Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Taiwan: Ein Paradox der Interdependenz im Schatten des politischen Konflikts

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 12. Oktober 2025 / Update vom: 12. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Taiwan: Ein Paradox der Interdependenz im Schatten des politischen Konflikts – Bild: Xpert.Digital

Feinde und doch Partner: Das Milliarden-Paradox zwischen China und Taiwan

Grundlagen und Ausgangslage eines einzigartigen Beziehungsgeflechts

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und Taiwan repräsentieren eines der bemerkenswertesten Paradoxe der modernen Weltwirtschaft. Trotz der anhaltenden politischen Spannungen und der fundamentalen Meinungsverschiedenheiten über Taiwans Status haben beide Seiten der Taiwanstraße ein komplexes Geflecht wirtschaftlicher Verflechtungen entwickelt, das sowohl strategische Abhängigkeiten als auch erhebliche Risiken birgt. Diese Beziehungen sind geprägt von der Dichotomie zwischen politischem Antagonismus und wirtschaftlicher Pragmatik, die seit Jahrzehnten das bilaterale Verhältnis definiert.

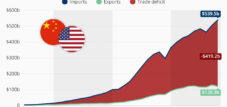

Taiwan, offiziell die Republik China, und die Volksrepublik China unterhalten de facto keine diplomatischen Beziehungen, dennoch ist die Volksrepublik Taiwans wichtigster Handelspartner. Diese scheinbare Widersprüchlichkeit spiegelt die Realitäten einer globalisierten Weltwirtschaft wider, in der wirtschaftliche Logik oft politische Differenzen überwindet. Das bilaterale Handelsvolumen erreichte 2022 einen Rekordwert von 205 Milliarden US-Dollar, was die immense wirtschaftliche Bedeutung dieser Beziehung unterstreicht. Gleichzeitig verdeutlicht diese Zahl die Komplexität der Situation: Während China Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet und eine Wiedervereinigung anstrebt, sind beide Volkswirtschaften eng miteinander verwoben.

Die geopolitische Dimension verleiht diesen Wirtschaftsbeziehungen eine zusätzliche Brisanz. Ein bewaffneter Konflikt in der Taiwanstraße gilt als großes Risiko für die Weltwirtschaft, was die globale Bedeutung der bilateralen Beziehungen unterstreicht. Die zentrale Rolle Taiwans in globalen Technologie-Lieferketten, insbesondere in der Halbleiterproduktion, macht diese Beziehungen zu einem Faktor von weltweiter strategischer Bedeutung. Taiwans Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) produziert etwa 90 Prozent der weltweiten hochmodernen Logikchips, was sowohl China als auch dem Rest der Welt verdeutlicht, wie vulnerabel moderne Volkswirtschaften gegenüber Störungen in dieser Region sind.

Von der Feindschaft zur wirtschaftlichen Kooperation: Ein Wandel der Paradigmen

Die historische Entwicklung der chinesisch-taiwanesischen Wirtschaftsbeziehungen ist untrennbar mit der politischen Geschichte beider Seiten verbunden. Nach der Niederlage der Kuomintang im chinesischen Bürgerkrieg 1949 und dem Rückzug nach Taiwan herrschte Jahrzehnte lang ein Zustand der militärischen Konfrontation und wirtschaftlichen Isolation. Erst in den späten 1980er Jahren begann sich diese Situation grundlegend zu ändern.

Im Jahr 1987 wurde es Taiwanern zum ersten Mal seit 1949 gestattet, in die Volksrepublik China zu reisen. Diese scheinbar kleine Lockerung markierte den Beginn einer schrittweisen Öffnung, die weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen haben sollte. Die Beendigung des Kriegsrechts in Taiwan 1991 und die damit verbundene unilaterale Beendigung des Kriegszustandes mit der Volksrepublik China ebneten den Weg zu einer weiteren Entspannung. Diese politischen Veränderungen schufen die Voraussetzungen für die ersten direkten Gespräche zwischen beiden Seiten 1993 in Singapur, auch wenn diese bereits 1995 wieder eingestellt wurden.

Die eigentliche Wende erfolgte jedoch zu Beginn der 1990er Jahre mit der schrittweisen Öffnung für indirekten Handel. Taiwanesische Geschäftsleute machten von der Möglichkeit des indirekten Handels spektakulären Gebrauch und schufen so wirtschaftliche Bindungen, die Peking gezielt auszunutzen suchte. Zwischen 1991 und 2022 investierten taiwanesische Unternehmen 203 Milliarden US-Dollar in die chinesische Wirtschaft und gehörten damit zu den wichtigsten Investoren. Diese Investitionen spielten eine entscheidende Rolle in der Transformation der chinesischen Wirtschaft, da Taiwan als kapitalistischer Vorreiter Kapital und Know-how in die Volksrepublik transferierte, was durch die gemeinsame Kultur und Sprache begünstigt wurde.

Die Intensivierung der Handelsbeziehungen war bemerkenswert: Das bilaterale Handelsvolumen stieg von 18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2002 auf 205 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Diese Entwicklung zeigt, wie wirtschaftliche Interessen politische Barrieren überwinden können, auch wenn die grundlegenden politischen Differenzen bestehen bleiben. Der Wendepunkt kam 2008 mit der Wahl von Ma Ying-jeou zum taiwanesischen Präsidenten, der ein chinafreundliches Programm verfolgte und die 1995 ausgesetzten Gespräche wieder aufnahm.

Die Anatomie der wirtschaftlichen Verflechtung: Strukturen und Mechanismen

Die heutigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Taiwan sind durch mehrere charakteristische Strukturmerkmale geprägt, die ihre Komplexität und strategische Bedeutung verdeutlichen. Das wichtigste institutionelle Rahmenwerk bildete das 2010 unterzeichnete Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA), das den Abbau von Zöllen und Handelsbeschränkungen zwischen beiden Seiten vorsah.

Das ECFA liberalisierte den Personen- und Warenverkehr und enthielt Paragraphen zum Schutz von Investitionen. 539 taiwanesische Produkte durften nach einer Übergangsfrist zollfrei auf das Festland exportiert werden, was damals etwa 16 Prozent der Ausfuhren in die Volksrepublik China entsprach und Warenströme im Wert von fast 14 Milliarden US-Dollar betraf. Besonders profitierten Taiwans Chemie- und Autobranche sowie der Maschinenbau von den neuen Regelungen. Umgekehrt betraf die Regelung 267 aus der Volksrepublik China nach Taiwan exportierte Güter mit einem Wert von knapp drei Milliarden US-Dollar.

Die strukturelle Asymmetrie der Handelsbeziehungen wird durch aktuelle Zahlen deutlich: 2024 gingen noch immer knapp 40 Prozent aller taiwanesischen Exporte in die Volksrepublik oder nach Hongkong, obwohl dieser Anteil rückläufig ist und 2024 auf 31,7 Prozent sank – den niedrigsten Stand seit 23 Jahren. Diese Zahlen verdeutlichen sowohl die anhaltende Bedeutung des chinesischen Marktes für Taiwan als auch die zunehmenden Bemühungen um Diversifizierung.

Die sektorale Struktur der Handelsbeziehungen zeigt eine klare Arbeitsteilung: Taiwan exportiert hauptsächlich hochwertige Elektronikkomponenten und Halbleiter nach China, während es von dort Rohstoffe wie Seltene Erden und weniger hochwertige elektronische Komponenten aus der Massenproduktion importiert. Elektronik, einschließlich Halbleiterchips, ist führend bei Taiwans Gesamtexporten nach China. Diese Arbeitsteilung macht die gegenseitige Abhängigkeit deutlich: Taiwan ist auf chinesische Rohstoffe angewiesen, während China auf taiwanesische Hochtechnologie nicht verzichten kann.

Der aktuelle Stand: Zwischen Rekordhandel und wachsenden Spannungen

Die gegenwärtige Situation der chinesisch-taiwanesischen Wirtschaftsbeziehungen ist durch eine paradoxe Konstellation gekennzeichnet: Einerseits erreichten die Handelsvolumina neue Rekordwerte, andererseits nehmen die politischen Spannungen und die strategischen Bemühungen um Risikominimierung zu. Taiwan verzeichnete 2024 mit einem Gesamtexportvolumen von 475 Milliarden US-Dollar seine zweitbesten Außenhandelszahlen in der Geschichte.

Trotz der anhaltenden politischen Spannungen blieben China und Hongkong 2024 das führende Ziel für taiwanesische Exporte, auch wenn ihr gemeinsamer Anteil auf 31,7 Prozent sank. Parallel dazu stiegen die Exporte in die USA um 46,1 Prozent auf einen Rekordwert von 111,4 Milliarden US-Dollar, wodurch die USA zum zweitgrößten Exportpartner Taiwans wurden und damit die ASEAN-Staaten überholten. Diese Entwicklung spiegelt Taiwans bewusste Strategie der Marktdiversifizierung wider, die als “New Southbound Policy” bekannt ist.

Die Investitionsströme zeigen ebenfalls signifikante Veränderungen: Die von Taiwan genehmigten Investitionen im Ausland (ohne China) beliefen sich 2024 auf rund 44,9 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 91 Prozent gegenüber 2023. Gleichzeitig brachen die taiwanesischen Investitionen in China 2023 auf ein Rekordtief von 3 Milliarden US-Dollar ein, was einen deutlichen Wandel in der Investitionsstrategie taiwanesischer Unternehmen signalisiert.

Die technologische Dimension der Beziehungen bleibt besonders sensibel. China ist fundamental von Taiwans Halbleiterindustrie abhängig, während Taiwan gleichzeitig versucht, seine strategische Position in diesem Bereich zu nutzen. TSMC hat beispielsweise den Export bestimmter Hochleistungschips nach China seit Ende 2024 nur noch mit Genehmigung erlaubt, was die zunehmende Politisierung der Wirtschaftsbeziehungen verdeutlicht.

Fallstudie 1: Das ECFA-Abkommen als Spiegel der bilateralen Beziehungen

Das Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) von 2010 dient als paradigmatisches Beispiel für die Komplexität und die Widersprüche der chinesisch-taiwanesischen Wirtschaftsbeziehungen. Das Abkommen war sowohl ein Höhepunkt der wirtschaftlichen Annäherung als auch ein Katalysator für politische Kontroversen, die bis heute nachwirken.

Die Verhandlungen und Unterzeichnung des ECFA erfolgten in einer Phase relativer politischer Entspannung unter dem taiwanesischen Präsidenten Ma Ying-jeou, der eine Politik der Annäherung an China verfolgte. Das am 29. Juni 2010 in Chongqing unterzeichnete Abkommen sah unter anderem die schrittweise Senkung beziehungsweise Abschaffung von Zöllen auf bestimmte Exportgüter vor und verpflichtete beide Seiten zur gegenseitigen Öffnung bestimmter Marktbereiche wie Bank-, Versicherungs- und Gesundheitswesen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des ECFA waren durchaus messbar: Taiwan konnte seine Exporte in bestimmten Sektoren erheblich steigern, besonders in der Chemie- und Autobranche sowie im Maschinenbau. Die Handelsliberalisierung führte zu einer weiteren Intensivierung der bereits engen wirtschaftlichen Beziehungen. Jedoch entstanden auch neue Abhängigkeiten, die in Taiwan zunehmend kritisch betrachtet wurden.

Die politischen Folgen des ECFA waren jedoch kontrovers und langfristig. Die Opposition, insbesondere die Democratic Progressive Party (DPP), befürchtete eine zu starke wirtschaftliche und politische Abhängigkeit von China sowie negative Folgen für die heimische Wirtschaft. Diese Bedenken materialisierten sich 2014 in den Protesten der Sonnenblumen-Bewegung gegen ein geplantes Folgeabkommen über Dienstleistungen, das daraufhin nicht unterzeichnet wurde und zur Abwahl von Ma Ying-jeou zwei Jahre später beitrug.

Die jüngste Entwicklung zeigt das Ende einer Ära: China kündigte 2024 an, ab dem 15. Juni die Zollvergünstigungen für 134 Produkte im Rahmen des ECFA zu beenden. Diese Maßnahme erfolgte als Reaktion auf die Amtantrittsrede von Präsident Lai Ching-te, in der er betonte, dass Taiwan und China gleichrangig seien. Obwohl die betroffenen Produkte nur etwa 2 Prozent der Gesamtexporte ausmachen, signalisiert diese Entscheidung eine neue Phase der Beziehungen, in der wirtschaftliche Instrumente zunehmend für politische Ziele eingesetzt werden.

Fallstudie 2: Foxconn und die Neuausrichtung taiwanesischer Unternehmen

Die Entwicklung des taiwanesischen Elektronikgiganten Foxconn (Hon Hai Precision Industry) illustriert beispielhaft die strategischen Herausforderungen und Anpassungsprozesse taiwanesischer Unternehmen im Kontext der sich wandelnden chinesisch-taiwanesischen Beziehungen. Als weltgrößter Auftragsfertiger von Elektronikprodukten und wichtigster iPhone-Produzent für Apple verkörpert Foxconn die Ambivalenzen der wirtschaftlichen Verflechtung zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße.

Foxconn hat über Jahrzehnte eine massive Präsenz in China aufgebaut und beschäftigt dort in seinen Fabriken hunderttausende Mitarbeiter. Das Unternehmen spielte eine zentrale Rolle bei der Transformation Chinas zu einer globalen Produktionsmacht für Elektronikprodukte. Gleichzeitig verdeutlicht die jüngste strategische Neuausrichtung des Unternehmens die sich verändernden geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Einerseits erweitert Foxconn seine Aktivitäten in China weiter: 2024 kündigte das Unternehmen Investitionen von 1 Milliarde Yuan (137,5 Millionen US-Dollar) für den Bau einer neuen Unternehmenszentrale in Zhengzhou an, wo sich bereits die weltgrößte iPhone-Fabrik befindet. Zusätzlich investierte Foxconn 600 Millionen Yuan in eine neue Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge in derselben Stadt, was die Diversifizierungsstrategie des Unternehmens jenseits der iPhone-Produktion verdeutlicht.

Andererseits verfolgt Foxconn eine ausgeprägte Diversifizierungsstrategie: Das Unternehmen plant den Aufbau einer iPhone-Fertigung in Südindien mit Investitionen zwischen 700 Millionen und einer Milliarde US-Dollar. Taiwan genehmigte 2025 Foxconns Investitionspläne in Indien und den USA im Wert von über 2,2 Milliarden US-Dollar. Diese geografische Diversifizierung spiegelt sowohl die Bemühungen um Risikominimierung als auch die Anpassung an veränderte globale Lieferketten-Strategien wider.

Besonders bemerkenswert ist Foxconns geplante Investition von 800 Millionen US-Dollar in den chinesischen Chip-Konzern Tsinghua Unigroup. Diese Investition zeigt die anhaltende Bereitschaft taiwanesischer Unternehmen, trotz politischer Spannungen in chinesische Technologieunternehmen zu investieren, wenn sich profitable Geschäftsmöglichkeiten bieten. Gleichzeitig verdeutlicht sie die komplexen Abwägungen zwischen wirtschaftlichen Chancen und geopolitischen Risiken, denen taiwanesische Unternehmen gegenüberstehen.

Unsere China-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten

Asymmetrische Abhängigkeit: Wer zieht die wirtschaftlichen Fäden?

Strukturelle Herausforderungen und systemische Risiken

Die chinesisch-taiwanesischen Wirtschaftsbeziehungen stehen vor einer Reihe struktureller Herausforderungen, die sowohl ihre Stabilität als auch ihre Zukunftsfähigkeit in Frage stellen. Diese Herausforderungen resultieren aus der einzigartigen Konstellation, in der intensive wirtschaftliche Verflechtungen mit fundamentalen politischen Gegensätzen koexistieren.

Die asymmetrische Abhängigkeit stellt eine der zentralen Herausforderungen dar. Während China zwar Taiwans größter Handelspartner ist, macht Taiwan nur einen kleinen Anteil des chinesischen Außenhandels aus. Diese Asymmetrie verleiht China erhebliche Einflussmöglichkeiten, die zunehmend für politische Ziele eingesetzt werden. Die teilweise Aussetzung der ECFA-Vergünstigungen 2024 ist nur ein Beispiel für diese Instrumentalisierung wirtschaftlicher Beziehungen.

Die technologische Abhängigkeit birgt besondere Risiken für beide Seiten. China ist fundamental von Taiwans Halbleiterindustrie abhängig, insbesondere von hochmodernen Chips, die Taiwan zu etwa 90 Prozent der weltweiten Produktion beisteuert. Gleichzeitig benötigt Taiwan chinesische Rohstoffe und Vorprodukte für seine Exportindustrie. Diese gegenseitige technologische Abhängigkeit schafft sowohl Stabilitätsanreize als auch Erpressungspotentiale.

Ein weiteres strukturelles Problem liegt in der zunehmenden Politisierung der Wirtschaftsbeziehungen. Während früher primär ökonomische Überlegungen die bilateralen Handels- und Investitionsströme bestimmten, werden diese zunehmend von geopolitischen Erwägungen überlagert. Dies führt zu Unsicherheiten für Unternehmen und kann langfristig die Effizienz der wirtschaftlichen Kooperation beeinträchtigen.

Die demografischen Entwicklungen in beiden Gesellschaften stellen zusätzliche Herausforderungen dar. Taiwan steht vor einer rapiden Überalterung der Gesellschaft, was zu Fachkräftemangel und wirtschaftlichen Anpassungsproblemen führt. China wiederum befindet sich in einer Phase des wirtschaftlichen Übergangs mit Herausforderungen wie einem schwächelnden Immobilienmarkt, hoher Jugendarbeitslosigkeit und rückläufigen Auslandsinvestitionen.

Die externe Dimension der Herausforderungen wird durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China verstärkt. Taiwanesische Unternehmen sehen sich zunehmend vor die Wahl gestellt, sich für eine Seite zu entscheiden, was ihre traditionelle Strategie der wirtschaftlichen Brückenfunktion erschwert. Die US-amerikanischen Exportbeschränkungen für Halbleitertechnologie nach China setzen taiwanesische Unternehmen unter Druck und zwingen sie zu kostspieligen Anpassungen ihrer Geschäftsmodelle.

Strategische Neuausrichtung und Zukunftsperspektiven

Die Zukunft der chinesisch-taiwanesischen Wirtschaftsbeziehungen wird maßgeblich von den strategischen Neuausrichtungen beider Seiten geprägt. Taiwan verfolgt dabei eine Doppelstrategie aus selektiver Entkopplung und Diversifizierung, während China zwischen wirtschaftlichen Anreizen und politischem Druck oszilliert.

Taiwans “New Southbound Policy”, die seit 2016 verfolgt wird, zielt darauf ab, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China durch verstärkte Beziehungen zu 18 Ländern in Süd- und Südostasien sowie Ozeanien zu reduzieren. Die Erfolge dieser Politik sind messbar: 2022 übertrafen Taiwans Gesamtinvestitionen in den Zielländern dieser Politik zum ersten Mal die Investitionen in China. Die Exporte in die ASEAN-Staaten stiegen 2024 auf ein Rekordniveau von 87,8 Milliarden US-Dollar, was die Wirksamkeit der Diversifizierungsstrategie unterstreicht.

Die technologische Dimension der Zukunftsbeziehungen wird entscheidend sein. Taiwan investiert massiv in Forschung und Entwicklung und konnte 2024 ausländische F&E-Investitionen in Rekordhöhe von 805 Millionen US-Dollar anziehen. Deutsche Unternehmen wie Infineon, Zeiss und SAP sowie US-amerikanische Firmen wie Nvidia, AMD und Amazon Web Services haben F&E-Zentren in Taiwan etabliert. Diese Entwicklung stärkt Taiwans Position als Technologiezentrum und reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit von einzelnen Märkten.

Chinas Strategie bleibt zweigleisig: Einerseits setzt Peking weiterhin auf wirtschaftliche Anreize und Integrationsprojekte, andererseits erhöht es den politischen und militärischen Druck. China bevorzugt nach wie vor eine “friedliche Wiedervereinigung” und investiert in eine zweigleisige Strategie, die wirtschaftliche Anreize mit Zwangselementen kombiniert. Beispiele für die wirtschaftliche Seite sind Pläne zur “Vertiefung der Innovations- und Entwicklungszusammenarbeit über die Taiwanstraße” und neue Regierungsbüros für die Arbeit mit Taiwan.

Die mittelfristigen Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 sind von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Einerseits bleiben die wirtschaftlichen Fundamentaldaten stark: Taiwan erwartet für 2025 ein BIP-Wachstum zwischen 1,6 und 3,6 Prozent, wobei die große Spannweite die Unsicherheit über die Handelspolitik der neuen US-Administration widerspiegelt. Andererseits verschärfen sich die geopolitischen Spannungen: Taiwans Regierung sieht 2027 als kritisches Jahr für einen möglichen chinesischen Angriff, was die Wirtschaftsbeziehungen fundamental beeinträchtigen könnte.

Die langfristige Perspektive hängt entscheidend von der Fähigkeit beider Seiten ab, wirtschaftliche Kooperation von politischen Konflikten zu entkoppeln. Während die ökonomischen Anreize für eine fortgesetzte Zusammenarbeit stark bleiben, könnten die zunehmenden geopolitischen Spannungen diese Logik überlagern. Ein entscheidender Faktor wird die Entwicklung alternativer Handels- und Investitionsbeziehungen sein, die es beiden Seiten ermöglichen, ihre wirtschaftlichen Ziele ohne übermäßige gegenseitige Abhängigkeit zu verfolgen.

Synthese und Bewertung der wirtschaftlichen Interdependenz

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Taiwan repräsentieren ein einzigartiges Phänomen in der internationalen Wirtschaft: die Kombination intensiver ökonomischer Verflechtung mit fundamentaler politischer Gegnerschaft. Diese Konstellation hat über drei Jahrzehnte hinweg bemerkenswerte Stabilität gezeigt, steht jedoch vor zunehmenden strukturellen Herausforderungen.

Die historische Entwicklung von der vollständigen wirtschaftlichen Trennung in den 1980er Jahren zu einem bilateralen Handelsvolumen von über 200 Milliarden US-Dollar verdeutlicht die Macht wirtschaftlicher Logik, politische Barrieren zu überwinden. Taiwanesische Investitionen in Höhe von 203 Milliarden US-Dollar zwischen 1991 und 2022 haben nicht nur zur Transformation der chinesischen Wirtschaft beigetragen, sondern auch komplexe Abhängigkeitsstrukturen geschaffen, die beide Seiten vor strategische Dilemmata stellen.

Die aktuelle Phase ist durch einen Wendepunkt charakterisiert: Während die absolute Größe der Wirtschaftsbeziehungen weiterhin beeindruckend ist, zeigen sich deutliche Trends zur Diversifizierung und Risikominimierung. Taiwans erfolgreiche Umsetzung der “New Southbound Policy” und die Reduzierung des chinesischen Anteils an den Exporten auf den niedrigsten Stand seit 23 Jahren signalisieren eine strategische Neuausrichtung, die über kurzfristige politische Schwankungen hinausgeht.

Die systematische Analyse der Fallstudien ECFA und Foxconn offenbart die Komplexität der Anpassungsprozesse: Während institutionelle Rahmenwerke wie das ECFA politischen Schwankungen unterliegen und instrumentalisiert werden können, zeigen Unternehmen bemerkenswerte Flexibilität bei der Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Die gleichzeitige Expansion und Diversifizierung von Foxconn illustriert, wie wirtschaftliche Akteure pragmatisch auf geopolitische Unsicherheiten reagieren.

Die strukturellen Herausforderungen – asymmetrische Abhängigkeiten, technologische Vulnerabilitäten und zunehmende Politisierung – sind real und werden sich voraussichtlich verschärfen. Dennoch sprechen mehrere Faktoren für eine fortgesetzte, wenn auch veränderte wirtschaftliche Kooperation: die technologische Komplementarität, die hohen Kosten einer vollständigen Entkopplung und die Existenz gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen trotz politischer Differenzen.

Die Zukunft der chinesisch-taiwanesischen Wirtschaftsbeziehungen wird weniger von einer binären Logik der Annäherung oder Trennung geprägt sein als von einem graduellen Prozess der Neubalancierung. Während die relative Bedeutung der bilateralen Beziehungen abnehmen dürfte, werden sie in absoluten Zahlen bedeutsam bleiben. Die Herausforderung für beide Seiten besteht darin, diese Neubalancierung so zu gestalten, dass wirtschaftliche Effizienz erhalten bleibt, ohne kritische Abhängigkeiten zu schaffen oder zu verstärken.

Letztendlich verdeutlichen die chinesisch-taiwanesischen Wirtschaftsbeziehungen sowohl die Grenzen als auch die Möglichkeiten wirtschaftlicher Diplomatie in einer zunehmend politisierten Welt. Sie zeigen, dass intensive wirtschaftliche Verflechtung politische Konflikte nicht automatisch löst, aber durchaus Stabilitätsanreize schaffen und Eskalationen verteuern kann. Die Kunst liegt darin, diese Dynamiken zu verstehen und zu nutzen, ohne naive Erwartungen über die autonome Kraft wirtschaftlicher Beziehungen zu hegen.

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen

B2B Support und SaaS für SEO und GEO (KI-Suche) vereint: Die All-in-One-Lösung, für B2B-Unternehmen

B2B Support und SaaS für SEO und GEO (KI-Suche) vereint: Die All-in-One-Lösung, für B2B-Unternehmen - Bild: Xpert.Digital

KI-Suche verändert alles: Wie diese SaaS-Lösung Ihr B2B-Ranking für immer revolutioniert.

Die digitale Landschaft für B2B-Unternehmen befindet sich in einem rasanten Wandel. Angetrieben durch Künstliche Intelligenz werden die Spielregeln der Online-Sichtbarkeit neu geschrieben. Für Unternehmen war es schon immer eine Herausforderung, in der digitalen Masse nicht nur sichtbar, sondern auch für die richtigen Entscheidungsträger relevant zu sein. Klassische SEO-Strategien und das Management der lokalen Präsenz (GEO-Marketing) sind komplex, zeitaufwendig und oft ein Kampf gegen sich ständig ändernde Algorithmen und einen intensiven Wettbewerb.

Doch was wäre, wenn es eine Lösung gäbe, die diesen Prozess nicht nur vereinfacht, sondern ihn intelligenter, prädiktiver und weitaus effektiver macht? Hier kommt die Verknüpfung von spezialisiertem B2B-Support mit einer leistungsstarken SaaS-Plattform (Software as a Service) ins Spiel, die speziell für die Anforderungen von SEO und GEO im Zeitalter der KI-Suche entwickelt wurde.

Diese neue Generation von Tools verlässt sich nicht mehr nur auf manuelle Keyword-Analysen und Backlink-Strategien. Stattdessen nutzt sie künstliche Intelligenz, um Suchintentionen präziser zu verstehen, lokale Ranking-Faktoren automatisiert zu optimieren und Wettbewerbsanalysen in Echtzeit durchzuführen. Das Ergebnis ist eine proaktive, datengesteuerte Strategie, die B2B-Unternehmen einen entscheidenden Vorteil verschafft: Sie werden nicht nur gefunden, sondern als die maßgebliche Autorität in ihrer Nische und an ihrem Standort wahrgenommen.

Hier die Symbiose aus B2B-Support und KI-gestützter SaaS-Technologie, das SEO- und GEO-Marketing transformiert und wie Ihr Unternehmen davon profitieren kann, um nachhaltig im digitalen Raum zu wachsen.

Mehr dazu hier: