Das deutsch Deep-Tech-Paradoxon: Deutschland steht vor dem größten wirtschaftspolitischen Rätsel seiner Geschichte – Bild: Xpert.Digital

Industrie-Innovationen „Made in Germany“ – Gewinne in den USA: Das absurde Geschenk an die Konkurrenz

Weltmeister im Erfinden, Absteiger im Verkaufen: Das stille Sterben der deutschen Deep-Tech-Hoffnung

Wie kann eine Nation, die über eine der dichtesten und exzellentesten Forschungslandschaften der Welt verfügt, gleichzeitig so große Schwierigkeiten haben, aus diesem Wissen globalen Wohlstand zu generieren? Wir befinden uns inmitten eines „Deep-Tech-Paradoxons“. In den Laboren der Max-Planck- und Fraunhofer-Institute werden die technologischen Durchbrüche von morgen erdacht – von Künstlicher Intelligenz bis zur Quantentechnologie. Doch der Weg vom Labor auf den Weltmarkt gleicht hierzulande einem Hindernislauf, an dessen Ende oft nicht der globale Durchbruch “Made in Germany” steht, sondern der Verkauf an US-Investoren.

Die Diagnose ist schmerzhaft, aber eindeutig: Während Deutschland Milliarden in die Grundlagenforschung investiert, versagt das System im entscheidenden Moment der Skalierung. Bürokratische Hürden, die Startups über Jahre lähmen, und ein dramatischer Mangel an Wachstumskapital treiben die vielversprechendsten Unternehmen und Talente außer Landes. Wir finanzieren die Saat, doch die Ernte fahren andere ein – vornehmlich die USA. Angesichts eines prognostizierten Marktpotenzials von acht Billionen Euro im Deep-Tech-Sektor ist dies weit mehr als ein industriepolitisches Versäumnis; es ist eine Gefahr für die zukünftige Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft.

Mit der neuen Hightech Agenda und Instrumenten wie dem Zukunftsfonds versucht die Politik nun gegenzusteuern und das Ruder herumzureißen. Doch reicht das Tempo dieser Maßnahmen aus, um im globalen Wettlauf Schritt zu halten? Der folgende Beitrag analysiert die strukturellen Defizite zwischen Forschungsexzellenz und Skalierungsstarre, beleuchtet das Phänomen des Braindrains und zeigt auf, welche strategischen Weichenstellungen jetzt notwendig sind, damit Deutschlands klügste Köpfe nicht nur hier forschen, sondern auch hier den Wohlstand von morgen sichern.

Passend dazu:

- Stuttgart 21 – Symbol für politisches Projektversagen und mangelndes Verständnis für wirtschaftliche Realitäten

Bürokratie-Wahnsinn statt Weltmarktführer: Wie Formulare unseren künftigen Wohlstand vernichten

Zwischen Forschungsexzellenz und Skalierungsstarre: Warum die klügsten Köpfe gehen, bevor sie den Wohlstand mehren

Die technologische Zukunftsfähigkeit Deutschlands steht an einem kritischen Wendepunkt. Mit der im Juli 2025 beschlossenen Hightech Agenda hat die Bundesregierung einen programmatischen Rahmen geschaffen, der die strategische Bedeutung von Schlüsseltechnologien für Wertschöpfung, Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität anerkennt. Thomas Koenen, Leiter der Abteilung Digitalisierung und Innovation beim Bundesverband der Deutschen Industrie, konstatiert im Kontext dieser Entwicklung, dass die Bundesregierung offenbar erkannt habe, dass Innovation keine optionale Frage mehr sei. Diese Einschätzung trifft den Kern einer volkswirtschaftlichen Debatte, die weit über tagespolitische Konjunkturen hinausreicht und fundamentale Fragen zur Wettbewerbspositionierung der deutschen Industrie im globalen Technologiewettbewerb aufwirft.

Die Ausgangslage für Deep-Tech-Innovationen in Deutschland erscheint auf den ersten Blick durchaus vielversprechend. Deutschland verfügt über ein Forschungsökosystem von Weltrang, das insbesondere in der Grundlagenforschung international führende Positionen einnimmt. Die Max-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft und weitere außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bilden ein dichtes Netzwerk wissenschaftlicher Exzellenz, das als unverzichtbare Basis für die Entwicklung von Deep-Tech-Technologien fungiert. Die Kombination aus Spitzengrundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung stellt einen komparativen Vorteil dar, der in dieser Form nur in wenigen Volkswirtschaften anzutreffen ist. Mit der anwendungsorientierten Forschung der Fraunhofer-Institute und weiteren Einrichtungen ist Deutschland auch im Bereich des Technologietransfers grundsätzlich gut aufgestellt.

Die wirtschaftliche Dimension dieses Potenzials ist beträchtlich. Deep-Tech-Technologien umfassen Bereiche wie Künstliche Intelligenz, KI-basierte Robotik, Quantentechnologien sowie Biotechnologie mit Schwerpunkten auf mRNA-basierten Therapien, Zell- und Gentherapien. Studien prognostizieren für diese Technologiefelder ein globales Wertschöpfungspotenzial von bis zu acht Billionen Euro im Jahr 2030. Für Deutschland eröffnen sich damit substantielle Chancen, wenn es gelingt, die vorhandenen Stärken in der Forschung konsequent in marktfähige Produkte und Dienstleistungen zu übersetzen.

Die Attraktivität von Deep-Tech-Technologien für die Wirtschaft liegt in ihrer fundamentalen Charakteristik begründet. Erfolge in diesem Bereich sind nach dem Prinzip konstruiert, dass sie zwar schwer zu erreichen, aber ebenso schwer zu kopieren sind. Diese hohen Markteintrittsbarrieren schaffen nachhaltige Wettbewerbsvorteile für Unternehmen, die technologische Durchbrüche erzielen. Investitionsbereite Großunternehmen und zahlreiche industrielle Startups in Deutschland erkennen dieses Potenzial und sind grundsätzlich bereit, entsprechende Ressourcen zu mobilisieren.

Passend dazu:

- Typisch Deutsch, weil wir ein Bürokratieentlastungsgesetz brauchen? Der aktuelle Stand für Wirtschaft und Erneuerbare Energien wie PV

Die Kluft zwischen Potenzial und Realisierung

Trotz dieser günstigen Voraussetzungen offenbart eine differenzierte Analyse erhebliche strukturelle Defizite im deutschen Innovationsökosystem. Das zentrale Problem liegt nicht im Mangel an Ideen oder wissenschaftlicher Kompetenz, sondern in den Mechanismen, die zwischen Grundlagenforschung und Marktdurchdringung wirken. Bei komplexen Technologiefeldern wie Deep Tech mit den damit verbundenen hohen Unsicherheiten ist die Unterstützung des Staates von enormer Bedeutung. Zahlreiche andere Staaten haben dies erkannt und unterstützen ihre Wissenschaftseinrichtungen und Wirtschaft mit entsprechenden Programmen und Ressourcen.

In Deutschland zeigt sich jedoch ein gravierendes Tempo-Problem bei staatlichen Förderprozessen. Die Antragsverfahren für öffentliche Fördermittel sind vielfach zu komplex und aufwendig gestaltet. Diese bürokratische Komplexität trifft insbesondere den Mittelstand mit voller Wucht. Kleine und mittlere Unternehmen, die traditionell das Rückgrat der deutschen Innovationslandschaft bilden, verfügen weder über die Zeit noch über die personellen Ressourcen für langwierige behördliche Prozesse. Die Frustration unter mittelständischen Unternehmen ist entsprechend ausgeprägt, zumal die technologischen Entwicklungszyklen in Deep-Tech-Bereichen eine Geschwindigkeit erfordern, die mit den gängigen Förderverfahren kaum vereinbar erscheint.

Die zeitliche Dimension dieses Problems ist beträchtlich. In manchen Fällen vergehen Jahre, bis ein Unternehmen beantragtes Fördergeld tatsächlich auf dem Konto hat. Diese Zeitspanne steht in krassem Missverhältnis zu den dynamischen Entwicklungszyklen in Technologiemärkten, wo sich Wettbewerbspositionen innerhalb weniger Monate grundlegend verschieben können. Das Beispiel der Bundesagentur für Sprunginnovationen zeigt, dass die sogenannte Time to Money auch deutlich kürzer gestaltet werden kann.

Die erste Evaluation der 2019 gegründeten SPRIND fiel positiv aus und bestätigte, dass es der Agentur gelungen ist, agile und flexible Strukturen aufzubauen, um Vorhaben mit Sprunginnovationspotenzial gezielt, schnell und passgenau zu fördern. Im Jahr 2024 standen der SPRIND rund 229 Millionen Euro zur Verfügung, wovon etwa 137 Millionen Euro für Gründungen und circa 79 Millionen Euro für Forschungsvorhaben aufgewendet wurden. Die Agentur hat bislang 72 Projekte an Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder von Privatpersonen unterstützt, wobei 32 dieser Projekte in Gesellschaften überführt wurden. Diese Erfolgsbilanz unterstreicht das Potenzial schlankerer Förderstrukturen, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die SPRIND im Gesamtgefüge der deutschen Forschungsförderung noch immer eine Ausnahmeerscheinung darstellt.

Das Bürokratieproblem ist dabei keine isolierte Erscheinung im Förderbereich. Studien des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn dokumentieren, dass kleine Unternehmen im industriellen Mittelstand durch bürokratische Pflichten so erheblich belastet werden, dass die Kosten sogar die jährliche Bruttoumsatzrendite von durchschnittlich 5,5 Prozent übertreffen können. Für ein kleines Unternehmen mit 150 Beschäftigten und 35 Millionen Euro Jahresumsatz wurde eine Belastung von 2,18 Millionen Euro ermittelt, was 6,3 Prozent vom Umsatz entspricht. Diese Größenordnung entspricht dem durchschnittlichen Gehalt von 34 in Vollzeit arbeitenden Mitarbeitenden.

Forschungsinfrastruktur und Humankapital als strategische Ressourcen

Deutschland investiert substantielle Mittel in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2023 flossen nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 129,7 Milliarden Euro in diesen Bereich, was einer Steigerung zum Vorjahr von sieben Prozent entspricht. Der Ausgabenanteil am Bruttoinlandsprodukt lag wie im Vorjahr bei 3,1 Prozent, womit das Ziel der EU-Wachstumsstrategie Europa 2020, wenigstens drei Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung auszugeben, zum sechsten Mal in Folge erreicht wurde. Die Bundesregierung verfolgt das ambitionierte Ziel, diesen Anteil bis 2025 auf 3,5 Prozent zu steigern.

Die Wirtschaft trägt traditionell den Löwenanteil dieser Ausgaben. Im Jahr 2023 investierte der Wirtschaftssektor 88,7 Milliarden Euro, was acht Prozent mehr als im Vorjahr bedeutet. Die Ausgaben an den außeruniversitären, öffentlich geförderten Einrichtungen stiegen im selben Zeitraum um sechs Prozent auf 18,6 Milliarden Euro, während die Hochschulausgaben um 1,8 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro zulegten. Im Jahr 2024 erhöhten die Unternehmen in Deutschland ihre Ausgaben für selbst durchgeführte Forschung und Entwicklung nur noch geringfügig um 2,3 Prozent auf insgesamt 92,5 Milliarden Euro, was etwa im Rahmen der Inflationsrate liegt.

Diese Investitionen fließen in ein Forschungsökosystem von beachtlicher Tiefe und Breite. Die Kooperation zwischen Fraunhofer-Gesellschaft und Max-Planck-Gesellschaft im Rahmen des Pakts für Forschung und Innovation stellt eine institutionelle Brücke zwischen angewandter Forschung und Grundlagenforschung dar. Das Fraunhofer-Max-Planck-Kooperationsprogramm wählt jährlich wissenschaftlich herausragende Projekte zur Förderung aus. Diese Verzahnung ist für den Technologietransfer von strategischer Bedeutung, da Deep-Tech-Innovationen typischerweise aus der Grundlagenforschung hervorgehen und anschließend anwendungsorientiert weiterentwickelt werden müssen.

Für den Technologietransfer der Max-Planck-Gesellschaft ist Max-Planck-Innovation verantwortlich. Diese Organisation unterstützt den Prozess, wenn Spitzenforschung die Basis für innovative Produkte und Dienstleistungen bildet, die im Rahmen von Lizenzen oder Unternehmensausgründungen umgesetzt werden. Die 4Investors Days bringen regelmäßig Forschungs-Startups mit Investoren zusammen, wobei Teams von Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz und Max-Planck-Gesellschaft ihre Projekte präsentieren.

Eine potenzielle Verstärkung des deutschen Forschungsökosystems könnte paradoxerweise aus den Vereinigten Staaten kommen. Die Politik der aktuellen US-Regierung hat offenbar einen sogenannten Braindrain ausgelöst, der wissenschaftliche Spitzenkräfte zur Abwanderung bewegt. Eine im Fachmagazin Nature veröffentlichte Umfrage ergab, dass 75 Prozent der befragten US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erwägen, das Land zu verlassen. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend beim wissenschaftlichen Nachwuchs: 80 Prozent der Postdocs und 75 Prozent der Doktoranden suchen aktiv nach Möglichkeiten außerhalb der USA.

Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft rechnet mit einem Zustrom von US-Forschenden nach Deutschland. Deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben unter dem Motto 100 kluge Köpfe für Deutschland ein Anwerbeprogramm vorgeschlagen, das Spitzenpersonal anlocken und den Wissenschaftsstandort stärken soll. Das vorgeschlagene Meitner-Einstein-Programm könnte bis zu 100 Professuren für gefährdete US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schaffen. Etwa 54 Prozent der deutschen Unternehmen sehen die USA seit dem Regierungswechsel als weniger attraktiv für Spitzenkräfte aus Wirtschaft und Wissenschaft an.

Passend dazu:

- Ein Startup als Intrapreneurship: Innovation von Innen heraus – Neue Wege in der Marktentwicklung – Das Google 20%-Zeitmodell

Die systemische Kapitallücke als Wachstumsbremse

Das gravierendste strukturelle Defizit im deutschen Innovationsökosystem liegt im Bereich der Wachstumsfinanzierung. Die erhöhte Forschungszulage, die durch den Investitions-Booster des Bundestages im Juni 2025 beschlossen wurde, stellt einen politisch sinnvollen und für Mittelständler hilfreichen Schritt dar. Die Bemessungsgrundlage wurde auf 12 Millionen Euro angehoben, nachdem sie 2020 bei 2 Millionen Euro gestartet war. Kleine und mittlere Unternehmen erhalten 35 Prozent Förderung auf ihre Forschungsaufwendungen, größere Unternehmen 25 Prozent. Die maximale Förderung kann für KMU bis zu 3,5 Millionen Euro jährlich betragen, für Großunternehmen bis zu 2,5 Millionen Euro.

Diese Verbesserungen adressieren jedoch primär die Forschungsphase. Das eigentliche Problem liegt bei den Mittelständlern von morgen: den Startups in der Skalierungsphase. Für die anfängliche Finanzierung existieren in Deutschland durchaus funktionierende Programme. Das EXIST-Programm feierte 2024 sein 25-jähriges Jubiläum und hat sich als eines der erfolgreichsten Förderinstrumente des Bundes für Gründungen aus der Wissenschaft etabliert. Jährlich werden mit EXIST circa 250 High-Tech-Startups gegründet und über 200 Gründungszentren an Hochschulen unterstützt. Das 3000. EXIST-Gründungsstipendium wurde bereits vergeben.

Der High-Tech Gründerfonds ist einer der aktivsten Frühphaseninvestoren in Deutschland und Europa. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat der HTGF mehr als 770 Startups finanziert und fast 200 erfolgreiche Exits realisiert. Mit dem Start des vierten Fonds verfügt der HTGF über rund 2 Milliarden Euro under Management. Rund 5 Milliarden Euro Kapital investierten externe Investoren bislang in mehr als 2.000 Folgefinanzierungsrunden in das HTGF-Portfolio. Der 2024 gestartete HTGF Opportunity Fonds mit einem Volumen von 660 Millionen Euro soll ausgewählte Unternehmen auch in späteren Wachstumsphasen mit größeren Finanzierungssummen von bis zu 30 Millionen Euro unterstützen.

Der DeepTech & Climate Fonds finanziert wachstumsstarke Deep-Tech- und Climate-Tech-Unternehmen in Deutschland und Europa mit bis zu 30 Millionen Euro pro Investment. Der Fonds plant, in den kommenden Jahren bis zu einer Milliarde Euro zu investieren und fungiert als Brücke zwischen Investoren, Mittelstand und innovativen Startups in den Bereichen Klima, Computing, Industrie und Life Sciences.

Trotz dieser Instrumente bestehen massive Probleme bei der Skalierung. Wenn es um die zweite und dritte Stufe der Finanzierung geht, also die Wachstumsphase, in der Geschäftsmodelle skaliert und starke Expansion bei hohen Verlustrisiken finanziert werden müssen, zeigt der deutsche Markt erhebliche Schwächen. Der BDI spricht in diesem Zusammenhang von einer Skalierungslücke. Der Zukunftsfonds, der 2021 mit einem Gesamtvolumen von 10 Milliarden Euro aufgelegt wurde, adressiert diese Problematik, hat aber die fundamentale Finanzierungslücke bislang nicht schließen können. Bis Ende 2023 wurden bereits 3,3 Milliarden Euro aus dem Fonds investiert.

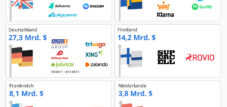

Die Dimensionen dieser Lücke werden im internationalen Vergleich deutlich. Während in Deutschland im Jahr 2024 rund 7,4 Milliarden Euro in Startups investiert wurden, lag das Wagniskapitalvolumen gemessen am Bruttoinlandsprodukt bei lediglich etwa 0,18 Prozent. Die USA weisen im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2024 eine Quote von 0,85 Prozent auf, das Vereinigte Königreich 0,74 Prozent. Der deutsche Markt ist damit gemessen am BIP mehr als dreimal kleiner als die führenden Wagniskapitalmärkte. In absoluten Zahlen investieren US-Investoren Jahr für Jahr sechs- bis achtmal so viel Risikokapital wie europäische Investoren in europäische Firmen.

Die Europäische Union sammelt nur fünf Prozent des globalen Risikokapitals ein, verglichen mit 52 Prozent in den Vereinigten Staaten und 40 Prozent in China. Zehn Jahre nach Gründung sammeln europäische Scale-ups 50 Prozent weniger Kapital ein als ihre Pendants in San Francisco. Diese Kapitallücke besteht unabhängig von der Branche, vom Gründungsjahr oder vom Konjunkturzyklus.

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten

Vom Fördertraum zur Abwanderung: Die strategische Finanzierungslücke im deutschen Startup-Ökosystem

Das Abwanderungsparadoxon als strategisches Versagen

Die Konsequenzen dieser Finanzierungslücke manifestieren sich in einem ökonomischen Paradoxon von erheblicher Tragweite. Trotz staatlichen Engagements ziehen noch immer etliche vielversprechende industrielle Startups über den Atlantik. Sie tun dies nicht aus einer grundsätzlichen Abneigung gegen den deutschen Standort, sondern weil die Finanzierungs- und damit Wachstumsmöglichkeiten in den USA schlicht besser sind.

Dieses Phänomen weist eine paradoxe Doppelstruktur auf, die volkswirtschaftlich höchst problematisch ist. Einerseits gibt Deutschland Steuergelder für die Förderung vielversprechender Startups aus. Andererseits werden diese Startups, wenn sie reif für das Rennen im Markt sind, faktisch in die Arme ausländischer Investoren entlassen. Die Investoren aus den USA und anderen Ländern profitieren von der deutschen Grundlagenforschung und Frühphasenförderung, ohne selbst in diese Vorphasen investiert zu haben.

Der Anteil europäischer Tech-Unternehmen, die nach einer dritten Finanzierungsrunde ihren Sitz außerhalb der EU verlagern, liegt bereits bei 30 Prozent, verglichen mit 18 Prozent in früheren Jahren. Die Abwanderung von 30 Prozent der erfolgreichen Startups gefährdet Europas technologische Souveränität und künftige Wertschöpfung. In den USA flossen 2025 allein in KI-Startups etwa 146 Milliarden US-Dollar, was etwa das Zehnfache der europäischen Summe darstellt.

Die Situation wird durch aktuelle geopolitische Entwicklungen zusätzlich komplex. Einerseits haben 70 Prozent der deutschen Gründerinnen und Gründer die USA unter der aktuellen Regierung als Risiko für die deutsche Wirtschaft eingestuft. Mehr als ein Drittel würde aktuell zögern, mit Startups oder Unternehmen aus den USA zusammenzuarbeiten, und 87 Prozent fordern, dass Deutschland seine digitale Souveränität stärkt, um unabhängiger von den USA zu werden. Andererseits stellen 31 Prozent der Startups eine mögliche Finanzierung durch US-Investoren auf den Prüfstand, wobei 13 Prozent aufgrund des Regierungswechsels EU-Investoren bevorzugen.

Die europäische Ebene reagiert auf diese Herausforderung mit eigenen Initiativen. Die Europäische Investitionsbank plant, bis 2027 etwa 70 Milliarden Euro für Start-up- und Scale-up-Firmen bereitzustellen. Mit dem TechEU-Programm sollen insgesamt 250 Milliarden Euro für den europäischen Technologiesektor mobilisiert werden. Die Europäische Kommission arbeitet mit privaten Investoren am Scale-up Europe Fund, einem Multi-Milliarden-Euro-Fonds für Investitionen in strategische Deep-Tech-Bereiche. Dieser Fonds soll mit einem Volumen von fünf Milliarden Euro starten und weiter wachsen.

Passend dazu:

- Die große Innovationslüge im Marketing: Die Selbstzerstörung einer Branche? Das Innovation Theater und Exploitation Trap

Technologische Schwerpunkte und strategische Positionierung

Die Hightech Agenda Deutschland konzentriert sich auf sechs Schlüsseltechnologien: Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie, Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung sowie Technologien für die klimaneutrale Mobilität. Diese Fokussierung markiert eine Abkehr vom über Jahrzehnte praktizierten Gießkannenprinzip, bei dem zweistellige Milliardenbeträge breit über Forschungsinstitute und Unternehmen verteilt wurden. Künftig sollen die Mittel dort konzentriert werden, wo Deutschland besonders große Chancen, aber auch einen besonders großen Bedarf hat.

Im Bereich der Künstlichen Intelligenz will die Bundesregierung die Arbeitsproduktivität erhöhen. Bis 2030 sollen zehn Prozent der Wirtschaftsleistung KI-basiert erwirtschaftet werden. Für 45,1 Prozent der deutschen Startups ist KI bereits Kernbestandteil ihres Produkts. Die Bundesregierung plant, mindestens eine der europäischen AI Gigafactories nach Deutschland zu holen. 2025 dürften rund drei Milliarden Euro in deutsche KI-Startups fließen, eine Milliarde mehr als im Vorjahr.

Die KI-basierte Robotik stellt eine besondere Chance für Deutschland dar. Baden-Württemberg ist in Deutschland führend in der Robotertechnik, insbesondere in der Industrierobotik. Der Hauptsitz von etwa einem Drittel der Top-50-Roboterhersteller deutschlandweit befindet sich in diesem Bundesland. Die Kombination von KI und Robotik ermöglicht intelligente Roboter, die autonom und flexibel auf sich ändernde Produktionsbedingungen reagieren können. Etwa ein Fünftel der deutschen Industrieunternehmen nutzt bereits KI-Robotik, weitere 42 Prozent planen deren Einführung.

Bei den Quantentechnologien nimmt Deutschland international eine starke Position in der Forschung ein, die es zu halten gilt. Mit Förderzusagen von mehr als 5,2 Milliarden US-Dollar bis 2026 plant die Bundesregierung unter anderem den Bau eines universellen Quantencomputers. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 2025 zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaften und Quantentechnologien erklärt. Ein geplantes EU-Quantengesetz soll 2026 verabschiedet werden und Forschung und Innovation fördern, industrielle Kapazitäten ausbauen sowie Widerstandsfähigkeit und Governance der Lieferkette stärken.

Im Biotechnologiebereich wurden ebenfalls strategische Weichenstellungen vorgenommen. Eine Nationale Strategie für gen- und zellbasierte Therapien wurde im Juni 2024 der Bundesforschungsministerin übergeben. Das Berlin Institute of Health at Charité wurde beauftragt, Projekte zur Entwicklung gen- und zellbasierter Therapien und der dazugehörigen Diagnostik zu fördern. Ziel ist es, innovative Therapien schneller in marktfähige und klinisch einsetzbare Produkte umzuwandeln und die Vernetzung zwischen Forschungseinrichtungen und Industrie zu stärken.

Passend dazu:

Institutionelle Reformen und Innovationsfreiheit

Die Bundesregierung hat erkannt, dass institutionelle Reformen notwendig sind, um die Innovationsdynamik zu beschleunigen. Das geplante Innovationsfreiheitsgesetz soll bürokratische Hürden in der Forschungsförderung abbauen, innovationsfreundlichere Rahmenbedingungen schaffen und Deutschland für den internationalen Wettbewerb stärken. Forschungsförderung soll damit einfacher, schneller und digitaler werden.

Die Fraunhofer-Gesellschaft hat bei der Auftaktveranstaltung zur Hightech Agenda betont, dass Transfer Freiheit braucht. Es sei ein Rechtsrahmen notwendig, der die erforderlichen Freiheiten und Flexibilitäten für einen zeitgemäßen, effizienten Transfer schafft. Die Digitalisierung der Projektförderung innerhalb des Projektförderinformationssystems soll den gesamten Prozess schneller, transparenter und nutzerfreundlicher gestalten. Durch die Integration von digitaler Identität, die Einbindung von KI-Tools und Modernisierung der technischen Infrastruktur soll ein anwenderorientiertes Fördermanagementsystem des Bundes entstehen.

Das Wissenschaftsfreiheitsgesetz sieht eine Flexibilisierung des Besserstellungsverbots für gemeinnützige Forschungseinrichtungen vor, was dazu führen soll, dass künftig weniger Einzelanträge gestellt und geprüft werden müssen. Das Forschungsdatengesetz soll klare und praktikable rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, damit Daten der öffentlichen Hand einfacher für Forschungszwecke genutzt werden können.

Die Expertenkommission Forschung und Innovation hat in ihrem Jahresgutachten 2025 die Notwendigkeit einer schlagkräftigeren Forschungs- und Innovationspolitik unterstrichen. Die schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland schränkt auch die Wettbewerbsfähigkeit ein. Die EFI spricht sich für deutlich mehr Investitionen und einen Rahmen aus, der mehr Schlagkraft ermöglicht. Ohne langfristige Zukunftsstrategie bleibe Industriepolitik Stückwerk.

Passend dazu:

Technologiesouveränität im Spannungsfeld globaler Abhängigkeiten

Die Frage der technologischen Souveränität gewinnt angesichts geopolitischer Verschiebungen zunehmend an Bedeutung. Europa weist eine doppelte Abhängigkeit auf: bei der Informationsinfrastruktur einerseits und beim Handel mit digitalen Technologien andererseits. Bei Laptops und Smartphones hängt Europa von asiatischen Herstellern ab, bei Künstlicher Intelligenz dominieren US-Giganten. Während Deutschland und die Europäische Union in digitalen Angelegenheiten zunehmend von anderen abhängig werden, konnten USA, China und Südkorea ihre digitale Autonomie ausbauen.

Eine Studie der Universität Bonn hat einen Digitalen Dependenz-Index entwickelt, der zeigt, dass der Abstand zu den USA wächst. Deutschland verfügt zwar noch über vergleichsweise große ICT-Kapazitäten und starke Forschungseinrichtungen, die Hochtechnologiestrategie der Bundesregierung blieb jedoch bislang eine vage Sammlung von Willenserklärungen und scheiterte daran, die notwendige Integrationsleistung von Forschung, Industrie und Infrastrukturen zu erbringen.

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, durch Investitionen in Schlüsseltechnologien nicht nur die Wirtschaftskraft zu stärken und neue Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch dafür zu sorgen, dass Deutschland unabhängiger wird. Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei der Auftaktveranstaltung zur Hightech Agenda betont, dass in der Wirtschafts- und Forschungspolitik nicht zugelassen werden dürfe, dass die USA und China allein die technologische Zukunft bestimmen. Dies sei entscheidend für Wohlstand, Sicherheit und Freiheit.

Der Koalitionsvertrag sieht die Einrichtung eines Deutschlandfonds vor, der die Kraft der privaten Finanzmärkte mit dem langfristig strategischen Vorgehen des Staats als Investor verbinden soll. Mindestens zehn Milliarden Euro Eigenmittel des Bundes sollen durch Garantien oder finanzielle Transaktionen bereitgestellt werden. Durch private Investitionen und Garantien sollen die Mittel auf mindestens 100 Milliarden Euro gehebelt werden. Der Zukunftsfonds soll über das Jahr 2030 hinaus verstetigt werden, wobei das Ziel besteht, die Investitionen der WIN-Initiative auf über 25 Milliarden Euro anzuheben. Ein Zukunftsfonds II mit starkem Fokus auf Ausgründungen und Wachstum im Deep-Tech-Bereich und Biotech soll die Gründerkultur an Universitäten und Forschungseinrichtungen verbessern.

Die WIN-Initiative, die Wachstums- und Innovationskapital für Deutschland mobilisieren soll, hat Zusagen von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen eingeworben. Ziel ist es, fünf bis zehn exzellenzorientierte Startup Factories zu etablieren, die innovative und wissenschaftsbasierte Ausgründungen vorantreiben. Diese institutionellen Weichenstellungen signalisieren ein wachsendes politisches Bewusstsein für die strategische Bedeutung der Innovationsfinanzierung.

Regionale Disparitäten und Ökosystem-Dynamiken

Die deutsche Startup-Landschaft weist signifikante regionale Unterschiede auf. Berlin stellt mit 18,8 Prozent den größten Anteil, dicht gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 18,7 Prozent und Bayern mit 15,0 Prozent, wobei München als wichtiges Zentrum 7,5 Prozent ausmacht. Die vier Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen dominieren die Antrags- und Bewilligungsstatistik bei den EXIST-Programmen.

Fast ein Drittel der Gründerinnen und Gründer sieht ihr Unternehmen als Deep-Tech-Startup. Der Deutsche Startup Monitor 2025 zeigt, dass Forschung, Transfer und technologische Exzellenz zu entscheidenden Treibern werden. Die KI-Startup-Landschaft 2025 umfasst 935 Startups, was einem Wachstum von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein Drittel der KI-Gründungen in Deutschland sind universitär und forschungsnah, was erhebliches Potenzial für den Transfer von Spitzenforschung in die Praxis darstellt.

Ein bemerkenswerter Trend zeigt sich im Bereich DefenseTech. Mit knapp 900 Millionen Euro floss 2025 doppelt so viel Kapital wie im gesamten Vorjahr in diesen Bereich. 1,7 Prozent der Startups adressieren militärische Kunden, weitere 24,1 Prozent entwickeln Dual-Use-Produkte. Die Hightech Agenda benennt explizit die Sicherheits- und Verteidigungsforschung als eines der strategischen Forschungsfelder, in die investiert werden soll.

Die Kooperationsdynamik zwischen Startups und etablierten Unternehmen zeigt allerdings einen besorgniserregenden Trend. Nur noch 56 Prozent der Startups arbeiten mit etablierten Unternehmen zusammen, was einen deutlichen Rückgang darstellt und Wachstumschancen schmälert. Diese abnehmende Kooperationsintensität ist insofern problematisch, als gerade die Verbindung von Startup-Agilität mit industrieller Skalierungskompetenz für den Deep-Tech-Erfolg entscheidend ist.

Die Gründungsbereitschaft zeigt ebenfalls kritische Entwicklungen. Während 78,3 Prozent der Gründer den Wunsch äußern, erneut ein Startup zu gründen, ist dies ein deutlicher Rückgang gegenüber fast 90 Prozent vor zwei Jahren. Zudem ziehen 28,5 Prozent der potenziellen Gründer eine Gründung im Ausland in Betracht. Diese Zahlen signalisieren eine gewisse Ernüchterung bezüglich der Rahmenbedingungen am deutschen Standort.

Perspektiven für eine strategische Neuausrichtung

Die Analyse der deutschen Deep-Tech-Landschaft offenbart ein komplexes Spannungsfeld zwischen vorhandenen Stärken und systemischen Schwächen. Deutschland verfügt über exzellente Grundlagenforschung, eine starke industrielle Basis und eine international anerkannte Ingenieurskultur. Diese Voraussetzungen müssen jedoch konsequenter auf Technologien gelenkt werden, die die Märkte von morgen prägen.

Der Handlungsbedarf erstreckt sich über mehrere Dimensionen. Erstens müssen die Förderprozesse radikal beschleunigt werden. Die Erfahrungen der SPRIND zeigen, dass agile Förderstrukturen möglich sind und zu messbaren Erfolgen führen. Zweitens muss die Skalierungslücke bei der Wachstumsfinanzierung geschlossen werden. Die in Aussicht gestellten Instrumente wie der Deutschlandfonds und der Zukunftsfonds II müssen zügig operationalisiert werden. Drittens bedarf es einer engeren Verzahnung von Forschung, Wirtschaft und Politik, um Technologietransfer und Skalierung effektiver zu gestalten.

Die Hightech Agenda mit ihrem Fokus auf sechs Schlüsseltechnologien und dem Ende des Gießkannenprinzips weist in die richtige Richtung. Bundeskanzler Merz hat Innovationspolitik als höchste Priorität der Bundesregierung bezeichnet. Mit dem Aktionsplan zur Kernfusion, der nationalen Mikroelektronikstrategie und den geplanten Förderinitiativen für KI-Modelle der nächsten Generation werden konkrete Maßnahmen eingeleitet.

Der Erfolg dieser Maßnahmen wird davon abhängen, ob es gelingt, die Zeit zwischen politischer Ankündigung und spürbarer Wirkung deutlich zu verkürzen. Technologien wie KI entwickeln sich so rasend schnell weiter, dass die traditionell trägen Ansätze der Projektförderung nicht Schritt halten können. Es muss in laufenden Förderprojekten leichter möglich sein, Anpassungen vorzunehmen und den zwischenzeitlichen Fortschritt der technologischen Entwicklung zu berücksichtigen.

Die internationale Wettbewerbssituation lässt keinen Aufschub zu. Ein Anstieg der Investitionen in Forschung und Entwicklung führt langfristig zu einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um ein Vielfaches. Wer die Schlüsseltechnologien der Zukunft nicht beherrscht, wird von ihnen beherrscht. Ohne eigenständiges Know-how verliert Deutschland nicht nur an Wohlstand, sondern auch an Sicherheit.

Die Bundesregierung hat die strategische Bedeutung von Innovation erkannt. Nun kommt es auf die konsequente Umsetzung an. Deutschland muss nicht alles selbst machen und jedwede Schlüsseltechnologie im Detail beherrschen. Was es braucht, sind weltweit einzigartige Fähigkeiten in ausgewählten Technologiefeldern, um in der sich verändernden geopolitischen Situation adäquat reagieren zu können. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die Erkenntnis in nachhaltige Innovationserfolge übersetzt werden kann oder ob Deutschland weiterhin seine technologischen Rennpferde auf der Zielgeraden anderen überlässt.

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier: