China und das Neijuan der systematischen Überinvestitionen: Staatskapitalismus als Wachstumsbeschleuniger und Strukturfalle

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 20. Oktober 2025 / Update vom: 20. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

China und das Neijuan der systematischen Überinvestitionen: Staatskapitalismus als Wachstumsbeschleuniger und Strukturfalle – Bild: Xpert.Digital

Wenn staatliche Industriepolitik sich selbst verschlingt: Chinas Solarindustrie im Würgegriff des Neijuan

Wie systematische Überinvestitionen eine einst gefeierte Erfolgsstory in eine existenzbedrohende Strukturkrise verwandelten

Die Anatomie eines industriepolitischen Paradoxons: Warum Chinas Solardominanz zur globalen Herausforderung wird

China hat binnen anderthalb Jahrzehnten einen beispiellosen Aufstieg zur unangefochtenen Weltmacht in der Photovoltaik-Industrie vollzogen. Mit einem Marktanteil von über 95 Prozent bei Polysilizium für Solaranwendungen, 97 Prozent bei Wafern, 85 Prozent bei Solarzellen und 75 Prozent bei Modulen dominiert das Land praktisch alle Wertschöpfungsstufen. Diese Vormachtstellung erscheint zunächst als Triumph zielgerichteter staatlicher Industriepolitik und technologischer Innovation. Doch hinter den imposanten Produktionszahlen verbirgt sich eine fundamentale Systemkrise, die exemplarisch die Grenzen zentral gelenkter Kapitalallokation offenlegt.

Das chinesische Phänomen des Neijuan, ursprünglich als landwirtschaftliche Involution beschrieben, bezeichnet eine destruktive Form des Wettbewerbs ohne produktiven Fortschritt. In der Solarindustrie manifestiert sich dieser Begriff heute als sinnloser Preiskampf, bei dem Hersteller systematisch unter Selbstkosten verkaufen und dadurch nicht nur ihre eigene Existenz gefährden, sondern die gesamte globale Wertschöpfungskette destabilisieren. Die vier größten chinesischen Modulhersteller Longi, Jinko Solar, Trina Solar und JA Solar meldeten allein im ersten Halbjahr 2025 kombinierte Nettoverluste von 11 Milliarden Yuan, etwa 1,54 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung um 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Jinko Solar verzeichnete einen Umsatzrückgang von 32,63 Prozent bei gleichzeitig explodierten Verlusten, während Longi einen Gewinneinbruch von über 14 Prozent hinnehmen musste trotz Umsätzen von 32,8 Milliarden Yuan.

Diese Entwicklung birgt weitreichende Implikationen, die weit über Chinas Grenzen hinausreichen. Europäische und amerikanische Hersteller sind nahezu vollständig vom Markt verdrängt worden, die deutsche Solarindustrie, einst Weltmarktführer mit Unternehmen wie Q-Cells, Solarworld und Centrotherm, existiert praktisch nicht mehr. Mit Meyer Burger schloss im September 2025 der letzte größere europäische Produzent seine deutschen Werke in Bitterfeld-Wolfen und Hohenstein-Ernstthal, 600 Beschäftigte verloren ihre Arbeitsplätze. Die strategische Abhängigkeit des Westens von chinesischen Lieferketten für eine Schlüsseltechnologie der Energiewende konfrontiert politische Entscheidungsträger mit einem fundamentalen Zielkonflikt zwischen Klimaschutz, industrieller Souveränität und ökonomischer Effizienz.

Diese Analyse untersucht die vielschichtigen Mechanismen hinter Chinas Solarindustrie-Krise durch eine systematische Untersuchung der historischen Genese staatlich induzierter Überkapazitäten, der gegenwärtigen Marktdynamiken und Konsolidierungsprozesse, der internationalen Auswirkungen auf Wettbewerber und Handelsbeziehungen sowie der technologischen Innovationsströme. Abschließend werden strategische Implikationen für verschiedene Akteure und mögliche Entwicklungsszenarien für die kommenden Jahre erörtert.

Passend dazu:

- Chinas Elektroautoindustrie steuert auf eine historische Konsolidierung zu –und zwingt selbst Marktführer BYD in die Flucht

Staatskapitalismus als Wachstumsbeschleuniger und Strukturfalle: Die historischen Weichenstellungen der chinesischen Solarindustrie

Die Wurzeln der gegenwärtigen Überkapazitätskrise reichen zurück ins Jahr 2010, als die chinesische Zentralregierung die Entwicklung erneuerbarer Energien zur strategischen Priorität erhob. Diese Entscheidung basierte auf der nüchternen Erkenntnis, dass China bei konventionellen Verbrennungsmotoren technologisch hinter westlichen und japanischen Herstellern zurücklag, jedoch durch einen Technologiesprung zu Elektrofahrzeugen und Solarenergie diese Lücke überspringen könnte. Was folgte, war eine der umfassendsten und koordiniertesten Industrieförderungskampagnen der modernen Wirtschaftsgeschichte.

Zwischen 2010 und 2023 flossen schätzungsweise über 200 Milliarden US-Dollar in Form direkter Kaufprämien, Steuerbefreiungen, Infrastrukturförderung und Forschungssubventionen in den Photovoltaik-Sektor. Diese Unterstützung manifestierte sich in mehreren Dimensionen. Käufer von Solaranlagen erhielten Rabatte von bis zu 30 Prozent auf Endkundensysteme, während eine zehnjährige Befreiung von der Mehrwertsteuer die Preise zusätzlich drückte. Parallel dazu investierten Provinz- und Lokalregierungen Milliarden in die Ansiedlung von Produktionskapazitäten, oft ohne Rücksicht auf tatsächliche Nachfrage oder langfristige Rentabilität. Das Kiel Institut für Weltwirtschaft berechnete allein für BYD im Automobilsektor im Jahr 2022 Subventionen von über 2 Milliarden Euro, wobei die tatsächlichen Beihilfen noch deutlich höher gewesen sein dürften. In der Solarindustrie dürften vergleichbare Größenordnungen geflossen sein.

Diese Politik zeitigte zunächst spektakuläre Erfolge. Die Zahl chinesischer Photovoltaik-Hersteller explodierte von einer Handvoll im Jahr 2010 auf über 500 im Jahr 2018. China entwickelte sich zum weltweit größten Produzenten von Lithium-Ionen-Batterien und kontrollierte 2023 etwa 75 Prozent der globalen Fertigungskapazität für Solarmodule sowie mehr als die Hälfte der Verarbeitung kritischer Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Graphit. Der heimische Photovoltaik-Zubau erreichte 2024 mit 277,57 Gigawatt einen neuen Rekord, was einem Anstieg von 28,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Die kumuliert installierte Leistung stieg damit auf 887 Gigawatt, mehr als alle anderen Länder zusammen.

Doch parallel zu diesem quantitativen Wachstum bauten sich strukturelle Ungleichgewichte auf. Die zentralstaatlichen Subventionen endeten zwar offiziell 2022, wurden jedoch durch Regionalförderungen und großzügige staatliche Kreditvergabe teilweise kompensiert. Wichtiger noch: Die über Jahre aufgebauten Produktionskapazitäten wuchsen weit schneller als die tatsächliche Nachfrage. Die Produktionskapazität für Polysilizium stieg zwischen 2022 und 2024 auf das Vierfache und erreichte rund 3,25 Millionen Tonnen jährlich, während die tatsächliche Auslastung bei durchschnittlich 55 bis 70 Prozent der Kapazität stagnierte. Bei Modulen überstieg die Produktionskapazität mit über 800 Gigawatt die globale Nachfrage um mehr als das Doppelte.

Die Anreizstrukturen der dezentralisierten Umsetzung erwiesen sich als fundamental fehlkonstruiert. Lokale Regierungen wurden ermutigt, unabhängig von makroökonomischer Rationalität in Produktionskapazitäten zu investieren, weil diese Arbeitsplätze und Steuereinnahmen versprachen. Ein klassisches Prinzipal-Agent-Problem entstand: Während die Zentralregierung die Entwicklung strategischer Industrien fördern wollte, verfolgten Provinz- und Stadtregierungen primär kurzfristige lokale Entwicklungsziele. Das Ergebnis war eine Fragmentierung der Industrie mit hunderten von Herstellern, die alle ähnliche Produkte mit überlappenden Kapazitäten fertigten.

Erst als die Überkapazitäten systemische Risiken für die gesamte Lieferkette schufen und Profitabilität zur absoluten Ausnahme wurde, reagierten die zentralen Behörden mit Warnungen vor ungeordnetem Wettbewerb. Im August 2025 rief die China Photovoltaic Industry Association zu einem Ende des Verkaufs unter Selbstkosten auf und propagierte einen survival of the fittest Wettbewerb, ohne jedoch Kapazitätsschließungen zu fordern. Diese halbherzige Intervention verdeutlicht das Dilemma der Zentralregierung: Einerseits will sie destruktiven Wettbewerb eindämmen, andererseits befürchtet sie massive Arbeitsplatzverluste und soziale Instabilität durch Betriebsschließungen.

Neijuan bedeutet wörtlich „nach innen rollen“ und wird im Deutschen meist mit „Involution“ übersetzt. Der Begriff beschreibt ein gesellschaftliches oder wirtschaftliches Phänomen, bei dem immer mehr Anstrengung, Wettbewerb und Komplexität entstehen – jedoch ohne echten Fortschritt oder Zuwachs an Nutzen.

Der Ausdruck stammt ursprünglich aus der Anthropologie und wurde durch den amerikanischen Kulturforscher Clifford Geertz in den 1960er Jahren bekannt, um stagnierende Entwicklungsprozesse zu beschreiben. In China wurde Neijuan ab etwa 2020 zum populären Internetbegriff, zunächst in akademischen Kontexten, dann als Symbol des übertriebenen Leistungsdrucks in Schulen, Universitäten und Unternehmen.

Heute steht Neijuan in China für den Zustand einer Gesellschaft, die in übermäßiger Konkurrenz gefangen ist – etwa im Bildungssystem, Arbeitsleben oder auf dem Wohnungsmarkt. Es beschreibt das Gefühl, trotz großer Bemühungen nicht voranzukommen, weil alle anderen dieselben Anstrengungen unternehmen. Beispiele sind die 996-Arbeitskultur (Arbeiten von 9 bis 21 Uhr, sechs Tage pro Woche), Überarbeitung in Tech-Unternehmen oder der extreme Druck, akademisch und beruflich erfolgreich zu sein.

Als Gegenbewegung zu Neijuan entstand in China die Bewegung Tángpíng („flach liegen“), die bewusste Verweigerung des Leistungs- und Wettbewerbszwangs propagiert. Viele junge Menschen, insbesondere der Generation Z, kritisieren Neijuan als „Wettlauf nach unten“, der Burnout, Angst und Sinnverlust fördert.

Die Mechanik der Selbstdestruktion: Kostenstrukturen, Marktakteure und die Logik permanenten Preisverfalls

Die gegenwärtige Marktdynamik in Chinas Solarindustrie wird von einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Faktoren geprägt, deren Interaktion einen sich selbst verstärkenden Abwärtsstrudel erzeugt. Im Zentrum steht das klassische ökonomische Problem von Überkapazitäten in Branchen mit hohen Fixkosten und niedrigen variablen Kosten. Die Solarmodulproduktion erfordert erhebliche Investitionen in Anlagen, Werkzeuge und Forschung, während die zusätzlichen Kosten pro weiterem Modul relativ gering ausfallen. In einer Situation struktureller Überkapazität wird jeder zusätzliche Absatz, solange er über den variablen Kosten liegt, zum Deckungsbeitrag für die Fixkosten. Dies erzeugt einen machtvollen Anreiz zu aggressiven Preissenkungen, selbst wenn dadurch die Gesamtrentabilität der Branche erodiert.

Die Preisrealität ist dramatisch. Zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2025 verzeichneten chinesische Exportmodule einen durchschnittlichen FOB-Preisverfall von 28 Prozent. Modulpreise sanken auf teilweise 0,07 bis 0,09 US-Dollar pro Watt, ein Niveau, das selbst effiziente Hersteller unter ihre Produktionskosten drückt. Die China Photovoltaic Industry Association benannte im Oktober 2024 einen Referenzpreis von 0,68 Yuan pro Watt als absolutes Kostenminimum für qualitativ hochwertige Produktion, doch selbst diese Schwelle wurde im Spotmarkt regelmäßig unterschritten. Polysilizium-Preise fielen von 65 Yuan pro Kilogramm auf 40 Yuan, Wafer-Preise halbierten sich von 2 auf 1 Yuan, und TOPCon-Solarzellen rutschten von 0,45 auf unter 0,30 Yuan pro Watt.

Die Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzen sind verheerend. Die durchschnittliche Nettogewinnmarge der chinesischen Solarindustrie fiel 2024 auf nur noch 4,3 Prozent. Wichtige Unternehmen entlang der Lieferkette mussten im Schnitt einen Umsatzrückgang von 28,8 Prozent und einen Gewinneinbruch von 72,2 Prozent hinnehmen. Die Forderungslaufzeiten verlängerten sich dramatisch von 69 Tagen im Jahr 2023 auf 180 Tage im Jahr 2024, ein deutliches Warnsignal für Liquiditätsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Marktstruktur verstärkt diese Dynamik zusätzlich. An der Spitze stehen große, vertikal integrierte Hersteller wie Longi, Jinko Solar und Trina Solar, die über vollständige Wertschöpfungsketten vom Polysilizium bis zum fertigen Modul verfügen. Diese vertikale Integration verschafft erhebliche Kostenvorteile: Schätzungen gehen von 30 Prozent niedrigeren Kosten gegenüber Wettbewerbern aus, die Komponenten extern beziehen müssen. Die Kontrolle über kritische Zulieferungen reduziert nicht nur Kosten, sondern verschafft auch strategische Flexibilität bei der Preisgestaltung und Immunität gegenüber Lieferkettenunterbrechungen.

Eine zweite Gruppe bilden hunderte kleinerer und mittlerer Hersteller, die oft weniger als 5.000 Einheiten monatlich produzieren und weit unter profitablen Auslastungsgraden operieren. Viele dieser Akteure überleben nur, weil Lokalregierungen sie aufgrund ihrer Bedeutung für regionale Beschäftigung und Lieferketten stützen. Diese Unternehmen tragen substanziell zur Überkapazität bei, fehlt ihnen doch sowohl die Größe für Skaleneffekte als auch die technologische Kompetenz für Produktdifferenzierung.

Passend dazu:

- Soziale Stabilität über alles: China stützt Verlust-Unternehmen und die Kosten politischer Prioritäten

Die Konzentration in der Batteriezell-Lieferkette verschärft die Wettbewerbsdynamik zusätzlich. CATL, der weltweit größte Batteriezellhersteller für Elektrofahrzeuge, kontrolliert etwa 38 Prozent des globalen Marktes. Diese Konzentration analog in der Polysilizium-Produktion, wo die vier größten chinesischen Hersteller etwa 70 Prozent der Kapazität kontrollieren, verschafft vertikal integrierten Herstellern erhebliche Verhandlungsmacht gegenüber reinen Modulproduzenten.

Ein weiterer kritischer Faktor sind die regulatorischen Rahmenbedingungen. Nachdem die direkten Kaufsubventionen 2022 ausliefen, führte die Regierung 2024 ein Inzahlungnahme-Programm ein, das Käufern bis zu 20.000 Yuan beim Kauf neuer Solaranlagen gegen Verschrottung alter Systeme gewährt. Dieses mit umgerechnet 11 Milliarden US-Dollar budgetierte Programm stimuliert zwar die Nachfrage, verstärkt jedoch gleichzeitig den Preisdruck, da Hersteller zusätzliche Rabatte gewähren müssen, um von der Prämie zu profitieren.

Der Moment der Wahrheit: Quantitative Indikatoren einer Industrie am Scheideweg

Die gegenwärtige Verfassung der chinesischen Solarindustrie lässt sich anhand einer Reihe quantitativer Indikatoren präzise erfassen, die ein Bild extremer Gegensätze zwischen makroökonomischen Erfolgen und mikroökonomischen Verwerfungen zeichnen. Auf der Nachfrageseite präsentieren sich die Zahlen beeindruckend. China installierte 2024 Solarmodule mit einer Kapazität von 277,57 Gigawatt, ein Anstieg von 28,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und mehr als alle anderen Länder zusammen. Die kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung erreichte Ende 2024 mit 887 Gigawatt eine Größenordnung, die noch vor einem Jahrzehnt undenkbar erschien. Der Anteil von Solar- und Windstrom am chinesischen Strommix überschritt erstmals die 50-Prozent-Marke bei Neuinstallationen.

Auf der Produktionsseite stiegen die Volumen trotz Preisverfall weiter. Die Polysilizium-Produktion stieg um 23,6 Prozent auf 1,82 Millionen Tonnen, die Wafer-Produktion um 12,7 Prozent auf 753 Gigawatt, die Zellproduktion um 10,6 Prozent auf 654 Gigawatt und die Modulproduktion um 13,5 Prozent auf 588 Gigawatt. Diese anhaltende Produktionssteigerung trotz katastrophaler Margen verdeutlicht die Irrationalität des Wettbewerbs: Hersteller produzieren weiter, weil jede Einheit über den variablen Kosten einen marginalen Deckungsbeitrag leistet, selbst wenn das Gesamtunternehmen Verluste schreibt.

Doch hinter diesen Volumenzahlen verbergen sich alarmierende Profitabilitätstrends. Von 129 in China aktiven Elektrofahrzeugmarken erwarten Analysten, dass bis 2030 lediglich 15 finanziell überlebensfähig sein werden. Eine vergleichbare Konsolidierung wird für die Solarindustrie prognostiziert. Jinko Solar, als letzter großer chinesischer Photovoltaik-Hersteller an der US-Börse Nasdaq gelistet, verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang von 32,63 Prozent trotz gestiegener Absatzvolumen um über 50 Prozent. Die Bruttogewinnmargen schrumpften branchenweit, während die Nettogewinnmarge der gesamten chinesischen Solarindustrie 2024 auf lediglich 4,3 Prozent fiel, verglichen mit über 10 Prozent bei nordamerikanischen Herstellern.

Die Überkapazitätssituation manifestiert sich in harten Zahlen. China verfügt über Produktionskapazitäten für über 800 Gigawatt Module jährlich bei einer globalen Nachfrage von etwa 600 Gigawatt. Bei Polysilizium beträgt die installierte Kapazität rund 3,25 Millionen Tonnen jährlich, während die tatsächliche Nachfrage bei etwa 2 Millionen Tonnen liegt. Die Auslastungsraten fallen dramatisch: Polysilizium-Hersteller produzieren nur noch zu 55 bis 70 Prozent ihrer Kapazität, während Modulhersteller durchschnittlich bei 65 Prozent Auslastung operieren.

Die Lagerbestände haben sich auf kritische Niveaus aufgetürmt. Polysilizium-Lagerbestände erreichten Ende 2024 ein Volumen von 400.000 Tonnen, ausreichend für mehrere Monate Produktion. In den USA schrumpften die Lagerbestände der Importeure auf nur noch 100 Megawatt bei einem großen Anbieter, ein Indikator für erwartete Preisanstiege und Lieferengpässe. Diese Diskrepanz zwischen übervollen chinesischen Lagern und leeren westlichen Beständen illustriert die Fragmentierung des globalen Marktes.

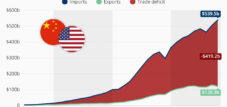

Die internationale Dimension verschärft das Dilemma. Chinas Solarexporte erreichten 2024 neue Rekordwerte, doch diese Exportoffensive stößt zunehmend auf protektionistische Gegenwehr. Die Europäische Union erhob seit Oktober 2024 zusätzliche Ausgleichszölle zwischen 17,0 und 35,3 Prozent zusätzlich zum regulären Importzoll von 10 Prozent. Die Vereinigten Staaten haben chinesische Solarmodule durch Zölle von 50 Prozent und kombinierte Abgaben von über 100 Prozent auf Elektrofahrzeuge de facto vom Markt ausgeschlossen. Für August 2025 erhöhte China als Reaktion die Exportsteuerrabatte auf Solarprodukte von 13 auf 9 Prozent, um die Inlandsmärkte zu stabilisieren und dem Überangebot entgegenzuwirken.

Diese handelspolitischen Barrieren bedeuten, dass chinesische Hersteller ihre Überkapazitäten nicht einfach durch Exporte in entwickelte Märkte abbauen können. Die verbleibenden Exportmärkte wie Afrika, Lateinamerika und Südostasien weisen zwar Wachstumspotenzial auf, jedoch deutlich geringere Kaufkraft und kleinere Marktvolumina. Afrikanische Staaten importierten zwischen Juli 2024 und Juni 2025 zwar 60 Prozent mehr Module aus China, eine Versechsfachung seit 2021, doch ganz Afrika kommt auf weniger als 50.000 installierte Elektrofahrzeuge und deutlich unter 100 Gigawatt Solarkapazität insgesamt.

Unsere China-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten

Africa Solar Belt: Chinas Strategie für neue Märkte und Rohstoffe

Divergierende Strategien im Angesicht des Neijuan: China versus der Westen

Die Reaktionen auf die strukturelle Überkapazitätskrise folgen bei verschiedenen Akteuren fundamental unterschiedlichen Mustern, die sich entlang geopolitischer und wirtschaftssystemischer Bruchlinien manifestieren. Chinas Ansatz kombiniert administrative Eingriffe mit vorsichtigen Marktmechanismen, während westliche Akteure zwischen Protektionismus und pragmatischer Kooperation schwanken.

Auf chinesischer Seite begegnet Peking der Involution mit einer Reihe administrativer Maßnahmen. Von strengerer Preisüberwachung über Beschränkungen für neue Anlagen und Stilllegung ineffizienter Betriebe bis zur Eindämmung des Subventionswettlaufs zwischen Provinzen reicht das Spektrum. In der Siliziumproduktion soll ein Drittel der bestehenden Kapazität abgebaut werden. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat den Ausbau neuer Polysilizium-Anlagen eingeschränkt und Unternehmen verpflichtet, ihre Auslastung zu senken. Führende Hersteller produzieren daher nur noch zu 55 bis 70 Prozent ihrer Kapazität, was allein im September 2025 zu einem Preisanstieg für Polysilizium um 48 Prozent führte.

Im Dezember 2024 haben sich 33 führende chinesische Polysilizium- und Solarunternehmen darauf geeinigt, die Produktion zu kürzen, nach dem Vorbild der Organisation erdölexportierender Länder OPEC. Die Vereinbarung weist teilnehmenden Unternehmen Produktionsquoten basierend auf Marktanteil, Kapazität und erwarteter Nachfrage zu. Zudem gründen Branchenschwergewichte einen Fonds, um ältere Produktionsanlagen aufzukaufen und Kapazitäten aus dem Markt zu nehmen. Begleitend propagiert die China Photovoltaic Industry Association eine Preiskontrolle mit Mindestpreisen von 0,68 Yuan pro Watt für Module.

Diese Maßnahmen zeigen erste Wirkung. Analysten von Wood Mackenzie erwarten ab dem vierten Quartal 2025 einen Preisanstieg für Solarmodule und Energiespeichersysteme um rund 9 Prozent. Die Marktinterventionen beenden eine Phase mit unhaltbar niedrigen Preisen von 0,07 bis 0,09 US-Dollar pro Watt, bei denen Hersteller zwar Marktanteile gewannen, gleichzeitig aber hohe Verluste einfuhren und Investitionen stoppten.

Doch die Nachhaltigkeit dieser Eingriffe bleibt fraglich. Das Ausmaß der Produktionskürzungen reichte bisher nicht aus, um die hohen Lagerbestände abzutragen. Die Polysiliziumpreise in China werden voraussichtlich bis 2027 kaum über 5 US-Dollar pro Kilogramm steigen, es sei denn, die Hersteller verknappen das Angebot drastischer. Zudem warnen Analysten, dass eine vollständige Beseitigung von Überkapazitäten den Boden für eine neue Knappheit bis 2028 bereiten könnte, analog zur Umwälzung von 2018 bis 2020, die 2022 in einem Preishöchststand von 39 US-Dollar pro Kilogramm gipfelte.

Auf westlicher Seite dominieren protektionistische Reflexe die Reaktionen. Die Europäische Union hat im Oktober 2024 Strafzölle zwischen 17,0 Prozent für BYD, 18,8 Prozent für Geely und bis zu 35,3 Prozent für SAIC auf chinesische Elektrofahrzeuge zusätzlich zum regulären Importzoll von 10 Prozent verhängt. Bei Solarmodulen setzt die EU seit Jahren auf Ausgleichszölle zwischen 3,5 und 11,5 Prozent, je nach Hersteller. Die Vereinigten Staaten verhängten im Januar 2018 Einfuhrzölle von zunächst 30 Prozent auf Solarzellen und Waschmaschinen, später kamen 50 Prozent Zusatzzölle auf Solarmodule hinzu.

Die Begründung folgt einem konsistenten Muster: Chinesische Hersteller profitierten von unfairer staatlicher Subventionierung, die zu Wettbewerbsverzerrungen führe. Die Welthandelsorganisation warf China in einem 173-seitigen Bericht vom Juli 2024 mangelnde Transparenz bei staatlichen Subventionen vor, auch im Photovoltaik-Sektor. Viele Mitglieder seien skeptisch bezüglich der Gründlichkeit chinesischer Subventionsnotifizierungen und befürchteten, dass Chinas Subventionen globale Märkte verzerrten und Überkapazitäten förderten.

China weist diese Vorwürfe zurück und argumentiert, westliche Regierungen subventionierten ihre Industrien ebenfalls massiv. Der US Inflation Reduction Act stelle 369 Milliarden US-Dollar für klimafreundliche Technologien bereit. Zudem basiere Chinas Wettbewerbsvorteil primär auf harter Konkurrenz im größten Heimatmarkt, die zu Innovationsdruck und effizienter Produktion führe. Das Kiel Institut für Weltwirtschaft räumt ein, dass Kostenvorteile nicht allein auf Subventionen zurückzuführen seien, sondern auch auf konsequente Industriepolitik, günstige Energie- und Arbeitskosten sowie Zugang zu Rohstoffen.

Die Konsequenzen protektionistischer Politik sind ambivalent. Zölle schützen kurzfristig heimische Arbeitsplätze und Industriekapazitäten, verzögern jedoch die Dekarbonisierung des Transportsektors und belasten Konsumenten durch höhere Preise. Simulationen zeigen, dass ein anhaltender transatlantischer Zollkrieg die EU-Exporte in die USA langfristig halbieren könnte, mit ungleicher Verteilung der Last auf Mitgliedstaaten. Zudem provozieren Zölle Vergeltungsmaßnahmen, die andere Industriebereiche schädigen können.

Das Schicksal europäischer Solarmodul-Hersteller verdeutlicht die Grenzen protektionistischer Maßnahmen. Meyer Burger, einst Hoffnungsträger europäischer Solarfertigung, meldete im Juni 2025 für seine deutschen Töchter Insolvenz an. Hauptgründe waren laut Unternehmensangaben Billigimporte aus China sowie Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger Förderung erneuerbarer Energien in den USA und Europa. Der Versuch, Produktion von Deutschland in die USA zu verlagern, scheiterte an Donald Trumps Energiepolitik-Wende und Importzoll-Drohungen. Zudem konnte sich die deutsche Ampelkoalition 2023 und 2024 nicht auf zusätzliche finanzielle Förderung der heimischen Produktion einigen. Europäische Programme zur Unterstützung einer von China unabhängigen Solarindustrie existieren bisher eher theoretisch als praktisch.

Solarwatt schloss seine 300-Megawatt-Modulproduktion im August 2024, während sogar chinesische Hersteller wie Jinkosolar, Longi Green Technology, Tongwei, Trina Solar und JA Solar allesamt massive Verluste verzeichneten. Diese Entwicklung markiert eine fundamentale Verschiebung: Selbst in Europa tätige chinesische Hersteller leiden unter dem Preiskampf, kleinere europäische Unternehmen haben keine Überlebenschance mehr.

Ein alternativer Ansatz zeichnet sich in Ansätzen ab. Einzelne Stimmen fordern pragmatische Interessenkonvergenz zwischen Europa und China. China könnte internationale Transparenzanforderungen und Datenlokalisierung akzeptieren, um Sicherheitsbedenken zu adressieren. Die EU und China könnten sich auf Mindestpreisvereinbarungen als Alternative zu Zöllen einigen, während multilaterale Abkommen zu Arbeitsnormen und Subventionsdisziplin entstehen. In diesem Szenario würde China regional angepasste Geschäftsmodelle verfolgen, europäische Werke für Europa produzieren lassen und lokale Zulieferer einbinden.

Passend dazu:

- Die Afrika Solar Belt Initiative: Chinas geopolitisches Schachspiel zwischen Energiedominanz und Rohstoffsicherung

Technologische Innovationssprünge als Differenzierungsstrategie und neue Wettbewerbsdimension

Während der Preiskampf die Schlagzeilen dominiert, vollzieht sich parallel ein fundamentaler technologischer Paradigmenwechsel in der Solarzellenproduktion, der die Wettbewerbsdynamik mittelfristig neu ordnen könnte. Die Photovoltaik-Industrie erlebt derzeit einen raschen Wandel von P-Typ- zu N-Typ-Solarzellen mit den drei Haupttechnologien TOPCon, HJT und IBC.

TOPCon, kurz für Tunnel Oxide Passivated Contact, nutzt N-Typ-Siliziumwafer und eine Passivierungskontaktstruktur aus Siliziumoxid und dotiertem Polysilizium auf der Rückseite der Zelle. Diese Struktur verbessert den Ladungsträgertransport und reduziert Rekombinationsverluste, wodurch der Wirkungsgrad auf praktische 24,5 Prozent steigt, nahe der theoretischen Grenze von 28,7 Prozent. Der entscheidende Vorteil von TOPCon liegt in der Kompatibilität mit bestehenden PERC-Produktionslinien, die mit relativ geringem Kapitalaufwand zu TOPCon aufgerüstet werden können. Dies macht TOPCon zur kosteneffektivsten N-Typ-Technologie und erklärt die dominante Rolle im aktuellen Kapazitätsausbau.

HJT, Heterojunction with Intrinsic Thin layer, kombiniert kristalline Siliziumsubstrate mit amorphen Siliziumdünnschichten zu einer Heterostruktur. Im Gegensatz zu TOPCon erfordert HJT neue Produktionslinien und stellt einen völlig unabhängigen Prozessweg dar. HJT-Zellen erreichen im Labor bereits 26 bis 27 Prozent Wirkungsgrad und gelten als mittel- bis langfristig vielversprechende Technologie mit Vorteilen bei Tandemstrukturen, gebäudeintegrierter Photovoltaik sowie in Märkten mit hohen Temperaturen und schwachem Licht. Mit der Reife von Technologien wie Silberpasten-Ersatz, Kupfergalvanik und dünneren Wafern wird erwartet, dass HJT die Kosten senken und in Wettbewerb mit TOPCon treten kann.

Die Marktdurchdringung vollzieht sich mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. China hat sich entschieden, komplett auf N-Typ-Technologie umzustellen, es gibt faktisch keine Investments mehr in P-Typ. Der Wechsel geht schneller als vorausgesagt, wobei die großen Tier-1-Hersteller hauptsächlich auf TOPCon-Technologie setzen, während Newcomer mit HJT und TOPCon ergänzen. Die großen chinesischen Maschinenbauer bieten Turnkey-Fabriken mit mehreren Gigawatt Kapazität an, die Hersteller ohne PV-Erfahrung einfach bestellen können.

Diese technologische Transformation birgt jedoch Risiken. Viele der neuen Kapazitäten, hauptsächlich von Firmen mit Turnkey-Linien, werden zunächst Schwierigkeiten haben, qualitativ hochwertige Produkte zu fertigen. Nur die Tier-1-Hersteller, die seit Jahren an N-Typ-Technologien forschen und erfahrene Teams haben, wissen aktuell, was sie tun. Käufer sind gut beraten, zunächst Tier-1-Produkte zu kaufen, auch wenn sie etwas teurer sind.

Die theoretische Effizienzgrenze monokristalliner Siliziumzellen liegt bei 29,43 Prozent. Da TOPCon und HJT im Labor bereits 26 bis 27 Prozent erreichen, hängt ein weiterer Durchbruch von Tandemtechnologien ab, insbesondere Perowskit-Silizium-Tandems. Sollten Feststoffbatterien vor 2030 zur Marktreife gelangen und tatsächlich Energiedichten verdoppeln bei gleichzeitiger Kostenreduktion, würde dies etablierte Wettbewerbsvorteile aus Produktionskapazitäten bei Lithium-Ionen-Batterien entwerten. China investiert massiv in Feststofftechnologie, doch japanische und europäische Unternehmen verfügen über signifikante Patentportfolios in diesem Bereich.

Für westliche Hersteller könnte technologische Differenzierung der einzige verbleibende Wettbewerbsvorteil sein. Traditionelle Automobilhersteller können weder in Produktionskosten noch in Entwicklungsgeschwindigkeit mit vertikal integrierten chinesischen Konkurrenten mithalten. Ihre Überlebenschancen hängen davon ab, ob sie Differenzierung durch überlegene Softwareintegration, Servicequalität oder Markenprestige erreichen, Faktoren, die weniger skalierbar, aber schwieriger zu imitieren sind.

Geopolitische Verwerfungen und strategische Abhängigkeiten: Die neue Architektur globaler Energiesysteme

Die chinesische Dominanz in der Solarindustrie transzendiert rein wirtschaftliche Dimensionen und manifestiert sich zunehmend als geopolitischer Faktor mit weitreichenden Implikationen für strategische Autonomie, Versorgungssicherheit und internationale Machtstrukturen. Die China-Strategie der Bundesregierung bringt das Dilemma auf den Punkt: China ist führend bei vielen grünen Technologien, zugleich benötigt China grüne Technologien deutscher Unternehmen zur Erreichung seiner eigenen Klimaziele. Die Führerschaft bei grünen Technologien ist nicht nur wirtschaftlich relevant, sondern hat Auswirkungen auf politische Entscheidungsspielräume. Aus chinesischer Position sind bereits heute einseitige Abhängigkeiten in kritischen Bereichen entstanden, beispielsweise in der Photovoltaik.

Diese Abhängigkeit hat multiple Facetten. China kontrolliert über 70 Prozent der weltweiten Produktion seltener Erden und kritischer Rohstoffe für Batterien und Solarzellen. Über 70 Prozent des weltweit abgebauten Kobalts stammt aus der Demokratischen Republik Kongo, doch 80 Prozent der Raffination erfolgt in China. Bei Lithium kommen 80 Prozent aus Australien und Chile, aber über 50 Prozent der globalen Raffination konzentriert sich in chinesischen Anlagen. Diese Kontrolle über kritische Rohstoffe und Verarbeitungskapazitäten verschafft China erhebliche strategische Hebel.

Die geopolitische Dimension verstärkt sich durch Datenschutz- und Sicherheitsbedenken. Gemäß Chinas Nationalem Geheimdienstgesetz können chinesische Unternehmen zur Kooperation mit Sicherheitsbehörden verpflichtet werden. Moderne Photovoltaik-Wechselrichter und Smart-Inverter sammeln umfangreiche Daten über Stromverbrauch, Netzfrequenzen und Lastverteilung. Millionen Solaranlagen versorgen deutsche Haushalte, der Großteil der Komponenten stammt aus China. Fachleute warnen, dass China theoretisch unsere Stromversorgung bis zum vollständigen Blackout sabotieren könnte. Einige europäische Unternehmen raten ihren Mitarbeitern bereits davon ab, berufliche Themen in Fahrzeugen mit chinesischen Systemen zu diskutieren.

Die Expansionsstrategie chinesischer Solarunternehmen zielt zunehmend auf Schwellenländer in Afrika, Lateinamerika und Asien. Auf dem neunten China-Afrika-Gipfel im September 2024 kündigte Staatschef Xi Jinping eine Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen mit Fokus auf grüne Technologien an. Chinesische Unternehmen haben in Afrika bereits mehrere hundert Projekte der Solar-, Wind- und Wasserenergie umgesetzt. 2023 stieg die installierte Leistung des Solarstroms in Afrika um 19 Prozent, wobei Länder wie Ägypten, Marokko, Tunesien, Niger und Namibia ambitionierte Programme für die Energiewende angekündigt haben. Afrikanische Staaten importierten zwischen Juli 2024 und Juni 2025 rund 60 Prozent mehr Module aus China, seit 2021 haben sich die Importe versechsfacht.

Diese Expansion folgt einer klaren Logik. Chinesische Solarpanels und Elektrofahrzeuge haben aufgrund verhängter Strafzölle große Schwierigkeiten auf amerikanischen und europäischen Märkten. Afrika bietet alternative Absatzmärkte, während China gleichzeitig seinen Zugang zu Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und Kupfer in Botswana, Namibia und Simbabwe verbessern möchte. Als erstes größeres Kooperationsprogramm wird der Africa Solar Belt geplant, der bis 2027 rund 50.000 afrikanische Haushalte dezentral mit Solarstrom versorgen soll.

Lateinamerika folgt einem ähnlichen Muster. Seit 2018 hat China mit 21 Staaten aus Lateinamerika und der Karibik Absichtserklärungen über den Beitritt zur neuen Seidenstraßeninitiative unterschrieben. Chinas Warenexporte haben sich in den vergangenen zehn Jahren vorwiegend in Südostasien, Lateinamerika und dem Nahen Osten verdoppelt. Die Beziehungen in dem Dreieck aus Golfstaaten, China und Zentralasien entwickeln sich inmitten einer geopolitisch komplexen Landschaft, mit potenziellen Auswirkungen auf globale Energiesysteme.

Für Europa und Deutschland resultieren daraus weitreichende Folgen. Nötig ist ein neues strategisches Verständnis des sich herauskristallisierenden komplexen Beziehungsgeflechtes im Großraum Asien, um sicherzustellen, dass Europa in diesem Großraum langfristig relevant bleibt. Deutschland und die EU laufen Gefahr, energie-, klima- und geopolitisch marginalisiert zu werden, nicht nur in Zentralasiens erneuerbarem Energiesektor. Während intra-asiatische Dynamiken an Bedeutung gewinnen, braucht es neben einer konsistenteren Zentralasienstrategie auch einen konstruktiven Ansatz für die Beziehungen gegenüber den arabischen Golfstaaten.

Die unerlässliche internationale Zusammenarbeit beim Klimaschutz darf aus deutscher Sicht nicht als Druckmittel verwendet werden, um Interessen in anderen Bereichen durchzusetzen. Dieser Grundsatz erweist sich jedoch als schwierig umzusetzen angesichts der Realität, dass Energiesicherheit und Klimaschutz zunehmend mit geopolitischen Machtfragen verwoben sind.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Zölle, Handelsblöcke und die Energiewende: Wer zahlt den Preis? Wer gewinnt den PV‑Markt? Drei Szenarien, die alles verändern

Szenarien der Zukunft: Konsolidierung, Fragmentierung oder neue Gleichgewichte

Die zukünftige Entwicklung der globalen Solarindustrie lässt sich entlang mehrerer plausibler Szenarien skizzieren, die jeweils unterschiedliche Annahmen über technologische, regulatorische und geopolitische Entwicklungen treffen. Diese Szenarien sind nicht als Prognosen zu verstehen, sondern als analytische Konstrukte zur Erfassung möglicher Entwicklungspfade.

Das Konsolidierungsszenario setzt die gegenwärtigen Trends fort und intensiviert sie. In China vollzieht sich bis 2030 eine brutale Marktbereinigung, bei der über 80 Prozent der aktuellen Hersteller verschwinden oder absorbiert werden. Die verbleibenden 10 bis 15 Anbieter, dominiert von Longi, Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar und Canadian Solar, kontrollieren 80 Prozent des globalen Marktes. Jeder dieser Überlebenden verkauft durchschnittlich über zwei Millionen Module jährlich und erreicht dadurch kritische Skaleneffekte für Profitabilität.

In diesem Szenario nutzen die größten Hersteller ihre Kostenvorteile und vertikale Integration zur weiteren Marktanteilsgewinnung. Die globale Modulproduktion konzentriert sich auf wenige Mega-Standorte in China mit jeweils über 50 Gigawatt Jahreskapazität. Die Profitabilität erholt sich ab 2027, nachdem schwächere Wettbewerber ausgeschieden sind und der Preisdruck nachlässt. Modulpreise stabilisieren sich bei 0,08 bis 0,10 US-Dollar pro Watt, Polysilizium bei 6 bis 8 US-Dollar pro Kilogramm. Diese Preise ermöglichen den verbleibenden Herstellern Nettogewinnmargen von 8 bis 12 Prozent, ausreichend für nachhaltige Reinvestitionen in Forschung und Entwicklung.

Europäische und nordamerikanische Hersteller bleiben in diesem Szenario marginalisiert, mit Ausnahme weniger Nischenanbieter für Spezialanwendungen wie gebäudeintegrierte Photovoltaik oder Hocheffizienzmodule für Raumfahrt und Militär. Der globale Markt erreicht 2030 einen jährlichen Zubau von über 900 Gigawatt, getrieben von Schwellenländern in Asien, Afrika und Lateinamerika. China exportiert etwa 40 Prozent seiner Produktion, entsprechend 300 bis 400 Gigawatt jährlich, trotz westlicher Handelsbarrieren.

Ein alternatives Fragmentierungsszenario geht von verstärktem Protektionismus und geopolitischer Blockbildung aus. Die USA und EU erhöhen Zölle auf chinesische Solarprodukte auf über 100 Prozent oder verhängen mengenmäßige Importbeschränkungen. China reagiert mit Vergeltungsmaßnahmen gegen europäische und amerikanische Exporte sowie Restriktionen bei kritischen Rohstoffen. Der globale Solarmarkt fragmentiert in weitgehend getrennte Blöcke: China und verbündete Staaten wie Russland, Iran und Teile Zentralasiens, der Westen mit USA, EU, Japan und Südkorea sowie ein umkämpftes mittleres Segment aus Südostasien, Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten.

In diesem Szenario kann China seine Dominanz in Heimat- und Schwellenmärkten ausbauen, bleibt jedoch in westlichen Märkten marginalisiert. Westliche Regierungen subventionieren den Aufbau heimischer Produktionskapazitäten massiv, erreichen jedoch nur 20 bis 30 Prozent der chinesischen Kosteneffizienz. Die globale Photovoltaik-Produktion spaltet sich in zwei technologische Ökosysteme mit inkompatiblen Standards bei Wechselrichtern, Montagesystemen und Netzintegration. Diese Fragmentierung reduziert Skaleneffekte, verlangsamt Innovation und verzögert die globale Dekarbonisierung des Energiesektors um geschätzte 5 bis 10 Jahre.

Modulpreise divergieren zwischen den Blöcken: In China und verbündeten Märkten fallen sie auf 0,05 bis 0,06 US-Dollar pro Watt, im Westen verharren sie bei 0,15 bis 0,20 US-Dollar pro Watt. Diese Preisdifferenz schafft massive Wohlfahrtsverluste für westliche Konsumenten und Unternehmen, die höhere Stromgestehungskosten tragen müssen. Gleichzeitig entstehen jedoch neue Chancen für spezialisierte westliche Hersteller, die in den geschützten Märkten profitabel operieren können.

Ein drittes Koexistenzszenario basiert auf pragmatischer Interessenkonvergenz. Westliche Regierungen erkennen, dass aggressive Zollpolitik ihre eigenen Klimaziele gefährdet und heimische Konsumenten durch höhere Preise belastet. China akzeptiert internationale Transparenzanforderungen und Datenlokalisierung, um Sicherheitsbedenken zu adressieren. Die EU und China einigen sich auf Mindestpreisvereinbarungen als Alternative zu Zöllen, während multilaterale Abkommen zu Arbeitsnormen und Subventionsdisziplin entstehen.

In diesem Szenario operieren chinesische Hersteller als echte globale Unternehmen mit regional angepassten Geschäftsmodellen. Europäische Werke produzieren für Europa unter Einbindung lokaler Zulieferer, lateinamerikanische für Amerika. China kooperiert mit europäischen und japanischen Partnern bei Batterietechnologie und Ladeinfrastruktur, während westliche Hersteller Zugang zu chinesischen Märkten behalten. Der globale Markt bleibt kompetitiv mit drei bis vier großen chinesischen Konzernen, zwei bis drei westlichen Champions und spezialisierten Nischenanbietern.

Modulpreise konvergieren global bei 0,08 bis 0,12 US-Dollar pro Watt, ermöglichen aber durch Produktdifferenzierung und Servicemodelle ausreichende Margen für alle Akteure. Die jährlichen globalen Photovoltaik-Installationen erreichen 2030 über eine Terawatt, getrieben durch kostengünstige Technologie und konsequente Klimapolitik. Dieses Szenario maximiert globale Wohlfahrt und Dekarbonisierungsgeschwindigkeit, erfordert jedoch erhebliche politische Kompromisse auf allen Seiten.

Technologische Disruptionen könnten diese Szenarien fundamental verändern. Sollten Perowskit-Tandemzellen vor 2030 zur kommerziellen Reife gelangen und Wirkungsgrade über 30 Prozent bei vergleichbaren Kosten erreichen, würde dies den gesamten Markt umwälzen. Chinesische Hersteller investieren massiv in diese Technologie, doch auch europäische und nordamerikanische Forschungsinstitute verfügen über führende Expertise. Ein technologischer Durchbruch außerhalb Chinas könnte die Wettbewerbslandschaft neu ordnen.

Die Entwicklung der Nachfrage bleibt der kritische Unsicherheitsfaktor. Die China Photovoltaic Industry Association prognostiziert für 2025 einen Zubau zwischen 215 und 255 Gigawatt in China, ein starker Rückgang gegenüber 2024. Global erwartet SolarPower Europe für 2025 im mittleren Szenario 655 Gigawatt, für 2029 bis zu 930 Gigawatt jährlich. Sollten diese Prognosen zutreffen, könnte die Nachfrage mit der Produktionskapazität Schritt halten und den Preisdruck lindern. Falls jedoch regulatorische Unsicherheiten oder makroökonomische Abschwünge die Nachfrage dämpfen, würde sich die Überkapazitätskrise verschärfen.

Passend dazu:

- März 2024 | Marktüberflutung und Preisverfall: Longi’s Schrumpfkur als Spiegel globaler Solarwirtschaft – Tausende Jobs in China gestrichen

- Februar 2025 | Solar-Tsunami in China und Chinas Energie-Schock: Was die neue Preisreform für IHRE Branche bedeutet

Zwischen Marktmacht und Marktzerstörung: Die strategischen Lektionen des Neijuan

Die Analyse der chinesischen Solarindustrie offenbart fundamentale Erkenntnisse über die Grenzen und Risiken staatlich gelenkter Industriepolitik bei unzureichender Koordination zwischen zentraler Zielsetzung und dezentraler Umsetzung. China hat binnen anderthalb Jahrzehnten eine technologische und industrielle Dominanz in der Photovoltaik aufgebaut, die beispiellos in der modernen Wirtschaftsgeschichte ist. Diese Dominanz wurde durch massive staatliche Subventionen, koordinierte Industriepolitik und konsequente Förderung von Forschung und Entwicklung erreicht. Doch der Erfolg trägt die Saat seiner eigenen Zerstörung in sich.

Die historische Entwicklung offenbart ein Muster staatlich induzierter Überinvestitionen, das für zentral gelenkte Volkswirtschaften charakteristisch ist. Die Anreizstrukturen ermutigten lokale Regierungen, ungeachtet gesamtwirtschaftlicher Rationalität in Produktionskapazitäten zu investieren, weil diese Arbeitsplätze und Steuereinnahmen versprachen. Ein klassisches Prinzipal-Agent-Problem entstand, bei dem die Ziele der Zentralregierung und die Anreize lokaler Akteure divergierten. Das Ergebnis ist eine strukturelle Überkapazität von über 50 Prozent, die einen destruktiven Preiswettbewerb erzwingt, bei dem selbst die effizientesten Produzenten nicht mehr profitabel operieren können.

Drei zentrale Erkenntnisse kristallisieren sich heraus. Erstens demonstriert der Fall der chinesischen Solarindustrie die Grenzen staatlich gelenkter Industriepolitik bei Abwesenheit marktbasierter Kapitalallokation. Die koordinierte Subventionierung schuf zwar beeindruckende Produktionskapazitäten und beschleunigte technologischen Fortschritt, erzeugte jedoch gleichzeitig systemische Überinvestitionen mit destruktiven Folgen für Profitabilität. Das chinesische Modell mag kurzfristig effektiv in der Mobilisierung von Ressourcen sein, birgt jedoch mittelfristig Risiken massiver Kapitalvernichtung.

Zweitens illustriert die Entwicklung die Herausforderungen vertikaler Integration in Branchen mit rapidem technologischem Wandel. Die Kontrolle über Polysilizium, Wafer, Zellen und Module verschafft Kostenvorteile und Resilienz gegenüber Lieferkettenunterbrechungen. Gleichzeitig bindet diese Strategie enormes Kapital und reduziert Flexibilität bei technologischen Paradigmenwechseln. Sollte eine neue Batterietechnologie oder Solarzellentechnologie massive Investitionen in bestehende Kapazitäten obsolet machen, würde der vermeintliche Vorteil zur Belastung.

Drittens verdeutlicht die Fragmentierung des globalen Solarmarktes entlang geopolitischer Bruchlinien einen fundamentalen Konflikt zwischen ökonomischer Effizienz und strategischer Autonomie. Aus rein ökonomischer Perspektive wären freier Handel und internationale Arbeitsteilung optimal, chinesische Hersteller könnten ihre Kostenvorteile ausspielen, während westliche Firmen sich auf Premiumsegmente und Software konzentrieren. Geopolitische und sicherheitspolitische Erwägungen produzieren jedoch Anreize für Protektionismus und Regionalisierung, selbst wenn dies Effizienzgewinne opfert.

Für politische Entscheidungsträger ergeben sich komplexe Abwägungen. Aggressive Zollpolitik schützt kurzfristig heimische Arbeitsplätze und Industriekapazitäten, verzögert jedoch die Dekarbonisierung und belastet Konsumenten. Ein ausgewogenerer Ansatz könnte darin bestehen, strategische Industrien durch Innovationsförderung und Infrastrukturinvestitionen zu stärken, während gleichzeitig internationale Standards für Subventionsdisziplin, Arbeitsrechte und Datenschutz etabliert werden. Multilaterale Kooperation statt bilateraler Handelskriege maximiert globale Wohlfahrt, erfordert jedoch erhebliche politische Kompromisse.

Für Unternehmensführer außerhalb Chinas verdeutlicht die Analyse die Notwendigkeit fundamentaler Geschäftsmodellinnovationen. Traditionelle Hersteller können weder in Produktionskosten noch in Entwicklungsgeschwindigkeit mit vertikal integrierten chinesischen Konkurrenten mithalten. Ihre Überlebenschancen hängen davon ab, ob sie Differenzierung durch überlegene Softwareintegration, Servicequalität, technologische Spitzenleistung oder Markenprestige erreichen, Faktoren, die weniger skalierbar, aber schwieriger zu imitieren sind.

Für Investoren birgt die Solarindustrie paradoxe Aussichten. Das Marktwachstum bleibt robust mit prognostizierten Verdreifachungen der globalen Installationen bis 2030. Gleichzeitig deutet die massive Überkapazität auf anhaltend schwache Profitabilität hin, möglicherweise für weitere drei bis fünf Jahre. Investitionen sollten sich auf die fünf bis zehn größten Hersteller konzentrieren, die über ausreichende Finanzreserven verfügen, um die Konsolidierungsphase zu überstehen. Zudem bieten Unternehmen in nachgelagerten Segmenten wie Wechselrichter, Montagesysteme, Energiespeicher und Netzintegration attraktivere Renditeprofile bei geringerer Überkapazität.

Die langfristige Bedeutung des Themas transzendiert die Solarindustrie und wirft grundsätzliche Fragen über die Architektur globaler Wirtschaftsbeziehungen im 21. Jahrhundert auf. Die Ära ungebremster Globalisierung und internationaler Arbeitsteilung weicht einer fragmentierteren Weltordnung, in der strategische Autonomie und Versorgungssicherheit mindestens gleichrangig mit ökonomischer Effizienz behandelt werden. China hat demonstriert, dass staatlich gelenkte Industriepolitik bei ausreichender Ressourcenmobilisierung technologische Weltmarktführerschaft in Schlüsselindustrien erreichen kann. Doch diese Strategie erzeugt gleichzeitig Überkapazitäten und destruktiven Wettbewerb, der die eigene Industrie gefährdet.

Die westliche Antwort auf diese Herausforderung wird die globale Wirtschaftsordnung der kommenden Jahrzehnte maßgeblich prägen. Ein Rückfall in Protektionismus und wirtschaftliche Blockbildung würde Innovation verlangsamen, Wohlstand reduzieren und die dringend benötigte globale Dekarbonisierung verzögern. Pragmatische Kooperation bei gleichzeitiger Wahrung strategischer Interessen erfordert politischen Mut und multilaterale Kompromisse. Der Ausgang dieser Auseinandersetzung wird darüber entscheiden, ob die Energiewende gelingt oder in den Mühlen geopolitischer Rivalität zerrieben wird.

Passend dazu:

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.