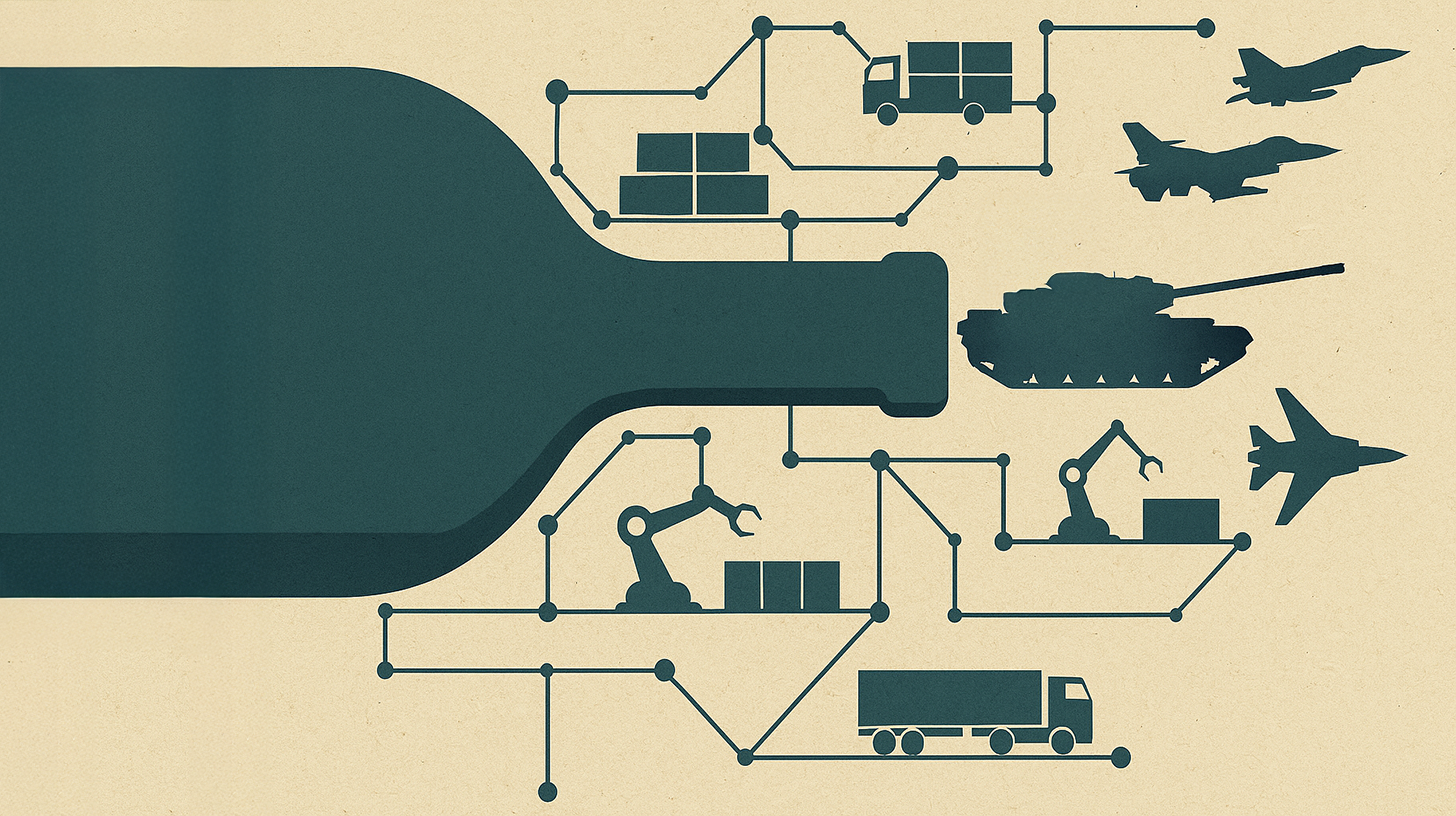

Der unsichtbare Flaschenhals: Warum die Zukunft der Rüstung in den Lieferketten entschieden wird

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 19. Oktober 2025 / Update vom: 19. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Der unsichtbare Flaschenhals: Warum die Zukunft der Rüstung in den Lieferketten entschieden wird – Bild: Xpert.Digital

Die wahre Achillesferse unserer Verteidigung: Es sind nicht die Panzer

Wenn der Engpass nicht an der Spitze sitzt, sondern im Fundament

Die deutsche Rüstungsindustrie steht vor einem historischen Wendepunkt. Während Milliarden in neue Produktionslinien fließen und Auftragsbücher prall gefüllt sind, entscheidet sich der tatsächliche Erfolg der Zeitenwende nicht an den Werkbänken der großen Systemhäuser. Er entscheidet sich vielmehr in den kleinen, spezialisierten Betrieben der unteren Lieferstufen – dort, wo Präzisionsteile, Dichtungen und Halterungen gefertigt werden. Wer heute über Produktionssteigerungen spricht, muss verstehen, dass Tempo nicht durch mehr Maschinen entsteht, sondern durch die Art und Weise, wie Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeiten.

Vom Prototyp zur Produktion: Wie die Branche an ihre Strukturgrenzen stößt

Die Wurzeln der gegenwärtigen Herausforderung reichen weit zurück. Über Jahrzehnte hinweg war die deutsche Rüstungsindustrie auf Kleinserien, Prototypen und hochspezialisierte Einzellösungen ausgerichtet. Nach dem Ende des Kalten Krieges schrumpften die Verteidigungshaushalte kontinuierlich, Fertigungskapazitäten wurden abgebaut und eine industrielle Basis für Massenproduktion galt als verzichtbar. Die Folge war eine Spezialisierung, die auf niedrige Stückzahlen und lange Entwicklungszyklen ausgelegt war.

Mit der Zeitenwende ab 2022 änderte sich die Lage fundamental. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine machte deutlich, dass Europa seine Verteidigungsfähigkeit dringend ausbauen muss. Deutschland kündigte ein 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen an, die NATO forderte eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für 2026 plant Deutschland einen Verteidigungsetat von über 108 Milliarden Euro – ein historischer Wert, der einem Anteil von etwa 2,2 bis 2,3 Prozent des BIP entspricht.

Diese plötzliche Nachfragesteigerung traf auf eine Industrie, die strukturell nicht darauf vorbereitet war. Während große Unternehmen wie Rheinmetall, KNDS oder Hensoldt über ausreichende Ressourcen, stabile Prozesse und das notwendige Wissen verfügen, liegt der eigentliche Flaschenhals tiefer in der Lieferkette. Bei den hochspezialisierten Betrieben der Tier-2- und Tier-3-Ebene – jenen oft familiengeführten Mittelständlern, die Anbauteile, Verbindungselemente oder hochpräzise optische Komponenten fertigen.

Diese Unternehmen besitzen über Jahrzehnte gewachsenes Spezialwissen und individuelle Fertigungsprozesse, die sich nicht kurzfristig replizieren lassen. Der Aufbau einer Second Source, also eines alternativen Lieferanten, ist oft weder technisch noch wirtschaftlich kurzfristig möglich. Die Kombination aus Abhängigkeit, Know-how-Monopol und fehlender Skalierbarkeit macht diese Unternehmen zu kritischen, aber schwer ersetzbaren Gliedern der industriellen Kette. Wenn ein einziges dieser Betriebe seine Kapazität nicht erweitern kann oder an Qualitätsgrenzen stößt, steht die gesamte Fertigung still.

Hinzu kommen strukturelle Engpässe bei Rohstoffen. Panzerstahl muss mit einem Vorlauf von mindestens einem Jahr bestellt werden. Die Lieferzeiten für rostfreien Stahl und Speziallegierungen haben sich in den vergangenen Jahren dramatisch verlängert, die Preise sind auf Rekordhöhen gestiegen. China hat zudem seine Exportregeln für Seltene Erden verschärft, was die deutsche Verteidigungsindustrie vor zusätzliche Herausforderungen stellt.

Die Anatomie moderner Verteidigungslieferketten: Komplexität als Systemrisiko

Moderne Rüstungslieferketten folgen einer hierarchischen Struktur, die sich in mehrere Ebenen gliedert. An der Spitze stehen die OEMs (Original Equipment Manufacturers) – die großen Systemhäuser wie Rheinmetall, KNDS, Thyssenkrupp Marine Systems oder Hensoldt. Diese Unternehmen entwickeln und integrieren komplette Waffensysteme und liefern direkt an die Bundeswehr oder andere Streitkräfte.

Direkt darunter befinden sich die Tier-1-Lieferanten, die komplexe Module und Systeme an die OEMs liefern – etwa Antriebssysteme, Elektronikmodule oder Waffensteuerungen. Diese Unternehmen haben oft eine enge Entwicklungs- und Produktionspartnerschaft mit den Systemhäusern.

Die Tier-2-Lieferanten sind Komponentenlieferanten, die einzelne Baugruppen an die Tier-1-Zulieferer liefern – beispielsweise elektronische Bauteile, Hydraulikkomponenten oder Stahlbauteile. Auf der untersten Ebene, bei den Tier-3-Lieferanten, geht es um Teilelieferanten, die Rohstoffe oder Standardkomponenten wie Schrauben, Dichtungen oder Verbindungselemente bereitstellen.

Diese Struktur ist hochgradig vernetzt und interdependent. Ein Ausfall auf der untersten Ebene kann kaskadierende Effekte auf die gesamte Kette haben. Die Komplexität wird dadurch verschärft, dass viele Tier-2- und Tier-3-Zulieferer nicht ausschließlich für die Rüstungsindustrie arbeiten, sondern auch für die Automobil-, Maschinenbau- oder Luftfahrtbranche tätig sind. Dies führt zu Konkurrenz um begrenzte Kapazitäten, insbesondere in Zeiten, in denen mehrere Branchen gleichzeitig einen Hochlauf verzeichnen.

Die Rüstungsindustrie hat zudem spezifische Anforderungen an Qualität, Dokumentation und Rückverfolgbarkeit, die über zivile Standards hinausgehen. Jedes Bauteil muss lückenlos dokumentiert sein, Lieferketten müssen aus Sicherheitsgründen transparent und aus NATO-Mitgliedsstaaten stammend sein. Dies erhöht die Anforderungen an die Zulieferer erheblich und macht es für kleinere Betriebe schwierig, ohne Unterstützung in die Verteidigungsindustrie einzusteigen.

Zeitenwende unter Druck: Die aktuelle Lage zwischen Boom und Engpass

Die deutsche Rüstungsindustrie erlebt derzeit einen beispiellosen Boom. Der Umsatz von Rheinmetall stieg 2023 um zehn Prozent, der Aktienkurs des Unternehmens hat sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vervielfacht. Hensoldt, der Radarspezialist aus Ulm, plant die Produktionskapazität für Radarsysteme bis 2027 auf etwa 1.000 Einheiten pro Jahr zu verfünffachen und schafft dafür bis zu 200 neue Arbeitsplätze.

Europaweit zeigen Satellitenbilder ein ähnliches Bild: Seit Beginn des Ukraine-Krieges sind über sieben Millionen Quadratmeter neue Industrieflächen für Rüstungsproduktion entstanden. Die Expansion wird durch öffentliche Subventionen gefördert, insbesondere durch das EU-Programm ASAP (Act in Support of Ammunition Production) mit 500 Millionen Euro Fördervolumen. Das neue Europäische Programm für die Verteidigungsindustrie (EDIP) stellt bis 2027 weitere 1,5 Milliarden Euro bereit.

Doch hinter den beeindruckenden Zahlen verbergen sich strukturelle Herausforderungen. Die Produktionskapazitäten können nicht so schnell hochgefahren werden, wie es die Politik fordert. Rheinmetall plant, die Produktion von Artilleriemunition bis 2026 zu verzwanzigfachen – von 70.000 Stück im Jahr 2022 auf 1,1 Millionen Schuss jährlich bis 2027. Doch selbst diese massive Steigerung würde nicht einmal die Hälfte des geschätzten ukrainischen Bedarfs von zwei bis 2,4 Millionen Schuss pro Jahr decken.

Das Problem liegt nicht primär bei den großen Systemhäusern, sondern bei den Zulieferern. Sebastian Schaubeck, Geschäftsführer bei ACS Armoured Car Systems, erklärt: Wenn man auf bestehende Lieferketten zurückgreifen kann und über Schichtarbeitsmodelle geht, kann eine Ausweitung relativ schnell gehen – in weniger als zwölf Monaten. Wenn jedoch neue Hallen gebaut, Genehmigungen eingeholt und Maschinen beschafft werden müssen, dauert eine solche Ausweitung schnell über 24 Monate.

Hinzu kommt der Fachkräftemangel. Rheinmetall sucht mehr als 3.500 neue Mitarbeiter, die Bundeswehr konkurriert mit der Industrie um qualifiziertes Personal. Die gleichzeitige Krise in der Automobilindustrie bietet hier zwar Chancen für die Rüstungsbranche – Hensoldt-Chef Oliver Dörre berichtet von Gesprächen mit Continental und Bosch über die Übernahme von Beschäftigten – doch die Übertragbarkeit von Kompetenzen ist begrenzt und erfordert Qualifizierungsmaßnahmen.

Die Resilienz der Lieferketten ist ein weiteres kritisches Thema. Viele Zulieferer sind auf Komponenten aus China angewiesen, was angesichts geopolitischer Spannungen ein erhebliches Risiko darstellt. Peter Wambsganß von etatronix betont die Bedeutung resilienter Lieferketten: Die jüngsten Krisen haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Wertschöpfungskette möglichst geschlossen innerhalb der NATO-Mitgliedsstaaten liegt. Sein Unternehmen entwickelt und fertigt militärische Produkte vollständig in Deutschland und setzt konsequent auf Komponenten aus NATO-Mitgliedsstaaten.

Aus der Praxis: Erfolgsmodelle und Lernfelder

Ein Blick in die Praxis zeigt, dass erfolgreiche Ansätze bereits existieren, aber noch nicht flächendeckend umgesetzt sind. Die Automobilindustrie bietet hier wertvolle Erfahrungen, insbesondere beim Übergang zur Elektromobilität. Dort wurden systematische Supplier Development Programme aufgelegt, um Tier-2- und Tier-3-Zulieferer auf neue Anforderungen vorzubereiten. Technische Schulungen, Reifegradmodelle, Co-Investitionen und langfristige Entwicklungsvereinbarungen halfen, hochspezialisierte Kleinstunternehmen auf das notwendige Qualitäts- und Prozessniveau zu heben.

Rheinmetall hat ein digitales Beschaffungsportal eingeführt, das die Zusammenarbeit mit Lieferanten systematisiert. Die Plattform ermöglicht Zulieferern den Zugang zu relevanten Dokumenten, schafft Transparenz in Bezug auf Geschäftsprozesse und bietet einen direkten Kommunikationskanal. Vom Onboarding über Sourcing bis zum Vertragsmanagement werden alle Prozesse an einer Stelle gebündelt, was Effizienz und Effektivität erhöht.

KNDS betont in seiner Unternehmensstrategie die Bedeutung eines stabilen Lieferantennetzwerks aus namhaften Komponenten- und Teilsystemherstellern. Die durchgängige Nachfrage garantiert die langfristige Versorgbarkeit und schafft Planungssicherheit für die Zulieferer. Dies ist ein entscheidender Faktor, denn viele Unternehmen zögern, in Kapazitätserweiterungen zu investieren, solange nicht klar ist, ob die Nachfrage nachhaltig bestehen bleibt.

Ein weiteres Beispiel ist das Projekt ZEBEL (Zentrale Bundeswehr Ersatzteil Logistik), eine der erfolgreichsten Öffentlich-Privaten Partnerschaften der Bundeswehr. Die ESG bewirtschaftet gemeinsam mit DB Schenker ein Zentrallager von 17.000 Quadratmetern und stellt damit ein positives Beispiel für eine wirksame Kooperation zwischen öffentlichem Auftraggeber und Industrie zur Steigerung von Effektivität und Effizienz dar.

Doch es gibt auch Herausforderungen. Die Ukraine zeigt, dass auch massive Investitionen nicht automatisch zu voller Auslastung führen. Trotz einer Verzehnfachung des Produktionswerts von 2021 bis 2024 auf über zehn Milliarden Euro sind die Kapazitäten nur zu rund 40 Prozent ausgelastet. Gründe sind unzureichender Schutz der Produktionsstätten, fehlende Finanzierung und Engpässe bei Rohstoffen wie Schießpulver.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Das unsichtbare Rückgrat: Warum Tier‑2 und Tier‑3 über Sicherheit entscheiden

Systemversagen oder Systemwandel? Die kritische Auseinandersetzung

Trotz des Booms und der politischen Willensbekundungen gibt es erhebliche Kritikpunkte am Lieferkettenmanagement der deutschen Rüstungsindustrie. Einer der zentralen Vorwürfe lautet: Lieferantenmanagement wird noch immer vielerorts als reine Einkaufsdisziplin verstanden und nicht als strategische Aufgabe der Unternehmensführung.

Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verteidigung deckte zahlreiche Risiken bei den zentralen Beschaffungsvorgängen auf. Die Kritik richtet sich vor allem gegen mangelnde Transparenz, überbordende Bürokratie und fehlende Planungssicherheit. Klaus-Heiner Röhl vom Institut der deutschen Wirtschaft betont: Die Industrie benötigt langfristige Perspektiven, die mit Bestellungen unterlegt sind. Von Diskussionen über erhöhte Verteidigungsausgaben haben die Hersteller nicht viel.

Ein strukturelles Problem ist die fehlende systematische Entwicklung der Lieferantenstrukturen, insbesondere in den unteren Ebenen der Wertschöpfungskette. Während große Tier-1-Zulieferer in der Regel gut aufgestellt sind, mangelt es bei kleineren Tier-2- und Tier-3-Betrieben oft an den notwendigen Ressourcen für Qualifizierung, Zertifizierung und Kapazitätserweiterung.

Die Automobilindustrie zeigt, dass Tier-3-Zulieferer oft kleiner und weniger diversifiziert sind – sowohl in Bezug auf die Abnehmer als auch auf die Produktionsstätten. Ihre größte Herausforderung sind rasch steigende Energie- und Materialpreise. Hinzu kommt, dass sie an jährliche Preisvereinbarungen mit ihren Kunden gebunden sind und kein Alleinstellungsmerkmal haben. Damit können sie Kostensteigerungen nur begrenzt kurzfristig weitergeben.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die mangelnde Transparenz entlang der Lieferkette. Eine Studie von Forrester Consulting ergab, dass nur 13 Prozent der befragten Unternehmen ihr Lieferantenmanagement als führend einstufen – mit formellen Programmen, die konsequent auf die gesamte Lieferbasis angewendet werden. Ohne robuste Lieferantenmanagement-Programme riskieren Unternehmen unterbrochene Lieferketten, Compliance-Probleme und verpasste Einspar- oder Innovationsmöglichkeiten.

Die Rüstungsindustrie steht auch vor ethischen Fragen. Die plötzliche Verlagerung industrieller Kapazitäten von ziviler zu militärischer Produktion wirft Fragen über die langfristige wirtschaftliche Strategie Deutschlands auf. Kritiker warnen, dass eine zu starke Fokussierung auf Rüstungsproduktion zu einer strukturellen Abhängigkeit von Konfliktnachfrage führen könnte.

Schließlich gibt es Bedenken hinsichtlich der Zeitschiene. Führende Generale geben als Zeitfenster für eine weitere russische Eskalation 2027 bis spätestens 2030 an. Bis dahin müsste die Bundeswehr kriegsfähig sein. Die Frage ist, ob die Rüstungsindustrie und ihre Lieferketten schnell genug hochgefahren werden können, um diese Frist einzuhalten. Die Erfahrungen zeigen, dass der Aufbau von Kapazitäten bei den Zulieferern mindestens 12 bis 24 Monate dauert – und das unter der Annahme, dass Genehmigungen, Finanzierung und Fachkräfte verfügbar sind.

Digitalisierung, KI und autonome Systeme: Die nächste Evolutionsstufe

Die Zukunft der Rüstungslieferketten wird maßgeblich durch technologische Innovationen geprägt. Künstliche Intelligenz, digitale Plattformen und autonome Systeme bieten enorme Potenziale zur Effizienzsteigerung und Risikominimierung. China hat in diesem Bereich mit seiner Strategie der Intelligentisierung einen Vorsprung aufgebaut, der Europa zum Nachdenken zwingt.

Die Integration von KI in alle Facetten militärischer Operationen, einschließlich der Logistik, ist ein zentrales Element chinesischer Modernisierung. KI wird für prädiktive Logistik, autonome Nachschubversorgung und optimierte Ressourcenallokation in dynamischen Umfeldern eingesetzt. Studien deuten auf Effizienzsteigerungen von 20 Prozent oder mehr hin.

Europa und Deutschland müssen hier aufholen. Rheinmetall hat mit seiner Softwarelösung Battlesuite einen ersten Schritt in Richtung vernetzter, digitalisierter Gefechtsführung unternommen. Die Plattform soll durch Verbindung aller relevanten Informationen und Vernetzung aller auf dem Gefechtsfeld relevanter Nutzer die militärische Kommunikation und Datenanalyse verbessern.

Im Bereich der Lieferkettensteuerung bieten digitale Plattformen erhebliche Vorteile. Der Aufbau von Systemen zur Erfassung und Überwachung von Lieferständen, Risiken, Qualitätskennzahlen und Kapazitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette schafft die notwendige Transparenz für effektive Steuerung. Cloud-Technologien, kollaborative Plattformen und gemeinsame Standards für den Datenaustausch fördern eine transparente Echtzeit-Kommunikation.

Blockchain-Technologie könnte für eine dezentralisierte, transparente und manipulationssichere Dokumentation von Transaktionen sorgen. Gerade im Verteidigungsbereich, wo Rückverfolgbarkeit und Compliance zentral sind, bietet dies erhebliche Potenziale.

Die Einführung von KI für prädiktive Instandhaltung ist ein weiterer wichtiger Trend. Durch die Vorhersage des Ausfalls von Komponenten, bevor er eintritt, lassen sich ungeplante Ausfallzeiten reduzieren, Kosten sparen und die operative Sicherheit erhöhen.

Autonome Nachschubsysteme – UAVs für kritische Luftunterstützung und Roboter für Lagerhaltung und Transport in gefährlichen Umgebungen – sind bereits in der Entwicklung. Rheinmetall hat in diesem Bereich mit der HERO-Serie von Loitering Munition und der Aufklärungsdrohne LUNA NG bereits Systeme im Portfolio.

Die Herausforderung liegt in der Umsetzung. Europa benötigt eine engagierte, gut ausgestattete Strategie für intelligente Logistik, nicht nur isolierte Projekte. Dies setzt voraus, dass zunächst standardisierte, zugängliche und sichere Daten verfügbar sind – eine grundlegende Voraussetzung für den effektiven Einsatz von KI auf Koalitionsebene.

Die Europäische Verteidigungsagentur und die NATO arbeiten an gemeinsamen Standards und Interoperabilität. Das Europäische Programm für die Verteidigungsindustrie (EDIP) sieht explizit Finanzierung für digitale Transformation und technologische Innovation vor.

Doch es gibt auch Risiken. Die übermäßige Abhängigkeit von wenigen globalen Anbietern im Bereich von Software und KI-Technologien ist ein Alarmzeichen. Technologische Souveränität – die Fähigkeit, Schlüsseltechnologien in Europa zu entwickeln und zu fertigen – wird zunehmend zum strategischen Imperativ.

Die digitale Transformation ist kein Selbstzweck, sondern eine Notwendigkeit, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Wer heute in digitale Lieferkettentechnologien investiert, schafft die Grundlage für morgen – sowohl in der Verteidigung als auch in der zivilen Wirtschaft.

Das Fundament der Wehrhaftigkeit: Warum Lieferketten über Sicherheit entscheiden

Die Analyse zeigt deutlich: Die deutsche und europäische Rüstungsindustrie steht an einem Wendepunkt. Die Zeitenwende ist nicht nur eine politische Floskel, sondern eine industrielle Realität. Die Herausforderung liegt weniger in der technologischen Kompetenz oder den finanziellen Mitteln als vielmehr in der systematischen Entwicklung und Steuerung der Lieferantenstrukturen.

Der Engpass sitzt nicht bei den großen Systemhäusern, sondern bei den hochspezialisierten Betrieben in den unteren Lieferstufen. Diese Tier-2- und Tier-3-Zulieferer sind das Rückgrat der Industrie – unersetzlich, aber oft unsichtbar. Ihre Fähigkeit zu skalieren entscheidet darüber, ob aus politischen Ankündigungen tatsächlich Lieferungen werden.

Die Lösung liegt in einem fundamentalen Paradigmenwechsel. Lieferantenmanagement darf nicht länger als reine Einkaufsdisziplin verstanden werden, sondern muss als strategische Aufgabe der Unternehmens- und Staatsführung verankert werden. Dies umfasst fünf zentrale Handlungsfelder:

Erstens, der Kapazitätsaufbau und das Redundanzmanagement. Der Ausbau zusätzlicher Produktionskapazitäten muss gemeinsam mit Schlüsselzulieferern über alle Stufen hinweg erfolgen. Gleichzeitig müssen Redundanzen geschaffen werden, um Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten zu verringern.

Zweitens, Qualifizierung und Entwicklungsprogramme. Die unteren Lieferstufen benötigen gezielte Unterstützung durch technische Schulungen, Reifegradmodelle, Co-Investitionen und langfristige Entwicklungsvereinbarungen. Die Automobilindustrie hat mit ähnlichen Programmen beim Übergang zur Elektromobilität entscheidende Erfolge erzielt.

Drittens, Transparenz und Echtzeitsteuerung. Der Aufbau digitaler Plattformen zur Erfassung und Überwachung von Lieferständen, Risiken, Qualitätskennzahlen und Kapazitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist unverzichtbar. Nur wer seine Lieferantenlandschaft datenbasiert kennt, kann sie effektiv steuern.

Viertens, kooperative Wertschöpfung und Anreizsysteme. Die Entwicklung langfristiger Partnerschaften durch gemeinsame Entwicklungsinitiativen, Technologie-Partnerschaften und leistungsorientierte Anreizsysteme ersetzt kurzfristiges Einkaufsdenken.

Fünftens, institutionalisierte Governance. Die Verankerung des Lieferanten-Managements nicht nur in der Einkaufsstrategie, sondern auch in der strategischen Unternehmensführung – mit klaren Rollen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, regelmäßigen Audits und Berichtspflichten über alle Hierarchien hinweg.

Die größten Potenziale liegen nicht in neuen Technologien, sondern in neuen Verbindungen. Wer Kooperation als strategische Fähigkeit versteht, wird Tempo, Qualität und Zuverlässigkeit dauerhaft sichern. Die Wettbewerbsfähigkeit entscheidet sich nicht an der Spitze der Lieferkette, sondern an ihrem Fundament.

Lieferfähigkeit ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis von Transparenz, systematischer Entwicklung und gemeinsamem Gestaltungswillen. Die europäische Rüstungsindustrie kann weiter im Modus der Einzeloptimierung verharren – oder sie nutzt die Zeitenwende, um ihre industrielle Basis gemeinsam neu zu gestalten. Die Entscheidung darüber fällt heute. Die Konsequenzen werden die Sicherheit Europas für Jahrzehnte prägen.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.

Ihre Dual-Use Logistikexperten

Die Weltwirtschaft durchlebt derzeit einen fundamentalen Wandel, einen Epochenbruch, der die Grundpfeiler der globalen Logistik erschüttert. Die Ära der Hyper-Globalisierung, die durch das unerschütterliche Streben nach maximaler Effizienz und das “Just-in-Time”-Prinzip geprägt war, weicht einer neuen Realität. Diese ist von tiefgreifenden strukturellen Brüchen, geopolitischen Machtverschiebungen und einer fortschreitenden wirtschaftspolitischen Fragmentierung gekennzeichnet. Die einst als selbstverständlich angenommene Planbarkeit internationaler Märkte und Lieferketten löst sich auf und wird durch eine Phase wachsender Unsicherheit ersetzt.

Passend dazu: