Unternehmensinsolvenzen in Deutschland: Wacht endlich mal auf und gibt nicht immer nur der Politik die Schuld!

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 12. September 2025 / Update vom: 12. September 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Unternehmensinsolvenzen in Deutschland: Wacht endlich mal auf und gibt nicht immer nur der Politik die Schuld! – Bild: Xpert.Digital

Digitales Desaster: Wie veraltete Strategien und lahmes Internet deutsche Unternehmen ruinieren

Hausgemachte Krise: Diese fatalen Fehler treiben deutsche Firmen jetzt wirklich in die Insolvenz

Pleite statt Profit: Machen deutsche Chefs entscheidende Fehler, die vermeidbar wären? Die unbequeme Wahrheit zur Pleitewelle: Nicht Zinsen, sondern diese Management-Fehler sind oft mit ein wesentlicher Grund

Von Kaltakquise bis KI-Chaos: Wie deutsche Firmen mit Methoden von gestern ihre Zukunft verspielen

Die Insolvenzzahlen in Deutschland schießen in die Höhe und malen ein düsteres Bild für die Wirtschaft. Mit über 21.000 Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2024 und einem prognostizierten weiteren Anstieg wird der Ruf nach politischen Rettungsschirmen und Schuldzuweisungen lauter. Die üblichen Verdächtigen sind schnell gefunden: hohe Energiepreise, die Zinswende und eine lähmende Bürokratie. Doch diese einseitige Sichtweise greift zu kurz und verdeckt eine weitaus unbequemere Wahrheit: Ein Großteil der Pleiten ist hausgemacht.

Während externe Faktoren den Druck zweifellos erhöhen, sind es oft jahrelange interne Versäumnisse, die das Fundament eines Unternehmens erodieren lassen, bis es unter der Last zusammenbricht. Strategische Kurzsichtigkeit, die hartnäckige Weigerung, sich an eine digitalisierte Welt anzupassen, und eine tief verwurzelte Angst vor Veränderung sind die eigentlichen Brandbeschleuniger der aktuellen Krise. Viele Betriebe haben den Anschluss verloren, lange bevor die Zinsen stiegen oder die Energie teurer wurde.

Dieser Artikel legt den Finger in die Wunde und beleuchtet die strukturellen Defizite, die viele deutsche Betriebe von innen heraus lähmen. Von fundamentalen Managementfehlern wie fehlendem Controlling über veraltete Vertriebsstrategien aus dem letzten Jahrtausend bis hin zur planlosen Implementierung von Künstlicher Intelligenz – die Liste der unternehmerischen Versäumnisse ist lang. Es ist ein Weckruf, der zeigt, dass die Verantwortung für den Erfolg nicht allein bei der Politik abgeladen werden kann, sondern zuallererst im eigenen Haus beginnt.

Passend dazu:

- Die häufigsten und schlimmsten Fehler in der Digitalisierung und warum es kein einmaliger Prozess ist

Unternehmensinsolvenzen in Deutschland: Zwischen verfehlter Politik und unternehmerischen Versäumnissen

Die Debatte um die steigenden Insolvenzzahlen in Deutschland wird oft verkürzt als Folge politischer Fehlentscheidungen dargestellt. Während makroökonomische Faktoren zweifelsohne ihren Anteil haben, verdient eine andere Perspektive größere Aufmerksamkeit: Viele Unternehmen haben sich nicht rechtzeitig an die sich wandelnden Marktbedingungen angepasst und sind dadurch der Konkurrenz unterlegen geworden.

Die Zahlen sind alarmierend: Im Jahr 2024 meldeten über 21.000 Unternehmen Insolvenz an, was einem Anstieg von mehr als 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für 2025 werden weitere Steigerungen auf bis zu 25.800 Fälle prognostiziert. Doch während Politik und Wirtschaftsverbände diese Entwicklung primär auf externe Faktoren wie die Zinswende, Energiepreise oder bürokratische Hürden zurückführen, offenbart eine tiefergehende Analyse strukturelle Defizite in der unternehmerischen Führung und strategischen Ausrichtung vieler deutscher Betriebe.

Managementfehler als Hauptursache für Unternehmensinsolvenzen

Eine umfassende Studie des Zentrums für Insolvenz und Sanierung der Universität Mannheim identifiziert Managementfehler als die häufigste Ursache für Unternehmensinsolvenzen. Die drei kritischsten Bereiche sind fehlendes Controlling, Finanzierungslücken und unzureichendes Forderungsmanagement. Diese Faktoren sind nicht das Resultat äußerer Umstände, sondern direkter unternehmerischer Entscheidungen und Versäumnisse.

Fehlendes Controlling steht dabei an erster Stelle der selbstverschuldeten Insolvenzgründe. Viele Unternehmer vernachlässigen die systematische Planung, Koordination und Steuerung ihrer Geschäftsabläufe, insbesondere wenn sie durch das operative Tagesgeschäft überlastet sind. Diese strategische Kurzsichtigkeit führt dazu, dass Probleme erst erkannt werden, wenn es bereits zu spät ist. Eine regelmäßige Zielformulierung mit klar definierten Zeiträumen könnte viele Insolvenzen verhindern.

Das Forderungsmanagement stellt einen weiteren kritischen Bereich dar. Unternehmen, die ihre Zahlungseingänge nicht professionell überwachen, gefährden ihre Liquidität und damit ihre Existenz. Besonders problematisch ist die oft halbherzige Zahlungsmoral von Geschäftskunden, die zu erheblichen Liquiditätsengpässen führen kann. Ein ausgelagertes, professionelles Forderungsmanagement könnte diese Risiken erheblich reduzieren.

Passend dazu:

- Zu viele Ziele und Vorgaben im Produkt Management: Fehlerquellen und innovative Ansätze zur Optimierung – mit KI und SMarket

Digitalisierungsdefizite als Wettbewerbshindernis

Ein besonders gravierender Bereich unternehmerischer Versäumnisse liegt in der mangelnden digitalen Transformation. Deutschland zeigt erhebliche Rückstände bei der Digitalisierung, die sich direkt auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auswirken. Im Digital Economy and Society Index belegt Deutschland nur Rang 13 von 27 EU-Staaten. Diese Position ist umso besorgniserregender, als dass Länder wie Litauen, Slowenien oder Estland trotz schwächerer Volkswirtschaften bessere Digitalisierungswerte erreichen.

Die Ursachen für diese Rückständigkeit sind vielschichtig. Eine Studie des European Center for Digital Competitiveness zeigt, dass 95 Prozent der Führungskräfte Deutschland bei der Digitalisierung im Rückstand sehen. Die Hauptgründe sind strategische Defizite, zersplitterte Zuständigkeiten und unzureichende Investitionen. Besonders kleine und mittlere Unternehmen kämpfen mit Budgetbeschränkungen, fehlendem Fachwissen und einem gravierenden IT-Fachkräftemangel.

Die praktischen Auswirkungen dieser Digitalisierungsdefizite sind messbar: Zwölf Prozent der Beschäftigten haben keinen Zugang zu stabilem Internet, 17 Prozent sind nicht optimal für das Homeoffice ausgestattet. Diese technischen Mängel behindern nicht nur die interne Effizienz, sondern verschlechtern auch die Wettbewerbsposition gegenüber digital fortschrittlicheren Konkurrenten.

Veraltete Vertriebs- und Marketingstrategien

Ein weiterer kritischer Bereich liegt in der Verhaftung vieler B2B-Unternehmen in überholten Vertriebs- und Marketingansätzen. Trotz der fortschreitenden Digitalisierung setzen zahlreiche Unternehmen noch immer primär auf klassische Kaltakquise und Messeauftritte. Diese Methoden verlieren jedoch zunehmend an Effektivität, da sich das Kaufverhalten der Geschäftskunden grundlegend gewandelt hat.

Die Generation der Millennials, die heute wichtige Einkaufsentscheidungen trifft, erwartet ein “Amazon-Erlebnis” auch im B2B-Bereich. Sie bevorzugen es, ohne menschliche Interaktion zu recherchieren und Geschäfte abzuwickeln. Laut einer Harvard-Business-Studie versuchen 81 Prozent der Kunden, Probleme selbst zu lösen, bevor sie zum Telefon greifen. Unternehmen, die diese veränderten Erwartungen ignorieren, verlieren systematisch Marktanteile.

Das Problem wird durch die Art der Unternehmenswebsites verschärft. Viele B2B-Unternehmen verstehen ihre Website noch immer als digitale Visitenkarte oder als Ersatz für Hochglanzprospekte. Diese statische Herangehensweise verschenkt das Potenzial der Website als Interaktionsplattform und Lead-Generierungsmotor. Statt regelmäßiger, wertvoller Inhalte finden sich auf vielen B2B-Websites lediglich sporadische Updates, die keinen echten Mehrwert bieten und dazu noch sehr unpersönlich bis anonym sind.

Dysfunktionale Content-Strategien und Freigabeprozesse

Die Qualität der Unternehmenskommunikation leidet unter überbürokratisierten Freigabeprozessen, die jede Spontaneität und Authentizität ersticken. Viele Unternehmen haben Genehmigungsverfahren etabliert, die jeden Satz und jedes Wort minutiös prüfen, bevor Inhalte veröffentlicht werden. Das Ergebnis sind sterilisierte Texte ohne erkennbare Motivation oder Vision, die in der austauschbaren Hochglanz-Marketing-Sprache verfasst sind.

Diese bürokratischen Hürden führen zu erheblichen Verzögerungen in der Content-Produktion. Studien zeigen, dass Marketing-Teams durchschnittlich 33 Prozent ihrer produktiven Zeit mit Abstimmungs- und Freigabeprozessen verbringen. Bei 78 Prozent der B2B-Marketer kommt es mindestens wöchentlich zu Content-Verzögerungen durch unklare Freigabeprozesse.

Die sozialen Medien werden von vielen B2B-Unternehmen als reine “Wir sind auch dabei”-Aktion missverstanden, anstatt als Kanal für echten inhaltlichen Mehrwert genutzt zu werden. Fehlende Strategien, unregelmäßige Aktivitäten und die Angst vor negativem Feedback charakterisieren den Auftritt vieler Unternehmen in den sozialen Netzwerken. Statt authentische Kommunikation zu fördern, werden auch hier oft dieselben überreglementierten Inhalte publiziert, die bereits auf anderen Kanälen gescheitert sind.

Künstliche Intelligenz zwischen Hype und Ratlosigkeit

Die Implementierung von Künstlicher Intelligenz offenbart besonders deutlich die strategischen Schwächen deutscher Unternehmen. Obwohl 38 Prozent der B2B-Unternehmen KI bereits nutzen und 74 Prozent ihre Investitionen in diesem Bereich erhöhen, herrscht oft Planlosigkeit bei der praktischen Umsetzung.

Die größten Hemmnisse für den KI-Einsatz sind fehlende personelle Ressourcen (62 Prozent), mangelnde Daten (62 Prozent) und unzureichende finanzielle Mittel (50 Prozent). Diese Hindernisse sind jedoch größtenteils hausgemacht und resultieren aus mangelnder strategischer Planung und fehlenden Investitionen in die digitale Infrastruktur.

Besonders problematisch ist, dass nur 14 Prozent der Unternehmen das Thema KI auf Geschäftsführungsebene vorantreiben. Diese fehlende Führungsunterstützung führt zu fragmentierten Einzelmaßnahmen ohne strategische Ausrichtung. Viele Unternehmen implementieren KI-Lösungen ohne klare Ziele oder messbare Erfolgskriterien, was zu kostspieligen Fehlschlägen führt.

Strukturelle Defizite in der Digitalisierungsstrategie

Die Probleme bei der digitalen Transformation gehen über technische Aspekte hinaus und wurzeln in grundsätzlichen strategischen Defiziten. Nur etwa ein Fünftel der mittelständischen Unternehmen verfügt über eine übergreifende Digitalisierungsstrategie. Diese strategische Orientierungslosigkeit führt zu ineffizienten Einzelmaßnahmen ohne erkennbare Synergien.

Besonders gravierend ist die mangelnde Bereitschaft bei Entscheidungsträgern und Mitarbeitern. Während Führungskräfte zwar den strategischen Nutzen der Digitalisierung erkennen, scheuen sie oft die notwendigen Investitionen und Veränderungen. Gleichzeitig fehlt es vielen Beschäftigten an Motivation oder Verständnis für neue Technologien, was zu einer schleichenden Erosion der Wettbewerbsfähigkeit führt.

Die organisatorischen Strukturen verstärken diese Probleme zusätzlich. Traditionelle Hierarchien und veraltete Prozesse behindern die digitale Transformation. Anstatt abteilungsübergreifende Lösungen zu entwickeln, erfolgen Investitionen oft ad-hoc und ohne strategische Richtung. Der Fokus liegt auf kurzfristigen Zielen statt auf einer langfristigen digitalen Neuausrichtung.

Branchenspezifische Herausforderungen und Lösungsansätze

Die Digitalisierungsprobleme manifestieren sich in verschiedenen Branchen unterschiedlich stark. Besonders betroffen sind traditionelle Industrie- und Handwerksbetriebe, die ihre bewährten Geschäftsmodelle nur zögerlich hinterfragen. Diese Unternehmen kämpfen oft mit der Integration neuer Technologien in bestehende Prozesse und Organisationsstrukturen.

Ein systematischer Ansatz zur Digitalisierung sollte mit einer gründlichen Analyse der Ist-Situation beginnen. Unternehmen müssen ihre aktuellen Prozesse bewerten, Schwachstellen identifizieren und Prioritäten für die digitale Transformation setzen. Die Auswahl geeigneter Technologien sollte sich an den spezifischen Anforderungen und verfügbaren Ressourcen orientieren, nicht an aktuellen Trends oder Marketingversprechen.

Erfolgreiche Digitalisierung erfordert auch eine schrittweise Umsetzung mit kontinuierlicher Erfolgsmessung. Unternehmen sollten mit kleineren Projekten beginnen, die Ergebnisse bewerten und dann die Maßnahmen entsprechend anpassen. Diese iterative Herangehensweise minimiert Risiken und ermöglicht organisatorisches Lernen.

🔄📈 B2B-Handelsplattformen Support – Strategische Planung und Unterstützung für den Export und die globale Wirtschaft mit Xpert.Digital 💡

B2B-Handelsplattformen - Strategische Planung und Unterstützung mit Xpert.Digital - Bild: Xpert.Digital

Business-to-Business (B2B)-Handelsplattformen sind zu einem kritischen Bestandteil der weltweiten Handelsdynamik und somit zu einer treibenden Kraft für Exporte und die globale Wirtschaftsentwicklung geworden. Diese Plattformen bieten Unternehmen aller Größenordnungen, insbesondere KMUs – kleinen und mittelständischen Unternehmen –, die oft als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft betrachtet werden, signifikante Vorteile. In einer Welt, in der digitale Technologien immer mehr in den Vordergrund treten, ist die Fähigkeit, sich anzupassen und zu integrieren, entscheidend für den Erfolg im globalen Wettbewerb.

Mehr dazu hier:

B2B im Wandel | Digitales Versäumnis: Warum deutsche Firmen Marktanteile verlieren - 85 % aller Entscheider starten ihre Recherche online

Internationale Wettbewerbsfähigkeit und Marktrealitäten

Die Konsequenzen dieser unternehmerischen Versäumnisse werden im internationalen Vergleich besonders deutlich. Während deutsche Unternehmen oft noch in traditionellen Denkmustern verhaftet sind, haben Konkurrenten aus anderen Ländern bereits die digitale Transformation vollzogen und profitieren von höheren Effizienzgewinnen und besserer Kundenerreichung.

Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklungen beschleunigt und die Schwächen vieler traditionell geführter Unternehmen schonungslos offengelegt. Betriebe, die bereits vor der Krise in digitale Infrastrukturen und moderne Vertriebskanäle investiert hatten, konnten sich deutlich besser an die veränderten Bedingungen anpassen. Unternehmen ohne entsprechende Vorbereitung gerieten hingegen unter enormen Druck und kämpfen bis heute mit den Folgen.

Die Globalisierung und der erleichterte Zugang zu internationalen Märkten erhöhen zusätzlich den Konkurrenzdruck. Deutsche Unternehmen konkurrieren nicht mehr nur mit lokalen Anbietern, sondern mit global agierenden Firmen, die oft kosteneffizienter und kundenorientierter arbeiten. Ohne entsprechende Anpassungen verlieren sie systematisch Marktanteile.

Passend dazu:

- B2B-Beschaffung: Weg von der schlüsselwortbasierten hin zu einer intelligenten, absichtsgesteuerten und konversationellen Analyse

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

Ein oft übersehener Aspekt der Unternehmenskrisen liegt im mangelhaften Personalmanagement und der fehlenden Organisationsentwicklung. Viele Betriebe versäumen es, ihre Mitarbeiter angemessen auf die digitale Transformation vorzubereiten und entsprechende Qualifikationen aufzubauen. Diese Vernachlässigung der Humanressourcen rächt sich besonders in Zeiten beschleunigten Wandels.

Der Fachkräftemangel verstärkt diese Probleme zusätzlich. Unternehmen, die keine attraktiven Arbeitsplätze und Entwicklungsmöglichkeiten bieten können, verlieren qualifizierte Mitarbeiter an die Konkurrenz. Besonders dramatisch ist die Situation bei IT-Fachkräften, wo 2024 bereits sechsstellige Fehlzahlen erwartet werden.

Die Unternehmenskultur spielt dabei eine entscheidende Rolle. Betriebe mit hierarchischen Strukturen und geringer Innovationsbereitschaft haben größere Schwierigkeiten, talentierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Die mangelnde Bereitschaft zu Veränderungen und Experimenten schreckt insbesondere jüngere Arbeitskräfte ab, die dynamische und zukunftsorientierte Arbeitsumgebungen bevorzugen.

Finanzmanagement und Investitionsentscheidungen

Fehlerhafte Finanzierungsentscheidungen und mangelnde Liquiditätsplanung tragen ebenfalls erheblich zu den steigenden Insolvenzzahlen bei. Viele Unternehmen haben in der Niedrigzinsphase ihre Verschuldung ausgeweitet, ohne angemessene Rücklagen für veränderte Marktbedingungen zu bilden. Die Zinswende seit 2022 trifft diese Betriebe besonders hart, da Anschlusskredite plötzlich deutlich teurer geworden sind.

Die Investitionspolitik vieler Unternehmen zeigt ebenfalls strategische Mängel. Anstatt in zukunftsfähige Technologien und Geschäftsmodelle zu investieren, halten viele Betriebe an überholten Strukturen fest. Diese konservative Haltung mag kurzfristig Kosten sparen, führt aber mittelfristig zu Wettbewerbsnachteilen und Marktverlusten.

Besonders problematisch ist die oft unzureichende Erfolgsmessung von Investitionen. Viele Unternehmen können nicht präzise bewerten, welche Maßnahmen tatsächlich zum Geschäftserfolg beitragen und welche Ressourcenverschwendung darstellen. Diese fehlende Transparenz führt zu suboptimalen Allokationsentscheidungen und ineffizienter Ressourcennutzung.

Kundenorientierung und Marktanpassung

Ein grundlegendes Problem vieler insolventer Unternehmen liegt in der mangelnden Kundenorientierung und der fehlenden Anpassung an veränderte Marktanforderungen. Während sich Kundenbedürfnisse und Kaufgewohnheiten rapide wandeln, halten viele Betriebe an traditionellen Geschäftsmodellen fest, ohne deren Aktualität kritisch zu hinterfragen.

Die B2B-Landschaft hat sich grundlegend verändert. Geschäftskunden erwarten heute dieselbe Benutzererfahrung wie im B2C-Bereich: einfache Navigation, umfassende Produktinformationen, schnelle Verfügbarkeit und personalisierte Ansprache. Unternehmen, die diese Erwartungen nicht erfüllen können, verlieren systematisch Aufträge an besser aufgestellte Konkurrenten.

Besonders deutlich wird dieser Wandel bei der Informationsbeschaffung. 85 Prozent aller B2B-Entscheidungsprozesse beginnen heute online, lange bevor der erste Kontakt mit dem Vertrieb stattfindet. Unternehmen mit unzureichenden Online-Präsenzen werden in dieser entscheidenden Phase überhaupt nicht wahrgenommen und haben somit keine Chance, in die engere Auswahl zu gelangen.

Passend dazu:

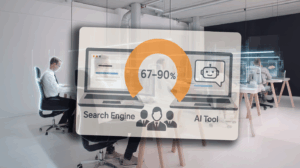

- Zwischen 67% und 90% | B2B bevorzugt die Websuche mit KI-Tools anstatt der klassischen Suchmaschinen

Innovationsmanagement und Zukunftsfähigkeit

Die mangelnde Innovationskraft deutscher Unternehmen trägt erheblich zu ihrer verschlechterten Wettbewerbsposition bei. Während andere Länder systematisch in Forschung, Entwicklung und neue Technologien investieren, zeigen viele deutsche Betriebe eine konservative Haltung gegenüber Neuerungen. Diese Innovationsträgheit führt zu einer schleichenden Erosion der Wettbewerbsfähigkeit.

Besonders problematisch ist die oft fehlende systematische Marktbeobachtung und Trendanalyse. Unternehmen, die Marktentwicklungen nicht rechtzeitig erkennen oder falsch bewerten, verpassen wichtige Wendepunkte und geraten ins Hintertreffen. Die Digitalisierung hat die Geschwindigkeit des Wandels erheblich beschleunigt, wodurch solche Versäumnisse schneller existenzbedrohend werden.

Das Innovationsmanagement beschränkt sich in vielen Unternehmen auf sporadische Einzelmaßnahmen ohne strategische Verankerung. Anstatt systematische Prozesse für die Ideengenerierung, Bewertung und Umsetzung zu etablieren, verlassen sich viele Betriebe auf Zufälle oder einzelne engagierte Mitarbeiter. Diese unstrukturierte Herangehensweise führt zu verpassten Chancen und suboptimalen Ergebnissen.

Qualitätsmanagement und Prozessoptimierung

Defizite im Qualitäts- und Prozessmanagement verstärken die Probleme vieler Unternehmen zusätzlich. Ineffiziente Abläufe, hohe Fehlerquoten und mangelnde Standardisierung führen zu überhöhten Kosten und unzufriedenen Kunden. Diese operativen Schwächen summieren sich zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen.

Viele Betriebe versäumen es, ihre Prozesse regelmäßig zu analysieren und zu optimieren. Die Digitalisierung bietet hier erhebliche Verbesserungspotenziale durch Automatisierung, Datenanalyse und kontinuierliches Monitoring. Unternehmen, die diese Möglichkeiten nicht nutzen, arbeiten mit unnötig hohen Kosten und geringerer Produktivität.

Die Qualitätskontrolle beschränkt sich oft auf die Endkontrolle, anstatt systematische Präventionsmaßnahmen zu implementieren. Diese reaktive Herangehensweise führt zu höheren Kosten und längeren Durchlaufzeiten. Moderne Qualitätsmanagementsysteme ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung und Verbesserung aller Prozessschritte.

Lieferkettenmanagement und Partnerschaften

Schwächen im Lieferkettenmanagement und bei der Partnerwahl tragen ebenfalls zu Unternehmenskrisen bei. Viele Betriebe haben ihre Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten oder Märkten nicht ausreichend diversifiziert und sind dadurch anfällig für Störungen. Die Corona-Pandemie und geopolitische Spannungen haben diese Vulnerabilitäten schmerzhaft offengelegt.

Die Digitalisierung der Lieferketten hinkt in vielen deutschen Unternehmen erheblich hinterher. Moderne Supply-Chain-Management-Systeme ermöglichen eine bessere Transparenz, Planbarkeit und Risikominimierung. Unternehmen ohne entsprechende Systeme arbeiten mit unvollständigen Informationen und können auf Störungen nur reaktiv reagieren.

Die Auswahl und Bewertung von Geschäftspartnern erfolgt oft noch immer nach traditionellen Kriterien, ohne moderne Analysemethoden zu nutzen. Digitale Tools ermöglichen heute eine deutlich präzisere Risikobewertung und kontinuierliche Überwachung von Partnerbeziehungen. Diese Möglichkeiten bleiben jedoch ungenutzt, wenn Unternehmen nicht entsprechend investieren.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung

Zunehmend wichtig wird auch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten und gesellschaftlicher Verantwortung. Unternehmen, die diese Trends ignorieren, riskieren nicht nur Reputationsverluste, sondern auch den Verlust von Kunden und Fachkräften. Jüngere Generationen legen großen Wert auf ethisches und nachhaltiges Wirtschaften.

Die regulatorischen Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit werden kontinuierlich verschärft. Unternehmen, die sich nicht rechtzeitig auf diese Entwicklungen einstellen, riskieren Compliance-Probleme und zusätzliche Kosten. Eine proaktive Herangehensweise kann hingegen Wettbewerbsvorteile schaffen und neue Geschäftschancen eröffnen.

Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten erfordert oft grundlegende Änderungen in Geschäftsmodellen und Prozessen. Unternehmen, die diese Transformation zu spät angehen, haben höhere Umstellungskosten und geringere Erfolgsaussichten. Frühzeitige Investitionen in nachhaltige Technologien und Praktiken zahlen sich langfristig aus.

Rechtliche Compliance und Risikomanagement

Mangelnde Beachtung rechtlicher Anforderungen und unzureichendes Risikomanagement führen ebenfalls zu Unternehmenskrisen. Die regulatorische Landschaft wird zunehmend komplexer, insbesondere in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit und Nachhaltigkeit. Unternehmen ohne angemessene Compliance-Strukturen riskieren erhebliche Bußgelder und Reputationsschäden.

Das Risikomanagement beschränkt sich in vielen Betrieben auf traditionelle Bereiche wie Kredit- und Versicherungsrisiken. Neue Risikokategorien wie Cyberattacken, Lieferkettenunterbrechungen oder regulatorische Änderungen werden oft unzureichend berücksichtigt. Diese Lücken können existenzbedrohend werden, wenn entsprechende Ereignisse eintreten.

Die Dokumentation und Überwachung von Compliance-Maßnahmen erfolgt häufig noch manuell und unsystematisch. Moderne Software-Lösungen ermöglichen eine automatisierte Überwachung und Berichterstattung, die Risiken reduziert und Effizienz steigert. Unternehmen ohne entsprechende Systeme arbeiten mit höheren Risiken und Kosten.

Insolvenzwelle in Deutschland: Digitale Transformation, strategische Reformen und unternehmerische Eigenverantwortung als Gegenmittel

Die Analyse der steigenden Insolvenzzahlen in Deutschland zeigt ein komplexes Bild aus externen Faktoren und unternehmerischen Versäumnissen. Während politische Entscheidungen und makroökonomische Entwicklungen zweifellos ihren Anteil an der Krise haben, dürfen die strukturellen Defizite in der Unternehmensführung nicht übersehen werden.

Viele der identifizierten Probleme sind hausgemacht und resultieren aus strategischen Versäumnissen, mangelnder Innovationsbereitschaft und der Weigerung, bewährte Geschäftsmodelle kritisch zu hinterfragen. Die Digitalisierung bietet erhebliche Chancen für Effizienzsteigerungen und neue Geschäftsmöglichkeiten, aber nur Unternehmen, die bereit sind zu investieren und sich zu verändern, können diese nutzen.

Der internationale Wettbewerb wird sich weiter verschärfen, und die Geschwindigkeit des technologischen Wandels wird zunehmen. Unternehmen, die nicht bereit sind, ihre Strukturen, Prozesse und Denkweisen anzupassen, werden zunehmend Marktanteile verlieren und letztendlich ihre Existenzberechtigung einbüßen.

Die Verantwortung liegt nicht allein bei der Politik, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Unternehmer müssen die Initiative ergreifen, ihre Betriebe zukunftsfähig aufzustellen und die Herausforderungen der digitalen Transformation aktiv angehen. Nur durch eine Kombination aus politischen Reformen und unternehmerischer Eigenverantwortung kann die deutsche Wirtschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen und nachhaltiges Wachstum sichern.

Die Zeit für strukturelle Reformen und strategische Neuausrichtung läuft ab. Unternehmen, die jetzt nicht handeln, riskieren, zu den Insolvenzstatistiken der kommenden Jahre beizutragen. Die Digitalisierung und der damit verbundene Kulturwandel sind keine optionalen Zusatzaufgaben, sondern existenzielle Notwendigkeiten für das Überleben im modernen Marktumfeld.

Passend dazu:

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.