Teleroboter | Das hybride Geschäftsmodell von teleoperierten Robotern als Übergangsphase zur vollständigen Automatisierung

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 22. Oktober 2025 / Update vom: 22. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Das hybride Geschäftsmodell von teleoperierten Robotern als Übergangsphase zur vollständigen Automatisierung – Bild: Xpert.Digital

Die unsichtbare Revolution mit der Telerobotik: Wenn Menschen zu Avataren werden und Roboter zur Brücke zwischen Welten

Die Geburt einer dystopischen Billion-Dollar-Industrie oder der Beginn einer neuen Arbeitswelt?

Die jüngsten Meldungen über Teslas massive Bestellung von Komponenten für angeblich 180.000 Optimus-Roboter haben eine faszinierende wirtschaftliche Frage aufgeworfen, die bislang weitgehend unbeachtet blieb. Während die meisten Beobachter sich auf die technologischen Herausforderungen der vollautonomen künstlichen Intelligenz konzentrieren, deutet eine nüchterne ökonomische Analyse auf eine Zwischenlösung hin, die sowohl brillant als auch zutiefst beunruhigend erscheint. Tesla hat Berichten zufolge bei dem chinesischen Zulieferer Sanhua Intelligent Controls eine Bestellung im Wert von 685 Millionen Dollar aufgegeben, was Branchenexperten zufolge für die Produktion von etwa 180.000 humanoiden Robotern ausreichen würde. Die Auslieferung dieser linearen Aktuatoren soll im ersten Quartal 2026 beginnen, was auf eine beschleunigte Massenproduktion hindeutet.

Doch hier offenbart sich ein fundamentales Paradoxon der gegenwärtigen Robotikentwicklung. Die agentische Software, die notwendig wäre, damit diese Roboter eigenständig die meisten nützlichen Aufgaben erledigen könnten, für die Verbraucher bereit wären zu zahlen, existiert schlichtweg noch nicht. Selbst die fortschrittlichsten humanoiden Roboter befinden sich heute auf einer Autonomiestufe zwischen zwei und drei auf einer fünfstufigen Skala, wobei Stufe fünf vollständige Autonomie bedeutet. Tesla selbst musste seine ursprünglich für 2025 geplante Produktionszahl von mindestens 5.000 Einheiten auf etwa 2.000 reduzieren, wobei auch diese Zahl gefährdet erscheint. Die technischen Herausforderungen konzentrieren sich besonders auf die Hände des Roboters, das komplexeste Element der Konstruktion, sowie auf die Integration von Hardware und Software. Berichte deuten darauf hin, dass Tesla einen Bestand an teilweise fertiggestellten Robotern angehäuft hat, denen Hände und Unterarme fehlen, ohne dass ein klarer Zeitplan für deren Fertigstellung existiert.

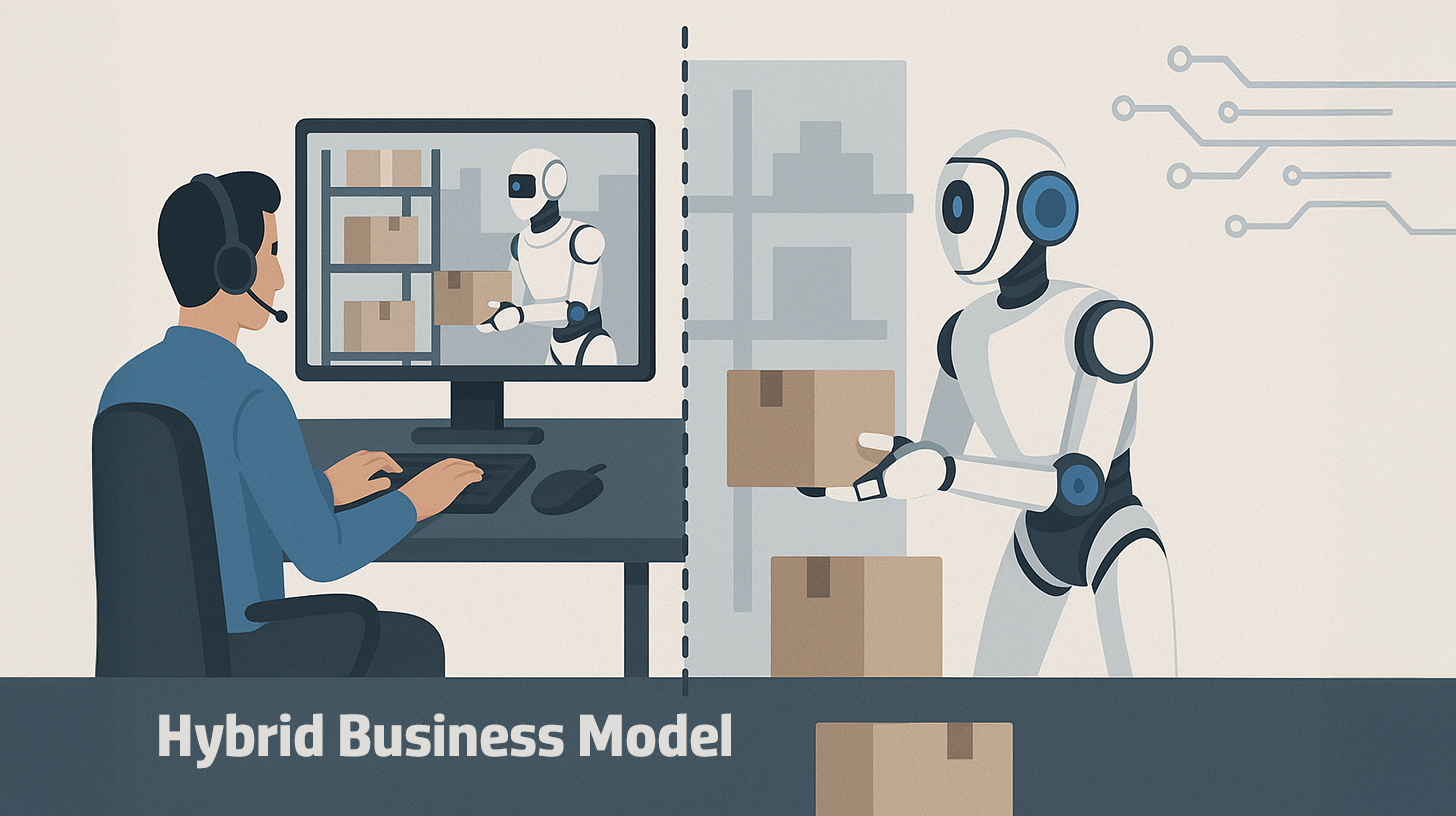

Diese Diskrepanz zwischen den angekündigten Produktionsmengen und der tatsächlichen technischen Reife wirft eine zentrale Frage auf: Welche wirtschaftliche Logik könnte hinter der Massenproduktion von Robotern stehen, die noch nicht vollständig autonom funktionieren können? Die Antwort könnte in einem hybriden Geschäftsmodell liegen, das die Lücke zwischen menschlicher Intelligenz und maschineller Ausführung auf eine Weise überbrückt, die tiefgreifende Auswirkungen auf globale Arbeitsmärkte haben könnte.

Passend dazu:

- Künstliche Intelligenz mit EXAONE Deep: LG AI Research stellt neues Reasoning-KI-Modell vor – Agentic AI aus Südkorea

Die ökonomische Logik der Fernsteuerung

Das Konzept der Teleoperation, also der Fernsteuerung von Robotern durch menschliche Operateure, ist keineswegs neu. Es findet bereits Anwendung in Extremsituationen wie der nuklearen Dekontaminierung, der Tiefseeforschung oder der chirurgischen Robotik. Was jedoch neu ist, ist die potenzielle Skalierung dieses Ansatzes auf Massenmarktanwendungen für alltägliche Aufgaben in Haushalten und Betrieben. Der globale Markt für Teleoperation und Fernrobotik wurde 2024 auf etwa 502,7 Millionen Dollar geschätzt und soll bis 2035 auf 4,7 Milliarden Dollar anwachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 25,3 Prozent. Diese Zahlen erfassen jedoch noch nicht das disruptive Potenzial eines vollständig skalierten Modells ferngesteuerter humanoider Roboter für Verbraucheranwendungen.

Die wirtschaftliche Attraktivität dieses Modells ergibt sich aus der Arbitrage globaler Lohnunterschiede. Während ein Softwareingenieur in Los Angeles durchschnittlich 9.000 Dollar pro Monat verdient, liegt das Gehalt für dieselbe Qualifikation in Indien bei etwa 900 Dollar. Diese Diskrepanz ist kein Einzelfall, sondern spiegelt strukturelle Unterschiede in den Lebenshaltungskosten und lokalen Lohnstrukturen wider. Studien zu globalen Remote-Arbeitsmärkten zeigen, dass die Gehälter für Fernarbeit trotz der globalen Natur digitaler Plattformen stark mit dem Pro-Kopf-Einkommen der jeweiligen Standorte korrelieren. Eine Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens um ein Prozent geht mit durchschnittlich 0,2 Prozent höheren Fernarbeitsgehältern einher.

Wenn wir dieses Prinzip auf die physische Arbeit durch ferngesteuerte Roboter übertragen, eröffnet sich eine ökonomische Dimension von enormem Ausmaß. Ein Roboter, der einmalig für etwa 20.000 bis 30.000 Dollar erworben wird, könnte theoretisch rund um die Uhr von verschiedenen Operateuren gesteuert werden, die in Ländern mit niedrigeren Lohnkosten arbeiten. Selbst bei einem Stundenlohn von fünf bis zehn Dollar, der deutlich über den lokalen Durchschnittslöhnen in vielen Entwicklungsländern liegt, wäre dies für Haushalte in Industrieländern erheblich günstiger als lokale Dienstleistungsanbieter. Ein professioneller Reinigungsservice in Deutschland kostet typischerweise zwischen 20 und 40 Euro pro Stunde. Die gleiche Dienstleistung über einen ferngesteuerten Roboter könnte theoretisch für einen Bruchteil dieser Kosten angeboten werden, während der Operateur in einem Entwicklungsland ein Einkommen erzielt, das deutlich über dem lokalen Durchschnitt liegt.

Die Mechanik eines solchen Systems wäre relativ einfach. Analog zu bestehenden Plattformen wie Uber könnte ein Algorithmus Anfragen mit verfügbaren Operateuren abgleichen, die über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen. Ein Bewertungssystem würde Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Der Kunde würde über eine App einen Service buchen, etwa die Reinigung der Wohnung für zwei Stunden oder die Reparatur eines Haushaltsgeräts. Ein qualifizierter Operateur in einem anderen Teil der Welt würde sich in den Roboter einloggen, die Aufgabe erledigen und sich wieder ausloggen. Der gesamte Prozess würde über eine zentrale Plattform abgewickelt, die für die Zahlungsabwicklung, Qualitätskontrolle und Versicherungsfragen verantwortlich wäre.

Die Trainingsdaten-Dimension

Doch die ökonomische Logik dieses Modells geht weit über die unmittelbare Dienstleistungserbringung hinaus. Für die Entwicklung vollautonomer Roboter ist eine der größten Herausforderungen der Mangel an hochwertigen Trainingsdaten aus der realen Welt. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass eine Lücke von fünf bis sechs Größenordnungen zwischen den verfügbaren realen Roboterdaten und den benötigten Datenmengen für die Entwicklung grundlegender Modelle besteht. Während Simulationen und Videodaten ergänzend genutzt werden können, sind sie kein Ersatz für umfangreiche Echtdaten.

Die Teleoperation in großem Maßstab würde genau diese Daten liefern. Jede Bewegung, jede Entscheidung, jede Anpassung an unvorhergesehene Situationen durch menschliche Operateure würde aufgezeichnet und könnte zur Verbesserung der autonomen Systeme verwendet werden. Projekte wie Humanoid Everyday haben gezeigt, wie wertvoll solche Datensätze sind. Dieses Forschungsprojekt sammelte über 10.300 Trajektorien mit mehr als drei Millionen Einzelbildern über 260 verschiedene Aufgaben in sieben Kategorien, alles durch hocheffiziente, menschlich überwachte Teleoperation. Diese Daten umfassten RGB-Bilder, Tiefenwahrnehmung, LIDAR-Scans sowie taktile und Inertialsensordaten.

Die wirtschaftliche Bewertung dieser Datendimension ist schwierig, aber potenziell enorm. Unternehmen, die über umfassende, hochqualitative Datensätze realer Roboteroperationen verfügen, hätten einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bei der Entwicklung vollautonomer Systeme. Diese Daten wären nicht nur für die eigene Produktentwicklung wertvoll, sondern könnten auch lizenziert oder verkauft werden. Der globale Markt für KI-Trainingsdaten wächst exponentiell, und Robotikdaten aus realen Umgebungen sind besonders wertvoll und selten.

Für Robotikfirmen ergäbe sich damit eine dreifache Monetarisierung: Erstens durch den Verkauf oder die Vermietung der Hardware. Zweitens durch Provisionen auf die vermittelten Dienstleistungen, ähnlich dem Plattformmodell von Uber oder Airbnb. Drittens durch die Sammlung und Verwertung von Trainingsdaten, die letztendlich zur Entwicklung vollautonomer Systeme führen, welche die menschlichen Operateure überflüssig machen würden. Diese Übergangsphase könnte sich als außerordentlich profitabel erweisen, während gleichzeitig die technologische Grundlage für die nächste Phase geschaffen wird.

Das globale Lohnarbitrage-Paradigma

Um die wirtschaftliche Tragweite dieses Modells vollständig zu erfassen, muss man die Mechanismen der globalen Lohnarbitrage verstehen. Dieses ökonomische Phänomen entsteht, wenn Barrieren des internationalen Handels abgebaut werden oder zerfallen und Arbeitsplätze in Länder wandern, in denen Arbeitskräfte und die Kosten der Geschäftstätigkeit deutlich geringer sind. Die Globalisierung der letzten Jahrzehnte hat diesen Prozess bereits in erheblichem Umfang vorangetrieben, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe und bei digitalisierbaren Dienstleistungen.

Der Aufstieg der Fernarbeit hat eine neue Dimension der Lohnarbitrage eröffnet. Während die COVID-19-Pandemie diesen Trend beschleunigte, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass Fernarbeit dauerhaft ein wesentliches Merkmal der globalen Arbeitsmärkte bleiben wird. Eine Studie von Owl Labs aus dem Jahr 2021 ergab, dass 92 Prozent der europäischen Unternehmen progressive Arbeitsplatzrichtlinien wie Vier-Tage-Wochen und alternative Arbeitsvereinbarungen prüfen. Elf Prozent der befragten Unternehmen planten sogar, ihre Büros vollständig aufzugeben.

Diese Entwicklung hat sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer Auswirkungen. Unternehmen können durch die Einstellung von Fernarbeitern aus Regionen mit niedrigeren Lebenshaltungskosten erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Gleichzeitig erhalten Arbeitnehmer in diesen Regionen Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten, die zuvor geografisch unerreichbar waren und Gehälter bieten, die über den lokalen Standards liegen. Die Forschung zeigt jedoch auch, dass Fernarbeitsgehälter, obwohl sie zwischen Ländern ausgeglichener sind als lokale Gehälter, immer noch erhebliche geografische Unterschiede aufweisen. Die Wechselkurs-Durchgriffsrate auf Löhne in lokaler Währung für Fernarbeit liegt bei etwa 80 Prozent, was bedeutet, dass Löhne in lokaler Währung fast eins zu eins mit dem Dollar-Wechselkurs schwanken.

Die Übertragung dieses Prinzips auf physische Arbeit durch Teleoperation würde die bisher hauptsächlich auf Wissensarbeit beschränkte Lohnarbitrage auf einen viel breiteren Sektor ausdehnen. Haushaltsdienstleistungen, Handwerksarbeiten, Lager- und Logistikaufgaben, Pflegetätigkeiten und viele weitere Bereiche, die bisher geografisch gebunden waren, könnten potenziell globalisiert werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären enorm. Schätzungen des globalen Dienstleistungsmarktes für Haushalte allein belaufen sich auf mehrere Hundert Milliarden Dollar jährlich. Wenn auch nur ein Bruchteil dieses Marktes durch ferngesteuerte Robotik bedient würde, entstünde eine Industrie mit einem Volumen von mehreren zehn Milliarden Dollar.

Die Marktdynamik des Robot-as-a-Service-Modells

Das Geschäftsmodell Robot-as-a-Service hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Statt Roboter direkt zu verkaufen, bieten Unternehmen sie auf Abonnement- oder Nutzungsbasis an, ähnlich dem Software-as-a-Service-Modell. Der globale RaaS-Markt wurde 2022 auf 1,05 Milliarden Dollar geschätzt und soll bis 2030 auf 4,12 Milliarden Dollar anwachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17,5 Prozent. Eine andere Schätzung beziffert den Markt für 2024 auf 1,80 Milliarden Dollar mit einem prognostizierten Wachstum auf 8,72 Milliarden Dollar bis 2034.

Die Attraktivität des RaaS-Modells liegt in mehreren Faktoren. Für Kunden entfallen die hohen Anfangsinvestitionen für den Kauf von Robotern. Stattdessen zahlen sie eine regelmäßige Gebühr für die fortgesetzte Nutzung, was Skalierbarkeit und Flexibilität ermöglicht. Wartung, Updates und Softwareintegration werden vom Anbieter übernommen, was die Betriebsbereitschaft gewährleistet. Für Anbieter bietet das Modell vorhersehbare wiederkehrende Einnahmen und bessere Einblicke in die Nutzungsmuster, was eine genauere Umsatzprognose und Angebotsplanung ermöglicht.

Ein ferngesteuertes Robotikmodell würde perfekt zu diesem RaaS-Ansatz passen. Kunden würden monatliche oder nutzungsbasierte Gebühren zahlen, die sowohl die Hardware-Nutzung als auch die menschliche Dienstleistung abdecken. Die Plattform würde zentral verwalten, welche Operateure verfügbar sind, die Qualität überwachen, Zahlungen abwickeln und technischen Support bieten. Im Gegensatz zu rein autonomen Systemen könnte ein solches Hybrid-Modell jedoch viel früher Markttauglichkeit erreichen, da es nicht auf die vollständige Lösung der Autonomieprobleme angewiesen wäre.

Verschiedene Preismodelle wären denkbar. Zeitbasierte Modelle würden Kunden für die Nutzungsdauer berechnen, etwa 15 bis 25 Dollar pro Stunde. Aufgabenbasierte Modelle würden nach erledigten Aufgaben abrechnen, beispielsweise 50 Dollar für eine vollständige Wohnungsreinigung, unabhängig von der benötigten Zeit. Abonnementmodelle könnten eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Monat zu einem Festpreis anbieten, etwa 500 Dollar für 30 Stunden. Die tatsächlichen Kosten für den Operateur würden dabei nur einen Bruchteil ausmachen, typischerweise zwischen fünf und zehn Dollar pro Stunde, was erhebliche Margen für die Plattform ermöglicht.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Wie ferngesteuerte humanoide Roboter die globalen Arbeitsmärkte umkrempeln könnten

Die Billion-Dollar-Vision und die Realität

Die Vision einer Milliarden-Dollar-Industrie für humanoide Roboter ist nicht aus der Luft gegriffen. Morgan Stanley prognostizierte kürzlich, dass der Markt für humanoide Roboter bis 2050 ein Volumen von fünf Billionen Dollar erreichen könnte, wobei über eine Milliarde Einheiten weltweit im Einsatz sein würden. Diese Projektion umfasst Hardware-Umsätze von etwa 4,7 Billionen Dollar, wobei Software, Daten und Dienstleistungen zusätzliches Volumen beitragen. Goldman Sachs schätzte, dass der globale Markt für humanoide Roboter bis 2035 einen Wert von 38 Milliarden Dollar erreichen könnte, mit etwa 250.000 Einheiten für industrielle Anwendungen und bis zu einer Million Einheiten jährlich für Verbraucher innerhalb eines Jahrzehnts.

Der globale Markt für humanoide Roboter wurde für 2024 auf 1,55 bis 2,02 Milliarden Dollar geschätzt, je nach Quelle, mit Projektionen von 4,04 bis 15,26 Milliarden Dollar bis 2030. Diese Diskrepanzen in den Schätzungen spiegeln die Unsicherheit wider, die mit einem so jungen und sich schnell entwickelnden Markt verbunden ist. Konsens besteht jedoch darin, dass die Wachstumsraten außergewöhnlich hoch sein werden, mit jährlichen Wachstumsraten zwischen 17,5 und 52,8 Prozent, abhängig von der Quelle und den zugrunde liegenden Annahmen.

Die Einführung wird graduell verlaufen, nicht explosiv. Morgan Stanley erwartet etwa 13 Millionen Einheiten im Einsatz bis 2035, hauptsächlich in Fabriken und Lagerhäusern. Sinkende Preise werden die Akzeptanz vorantreiben. Verkaufspreise könnten von derzeit 200.000 Dollar auf 50.000 Dollar in reichen Ländern bis Mitte des Jahrhunderts fallen und auf 15.000 Dollar in Märkten mit chinesisch dominierter Lieferkette. Während G7-Länder und Chinas Arbeitskräfte altern, werden Humanoide von futuristischen Prototypen zu praktischen Notwendigkeiten.

Doch diese Projektionen gehen typischerweise von zunehmender Autonomie aus. Ein ferngesteuertes Übergangsmodell könnte die Zeitachse erheblich beschleunigen. Statt auf die vollständige technologische Reife zu warten, könnten Millionen von Robotern bereits in den nächsten fünf bis zehn Jahren produktiv eingesetzt werden. Die Plattformunternehmen würden in dieser Phase erhebliche Marktanteile und Kundenbindung aufbauen, was ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft, wenn die Technologie schließlich vollautonome Operationen ermöglicht.

Passend dazu:

- Aktuell größte humanoide Robotik-Studie von Xpert.Digital – Marktboom voraus: Von Roboter-Prototypen zur Praxis

Die Arbeitskräfte hinter den Maschinen

Die menschliche Dimension dieses Modells wirft komplexe Fragen auf. Wer würden diese Operateure sein, und unter welchen Bedingungen würden sie arbeiten? Die wahrscheinlichsten Kandidaten sind Arbeitskräfte in Entwicklungsländern, wo die Lohnunterschiede am größten sind. Länder wie Indien, die Philippinen, Vietnam, Bangladesch und verschiedene afrikanische Staaten verfügen über große Bevölkerungen mit ausreichender digitaler Kompetenz, aber begrenzten lokalen Beschäftigungsmöglichkeiten.

Für viele Menschen in diesen Regionen würde die Fernsteuerung von Robotern eine attraktive Beschäftigungsmöglichkeit darstellen. Die Arbeit wäre körperlich weniger anstrengend als viele lokale Alternativen, würde klimatisierte Arbeitsumgebungen bieten und könnte flexible Arbeitszeiten ermöglichen. Die Gehälter, obwohl aus Sicht der Industrieländer niedrig, wären für lokale Verhältnisse überdurchschnittlich. Ein Operateur, der acht bis zehn Dollar pro Stunde verdient, würde in vielen Entwicklungsländern ein mittleres bis gehobenes Einkommen erzielen.

Gleichzeitig birgt dieses Modell erhebliche Risiken der Ausbeutung. Die Machtverhältnisse zwischen globalen Plattformunternehmen und individuellen Arbeitern in Entwicklungsländern sind fundamental asymmetrisch. Ohne entsprechende Regulierung und Arbeitsschutzstandards könnten die Bedingungen prekär werden. Studien zur bestehenden Gig-Economy und zu Clickwork-Plattformen zeigen, dass Arbeiter oft mit unklaren Anweisungen konfrontiert werden, niedrige Löhne erhalten und keine sozialen Absicherungen haben. Die Arbeit wird oft an Drittunternehmen ausgelagert, was die Verantwortlichkeiten weiter verschleiert.

Die Forschung zur globalen Lohnarbitrage in der IT-Dienstleistungsbranche zeigt, dass diese Praxis erhebliche Auswirkungen auf die globale Arbeitskräftedynamik hat. In Hochlohnländern führt sie zu Arbeitsplatzverlusten, insbesondere in Branchen mit standardisierbaren Aufgaben. In Niedriglohnländern schafft sie Beschäftigungsmöglichkeiten, kann aber auch zu Lohndruck und schlechten Arbeitsbedingungen führen, wenn nicht angemessene Regulierungen vorhanden sind. Die gleichen Dynamiken würden sich bei ferngesteuerter Robotik abspielen, nur mit potenziell noch größerer Reichweite, da sie nicht auf digitale Dienstleistungen beschränkt wäre.

Die dystopische Dimension

Besonders beunruhigend ist die im ursprünglichen Szenario erwähnte Möglichkeit der Nutzung von Gefängnisarbeit. Tatsächlich gibt es bereits Präzedenzfälle für die Beschäftigung von Inhaftierten in der digitalen Wirtschaft. In Finnland hat das Unternehmen Metroc seit 2022 Gefangene in vier Gefängnissen mit Datenannotationsaufgaben für KI-Trainingssysteme beschäftigt. Die Insassen erhalten Computer und Schulungen und werden mit 1,54 Euro pro Stunde bezahlt, dem gleichen Satz wie für körperliche Arbeit in Gefängnissen.

Die ethischen Bedenken bei solchen Programmen sind erheblich. Die EU-Richtlinie für Plattformarbeit, die 2024 verabschiedet wurde, zielt darauf ab, Gig-Economy-Arbeiter zu schützen und faire Löhne, Arbeitsrechte und kollektive Verhandlungsmacht für digitale aufgabenbasierte Arbeiter zu gewährleisten. Die Richtlinie erwähnt jedoch nicht ausdrücklich die besonderen Bedingungen von inhaftierten digitalen Arbeitern. Die Europäische Menschenrechtskonvention verbietet Zwangsarbeit, erlaubt aber Arbeiten, die im normalen Verlauf der Inhaftierung erforderlich sind, vorausgesetzt, sie sind rechtmäßig und fair.

Die Nutzung von Gefängnisarbeit für ferngesteuerte Robotik würde diese ethischen Dilemmata noch verschärfen. Die Machtungleichgewichte innerhalb einer Gefängnisumgebung erschweren die Frage der freiwilligen Arbeit erheblich. Wenn die Arbeit schlecht bezahlt ist, keine sinnvolle Ausbildung bietet und hauptsächlich dazu dient, privaten Unternehmen billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, verstößt sie möglicherweise gegen grundlegende Prinzipien der Menschenrechte und der Gefängnisreform.

Selbst ohne Gefängnisarbeit wirft das Modell ferngesteuerter Robotik tiefgreifende Fragen über Ausbeutung und soziale Gerechtigkeit auf. Würden Operateure in virtuellen Sweatshops arbeiten, mit langen Schichten, minimalen Pausen und ständiger Überwachung? Würden sie ausreichend geschult und unterstützt, oder einfach in die Aufgaben geworfen mit der Erwartung, durch Versuch und Irrtum zu lernen? Würden sie Zugang zu sozialer Absicherung haben, oder als unabhängige Auftragnehmer behandelt werden ohne Krankenversicherung, Urlaubsanspruch oder Altersvorsorge?

Die Geschichte der Industrialisierung zeigt, dass technologischer Fortschritt ohne entsprechende soziale und rechtliche Rahmenbedingungen zu erheblicher Ausbeutung führen kann. Die frühen Textilfabriken in England, die Sweatshops in der Bekleidungsindustrie, die prekären Bedingungen in Call-Centern – all diese Beispiele mahnen zur Vorsicht. Die Globalisierung der physischen Arbeit durch Teleoperation könnte ohne proaktive Regulierung ähnliche oder noch schlimmere Bedingungen schaffen, da die geografische Distanz zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Durchsetzung von Standards erheblich erschwert.

Auswirkungen auf lokale Arbeitsmärkte in Industrieländern

Während die Operateure in Entwicklungsländern einer Form der Ausbeutung ausgesetzt sein könnten, würden Arbeitnehmer in Industrieländern eine andere Art von Bedrohung erfahren: den Verlust von Arbeitsplätzen. Der Dienstleistungssektor, insbesondere in Bereichen wie Reinigung, Gastronomie, Einzelhandel, Pflege und Handwerk, beschäftigt Millionen von Menschen in Europa, Nordamerika und anderen entwickelten Regionen. Diese Arbeitsplätze sind oft schlecht bezahlt und bieten begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten, stellen aber für viele Menschen mit geringer formaler Bildung oder für Einwanderer wichtige Einkommensquellen dar.

Die Einführung ferngesteuerter Roboter würde direkt mit diesen Arbeitskräften konkurrieren. Ein Roboter, der von einem Operateur in Indien gesteuert wird und für 15 Dollar pro Stunde arbeitet, wäre für die meisten Haushalte attraktiver als ein lokaler Reinigungsservice, der 40 Dollar pro Stunde kostet. Die Skaleneffekte und die niedrigeren Lohnkosten würden dazu führen, dass viele traditionelle Dienstleistungsanbieter aus dem Markt gedrängt werden.

Die Forschung zu den Auswirkungen der Automatisierung auf Beschäftigung zeigt gemischte Ergebnisse, die von der spezifischen Technologie, der Branche und dem regulatorischen Umfeld abhängen. Studien zu Industrierobotern haben ergeben, dass ein zusätzlicher Roboter pro tausend Arbeitnehmer die Beschäftigungsquote um 0,16 bis 0,20 Prozentpunkte reduziert, wobei ein signifikanter Verdrängungseffekt dominiert. Der Verdrängungseffekt ist besonders ausgeprägt für Arbeitnehmer mit mittlerer Bildung und jüngere Kohorten, während Männer stärker betroffen sind als Frauen. Andere Studien haben jedoch festgestellt, dass die Gesamtbeschäftigung auf lokaler Ebene nicht abnimmt, da das Beschäftigungswachstum im Dienstleistungssektor den Verdrängungseffekt im verarbeitenden Gewerbe ausgleicht.

Die Übertragung dieser Erkenntnisse auf ferngesteuerte Robotik ist komplex. Einerseits könnte argumentiert werden, dass die Schaffung neuer Arbeitsplätze für Operateure in Entwicklungsländern ein gewisses Gegengewicht zu den verlorenen Arbeitsplätzen in Industrieländern darstellt. Andererseits würde dies die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen Regionen verstärken und soziale Spannungen in den betroffenen Gemeinden in Industrieländern erhöhen. Goldman Sachs Research schätzt, dass die weit verbreitete Einführung von KI etwa sechs bis sieben Prozent der US-Arbeitskräfte verdrängen könnte, wobei die Arbeitslosenquote während der Übergangsphase vorübergehend um einen halben Prozentpunkt steigen würde. Die Auswirkungen sind in der Regel vorübergehend und verschwinden nach etwa zwei Jahren, da neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen.

Diese optimistische Sichtweise beruht jedoch auf der Annahme, dass neue Arbeitsplätze in ausreichender Geschwindigkeit und in geeigneter Art entstehen. Die historische Erfahrung zeigt, dass technologischer Wandel zwar letztendlich zu mehr Arbeitsplätzen führt, die Übergangsphase aber für viele Arbeitnehmer schmerzhaft sein kann. Etwa 60 Prozent der US-Arbeitnehmer arbeiten heute in Berufen, die 1940 nicht existierten, was bedeutet, dass mehr als 85 Prozent des Beschäftigungswachstums seitdem aus technologisch bedingter Jobschaffung resultierte. Ob diese historische Dynamik auch für die kommenden Jahrzehnte gilt, ist jedoch umstritten, da die Geschwindigkeit und Reichweite der aktuellen technologischen Veränderungen beispiellos sein könnten.

Die Trainingsdaten als Trojanisches Pferd

Eine der faszinierendsten und gleichzeitig beunruhigendsten Aspekte des ferngesteuerten Robotikmodells ist seine Rolle als Übergangstechnologie. Für die Arbeiter wäre es eine Beschäftigungsmöglichkeit, für die Plattformunternehmen jedoch ein Mechanismus zur Sammlung der Daten, die letztendlich ihre Arbeitskräfte überflüssig machen würden. Jede Aktion, jede Entscheidung, jede Anpassung eines menschlichen Operateurs würde aufgezeichnet, analysiert und verwendet, um die autonomen Systeme zu trainieren.

Dieser Prozess wäre für die Arbeiter selbst weitgehend unsichtbar. Sie würden ihre täglichen Aufgaben erledigen, Roboter steuern, um Häuser zu reinigen, Mahlzeiten zu kochen oder einfache Reparaturen durchzuführen. Gleichzeitig würden ihre Aktionen in riesigen Datenbanken gespeichert, die von Algorithmen für maschinelles Lernen analysiert werden. Mit der Zeit würden diese Systeme lernen, die menschlichen Entscheidungen zu replizieren, zunächst für einfache, sich wiederholende Aufgaben, dann für zunehmend komplexere Tätigkeiten.

Die ethischen Implikationen dieser Praxis sind erheblich. Arbeiter würden im Wesentlichen an ihrem eigenen Ersatz arbeiten, oft ohne sich dessen voll bewusst zu sein. Während einige argumentieren könnten, dass dies eine natürliche und effiziente Form des technologischen Fortschritts ist, wirft es Fragen über Transparenz, Einverständniserklärung und faire Entlohnung auf. Sollten Operateure zusätzlich für den Wert ihrer Trainingsbeiträge entlohnt werden? Sollten sie informiert werden, dass ihre Arbeit verwendet wird, um sie letztendlich zu ersetzen? Sollten sie ein Mitspracherecht bei der Verwendung ihrer Daten haben?

Diese Fragen sind nicht rein hypothetisch. In der bestehenden KI-Industrie gibt es bereits erhebliche Probleme mit der Ausbeutung von Datenarbeitern. Unternehmen stellen häufig Menschen aus armen und unterversorgten Gemeinschaften ein, darunter Flüchtlinge, inhaftierte Personen und andere mit wenigen Arbeitsmöglichkeiten, oft über Drittfirmen als Auftragnehmer statt als Vollzeitbeschäftigte. Diese Arbeiter erhalten oft nur 1,46 Dollar pro Stunde nach Steuern für die Datenannotation, die für das Training von KI-Systemen unerlässlich ist. Sie arbeiten unter prekären Bedingungen, mit wenig Arbeitsschutz und ohne Möglichkeit, sich gegen unethische Praktiken zu wehren.

Die Datenlabelling-Arbeiten werden häufig weit entfernt von den Silicon Valley-Hauptquartieren der KI-first multinationalen Konzerne durchgeführt, von Venezuela, wo Arbeiter Daten für Bilderkennungssysteme in selbstfahrenden Fahrzeugen beschriften, bis nach Bulgarien, wo syrische Flüchtlinge Gesichtserkennungssysteme mit nach Rasse, Geschlecht und Alterskategorien beschrifteten Selfies füttern. Diese Aufgaben werden oft an prekäre Arbeiter in Ländern wie Indien, Kenia, die Philippinen oder Mexiko ausgelagert. Arbeiter sprechen oft kein Englisch, erhalten aber Anweisungen auf Englisch und drohen mit Kündigung oder Sperrung von Crowdwork-Plattformen, wenn sie die Regeln nicht vollständig verstehen.

Die regulatorischen Herausforderungen

Die Regulierung einer globalen ferngesteuerten Robotikplattform würde außergewöhnlich komplex sein. Die Arbeiter befinden sich in einem Land, die Plattform in einem anderen, die Kunden in wieder anderen, und die Roboter operieren in einem vierten. Welche Arbeitsgesetze würden gelten? Wer wäre für Unfälle oder Schäden verantwortlich? Wie würden Steuern erhoben und verteilt?

Die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht ausreichend für diese neue Form der globalen Arbeit. Die meisten Arbeitsschutzgesetze sind national oder regional definiert und gehen von einer physischen Präsenz der Arbeiter im Zuständigkeitsbereich aus. Die EU-Richtlinie für Plattformarbeit ist ein Versuch, einige dieser Lücken zu schließen, aber sie erfasst nicht vollständig die Komplexität der ferngesteuerten physischen Arbeit. Ähnliche Herausforderungen bestehen bei Steuerfragen, Sozialversicherungsbeiträgen und Haftungsfragen.

Ein weiteres regulatorisches Problem betrifft den Datenschutz. Roboter, die in Privathaushalten operieren, würden notwendigerweise Zugang zu intimen Details des Lebens ihrer Besitzer haben. Kameras und Sensoren würden kontinuierlich Daten sammeln, und Operateure in fernen Ländern würden diese Daten in Echtzeit sehen. Wie würden diese Daten geschützt? Wer hätte Zugang zu ihnen? Wie lange würden sie gespeichert? Die bestehenden Datenschutzgesetze wie die DSGVO in der EU bieten einige Schutzmaßnahmen, aber ihre Anwendung auf ferngesteuerte Robotik ist ungetestet und möglicherweise unzureichend.

Es gibt auch Fragen der nationalen Sicherheit und der wirtschaftlichen Souveränität. Wenn große Teile der grundlegenden Dienstleistungsinfrastruktur eines Landes von Plattformen abhängig werden, die in anderen Jurisdiktionen ansässig sind und Arbeitskräfte aus Drittländern einsetzen, entstehen neue Verwundbarkeiten. Was würde im Falle internationaler Konflikte, Cyberangriffen oder einfach Geschäftsausfällen geschehen? Würden Länder kritische Dienstleistungen plötzlich verlieren?

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten

Autonomie vs. Teleoperation: Wer gewinnt die Zukunft der Arbeit?

Die sozialpsychologischen Dimensionen

Jenseits der unmittelbar ökonomischen und rechtlichen Fragen gibt es tiefere sozialpsychologische Aspekte dieser Entwicklung. Wie würde es sich anfühlen, in seinem eigenen Zuhause von einem Roboter bedient zu werden, der von einer unsichtbaren Person in einem anderen Teil der Welt gesteuert wird? Welche Art von Beziehung würde zwischen Kunden und entfernten Operateuren entstehen?

Die Forschung zu telepräsenten Systemen deutet darauf hin, dass Menschen durchaus in der Lage sind, mit entfernten Operateuren durch robotische Avatare zu interagieren und dabei eine gewisse soziale Verbindung aufrechtzuerhalten. Das Beispiel des Avatar Robot Cafe DAWN in Tokio ist instruktiv. Dort werden Cafégäste von humanoiden Robotern namens OriHime bedient, die von Menschen mit Behinderungen und Mobilitätseinschränkungen ferngesteuert werden. Die Roboter werden zum Avatar des Operateurs, der kommunizieren, Bestellungen aufnehmen und Essen servieren kann, alles bequem von zu Hause oder aus dem Krankenhaus. Das Café hat gezeigt, dass diese Form der Telepräsenz sowohl für die Operateure als auch für die Kunden funktionieren kann, indem es Beschäftigungsmöglichkeiten schafft und soziale Verbindungen für Menschen ermöglicht, die sonst isoliert wären.

Allerdings unterscheidet sich dieses Modell in wichtigen Aspekten von der kommerziellen ferngesteuerten Robotik. Im Café DAWN ist die soziale und rehabilitative Komponente zentral für das Konzept. Die Kunden wissen, dass sie Menschen helfen, die sonst keine Beschäftigungsmöglichkeiten hätten. Im Gegensatz dazu wäre kommerziell ferngesteuerte Robotik primär auf Effizienz und Kostenminimierung ausgerichtet. Die menschlichen Operateure wären austauschbar und weitgehend unsichtbar. Kunden würden hauptsächlich den Service und den Preis bewerten, nicht die menschliche Verbindung.

Dies könnte zu einer weiteren Entfremdung und Atomisierung der sozialen Beziehungen führen. Traditionelle Dienstleistungsbeziehungen, so asymmetrisch sie auch sein mögen, beinhalten zumindest eine gewisse menschliche Interaktion und Anerkennung. Ein Reinigungskraft, ein Kellner, ein Handwerker – all diese Personen sind physisch präsent und werden als Menschen wahrgenommen. Ein ferngesteuerter Roboter würde diese menschliche Dimension entfernen und durch eine abstrakte Dienstleistung ersetzen. Für die Operateure könnte dies eine Form der Unsichtbarkeit bedeuten, bei der ihre Arbeit geschätzt wird, sie selbst aber nicht gesehen oder anerkannt werden.

Passend dazu:

- Von belächelten Visionen zur Realität: Warum Künstliche Intelligenz und Serviceroboter ihre Kritiker überholten

Alternative Szenarien und mögliche Entwicklungen

Es ist wichtig zu betonen, dass das hier skizzierte Szenario eines massiven Einsatzes ferngesteuerter humanoider Roboter keineswegs unvermeidlich ist. Mehrere Faktoren könnten diese Entwicklung verhindern, verlangsamen oder in andere Richtungen lenken. Die technischen Herausforderungen bei der Massenproduktion zuverlässiger humanoider Roboter zu erschwinglichen Preisen sind erheblich. Trotz der medienwirksamen Demonstrationen und der beeindruckenden Fortschritte bei Prototypen verbleiben fundamentale Probleme. Die Batterielaufzeit der meisten humanoiden Roboter beträgt derzeit nur etwa zwei Stunden. Eine volle achtstündige Schicht ohne Aufladen zu erreichen, könnte zehn Jahre oder länger dauern. Die Geschicklichkeit und Feinmotorik liegen immer noch deutlich unter menschlichem Niveau, mit erheblichen Lücken bei taktiler Sensibilität und Präzision.

Bain & Company analysierte in ihrem Technologiebericht 2025, dass humanoide Roboter noch nicht bereit für den breiten Einsatz sind. Die meisten humanoiden Roboter befinden sich heute in Pilotphasen und sind stark von menschlichem Input für Navigation, Geschicklichkeit oder Aufgabenwechsel abhängig. Diese Autonomielücke ist real. Aktuelle Demonstrationen verschleiern oft technische Einschränkungen durch inszenierte Umgebungen oder entfernte Überwachung. Kontrollierte Umgebungen wie Industrie-, Teile des Einzelhandels- und ausgewählte Serviceumgebungen werden wahrscheinlich die ersten sein, in denen humanoide Roboter eingesetzt werden – Orte, an denen Layout und Umgebung gut bekannt und eng kontrolliert sind.

Es ist auch möglich, dass die Entwicklung der vollautonomen KI schneller voranschreitet als erwartet, wodurch die ferngesteuerte Übergangsphase übersprungen oder erheblich verkürzt würde. Die Fortschritte bei generativer KI und großen Sprachmodellen sind bemerkenswert, und ihre Integration in robotische Systeme könnte zu Durchbrüchen führen, die die Notwendigkeit menschlicher Operateure schneller als erwartet obsolet machen. In diesem Szenario würden Unternehmen möglicherweise direkt zu vollautonomen Systemen übergehen, ohne die Investitionen in die Infrastruktur für globale Teleoperation zu tätigen.

Ein weiterer Faktor ist der potenzielle gesellschaftliche und politische Widerstand. Wenn die Auswirkungen auf lokale Arbeitsmärkte in Industrieländern zu gravierend werden, könnten Regierungen regulatorische Maßnahmen ergreifen, um inländische Arbeitsplätze zu schützen. Dies könnte von Zöllen auf ferngesteuerte Dienstleistungen über Mindestlohnvorschriften für Remote-Operateure bis hin zu vollständigen Verboten reichen. Gewerkschaften und Arbeitnehmerorganisationen würden wahrscheinlich erheblichen Druck ausüben, um ihre Mitglieder zu schützen.

Auf der anderen Seite könnten ethische Überlegungen und soziale Verantwortung zu besseren Arbeitsbedingungen für die Operateure führen. Unternehmen, die sich zu fairen Praktiken verpflichten, könnten sich durch Zertifizierungen und Transparenz differenzieren. Verbraucher könnten bereit sein, einen Aufpreis für Dienstleistungen zu zahlen, die unter ethisch vertretbaren Bedingungen erbracht werden, ähnlich dem Fair-Trade-Modell in anderen Branchen. Dies würde nicht die fundamentalen Machtasymmetrien beseitigen, könnte aber zumindest einige der schlimmsten Auswüchse der Ausbeutung verhindern.

Die langfristige Perspektive

Wenn wir einen Schritt zurücktreten und die langfristige Perspektive betrachten, erscheint die ferngesteuerte Robotik als eine mögliche Übergangsphase in einer größeren technologischen und wirtschaftlichen Transformation. Diese Transformation führt letztendlich zu einer Welt mit einem viel höheren Grad an Automatisierung, aber der Weg dorthin ist unklar und wird von vielen Faktoren bestimmt werden.

In einem optimistischen Szenario würde die Automatisierung zu massiven Produktivitätssteigerungen führen, die allen zugutekommen. Die freigesetzten menschlichen Arbeitskräfte würden in neue, erfüllendere und besser bezahlte Tätigkeiten übergehen, die von Maschinen nicht durchgeführt werden können. Die Arbeitszeiten würden verkürzt, und die Menschen hätten mehr Zeit für Bildung, Kreativität und persönliche Entfaltung. Der Reichtum, der durch die Automatisierung geschaffen wird, würde durch progressive Besteuerung und soziale Programme umverteilt, möglicherweise einschließlich eines universellen Grundeinkommens. Die Arbeiter in Entwicklungsländern würden durch die temporäre Beschäftigung als Roboter-Operateure Fähigkeiten und Kapital erwerben, die ihnen den Übergang in eine diversifizierte, modernisierte Wirtschaft ermöglichen.

In einem pessimistischen Szenario würde die Automatisierung zu massiven Arbeitsplatzverlusten führen, ohne dass ausreichende neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Die Gewinne aus der Automatisierung würden sich bei einer kleinen Elite konzentrieren, während die Mehrheit der Bevölkerung mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, sinkenden Löhnen und schwindender sozialer Mobilität konfrontiert wäre. Die Arbeiter in Entwicklungsländern würden ausgebeutet und dann fallen gelassen, sobald ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Soziale Unruhen, politische Instabilität und wachsende Ungleichheit würden die Gesellschaften weltweit prägen. Die Überwachungs- und Kontrollkapazitäten, die durch die allgegenwärtige Robotik entstehen, würden von autoritären Regimen oder Konzernen missbraucht.

Die Realität wird wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen Extremen liegen, variierend zwischen verschiedenen Ländern und Regionen je nach deren politischen Entscheidungen, wirtschaftlichen Strukturen und sozialen Institutionen. Einige Gesellschaften werden möglicherweise erfolgreiche Übergänge schaffen, mit angemessenen Sicherheitsnetzen, Umschulungsprogrammen und Umverteilungsmechanismen. Andere könnten in Krisen geraten, mit wachsender Ungleichheit und sozialen Spannungen.

Die Notwendigkeit proaktiver Gestaltung

Das ferngesteuerte Robotikmodell, falls es tatsächlich in großem Maßstab umgesetzt wird, würde diese Dynamiken in komprimierter Form verkörpern. Es würde die Globalisierung auf eine neue Ebene heben, indem es physische Arbeit über Kontinente hinweg ermöglicht. Es würde neue Formen der Arbeit und der Ausbeutung schaffen. Es würde die Sammlung von Daten in beispielloser Menge ermöglichen und damit den Weg für noch tiefgreifendere Automatisierung ebnen.

Angesichts dieser Aussichten ist proaktive Gestaltung statt reaktiver Anpassung erforderlich. Regierungen, internationale Organisationen, Zivilgesellschaft und Unternehmen müssen zusammenarbeiten, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Vorteile dieser Technologie maximieren und gleichzeitig ihre Risiken minimieren. Dies erfordert mehrere Ebenen der Intervention. Auf internationaler Ebene werden Verträge und Abkommen benötigt, die Mindeststandards für die Beschäftigung von Remote-Operateuren festlegen. Diese Standards sollten faire Löhne, angemessene Arbeitszeiten, Gesundheits- und Sicherheitsschutz sowie das Recht auf Organisation umfassen. Die Internationale Arbeitsorganisation könnte hier eine führende Rolle spielen, ähnlich ihren Bemühungen zur Regulierung anderer Formen grenzüberschreitender Arbeit.

Auf nationaler Ebene werden Gesetze benötigt, die die Rechte sowohl der lokalen Arbeitnehmer als auch der entfernten Operateure schützen. Dies könnte die Auferlegung von Steuern oder Abgaben auf ferngesteuerte Dienstleistungen umfassen, deren Einnahmen zur Unterstützung von Umschulungsprogrammen und sozialer Absicherung für verdrängte Arbeitnehmer verwendet werden. Es könnte auch Anforderungen an Transparenz und Haftung für Plattformunternehmen geben, einschließlich der Offenlegung von Arbeitsbedingungen, Datennutzungspraktiken und Sicherheitsvorkehrungen.

Die Datenschutzregulierung muss an die besonderen Herausforderungen der ferngesteuerten Robotik angepasst werden. Klare Regeln sind erforderlich, welche Daten gesammelt werden dürfen, wie sie gespeichert und verwendet werden, wer Zugang zu ihnen hat und unter welchen Bedingungen. Die Nutzer sollten das Recht haben zu wissen, wann sie von einem ferngesteuerten System bedient werden, und die Möglichkeit haben, dies abzulehnen. Die Operateure sollten das Recht haben, informiert zu werden, wie ihre Arbeitsdaten verwendet werden, und gegebenenfalls an dem Wert beteiligt zu werden, den ihre Trainingsbeiträge schaffen.

Die ethische Dimension der Innovation

Letztlich geht es bei dieser Diskussion nicht nur um Technologie oder Wirtschaft, sondern um grundlegende Fragen der Ethik und der Art von Gesellschaft, die wir aufbauen wollen. Technologische Innovation ist nicht wertneutral. Die Entscheidungen, die Ingenieure, Unternehmer, Investoren und Entscheidungsträger heute treffen, werden die sozialen Strukturen von morgen prägen.

Das Modell der ferngesteuerten humanoiden Robotik verkörpert sowohl die Versprechen als auch die Gefahren des technologischen Fortschritts. Auf der einen Seite bietet es das Potenzial, Dienstleistungen erschwinglicher und zugänglicher zu machen, neue Beschäftigungsmöglichkeiten in Entwicklungsländern zu schaffen und den Weg für noch fortschrittlichere Automatisierung zu ebnen. Auf der anderen Seite droht es, neue Formen der Ausbeutung zu schaffen, lokale Arbeitsmärkte zu destabilisieren und zu einer weiteren Konzentration von Macht und Reichtum bei einer kleinen Zahl globaler Plattformunternehmen zu führen.

Die Frage ist nicht, ob diese Technologie entwickelt werden wird, sondern wie. Wird sie auf eine Weise entwickelt und eingesetzt, die die Würde und das Wohlergehen aller Beteiligten respektiert? Oder wird sie primär den kurzfristigen Profitinteressen dienen, auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit? Die Geschichte der technologischen Entwicklung zeigt, dass die Antwort auf diese Frage nicht vorherbestimmt ist. Sie hängt von bewussten Entscheidungen, von politischen Auseinandersetzungen, von sozialen Bewegungen und von regulatorischen Eingriffen ab.

In diesem Sinne ist die Diskussion über ferngesteuerte Robotik auch eine Diskussion über die Zukunft der Arbeit, die Natur globaler wirtschaftlicher Beziehungen und die Verteilung der Gewinne aus technologischem Fortschritt. Es ist eine Diskussion, die nicht den Technologen und Wirtschaftsführern allein überlassen werden sollte, sondern alle Teile der Gesellschaft einbeziehen muss. Nur durch einen breiten, informierten und demokratischen Dialog können wir sicherstellen, dass die Roboterrevolution nicht nur technologisch beeindruckend, sondern auch sozial gerecht und menschlich wertvoll ist.

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob Teslas massive Komponentenbestellung tatsächlich der Auftakt zu einem neuen globalen Wirtschaftsmodell ist oder ob sich alternative Entwicklungspfade durchsetzen. Was jedoch bereits jetzt klar ist, ist dass die Konvergenz von humanoider Robotik, Teleoperation und globaler Lohnarbitrage das Potenzial hat, Arbeitsmärkte auf eine Weise zu transformieren, die sowohl revolutionär als auch zutiefst beunruhigend ist. Die Herausforderung besteht darin, diese Transformation so zu gestalten, dass sie dem Gemeinwohl dient und nicht nur den Interessen weniger.

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.