Der geplante Solarpark in Wallerfangen-Ittersdorf: Größer als 50 Fußballfelder – Ein Meilenstein für die saarländische Energiewende

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 15. August 2025 / Update vom: 15. August 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Der geplante Solarpark in Wallerfangen-Ittersdorf: Größer als 50 Fußballfelder – Ein Meilenstein für die saarländische Energiewende – Kreativbild: Xpert.Digital

Größer als 50 Fußballfelder: Wo einst Radiowellen Europa erreichten, entsteht bald grüne Energie

### Strom für 10.000 Wohnungen: Neuer Solar-Riese soll Saarlands Energiewende beschleunigen ### 300.000 € pro Jahr: Dieser Solarpark wird zur Goldgrube für eine saarländische Gemeinde ### Keine Sendemasten mehr: Was jetzt auf dem riesigen Europe-1-Gelände im Saarland passiert ### Saarlands neuer Spitzenreiter: Warum Investoren für diesen Solarpark Schlange stehen ###

Standort mit historischer Bedeutung: Vom stärksten Radiosender zum Mega-Solarpark: Saarland plant die Zukunft auf historischem Boden

In der Gemeinde Wallerfangen-Ittersdorf plant die Verwaltung die Errichtung eines der größten Solarparks des Saarlandes. Das besondere an diesem Projekt ist die Lage auf dem ehemaligen Gelände der Sendemasten von Europe 1, einem Ort mit außergewöhnlicher technischer und kultureller Geschichte. Der ehemalige Langwellensender Felsberg-Berus strahlte von 1955 bis 2019 das Programm des französischen Radiosenders Europe 1 aus und war mit einer Sendeleistung von zwei Megawatt einer der stärksten Rundfunksender auf deutschem Territorium.

Die Geschichte dieser Sendeanlage zwischen Berus und Ittersdorf begann in den 1950er Jahren, als das Saarland einen besonderen politischen Sonderstatus besaß. Aufgrund der damaligen staatsrechtlichen Situation konnte hier ein privater Rundfunksender entstehen, der hauptsächlich nach Frankreich sendete. Die markante Sendehalle aus dem Jahr 1955 mit ihrer charakteristischen Form einer aufgeklappten Jakobsmuschel wurde als weltweit erster Großbau mit einem aus Beton gegossenen Dach realisiert, das auf vorgespannten Seilen hängt. Nach der Einstellung des Sendebetriebs Ende 2019 und der Sprengung der letzten Sendemasten im Oktober 2020 steht nun eine Nachnutzung der Fläche an.

Technische Dimensionen und Leistungsdaten

Der geplante Solarpark soll auf einer Fläche von rund 40 Hektar entstehen und damit zu einem der größten Photovoltaik-Projekte des Saarlandes werden. Zum Vergleich: Der bislang größte Solarpark des Saarlandes in Weierweiler verfügt über eine Leistung von 20 Megawatt auf einer deutlich kleineren Fläche. Mit 40 Hektar Grundfläche bewegt sich das Wallerfanger Projekt in einer Dimension, die deutschlandweit zu den bedeutenden Anlagen zählt. Ein ähnlich dimensionierter Solarpark mit 40 Hektar wurde beispielsweise von der Deutschen Bahn in Schleswig-Holstein realisiert und erzeugt jährlich rund 38 Gigawattstunden Energie.

Die Stromproduktion der geplanten Anlage soll ausreichen, um 10.000 Wohnungen mit elektrischer Energie zu versorgen. Diese Versorgungskapazität entspricht etwa einem Jahresstrombedarf von 30 bis 40 Millionen Kilowattstunden, basierend auf einem durchschnittlichen Haushaltsverbrauch von 3.000 bis 4.000 Kilowattstunden pro Jahr. Bei optimaler Ausrichtung und den klimatischen Bedingungen des Saarlandes kann eine Photovoltaikanlage pro Megawatt peak installierter Leistung etwa 900 bis 1.000 Megawattstunden Strom jährlich erzeugen. Daraus lässt sich ableiten, dass die geplante Anlage eine installierte Leistung von etwa 35 bis 40 Megawatt peak haben wird.

Wirtschaftliche Auswirkungen für die Gemeinde

Die finanziellen Vorteile für die Gemeinde Wallerfangen sind beträchtlich. Die Verpachtung der 40 Hektar großen Fläche soll der Gemeindekasse jährlich bis zu 300.000 Euro einbringen. Dies entspricht einem Pachtertrag von etwa 7.500 Euro pro Hektar und Jahr, was deutlich über den üblichen Sätzen für Solarpark-Verpachtungen liegt, die normalerweise zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Hektar liegen. Der höhere Pachtertrag erklärt sich möglicherweise durch die besonders günstigen Standortbedingungen, die bereits vorhandene Infrastruktur und die Nähe zu Einspeisepunkten.

Zusätzlich zu den direkten Pachteinnahmen profitiert die Gemeinde von weiteren wirtschaftlichen Effekten. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz haben Kommunen seit 2023 Anspruch auf eine finanzielle Beteiligung von 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde. Bei einer jährlichen Stromproduktion von etwa 35 Millionen Kilowattstunden würde dies zusätzliche Einnahmen von rund 70.000 Euro pro Jahr bedeuten. Darüber hinaus können Gewerbesteuereinnahmen anfallen, falls der Betreiber des Solarparks seinen Sitz in der Gemeinde hat.

Auswahlverfahren und Investoren

Mehrere Investoren haben ihr Interesse an dem Projekt bekundet, wobei der Gemeinderat über die Vergabe entscheiden wird. Dieses Auswahlverfahren ist charakteristisch für kommunale Flächenverpachtungen, bei denen neben dem gebotenen Pachtzins auch andere Kriterien wie Erfahrung des Investors, technisches Konzept, ökologische Begleitmaßnahmen und lokale Wertschöpfung eine Rolle spielen. Die Entscheidung soll im Herbst fallen, was einem typischen Zeitplan für solche Projekte entspricht.

Die hohe Attraktivität der Fläche für Investoren erklärt sich durch mehrere Faktoren. Das ehemalige Sendegelände verfügt bereits über eine gute Anbindung an das Stromnetz, da für den Betrieb der Sendeanlage entsprechende Infrastruktur vorhanden war. Zudem handelt es sich um eine zusammenhängende, ebene Fläche ohne größere topographische Hindernisse, was die Installation und den Betrieb der Solarmodule vereinfacht und kostengünstiger macht.

Bedeutung für die saarländische Energiewende

Der geplante Solarpark fügt sich in die ehrgeizigen Ausbauziele des Saarlandes für erneuerbare Energien ein. Die saarländische Landesregierung hat sich mit dem Energiefahrplan 2030 das Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von derzeit etwa 20 Prozent auf 40 Prozent zu verdoppeln. Bis 2030 soll ein Zubau von 750 Megawatt bei der Photovoltaik und 500 Megawatt bei der Windenergie erreicht werden.

Das Saarland steht aufgrund seiner hohen Bevölkerungsdichte von 386 Einwohnern pro Quadratkilometer und dem bedeutenden Industriesektor vor besonderen Herausforderungen bei der Energiewende. Trotz der begrenzten Fläche hat das Bundesland bereits beachtliche Fortschritte erzielt. Mit 346,5 Kilowatt installierter Photovoltaikleistung pro Quadratkilometer liegt das Saarland deutschlandweit auf Platz eins bei der Flächeneffizienz. Der geplante Solarpark in Wallerfangen-Ittersdorf würde einen wichtigen Beitrag zu den Ausbauzielen leisten und etwa fünf Prozent des anvisierten Photovoltaik-Zubaus bis 2030 abdecken.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren

Die Realisierung des Solarparks erfordert ein mehrstufiges Planungs- und Genehmigungsverfahren. Da Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht zu den privilegierten Vorhaben im Außenbereich gehören, muss die Gemeinde zunächst einen Bebauungsplan aufstellen und den Flächennutzungsplan entsprechend ändern. Dieser Prozess dauert durchschnittlich sechs bis zwölf Monate und umfasst verschiedene Prüfungen bezüglich Natur- und Landschaftsschutz, Bodenbeschaffenheit und Netzanbindung.

Ein ähnliches Verfahren läuft bereits für den Solarpark Ihn in der gleichen Gemeinde Wallerfangen, wo auf 19 Hektar eine weitere Photovoltaikanlage geplant ist. Die Erfahrungen aus diesem Projekt können für das größere Vorhaben in Ittersdorf genutzt werden. Das Saarland hat mit der Verordnung zur Errichtung von Photovoltaik auf Agrarflächen eine Flächenkulisse für Freiflächenanlagen ausgewiesen, die solche Projekte erleichtert.

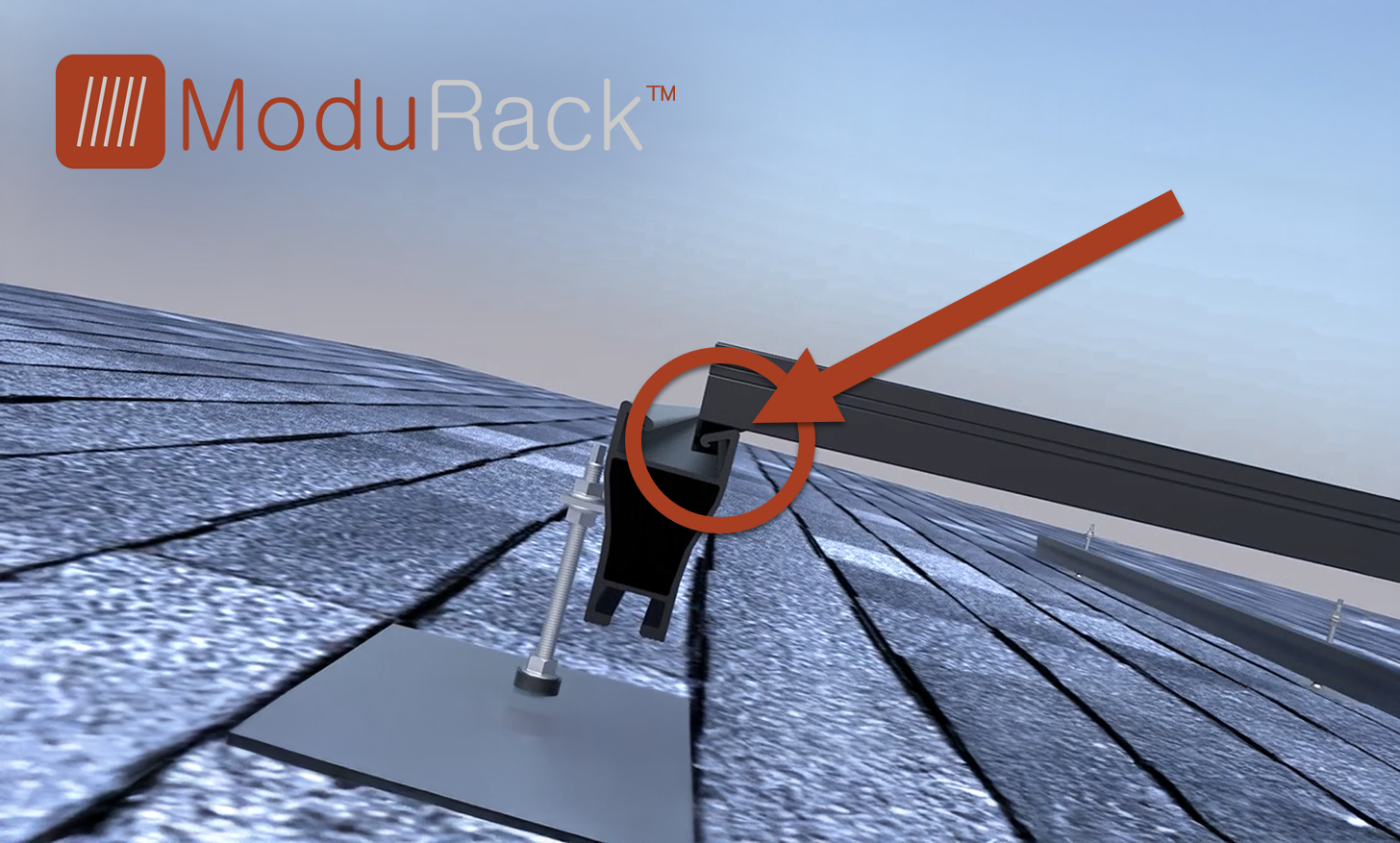

Neu: Patent aus den USA – Solarparks bis zu 30 % günstiger und 40 % schneller und einfacher installieren – mit Erklärvideos!

Neu: Patent aus den USA – Solarparks bis zu 30 % günstiger und 40 % schneller und einfacher installieren – mit Erklärvideos! - Bild: Xpert.Digital

Das Herzstück dieser technologischen Weiterentwicklung ist die bewusste Abkehr von der konventionellen Klemmenbefestigung, die seit Jahrzehnten den Standard darstellt. Das neue und zeit- wie kostengünstigere Montagesystem begegnet dieses mit einem grundlegend anderen, intelligenteren Konzept. Anstatt die Module punktuell zu klemmen, werden sie in eine durchgehende, speziell geformte Trägerschiene eingelegt und dort sicher gehalten. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass alle auftretenden Kräfte – seien es statische Lasten durch Schnee oder dynamische Lasten durch Wind – gleichmäßig über die gesamte Länge des Modulrahmens verteilt werden.

Mehr dazu hier:

70.000 Module, 40 MW: So entsteht ein moderner Solarpark – Wie der Solarpark Wallerfangen-Ittersdorf 14.000 Tonnen CO2 jährlich spart

Technische Umsetzung und Modulauswahl

Moderne Solarparks nutzen üblicherweise monokristalline oder bifaziale Solarmodule mit Leistungen von über 500 Watt peak pro Modul. Bei der geplanten Anlagengröße von etwa 35 bis 40 Megawatt würden ungefähr 70.000 bis 80.000 Solarmodule benötigt. Die Module werden auf Metallgestellen montiert, die typischerweise eine Höhe von zwei bis drei Metern erreichen. Der Abstand zwischen den Modulreihen wird so gewählt, dass Verschattung minimiert und eine extensive Bewirtschaftung der Flächen weiterhin möglich ist.

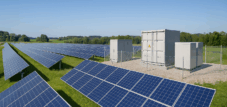

Für die Netzanbindung sind mehrere Transformatorenstationen erforderlich, die den erzeugten Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom umwandeln und auf die entsprechende Spannungsebene transformieren. Die Einspeisung erfolgt voraussichtlich in das Mittelspannungsnetz des regionalen Netzbetreibers, von wo der Strom in das überregionale Verteilnetz weitergeleitet wird.

Umweltauswirkungen und Begleitmaßnahmen

Photovoltaik-Freiflächenanlagen bieten die Möglichkeit, ökologische Verbesserungen zu erreichen. Durch die extensive Nutzung der Flächen zwischen und unter den Modulen können Blühwiesen angelegt werden, die Lebensraum für Insekten und andere Kleintiere schaffen. Die reduzierte landwirtschaftliche Intensivnutzung führt oft zu einer Erholung der Böden und einer Zunahme der Biodiversität.

Bei dem geplanten Projekt in Ittersdorf ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine bereits technisch genutzte Fläche handelt, die durch die jahrzehntelange Nutzung als Sendeanlage geprägt ist. Die Umwandlung in einen Solarpark kann daher als sinnvolle Nachnutzung betrachtet werden, die den Charakter der Fläche als Standort für technische Infrastruktur beibehält, dabei aber einen direkten Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Klimaschutzwirkung und CO2-Einsparung

Die jährliche Stromproduktion von etwa 35 Millionen Kilowattstunden ermöglicht eine erhebliche Einsparung von Kohlendioxid-Emissionen. Gegenüber dem deutschen Strommix mit einem CO2-Ausstoß von etwa 400 Gramm pro Kilowattstunde können durch den Solarpark jährlich rund 14.000 Tonnen CO2 vermieden werden. Über die geplante Betriebsdauer von 25 bis 30 Jahren summiert sich die Einsparung auf über 350.000 Tonnen CO2.

Diese Klimaschutzwirkung entspricht etwa dem jährlichen CO2-Ausstoß von 7.000 Durchschnitts-Pkw oder dem Heizenergiebedarf von 3.500 Einfamilienhäusern. Damit leistet das Projekt einen messbaren Beitrag zu den Klimaschutzzielen des Saarlandes, das bis 2045 klimaneutral werden möchte.

Vergleich mit anderen Solarpark-Projekten

Im regionalen Vergleich würde der Solarpark Wallerfangen-Ittersdorf eine Spitzenposition einnehmen. Der derzeit größte Solarpark des Saarlandes in Weierweiler hat eine Leistung von 20 Megawatt und versorgt etwa 6.000 Haushalte mit Strom. Der geplante Solarpark Limbach-Dorf in der Gemeinde Schmelz soll mit bis zu 80 Megawatt und einer Fläche von 80 Hektar noch größer werden, befindet sich aber erst in der Planungsphase.

Deutschlandweit betrachtet gehört eine 40-Hektar-Anlage zu den größeren Projekten. Der Energiepark Witznitz in Sachsen ist mit 650 Megawatt auf 500 Hektar derzeit der größte Solarpark Deutschlands. Projekte in der Größenordnung des geplanten Wallerfanger Solarparks finden sich aber in vielen Bundesländern und zeigen die wachsende Bedeutung großflächiger Photovoltaikanlagen für die Energiewende.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Finanzierung

Die Finanzierung von Solarparks erfolgt heute überwiegend über langfristige Stromlieferverträge oder die Vermarktung am Strommarkt in Kombination mit der Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Große Photovoltaikanlagen können mittlerweile Stromgestehungskosten von unter sechs Cent pro Kilowattstunde erreichen und sind damit konkurrenzfähig mit konventionellen Kraftwerken.

Die Investitionskosten für Solarparks liegen je nach Größe und Standortbedingungen zwischen 650.000 und 800.000 Euro pro Megawatt installierter Leistung. Für den geplanten Solarpark in Wallerfangen-Ittersdorf würde dies Gesamtinvestitionen von etwa 25 bis 30 Millionen Euro bedeuten. Diese Summe zeigt die erhebliche wirtschaftliche Bedeutung des Projekts für die Region und die damit verbundenen Chancen für lokale Unternehmen bei Bau und Wartung der Anlage.

Bürgerbeteiligung und gesellschaftliche Akzeptanz

Moderne Solarpark-Projekte setzen zunehmend auf Bürgerbeteiligung, um die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen und lokale Wertschöpfung zu ermöglichen. Mögliche Beteiligungsformen reichen von Informationsveranstaltungen über Nachrangdarlehen bis hin zur Gründung von Energiegenossenschaften. Auch kommunale Beteiligungen an den Projekten werden häufiger praktiziert, wobei die Gemeinde selbst als Investor auftritt oder Anteile an dem Solarpark erwirbt.

Die Akzeptanz für Photovoltaik-Projekte ist in der Bevölkerung generell hoch, da sie als umweltfreundlich und lärmfrei wahrgenommen werden. Anders als bei Windenergieanlagen gibt es selten Proteste oder größere Widerstände gegen Solarparks. Die Nutzung einer bereits technisch geprägten Fläche wie dem ehemaligen Sendegelände dürfte die Akzeptanz zusätzlich erhöhen, da keine unberührte Landschaft verändert wird.

Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft

Der Bau und Betrieb des Solarparks bietet Chancen für die lokale Wirtschaft. Während der Bauphase sind zahlreiche Arbeitsplätze in den Bereichen Erdbau, Elektroinstallation, Logistik und Projektmanagement erforderlich. Regionale Unternehmen können von Aufträgen für Planungsleistungen, Sicherheitstechnik, Wartung und Landschaftspflege profitieren.

Über die gesamte Betriebsdauer der Anlage entstehen dauerhafte Arbeitsplätze für Wartung, Überwachung und Verwaltung. Auch wenn diese Anzahl begrenzt ist, tragen sie zur regionalen Wertschöpfung bei. Die jährlichen Pachteinnahmen der Gemeinde können in lokale Infrastrukturprojekte, Bildungseinrichtungen oder andere kommunale Aufgaben investiert werden und kommen somit der gesamten Bevölkerung zugute.

Technologische Innovationen und Zukunftsperspektiven

Moderne Solarparks integrieren zunehmend innovative Technologien zur Optimierung der Stromerzeugung und Netzintegration. Dazu gehören intelligente Wechselrichter, die zur Netzstabilität beitragen können, sowie Überwachungssysteme, die den Betrieb der Anlage permanent kontrollieren und bei Störungen automatisch reagieren.

Für die Zukunft sind weitere technologische Entwicklungen zu erwarten, die die Effizienz von Solarparks steigern werden. Dazu zählen verbesserte Modulwirkungsgrade, bifaziale Module, die auch die Rückseite zur Stromerzeugung nutzen, sowie die Integration von Batteriespeichern zur Zwischenspeicherung der erzeugten Energie. Diese Entwicklungen könnten auch für den Solarpark in Wallerfangen-Ittersdorf relevant werden, falls in der Planungsphase entsprechende Optionen berücksichtigt werden.

Der geplante Solarpark in Wallerfangen-Ittersdorf steht somit exemplarisch für die Transformation der Energieversorgung im Saarland. Auf einer Fläche mit technischer Vergangenheit entsteht ein modernes Kraftwerk für die Zukunft, das zur Versorgungssicherheit, zum Klimaschutz und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beiträgt. Die Entscheidung des Gemeinderats im Herbst wird zeigen, welcher Investor das Vertrauen erhält, dieses bedeutende Projekt zu realisieren und damit ein neues Kapitel in der Energiegeschichte des Standorts zu schreiben.

Schau mal, dieses kleine Detail erspart bis zu 40% Installationszeit und verursacht bis zu 30% weniger Kosten. Kommt aus den USA, ist patentiert.

Das Herzstück der Innovation von ModuRack ist die Abkehr von der konventionellen Klemmenbefestigung. Anstelle von Klemmen werden die Module in eine durchgehende Trägerschiene eingelegt und gehalten.

Mehr dazu hier:

Ihr Partner für Business Development im Bereich Photovoltaik und Bau

Von Industriedach-PV über Solarparks bis hin zu größeren Solarparkplätzen

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.