Solarpark in Bürstadt auf 13 Hektar: Konflikt zwischen Landwirtschaft und Energiewende – Agri-PV als Kompromiss?

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 6. September 2025 / Update vom: 6. September 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Solarpark in Bürstadt auf 13 Hektar: Konflikt zwischen Landwirtschaft und Energiewende – Agri-PV als Kompromiss? – Bild: Xpert.Digital

Solarpark statt Landwirtschaft: Bürstadts politische Diskussion über die Energiewende

Die Lösung im Solar-Streit? Wie diese geniale Technik Landwirtschaft und Energiewende versöhnen soll

Die Transformation der deutschen Energiewirtschaft führt zunehmend zu Konflikten zwischen traditioneller Landwirtschaft und dem rasanten Ausbau der Solarenergie. Besonders deutlich wird diese Problematik am geplanten Solarpark in Bürstadt, einer hessischen Stadt mit rund 15.000 Einwohnern, wo auf 13 Hektar Ackerfläche eine Photovoltaikanlage entstehen soll. Das Projekt veranschaulicht exemplarisch die vielschichtigen Herausforderungen der Energiewende auf lokaler Ebene.

Bürstadts Weg zur Solarenergie

Die Stadt Bürstadt hat bereits eine lange Geschichte mit der Solarenergie. Schon 2005 wurde dort die damals größte Photovoltaik-Dachflächenanlage der Welt auf dem Gebäude eines Logistikunternehmens mit einer Leistung von 5 Megawatt in Betrieb genommen. Zusätzlich entstanden 2010 eine innovative Photovoltaikanlage als Lärmschutzwand an der B47 sowie weitere Bürgersolaranlagen auf öffentlichen Gebäuden. Diese Vorerfahrungen haben der Stadt wichtige Kenntnisse im Umgang mit Solarprojekten vermittelt und das lokale Bewusstsein für erneuerbare Energien geschärft.

Der aktuelle Solarpark soll auf einer Fläche von 13 Hektar südlich der B47 und westlich der B44 entstehen, was etwa 15 Fußballfeldern entspricht. Bürgermeisterin Bärbel Schader betonte, dass die Anlage zwei Drittel des gesamten Stromverbrauchs der Stadt Bürstadt decken könnte. Als Investor tritt die GGEW (Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße) auf, ein etabliertes Energieunternehmen der Region.

Ökonomische Triebkräfte des Wandels

Die wirtschaftlichen Realitäten spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung der Landwirte. Während traditionelle landwirtschaftliche Pachtpreise in Deutschland durchschnittlich bei 375 bis 407 Euro pro Hektar und Jahr liegen, können Grundstückseigentümer für Photovoltaikanlagen zwischen 3.000 und 5.000 Euro pro Hektar erzielen. Dies entspricht einer Steigerung um das Zehn- bis Dreizehnfache gegenüber der herkömmlichen landwirtschaftlichen Verpachtung.

Diese drastische Differenz macht es für Landwirte oft unrentabel, gegen Solarprojekte zu bieten. Ein Landwirt in Bürstadt hat bereits erklärt, dass er seine Felder nicht mehr bewirtschaften möchte und sie stattdessen für die Stromerzeugung zur Verfügung stellen will. Für die Gemeinde bedeutet dies ebenfalls zusätzliche Einnahmen durch Gewerbesteuern und kommunale Beteiligungsverträge, die typischerweise 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde betragen.

Politische Reaktionen und Bürgerbeteiligung

Die politischen Reaktionen in Bürstadt spiegeln die deutschlandweite Diskussion wider. Überraschenderweise fand das Projekt parteiübergreifende Unterstützung. Franz Siegl von der SPD begrüßte die Anstrengungen in Richtung erneuerbarer Energien, während Uwe Koch von den Grünen argumentierte, dass Dachflächen allein nicht ausreichen würden, um den Strombedarf zu decken. Selbst kritische Stimmen wie Jürgen Heiser von der FDP, der den Flächenverbrauch bedauerte, stimmten letztendlich zu.

Bemerkenswert ist dabei, dass sich Bürstadts Position seit 2020 deutlich gewandelt hat. Damals hatte die Stadtverordnetenversammlung noch ein 5,2 Hektar großes Solarprojekt auf Lampertheimer Gemarkung abgelehnt, hauptsächlich wegen befürchteter Verluste bei Mitspracherechten. Die aktuelle Zustimmung zeigt ein verändertes Bewusstsein für die Dringlichkeit der Energiewende.

Ein wichtiger Aspekt ist die geplante Bürgerbeteiligung. Wie GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann erläuterte, sollen die Bürger gleich zweifach profitieren: durch regionale und damit niedrigere Energiepreise sowie durch die Möglichkeit finanzieller Beteiligung an der Anlage. Diese Form der Bürgerbeteiligung ist inzwischen ein bewährtes Instrument zur Steigerung der lokalen Akzeptanz von Energieprojekten.

Flächenkonkurrenz und Nahrungssicherheit

Die Diskussion um Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen berührt fundamentale Fragen der Nahrungssicherheit. Deutschland nutzt etwa 16,5 Millionen Hektar für die landwirtschaftliche Produktion, was knapp 50 Prozent der Gesamtfläche entspricht. Experten schätzen, dass bereits ein Prozent der landwirtschaftlichen Flächen für Photovoltaikanlagen ausreichen würde, um einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Gleichzeitig steigen die Pachtpreise für Ackerland kontinuierlich an. Zwischen 2013 und 2023 erhöhten sie sich um 47 Prozent, was den Druck auf Landwirte zusätzlich verstärkt. Diese Entwicklung wird durch verschiedene Faktoren angetrieben: die allgemeine Flächenknappheit, steigende Lebensmittelpreise, staatliche Subventionen und eben auch die Konkurrenz durch lukrativere alternative Nutzungsformen wie Solarparks.

Die Sorge um den Verlust fruchtbarer Böden ist berechtigt, zumal Deutschland bereits heute einen erheblichen Teil seiner Nahrungsmittel importiert. Kritiker argumentieren, dass wertvolle Ackerböden mit mehr als 50 Bodenpunkten grundsätzlich nicht für Solaranlagen genutzt werden sollten. Auf der anderen Seite weisen Befürworter darauf hin, dass Photovoltaikanlagen nach 20 bis 30 Jahren komplett rückbaubar sind, während andere Nutzungsformen wie Siedlungs- oder Verkehrsflächen zu permanenten Flächenverlusten führen.

Agri-Photovoltaik als Kompromisslösung

Eine zunehmend diskutierte Alternative stellt die Agri-Photovoltaik dar, die eine Doppelnutzung von Flächen ermöglicht. Bei dieser Technologie werden Solarmodule so installiert, dass gleichzeitig landwirtschaftliche Produktion stattfinden kann. Dies kann durch erhöhte Aufständerung, vertikale Installation oder spezielle Anordnungen der Module geschehen.

Erste Erfahrungen mit Agri-PV-Anlagen zeigen durchaus positive Ergebnisse. In einem Projekt in Nordrhein-Westfalen erzielte ein Landwirt unter den Solarmodulen sogar höhere landwirtschaftliche Erträge als auf der benachbarten Referenzfläche. Die Module bieten Schutz vor extremer Sonneneinstrahlung, Starkregen und Hagel, was besonders in Zeiten des Klimawandels von Vorteil sein kann. Allerdings sind solche Anlagen deutlich teurer als herkömmliche Freiflächenanlagen und die Bewirtschaftung ist komplexer.

Die Pachtpreise für Agri-PV-Anlagen liegen zwischen 2.000 und 3.500 Euro pro Hektar und Jahr, also deutlich unter den Preisen für reine Solarparks, aber immer noch erheblich über den traditionellen landwirtschaftlichen Pachtpreisen. Für die Landwirte bedeutet dies eine Diversifizierung der Einkommensquellen, während gleichzeitig die Nahrungsmittelproduktion teilweise erhalten bleibt.

Neu: Patent aus den USA – Solarparks bis zu 30 % günstiger und 40 % schneller und einfacher installieren – mit Erklärvideos!

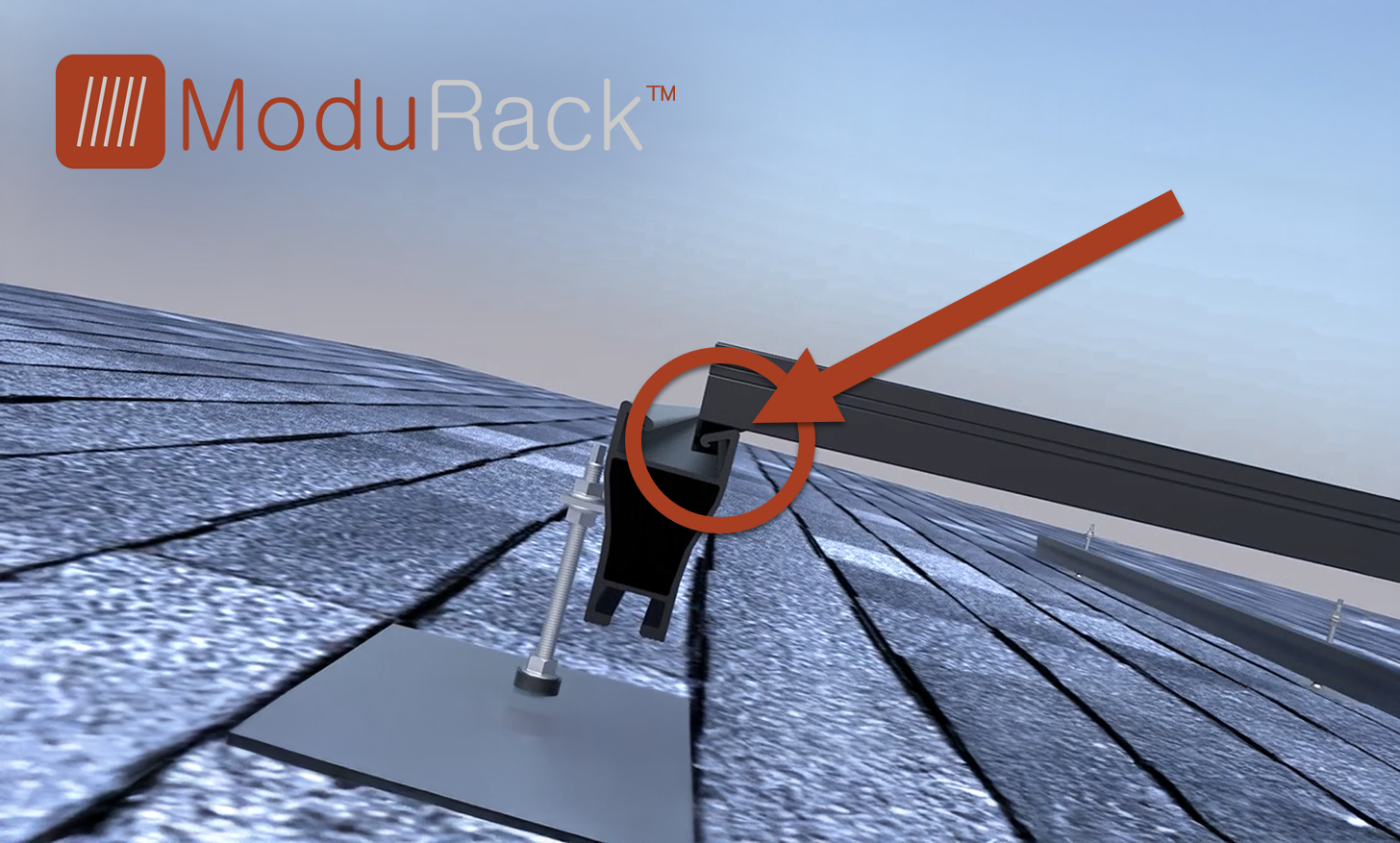

Neu: Patent aus den USA – Solarparks bis zu 30 % günstiger und 40 % schneller und einfacher installieren – mit Erklärvideos! - Bild: Xpert.Digital

Das Herzstück dieser technologischen Weiterentwicklung ist die bewusste Abkehr von der konventionellen Klemmenbefestigung, die seit Jahrzehnten den Standard darstellt. Das neue und zeit- wie kostengünstigere Montagesystem begegnet dieses mit einem grundlegend anderen, intelligenteren Konzept. Anstatt die Module punktuell zu klemmen, werden sie in eine durchgehende, speziell geformte Trägerschiene eingelegt und dort sicher gehalten. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass alle auftretenden Kräfte – seien es statische Lasten durch Schnee oder dynamische Lasten durch Wind – gleichmäßig über die gesamte Länge des Modulrahmens verteilt werden.

Mehr dazu hier:

Mehr Biodiversität dank Solarparks? Fakten und Konzepte

Technische und regulatorische Herausforderungen

Die Umsetzung von Solarprojekten auf landwirtschaftlichen Flächen bringt verschiedene technische und regulatorische Herausforderungen mit sich. Zunächst müssen die Flächen im Flächennutzungsplan umgewidmet werden, was ein langwieriges Genehmigungsverfahren nach sich zieht. Die Gemeinde Bürstadt hat bereits den Aufstellungsbeschluss für die 17. Änderung des Flächennutzungsplans “Erneuerbare Energien” gefasst, der sowohl Photovoltaik als auch Windkraft ermöglichen soll.

Ein kritischer Faktor ist die Nähe zu Netzanschlusspunkten. Je weiter eine Anlage von einem Umspannwerk oder einer Trafostation entfernt ist, desto höher werden die Anschlusskosten. Als Faustregel gilt, dass pro Hektar etwa 500 Meter Entfernung zum Netzanschlusspunkt akzeptabel sind. Bei größeren Entfernungen können die Kosten für die Kabelverlegung die Rentabilität erheblich beeinträchtigen.

Darüber hinaus müssen bei der Standortwahl verschiedene Schutzgebiete berücksichtigt werden. Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete und Moorböden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Auch der Artenschutz spielt eine wichtige Rolle, wie das Beispiel eines Solarparks zeigt, wo Kabel mittels Spülbohrung verlegt werden mussten, um ein Vogelschutzgebiet nicht zu beeinträchtigen.

Gesellschaftliche Akzeptanz und Bürgerwiderstand

Die gesellschaftliche Akzeptanz von Solarparks variiert stark je nach Region und Projektgestaltung. Während in Bürstadt das Projekt breite politische Unterstützung findet, zeigen Beispiele aus anderen Regionen deutlichen Bürgerwiderstand. Besonders kritisch werden oft die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die befürchtete Beeinträchtigung des Tourismus gesehen.

Ein häufig vorgebrachter Einwand betrifft mögliche Blendwirkungen der Solarmodule, insbesondere in der Nähe von Bundesstraßen. Im Fall des geplanten Bürstädter Solarparks direkt neben der B44 und B47 wurde diese Problematik bereits in der Planungsphase thematisiert. Moderne Solarmodule sind jedoch so konzipiert, dass sie das Sonnenlicht absorbieren und nicht reflektieren, wodurch Blendeffekte minimiert werden.

Die Bürgerbeteiligung erweist sich als wesentlicher Faktor für die Akzeptanz. Projekte, bei denen Bürger finanziell partizipieren können oder bei denen die Gewinne in der Region verbleiben, stoßen auf deutlich weniger Widerstand. Das Modell der Energiegenossenschaft Starkenburg, die bereits mehrere Bürgersolaranlagen in der Region realisiert hat, zeigt, wie lokale Beteiligung funktionieren kann.

Umweltauswirkungen und Biodiversität

Moderne Solarparks haben oft positive Auswirkungen auf die Biodiversität. Zwischen und unter den Modulreihen entstehen häufig wertvolle Lebensräume für verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Der Verzicht auf Pestizide und intensive Bewirtschaftung führt zur Entwicklung artenreicher Grünflächen. Studien zeigen, dass gut gestaltete Solarparks die Artenvielfalt sogar steigern können.

Dennoch gibt es auch kritische Aspekte. Die Versiegelung sollte auf maximal fünf Prozent der Fläche begrenzt bleiben, was bei modernen Anlagen durchaus erreicht wird. Problematischer ist die großflächige Überbauung zusammenhängender landwirtschaftlicher Gebiete, die zu einer Fragmentierung der Landschaft führen kann. Hier sind durchdachte Planungskonzepte gefragt, die ökologische Korridore und Pufferzonen berücksichtigen.

Die zeitliche Begrenzung von Solarparks ist ein wichtiger Aspekt für die langfristige Flächennutzung. Die meisten Anlagen sind für eine Betriebsdauer von 20 bis 30 Jahren konzipiert, danach können die Flächen wieder vollständig der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. Dies unterscheidet Solarparks grundlegend von anderen Infrastrukturprojekten, die zu dauerhaften Flächenverlusten führen.

Wirtschaftliche Perspektiven und Energieautarkie

Die Energieautarkie wird für viele Kommunen zu einem strategischen Ziel. Bürstadt strebt an, den eigenen Strombedarf weitgehend aus lokalen erneuerbaren Quellen zu decken. Der geplante 13-Hektar-Solarpark könnte zusammen mit bestehenden Anlagen und geplanten Windkraftprojekten einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.

Für die lokale Wirtschaft bedeuten Solarparks zusätzliche Wertschöpfung. Neben den direkten Investitionen entstehen Arbeitsplätze in Planung, Bau und Wartung. Die Kommunen profitieren durch Gewerbesteuereinnahmen und Beteiligungsverträge. Bei dem Bürstädter Projekt sollen die Bürger zudem direkt durch günstigere Strompreise und Beteiligungsmöglichkeiten partizipieren.

Die langfristige Wirtschaftlichkeit hängt stark von der Entwicklung der Strompreise ab. Aktuelle Prognosen gehen von weiter steigenden Energiepreisen aus, was die Attraktivität von Solarinvestitionen zusätzlich erhöht. Gleichzeitig sinken die Kosten für Photovoltaikanlagen kontinuierlich, was zu einer weiteren Verbesserung der Wirtschaftlichkeit führt.

Zukunftsperspektiven und Innovationen

Die Technologieentwicklung eröffnet neue Möglichkeiten für die Integration von Solarenergie in die Landwirtschaft. Floating-PV auf Gewässern, Solaranlagen über Parkplätzen und an Verkehrswegen sowie innovative Agri-PV-Konzepte können den Druck auf landwirtschaftliche Flächen reduzieren. Das technische Potenzial dieser Anwendungen ist erheblich und könnte den Bedarf an Freiflächenanlagen auf Ackerflächen deutlich verringern.

Besonders vielversprechend sind vertikale Agri-PV-Systeme, die zwischen den Modulreihen eine nahezu uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung ermöglichen. Diese Anlagen haben zudem den Vorteil, dass sie morgens und abends sowie bei diffusem Licht gute Erträge liefern und somit die Stromproduktion zeitlich besser verteilen.

Die Digitalisierung eröffnet weitere Optimierungsmöglichkeiten. Smart-Farming-Technologien können die Bewirtschaftung von Agri-PV-Anlagen effizienter gestalten, während intelligente Netzintegration die Vorteile dezentraler Stromerzeugung besser nutzt. Die Kombination von Solarstrom mit Batteriespeichern und Power-to-X-Technologien kann zudem die Systemintegration verbessern.

Ausbalancierung konkurrierender Interessen

Das Beispiel Bürstadt zeigt, dass der Konflikt zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und Solarenergie nicht zwangsläufig unüberwindbar ist. Durch transparente Planungsprozesse, faire Bürgerbeteiligung und innovative Technologien wie Agri-PV lassen sich Kompromisse finden, die den Interessen aller Beteiligten gerecht werden können.

Entscheidend ist ein ausgewogenes Vorgehen, das hochwertige Ackerböden möglichst schont, gleichzeitig aber den notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien ermöglicht. Die Politik ist gefordert, klare Leitplanken zu setzen und Anreize für innovative Lösungen zu schaffen. Dabei sollten vorbelastete Flächen und Synergiekonzepte wie Agri-PV Vorrang vor der reinen Flächenkonkurrenz haben.

Die Energiewende erfordert gesellschaftliche Kompromisse und die Bereitschaft aller Akteure, tradierte Denkmuster zu überdenken. Der Fall Bürstadt zeigt, dass dies durchaus gelingen kann, wenn alle Beteiligten an einem konstruktiven Dialog teilnehmen und gemeinsam nach zukunftsfähigen Lösungen suchen. Die Balance zwischen Nahrungssicherheit und Energiesicherheit wird eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte bleiben, aber innovative Ansätze wie die Agri-Photovoltaik zeigen Wege auf, wie beide Ziele miteinander vereinbart werden können.

Schau mal, dieses kleine Detail erspart bis zu 40% Installationszeit und verursacht bis zu 30% weniger Kosten. Kommt aus den USA, ist patentiert.

Das Herzstück der Innovation von ModuRack ist die Abkehr von der konventionellen Klemmenbefestigung. Anstelle von Klemmen werden die Module in eine durchgehende Trägerschiene eingelegt und gehalten.

Mehr dazu hier:

Ihr Partner für Business Development im Bereich Photovoltaik und Bau

Von Industriedach-PV über Solarparks bis hin zu größeren Solarparkplätzen

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.