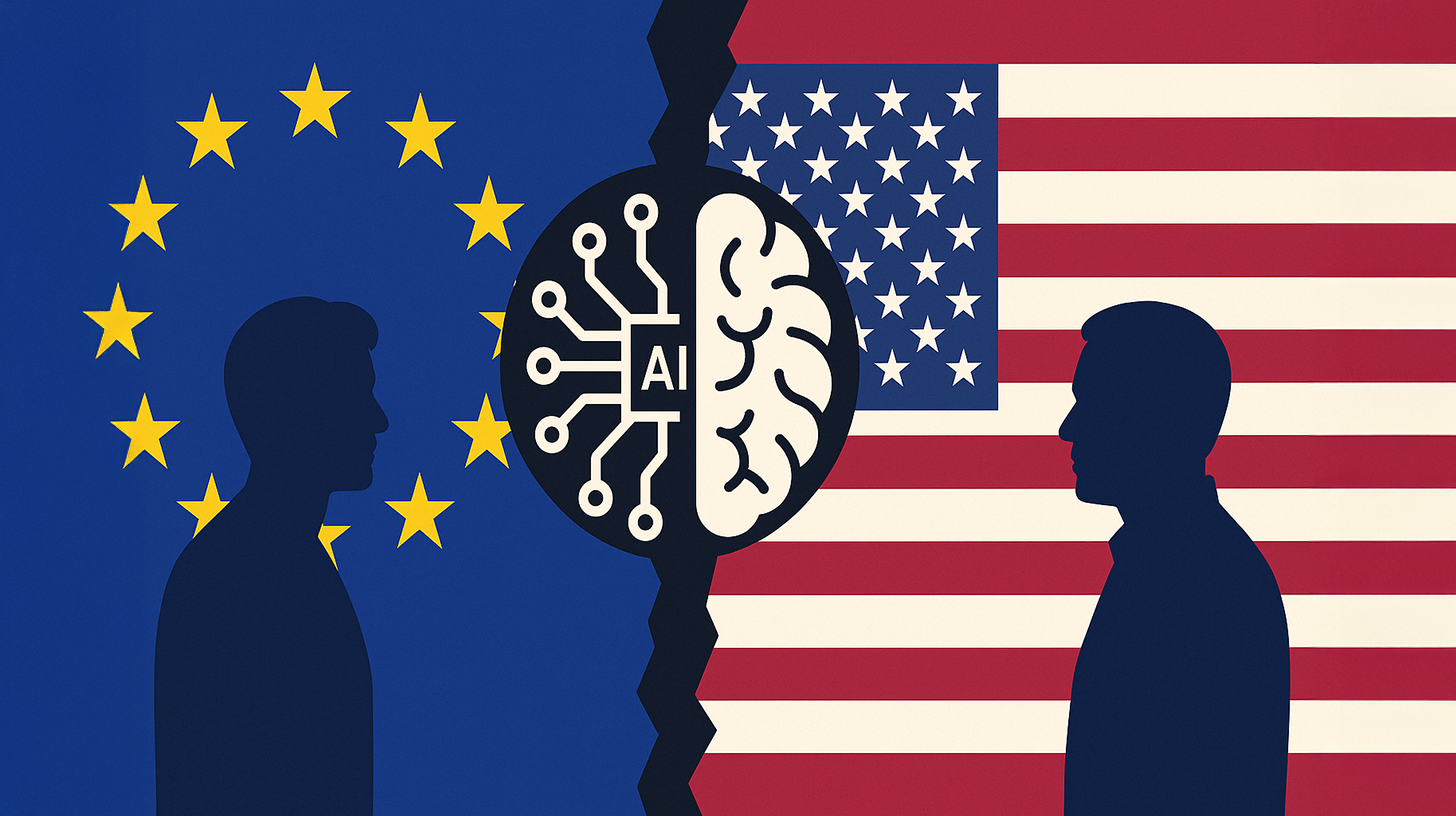

EU vs. USA: Schluss mit dem Daten-Klau? Wie das neue EU-Gesetz das Training von KI für immer verändern soll

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 4. August 2025 / Update vom: 4. August 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

EU vs. USA: Schluss mit dem Daten-Klau? Wie das neue EU-Gesetz das Training von KI für immer verändern soll – Bild: Xpert.Digital

Mehr Transparenz, strengere Regeln: Was das neue EU-Gesetz für Ihre Sicherheit bei KI wirklich bringt

Strengere Regeln für ChatGPT, Gemini und Co. – Die neuen EU-Regeln für Künstliche Intelligenz

Ab dem 2. August 2025 gelten in der Europäischen Union strengere Regeln für große Systeme künstlicher Intelligenz wie ChatGPT, Gemini oder Claude. Diese Regeln sind Teil der EU-KI-Verordnung, auch bekannt als AI Act, die schrittweise in Kraft tritt. Die neuen Vorschriften betreffen speziell sogenannte KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck, auf Englisch General-Purpose AI Models oder kurz GPAI. Darunter fallen Systeme, die vielseitig einsetzbar sind und für verschiedene Aufgaben verwendet werden können – von der Textgenerierung über Übersetzungen bis hin zur Programmierung.

Die Anbieter dieser Systeme müssen künftig umfassende Transparenzpflichten erfüllen. Sie müssen offenlegen, wie ihre Systeme funktionieren, mit welchen Daten sie trainiert wurden und welche Maßnahmen zum Schutz von Urheberrechten ergriffen wurden. Besonders leistungsstarke Modelle, die potenziell systemische Risiken bergen könnten, unterliegen zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen und müssen regelmäßige Risikobewertungen durchführen.

Passend dazu:

- EU verschärft Regulierung von KI: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Verordnung ab August 2025

Warum führt die EU diese Regulierung ein?

Die Europäische Union verfolgt mit der KI-Verordnung mehrere Ziele. Zum einen soll sie Bürgerinnen und Bürger vor den potenziellen Risiken künstlicher Intelligenz schützen, zum anderen aber auch Innovation fördern und Rechtssicherheit für Unternehmen schaffen. Die EU möchte damit weltweit Vorreiter bei der Regulierung von KI sein und Standards setzen, die möglicherweise auch international übernommen werden.

Ein zentrales Anliegen ist der Schutz von Grundrechten. Die Verordnung soll sicherstellen, dass KI-Systeme transparent, nachvollziehbar, nicht diskriminierend und umweltfreundlich sind. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass KI-Systeme für Zwecke eingesetzt werden, die mit den Werten der EU unvereinbar sind, wie etwa Social Scoring nach chinesischem Vorbild oder manipulative Praktiken.

Welche konkreten Pflichten haben die Anbieter ab August 2025?

Die Anbieter von GPAI-Modellen müssen ab dem 2. August 2025 eine Reihe von Verpflichtungen erfüllen. Dazu gehört zunächst eine umfassende technische Dokumentation, die Details über die Modellarchitektur, die Trainingsmethodik, die Herkunft der Trainingsdaten, den Energieverbrauch und die verwendeten Rechenressourcen enthält. Diese Dokumentation muss kontinuierlich aktualisiert und den Behörden auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Ein besonders wichtiger Aspekt ist die Urheberrechts-Compliance. Die Anbieter müssen eine Strategie zur Einhaltung des EU-Urheberrechts entwickeln und implementieren. Sie müssen sicherstellen, dass sie keine Inhalte für das Training verwenden, für die Rechteinhaber einen Nutzungsvorbehalt erklärt haben. Zudem müssen sie eine hinreichend detaillierte Zusammenfassung der für das Training verwendeten Inhalte erstellen und veröffentlichen. Die EU-Kommission hat hierfür eine verbindliche Vorlage entwickelt, die ab August 2025 für neue Modelle verpflichtend wird.

Was ist mit dem Urheberrecht und dem Training von KI-Modellen?

Die Frage des Urheberrechts beim Training von KI-Modellen ist ein zentraler Streitpunkt. Viele Autoren, Künstler und Medienproduzenten beklagen, dass ihre Werke ohne Erlaubnis zum Training von KI-Systemen verwendet wurden und diese KI ihnen nun Konkurrenz macht. Die neuen EU-Regeln adressieren dieses Problem, indem sie von den Anbietern verlangen, offenzulegen, welche Websites sie nutzen, um auf urheberrechtlich geschützte Werke zuzugreifen.

Laut Artikel 53 der KI-Verordnung müssen Anbieter nachweisen, dass sie ein funktionierendes System haben, um europäisches Urheberrecht zu schützen. Sie müssen eine Policy zur Einhaltung des Urheberrechts einführen, die auch Technologien umfasst, um mögliche Opt-Out-Vorbehalte von Urhebern zu erkennen und zu beachten. Die Text- und Data-Mining-Schranke der DSM-Richtlinie bleibt zwar anwendbar, aber wenn Rechteinhaber sich ihre Rechte vorbehalten haben, müssen die Anbieter eine Genehmigung für die Nutzung einholen.

Wie sieht es mit bereits bestehenden KI-Modellen aus?

Für KI-Modelle, die bereits vor dem 2. August 2025 auf dem Markt waren, gibt es eine längere Übergangsfrist. Anbieter wie OpenAI, Google oder Anthropic, deren Modelle schon vorher verfügbar waren, müssen die Verpflichtungen aus der KI-Verordnung erst ab dem 2. August 2027 erfüllen. Das bedeutet, dass ChatGPT, Gemini und ähnliche bereits existierende Systeme noch zwei weitere Jahre Zeit haben, um sich an die neuen Regeln anzupassen.

Diese gestaffelte Einführung soll den Unternehmen Zeit geben, ihre Systeme und Prozesse anzupassen. Neue Modelle, die nach August 2025 auf den Markt kommen, müssen jedoch von Anfang an die Anforderungen erfüllen.

Was passiert bei Verstößen gegen die neuen Regeln?

Die EU hat ein abgestuftes Sanktionssystem vorgesehen, das empfindliche Strafen bei Verstößen vorsieht. Die Höhe der Bußgelder richtet sich nach der Schwere des Verstoßes. Bei Verstößen gegen die GPAI-Pflichten können Geldbußen von bis zu 15 Millionen Euro oder 3 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängt werden, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Falsche oder irreführende Informationen gegenüber Behörden können mit bis zu 7,5 Millionen Euro oder 1,5 Prozent des Jahresumsatzes geahndet werden.

Wichtig ist jedoch, dass die Durchsetzungsbefugnisse der EU-Kommission erst ab dem 2. August 2026 greifen. Das bedeutet, dass es ein Jahr lang eine Art Übergangsphase gibt, in der die Regeln zwar gelten, aber noch nicht aktiv durchgesetzt werden. Allerdings können geschädigte Bürger oder Konkurrenten bereits in dieser Zeit klagen, wenn sie Verstöße feststellen.

Welche Rolle spielt der freiwillige Verhaltenskodex?

Parallel zu den verbindlichen Regeln hat die EU einen freiwilligen Verhaltenskodex, den Code of Practice für GPAI, entwickelt. Dieser wurde von 13 unabhängigen Experten erarbeitet und soll Unternehmen helfen, die Anforderungen der KI-Verordnung zu erfüllen. Der Kodex gliedert sich in drei Bereiche: Transparenz, Urheberrecht sowie Sicherheit und Schutzmaßnahmen.

Unternehmen, die den Kodex unterzeichnen, können von reduziertem Verwaltungsaufwand und größerer Rechtssicherheit profitieren. Bis Ende Juli 2025 hatten bereits 26 Unternehmen den Kodex unterzeichnet, darunter Aleph Alpha, Amazon, Anthropic, Google, IBM, Microsoft, Mistral AI und OpenAI. Meta hat sich jedoch explizit gegen eine Unterzeichnung entschieden und kritisiert, dass der Kodex rechtliche Unsicherheiten schaffe und über die Anforderungen des AI Act hinausgehe.

Wie unterscheiden sich die Ansätze in der EU und den USA?

Die Regulierungsansätze in der EU und den USA entwickeln sich zunehmend auseinander. Während die EU auf strikte Regulierung und klare Vorgaben setzt, verfolgen die USA unter Präsident Trump einen Weg der Deregulierung. Trump hat kurz nach seinem Amtsantritt die KI-Vorgaben seines Vorgängers Biden aufgehoben und setzt in seinem KI-Plan vollständig auf die Förderung von Innovation ohne regulatorische Hürden.

Ein besonders kontroverser Punkt ist die Frage des Urheberrechts. Trump argumentiert, dass KI-Modelle Inhalte kostenlos nutzen dürfen sollten, ohne Urheberrechte beachten zu müssen. Er vergleicht dies damit, dass auch Menschen, die ein Buch lesen, sich Wissen aneignen, ohne gegen Urheberrechte zu verstoßen. Diese Position steht in deutlichem Gegensatz zu den EU-Vorgaben, die explizit den Schutz von Urheberrechten fordern.

Was bedeutet das für die Nutzer von KI-Systemen?

Für die Endnutzer von KI-Systemen wie ChatGPT oder Gemini bringen die neuen Regeln vor allem mehr Transparenz. Die Anbieter müssen künftig klarer kommunizieren, wie ihre Systeme funktionieren, welche Grenzen sie haben und welche Fehler auftreten können. KI-generierte Inhalte müssen eindeutig als solche gekennzeichnet werden, etwa durch Wasserzeichen bei Bildern oder entsprechende Hinweise bei Texten.

Zudem sollen die Systeme sicherer werden. Durch die vorgeschriebenen Risikobewertungen und Sicherheitsmaßnahmen soll verhindert werden, dass KI-Systeme für schädliche Zwecke missbraucht werden oder diskriminierende Ergebnisse produzieren. Die Nutzer sollen darauf vertrauen können, dass die in der EU verfügbaren KI-Systeme bestimmte Standards einhalten.

Welche KI-Praktiken sind in der EU bereits verboten?

Seit dem 2. Februar 2025 sind in der EU bereits bestimmte KI-Anwendungen vollständig verboten. Dazu gehört das sogenannte Social Scoring, also die Bewertung des Sozialverhaltens von Menschen, wie es in China praktiziert wird. Auch Emotionserkennung am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen ist untersagt. Systeme, die Menschen manipulieren oder ihre Schutzbedürftigkeit ausnutzen, um ihnen Schaden zuzufügen, sind ebenfalls verboten.

Die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ist grundsätzlich nicht erlaubt, es gibt jedoch Ausnahmen für Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung schwerer Straftaten wie Terrorismus oder Menschenhandel. Diese Verbote gelten als Praktiken mit “inakzeptablem Risiko” und sollen die Grundrechte der EU-Bürger schützen.

Wie wird die Einhaltung der Regeln überwacht?

Die Überwachung der KI-Verordnung erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Auf EU-Ebene ist das neu geschaffene KI-Büro der Europäischen Kommission für die Überwachung von GPAI-Modellen zuständig. Die Mitgliedstaaten müssen zudem eigene zuständige Behörden benennen. In Deutschland übernimmt die Bundesnetzagentur in Zusammenarbeit mit anderen Fachbehörden diese Aufgabe.

Für bestimmte Hochrisiko-KI-Systeme werden sogenannte notifizierte Stellen eingebunden, die Konformitätsbewertungen durchführen. Diese Stellen müssen unabhängig sein und über die notwendige Expertise verfügen, um KI-Systeme zu bewerten. Die Anforderungen an diese Stellen sind in der Verordnung detailliert festgelegt.

Welche Auswirkungen hat das auf Innovation und Wettbewerb?

Die Meinungen über die Auswirkungen der KI-Verordnung auf Innovation gehen auseinander. Befürworter argumentieren, dass klare Regeln Rechtssicherheit schaffen und damit Investitionen fördern. Die EU-Kommission betont, dass die Verordnung Raum für Innovation lasse und gleichzeitig sicherstelle, dass KI verantwortungsvoll entwickelt wird.

Kritiker, darunter viele Technologieunternehmen und Branchenverbände, warnen hingegen vor einer “Innovationsvollbremsung”. Sie befürchten, dass die umfangreichen Dokumentations- und Compliance-Anforderungen insbesondere kleinere Unternehmen und Start-ups benachteiligen könnten. Meta argumentiert, dass die Überregulierung die Entwicklung und Verbreitung von KI-Modellen in Europa ausbremsen werde.

Passend dazu:

- Der Fünf-Punkte-Plan: So will Deutschland KI-Weltspitze werden – Daten-Gigafactory und öffentliche Aufträge für KI-Starups

Was sind die nächsten wichtigen Termine?

Der Zeitplan für die Umsetzung der KI-Verordnung sieht mehrere wichtige Meilensteine vor. Nach dem 2. August 2025, wenn die GPAI-Regeln in Kraft treten, folgt am 2. August 2026 die nächste große Stufe. Dann werden die vollständigen Regeln für Hochrisiko-KI-Systeme wirksam, und die EU-Kommission erhält ihre vollen Durchsetzungsbefugnisse. Die Mitgliedstaaten müssen bis dahin auch ihre Sanktionsregeln umgesetzt und mindestens ein KI-Reallabor eingerichtet haben.

Am 2. August 2027 greifen schließlich die Vorschriften für Hochrisiko-KI-Systeme, die über sektorale Harmonisierungsvorschriften reguliert werden, sowie die Regeln für GPAI-Modelle, die vor August 2025 auf den Markt gebracht wurden. Bis 2030 gibt es weitere Übergangsfristen für spezielle Bereiche wie KI-Systeme in EU-IT-Großsystemen.

Wie positionieren sich die großen Tech-Unternehmen?

Die Reaktionen der großen Technologieunternehmen auf die neuen EU-Regeln fallen unterschiedlich aus. Während Unternehmen wie Microsoft und OpenAI grundsätzlich Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisieren und den freiwilligen Verhaltenskodex unterzeichnet haben, zeigt sich Meta deutlich kritischer. Joel Kaplan, Metas Chief Global Affairs Officer, erklärte, Europa gehe den falschen Weg bei der KI-Regulierung.

Google hat angekündigt, den Code of Practice zu unterzeichnen, äußerte aber gleichzeitig Bedenken, dass das KI-Gesetz Innovationen ausbremsen könne. Anthropic, das wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen verklagt wurde, hat sich ebenfalls für den Kodex ausgesprochen. Die unterschiedlichen Positionen spiegeln die verschiedenen Geschäftsmodelle und strategischen Ausrichtungen der Unternehmen wider.

Welche praktischen Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung?

Die Umsetzung der KI-Verordnung bringt zahlreiche praktische Herausforderungen mit sich. Eine zentrale Schwierigkeit ist die Definition, welche Systeme überhaupt als “Künstliche Intelligenz” gelten und damit unter die Verordnung fallen. Die EU-Kommission hat entsprechende Leitlinien angekündigt, diese aber noch nicht vollständig veröffentlicht.

Ein weiteres Problem ist die Komplexität der Dokumentationsanforderungen. Unternehmen müssen detaillierte Informationen über ihre Trainingsdaten zusammenstellen, was besonders schwierig ist, wenn große Mengen von Daten aus verschiedenen Quellen verwendet wurden. Die Frage, wie genau Opt-Out-Vorbehalte von Rechteinhabern technisch umgesetzt werden sollen, ist ebenfalls noch nicht abschließend geklärt.

Was bedeutet das für europäische KI-Unternehmen?

Für europäische KI-Unternehmen bedeutet die Verordnung sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Einerseits schafft sie einen einheitlichen Rechtsrahmen innerhalb der EU, was grenzüberschreitende Geschäfte erleichtert. Unternehmen, die die Standards erfüllen, können dies als Qualitätsmerkmal nutzen und Vertrauen bei Kunden aufbauen.

Andererseits befürchten viele, dass die strengen Regeln europäische Unternehmen im globalen Wettbewerb benachteiligen könnten. Insbesondere im Vergleich zu US-amerikanischen oder chinesischen Konkurrenten, die weniger strengen Regulierungen unterliegen, könnten europäische Anbieter Nachteile haben. Die EU argumentiert dagegen, dass die Verordnung langfristig zu sichereren und vertrauenswürdigeren KI-Systemen führe, was einen Wettbewerbsvorteil darstellen könne.

🎯📊 Integration einer unabhängigen und Datenquellen-übergreifenden KI-Plattform 🤖🌐 für alle Unternehmensbelange

Integration einer unabhängigen und Datenquellen-übergreifenden KI-Plattform für alle Unternehmensbelange - Bild: Xpert.Digital

KI-Gamechanger: Die flexibelste KI-Plattform - Maßgeschneiderte Lösungen, die Kosten senken, Ihre Entscheidungen verbessern und die Effizienz steigern

Unabhängige KI-Plattform: Integriert alle relevanten Unternehmensdatenquellen

- Diese KI-Plattform interagiert mit allen spezifischen Datenquellen

- Von SAP, Microsoft, Jira, Confluence, Salesforce, Zoom, Dropbox und vielen andere Daten-Management-Systmen

- Schnelle KI-Integration: Maßgeschneiderte KI-Lösungen für Unternehmen in Stunden oder Tagen, anstatt Monaten

- Flexible Infrastruktur: Cloud-basiert oder Hosting im eigenen Rechenzentrum (Deutschland, Europa, freie Standortwahl)

- Höchste Datensicherheit: Einsatz in Anwaltskanzleien ist der sichere Beweis

- Einsatz über die unterschiedlichsten Unternehmensdatenquellen hinweg

- Wahl der eigenen bzw. verschiedenen KI-Modelle (DE,EU,USA,CN)

Herausforderungen, die unsere KI-Plattform löst

- Mangelnde Passgenauigkeit herkömmlicher KI-Lösungen

- Datenschutz und sichere Verwaltung sensibler Daten

- Hohe Kosten und Komplexität individueller KI-Entwicklung

- Mangel an qualifizierten KI-Fachkräften

- Integration von KI in bestehende IT-Systeme

Mehr dazu hier:

Innovation vs. Regulierung: Europas Balanceakt im KI-Sektor

Wie gehen andere Länder mit KI-Regulierung um?

Die EU ist mit ihrer umfassenden KI-Verordnung weltweit Vorreiter, aber auch andere Länder entwickeln eigene Ansätze. In den USA gibt es bisher keine vergleichbare bundesweite Regulierung, einzelne Bundesstaaten haben jedoch eigene Gesetze erlassen. Unter der Trump-Administration bewegen sich die USA eher in Richtung Deregulierung.

China verfolgt einen anderen Ansatz mit spezifischen Regeln für bestimmte KI-Anwendungen, während gleichzeitig Technologien wie Social Scoring staatlich gefördert werden. Andere Länder wie Kanada, Großbritannien und Japan entwickeln eigene Rahmenwerke, die oft weniger umfassend sind als die EU-Verordnung. Die unterschiedlichen Ansätze könnten zu regulatorischer Fragmentierung führen, was internationale Unternehmen vor Herausforderungen stellt.

Welche Rolle spielen Gerichte bei der Durchsetzung?

Gerichte werden eine wichtige Rolle bei der Interpretation und Durchsetzung der KI-Verordnung spielen. Bereits jetzt laufen in den USA mehrere Verfahren wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen beim KI-Training. Ein Gericht gab beispielsweise Autoren Recht, die gegen Anthropic geklagt hatten, weil für das Training von Claude unerlaubt Versionen ihrer Bücher verwendet worden seien.

In der EU können ab sofort Privatpersonen und Unternehmen klagen, wenn sie Verstöße gegen die KI-Verordnung feststellen. Dies gilt auch in der Übergangsphase, bevor die offiziellen Durchsetzungsbefugnisse der Behörden greifen. Die endgültige Auslegung der Verordnung wird jedoch dem Europäischen Gerichtshof obliegen, der in den kommenden Jahren wegweisende Urteile fällen dürfte.

Passend dazu:

- KI-Verbote und Kompetenz-Pflicht: Der EU AI Act – Eine neue Ära im Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Was sind die langfristigen Perspektiven?

Die langfristigen Auswirkungen der EU-KI-Verordnung sind noch schwer abzuschätzen. Befürworter hoffen, dass die EU-Standards ähnlich wie bei der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu einem globalen Maßstab werden könnten. Unternehmen, die für den europäischen Markt entwickeln, könnten diese Standards dann weltweit anwenden.

Kritiker warnen hingegen vor einer technologischen Abkopplung Europas. Sie befürchten, dass strenge Regulierung dazu führen könnte, dass innovative KI-Entwicklungen hauptsächlich außerhalb Europas stattfinden. Die Zukunft wird zeigen, ob die EU den richtigen Balanceakt zwischen Schutz und Innovation gefunden hat.

Was bedeutet das alles zusammengefasst?

Die neuen EU-Regeln für künstliche Intelligenz markieren einen Wendepunkt in der Regulierung dieser Technologie. Ab August 2025 müssen Anbieter großer KI-Systeme wie ChatGPT oder Gemini umfassende Transparenz- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die Verordnung zielt darauf ab, die Rechte der Bürger zu schützen, während gleichzeitig Innovation ermöglicht werden soll.

Die praktische Umsetzung wird zeigen, ob dieser Spagat gelingt. Während einige Unternehmen die Regeln als notwendig und sinnvoll ansehen, kritisieren andere sie als innovationshemmend. Die unterschiedlichen Ansätze in EU und USA könnten zu einer Fragmentierung der globalen KI-Landschaft führen. Für Nutzer bedeuten die Regeln mehr Transparenz und Sicherheit, für Unternehmen zusätzliche Compliance-Anforderungen. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein für die Frage, ob Europa seinen selbstgewählten Weg der KI-Regulierung erfolgreich gehen kann.

Wie funktioniert die technische Dokumentation in der Praxis?

Die technische Dokumentation, die Anbieter von GPAI-Modellen erstellen müssen, ist ein komplexes Unterfangen. Sie umfasst nicht nur technische Spezifikationen, sondern auch detaillierte Informationen über den gesamten Entwicklungsprozess. Anbieter müssen dokumentieren, welche Designentscheidungen getroffen wurden, wie die Modellarchitektur aufgebaut ist und welche Optimierungen vorgenommen wurden.

Besonders anspruchsvoll ist die Dokumentation der Trainingsdaten. Anbieter müssen nicht nur angeben, welche Datenquellen verwendet wurden, sondern auch, wie die Daten aufbereitet und gefiltert wurden. Dies schließt Informationen über Bereinigungsprozesse, die Entfernung von Duplikaten und die Behandlung von möglicherweise problematischen Inhalten ein. Die EU verlangt zudem Angaben zum Umfang der Daten, ihren Hauptmerkmalen und der Art und Weise, wie sie erlangt und ausgewählt wurden.

Welche speziellen Anforderungen gelten für systemisch riskante Modelle?

KI-Modelle, die als systemisch riskant eingestuft werden, unterliegen besonders strengen Anforderungen. Die Einstufung erfolgt, wenn das Training einen kumulativen Rechenaufwand von mehr als 10^25 Gleitkommaoperationen erfordert oder wenn die EU-Kommission das Modell aufgrund seiner Fähigkeiten als besonders riskant einstuft.

Für diese Modelle gelten zusätzliche Pflichten wie die Durchführung von Risikobewertungen, adversariales Testing zur Identifikation von Schwachstellen und die Implementierung von Maßnahmen zur Risikominderung. Die Anbieter müssen zudem ein Incident-Reporting-System einrichten und schwerwiegende Vorfälle unverzüglich an die Aufsichtsbehörden melden. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass besonders leistungsfähige KI-Systeme nicht für schädliche Zwecke missbraucht werden können.

Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen EU und Mitgliedstaaten aus?

Die Durchsetzung der KI-Verordnung erfolgt in einem komplexen Zusammenspiel zwischen EU-Institutionen und nationalen Behörden. Während das EU-KI-Büro für die Überwachung von GPAI-Modellen zuständig ist, spielen nationale Behörden eine wichtige Rolle bei der Überwachung anderer KI-Systeme und der Durchsetzung der Regeln vor Ort.

Die Mitgliedstaaten mussten bis November 2024 mindestens eine zuständige Behörde benennen und bis August 2025 nationale Notifizierungsbehörden einrichten. Diese Behörden sind für die Akkreditierung und Überwachung von Konformitätsbewertungsstellen zuständig, die Hochrisiko-KI-Systeme prüfen. Die Koordination zwischen den verschiedenen Ebenen stellt eine Herausforderung dar, ist aber notwendig, um eine einheitliche Anwendung der Verordnung in der gesamten EU sicherzustellen.

Welche Bedeutung haben harmonisierte Standards?

Ein wichtiger Aspekt der KI-Verordnung ist die Entwicklung harmonisierter Standards. Diese technischen Standards sollen konkretisieren, wie die abstrakten Anforderungen der Verordnung in der Praxis umgesetzt werden können. Die Europäischen Normungsorganisationen CEN, CENELEC und ETSI arbeiten an der Entwicklung dieser Standards, die Bereiche wie Datenqualität, Robustheit, Cybersicherheit und Transparenz abdecken.

Die harmonisierten Standards sind zwar nicht verpflichtend, bieten aber eine Vermutung der Konformität. Das bedeutet, dass Unternehmen, die diese Standards einhalten, davon ausgehen können, dass sie die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllen. Dies schafft Rechtssicherheit und erleichtert die praktische Umsetzung erheblich.

Wie gehen kleinere Unternehmen mit den Anforderungen um?

Für kleinere Unternehmen und Start-ups stellen die umfangreichen Anforderungen der KI-Verordnung eine besondere Herausforderung dar. Die Dokumentationspflichten, Konformitätsbewertungen und Compliance-Maßnahmen erfordern erhebliche Ressourcen, die nicht alle Unternehmen aufbringen können.

Die EU hat versucht, diesem Problem Rechnung zu tragen, indem sie in der Verordnung explizit fordert, dass die Interessen von KMU berücksichtigt werden müssen. Notifizierte Stellen sollen unnötige Belastungen vermeiden und den Verwaltungsaufwand für kleine Unternehmen minimieren. Zudem sollen KI-Reallabore kleinen Unternehmen die Möglichkeit bieten, ihre Innovationen in einem kontrollierten Umfeld zu testen.

Was sind KI-Reallabore und wie funktionieren sie?

KI-Reallabore sind kontrollierte Umgebungen, in denen Unternehmen KI-Systeme unter realen Bedingungen testen können, ohne alle regulatorischen Anforderungen erfüllen zu müssen. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, bis August 2026 mindestens ein solches Reallabor einzurichten. Diese Labore sollen Innovation fördern und gleichzeitig Erkenntnisse über Risiken und beste Praktiken liefern.

In den Reallaboren können Unternehmen neue Ansätze erproben und dabei von regulatorischer Flexibilität profitieren. Die Behörden begleiten die Tests und können wertvolle Einblicke in die praktischen Herausforderungen der KI-Regulierung gewinnen. Dies soll zu einer evidenzbasierten Weiterentwicklung des Rechtsrahmens beitragen.

Passend dazu:

Wie verhält sich die KI-Verordnung zu anderen EU-Gesetzen?

Die KI-Verordnung existiert nicht im luftleeren Raum, sondern muss mit anderen EU-Gesetzen harmonieren. Besonders relevant ist das Verhältnis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), da KI-Systeme häufig personenbezogene Daten verarbeiten. Die KI-Verordnung ergänzt die DSGVO und schafft zusätzliche Anforderungen speziell für KI-Systeme.

Auch mit sektorspezifischen Regelungen wie der Medizinprodukteverordnung oder der Maschinenverordnung muss die KI-Verordnung koordiniert werden. In vielen Fällen gelten beide Regelwerke parallel, was die Compliance-Anforderungen für Unternehmen erhöht. Die EU arbeitet an Leitlinien, um das Zusammenspiel der verschiedenen Rechtsakte zu klären.

Welche Rolle spielt Cybersicherheit in der KI-Verordnung?

Cybersicherheit ist ein zentraler Aspekt der KI-Verordnung. Anbieter müssen sicherstellen, dass ihre Systeme robust gegen Cyberangriffe sind und nicht manipuliert werden können. Dies umfasst Maßnahmen zum Schutz vor adversarialen Angriffen, bei denen speziell gestaltete Eingaben das KI-System zu Fehlern verleiten sollen.

Die Anforderungen an die Cybersicherheit variieren je nach Risikostufe des KI-Systems. Hochrisiko-Systeme und systemisch riskante GPAI-Modelle müssen besonders hohe Standards erfüllen. Die Anbieter müssen regelmäßige Sicherheitsbewertungen durchführen und Schwachstellen zeitnah beheben. Bei Sicherheitsvorfällen besteht eine Meldepflicht gegenüber den Behörden.

Wie wird mit grenzüberschreitenden Fragen umgegangen?

Die globale Natur von KI-Systemen wirft komplexe grenzüberschreitende Fragen auf. Viele KI-Anbieter haben ihren Sitz außerhalb der EU, bieten ihre Dienste aber europäischen Nutzern an. Die KI-Verordnung gilt für alle KI-Systeme, die in der EU in Verkehr gebracht oder genutzt werden, unabhängig vom Sitz des Anbieters.

Dies führt zu praktischen Herausforderungen bei der Durchsetzung. Die EU muss mit Drittstaaten zusammenarbeiten und möglicherweise Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Standards aushandeln. Gleichzeitig müssen europäische Unternehmen, die international tätig sind, möglicherweise unterschiedliche regulatorische Anforderungen in verschiedenen Märkten erfüllen.

Welche Unterstützung gibt es für betroffene Unternehmen?

Um Unternehmen bei der Umsetzung der KI-Verordnung zu unterstützen, haben die EU und die Mitgliedstaaten verschiedene Unterstützungsmaßnahmen eingerichtet. Das EU-KI-Büro veröffentlicht regelmäßig Leitlinien und Erläuterungen zu wichtigen Aspekten der Verordnung. Diese Dokumente sollen praktische Hilfestellung bei der Interpretation und Anwendung der Regeln bieten.

Nationale Behörden bieten ebenfalls Beratung und Unterstützung an. In Deutschland hat beispielsweise die Bundesnetzagentur einen KI-Compliance-Kompass entwickelt, der Unternehmen durch die regulatorischen Anforderungen führt. Branchenverbände und Beratungsunternehmen bieten zusätzliche Ressourcen und Schulungen an.

Wie entwickelt sich die internationale Diskussion weiter?

Die internationale Diskussion über KI-Regulierung ist dynamisch und vielschichtig. Während die EU mit ihrer umfassenden Verordnung vorangeht, beobachten andere Länder die Entwicklungen genau. Einige erwägen ähnliche Ansätze, während andere bewusst alternative Wege einschlagen.

Internationale Organisationen wie die OECD, die G7 und die UN arbeiten an globalen Prinzipien für verantwortungsvolle KI. Diese Bemühungen zielen darauf ab, einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen, der unterschiedliche regulatorische Ansätze überbrücken kann. Die Herausforderung besteht darin, einen Konsens zwischen Ländern mit sehr unterschiedlichen Werten und Prioritäten zu finden.

Was bedeutet das für die Zukunft der KI-Entwicklung?

Die EU-KI-Verordnung wird zweifellos die Landschaft der KI-Entwicklung prägen. Einige Experten sehen darin eine notwendige Maßnahme, um das Vertrauen in KI-Systeme zu stärken und ihre verantwortungsvolle Entwicklung sicherzustellen. Sie argumentieren, dass klare Regeln langfristig zu besseren und sichereren KI-Systemen führen werden.

Andere befürchten, dass die Regulierung die Innovationskraft Europas schwächen könnte. Sie weisen darauf hin, dass die Compliance-Kosten besonders für kleinere Unternehmen eine Hürde darstellen und dass talentierte Entwickler möglicherweise in weniger regulierte Märkte abwandern könnten. Die kommenden Jahre werden zeigen, welche dieser Prognosen sich bewahrheitet.

Europas regulatorischer Weg: Schutz und Fortschritt in der Künstlichen Intelligenz

Die Einführung strengerer Regeln für KI-Systeme in der EU markiert einen historischen Moment in der Technologieregulierung. Mit der schrittweisen Umsetzung der KI-Verordnung betritt Europa Neuland und setzt Standards, die möglicherweise weltweit Nachahmer finden werden. Die Balance zwischen Schutz und Innovation, zwischen Sicherheit und Fortschritt, wird dabei zur zentralen Herausforderung.

Für alle Beteiligten – von großen Tech-Konzernen über Start-ups bis hin zu individuellen Nutzern – bedeutet dies eine Zeit des Wandels und der Anpassung. Die erfolgreiche Umsetzung wird davon abhängen, wie gut es gelingt, die abstrakten Prinzipien der Verordnung in praktikable Lösungen zu übersetzen. Dabei wird die Zusammenarbeit aller Akteure entscheidend sein: Regulierer, Unternehmen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft müssen gemeinsam daran arbeiten, dass KI ihr positives Potenzial entfalten kann, während Risiken minimiert werden.

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die EU mit ihrem regulatorischen Ansatz ein Modell für die Welt geschaffen hat oder ob alternative Ansätze sich als überlegen erweisen. Sicher ist nur, dass die Diskussion über die richtige Balance zwischen KI-Innovation und -Regulierung uns noch lange beschäftigen wird. Die am 2. August 2025 in Kraft tretenden Regeln sind dabei nur der Anfang einer längeren Entwicklung, die die digitale Zukunft Europas und möglicherweise der Welt prägen wird.

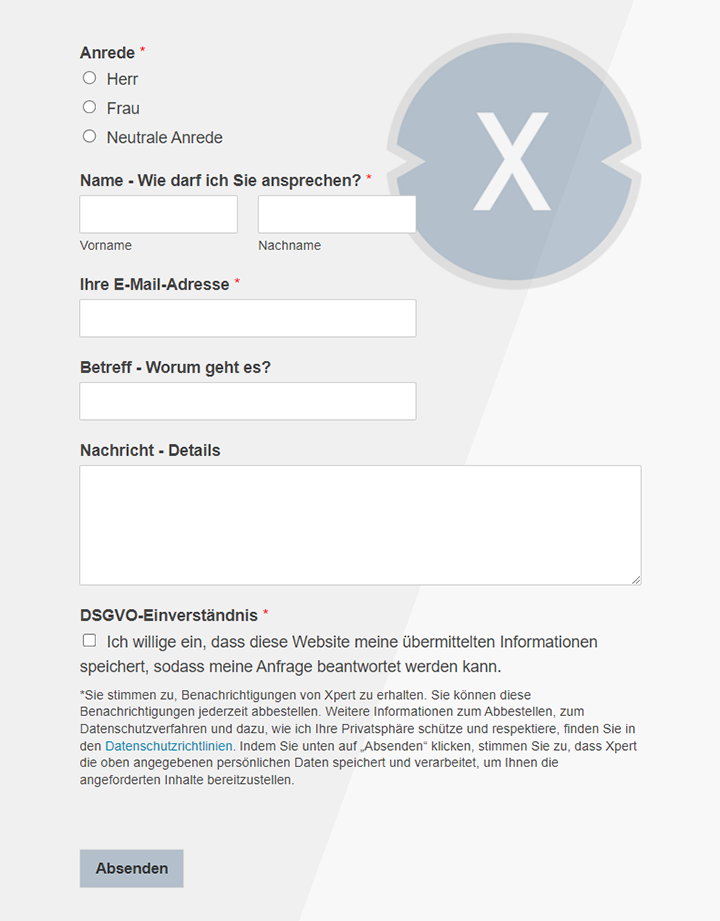

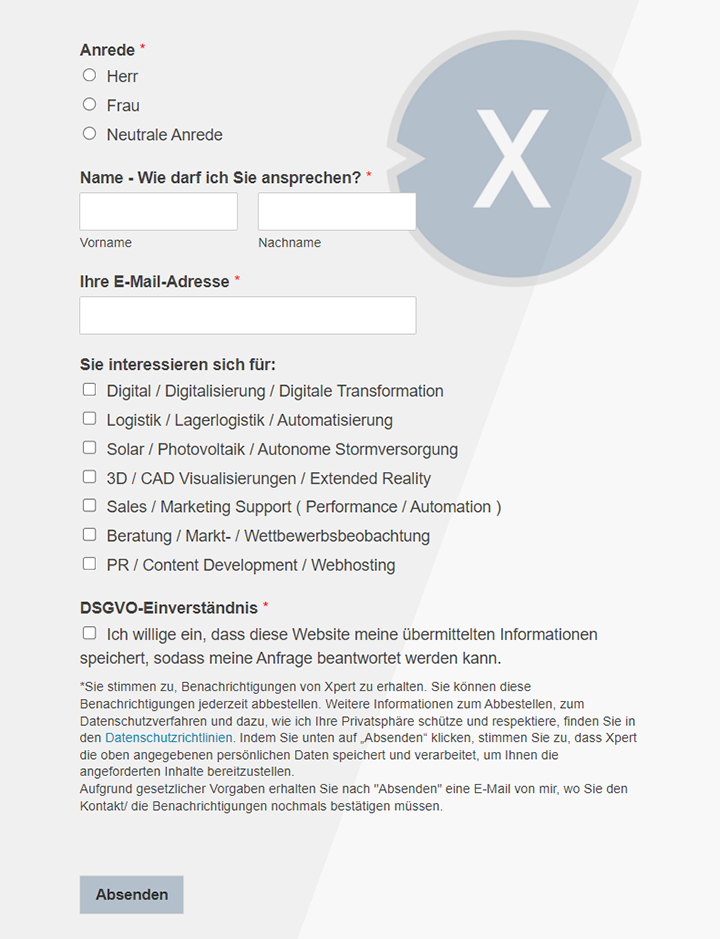

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung. Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie unten das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt. Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik. Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales. Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge. Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plusWir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der KI-Strategie

☑️ Pioneer Business Development

Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein