Military Mobility Package: Militärische Mobilität als entscheidender Faktor für Verteidigungsbereitschaft und verstärkte Abschreckung

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 20. November 2025 / Update vom: 20. November 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

EU: Militärische Mobilität als entscheidender Faktor für Verteidigungsbereitschaft und verstärkte Abschreckung – Bild: Xpert.Digital

Gemeinsame Mitteilung der Europäischen Kommission und des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik

Europas Mobilisierungskrise: Die ökonomische Architektur eines kontinentalen Verteidigungsumbaus

Wenn Bürokratie schneller tötet als Panzer rollen können – Das 100-Milliarden-Euro-Dilemma der militärischen Mobilität

Die Europäische Union steht vor einem Paradoxon historischen Ausmaßes. Während die Verteidigungsausgaben der 27 Mitgliedstaaten 2024 auf den Rekordwert von 343 Milliarden Euro kletterten und für 2025 weitere 381 Milliarden Euro prognostiziert werden, offenbart sich eine fundamentale strategische Schwachstelle: Europa kann seine militärischen Ressourcen nicht über die eigenen Grenzen hinweg bewegen. Das am 19. November 2025 vorgestellte Military Mobility Package der Europäischen Kommission ist der bislang ambitionierteste Versuch, diese strukturelle Lähmung zu durchbrechen. Es handelt sich um mehr als ein verkehrspolitisches Reformprojekt. Es ist die ökonomische Blaupause für die Transformation eines fragmentierten Kontinents in einen wehrhaften Wirtschaftsraum, der im Ernstfall innerhalb von Tagen statt Wochen reagieren kann.

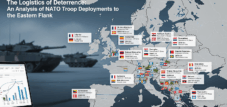

Die Dringlichkeit dieser Initiative speist sich aus einer nüchternen geopolitischen Kalkulation: Europäische Geheimdienste, darunter der deutsche Bundesnachrichtendienst, warnen übereinstimmend, dass Russland bis zum Ende dieses Jahrzehnts militärisch in der Lage sein könnte, einen weiteren europäischen Staat anzugreifen. Die aktuellen Transportkapazitäten stehen in eklatantem Widerspruch zu diesem Bedrohungsszenario. Militärisches Gerät benötigt gegenwärtig mehrere Wochen bis Monate für die Verlegung von westeuropäischen Häfen an die NATO-Ostflanke. Genehmigungsverfahren erstrecken sich über bis zu 45 Tage. Brücken kollabieren unter dem Gewicht moderner Kampfpanzer. Tunnel sind zu eng für überdimensionierte Militärtransporte. Schienennetze operieren mit inkompatiblen Spurweiten. Diese infrastrukturellen und regulatorischen Engpässe summieren sich zu einem strategischen Risiko, das die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur untergräbt.

Das vorliegende Paket versucht, diese Defizite durch eine Dreifachstrategie zu beheben: erstens die Harmonisierung nationaler Genehmigungsverfahren, zweitens die Schaffung eines Notfallmechanismus für Krisensituationen, drittens massive Infrastrukturinvestitionen in identifizierte Engpassstellen. Die ökonomischen Dimensionen dieser Transformation übersteigen bei weitem die vorgeschlagenen Budgets. Der geschätzte Investitionsbedarf allein für die Infrastruktur beläuft sich auf rund 100 Milliarden Euro bis 2035. Das vorgeschlagene EU-Budget für den nächsten Finanzierungszyklus 2028 bis 2034 sieht jedoch lediglich 17,65 Milliarden Euro vor. Diese Finanzierungslücke von mehr als 80 Milliarden Euro wird die wirtschaftspolitische Debatte der kommenden Jahre prägen und fundamentale Fragen zur fiskalischen Souveränität, zur Priorisierung öffentlicher Ausgaben und zur Rolle privaten Kapitals in strategischen Sektoren aufwerfen.

Mehr dazu hier:

Die Anatomie der europäischen Immobilität

Die gegenwärtige Situation lässt sich als systemisches Marktversagen beschreiben, das aus jahrzehntelanger Vernachlässigung resultiert. Nach dem Ende des Kalten Krieges erlebte Europa eine Friedensdividende, die sich in sinkenden Verteidigungsbudgets und dem Abbau militärischer Infrastruktur manifestierte. Die zivile Verkehrspolitik fokussierte sich auf Effizienz, Umweltschutz und Kostenminimierung. Militärische Anforderungen spielten eine untergeordnete Rolle. Die Erweiterungsrunden der Europäischen Union integrierten zwar neue Mitgliedstaaten, schufen aber keine durchgängigen militärischen Transportkorridore. Das Ergebnis ist ein Flickenteppich nationaler Regelungen, der jede grenzüberschreitende Truppenbewegung zu einem bürokratischen Marathon macht.

Der Europäische Rechnungshof veröffentlichte im Februar 2025 einen vernichtenden Sonderbericht zur militärischen Mobilität in der EU. Die Prüfer konstatierten, dass der zweite EU-Aktionsplan für militärische Mobilität unter konzeptionellen Schwächen leide und nur unzureichende Fortschritte erzielt habe. Trotz der ersten EU-weiten Mittelallokation von 1,69 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021 bis 2027 blieben die Streitkräfte der Mitgliedstaaten unfähig, sich rasch innerhalb der gesamten Union zu bewegen. Die dritte Ausschreibung für militärische Mobilitätsprojekte offenbarte das Ausmaß des Nachholbedarfs: 112 Anträge aus 22 Mitgliedstaaten mit einem Gesamtvolumen von 3,7 Milliarden Euro konkurrierten um lediglich 807 Millionen Euro an verfügbaren Mitteln. Die Überzeichnung um den Faktor 4,7 signalisiert nicht nur einen enormen Investitionsstau, sondern auch das gewachsene Bewusstsein der Mitgliedstaaten für die strategische Relevanz dieser Thematik.

Die operativen Konsequenzen dieser strukturellen Defizite zeigen sich in konkreten Szenarien. Deutschland, als geografische Drehscheibe Europas, spielt eine Schlüsselrolle für Ost-West-Bewegungen. Die Bundesrepublik etablierte gemeinsam mit den Niederlanden und Polen bereits einen militärischen Musterkorridor, dem kürzlich acht weitere Staaten beitraten. Dennoch offenbaren Übungen wie DeployEx 2024 persistente Probleme. Militärkolonnen müssen an Grenzen warten. Spezielle Tankstellen für militärische Fahrzeuge existieren nur punktuell. Die Koordination zwischen nationalen Behörden erfolgt ad hoc. Bei einer NATO-Übung mussten Fallschirmjäger angeblich mitten im Sprung ihre Pässe vorzeigen, eine Anekdote, die die Absurdität überregulierter Verfahren illustriert.

Die ökonomischen Opportunitätskosten dieser Ineffizienz lassen sich nicht präzise quantifizieren, sind jedoch erheblich. Jede Verzögerung bei der Verlegung von Truppen erhöht das Risiko strategischer Überraschungen. Sie unterminiert die Glaubwürdigkeit der NATO-Beistandsgarantie. Sie zwingt Mitgliedstaaten, teurere stationäre Truppenpräsenzen aufrechtzuerhalten, statt auf flexible Rotationsmodelle zu setzen. Die mangelnde Interoperabilität zwischen zivilen und militärischen Logistiksystemen verhindert zudem Synergieeffekte. Moderne Logistikkonzepte wie Just-in-Time-Lieferungen, die in der Privatwirtschaft längst Standard sind, bleiben im militärischen Bereich unerreichbar, solange Grenzübertritte Wochen statt Stunden dauern.

Regulatorische Revolution durch Military Schengen

Der Kern des vorgelegten Pakets ist ein ambitionierter Regulierungsvorschlag, der bis Ende 2027 eine EU-weite Military Mobility Area schaffen soll. Die Analogie zum Schengen-Raum ist bewusst gewählt. So wie die Abschaffung der Personenkontrollen an Binnengrenzen die wirtschaftliche Integration Europas beschleunigte, soll ein militärischer Schengen-Raum die Verteidigungsfähigkeit des Kontinents stärken. Die vorgeschlagene Verordnung ist rechtlich bindend und würde erstmals einheitliche Standards für grenzüberschreitende Militärtransporte etablieren.

Die maximale Genehmigungsfrist soll im Normalfall auf drei Tage begrenzt werden, gegenüber den gegenwärtigen 45 Tagen eine Reduktion um den Faktor 15. Permanente Genehmigungen würden die bisherige jährliche Erneuerungspflicht ersetzen, was administrative Ressourcen freisetzt und Planungssicherheit schafft.

Einheitliche Vorlagen für Genehmigungsanträge und diplomatische Freigaben reduzieren Transaktionskosten. Die Harmonisierung von Regeln für Gefahrguttransport und übergroße beziehungsweise überschwere Lasten eliminiert eine Hauptquelle von Verzögerungen.

Die verstärkte Nutzung standardisierter Zollformulare, namentlich EU Form 302 respektive NATO Form 302, beschleunigt Grenzabfertigungen. Die Entwicklung eines einheitlichen digitalen Tools für alle grenzüberschreitenden Militärmobilitätsprozesse verspricht weitere Effizienzgewinne durch Automatisierung und Echtzeittracking.

Die ökonomische Logik dieser Harmonisierung folgt klassischen Theorien der Transaktionskostenökonomik. Jede nationale Sonderregelung erzeugt Informationsasymmetrien, Verhandlungsaufwände und Durchsetzungskosten. Die Fragmentierung verhindert Skaleneffekte und hemmt Spezialisierung. Ein einheitlicher Rechtsrahmen senkt Markteintrittsbarrieren für zivile Logistikunternehmen, die militärische Aufträge übernehmen möchten. Er ermöglicht grenzüberschreitende Ausschreibungen, die Wettbewerb intensivieren und Preise drücken. Er schafft Rechtssicherheit für Investitionen in spezialisierte Transportausrüstung. Volkswirtschaftliche Wohlfahrtsgewinne entstehen durch die Internalisierung externer Effekte: Verbesserte militärische Mobilität erhöht die kollektive Sicherheit, ein öffentliches Gut, von dem alle Mitgliedstaaten profitieren.

Die Governance-Struktur sieht die Einrichtung einer Military Mobility Transport Group vor, ein Koordinationsgremium unter Vorsitz der Kommission. Jeder Mitgliedstaat muss einen National Coordinator for Military Transport benennen, der als zentrale Anlaufstelle fungiert. Jährliche Readiness Checks und Stresstests sollen die Einsatzbereitschaft des Systems überprüfen. Diese institutionelle Architektur folgt dem Prinzip der multi-level governance, das in der Europäischen Union typischerweise zur Bewältigung komplexer Koordinationsprobleme eingesetzt wird. Die Kommission setzt den Rahmen, die Mitgliedstaaten implementieren ihn unter gegenseitiger Beobachtung. Peer-pressure und Benchmarking sollen disziplinierende Effekte entfalten.

Kritisch zu hinterfragen bleibt die tatsächliche Durchsetzungskraft dieser Regulierung. Die vorgeschlagene Verordnung betont explizit, dass Mitgliedstaaten frei bleiben zu entscheiden, ob sie ausländischen Streitkräften die Durchquerung ihres Territoriums gestatten. Diese Souveränitätsklausel könnte zur Sollbruchstelle des gesamten Konstrukts werden. In politisch sensiblen Situationen könnten einzelne Staaten nationale Sicherheitsinteressen geltend machen und Genehmigungen verweigern oder verzögern. Die Verordnung schafft Anreize für Kooperation, erzwingt sie aber nicht. Spieltheoretisch handelt es sich um ein Koordinationsspiel mit multiplen Gleichgewichten. Das gewünschte kooperative Gleichgewicht erfordert glaubwürdige Selbstbindung der Akteure, die angesichts heterogener Bedrohungswahrnehmungen und unterschiedlicher strategischer Kulturen nicht selbstverständlich ist.

EMERS: Der Notfallknopf für Krisenzeiten

Das wohl innovativste Element des Pakets ist das European Military Mobility Enhanced Response System, ein EU-weites Notfallsystem für Krisenzeiten.

EMERS kann von einem Mitgliedstaat oder der Kommission beantragt werden. Der Rat muss innerhalb von 48 Stunden entscheiden.

Bei Aktivierung fällt die Notwendigkeit von Genehmigungen weitgehend weg, lediglich eine Notifikation mit verkürzter Vorlaufzeit bleibt erforderlich. Militärtransporte erhalten Prioritätszugang zu Infrastruktur, Transportmitteln und essentiellen Diensten. Kabotage-Regeln, Lenk- und Ruhezeiten, Umweltbeschränkungen und Feiertagsfahrverbote können ausgesetzt werden. Die NATO wird über Aktivierung, Verlängerung oder Beendigung informiert. EMERS gilt für bis zu einem Jahr.

Dieser Mechanismus adressiert ein fundamentales Problem kollektiven Handelns. In Friedenszeiten dominieren Partikularinteressen. Umweltschützer fordern Nachtfahrverbote. Gewerkschaften pochen auf Arbeitszeitregelungen. Nationale Spediteure wehren sich gegen ausländische Konkurrenz. EMERS suspendiert diese Interessenkonflikte temporär und etabliert ein klares Primat militärischer Notwendigkeit. Ökonomisch betrachtet handelt es sich um einen institutionalisierten Notstandsmechanismus, der die Bereitstellungskosten für Verteidigungsgüter in Krisenzeiten drastisch senkt.

Die Aktivierung von EMERS hätte weitreichende Konsequenzen für die europäische Wirtschaft. Die Priorisierung militärischer Transporte würde zivile Logistikketten beeinträchtigen. Unternehmen, die auf Just-in-Time-Lieferungen angewiesen sind, müssten mit Verzögerungen rechnen. Speditionen würden gezwungen, ihre Fahrzeuge und Fahrer für militärische Zwecke bereitzustellen, möglicherweise zu Konditionen unterhalb der Marktpreise. Die Aussetzung von Umweltvorschriften würde lokale Gemeinschaften mit Lärm und Emissionen belasten. Die Frage der Kompensation dieser Externalitäten ist ungeklärt. Das Paket schweigt sich über Entschädigungsmechanismen für betroffene Dritte aus.

Gleichzeitig birgt EMERS erhebliche Missbrauchsrisiken. Die Definition einer Krise bleibt vage. Theoretisch könnte ein Mitgliedstaat EMERS aktivieren, um nationale wirtschaftliche Interessen zu verfolgen, getarnt als Sicherheitsimperativ. Die Entscheidung des Rates innerhalb von 48 Stunden lässt wenig Raum für gründliche Prüfung. Druck zur Solidarität könnte kritische Stimmen zum Schweigen bringen. Die einjährige Geltungsdauer ist lang genug, um dauerhafte Veränderungen in Marktstrukturen zu bewirken. Etablierte Logistikunternehmen könnten verdrängt werden, wenn militärische Auftraggeber sich an neue Dienstleister gewöhnen. Die politische Ökonomie von Notstandsgesetzen lehrt, dass temporäre Maßnahmen oft zu permanenten Arrangements mutieren.

Die Koordination mit der NATO ist ein weiterer heikler Aspekt. EMERS ist ein EU-Instrument, doch die militärische Verteidigung Europas erfolgt primär im NATO-Rahmen. Die vorgeschlagene Information der NATO über Aktivierung, Verlängerung oder Beendigung ist keine Konsultation. Die NATO hat kein Vetorecht. Dies könnte in Szenarien problematisch werden, in denen EU-Mitgliedstaaten und NATO-Mitglieder nicht identisch sind oder wenn strategische Prioritäten divergieren. Die gegenseitigen Einladungen zu Arbeitsgruppensitzungen und Tischübungen sind begrüßenswerte Schritte, ersetzen aber keine verbindliche strategische Absprache. Die Tatsache, dass die Regelungen auch nicht-EU NATO-Alliierten zugutekommen sollen, wenn dies für die EU-Sicherheit relevant ist, lässt erheblichen Interpretationsspielraum.

Die Infrastrukturlücke: 100 Milliarden Euro Investitionsstau

Die identifizierten 500 Hotspot-Projekte bilden das physische Rückgrat des Military Mobility Package. Diese Engpassstellen umfassen Brücken, die verstärkt werden müssen, Tunnel, die vergrößert werden müssen, Häfen und Flughäfen, deren Kapazitäten auszubauen sind, sowie Schieneninfrastruktur, die auf europäische Normalspur umzurüsten ist. Der geschätzte Investitionsbedarf von 100 Milliarden Euro bis 2035 stellt eine volkswirtschaftliche Herausforderung dar, die nur durch Mobilisierung multipler Finanzierungsquellen bewältigt werden kann.

Das vorgeschlagene Budget für die Connecting Europe Facility im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2028 bis 2034 beträgt 17,65 Milliarden Euro, eine Verzehnfachung gegenüber den aktuellen 1,69 Milliarden Euro. Diese Steigerung reflektiert die gewachsene politische Priorität des Themas. Dennoch klafft eine Finanzierungslücke von mehr als 80 Milliarden Euro. Diese muss geschlossen werden durch nationale Budgets, Umwidmung von Kohäsionsfondsmitteln, Nutzung des SAFE-Kreditinstruments, Darlehen der Europäischen Investitionsbank sowie Beteiligung privaten Kapitals.

Die ökonomische Rationalität dieser Investitionen beruht auf ihrem Dual-Use-Charakter. Infrastruktur, die militärischen Anforderungen genügt, weist typischerweise höhere Belastbarkeit, größere Dimensionen und bessere Redundanz auf. Sie kommt auch der zivilen Wirtschaft zugute. Verstärkte Brücken tragen nicht nur Panzer, sondern auch Schwertransporte der Industrie. Verbreiterte Tunnel erleichtern den Transport übergroßer Industriekomponenten. Kapazitätsausbau in Häfen und Flughäfen steigert die logistische Wettbewerbsfähigkeit ganzer Regionen. Die Umstellung auf europäische Normalspur, bereits im September 2025 auf den ersten 22 Kilometern in der Ukraine realisiert, eliminiert kostspielige Umspurvorgänge und beschleunigt Warenbewegungen.

Die volkswirtschaftliche Rendite dieser Investitionen lässt sich anhand der Nutzen-Kosten-Analyse abschätzen. Das Europäische Parlament Think Tank veröffentlichte im September 2025 eine Studie, die den Mehrwert kollektiver Investitionen in militärische Mobilität quantifiziert. Die Analyse zeigt, dass ein koordinierter Investitionsansatz im Umfang von 75 bis 100 Milliarden Euro bis 2035 einen zusätzlichen jährlichen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt von 21 Milliarden Euro im Jahr 2035 generieren könnte. Dieser Wert übersteigt die Effekte unkoordinierter nationaler Investitionen um den Faktor drei. Die Studie identifiziert mehrere Kanäle, über die diese Wohlfahrtsgewinne entstehen: Reduktion von Transportzeiten und -kosten, Erschließung neuer Märkte durch verbesserte Konnektivität, Produktivitätssteigerungen durch Beseitigung logistischer Engpässe sowie Technologietransfer zwischen militärischen und zivilen Anwendungen.

Die Verteilung der Investitionen folgt den vier prioritären Militärmobilitätskorridoren, die vom Rat im März 2025 angenommen wurden. Die genauen geografischen Verläufe werden aus Sicherheitsgründen nicht im Detail offengelegt, doch bekannt ist, dass sie West-Ost- und Nord-Süd-Verbindungen umfassen. Der nördliche Korridor, der die Niederlande mit Deutschland, Polen und weiter mit der Ukraine verbindet, ist am weitesten fortgeschritten. Vier Korridore führen bereits in die Ukraine, einer nach Moldau. Diese Priorisierung unterstreicht die strategische Bedeutung der östlichen Flanke und die Entschlossenheit, die Ukraine in europäische Sicherheitsstrukturen zu integrieren, unabhängig vom Beitrittsfortschritt.

Die Finanzierung durch Kohäsionsfondsmittel wirft verteilungspolitische Fragen auf. Der Kohäsionsfonds ist traditionell darauf ausgerichtet, wirtschaftliche Ungleichheiten zwischen Regionen abzubauen. Seine Umwidmung für Verteidigungszwecke bedeutet, dass Mittel, die ursprünglich für soziale Projekte, Umweltschutz oder regionale Entwicklung vorgesehen waren, nun in militärische Infrastruktur fließen. Dies könnte innergesellschaftliche Spannungen erzeugen, insbesondere in Mitgliedstaaten, die von Kohäsionsmitteln abhängig sind. Die Europäische Kommission präsentierte im April 2025 eine Halbzeitüberprüfung des Kohäsionsfonds, die erstmals die Möglichkeit eröffnet, Mittel für Verteidigungsindustrie und militärische Infrastruktur zu verwenden. Diese Neuausrichtung ist politisch umstritten. Kritiker argumentieren, dass die Vermischung von Kohäsions- und Verteidigungszielen die ursprüngliche Mission des Fonds verwässert und soziale Kohäsion opfert zugunsten militärischer Imperative.

Das SAFE-Kreditinstrument, das bis zu 150 Milliarden Euro an günstigen Darlehen für gemeinsame Verteidigungsbeschaffung bereitstellt, könnte teilweise für militärische Mobilitätsprojekte genutzt werden. Polen führt mit einer indikativen Anfrage von 43,7 Milliarden Euro, gefolgt von Rumänien, Frankreich, Ungarn und Italien. Die Darlehen sind an strenge Auflagen geknüpft: mindestens 65 Prozent der Komponenten müssen aus der EU, dem EWR-EFTA-Raum oder der Ukraine stammen. Besonders sensible Ausrüstung unterliegt noch strengeren Souveränitätsanforderungen. Die Rückzahlung erfolgt über 45 Jahre. SAFE nutzt die starke Kreditwürdigkeit der EU, um Mitgliedstaaten Zugang zu Kapital zu günstigen Konditionen zu verschaffen. Dieser Mechanismus ist ökonomisch effizient, birgt aber das Risiko einer schleichenden Vergemeinschaftung von Schulden, ein politisches Minenfeld in einer Union, die sich nach der Eurokrise auf strikte Fiskalregeln verständigt hatte.

Private Kapitalbeteiligung an militärischer Infrastruktur ist konzeptionell herausfordernd. Klassische Public-Private-Partnership-Modelle basieren auf der Generierung von Cashflows durch Nutzungsgebühren. Militärische Infrastruktur wirft selten direkte Einnahmen ab. Ihr Wert liegt in der Option, sie im Ernstfall nutzen zu können. Dieses Optionalitätsproblem erschwert die Bewertung und Finanzierung. Mögliche Ansätze umfassen Verfügbarkeitszahlungen, bei denen der Staat für die Bereitstellung von Infrastruktur unabhängig von der tatsächlichen Nutzung zahlt, oder hybride Modelle, bei denen zivile Nutzung in Friedenszeiten Einnahmen generiert, die militärische Verfügbarkeit in Krisenzeiten sicherstellt. Die Europäische Investitionsbank erhöhte 2025 ihr Finanzierungslimit auf 100 Milliarden Euro und reserviert erstmals 3,5 Prozent davon für Sicherheit und Verteidigung. Sie genehmigte bereits Projekte wie den Bau einer Militärbasis in Litauen. Diese Entwicklung signalisiert einen Paradigmenwechsel in der Finanzierungslandschaft.

Die Solidaritätsmechanismen: Pooling von Transportkapazitäten

Der vorgeschlagene Military Mobility Solidarity Pool repräsentiert einen Versuch, das klassische Trittbrettfahrerproblem in der Verteidigungskooperation durch institutionalisierte Lastenteilung zu überwinden. Mitgliedstaaten können freiwillig eigene Militärtransportkapazitäten oder vertraglich gebundene zivile Kapazitäten registrieren, die dann allen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden. Eine Strategic Lift Reserve ergänzt diesen Pool durch die Reservierung ziviler Kapazitäten für EU-Nutzung in Notfällen. Ein Military Mobility Catalogue fungiert als Online-Plattform, auf der europäische Unternehmen militärrelevante Transport- und Logistikdienstleistungen anbieten.

Die ökonomische Logik des Pooling beruht auf zwei Mechanismen: Diversifikation und Skaleneffekte. Diversifikation reduziert Risiken. Kein einzelner Mitgliedstaat muss vorhalten, was alle gemeinsam benötigen könnten. Dies senkt Redundanz und Kapitalbindung. Skaleneffekte entstehen durch gemeinsame Beschaffung und Nutzung. Spezialisierte Transportausrüstung wie Schwerlastzüge, Roll-on-Roll-off-Fähren oder strategische Luftfrachtkapazitäten ist kostspielig und wird nur gelegentlich benötigt. Geteilte Nutzung erhöht Auslastung und Rentabilität. Die Herausforderung liegt in der Anreizkompatibilität. Mitgliedstaaten müssen überzeugt werden, dass der Nutzen des Pooling die Kosten des Souveränitätsverlusts überwiegt.

Das Paket bietet hierfür mehrere Anreize: EU-Unterstützung bei der Beschaffung neuer Transportausrüstung, Kostenteilung für Deployment, Wartung und Personalschulung. Diese finanziellen Anreize senken die Opportunitätskosten der Teilnahme. Dennoch bleibt das fundamentale Problem der strategischen Unsicherheit. Ein Mitgliedstaat, der seine Kapazitäten dem Pool zur Verfügung stellt, kann nicht sicher sein, dass er im eigenen Bedarfsfall Zugriff auf äquivalente Ressourcen erhält. Die Verfügbarkeit hängt von der Nachfrage anderer ab. In einem symmetrischen Krisenszenario, in dem mehrere Mitgliedstaaten gleichzeitig Unterstützung benötigen, könnte der Pool erschöpft sein. Dieses Verfügbarkeitsproblem erfordert sorgfältige Allokationsmechanismen und Priorisierungsregeln, die bislang nicht spezifiziert sind.

Der Military Mobility Catalogue als Marktplatz für zivile Dienstleistungen verspricht Effizienzgewinne durch Wettbewerb und Transparenz. Transaktionskosten sinken, wenn Angebot und Nachfrage auf einer zentralen Plattform zusammengeführt werden. Militärische Auftraggeber können Preise vergleichen und spezialisierte Anbieter identifizieren. Zivile Unternehmen erhalten Zugang zu einem neuen Kundensegment. Die International Road Transport Union, die globale Dachorganisation der Straßentransportbranche, begrüßte das Military Mobility Package ausdrücklich, mahnte aber ergänzende Maßnahmen an. Sie forderte vollständige Harmonisierung von Führerscheinen, Schulung, Lenk- und Ruhezeiten sowie Entsenderegeln für zivile Fahrer im Militärdienst. Sie verlangte klarere Leitlinien für Gewichte und Abmessungen militärischer Sondertransporte. Sie drängte auf einen EU-weiten Ansatz für Vertragsvereinbarungen und Haftung zwischen zivilen Betreibern und Militär. Diese Forderungen verdeutlichen, dass der Teufel im Detail steckt. Ohne Klärung dieser operativen Fragen bleibt der Katalog ein theoretisches Konstrukt ohne praktischen Nutzen.

Die Einbindung ziviler Akteure in militärische Logistik wirft auch sicherheitspolitische Fragen auf. Zivile Unternehmen unterliegen anderen Rechenschaftspflichten als staatliche Stellen. Sie sind profitorientiert und könnten Aufträge ablehnen, wenn die Konditionen unattraktiv sind. Sie sind anfällig für Korruption und externe Einflussnahme. Ausländische Investoren könnten über Beteiligungen an europäischen Logistikunternehmen Zugang zu sensiblen Informationen über militärische Bewegungen erhalten. Das Paket erwähnt zwar Cybersicherheit und Lieferkettenresilienz, bleibt aber vage bezüglich konkreter Schutzmaßnahmen. Die NIS2-Direktive, die Cybersicherheitsanforderungen für kritische Infrastrukturbetreiber verschärft, muss konsequent auf alle Akteure im militärischen Mobilitätskatalog angewendet werden. Die vorgeschlagene Überprüfung des Cybersecurity Act zur Stärkung der Lieferketten-Resilienz ist ein Schritt in die richtige Richtung, muss aber mit klaren Sektorstandards und Durchsetzungsmechanismen unterlegt werden.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Deutschland im Zentrum: Chancen und Risiken der Verteidigungslogistik

Resilienz gegen hybride Bedrohungen

Das Military Mobility Package adressiert nicht nur konventionelle logistische Engpässe, sondern auch Verwundbarkeiten gegenüber hybriden Angriffen. Das Dokument verweist explizit auf konkrete Vorfälle: hybride Angriffe auf zentrale Flughäfen in Deutschland und Dänemark, Angriffe auf das französische Bahnsystem, Stromausfälle in Spanien, Cyberangriffe auf Bahnleitsysteme und maritime Häfen. Diese Bedrohungen haben sich in den letzten Jahren intensiviert. Drohnen spionieren militärische Einrichtungen aus. Sabotageakte legen kritische Infrastruktur lahm. Desinformationskampagnen untergraben die gesellschaftliche Unterstützung für Verteidigungsmaßnahmen. Russland wird von westlichen Geheimdiensten übereinstimmend als Hauptakteur hinter diesen Aktivitäten identifiziert.

Die ökonomischen Kosten hybrider Kriegsführung sind schwer zu quantifizieren, aber substanziell. Der temporäre Ausfall eines großen Flughafens verursacht nicht nur direkte Umsatzverluste für Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber, sondern auch indirekte Schäden durch unterbrochene Lieferketten, verpasste Geschäftstermine und Reputationsverlust. Die Unsicherheit über zukünftige Angriffe erhöht Risikoprämien und Versicherungskosten. Unternehmen könnten Investitionen in betroffene Regionen zurückstellen. Die psychologischen Effekte, das Gefühl der Verwundbarkeit und Machtlosigkeit, erodieren das Vertrauen in staatliche Schutzfähigkeit. Hybride Kriegsführung ist kosteneffizient aus Sicht des Angreifers, denn sie erzielt strategische Effekte mit begrenztem Ressourceneinsatz. Die Verteidigung gegen solche Angriffe ist hingegen ressourcenintensiv, da sie umfassende Überwachung, Redundanz und rasche Reaktionsfähigkeit erfordert.

Das Paket schlägt mehrere Gegenmaßnahmen vor. Mitgliedstaaten müssen strategisch wichtige Transport-, Energie- und Kommunikationsinfrastruktur identifizieren, die über die Critical Entities Resilience Directive hinausgeht. Dies erweitert den Kreis der geschützten Objekte erheblich. Die Möglichkeit zur temporären Kontrolle über wichtige Infrastruktur, Ausrüstung und Assets durch Mitgliedstaaten schafft rechtliche Grundlagen für Notfallmaßnahmen. Die Revision des Cybersecurity Act zur Stärkung der Lieferketten-Resilienz adressiert Verwundbarkeiten in komplexen Wertschöpfungsnetzwerken. Koordinierte Stresstests ab 2029 sollen Schwachstellen identifizieren, bevor sie ausgenutzt werden. Die Bewertung der Notwendigkeit, EU-Gesetzgebung gegen Funkstörungen zu aktualisieren, insbesondere für Luftverkehrssysteme, reagiert auf neue technologische Bedrohungen. Die konsequente Anwendung der NIS2-Direktive auf strategische Dual-Use-Infrastruktur zieht klare Compliance-Anforderungen nach sich.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert erhebliche Investitionen in Cybersicherheit, physischen Schutz und Personalschulung. Die ökonomische Analyse von Sicherheitsinvestitionen ist notorisch schwierig, da der Nutzen primär in vermiedenen Schäden besteht, die kontrafaktisch und daher nicht direkt beobachtbar sind. Unterinvestition in Sicherheit ist ein typisches Marktversagen, da die Kosten eines erfolgreichen Angriffs oft die Investitionskosten in Prävention übersteigen, aber ex ante unsichtbar bleiben. Staatliche Regulierung und finanzielle Anreize sind daher gerechtfertigt. Die Frage bleibt, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen ausreichend ambitioniert sind. Die NIS2-Direktive setzt Mindeststandards, erlaubt aber nationale Ausnahmen und Übergangsfristen. Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten verfehlte die Transpositionsfrist vom 17. Oktober 2024, was auf Implementierungsprobleme hindeutet. Die Europäische Kommission eröffnete Vertragsverletzungsverfahren gegen 23 Mitgliedstaaten. Diese Durchsetzungsschwäche untergräbt die Glaubwürdigkeit des gesamten Regelwerks.

Die Energiesicherheit für Militärmobilität ist ein weiterer kritischer Aspekt. Das Paket konstatiert, dass der Rückgang der zivilen Nachfrage nach fossilen Brennstoffen und Raffinerieschließungen neue Risiken schaffen. Militär ist stark von Flüssigtreibstoffen abhängig. Die Überprüfung der Oil Stock Directive zur Anpassung an nachhaltige Kraftstoffe, die Förderung von Sustainable Aviation Fuels und Sustainable Maritime Fuels sowie die Sicherstellung des Zugangs zu Kraftstoffreserven in Notfällen sind sinnvolle Ansätze. Dennoch besteht ein Spannungsfeld zwischen Klimazielen und militärischen Anforderungen. Der Übergang zu erneuerbaren Energien und Elektromobilität verändert die Energieinfrastruktur grundlegend. Ladestationen für Elektrofahrzeuge ersetzen Tankstellen. Wasserstofftechnologie erfordert neue Speicher- und Verteilsysteme. Diese Transformation muss militärische Bedarfe antizipieren, sonst entstehen neue Verwundbarkeiten. Die EU-NATO-Kooperation zur Identifizierung zukünftiger Kraftstoff-Trajektorien ist ein wichtiger Schritt, muss aber in konkrete Investitionspläne münden.

Die NATO-Dimension und strategische Autonomie

Das Military Mobility Package entsteht im Spannungsfeld zwischen europäischer Autonomiebestrebung und transatlantischer Bündnisverantwortung. Die NATO bleibt der zentrale Rahmen für die kollektive Verteidigung Europas. Doch die politischen Verschiebungen in den Vereinigten Staaten, insbesondere die Drohungen der Trump-Administration, den Beistandspakt infrage zu stellen, haben in Europa ein Bewusstsein für die Notwendigkeit eigenständiger Verteidigungsfähigkeiten geschaffen. Das Paket wird in enger Koordination mit der NATO entwickelt, was sich in gegenseitigen Einladungen zu Arbeitsgruppensitzungen, gemeinsamen Tischübungen und der Aktualisierung von Leitlinien für EU- und NATO-Formulare manifestiert.

Die vorgesehenen Regelungen sollen auch nicht-EU NATO-Alliierten zugutekommen, wenn dies für die EU-Sicherheit relevant ist. Diese Formulierung ist bewusst vage und lässt Interpretationsspielraum. Sie könnte bedeuten, dass Staaten wie das Vereinigte Königreich, Norwegen oder die Türkei von erleichterten Transitverfahren profitieren. Sie könnte aber auch restriktiv ausgelegt werden, wenn politische Spannungen bestehen. Die Praxis wird zeigen, wie diese Klausel gehandhabt wird. Aus ökonomischer Perspektive ist Inklusivität vorteilhaft. Sie maximiert Netzwerkeffekte und fördert Interoperabilität. Sie vermeidet kostspielige Doppelstrukturen und Inkompatibilitäten. Sie stärkt die transatlantische Lastenteilung, indem sie europäische Beiträge zur gemeinsamen Verteidigung sichtbar und glaubwürdig macht.

Die Ukraine spielt eine Sonderrolle in diesem Gefüge. Vier der prioritären TEN-T-Korridore erstrecken sich bereits in die Ukraine, einer nach Moldau. Die Verordnung soll in allen Beitrittskandidaten angewendet werden, unabhängig vom Beitrittsfortschritt. Die Ukraine kann als Beobachter in die Military Mobility Transport Group eingeladen werden. Die erste 22 Kilometer lange Bahnstrecke mit europäischer Normalspur wurde im September 2025 zwischen Uzhhorod und Chop eröffnet, finanziert durch ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank und einen Zuschuss der Connecting Europe Facility. Diese Integration der Ukraine in europäische Mobilitätsstrukturen ist strategisch motiviert: Sie beschleunigt den Transport militärischer Hilfe, sie erleichtert die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte in Europa, sie schafft Fakten für eine zukünftige EU-Mitgliedschaft. Ökonomisch handelt es sich um einen massiven Infrastrukturtransfer, der die ukrainische Wirtschaft näher an europäische Standards heranführt.

Die geschätzten Kosten für die vollständige Integration der ukrainischen TEN-T-Strecken in europäische Standards belaufen sich auf rund 110 Milliarden Euro, wie eine Studie des Institute for Economic Research and Policy Consulting aus dem Jahr 2019 errechnete. Die Umsetzung würde bis 2047 oder 2050 dauern. Diese Zahlen sind präpandemisch und vorkiegszeitlich, die tatsächlichen Kosten dürften durch Kriegsschäden erheblich höher liegen. Die Europäische Kommission stellte 110 Millionen Euro an nicht rückzahlbarer Unterstützung für die Integration der ukrainischen und EU-Bahnsysteme entlang der erweiterten TEN-T-Korridore zur Verfügung, inklusive 76 Millionen Euro für eine europäische Normalspurverbindung zwischen Polen und Lwiw. Diese Beträge sind Anfangsinvestitionen, werden aber den Gesamtbedarf nicht annähernd decken. Die Finanzierung der ukrainischen Infrastrukturmodernisierung wird ein zentrales Thema der nächsten Dekade sein, mit erheblichen Implikationen für die EU-Haushaltsdebatte.

Die Frage der strategischen Autonomie Europas bleibt kontrovers. Frankreich und einige südeuropäische Staaten drängen auf eine eigenständige europäische Verteidigungsunion, die weniger abhängig von den USA ist. Deutschland und osteuropäische Staaten betonen die unersetzliche Rolle der NATO und fürchten, dass europäische Alleingänge das transatlantische Bündnis schwächen könnten. Das Military Mobility Package navigiert vorsichtig zwischen diesen Positionen. Es stärkt europäische Kapazitäten, ohne die NATO zu duplizieren. Es schafft Komplementarität, nicht Konkurrenz. Dennoch liegt in der Logik der Initiative eine schleichende Verschiebung. Wenn Europa in der Lage ist, seine Truppen rasch über den Kontinent zu bewegen, wenn es über umfassende Dual-Use-Infrastruktur verfügt, wenn es zivile und militärische Logistik integriert hat, dann wächst auch die Fähigkeit zu autonomem Handeln. Diese Fähigkeit verändert Verhandlungsdynamiken innerhalb der NATO und gegenüber Drittstaaten. Sie erhöht die europäische Verhandlungsmacht, birgt aber auch das Risiko strategischer Divergenz.

Die politische Ökonomie der Implementierung

Die Verabschiedung des Military Mobility Package ist nur der erste Schritt. Die legislative Phase, die Ende 2025 beginnt und bis Ende 2026 andauern soll, wird von intensiven Verhandlungen zwischen Europäischem Parlament und Rat geprägt sein. Mitgliedstaaten haben heterogene Interessen. Transitstaaten wie Deutschland, Polen oder Belgien profitieren überproportional von Infrastrukturinvestitionen und erleichterten Transitverfahren. Peripheriestaaten sehen weniger direkten Nutzen und könnten sich gegen finanzielle Beteiligungen sträuben. Staaten mit starken pazifistischen Traditionen oder neutralem Status, wie Österreich oder Irland, könnten Vorbehalte gegen die Militarisierung der EU-Politik haben. Osteuropäische Staaten, die sich unmittelbar von Russland bedroht fühlen, werden für maximale Ambition eintreten. Südeuropäische Staaten, die andere Bedrohungen wie Migration oder Terrorismus priorisieren, könnten versuchen, Mittel umzulenken.

Das Europäische Parlament wird auf demokratische Legitimation und parlamentarische Kontrolle pochen. Die Aktivierung von EMERS, die weitreichende Auswirkungen auf Grundrechte und wirtschaftliche Freiheiten hat, erfordert klare Rechenschaftspflichten. Die Beteiligung des Parlaments an der Entscheidung über Aktivierung, Verlängerung oder Beendigung ist nicht vorgesehen, was demokratiepolitisch problematisch ist. Die Rolle der nationalen Parlamente bleibt unklar. Werden sie über EMERS-Aktivierungen informiert? Haben sie Mitwirkungsrechte? Die Subsidiarität, ein Grundprinzip der EU, verlangt, dass Entscheidungen auf der niedrigstmöglichen Ebene getroffen werden. EMERS zentralisiert Entscheidungsgewalt in Brüssel, was verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen könnte.

Die Interessenverbände werden intensiv lobbyieren. Die Transportbranche, vertreten durch die International Road Transport Union und nationale Spediteurverbände, drängt auf vorhersehbare Rahmenbedingungen und faire Kompensation. Die Bahnindustrie hofft auf Großaufträge für Rollmaterial und Infrastrukturmodernisierung. Umweltverbände werden die Aussetzung von Umweltvorschriften im Rahmen von EMERS kritisieren. Kommunen fürchten Lärmbelastung und Verkehrschaos durch Militärkonvois. Landwirte könnten sich gegen Enteignungen für Infrastrukturprojekte wehren. Diese Interessenkonflikte erfordern sorgfältige Abwägung und möglicherweise Kompensationsmechanismen, die zusätzliche Kosten verursachen.

Die Zeitplanung ist ambitioniert. Die EU-wide Military Mobility Area soll bis Ende 2027 operativ sein, also in etwas mehr als zwei Jahren. Dies setzt voraus, dass die legislativen Verhandlungen zügig abgeschlossen werden, dass nationale Implementierung rasch erfolgt, dass administrative Kapazitäten aufgebaut werden, dass Infrastrukturprojekte anlaufen. Angesichts der Komplexität der Materie und der politischen Sensibilität erscheint dieser Zeitrahmen optimistisch. Verzögerungen sind wahrscheinlich. Die NIS2-Direktive, die bereits im Dezember 2022 verabschiedet wurde, sollte bis Oktober 2024 in nationales Recht umgesetzt sein, doch nur vier Mitgliedstaaten schafften dies fristgerecht. Wenn ein vergleichsweise technisches Dossier wie Cybersicherheit solche Implementierungsprobleme aufwirft, wie viel schwieriger wird es bei einem Querschnittsthema wie militärischer Mobilität sein, das Transport, Verteidigung, Außenpolitik und regionale Entwicklung berührt?

Die erste Militärmobilitätsübung ist für 2026 angesetzt. Diese Übungen, die EU Military Exercises, Command Post Exercises und Live Exercises umfassen sowie Teilnahme an multinationalen Übungen mit der NATO vorsehen, sind essenziell für die praktische Erprobung. Sie decken Mängel auf, bevor der Ernstfall eintritt. Sie schaffen Vertrautheit zwischen nationalen Koordinatoren und militärischen Planern. Sie testen die Belastbarkeit digitaler Systeme. Aus ökonomischer Sicht sind Übungen Investitionen in organisationales Lernen. Sie generieren Erfahrungswissen, das nicht durch theoretische Planung ersetzt werden kann. Die Kosten solcher Übungen sind substanziell, umfassen Personal, Material, Infrastrukturnutzung und Opportunitätskosten der Teilnehmer. Dennoch sind sie unverzichtbar, um die Einsatzfähigkeit des Systems zu validieren.

Strategische Auswirkungen für Deutschland

Deutschland nimmt eine Schlüsselstellung im europäischen Militärmobilitätsnetzwerk ein. Die geografische Mittellage macht das Land zur Haupttransitroute für Ost-West-Bewegungen. Rund 80 Prozent aller militärischen Verlegungen von den westeuropäischen Tiefseehäfen an die NATO-Ostflanke durchqueren deutsches Territorium. Die Leistungsfähigkeit der deutschen Infrastruktur ist daher von gesamteuropäischer Bedeutung. Der Zustand dieser Infrastruktur gibt jedoch Anlass zur Sorge. Jahrzehntelange Unterinvestition haben zu einem erheblichen Sanierungsstau geführt. Brücken sind altersschwach. Straßen von Schlaglöchern übersät. Das Bahnsystem leidet unter Verspätungen und Kapazitätsengpässen. Die von der Bundesregierung angekündigte Verkehrsinfrastrukturmodernisierung kommt nur langsam voran.

Das Military Mobility Package bietet Deutschland die Chance, diese Defizite anzugehen und dafür EU-Kofinanzierung zu mobilisieren. Deutsche Projekte könnten von den vorgeschlagenen 17,65 Milliarden Euro der Connecting Europe Facility profitieren. Die Umwidmung von Kohäsionsfondsmitteln, obwohl Deutschland kein Hauptempfängerland ist, könnte dennoch für grenzüberschreitende Projekte genutzt werden. SAFE-Kredite könnten Investitionen in militärische Infrastruktur finanzieren, die auch zivil genutzt wird. Die Europäische Investitionsbank hat Interesse signalisiert, Infrastrukturprojekte zu unterstützen, die sowohl ökonomischen als auch sicherheitspolitischen Zwecken dienen.

Die industriepolitische Dimension ist nicht zu unterschätzen. Deutsche Unternehmen sind global führend in Bahntechnik, Brückenbau, Tunnelbau und Logistikdienstleistungen. Sie könnten erheblich von den europaweiten Infrastrukturinvestitionen profitieren. Die Forderung nach Dual-Use-Standards für Transportausrüstung, die im Paket verankert ist, spielt deutschen Ingenieurfähigkeiten in die Hände. Der Aufbau eines EU-Netzwerks von zivil-militärischen Drohnentestzentren könnte Deutschland als Technologiestandort stärken. Die Bundesregierung sollte aktiv Konsortien fördern, die sich um EU-Ausschreibungen bewerben, und regulatorische Hürden für Dual-Use-Projekte abbauen.

Politisch ist Deutschland gespalten. Die sozialdemokratische Tradition betont zivile Konfliktlösung und ist skeptisch gegenüber Militarisierung. Die grünen Koalitionspartner kämpfen mit dem Spannungsfeld zwischen pazifistischen Wurzeln und realpolitischer Verantwortung. Die liberale FDP fokussiert auf Haushaltskonsolidierung und ist zurückhaltend bei neuen Ausgabenverpflichtungen. Die konservativen Unionsparteien drängen auf stärkere Verteidigungsanstrengungen. Diese innenpolitischen Differenzen erschweren eine kohärente deutsche Position in den europäischen Verhandlungen. Bundeskanzler Scholz proklamierte eine Zeitenwende nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, doch die Umsetzung bleibt hinter der Rhetorik zurück. Das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr wird nur schleppend abgerufen. Bürokratische Hürden und Personalmangel in den Beschaffungsämtern verzögern Projekte.

Die gesellschaftliche Akzeptanz für militärische Mobilität ist in Deutschland durchwachsen. Umfragen zeigen zwar gestiegene Zustimmung zu höheren Verteidigungsausgaben angesichts der russischen Bedrohung, doch konkrete Zumutungen stoßen auf Widerstand. Militärkonvois auf Autobahnen werden als Behinderung empfunden. Tiefflugübungen provozieren Lärmklagen. Die Stationierung ausländischer Truppen weckt historische Ängste. Eine erfolgreiche Implementierung des Military Mobility Package erfordert eine gesellschaftliche Debatte über die Notwendigkeit dieser Maßnahmen und eine transparente Kommunikation über Nutzen und Kosten. Die Betonung des Dual-Use-Charakters, also des zivilen Mehrwerts militärischer Infrastruktur, könnte helfen, Akzeptanz zu schaffen.

Kritische Würdigung und Ausblick

Das Military Mobility Package repräsentiert den bislang umfassendsten Versuch, Europas Verteidigungslogistik auf die Höhe der Zeit zu bringen. Es adressiert reale und dringende Defizite. Es mobilisiert substanzielle Ressourcen. Es schafft institutionelle Strukturen für Koordination und Überwachung. Es verknüpft geschickt zivile und militärische Zielsetzungen, um politische Unterstützung zu maximieren. Diese Stärken sind anzuerkennen.

Dennoch bleiben gravierende Schwachstellen und offene Fragen. Die Finanzierungslücke von über 80 Milliarden Euro für Infrastruktur ist nicht geschlossen. Die vorgeschlagenen Mechanismen zur Mobilisierung nationaler Budgets, privaten Kapitals und EU-Strukturfonds sind nicht hinreichend spezifiziert. Es besteht das Risiko, dass Mitgliedstaaten sich auf die EU-Mittel verlassen und eigene Investitionen zurückfahren, was zu einem Crowding-out führt statt zu additionalem Engagement. Die Kohäsionspolitik als Finanzierungsquelle zu nutzen, untergräbt deren originäre Mission und könnte regionale Disparitäten verschärfen statt abzubauen.

Die regulatorische Harmonisierung ist notwendig, aber nicht hinreichend. Gesetze auf dem Papier garantieren keine Implementierung in der Praxis. Die Erfahrung mit der NIS2-Direktive zeigt, dass Transposition in nationales Recht und tatsächliche Compliance zwei verschiedene Dinge sind. Die vorgesehenen Readiness Checks und Stresstests sind wichtig, dürfen aber nicht zu bürokratischen Alibiveranstaltungen verkommen. Sie müssen mit klaren Konsequenzen bei Nichterfüllung verbunden sein. Die Governance-Struktur mit nationalen Koordinatoren und einer zentralen Transport Group ist sinnvoll, doch die Durchsetzungsmacht der Kommission bleibt begrenzt. Militär ist eine Kernkompetenz der Mitgliedstaaten. Brüssel kann bestenfalls koordinieren, nicht kommandieren.

Der Notfallmechanismus EMERS ist innovativ, aber auch riskant. Die Aktivierungsschwelle ist niedrig: ein Mitgliedstaat oder die Kommission kann Aktivierung beantragen, der Rat muss binnen 48 Stunden entscheiden. Dieses beschleunigte Verfahren minimiert deliberative Prozesse und maximiert Entscheidungsdruck. Es besteht die Gefahr instrumentalisierter Notstandslogik. Ein Staat könnte EMERS nutzen, um nationale Wirtschaftsinteressen zu verfolgen, getarnt als Sicherheitsimperativ. Die einjährige Geltungsdauer erlaubt weitreichende faktische Veränderungen, die sich nach Deaktivierung nicht einfach rückgängig machen lassen. Die ausgesetzten Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften sind nicht trivial. Sie wurden erkämpft, um Mensch und Umwelt zu schützen. Ihre Suspendierung sollte ultima ratio sein, nicht regelmäßig genutzt werden.

Die NATO-EU-Koordination funktioniert auf Arbeitsebene gut, doch strategische Differenzen bestehen. Die NATO fokussiert auf kollektive Verteidigung gemäß Artikel 5. Die EU verfolgt zunehmend eigenständige sicherheitspolitische Ambitionen, etwa im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Diese Ambivalenz zwischen Komplementarität und Autonomie wird sich verstärken, je leistungsfähiger europäische Strukturen werden. Die USA beobachten diese Entwicklung argwöhnisch. Washington fürchtet, dass eine starke europäische Verteidigungsunion amerikanische Truppen überflüssig macht und transatlantische Bindungen lockert. Europäer wiederum fürchten, dass übermäßige Abhängigkeit von den USA Europa verwundbar macht gegenüber amerikanischer Unberechenbarkeit. Dieser strategische Grundkonflikt lässt sich durch institutionelle Zusammenarbeit dämpfen, nicht auflösen.

Die Ukraine-Dimension verleiht dem Paket zusätzliche Dringlichkeit, birgt aber auch Komplikationen. Die Integration der Ukraine in europäische Mobilitätsnetzwerke ist politisch motiviert und strategisch sinnvoll. Sie schafft jedoch faktisch irreversible Bindungen, noch bevor die Ukraine formal EU-Mitglied ist. Die Infrastrukturinvestitionen in der Ukraine sind langfristige Verpflichtungen, die über Jahrzehnte finanziert werden müssen. Die Sicherheitslage in der Ukraine ist prekär. Investitionen könnten durch militärische Aktionen zerstört werden. Das Risiko trägt letztlich die EU. Diese Risiko-Rendite-Kalkulation muss transparent gemacht und demokratisch legitimiert werden.

Die gesellschaftliche Akzeptanzdimension wird unterschätzt. Militarisierung, auch wenn sie als Verteidigungsnotwendigkeit gerechtfertigt wird, stößt in vielen europäischen Gesellschaften auf Vorbehalte. Die Friedensdividende nach 1990 ist mental tief verankert. Die Umlenkung von Ressourcen von sozialen Zwecken zu Verteidigung muss politisch verkauft werden. Die Betonung des Dual-Use-Charakters hilft, verschleiert aber nicht, dass primär militärische Imperative den Ton angeben. Eine ehrliche Debatte über Prioritäten, über das Verhältnis von Butter zu Kanonen, ist unausweichlich. Sie wurde bislang in vielen Mitgliedstaaten nicht geführt.

Die langfristigen strategischen Implikationen des Military Mobility Package reichen weit über Logistik hinaus. Es ist ein Baustein in der Errichtung einer europäischen Verteidigungsunion. Diese Union wird das geopolitische Gewicht Europas erhöhen. Sie wird die Verhandlungsposition gegenüber externen Akteuren stärken. Sie wird aber auch neue Abhängigkeiten schaffen, nämlich zwischen Mitgliedstaaten. Kleine Staaten werden noch stärker auf große angewiesen sein für Transportkapazitäten und Infrastruktur. Diese Asymmetrie kann politisch instrumentalisiert werden. Die Governance-Strukturen müssen sicherstellen, dass alle Mitgliedstaaten, unabhängig von Größe und Wirtschaftskraft, gleichberechtigt partizipieren und ihre Interessen wahren können.

Die ökonomische Bilanz des Pakets ist ambivalent. Einerseits verspricht es erhebliche Effizienzgewinne durch Harmonisierung, Infrastrukturinvestitionen und Dual-Use-Synergien. Die Studien prognostizieren zusätzliches Wirtschaftswachstum im zweistelligen Milliardenbereich. Die verbesserte Verteidigungsfähigkeit schafft Sicherheit, eine Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität. Andererseits verursacht es massive öffentliche Ausgaben in einer Zeit, in der europäische Haushalte bereits durch Pandemiekosten, Klimatransformation und Sozialsysteme belastet sind. Die Opportunitätskosten sind real: Jeder Euro für militärische Infrastruktur ist ein Euro, der nicht für Bildung, Forschung oder soziale Absicherung ausgegeben wird. Diese Trade-offs transparent zu machen, ist eine demokratische Pflicht.

Das Military Mobility Package ist letztlich ein Stresstest für die europäische Integration. Es erfordert grenzüberschreitende Kooperation in einem hochsensiblen Bereich. Es verlangt Vertrauen zwischen Mitgliedstaaten, die historisch oft Gegner waren. Es fordert Solidarität, die über kurzfristige nationale Interessen hinausgeht. Ob Europa diesen Test besteht, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Die Vorzeichen sind gemischt. Die gemeinsame Bedrohungswahrnehmung hat sich geschärft. Die Bereitschaft zu höheren Ausgaben ist gewachsen. Die institutionellen Grundlagen werden gelegt. Doch die Fragmentierung, der Nationalismus, die Partikularinteressen sind nicht verschwunden. Sie werden sich in jeder Detailverhandlung, in jeder Budgetdebatte, in jeder Implementierungskrise manifestieren. Der Erfolg des Military Mobility Package hängt weniger von technischen Details ab als von politischem Willen. Die Frage ist nicht, ob Europa kann. Die Frage ist, ob Europa will. Die Antwort steht aus.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.

Ihre Dual-Use Logistikexperten

Die Weltwirtschaft durchlebt derzeit einen fundamentalen Wandel, einen Epochenbruch, der die Grundpfeiler der globalen Logistik erschüttert. Die Ära der Hyper-Globalisierung, die durch das unerschütterliche Streben nach maximaler Effizienz und das “Just-in-Time”-Prinzip geprägt war, weicht einer neuen Realität. Diese ist von tiefgreifenden strukturellen Brüchen, geopolitischen Machtverschiebungen und einer fortschreitenden wirtschaftspolitischen Fragmentierung gekennzeichnet. Die einst als selbstverständlich angenommene Planbarkeit internationaler Märkte und Lieferketten löst sich auf und wird durch eine Phase wachsender Unsicherheit ersetzt.

Passend dazu:

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten