Solarpark in Hilden – So will eine Stadt klimaneutral werden: Ein 40.000-Quadratmeter-Projekt soll es richten

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 14. August 2025 / Update vom: 15. August 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Mega-Solarpark in Hilden – So will eine Stadt klimaneutral werden: Ein 40.000-Quadratmeter-Projekt soll es richten – Kreativbild: Xpert.Digital

Hildens Weg zum Solarpark: Eine wegweisende Entscheidung für die Energiezukunft

Stadtrat stimmt für zukunftsweisende Energieversorgung

Nach monatelangen intensiven Diskussionen und sorgfältiger Abwägung verschiedener Interessenlagen hat der Hildener Stadtrat eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Mit deutlicher Mehrheit von 44 zu 17 Stimmen wurde der Weg für einen Solarpark im Bereich Karnap-West freigemacht. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Meilenstein auf Hildens Weg zur Klimaneutralität bis 2035 und zeigt, wie Kommunen die Herausforderungen der Energiewende praktisch angehen können.

Die Abstimmung fand in geheimer Wahl statt, was die Brisanz des Themas unterstreicht. Selbst die CDU-Fraktion hob den Fraktionszwang auf, um jedem Ratsmitglied eine Entscheidung nach eigenem Gewissen zu ermöglichen. Diese demokratische Herangehensweise spiegelt die Komplexität wider, mit der sich Kommunen bei der Umsetzung nachhaltiger Energieprojekte konfrontiert sehen.

Projektspezifikationen und technische Details

Der geplante Solarpark wird auf einem 40.000 Quadratmeter großen, städtischen Grundstück an der Straße An den Gölden entstehen. Die Anlage soll eine Spitzenleistung von 5,2 Megawatt Peak erreichen und wird durch einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 4 Megawattstunden ergänzt. Mit dieser Konfiguration kann der Solarpark voraussichtlich rund 5.000 Kilowattstunden pro Jahr erzeugen, was etwa sieben Prozent des Strom-Vertriebspotenzials der Stadtwerke Hilden entspricht.

Das Projekt wird in Ost-West-Ausrichtung realisiert, was eine optimale Flächenausnutzung bei gleichzeitig gleichmäßigerer Stromproduktion über den Tagesverlauf ermöglicht. Diese Ausrichtung hat sich bei modernen Solarparks als besonders vorteilhaft erwiesen, da sie die Morgenstunden und Abendstunden besser abdeckt und somit zu einer stabileren Netzeinspeisung beiträgt.

Die Anlage muss verschiedene Auflagen erfüllen, darunter einen Mindestabstand von fünf Metern zum Wirtschafts- und Wanderweg An den Gölden. Diese Abstandsfläche wird als angesäter Blüh- und Schutzstreifen angelegt, was nicht nur ökologische Vorteile bringt, sondern auch die landschaftliche Integration verbessert.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren

Die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen unterliegt in Deutschland einem klar strukturierten Genehmigungsverfahren. Grundsätzlich ist für solche Anlagen eine Baugenehmigung erforderlich, die nach den jeweiligen Landesbauordnungen erteilt wird. In den meisten Bundesländern gilt eine Genehmigungspflicht für Freiflächen-Anlagen ab einer Höhe von drei Metern und einer Länge von neun Metern.

Das Bauplanungsrecht erfordert in der Regel die Aufstellung eines Bebauungsplans, da Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht unter die Privilegierungstatbestände des Baugesetzbuchs fallen. Dies bedeutet, dass die Kommune einen entsprechenden Bauleitplanungsprozess durchführen muss, der sowohl Bürgerbeteiligung als auch die Einbindung relevanter Fachbehörden umfasst.

Mit dem Solarpaket I, das im Mai 2024 in Kraft trat, wurden die Rahmenbedingungen für Freiflächen-Photovoltaik erheblich verbessert. Die sogenannten benachteiligten Gebiete sind nun bundesweit grundsätzlich für die EEG-Förderung geöffnet. Dies stellt eine Umkehr der bisherigen Opt-In-Regelung dar, bei der die Bundesländer diese Gebiete erst durch Verordnung freigeben mussten.

Zusätzlich wurden naturschutzfachliche Mindestkriterien eingeführt, die eine nachhaltige Entwicklung von Solarparks gewährleisten sollen. Dazu gehört die Vorgabe, dass die von den Modulen maximal in Anspruch genommene Grundfläche höchstens 60 Prozent der Grundfläche des Gesamtvorhabens betragen darf.

Energiepolitischer Kontext und Klimaziele

Die Entscheidung für den Solarpark in Hilden steht im Kontext der ambitionierten deutschen Klimaziele. Bis 2030 soll eine Photovoltaik-Leistung von 215 Gigawatt erreicht werden, wobei jeweils die Hälfte auf Dach- und Freiflächenanlagen entfallen soll. Dies bedeutet eine Vervierfachung des jährlichen Zubaus von derzeit etwa 5 Gigawatt auf durchschnittlich 21 Gigawatt zwischen 2026 und 2035.

Hilden hat sich zum Ziel gesetzt, bereits bis 2035 klimaneutral zu werden, was zehn Jahre früher ist als das nationale Ziel. Dies erfordert einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien auf lokaler Ebene. Derzeit decken die vorhandenen Photovoltaikanlagen in Hilden nur etwa sechs Prozent des städtischen Strombedarfs ab. Der geplante Solarpark würde diesen Anteil auf etwa zehn Prozent steigern.

Die Stadtwerke Hilden verfolgen eine umfassende Klimaschutzstrategie und arbeiten an der Dekarbonisierung der städtischen Energieversorgung. Neben dem Solarpark umfasst dies auch die kommunale Wärmeplanung und den Ausbau weiterer erneuerbarer Energiequellen.

Wirtschaftliche Aspekte und Finanzierung

Der Pachtvertrag zwischen der Stadt Hilden und den Stadtwerken hat eine Laufzeit von 30 Jahren mit einem jährlichen Pachtzins von 8.000 Euro. Diese Summe wird für die ersten zehn Jahre festgeschrieben und anschließend alle fünf Jahre an die Ertragslage angepasst, wobei sie niemals unter den ursprünglichen Betrag fallen darf.

Die Wirtschaftlichkeit von Solarparks hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verbessert. Die Stromgestehungskosten für Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind kontinuierlich gesunken, während die Effizienz der Module gestiegen ist. Moderne Solarparks können heute Strom zu Kosten von drei bis fünf Cent pro Kilowattstunde produzieren, was sie zu einer der kostengünstigsten Energiequellen macht.

Die Investitionskosten für einen Solarpark dieser Größenordnung liegen typischerweise zwischen 4 und 6 Millionen Euro, abhängig von der konkreten Ausgestaltung und den örtlichen Gegebenheiten. Die Amortisationszeit beträgt in der Regel zwischen zehn und fünfzehn Jahren, womit über die Vertragslaufzeit von 30 Jahren erhebliche Erträge erzielt werden können.

Rolle der Batteriespeicher für die Netzstabilität

Ein besonderes Merkmal des Hildener Projekts ist die Integration eines Batteriespeichers mit 4 Megawattstunden Kapazität. Batteriespeicher gewinnen bei der Integration erneuerbarer Energien zunehmend an Bedeutung, da sie Schwankungen in der Stromproduktion ausgleichen und zur Netzstabilität beitragen können.

Die Speichertechnologie ermöglicht es, überschüssigen Solarstrom zu Zeiten hoher Produktion zu speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen. Dies ist besonders wertvoll für die Erbringung von Systemdienstleistungen wie Frequenzregelung und Spannungshaltung. Moderne Batteriespeicher können innerhalb von Millisekunden auf Netzschwankungen reagieren und sind damit deutlich schneller als konventionelle Kraftwerke.

Die Kombination aus Solarpark und Batteriespeicher, auch als Hybrid-Kraftwerk bezeichnet, stellt eine optimale Lösung für die moderne Energieversorgung dar. Sie maximiert nicht nur die Eigennutzung des produzierten Stroms, sondern trägt auch zur Entlastung der Übertragungsnetze bei.

Bürgerbeteiligung und gesellschaftliche Akzeptanz

Die Diskussionen um den Solarpark in Hilden haben gezeigt, wie wichtig eine umfassende Bürgerbeteiligung bei Energieprojekten ist. Über einen Zeitraum von fast einem Jahr wurden verschiedene Informationsveranstaltungen durchgeführt, in denen Bürger, Verwaltung, Stadtwerke und externe Experten das Projekt aus verschiedenen Perspektiven beleuchteten.

Bürgerbeteiligung kann verschiedene Formen annehmen, von reiner Information über Konsultation bis hin zur finanziellen Beteiligung. Besonders erfolgversprechend sind Modelle, bei denen die örtliche Bevölkerung nicht nur informiert wird, sondern auch wirtschaftlich vom Projekt profitieren kann. Dies können Energiegenossenschaften, Nachrangdarlehen oder vergünstigte Stromtarife sein.

Die Erfahrungen aus anderen Projekten zeigen, dass finanzielle Beteiligungsmodelle die Akzeptanz erheblich steigern können. Wenn Bürger an den Erträgen teilhaben, wandelt sich oft die Haltung von Skepsis zu Unterstützung. Erfolgreiche Beispiele finden sich in Gemeinden wie Tuningen oder Maßbach, wo lokale Beteiligungsmodelle umgesetzt wurden.

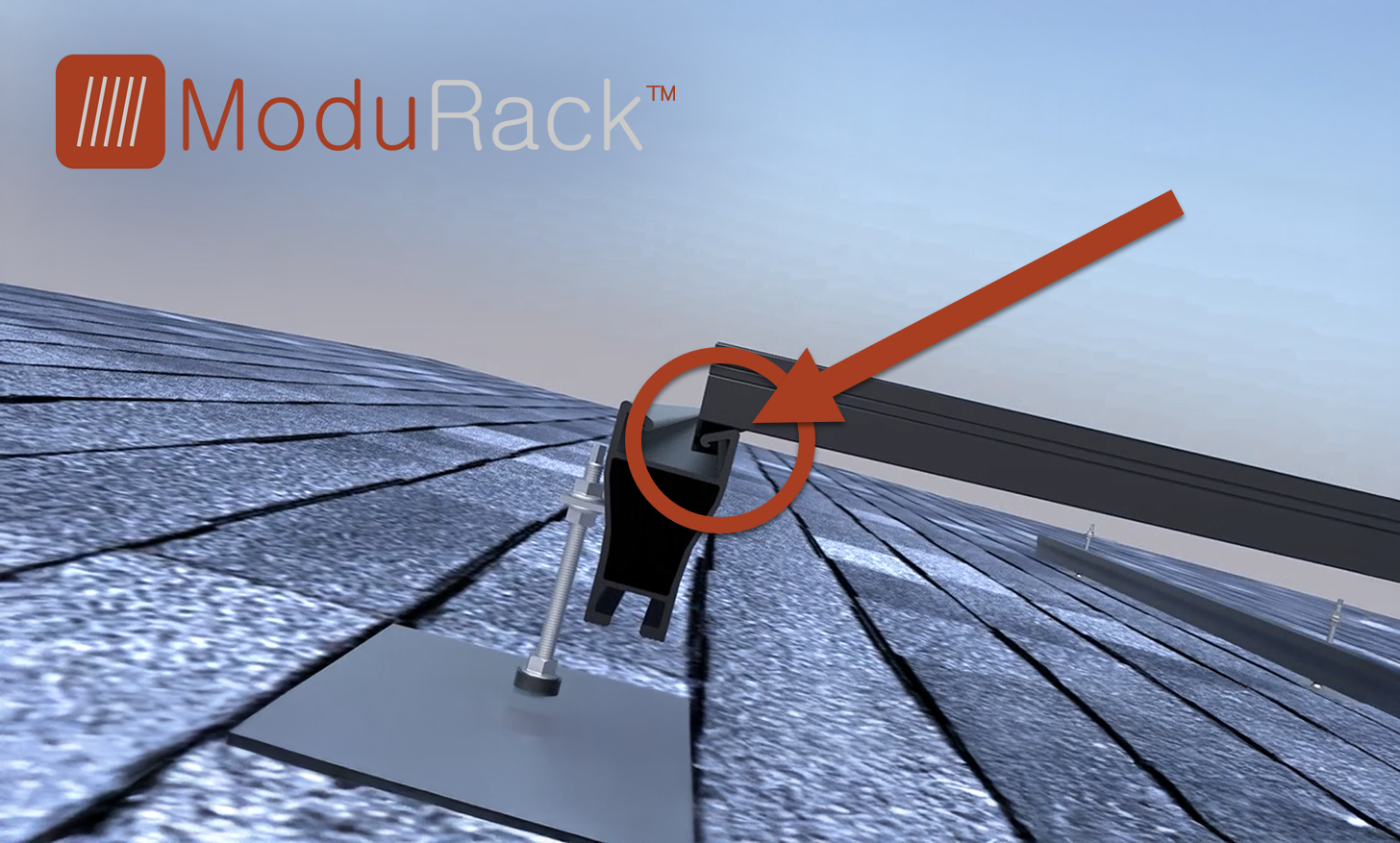

Neu: Patent aus den USA – Solarparks bis zu 30 % günstiger und 40 % schneller und einfacher installieren – mit Erklärvideos!

Neu: Patent aus den USA – Solarparks bis zu 30 % günstiger und 40 % schneller und einfacher installieren – mit Erklärvideos! - Bild: Xpert.Digital

Das Herzstück dieser technologischen Weiterentwicklung ist die bewusste Abkehr von der konventionellen Klemmenbefestigung, die seit Jahrzehnten den Standard darstellt. Das neue und zeit- wie kostengünstigere Montagesystem begegnet dieses mit einem grundlegend anderen, intelligenteren Konzept. Anstatt die Module punktuell zu klemmen, werden sie in eine durchgehende, speziell geformte Trägerschiene eingelegt und dort sicher gehalten. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass alle auftretenden Kräfte – seien es statische Lasten durch Schnee oder dynamische Lasten durch Wind – gleichmäßig über die gesamte Länge des Modulrahmens verteilt werden.

Mehr dazu hier:

Zukunft der Solarparks: Innovative Technologien und regionale Chancen bis 2027

Projektentwicklung und Zeitplanung

Die Entwicklung eines Solarparks ist ein komplexer Prozess, der sich typischerweise über mehrere Jahre erstreckt. Hans-Ullrich Schneider, Geschäftsführer der Stadtwerke Hilden, skizzierte den weiteren Zeitplan: Im Herbst 2025 soll der Bauantrag gestellt werden, gefolgt von der Ausschreibung für den Bau. Die Verträge und die Vergabe könnten im Herbst 2026 abgeschlossen werden, mit einer geplanten Inbetriebnahme in der ersten Jahreshälfte 2027.

Diese Zeitspanne ist typisch für Solarpark-Projekte. Die eigentliche Bauzeit ist mit wenigen Wochen bis Monaten relativ kurz, aber die vorgelagerte Planungs- und Genehmigungsphase nimmt erheblich mehr Zeit in Anspruch. Die Projektentwicklung lässt sich in fünf wesentliche Phasen unterteilen:

Die Flächensuche und erste Gespräche mit Eigentümern und Kommunen dauern üblicherweise etwa sechs Monate. Anschließend folgt die aufwendige Planungs- und Genehmigungsphase, die bei großen Solarparks bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen kann. Während dieser Zeit werden technische Gutachten erstellt, Genehmigungen beantragt und die Öffentlichkeit beteiligt.

Die Vorbereitung des Geländes, einschließlich der Erschließung mit Zufahrtswegen und Verkabelung, nimmt weitere sechs Monate bis ein Jahr in Anspruch. Der eigentliche Bau der Anlage erfolgt dann innerhalb von acht bis zehn Wochen, je nach Größe und Komplexität des Projekts.

Technische Innovation und Zukunftstrends

Moderne Solarparks nutzen die neueste Generation von Photovoltaik-Modulen und Wechselrichtern, die eine deutlich höhere Effizienz aufweisen als noch vor wenigen Jahren. Die Leistungsdichte hat sich kontinuierlich erhöht, sodass auf der gleichen Fläche mehr Strom erzeugt werden kann.

Bifaziale Module, die auch die Rückseite zur Stromerzeugung nutzen, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie können den Ertrag um zehn bis 25 Prozent steigern, je nach Untergrund und Aufständerung. Auch Nachführsysteme, die die Module der Sonnenbahn folgen lassen, können die Leistung erheblich erhöhen.

Die Integration von Batteriespeichern in Solarparks ist ein relativ neuer Trend, der durch sinkende Speicherkosten und verbesserte Technologien vorangetrieben wird. Lithium-Ionen-Batterien haben in den vergangenen Jahren eine drastische Kostenreduktion erfahren und erreichen heute Zyklenlebensdauern von über 6.000 Vollzyklen.

Umwelt- und Naturschutzaspekte

Ein wichtiger Aspekt bei der Planung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind die Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Das Solarpaket I hat daher naturschutzfachliche Mindestkriterien eingeführt, die bei allen EEG-geförderten Anlagen zu beachten sind.

Dazu gehört die bereits erwähnte maximale Flächenbedeckung von 60 Prozent, die sicherstellt, dass ausreichend Raum für die Entwicklung von Vegetation und Lebensräumen bleibt. Zusätzlich müssen Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität umgesetzt werden, wie die Anlage von Blühstreifen oder die Schaffung von Biotopstrukturen.

Viele Studien zeigen, dass gut geplante Solarparks sogar positive Auswirkungen auf die Biodiversität haben können. Die extensive Pflege der Flächen und der Verzicht auf intensive landwirtschaftliche Nutzung schaffen Lebensräume für verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Besonders wichtig ist dabei die Durchlässigkeit für kleinere Tierarten, die durch entsprechende Zaungestaltung sichergestellt werden kann.

Regionale Wertschöpfung und kommunale Vorteile

Solarparks können erheblich zur regionalen Wertschöpfung beitragen. Neben den direkten Pachteinnahmen für die Flächeneigentümer profitieren auch lokale Handwerksbetriebe, die bei Bau und Wartung zum Einsatz kommen. Die Gewerbesteuereinnahmen fließen der Standortgemeinde zu und können für kommunale Projekte verwendet werden.

Darüber hinaus können Kommunen vom sogenannten Bürgerenergiegesetz profitieren, das Betreibern von EEG-Anlagen die Möglichkeit gibt, betroffenen Kommunen 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde zur Verfügung zu stellen. Bei einem Solarpark der Größe von Hilden würde dies jährliche Zahlungen von etwa 10.000 bis 20.000 Euro bedeuten.

Herausforderungen und Lösungsansätze

Die Entwicklung von Solarparks ist nicht ohne Herausforderungen. Eine der größten Hürden ist die Verfügbarkeit geeigneter Flächen und deren planungsrechtliche Erschließung. Der Flächenbedarf für die Energiewende ist erheblich: Um die nationalen Ausbauziele zu erreichen, werden bis 2030 zusätzlich etwa 80.000 bis 100.000 Hektar für Freiflächen-Photovoltaik benötigt.

Gleichzeitig müssen Konflikte mit anderen Nutzungsansprüchen vermieden werden. Die Konkurrenz zwischen Energieproduktion, Landwirtschaft und Naturschutz erfordert intelligente Lösungsansätze wie Agri-Photovoltaik, bei der Landwirtschaft und Solarstromerzeugung kombiniert werden.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Netzintegration. Viele potenzielle Standorte verfügen nicht über ausreichende Netzkapazitäten, was zu langen Wartezeiten und hohen Anschlusskosten führen kann. Hier sind innovative Ansätze wie flexible Netzanschlussverträge und lokale Vermarktungskonzepte gefragt.

Internationale Einordnung und Best Practices

Deutschland ist bei der Entwicklung von Solarparks nicht allein. International gibt es zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Projekte und innovative Ansätze. In Ländern wie Spanien, Frankreich oder den Niederlanden werden bereits seit Jahren große Solarparks mit Bürgerbeteiligung realisiert.

Besonders interessant sind Modelle, bei denen Solarparks als Teil regionaler Energiesysteme entwickelt werden. Dabei wird nicht nur Strom produziert, sondern auch Wärme und Mobilität mitgedacht. Solche integrierten Ansätze können die Effizienz erheblich steigern und die Akzeptanz in der Bevölkerung fördern.

Digitalisierung und Smart Grid Integration

Moderne Solarparks sind nicht mehr nur passive Stromerzeuger, sondern aktive Teilnehmer im Energiesystem. Durch digitale Steuerungssysteme können sie flexibel auf Netzbedürfnisse reagieren und verschiedene Systemdienstleistungen erbringen.

Die Integration in Smart Grids ermöglicht es, die Stromproduktion optimal mit dem Verbrauch abzustimmen und Überlastungen im Netz zu vermeiden. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen helfen dabei, Produktionsprognosen zu verbessern und die Anlagen vorausschauend zu steuern.

Mit Solarpark und Batteriespeicher zu einem resilienten Energiesystem

Der Solarpark in Hilden ist mehr als nur ein Energieprojekt – er ist ein Symbol für den Wandel hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung auf kommunaler Ebene. Die Entscheidung des Stadtrats zeigt, dass auch schwierige Projekte mit ausreichender Bürgerbeteiligung und transparenter Kommunikation erfolgreich umgesetzt werden können.

Die Erfahrungen aus Hilden werden auch für andere Kommunen wertvoll sein, die ähnliche Projekte planen. Besonders die Verbindung aus technischer Innovation, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Beteiligung der Bürger könnte als Modell für künftige Energieprojekte dienen.

Mit der geplanten Inbetriebnahme 2027 wird Hilden einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität 2035 gemacht haben. Der Solarpark wird nicht nur zur lokalen Stromversorgung beitragen, sondern auch als Baustein für ein resilientes und nachhaltiges Energiesystem fungieren.

Die Integration von Batteriespeichern macht das Projekt zukunftstauglich und zeigt, wie moderne Energieinfrastruktur aussehen kann. Wenn andere Kommunen diesem Beispiel folgen und ähnliche Projekte realisieren, könnte Deutschland seine ambitionierten Klimaziele tatsächlich erreichen.

Der Weg dahin ist nicht immer einfach, wie die monatelangen Diskussionen in Hilden gezeigt haben. Aber das Ergebnis – eine demokratisch legitimierte Entscheidung für eine nachhaltige Energiezukunft – zeigt, dass der Aufwand lohnt. Hilden wird damit zu einem Vorbild für andere Kommunen, die den Schritt in die erneuerbare Energiezukunft wagen wollen.

Schau mal, dieses kleine Detail erspart bis zu 40% Installationszeit und verursacht bis zu 30% weniger Kosten. Kommt aus den USA, ist patentiert.

Das Herzstück der Innovation von ModuRack ist die Abkehr von der konventionellen Klemmenbefestigung. Anstelle von Klemmen werden die Module in eine durchgehende Trägerschiene eingelegt und gehalten.

Mehr dazu hier:

Ihr Partner für Business Development im Bereich Photovoltaik und Bau

Von Industriedach-PV über Solarparks bis hin zu größeren Solarparkplätzen

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.