Massenhafte Firmenschließungen: Deutschland hat nicht zu wenige Menschen, sondern die falschen Jobs

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 18. Oktober 2025 / Update vom: 18. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Massenhafte Firmenschließungen: Deutschland hat nicht zu wenige Menschen, sondern die falschen Jobs – Bild: Xpert.Digital

49 Milliarden Euro Schaden: Die wahre Ursache der deutschen Wirtschaftskrise wird systematisch ignoriert

Alarmstufe Rot: Die Anatomie einer verkannten Krise

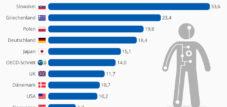

Im Jahr 2024 stellten bundesweit 196.100 Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit ein, ein Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der höchste Wert seit 2011. Die Dimension dieser Entwicklung wird erst deutlich, wenn man erkennt, dass nur etwa 10 Prozent dieser Schließungen auf Insolvenzen zurückgehen. Die überwältigende Mehrheit beendete das Geschäft geordnet aus anderen Gründen, wobei der Fachkräftemangel eine zentrale Rolle spielt. Doch während Politik und Wirtschaft reflexartig nach der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte rufen, übersehen sie eine fundamentale Wahrheit: Wir versuchen, ein strukturelles Problem mit einer kurzfristigen Lösung zu bekämpfen, die einem Versuch gleicht, ein Loch zu stopfen, während sich ein anderes aufmacht.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 84 Prozent der Betriebe sind von Personalproblemen betroffen, 43 Prozent können offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen, und 82 Prozent der Umfrageteilnehmer erwarten negative Folgen für ihr Unternehmen durch Fachkräftemangel. 40 Prozent müssen ihr Angebot einschränken und verlieren Aufträge, während 76 Prozent Produktivitätseinbußen wegen fehlenden Personals melden. Der wirtschaftliche Schaden ist immens: 49 Milliarden Euro Wertschöpfungsverlust durch Fachkräftemangel allein im Jahr 2024, bei 1,8 bis 2 Millionen unbesetzten Stellen in der deutschen Wirtschaft.

Doch diese Krise ist mehr als eine Herausforderung – sie ist eine historische Chance. Wir stehen nicht einfach vor einem Mangel an Arbeitskräften, sondern vor der größten gesellschaftlichen und beruflichen Transformation, die es je gegeben hat. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die Frage ist nicht, ob diese Transformation kommt, sondern wie wir sie gestalten. Es wird Zeit, dass wir aufwachen und nicht das Drama sehen, sondern die vielfältigen Aufgaben und Möglichkeiten, die vor uns liegen.

Passend dazu:

- Das “Schnellere-Pferde-Problem”: Warum Ihr Job heute so gefährdet ist wie der eines Hufschmieds vor 100 Jahren

Die hier zitierten Zahlen stammen aus zwei verschiedenen Umfragen deutscher Forschungsinstitute und Studien:

IAB-Betriebspanel 2024 (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung)

84 Prozent der Betriebe sind von Personalproblemen betroffen: Diese Zahl stammt aus dem IAB-Betriebspanel 2024, einer repräsentativen Befragung von rund 15.000 Betrieben aller Branchen und Größenklassen in Deutschland. Das IAB ist das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Die Studie wurde im Mai 2025 veröffentlicht und bezieht sich auf Datenerhebungen aus dem Jahr 2024.

43 Prozent können offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen: Diese Angabe stammt aus dem DIHK-Fachkräftereport 2023/2024 (Deutsche Industrie- und Handelskammer). Die DIHK befragte für ihren Report mehr als 22.000 Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen im Rahmen ihrer Konjunkturumfrage. Im Dezember 2024 wurde der Wert mit 43 Prozent bestätigt.

DIHK-Fachkräftereport 2023/2024

82 Prozent der Umfrageteilnehmer erwarten negative Folgen für ihr Unternehmen durch Fachkräftemangel: Aus dem DIHK-Fachkräftereport 2023/2024. Die Umfrage ergab, dass mehr als acht von zehn Unternehmen mit negativen Auswirkungen des Fachkräftemangels rechnen.

40 Prozent müssen ihr Angebot einschränken und verlieren Aufträge: Ebenfalls aus dem DIHK-Fachkräftereport 2023/2024. Vier von zehn Unternehmen gaben an, dass sie aufgrund von Personalengpässen Aufträge ablehnen oder ihr Leistungsangebot reduzieren müssen.

Stepstone-Studie 2023

76 Prozent melden Produktivitätseinbußen wegen fehlenden Personals: Diese Zahl stammt aus einer repräsentativen Studie von The Stepstone Group aus dem Jahr 2023. Die Untersuchung umfasste 10.000 Befragte, darunter etwa 2.800 Führungskräfte und HR-Verantwortliche. Der Wert von 76 Prozent bedeutet einen Anstieg von 16 Prozentpunkten im Vergleich zum Niveau vor der Corona-Pandemie.

IW-Studie 2024 (Institut der deutschen Wirtschaft Köln)

49 Milliarden Euro Wertschöpfungsverlust durch Fachkräftemangel allein im Jahr 2024: Diese Berechnung stammt aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln vom Mai 2024. Die Studie verwendete das Global Economic Model von Oxford Economics, um das Produktionspotenzial zu berechnen. Das IW ist ein arbeitgebernahes Forschungsinstitut.

1,8 bis 2 Millionen unbesetzte Stellen in der deutschen Wirtschaft: Diese Hochrechnung stammt ebenfalls aus dem DIHK-Fachkräftereport 2023/2024. Die DIHK schätzte, dass in der Gesamtwirtschaft über 1,8 Millionen Stellen unbesetzt bleiben. Der Wert von 2 Millionen wurde in früheren DIHK-Umfragen aus dem Januar 2023 genannt.

Im Spiegel der Geschichte: Warum Wandel nicht Zerstörung bedeutet

Um die Dimension der gegenwärtigen Transformation zu verstehen, lohnt ein Blick zurück in die Wirtschaftsgeschichte. Die Industrialisierung des 18. und 19. Jahrhunderts war die erste große technologische Revolution, die Arbeit und Gesellschaft fundamental veränderte. Als die Dampfmaschine und der mechanische Webstuhl erfunden wurden, herrschte unter Handwerkern und Webern panische Angst vor dem Verlust ihrer Existenzgrundlage. Die Ludditen zerstörten Maschinen aus Verzweiflung über den drohenden Jobverlust.

Was geschah tatsächlich? Der Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft war schmerzhaft und mit sozialen Verwerfungen verbunden. Um 1800 waren etwa zwei Drittel der Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig, 1850 etwa 55 Prozent, 1870 immer noch die Hälfte. Doch trotz aller Ängste führte die Industrialisierung nicht zu Massenarbeitslosigkeit, sondern zu einem beispiellosen Anstieg des Lebensstandards und zur Entstehung völlig neuer Berufsfelder. Fabrikarbeiter, Maschinenbauer, Eisenbahner, Ingenieure – all diese Berufe existierten vor der Industrialisierung nicht oder nur in Ansätzen.

Die zweite industrielle Revolution, ausgelöst durch die Starkstromtechnik und das Fließband, löste ähnliche Befürchtungen aus. Die wissenschaftliche Betriebsführung nach Taylor und Ford sollte den Arbeiter angeblich überflüssig machen. Stattdessen entstanden Massenwohlstand und eine breite Mittelschicht. Die dritte industrielle Revolution, basierend auf Mikroelektronik und Automatisierung, führte ebenfalls zu tiefgreifenden Veränderungen, aber auch zur Entstehung ganzer neuer Industrien: Software, IT-Services, Telekommunikation, digitale Medien.

Die historische Lektion ist klar: Technologische Revolutionen vernichten nicht einfach Arbeitsplätze, sie transformieren die Arbeitswelt. Jobs verschwinden, aber neue entstehen, oft in einem Umfang, der die verlorenen Arbeitsplätze bei weitem übersteigt. Entscheidend ist jedoch, dass diese Transformationen nie reibungslos verliefen. Sie erforderten massive Investitionen in Bildung und Qualifizierung, politische Weichenstellungen und gesellschaftliche Anpassungsprozesse.

Passend dazu:

Der perfekte Sturm: KI, Robotik und der demografische Wandel

Die vierte industrielle Revolution unterscheidet sich von ihren Vorgängerinnen durch ihre Geschwindigkeit und Komplexität. Sie wird nicht durch eine einzelne Technologie getrieben, sondern durch das Zusammenspiel mehrerer revolutionärer Entwicklungen: Künstliche Intelligenz, Robotik, vernetzte cyber-physische Systeme, Big Data und maschinelles Lernen.

Die Entwicklungen in der Robotik sind dabei besonders beeindruckend. Deutschland verzeichnete 2024 die Installation von 27.000 neuen Industrierobotern, 40 Prozent aller in der EU installierten Fabrikroboter befinden sich in Deutschland. Die Roboterdichte liegt bei 429 Einheiten pro 10.000 Arbeitern, womit Deutschland im weltweiten Vergleich auf Rang 4 liegt. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung in der metallverarbeitenden Industrie mit einem Zuwachs von 23 Prozent sowie in der Chemie- und Kunststoffindustrie mit einem Plus von 71 Prozent.

Doch die wahre Revolution steht erst bevor: Humanoide Roboter. Bereits 2025 werden menschenähnliche Roboter für den industriellen Einsatz in Serie produziert. Studien prognostizieren, dass bis 2030 weltweit 20 Millionen humanoide Roboter im Einsatz sein werden – verglichen mit derzeit etwa 4,3 Millionen Industrierobotern und Cobots weltweit eine Verfünffachung. Die Amortisationszeit für humanoide Roboter wird auf unter 0,56 Jahre geschätzt, was sie zu einer hochattraktiven Investition macht. Bereits erste Pilotprojekte zeigen, dass humanoide Roboter bis zu 40 Prozent der bislang manuell ausgeführten Tätigkeiten automatisieren können.

Parallel dazu verändert Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt in atemberaubendem Tempo. Laut McKinsey könnten bis 2030 in Deutschland bis zu drei Millionen Jobs von einer Veränderung betroffen sein, das entspricht sieben Prozent der Gesamtbeschäftigung. Bis 2030 könnte in der EU fast ein Drittel der Arbeitsstunden automatisiert werden, bis 2035 sogar 45 Prozent. Doch entscheidend ist: KI vernichtet nicht einfach Jobs, sie transformiert sie. Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert, dass bis 2030 weltweit 170 Millionen neue Arbeitsplätze durch KI entstehen, während 92 Millionen abgebaut werden – ein Nettozuwachs von 14 Prozent.

Diese technologische Transformation trifft auf einen demografischen Wandel beispiellosen Ausmaßes. Die Babyboomer-Generation umfasste 2022 etwa 19,5 Millionen Personen in Deutschland. Bis 2036 werden alle diese Arbeitnehmer das Renteneintrittsalter erreicht haben oder verstorben sein. Ihnen steht ein Zugang junger Personen zum Arbeitskräftepotenzial im gleichen Zeitraum in Höhe von etwa 12,5 Millionen gegenüber. Das Arbeitskräftepotenzial wird bis 2040 um fast 3 Millionen Personen abnehmen. Unter dem Strich werden der deutschen Wirtschaft bis 2035 bis zu 6 Millionen Erwerbspersonen verloren gehen.

Diese Gleichzeitigkeit von technologischem Durchbruch und demografischem Wandel ist historisch einzigartig. Sie schafft eine Situation, in der Robotik und Automatisierung nicht mehr optional sind, sondern zur absoluten Notwendigkeit werden, um den Wohlstand und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands zu erhalten.

Deutschlands Zerreißprobe: Zwischen Nachfolgekrise und Roboter-Akzeptanz

Die aktuelle Situation ist paradox. Trotz einer konjunkturellen Schwäche und steigender Arbeitslosigkeit bleibt die Fachkräftelücke auf einem historisch hohen Niveau. Im Jahresdurchschnitt 2023/2024 betrug sie 532.000 offene Stellen, für die deutschlandweit keine passend qualifizierten Fachkräfte arbeitslos gemeldet waren. Besonders angespannt ist die Situation in Gesundheits- und Sozialberufen, Elektroberufen und handwerklichen Berufen. Auf die zehn Berufe mit den größten Fachkräftelücken entfallen knapp 30 Prozent der gesamten Fachkräftelücke.

Die Unternehmensnachfolge verschärft die Situation dramatisch. Von 2022 bis 2026 stehen etwa 190.000 Unternehmen zur Übergabe an, durchschnittlich rund 38.000 Übergaben pro Jahr. Mit 54 Prozent sind bereits mehr als die Hälfte der mittelständischen Unternehmerschaft 55 Jahre oder älter. Die Zahl der Unternehmer, die eine Nachfolgelösung suchen, ist dreimal so hoch wie die Zahl der Interessenten. In den nächsten fünf Jahren stehen mehr als 250.000 Unternehmen vor dem Aus, wenn es nicht zur Übergabe kommt. Bis Ende 2025 erwägen 231.000 Unternehmen die Stilllegung – ein historischer Höchststand.

Besonders dramatisch ist die Situation in den energieintensiven Branchen mit 1.050 Schließungen und einem Anstieg von 26 Prozent. Technologieintensive Dienstleistungen, Bau und Gesundheitswesen verzeichnen mindestens 34.300 Schließungen, die direkt oder wesentlich durch Fachkräftemangel verursacht oder mitverursacht wurden – etwa 17 bis 18 Prozent aller Unternehmensschließungen.

Gleichzeitig zeigt sich eine bemerkenswerte Entwicklung in der öffentlichen Wahrnehmung: 77 Prozent der Beschäftigten in Deutschland befürworten den Einsatz von Robotern am Arbeitsplatz. Drei Viertel sind überzeugt, dass Robotik dem Fachkräftemangel entgegenwirkt. Rund 80 Prozent wünschen sich, dass Roboter gefährliche, gesundheitsschädliche oder repetitive Tätigkeiten übernehmen. Die große Mehrheit sieht in Robotern eine Chance, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu sichern. Diese Akzeptanz ist eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Transformation der Arbeitswelt.

Doch die Politik hinkt den technologischen Möglichkeiten und der gesellschaftlichen Akzeptanz hinterher. Statt eine umfassende Strategie zur Robotisierung und Automatisierung zu entwickeln, wird der Fachkräftemangel primär als Zuwanderungsproblem definiert. Diese Sichtweise greift zu kurz und ignoriert sowohl die ethischen Implikationen als auch die technologischen Realitäten.

Die Zukunft ist schon da: Wie Automatisierung in der Praxis funktioniert

Die erfolgreiche Integration von Robotik und Automatisierung zeigt sich bereits in zahlreichen Unternehmen und Branchen. In der Automobilindustrie testet Mercedes den Einsatz des humanoiden Roboters Apollo von Apptronik. Der Roboter ist etwa 1,73 Meter groß, wiegt 73 Kilogramm und kann 25 Kilogramm heben. Er soll in der Produktion eingesetzt werden, etwa bei der Auslieferung von Montagesätzen an die Arbeiter. Die Pilotprojekte zeigen, dass die Integration in bestehende Produktionsprozesse reibungsloser verläuft als erwartet.

In der Logistikbranche setzt Amazon den Roboter Digit von Agility Robotics ein. Der rund 1,75 Meter große Roboter kann Lasten bis 16 Kilogramm transportieren und wird in Lagerhäusern getestet. GXO Logistics nutzt ähnliche Systeme zur Optimierung ihrer Lagerlogistik. Die Erfahrungen zeigen, dass die Roboter nicht Arbeitsplätze ersetzen, sondern die Arbeit ergänzen und Mitarbeiter von körperlich belastenden Tätigkeiten entlasten.

Im Mittelstand vollzieht sich ebenfalls ein Wandel. Die Programmierung von Robotern ist deutlich einfacher geworden. 81 Prozent berichten, dass die Bedienung tendenziell einfacher wurde, was den Einsatz auch in kleineren Betrieben ermöglicht. Kollaborative Roboter und intuitive Bedienkonzepte erlauben es, Automatisierung auch ohne spezialisierte IT-Abteilungen zu implementieren. Die Investitionskosten für humanoide Roboter sinken rapide – Hersteller wie Unitree bringen Modelle für etwa 16.000 Euro auf den Markt, verglichen mit mehreren hunderttausend Euro für frühere Systeme.

Ein besonders interessantes Beispiel liefert die Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Zwischen 1994 und 2014 sind in der deutschen Industrie 275.000 Jobs durch den Einsatz von Robotern weggefallen – allerdings nicht aufgrund von Entlassungen, sondern weil weniger junge Leute eingestellt wurden. Gleichzeitig sind im Dienstleistungssektor ebenso viele neue Jobs entstanden. Unter dem Strich hat sich die Zahl der Arbeitsplätze also kaum verändert – ein deutlicher Unterschied zu den USA, wo Industriearbeiter aufgrund der Automatisierung reihenweise ihre Jobs verloren haben.

Eine weitere Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung kommt zu dem Ergebnis, dass die Automatisierung zwischen 2016 und 2021 für 560.000 neue Stellen in Deutschland verantwortlich war. Die Energie- und Wasserversorgung verzeichnete ein Jobwachstum von 3,3 Prozent, die Elektronik- und Fahrzeugbranche 3,2 Prozent, das sonstige verarbeitende Gewerbe sogar 4 Prozent. Diese Zahlen widerlegen eindeutig die These, dass Automatisierung zwangsläufig zu Massenarbeitslosigkeit führt.

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten

Deutschland als Vorreiter für menschenzentrierte Automatisierung

Wohlstand auf Kosten anderer: Die Ethik des globalen Fachkräfte-Wettbewerbs

Während technologische Lösungen vielversprechend sind, wird die ethische Dimension der Arbeitskräfteanwerbung aus dem Ausland oft unterschätzt oder ignoriert. Deutschland und andere europäische Länder rekrutieren aktiv Fachkräfte aus Entwicklungsländern und Schwellenländern, die diese Fachkräfte dringend für ihre eigene Entwicklung benötigen würden.

Der Brain Drain, die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte aus Entwicklungsländern, hat gravierende Folgen für die Herkunftsländer. Besonders betroffen sind der Gesundheitssektor, das Bildungswesen, der öffentliche Sektor sowie Wissenschaft und Forschung. Die Regionen mit den höchsten Raten an qualifizierter Abwanderung sind der karibische und zentralamerikanische Raum, das subsaharische Afrika, Südostasien und der Pazifikraum – ausgerechnet jene Regionen, die Fachkräfte am dringendsten benötigen, um ihre eigene Entwicklung voranzutreiben.

Die negativen Folgen für die Herkunftsländer sind erheblich: Humankapitalverlust, Personalknappheit in strategischen Sektoren, Verlust von volkswirtschaftlichen Investitionen in Bildung und Ausbildung, Schwächung der Institutionen und der Innovationskraft des Landes. Gerade kleine und arme Entwicklungsländer werden durch Brain Drain tendenziell geschwächt. Der Fachkräftemangel in Schlüsselsektoren wie Gesundheit und Bildung wirkt sich negativ auf die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele aus.

Es ist ethisch fragwürdig, wenn Deutschland als eines der reichsten Länder der Welt systematisch Fachkräfte aus ärmeren Ländern abwirbt, die dort für den Aufbau funktionierender Gesundheitssysteme, Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsstrukturen dringend gebraucht werden. Diese Politik verschärft globale Ungleichheiten und untergräbt die Entwicklungschancen ganzer Regionen. Während Deutschland kurzfristig von qualifizierten Zuwanderern profitieren mag, entstehen langfristig neue Fluchtursachen und Migrationsströme, weil in den Herkunftsländern die Expertise für nachhaltige Entwicklung fehlt.

Zudem ist diese Strategie letztlich nicht nachhaltig. Die demografischen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, sind in vielen anderen Ländern ähnlich oder werden es in absehbarer Zeit sein. China beispielsweise hat seine Roboterdichte innerhalb von vier Jahren verdoppelt und liegt mit 470 Einheiten pro 10.000 Arbeiter inzwischen vor Deutschland. Das Reich der Mitte hat erkannt, dass die Zukunft nicht in der Konkurrenz um Arbeitskräfte liegt, sondern in der Automatisierung und Produktivitätssteigerung durch Technologie.

Passend dazu:

- Neuausrichtung beim Thema Fachkräftemangel – die ethische Dilemmata im Fachkräftemangel (Brain Drain): Wer zahlt den Preis?

Die sozialen Hürden der Transformation: Zwischen Jobangst und Qualifikationslücke

Trotz aller Chancen ist die Transformation der Arbeitswelt mit erheblichen Herausforderungen und Kontroversen verbunden. Die Angst vor Arbeitsplatzverlust durch KI und Robotik ist real und berechtigt. Laut Goldman Sachs sind weltweit bis zu 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätze von der Automatisierung durch generative KI betroffen. Etwa zwei Drittel der derzeitigen Arbeitsplätze sind einem gewissen Grad der KI-Automatisierung ausgesetzt, und die generative KI könnte bis zu einem Viertel der derzeitigen Arbeit ersetzen.

Besonders betroffen sind Berufe mit hohen Anteilen an Routinetätigkeiten: Bürokräfte in der Verwaltung, Kassierer, Buchhalter, Bankangestellte, Fabrikarbeiter, Lagerarbeiter, Telemarketer, Datenerfasser, Postsortierer. Mehr als jeder zweite durch die KI verursachte Jobwechsel in Deutschland fällt in den Bereich der Büro- und Verwaltungstätigkeiten. Deutschland ist neben Italien besonders betroffen, da diese Tätigkeiten einen hohen Anteil an der Gesamtbeschäftigung ausmachen.

Die soziale Dimension dieser Transformation ist nicht zu unterschätzen. Wer Angst um seinen Arbeitsplatz und seine Zukunft hat, wird kaum für eine Politik der technologischen Modernisierung zu begeistern sein. Der Wandel ist damit nicht nur eine ökologische und wirtschaftliche Aufgabe, sondern auch eine Bewährungsprobe für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Ein weiteres Problem ist das Qualifikationsdefizit. 39 Prozent der aktuellen Fähigkeiten werden in den kommenden fünf Jahren überholt sein. Bei 59 Prozent der Arbeitnehmer besteht bis 2030 ein Bedarf an Fortbildungen. Doch die Weiterbildungsbeteiligung ist gerade bei jenen Beschäftigten mit hohen Anteilen an Routinetätigkeiten, die das größte Risiko tragen, von Automatisierung betroffen zu werden, unterdurchschnittlich. Hier besteht die Gefahr einer Spaltung des Arbeitsmarktes in hochqualifizierte Gewinner und abgehängte Verlierer der Digitalisierung.

Die Produktivitätsgewinne durch Automatisierung und KI werden zudem nicht automatisch gerecht verteilt. Zwischen 1994 und 2014 konnten deutsche Unternehmen die durch Robotik gestiegene Produktivität in höhere Gewinne ummünzen. Ein Großteil der Arbeitnehmer verdiente weniger durch die Automatisierung. Betroffen waren vor allem Beschäftigte mit mittlerer Qualifikation wie Facharbeiter. Profiteure waren in erster Linie höher Qualifizierte und die Unternehmen. Ohne politische Gegenmaßnahmen droht eine zunehmende Ungleichheit.

Dennoch wäre es falsch, aus diesen Herausforderungen den Schluss zu ziehen, die Transformation aufhalten zu wollen oder zu können. Die Weichen sind längst gestellt. China, die USA und andere Wirtschaftsmächte investieren massiv in Robotik und KI. Europas Wirtschaft fällt in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zurück und muss dringend mit einer Aufholjagd starten. Robotik und Automatisierung sind die Schlüsseltechnologien für das künftige Wachstum der Volkswirtschaften, da sie die Produktivität steigern, Innovationen vorantreiben und neue Chancen eröffnen.

Passend dazu:

- Globaler Fachkräftemangel: Fachkräfte aus dem Ausland? Warum der Markt nicht mitspielt und die Argumente ethisch bedenklich sind

Die Agenda für morgen: Qualifizierung, Vision und ein neuer Gesellschaftsvertrag

Die Zukunft der Arbeit wird nicht durch Zuwanderung, sondern durch intelligente Automatisierung, umfassende Qualifizierung und eine positive Vision für die Arbeitswelt von morgen gestaltet. Die technologischen Möglichkeiten sind vorhanden und werden rasant weiterentwickelt. Bis 2030 wird die technologische Reife humanoider Roboter so weit fortgeschritten sein, dass sie in ihrer Bewegungsgeschwindigkeit, Flexibilität und Feinmotorik menschliche Fähigkeiten übertreffen können. Die Anschaffungskosten werden weiter sinken und die Einsatzgebiete sich massiv ausweiten.

Gleichzeitig wird KI nicht nur repetitive Aufgaben übernehmen, sondern zunehmend auch komplexe kognitive Tätigkeiten unterstützen und teilweise ersetzen. Neue Berufsfelder entstehen: KI-Trainer, Prompt-Ingenieure, Ethikexperten für KI-Systeme, Spezialisten für Mensch-Maschine-Interaktion, Transformationsmentoren, Robotik-Servicetechniker, Datenethiker. Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert, dass 58 Prozent aller Beschäftigten bis 2025 eine Neu- und Weiterqualifizierung benötigen werden, 19 Prozent davon sind auf eine zusätzliche Ausbildung oder Umschulung angewiesen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem umfassenden Qualifizierungsansatz. Lebenslanges Lernen muss zur Selbstverständlichkeit werden. Dies gilt für An- und Ungelernte genauso wie für Facharbeiter oder Ingenieure. Die Förderung beruflicher Weiterbildung für Beschäftigte muss massiv ausgebaut werden. Ab April 2024 können Beschäftigte, deren Arbeitsplätze von Transformation betroffen sind, Förderung für Weiterbildung erhalten. Voraussetzung ist, dass es im Betrieb eine Betriebsvereinbarung oder einen Tarifvertrag gibt, der die Qualifizierungsbedarfe aufgrund des Strukturwandels regelt.

Unternehmen müssen nachhaltige Qualifizierungsstrategien entwickeln. Am Industriestandort Deutschland liegt viel in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, denn die regionale Verfügbarkeit von Fachkräften wird bei Investitionsentscheidungen eine wesentlich größere Bedeutung haben. Erfolgreiche Unternehmen betreiben schon heute eine vorausschauende betriebliche Weiterbildungspolitik, um sich den Zugang zu benötigten Fachkräften zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten.

Die Umschulungsprogramme müssen gezielt auf die Bedarfe der digitalisierten und automatisierten Arbeitswelt ausgerichtet werden. Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, IT-Fachkräfte, Spezialisten für cyber-physische Systeme – diese Berufsbilder werden dringend gebraucht. Mit Zustimmung der Kostenträger wie Agentur für Arbeit oder Jobcenter können Umschulungen vollständig gefördert werden. Für den erfolgreichen Abschluss einer Umschulung werden Teilnehmer mit bis zu 6.100 Euro bezuschusst, zusätzlich gibt es ein monatliches Weiterbildungsgeld von 150 Euro.

Entscheidend ist jedoch eine positive Vision für die Arbeitswelt der Zukunft. KI und Robotik sind keine Bedrohung, sondern eine Chance, Arbeit menschlicher zu gestalten. Wenn Roboter gefährliche, gesundheitsschädliche und monotone Tätigkeiten übernehmen, werden Menschen für kreative, soziale und strategische Aufgaben frei. Die Produktivitätssteigerung durch Automatisierung kann – bei richtiger politischer Gestaltung – zu einer Arbeitszeitverkürzung, höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen führen. Das europäische Modell der sozialen Marktwirtschaft bietet hierfür bessere Voraussetzungen als das angelsächsische Modell, wie der Vergleich der Automatisierungsfolgen zwischen Deutschland und den USA zeigt.

Die Transformation erfordert auch eine Neugestaltung der sozialen Sicherungssysteme. Wenn Produktivitätsgewinne zunehmend durch Kapital statt durch Arbeit erzielt werden, muss die Finanzierung der Sozialversicherungen überdacht werden. Konzepte wie eine Wertschöpfungsabgabe oder eine Maschinensteuer werden diskutiert. Ebenso könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine negative Einkommensteuer die soziale Absicherung in einer hochautomatisierten Wirtschaft gewährleisten.

Ein Appell zur Kurskorrektur: Arbeit neu erfinden statt importieren

Wir stehen vor einer Weichenstellung von historischer Tragweite. Die größte berufliche und gesellschaftliche Transformation aller Zeiten ist keine abstrakte Zukunftsvision, sondern bereits in vollem Gange. Die Frage ist nicht, ob diese Transformation kommt, sondern wie wir sie gestalten. Der Versuch, den Fachkräftemangel primär durch Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte zu lösen, gleicht dem Versuch, ein Loch zu stopfen, während sich ein anderes aufmacht. Es ist zudem ethisch fragwürdig, schwächeren Wirtschaftssystemen ihre dringend benötigten Fachkräfte abzuwerben.

Die Potenziale der Robotik und Künstlichen Intelligenz werden in Politik und Wirtschaft noch immer nicht ausreichend wahrgenommen und eingeschätzt. Das Wegbrechen von Arbeitsplätzen durch KI wird hauptsächlich in der negativen Wahrnehmung von Arbeitsplatzverlusten gesehen, anstatt hieraus ein Modell für Umschulung und Transformation zu entwickeln. Aber selbst das greift zu kurz. Tatsächlich entstehen nicht nur neue Arbeitsplätze als Ersatz für die alten – es entstehen neue Arten von Arbeit, neue Formen der Wertschöpfung, neue Möglichkeiten der Selbstverwirklichung.

Die historische Erfahrung lehrt uns, dass technologische Revolutionen letztlich zu mehr Wohlstand und besseren Lebensbedingungen geführt haben, auch wenn der Weg dorthin mit Herausforderungen gepflastert war. Die Industrialisierung hat uns von harter körperlicher Arbeit befreit, die Elektrifizierung hat uns Licht und Wärme gebracht, die Digitalisierung hat uns Zugang zu Wissen und globaler Kommunikation verschafft. Die Robotisierung und KI-Revolution können uns von monotonen, gefährlichen und gesundheitsschädlichen Tätigkeiten befreien und Raum schaffen für kreative, soziale und sinnstiftende Arbeit.

Die technologischen Voraussetzungen sind gegeben. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist vorhanden. Was fehlt, ist der politische Wille und die strategische Vision. Statt reflexartig nach Arbeitskräften aus dem Ausland zu rufen, sollten wir massiv in Robotik, Automatisierung und die Qualifizierung unserer eigenen Arbeitskräfte investieren. Statt die Transformation als Bedrohung zu sehen, sollten wir die vielen Aufgaben und Chancen erkennen, die vor uns liegen.

Deutschland hat die Chance, Vorreiter einer menschenzentrierten Automatisierung zu werden, in der Technologie dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Wir können zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Gerechtigkeit, Produktivitätssteigerung und Arbeitsplatzqualität, technologischer Fortschritt und gesellschaftlicher Zusammenhalt sich nicht ausschließen, sondern gegenseitig bedingen. Die 196.100 Unternehmensschließungen im Jahr 2024, der Verlust von 49 Milliarden Euro Wertschöpfung durch Fachkräftemangel, die drohende Stilllegung von 231.000 Unternehmen bis Ende 2025 – all das ist nicht unvermeidlich.

Es wird Zeit, dass wir aufwachen. Die Krise ist real, aber sie ist auch eine historische Chance. Wir stehen nicht vor dem Ende der Arbeit, sondern vor ihrer größten Transformation. Die Frage ist nicht, ob wir genug Arbeitskräfte haben, sondern wie wir Arbeit neu definieren und organisieren. Die Babyboomer gehen in Rente – das ist nicht das Problem, das ist die Lösung. Denn es schafft den notwendigen Raum für die Transformation, ohne dass Massenarbeitslosigkeit entstehen muss.

Nicht das Drama sehen, sondern die vielen Aufgaben – das ist die Haltung, die wir jetzt brauchen. Die größte gesellschaftliche und berufliche Transformation, die es je gegeben hat, erfordert Mut, Vision und Gestaltungswillen. Die Alternative ist nicht die Bewahrung des Status quo durch Zuwanderung, sondern der wirtschaftliche Niedergang in einer globalisierten Welt, in der andere Länder die Chancen der Technologie konsequenter nutzen. Die Zukunft gehört nicht denen, die Arbeitskräfte importieren, sondern denen, die Arbeit neu erfinden.

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier: