Logistik 4.1 ist Dual-Use-Logistik als strategische Waffe: Resilienz und die Technologie mit KI, Autonomie und Automation

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 31. Juli 2025 / Update vom: 31. Juli 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Logistik 4.1 ist Dual-Use-Logistik als strategische Waffe: Resilienz und die Technologie mit KI, Autonomie und Automation – Bild: Xpert.Digital

Die Logistik 4.1 als strategische Waffe: Resilienz, Technologie und die Rolle der Miliz in der modernen Landes- und Bündnisverteidigung

Die strategische Neuausrichtung der Logistik im 21. Jahrhundert

Die Militärlogistik, historisch oft als der “Tross” oder eine unterstützende Hilfsfunktion wahrgenommen, durchläuft derzeit eine fundamentale Transformation. Angesichts einer sich dramatisch verändernden globalen Sicherheitslage, geprägt von der Rückkehr zwischenstaatlicher Konflikte und der Allgegenwart hybrider Bedrohungen, erweist sich die Logistik nicht mehr nur als notwendige Dienstleistung, sondern als entscheidende strategische Fähigkeit. Sie ist das Rückgrat und das Nervensystem moderner Streitkräfte, dessen Leistungsfähigkeit über Abschreckung, Durchhaltevermögen und letztlich über Sieg oder Niederlage entscheidet. Dieser Bericht analysiert die facettenreiche Neuausrichtung der Militärlogistik und beleuchtet, warum sie zu einer proaktiven, strategischen Waffe geworden ist.

Passend dazu:

- Der Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg (VSL) stellt zur Verteidigungsfähigkeit Anforderungen an die Logistik

Vom “Tross” zum “Nervensystem”: Die historische Entwicklung der Militärlogistik

Die Erkenntnis, dass Logistik kriegsentscheidend ist, ist keineswegs neu. Schon in den napoleonischen Kriegen, im amerikanischen Bürgerkrieg und in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts war die Fähigkeit, Armeen über weite Strecken mit Nachschub, Ausrüstung und Verpflegung zu versorgen, ein zentraler Faktor für den militärischen Erfolg. Der preußische General Carl von Clausewitz erkannte, dass die Versorgung einer Armee ihre operative Reichweite und ihr Tempo bestimmt. Im Zweiten Weltkrieg führten die logistischen Herausforderungen globaler Kriegsschauplätze zu Innovationen wie dem standardisierten Container und der Anwendung des Operations Research, die bis heute die zivile und militärische Logistik prägen. Die primäre Funktion war dabei stets klar definiert: die Bereitstellung von “Mampf, Munition und Material”, um die Kampftruppen an der Front zu versorgen.

Die moderne Definition von Militärlogistik geht jedoch weit über diese klassische Versorgungsfunktion hinaus. Sie umfasst heute die umfassende Führung, Gestaltung und Optimierung aller logistischen Strukturen, Systeme und Prozesse mit dem Ziel, die Überlebensfähigkeit, die Einsatzfähigkeit und die Durchhaltefähigkeit von Streitkräften unter allen Bedingungen zu gewährleisten. Im Kern geht es um das, was heute als “militärische Mobilität” bezeichnet wird: die Fähigkeit, Truppen, Ausrüstung und Ressourcen schnell und effizient über große Entfernungen innerhalb und außerhalb von Landesgrenzen zu bewegen. Dies macht die Logistik zum zentralen “Enabler” für jede militärische Operation.

Die “Zeitenwende” als Katalysator: Warum robuste Logistik über Sieg und Niederlage entscheidet

Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes richteten westliche Streitkräfte ihre Strukturen und Fähigkeiten konsequent auf Einsätze des internationalen Krisenmanagements (IKM) aus. Diese Einsätze, etwa auf dem Balkan oder in Afghanistan, waren oft durch eine eher statische Operationsführung in einem begrenzten Raum und vergleichsweise geringe Verbräuche an Material und Munition gekennzeichnet. Die Logistik wurde in dieser Ära auf Effizienz getrimmt; organische logistische Kräfte und Mittel wurden teils drastisch reduziert, in der Bundeswehr beispielsweise um über 40 Prozent. Man verließ sich auf planbare Abläufe, eine verschlankte Depotorganisation und zivile Dienstleister.

Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim 2014 und die vollumfängliche Invasion der Ukraine durch Russland im Jahr 2022 markierten eine “Zeitenwende” und erzwangen eine abrupte strategische Neuausrichtung. Die Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) rückte wieder in den Fokus und stellt fundamental andere Anforderungen an die Logistik. An die Stelle planbarer, statischer Operationen treten Szenarien mit extrem kurzen Reaktionszeiten, einer hochdynamischen und mobilen Gefechtsführung über große Räume und einem enorm hohen Verbrauch an Munition, Betriebsstoff und Ersatzteilen. Der Krieg in der Ukraine hat auf brutale Weise die Weisheit von General Dwight D. Eisenhower bestätigt: “Sie werden nicht schwerlich beweisen können, dass Schlachten, Feldzüge und sogar Kriege vor allem wegen der Logistik gewonnen oder verloren wurden”. Der kilometerlange, liegengebliebene russische Militärkonvoi vor den Toren Kiews in den ersten Wochen des Krieges, lahmgelegt durch Treibstoffmangel, geplatzte Reifen und mangelnde Instandsetzung, wurde zum Sinnbild für logistisches Versagen und dessen katastrophale strategische Konsequenzen. Er war der Weckruf, der dem Westen die Notwendigkeit einer robusten, durchhaltefähigen und resilienten Logistik unmissverständlich vor Augen führte.

Logistik ist nicht länger eine nachgeordnete Dienstleistungsfunktion, die reaktiv auf die Anforderungen der Kampftruppe wartet. Sie ist vielmehr eine proaktive, strategische Fähigkeit, die die Operationsführung erst ermöglicht und deren Grenzen definiert. Ihre sichtbare Beherrschung ist selbst eine Form der Abschreckung, da sie einem potenziellen Gegner die Fähigkeit zur nachhaltigen und durchhaltefähigen Operationsführung signalisiert und ihm so die “Torheit der Aggression” verdeutlicht. Die Modernisierung der Logistik durch die intelligente Integration von Daten, Künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen, die systematische Nutzung zivil-militärischer Synergien – insbesondere durch das einzigartige Potenzial der Miliz – und die entschlossene Überwindung bürokratischer Innovationshürden sind für die Verteidigungsfähigkeit moderner Armeen im 21. Jahrhundert von existenzieller Bedeutung.

Eine Miliz ist eine militärische oder paramilitärische Organisation, die sich aus Bürgern zusammensetzt, die nicht hauptberuflich Soldaten sind. Sie übernehmen militärische Aufgaben neben ihrer zivilen Tätigkeit, besonders im Verteidigungsfall oder bei Notlagen.

Es gibt zwei Hauptformen:

Staatlich organisiert (z. B. Schweiz): Bürger werden regelmäßig militärisch ausgebildet und können im Ernstfall mobilisiert werden.

Unabhängig oder irregulär: Gruppen, die sich selbst organisieren, z. B. im Bürgerkrieg oder bei Widerstandsbewegungen.

Typische Merkmale:

Teilzeit- oder Freiwilligendienst

Kombination aus zivilem Leben und Wehrpflicht oder Einsatzbereitschaft

Oft lokal oder regional verwurzelt

Milizen können zur Landesverteidigung, zur inneren Sicherheit oder im Krisenfall eingesetzt werden.

Die Transformation der Militärlogistik: Von der Dienstleistung zur strategischen Fähigkeit

Die Neuausrichtung auf Landes- und Bündnisverteidigung erzwingt ein grundlegendes Umdenken in der Konzeption und Organisation der Militärlogistik. Sie muss sich von einer auf Effizienz getrimmten Unterstützungsleistung zu einem robusten, resilienten und vernetzten System wandeln, das in der Lage ist, auch unter direktem feindlichem Druck zu funktionieren. Dieser Wandel basiert auf neuen Gestaltungsprinzipien, der Auseinandersetzung mit dem Konzept der “Umkämpfte Logistik” und der kritischen Abhängigkeit von ziviler Infrastruktur.

Gestaltungsprinzipien für das Gefechtsfeld der Zukunft

Damit die Militärlogistik ihre strategische Rolle erfüllen kann, darf sie nicht zum Selbstzweck verkommen. Ihre Ausgestaltung muss klaren Prinzipien folgen, die sicherstellen, dass sie effektiv und effizient auf die militärischen Erfordernisse ausgerichtet ist. Diese Prinzipien bilden das konzeptionelle Fundament für eine moderne Logistikorganisation.

Einsatzorientierung: Das oberste Gebot ist die strikte Ausrichtung aller logistischen Strukturen, Prozesse und Fähigkeiten auf die Erfordernisse des Einsatzes. Dies bedeutet eine bewusste Abkehr von rein betriebswirtschaftlichen Effizienzüberlegungen, die im Friedensgrundbetrieb dominieren mögen. Im Einsatz zählen nicht die niedrigsten Kosten, sondern die garantierte Verfügbarkeit von Versorgungsgütern zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Wirkungsorientierung: Anders als in der zivilen Wirtschaft, wo das Ziel die Gewinnmaximierung ist, liegt der Fokus der Militärlogistik auf der zu erzielenden Wirkung: der Herstellung und Erhaltung der Kampfkraft, der operativen Einsatzbereitschaft und der Durchhaltefähigkeit der Truppe. Jede logistische Maßnahme wird daran gemessen, welchen Beitrag sie zum Erfolg der militärischen Operation leistet.

Netzwerkorientierung: Moderne Militärlogistik ist kein monolithischer Block, sondern ein integrierter Wirkverbund. Sie verknüpft die Basislogistik, die aus der Heimat agiert, mit der Einsatzlogistik der Teilstreitkräfte, den zivilen Organisationsbereichen der Wehrverwaltung und den Leistungen Dritter, wie der gewerblichen Wirtschaft und alliierten Partnern. Diese Vernetzung erfordert ein Höchstmaß an Interoperabilität – sowohl technisch als auch prozessual. Die Fähigkeit, nahtlos mit multinationalen Partnern zusammenzuarbeiten, ist “der Schlüssel zum Erfolg” in Bündnisoperationen.

Ressourcenorientierung & Kundenorientierung: Auch wenn die Wirkung im Vordergrund steht, ist ein effizienter Umgang mit den knappen Ressourcen (Personal, Material, Finanzen) unerlässlich. Gleichzeitig muss der Fokus immer auf dem Bedarfsträger, dem “Kunden” – also der Soldatin und dem Soldaten an der Front – liegen. Ein angestrebtes Prinzip ist hierbei die Holversorgung (Pull-Prinzip), bei der die Truppe ihren Bedarf meldet und die Logistik gezielt liefert, anstatt die Truppe mit Material zu überschütten (Push-Prinzip). Dies erfordert jedoch eine exzellente Planung und Echtzeit-Daten über den Bedarf.

“Umkämpfte Logistik”: Die Herausforderung der Versorgung unter ständigem Druck

Ein entscheidendes Merkmal moderner Konfliktszenarien ist, dass die Logistik nicht mehr in einem sicheren, rückwärtigen Raum operiert. Sie wird selbst zum primären Ziel des Gegners. Dieses Konzept wird als “Umkämpfte Logistik” bezeichnet. Die Bedrohung des militärlogistischen Systems wird in zukünftigen Konflikten massiv zunehmen, sei es durch weitreichende Artillerie, Drohnen, Spezialkräfte oder Cyberangriffe.

Diese neue Realität hat weitreichende Konsequenzen. Logistikkräfte müssen selbst über ein hohes Maß an Schutz, Mobilität und Durchhaltefähigkeit verfügen, um überleben und ihren Auftrag erfüllen zu können. Die Übergabe von Versorgungsgütern kann nicht mehr nur in statischen Versorgungspunkten erfolgen, sondern muss auch dynamisch während der Bewegung der Kampftruppe möglich sein. Die erhöhten Reichweiten moderner Waffensysteme bedeuten zudem, dass es kaum noch wirklich sichere rückwärtige Räume gibt. Zeitaufwendige Instandsetzungen oder das Sammeln von Versorgungsgütern in vermeintlich bedrohungsfreien Zonen werden nur noch sehr begrenzt möglich sein.

Die strategische Antwort auf die Herausforderung der “Umkämpfte Logistik” lautet Resilienz. Resilienz muss zum zentralen Designprinzip für das gesamte logistische System werden. Dies ist ein fundamentaler Paradigmenwechsel weg von der reinen Effizienzoptimierung der vergangenen Jahrzehnte. Während Effizienz auf die Vermeidung von Verschwendung durch schlanke Prozesse und minimale Lagerbestände abzielt, erfordert Resilienz bewusst geschaffene Puffer und Redundanzen, um Ausfälle und Angriffe kompensieren zu können. Konkret bedeutet dies Investitionen in den Schutz logistischer Einrichtungen und Konvois, die Schaffung von Redundanzen durch alternative Transportwege und -mittel, die Gewährleistung sicherer und verschlüsselter Kommunikationswege und eine robuste Cyberabwehr für alle logistischen Steuerungs- und Informationssysteme.

Passend dazu:

- Die Zukunft der globalen Dual-Use-Logistik: Strategische Resilienz in einer fragmentierten Welt durch intelligente Infrastruktur und Automation

Die Achillesferse der zivilen Abhängigkeit: Unterstützung durch Gastgebernationen und Infrastruktur

Moderne Streitkräfte sind in einem Ausmaß von zivilen Kapazitäten und Infrastrukturen abhängig, das oft unterschätzt wird. Insbesondere in Friedenszeiten ist es wirtschaftlich nicht darstellbar und auch nicht notwendig, alle für einen Großeinsatz benötigten Transportkapazitäten – seien es Züge, Lastkraftwagen, Schiffe oder Flugzeuge – im Eigenbesitz vorzuhalten. Im Krisen- oder Verteidigungsfall muss dieser massiv erhöhte Bedarf durch den zivilen Sektor gedeckt werden, sei es durch vertragliche Vereinbarungen oder im äußersten Fall durch Beschlagnahmung.

Diese Abhängigkeit macht die zivile Infrastruktur zu einem strategischen Eckpfeiler, aber gleichzeitig auch zu einer kritischen Schwachstelle der Bündnisverteidigung. Militärische Operationen der NATO stützen sich massiv auf zivile Straßen, Schienennetze, Häfen, Flughäfen, Kommunikationsnetze und die Energieversorgung. Die Resilienz dieser zivilen Infrastruktur ist somit die Grundlage für die gesamtstaatliche Resilienz und eine Voraussetzung für die kollektive Verteidigung.

Für Deutschland ergibt sich aus seiner geografischen Lage in der Mitte Europas eine besondere Verantwortung als Transit- und Drehscheibennation. Im Rahmen der Bündnisverteidigung muss Deutschland in großem Umfang “Unterstützung durch Gastgebernationen” (HNS) für die Verlegung alliierter Kräfte leisten. Dies umfasst nicht nur den reinen Transport, sondern ein ganzes Bündel an Dienstleistungen wie logistischen Support, Betankung, Verpflegung, Unterbringung und die Sicherung entlang der Marschrouten.

Die Realität sieht jedoch oft ernüchternd aus. Die militärische Mobilität wird durch erhebliche Defizite behindert. Dazu zählen eine teilweise marode Verkehrsinfrastruktur, insbesondere Brücken, deren Tragfähigkeit für moderne schwere Militärfahrzeuge nicht ausreicht, sowie erhebliche bürokratische und regulatorische Hürden, die grenzüberschreitende Transporte verlangsamen. Politische Initiativen wie das PESCO-Projekt “Military Mobility” der EU zielen darauf ab, diese nationalen Verfahren zu vereinfachen und zu standardisieren, um den schnellen Transport von Militärpersonal und -gütern innerhalb der EU zu ermöglichen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen ist eine Daueraufgabe und erfordert eine enge Kooperation zwischen NATO und EU, da viele der Hürden in zivilen Zuständigkeiten liegen.

Fallstudie: Lehren aus der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine dient als reales Labor und drastische Veranschaulichung der hier diskutierten Prinzipien. Er hat die fundamentale Bedeutung der Logistik für moderne, hochintensive Kriege eindrücklich bestätigt.

Logistisches Versagen als strategischer Fehler

Die anfänglichen Misserfolge der russischen Streitkräfte beim Angriff auf Kiew waren maßgeblich auf ein katastrophales logistisches Versagen zurückzuführen. Ein Mangel an Treibstoff, Ersatzteilen, Verpflegung und eine schlecht koordinierte Instandsetzung führten dazu, dass ganze Kolonnen liegen blieben und zu leichten Zielen wurden. Dies demonstriert, dass selbst eine zahlenmäßig überlegene Streitmacht ohne funktionierende Logistik ihre Kampfkraft nicht entfalten kann.

Internationale Logistik als Lebensader

Umgekehrt zeigt die massive Unterstützung der Ukraine durch westliche Staaten, wie entscheidend eine funktionierende, international vernetzte Logistikkette ist. Die Lieferung von Waffen, Munition, Fahrzeugen und humanitären Gütern über tausende von Kilometern bis an die Front ist eine logistische Meisterleistung, die die Durchhaltefähigkeit der ukrainischen Verteidiger sichert.

Die Verwundbarkeit moderner Systeme

Der Konflikt hat auch die Verwundbarkeit moderner Technologien offengelegt. So sind beispielsweise die Funkverbindungen, die zur Steuerung von Aufklärungs- und Kampfdrohnen benötigt werden, ein ständiges Ziel für elektronische Störmaßnahmen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Systeme zu entwickeln, die robuster oder sogar autonom agieren können, um diese Störanfälligkeit zu reduzieren.

Die Lehren aus der Ukraine zwingen zu einer Neubewertung. Die Logistik der letzten 30 Jahre war auf Kosteneffizienz und “Just-in-Time”-Prinzipien für relativ gut planbare IKM-Einsätze optimiert. Die neue Realität der Landes- und Bündnisverteidigung erfordert jedoch einen fundamentalen Wandel hin zu Resilienz, Redundanz und der Fähigkeit, unter ständigem feindlichem Druck zu operieren. Dies bedeutet zwangsläufig höhere Kosten und eine Abkehr von einer rein betriebswirtschaftlichen Logik. Der strategische Erfolg wird nicht mehr durch den billigsten, sondern durch den robustesten und durchhaltefähigsten logistischen Prozess definiert.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Verwundbarkeit moderner, hochgradig vernetzter und auf zivile Infrastruktur angewiesener Logistikketten diese zu einem primären Ziel in hybriden und konventionellen Konflikten macht. Ein Gegner kann versuchen, die Kampfkraft einer Armee lahmzulegen, indem er ihre Versorgungslinien angreift – sei es physisch durch Sabotage oder digital durch Cyberangriffe –, ohne eine einzige Kampfeinheit direkt konfrontieren zu müssen. Umgekehrt wird die Fähigkeit, die eigene Logistik zu schützen und die des Gegners gezielt zu stören, zu einem entscheidenden Faktor der modernen Kriegsführung. Die eigene logistische Resilienz wird so zu einer zentralen Verteidigungsfähigkeit, während die Fähigkeit zur Störung gegnerischer Logistik (“Umkämpfte Logistik”) zu einer offensiven Waffe wird.

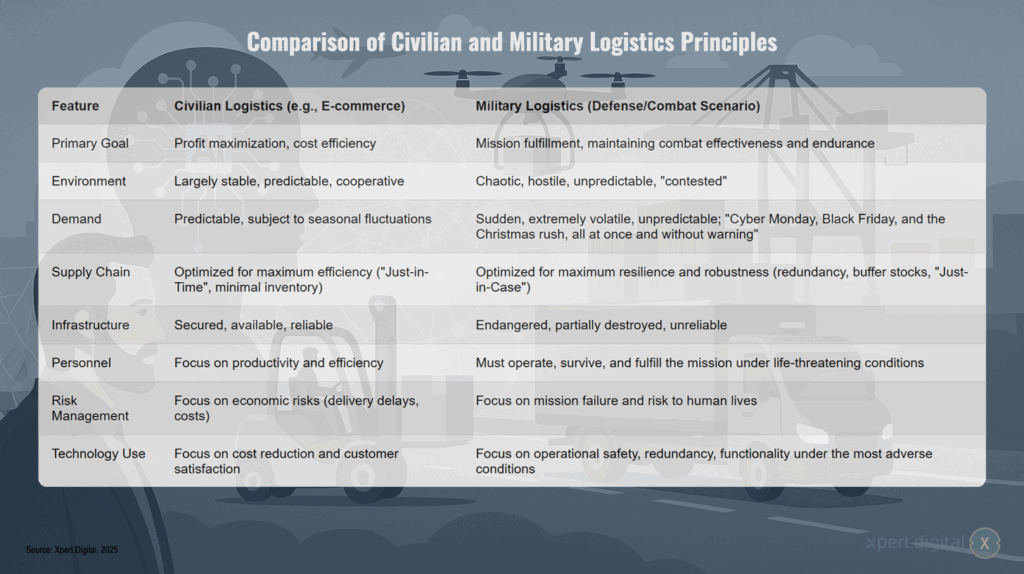

Gegenüberstellung von zivilen und militärischen Logistikprinzipien

Die zivilen und militärischen Logistikprinzipien unterscheiden sich grundlegend in mehreren Merkmalen. Während die zivile Logistik, beispielsweise im E-Commerce, vor allem auf Gewinnmaximierung und Kosteneffizienz abzielt, steht bei der Militärlogistik im LV/BV-Szenario die Auftragserfüllung sowie der Erhalt der Kampfkraft und Durchhaltefähigkeit im Vordergrund. Das Umfeld der zivilen Logistik ist weitgehend stabil, berechenbar und kooperativ, wohingegen die militärische Logistik in einem chaotischen, feindlichen und unvorhersehbaren, sogenannten „contested“ Umfeld operiert. Die Nachfrage in der zivilen Logistik ist prognostizierbar und unterliegt saisonalen Schwankungen, während sie im militärischen Bereich plötzlich, extrem volatil und unvorhersehbar ist – vergleichbar mit unerwarteten Spitzen wie Cyber Monday, Black Friday und dem Weihnachtsansturm gleichzeitig. Die Lieferkette der zivilen Logistik ist auf maximale Effizienz ausgelegt, etwa durch „Just-in-Time“ und minimale Bestände, während die militärische Logistik auf maximale Resilienz und Robustheit setzt, mit Redundanz, Pufferbeständen und dem Prinzip „Just-in-Case“. Die Infrastruktur in der zivilen Logistik gilt als gesichert, verfügbar und zuverlässig, während sie im militärischen Kontext gefährdet, teilweise zerstört und unzuverlässig sein kann. Beim Personal liegt der Fokus in der zivilen Logistik auf Produktivität und Effizienz, im militärischen Bereich hingegen muss das Personal unter Lebensgefahr agieren, überleben und den Auftrag erfüllen können. Das Risikomanagement der zivilen Logistik konzentriert sich auf wirtschaftliche Risiken wie Lieferverzug und Kosten, während es in der Militärlogistik um das Scheitern der Mission und die Gefährdung von Menschenleben geht. Schließlich zielt der Technologieeinsatz in der zivilen Logistik vor allem auf Kostensenkung und Kundenzufriedenheit ab, wohingegen in der Militärlogistik Einsatzsicherheit, Redundanz und Funktionsfähigkeit unter widrigsten Bedingungen im Mittelpunkt stehen.

Ihre Dual-Use Logistikexperten

Die Weltwirtschaft durchlebt derzeit einen fundamentalen Wandel, einen Epochenbruch, der die Grundpfeiler der globalen Logistik erschüttert. Die Ära der Hyper-Globalisierung, die durch das unerschütterliche Streben nach maximaler Effizienz und das “Just-in-Time”-Prinzip geprägt war, weicht einer neuen Realität. Diese ist von tiefgreifenden strukturellen Brüchen, geopolitischen Machtverschiebungen und einer fortschreitenden wirtschaftspolitischen Fragmentierung gekennzeichnet. Die einst als selbstverständlich angenommene Planbarkeit internationaler Märkte und Lieferketten löst sich auf und wird durch eine Phase wachsender Unsicherheit ersetzt.

Passend dazu:

Miliz als Innovationsmotor: Brücke zwischen zivilem Know-how und Militärlogistik

Technologische Disruption: Daten, KI und Autonomie als Treiber der Logistik 4.1

Die technologische Entwicklung, oft unter dem Schlagwort “Industrie 4.0” zusammengefasst, revolutioniert die zivile Logistik und bietet enorme Potenziale für das Militär. Die Militärlogistik zielt darauf ab, durch die Integration von digitalen Technologien integrierte, datengesteuerte und automatisierte Systeme zu schaffen, die die Effektivität und Effizienz der gesamten Versorgungskette steigern. Daten, Künstliche Intelligenz (KI) und autonome Systeme sind die zentralen Treiber dieser Transformation.

Das datengetriebene Gefechtsfeld: Grundlage für präzise Steuerung

Die Digitalisierung ist der fundamentale Schlüssel, um die komplexen Entscheidungs- und Durchführungsprozesse der modernen Logistik zu beschleunigen und zu optimieren. Das übergeordnete Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen, interoperablen Datenraums, der allen beteiligten Akteuren – vom Planungsstab bis zur Truppe im Feld – eine einheitliche und aktuelle Sicht auf die logistische Lage ermöglicht. Dies erlaubt es, Entscheidungen nicht mehr nur auf Basis von veralteten Berichten oder Erfahrungswerten zu treffen, sondern auf der Grundlage von Live-Daten.

Die technologische Basis hierfür bilden das Internet der Dinge (IoT) und Cyber-Physische Systeme (CPS). Durch die Ausstattung von Versorgungsgütern, Containern, Fahrzeugen und Lagereinrichtungen mit Sensoren können kontinuierlich Daten über deren Standort, Zustand (z.B. Temperatur bei Kühlketten), Bewegung und Füllstand erfasst und übertragen werden. Diese Echtzeit-Transparenz über die gesamte Lieferkette ist die Voraussetzung für Konzepte wie “Smart Warehousing”. Hierbei werden manuelle und weitgehend analoge Betriebsabläufe durch automatisierte Bestandsverwaltung, optimierte Lagerhaltung und automatisierte Kommissionier- und Versandprozesse ersetzt.

Die größte Herausforderung auf dem Weg zu einer datengetriebenen Logistik liegt jedoch in der bestehenden IT-Landschaft. Oftmals ist die Qualität der Stammdaten unzureichend, und die verwendeten IT-Anwendungen sind Insellösungen, die nicht miteinander kommunizieren können. Ein prominentes Beispiel aus der Bundeswehr ist die “Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familie” (SASPF), die zwar als Basis dient, aber oft mit einem unvollständigen Standard und mangelhafter Datenqualität arbeitet. Diese Systembrüche zwischen verschiedenen Anwendungen und zu den Systemen von zivilen Lieferanten oder alliierten Partnern verhindern eine ganzheitliche, durchgängige Sicht und machen eine effektive, datenbasierte Steuerung nahezu unmöglich. Die Einführung neuer Technologien allein löst diese fundamentalen Probleme nicht. Ihr wahrer Wert entfaltet sich erst, wenn die zugrundeliegenden Prozesse, die Datenqualität und die Denkweise der Anwender angepasst werden. Die größte Hürde für die Logistik 4.1 ist daher nicht die Technologie selbst, sondern die Schaffung der organisatorischen und datentechnischen Grundlagen. Ohne diese “Basisarbeit” bleiben teure Technologieprojekte isolierte Leuchttürme ohne breite, nachhaltige Wirkung.

Passend dazu:

- Kritik an der Bundeswehr: Planlose Logistikinvestitionen – Wie die Privatwirtschaft mit der DU-Logistik² das Logistikproblem lösen kann

Künstliche Intelligenz (KI) als logistischer Stabsoffizier

Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) haben das Potenzial, die logistische Planung und Steuerung fundamental zu verändern. Sie können riesige Datenmengen aus verschiedensten Quellen (z.B. Sensordaten, Verbrauchsstatistiken, Wetterdaten, Aufklärungsergebnisse) analysieren, um Muster zu erkennen, Vorhersagen zu treffen und Handlungsempfehlungen zu geben. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass KI nicht als Ersatz für den menschlichen Entscheider, sondern als ein hochleistungsfähiges Assistenzsystem für den Logistikplaner dient. Der Bataillonskommandeur oder der Logistikoffizier muss am Ende die Verantwortung für die Entscheidung tragen, doch die KI kann ihm die dafür notwendigen Informationen schneller und präziser aufbereiten, als es ein Mensch je könnte.

Die Anwendungsfelder für KI in der Militärlogistik sind vielfältig:

Anwendung 1: Vorausschauende Wartung

Dies ist eines der vielversprechendsten Anwendungsfelder. Anstatt Fahrzeuge und Waffensysteme nach festen Intervallen oder erst nach einem Ausfall zu warten, analysieren KI-Systeme kontinuierlich Sensordaten (z.B. von Triebwerken, Getrieben, Hydrauliksystemen). Sie erkennen Abweichungen vom Normalzustand und können so den Ausfall einer Komponente vorhersagen, bevor er eintritt. Dies reduziert ungeplante Ausfallzeiten drastisch, senkt die Instandhaltungskosten und erhöht die materielle Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft der Truppe. Forschung und Entwicklung in diesem Bereich finden unter anderem an den Universitäten der Bundeswehr statt, beispielsweise im Kontext von Raumfahrtanwendungen, wo die Vorhersage von Systemausfällen kritisch ist.

Anwendung 2: Bedarfs- und Routenprognose

KI-Algorithmen können auf Basis der aktuellen taktischen Lage, der geplanten Operationen und historischer Verbrauchsdaten den zukünftigen Bedarf an Munition, Treibstoff oder Sanitätsmaterial hochpräzise prognostizieren. Gleichzeitig können sie Transportrouten in Echtzeit optimieren, indem sie aktuelle Informationen über Bedrohungen (z.B. feindliche Stellungen), Straßenzustände oder Engpässe berücksichtigen und automatisch Alternativrouten vorschlagen.

Anwendung 3: Prozessautomatisierung und Entscheidungsunterstützung

KI kann repetitive und datenintensive Aufgaben in der Verwaltung und Beschaffung automatisieren. Das Projekt KI-PROcure des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr (CIHBw) zielt beispielsweise darauf ab, Beschaffungsprozesse mithilfe von KI zu beschleunigen und Ressourcen effizienter zu nutzen. In der logistischen Lagebeurteilung kann KI helfen, große Mengen an Aufklärungsdaten (z.B. aus Drohnenbildern) zu analysieren, um feindliche Aktivitäten gegen die eigene Logistik frühzeitig zu erkennen.

Die Bundeswehr und andere Streitkräfte treiben die Nutzung von KI aktiv voran. Institutionen wie der CIHBw und das Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr (dtec.bw) dienen als Katalysatoren. Konkrete Forschungsprojekte wie “AuLoKomp” (Entwicklung eines autonomen, flexiblen Intralogistik-Kompaktlagers) oder “iMOD” (Automatisierung und Optimierung der Flugzeugmontage und der zugehörigen Logistik) zeigen die Bandbreite der Bemühungen, KI-Potenziale für die Logistik nutzbar zu machen.

Autonomie auf dem Vormarsch: Unbemannte Systeme in der Versorgungskette

Autonome und ferngesteuerte Systeme sind eine weitere Schlüsseltechnologie der Militärlogistik. Ihr Hauptzweck ist es, gefährliche, körperlich anstrengende oder monotone Aufgaben zu übernehmen, um menschliches Personal zu entlasten, es vor Gefahren zu schützen und die Effizienz zu steigern.

Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs/Drohnen)

Drohnen eignen sich hervorragend für vielfältige logistische Aufgaben. Sie können für die Versorgung auf der “letzten Meile” eingesetzt werden, um dringend benötigte Güter wie Blutkonserven, Medikamente oder kritische Ersatzteile schnell zu vorgeschobenen Einheiten zu transportieren. Sie können auch zur Aufklärung von Marschrouten eingesetzt werden, um diese auf Minen oder feindliche Hinterhalte zu überprüfen, oder als fliegende Relaisstationen dienen, um die Kommunikation in unwegsamem Gelände sicherzustellen.

Autonome Bodenfahrzeuge (AGVs)

Unbemannte Bodenfahrzeuge können selbstständig oder ferngesteuert Material, Munition und Versorgungsgüter transportieren. Ein besonders vielversprechendes Konzept sind “Leader-Follower”-Systeme, bei denen ein einzelner Fahrer in einem bemannten Führungsfahrzeug einen Konvoi aus mehreren unbemannten Lastkraftwagen steuert. Dies reduziert den Personalbedarf für Transportaufgaben erheblich und verringert die Anzahl der Soldaten, die dem Risiko von Angriffen auf Konvois ausgesetzt sind.

Unbemannte Über- und Unterwasserfahrzeuge (USV/UUV)

Auch im maritimen Bereich spielen unbemannte Systeme eine wachsende Rolle. Sie werden bereits heute zur weiträumigen Aufklärung, Überwachung und U-Boot-Jagd eingesetzt. Dies hat auch logistische Implikationen, da diese unbemannten Plattformen selbst versorgt und gewartet werden müssen, was neue logistische Konzepte erfordert.

Vernetzte Prozesse: Chancen und die Achillesferse der Cybersicherheit

Die umfassende Vernetzung aller logistischen Akteure und Systeme – von der Sensorik am einzelnen Versorgungsgut über die Steuerungssysteme in den Depots bis hin zu den mobilen Kräften im Feld – schafft ein hochtransparentes und potenziell sehr effizientes Gesamtsystem. Diese Konnektivität ist jedoch zugleich die größte Schwachstelle. Jeder vernetzte Sensor, jedes Fahrzeug und jedes Steuerungssystem stellt einen potenziellen Angriffsvektor für Cyberattacken dar.

Die Kompromittierung logistischer Systeme und Daten kann verheerende Folgen haben. Ein erfolgreicher Angriff könnte dazu führen, dass Versorgungsgüter gezielt an falsche Orte geleitet, Bestandsdaten manipuliert, Kühlketten unterbrochen oder ganze Depots lahmgelegt werden. Der Schutz der logistischen Daten- und Kommunikationsnetze vor Spionage, Sabotage und Manipulation ist daher von existenzieller Bedeutung. Die Verteidigung der Lieferkette beginnt mit der Verteidigung der Daten. Cybersicherheit ist somit keine nachgeordnete IT-Aufgabe mehr, sondern eine Kernkompetenz der Logistiktruppe selbst.

Darüber hinaus wirft der zunehmende Einsatz von KI und autonomen Systemen tiefgreifende ethische und rechtliche Dilemmata auf. Wer trägt die Verantwortung, wenn eine KI eine fehlerhafte Bedarfsanalyse erstellt, die zu einem kritischen Versorgungsengpass mit tödlichen Folgen für die Truppe führt? Wie wird sichergestellt, dass autonome Transportsysteme in unklaren Situationen (z.B. bei der Begegnung mit Zivilisten) ethisch korrekte Entscheidungen treffen? Diese Fragen der Verantwortung, der Kontrolle und der moralischen Vertretbarkeit von maschinellen Entscheidungen sind noch weitgehend ungeklärt und stellen eine erhebliche Hürde für die umfassende Implementierung dar.

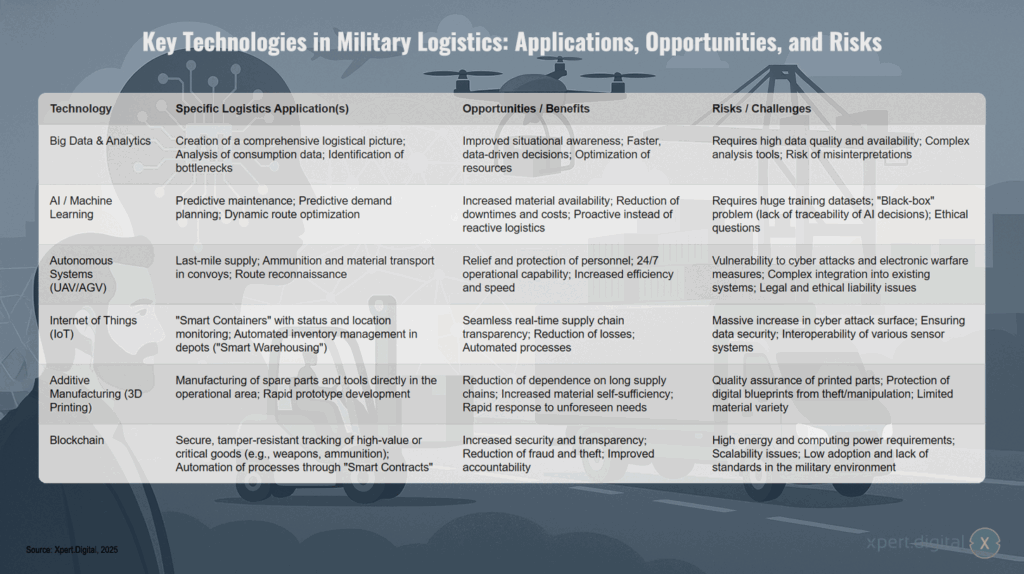

Schlüsseltechnologien der Militärlogistik: Anwendungen, Chancen und Risiken

Die Schlüsseltechnologien der Militärlogistik umfassen verschiedene Anwendungen mit jeweiligen Chancen und Risiken. Big Data und Analytics ermöglichen die Erstellung eines umfassenden logistischen Lagebildes, die Analyse von Verbrauchsdaten sowie die Identifikation von Engpässen. Dadurch wird das Situationsbewusstsein verbessert, Entscheidungen können schneller und datenbasiert getroffen werden, und Ressourcen lassen sich optimieren. Allerdings erfordert dies eine hohe Datenqualität und Verfügbarkeit sowie den Einsatz komplexer Analyse-Tools, wobei Fehlinterpretationen möglich sind. Künstliche Intelligenz und Machine Learning finden Anwendung bei vorausschauender Wartung, prädiktiver Bedarfsplanung und dynamischer Routenoptimierung. Dies erhöht die Materialverfügbarkeit, reduziert Ausfallzeiten und Kosten und ermöglicht eine proaktive Logistik. Herausforderungen sind der Bedarf an großen Trainingsdatensätzen, das sogenannte „Black-Box“-Problem sowie ethische Fragestellungen. Autonome Systeme wie UAVs und AGVs kommen bei der Versorgung auf der „letzten Meile“, dem Munitions- und Materialtransport in Konvois sowie der Routenaufklärung zum Einsatz. Sie entlasten und schützen das Personal, ermöglichen einen 24/7-Einsatz und steigern Effizienz und Geschwindigkeit. Risiken bestehen in der Anfälligkeit gegenüber Cyberangriffen, der komplexen Integration und rechtlichen sowie ethischen Haftungsfragen. Das Internet der Dinge mit „Smart Containern“ und automatisiertem Bestandsmanagement sorgt für lückenlose Transparenz der Lieferkette in Echtzeit, reduziert Verluste und automatisiert Prozesse. Die Herausforderung besteht in der erhöhten Cyber-Angriffsfläche, der Datensicherheit und der Interoperabilität unterschiedlicher Sensorsysteme. Additive Fertigung (3D-Druck) erlaubt die Herstellung von Ersatzteilen und Werkzeugen direkt im Einsatzgebiet sowie schnelle Prototypenentwicklung. Dies verringert die Abhängigkeit von langen Lieferketten, steigert die materielle Autarkie und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf unvorhergesehenen Bedarf. Dabei sind Qualitätssicherung, Schutz der digitalen Baupläne und begrenzte Materialvielfalt zu beachten. Schließlich sorgt die Blockchain-Technologie für eine sichere und manipulationsresistente Nachverfolgung wertvoller Güter wie Waffen und Munition sowie die Automatisierung von Prozessen durch Smart Contracts. Sie erhöht Sicherheit und Transparenz, reduziert Betrug und Diebstahl und verbessert die Rechenschaftspflicht, bringt jedoch hohen Energie- und Rechenleistungsbedarf sowie Skalierbarkeitsprobleme mit sich und leidet unter fehlenden Standards im militärischen Umfeld.

Die Miliz als strategische Reserve: Brücke zwischen zivilem Know-how und militärischer Resilienz

In modernen Streitkräften, die sich sowohl demografischen Herausforderungen als auch einem rasanten technologischen Wandel stellen müssen, gewinnt die Miliz eine neue strategische Bedeutung. Sie ist weit mehr als nur eine personelle Aufwuchsreserve für den Krisenfall. Insbesondere im Bereich der Logistik fungiert die Miliz als eine unverzichtbare Brücke zwischen zivilem Spitzen-Know-how und militärischer Resilienz, indem sie Fähigkeiten und Perspektiven einbringt, die in der reinen Berufsarmee nur schwer zu finden sind.

Das duale Kompetenzprofil: Mehr als nur “Bürger in Uniform”

Das Milizsystem ist ein traditioneller Eckpfeiler von Armeen wie dem österreichischen Bundesheer und der Schweizer Armee und sorgt für eine tiefe Verankerung der Streitkräfte in der Gesellschaft. In Österreich stellt die Miliz mit rund 64 % der Soll-Gesamtstärke den Löwenanteil der Einsatzorganisation. Der entscheidende Mehrwert dieser “Bürger in Uniform” liegt jedoch nicht nur in ihrer Zahl, sondern in ihrem dualen Kompetenzprofil.

Milizsoldatinnen und -soldaten bringen wertvolles und hochaktuelles Fachwissen aus ihren zivilen Berufen mit. Während Berufssoldaten Experten für das militärische Handwerk sind, verfügen Milizangehörige oft über Spitzenkenntnisse in zivilen Hochtechnologiebereichen, die für die moderne Militärlogistik kritisch sind. Dazu gehören insbesondere IT-Sicherheit, Softwareentwicklung, Datenanalyse, Projektmanagement und die Anwendung modernster ziviler Logistikverfahren. In einer Zeit, in der sich die Technologie schneller entwickelt, als militärische Ausbildungs- und Beschaffungszyklen reagieren können, stellt die Miliz einen flexiblen Pool an Expertise dar. Sie ermöglicht den Streitkräften den Zugriff auf modernstes Wissen, ohne für jeden Spezialisten eine teure und langwierige militärische Vollzeitkarriere aufbauen zu müssen. Die Miliz ist somit nicht nur ein “Auffüller” von Personal, sondern ein strategischer “Skill-Injektor”, der die Armee vor technologischer Obsoleszenz bewahren kann.

Wissenstransfer und zivil-militärische Partnerschaften

Die Miliz ist die natürliche und effektivste “Brücke” zwischen der zivilen Wirtschaft und dem Militär. Durch sie findet ein permanenter, beidseitiger Wissenstransfer statt. Dieser Austausch institutionalisiert sich zunehmend in konkreten Partnerschaften, die für beide Seiten einen erheblichen Mehrwert schaffen.

Ein herausragendes Beispiel aus Österreich ist die Kooperation zwischen der Heereslogistikschule und der TÜV-Akademie. Die TÜV-Akademie bietet hochspezialisierte zivile Ausbildungen an, beispielsweise im Bereich Kälte- und Klimatechnik. Das Bundesheer kann seine Soldaten für diese Kurse nominieren und profitiert so von einer zivil zertifizierten Ausbildung auf höchstem Niveau, ohne selbst in teure Lehrmittel und Ausbilder investieren zu müssen. Umgekehrt profitiert die TÜV-Akademie vom militärischen Know-how, etwa bei der gemeinsamen Entwicklung eines Kurses zum “Aufbau eines Krisenstabes”, der zivilen Unternehmen militärisch erprobte Methoden der Stabsarbeit vermittelt.

Die Schweiz geht einen ähnlichen Weg und hat mit dem Milizstab der Logistikbasis der Armee (LBA) eine einzigartige Struktur geschaffen. In diesem Gremium arbeiten zivile Fachexperten aus der Logistikbranche und hochrangige Milizoffiziere Hand in Hand, um die strategische Weiterentwicklung der gesamten Armeelogistik voranzutreiben. Sie nutzen die “Schwarmintelligenz” des Gremiums, um Lösungen für komplexe Herausforderungen wie die Dezentralisierung der Logistik oder die Planung für eine drohende Energiemangellage zu erarbeiten. Dieser Stab fungiert als verlängerter Führungsarm des Chefs der LBA und stellt sicher, dass zivile Best Practices und militärische Erfordernisse optimal miteinander verknüpft werden. Solche Modelle zeigen, wie das in der Miliz gebündelte zivile Expertenwissen systematisch für die Stärkung der militärischen Fähigkeiten genutzt werden kann.

Anerkennung und Anreize: Die “Übersetzung” militärischer Kompetenzen

Eine der größten Herausforderungen für die Attraktivität des Milizdienstes war lange Zeit die mangelnde Anerkennung der im Militär erworbenen Fähigkeiten im zivilen Berufsleben. Arbeitgeber sahen den Dienst ihrer Mitarbeiter oft nur als Belastung und Ausfallzeit. Um diesem Problem zu begegnen, wurde ein entscheidender Mechanismus geschaffen: die zivile Zertifizierung militärischer Kompetenzen.

Österreich hat hier in Zusammenarbeit mit der TÜV-Austria-Akademie ein wegweisendes Pilotprojekt gestartet. Auf Basis der militärischen Ausbildungsunterlagen wurden Zertifizierungsprogramme entwickelt, die militärisch erworbene Fähigkeiten nach der international anerkannten Norm ISO 17024 zertifizieren. Ein Milizoffizier kann so beispielsweise ein Zertifikat als “Zertifizierte Führungskraft – Kompetenzniveau Einheits-/Kompaniekommandant” erwerben. Dieses Dokument “übersetzt” die militärische Qualifikation in die Sprache der zivilen Personalabteilungen und macht die erworbenen Kompetenzen in den Bereichen Führung, Organisation, Projektmanagement, Logistik und Krisenfestigkeit für den Arbeitgeber sichtbar und nutzbar.

Dieser Ansatz schafft eine Win-Win-Win-Situation:

Für den Soldaten

Seine militärische Ausbildung wird zu einem wertvollen “Asset” für seine zivile Karriere.

Für den Arbeitgeber

Er erhält einen Mitarbeiter zurück, dessen zusätzliche, zertifizierte Fähigkeiten (z.B. im Krisenmanagement) einen direkten Mehrwert für das Unternehmen darstellen. Die Abwesenheit des Mitarbeiters wird so von einer Belastung zu einer Investition in dessen Qualifikation.

Für die Armee

Die Attraktivität des Milizdienstes steigt, was die Rekrutierung und Bindung von qualifiziertem Personal erleichtert.

Die Formalisierung und zivile Anerkennung militärischer Ausbildung ist somit kein “nice-to-have”, sondern ein strategisches Instrument zur Sicherung der personellen Basis der Miliz und zur Stärkung der gesamtstaatlichen Resilienz.

Herausforderungen: Personalmangel und administrative Lasten

Trotz ihrer strategischen Bedeutung kämpft die Miliz in vielen Bereichen mit erheblichen Herausforderungen. Ein zentrales Problem ist der Personalmangel in kritischen Funktionen. In Österreich fehlen beispielsweise in erheblichem Umfang Fach-Unteroffiziere und Offiziere, obwohl der Gesamt-Besetzungsgrad rechnerisch hoch ist. Dies deutet auf strukturelle Probleme bei der Gewinnung und Ausbildung von Kadern hin.

Ein weiteres gravierendes Problem ist die oft unzureichende materielle Ausstattung. Der Rechnungshof Österreich stellte für das Jahr 2021 fest, dass der materielle Befüllungsgrad der Miliz bei nur rund 27 % lag. Material, das der Miliz zugewiesen war, wurde oft in der Präsenzorganisation oder im Auslandseinsatz verwendet, was die Ausbildungs- und Einsatzfähigkeit der Milizverbände erheblich beeinträchtigte.

Zusätzlich leiden Milizkader, insbesondere Kommandanten auf Einheits- und Truppenkörperebene, unter einer enormen administrativen Belastung. Aufgaben wie die Verwaltung von Dienstverschiebungsgesuchen, Qualifikationen und Materiallisten fressen wertvolle Zeit, die für die eigentlichen Führungsaufgaben – die Ausbildung und Führung der Soldaten – fehlt. Die Schweizer Armee hat dieses Problem erkannt und arbeitet an der Digitalisierung und Vereinfachung dieser Prozesse, um die Milizkader zu entlasten und ihnen zu ermöglichen, ihre Zeit effizienter zu nutzen.

Schließlich ist die Aufrechterhaltung der Motivation eine ständige Herausforderung. Während die Grundausbildung oft als interessant empfunden wird, kann die Motivation in den jährlichen Wiederholungskursen leiden, wenn die Übungen als nicht fordernd oder sinnvoll wahrgenommen werden. Der Schlüssel zur Motivation liegt in qualitativ hochwertiger Ausbildung, fordernden Szenarien und kompetenten Vorgesetzten, die ein positives Diensterlebnis schaffen.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Beschleunigte Beschaffung: Wege aus dem Innovationsstau

Von der Innovation zur Implementierung: Überwindung von Hürden im militärischen Beschaffungswesen

Die beste technologische Idee und das cleverste logistische Konzept sind wertlos, wenn sie die Truppe nicht schnell und zuverlässig erreichen. Die Einführung von Innovationen in große, bürokratische Organisationen wie Streitkräfte ist eine der größten Herausforderungen. Der Weg von der Idee bis zur flächendeckenden Nutzung ist oft lang und steinig, ein Prozess, der als das “Tal des Todes” der Innovation bekannt ist. Die Überwindung dieser Hürden erfordert neue, agile Ansätze, eine Reform der Beschaffungsprozesse und vor allem einen Kulturwandel.

Das “Tal des Todes” der Innovation: Warum gute Ideen die Truppe nicht erreichen

Das zentrale Problem bei der Modernisierung der Militärlogistik ist oft nicht ein Mangel an innovativen Ideen, sondern die Unfähigkeit, diese Ideen in nachhaltige, wirksame Fähigkeiten für die Truppe umzusetzen. Zu langsame und starre Finanzierungs- und Beschaffungsprozesse verhindern, dass technologische Entwicklungen zeitnah bei den Soldatinnen und Soldaten ankommen. Während sich die Technologie in Zyklen von Monaten weiterentwickelt, dauern militärische Beschaffungsprozesse oft Jahre.

Die Beschaffungsorganisation der Bundeswehr ist ein komplexes Geflecht aus verschiedenen Akteuren, mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) als zentralem, mächtigem Akteur. Die Verfahren sind formalisiert und langwierig. Allgemeine öffentliche Ausschreibungen dauern im Schnitt 8,5 Monate. Die gesamte Organisation ist stark von einem “Absicherungsdenken” geprägt, das darauf abzielt, jegliches Risiko und jeden potenziellen Fehler zu vermeiden. Dieses Streben nach einer 100-prozentig perfekten, aber oft schon bei der Einführung veralteten Lösung, steht im diametralen Gegensatz zu der schnellen, iterativen und fehlerfreundlichen Vorgehensweise, die für Innovationen notwendig ist. Dieses kulturelle Problem ist oft eine größere Bremse als die rechtlichen Vorgaben selbst.

Agile Enabler: Neue Wege zur Innovationsförderung

Um dem “Tal des Todes” zu entkommen, haben Streitkräfte wie die Bundeswehr neue, agilere Strukturen und Prozesse geschaffen, die als Katalysatoren für Innovationen dienen sollen.

Innovations-Hubs

Eine Schlüsselrolle spielt hier der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr (CIHBw). Er fungiert als schnelle und flexible Schnittstelle zwischen der Bundeswehr, Start-ups und der etablierten Industrie. Der CIHBw identifiziert innovative Technologien am zivilen Markt und testet deren militärische Anwendbarkeit in kurzen, agilen Projekten. Besonders wichtig ist sein Ansatz, Innovationen auch von unten nach oben zu fördern (“Grassroots-Innovation”). Mit Formaten wie der “Innovation Challenge Logistik” werden Ideen direkt aus der Truppe aufgegriffen und zu Prototypen weiterentwickelt. Erfolgreiche Projekte wie “Yarded”, eine App zur Digitalisierung des Verlegemanagements von schwerem Gerät, oder “Baugruppentracking”, das die Logistikprozesse einer ganzen Dienststelle auf Industrie-4.0-Standards hebt, sind aus solchen Initiativen entstanden.

Kooperationsprojekte mit der Wirtschaft

Parallel zu den agilen Hubs werden strategische Kooperationen mit der Industrie vorangetrieben. Das Logistikkommando der Bundeswehr (LogKdoBw) leitet das Projekt “Zukunftsorientierung Kooperationen in der Logistik”. Dieses Projekt zielt darauf ab, langfristige strategische Allianzen mit zivilen Logistikunternehmen in Kernbereichen wie Materialbewirtschaftung, Lagerung, Transport und Instandhaltung aufzubauen. Ziel ist es, zivile Kapazitäten und Know-how fest in die militärische Logistikplanung zu integrieren und so die Resilienz und Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems zu steigern.

Bottom-Up-Ansatz

Der traditionelle Top-Down-Prozess, bei dem der Generalstab eine Fähigkeitslücke definiert und das BAAINBw Jahre später eine Lösung beschafft, ist für die schnelle Adaption von Technologie ungeeignet. Die neuen, agilen Modelle kehren diesen Prozess um. Die Truppe, der Endnutzer, identifiziert ein praktisches Problem im Alltag und wird aktiv in die Entwicklung einer Lösung eingebunden. Diese frühe und kontinuierliche Einbindung der Soldaten ist der entscheidende Schlüssel, um praxistaugliche Lösungen zu entwickeln, die Akzeptanz in der Truppe zu sichern und die Moral zu steigern, da die Expertise der Anwender wertgeschätzt wird.

Der Weg zur Truppe: Wie man Entscheider überzeugt

Um die notwendigen Mittel und die Unterstützung für die Einführung von Innovationen zu erhalten, müssen militärische und politische Entscheider überzeugt werden. Dies gelingt selten allein mit theoretischen Konzepten oder Präsentationen.

Der entscheidende Schritt ist die Entwicklung von Demonstratoren und Prototypen. Eine neue Software oder ein neues Gerät muss in einer realitätsnahen Übung oder einem Testumfeld beweisen, dass es einen konkreten Mehrwert bringt. Die Möglichkeit, eine Innovation “anzufassen” und ihre Wirkung live zu erleben, ist weitaus überzeugender als jede theoretische Abhandlung.

Voraussetzung für eine kluge Investitionsentscheidung ist zudem eine gründliche und professionelle Markterkundung. Die Beschaffungsstellen müssen wissen, welche Technologien und Lösungen am zivilen Markt bereits verfügbar sind, um das Rad nicht neu zu erfinden und realistische Anforderungen zu formulieren.

Ein oft übersehener, aber kritischer Faktor ist die Motivation und Qualifikation der Mitarbeiter in den Beschaffungsstellen selbst. Sie müssen in die Lage versetzt und ermutigt werden, die Spielräume des Vergaberechts auch für innovative Ansätze zu nutzen. Gezielte Weiterbildungen, beispielsweise durch die Universität der Bundeswehr, und Anreizsysteme, die nicht nur die fehlerfreie Abwicklung, sondern auch den erfolgreichen Abschluss innovativer Projekte belohnen, können hier einen wichtigen Beitrag leisten.

Rechtliche und prozessuale Beschleuniger

Neben agilen Strukturen und kulturellem Wandel können auch angepasste rechtliche und prozessuale Instrumente die Innovationsbeschaffung erheblich beschleunigen.

Innovationspartnerschaft

Dieses spezielle Vergabeverfahren, das in der europäischen Vergabeverordnung (§ 19 VgV) verankert ist, wurde explizit für die Entwicklung und den anschließenden Erwerb von innovativen Lösungen geschaffen, die es auf dem Markt noch nicht gibt. Es kombiniert eine Forschungs- und Entwicklungsphase, in der ein oder mehrere Partner Prototypen entwickeln, mit der anschließenden Option für den Auftraggeber, die erfolgreiche Lösung zu beschaffen. Dieses Verfahren eignet sich ideal für komplexe, risikoreiche Projekte im Bereich IT, KI oder anderer Hochtechnologien, da es Flexibilität und eine enge Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Industrie ermöglicht.

Gesetze zur beschleunigten Beschaffung

Angesichts der “Zeitenwende” hat die deutsche Bundesregierung Gesetze auf den Weg gebracht, die speziell auf die Beschleunigung von Rüstungsvorhaben abzielen. Diese Gesetze sehen unter anderem vor, dass bei wesentlichen Sicherheitsinteressen Ausnahmen vom strengen europäischen Vergaberecht gemacht werden können, dass von der Pflicht zur Aufteilung von Aufträgen in kleine Lose abgewichen werden kann und dass europäische Kooperationen gestärkt werden.

Anhebung von Wertgrenzen

Ein pragmatischer, aber potenziell sehr wirksamer Hebel ist die Anhebung von finanziellen Wertgrenzen. Derzeit müssen alle Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr über 25 Millionen Euro dem Haushaltsausschuss des Bundestages zur Genehmigung vorgelegt werden. Gleichzeitig fallen rund 80 % aller Verträge des BAAINBw unter eine Wertgrenze von 500.000 Euro. Eine deutliche Anhebung der Wertgrenze für die Parlamentsbefassung und für vereinfachte nationale Vergabeverfahren könnte das BAAINBw und den politischen Prozess von einer Vielzahl kleinerer Vorhaben entlasten und die Ressourcen auf die wirklich großen, strategischen Projekte konzentrieren.

Letztlich sind Gesetze und neue Verfahren wichtige Werkzeuge, aber sie bleiben stumpf, wenn die Kultur in der Verwaltung und bei den Entscheidern von Risikoaversion geprägt bleibt. Ein echter Wandel erfordert die Bereitschaft, kalkulierte Risiken einzugehen, agil zu scheitern und aus Prototypen zu lernen, anstatt auf die zu 100 % perfekte, aber hoffnungslos veraltete Lösung zu warten. Die Förderung einer Kultur des “Machens” und des Prototyping ist der eigentliche Schlüssel zur Beschleunigung der logistischen Modernisierung.

Strategische Empfehlungen: Sicherstellung der Lieferfähigkeit in jedem Szenario

Die vorliegende Analyse hat die tiefgreifende Transformation der Militärlogistik von einer reaktiven Dienstleistung zu einer proaktiven, strategischen Fähigkeit nachgezeichnet. In einer Ära der erneuerten Großmachtkonkurrenz und der Landes- und Bündnisverteidigung ist die Fähigkeit, Streitkräfte nachhaltig, resilient und unter feindlichem Druck zu versorgen, zu einem entscheidenden Element der Abschreckung und der militärischen Operationsführung geworden. Die Beherrschung der Logistik ist kein Nebenschauplatz mehr, sondern ein zentraler Faktor, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.

Synthese der Kernerkenntnisse

Die Sicherstellung der logistischen Leistungsfähigkeit in jedem denkbaren Szenario ruht auf vier untrennbar miteinander verbundenen Säulen, die im Gleichklang entwickelt werden müssen:

Strategische Neuausrichtung

Der Paradigmenwechsel von einer auf Effizienz getrimmten IKM-Logistik hin zu einer auf Resilienz und Durchhaltefähigkeit ausgerichteten LV/BV-Logistik ist fundamental. Dies erfordert ein klares Bekenntnis zu Redundanz, Bevorratung und geschützten, mobilen Logistikkräften, auch wenn dies höhere Kosten verursacht. Die Logistik selbst ist ein Ziel und muss entsprechend robust konzipiert werden.

Technologische Adaption

Die intelligente Nutzung von Daten, Künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen ist kein Selbstzweck, sondern das entscheidende Werkzeug, um ein transparentes, prädiktives und reaktionsschnelles Logistiksystem zu schaffen. Technologien wie Vorausschauende Wartung, KI-gestützte Bedarfsprognosen und autonome Transportkonvois sind keine Zukunftsmusik mehr, sondern notwendige Bausteine zur Steigerung der Effektivität und zum Schutz des Personals. Ihre Implementierung scheitert jedoch, wenn die datentechnischen und prozessualen Grundlagen nicht geschaffen werden.

Menschliches Kapital

Technologie allein ist nicht die Lösung. Die strategische Nutzung des Potenzials der Miliz als Brücke zu zivilem Spitzen-Know-how ist ein entscheidender Hebel, um technologische und prozessuale Innovationen in die Streitkräfte zu bringen. Die zivile Anerkennung und Zertifizierung militärisch erworbener Kompetenzen ist dabei ein Schlüsselinstrument, um die Attraktivität des Milizdienstes für hochqualifizierte Experten und deren Arbeitgeber zu sichern.

Agile Organisation

Die starren und langwierigen Beschaffungs- und Implementierungsprozesse sind die größte Bremse für die Modernisierung. Die Überwindung dieser bürokratischen und kulturellen Hürden durch neue Kooperationsmodelle mit der Industrie, agile Innovations-Hubs und eine Kultur des Experimentierens ist existenziell. Es bedarf eines Wandels vom reinen Absicherungsdenken hin zu einer Bereitschaft, kalkulierte Risiken einzugehen und Innovationen von unten nach oben zu fördern.

Handlungsempfehlungen für Entscheider

Aus dieser Synthese leiten sich konkrete Handlungsempfehlungen für die verschiedenen relevanten Akteure ab:

Für die militärische Führung

- Etablierung einer “Resilienz-Doktrin”: Verankern Sie die Prinzipien der Resilienz, Redundanz und “Umkämpfte Logistik” fest in der logistischen Doktrin, Ausbildung und Übungsplanung. Resilienz muss das primäre Planungsziel vor reiner Effizienz werden.

- Förderung von “Bottom-Up”-Innovation: Stärken Sie Formate wie Innovations-Challenges und schaffen Sie Freiräume und Ressourcen für Soldaten und untere Führungsebenen, um pragmatische Lösungen für logistische Probleme zu entwickeln und zu erproben. Etablieren Sie eine positive Fehlerkultur.

- Strategische Nutzung der Miliz: Identifizieren und rekrutieren Sie gezielt Miliz-Experten mit zivilem Know-how in kritischen Bereichen (IT, Cyber, Logistik 4.1) und binden Sie diese systematisch in Planungsstäbe, Projektteams und Übungen ein.

Für die politische Führung

- Beschleunigung von Beschaffung und Haushalt: Setzen Sie die beschlossenen Gesetze zur Beschleunigung der Beschaffung konsequent um und prüfen Sie weitere Vereinfachungen, wie die Anhebung der Wertgrenzen für die Parlamentsbefassung, um die Verwaltung zu entlasten und Prozesse zu beschleunigen.

- Schaffung von Anreizen für die Wirtschaft: Entwickeln Sie Anreizmodelle (z.B. steuerlicher Art) für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter für den Milizdienst freistellen. Fördern und kommunizieren Sie den Mehrwert von zivil zertifizierten militärischen Ausbildungen.

- Investitionen in Dual-Use-Infrastruktur: Priorisieren Sie Investitionen in die Modernisierung kritischer, zivil-militärisch nutzbarer Infrastruktur (Schienen, Straßen, Brücken, Häfen), um die militärische Mobilität als Kern der Bündnisfähigkeit zu gewährleisten.

Für die Industrie

- Entwicklung von Dual-Use-Lösungen: Fokussieren Sie sich auf die Entwicklung von modularen, interoperablen und robusten Technologien, die sowohl im zivilen als auch im militärischen Kontext einsetzbar sind. Bieten Sie Lösungen an, die auf offenen Standards basieren, um die Integration in bestehende Systeme zu erleichtern.

- Partnerschaftliche Kooperationsbereitschaft: Engagieren Sie sich proaktiv in neuen, flexiblen Kooperationsmodellen wie der Innovationspartnerschaft. Sehen Sie sich nicht nur als Lieferant, sondern als strategischer Partner der Streitkräfte bei der gemeinsamen Entwicklung von Fähigkeiten.

Passend dazu:

- DU-Logistik² | Doppelte Dual-Use-Logistik: Integration von Schiene und Straße für zivile und militärische Zwecke

Die Zukunft der Militärlogistik

Die Zukunft der Militärlogistik liegt in einem hochgradig vernetzten, intelligenten und zivil-militärisch integrierten Ökosystem. Der Erfolg wird nicht mehr allein in transportierten Tonnen oder gefahrenen Kilometern gemessen, sondern in der Geschwindigkeit und Präzision der logistischen Entscheidungsfindung, in der vorausschauenden Antizipation von Bedarfen und Störungen, in der Anpassungsfähigkeit des Gesamtsystems und letztlich in seiner unerschütterlichen Fähigkeit, die Kampftruppe auch unter dem schwersten Druck zu versorgen. Eine Logistik, die dies leistet, ist mehr als nur ein Unterstützer – sie ist eine strategische Waffe, die den Frieden sichert und im Konfliktfall den entscheidenden Vorteil bringt.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.