Erfolg mit KMU-Vertriebsallianzen in der EU-Verteidigungslogistik: Vertriebspartnerschaften für Großprojekte mit EU-Hightech

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 23. Juli 2025 / Update vom: 23. Juli 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Erfolg mit KMU-Vertriebsallianzen in der EU-Verteidigungslogistik: Vertriebspartnerschaften für Großprojekte mit EU-Hightech – Bild: Xpert.Digital

Automatisierte Lager, schlaue Züge: Wie Hightech-Allianzen die Schwachstellen der NATO beheben

Die vergessene Supermacht: Warum die Logistik über Europas Sicherheit entscheidet – und wer jetzt profitiert

KMU als Innovationstreiber: Europas Verteidigungslogistik im Aufbruch durch strategische Vertriebsallianzen ### Europas neue Verteidigung: Warum kleine Firmen jetzt die heimlichen Stars sind ### Von der Schiene bis zur KI: So will der Mittelstand Europas Militär-Logistik revolutionieren

Passend dazu:

Das neue Paradigma – Europas Verteidigungsfähigkeit im Wandel

Die Zeitenwende als Katalysator für eine neue Industriestrategie

Geopolitischer Kontext

Die geopolitische Landschaft Europas hat sich in den letzten Jahren fundamental gewandelt. Die Annexion der Krim im Jahr 2014 und insbesondere der großangelegte Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine seit Februar 2022 markieren eine Zäsur, die in Deutschland als “Zeitenwende” bezeichnet wird. Diese Ereignisse haben die jahrzehntelang vorherrschende Annahme einer stabilen Friedensordnung auf dem Kontinent erschüttert und die Notwendigkeit einer robusten und glaubwürdigen kollektiven Verteidigungsfähigkeit wieder in den Mittelpunkt der europäischen Sicherheitspolitik gerückt. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen hat die Europäische Union das Thema Verteidigung ganz oben auf ihre Agenda gesetzt und ist bestrebt, ihre Rüstungsindustrie zu stärken, um sie reaktionsfähiger, innovativer und widerstandsfähiger zu machen. Die Rückkehr zur Landes- und Bündnisverteidigung ist nicht länger ein theoretisches Szenario, sondern eine strategische Notwendigkeit, die tiefgreifende Implikationen für die Streitkräfte, die Industriepolitik und die technologische Entwicklung in ganz Europa hat.

Die NATO-Ostflanke als strategischer Schwerpunkt

Der strategische Fokus dieser Neuausrichtung liegt unverkennbar auf der Ostflanke der NATO. Von der Ostsee im Norden bis zum Schwarzen Meer im Süden hat das Bündnis seine Präsenz massiv verstärkt, um eine glaubwürdige Abschreckung gegenüber potenziellen Aggressoren zu gewährleisten. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wurden die bestehenden multinationalen Gefechtsverbände in den baltischen Staaten und Polen um vier weitere in Bulgarien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei ergänzt. Auf dem NATO-Gipfel in Madrid 2022 wurde zudem beschlossen, diese Verbände bei Bedarf auf Brigadestärke aufstocken zu können. Diese militärische Präsenz ist jedoch nur dann wirksam, wenn sie durch eine überlegene logistische Fähigkeit gestützt wird. Die strategische Herausforderung besteht darin, im Krisenfall sehr schnell massive Verstärkungskräfte – Pläne sehen die Verlegung von bis zu 800.000 NATO-Soldaten innerhalb von 180 Tagen vor – an und durch die Ostflanke bewegen und versorgen zu können. Initiativen wie die von den USA und ihren Verbündeten ins Leben gerufene “Eastern Flank Deterrence Line” unterstreichen diesen Schwerpunkt. Sie priorisiert bodengestützte Fähigkeiten und die Interoperabilität von Waffensystemen, um eine robuste Verteidigungslinie aufzubauen. Ergänzt wird dies durch regionale Anstrengungen wie die “Baltic Defense Line”, ein gemeinsames Projekt Estlands, Lettlands und Litauens zum Bau von Verteidigungsanlagen, und Polens “East Shield”-Programm, das ebenfalls auf die Befestigung der Grenze abzielt. Diese Initiativen erfordern nicht nur Waffensysteme, sondern vor allem eine hochentwickelte, grenzüberschreitende Logistik für Material, Munition und Versorgungsgüter.

Die europäische Antwort: Eine neue Industriestrategie für den Verteidigungsbereich

Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage hat die Europäische Union einen Paradigmenwechsel in ihrer Verteidigungspolitik eingeleitet. Das Ziel ist klar formuliert: Die Mitgliedstaaten sollen mehr, besser, gemeinsam und europäisch in ihre Verteidigung investieren. Dies erfordert den Aufbau einer reaktionsfähigen und resilienten Europäischen Technologischen und Industriellen Verteidigungsbasis (EDTIB), die in der Lage ist, den Bedarf der europäischen Streitkräfte zu decken und technologische Souveränität zu sichern. Zentrale strategische Dokumente und Initiativen weisen den Weg. Der “Strategische Kompass für Sicherheit und Verteidigung” definiert die Ambitionen der EU und betont die Notwendigkeit, schneller und entschlossener handeln zu können. Das für 2025 erwartete Weißbuch “Bereitschaft 2030” soll weitere entscheidende Weichenstellungen vornehmen, um die Verteidigungsbereitschaft der EU zu erhöhen. Programme wie der Europäische Verteidigungsfonds (EDF) mit einem Budget von fast 8 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021-2027 und das daraus hervorgehende Europäische Programm für die Verteidigungsindustrie (EDIP) sollen die kollaborative Forschung, Entwicklung und Beschaffung von Rüstungsgütern fördern. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Fragmentierung des europäischen Verteidigungsmarktes zu überwinden und die industrielle Zusammenarbeit zur Norm zu machen.

Logistik als entscheidender Faktor (“Logistics win wars”)

In diesem neuen strategischen Umfeld rückt die Logistik ins Zentrum der Betrachtung. Die alte militärische Weisheit, dass Amateure über Taktik, Profis aber über Logistik sprechen, gewinnt an neuer Dringlichkeit. Ohne eine überlegene, resiliente und schnelle Logistik sind weder eine glaubhafte Abschreckung noch erfolgreiche Verteidigungsoperationen denkbar. Die Fähigkeit, Truppen und Material zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen, wird zum entscheidenden Faktor. Deutschland kommt aufgrund seiner geografischen Lage und seiner wirtschaftlichen Stärke eine Schlüsselrolle als zentrale logistische Drehscheibe für NATO- und EU-Operationen zu. Die Unterstützung alliierter Kräfte bei der Verlegung durch deutsches Territorium (Host Nation Support) ist eine Kernaufgabe der Bundeswehr geworden. Die Effizienz und Geschwindigkeit dieser logistischen Prozesse sind ein direkter Gradmesser für die Verteidigungsfähigkeit des gesamten Bündnisses. Die Herausforderung besteht darin, eine Logistikkette zu schaffen, die nicht nur im Frieden funktioniert, sondern auch unter den Bedingungen einer Krise oder eines Konflikts robust und anpassungsfähig bleibt.

Passend dazu:

Die unverzichtbare, aber ambivalente Rolle der KMU im europäischen Verteidigungsökosystem

Definition und volkswirtschaftliche Bedeutung von KMU

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bilden das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Gemäß der Definition der EU-Kommission zählt ein Unternehmen zu den KMU, wenn es weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigt und entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro erzielt oder eine Jahresbilanzsumme von maximal 43 Millionen Euro aufweist. In der Europäischen Union stellen die rund 23 Millionen KMU über 99 % aller Unternehmen dar und beschäftigen circa 100 Millionen Menschen. Sie sind damit nicht nur ein entscheidender Faktor für Wachstum und Wohlstand, sondern auch zentrale Treiber für die grüne und digitale Transformation Europas. Ihre Bedeutung ist so fundamental, dass die EU-Politik dem Grundsatz “Think Small First” folgt, der besagt, dass bei politischen Maßnahmen zuerst die Belange von KMU berücksichtigt werden sollen.

KMU als anerkannte Innovationstreiber im Verteidigungssektor

Gerade im hochtechnologischen Verteidigungssektor wird die Rolle der KMU als unverzichtbare Akteure zunehmend anerkannt. Sie gelten als “wesentliche Treiber von Innovation”, insbesondere im Hinblick auf disruptive Technologien, die für die zukünftige Verteidigungsfähigkeit Europas von entscheidender Bedeutung sind. Während große Rüstungskonzerne oft in langen Entwicklungszyklen für komplexe Waffensysteme gebunden sind, zeichnen sich KMU und insbesondere Start-ups durch ihre Agilität, hohe Flexibilität und Spezialisierung aus. Sie sind oft führend in Zukunftsfeldern wie Künstlicher Intelligenz (KI), Quantentechnologie, Cyberabwehr, Robotik und unbemannten Systemen. Ihre inhärenten Stärken ermöglichen es ihnen, schneller auf neue Anforderungen zu reagieren und spezifische Kundenwünsche zu erfüllen. KMU können ihre Produktion oft zügiger umstellen und zeichnen sich durch eine innovationsfreundlichere Unternehmenskultur aus, die durch eine enge Mitarbeiterbindung und hohe Motivation geprägt ist. Diese Fähigkeit, schnell innovative Lösungen zu entwickeln, macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Europäischen Technologischen und Industriellen Verteidigungsbasis (EDTIB).

Die harte Realität: Strukturelle Unterrepräsentation und systemische Hürden

Trotz dieser politischen Anerkennung und ihrer offensichtlichen Innovationskraft stehen KMU im europäischen Verteidigungssektor vor einer harten Realität: Sie sind strukturell massiv unterrepräsentiert. Die Diskrepanz zwischen ihrem Potenzial und ihrer tatsächlichen Beteiligung an öffentlichen Verteidigungsaufträgen ist eklatant. Eine Studie belegt, dass KMU in Deutschland im Jahr 2014 für lediglich 3,2 % des Branchenumsatzes verantwortlich waren, während ihr Anteil an der Gesamtwirtschaft bei 35,5 % lag. Ein ähnliches Bild zeigt sich auf EU-Ebene, wo KMU bei einer Stichprobe von öffentlichen Aufträgen im Verteidigungssektor nur 6,1 % des Umsatzes ausmachten, im gesamten öffentlichen Sektor jedoch einen Anteil von 29 % erreichten. Diese Zahlen belegen, dass das “Kasernentor” für große, etablierte Unternehmen weitaus offener zu sein scheint als für innovative KMU und Start-ups.

Analyse der Zugangsbarrieren

Die Gründe für diese Marginalisierung sind systemischer Natur und bilden hohe Hürden für den Markteintritt und das Wachstum von KMU im Verteidigungssektor.

Finanzierungshürden: Eine der größten Herausforderungen ist der Zugang zu Kapital. Viele Banken und private Investoren zögern, in Verteidigungsunternehmen zu investieren. Dies liegt zum einen an strengen ESG-Richtlinien (Environmental, Social, Governance), die Rüstungsinvestitionen oft kritisch bewerten, und zum anderen an der Risikoscheu gegenüber einem Markt mit langen Entwicklungszyklen und unsicheren Abnahmegarantien. Dies trifft KMU, die auf externe Finanzierung für Innovation und Skalierung angewiesen sind, besonders hart.

Bürokratische und regulatorische Komplexität: Die Vergabeverfahren im Verteidigungsbereich sind oft extrem komplex, langwierig und mit hohen formalen Anforderungen verbunden. Juristische Spitzfindigkeiten und die Notwendigkeit, umfangreiche wirtschaftliche und technische Nachweise zu erbringen, überfordern die administrativen Kapazitäten vieler KMU. Maßnahmen wie die EU-Richtlinie zur Vereinfachung der Verbringung von Verteidigungsgütern sollen zwar Abhilfe schaffen, doch die grundlegende Komplexität der Beschaffungsprozesse bleibt eine massive Barriere.

Marktfragmentierung und Dominanz von Systemhäusern: Die europäische Verteidigungsindustrie ist historisch gewachsen und national fragmentiert. Sie wird von einer kleinen Anzahl großer Systemhäuser dominiert, die als Hauptauftragnehmer für die Streitkräfte agieren. Für KMU bleibt oft nur die Rolle des Zulieferers in der zweiten oder dritten Reihe. Diese Abhängigkeit führt zu Margendruck und begrenzt die Möglichkeiten, eigene Innovationen direkt am Markt zu platzieren. Die massive Steigerung der Verteidigungsausgaben birgt die Gefahr, diese Dominanz weiter zu zementieren, wenn die Mittel primär über die großen Integratoren verteilt werden.

Fachkräftemangel: Insbesondere in den für die zukünftige Verteidigung entscheidenden Hochtechnologiebereichen wie KI, Quantencomputing und Cybersicherheit herrscht ein akuter Mangel an qualifizierten Fachkräften. KMU konkurrieren hier mit der zivilen Tech-Industrie um die besten Talente und sind oft im Nachteil.

Es manifestiert sich ein tiefgreifendes Paradoxon: Während die Politik die Innovationskraft der KMU als essenziell für die strategische Autonomie und technologische Überlegenheit Europas deklariert, begünstigen die realen Strukturen des Verteidigungsmarktes systematisch die etablierten Großunternehmen. Die politischen Bekenntnisse zur Förderung von KMU, wie sie in Strategiepapieren formuliert werden, stehen im scharfen Kontrast zur Realität der Vergabepraxis. Die Systemanforderungen – hoher Kapitalbedarf, komplexe Compliance-Vorschriften und langwierige, ressourcenintensive Ausschreibungsprozesse – sind de facto auf die Kapazitäten von Großkonzernen zugeschnitten.

Ohne eine grundlegende Reform der Beschaffungsprozesse und die Schaffung von gezielten, zugänglichen Wegen für KMU droht die “Zeitenwende” ihre transformative Kraft für den Mittelstand zu verfehlen. Die neuen, massiven Finanzmittel, etwa aus dem Europäischen Verteidigungsfonds, würden dann primär an die großen Systemhäuser fließen. KMU würden zwar als Unterauftragnehmer partizipieren, doch ihre strukturelle Abhängigkeit würde sich verfestigen und ihr volles Innovationspotenzial durch die starren, hierarchischen Strukturen der Großkonzerne ausgebremst. Vor diesem Hintergrund wird die Bildung von strategischen Vertriebsallianzen für KMU nicht nur zu einer Wachstumsstrategie, sondern zu einer existenziellen Notwendigkeit, um diese strukturellen Nachteile zu kompensieren und ihre Innovationskraft wirksam in den Markt zu bringen.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

PPP-Verteidigungsallianzen (Public-Private Partnership): Schlüssel zum Erfolg in komplexen Sicherheitslandschaften

Strategische Kooperation als Schlüssel zum Erfolg – Vertriebsallianzen für KMU

Modelle der B2B-Kooperation im Verteidigungskontext

Definition von B2B-Beziehungen

Der Business-to-Business (B2B) Sektor, der die Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen beschreibt, unterscheidet sich fundamental vom Business-to-Consumer (B2C) Markt. Während B2C-Transaktionen oft kurzfristig, emotional und auf Einzelkäufe ausgerichtet sind, zeichnen sich B2B-Geschäfte durch eine höhere Komplexität, größere Auftragsvolumina und eine langfristige, partnerschaftliche Ausrichtung aus. Dies gilt in besonderem Maße für den Verteidigungssektor. Hier basieren Geschäftsbeziehungen auf detaillierten Vertragsverhandlungen, tiefem technischem Verständnis und einem hohen Maß an Vertrauen, da es um sicherheitskritische Produkte und Dienstleistungen geht. Das sogenannte “Relationship Marketing”, also die Gestaltung langfristiger und stabiler Geschäftsbeziehungen, ist in diesem Umfeld von zentraler Bedeutung.

Passend dazu:

- PPP-LogHubs – Ein neuer Typ von Logistikzentrum: Die öffentlich-private Logistikdrehscheibe – Vom LKW auf die Schiene und zurück

Analyse von Kooperationsformen

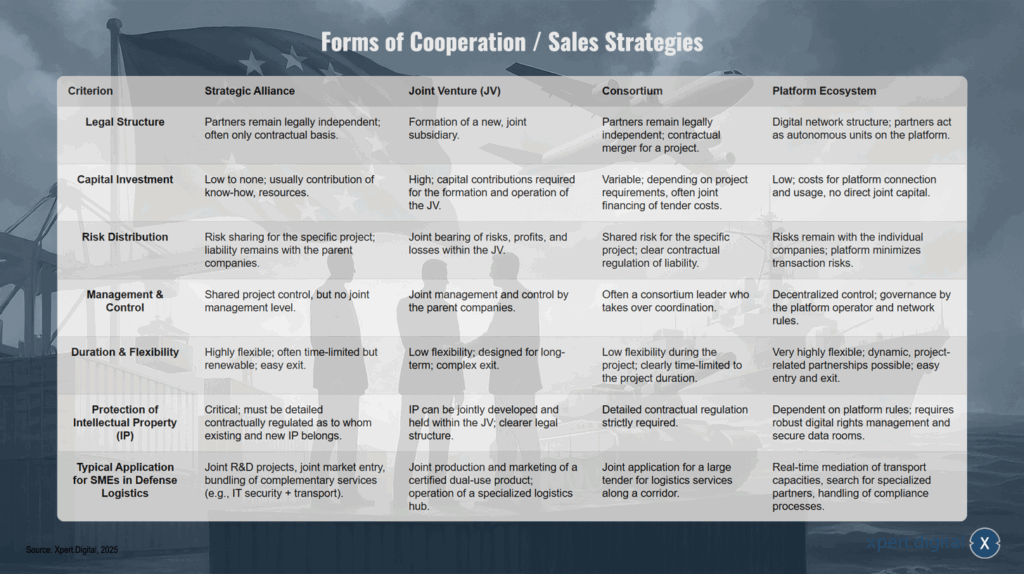

Um in diesem anspruchsvollen B2B-Umfeld erfolgreich zu sein, insbesondere als KMU, sind Kooperationen unerlässlich. Es lassen sich verschiedene Modelle unterscheiden, die jeweils spezifische Vor- und Nachteile bieten:

Strategische Allianzen: Dies ist die flexibelste Form der Kooperation. Zwei oder mehr Unternehmen vereinbaren eine längerfristige Zusammenarbeit, um gemeinsame Ziele zu erreichen, behalten aber ihre volle rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit. Der Fokus liegt auf der Bündelung von Ressourcen (z.B. Technologie, Wissen), der Teilung von Risiken (z.B. bei der Entwicklung neuer Produkte) und dem gemeinsamen Zugang zu neuen Märkten. Da keine neue rechtliche Einheit gegründet wird und oft kein Kapitaleinsatz erforderlich ist, ist diese Form besonders für KMU attraktiv, um projektbezogen und agil zusammenzuarbeiten. Die geringere vertragliche Verbindlichkeit kann jedoch bei Meinungsverschiedenheiten auch ein Nachteil sein.

Joint Ventures (JV): Bei einem Joint Venture gründen zwei oder mehr Muttergesellschaften ein rechtlich eigenständiges Tochterunternehmen, an dem sie gemeinsam die Kontrolle ausüben. Diese Form ist weitaus verbindlicher und eignet sich für große, kapitalintensive und langfristige Projekte, wie beispielsweise die gemeinsame Entwicklung und Produktion eines neuen Waffensystems. Kosten, Risiken und Gewinne werden geteilt, was das unternehmerische Risiko für die einzelnen Partner senkt. Ein entscheidender Vorteil ist die Möglichkeit, gemeinsam neues geistiges Eigentum zu schaffen und zu besitzen. Die Nachteile liegen im hohen Koordinationsaufwand, potenziellen Konflikten aufgrund unterschiedlicher Unternehmenskulturen und der im Vergleich zur strategischen Allianz geringeren Flexibilität.

Konsortien: Ein Konsortium ist ein zweckgebundener Zusammenschluss von Unternehmen, der in der Regel für die Dauer eines bestimmten Projekts gebildet wird, beispielsweise um ein gemeinsames Angebot für eine große öffentliche Ausschreibung abzugeben. Die Partner bleiben rechtlich selbstständig, agieren aber nach außen als eine Einheit. Im Gegensatz zur oft breiter angelegten strategischen Allianz ist ein Konsortium nicht auf Dauer angelegt und löst sich nach Projektabschluss wieder auf. Es ist eine pragmatische Lösung, um die für einen Großauftrag erforderlichen Kompetenzen und Kapazitäten zu bündeln.

Plattformbasierte Ökosysteme: Diese modernste Form der Kooperation basiert auf digitalen Plattformen, die eine Vielzahl von Akteuren – KMU, Großunternehmen, Zulieferer, Kunden und Dienstleister – in einem digitalen Netzwerk verbinden. Sie ermöglichen nicht nur Transaktionen, sondern fördern auch die Kollaboration und den standardisierten Datenaustausch.

Vertriebsmodelle im Detail

Innerhalb dieser Kooperationsformen können unterschiedliche Vertriebsstrategien verfolgt werden:

Direktvertrieb: Das Unternehmen verkauft seine Produkte oder Dienstleistungen direkt an den Endkunden, im Verteidigungssektor also typischerweise an das Verteidigungsministerium oder eine Beschaffungsbehörde. Der Vorteil liegt in der direkten Kundenbeziehung, der vollen Kontrolle über den Verkaufsprozess und der höheren Marge. Für KMU ist dieser Weg jedoch oft aufgrund des immensen Ressourcenaufwands für Vertrieb, Marketing und die Abwicklung komplexer Ausschreibungen kaum realisierbar.

Indirekter Vertrieb über Partnernetzwerke: Hier erfolgt der Verkauf über Dritte, wie zum Beispiel Distributoren, Wiederverkäufer oder – im Verteidigungssektor am häufigsten – über große Systemintegratoren, die das Produkt des KMU in ihr Gesamtsystem einbinden. Der entscheidende Vorteil für KMU ist die Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Sie können auf etablierte Vertriebsnetzwerke, Zertifizierungen und die Marktkenntnis des Partners zugreifen, ohne eine eigene, teure Vertriebsorganisation aufbauen zu müssen. Der Nachteil ist eine geringere Gewinnmarge und eine erhebliche Abhängigkeit vom Partner, der die Schnittstelle zum Endkunden kontrolliert. Für viele spezialisierte KMU im Verteidigungsbereich ist dies jedoch der einzig gangbare Weg zum Markt.

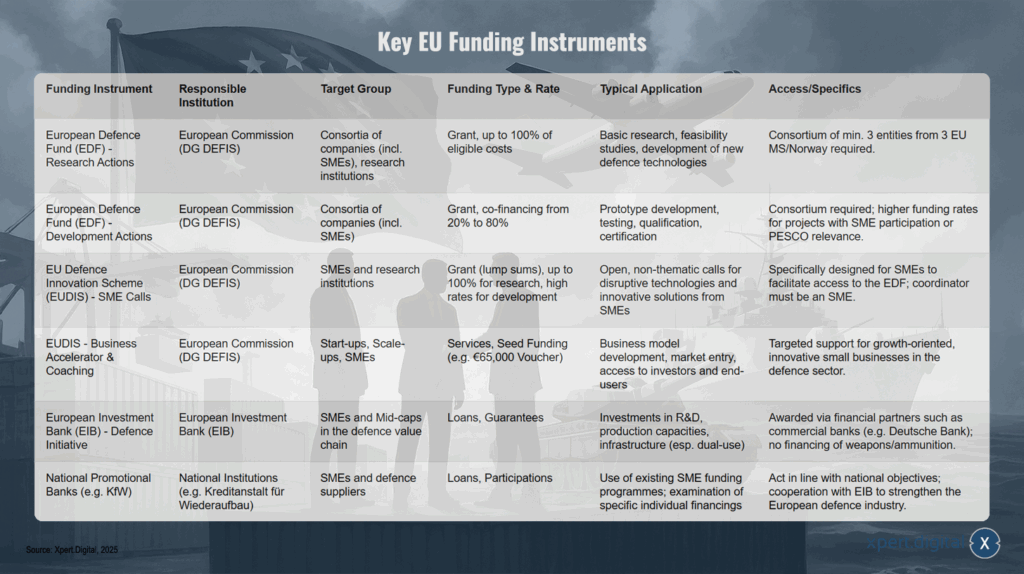

Die folgende Tabelle bietet eine vergleichende Analyse der Kooperationsmodelle und soll Entscheidungsträgern in KMU als strategisches Werkzeug dienen, um die für ihre spezifische Situation am besten geeignete Form der Zusammenarbeit zu identifizieren.

Innerhalb dieser Kooperationsformen können unterschiedliche Vertriebsstrategien verfolgt werden – Bild: Xpert.Digital

In der Welt der Unternehmenskooperation existieren verschiedene Formen der Zusammenarbeit, die sich in ihren rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Aspekten deutlich unterscheiden. Strategische Allianzen bieten Unternehmen eine flexible Möglichkeit, Projekte gemeinsam zu realisieren, ohne ihre rechtliche Unabhängigkeit aufzugeben. Dabei werden primär Know-how und Ressourcen geteilt, wobei das Risiko überschaubar bleibt und die Muttergesellschaften ihre Haftung behalten.

Eine intensivere Kooperationsform stellt das Joint Venture dar, bei dem ein komplett neues gemeinsames Unternehmen gegründet wird. Hier investieren die Partner substantielles Kapital und teilen gleichermaßen Risiken, Gewinne und Verluste. Die Steuerung erfolgt durch eine gemeinsame Geschäftsführung, was die Bindung und Verbindlichkeit erhöht.

Konsortien eignen sich besonders für zeitlich begrenzte Projekte, bei denen Partner rechtlich selbstständig bleiben, aber für eine spezifische Aufgabe zusammenarbeiten. Typischerweise gibt es einen Konsortialführer, der die Koordination übernimmt.

Eine moderne Kooperationsform stellen Plattform-Ökosysteme dar. Sie ermöglichen digitale Netzwerkstrukturen mit hoher Flexibilität, in denen Unternehmen als autonome Einheiten agieren. Transaktionsrisiken werden minimiert, und Unternehmen können dynamisch Partnerschaften eingehen.

Die Wahl der Kooperationsform hängt von strategischen Zielen, Ressourcen und Risikobereitschaft ab. Für kleine und mittlere Unternehmen in sensiblen Bereichen wie der Verteidigungslogistik bieten diese Modelle unterschiedliche Möglichkeiten – von gemeinsamen Forschungsprojekten bis hin zur Echtzeitvermittlung von Transportkapazitäten.

Erfolgsfaktoren und Risikomanagement in Verteidigungs-Allianzen

Der Erfolg einer Kooperation im Verteidigungssektor hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die weit über die rein technische oder wirtschaftliche Kompatibilität der Partner hinausgehen.

“Weiche” Erfolgsfaktoren

Die Grundlage jeder erfolgreichen Allianz ist Vertrauen. In einem Sektor, in dem sensible Informationen und Technologien ausgetauscht werden, ist eine offene, ehrliche und regelmäßige Kommunikation unabdingbar. Unehrlichkeit oder Missverständnisse können eine Partnerschaft schnell zerstören. Ebenso wichtig ist die Kompatibilität der strategischen Ziele und der Unternehmenskulturen. Wenn die Partner unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft der Kooperation haben oder ihre Arbeitsweisen fundamental voneinander abweichen, sind Konflikte vorprogrammiert. Eine sorgfältige Evaluierung potenzieller Partner im Vorfeld ist daher entscheidend.

“Harte” Erfolgsfaktoren: Das Fundament der Kooperation

Neben den kulturellen Aspekten müssen die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen präzise und robust gestaltet sein:

Vertragsgestaltung: Ein detaillierter und juristisch einwandfreier Vertrag ist das Rückgrat jeder Allianz. Er muss alle wesentlichen Aspekte regeln: die genauen Beiträge und Verantwortlichkeiten jedes Partners, die Verteilung von Kosten und Gewinnen, klare Haftungsregeln und vor allem wohldefinierte Prozesse für die Entscheidungsfindung und die Lösung von Konflikten. Ein oft vernachlässigter, aber kritischer Punkt sind Ausstiegsszenarien (Exit-Klauseln), die festlegen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen ein Partner die Allianz verlassen kann. Angesichts der Komplexität und des erhöhten Haftungsrisikos, das insbesondere für KMU existenzbedrohend sein kann, wird von politischer Seite gefordert, den Mittelstand hier zu unterstützen, beispielsweise durch die Bereitstellung von Musterverträgen oder die Schaffung von projektbezogenen Arbeitsgemeinschaften (ARGE) mit staatlicher Beteiligung, um das Risiko für KMU zu mindern.

Schutz des geistigen Eigentums (IP): Für innovative KMU ist ihr geistiges Eigentum – Patente, Designs, Softwarecodes, Know-how – das wertvollste Kapital. In einer Kooperation besteht die Gefahr des ungewollten Abflusses dieses Wissens. Daher muss der Kooperationsvertrag exakt definieren, welches IP jeder Partner einbringt (“Background IP”) und wem das im Rahmen der Kooperation neu geschaffene IP (“Foreground IP”) gehört. Es müssen klare Regeln für die Nutzung, Lizenzierung und den Schutz dieser Rechte festgelegt werden, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Cybersicherheit in der Lieferkette: Eine Allianz vergrößert unweigerlich die digitale Angriffsfläche. Ein Cyberangriff auf einen Partner kann sich schnell auf das gesamte Netzwerk ausbreiten. Die gesamte Allianz ist nur so sicher wie ihr schwächstes Glied. Daher ist die Einhaltung gemeinsamer, hoher Cybersicherheitsstandards nicht verhandelbar. Dies erfordert eine gemeinsame Risikobewertung, die Implementierung kompatibler Sicherheitssysteme (z.B. nach ISO 27001) und regelmäßige gemeinsame Übungen zur Abwehr von Cyberangriffen.

Compliance und Regularien: Der Verteidigungssektor ist extrem stark reguliert. Unternehmen müssen eine Vielzahl nationaler und internationaler Vorschriften einhalten. Dazu gehören strenge Exportkontrollgesetze für Rüstungs- und Dual-Use-Güter, die eine Genehmigung durch Behörden wie das BAFA erfordern. Bei einer Zusammenarbeit mit US-Partnern oder für den Zugang zum US-Markt kommen weitere komplexe Regelwerke wie ITAR (International Traffic in Arms Regulations) oder die Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) hinzu. Alle Partner in einer Allianz müssen die Einhaltung dieser Regeln gewährleisten, da Verstöße zu empfindlichen Strafen und dem Ausschluss von zukünftigen Aufträgen führen können.

Die Macht des indirekten Vertriebs: Partnernetzwerke als Wachstumsmotor

KMU und Systemhäuser

Die Beziehung zwischen innovativen KMU und großen Systemhäusern ist oft symbiotisch, aber selten symmetrisch. KMU liefern spezialisierte Technologien und Agilität, während die Systemhäuser den Marktzugang, die Finanzkraft für Großprojekte, die Erfahrung in komplexen Zertifizierungsprozessen und die Fähigkeit zur Systemintegration bieten. Für viele KMU ist die Partnerschaft mit einem Systemhaus der einzige Weg, ihre Produkte in große Verteidigungsprogramme zu integrieren. Diese Abhängigkeit birgt jedoch das Risiko von starkem Preis- und Margendruck sowie dem Verlust der direkten Kundenbeziehung. Ein erfolgreiches KMU muss diese Beziehung aktiv managen, seine technologische Einzigartigkeit als Verhandlungshebel nutzen und versuchen, nicht von einem einzigen Großkunden abhängig zu sein.

KMU-zu-KMU-Allianzen

Eine strategische Alternative zur reinen Zuliefererrolle ist die Bildung von Allianzen zwischen mehreren KMU. Indem komplementäre Unternehmen ihre Fähigkeiten bündeln, können sie gemeinsam komplexere und umfassendere Lösungen anbieten. Ein Konsortium aus einem Spezialisten für Logistiksoftware, einem Anbieter von sicherer Kommunikationstechnologie und einem Transportunternehmen kann beispielsweise ein integriertes Logistikpaket schnüren, das für einen öffentlichen Auftraggeber attraktiver ist als die Einzelleistungen. Solche Allianzen erhöhen die Schlagkraft im Wettbewerb und ermöglichen es den KMU, als gleichberechtigtere Partner aufzutreten.

Generierung von Leads und Marktchancen

Ein entscheidender Vorteil von Partnerschaften ist der verbesserte Zugang zu Informationen und Marktchancen. Partnernetzwerke fungieren als Multiplikatoren. Durch die Zusammenarbeit erhält ein KMU Einblick in die Netzwerke seiner Partner, erfährt früher von neuen Anforderungen und potenziellen Ausschreibungen und kann gemeinsam mit dem Partner Angebote entwickeln, die es allein nie hätte stemmen können. Beratungs- und Vernetzungsangebote, wie sie von staatlichen Stellen oder Branchenverbänden gefördert werden, können hier eine wichtige Rolle spielen, um die richtigen Partner zusammenzubringen.

Für KMU im Verteidigungssektor ist eine Vertriebsallianz somit mehr als nur eine von vielen strategischen Optionen; sie ist ein strategischer Imperativ, um die immanenten strukturellen Nachteile des Marktes auszugleichen. Der Erfolg dieser Allianzen ist jedoch kein Selbstläufer. Er hängt von einem extrem sorgfältigen und proaktiven Management von Risiken ab, die in zivilen Märkten eine weitaus geringere Rolle spielen. Die Auswahl eines Partners muss daher weit über die Prüfung der technologischen oder marktseitigen Komplementarität hinausgehen. Ein entscheidendes Auswahlkriterium muss die “Compliance- und Sicherheitsreife” des potenziellen Partners sein. Eine Allianz mit einem Partner, der in den Bereichen geistiges Eigentum, Cybersicherheit oder Exportkontrolle schwach aufgestellt ist, kann für ein KMU schnell existenzbedrohend werden. Dies macht die Due-Diligence-Phase vor dem Eingehen einer Partnerschaft ungleich komplexer und wichtiger als in jedem anderen Sektor.

Die technologische und logistische Umsetzung – Von Korridoren zu digitalen Plattformen

Das Rückgrat der Verlegung: LogHub-Netzwerke und strategische Korridore

Das PESCO-Projekt “Network of Logistic Hubs”

Um die schnelle und effiziente Verlegung von Streitkräften quer durch Europa zu ermöglichen, wurde im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) der EU das Projekt “Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations” ins Leben gerufen. Die Kernidee ist der Aufbau eines europaweiten Netzwerks von militärischen Logistikzentren (LogHubs). Dabei handelt es sich um nationale logistische Einrichtungen, die als Teil des Netzwerks dauerhaft oder temporär logistische Leistungen wie Lagerung, Umschlag, Wartung oder Betankung für andere teilnehmende Nationen anbieten. Ziel ist es, entlang strategischer Verlegerouten eine robuste logistische “Wirbelsäule” zu schaffen, die die Reaktionszeit verkürzt, die Kapazitäten erhöht und die Durchhaltefähigkeit von militärischen Operationen, von Übungen bis hin zum Ernstfall, steigert.

Passend dazu:

Funktionsweise und Steuerung

Die Koordination dieses komplexen Netzwerks erfolgt auf zwei Ebenen. Jede teilnehmende Nation richtet einen nationalen Zugangspunkt (national Access Point – nAP) ein, der als Schnittstelle für Anfragen und Angebote dient. Die zentrale Koordination des gesamten Netzwerks, also die Abstimmung der Material- und Bewegungsströme, erfolgt durch das Joint Coordination Centre (JCC), das im Logistikzentrum der Bundeswehr in Wilhelmshaven angesiedelt ist und speziell für dieses PESCO-Projekt aufgebaut wurde. Wichtig ist hierbei, dass das Netzwerk explizit nicht als Konkurrenz zu bestehenden NATO-Strukturen konzipiert ist, sondern als komplementäres und anschlussfähiges System. Es steht auch für die Beteiligung von Drittstaaten wie Kanada, dem Vereinigten Königreich oder Norwegen offen, was seine strategische Bedeutung unterstreicht.

Rolle des NATO Joint Support and Enabling Command (JSEC)

Die operative Klammer für die militärische Mobilität in Europa bildet das Joint Support and Enabling Command (JSEC) der NATO mit Sitz in Ulm. Als operatives Kommando unter dem direkten Befehl des Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) ist JSEC dafür verantwortlich, die schnelle und reibungslose Bewegung von Truppen und Material über nationale Grenzen hinweg zu gewährleisten und zu sichern. JSEC fungiert somit als der primäre strategische “Kunde” und Nutzer der Fähigkeiten, die durch das PESCO LogHub-Netzwerk bereitgestellt werden. Die Schaffung von “militärischen Schengen-Korridoren” zur Minimierung bürokratischer Hürden ist eines der zentralen Ziele, die durch JSEC vorangetrieben werden.

Chancen für KMU

Für kleine und mittlere Unternehmen eröffnet der Aufbau dieser logistischen Infrastruktur vielfältige Geschäftsmöglichkeiten. Sie können sich als hochspezialisierte Dienstleister für die einzelnen LogHubs positionieren. Denkbare Nischen sind beispielsweise die Entwicklung und Implementierung von sicheren IT- und Lagerverwaltungssystemen, die Bereitstellung spezialisierter Wartungs- und Instandsetzungsdienste für bestimmte Waffensysteme, die Lieferung innovativer Überwachungs- und Sicherheitstechnik für die Hubs oder die flexible Bereitstellung von zivilen Transportkapazitäten im Rahmen von Dual-Use-Konzepten.

Dual-Use-Logistik: Die intelligente Verschränkung ziviler und militärischer Kapazitäten

Definition und Vorteile

Dual-Use-Logistik bezeichnet die Nutzung von Gütern, Technologien und Prozessen, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Dieser Ansatz bietet enorme strategische Vorteile. Durch den Zugriff auf die Kapazitäten des zivilen Logistikmarktes – von Speditionen über Lagerhäuser bis hin zu IT-Systemen – können Streitkräfte ihre eigene Logistik flexibler, resilienter und kosteneffizienter gestalten. Studien deuten auf mögliche Kosteneinsparungen von bis zu 20 Prozent hin. Insbesondere bei Spitzenlasten, wie sie bei großen Truppenverlegungen oder im Krisenfall auftreten, ermöglicht die Einbindung ziviler Partner eine massive Erweiterung der verfügbaren Kapazitäten. Gleichzeitig führt die Zusammenarbeit zu einem wichtigen Technologietransfer: Die zivile Logistik profitiert von den hohen Cybersicherheitsstandards des Militärs, während das Militär von den auf Effizienz und Automatisierung getrimmten Prozessen der zivilen Wirtschaft lernen kann.

Passend dazu:

- Dual-Use-Logistik für Europas Sicherheit: Das Multinational Structured Partnership in Logistics (SPiL)

Herausforderungen und Regulierung

Die Nutzung von Dual-Use-Gütern und -Dienstleistungen unterliegt strengen gesetzlichen Kontrollen, um deren Missbrauch für unerwünschte Zwecke zu verhindern. Die EU-Dual-Use-Verordnung und nationale Gesetze wie das deutsche Außenwirtschaftsgesetz regeln den Export solcher Güter und Technologien präzise. Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, müssen eine lückenlose Compliance sicherstellen und benötigen in der Regel Ausfuhrgenehmigungen vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Diese regulatorische Komplexität stellt eine erhebliche Herausforderung dar, insbesondere für KMU.

Intermodalität und Interoperabilität als Kernproblem

Die Maximierung der Verlegegeschwindigkeit erfordert nahtlose intermodale Transportketten, die Verkehrsträger wie Straße, Schiene, Schiff und Luftfracht intelligent miteinander verknüpfen. Gerade im grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb Europas stößt dies jedoch auf erhebliche Hindernisse, die auf mangelnder technischer und prozeduraler Interoperabilität beruhen.

Deep Dive Schienenverkehr

Der Schienenverkehr ist für den Transport schwerer Militärgüter über lange Distanzen prädestiniert, leidet aber in Europa unter einer historisch gewachsenen Fragmentierung. Die größten Hindernisse für einen reibungslosen militärischen Schienentransport sind:

Unterschiedliche Spurweiten: Während der Großteil Europas die Normalspur von 1.435 mm verwendet, gibt es auf der Iberischen Halbinsel und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion (einschließlich der an die NATO-Ostflanke angrenzenden Ukraine und Belarus) eine Breitspur von 1.520/1.668 mm. Dies erfordert an den Grenzen ein zeit- und kostenintensives Umladen der Güter oder ein Umspuren der Waggons.

Unterschiedliche Strom- und Signalsysteme: Noch gravierender ist die Vielfalt bei den Betriebs- und Sicherheitssystemen. In Europa existieren vier verschiedene Stromsysteme (z.B. 15 kV Wechselstrom in Deutschland, 3 kV Gleichstrom in Polen) und über 20 verschiedene nationale Zugsicherungssysteme (z.B. PZB in Deutschland, TVM in Frankreich). Dies zwingt Lokomotiven an fast jeder Grenze zum Halt und oft zum Wechsel.

Technologische Lösungsansätze sind jedoch vorhanden und werden zunehmend implementiert. Das European Train Control System (ETCS) wird als einheitlicher digitaler Standard für die Zugsicherung in ganz Europa eingeführt und soll die nationalen Inselsysteme langfristig ersetzen. Moderne Mehrsystemlokomotiven sind in der Lage, unter verschiedenen Strom- und Signalsystemen zu verkehren und reduzieren so die Standzeiten an den Grenzen erheblich. Für das Problem der unterschiedlichen Spurweiten gibt es automatische Umspuranlagen (z.B. die Systeme von Talgo oder Rafil/DB AG), die es speziell ausgerüsteten Waggons ermöglichen, ihre Spurweite während der langsamen Durchfahrt durch die Anlage anzupassen. KMU können in diesem Bereich als hochinnovative Anbieter von Komponenten für ETCS, Software für Mehrsystemlokomotiven oder mechatronischen Systemen für Umspuranlagen eine entscheidende Rolle spielen.

Technologische Revolution im Pufferlager: System-Terminals und automatisierte Hochregallager (HBS)

Problemstellung traditioneller Containerlager

Die LogHubs und Terminals entlang der Verlegekorridore dienen als Pufferlager und Umschlagpunkte. Traditionelle Containerterminals, in denen Container flach und nur wenige Lagen hoch gestapelt werden, sind jedoch flächenintensiv und ineffizient. Der Zugriff auf einen bestimmten, unten oder in der Mitte eines Stapels gelagerten Container erfordert oft das zeitaufwendige Umstapeln mehrerer anderer Container (“unproduktive Bewegungen”). Für die Militärlogistik, bei der der schnelle Zugriff auf spezifisches Material entscheidend ist, ist dies ein gravierender Nachteil.

Das HBS-Konzept

Eine revolutionäre Lösung bieten automatisierte Container-Hochregallager (High-Bay Storage, HBS). Anstatt Container zu stapeln, werden sie in einem riesigen, stählernen Regalsystem gelagert, das bis zu 11 oder mehr Ebenen hoch sein kann. Die Ein- und Auslagerung erfolgt vollautomatisch durch Regalbediengeräte und Shuttles, die von einer intelligenten Software gesteuert werden.

Analyse der entscheidenden Vorteile für die Militärlogistik

Für die Anforderungen der Verteidigungslogistik bietet diese Technologie einen Quantensprung:

100%iger Direktzugriff: Der entscheidende Vorteil ist, dass jeder einzelne Container jederzeit direkt und ohne das Bewegen eines anderen Containers erreichbar ist. Dies ermöglicht eine drastische Beschleunigung bei der Bereitstellung von spezifischem Militärgut – sei es Munition, Ersatzteile oder Sanitätsmaterial.

Effizienz und Geschwindigkeit: HBS-Systeme reduzieren die Abfertigungszeiten für LKW um bis zu 20 Prozent und eliminieren unproduktive Containerbewegungen nahezu vollständig. Dies steigert den Durchsatz eines Terminals erheblich.

Sicherheit und Nachhaltigkeit: Der vollautomatisierte und rein elektrische Betrieb minimiert das Risiko von Unfällen mit Personal, reduziert Lärm und eliminiert lokale Emissionen. Die großen Dachflächen der Anlagen eignen sich ideal für die Installation von Photovoltaikanlagen, wodurch die Terminals einen Teil ihres Energiebedarfs selbst decken können.

Flächenverdichtung: Ein HBS benötigt signifikant weniger Grundfläche als ein konventionelles Lager mit der gleichen Kapazität. Dies ist ein entscheidender Vorteil in strategisch wichtigen, aber oft flächenknappen Arealen wie Häfen oder militärischen Logistikzentren.

Anbieter und KMU-Potenzial

Führende Anbieter dieser Technologie sind Unternehmen wie BOXBAY (ein Joint Venture von DP World und SMS group), Amova (das bereits ein Lager für die Schweizer Armee realisiert hat) und Konecranes. Für KMU ergeben sich hier vielfältige Chancen, entweder als hochspezialisierte Zulieferer für die HBS-Hersteller (z.B. in den Bereichen Sensorik, Steuerungstechnik, Mechatronik, Stahlbau) oder als Entwickler und Anbieter von komplementären Softwarelösungen, etwa für die Lagerverwaltung, die IT-Sicherheit oder die Integration des HBS in übergeordnete militärische Logistiknetzwerke.

Der Aufbau einer robusten physischen Logistikinfrastruktur in Form von LogHubs und strategischen Korridoren ist somit nur die eine Seite der Medaille. Das volle Potenzial dieser Infrastruktur kann nur dann erschlossen werden, wenn die technologischen und prozeduralen “Flaschenhälse”, die den Verkehrsfluss behindern, konsequent beseitigt werden. Dies erfordert ein ganzheitliches Vorgehen: Investitionen in die physische Infrastruktur müssen synchronisiert werden mit Investitionen in technologische Enabler, die die Interoperabilitätsprobleme auf der Strecke (ETCS, Umspuranlagen) und die Effizienzprobleme an den Knotenpunkten (automatisierte HBS) lösen. Für KMU bedeutet dies, dass sich die lukrativsten Marktchancen oft nicht im Betrieb der “großen” Logistik, sondern in der Entwicklung und Bereitstellung dieser hochspezialisierten technologischen “Flaschenhals-Löser” ergeben. Eine Vertriebsallianz zwischen einem KMU für Schienentechnik und einem KMU für HBS-Software könnte beispielsweise eine hochinnovative, integrierte Lösung für die Modernisierung eines LogHubs anbieten und sich so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Plattform-Power und intelligente Lieferketten: Der Schlüssel zur nationalen Sicherheit

Die digitale Dimension – Plattform-Ökonomie und Künstliche Intelligenz

Das Ökosystem der Zukunft: Plattformbasierte Vertriebspartnerschaften

Von der analogen zur digitalen Kollaboration

Die traditionelle Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Logistikbranche ist häufig von isolierten IT-Systemen, manuellen Prozessen und papierbasierter Kommunikation geprägt. Dieser Mangel an digitaler Durchgängigkeit behindert die Effizienz, verlangsamt die Reaktionsfähigkeit und erschwert die unternehmensübergreifende Kooperation, was letztlich Innovationen ausbremst. Um die komplexen Anforderungen der modernen Verteidigungslogistik zu bewältigen, ist ein Paradigmenwechsel hin zu vernetzten, digitalen Ökosystemen erforderlich.

Konzeption eines digitalen B2B-Ökosystems

Die Vision ist eine zentrale, cloud-basierte B2B-Plattform, die als digitales Nervensystem für die europäische Verteidigungslogistik fungiert. Eine solche Plattform agiert als “digitaler Marktplatz” und “Kollaborationsraum”, der alle relevanten Akteure – Streitkräfte als Bedarfsträger, Logistikdienstleister, Transportunternehmen, Wartungsfirmen, Zulieferer und Systemhäuser – miteinander vernetzt. Sie ermöglicht den Austausch von Bedarfs- und Kapazitätsinformationen in Echtzeit und schafft so eine bisher unerreichte Transparenz über die gesamte Lieferkette hinweg.

Kernfunktionen der Plattform

Eine solche Plattform würde auf drei Säulen ruhen:

Transaktionsfokus: Die Plattform vermittelt Logistikaufträge, von der Ausschreibung über die Vergabe bis hin zur Nachverfolgung und Abrechnung. Ein KMU könnte seine freien Transportkapazitäten anbieten, und ein militärischer Bedarfsträger könnte in Echtzeit den am besten geeigneten und verfügbaren Dienstleister finden.

Vernetzungsfokus: Sie bietet einen sicheren digitalen Raum, in dem Unternehmen für spezifische Projekte Konsortien und Allianzen bilden können. Die Plattform würde die Partnersuche erleichtern und die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit durch standardisierte Kommunikations- und Projektmanagement-Tools unterstützen.

Datenfokus: Analog zu Initiativen wie Catena-X in der Automobilindustrie würde die Plattform auf der Schaffung gemeinsamer Datenräume und standardisierter Schnittstellen basieren. Dies ermöglicht den sicheren und medienbruchfreien Austausch kritischer Daten, seien es technische Spezifikationen, Transportdokumente, Zolldaten oder Compliance-Nachweise. Ein “digitaler Zwilling” der Logistikkette könnte so geschaffen werden, der eine umfassende Überwachung und Steuerung ermöglicht.

Vorteile für KMU

Für kleine und mittlere Unternehmen wäre die Teilnahme an einem solchen Ökosystem ein fundamentaler Game-Changer:

Transparenz und Marktzugang: KMU könnten ihre spezialisierten Fähigkeiten und Kapazitäten einem breiten Spektrum potenzieller Auftraggeber und Partner präsentieren und so ihre Sichtbarkeit im Markt drastisch erhöhen.

Effizienz: Der administrative Aufwand bei der Angebotserstellung, Auftragsabwicklung und der Erbringung von Compliance-Nachweisen würde durch digitalisierte und standardisierte Prozesse erheblich reduziert.

Automatisierung: Die Plattform könnte Prozesse wie die Lead-Generierung, die Erstellung von Angeboten basierend auf standardisierten Parametern und die Rechnungsstellung automatisieren, was wertvolle Ressourcen bei den KMU freisetzt.

Künstliche Intelligenz als strategischer Enabler in der Verteidigungslogistik

Künstliche Intelligenz (KI) ist die Schlüsseltechnologie, um aus einer vernetzten Plattform ein intelligentes, proaktives Ökosystem zu machen. KI geht über die reine Automatisierung von Regeln hinaus; sie nutzt Algorithmen, die aus Daten lernen, Muster erkennen und sich an neue Situationen anpassen können.

Passend dazu:

- Künstliche Intelligenz im Militär: Das KI-Projekt “Uranos KI” der Bundeswehr und seine ethischen Implikationen

KI zur Prozessautomatisierung und -optimierung

Durch die Integration von KI-Modulen in die Workflows der Logistikplattform können komplexe Aufgaben automatisiert werden. KI kann eingehende Dokumente (z.B. Frachtbriefe, Zolldokumente) automatisch klassifizieren und relevante Daten extrahieren, Transportanfragen dynamisch priorisieren oder Anomalien in der Lieferkette (z.B. unerwartete Verzögerungen) in Echtzeit erkennen. Dies entlastet menschliche Disponenten von Routineaufgaben und ermöglicht es ihnen, sich auf die Lösung kritischer Probleme zu konzentrieren.

KI in der Supply Chain Optimierung

Die größten Potenziale der KI liegen in der strategischen Optimierung der gesamten Lieferkette:

Prädiktive Analysen: Durch die Analyse historischer und aktueller Daten können KI-Systeme präzise Vorhersagen treffen. Sie können Nachfragespitzen für bestimmte Versorgungsgüter antizipieren, potenzielle Engpässe in der Lieferkette frühzeitig identifizieren (z.B. durch die Auswertung von geopolitischen Nachrichten und Wetterdaten) und den optimalen Zeitpunkt für die Wartung von Fahrzeugen und Infrastruktur vorhersagen (Predictive Maintenance), bevor ein Ausfall eintritt.

Dynamische Routenplanung: KI-Algorithmen können die effizientesten Transportrouten in Echtzeit berechnen und anpassen. Dabei berücksichtigen sie eine Vielzahl von Variablen, darunter aktuelle Verkehrs- und Wetterbedingungen, die Verfügbarkeit von Rast- und Betankungsmöglichkeiten, aber auch spezifisch militärische Faktoren wie die aktuelle Bedrohungslage, Konvoivorschriften oder die Tragfähigkeit von Brücken.

Autonome Steuerung: Die langfristige Vision ist eine weitgehend autonom gesteuerte Lieferkette. Ein KI-System könnte selbstständig auf Störungen reagieren, indem es Transporte umleitet, alternative Lieferanten aktiviert oder Lagerbestände dynamisch verschiebt, um die Versorgungssicherheit jederzeit zu gewährleisten.

Chancen für KMU durch KI

Auch hier eröffnen sich für agile KMU immense Chancen. Anstatt zu versuchen, mit den großen Tech-Konzernen bei der Entwicklung von Basis-KI-Modellen zu konkurrieren, können sie sich auf die Entwicklung und das Angebot hochspezialisierter KI-Nischenlösungen konzentrieren. Beispiele hierfür sind Algorithmen zur Optimierung der Beladung von Militärtransportern unter Berücksichtigung von Schwerpunkt und Entladereihenfolge, KI-basierte Tools zur Erkennung von Cyberangriffen auf Logistiknetzwerke oder prädiktive Analysemodelle für die Instandhaltung spezifischer Waffensysteme. Durch solche spezialisierten Beiträge können sich KMU als unverzichtbare Technologiepartner in der digitalen Lieferkette positionieren.

Die physische Logistik ist fragmentiert und von technischen Hürden geprägt, während die traditionelle Zusammenarbeit komplex und mit hohen Kosten und Risiken verbunden ist. Eine digitale, KI-gestützte Logistikplattform kann diese fundamentalen Probleme adressieren. Sie schafft einen einheitlichen digitalen Raum, in dem standardisierte Daten fließen, was die Interoperabilitätsprobleme auf der Informationsebene löst. Sie wickelt Transaktionen effizient ab, was die Kosten senkt, und erleichtert die Zusammenarbeit in Allianzen. Künstliche Intelligenz fügt diesem System die entscheidende Ebene der “Intelligenz” hinzu. Sie ermöglicht nicht nur die Vernetzung, sondern auch proaktive, optimierte und datengestützte Entscheidungen.

Die Zukunft der Vertriebsallianzen liegt daher nicht mehr allein in bilateralen Verträgen, sondern in der aktiven Teilnahme an einem solchen digitalen Ökosystem. Für ein KMU wird die Fähigkeit, sich an diese Plattform anzudocken und dort Daten sicher und effizient auszutauschen, zu einer strategischen Kernkompetenz. Dies wirft eine entscheidende Frage für Europa auf: Wer entwickelt, betreibt und kontrolliert diese kritische digitale Infrastruktur? Um die Dominanz einzelner großer Akteure zu verhindern und einen fairen, transparenten Marktplatz zu schaffen, der insbesondere KMU den Zugang ermöglicht, wäre eine offene, von der EU geförderte Initiative – analog zu Projekten wie Gaia-X oder Catena-X – von höchster strategischer Bedeutung.

Passend dazu:

- Verteidigungslogistik: Deutschlands Schlüsselrolle in der NATO-Strategie – Wie KI und Roboter die Bundeswehr voranbringen können

Technologische Nischen als Wettbewerbsvorteil: Neue Wege in der Verteidigungslogistik

Strategische Empfehlungen für KMU, Politik und etablierte Industrieakteure

Um das volle Potenzial von kleinen und mittleren Unternehmen als Innovationstreiber für die europäische Verteidigungslogistik zu heben, bedarf es konzertierter Anstrengungen aller beteiligten Akteure. Die Bildung strategischer Vertriebsallianzen ist ein zentraler Hebel, doch ihr Erfolg hängt von den richtigen Rahmenbedingungen ab.

Für KMU

Strategische Positionierung: KMU sollten sich auf technologische Nischen konzentrieren, in denen sie ihre Agilität und Innovationskraft voll ausspielen können. Dazu gehören insbesondere Zukunftsfelder wie spezialisierte KI-Anwendungen, Cybersicherheitslösungen für Logistiknetzwerke, innovative Komponenten für die Schienen-Interoperabilität oder Software für automatisierte Lagersysteme.

Proaktive Partnersuche: Anstatt passiv auf Anfragen von Großunternehmen zu warten, sollten KMU aktiv nach komplementären Partnern suchen – seien es andere KMU zur Bildung schlagkräftiger Konsortien oder Systemhäuser, bei denen die eigene Technologie einen klaren Mehrwert bietet. Der Aufbau von Vertrauen und persönlichen Netzwerken ist hierbei entscheidend.

Investition in “Readiness”: Die Fähigkeit, die hohen Anforderungen des Verteidigungssektors zu erfüllen, muss als strategischer Wettbewerbsvorteil verstanden werden. Dazu gehören Investitionen in die eigene Cybersicherheit, die Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen (z.B. ISO 9001) und der Aufbau von Know-how im Bereich der Exportkontrolle und anderer Compliance-Vorschriften.

Nutzung von Förderinstrumenten: KMU müssen die vielfältigen Förder- und Vernetzungsangebote der EU und der nationalen Regierungen aktiv nutzen. Dies erfordert zwar einen initialen Aufwand, kann aber den entscheidenden Impuls für den Markteintritt oder das Wachstum geben.

Für die Politik (EU und National)

Reform der Beschaffung: Die Vergabeverfahren müssen dringend vereinfacht, beschleunigt und für KMU zugänglicher gemacht werden. Dies beinhaltet die Aufteilung großer Projekte in kleinere Lose, die Reduzierung bürokratischer Hürden und die stärkere Berücksichtigung von Innovationspotenzial anstelle von reinen Referenzen etablierter Anbieter.

Gezielte Förderung: Instrumente wie der Europäische Verteidigungsfonds (EDF) und insbesondere das EU Defence Innovation Scheme (EUDIS) müssen konsequent auf die Bedürfnisse von KMU ausgerichtet und finanziell robust ausgestattet werden. Der Zugang zu diesen Mitteln muss niederschwellig und unbürokratisch gestaltet sein.

Förderung digitaler Ökosysteme: Die Politik sollte den Aufbau einer offenen, standardisierten und sicheren digitalen Logistikplattform für den europäischen Verteidigungssektor aktiv fördern und mitgestalten. Dies schafft einen fairen Marktplatz und verhindert die Entstehung monopolistischer Strukturen.

Verbesserung der Finanzierungsbedingungen: Eine klare politische Positionierung zur ESG-Klassifizierung von Investitionen in die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist unerlässlich, um KMU den Zugang zu privatem Wagniskapital und Bankkrediten zu erleichtern. Kooperationen zwischen öffentlichen Förderbanken wie der EIB und der KfW und Geschäftsbanken müssen weiter ausgebaut werden.

Für Systemhäuser und Großunternehmen

Aufbau fairer Partnerschaften: Große Systemintegratoren sollten KMU nicht nur als austauschbare Lieferanten, sondern als strategische Innovationspartner betrachten. Dies erfordert transparente Vertragsmodelle, eine faire Risikoverteilung und die Anerkennung des geistigen Eigentums der KMU.

Schaffung offener Systemarchitekturen: Anstatt geschlossener, proprietärer Systeme sollten Großunternehmen offene Schnittstellen (APIs) schaffen, die es innovativen KMU erleichtern, ihre Lösungen und Technologien anzudocken und zu integrieren.

Übernahme von Mentorenfunktionen: Systemhäuser können ihre immense Erfahrung nutzen, um ihre KMU-Partner bei komplexen Zertifizierungs- und Compliance-Prozessen zu unterstützen. Dies schafft eine Win-Win-Situation, da es die gesamte Lieferkette resilienter und leistungsfähiger macht.

Die folgende Tabelle bietet KMU eine praktische Übersicht über die wichtigsten Förderinstrumente der EU, um den Einstieg in die komplexe Förderlandschaft zu erleichtern.

Wichtige Förderinstrumente der EU

Die Europäische Union bietet verschiedene Förderinstrumente für Verteidigungstechnologie und -innovation, die speziell auf unterschiedliche Akteure und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Der European Defence Fund (EDF) umfasst zwei Hauptbereiche: Forschungsaktionen und Entwicklungsaktionen. Bei den Forschungsaktionen werden bis zu 100% der förderfähigen Kosten für Grundlagenforschung und Machbarkeitsstudien übernommen, wobei mindestens drei Einrichtungen aus drei EU-Mitgliedsstaaten oder Norwegen zusammenarbeiten müssen. Die Entwicklungsaktionen fokussieren sich auf Prototypenentwicklung, Test und Zertifizierung mit Kofinanzierungsquoten zwischen 20% und 80%.

Der EU Defence Innovation Scheme (EUDIS) zielt besonders auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ab. Er bietet offene Ausschreibungen für disruptive Technologien und innovative Lösungen, wobei KMU als Koordinatoren fungieren. Zusätzlich gibt es einen Business Accelerator mit Coaching-Angeboten und Seed-Finanzierungen, um wachstumsorientierte Unternehmen im Verteidigungssektor zu unterstützen.

Ergänzend stehen Finanzierungsinstrumente wie die European Investment Bank (EIB) Defence Initiative zur Verfügung, die Kredite und Garantien für Investitionen in Forschung, Entwicklung und Produktionskapazitäten bereitstellt. Nationale Förderbanken wie die KfW komplettieren das Förderinstrumentarium und ermöglichen spezifische Einzelfinanzierungen für KMU und Rüstungszulieferer.

Auf dem Weg zu einem integrierten, agilen und resilienten Verteidigungslogistik-Ökosystem

Die “Zeitenwende” erfordert mehr als nur höhere Verteidigungsausgaben. Sie verlangt einen fundamentalen Wandel in der Art und Weise, wie Europa seine Verteidigungsfähigkeiten konzipiert, entwickelt und aufrechterhält. Die zentrale These dieses Artikels ist, dass die Zukunft einer leistungsfähigen europäischen Verteidigungslogistik von der erfolgreichen Integration hochinnovativer kleiner und mittlerer Unternehmen abhängt. Der Schlüssel zu dieser Integration liegt in der Bildung strategischer, digital unterstützter Vertriebsallianzen.

Die Vision ist ein vernetztes europäisches Verteidigungslogistik-Ökosystem, in dem die physische Infrastruktur – wie das PESCO LogHub-Netzwerk und die strategischen Verlegekorridore – nahtlos mit technologischen Enablern wie automatisierten Hochregallagern und interoperablen Schienensystemen verknüpft ist. Gesteuert und optimiert wird dieses System durch ein digitales Nervensystem: eine KI-gestützte Kooperationsplattform, die Echtzeit-Transparenz schafft und eine agile, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht.

In einem solchen Ökosystem können KMU ihre Stärken voll ausspielen. Sie sind nicht länger nur abhängige Zulieferer, sondern agile, vernetzte und unverzichtbare Partner, die spezialisierte Technologien und Dienstleistungen dort einbringen, wo sie den größten Mehrwert schaffen. Die Allianzen, die sie eingehen, sind nicht mehr nur bilaterale, starre Verträge, sondern dynamische, projektbezogene Kooperationen innerhalb eines digitalen Marktplatzes. Die Realisierung dieser Vision ist eine gewaltige Aufgabe, die technologische, politische und kulturelle Hürden überwinden muss. Sie ist jedoch unerlässlich, um die Geschwindigkeit, Resilienz und Effizienz zu erreichen, die für die Gewährleistung der Landes- und Bündnisverteidigung im 21. Jahrhundert erforderlich sind.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.