Eine Analyse der logistischen Dimensionen – Stärken und Schwachstellen zu JOINT WHITE PAPER for European Defence Readiness 2030

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 24. Mai 2025 / Update vom: 24. Mai 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Eine Analyse der logistischen Dimensionen – Stärken und Schwachstellen zu JOINT WHITE PAPER for European Defence Readiness 2030 – Bild: Xpert.Digital

Das 'GEMEINSAMES WEIẞBUCH zur europäischen Verteidigung – Bereitschaft 2030' der EU: Eine Analyse der logistischen Dimensionen für die europäische Verteidigungsfähigkeit

Einleitung: Die unverzichtbare Rolle der Logistik für die europäische Verteidigungsbereitschaft

Die moderne Kriegsführung, geprägt durch hohe Intensität, technologische Komplexität und die Notwendigkeit rascher Reaktionsfähigkeit, stellt immense Anforderungen an die logistischen Fähigkeiten von Streitkräften. Logistik und Verteidigungslogistik sind nicht lediglich unterstützende Elemente, sondern bilden das Rückgrat militärischer Operationsfähigkeit. Sie umfassen die Planung, Durchführung und Kontrolle des Transports, der Versorgung, der Instandhaltung und der Infrastruktur, die notwendig sind, um Streitkräfte zu generieren, zu verlegen, zu erhalten und zu regenerieren. In Fachkreisen gilt die Logistik als ein entscheidender Faktor für militärische Leistungsfähigkeit; die NATO bezeichnet sie als von “vitaler Bedeutung für jede militärische Operation”. Die Fähigkeit, Material und Personal zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen und dort zu versorgen, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg militärischer Unternehmungen. Der Konflikt in der Ukraine hat diese Abhängigkeit von funktionierenden Lieferketten, resilienter Instandhaltung und der Fähigkeit zur schnellen Verlegung von Kräften und Mitteln eindrücklich unterstrichen.

Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Union mit dem Gemeinsamen Weißbuch “zur europäischen Verteidigung – Bereitschaft 2030” (im Folgenden “Weißbuch”) einen strategischen Rahmen vorgelegt, um die Verteidigungsfähigkeiten ihrer Mitgliedstaaten angesichts eines sich rapide verschlechternden Sicherheitsumfelds zu stärken. Das erklärte Ziel, bis spätestens 2030 eine umfassende “Verteidigungsbereitschaft” zu erreichen, impliziert inhärent eine massive logistische Kraftanstrengung. Ohne eine signifikante Steigerung der logistischen Leistungsfähigkeit – von der industriellen Produktion über strategische Bevorratung bis hin zur militärischen Mobilität – bleibt das Ziel der “Bereitschaft 2030” eine politische Absichtserklärung ohne operative Substanz.

Dieser Artikel analysiert, inwieweit das Weißbuch dieser fundamentalen logistischen Notwendigkeit gerecht wird. Er untersucht die spezifischen Maßnahmen und Initiativen, die im Bereich Logistik und Verteidigungslogistik vorgeschlagen werden, identifiziert die im Dokument erkannten Herausforderungen und deklarierten Ziele und bewertet die Tiefe sowie Angemessenheit der Behandlung logistischer Themen im Kontext ihrer überragenden Bedeutung für die militärische Leistungsfähigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten.

Passend dazu:

- Spezifitätslücke: Konkrete Vorschläge zur Stärkung der Beteiligung und Finanzierung von KMU im europäischen Verteidigungssektor

Logistik und Verteidigungslogistik im Weißbuch “Bereitschaft 2030”: Eine Bestandsaufnahme

Das Weißbuch widmet den verschiedenen Facetten der Logistik und Verteidigungslogistik breiten Raum, wenngleich die Begrifflichkeiten variieren und Aspekte wie Lieferketten oder strategische Bestände oft im Kontext der Stärkung der europäischen verteidigungstechnologischen und -industriellen Basis (EDTIB) oder der Unterstützung der Ukraine behandelt werden. Eine systematische Durchsicht des Dokuments offenbart mehrere Kernbereiche, in denen logistische Überlegungen eine zentrale Rolle spielen.

EUR-Lex – Document 52025JC0120 – JOINT WHITE PAPER for European Defence Readiness 2030

Militärische Mobilität

Das Weißbuch identifiziert die militärische Mobilität als einen “wesentlichen Enabler für die europäische Sicherheit und Verteidigung und unsere Unterstützung der Ukraine”. Es wird die Notwendigkeit betont, ein EU-weites Netz von Landkorridoren, Flughäfen, Seehäfen sowie Unterstützungselementen und -diensten zu schaffen, um den “nahtlosen, schnellen Transport von Truppen und militärischer Ausrüstung in der gesamten EU und in den Partnerländern” zu erleichtern. Um dieses Ziel zu erreichen, fordert das Dokument die Vereinfachung von Vorschriften und Verfahren sowie einen priorisierten Zugang der Streitkräfte zu Transporteinrichtungen, -netzen und -mitteln. Konkret werden vier vorrangige multimodale Korridore (Schiene, Straße, See und Luft) für kurzfristige und groß angelegte Bewegungen von Truppen und Ausrüstung benannt, innerhalb derer bereits 500 “Hotspot-Projekte” für dringende Ertüchtigungen identifiziert wurden, wie beispielsweise die Verbreiterung von Eisenbahntunneln oder die Verstärkung von Brücken. Die Ziele umfassen die Stärkung der Abschreckungs- und Reaktionsfähigkeit sowie die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine, für die eine Ausdehnung der EU-Mobilitätskorridore vorgeschlagen wird.

Lieferketten und Versorgungssicherheit (EDTIB)

Ein zentrales Anliegen des Weißbuchs ist der Aufbau einer “stärkeren, widerstandsfähigeren industriellen Basis der Verteidigung” (EDTIB). Es wird offen anerkannt, dass die europäische Verteidigungsindustrie derzeit nicht in der Lage ist, Systeme und Ausrüstung “in der von den Mitgliedstaaten benötigten Menge und Geschwindigkeit herzustellen” und “nach wie vor zu fragmentiert” ist. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, schlägt das Dokument Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung mit kritischen Vorleistungen vor, darunter Rohstoffe und Schlüsselkomponenten wie Chips, und zielt auf die Verringerung strategischer Abhängigkeiten ab. Instrumente wie die “Beobachtungsstelle für kritische Technologien für den Weltraum- und den Verteidigungssektor” und die geplante “Plattform für die gemeinsame Beschaffung kritischer Rohstoffe” sollen hierzu beitragen. Langfristige Ziele sind die Steigerung der Produktionskapazitäten, die Reduktion von Abhängigkeiten, die Schaffung eines EU-weiten Marktes für Verteidigungsgüter und die generelle Gewährleistung der Versorgungssicherheit.

Strategische Bestände und industrielle Bereitschaft

Eng verknüpft mit der Stärkung der EDTIB ist die Forderung nach einem “strategischen Bestand an Munition, Flugkörpern und Bauteilen sowie ausreichende Produktionskapazitäten in der Verteidigungsindustrie, um rechtzeitigen Nachschub sicherzustellen”. Das Weißbuch schlägt vor, die Schaffung strategischer Bestände und sogenannter “Pools für die industrielle Bereitschaft im Verteidigungsbereich” durch das Programm für die europäische Verteidigungsindustrie (EDIP) zu unterstützen. Diese Pools sollen Reserven an in der EU hergestellten Verteidigungsgütern, kritischen Komponenten und damit zusammenhängenden Rohstoffen umfassen. Die Ziele sind die Sicherstellung eines rechtzeitigen Nachschubs, das schnelle Auffüllen erschöpfter Bestände der Mitgliedstaaten und die generelle industrielle Reaktionsfähigkeit in Krisenzeiten.

Unterstützende Dienstleistungen und Enabler

Das Weißbuch benennt auch eine Reihe von “strategischen Enablern”, die für die Durchführung des gesamten Spektrums militärischer Aufgaben unerlässlich sind. Dazu zählen unter anderem Flugzeuge für den strategischen Lufttransport und die Luftbetankung, Aufklärungs- und Überwachungskapazitäten, maritime Lageerfassung, die Nutzung und der Schutz von weltraumgestützten und anderen sicheren Kommunikationsmitteln sowie explizit die “militärische Treibstoffinfrastruktur”. Die Bedeutung von Infrastrukturen mit doppeltem Verwendungszweck, die sowohl zivilen als auch militärischen Zwecken dienen können, wird ebenfalls hervorgehoben, da sie Effizienzgewinne ermöglichen und zur allgemeinen Resilienz beitragen.

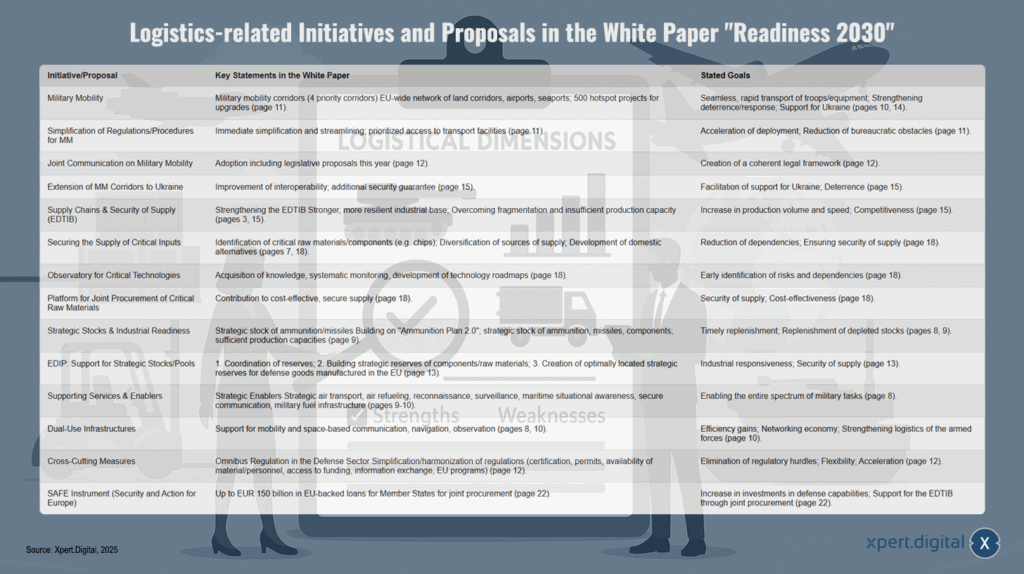

Die folgende Tabelle fasst die logistikrelevanten Initiativen und Vorschläge des Weißbuchs zusammen:

Logistikrelevante Initiativen und Vorschläge im Weißbuch “Bereitschaft 2030” umfassen eine Vielzahl an Maßnahmen zur Stärkung der militärischen Mobilität, Versorgungssicherheit und industriellen Bereitschaft. So sollen europaweite Netzwerke aus Landkorridoren, Flughäfen und Seehäfen sowie 500 Hotspot-Projekte die nahtlose und schnelle Truppenverlegung ermöglichen, während bürokratische Hürden durch vereinfachte Vorschriften abgebaut werden. Gleichzeitig wird die Interoperabilität durch die Integration ukrainischer Korridore verbessert. Eine gemeinsame Mitteilung und entsprechende Legislativvorschläge zielen darauf ab, einen kohärenten Rechtsrahmen zu schaffen. Die Lieferketten und die europäische verteidigungsindustrielle Basis (EDTIB) sollen durch Diversifikation von Bezugsquellen und die Identifikation kritischer Rohstoffe und Bauteile widerstandsfähiger werden. Eine Beobachtungsstelle für kritische Technologien ermöglicht die frühzeitige Risikoerkennung, während eine Plattform für die gemeinsame Beschaffung kritischer Rohstoffe die Versorgungseffizienz erhöhen soll. Strategische Bestände an Munition, Flugkörpern und Komponenten werden durch koordinierte Reserven und strategisch gelegene Lagerstätten gesichert. Unterstützende Dienste und Enabler wie Lufttransport, Überwachung und sichere Kommunikation sind essenziell für militärische Aufgaben. Infrastrukturen mit doppeltem Verwendungszweck stärken sowohl die Streitkräfte als auch die wirtschaftliche Vernetzung. Übergreifende Maßnahmen wie die Omnibus-Verordnung vereinfachen Vorschriften, während SAFE-Instrumente bis zu 150 Milliarden Euro EU-abgesicherte Darlehen bereitstellen, um gemeinsame Beschaffungen zu fördern und die Investitionen in Verteidigungsfähigkeiten zu steigern. Diese Initiativen zielen darauf ab, die strategische, industrielle und operative Resilienz Europas umfassend zu stärken.

Die Analyse dieser Elemente verdeutlicht eine Entwicklung im Verständnis von Logistik innerhalb der EU-Verteidigungsplanung. Das Weißbuch behandelt Logistik nicht mehr nur als eine rein unterstützende Funktion, die reaktiv auf Anforderungen reagiert. Vielmehr wird sie zunehmend als ein strategischer Enabler und in Teilen sogar als eigenständiger Fähigkeitsbereich begriffen, der proaktive Gestaltung, erhebliche Investitionen und eine langfristige Perspektive erfordert. Dies manifestiert sich in der expliziten Nennung von “Militärischer Mobilität” und “Strategischen Enablern” (einschließlich militärischer Treibstoffinfrastruktur) als vorrangige Fähigkeitsbereiche, die es zu entwickeln gilt. Die Forderung nach “massiven vorgezogenen Investitionen in den Verteidigungssektor” und der Schaffung von “Vorhersehbarkeit für die Industrie” deutet auf ein Verständnis hin, das über die reine Bedarfsdeckung hinausgeht und auf den Aufbau robuster, vorausschauender Kapazitäten zielt. Vorschläge wie die “Omnibus-Verordnung im Verteidigungsbereich” zielen darauf ab, systemische Hürden nicht nur für die Verteidigungsindustrie im Allgemeinen, sondern implizit auch für deren logistische Leistungsfähigkeit und die Effizienz der Lieferketten zu beseitigen. Die Initiative zur Schaffung “strategischer Bestände” an kritischen Gütern und “Pools für die industrielle Bereitschaft im Verteidigungsbereich” unterstreicht diesen Wandel hin zu einer proaktiven Vorratshaltung und Kapazitätsplanung, die über die traditionelle, eher reaktive Logistik hinausgeht. Zusammengenommen signalisieren diese Aspekte eine Verschiebung hin zur Auffassung von Logistik als integralem und gestaltbarem Bestandteil der angestrebten “Bereitschaft 2030”.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Europäische Verteidigungslogistik 2030: Chancen und Baustellen im Überblick

Analyse der logistischen Dimensionen im Weißbuch: Stärken und Schwachstellen

Das Weißbuch “Bereitschaft 2030” legt einen ambitionierten Rahmen für die Stärkung der europäischen Verteidigungslogistik vor. Eine detaillierte Analyse offenbart sowohl signifikante Stärken in der strategischen Ausrichtung als auch potenzielle Schwachstellen und Herausforderungen bei der Umsetzung.

Stärken der logistischen Strategie des Weißbuchs

Eine wesentliche Stärke des Dokuments ist die explizite Anerkennung der Dringlichkeit logistischer Verbesserungen. Das Weißbuch verwendet wiederholt Formulierungen wie “schnellstmöglich”, “unverzüglich” und “dringend”, insbesondere im Zusammenhang mit der Aufstockung von Munitionsbeständen und der Ertüchtigung der militärischen Mobilität. Diese Rhetorik spiegelt das Bewusstsein wider, dass Zeit ein kritischer Faktor im aktuellen Sicherheitsumfeld ist.

Das Weißbuch verfolgt zudem zumindest im Prinzip einen umfassenden Ansatz, indem es versucht, verschiedene logistische Aspekte – Mobilität, industrielle Basis, strategische Bestände – miteinander zu verknüpfen und als Teil des übergeordneten “ReArm Europe”-Plans zu konzipieren. Diese integrative Sichtweise ist notwendig, da die einzelnen logistischen Komponenten stark voneinander abhängig sind.

Ein weiterer positiver Aspekt ist der klare Fokus auf Kooperation und gemeinsame Beschaffung. Das Weißbuch betont die Effizienzgewinne und Kostensenkungen, die durch gemeinsame Beschaffung erzielt werden können, insbesondere bei Verbrauchsgütern wie Munition, aber auch bei komplexeren Systemen. Das Ziel, 35% (später im Kontext der Europäischen Industriestrategie für den Verteidigungsbereich (EDIS) auf mindestens 40% erhöht) der gesamten Beschaffung von Verteidigungsgütern gemeinsam zu tätigen, ist ein konkreter Schritt in diese Richtung.

Schließlich ist die Hervorhebung von Infrastrukturen mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use) für die militärische Mobilität strategisch klug. Solche Infrastrukturen, die sowohl zivilen als auch militärischen Anforderungen genügen, stellen eine Win-Win-Situation dar, da sie zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten beitragen und gleichzeitig die zivile Wirtschaft und Konnektivität fördern.

Schwachstellen und potenzielle Herausforderungen

Trotz dieser Stärken sind erhebliche Schwachstellen und Herausforderungen erkennbar, die die erfolgreiche Umsetzung der logistischen Agenda des Weißbuchs gefährden könnten.

Die Finanzierung der ambitionierten Ziele stellt eine der größten Hürden dar. Das Weißbuch nennt zwar beeindruckende Summen, wie das SAFE-Instrument mit bis zu 150 Milliarden EUR an EU-abgesicherten Darlehen oder das Potenzial von 800 Milliarden EUR durch die koordinierte Aktivierung der nationalen Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Die tatsächliche Mobilisierung dieser Mittel, ihre zielgerichtete Allokation und vor allem ihre Nachhaltigkeit bleiben jedoch unsicher. Externe Analysen und insbesondere der Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs (ECA) zur militärischen Mobilität (SR 04/2025) zeichnen ein ernüchterndes Bild. Das Budget für militärische Mobilität im Rahmen der Connecting Europe Facility (CEF) wurde drastisch von den ursprünglich vorgeschlagenen 6,5 Milliarden EUR auf 1,69 Milliarden EUR gekürzt und war laut ECA bereits Ende 2023 vollständig verausgabt, was eine erhebliche Finanzierungslücke bis zum nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) ab 2028 hinterlässt. Diese Diskrepanz zwischen den formulierten Zielen und den real bereitgestellten Mitteln ist eine Kernschwachstelle, die die Glaubwürdigkeit der gesamten Initiative untergräbt. Ohne eine adäquate und vor allem verlässlich fließende Finanzierung bleiben viele der logistischen Vorhaben des Weißbuchs unerreichbar.

Die Koordination und Governance der vielfältigen Initiativen ist eine weitere kritische Herausforderung. Das Weißbuch plädiert zwar für eine “effektivere Koordinierung und Lenkung zwischen den Mitgliedstaaten”, doch die Realität ist oft von nationalen Einzelinteressen, unterschiedlichen Prioritätensetzungen und einer fragmentierten Entscheidungsfindung geprägt. Der ECA-Bericht kritisiert explizit die komplexe und fragmentierte Governance-Struktur der EU-Militärmobilität und das Fehlen eines klar definierten zentralen Ansprechpartners. Die Umsetzung der logistischen Agenda erfordert daher ein außergewöhnlich hohes Maß an politischem Willen zur Kooperation und die Schaffung effektiver, möglicherweise neuer Koordinationsmechanismen, die über die bisherigen Ansätze hinausgehen.

Bürokratische und regulatorische Hürden werden im Weißbuch selbst als Hindernis für die militärische Mobilität benannt. Die geplante “Omnibus-Verordnung im Verteidigungsbereich” soll hier Abhilfe schaffen, indem sie beispielsweise die gegenseitige Zertifizierung von Verteidigungsgütern erleichtert und Genehmigungsverfahren beschleunigt. Die Überwindung tief verwurzelter nationaler Vorschriften und Verfahren – etwa im Zollwesen, bei der Genehmigung von Gefahrguttransporten oder hinsichtlich unterschiedlicher Infrastrukturstandards – ist jedoch eine langwierige und komplexe Aufgabe. Die Wirksamkeit solcher Vereinfachungsbestrebungen hängt entscheidend von der konsequenten und harmonisierten Umsetzung durch alle Mitgliedstaaten ab.

Ein Mangel an Konkretheit und Messbarkeit durchzieht viele der Vorschläge. Das Weißbuch setzt zwar das übergreifende Ziel “Bereitschaft 2030”, bleibt aber bei der Definition konkreter, messbarer Indikatoren oder detaillierter Zeitpläne für die Umsetzung spezifischer logistischer Verbesserungen oft vage. Eine positive Ausnahme bildet das klare Ziel, die Ukraine mit mindestens 2 Millionen Schuss Artilleriemunition pro Jahr zu versorgen. Der ECA-Bericht zur militärischen Mobilität bestätigt jedoch den generellen Mangel an Indikatoren und spezifischen Zielvorgaben im Aktionsplan 2.0. Ohne klare Benchmarks und verbindliche Zeitpläne wird es schwierig, Fortschritte objektiv zu messen, Verantwortlichkeiten klar zuzuweisen und gegebenenfalls korrigierend einzugreifen.

Darüber hinaus werden einige für die militärische Leistungsfähigkeit kritische Logistikaspekte im Weißbuch weniger detailliert behandelt. Dazu gehören:

- Umfassende Instandhaltungskapazitäten: Das Weißbuch erwähnt Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) primär im Kontext der Unterstützung für die Ukraine. Eine darüber hinausgehende, umfassende Strategie für die Instandhaltung komplexer Waffensysteme der EU-Mitgliedstaaten selbst, inklusive eines koordinierten Ersatzteilmanagements und des Aufbaus gemeinsamer oder vernetzter MRO-Zentren, fehlt weitgehend.

- Spezifische logistische Personalentwicklung: Zwar wird allgemein die Notwendigkeit der Talentförderung für die Verteidigungsindustrie betont, jedoch wird die gezielte Aus- und Weiterbildung von zivilem und militärischem Logistikfachpersonal nicht explizit als Priorität adressiert.

- Detaillierte medizinische Evakuierungs- und Versorgungsketten: Angesichts der im Weißbuch selbst beschriebenen “realen Aussicht auf einen großflächigen Krieg” und der Erfahrungen aus aktuellen Konflikten ist dieser Aspekt unterbeleuchtet. Die Fähigkeit zur schnellen medizinischen Evakuierung (CASEVAC), wie sie beispielsweise von Unternehmen wie ARX Robotics für unbemannte Landsysteme entwickelt wird, und die Sicherstellung robuster medizinischer Versorgungsketten sind jedoch von existenzieller Bedeutung.

- Treibstofflogistik über die reine Infrastruktur hinaus: Die “militärische Treibstoffinfrastruktur” wird zwar als strategischer Enabler genannt, aber detaillierte Ausführungen zur Beschaffung, Lagerung, Verteilung und zum Schutz von Treibstoffressourcen in Krisen- und Konfliktszenarien, einschließlich der Diversifizierung von Energiequellen für das Militär, fehlen.

Diese Lücken in der detaillierten Ausgestaltung könnten die operative Einsatzbereitschaft und insbesondere die Durchhaltefähigkeit europäischer Streitkräfte trotz Fortschritten in anderen logistischen Bereichen empfindlich limitieren.

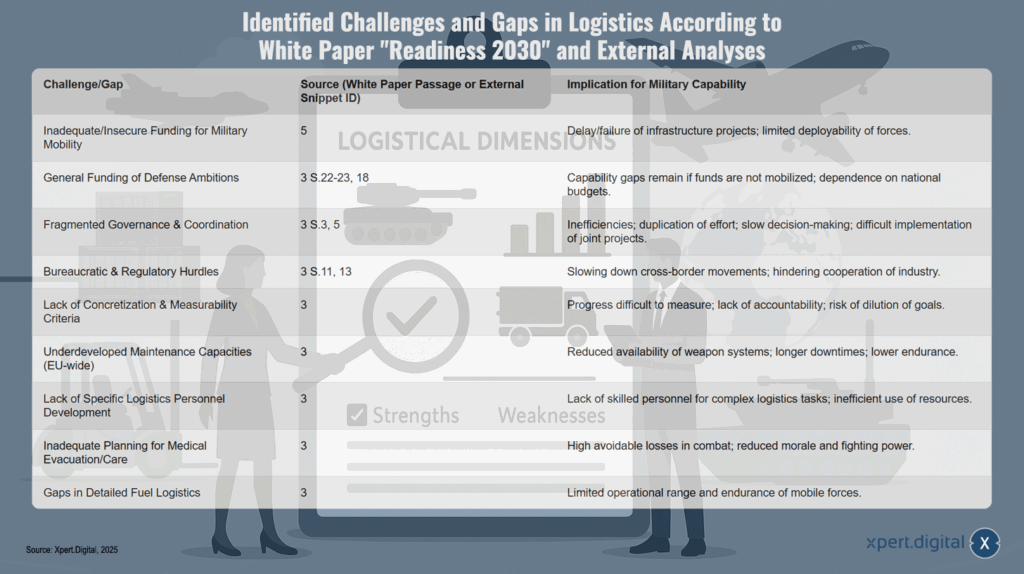

Die folgende Tabelle systematisiert die identifizierten Herausforderungen und Lücken:

Identifizierte Herausforderungen und Lücken im Bereich Logistik gemäß Weißbuch “Bereitschaft 2030” und externen Analysen – Bild: Xpert.Digital

Gemäß dem Weißbuch “Bereitschaft 2030” und externen Analysen bestehen im Bereich der Logistik diverse Herausforderungen und Lücken. Eine unzureichende und unsichere Finanzierung der militärischen Mobilität führt zu Verzögerungen oder gar dem Scheitern von Infrastrukturprojekten und schränkt die Verlegefähigkeit von Kräften ein. Ebenso tragen generelle Finanzierungsprobleme der Verteidigungsambitionen dazu bei, dass Fähigkeitslücken bestehen bleiben, da benötigte Mittel nicht mobilisiert werden und Abhängigkeiten von nationalen Budgets bestehen. Fragmentierte Governance und mangelnde Koordination erschweren die Umsetzung gemeinsamer Projekte, fördern Ineffizienzen und vor allem Doppelarbeit, während bürokratische und regulatorische Hürden grenzüberschreitende Bewegungen verlangsamen und die industrielle Zusammenarbeit erschweren. Hinzu kommt, dass fehlende Konkretisierung und Messbarkeitskriterien den Fortschritt schwer messbar machen und mangelnde Rechenschaftspflicht das Verwässern von Zielen begünstigt.

EU-weite unterentwickelte Instandhaltungskapazitäten reduzieren die Verfügbarkeit von Waffensystemen, verlängern Ausfallzeiten und mindern die Durchhaltefähigkeit. Zudem gibt es einen Mangel an spezifischer logistischer Personalentwicklung, was dazu führt, dass Fachkräfte für komplexe Logistikaufgaben fehlen und Ressourcen ineffizient genutzt werden. Eine unzureichende Planung für medizinische Evakuierungen und Versorgungen resultiert in vermeidbaren Verlusten im Einsatz, was die Moral und Kampfkraft negativ beeinflusst. Schließlich erschweren Lücken in der detaillierten Treibstofflogistik die operative Reichweite und Durchhaltefähigkeit mobiler Kräfte.

Die im Weißbuch skizzierte logistische Transformation Europas steht somit vor einem fundamentalen Dilemma. Einerseits wird die Notwendigkeit einer schnellen, umfassenden und kooperativen Stärkung der logistischen Fähigkeiten klar erkannt und adressiert. Andererseits drohen tief verwurzelte nationale Beharrungskräfte, die erhebliche bürokratische Komplexität auf EU- und nationaler Ebene sowie eine chronisch unsichere und oft unzureichende Finanzierung die ambitionierten Ziele zu unterminieren. Das Weißbuch selbst räumt die Fragmentierung der europäischen Verteidigungslandschaft ein, beispielsweise wenn es feststellt, dass die EDTIB “zu fragmentiert” sei und “dominante nationale Akteure hauptsächlich auf die Inlandsmärkte ausgerichtet sind”. Externe Analysen, wie der bereits mehrfach zitierte ECA-Bericht zur militärischen Mobilität oder Studien zur Verteidigungsindustrie, bestätigen diese strukturellen Probleme. Auch nationale Experten, beispielsweise aus Österreich, äußern spezifische Vorbehalte oder nationale Interessen, die einer reibungslosen gemeinschaftlichen Umsetzung entgegenstehen könnten, etwa bei der Aufnahme von SAFE-Darlehen oder bei der Kooperation mit der ukrainischen Industrie. Der Erfolg der logistischen Agenda des Weißbuchs hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt, die viel beschworene “Kooperationsdividende” tatsächlich zu realisieren und die politische Rhetorik in konkrete, ausreichend finanzierte und effektiv koordinierte Maßnahmen umzusetzen. Dies erfordert mehr als die im Weißbuch genannten Instrumente; es bedarf eines tiefgreifenden Wandels in der politischen Kultur und im Engagement der Mitgliedstaaten, nationale Souveränitätsvorbehalte dort zurückzustellen, wo gemeinsame europäische Lösungen offensichtlich überlegen sind.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Sicherheitslücken durch Fragmentierung: Europas logistische Zukunft im Fokus

Externe Perspektiven und kritische Würdigung der logistischen Aspekte des Weißbuchs

Die im Weißbuch “Bereitschaft 2030” dargelegten Pläne zur Stärkung der europäischen Verteidigungslogistik wurden von verschiedenen externen Akteuren und Experten analysiert und kommentiert. Diese Perspektiven bieten eine wichtige kritische Würdigung und helfen, die Realisierbarkeit und potenzielle Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen einzuschätzen.

Finanzierungsherausforderungen im Detail

Die ambitionierten logistischen Ziele des Weißbuchs, insbesondere im Bereich der militärischen Mobilität, stehen im Kontrast zu den bisherigen finanziellen Realitäten. Die drastische Kürzung des Budgets für militärische Mobilität im Rahmen der Connecting Europe Facility (CEF) von den ursprünglich von der Kommission vorgeschlagenen 6,5 Milliarden EUR auf lediglich 1,69 Milliarden EUR für den Zeitraum 2021-2027 ist ein zentraler Kritikpunkt. Der Europäische Rechnungshof (ECA) stellt in seinem Sonderbericht 04/2025 fest, dass diese ohnehin knappen Mittel bereits Ende 2023 vollständig verausgabt waren, was eine erhebliche Finanzierungslücke bis zum Beginn des nächsten MFR im Jahr 2028 bedeutet. Der ECA unterstreicht, dass selbst einzelne große Infrastrukturprojekte, die für die militärische Mobilität notwendig wären, teurer sein können als das gesamte für diesen Zweck bereitgestellte EU-Budget. Diese Unterfinanzierung gefährdet die zeitnahe Umsetzung dringend benötigter Infrastrukturverbesserungen.

Das im Weißbuch vorgestellte SAFE-Instrument (Security and Action for Europe), das bis zu 150 Milliarden EUR an EU-abgesicherten Darlehen für gemeinsame Beschaffungen mobilisieren soll, sowie die Möglichkeit der Aktivierung der nationalen Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts, die potenziell weitere 650 Milliarden EUR freisetzen könnte, sind zwar zentrale Säulen der Finanzierungsstrategie. Dennoch äußern Kritiker Zweifel an der Suffizienz der vorgeschlagenen Mittel, beispielsweise für das Europäische Verteidigungsindustrieprogramm (EDIP), und an der generellen Mobilisierbarkeit solch großer Summen angesichts nationaler Haushaltszwänge und politischer Vorbehalte gegenüber einer “Vergemeinschaftung von Schulden”.

Auch die Stärkung der industriellen Basis (EDTIB) erfordert massive Investitionen. Die anhaltende Fragmentierung der europäischen Verteidigungsindustrie und -nachfrage sowie die hohe Abhängigkeit von Nicht-EU-Lieferanten (fast 80% der Beschaffungsausgaben der EU-Staaten fließen an Unternehmen außerhalb der EU) stellen jedoch die Effektivität dieser Investitionen in Frage, solange keine grundlegenden Strukturreformen zur Konsolidierung und Effizienzsteigerung der EDTIB erfolgen.

Militärische Mobilität – Die kritische Analyse des Europäischen Rechnungshofs (ECA SR 04/2025)

Der Sonderbericht 04/2025 des ECA ist eine der wichtigsten externen Bewertungen der EU-Bemühungen im Bereich der militärischen Mobilität und liefert eine ernüchternde Bilanz. Die Hauptkritikpunkte des ECA umfassen:

- Der Aktionsplan zur militärischen Mobilität 2.0 sei nicht auf einer ausreichend soliden Grundlage aufgebaut worden.

- Die Fortschritte bei der Umsetzung seien variabel und oft unzureichend.

- Die Governance-Strukturen seien komplex, fragmentiert und es fehle ein klarer zentraler Ansprechpartner.

- Militärische und geostrategische Aspekte seien bei der Auswahl von Dual-Use-Infrastrukturprojekten nicht ausreichend berücksichtigt worden.

- Es mangele an klaren Indikatoren, Zielvorgaben und Zeitplänen, was eine effektive Überwachung erschwere.

- Die Finanzmittel seien nicht nur unzureichend, sondern auch bereits vollständig für den laufenden MFR-Zeitraum gebunden, was zu einer mehrjährigen Finanzierungslücke führe.

Die Feststellungen des ECA untergraben die teilweise optimistische Darstellung im Weißbuch und deuten auf tiefgreifende strukturelle und konzeptionelle Probleme bei einem der Kernvorhaben der europäischen Verteidigungslogistik hin. Die Diskrepanz zwischen den politischen Ambitionen und der Implementierungswirklichkeit wird hier besonders deutlich.

NATO-EU-Kooperation in der Logistik

Das Weißbuch betont die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit und Komplementarität mit der NATO. Diese Kooperation ist insbesondere im Bereich der militärischen Mobilität und bei der Entwicklung von Verteidigungsfähigkeiten bereits etabliert und institutionalisiert, beispielsweise durch den Strukturierten Dialog zur Militärischen Mobilität. Die Herausforderungen liegen weiterhin in der Vermeidung von Duplikationen, der Gewährleistung voller Interoperabilität und der klaren Definition der jeweiligen Rollen. Die EU wird dabei zunehmend als “defense enabler” gesehen, die durch ihre regulatorischen und finanziellen Instrumente die Umsetzung von NATO-Plänen unterstützen kann, insbesondere bei der militärischen Mobilität und der Stärkung der industriellen Bereitschaft. Unterschiedliche Mitgliedschaften und institutionelle Kulturen können jedoch weiterhin Reibungspunkte erzeugen.

Zeitpläne und Messbarkeit

Die Kritik an der Vagheit von Zeitplänen und messbaren Indikatoren im Weißbuch wird durch externe Beobachtungen gestützt. Das allgemeine Ziel “Bereitschaft 2030” bietet zwar einen Horizont, aber für viele spezifische logistische Verbesserungen fehlen konkrete Etappenziele. Der ECA bestätigt diesen Mangel explizit für den Aktionsplan zur militärischen Mobilität. Eine Ausnahme bildet das Ziel, mindestens 40% der Verteidigungsgüter gemeinsam zu beschaffen (ursprünglich 35%), dessen Erreichung jedoch von zahlreichen Faktoren abhängt und dessen Fortschritt genau verfolgt werden muss. Experten wie Roland Berger betonen die Notwendigkeit schnellerer Beschaffungsprozesse und industrieller Agilität, was die Dringlichkeit unterstreicht, aber auch die Herausforderung bei naturgemäß langwierigen Infrastruktur- und Rüstungsprojekten verdeutlicht.

Expertenmeinungen zu spezifischen logistischen Aspekten

Einschätzungen von Militärexperten und Industrievertretern liefern weitere wichtige Perspektiven. So hebt beispielsweise der ehemalige Kommandeur der US Army Europe, General Ben Hodges, wiederholt die mangelhafte europäische Infrastruktur (insbesondere unzureichend tragfähige Brücken, zu enge Tunnel, inkompatible Schienennetze) als eines der größten Hindernisse für eine schnelle militärische Mobilität in Europa hervor. Er warnt zudem vor der kritischen Abhängigkeit Europas von den USA hinsichtlich strategischer Transportkapazitäten (z.B. schwere Lufttransportflugzeuge, militärische Frachtschiffe). Diese Analyse stützt zwar die Forderungen des Weißbuchs nach massiven Infrastrukturinvestitionen, stellt aber gleichzeitig die Frage nach der Skalierbarkeit und dem Zeitrahmen für den Aufbau genuin europäischer strategischer Verlegefähigkeiten.

Die Entwicklungen im Bereich neuer Technologien, wie sie etwa das Unternehmen ARX Robotics mit seinen unbemannten Landsystemen für Materialtransport und medizinische Evakuierung (CASEVAC) vorantreibt, zeigen das disruptive Potenzial für die Verteidigungslogistik. Das Weißbuch erwähnt zwar KI und Drohnen als wichtige Fähigkeitsbereiche, doch die konkrete Integration dieser Technologien in umfassende, modernisierte Logistikkonzepte und -prozesse könnte im Dokument detaillierter und visionärer ausgestaltet sein.

Diese externen Analysen, insbesondere der detaillierte und kritische Bericht des Europäischen Rechnungshofs, fungieren als wichtiger Realitätscheck für die im Weißbuch formulierten Ambitionen. Sie zeigen deutlich auf, dass zwischen den politischen Zielen – wie einer nahtlosen und schnellen militärischen Mobilität – und der aktuellen Implementierungswirklichkeit, die von unzureichender Finanzierung, fragmentierter Governance und fortbestehenden bürokratischen Hürden geprägt ist, eine erhebliche Lücke klafft. Diese Lücke ist nicht nur technischer oder finanzieller Natur, sondern wurzelt tief in der komplexen Struktur der Europäischen Union, den unterschiedlichen nationalen Prioritäten und der Herausforderung, 27 souveräne Staaten zu einem kohärenten und entschlossenen Handeln zu bewegen. Das Weißbuch benennt zwar viele der Probleme korrekt, aber die vorgeschlagenen Lösungsansätze könnten angesichts der Tiefe und Hartnäckigkeit dieser strukturellen Probleme möglicherweise nicht ausreichen, um die “Bereitschaft 2030” in der angestrebten Form zu erreichen. Die Überwindung dieser Diskrepanz erfordert eine fundamentale Anstrengung, die über die im Weißbuch skizzierten Maßnahmen hinausgeht und einen echten Wandel im politischen Willen und in der Kooperationskultur der Mitgliedstaaten voraussetzt.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur Stärkung der logistischen Leistungsfähigkeit Europas

Zusammenfassende Bewertung

Das Weißbuch “zur europäischen Verteidigung – Bereitschaft 2030” markiert einen wichtigen und notwendigen Schritt in der Entwicklung einer kohärenteren europäischen Verteidigungspolitik. Es erkennt die strategische Bedeutung der Logistik für die militärische Leistungsfähigkeit explizit an und schlägt eine Reihe von Initiativen vor, die Kernbereiche wie militärische Mobilität, industrielle Kapazitäten und strategische Bevorratung adressieren. Die Stärke des Dokuments liegt in der umfassenden Problembeschreibung der aktuellen Defizite und dem klar formulierten politischen Bekenntnis, diese durch verstärkte Zusammenarbeit und Investitionen zu beheben.

Die Schwächen des Weißbuchs manifestieren sich jedoch in der oft mangelnden Konkretisierung vieler vorgeschlagener Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich detaillierter Zeitpläne und messbarer Ziele. Die Finanzierungsfragen für die ambitionierten Ziele bleiben in vielen Bereichen, prominent bei der militärischen Mobilität, prekär und ungelöst. Fortbestehende Herausforderungen durch nationale Fragmentierung, divergierende Interessen der Mitgliedstaaten und tief verwurzelte bürokratische Hürden stellen erhebliche Risiken für die erfolgreiche Umsetzung dar. Es fällt zudem auf, dass das Weißbuch tendenziell die “Hardware” der Logistik – also Infrastruktur, Material und industrielle Kapazitäten – stärker betont als die “Software”, die Aspekte wie spezialisiertes Personal, dessen Aus- und Weiterbildung, integrierte logistische Prozesse und eine gemeinsame Doktrinentwicklung umfasst.

Vielversprechendste Ansätze und größte Risiken

Zu den vielversprechendsten Ansätzen im Weißbuch zählen die Forcierung der gemeinsamen Beschaffung, insbesondere von Munition und anderen Verbrauchsgütern, der Fokus auf den Ausbau von Infrastrukturen mit doppeltem Verwendungszweck, die geplante Omnibus-Verordnung zur Vereinfachung von Regelungen im Verteidigungsbereich und die Initiativen zur strategischen Bevorratung von kritischen Rohstoffen und Komponenten. Diese Maßnahmen haben das Potenzial, Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Resilienz europäischer Lieferketten zu erhöhen.

Die größten Risiken für den Erfolg der logistischen Agenda des Weißbuchs liegen im potenziellen Scheitern an der unzureichenden oder nicht nachhaltigen Finanzierung der Vorhaben, in der Blockade wichtiger Initiativen durch nationale Interessenkonflikte oder Souveränitätsvorbehalte, in der unzureichenden Überwindung bürokratischer und regulatorischer Hemmnisse sowie im Ausbleiben des erhofften industriellen Hochlaufs in der benötigten Geschwindigkeit und im erforderlichen Umfang. Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Risiko ist das einer reinen “Symbolpolitik”, bei der zwar ambitionierte Pläne und Programme verkündet werden, diese aber nicht mit der notwendigen Konsequenz, den erforderlichen Mitteln und dem politischen Durchsetzungswillen unterlegt und umgesetzt werden.

Konkrete, expertenbasierte Empfehlungen

- Priorisierung und Sequenzierung der Maßnahmen: Angesichts der Vielzahl der vorgeschlagenen Initiativen und der begrenzten Ressourcen ist eine klare Priorisierung unerlässlich. Die logistischen Vorhaben sollten in einem gestaffelten, realistischen Zeitplan mit messbaren Zwischenzielen versehen werden. Nicht alle Ziele können gleichzeitig mit gleicher Intensität verfolgt werden; eine Fokussierung auf die kritischsten Fähigkeitslücken und Enabler ist geboten.

- Nachhaltige und adäquate Finanzierung sicherstellen: Über die im Weißbuch genannten Instrumente hinaus müssen verlässliche, langfristige und vor allem ausreichend dimensionierte Finanzierungsmechanismen für Schlüsselbereiche wie die militärische Mobilität und die industrielle Transformation geschaffen werden. Die Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs zur Verbesserung der Vorhersehbarkeit und strategischen Ausrichtung der Finanzierung sollten dringend umgesetzt werden. Dies könnte auch die Prüfung innovativer Finanzierungsmodelle unter Einbeziehung der Europäischen Investitionsbank und des Privatsektors umfassen.

- Governance-Strukturen stärken und vereinfachen: Es bedarf der Einrichtung klarer Verantwortlichkeiten und eines effektiven, möglicherweise zentralisierten Koordinationsmechanismus für übergreifende Logistikthemen, insbesondere für die militärische Mobilität. Ziel muss es sein, die vom ECA kritisierte Fragmentierung der Zuständigkeiten zu überwinden und schnellere, kohärentere Entscheidungen zu ermöglichen.

- Entwicklung von Logistikfachpersonal fördern: Die EU sollte ein spezifisches Rahmenprogramm oder eine Initiative zur Förderung der Aus- und Weiterbildung von zivilem und militärischem Logistikpersonal auflegen. Dies sollte die Harmonisierung von Ausbildungsstandards, den Austausch von Best Practices und die Schaffung europäischer Kompetenzzentren für Verteidigungslogistik umfassen, orientiert an den vielfältigen Anforderungen moderner Logistik.

- Instandhaltung als strategische Fähigkeit begreifen: Es ist notwendig, eine umfassende EU-weite Strategie für Instandhaltung, Reparatur und Überholung (MRO) zu entwickeln. Diese muss über die Ad-hoc-Unterstützung für die Ukraine hinausgehen und den Aufbau gemeinsamer oder vernetzter MRO-Zentren für komplexe Waffensysteme fördern, um die Verfügbarkeit und Durchhaltefähigkeit zu maximieren.

- Resilienz logistischer Lieferketten systematisch erhöhen: Eine kontinuierliche, detaillierte Analyse kritischer logistischer Lieferketten ist erforderlich, um Abhängigkeiten zu identifizieren und gezielt zu reduzieren. Dies schließt die Diversifizierung von Lieferquellen, die Förderung heimischer Produktion von Schlüsselkomponenten und die Einbeziehung ziviler Akteure sowie internationaler Partner mit ein, wie im Weißbuch angedeutet.

- NATO-Kooperation im Logistikbereich vertiefen und konkretisieren: Die Zusammenarbeit mit der NATO muss über allgemeine Absichtserklärungen hinausgehen. Konkrete Maßnahmen zur weiteren Harmonisierung von Standards, Verfahren und Systemen im Logistikbereich sind notwendig, um Doppelarbeit zu vermeiden und Synergien, beispielsweise bei der Nutzung von Mobilitätskorridoren oder bei der Bevorratung, voll auszuschöpfen.

- Integration neuer Technologien in die Logistik beschleunigen: Die Potenziale neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotik, autonome Systeme und Big-Data-Analyse für die Effizienzsteigerung und Modernisierung der Verteidigungslogistik müssen durch gezielte Forschungs- und Entwicklungsprogramme sowie durch Pilotprojekte und Erprobungen konsequenter genutzt werden.

Die Verwirklichung der im Weißbuch “Bereitschaft 2030” formulierten logistischen Ambitionen erfordert letztlich mehr als nur finanzielle Mittel, technologische Lösungen oder neue institutionelle Arrangements. Es bedarf eines fundamentalen Paradigmenwechsels hin zu einer echten “Logistikkultur” auf europäischer Ebene. Dies bedeutet, Logistik nicht länger als nachrangige Unterstützungsfunktion zu betrachten, sondern als integralen und entscheidenden Bestandteil jeder verteidigungspolitischen Planung und Fähigkeitsentwicklung von Beginn an zu berücksichtigen. Es erfordert die Bereitschaft, nationale Silos aufzubrechen, Informationen transparenter zu teilen und eine Mentalität der gemeinsamen Verantwortung für die logistische Leistungsfähigkeit der Union zu etablieren. Die Unterschätzung der Logistik, wie sie in der Vergangenheit oft zu beobachten war, kann sich Europa angesichts der aktuellen und zukünftigen sicherheitspolitischen Herausforderungen nicht länger leisten. Das Weißbuch hat den Weg gewiesen; die konsequente Umsetzung entscheidet nun über die Glaubwürdigkeit und Effektivität der europäischen Verteidigungsanstrengungen.

Wir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie unten das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.

Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.

Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.

Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus