Chinas Germanium-Embargo und die Folgen für Deutschlands Industrie: Preis-Explosion um 165 % – Dieses Metall wird zum Albtraum

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 11. Oktober 2025 / Update vom: 11. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Chinas Germanium-Embargo und die Folgen für Deutschlands Industrie: Preis-Explosion um 165 % – Dieses Metall zum Albtraum – Bild: Xpert.Digital

Nach Chinas Export-Stopp: Preis-Schock und Chaos – ist der Kongo jetzt Deutschlands Rettung?

Preis-Explosion um 165 %: Panzer ohne Nachtsicht? Wie Chinas Germanium-Bann die Bundeswehr in eine Krise stürzt

Ein fast unbekanntes Metall namens Germanium stürzt die deutsche Industrie in eine handfeste Krise und offenbart die gefährliche Abhängigkeit von China. Als Peking im August 2023 seine Exporte des strategisch wichtigen Rohstoffs drastisch einschränkte, war dies mehr als nur eine wirtschaftliche Maßnahme – es war der Einsatz einer geopolitischen Waffe im globalen Technologiekonflikt. Die Folgen sind dramatisch: Der Preis für das silbrig glänzende Halbmetall hat sich innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt und nähert sich der 4.000-Euro-Marke pro Kilogramm.

Besonders betroffen sind Deutschlands technologische und militärische Schlüsselbranchen. Ohne Germanium funktionieren weder moderne Nachtsichtgeräte für Panzer wie den Leopard 2 noch hocheffiziente Glasfaserkabel für den Breitbandausbau. Die Rüstungsindustrie ist alarmiert, die NATO besorgt und Unternehmen müssen “annähernd jeden Preis zahlen”, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Die Abhängigkeit ist ernüchternd: Über 60 Prozent des deutschen Bedarfs stammten bisher aus dem Reich der Mitte, das rund 85 Prozent der weltweiten Produktion kontrolliert. Nun steht Deutschland vor der drängenden Frage: Wie kann diese kritische Versorgungslücke geschlossen werden, welche Alternativen von heimischem Bergbau bis zu Lieferungen aus dem Kongo gibt es wirklich, und welche Lehren muss die Politik aus diesem Rohstoff-Schock ziehen?

Warum beschäftigt sich plötzlich die gesamte deutsche Industrie mit einem Metall namens Germanium? China hat seine Germanium-Exporte nach Deutschland drastisch reduziert und damit ein Problem geschaffen, das weit über die Rohstoffmärkte hinausreicht. Als Experte für strategische Materialien und Industrieabhängigkeiten erkläre ich mir selbst die wichtigsten Aspekte dieser Entwicklung.

Passend dazu:

Die Grundlagen des Germanium-Problems

Was genau ist Germanium und warum ist es so wichtig?

Germanium ist ein silbrig glänzendes Halbmetall mit der Ordnungszahl 32 im Periodensystem. Es wurde 1886 von dem deutschen Chemiker Clemens Winkler in Freiberg entdeckt und nach Germania, dem lateinischen Namen für Deutschland, benannt. Die Ironie der Geschichte: Das “deutsche” Element wird heute hauptsächlich in China produziert.

Das Besondere an Germanium liegt in seinen einzigartigen physikalischen Eigenschaften. Es weist eine hervorragende Halbleiterfähigkeit auf, hat eine gute thermische Leitfähigkeit und ist durchlässig für Infrarotlicht. Diese Eigenschaften machen es für moderne Technologien nahezu unverzichtbar. Mit einem Schmelzpunkt von 937,4°C und seiner Eigenschaft als Halbleiter findet Germanium Anwendung in verschiedenen Hightech-Bereichen.

In welchen Bereichen wird Germanium tatsächlich eingesetzt?

Die Verwendung von Germanium konzentriert sich auf drei Hauptbereiche. In der Infrarotoptik macht es 72 Prozent des Verbrauchs aus, in Glasfaserleitern 19 Prozent und in anderen Anwendungen 9 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, wie spezialisiert die Anwendungen sind.

Konkret steckt Germanium in Glasfaserkabeln, wo es die Effizienz der Lichtübertragung verbessert. In der Halbleitertechnik wird es für spezielle Anwendungen wie Hochfrequenz- und Infrarottechnologien verwendet. Besonders kritisch ist seine Rolle in der Rüstungsindustrie: Germanium ist essenziell für Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras, Sensoren und Hightech-Linsen, etwa in Drohnen und Satelliten. Auch in Röntgendetektoren und als Katalysator für die PET-Kunststoffproduktion kommt es zum Einsatz.

Wie abhängig ist Deutschland von chinesischem Germanium?

Die Zahlen sind ernüchternd. Bis zu den chinesischen Exportbeschränkungen im August 2023 stammten rund 60 Prozent des nach Deutschland importierten Germaniums aus China. China kontrolliert etwa 80 bis 85 Prozent der weltweiten Germaniumproduktion. Diese extreme Konzentration macht die globale Versorgung extrem verwundbar.

Die deutsche Importstatistik zeigt das Ausmaß der Abhängigkeit deutlich: Deutschland importierte 2022 noch 10,5 Tonnen Germanium, 2023 waren es 8,3 Tonnen und 2024 nur noch 5,3 Tonnen. Von allen nach Deutschland importierten Mengen entfielen 2024 knapp 45 Prozent auf China, 23 Prozent auf Dänemark, 15 Prozent auf Südkorea und 11 Prozent auf Belgien. Unklar bleibt allerdings, ob es sich bei den Importen aus Dänemark oder Belgien um Re-Exporte chinesischen Germaniums handelt.

Chinas strategische Rohstoffpolitik

Warum hat China die Germanium-Exporte eingeschränkt?

China hat im August 2023 Exportkontrollen für Gallium und Germanium eingeführt, offiziell mit Verweis auf die nationale Sicherheit. Bei diesen Rohstoffen handelt es sich um sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl für zivile als auch militärische Zwecke verwendet werden können. Die Maßnahme war eine direkte Antwort auf US-Beschränkungen gegen die chinesische Halbleiterindustrie.

Die Exportkontrollen funktionieren über ein Lizenzsystem: Chinesische Unternehmen müssen für Germanium-Exporte eine Genehmigung beantragen, die Bearbeitung dauert offiziell 45 Arbeitstage. In der Praxis führte dies zu einem drastischen Rückgang der Ausfuhren. Im Dezember 2024 verhängte China dann ein komplettes Exportverbot für Germanium in die USA.

Wie drastisch ist der Exportrückgang tatsächlich?

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Waren es dem Rohstoffexperten Justus Brinkmann zufolge im ersten Halbjahr 2023 noch 28 Tonnen Germanium, die China exportierte, sank der Wert für das Gesamtjahr 2024 auf nur noch 12,4 Tonnen. Im ersten Halbjahr 2025 seien es lediglich 5 Tonnen gewesen.

Besonders drastisch ist der Rückgang für Deutschland: Der deutsche Anteil an den chinesischen Exporten sank von etwa der Hälfte im Jahr 2024 auf zuletzt nur noch weniger als ein Fünftel. Konkret erhielt Deutschland 2025 bisher lediglich 902 Kilogramm aus China. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum brachen die Exporte aus China nach Europa im ersten Halbjahr um fast 60 Prozent ein.

Welche weiteren Rohstoffe sind von chinesischen Exportbeschränkungen betroffen?

Germanium ist Teil einer breiteren chinesischen Strategie. Seit August 2023 unterliegen auch Gallium und seit Dezember 2023 Graphit ähnlichen Exportkontrollen. Im September 2024 folgten Beschränkungen für Antimon. Anfang 2025 kündigte China weitere Exportbeschränkungen für Wolfram, Tellur, Wismut, Indium und Molybdän an.

Diese Rohstoffe sind alle für Zukunftstechnologien kritisch: Gallium wird in der Halbleiterproduktion und in Solarzellen verwendet, Graphit ist ein Schlüsselrohstoff für Lithium-Ionen-Batterien, Antimon spielt in der Solarindustrie und für militärische Anwendungen eine wichtige Rolle. China nutzt seine dominante Position bei diesen Materialien systematisch als geopolitische Waffe.

Die Auswirkungen auf die deutsche Industrie

Wie stark sind die Preisanstiege?

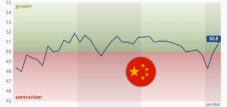

Der Germanium-Preis hat sich dramatisch entwickelt. Lag der Preis pro Kilogramm 99,99-prozentiger Güte im Jahr 2023 noch bei etwa 1500 Euro, stand das Barometer im Oktober 2025 bereits knapp vor der 4000-Euro-Marke – konkret waren es 3983,7 Euro. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 165 Prozent.

Die Preisentwicklung zeigt die Dramatik der Situation: Von rund 2600 Euro pro Kilogramm im Jahr 2022 auf über 3400 Euro im Jahr 2024. In den ersten Monaten 2025 summieren sich die Gesamteinfuhren bereits auf durchschnittlich fast 3800 Euro pro Kilogramm. Die Weltmarktpreise für hochreines Germanium haben sich innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt.

Welche Branchen sind besonders betroffen?

Die Rüstungsindustrie ist besonders alarmiert. Germanium ist für zahlreiche militärische Anwendungen essenziell: Nachtsichtgeräte, Infrarotsysteme, Sensoren, Hightech-Linsen für Drohnen, Satelliten und Spezialelektronik. Die NATO zeigt sich besorgt über die Versorgungsengpässe, da moderne Waffensysteme ohne diese Materialien nicht funktionsfähig sind.

Auch die Telekommunikationsindustrie ist stark betroffen. Germanium wird in Glasfaserkabeln verwendet, um die Effizienz der Lichtübertragung zu verbessern. Die Halbleiterindustrie nutzt Germanium für spezielle Anwendungen, auch wenn der Großteil der Produktion auf Silizium basiert. Die Deutsche Elektro- und Digitalindustrie zeigt sich jedoch relativ gelassen: Germanium gehöre nicht zu den Halbmetallen, die von der Industrie in der Breite bezogen werden.

Welche konkreten Probleme entstehen in der Produktion?

Bisher mussten Unternehmen ihre Produktion noch nicht drosseln, wie das Beratungsunternehmen Inverto berichtet. Stattdessen arbeiten Einkaufsteams mit Hochdruck an individuellen Lösungen, um das Material zu beschaffen – sie müssen die drastisch steigenden Preise schlicht hinnehmen. Die Unternehmen zeigen sich bereit, “annähernd jeden Preis zu zahlen”, wie Germanium-Experte Christian Hell von Tradium berichtet.

Das Problem liegt nicht nur in den höheren Kosten, sondern auch in der Unsicherheit der Versorgung. Die langen Bearbeitungszeiten für chinesische Exportgenehmigungen von 45 Arbeitstagen erschweren die Planung erheblich. Unternehmen mit größeren Germaniumbeständen halten diese zurück und warten ab, wie sich der Markt entwickelt, was die Preise weiter in die Höhe treibt.

Alternative Lieferquellen und ihre Grenzen

Welche anderen Länder produzieren Germanium?

Neben China gibt es weitere Lieferländer: Belgien, Finnland, Kanada und die USA. Diese westlichen Alternativen stehen jedoch vor den gleichen Problemen und Bedarfen wie Deutschland. Die verfügbaren Mengen sind begrenzt und können den Ausfall der chinesischen Lieferungen nicht kompensieren.

Eine interessante Entwicklung zeigt sich in der Demokratischen Republik Kongo. Seit 2024 wird das belgische Werk des Rohstoffkonzerns Umicore von dort beliefert. Das Germanium stammt aus dem Recycling von Bergbauabfällen – konkret aus der Abraumhalde “Big Hill” in Lubumbashi, die geschätzt 14 Millionen Tonnen metallerzhaltige Schlacken enthält. STL, eine Tochtergesellschaft von Gecamines, strebt eine jährliche Germaniumproduktion von 30 Tonnen an.

Wie realistisch ist eine Diversifizierung der Lieferquellen?

Die Diversifizierung ist schwierig, da Germanium meist als Nebenprodukt gewonnen wird. Wie Rohstoffexperte Justus Brinkmann erklärt: “In der Regel wird Germanium als Beiprodukt aus der Zinkproduktion gewonnen. Technisch möglich ist auch die Gewinnung aus Braunkohlenasche oder der Kupferproduktion”. Dies bedeutet, dass die Germanium-Verfügbarkeit von der Produktion dieser Hauptrohstoffe abhängt.

Peter Buchholz, Chef der Deutschen Rohstoffagentur, warnt: “Bei Germanium ist man nicht so flexibel wie bei Gallium – es gibt auch mittelfristig nur wenige alternative Lieferquellen”. Die Märkte seien “hochkonzentriert”, die Industrie müsse deshalb dringend andere Lieferquellen erschließen. Auch andere Länder können nur begrenzt einspringen, da China ein Quasi-Monopol bei kritischen Rohstoffen aufgebaut hat.

Welche Rolle spielt der Kongo als Alternative?

Der Kongo entwickelt sich zu einer wichtigen alternativen Quelle. Die Vereinbarung zwischen Umicore und STL wurde von der Minerals Security Partnership (MSP) begrüßt, die 14 Nationen sowie die Europäische Union umfasst und Industrieländer mit rohstoffreichen Staaten verbinden will. Die ersten Testmengen an Germaniumkonzentraten wurden im letzten Quartal 2024 von Umicore veredelt.

Allerdings warnt das deutsche Entwicklungsministerium BMZ vor dem Kongo: “Reiche Rohstoffvorkommen, schlechtes Geschäftsklima”. Das Land ist politisch instabil und die Infrastruktur unzureichend. Chinesische Unternehmen haben sich bereits den Zugriff auf die wichtigsten Rohstoffquellen Afrikas gesichert, wie eine aktuelle Analyse zeigt. Die kongolesischen Mengen können zudem die chinesischen Ausfälle nicht vollständig kompensieren.

Passend dazu:

- EU‑Mercosur‑Abkommen: Lateinamerika als Bodenschatzkammer der EU? Lithium, Kupfer & Co – Goldrausch 2.0?

Germanium in der deutschen Rüstungsindustrie

Warum ist Germanium für die Bundeswehr so kritisch?

Germanium ist für moderne Waffensysteme unverzichtbar. In Leopard-Panzern und Eurofighter-Kampfjets steckt das Metall in verschiedenen Systemen. Die Bundeswehr verwendet Germanium in Wärmebildgeräten der dritten Generation, die hochauflösende Sicht auch bei Nacht und unter widrigen Witterungsbedingungen bieten.

Konkret wird Germanium in Nachtsichtgeräten, Infrarotsystemen, Sensoren und Hightech-Linsen verwendet. Moderne Kampfpanzer wie der Leopard 2A8 verfügen über Wärmebildgeräte vom Typ Atia, die Germanium benötigen. Auch in Eurofighter-Kampfjets sind germaniumbasierte Systeme verbaut. Die NATO zeigt sich besorgt, da ein Engpass bei Germanium die Rüstungsproduktion massiv beeinträchtigen könnte.

Welche Mengen benötigt die Rüstungsindustrie?

Die genauen Mengen sind meist geheim, aber die Größenordnungen sind beträchtlich. In einem einzigen F-35-Kampfflugzeug stecken 420 Kilogramm seltene Erden und kritische Materialien. Ein großer Teil davon stammt aus China. Für moderne Nachtsichtgeräte und Infrarotsysteme ist Germanium praktisch unverzichtbar.

Die Bundeswehr hat erst kürzlich 16.041 weitere Nachtsichtgeräte bestellt, die ebenfalls Germanium benötigen. Angesichts der geplanten Aufrüstung und der Zeitenwende wird der Bedarf weiter steigen. Deutschland plant massive Investitionen in neue Panzer, modernisierte Schützenpanzer und bewaffnete Drohnen – alle diese Systeme sind auf Germanium angewiesen.

Wie reagiert die NATO auf die Versorgungsengpässe?

Die NATO ist alarmiert über die Germanium-Knappheit, wie verschiedene Medienberichte bestätigen. Der Rohstoffengpass bei diesem kritischen Material bereitet der Allianz Kopfzerbrechen, da moderne Waffensysteme ohne Germanium nicht funktionsfähig sind. “Germanium ist aktuell ein riesiges Problem”, zitiert n-tv den Manager eines deutschen Rüstungskonzerns.

Die Allianz arbeitet an Lösungen, aber kurzfristige Alternativen sind begrenzt. Die strategische Lagerhaltung wird zur Schlüsselfrage, aber China exportiert aktuell kein Germanium mehr zur Lagerung. Die NATO-Staaten müssen ihre Beschaffungsstrategien grundlegend überdenken und alternative Lieferquellen erschließen.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Germanium‑Engpass: Kann Deutschland seine eigene Versorgung aufbauen? Strategien für die Zukunft – Wie Deutschland Rohstoffresilienz erreichen kann

Möglichkeiten der heimischen Produktion

Kann Deutschland eigenes Germanium fördern?

Theoretisch ja, praktisch ist es schwierig. Deutschland verfügt über Zink-, Kupfer- und Braunkohlevorkommen, aus denen Germanium als Nebenprodukt gewonnen werden könnte. An der Umsetzbarkeit eines solchen Nachbergbaus wird bereits geforscht. Spurenmetalle wie Germanium, Gallium und Indium könnten aus Restvorräten des Altbergbaus oder neuen Vorkommen gewonnen werden.

Bisher war dies wirtschaftlich nicht rentabel, doch die Verknappung verschiebt die ökonomischen Koordinaten. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe beschreibt erhebliche Rohstoff-Potenziale im geologischen Untergrund Deutschlands. In Sachsen laufen aktuell mehrere Dutzend Erkundungsvorhaben, dabei geht es auch um Metalle wie Indium, Silber, Zink und andere für Germanium relevante Rohstoffe.

Was sind die Herausforderungen beim heimischen Bergbau?

Die Herausforderungen sind vielfältig. Zunächst sind hohe Investitionen erforderlich: “Investments in Rohstoffproduktion und -recycling sind hoch und langfristig angelegt”, erklärt Rohstoffexperte Brinkmann. Wichtig wären Abnahmegarantien, denn ohne Planungssicherheit sind solche Investitionen zu riskant.

Die Genehmigungsverfahren sind langwierig und komplex. Mitten im dicht besiedelten Deutschland in die Rohstoffförderung einzusteigen, ist nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern auch mit aufwendigen Genehmigungsverfahren verbunden. Die EU will zwar die Genehmigungsverfahren verkürzen – Umweltverträglichkeitsprüfungen von einem Jahr auf 90 Tage, Genehmigungsverfahren auf maximal zwei Jahre –, aber die Umsetzung dauert.

Welche Rolle kann Recycling spielen?

Recycling könnte eine wichtige Rolle spielen, ist aber derzeit noch begrenzt. Die Recyclingquote von Germanium liegt bei nur zwei Prozent in der EU. Ein Teil des Angebots stammt bereits aus Fabrikschrott, während Germaniumschrott auch aus den Fenstern ausgemusterter Panzer und anderer Militärfahrzeuge wiedergewonnen wird.

Die Recyclingfähigkeit von Germanium ist jedoch begrenzt. Bei den meisten kritischen Rohstoffen – beispielsweise seltenen Erden, Indium oder Germanium – sind die Recyclingraten nach wie vor vernachlässigbar. Das liegt daran, dass Germanium oft nur in sehr kleinen Mengen in Produkten enthalten ist und die Rückgewinnung technisch schwierig und wirtschaftlich unattraktiv ist.

Passend dazu:

- Seltene Erden: Chinas Rohstoff-Dominanz – Mit Recycling, Forschung und neue Minen raus aus der Rohstoff-Abhängigkeit?

Substitutionsmöglichkeiten und technische Alternativen

Lässt sich Germanium durch andere Materialien ersetzen?

Grundsätzlich lassen sich beide Stoffe ersetzen, erklärt Rohstoffexperte Justus Brinkmann, allerdings würde dadurch die Leitfähigkeit der Produkte sinken. “Germanium ist wegen seiner besonderen Leitfähigkeit schwer zu substituieren”, bestätigt er. In den meisten Anwendungen lässt sich Germanium nicht ersetzen, ohne erhebliche Abstriche bei der Funktionalität der Produkte hinnehmen zu müssen.

Für einige spezielle Anwendungen gibt es Alternativen: Die Substitution von Germanium sei teilweise mit Silizium möglich, für Infrarot-Geräte sei Zinkselenid eine mögliche Alternative. Allerdings verschlechtere sich dadurch meist die Leistung. Es gibt mittlerweile beispielsweise germaniumfreie Wärmebild-Linsen, jedoch bräuchten derartige Innovationen Zeit.

Was sind die technischen Herausforderungen bei der Substitution?

Substitution ist eine langfristig angelegte Strategie. Wer nicht zufällig gerade an Ersatzmaterialien geforscht hat und in der Entwicklung schon relativ weit ist, kann Germanium nicht so schnell gegen unkritischere Materialien austauschen. Die besonderen Eigenschaften von Germanium – seine Durchlässigkeit für Infrarotlicht, die hervorragende thermische Leitfähigkeit und die Halbleitereigenschaften – sind schwer zu replizieren.

Bariumfluorid wird als interessante Alternative zu Germanium für den Einsatz bei höheren Temperaturen diskutiert. Für Optiken größer als 100 Millimeter Durchmesser wird Germanium aufgrund des knappen Angebots und der hohen Kosten bereits kritisch gesehen. Dennoch können diese Alternativen die einzigartigen Eigenschaften von Germanium nicht vollständig ersetzen.

Wie realistisch sind kurzfristige technische Lösungen?

Kurzfristige Lösungen sind unrealistisch. Die Entwicklung von Ersatzmaterialien oder alternativen Technologien dauert Jahre bis Jahrzehnte. In der Fachliteratur wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Substitutionen mit Leistungseinbußen verbunden sind. Unternehmen müssen daher mittelfristig mit den hohen Preisen und der unsicheren Versorgung leben.

Die Industrie setzt daher primär auf bewährte Maßnahmen: verbesserte Materialeffizienz, langfristige Lieferverträge und die Diversifizierung von Lieferanten. Gerade innovativere Maßnahmen wie Recycling sowie Forschung und Entwicklung sind jedoch weiterhin den großen Unternehmen vorbehalten. Die meisten Unternehmen sind auf kurzfristige Lösungen nicht vorbereitet.

Die Rolle der Politik und strategische Konsequenzen

Was kann die deutsche Politik tun?

Die Politik steht in der Pflicht, der Rohstoffwirtschaft mehr Planungssicherheit zu geben. Rohstoffexperte Brinkmann sieht hier einen klaren Auftrag: “Wichtig wären Abnahmegarantien, denn Investments in Rohstoffproduktion und -recycling sind hoch und langfristig angelegt”. Ohne staatliche Unterstützung sind private Investitionen in die heimische Rohstoffgewinnung zu riskant.

Der Rohstoffgewinnung sollte eine gesetzliche Priorisierung eingeräumt werden, damit Bedarfe rechtzeitig gedeckt und die Rechts- und Planungssicherheit erhöht wird. Die Bundesregierung hat bereits eine Rohstoffstrategie entwickelt, aber die Umsetzung ist schleppend. Deutschland muss seine Abhängigkeit von unsicheren Lieferanten wie China reduzieren und Lieferketten diversifizieren.

Welche europäischen Initiativen gibt es?

Die EU hat mit dem Critical Raw Material Act (CRMA) eine Strategie für 34 kritische Rohstoffe vorgestellt. Germanium und Gallium gehören zu den Rohstoffen, die als besonders kritisch eingestuft werden. Die EU will zehn Prozent der strategisch besonders wichtigen Rohstoffe künftig in der EU fördern – zurzeit sind es nur drei Prozent.

Die Genehmigungsverfahren sollen deutlich beschleunigt werden: Umweltverträglichkeitsprüfungen von einem Jahr auf 90 Tage, Genehmigungsverfahren auf maximal zwei Jahre. Brüssel unterstützt die Förderung heimischer Rohstoffe mit Investitionsanreizen und beschleunigten Verfahren. Das Ziel ist, die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern zu reduzieren und die heimische Produktion zu fördern.

Wie sollte Deutschland seine Rohstoffpolitik ändern?

Deutschland braucht eine umfassende Rohstoffstrategie, die über die bisherigen Ansätze hinausgeht. Die aktuellen politischen Vorstöße setzen wichtige Impulse, aber sie reichen nicht aus. Die Versorgungsabhängigkeit bei wichtigen Rohstoffen kann durch den zügigen Aufbau eigener Raffinerie- und Weiterverarbeitungskapazitäten innerhalb der EU sowie über Recycling gelindert werden.

Deutschland sollte strategische Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern eingehen und die heimische Rohstoffgewinnung fördern. Die EU hätte bereits 2023 damit beginnen müssen, strategische Lager aufzubauen, warnt Experte Christian Hell. Nun sei es zu spät dafür, da China kein Germanium zur Lagerung mehr exportiere. Nötig seien zudem neue Recyclingmöglichkeiten und Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Passend dazu:

- Mega-Deal vor Abschluss: Weltweit größte Freihandelszone – Das EU-Mercosur-Abkommen

- EU-Indien-Freihandelsabkommen – Chancen und Vorteile für deutsche Unternehmen – Ambitioniertes Abkommen für 2025 geplant

- Das modernisierte Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mexiko: Eine umfassende Analyse des Abkommens von 2025

Langfristige Perspektiven und Marktentwicklung

Wie wird sich der Germanium-Markt entwickeln?

Die Prognosen sind düster. Bereits zu Jahresbeginn prognostizierte die Unternehmensberatung Deloitte eine Versorgungsknappheit für 2024, was sich nun bestätigt hat. Experten erwarten, dass die Preise weiter steigen werden, solange China seine Exportbeschränkungen aufrechterhält. Der Markt zeigt sich extrem volatil und reagiert empfindlich auf geopolitische Entwicklungen.

Matthias Rüth von Tradium erklärt die anhaltenden Probleme: Die gesetzlich vorgeschriebene Bevorratung wichtiger Rohstoffe in China hat zu einer Verknappung im Markt geführt. Zusätzlich steigt die weltweite Nachfrage nach Germanium, vor allem in der Infrarot-Industrie. Unternehmen mit größeren Germaniumbeständen halten diese zurück und warten ab, was die Preise weiter in die Höhe treibt.

Welche geopolitischen Konsequenzen sind zu erwarten?

Der Germanium-Engpass ist nur ein Vorgeschmack auf kommende geopolitische Rohstoffkriege. China nutzt seine Vormachtstellung bei der Versorgung des Weltmarkts mit vielen kritischen Rohstoffen als wirksame geopolitische Waffe. Die Welt entwickelt sich von einer offenen Weltwirtschaft in eine multipolare Welt mit verschärften Ressourcenkonflikten.

Europa und die USA müssen lernen, dass Rohstoffe längst eine taktische Waffe geworden sind. China reagiert systematisch auf westliche Technologiebeschränkungen mit Rohstoffembargos. Diese Strategie wird sich voraussichtlich auf weitere kritische Materialien ausweiten. Der Kampf um Metalle wie Germanium zeigt eine neue Ära geopolitischer Rohstoffkriege auf.

Was bedeutet das für deutsche Unternehmen?

Deutsche Unternehmen müssen ihre Beschaffungsstrategien grundlegend überdenken. Die Zeiten billiger und verlässlicher Lieferungen aus China sind vorbei. Unternehmen sind bereit, “annähernd jeden Preis zu zahlen”, aber das ist keine nachhaltige Lösung. Langfristig müssen sie in alternative Lieferquellen, Recycling und Substitutionsforschung investieren.

Die primär genutzten Maßnahmen sind noch vergleichsweise wenig innovativ – und selbst diese finden sich nur in jedem zweiten Unternehmen. Eine umfassendere Vorsorge erscheint geboten, die strategische Lagerhaltung, langfristige Lieferverträge und die Entwicklung von Ersatzmaterialien umfasst. Besonders kleinere Unternehmen sind oft nicht ausreichend vorbereitet und auf die Unterstützung der Politik angewiesen.

Lehren für die Zukunft

Was kann aus der Germanium-Krise gelernt werden?

Die Germanium-Krise offenbart die gefährliche Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern bei kritischen Rohstoffen. Sie zeigt, wie schnell geopolitische Spannungen zu Versorgungsengpässen führen können. Deutschland und Europa haben die Warnsignale zu lange ignoriert und sind nun in einer schwierigen Lage.

Die Krise macht deutlich, dass eine Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Rohstoffbedarf nicht funktioniert. Die Rohstoffproduktivität lässt sich nicht in einem Maße erhöhen, das Rohstoffimporte überflüssig macht. Deutschland als hochentwickelte und exportorientierte Volkswirtschaft wird auch künftig auf kritische Rohstoffe angewiesen sein.

Welche strukturellen Veränderungen sind nötig?

Deutschland und Europa müssen eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft für mineralische und metallische Rohstoffe aufbauen. Heimische Primärrohstoffe und effizientes Recycling müssen als komplementäre Quellen der Versorgung aufgebaut werden. Metalle sind ideale Kandidaten dafür, da sie nur gebraucht, aber nicht verbraucht werden.

Die Diversifizierung der Lieferquellen ist essentiell, aber nicht ausreichend. Deutschland muss in die heimische Rohstoffgewinnung investieren, auch wenn eine vollständige Autarkie unrealistisch ist. Vielmehr geht es darum, Resilienz zu erreichen und nicht mehr völlig abhängig von einzelnen Lieferländern zu sein. Der Aufbau strategischer Reserven, die Förderung von Recyclingtechnologien und die Entwicklung von Substitutionsmöglichkeiten sind unverzichtbar.

Wie kann eine resiliente Rohstoffversorgung aussehen?

Eine resiliente Rohstoffversorgung erfordert einen Mix aus verschiedenen Strategien. Erstens müssen heimische Rohstoffquellen erschlossen werden, auch wenn dies mit höheren Kosten verbunden ist. Zweitens sind strategische Partnerschaften mit verlässlichen Lieferländern außerhalb Chinas aufzubauen. Drittens müssen Recycling und Kreislaufwirtschaft massiv ausgebaut werden.

Viertens sind Investitionen in Forschung und Entwicklung für Substitutionsmaterialien erforderlich. Fünftens müssen strategische Reserven aufgebaut werden, um kurzfristige Versorgungsunterbrechungen abfedern zu können. All diese Maßnahmen erfordern langfristige Planung, erhebliche Investitionen und politische Unterstützung. Die Germanium-Krise zeigt: Wer zu spät reagiert, zahlt einen hohen Preis.

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten