Strategische Verständnisfragen: Rechenzentrum gegen Fabrik? Schnell & riskant vs. langsam & stabil?

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 4. August 2025 / Update vom: 4. August 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Strategische Verständnisfragen: Fabrik gegen Rechenzentrum? Schnell & riskant vs. langsam & stabil? – Bild: Xpert.Digital

Strategische Weichenstellung für die Volkswirtschaft: Schneller zum Erfolg mit der Cloud oder klassischem Gewerbe?

Infrastrukturaufbau im 21. Jahrhundert: Ein Vergleich zwischen Informationstechnologie und produzierendem Gewerbe in Deutschland

Die strategische Frage, welche Art von volkswirtschaftlicher Infrastruktur – Informationstechnologie (IT) oder produzierendes Gewerbe – bei vorhandenen finanziellen Mitteln einfacher und schneller zu etablieren ist, steht im Zentrum moderner Industriepolitik. Diese Analyse liefert eine differenzierte Antwort, die über eine simple Gegenüberstellung von Bauzeiten hinausgeht und die entscheidenden, nicht-monetären Engpässe in den Bereichen Technologie, Humankapital und Regulierung beleuchtet.

Die zentrale Schlussfolgerung lautet: Die Kerninfrastruktur der Informationstechnologie, insbesondere in Form modularer Rechenzentren und Cloud-basierter Service-Modelle, ist in ihrer operativen Inbetriebnahme nachweislich schneller zu realisieren. Diese Geschwindigkeit resultiert aus industrialisierten Bauweisen, der Standardisierung von Kernkomponenten und einem agileren Zugang zu globalen Talentpools. Der Begriff der „Einfachheit“ ist jedoch komplexer und führt zu einem differenzierteren Urteil. Während der physische und technologische Aufbau der IT-Infrastruktur zügiger vonstattengehen kann, profitiert das produzierende Gewerbe in Deutschland von einem etablierteren, wenn auch langsameren, regulatorischen und bildungspolitischen Rahmen. Dieser etablierte Pfad kann den Prozess berechenbarer machen und vor neuartigen rechtlichen Herausforderungen schützen, die den Aufbau von Rechenzentren zunehmend prägen.

Passend dazu:

- Der Fünf-Punkte-Plan: So will Deutschland KI-Weltspitze werden – Daten-Gigafactory und öffentliche Aufträge für KI-Startups

Die Analyse stützt sich auf vier Säulen:

Physischer Aufbau

IT-Infrastruktur gewinnt durch modulare Bauweisen einen signifikanten Zeitvorteil. Ein Rechenzentrum kann in Monaten errichtet werden, während eine komplexe Fabrik Jahre benötigt.

Technologische Lieferketten

Die IT-Branche profitiert von hochgradig standardisierten und kommodifizierten Komponenten, die eine schnelle Integration ermöglichen. Dies steht im Gegensatz zu den langen Vorlaufzeiten für maßgeschneiderte Maschinen im Industriesektor. Diese Geschwindigkeit der IT ist jedoch von fragilen, global konzentrierten Lieferketten abhängig.

Humankapital

Der IT-Sektor kann seine Belegschaft durch flexiblere Ausbildungswege und die leichtere Integration internationaler Fachkräfte schneller skalieren. Das deutsche duale Ausbildungssystem für die Industrie produziert exzellente Fachkräfte, ist aber in seinem Aufbau und seiner Skalierung naturgemäß langsamer.

Regulatorische Hürden

Hier kehrt sich das Bild teilweise um. Die Genehmigung von Fabriken folgt einem zwar langsamen, aber etablierten und somit berechenbaren Prozess. Rechenzentren sehen sich hingegen mit neuen, sich schnell ändernden und vielschichtigen Gesetzen (z. B. Energieeffizienzgesetz) konfrontiert, die zu Unvorhersehbarkeit und Verzögerungen führen.

Letztlich ist der entscheidende Faktor für Geschwindigkeit und Einfachheit nicht der Sektor an sich, sondern das Zusammenspiel von gewählter Bau- und Technologiemethodik, der Resilienz der Lieferketten, der Strategie zur Entwicklung des Humankapitals und dem politischen Willen, bürokratische Trägheit zu überwinden.

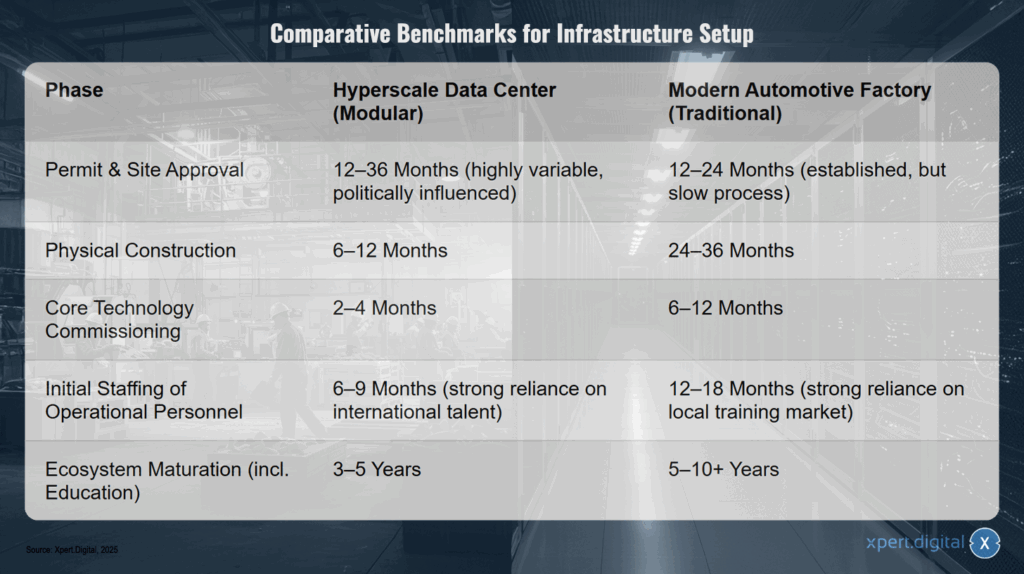

Vergleichende Benchmarks für den Infrastrukturaufbau

Beim Vergleich der Benchmarks für den Infrastrukturaufbau zeigt sich, dass der Prozess der Genehmigung und Standortfreigabe für ein Hyperscale-Rechenzentrum modular gestaltet und stark variabel ist, mit einer Dauer von 12 bis 36 Monaten, zudem wird er politisch beeinflusst. Dagegen dauert dieser etablierte, aber langsamere Prozess bei einer modernen Automobilfabrik traditioneller Bauweise 12 bis 24 Monate. Der physische Bau eines modularen Hyperscale-Rechenzentrums benötigt 6 bis 12 Monate, während bei der Automobilfabrik 24 bis 36 Monate veranschlagt werden. Die Inbetriebnahme der Kerntechnologie erfolgt beim Rechenzentrum innerhalb von 2 bis 4 Monaten, bei der Automobilfabrik dagegen erst nach 6 bis 12 Monaten. Die Erstbesetzung des operativen Personals hängt beim Hyperscale-Rechenzentrum stark vom internationalen Talentpool ab und dauert 6 bis 9 Monate, während bei der Automobilfabrik die Abhängigkeit vom lokalen Ausbildungsmarkt besteht und die Besetzung 12 bis 18 Monate in Anspruch nimmt. Schließlich reift das Ökosystem inklusive Bildungsmaßnahmen bei Hyperscale-Rechenzentren innerhalb von 3 bis 5 Jahren, bei modernen Automobilfabriken kann die Entwicklung mehr als 5 bis über 10 Jahre dauern.

Die physische Grundlage: Bauzeiten und Methodologien

Die Errichtung der physischen Hülle – des Gebäudes selbst – stellt die erste und sichtbarste Phase jedes Infrastrukturprojekts dar. Die Analyse der hierbei angewandten Methoden und der resultierenden Zeitlinien offenbart fundamentale Unterschiede zwischen dem Aufbau von IT-Rechenzentren und industriellen Produktionsstätten.

Rechenzentren: Die Beschleunigung durch Modularität und Vorfertigung

Der traditionelle Bau eines Rechenzentrums ist ein langwieriges Unterfangen, das oft 12 bis 18 Monate oder länger in Anspruch nimmt. Dieser klassische Ansatz ist jedoch zunehmend einem Paradigmenwechsel gewichen, der auf Modularität und Vorfertigung setzt. Diese modernen Methoden haben das Potenzial, die Bauzeiten dramatisch zu verkürzen. Fallstudien belegen die Effektivität dieses Ansatzes eindrucksvoll: So konnte Alibaba in der klimatisch anspruchsvollen Region Zhangbei, wo Bauarbeiten für fast ein halbes Jahr unmöglich sind, innerhalb von nur einem Jahr zwei riesige Rechenzentren errichten, indem konsequent auf eine vorgefertigte modulare Bauweise gesetzt wurde.

Noch radikaler sind die Zeitersparnisse bei vollständig modularisierten Konzepten. Hier kann die Fertigstellung eines Rechenzentrums auf lediglich ein bis zwei Monate reduziert werden, verglichen mit ein bis zwei Jahren bei herkömmlicher Bauweise. Der Schlüssel zu dieser Beschleunigung liegt in der Entkopplung und Parallelisierung der Arbeitsschritte. Während vor Ort die grundlegenden Tiefbauarbeiten, die Erstellung des Fundaments und der Gebäudehülle stattfinden, werden die hochkomplexen technischen Module – IT-Racks, Kühlsysteme, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) und Stromverteiler – in einer kontrollierten Fabrikumgebung auf einer Fließband-ähnlichen Fertigungsstraße produziert. Diese vorgefertigten Module müssen vor Ort nur noch aufgestellt und zusammengesetzt werden, was die technische Komplexität und den Arbeitsaufwand auf der Baustelle erheblich reduziert. Dieser Wandel von einem sequenziellen zu einem parallelen Vorgehen ist der entscheidende Hebel zur Komprimierung des kritischen Pfads im Projektzeitplan.

Diese industrialisierte Bauweise wird erst durch die hohe Standardisierung der Kernkomponenten eines Rechenzentrums ermöglicht. Ein Rechenzentrum ist im Wesentlichen eine hochtechnologische Lagerhalle, eine “Maschine, die Maschinen beherbergt”. Es enthält Tausende von standardisierten Servern, Speichersystemen und Netzwerkgeräten in ebenfalls standardisierten Racks. Diese Homogenität der Funktion erlaubt eine Homogenität der Form. Die resultierende Struktur ist hochgradig repetitiv und eignet sich daher ideal für die “Kopieren-und-Einfügen”-Logik der modularen Fertigung. Technologische Innovationen wie die von Corning entwickelten Schnellverbindungskabel, die die Verkabelung zwischen Rechenzentren um bis zu 70 % beschleunigen, treiben die Vision eines “Data Center in a Day” weiter voran.

Produktionsanlagen: Die Herausforderung von Maßstab und maßgeschneidertem Design

Im Gegensatz dazu ist der Bau einer modernen, großflächigen Produktionsanlage ein Projekt, das sich über mehrere Jahre erstreckt. Die “Factory 56” von Mercedes-Benz in Sindelfingen, eine der modernsten Automobilfabriken der Welt, hatte eine Bauzeit von 2,5 Jahren. Auch die Errichtung der Tesla Gigafactory in Berlin-Brandenburg war ein mehrjähriges Vorhaben. Solche Anlagen sind durch ihre immense Größe – die Factory 56 umfasst eine Grundfläche von 220.000 Quadratmetern – und ihre hochgradig spezialisierten Prozessanforderungen gekennzeichnet.

Der entscheidende Unterschied zu einem Rechenzentrum liegt in der Dominanz des Produktionsprozesses über die Gebäudestruktur. Während das Gebäude eines Rechenzentrums standardisierte IT-Hardware beherbergt, wird die Architektur einer Fabrik fundamental durch den einzigartigen, oft linearen und physisch massiven Herstellungsprozess geformt, den sie umschließen muss. In der Automobilfertigung beispielsweise erfordern die einzelnen Stufen wie Presswerk, Karosserierohbau, Lackiererei und Endmontage völlig unterschiedliche und hochspezialisierte bauliche Gegebenheiten. Schwere Pressen benötigen massive Fundamente, Lackierereien erfordern staubfreie Reinräume mit komplexer Luft- und Ablufttechnik. Diese maßgeschneiderte, prozessgetriebene Natur schränkt die Anwendung von standardisierten, wiederholbaren Modulen, wie sie im Rechenzentrumsbau üblich sind, stark ein und erzwingt einen eher traditionellen, sequenziellen Bauablauf, der naturgemäß langsamer ist.

Zwar existieren auch im Industriebau serielle und modulare Bauweisen, wie die Element- oder Raummodulbauweise, die bei Gebäuden mit repetitiven Strukturen wie Hotels, Schulen oder Kliniken Zeitvorteile bringen. Ihre Anwendung auf eine komplexe, heterogene Fabrikstruktur ist jedoch nur sehr begrenzt möglich, meist in Form von Hybridbauweisen, bei denen beispielsweise vorgefertigte Sanitäreinheiten in eine ansonsten konventionell errichtete Struktur integriert werden.

Die Komplexität wird weiter erhöht, wenn es sich um “Brownfield”-Projekte handelt, also die Modernisierung bestehender Industrieanlagen. Das Nachrüsten (“Retrofit”) bestehender Anlagen mit neuer Sensorik und Steuerungstechnik ist eine gängige, kosteneffiziente Strategie zur Digitalisierung, fügt aber zusätzliche Planungsschritte und Schnittstellenprobleme hinzu. “Greenfield”-Projekte auf der grünen Wiese, wie die Factory 56 oder die Tesla Gigafactory, bieten zwar mehr Gestaltungsfreiheit, erfordern aber immense logistische und infrastrukturelle Vorarbeiten für Verkehrs- und Versorgungsanbindungen, die die Gesamtprojektzeit ebenfalls verlängern.

Vergleichendes Urteil zum physischen Bau

Im reinen physischen Aufbau hat die IT-Infrastruktur einen klaren und signifikanten Geschwindigkeitsvorteil, der jedoch fast ausschließlich auf der Anwendung modularer und vorgefertigter Bauweisen beruht. Ein traditionell errichtetes Rechenzentrum mit einer Bauzeit von 12 bis 18 Monaten nähert sich bereits der Zeitlinie kleinerer Industrieanlagen an. Der systemimmanente Bedarf des produzierenden Gewerbes an großflächigen, prozessspezifischen und maßgeschneiderten Strukturen macht den Neubau von Grund auf fundamental langsamer.

🎯📊 Integration einer unabhängigen und Datenquellen-übergreifenden KI-Plattform 🤖🌐 für alle Unternehmensbelange

Integration einer unabhängigen und Datenquellen-übergreifenden KI-Plattform für alle Unternehmensbelange - Bild: Xpert.Digital

KI-Gamechanger: Die flexibelste KI-Plattform - Maßgeschneiderte Lösungen, die Kosten senken, Ihre Entscheidungen verbessern und die Effizienz steigern

Unabhängige KI-Plattform: Integriert alle relevanten Unternehmensdatenquellen

- Diese KI-Plattform interagiert mit allen spezifischen Datenquellen

- Von SAP, Microsoft, Jira, Confluence, Salesforce, Zoom, Dropbox und vielen andere Daten-Management-Systmen

- Schnelle KI-Integration: Maßgeschneiderte KI-Lösungen für Unternehmen in Stunden oder Tagen, anstatt Monaten

- Flexible Infrastruktur: Cloud-basiert oder Hosting im eigenen Rechenzentrum (Deutschland, Europa, freie Standortwahl)

- Höchste Datensicherheit: Einsatz in Anwaltskanzleien ist der sichere Beweis

- Einsatz über die unterschiedlichsten Unternehmensdatenquellen hinweg

- Wahl der eigenen bzw. verschiedenen KI-Modelle (DE,EU,USA,CN)

Herausforderungen, die unsere KI-Plattform löst

- Mangelnde Passgenauigkeit herkömmlicher KI-Lösungen

- Datenschutz und sichere Verwaltung sensibler Daten

- Hohe Kosten und Komplexität individueller KI-Entwicklung

- Mangel an qualifizierten KI-Fachkräften

- Integration von KI in bestehende IT-Systeme

Mehr dazu hier:

Infrastrukturentwicklung am Beispiel Deutschland: Tempo, Risiken und regulatorische Hürden

Der technologische Kern: Beschaffung, Integration und Lieferkettendynamik

Nach der Errichtung der physischen Hülle richtet sich der Fokus auf das technologische Herzstück, das die jeweilige Infrastruktur funktionsfähig macht. Die Analyse der Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme dieser Kerntechnologien offenbart tiefgreifende Unterschiede in Komplexität, Geschwindigkeit und den zugrunde liegenden Lieferketten.

Passend dazu:

- Silicon Valley überschätzt? Warum Europas alte Stärke plötzlich wieder Gold wert ist – KI trifft Maschinenbau

Die globale IT-Hardware-Lieferkette: Konzentriert, komplex und volatil

Die Lieferkette für IT-Hardware ist von außergewöhnlicher Komplexität geprägt. Die Komponenten eines einzigen Notebooks durchlaufen von der Rohstoffgewinnung in Minen über diverse Schmelzhütten, Raffinerien und Teilehersteller ein globales, mehrstufiges Netzwerk, bevor sie den Endverbraucher erreichen. Diese Komplexität, die Tausende von Arbeitern involviert, ist ein wesentlicher Grund für die relativ niedrigen Kosten der Hardware, birgt aber gleichzeitig erhebliche Risiken in Bezug auf Arbeitsrecht, Menschenrechte und Nachhaltigkeit. Ein weiteres Merkmal ist die hohe Konzentration bei kritischen Komponenten. Insbesondere bei Hochleistungsprozessoren (CPUs) und Grafikprozessoren (GPUs), die für KI-Anwendungen unerlässlich sind, dominieren wenige Designer und Hersteller den Weltmarkt. Dies schafft systemische Risiken und Anfälligkeit für Engpässe. Hinzu kommt der kurze Lebenszyklus der IT-Hardware, der eine strukturierte Beschaffung und regelmäßige Erneuerungszyklen erfordert, um Leistung und Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Trotz dieser tiefgreifenden Komplexität in der Herstellung kann die Beschaffung und Integration von IT-Hardware auf der Ebene des Rechenzentrumsaufbaus bemerkenswert schnell sein. Dies ist auf die hohe Standardisierung und Kommodifizierung der Produkte zurückzuführen. Server, Switches und Speichersysteme sind standardisierte Einheiten, die in großen Mengen bestellt werden können. Ein Unternehmen kann einen Auftrag über Tausende von Servern platzieren. Die Integration ist dann primär eine Frage der physischen Installation in die Racks und der anschließenden Software-Konfiguration. Dieser Prozess ist in hohem Maße automatisierbar. Die globale IT-Industrie hat eine Abstraktionsebene geschaffen, die den Server zu einem “Lego-Stein” macht und eine schnelle Montage im großen Maßstab ermöglicht.

Noch radikaler ist die Beschleunigung durch Cloud-Dienste. Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP) abstrahieren die physische Ebene vollständig. Ein Unternehmen kann über Colocation- oder Hybrid-Cloud-Modelle auf eine fertige KI-Infrastruktur zugreifen, ohne ein einziges eigenes Rechenzentrum bauen oder auch nur einen Server anfassen zu müssen. Die Bereitstellung riesiger Rechenkapazitäten wird zu einem Software-definierten Prozess, der Minuten statt Monate dauert.

Passend dazu:

Diese Geschwindigkeit und Einfachheit in der Bereitstellung beruhen jedoch auf einem fragilen Fundament. Die hohe geografische Konzentration in der Fertigung kritischer Komponenten, insbesondere bei fortschrittlichen Halbleitern, schafft eine systemische Schwachstelle. Ein einzelnes geopolitisches Ereignis, eine Naturkatastrophe oder eine Pandemie kann die globale Lieferkette empfindlich stören und zu massiven Verzögerungen und Preisexplosionen führen, wie die jüngsten Engpässe bei GPUs gezeigt haben. Die Geschwindigkeit der IT-Infrastruktur ist somit stark von einem stabilen globalen Handelsumfeld abhängig. Der Sektor hat lokale Komplexität gegen ein globales, systemisches Risiko eingetauscht: Die Lieferkette ist effizient und schnell, wenn sie funktioniert, aber spröde und langsam, wenn sie bricht.

Passend dazu:

Das Ökosystem der Industriemaschinen: Diversifiziert, spezialisiert und maßgeschneidert

Produktionsanlagen werden mit einer breiten Palette hochspezialisierter Maschinen ausgestattet, die von CNC-Bearbeitungszentren und Robotern bis hin zu komplexen, verketteten Fertigungsstraßen reichen. Viele dieser Systeme sind keine Standardprodukte, sondern werden für eine spezifische Produktionsaufgabe maßgeschneidert oder zumindest stark modifiziert. Die Vorlaufzeiten für solche Anlagen können beträchtlich sein und Monate oder sogar Jahre betragen. Das Ökosystem umfasst große Maschinenbauunternehmen, hochspezialisierte Komponentenlieferanten und Systemintegratoren, die Automatisierungslösungen realisieren. Der Trend geht klar in Richtung intelligenter, vernetzter Systeme im Sinne von Industrie 4.0, die Sensorik, IoT-Gateways und KI zur Prozesssteuerung und vorausschauenden Wartung nutzen.

Der primäre Zeitengpass bei der Ausstattung einer Fabrik liegt in der Entwicklung, der Herstellung, der Lieferung und der Installation dieser kundenspezifischen Maschinen. Es handelt sich oft um massive, komplexe Systeme, die ihrerseits kleine Fabriken sind. Das Problem der “Maschine, die die Maschine baut” führt zu signifikanten Vorlaufzeiten, die in der kommodifizierten IT-Welt seltener sind. Während ein Unternehmen 10.000 identische Server kaufen kann, benötigt eine Fabrik eine heterogene Sammlung von oft einzigartigen, miteinander verbundenen und häufig auf Bestellung gefertigten Maschinen. Der Zeitaufwand für die Spezifikation, das Design, den Bau und den Test jeder dieser individuellen Maschinen führt zu einem wesentlich längeren und komplexeren Beschaffungs- und Inbetriebnahmezyklus.

Diese langsamere, aber maßgeschneiderte Lieferkette könnte jedoch in mancher Hinsicht widerstandsfähiger sein. Sie ist geografisch und technologisch diversifizierter als die hochkonzentrierte Halbleiterindustrie. Ein deutsches Unternehmen kann qualitativ hochwertige Maschinen oft von Zulieferern aus Deutschland oder dem europäischen Binnenmarkt beziehen, was die Abhängigkeit von transkontinentalen Transportwegen und den damit verbundenen geopolitischen Risiken verringert. Der starke deutsche Maschinenbau (“Mittelstand”) bildet hier ein robustes regionales Rückgrat. Dies stellt einen klaren Kompromiss dar: geringere Geschwindigkeit bei potenziell höherer Stabilität der Lieferkette.

Inbetriebnahme und Integration: Software-definierte Flexibilität versus mechanische Starrheit

Die Inbetriebnahme einer IT-Infrastruktur ist vorrangig eine Herausforderung der Software und des Netzwerks. Es geht um die Konfiguration von Servern, die Bereitstellung von Betriebssystemen und Anwendungen sowie den Aufbau der Netzwerkverbindungen. Diese Prozesse sind in hohem Maße durch Skripte und Automatisierungstools steuerbar.

Die Inbetriebnahme einer Fabrik hingegen ist ein fundamental mechanischer und physikalischer Prozess. Sie umfasst die physische Installation, Kalibrierung und Integration von schwerem Gerät. Maschinen müssen exakt ausgerichtet, mechanisch und elektrisch verbunden und in langwierigen Testläufen aufeinander abgestimmt werden. Auch wenn moderne Fabriken durch Steuerungssoftware und KI hochgradig automatisiert sind, ist die anfängliche Einrichtung ein massives physisches Unterfangen, das nicht einfach per Software-Update modifiziert werden kann.

Vergleichendes Urteil zur technologischen Ausstattung

Der technologische Kern einer IT-Infrastruktur ist aufgrund von Standardisierung, Massenbeschaffung und software-definierter Integration signifikant schneller zu beschaffen und in Betrieb zu nehmen als der einer Produktionsanlage. Diese Geschwindigkeit ist jedoch an die Bedingung einer funktionierenden und stabilen globalen Lieferkette geknüpft. Das produzierende Gewerbe steht vor einem langsameren und komplexeren Prozess der Beschaffung und Installation maßgeschneiderter Maschinen, profitiert aber möglicherweise von einer diversifizierteren und regional verankerten Zuliefererbasis, die eine höhere Resilienz bieten kann.

Die Humankapital-Pipeline: Eine Geschichte zweier Fachkräftelücken

Der komplexeste und oft zeitaufwendigste Faktor beim Aufbau einer neuen Infrastruktur ist die Entwicklung des menschlichen Talents und des unterstützenden Bildungsumfelds. Ohne qualifizierte Mitarbeiter, die die Technologie planen, bauen, betreiben und warten können, bleiben selbst die modernsten Anlagen unproduktiv. Hier zeigen sich die vielleicht tiefgreifendsten Unterschiede zwischen der IT- und der Industriewelt.

Passend dazu:

- Neuausrichtung beim Thema Fachkräftemangel – die ethische Dilemmata im Fachkräftemangel (Brain Drain): Wer zahlt den Preis?

Die Entwicklung der digitalen Belegschaft: Wege, Dauer und globale Talentpools

Die Wege in IT-Berufe in Deutschland werden zunehmend flexibler und durchlässiger. Eine bemerkenswerte Entwicklung ist die Möglichkeit, mit nur zwei Jahren nachgewiesener Berufserfahrung als “IT-Spezialist” anerkannt zu werden und eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, selbst ohne formellen Berufs- oder Hochschulabschluss. Dies stellt eine signifikante Abweichung von der traditionellen deutschen Betonung formaler Qualifikationen dar. Der klassische Weg, die duale Ausbildung zum Fachinformatiker (z.B. in der Fachrichtung Systemintegration), dauert drei Jahre. Diese Ausbildung ist modern und praxisnah konzipiert und vermittelt ein breites Spektrum an gefragten Fähigkeiten, von der Netzwerk- und Serveradministration über Cloud-Computing bis hin zu IT-Sicherheit und der Anwendung von KI-Tools. Für höherqualifizierte Rollen, etwa in der KI-Forschung oder Software-Architektur, ist oft ein Hochschulstudium (Bachelor oder Master) erforderlich, doch das Feld ist bekannt für seine Offenheit gegenüber hochtalentierten Quereinsteigern. Zudem nutzt Deutschland aktiv Instrumente wie die Blaue Karte EU, um hochqualifizierte IT-Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben.

Diese strukturellen Gegebenheiten ermöglichen eine agilere und schnellere Skalierung der IT-Belegschaft. Die Kombination aus kürzeren, flexibleren Ausbildungspfaden, niedrigeren formalen Eintrittsbarrieren für erfahrene ausländische Fachkräfte und der Tatsache, dass die Arbeit selbst weniger sprachabhängig ist (Code ist eine universelle Sprache), öffnet den Zugang zu einem globalen Talentpool. Viele Tätigkeiten können zudem remote ausgeführt werden, was die geografischen Beschränkungen weiter aufhebt.

Die Geschwindigkeit und Agilität des IT-Sektors haben jedoch einen Preis: die schnelle Veralterung von Wissen. Technologien, Programmiersprachen und Plattformen entwickeln sich in rasantem Tempo weiter. Eine dreijährige Ausbildung ist nur der Ausgangspunkt für einen Prozess des lebenslangen Lernens. Die Liste neuer Technologien, mit denen sich Fachinformatiker heute befassen müssen, ist lang und reicht von Blockchain über Edge Computing bis hin zu KI-Programmierassistenten. Das “Wissensumfeld” für die IT ist daher weniger durch statische Institutionen wie Schulen und Universitäten geprägt, sondern vielmehr durch ein dynamisches Ökosystem aus Online-Kursen, Herstellerzertifizierungen, Unternehmensschulungen und einem hohen Maß an Eigeninitiative. Der Aufbau einer nachhaltigen IT-Belegschaft ist somit kein einmaliger Akt des “Schulenbauens”, sondern ein kontinuierlicher Prozess der Etablierung von Lernsystemen.

Das Schmieden der industriellen Belegschaft: Das deutsche duale System und die Ingenieurskunst

Das Rückgrat der deutschen Industriearbeiterschaft ist das weltweit anerkannte duale System der Berufsausbildung. Die Ausbildung zum Industriemechaniker dauert 3,5 Jahre und kombiniert theoretischen Unterricht in der Berufsschule mit praktischer Arbeit im Ausbildungsbetrieb. Diese Ausbildung ist außerordentlich umfassend und vermittelt tiefgreifende Kenntnisse in Fertigungsprozessen, Montage, Instandhaltung, Steuerungstechnik und technischer Kommunikation. Zunehmend werden auch digitale Kompetenzen wie die Programmierung von CNC-Maschinen, der Umgang mit additiven Fertigungsverfahren (3D-Druck) und IT-gestützte Anlagenänderungen integriert. Für weiterführende Fach- und Führungsaufgaben sind formale Weiterbildungen zum Industriemeister oder Staatlich geprüften Techniker oder ein Hochschulstudium in Ingenieurwissenschaften wie dem Maschinenbau erforderlich, was weitere Jahre in Anspruch nimmt.

Das deutsche industrielle Ausbildungsmodell priorisiert Tiefe, Qualität und Standardisierung über Geschwindigkeit. Die lange Ausbildungsdauer von 3,5 Jahren stellt ein hohes Maß an Kompetenz, Vielseitigkeit und Problemlösungsfähigkeit sicher. Dieses System produziert eine hochqualifizierte, zuverlässige und international geschätzte Fachkraft, ist aber naturgemäß langsam in der Skalierung. Man kann einen Meister nicht im Schnellverfahren ausbilden. Die Humankapital-Pipeline für das produzierende Gewerbe ist somit eine langfristige, strategische Investition mit erheblichen Vorlaufzeiten.

Der Aufbau einer Produktionsinfrastruktur ist untrennbar mit dem Aufbau der lokalen Bildungsinfrastruktur verbunden. Er stützt sich auf ein dichtes Netz von Berufsschulen, Fachhochschulen, technischen Universitäten und anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen wie der Fraunhofer-Gesellschaft. Um die Lücke zwischen traditioneller Ausbildung und den Anforderungen der Industrie 4.0 zu schließen, werden innovative Konzepte wie “Lernfabriken” an beruflichen Schulen entwickelt, in denen kaufmännische und gewerblich-technische Auszubildende gemeinsam an realitätsnahen Produktionsprozessen lernen. Dies verdeutlicht, dass die Etablierung eines neuen Industriestandorts nicht nur den Bau einer Fabrik erfordert, sondern auch die Sicherstellung, dass das lokale Bildungsökosystem die benötigten Qualifikationen liefern kann – ein Prozess, dessen Reifung Jahre oder Jahrzehnte dauern kann. Die Abhängigkeit der Industrie von diesem physisch verankerten Wissensumfeld ist weitaus größer als die des global orientierten IT-Sektors.

Der Fachkräftemangel: Eine vergleichende Analyse eines kritischen nationalen Engpasses

Deutschland leidet branchenübergreifend unter einem gravierenden Fachkräftemangel. Dieser Engpass trifft beide hier untersuchten Sektoren hart. Eine Studie für Baden-Württemberg aus dem Jahr 2017 prognostizierte einen Anstieg der Lücke bei IT-Arbeitskräften von 3.000 auf 6.700 bis zum Jahr 2030. Gleichzeitig meldet das Handwerk, zu dem viele Produktionsberufe zählen, “ausgeprägte Fachkräfteengpässe”. Ein DIHK-Report von 2023 bestätigt die Dramatik: 54 % der Industrieunternehmen und 53 % der Bauunternehmen können offene Stellen nicht besetzen. Dieser Mangel wird als erhebliches Standortrisiko für die deutsche Wirtschaft eingestuft. Die IHK Baden-Württemberg rechnet bis 2035 mit einer Lücke von 863.000 Fachkräften im Land.

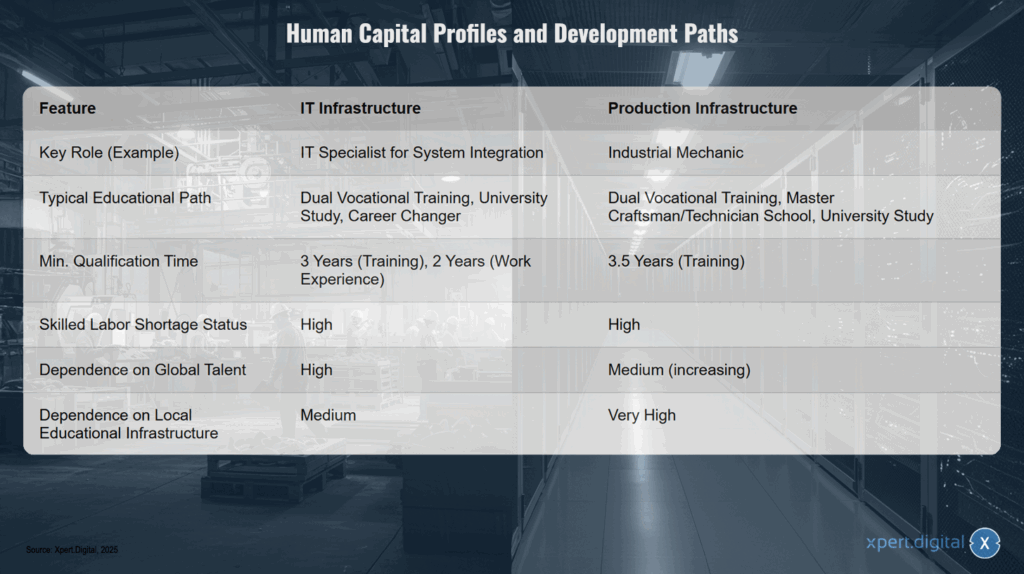

Humankapitalprofile und Entwicklungspfade

Die Humankapitalprofile und Entwicklungspfade unterscheiden sich zwischen IT- und Produktionsinfrastruktur. In der IT-Infrastruktur nimmt der Fachinformatiker für Systemintegration eine Schlüsselrolle ein, während in der Produktionsinfrastruktur der Industriemechaniker zentral ist. Typische Bildungswege in der IT sind die duale Ausbildung, ein Studium oder der Quereinstieg, wohingegen in der Produktion neben dualer Ausbildung auch die Meister- oder Technikerschule sowie ein Studium häufig sind. Die minimale Qualifikationszeit beträgt in der IT drei Jahre Ausbildung plus zwei Jahre Berufserfahrung, in der Produktion sind es etwa 3,5 Jahre Ausbildung. In beiden Bereichen herrscht ein hoher Fachkräftemangel. Die IT-Branche ist stark abhängig von globalem Talent, während die Abhängigkeit in der Produktion mittel, aber steigend ist. Die lokale Bildungsinfrastruktur spielt in der IT eine mittlere Rolle, in der Produktion hingegen eine sehr hohe. Zudem verfügt der IT-Sektor über agilere Mechanismen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, während das produzierende Gewerbe stärker an das heimische Bildungssystem gebunden ist.

Vergleichendes Urteil zum Humankapital

Beide Sektoren sind durch den Fachkräftemangel stark eingeschränkt. Der IT-Sektor verfügt jedoch über agilere und schnellere Mechanismen, um diesen Engpass zu mildern. Flexible Einstiegswege, eine stärkere globale Ausrichtung und die Möglichkeit zur Remote-Arbeit erlauben einen schnelleren Zugriff auf Talente. Die Humankapital-Pipeline des produzierenden Gewerbes ist langsamer und stärker an das inländische, formalisierte deutsche Bildungssystem gekoppelt, was den Fachkräftemangel zu einem potenziell hartnäckigeren und langfristigeren Engpass macht. Der Aufbau des Humankapitals für eine neue IT-Infrastruktur ist daher wahrscheinlich schneller, wenn auch nicht unbedingt einfacher, als für eine neue Produktionsinfrastruktur.

Der regulatorische Spießrutenlauf: Die Navigation durch die deutsche Bürokratie

Unabhängig von finanziellen Ressourcen erweisen sich die rechtlichen und administrativen Hürden oft als der größte und unberechenbarste Engpass bei großen Infrastrukturprojekten in Deutschland. Die Analyse der Genehmigungsverfahren für Rechenzentren und Fabriken offenbart ein komplexes Bild aus etablierter Trägheit und neuartiger Komplexität.

Die Genehmigung von Rechenzentren: Im Spannungsfeld von Energie, Umwelt und Datenrecht

Der Bau eines Rechenzentrums in Deutschland unterliegt einem dichten und sich schnell entwickelnden Netz von Vorschriften. Neben dem klassischen Baurecht (Baurecht) wird der Prozess zunehmend von spezifischen, technologiegetriebenen Gesetzen dominiert. An vorderster Front steht das Energieeffizienzgesetz (EnEfG), das 2023 in Kraft trat. Es schreibt strenge Grenzwerte für die Energieverbrauchseffektivität (Power Usage Effectiveness, PUE) vor – bis 2030 muss ein maximaler PUE-Wert von 1,3 erreicht werden – und enthält verbindliche Vorgaben zur Nutzung von Abwärme. Diese Anforderungen stellen Betreiber vor erhebliche technische und planerische Herausforderungen. Parallel dazu müssen Rechenzentren die strengen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und umfassende Cybersicherheitsmaßnahmen erfüllen, um die verarbeiteten Daten zu schützen.

Die Kombination dieser Faktoren führt zu notorisch langsamen Genehmigungsverfahren. Branchenexperten berichten von Zeiträumen, die von “vielen Monaten bis zu Jahren” reichen, was in einem scharfen Kontrast zu den “wenigen Wochen” steht, die in anderen EU-Ländern oft ausreichen. Dieser Zeitverzug wird als gravierender Wettbewerbsnachteil für den Standort Deutschland angesehen.

Die eigentliche Herausforderung liegt jedoch nicht nur in der Langsamkeit, sondern in der Neuartigkeit und Vielschichtigkeit der Regulierung, die eine hohe Unvorhersehbarkeit erzeugt. Investoren sehen sich einem “beweglichen Ziel” gegenüber, da sich Gesetze auf nationaler und EU-Ebene schnell ändern und überlagern. Die Pflicht, unterschiedliche und teils inkonsistente Kennzahlen an nationale Register und EU-Datenbanken zu melden, erhöht die bürokratische Last zusätzlich. Die Forderung von Branchenverbänden, das Investitionsbeschleunigungsgesetz auch auf Rechenzentren auszuweiten, ist ein klares Eingeständnis, dass der aktuelle Prozess als nicht mehr tragbar angesehen wird. Hinzu kommt eine zunehmende Politisierung von Rechenzentren. Ihr enormer Energie- und Wasserverbrauch rückt sie in den Fokus der öffentlichen und politischen Debatte, was Genehmigungsverfahren zusätzlich verkomplizieren und verzögern kann.

Die Genehmigung von Produktionsanlagen: Der traditionelle Pfad von Flächennutzung und Immissionsschutz

Das Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen in Deutschland ist im Vergleich dazu ein wesentlich etablierterer Prozess. Er wird primär durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) geregelt, das klare Verfahrenswege und Fristen vorgibt. Ein förmliches Genehmigungsverfahren für eine Neuanlage soll maximal sieben Monate dauern, ein vereinfachtes Verfahren drei Monate. Obwohl diese Fristen in der Praxis oft überschritten werden, bieten sie doch einen rechtlichen Rahmen. Der Prozess beinhaltet detaillierte Umweltverträglichkeitsprüfungen, die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Abstimmung mit einer Vielzahl von Behörden, den sogenannten Trägern öffentlicher Belange. Auch das allgemeine Baugenehmigungsverfahren kann je nach Auslastung der zuständigen Behörde mehrere Wochen bis Monate in Anspruch nehmen. Die gesamte Baubranche leidet zudem unter einer allgemein “zunehmenden Bürokratie”.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Berechenbarkeit durch Präzedenzfälle. Jahrzehntelange industrielle Entwicklung hat einen großen Fundus an Erfahrungen, etablierten Vorgehensweisen und spezialisierten Beratern und Beamten geschaffen. Ein Investor, der eine Fabrik plant, sieht sich zwar einem langsamen und bürokratischen, aber einem bekannten System gegenüber. Die “Spielregeln” sind klarer und der Prozess verläuft linearer als bei den neuartigen und sich überlagernden Herausforderungen der Rechenzentrumsregulierung. Für einen Investor können berechenbare Verzögerungen unter Umständen ein geringeres Risiko darstellen als unvorhersehbare.

Fallstudie: Die Lehren aus der Tesla Gigafactory

Die Errichtung der Tesla Gigafactory in Brandenburg ist ein exemplarisches Fallbeispiel für die Dynamik moderner Großprojekte. Die außergewöhnliche Geschwindigkeit, das sogenannte “Tesla-Tempo”, wurde durch eine hochriskante Strategie ermöglicht: Der Baubeginn erfolgte auf Basis vorläufiger Genehmigungen, lange bevor die endgültige Genehmigung erteilt war. Dieser Prozess war geprägt von einem immensen politischen Willen der Landesregierung, das Projekt umzusetzen. Gleichzeitig führte er zu erheblichen Konflikten mit der Öffentlichkeit, insbesondere bei Themen wie dem Wasserverbrauch und einer als intransparent empfundenen Kommunikation, was das Vertrauen in die zuständigen Behörden nachhaltig beschädigte.

Der Fall Tesla demonstriert eindrücklich, dass politischer Wille der ultimative Beschleuniger sein kann. Das “Tesla-Tempo” war weniger ein Merkmal des deutschen Systems als vielmehr das Ergebnis einer konzertierten politischen Anstrengung, für ein als strategisch wichtig erachtetes Projekt eine Ausnahme zu schaffen. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass die Geschwindigkeit beim Bau einer Großanlage weniger vom Sektor (IT vs. Industrie) abhängt, sondern maßgeblich davon, welche strategische Bedeutung ihm von politischen Akteuren beigemessen wird. Das regulatorische System ist kein Naturgesetz, sondern ein menschliches System, das bei entsprechendem politischem Kapitaleinsatz gebogen oder beschleunigt werden kann.

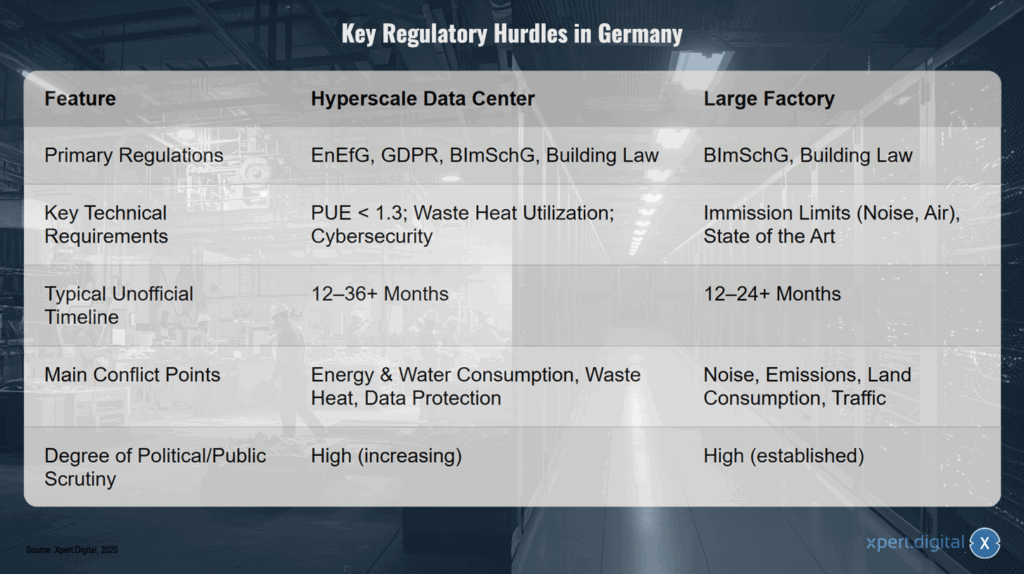

Wesentliche regulatorische Hürden in Deutschland

In Deutschland stellen wesentliche regulatorische Hürden für Hyperscale-Rechenzentren und Großfabriken unterschiedliche Herausforderungen dar. Für Hyperscale-Rechenzentren sind insbesondere das EnEfG, die DSGVO, das BImSchG sowie das Baurecht relevant, während für Großfabriken hauptsächlich das BImSchG und das Baurecht gelten. Technisch gesehen müssen Rechenzentren eine Energieeffizienz mit einem PUE-Wert unter 1,3 nachweisen, Abwärme nutzen und hohe Anforderungen an die Cybersicherheit erfüllen. Bei Großfabriken stehen Immissionsgrenzwerte, beispielsweise für Lärm und Luft, sowie der Stand der Technik im Mittelpunkt. Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten liegen bei Rechenzentren zwischen 12 und über 36 Monaten, bei Großfabriken zwischen 12 und mehr als 24 Monaten. Hauptstreitpunkte bei Rechenzentren sind der Energie- und Wasserverbrauch, die Abwärmenutzung und der Datenschutz, während bei Großfabriken vor allem Lärm, Emissionen, Flächenverbrauch und Verkehr kritisch bewertet werden. Die politische und öffentliche Beobachtung ist bei beiden sehr hoch, wobei sie bei Rechenzentren zunimmt und bei Großfabriken bereits etabliert ist.

Vergleichendes Urteil zur Regulierung

Das regulatorische Umfeld stellt ein Paradoxon dar. Das produzierende Gewerbe sieht sich einem langsamen, aber relativ berechenbaren Genehmigungsprozess gegenüber. Die IT- und Rechenzentrumsbranche steht vor einem potenziell schnelleren Pfad, der jedoch durch neuere, komplexere und weniger vorhersehbare Vorschriften verkompliziert wird. Aus einer reinen Risikomanagement-Perspektive könnte der Aufbau einer Fabrik daher “einfacher” sein. Eine IT-Infrastruktur könnte nur dann “schneller” sein, wenn sie priorisierte politische Unterstützung erhält, um die neuartigen bürokratischen Hürden zu durchbrechen.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Zukunftsfähige Infrastruktur: Balance zwischen Agilität und Stabilität

Synthese und strategische Schlussfolgerungen

Die vergleichende Analyse der vier entscheidenden Dimensionen – physischer Bau, technologische Ausstattung, Humankapital und Regulierung – ermöglicht eine integrierte und nuancierte Beantwortung der Ausgangsfrage. Die Gegenüberstellung von Geschwindigkeit und Einfachheit offenbart, dass es keine pauschale Überlegenheit eines Sektors gibt, sondern vielmehr ein komplexes Geflecht aus spezifischen Vorteilen und Engpässen.

Passend dazu:

- Digitale Unabhängigkeit: Europas radikaler Plan, sich von den USA zu lösen – Der Fall Karim Khan war ein Weckruf

Die Matrix von Geschwindigkeit und Einfachheit: Ein holistischer Vergleich

Die Ergebnisse lassen sich in einer Matrix zusammenfassen, die die Faktoren Geschwindigkeit und Einfachheit (im Sinne von Komplexität und Berechenbarkeit) gegenüberstellt:

Geschwindigkeit

Die IT-Infrastruktur hat hier einen deutlichen Vorteil. Dieser wird getragen durch die schnelle, modulare Bauweise, die Beschaffung kommodifizierter Hardware in großen Mengen und die agilere Skalierung der Belegschaft durch flexible Ausbildungswege und globale Talentakquise. Dieser Geschwindigkeitsvorteil ist jedoch an zwei wesentliche Bedingungen geknüpft: eine stabile globale Lieferkette für kritische Komponenten wie Halbleiter und den politischen Willen, die neuartigen und komplexen Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Fällt eine dieser Bedingungen weg, kann der Zeitvorteil schnell erodieren.

Einfachheit/Berechenbarkeit

Hier ergibt sich ein geteiltes Bild. Das produzierende Gewerbe ist in seiner Realisierung “einfacher” im Sinne von berechenbarer. Es stützt sich auf etablierte regulatorische Verfahren (BImSchG) und ein über Jahrzehnte gewachsenes, standardisiertes duales Bildungssystem. Die Prozesse sind zwar langsam, aber bekannt. Die IT-Infrastruktur ist technologisch “einfacher” in ihrer Implementierung, da sie software-definiert und hochgradig standardisiert ist. Sie ist auch im Hinblick auf die Talentakquise “einfacher”, da sie auf einen globalen Pool zugreifen kann. Die größte “Schwierigkeit” für beide Sektoren liegt in der Überwindung der deutschen Bürokratie und des Fachkräftemangels. Für Rechenzentren kommt die Unberechenbarkeit durch neue, sich schnell ändernde Umwelt- und Energiegesetze als erschwerender Faktor hinzu.

Die Dekonstruktion der Prämisse: Warum nicht-finanzielle Ressourcen die wahren Taktgeber sind

Die Ausgangsfrage geht von der Prämisse aus, dass “notwendige [finanzielle] Mittel hierzu vorhanden sind”. Die Analyse zeigt jedoch, dass Finanzkapital oft nicht der primäre Engpass ist. Die wahren limitierenden Faktoren, die über Geschwindigkeit und Erfolg entscheiden, sind nicht-monetäre Ressourcen:

- Zeit-bis-zur-Genehmigung (Bürokratisches Kapital): Die Fähigkeit, administrative Prozesse effizient zu navigieren oder durch politischen Einfluss zu beschleunigen. Dies ist in Deutschland für beide Sektoren ein kritisches Hindernis.

- Zeit-bis-zum-Talent (Humankapital): Die Vorlaufzeit, die benötigt wird, um eine qualifizierte Belegschaft auszubilden oder zu rekrutieren. Dieser Faktor ist für die Industrie aufgrund der längeren Ausbildungszyklen ein strukturell größerer Engpass.

- Zeit-bis-zur-Komponente (Lieferkettenkapital): Die Vorlaufzeit für kritische, oft global beschaffte Technologien. Dies ist die Achillesferse der IT-Infrastruktur.

- Zeit-bis-zum-Konsens (Soziales/Politisches Kapital): Die Fähigkeit, öffentliche und politische Unterstützung für ein Großprojekt zu sichern und aufrechtzuerhalten, wie der Fall Tesla eindrücklich zeigt.

Der Sektor, der diese vier nicht-finanziellen Kapitalformen effektiver managen kann, wird letztlich der schnellere und einfacher zu etablierende sein.

Passend dazu:

Strategische Implikationen für die nationale und regionale Entwicklung

Aus der Analyse ergeben sich klare, aber differenzierte Handlungsempfehlungen für politische Entscheidungsträger, die darauf abzielen, Deutschland als Standort für beide Infrastrukturtypen zu stärken. Eine “One-size-fits-all”-Strategie wäre zum Scheitern verurteilt.

Für die Förderung der IT-Infrastruktur:

- Regulatorische Beschleunigung: Schaffung eines standardisierten, beschleunigten und digitalisierten Genehmigungsverfahrens speziell für “digitale Infrastrukturen”. Die Ausweitung des Investitionsbeschleunigungsgesetzes auf Rechenzentren wäre ein erster Schritt. Die Harmonisierung deutscher Vorschriften (EnEfG) mit EU-Richtlinien ist dringend geboten, um die bürokratische Last zu verringern.

- Talentakquise: Weitere Liberalisierung und Beschleunigung der Verfahren zur Anwerbung qualifizierter IT-Fachkräfte aus dem Ausland (z. B. durch eine schnellere und unbürokratischere Blaue Karte EU) und Anerkennung von Berufserfahrung.

- Resilienz der Lieferkette: Gezielte Förderung und Anreize für den Aufbau von Produktionskapazitäten für kritische IT-Komponenten in Deutschland und Europa, um die Abhängigkeit von einzelnen globalen Herstellern zu reduzieren.

Für die Förderung der Produktionsinfrastruktur:

- Bürokratieabbau: Konsequente Digitalisierung und Straffung der bestehenden Genehmigungsverfahren nach BImSchG und Baurecht, um die Planungs- und Genehmigungszeiten zu verkürzen, ohne die Schutzstandards zu senken.

- Bildungsoffensive: Ein massives Investitions- und Modernisierungsprogramm für das duale Ausbildungssystem, insbesondere für die Berufsschulen. Die flächendeckende Etablierung von “Lernfabriken” und die kontinuierliche Anpassung der Lehrpläne an die Realität der Industrie 4.0 sind unerlässlich, um den Fachkräftemangel langfristig zu bekämpfen.

- Bauinnovation: Schaffung von Anreizen für die Anwendung modularer und serieller Bauweisen auch im Industriebau, um Bauzeiten zu verkürzen und die Effizienz zu steigern.

Eine erfolgreiche nationale Industriestrategie muss die fundamental unterschiedlichen Strukturen, Engpässe und Ökosysteme der digitalen und der industriellen Welt anerkennen. Sie muss sowohl die agile, globalisierte Geschwindigkeit der IT-Welt ermöglichen als auch die tief verankerte, auf Qualität und Langfristigkeit ausgelegte Stärke des deutschen Produktionssektors erhalten und modernisieren. Die Antwort auf die Frage “Was ist einfacher und schneller?” lautet daher nicht “IT” oder “Industrie”, sondern hängt davon ab, für welchen Pfad – den schnellen, aber volatilen oder den langsamen, aber beständigen – eine Volkswirtschaft ihre nicht-monetären Ressourcen gezielt einsetzt und optimiert.

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung. Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie unten das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt. Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik. Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales. Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge. Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plusWir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der KI-Strategie

☑️ Pioneer Business Development

Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein