Europas Verteidigung über Binnenhafen und Wasserstraße: Vom logistischen Engpass zum strategischen Multiplikator

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 5. September 2025 / Update vom: 6. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Europas Verteidigung über Binnenhafen und Wasserstraße: Vom logistischen Engpass zum strategischen Multiplikator – Bild: Xpert.Digital

Panzer im Stau? Wie Europas Flüsse das größte Logistikproblem der NATO lösen

Die vergessene Front: Darum werden zivile Binnenhäfen plötzlich zu strategischen NATO-Stützpunkten

Seit der russischen Invasion in der Ukraine 2022 steht die europäische Sicherheit vor einer neuen Realität, in der die schnelle Verlegung von Truppen und schwerem Gerät zu einer strategischen Notwendigkeit geworden ist. Doch die traditionellen Verkehrswege – Straßen und Schienen – sind bereits jetzt chronisch überlastet und für den Transport von Panzern, Artillerie und Versorgungsgütern in großem Umfang nur bedingt geeignet. In diesem kritischen Moment rückt ein lange unterschätztes System in den Fokus der Verteidigungsplaner von EU und NATO: Europas weitverzweigtes Netz an Binnenwasserstraßen und -häfen.

Bisher als rein zivile Transportadern für die Wirtschaft betrachtet, entpuppen sich Rhein, Donau und Co. als verborgene strategische Ressource. Ihre enorme Kapazität für Schwerlasten, die geringere bürokratische Belastung und die Möglichkeit eines 24/7-Betriebs machen sie zum idealen Transportweg, um die NATO-Ostflanke im Ernstfall schnell und effizient zu versorgen. Doch diese “verborgene Verteidigungskraft” kann nur gehoben werden, wenn massive Herausforderungen bewältigt werden: ein jahrzehntelanger Sanierungsstau, infrastrukturelle Engpässe und die zunehmende Bedrohung durch klimabedingtes Niedrigwasser.

Dieser Artikel analysiert, wie Europas Wasserstraßen im Rahmen des EU-Konzepts der “Militärischen Mobilität” von einem logistischen Engpass zu einem entscheidenden strategischen Multiplikator werden können. Es ist die Geschichte einer fundamentalen Neubewertung, bei der zivile Infrastruktur wie Häfen und Kanäle zur zentralen Säule der europäischen Bündnisverteidigung wird und Politik, Technologie und Militärplanung auf neue Weise ineinandergreifen müssen.

Die verborgene Verteidigungskraft der Binnenhäfen in Europas Infrastruktur

Warum rückt die Binnenschifffahrt in den Fokus der europäischen Verteidigungsplanung?

Die geostrategische Landschaft Europas hat sich seit der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 fundamental verändert. Diese Zäsur hat die kritische Bedeutung von robuster Logistik und der Fähigkeit zur schnellen Truppenverlegung für eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung des Bündnisgebiets mit neuer Dringlichkeit verdeutlicht. Die Fähigkeit, militärische Kräfte und schweres Material schnell, nahtlos und in großem Umfang zu bewegen, ist von einer nachrangigen technischen Frage zu einer dringenden strategischen Priorität für die Europäische Union (EU) und die NATO geworden. In diesem Kontext erfährt Europas ausgedehntes Netz an Binnenwasserstraßen und -häfen, traditionell eine rein zivile Domäne, eine fundamentale Neubewertung als strategische Ressource für die kollektive Verteidigung.

Die Hinwendung zu den Wasserstraßen ist dabei weniger eine reine Opportunität als vielmehr eine strategische Notwendigkeit. Sie resultiert aus der erkannten Verwundbarkeit und zunehmenden Sättigung der traditionellen Landverkehrswege. Die zivile Logistik leidet bereits heute unter chronisch überlasteten Straßen- und Schienennetzen. Militärische Großtransporte, insbesondere von Panzern, Artillerie und anderem schwerem oder übergroßem Gerät, verschärfen diese Engpässe dramatisch und sind oft mit extremen bürokratischen und physischen Hürden verbunden. Die Binnenschifffahrt hingegen verfügt über erhebliche freie Kapazitäten und ist systemisch weitaus besser für Schwerlasttransporte geeignet. Die strategische Neuausrichtung auf die Wasserstraße ist somit eine logische Ausweichbewegung, um die Resilienz der gesamten europäischen Verteidigungslogistik zu erhöhen. Es geht darum, einen dritten, hochkapazitiven Transportkorridor zu reaktivieren und für militärische Zwecke zu ertüchtigen.

Dieser Bericht untersucht, wie diese “verborgene Verteidigungskraft” der Wasserstraßen von einem potenziellen logistischen Engpass, geprägt durch Sanierungsstau und Klimawandelfolgen, zu einem strategischen Multiplikator für die europäische Sicherheit werden kann. Die Analyse führt von den zivilen Grundlagen der Binnenschifffahrt über die militärstrategischen Anforderungen der “Militärischen Mobilität” und die bestehenden infrastrukturellen Defizite bis hin zu den konkreten Potenzialen, Fallstudien strategischer Häfen und den technologischen wie politischen Zukunftsperspektiven.

Die zivile Grundlage – Europas Binnenwasserstraßen als logistisches Rückgrat

Welche Rolle spielt die Binnenschifffahrt für die europäische Wirtschaft und Logistik?

Die Binnenschifffahrt ist ein integraler und oft unterschätzter Bestandteil des europäischen Gesamtverkehrssystems. Sie ist ein kostengünstiger, sicherer und im Vergleich zu Straße und Schiene besonders umweltfreundlicher Verkehrsträger mit hoher Energieeffizienz und, entscheidend für zukünftige Bedarfe, noch erheblichen freien Kapazitäten. Die Systemvorteile sind evident: Ein Binnenschiff kann eine Tonne Ladung bei gleichem Energieverbrauch beinahe viermal so weit transportieren wie ein Lastkraftwagen und verursacht dabei signifikant geringere CO2-Emissionen. Deutschland nimmt hierbei eine zentrale Stellung ein und wickelt etwa die Hälfte des gesamten Binnenschiffsaufkommens der EU ab.

Ihre systemische Relevanz zeigt sich vor allem beim Transport von Massengütern. Die Binnenschifffahrt ist eine unverzichtbare Versorgungsader für Schlüsselindustrien wie die Stahl- und die chemische Industrie, die große Mengen an Rohstoffen wie Erze, Kohle, Mineralölprodukte und chemische Grundstoffe auf dem Wasserweg beziehen. So werden beispielsweise rund 40 % des Transportaufkommens der Stahlindustrie über das Wasser abgewickelt. Daneben gewinnt der Transport von Containern, insbesondere im Zu- und Ablaufverkehr der großen Seehäfen, stetig an Bedeutung und integriert das Hinterland in die globalen Lieferketten.

Die wirtschaftliche Struktur der Branche ist überwiegend kleinteilig. Sie wird von einer Vielzahl kleiner Unternehmen, den sogenannten Partikulieren, geprägt, die oft nur ein oder zwei Schiffe betreiben. Trotz ihrer fundamentalen Bedeutung für die Wirtschaft ist die Transportleistung volatil. Sie wird von Konjunkturzyklen, aber auch zunehmend von externen Faktoren wie den extremen Niedrigwasserereignissen der letzten Jahre beeinflusst. So sank die auf deutschen Binnenwasserstraßen transportierte Gütermenge im Jahr 2023 auf 172 Millionen Tonnen, den niedrigsten Wert seit der deutschen Wiedervereinigung.

Was charakterisiert die Infrastruktur der Binnenhäfen und wie hat sich ihre Funktion gewandelt?

Die Rolle der Binnenhäfen hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert. Vormals reine Umschlagstellen für den Wechsel zwischen Schiff und Landverkehrsträgern, haben sie sich zu hoch entwickelten, multifunktionalen Logistik- und Industriezentren gewandelt. An diesen Knotenpunkten findet heute eine erhebliche logistische Wertschöpfung statt, die von Verpackung, Konfektionierung und Distribution über Reparaturdienste bis hin zur Weiterverarbeitung und Veredelung von Gütern reicht. Funktionen, die traditionell in den großen Seehäfen angesiedelt waren, werden zunehmend in die Binnenhäfen des Hinterlandes verlagert, was deren strategische Bedeutung weiter erhöht.

Die entscheidende Voraussetzung für diese Entwicklung ist die trimodale Anbindung, die strategisch wichtige Häfen wie Duisburg oder Wien auszeichnet. Sie verknüpfen die Verkehrsträger Wasserstraße, Schiene und Straße nahtlos miteinander und fungieren so als integrierte Drehscheiben im europäischen Verkehrsnetz. Diese Fähigkeit zur Intermodalität ist der Schlüssel zu effizienten und resilienten Lieferketten. Die Anerkennung dieser systemischen Bedeutung erfolgte auf europäischer Ebene bereits 2001 mit der offiziellen Aufnahme der Binnenhäfen in das Transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-T). Heute haben rund 70 % der deutschen Bundeswasserstraßen internationale Bedeutung als Teil dieses Kernnetzes.

Diese funktionale Transformation der Binnenhäfen von reinen Umschlagplätzen zu umfassenden Logistik-Hubs ist die entscheidende Grundlage für ihre potenzielle militärische Nutzbarkeit. Ein reiner Umschlaghafen wäre für die komplexen Anforderungen der Militärlogistik unzureichend. Militärische Verlegungen sind mehr als nur der Transport von Material von A nach B; sie erfordern gesicherte Bereitstellungsräume, Kapazitäten für die Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen, große und sichere Lagerflächen sowie die Möglichkeit, Einheiten und Material für den Weitertransport neu zusammenzustellen und zu konfektionieren. Moderne Binnenhäfen bieten genau diese Fähigkeiten – Lagerhallen, Reparaturdienste, Distributionsflächen, Krananlagen für Schwerlasten – bereits für die zivile Wirtschaft an. Die militärische Nutzung profitiert somit direkt von dieser bereits fortgeschrittenen zivilen Entwicklung. Die Fähigkeit eines Hafens, als “strategischer Multiplikator” zu dienen, hängt direkt von seinem Entwicklungsstand als moderner, integrierter Logistik-Hub ab. Die neuen verteidigungspolitischen Anforderungen beschleunigen und untermauern somit eine bereits im Gange befindliche zivile Transformation.

Der strategische Kontext – Militärische Mobilität als Eckpfeiler der Bündnisverteidigung

Was verbirgt sich hinter dem Konzept der “Militärischen Mobilität” und warum ist es für EU und NATO so entscheidend?

Das Konzept der “Militärischen Mobilität” (Military Mobility) bezeichnet die Fähigkeit, militärisches Personal, Material und Ausrüstung innerhalb und über die Grenzen der Europäischen Union hinaus schnell, effizient und ungehindert zu bewegen. Oft als “Militär-Schengen” bezeichnet, zielt es darauf ab, die beiden Haupthemmnisse für schnelle Truppenverlegungen zu beseitigen: bürokratische Barrieren und physische Infrastrukturdefizite. Das übergeordnete Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Streitkräfte der Bündnispartner “zur richtigen Zeit am richtigen Ort” sind, sei es im Rahmen einer EU- oder einer NATO-Operation.

Der politische Rahmen für diese Initiative wurde 2017 mit der Einrichtung eines dedizierten Projekts im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) geschaffen, das von Deutschland und den Niederlanden angeführt wird. Darauf aufbauend legte die Europäische Kommission 2018 einen ersten Aktionsplan vor. Nach der russischen Vollinvasion der Ukraine im Jahr 2022 wurde dieser mit neuer Dringlichkeit überarbeitet und als “Aktionsplan zur Militärischen Mobilität 2.0” für den Zeitraum 2022-2026 neu aufgelegt. Sowohl der Strategische Kompass der EU als auch das Strategische Konzept der NATO von 2022 heben die essenzielle Bedeutung der militärischen Mobilität für die kollektive Verteidigung hervor.

Militärische Mobilität ist ein Paradebeispiel für die komplementäre und strategische Partnerschaft zwischen der EU und der NATO. Die Zusammenarbeit ist klar aufgeteilt: Während die NATO die militärischen Anforderungen definiert – also welche Kräfte wohin und wie schnell verlegt werden müssen – konzentriert sich die EU auf die zivilen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die dies ermöglichen. Dazu gehören die Anpassung der Verkehrsinfrastruktur, die Harmonisierung rechtlicher Verfahren und die Bereitstellung von Finanzmitteln. Die transatlantische Relevanz des Projekts wird dadurch unterstrichen, dass strategische Partner wie die USA, Kanada, Norwegen und das Vereinigte Königreich dem PESCO-Projekt beigetreten sind. Dieses Vorgehen markiert einen Paradigmenwechsel in der europäischen Sicherheitspolitik: Die EU nutzt ihre originären zivilen Kompetenzen in den Bereichen Verkehr, Infrastruktur und Binnenmarkt sowie ihre potenten Finanzinstrumente, um eine genuin militärische Fähigkeitslücke zu schließen. Sie umgeht damit ihre eigenen vertraglichen Beschränkungen im Bereich der “harten” Verteidigung, indem sie ihre zivilen Politikfelder strategisch einsetzt. So wird die EU zu einem unverzichtbaren Akteur für die NATO – nicht durch die Bereitstellung von Armeen, sondern durch die Schaffung der physischen und regulatorischen Voraussetzungen für deren Einsatz. Infrastrukturpolitik wird hier zur Geopolitik.

Welche konkreten Hindernisse – bürokratischer und physischer Natur – behindern die schnelle Truppenverlegung in Europa?

Trotz der politischen Prioritätensetzung bleiben erhebliche Hindernisse bestehen. Ein Bericht des Europäischen Parlaments stellte 2025 ernüchtert fest, dass sieben Jahre nach dem ersten Aktionsplan von 2018 viele der damals identifizierten Probleme – veraltete Brücken, Tunnel, Eisenbahnen und inkonsistente Vorschriften – weiterhin ungelöst sind. Der Fortschritt wird durch die komplexe Struktur der EU und die Tatsache, dass Verteidigung und Infrastrukturplanung in weiten Teilen nationale Kompetenzen bleiben, verlangsamt.

Das erste große Hindernis ist bürokratischer Natur. Es existiert ein Flickenteppich aus langwierigen und nicht harmonisierten nationalen Verfahren für grenzüberschreitende Genehmigungen, die sogenannten Cross-Border Movement Permissions. Jeder Grenzübertritt erfordert oft separate Anträge für Diplomatic Clearances (diplomatische Überflug- oder Durchfahrtsgenehmigungen), Zollformalitäten und Sondergenehmigungen für den Transport von Gefahrgütern oder übergroßem und überschwerem Gerät. Das erklärte Ziel des EU-Aktionsplans ist es, die Dauer für die Erteilung solcher Genehmigungen auf maximal drei Arbeitstage zu verkürzen – ein Ziel, das erhebliche nationale Anstrengungen erfordert. Die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) arbeitet daher an technischen Vereinbarungen, um diese Verfahren für Land-, Luft- und Wasserwegtransporte zu standardisieren und zu vereinfachen.

Das zweite, ebenso gravierende Hindernis ist physischer Natur. Die Verkehrsinfrastruktur in Europa ist in weiten Teilen nicht für die Anforderungen moderner Militärtransporte ausgelegt. Viele Brücken können das Gewicht schwerer Kampfpanzer nicht tragen, Tunnel sind zu niedrig, und Bahnstrecken nicht für die Verladung von breitem Militärgerät geeignet. Insbesondere im transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-T) gibt es weiterhin Engpässe (“bottlenecks”) und fehlende Verbindungen (“missing links”), die einen nahtlosen und schnellen Transport verhindern. Die Identifizierung und Beseitigung dieser physischen Schwachstellen ist daher ein Kernanliegen der EU-Initiative.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Dual‑Use auf den Flüssen: Mit CEF‑Geldern zur militärischen Mobilität

Der logistische Engpass – Infrastrukturelle Defizite und systemische Schwächen

Welche spezifischen infrastrukturellen Mängel begrenzen die Kapazität der europäischen Wasserstraßen?

Die europäische, und insbesondere die deutsche, Wasserstraßeninfrastruktur leidet unter einem erheblichen und seit langem bekannten Sanierungsstau, der ihre Leistungsfähigkeit massiv einschränkt. Ein großer Teil des Netzes entspricht nicht den modernen Anforderungen für einen effizienten Güterverkehr. So erreichen fast 60 % der Wasserstraßen im deutschen Kernnetz nicht die qualitativen Mindeststandards, wie eine Schleusenlänge von 110 Metern für moderne Großmotorgüterschiffe oder eine garantierte Abladetiefe von 2,80 Metern an mindestens 250 Tagen im Jahr. Die Alterung der Infrastruktur ist dramatisch: Rund die Hälfte aller Schleusen ist über 80 Jahre alt, und mehr als 70 % der Wehranlagen weisen einen bedenklichen baulichen Zustand auf. Verschärft wird die Situation durch fehlende Personalkapazitäten in den zuständigen Planungs- und Verwaltungsbehörden, was die Umsetzung dringend notwendiger Sanierungs- und Ausbauprojekte zusätzlich verlangsamt.

Die häufigsten Engpässe (“bottlenecks”), die den Schiffsverkehr behindern, sind zu niedrige Brückendurchfahrtshöhen, die beispielsweise den wirtschaftlich wichtigen zweilagigen Containertransport unmöglich machen, unzureichende und unzuverlässige Fahrrinnentiefen sowie veraltete oder zu kleine Schleusen. Ein prominentes Beispiel ist der Donauabschnitt zwischen Straubing und Vilshofen in Deutschland. Obwohl umfangreiche Studien durchgeführt wurden, die klar den Nutzen eines weitergehenden Ausbaus belegten, entschieden sich die deutschen Behörden für eine Variante, die keine nachhaltige Verbesserung der Schiffbarkeitsbedingungen schafft. Der Europäische Rechnungshof hat in einem Sonderbericht kritisiert, dass viele mit EU-Mitteln finanzierte Projekte nur einzelne Engpässe isoliert angingen, ohne zu einer allgemeinen Verbesserung der Schiffbarkeit auf den großen Korridoren beizutragen.

Neben diesen Engpässen existieren weiterhin wichtige Lücken im Netz (“missing links”), wie die noch nicht fertiggestellte Seine-Schelde-Verbindung zwischen Frankreich und Belgien. Ein durchgängiges, mit modernen Großmotorgüterschiffen befahrbares Wasserstraßennetz ist in Deutschland auf absehbare Zeit nicht in Sicht.

Wie verschärft der Klimawandel die Verwundbarkeit der Binnenschifffahrt?

Zusätzlich zum Sanierungsstau wird die Binnenschifffahrt durch die Folgen des Klimawandels zunehmend verwundbar. Das größte und drängendste Problem sind häufigere und länger andauernde Perioden extremen Niedrigwassers, die insbesondere die wichtigste europäische Wasserstraße, den Rhein, betreffen. Gab es früher im Schnitt 20 Niedrigwassertage pro Jahr am Rhein, waren es in einem jüngeren Extremjahr 132. Die Jahre 2018 und 2022 haben mit historischen Rekordtiefständen drastisch vor Augen geführt, wie fragil das System ist.

Die logistischen und wirtschaftlichen Folgen sind gravierend. Bei Niedrigwasser können Schiffe ihre Ladekapazität nicht mehr ausnutzen und müssen mit deutlich reduzierter Tonnage fahren. Dies erhöht die Transportkosten pro Tonne erheblich und untergräbt die Kostenvorteile der Binnenschifffahrt. Im Extremfall, wenn kritische Pegelstände unterschritten werden, kommt der Schiffsverkehr auf ganzen Abschnitten vollständig zum Erliegen. Dies gefährdet die Versorgungssicherheit wichtiger Industrien, die auf den Wasserweg angewiesen sind, und führt zu massiven wirtschaftlichen Verlusten. Allein im Jahr 2018 ging der Gütertransport auf deutschen Wasserstraßen infolgedessen um 25 Millionen Tonnen oder 11,1 % zurück.

Als Reaktion werden verschiedene Anpassungsmaßnahmen verfolgt. Dazu gehören bauliche Eingriffe wie die Sohlstabilisierung von Flussabschnitten, um dem Absinken des Wasserspiegels entgegenzuwirken und verlässlichere Fahrwasserverhältnisse zu schaffen. Parallel dazu wird die Entwicklung und Modernisierung der Flotte hin zu Schiffen mit geringerem Tiefgang vorangetrieben. Eine weitere wichtige Komponente ist die Verbesserung digitaler Vorhersageinstrumente, die den Akteuren längerfristige Prognosen zu den erwarteten Wasserständen liefern und so eine bessere Planung ermöglichen. Wenngleich seltener, können auch extreme Hochwasserereignisse zu tagelangen Sperrungen der Schifffahrt führen, wie es in den letzten Jahrzehnten mehrfach am Oberrhein der Fall war.

Inwiefern stellt die Fragmentierung der Infrastruktur eine besondere Herausforderung für die NATO-Ostflanke dar?

Die NATO-Ostflanke, die sich über 4.000 Kilometer von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckt, ist durch eine besonders fragmentierte und aus strategischer Sicht verwundbare Infrastrukturlandschaft gekennzeichnet. Strukturelle Mängel bei Straßen, deren Tragfähigkeit oft nicht für schwere Militärfahrzeuge ausreicht, bei Schienennetzen mit unterschiedlichen Spurweiten zwischen West- und Osteuropa und in unterausgestatteten Häfen und Flugplätzen behindern die Fähigkeit der NATO, im Krisenfall schnell Kräfte zu verlegen und nachhaltig zu versorgen. Dies betrifft insbesondere die Verlegung von schnellen Eingreifkräften wie der NATO Response Force (NRF), die innerhalb weniger Tage einsatzbereit sein müssen.

In diesem Kontext kommt dem Rhein-Main-Donau-Korridor eine überragende strategische Bedeutung zu. Er stellt die einzige durchgehende Wasserstraßenverbindung dar, die die industriellen und logistischen Zentren Westeuropas mit der Schwarzmeerregion und damit mit der südöstlichen Flanke der NATO verbindet. Während der Rhein, der Main und der Main-Donau-Kanal einen hohen Ausbaustandard aufweisen, leidet die Donau flussabwärts von Deutschland unter erheblichen Schiffbarkeitsproblemen und Engpässen, insbesondere in den Abschnitten in Ungarn, Bulgarien und Rumänien. Diese Defizite unterbrechen die logistische Kette und verhindern, dass das volle Potenzial des Korridors ausgeschöpft werden kann.

Die Verteidigungsplanung für die Ostflanke erfordert eine robuste Logistik, die auch die Treibstoffversorgung umfasst. Das NATO-Pipelinesystem (NPS), das im Kalten Krieg für Westeuropa aufgebaut wurde, ist an der Ostflanke nur unzureichend ausgebaut. Große Mengen Treibstoff müssten daher primär über die bereits überlasteten Schienen- und Straßennetze transportiert werden, was die Bedeutung der Wasserstraße als alternative und hochkapazitive Transportroute zusätzlich unterstreicht. Die Ertüchtigung dieses Korridors ist daher nicht nur eine Frage der wirtschaftlichen Effizienz, sondern ein zentrales Element zur Stärkung der militärischen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit an der Ostflanke.

Der strategische Multiplikator – Die Wasserstraße als militärischer Transportweg

Welche systemeigenen Vorteile bietet das Binnenschiff für den Transport von militärischem Großgerät?

Das Binnenschiff bietet eine Reihe von systemeigenen Vorteilen, die es für den Transport von militärischem Großgerät und die Logistik von Streitkräften besonders geeignet machen. Der offensichtlichste Vorteil ist die enorme Transportkapazität. Ein einziges modernes Binnenschiff kann die Ladung von 50 bis 90 Lastkraftwagen oder mehreren Dutzend Eisenbahnwaggons aufnehmen. Ein Schubverband, bestehend aus einem Schubschiff und vier Leichtern, kann bis zu 7.000 Nettotonnen Ladung bewegen, was der Kapazität von 280 LKW entspricht. Diese Massenleistungsfähigkeit ist ideal für die Verlegung geschlossener Verbände oder großer Mengen an Munition, Treibstoff und Versorgungsgütern, da das Material zusammenbleibt und nicht auf hunderte Einzelfahrzeuge verteilt werden muss.

Eng damit verbunden ist die herausragende Eignung für Schwer- und Sperrgut, im Logistikjargon als “High & Heavy” bezeichnet. Die Binnenschifffahrt ist prädestiniert für den Transport von Gütern, die für den Straßen- oder Schienentransport zu schwer, zu breit oder zu hoch sind. Dies umfasst praktisch das gesamte Spektrum schweren Militärgeräts, von Kampf- und Schützenpanzern über Brückenlegepanzer und Pioniergerät bis hin zu großen Radaranlagen. Die Ladeflächen von Binnenschiffen können extrem hohe Punktlasten aufnehmen, und es existieren spezialisierte Schwergut-Binnenschiffe für besonders anspruchsvolle Projektladungen.

Ein weiterer entscheidender Vorteil liegt in der höheren Planbarkeit und den reduzierten bürokratischen Hürden. Während für jeden einzelnen Schwerlasttransport auf der Straße ein komplexes und oft monatelanges Genehmigungsverfahren für die spezifische Strecke erforderlich ist, das Streckenprüfungen, Polizeibegleitung und verkehrslenkende Maßnahmen umfassen kann, ist die Nutzung der Bundeswasserstraßen für solche Transporte weitgehend genehmigungsfrei. Zudem gibt es auf den Wasserstraßen keine Wochenend-, Feiertags- oder Nachtfahrverbote, was einen Betrieb rund um die Uhr ermöglicht und die Transportzeiten verkürzt. Schließlich gilt das Binnenschiff als sehr sanftes Transportmittel, das die sensible und teure Ladung nur geringen physikalischen Belastungen wie Vibrationen oder abrupten Beschleunigungen aussetzt, und das Unfallrisiko ist im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern extrem niedrig. Die praktische Machbarkeit wurde zuletzt bei der NATO-Übung “Große Überfahrten 2025” eindrucksvoll demonstriert, bei der multinationale Pionierkräfte den Rhein mit diversen Brücken- und Fährsystemen erfolgreich überquerten, ohne den laufenden zivilen Schiffsverkehr nachhaltig zu stören.

Wie wird die zivil-militärische Doppelnutzung (Dual-Use) von Infrastruktur definiert und finanziert?

Der Begriff “Dual-Use” (doppelter Verwendungszweck) stammt ursprünglich aus der Exportkontrolle und bezeichnet Güter, Software und Technologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können, wie beispielsweise ein leistungsstarker Laser oder spezielle Werkzeugmaschinen. Im Kontext der militärischen Mobilität hat die EU diesen Begriff strategisch auf die Verkehrsinfrastruktur ausgeweitet. Eine Brücke, ein Hafen oder eine Bahnstrecke wird zur “Dual-Use-Infrastruktur”, wenn sie im Zuge einer Modernisierung so ertüchtigt wird, dass sie nicht nur den zivilen Verkehrsfluss verbessert, sondern gleichzeitig auch die spezifischen Anforderungen für militärische Schwertransporte erfüllt – beispielsweise eine höhere Traglast oder ein größeres Lichtraumprofil.

Diese Neudefinition wurde auch rechtlich verankert. Die überarbeitete TEN-T-Verordnung, die im Juni 2024 verabschiedet wurde, etabliert erstmals den Begriff eines “militärischen Mobilitätsverkehrsnetzes” im EU-Recht. Sie beauftragt die Europäische Kommission, in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und der NATO, prioritäre militärische Mobilitätskorridore zu identifizieren und stellt sicher, dass das gesamte TEN-T-Netz schrittweise zu einer weitgehend zivil-militärisch nutzbaren Infrastruktur ausgebaut wird.

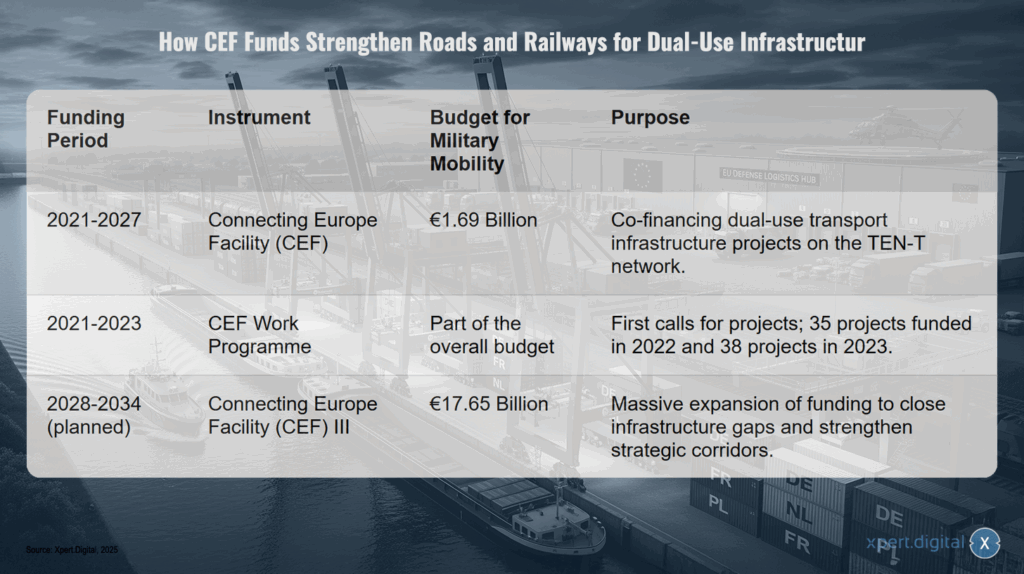

Die Finanzierung dieser ambitionierten Vorhaben erfolgt maßgeblich über die “Connecting Europe Facility” (CEF), das zentrale Finanzierungsinstrument der EU für strategische Investitionen in die Verkehrs-, Energie- und digitale Infrastruktur. Im Rahmen des aktuellen mehrjährigen Finanzrahmens (2021-2027) wurde innerhalb des CEF-Verkehrsbudgets ein spezifischer Topf in Höhe von 1,69 Milliarden Euro für Projekte zur Verbesserung der militärischen Mobilität geschaffen. Aus diesem Topf werden gezielt Dual-Use-Projekte auf dem TEN-T-Netz kofinanziert. Die strategische Bedeutung dieses Ansatzes spiegelt sich in den Planungen für die Zukunft wider: Für den nächsten EU-Haushalt (2028-2034) ist eine drastische Aufstockung der Mittel vorgesehen. Das Budget für militärische Mobilität soll sich verzehnfachen und eine Summe von 17,65 Milliarden Euro erreichen. Dies unterstreicht die langfristige politische Verpflichtung, die europäische Infrastruktur systematisch für Verteidigungszwecke zu ertüchtigen.

Wie CEF-Mittel Straßen und Schienen für Dual‑Use-Infrastruktur stärken

Zwischen 2021 und 2027 stellt die Connecting Europe Facility (CEF) im Rahmen der militärischen Mobilität 1,69 Mrd. € bereit, um Dual‑Use-Transportinfrastrukturprojekte auf dem TEN‑T‑Netz zu kofinanzieren. Das CEF‑Arbeitsprogramm 2021–2023, Teil dieses Gesamtbudgets, initiierte die ersten Aufrufe zur Einreichung von Projekten; 35 Projekte wurden 2022 und 38 Projekte 2023 gefördert. Für die geplante Finanzierungsperiode 2028–2034 ist mit CEF III eine deutliche Ausweitung auf 17,65 Mrd. € vorgesehen, um Infrastrukturlücken zu schließen und strategische Korridore zu stärken.

Analyse strategischer Knotenpunkte – Korridore und Häfen im Fokus

Welche geostrategische Bedeutung hat der Rhein-Main-Donau-Korridor für die Versorgung der NATO-Ostflanke?

Der Rhein-Main-Donau-Korridor ist die geostrategische Hauptschlagader des europäischen Binnenwasserstraßennetzes. Als einzige durchgehende schiffbare Verbindung zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer bildet er das Rückgrat für den Güterverkehr zwischen West- und Südosteuropa. Der Korridor verbindet die hochindustrialisierten Regionen Frankreichs, der Benelux-Staaten und Deutschlands mit den NATO-Partnern Österreich, Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien und reicht bis an die ukrainische Grenze. In einem Krisen- oder Verteidigungsszenario wäre diese Wasserstraße von unschätzbarem Wert für die Verlegung von schwerem militärischem Gerät und die nachhaltige logistische Versorgung von Truppen an der südöstlichen Flanke der NATO. Sie stellt eine hochkapazitive Alternative zu den bereits stark belasteten und potenziell verwundbaren Landverkehrswegen dar.

Die militärische Nutzung der Donau hat eine lange historische Tradition, die von den Flotten der Römer über die Tschaiken der Habsburger Monarchie bis zu den erbitterten Kämpfen der rumänischen und sowjetischen Donauflottillen im Zweiten Weltkrieg reicht. Die enormen Anstrengungen, die die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg unternahm, um kleine Kriegsschiffe und U-Boote über Land und auf dem Flussweg ins Schwarze Meer zu transportieren, unterstreichen die strategische Bedeutung dieser Verbindung bis in die heutige Zeit.

Die größte Schwäche des Korridors bleibt jedoch seine heterogene Infrastruktur. Während Rhein, Main und der Main-Donau-Kanal einen hohen und verlässlichen Ausbaustandard aufweisen, leidet die Donau flussabwärts von Deutschland unter erheblichen Schiffbarkeitsproblemen. Engstellen, unzureichende Fahrrinnentiefen und fehlende Instandhaltung, insbesondere in den Abschnitten in Ungarn sowie an der bulgarisch-rumänischen Grenze, verhindern einen durchgängigen und planbaren Transport mit modernen Schiffen. Die Beseitigung dieser Engpässe ist daher ein zentrales Projekt der europäischen Verkehrs- und Sicherheitspolitik.

Fallstudie Duisburg: Wie kann der größte Binnenhafen der Welt als logistischer Hub für die Landes- und Bündnisverteidigung dienen?

Der Duisburger Hafen, bekannt als duisport, ist als größter Binnenhafen der Welt ein logistischer Knotenpunkt von europäischem Rang und prädestiniert dafür, eine zentrale Rolle in der Landes- und Bündnisverteidigung zu spielen. Seine strategische Lage am Rhein mit exzellenter trimodaler Anbindung an ein dichtes Netz von Autobahnen und das größte Eisenbahngüterverkehrszentrum Deutschlands macht ihn zur idealen Drehscheibe für militärische Transporte. Material und Truppen, die in den großen Nordseehäfen wie Rotterdam oder Antwerpen anlanden, können von Duisburg aus effizient auf Schiene, Straße oder weiter per Binnenschiff ins Landesinnere oder in Richtung Osten verlegt werden.

Die Infrastruktur des Hafens ist bereits heute auf die Anforderungen von Groß- und Schwerlasttransporten ausgelegt. Das im Bau befindliche Duisburg Gateway Terminal (DGT) wird nach seiner Fertigstellung über eine Fläche von fast 150.000 Quadratmetern, sechs Ganzzuggleise direkt unter Krananlagen und mehrere Liegeplätze für Binnenschiffe verfügen. Diese Kapazitäten, kombiniert mit der vorhandenen Expertise im Umschlag von extrem schweren und übergroßen Gütern – wie sie heute schon für den Transport von Windkraftanlagen oder schweren Maschinen genutzt wird – sind direkt auf die Bedürfnisse des Militärs übertragbar.

Darüber hinaus positioniert sich duisport als Vorreiter für nachhaltige und resiliente Logistik. Das DGT soll als erstes Containerterminal Europas klimaneutral betrieben werden, unter anderem durch den Einsatz von Wasserstoff, der vor Ort durch große Elektrolyseanlagen erzeugt wird. Diese Investitionen in eine autarke Energieversorgung erhöhen nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern auch die strategische Resilienz des Hafens in Krisenzeiten, da die Abhängigkeit von externen Stromnetzen reduziert wird. Aufgrund seiner Größe, seiner multimodalen Anbindung und seiner umfassenden logistischen Dienstleistungen ist der Duisburger Hafen somit ideal als zentraler Sammel-, Umschlag- und Bereitstellungsraum für militärische Kräfte im Herzen Europas geeignet.

Fallstudie Donauhäfen: Welche Rolle spielen Häfen wie Constanța, Bratislava und Budapest als Tore zum Schwarzen Meer und nach Osteuropa?

Die Häfen entlang der Donau bilden die entscheidenden logistischen Tore zur südöstlichen Flanke der NATO. An vorderster Stelle steht der rumänische Hafen Constanța. Durch seine direkte Lage am Schwarzen Meer und seine Anbindung an die Donau über den Donau-Schwarzmeer-Kanal ist er das wichtigste östliche Eingangsportal für den gesamten europäischen Binnenwasserstraßenverkehr. Er fungiert als entscheidender Hub für den Warenverkehr zwischen der EU und dem Schwarzmeerraum und ist für die Versorgung Rumäniens und Bulgariens, aber auch für den Transit in die Ukraine von zentraler Bedeutung. Mit einer Kailänge von 30 Kilometern, 156 Liegeplätzen und schweren Krananlagen ist seine Infrastruktur auf den Umschlag gewaltiger Gütermengen ausgelegt.

Weiter flussaufwärts bilden die Häfen von Bratislava (Slowakei) und Budapest (Ungarn) zentrale Knotenpunkte im Herzen Mitteleuropas. Sie sind wichtige multimodale Logistikplattformen, die die Wasserstraße Donau eng mit den nationalen und internationalen Schienen- und Straßennetzen verknüpfen. Für die NATO sind sie unverzichtbar für die Verteilung und den Weitertransport von Material und Versorgungsgütern in die zentral- und osteuropäischen Mitgliedsstaaten.

Die Donauhäfen sind technisch gut für den Umschlag von Schwer- und Sperrgut gerüstet. Es gibt spezialisierte Terminals, wie den Schwerlasthafen in Linz, und die technischen Möglichkeiten für sowohl vertikalen (Lift-on/Lift-off, LoLo) als auch horizontalen (Roll-on/Roll-off, RoRo) Umschlag, was für die Verladung von Fahrzeugen entscheidend ist. Die Donau selbst bietet mit ihren im Vergleich zum Rhein großzügigeren Brückendurchfahrtshöhen und dem 24/7-Betrieb der Schleusen gute nautische Bedingungen für solche Transporte. Die Entwicklung dieser Häfen zu leistungsfähigen militärischen Logistikhubs ist ein zentraler Baustein zur Stärkung der gesamten Ostflanke. Dies wird auch durch die Etablierung von “Militärischen Mobilitätskorridoren” vorangetrieben, wie dem zwischen Griechenland, Bulgarien und Rumänien, die darauf abzielen, regulatorische Hürden abzubauen und die Infrastruktur koordiniert zu ertüchtigen.

Technologische Innovation und politische Integration als Wegbereiter

Wie können Digitalisierung und Automatisierung die Effizienz und Sicherheit der Binnenschifffahrt erhöhen?

Digitalisierung und Automatisierung sind die Schlüsseltreiber, um die Binnenschifffahrt und ihre Häfen effizienter, sicherer und resilienter zu machen. In den Binnenhäfen werden bereits heute fortschrittliche digitale Werkzeuge implementiert. Projekte wie “MultiRELOAD” nutzen das Konzept des “Digitalen Zwillings” (digitaler Zwilling) – eine virtuelle Repräsentation des Hafens und seiner Abläufe –, um Operationen in Echtzeit zu überwachen, mittels KI-gestützter Simulationen zu optimieren und den Ressourceneinsatz zu verbessern. Initiativen wie “GRÜNE-BINNEN-HÄFEN” fördern die Entwicklung eines Masterplans für die Digitalisierung, um die betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Ein weiterer entscheidender Schritt ist die datentechnische Vernetzung entlang ganzer Transportkorridore. Die Kooperation zwischen den Häfen Rotterdam, Duisburg und den Schweizer Rheinhäfen zielt darauf ab, einen durchgängigen digitalen Korridor zu schaffen, in dem Daten nahtlos zwischen See- und Binnenhäfen, Terminals und Spediteuren ausgetauscht werden können. Diese Transparenz vereinfacht die Planung, reduziert Komplexität und erhöht die Effizienz der gesamten Lieferkette.

Die langfristig revolutionärste Entwicklung ist die autonome Schifffahrt. Während die Technologie für die Seeschifffahrt bereits weit fortgeschritten ist, stellt die Übertragung auf die komplexen Bedingungen von Binnenwasserstraßen – mit engen Kanälen, wechselnden Strömungen, Schleusen und Brücken – eine besondere Herausforderung dar. EU-geförderte Forschungsprojekte wie “ReNEW” und “SEAMLESS” arbeiten intensiv an Lösungen für autonome oder ferngesteuerte Binnenschiffe und die dafür notwendigen Anpassungen der Infrastruktur. Für die Militärlogistik eröffnen autonome Schiffe enorme strategische Vorteile: Sie reduzieren das Risiko für menschliches Personal, können in dezentralen Schwärmen operieren, um die Verwundbarkeit gegenüber Angriffen zu verringern, und ermöglichen eine flexible “Just-in-Time”-Versorgung direkt in Krisengebieten.

Welche politischen und regulatorischen Schritte sind notwendig, um das volle Potenzial der Wasserstraßen für die europäische Verteidigung zu erschließen?

Um das strategische Potenzial der Binnenwasserstraßen voll auszuschöpfen, sind konzertierte politische, finanzielle und regulatorische Anstrengungen erforderlich. An erster Stelle steht die Notwendigkeit nachhaltiger Investitionen und einer klaren politischen Priorisierung. Die Beseitigung des massiven Sanierungsstaus und der bekannten Engpässe in der Wasserstraßeninfrastruktur muss mit Nachdruck vorangetrieben werden. Die massiv aufgestockten EU-Mittel aus dem CEF-Fonds für militärische Mobilität sind hierfür ein entscheidender Hebel, müssen aber durch entsprechende nationale Investitionsprogramme und personelle Ressourcen in den Verwaltungen ergänzt werden.

Zweitens muss die Harmonisierung der grenzüberschreitenden Verfahren konsequent vollendet werden. Die im Rahmen von PESCO und der EDA entwickelten technischen Vereinbarungen zur Vereinfachung von Genehmigungen müssen von allen Mitgliedstaaten vollständig implementiert werden, um von langsamen Einzelfalllösungen zu einem verlässlichen, standardisierten System zu gelangen. Die größte Herausforderung hierbei ist nicht technologischer oder finanzieller, sondern politisch-kultureller Natur: die Überwindung nationaler Silos. Der Erfolg hängt davon ab, ob es gelingt, Logistik als eine gemeinsame, transnationale und ressortübergreifende Aufgabe zu begreifen. Dies erfordert einen Mentalitätswandel weg von national begrenzten Infrastrukturprojekten hin zu einem Denken in gesamteuropäischen, strategischen Korridoren, in denen Regulierung, Infrastruktur und Technologie nahtlos ineinandergreifen.

Drittens muss die Klimaresilienz zu einem zentralen Planungsprinzip werden. Zukünftige Infrastrukturprojekte dürfen sich nicht nur auf die Kapazitätserweiterung konzentrieren, sondern müssen die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere das Niedrigwasserrisiko, systematisch berücksichtigen. Investitionen müssen auf die Sicherstellung einer ganzjährigen Befahrbarkeit abzielen, was auch die Förderung innovativer Schiffstypen oder die Prüfung neuer Wassermanagementstrategien einschließt.

Schließlich ist eine weiter vertiefte und institutionalisierte Koordination zwischen der EU und der NATO unerlässlich. Die gemeinsame Planung von Infrastruktur, die Festlegung von technischen Standards und die regelmäßige Durchführung gemeinsamer Übungen müssen sicherstellen, dass zivile Investitionen den militärischen Anforderungen voll entsprechen und eine echte Interoperabilität gewährleistet ist. Die Entwicklung der militärischen Mobilitätskorridore, die als pragmatische “Koalitionen der Willigen” die Fragmentierung überwinden, ist hierfür ein vielversprechendes Modell und muss weiter ausgebaut werden.

Ihre Container-Hochregallager- und Container-Terminal-Experten

Container-Terminals-Systeme für Straße, Schiene und Seeweg im Dual-Use-Logistik-Konzept der Schwerlast-Logistik - Kreativbild: Xpert.Digital

In einer Welt, die von geopolitischen Verwerfungen, fragilen Lieferketten und einem neuen Bewusstsein für die Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen geprägt ist, erfährt das Konzept der nationalen Sicherheit eine fundamentale Neubewertung. Die Fähigkeit eines Staates, seine wirtschaftliche Prosperität, die Versorgung seiner Bevölkerung und seine militärische Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, hängt zunehmend von der Resilienz seiner logistischen Netzwerke ab. In diesem Kontext entwickelt sich der Begriff “Dual-Use” von einer Nischenkategorie der Exportkontrolle zu einer übergeordneten strategischen Doktrin. Dieser Wandel ist nicht nur eine technische Anpassung, sondern eine notwendige Antwort auf die “Zeitenwende”, die eine tiefgreifende Integration ziviler und militärischer Fähigkeiten erfordert.

Passend dazu:

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.