Renten-Tsunami & Schulden-Welle: Die Schock-Lektion – Was Deutschlands Stagnation von Argentiniens Radikalkur lernen muss

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 3. August 2025 / Update vom: 3. August 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Renten-Tsunami & Schulden-Welle: Die Schock-Lektion – Was Deutschlands Stagnation von Argentiniens Radikalkur lernen muss – Bild: Xpert.Digital

Deutschlands gefährliche Trägheit: Ein wirtschaftspolitischer Vergleich zwischen Deutschland und Argentinien und die Lehren für die Zukunft (Lesezeit: 31 min / Keine Werbung / Keine Paywall)

Deutschlands Wirtschaft am Scheideweg – eine Warnung aus Argentinien

Die globale Wirtschaftslandschaft präsentiert zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein faszinierendes und zugleich beunruhigendes Paradoxon, das sich in kaum zwei Ländern so scharf manifestiert wie in Deutschland und Argentinien. Auf der einen Seite steht Deutschland, das jahrzehntelang als Inbegriff wirtschaftlicher Stärke, Stabilität und sozialer Marktwirtschaft galt. Doch dieses Modell zeigt unübersehbare Risse: eine stagnierende Wirtschaft, ein wachsender Schuldenberg, ein demografisch bedingt kollabierendes Rentensystem und ein spürbarer Reformstau lähmen das Land. Die einstige Lokomotive Europas droht auf dem Abstellgleis zu landen, gefangen in der Trägheit ihres eigenen Erfolgs.

Auf der anderen Seite befindet sich Argentinien, ein Land, das über ein Jahrhundert hinweg als Lehrbuchbeispiel für ökonomische Volatilität, politische Instabilität und institutionelles Versagen diente. Wiederkehrende Staatspleiten, Hyperinflation und soziale Krisen haben das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat und seine Eliten systematisch zerstört. Doch aus den Trümmern dieses Dauerkollapses erwächst ein radikales, hochriskantes Experiment: Eine libertäre Regierung versucht mit einer beispiellosen „Schocktherapie“, die Fesseln der Vergangenheit mit der Kettensäge zu durchtrennen. Die Ergebnisse sind ebenso paradox wie der Ausgangspunkt: Makroökonomische Kennzahlen stabilisieren sich, während weite Teile der Bevölkerung in tiefere Armut stürzen.

Dieser Bericht stellt diese beiden gegensätzlichen Entwicklungen gegenüber. Er analysiert die strukturellen Ursachen der deutschen Malaise und die brutale Logik der argentinischen Radikalkur. Dabei geht es nicht um einen simplen Vergleich von Wirtschaftsdaten, sondern um eine tiefere Untersuchung der zugrunde liegenden Modelle, der politischen Kulturen und der gesellschaftlichen Belastbarkeit. Die zentrale Frage lautet: Kann Deutschland, das in seiner Stabilität erstarrt, ausgerechnet von Argentinien, das durch seine Instabilität zu radikalem Wandel gezwungen wird, etwas lernen? Die Antwort liegt nicht in der Übernahme konkreter Politikmaßnahmen, sondern in der kritischen Selbstreflexion, die durch die Konfrontation mit einem extremen Gegenentwurf angestoßen wird. Es ist eine Analyse zweier unterschiedlicher Antworten auf eine nationale Krise – die eine schleichend und lähmend, die andere akut und brutal.

Deutschland – Der schleichende Abstieg eines Giganten?

Die gegenwärtige Lage Deutschlands ist geprägt von einer Reihe tiefgreifender Herausforderungen, die weit über zyklische Konjunkturschwankungen hinausgehen. Sie sind struktureller Natur und wurzeln in einem Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, das über Jahrzehnte erfolgreich war, nun aber an seine Grenzen stößt. Die Probleme in den öffentlichen Finanzen, im Rentensystem und beim Wirtschaftswachstum sind Symptome einer tieferen Krise – der Krise eines Systems, das Gefahr läuft, zum Opfer seines eigenen Erfolgs zu werden.

Die Last der Schulden: Eine Nation lebt über ihre Verhältnisse

Die öffentliche Wahrnehmung Deutschlands als Hort fiskalischer Solidität wird durch die jüngsten Entwicklungen der Staatsverschuldung zunehmend infrage gestellt. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeichnen ein klares Bild: Zum Ende des ersten Quartals 2025 belief sich die Gesamtverschuldung des öffentlichen Gesamthaushalts auf 2.523,3 Milliarden Euro. Dies markiert einen weiteren Anstieg und setzt einen Trend fort, der sich seit der Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Krieges beschleunigt hat. Allein zum Jahresende 2024 hatte die Verschuldung bereits einen historischen Rekordstand von über 2,5 Billionen Euro erreicht.

Diese immense Summe verteilt sich auf die verschiedenen staatlichen Ebenen. Der Bund trägt mit rund 1.733 Milliarden Euro die Hauptlast, gefolgt von den Ländern mit etwa 615 Milliarden Euro und den Gemeinden und Gemeindeverbänden mit rund 174 Milliarden Euro. Besonders alarmierend ist die Dynamik: Die Schulden steigen auf allen Ebenen kontinuierlich an. Im ersten Quartal 2025 wuchs die Verschuldung der Länder um 1,4 % und die der Gemeinden sogar um 3,0 % im Vergleich zum Jahresende 2024. Auch der Bund verzeichnete einen leichten Anstieg, der vor allem durch die überdimensionale Zunahme der Schulden für das „Sondervermögen Bundeswehr“ getrieben wurde, dessen Verschuldung in nur einem Quartal um 12,8 % anstieg.

Umgerechnet auf die Bevölkerung ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung, die Ende 2024 die Marke von 30.000 Euro überschritten hat. Jeder Bürger, vom Säugling bis zum Greis, trug rein rechnerisch eine Schuldenlast von 30.062 Euro, was einem Anstieg von 669 Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen, dass es sich nicht um ein abstraktes Problem handelt, sondern um eine konkrete Belastung, die zukünftige Generationen zu tragen haben werden.

Ein tieferer Blick in die Geschichte der Staatsverschuldung zeigt, dass die Nutzung von sogenannten Sondervermögen oder Extrahaushalten zur Finanzierung außergewöhnlicher Ereignisse eine gewisse Tradition hat. Instrumente wie der Fonds „Deutsche Einheit“ zur Finanzierung der Wiedervereinigung oder der Finanzmarktstabilisierungsfonds während der Finanzkrise 2008 waren politische Antworten auf singuläre historische Herausforderungen. Was sich jedoch in jüngster Zeit verändert hat, ist die scheinbare Normalisierung dieses Instruments. Die Einrichtung massiver neuer Sondervermögen, wie das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr oder Hunderte von Milliarden für Klimaschutz und Infrastruktur, verschiebt die Logik.

Dadurch entsteht eine Art Schattenhaushalt, der parallel zum regulären Bundeshaushalt existiert und dessen Ausgaben nicht den strengen Regeln der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse unterliegen. Diese Praxis macht die tatsächliche Haushaltslage intransparenter und untergräbt die disziplinierende Wirkung der regulären Budgetprozesse. Es ist eine politische Lösung für ein strukturelles Finanzierungsproblem, das jedoch langfristig die fiskalische Glaubwürdigkeit des Staates aushöhlen kann. Die einst für historische Ausnahmesituationen reservierte Praxis der Krisenfinanzierung wird zu einem Standardwerkzeug der Politik, was eine gefährliche Normalisierung der schuldenfinanzierten Staatsausgaben bedeutet.

Die Schuldenbremse: Goldener Käfig oder notwendige Fessel?

Im Zentrum der deutschen Fiskaldebatte steht die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Sie ist zum Symbol und gleichzeitig zum Schlachtfeld eines tiefen politischen und ideologischen Konflikts über die zukünftige Ausrichtung des Landes geworden. Die Auseinandersetzung um ihre Beibehaltung, Reform oder Abschaffung hat die Ampelkoalition an den Rand des Bruchs gebracht und prägt die Wahlprogramme aller großen Parteien für die kommende Bundestagswahl.

Auf der einen Seite des Spektrums stehen die Verfechter einer strikten Haushaltsdisziplin. Die Union und die FDP betrachten die Schuldenbremse als unverzichtbaren Anker für Stabilität und Generationengerechtigkeit. Die CDU/CSU argumentiert mit dem Leitsatz „Die Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen“ und plant bei einer Regierungsübernahme einen „ehrlichen Kassensturz“, um alle Ausgaben und Subventionen auf den Prüfstand zu stellen. Die FDP sieht in der Einhaltung der Schuldenbremse eine moralische Verpflichtung, um künftige Generationen nicht mit einem untragbaren Schuldenberg zu belasten. Auch die AfD positioniert sich klar für die Beibehaltung und argumentiert, Deutschland habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem.

Auf der anderen Seite formiert sich ein breites Bündnis von Reformbefürwortern. Die SPD hält zwar prinzipiell an der Schuldenbremse fest, will sie aber reformieren, um mehr Spielraum für dringend notwendige Investitionen zu schaffen. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) beklagte, das Land sei an vielen Stellen „kaputtgespart“ worden, und verteidigte die geplante hohe Neuverschuldung als notwendige Maßnahme zur Modernisierung der maroden Infrastruktur und zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. Die Grünen fordern ebenfalls mehr Investitionsspielraum und wollen diesen durch den Abbau klima- und umweltschädlicher Subventionen sowie eine effizientere Verwaltung finanzieren. Noch weiter gehen Die Linke und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Die Linke beziffert den zusätzlichen Investitionsbedarf für die nächste Dekade auf rund 600 Milliarden Euro und will die Schuldenbremse für Investitionen aussetzen. Das BSW schlägt eine gezielte Reform vor, bei der Investitionen in zentrale Bereiche wie Infrastruktur, Schulen und Wohnraum von der Schuldenbremse ausgenommen werden.

Dieser Streit ist mehr als eine technische Debatte über Haushaltsregeln. Er ist Ausdruck eines fundamentalen Richtungsstreits über die Rolle des Staates. Die Position von Union und FDP wurzelt tief in der ordoliberalen Tradition, die dem Staat primär die Aufgabe zuweist, einen stabilen Ordnungsrahmen für die Marktwirtschaft zu garantieren, sich aber aus dem aktiven Wirtschaftsgeschehen weitgehend herauszuhalten. Schulden werden als Belastung für private Akteure und zukünftige Generationen gesehen. Demgegenüber steht eine eher sozialdemokratisch-keynesianische Sichtweise, die den Staat als zentralen Akteur bei der Lösung großer kollektiver Probleme wie dem Klimawandel, der Infrastrukturkrise oder der sozialen Ungleichheit sieht. Aus dieser Perspektive sind staatliche Investitionen keine reinen Ausgaben, sondern notwendige Vorleistungen für zukünftigen Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Intensität dieses Konflikts wurde durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Umwidmung von Corona-Krediten für den Klimaschutz für verfassungswidrig erklärte, dramatisch verschärft. Es legte die inhärenten Widersprüche der aktuellen Politik offen: Der politische Wille zu massiven Investitionen kollidiert mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der Schuldenbegrenzung. Die Notwendigkeit, für die Aufrüstung der Bundeswehr das Grundgesetz zu ändern und ein Sondervermögen außerhalb der Schuldenbremse zu schaffen, unterstreicht, dass der bestehende fiskalische Rahmen als unzureichend für die Bewältigung der neuen geopolitischen Realitäten angesehen wird. Die Schuldenbremse ist somit zum juristischen Schlachtfeld geworden, auf dem der Kampf um die zukünftige Rolle und die finanzielle Handlungsfähigkeit des deutschen Staates im 21. Jahrhundert ausgetragen wird.

Der demografische Tsunami: Das deutsche Rentensystem vor dem Kollaps

Neben den fiskalischen Sorgen stellt der demografische Wandel die wohl größte und unerbittlichste strukturelle Herausforderung für Deutschland dar. Im Zentrum dieser Entwicklung steht die gesetzliche Rentenversicherung, deren umlagefinanziertes System auf einem Generationenvertrag beruht, dessen mathematische Grundlage erodiert. Immer weniger Beitragszahler im erwerbsfähigen Alter müssen die Renten für eine stetig wachsende Zahl von Ruheständlern finanzieren, deren Lebenserwartung zudem kontinuierlich steigt.

Die Konsequenzen dieses Ungleichgewichts sind seit Jahrzehnten bekannt und durch zahlreiche Prognosen belegt. Der sogenannte Altenquotient – das Verhältnis von Personen im Rentenalter zu Personen im Erwerbsalter – steigt unaufhaltsam an. Kamen 1990 auf 100 Menschen im Erwerbsalter noch 24 Ruheständler, sind es heute bereits 37. Dieser Trend wird sich mit dem Eintritt der geburtenstarken „Babyboomer“-Jahrgänge in den Ruhestand in den kommenden Jahren dramatisch beschleunigen.

Die Projektionen des Sachverständigenrats und der Deutschen Rentenversicherung zeichnen ein düsteres Bild für die Zukunft, sollte das System nicht fundamental reformiert werden. Nach aktuellen Berechnungen wird der Beitragssatz zur Rentenversicherung von derzeit 18,6 % bis zum Jahr 2060 auf 24,0 % ansteigen müssen. Gleichzeitig wird das Rentenniveau, also das Verhältnis der Standardrente zum Durchschnittseinkommen, von heute etwa 48 % auf nur noch 42,0 % im Jahr 2060 absinken. Das bedeutet, zukünftige Generationen von Arbeitnehmern werden deutlich höhere Beiträge für eine im Verhältnis deutlich geringere Rente zahlen müssen.

Vergangene Reformen wie die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre oder die Einführung des „Nachhaltigkeitsfaktors“ in die Rentenanpassungsformel haben diesen Prozess lediglich verlangsamt, aber nicht aufgehalten. Sie waren notwendige, aber unzureichende Schritte. Die aktuelle politische Debatte dreht sich um weitere, oft nur marginale Anpassungen wie das „Generationenkapital“, einen kapitalgedeckten Fonds, der die Rentenfinanzierung stützen soll, dessen Volumen aber angesichts der Dimension des Problems bei weitem nicht ausreicht.

Die oft beschworene Erzählung eines „Generationenkonflikts“, bei dem die Jungen gegen die Alten ausgespielt werden, ist dabei eine irreführende Vereinfachung. Das Kernproblem ist nicht der mangelnde Wille der jüngeren Generation, die ältere zu unterstützen, sondern das Versäumnis aufeinanderfolgender politischer Führungen, rechtzeitig schmerzhafte, aber mathematisch unumgängliche Reformen umzusetzen. Die demografische Entwicklung ist keine Überraschung; sie wurde bereits in den 1960er Jahren prognostiziert. Statt jedoch langfristig tragfähige Lösungen zu schaffen, die allen Generationen Lasten aufbürden – etwa durch eine noch deutlichere Anhebung des Renteneintrittsalters, eine breitere Basis an Beitragszahlern (wie in Österreich, wo auch Selbstständige und Beamte einzahlen) oder eine ehrliche Debatte über das zukünftige Leistungsniveau – hat sich die Politik auf kurzfristige Korrekturen und komplexe, für den Bürger kaum nachvollziehbare Dämpfungsfaktoren beschränkt. Der drohende Kollaps des Rentensystems ist somit weniger eine unausweichliche demografische Folge als vielmehr das absehbare Ergebnis von jahrzehntelangem politischem Zögern und dem mangelnden Mut, der Wählerschaft kurzfristige Zumutungen für langfristige Stabilität aufzuerlegen.

Wachstumsmotor stottert: Die strukturellen Ursachen der deutschen Stagnation

Die deutsche Wirtschaft, lange Zeit der unangefochtene Wachstumsmotor Europas, befindet sich seit mehreren Jahren in einer Phase der Stagnation. Der Jahreswirtschaftsbericht 2025 der Bundesregierung stellt unmissverständlich fest, dass diese Schwäche nicht nur konjunkturell bedingt ist, sondern tiefe strukturelle Ursachen hat. Das Wachstumsmodell, das Deutschland über Jahrzehnte Wohlstand und Stabilität beschert hat, stößt an seine Grenzen. Die Institutionen und Strukturen, die einst die Stärke des Landes ausmachten, erweisen sich in einer sich rasant verändernden Welt zunehmend als Hemmnisse.

Ein zentrales Problem ist der massive öffentliche Investitionsstau. Über Jahre hinweg wurden Investitionen in kritische Infrastrukturbereiche vernachlässigt. Das Ergebnis sind marode Brücken und Straßen, ein unzuverlässiges Schienennetz und eine digitale Infrastruktur, die im internationalen Vergleich hinterherhinkt. Diese Defizite beeinträchtigen nicht nur die Lebensqualität der Bürger, sondern verschlechtern auch die Standortbedingungen für Unternehmen.

Hinzu kommt eine erdrückende Bürokratie. Komplexe und langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren, eine Flut von Berichtspflichten und eine zunehmende Regulierungsdichte, oft auch durch EU-Vorgaben getrieben, lähmen die private Investitionstätigkeit und unternehmerische Initiative. Start-ups und etablierte Unternehmen gleichermaßen sehen sich mit Hürden konfrontiert, die Innovationen verlangsamen und die Anpassung an neue Marktbedingungen erschweren.

Der deutsche „Mittelstand“, das Rückgrat der Wirtschaft, spürt diesen Druck besonders. Diese oft familiengeführten, hochspezialisierten Unternehmen, die über 99 % aller Firmen in Deutschland ausmachen und fast 60 % der Arbeitsplätze stellen, sind das Herz der deutschen Wirtschaft. Ihre Stärke lag traditionell in der langfristigen Orientierung, der hohen Produktqualität und der tiefen Verwurzelung in ihren Regionen. Doch genau diese Stärken werden nun zu Herausforderungen. Ihre oft ländliche Lage macht sie abhängig von einer funktionierenden öffentlichen Infrastruktur, die nun bröckelt. Die Konzentration auf Nischen in der produzierenden Industrie macht sie anfällig für globale Schocks wie Energiepreiskrisen und Störungen der Lieferketten. Zudem kämpfen viele Mittelständler mit der digitalen Transformation, dem Fachkräftemangel und der Regelung der Unternehmensnachfolge. Eine bezeichnende Anekdote aus Argentinien berichtet, dass deutsche Geschäftspartner im Vergleich zu Konkurrenten aus China oder Israel oft Tage oder Wochen für die Beantwortung von Anfragen benötigen – ein mögliches Zeichen für eine gefährliche Selbstzufriedenheit.

Schließlich wird das deutsche Exportmodell selbst zur Achillesferse. Die starke Abhängigkeit von den globalen Märkten, die in einer Ära der Globalisierung ein Segen war, wird in einer Zeit der geopolitischen Fragmentierung, des wachsenden Protektionismus und des verschärften Wettbewerbs, insbesondere durch China, zu einer erheblichen Verwundbarkeit. Das traditionelle deutsche Erfolgsrezept – hochwertige Industrieprodukte für den Weltmarkt zu produzieren – funktioniert nicht mehr reibungslos.

Die Strukturen der Sozialen Marktwirtschaft mit ihrer auf Konsens und Stabilität ausgerichteten Sozialpartnerschaft, die auf inkrementelle Verbesserungen ausgelegt ist, tut sich schwer mit den disruptiven Veränderungen, die Digitalisierung, Dekarbonisierung und Deglobalisierung erfordern. Der deutsche Wirtschaftsmotor wurde perfekt für die Welt des 20. Jahrhunderts konstruiert. Die aktuelle Stagnation ist ein unübersehbares Signal, dass dieser Motor nicht nur eine Wartung, sondern eine grundlegende Überholung benötigt, um im 21. Jahrhundert bestehen zu können.

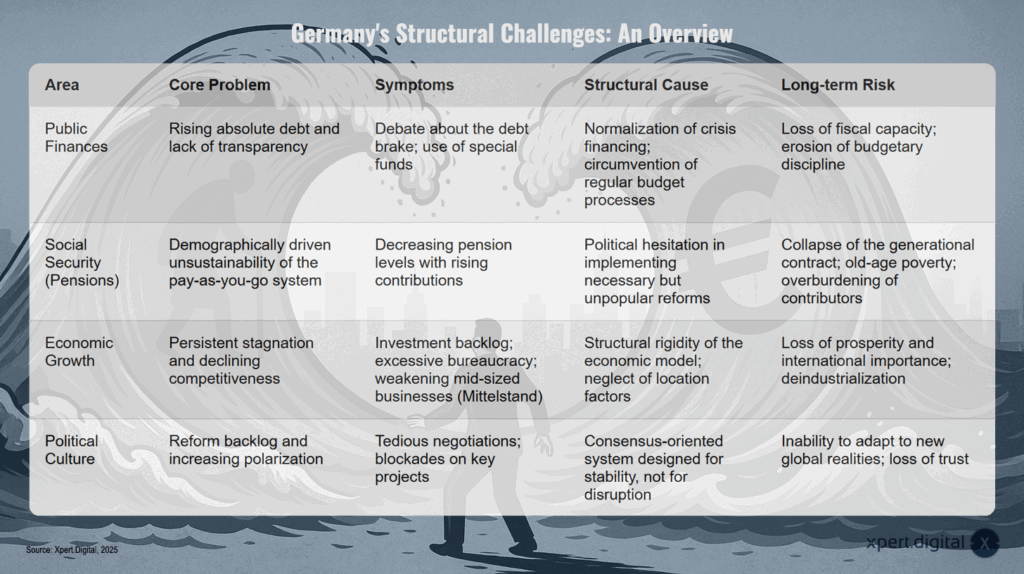

Deutschlands strukturelle Herausforderungen: Ein Überblick

Deutschlands strukturelle Herausforderungen lassen sich in mehreren Bereichen zusammenfassen. Bei den öffentlichen Finanzen zeigt sich ein Problem in der steigenden absoluten Verschuldung und fehlenden Transparenz, was zu Debatten um die Schuldenbremse und den vermehrten Einsatz von Sondervermögen führt. Dies ist Ausdruck einer Normalisierung der Krisenfinanzierung und der Umgehung regulärer Haushaltsprozesse, was langfristig die fiskalische Handlungsfähigkeit und die Haushaltsdisziplin gefährdet. Im Bereich der sozialen Sicherung, insbesondere der Rente, steht das demografisch bedingt unfinanzierbare Umlagesystem im Mittelpunkt. Das sinkende Rentenniveau bei gleichzeitig steigenden Beiträgen spiegelt ein politisches Zögern wider, notwendige, aber unpopuläre Reformen umzusetzen. Andernfalls drohen der Kollaps des Generationenvertrags, Altersarmut und eine Überlastung der Beitragszahler. Hinsichtlich des Wirtschaftswachstums ist eine anhaltende Stagnation und abnehmende Wettbewerbsfähigkeit erkennbar, gekennzeichnet durch einen Investitionsstau, überbordende Bürokratie und einen schwächelnden Mittelstand. Die Ursache liegt in der strukturellen Rigidität des Wirtschaftsmodells und der Vernachlässigung wichtiger Standortfaktoren, was langfristig zu Wohlstandsverlust, Deindustrialisierung und einem Bedeutungsverlust Deutschlands auf internationaler Ebene führen kann. Schließlich zeigt sich in der politischen Kultur ein Reformstau bei wachsender Polarisierung, wobei zähe Verhandlungen und Blockaden zentrale Projekte behindern. Das konsensorientierte System, das auf Stabilität statt auf disruptive Veränderungen ausgelegt ist, versagt in der Anpassung an neue globale Realitäten, was einen Vertrauensverlust zur Folge hat.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Schocktherapie in Argentinien: Zwischen wirtschaftlicher Stabilisierung und sozialer Not – Wie Javier Milei das Land aus der Krise führen will

Argentinien – Radikalkur nach dem Dauerkollaps

Die Wahl von Javier Milei zum Präsidenten Argentiniens und die von ihm eingeleitete radikale Schocktherapie können nicht ohne den historischen Kontext verstanden werden. Seine Politik ist keine zufällige politische Laune, sondern eine extreme, fast verzweifelte Reaktion auf ein Jahrhundert des wirtschaftlichen Niedergangs und des institutionellen Versagens, das das Land an den Rand des Abgrunds geführt hat.

Ein Jahrhundert der Krisen: Vom Reichtum zur Hyperinflation

Die argentinische Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts ist eine Tragödie des verspielten Potenzials. Zu Beginn des Jahrhunderts zählte das Land dank seiner fruchtbaren Böden und seines Agrarexports zu den reichsten Nationen der Welt, mit einem Pro-Kopf-Einkommen, das dem der USA nahekam. Doch dieser Wohlstand wurde systematisch untergraben.

Ein entscheidender Wendepunkt war der Aufstieg des Peronismus ab den 1940er Jahren. Die von Juan Domingo Perón eingeführte Politik der Importsubstitution zielte darauf ab, eine heimische Industrie aufzubauen, indem sie durch hohe Zölle und Subventionen vom Weltmarkt abgeschottet wurde. Dies führte zur Entstehung einer ineffizienten, nicht wettbewerbsfähigen Industrie und einem aufgeblähten Staatsapparat. Um die enormen Staatsausgaben und Sozialprogramme zu finanzieren, wurde das Bankensystem unter staatliche Kontrolle gestellt und die Notenpresse angeworfen – der Beginn eines Teufelskreises aus Haushaltsdefiziten, Geldmengenausweitung und Inflation, der das Land bis heute prägt.

Die folgenden Jahrzehnte waren geprägt von einem unheilvollen Wechselspiel zwischen kurzlebigen, populistischen Demokratien und brutalen Militärdiktaturen. Jedes Regime hinterließ einen noch größeren Schuldenberg und eine noch höhere Inflation. Zwischen 1980 und 2019 betrug die durchschnittliche jährliche Inflationsrate atemberaubende 215,4 %. Wirtschaftskrisen, Staatspleiten – insgesamt neun in der jüngeren Geschichte – und der damit verbundene Verlust von Ersparnissen und Reallöhnen wurden zur Normalität im Leben der Argentinier.

Der Höhepunkt und zugleich der traumatischste Moment dieser Entwicklung war der Staatsbankrott und der wirtschaftliche Zusammenbruch der Jahre 2001 und 2002. Nach einer Phase scheinbarer Stabilität in den 1990er Jahren, die durch eine feste 1:1-Kopplung des Peso an den US-Dollar erkauft wurde, implodierte das System. Die Folgen waren verheerend: Die Armutsquote schnellte auf über 57 % hoch, das Reallohnniveau brach ein, und eine ganze Mittelschicht verlor über Nacht ihre Ersparnisse und ihren sozialen Status, was zur Entstehung der „nuevos pobres“, der „neuen Armen“, führte. Diese Krise zerstörte das letzte bisschen Vertrauen der Bevölkerung in die politische Klasse, die Banken und die Währung. Sie schuf einen Nährboden der Verzweiflung und des Zynismus, auf dem Jahrzehnte später die radikalen Ideen eines Javier Milei auf fruchtbaren Boden fallen sollten.

Die Milei-Doktrin: Schocktherapie mit der Kettensäge

Als Javier Milei im Dezember 2023 sein Amt antrat, erbte er eine Volkswirtschaft im freien Fall: eine jährliche Inflationsrate von über 211 %, eine tiefe Rezession und eine Armutsquote von 45 %. Seine Antwort darauf war keine graduelle Reform, sondern eine wirtschaftspolitische Schocktherapie, die er selbst mit dem Bild einer Kettensäge („motosierra“) beschrieb. Das erklärte Ziel: die Hyperinflation um jeden Preis zu beenden, indem man ihre Wurzel – das chronische Haushaltsdefizit, das durch die Notenpresse finanziert wird – radikal beseitigt.

Das Herzstück seiner Strategie ist ein brutaler fiskalischer Anpassungskurs. Unmittelbar nach Amtsantritt wurden die Staatsausgaben drastisch gekürzt: Ministerien wurden halbiert, zehntausende Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen, öffentliche Infrastrukturprojekte gestoppt und Subventionen für Energie, Transport und Lebensmittel massiv abgebaut. Das Ergebnis dieser Rosskur war aus fiskalischer Sicht beeindruckend: Bereits im ersten vollen Amtsmonat verzeichnete Argentinien zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt einen Haushaltsüberschuss, eine Serie, die sich in den folgenden Monaten fortsetzte.

Parallel zur fiskalischen Konsolidierung wurde die Geldpolitik um 180 Grad gedreht. Die Zentralbank hörte auf, Pesos zu drucken, um die Staatsausgaben zu finanzieren – ein fundamentaler Bruch mit der peronistischen Vergangenheit. Ergänzt wurde dies durch eine massive Abwertung des offiziellen Wechselkurses, um die Währungsverzerrungen zu korrigieren. Diese Maßnahmen führten zu einem dramatischen Rückgang der monatlichen Inflationsrate: von einem Schock-Höchstwert von 25,5 % im Dezember 2023 sank sie schrittweise auf unter 3 % im Frühjahr 2025.

Flankiert wird dieser makroökonomische Schock von einer weitreichenden Deregulierungs- und Liberalisierungsagenda, die in einem umfassenden Notstandsdekret (DNU) und einem „Omnibusgesetz“ gebündelt wurde. Diese Gesetzespakete, die trotz Mileis fehlender Mehrheit im Kongress in abgespeckter Form verabschiedet wurden, zielen darauf ab, die argentinische Wirtschaft fundamental umzubauen. Sie beinhalten die Liberalisierung des Mietrechts, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die Privatisierung von Staatsunternehmen und die Schaffung von Anreizen für Großinvestitionen, insbesondere im Rohstoff- und Energiesektor. Mileis Doktrin ist der kompromisslose Versuch, das staatszentrierte, protektionistische Modell Argentiniens durch einen libertären Minimalstaat zu ersetzen, in dem der freie Markt die treibende Kraft sein soll.

Der Preis des Aufschwungs: Soziale Verwerfungen und politische Risiken

Die Schocktherapie der Regierung Milei zeigt erste Erfolge bei der Stabilisierung der makroökonomischen Kennzahlen, doch der Preis dafür ist eine soziale Katastrophe von enormem Ausmaß. Die brutalen Sparmaßnahmen und die anfängliche Inflationsspitze nach der Währungsabwertung haben die Kaufkraft der Bevölkerung pulverisiert und zu einem tiefen Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität geführt. Argentinien befindet sich in einer schweren Rezession, der Konsum ist eingebrochen und die Industrieproduktion ist stark rückläufig.

Die sozialen Folgen sind verheerend. Die Armutsquote ist seit Mileis Amtsantritt explodiert und hat zeitweise die Marke von 50 % deutlich überschritten. Besonders betroffen sind die schwächsten Glieder der Gesellschaft: Kinder und Rentner. Laut einer Studie der Universität von Buenos Aires hat sich die Armutsquote unter Rentnern von 13,2 % im ersten Halbjahr 2023 auf 30,8 % im Vergleichszeitraum 2024 mehr als verdoppelt. Das bedeutet, dass fast jeder dritte Rentner in Armut lebt. Die Mindestrente von umgerechnet rund 250 Euro steht einem geschätzten monatlichen Bedarf von 950 Euro gegenüber, was viele ältere Menschen in die Suppenküchen zwingt. Berichte über eine gestiegene Zahl von Menschen, die in Mülltonnen nach Essen suchen, und überlastete Sozialeinrichtungen zeichnen ein düsteres Bild der gesellschaftlichen Realität.

Dieses Vorgehen ist ein hochriskantes Spiel auf Zeit. Die Regierung wettet darauf, dass die wirtschaftliche Erholung einsetzt, bevor die soziale Geduld der Bevölkerung erschöpft ist. Bislang ist die Unterstützung für Milei erstaunlich stabil geblieben; seine Zustimmungswerte halten sich auf einem Niveau, von dem seine Vorgänger nur träumen konnten. Dies erklärt sich aus der tiefen Ablehnung des alten, als korrupt und gescheitert empfundenen peronistischen Systems. Viele seiner Wähler, insbesondere junge Menschen und Arbeiter im informellen Sektor, sehen in den traditionellen Machtstrukturen wie den mächtigen Gewerkschaften (CGT) keine Vertretung ihrer Interessen, sondern Teil der privilegierten „Kaste“, die Milei bekämpft.

Dennoch ist die politische Lage fragil. Milei regiert ohne eigene Mehrheit im Kongress und ohne einen einzigen Gouverneur auf Provinzebene. Er ist auf wechselnde, unsichere Allianzen angewiesen, um seine Reformen durchzusetzen. Die traditionellen Machtblöcke, allen voran die peronistische Bewegung und die ihr nahestehenden Gewerkschaften, formieren sich zum Widerstand und organisieren Massenproteste und Generalstreiks. Die Nachhaltigkeit von Mileis Projekt hängt somit entscheidend davon ab, ob es ihm gelingt, die makroökonomische Stabilisierung in spürbare Verbesserungen der Lebensbedingungen für die breite Masse zu übersetzen – und das schnell. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit, sozialer Belastbarkeit und politischer Machtarithmetik.

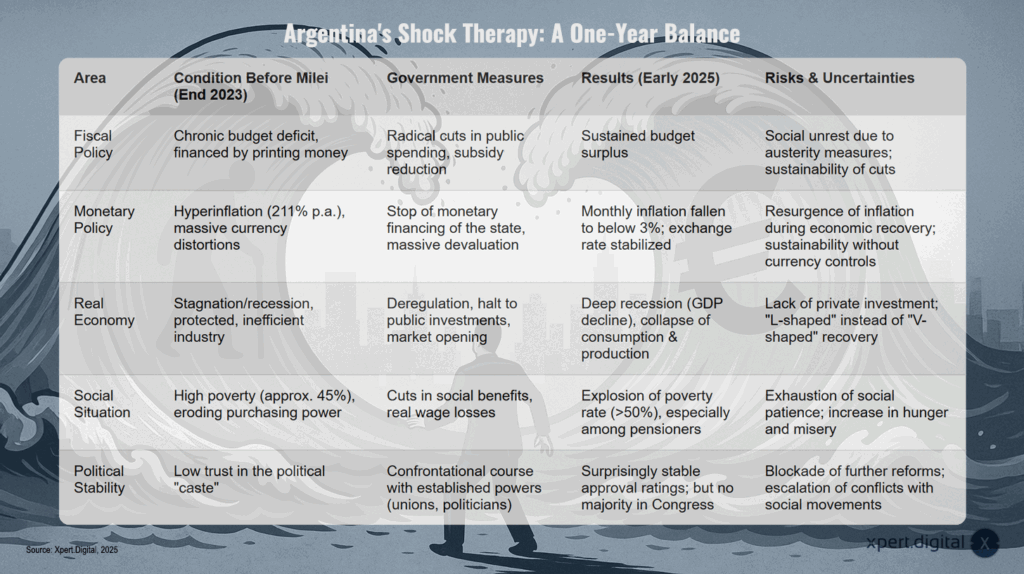

Argentiniens Schocktherapie: Eine Bilanz nach einem Jahr

Nach einem Jahr der Schocktherapie in Argentinien lässt sich eine klare Bilanz ziehen. Vor der Amtsübernahme von Präsident Milei Ende 2023 litt das Land unter einem chronischen Haushaltsdefizit, das hauptsächlich durch das Gelddrucken finanziert wurde. Die Regierung reagierte darauf mit radikalen Kürzungen der Staatsausgaben und dem Abbau von Subventionen, was zu einem anhaltenden Haushaltsüberschuss führte. Allerdings besteht das Risiko sozialer Unruhen aufgrund dieser Sparmaßnahmen, und es bleibt fraglich, wie nachhaltig die Kürzungen sind. Im Bereich der Geldpolitik herrschte damals eine Hyperinflation von 211 % jährlich und massive Währungsverzerrungen. Die Regierung stoppte die monetäre Staatsfinanzierung und ließ eine starke Abwertung zu, wodurch die monatliche Inflation auf unter 3 % sank und sich der Wechselkurs stabilisierte. Dennoch besteht die Gefahr, dass die Inflation mit einer wirtschaftlichen Belebung wieder ansteigt, insbesondere wenn keine Devisenkontrollen beibehalten werden. Die Realwirtschaft war vor Milei durch Stagnation und Rezession gekennzeichnet, eine stark geschützte und ineffiziente Industrie lähmte das Wachstum. Durch Deregulierung, Stopp öffentlicher Investitionen und Öffnung der Märkte geriet das Land in eine tiefe Rezession mit starkem Rückgang von Konsum und Produktion. Da private Investitionen ausbleiben, deutet vieles auf eine “L-förmige” statt einer schnellen “V-förmigen” Erholung hin. Soziale Probleme verschärften sich, da die Armut bereits bei etwa 45 % lag und die Kaufkraft erodierte. Kürzungen von Sozialleistungen und Reallohnverluste führten zu einer Explosion der Armutsquote auf über 50 %, vor allem bei Rentnern. Die soziale Geduld ist erschöpft, und Hunger sowie Elend nehmen zu. Politisch herrschte wenig Vertrauen in die etablierte “Kaste”. Die Regierung fuhr einen Konfrontationskurs mit Gewerkschaften und traditionellen politischen Kräften. Trotz überraschend stabiler Zustimmungswerte fehlt Milei eine Mehrheit im Kongress, was die Blockade weiterer Reformen begünstigt und die Konflikte mit sozialen Bewegungen verschärfen könnte. Insgesamt zeigt sich, dass die radikale Schocktherapie zwar erste ökonomische Erfolge bringt, jedoch mit erheblichen sozialen und politischen Risiken verbunden ist.

Unsere Empfehlung: 🌍 Grenzenlose Reichweite 🔗 Vernetzt 🌐 Vielsprachig 💪 Verkaufsstark: 💡 Authentisch mit Strategie 🚀 Innovation trifft 🧠 Intuition

In einer Zeit, in der die digitale Präsenz eines Unternehmens über seinen Erfolg entscheidet, stellt sich die Herausforderung, wie diese Präsenz authentisch, individuell und weitreichend gestaltet werden kann. Xpert.Digital bietet eine innovative Lösung an, die sich als Schnittpunkt zwischen einem Industrie-Hub, einem Blog und einem Markenbotschafter positioniert. Dabei vereint es die Vorteile von Kommunikations- und Vertriebskanälen in einer einzigen Plattform und ermöglicht eine Veröffentlichung in 18 verschiedenen Sprachen. Die Kooperation mit Partnerportalen und die Möglichkeit, Beiträge bei Google News und einem Presseverteiler mit etwa 8.000 Journalisten und Lesern zu veröffentlichen, maximieren die Reichweite und Sichtbarkeit der Inhalte. Dies stellt einen wesentlichen Faktor im externen Sales & Marketing (SMarketing) dar.

Mehr dazu hier:

Deutschlands Krise im Spiegel Argentiniens: Was wirklich aus Buenos Aires gelernt werden kann

Konfrontation der Modelle – Was Deutschland von Argentinien lernen kann

Der direkte Vergleich zwischen der schleichenden Krise Deutschlands und der radikalen Schocktherapie Argentiniens offenbart zwei fundamental unterschiedliche Ansätze zur Bewältigung nationaler Herausforderungen. Ein Vergleich der zugrunde liegenden Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle sowie der politischen Kulturen zeigt, warum Argentiniens Weg für Deutschland kein Vorbild sein kann, aber dennoch wertvolle, wenn auch unbequeme, Denkanstöße liefert.

Soziale Marktwirtschaft versus Libertärer Minimalstaat: Ein Systemvergleich

Im Kern prallen zwei diametral entgegengesetzte Philosophien über die Rolle des Staates und die Organisation von Wirtschaft und Gesellschaft aufeinander. Das deutsche Modell der Sozialen Marktwirtschaft, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, basiert auf der Idee, die Freiheit des Marktes mit dem Prinzip des sozialen Ausgleichs zu verbinden. Der Staat greift aktiv in das Wirtschaftsgeschehen ein, um soziale Ungerechtigkeiten zu mildern und die Schwächeren zu schützen. Schlüsselelemente sind ein starker Kündigungsschutz, Arbeitsschutzgesetze, Kartellverbote und ein umfassendes System sozialer Sicherung.

Ein zentraler Pfeiler dieses Modells ist die Sozialpartnerschaft, die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Dieses System der „Tarifautonomie“, verfassungsrechtlich in Artikel 9 des Grundgesetzes verankert, überlässt die Regelung von Löhnen und Arbeitsbedingungen den Tarifpartnern und zielt darauf ab, Konflikte zu kanalisieren und stabile, berechenbare Verhältnisse zu schaffen. Es ist ein System, das auf Konsens, Kooperation und der Befriedung von Klassenkonflikten beruht.

Argentiniens aufkeimendes libertäres Modell unter Javier Milei stellt das genaue Gegenteil dar. Hier wird der Staat nicht als sozialer Schiedsrichter, sondern als Hauptursache aller Probleme gesehen – als korrupter, ineffizienter Apparat, der die private Initiative erstickt. Mileis Ziel ist ein Minimalstaat, der sich auf Sicherheit und Justiz beschränkt. Seine Reformen sind ein Frontalangriff auf die etablierten korporatistischen Strukturen. Die mächtigen, historisch mit dem Peronismus verbundenen Gewerkschaften wie die CGT werden nicht als Sozialpartner, sondern als Teil der zu bekämpfenden „Kaste“ betrachtet. Während das deutsche System darauf abzielt, den Kapitalismus durch soziale Partnerschaft zu zähmen und zu managen, versucht Milei, ihn zu entfesseln, indem er genau diese etablierten Machtstrukturen zerschlägt. Der Kontrast könnte kaum größer sein: Hier institutionalisierte Kooperation zur Sicherung des sozialen Friedens, dort radikale Konfrontation zur Durchsetzung einer marktliberalen Revolution.

Die Trägheit des Erfolgs: Ist Deutschlands Stabilität eine Bürde?

Die wohl tiefste und provokanteste Erkenntnis aus dem Vergleich liegt in der paradoxen Rolle von Stabilität und Vertrauen. Deutschlands jahrzehntelanger Erfolg und die damit einhergehende hohe Stabilität seiner Institutionen scheinen eine Kultur der Risikoscheu, der Selbstzufriedenheit und des Reformaufschubs gefördert zu haben. Argentiniens Geschichte des totalen Scheiterns hingegen hat den politischen Raum für radikales, entschlossenes Handeln erst geschaffen.

Dieses Phänomen lässt sich als „Vertrauensparadox“ beschreiben. Deutschland zeichnet sich, trotz jüngster Rückgänge, im internationalen Vergleich immer noch durch ein relativ hohes Vertrauen der Bürger in zentrale Institutionen wie die Justiz, die Polizei und die öffentliche Verwaltung aus. Dieses institutionelle Vertrauen ist ein hohes Gut und eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren einer Demokratie. Es erhöht die Akzeptanz für politische Entscheidungen und die Einhaltung von Gesetzen. Paradoxerweise kann dieses hohe Vertrauen aber auch Reformen hemmen. Wenn die Bürger grundsätzlich davon ausgehen, dass das System funktioniert, sinkt die gefühlte Dringlichkeit für fundamentale Veränderungen. Man bevorzugt inkrementelle Anpassungen und scheut das Risiko radikaler Brüche, selbst wenn sich strukturelle Probleme wie in der Renten- oder Fiskalpolitik erkennbar auftürmen. Die politische Kultur ist auf Stabilität und Konsens optimiert, nicht auf schnelle, disruptive Transformation.

In Argentinien war die Ausgangslage genau umgekehrt. Jahrzehnte der Hyperinflation, der Korruption und der gebrochenen Versprechen hatten zu einem vollständigen Zusammenbruch des Vertrauens in die gesamte politische Klasse und ihre Institutionen geführt. Dieses Misstrauen war so absolut, dass ein politischer Außenseiter wie Milei, dessen gesamte Botschaft auf der Zerstörung der alten „Kaste“ beruhte, eine Mehrheit gewinnen konnte. Die Verzweiflung und der Vertrauensverlust der Bevölkerung waren die notwendige Bedingung dafür, dass sie bereit war, das extreme Risiko einer Schocktherapie einzugehen – ein Wagnis, das eine Gesellschaft mit funktionierendem institutionellem Vertrauen wie die deutsche niemals eingehen würde. Somit wirkt Vertrauen in Deutschland als stabilisierendes Schwungrad, das aber in Trägheit umschlagen kann. In Argentinien wirkte der totale Vertrauensverlust wie eine Sprengladung, die den Weg für radikale Veränderungen freimachte.

Lehren aus der Radikalität: Impulse für die deutsche Reformdebatte

Es muss unmissverständlich klargestellt werden: Argentinien ist kein Modell für Deutschland. Sein Weg ist aus purer Verzweiflung geboren und mit unermesslichem sozialen Leid gepflastert. Ein solcher Kurs wäre in einer stabilen Demokratie mit funktionierendem Sozialstaat weder durchsetzbar noch wünschenswert. Die Lehren, die Deutschland ziehen kann, sind daher nicht konkret, sondern abstrakt. Sie liegen nicht in der Nachahmung, sondern in der Reflexion über die eigene Situation, die durch den Blick auf das Extrem geschärft wird.

Erstens, die Kosten des Aufschiebens. Argentinien demonstriert auf tragische Weise das Endstadium eines Prozesses, bei dem strukturelle Probleme wie chronische Haushaltsdefizite und eine schleichende Entwertung der Währung über Jahrzehnte ignoriert oder mit kurzfristigen Notlösungen überdeckt werden. Die schlussendlich erzwungene Korrektur ist exponentiell schmerzhafter, als es frühzeitige, graduelle Reformen gewesen wären. Die Lehre für Deutschland ist eindeutig: Die langsam anwachsenden Kosten des demografischen Wandels und des Investitionsstaus werden nicht von selbst verschwinden. Sie werden sich zu einer akuten Krise aufstauen. Entschlossen zu handeln, solange das Land noch aus einer Position der Stärke agieren kann, ist weitaus weniger kostspielig, als später unter dem Druck der Umstände zu drastischen Maßnahmen gezwungen zu werden.

Zweitens, der Primat der fiskalischen Vernunft. Mileis Kernbotschaft und bisher erfolgreichste Politik war der radikale Stopp der schuldenfinanzierten Staatsausgaben durch die Notenpresse. Diese einfache, brutale Disziplin war die unabdingbare Voraussetzung, um die Hyperinflation zu zähmen. Auch wenn Deutschland von solchen Zuständen weit entfernt ist, bleibt das Prinzip gültig: Eine glaubwürdige und langfristig tragfähige Finanzpolitik ist das Fundament für makroökonomische Stabilität und das Vertrauen in die Währung. Die zunehmende Normalisierung von Schattenhaushalten in Form von Sondervermögen, die die Schuldenbremse umgehen, ist ein gefährlicher Pfad, der diese Glaubwürdigkeit untergräbt.

Drittens, die Notwendigkeit eines ehrlichen „Kassensturzes“. Mileis Kettensägen-Ansatz war zwar grob, aber er zwang zu einer fundamentalen Neubewertung jeder einzelne Staatsausgabe, jeder Subvention und jedes Programms. Nichts war mehr heilig. Deutschland braucht eine eigene, wenngleich methodischere und sozial abgefedertere Version davon. Eine umfassende, ideologiefreie Überprüfung aller Subventionen – insbesondere der klima- und umweltschädlichen –, aller Regulierungen und aller bürokratischen Prozesse ist überfällig. Nur so können Ineffizienzen beseitigt und die knappen Mittel für zukunftsweisende Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Technologie freigesetzt werden.

Viertens, die Grenzen des Staates und die Kraft des Privaten. Mileis libertäre Ideologie ist extrem, aber sie legt den Finger in eine Wunde: Ein überregulierter, aufgeblähter und träger Staat kann private Dynamik und unternehmerische Initiative ersticken. Die Lehre für Deutschland besteht darin, das Gleichgewicht zwischen staatlicher Regulierung und privater Freiheit neu zu justieren. Es geht darum, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass private Investitionen und Innovationen gefördert werden, anstatt sich primär auf staatlich gelenkte Programme zu verlassen. Dazu gehören ein radikaler Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungsverfahren und die Förderung einer Kultur des Unternehmertums.

Ein Plädoyer für mutige, aber maßvolle Reformen

Die Gegenüberstellung von Deutschland und Argentinien ist eine Konfrontation zweier Welten. Argentiniens radikaler Bruch mit der eigenen Vergangenheit ist ein dramatisches Warnsignal, kein nachahmenswertes Vorbild. Der soziale Preis dieser Schocktherapie ist für eine gefestigte Gesellschaft wie die deutsche inakzeptabel. Dennoch wäre es fatal, die argentinische Entwicklung achselzuckend als exotisches Drama abzutun. Denn in der Radikalität der argentinischen Antwort auf den totalen Kollaps liegen wertvolle Impulse für Deutschlands Umgang mit seiner schleichenden Krise.

Deutschlands größte Herausforderung ist es, einen dritten Weg zu finden: einen Weg, der die Entschlossenheit und den Mut zu tiefgreifenden Reformen aufbringt, zu denen Argentinien durch den Zusammenbruch gezwungen wurde, diese aber innerhalb des bewährten und erfolgreichen Rahmens der Sozialen Marktwirtschaft und der Sozialpartnerschaft umsetzt. Es geht darum, die Trägheit des Erfolgs zu überwinden, ohne die Stabilität, die diesen Erfolg ermöglicht hat, aufs Spiel zu setzen.

Das bedeutet, die Schuldenbremse nicht als unantastbares Dogma, sondern als intelligentes Instrument zu begreifen, das Stabilität sichert, aber notwendige Zukunftsinvestitionen nicht blockieren darf. Es bedeutet, die Rentenreform nicht länger aufzuschieben, sondern einen ehrlichen, generationenübergreifenden Kompromiss zu schmieden, der auf realistischen Annahmen beruht. Und es bedeutet, den Staat nicht als Allheilmittel zu sehen, sondern ihn zu befähigen, als schlanker, effizienter und unbürokratischer Partner für eine dynamische Privatwirtschaft zu agieren.

Die argentinische Krise zeigt, wohin jahrzehntelanges politisches Versagen führen kann. Die deutsche Stagnation zeigt, wie schnell ein erfolgreiches Modell an Relevanz verlieren kann, wenn der Wille zur ständigen Anpassung fehlt. Die ultimative Lehre ist somit ein Appell an die politische Führung und die Gesellschaft in Deutschland: Es gilt, den noch vorhandenen Wohlstand und die Stabilität zu nutzen, um sich aus einer Position der Stärke heraus zu reformieren. Denn wer zu lange wartet, dem bleiben am Ende nur noch die schmerzhaften und radikalen Optionen, die in Buenos Aires heute auf der Tagesordnung stehen.

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.