Wenn Erneuerung auf Widerstand trifft: Das strukturelle Dilemma der organisationalen Ambidextrie | Xpert Business

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 28. Oktober 2025 / Update vom: 28. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Wenn Erneuerung auf Widerstand trifft: Das strukturelle Dilemma der organisationalen Ambidextrie | Xpert Business – Bild: Xpert.Digital

Ambidextrie Business – Die unsichtbare Barriere: Warum Wandel von innen am schwersten fällt

Warum selbst die besten Innovationsansätze an der eigenen Organisation scheitern – und wie die bewusste Trennung von Exploitation und Exploration das Überleben sichert

Die Szene spielt sich in deutschen Unternehmen täglich ab: Ein externer Berater präsentiert innovative Konzepte für neue Geschäftsfelder, digitale Transformation oder explorative Markterschließung. Die Geschäftsführung nickt zustimmend. Doch sobald die Umsetzung beginnt, formiert sich Widerstand. Nicht offen, nicht laut, aber wirksam. Das Marketing verweist auf laufende Kampagnen. Der Vertrieb hält an bewährten Kundenbeziehungen fest. Business Development sieht Ressourcenkonflikte. Die Initiative versandet.

Dieses Phänomen ist kein Zufall und keine Böswilligkeit. Es ist die mathematisch präzise Konsequenz eines fundamentalen organisationalen Paradoxons, das die Managementforschung als Ambidextrie bezeichnet. Der lateinische Begriff für Beidhändigkeit beschreibt die Fähigkeit einer Organisation, zwei widersprüchliche Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen: die Perfektionierung des Bestehenden und die Erkundung des Neuen. Was in der Theorie elegant klingt, erweist sich in der Praxis als eine der anspruchsvollsten Herausforderungen moderner Unternehmensführung.

Der Fall von Xpert.Digital illustriert diese Dynamik in besonderer Schärfe. Als Pioneer Business Development Consultant positioniert sich das Unternehmen explizit im Bereich der Exploration, jener organisationalen Dimension, die sich mit der systematischen Erschließung neuer Geschäftsfelder, Märkte und Geschäftsmodelle befasst. Mit dem Triosmarket-Modell bietet Xpert.Digital einen strukturierten Ansatz, der Inbound Marketing, Outbound Marketing und Experimental Marketing integriert und auf die zentralen Marktattribute Schnelligkeit, Automation, Flexibilität und Skalierbarkeit ausrichtet. Doch genau dieser Ansatz trifft in Unternehmen auf Strukturen, die konsequent auf Exploitation optimiert sind: auf die effiziente Ausschöpfung bestehender Ressourcen, die Maximierung bekannter Märkte und die Perfektion etablierter Prozesse.

Die Folge ist ein struktureller Konflikt, der weit über persönliche Befindlichkeiten oder Abteilungsegoismen hinausgeht. Es prallen zwei fundamental unterschiedliche organisationale Logiken aufeinander, die in ihren Anforderungen an Prozesse, Kultur, Führung, Zeithorizonte und Erfolgskennzahlen unvereinbar erscheinen. Die Exploitation-Abteilungen handeln rational, wenn sie Widerstand leisten, denn aus ihrer Perspektive gefährdet die Exploration ihre Ressourcen, ihre Messgrößen und letztlich ihre Existenzberechtigung. Die Tragik liegt darin, dass beide Seiten für das langfristige Überleben des Unternehmens unverzichtbar sind. Ohne Exploitation fehlen die kurzfristigen Erträge. Ohne Exploration fehlt die Zukunftsfähigkeit. Das Scheitern an dieser Balance hat zahlreiche ehemals dominante Unternehmen von Kodak über Nokia bis Blockbuster in die Bedeutungslosigkeit geführt.

Dieser Artikel analysiert die tieferen Ursachen dieses Konflikts, seine historischen Wurzeln, die organisationalen Mechanismen, durch die er entsteht, und die Ansätze, mit denen Unternehmen die Balance zwischen Optimierung und Innovation finden können. Dabei wird deutlich, dass das Ambidextrie-Prinzip nicht nur eine akademische Theorie, sondern eine existenzielle Notwendigkeit für Organisationen darstellt, die in einer Zeit rapiden Wandels überleben wollen. Und es wird erkennbar, warum Ansätze wie das Pioneer Business Development von Xpert.Digital nicht als Bedrohung, sondern als komplementäre Notwendigkeit verstanden werden müssen, die das Kerngeschäft nicht ersetzt, sondern ergänzt und dessen langfristige Überlebensfähigkeit sichert.

Passend dazu:

- Organisationale Ambidextrie als strategisches Geschäftsmodell: Wie Exploration Business Development die Lösung ist

Vom Taylorismus zur Disruption: Die historische Entwicklung des Optimierungsparadoxons

Die Wurzeln des heutigen Ambidextrie-Dilemmas reichen zurück bis zu den Anfängen der industriellen Betriebsführung. Frederick Winslow Taylors wissenschaftliche Betriebsführung, entwickelt in den frühen 1900er Jahren, etablierte das Paradigma der systematischen Effizienzsteigerung durch Prozessoptimierung, Standardisierung und Arbeitsteilung. Taylors Prinzipien waren revolutionär und außerordentlich erfolgreich. Sie ermöglichten die Massenproduktion, die Senkung von Stückkosten und die Skalierung industrieller Fertigung auf ein zuvor unvorstellbares Niveau. Henry Fords Fließbänder wurden zum Symbol dieser Ära der Exploitation.

Doch was in stabilen Märkten mit langlebigen Produkten und vorhersehbaren Technologiezyklen funktionierte, entwickelte sich zur Falle, sobald sich die Rahmenbedingungen änderten. Die Nachkriegsjahrzehnte bis in die 1980er Jahre waren geprägt von relativer Stabilität. Produktlebenszyklen erstreckten sich über Jahrzehnte. Technologische Disruption war die Ausnahme, nicht die Regel. Unternehmen konnten sich auf die Perfektionierung ihrer bestehenden Geschäftsmodelle konzentrieren und wurden dafür belohnt. Die japanische Kaizen-Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung brachte diese Logik zur Perfektion und ermöglichte es japanischen Automobilherstellern, westliche Konkurrenten durch überlegene Qualität und Effizienz zu verdrängen.

Die Wendezeit begann in den 1980er und 1990er Jahren mit der Beschleunigung technologischer Innovationszyklen und der zunehmenden Globalisierung der Märkte. Die Digitalisierung verkürzte Produktlebenszyklen dramatisch. Was gestern innovativ war, ist heute Standard und morgen obsolet. Clayton Christensens Theorie der disruptiven Innovation, erstmals 1997 publiziert, beschrieb systematisch, wie etablierte Marktführer von neuen Wettbewerbern verdrängt werden, nicht weil sie schlecht geführt sind, sondern gerade weil sie ihre bestehenden Geschäftsmodelle so effizient optimieren. Christensen zeigte am Beispiel der Festplattenindustrie, dass Marktführer systematisch disruptive Technologien ignorierten, weil diese zunächst ihren profitabelsten Kunden nicht dienten und ihre etablierten Messgrößen für Erfolg nicht erfüllten.

James March, ein Pionier der organisationalen Lernforschung, formulierte 1991 das grundlegende Dilemma zwischen Exploration und Exploitation präzise. March erkannte, dass Organisationen inhärent zur Exploitation neigen, weil diese kurzfristig messbare, positive Ergebnisse liefert, während Exploration riskant, langfristig und unsicher ist. Die Erträge aus Exploitation sind unmittelbar sichtbar, während die Früchte der Exploration, wenn überhaupt, erst Jahre später reifen. Diese Asymmetrie führt dazu, dass rationale Managementsysteme systematisch Exploration unterinvestieren. March nannte dies die Competency Trap: Organisationen werden so gut in dem, was sie tun, dass sie verlernen, etwas Neues zu lernen.

Charles O’Reilly und Michael Tushman von Stanford und Harvard entwickelten ab 2004 das Konzept der organisationalen Ambidextrie systematisch weiter. Ihre empirischen Studien belegten, dass Unternehmen, die beide Dimensionen erfolgreich managen, langfristig deutlich erfolgreicher sind als Unternehmen, die sich nur auf eine Dimension konzentrieren. Doch sie zeigten auch, dass Ambidextrie anspruchsvoll ist und spezifische organisationale Voraussetzungen erfordert, die den meisten Unternehmen fehlen. Die bloße Absichtserklärung, sowohl zu optimieren als auch zu innovieren, reicht nicht aus. Es bedarf struktureller, kultureller und führungsbezogener Interventionen.

Die Entwicklung des Internets und der digitalen Ökonomie ab den 1990er Jahren beschleunigte diese Dynamik exponentiell. Xpert.Digital erkannte bereits in den 1990er Jahren, dass Schnelligkeit zum dominanten Wettbewerbsfaktor werden würde. Die Einführung des Strichcodes in den 1970er Jahren hatte den Warenhandel bereits transformiert und beschleunigt, doch die grundlegenden Geschäftsmodelle blieben weitgehend unverändert. Das Internet jedoch änderte nicht nur Prozesse, sondern Geschäftsmodelle fundamental. E-Commerce, Suchmaschinenmarketing, Social Media und nun das aufkommende Metaverse erfordern nicht nur Anpassung, sondern Neuerfindung. Automation allein ist nicht ausreichend. Es bedarf flexibler, skalierbarer Modelle, an denen sich bestehende Geschäftsstrategien orientieren und anpassen können.

Die historische Entwicklung zeigt, dass das Ambidextrie-Problem kein temporäres Phänomen, sondern eine strukturelle Konsequenz des Übergangs von stabilen zu dynamischen Marktumfeldern ist. Was funktionierte, als Produktlebenszyklen Jahrzehnte dauerten, scheitert, wenn sie sich auf Monate verkürzen. Die Organisationsformen, Steuerungsmechanismen und Kulturen, die für Exploitation optimiert wurden, erweisen sich als Barrieren für Exploration. Die Geschichte lehrt, dass Ignorieren dieser Dynamik mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Scheitern führt. Kodak perfektionierte die analoge Fotografie und verschwand im digitalen Zeitalter. Nokia dominierte Mobiltelefone durch effiziente Produktion und verlor gegen Smartphone-Hersteller. Blockbuster optimierte Videoverleih und wurde von Streaming-Diensten verdrängt. Das wiederkehrende Muster ist klar: Wer sich ausschließlich auf die Perfektionierung des Bestehenden konzentriert, optimiert sich systematisch in den Stillstand und letztlich in die Irrelevanz.

Die zwei Logiken: Warum Exploitation und Exploration sich fundamental widersprechen

Um zu verstehen, warum Exploration-Ansätze wie das Pioneer Business Development von Xpert.Digital in Unternehmen auf systematischen Widerstand stoßen, muss man die fundamentalen Unterschiede zwischen Exploitation und Exploration in ihren organisationalen Implikationen verstehen. Es handelt sich nicht um graduelle Unterschiede, sondern um gegensätzliche Logiken, die in nahezu allen Dimensionen organisationalen Handelns divergieren.

Exploitation fokussiert auf die Ausschöpfung und Optimierung bestehender Fähigkeiten, Prozesse und Geschäftsmodelle. Unternehmen verfeinern ihre Produktionsprozesse, steigern Effizienz, reduzieren Kosten und maximieren die Rendite ihrer etablierten Angebote. Die Aktivitäten sind charakterisiert durch Standardisierung, klare Prozesse, hierarchische Strukturen, Fehlervermeidung und Effizienzorientierung. Der Zeithorizont ist kurzfristig, die Ergebnisse sind vorhersehbar und messbar. Investitionsentscheidungen basieren auf Return-on-Investment-Berechnungen, Budgets werden jährlich festgelegt, und Erfolg wird an quantitativen Kennzahlen wie Produktivität, Qualitätsraten, Kostenreduktion und Umsatzwachstum im Kerngeschäft gemessen.

Exploitation erfordert tiefes Prozesswissen und Industrial Engineering. Es geht um Skaleneffekte, um die Perfektionierung etablierter Systeme wie spezialisierte Automatisierung, fest verkettete Produktionslinien und konventionelle Materialflusssysteme. Die Make-or-Buy-Entscheidungen basieren primär auf Kosten und Kapazitätsüberlegungen. Hohe Fixkosten werden in Kauf genommen, um maximale Effizienz im Betrieb zu erreichen. Künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um bestehende Prozesse zu optimieren, Qualität zu verbessern und Durchsatz zu erhöhen.

Exploration hingegen umfasst die Suche nach neuen Möglichkeiten, das Experimentieren mit innovativen Ansätzen und die Entwicklung völlig neuer Geschäftsfelder. Die Aktivitäten sind riskant, unsicher und liefern erst langfristig Erträge, wenn überhaupt. Exploration benötigt Flexibilität, experimentelle Freiräume, flache Hierarchien, Fehlertoleranz und Risikobereitschaft. Der Zeithorizont ist langfristig, die Ergebnisse sind zunächst unvorhersehbar. Investitionsentscheidungen basieren nicht auf ROI-Berechnungen, die bei frühen Explorationsprojekten spekulativ wären, sondern auf dem nachweislichen Lernfortschritt und der Validierung kritischer Annahmen.

Exploration erfordert hohes Produkt- und Technologiewissen als Treiber für neue Lösungen. Es geht um Lernen und Agilität, um flexible Automatisierung wie kollaborative Roboter, additive Fertigung und rekonfigurierbare Systeme. Die Make-or-Buy-Entscheidungen basieren auf dem Aufbau strategischer Fähigkeiten und Kompetenzen, nicht primär auf Kosten. Investitionen in Experimente mit unsicherem Ausgang werden getätigt. Künstliche Intelligenz wird als Innovationstreiber eingesetzt, um radikal neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln.

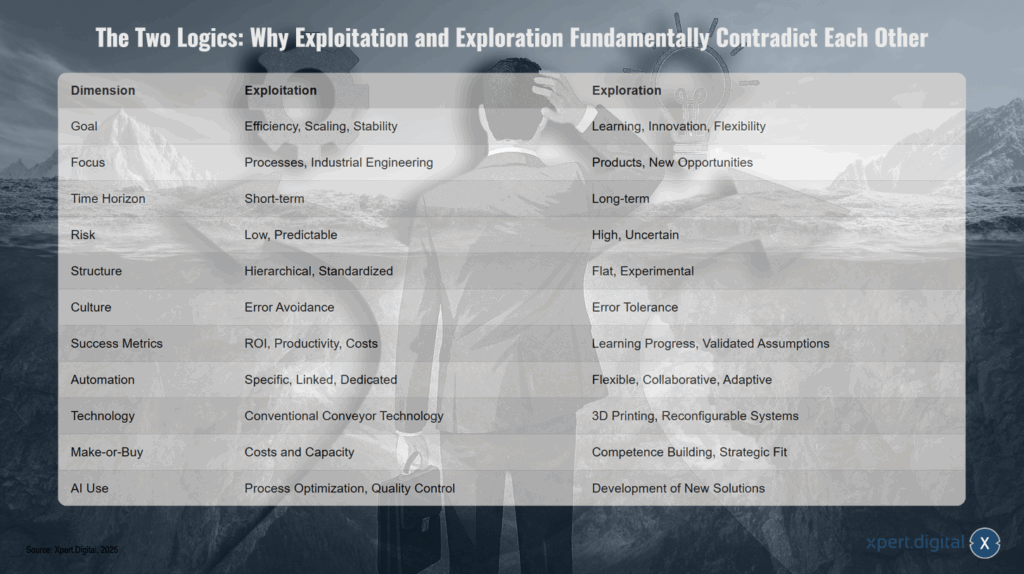

Die Tabelle illustriert die Gegensätze:

Die zwei Logiken: Warum Exploitation und Exploration sich fundamental widersprechen – Bild: Xpert.Digital

Bei Exploitation stehen Effizienz, Skalierung und Stabilität im Vordergrund, während Exploration auf Lernen, Innovation und Flexibilität abzielt. Exploitation fokussiert auf Prozesse und Industrial Engineering, Exploration hingegen auf Produkte und neue Möglichkeiten. Der Zeithorizont bei Exploitation ist kurzfristig, bei Exploration langfristig. Exploitation ist durch geringes, vorhersehbares Risiko gekennzeichnet, Exploration durch hohes, unsicheres Risiko. Strukturell ist Exploitation hierarchisch und standardisiert, Exploration flach und experimentell. Kulturell dominiert bei Exploitation die Fehlervermeidung, bei Exploration Fehlertoleranz. Erfolgsmetriken bei Exploitation sind ROI, Produktivität und Kosten; bei Exploration zählen Lernfortschritt und validierte Annahmen. Automatisierung ist bei Exploitation spezifisch, verkettet und dediziert, bei Exploration flexibel, kollaborativ und adaptiv. Technologisch setzt Exploitation auf konventionelle Fördertechnik, Exploration auf 3D‑Druck und rekonfigurierbare Systeme. Make‑or‑Buy‑Entscheidungen orientieren sich bei Exploitation an Kosten und Kapazität, bei Exploration an Kompetenzaufbau und strategischem Fit. Der KI‑Einsatz dient bei Exploitation vor allem der Prozessoptimierung und Qualitätskontrolle, bei Exploration der Entwicklung neuer Lösungen.

Diese fundamentalen Unterschiede erklären, warum die Integration beider Logiken in einer Organisation so anspruchsvoll ist. Die Unternehmenskultur, die das eine ermöglicht, behindert oft das andere. Die Messgrößen, die Exploitation belohnen, diskreditieren typischerweise Exploration. Die Führungsstile, die im Kerngeschäft funktionieren, versagen häufig bei Innovationsprojekten. Die Budgetierungsprozesse bevorzugen Projekte mit kalkulierbarem Return on Investment und benachteiligen systematisch Explorationsprojekte, deren Erträge unsicher und langfristig sind.

Das Problem liegt in der inhärenten Asymmetrie zwischen beiden Ansätzen. Exploitation generiert schnelle, messbare Erfolge, während Exploration zunächst Ressourcen verbraucht ohne garantierte Gegenleistung. Adaptive Managementsysteme, die auf kurzfristige Erfolge optimiert sind, verstärken systematisch die Exploitation auf Kosten der Exploration. Führungskräfte werden für Quartalsergebnisse belohnt, nicht für langfristige Weichenstellungen. Teams konzentrieren sich auf das, was funktioniert, statt auf das, was funktionieren könnte. Diese selbstverstärkende Dynamik führt zu einem schleichenden Verlust der Innovationsfähigkeit, der erst sichtbar wird, wenn es bereits zu spät ist.

Die Agency-Theorie liefert eine weitere Erklärung. Manager als Agenten der Eigentümer haben oft kürzere Zeithorizonte als die Organisation selbst. Ihre Karrieren, Boni und Reputation hängen von messbaren Erfolgen während ihrer Amtszeit ab. Investitionen in Exploration, deren Früchte möglicherweise erst ihre Nachfolger ernten, sind für individuell rational handelnde Manager wenig attraktiv. Diese Anreizinkompatibilität zwischen kurzfristigen Managerinteressen und langfristigen Organisationsinteressen erklärt, warum selbst wohlmeinende Führungskräfte systematisch zu wenig in Exploration investieren.

Das Phänomen der Pfadabhängigkeit verschärft diese Dynamik. Organisationen entwickeln im Laufe der Zeit spezialisierte Fähigkeiten, Routinen und Wissensbestände, die auf ihr bestehendes Geschäftsmodell zugeschnitten sind. Je erfolgreicher ein Unternehmen in seinem etablierten Bereich ist, desto stärker werden diese Pfadabhängigkeiten. Komplementäre Investitionen in Produktionsanlagen, Vertriebskanäle, Markenwerte und Humankapital verstärken die Bindung an das bestehende Geschäftsmodell. Der Wechsel zu einem neuen Modell würde diese akkumulierten Investitionen entwerten, was die wahrgenommenen Umstellungskosten erhöht und den Status quo weiter zementiert.

Verhaltensökonomische Erkenntnisse ergänzen das Bild um psychologische Faktoren. Der Endowment-Effekt bewirkt, dass Menschen das, was sie bereits besitzen, systematisch höher bewerten als gleichwertige Alternativen. Übertragen auf Organisationen bedeutet dies, dass bestehende Geschäftsmodelle und Produkte gegenüber neuen Optionen bevorzugt werden, selbst wenn objektive Analysen dagegen sprechen. Der Status-Quo-Bias verstärkt diese Tendenz zusätzlich. Diese Gesamtheit ökonomischer, organisationaler und psychologischer Mechanismen erklärt, warum die Optimierungsfalle so schwer zu überwinden ist.

Strukturelle, kontextuelle und sequenzielle Ambidextrie: Die Architektur der Beidhändigkeit

Die Managementforschung hat drei grundlegende organisationale Formen identifiziert, wie Unternehmen das Ambidextrie-Paradoxon zu lösen versuchen: strukturelle, kontextuelle und sequenzielle Ambidextrie. Jede Form repräsentiert einen unterschiedlichen Ansatz, die widersprüchlichen Anforderungen von Exploitation und Exploration zu organisieren.

Strukturelle Ambidextrie trennt Exploitation und Exploration räumlich in unterschiedliche Organisationseinheiten. Das Kerngeschäft wird in der Hauptorganisation nach bewährten Prinzipien effizient betrieben. Gleichzeitig werden separate Einheiten geschaffen, die sich ausschließlich auf Exploration konzentrieren. Diese Einheiten können als Innovation Labs, Inkubatoren, Corporate Ventures oder eigenständige Tochtergesellschaften organisiert sein. Der entscheidende Vorteil dieser Trennung liegt darin, dass beide Welten nach ihrer jeweiligen Logik funktionieren können, ohne sich gegenseitig zu behindern.

Die Automobilindustrie liefert anschauliche Beispiele. Traditionelle Automobilhersteller haben separate Geschäftsbereiche für Elektromobilität geschaffen, die von den klassischen Verbrennungsmotorenbereichen organisatorisch getrennt sind. Diese Separation ermöglicht es den Elektromobilitätsbereichen, agiler zu arbeiten, schneller zu entscheiden und eine andere Kultur zu entwickeln, während das profitable Kerngeschäft mit Verbrennungsmotoren weiterhin effizient produziert. Die Herausforderung besteht darin, ausreichende Autonomie zu gewähren, ohne die Verbindung zur Mutterorganisation und deren Ressourcen zu verlieren.

Die kritische Schnittstelle bei struktureller Ambidextrie ist das Topmanagement. Während die operativen Einheiten getrennt arbeiten, muss die Unternehmensführung beide Welten integrieren. Dies erfordert ambidextres Führungsverhalten: die Fähigkeit, zwischen unterschiedlichen Managementlogiken zu wechseln und beiden Bereichen gerecht zu werden. Führungskräfte müssen Ressourcenallokation zwischen Exploitation und Exploration ausbalancieren, Konflikte moderieren und eine übergreifende Vision entwickeln, die beide Dimensionen als komplementär statt als konkurrierend darstellt.

Die Ressourcenallokation stellt eine besondere Herausforderung dar. Explorations-Einheiten benötigen substanzielle Investitionen, generieren aber zunächst keine Erträge. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten entsteht der Druck, diese Einheiten zu kürzen oder zu schließen, da sie scheinbar verzichtbar sind. Empirische Studien zeigen jedoch, dass Unternehmen, die antizyklisch in Exploration investieren, also gerade dann, wenn es scheinbar am wenigsten vernünftig erscheint, langfristig erfolgreicher sind.

Die Governance-Strukturen müssen bei struktureller Ambidextrie sorgfältig gestaltet werden. Explorations-Einheiten brauchen andere Steuerungsmechanismen als Exploitation-Einheiten. Während Letztere mit Budgets, Zielvorgaben und Kennzahlen wie Produktivität und Fehlerquoten gesteuert werden, benötigen Explorations-Einheiten flexiblere Ansätze. Meilenstein-basierte Steuerung, Venture-Capital-ähnliche Stage-Gate-Prozesse und qualitative Bewertungskriterien sind hier angemessener. Die Herausforderung besteht darin, diese unterschiedlichen Steuerungslogiken innerhalb einer Unternehmensgruppe zu etablieren, ohne dass die dominante Exploitation-Logik die Exploration erstickt.

Kontextuelle Ambidextrie setzt dagegen auf die Fähigkeit von Individuen und Teams, beide Dimensionen situativ anzuwenden. In kontextuell ambidextren Organisationen wird von Mitarbeitern erwartet, dass sie selbst entscheiden, wann Exploitation und wann Exploration angemessen ist, und entsprechend handeln. Diese Form der Ambidextrie ist anspruchsvoller, da sie besondere kulturelle Voraussetzungen und individuelle Fähigkeiten erfordert.

Der bekannteste praktische Ansatz kontextueller Ambidextrie ist die Twenty-Percent-Time-Regel, die Google bekannt gemacht hat. Mitarbeiter sollen zwanzig Prozent ihrer Arbeitszeit für selbstgewählte Projekte verwenden, die nicht unmittelbar mit ihren regulären Aufgaben zusammenhängen. Diese Regel signalisiert organisational, dass Exploration erwünscht und legitim ist. Zahlreiche erfolgreiche Google-Produkte wie Gmail sind aus solchen Projekten entstanden. Die Praxis zeigt allerdings, dass die formale Regel allein nicht ausreicht. Es bedarf einer Kultur, die Exploration tatsächlich wertschätzt und nicht nur toleriert, sowie Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern diese Freiräume real zugestehen.

Kontextuelle Ambidextrie erfordert spezifische organisationale Kontextfaktoren, die Forscher in vier Dimensionen zusammenfassen: Stretch, Discipline, Support und Trust. Stretch bedeutet, dass die Organisation anspruchsvolle Ziele setzt, die Mitarbeiter herausfordern, über das Bestehende hinauszudenken. Discipline sorgt dafür, dass Exploration nicht zur unstrukturierten Beliebigkeit verkommt, sondern fokussiert und zielorientiert bleibt. Support stellt sicher, dass Mitarbeiter die Ressourcen und Unterstützung erhalten, die sie für Exploration benötigen. Trust schließlich schafft die psychologische Sicherheit, die notwendig ist, damit Mitarbeiter Risiken eingehen und aus Fehlern lernen können.

Die individuellen Anforderungen kontextueller Ambidextrie sind beträchtlich. Mitarbeiter müssen die Fähigkeit entwickeln, die situativen Anforderungen zu erkennen und ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Dies erfordert paradoxales Denken: die Fähigkeit, widersprüchliche Anforderungen nicht als Entweder-oder, sondern als Sowohl-als-auch zu verstehen. Die Grenzen kontextueller Ambidextrie liegen in der kognitiven und emotionalen Belastung, die sie für Individuen bedeutet. Ständig zwischen unterschiedlichen Logiken wechseln zu müssen, erzeugt Stress und Erschöpfung. Nicht alle Mitarbeiter verfügen über die Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale, um erfolgreich kontextuell ambidextrer zu agieren.

Sequenzielle Ambidextrie bezeichnet den zeitlichen Wechsel zwischen Phasen der Exploitation und Exploration. Unternehmen fokussieren für einen bestimmten Zeitraum auf die Optimierung des Bestehenden und wechseln dann zu Phasen intensiver Innovation und Exploration. Dieser Ansatz vermeidet die gleichzeitige Bewältigung beider Logiken, erfordert aber die Fähigkeit zu radikalen organisationalen Umschwüngen.

Die Wahl der geeigneten Form hängt von der Größe, Branche, Strategie und Kultur des Unternehmens ab. Große, etablierte Unternehmen tendieren oft zur strukturellen Ambidextrie, weil sie die Ressourcen haben, separate Einheiten zu schaffen. Kleinere, agilere Unternehmen setzen häufiger auf kontextuelle Ansätze. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass Ambidextrie nicht durch bloße Absichtserklärungen entsteht, sondern bewusster organisationaler Gestaltung bedarf.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Widerstand gegen Innovation verstehen: Ökonomische Ursachen und Lösungen

Pioneer Business Development als Exploration-Funktion: Das Triosmarket-Modell im Detail

Das Pioneer Business Development von Xpert.Digital positioniert sich explizit als Exploration-Funktion innerhalb der Ambidextrie-Architektur. Es repräsentiert einen systematischen Ansatz zur Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten, Märkte und Geschäftsmodelle und unterscheidet sich fundamental vom konventionellen Business Development, das oft stärker auf die Optimierung bestehender Kundenbeziehungen und Vertriebsprozesse fokussiert ist.

Der Pioneer Business Developer zeichnet sich durch spezifische Merkmale aus, die ihn vom normalen Business Developer unterscheiden. Er ist innovationsorientiert und stets bestrebt, neue und innovative Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und voranzutreiben. Im Gegensatz zum normalen Business Developer, der sich oft auf bestehende Geschäftsmodelle und bewährte Strategien konzentriert, ist der Pioneer Business Developer immer auf der Suche nach disruptiven Ansätzen und bahnbrechenden Ideen. Er ist bereit, Risiken einzugehen und unkonventionelle Wege zu beschreiten, erkennt Markttrends frühzeitig und kann auf Veränderungen reagieren, noch bevor sie allgemein bekannt sind. Er entwickelt disruptive Strategien, um neue Märkte zu erschließen und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, ist experimentierfreudig und fördert eine Pionierkultur innerhalb des Unternehmens.

Das Triosmarket-Modell bildet das methodische Herzstück dieses Ansatzes. Es ist eine innovative Marketingstrategie, die aus drei Hauptkomponenten besteht: Inbound Marketing, Outbound Marketing und Experimental Marketing. Diese Integration ermöglicht eine umfassende und wirkungsvolle Marktabdeckung.

Inbound Marketing zielt darauf ab, potenzielle Kunden anzuziehen, indem wertvolle Inhalte erstellt werden, die ihre Bedürfnisse und Interessen ansprechen. Anstatt aktiv nach Kunden zu suchen, zieht Inbound Marketing sie magnetisch an durch Blogbeiträge, informative Videos, E-Books, Webinare und mehr. Die Idee dahinter ist, qualifizierte Leads zu generieren, indem relevante Informationen geliefert und Vertrauen aufgebaut werden. Durch die Erstellung von hochwertigem Content, der die Fragen und Bedürfnisse der Zielgruppe anspricht, und durch SEO-Optimierung wird der Content für Suchmaschinen sichtbar. Lead-Generierung erfolgt durch das Anbieten wertvoller Informationen im Austausch gegen Kontaktdaten.

Outbound Marketing konzentriert sich auf proaktive Ansätze, um potenzielle Kunden zu erreichen. Hierzu gehören traditionelle Methoden wie Fernsehwerbung, Radiowerbung, Direktwerbung, Kaltakquise und auch Social Media. Outbound Marketing setzt darauf, Botschaften an eine breitere Zielgruppe zu senden, in der Hoffnung, dass diejenigen, die Interesse haben, darauf reagieren. Es ist eine eher aggressive Methode, die darauf abzielt, sofortige Aufmerksamkeit zu erregen. Durch die Nutzung verschiedener Kanäle wird eine breite Reichweite geschaffen, schnelle Ergebnisse erzielt, Markenpräsenz aufgebaut und klare Call-to-Action-Elemente integriert.

Experimental Marketing ist ein kreativer Ansatz, der darauf abzielt, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf unkonventionelle Weise zu erregen. Hierbei werden oft ungewöhnliche Kampagnen und Aktionen durchgeführt, die neugierig machen und Gespräche auslösen. Der Fokus liegt darauf, die Kreativität auf neuartige Weise zu nutzen, um das Interesse der Zielgruppe zu wecken. Selbst das Internet gehörte einst zum Experimental Marketing, ebenso die Suchmaschinenoptimierung, Social Media und alles, was neu ist und sich noch entwickelt, bis es zu einem gewissen Grad vom Mainstream eingenommen wird.

Das Triosmarket-Modell berücksichtigt die vier zentralen Marktattribute: Schnelligkeit, Automation, Flexibilität und Skalierbarkeit. Diese Attribute sind entscheidend, um den sich ständig verändernden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Unternehmen müssen agil sein und in der Lage sein, schnell auf Veränderungen zu reagieren, während gleichzeitig Automatisierung und Skalierbarkeit gewährleistet werden.

Bei Xpert.Digital wird die Geschäftsstrategie anhand des Triosmarket-Modells gestaltet, wobei die Gewichtungen und Schwerpunkte der verschiedenen Marketingansätze festgelegt werden. Aktuell setzt Xpert auf Inbound Marketing und Experimental Marketing, während für Outbound Marketing, insbesondere in sozialen Medien, bewusst weniger Ressourcen freigesetzt werden. Diese Entscheidung basiert auf einer klaren strategischen Überlegung: Die heutigen sozialen Medien sind ein regelrechtes Haifischbecken, in dem Unternehmen viel Zeit und Geld investieren müssen, um sich Gehör zu verschaffen. Der Wettbewerb ist intensiv, und es ist schwierig, in der Fülle von Inhalten wahrgenommen zu werden.

Xpert identifiziert im Blue Ocean Konzept eine vielversprechende Unternehmensstrategie. Die Blue Ocean Strategie zielt darauf ab, neue, unerschlossene Marktsegmente zu erschließen, anstatt in umkämpften roten Ozeanen zu kämpfen. Im B2B-Bereich sieht Xpert großes Marktpotenzial, das durch innovative Ansätze erreicht werden kann. Für die Umsetzung der Blue Ocean Strategie sind Inbound Marketing und Experimental Marketing am geeignetsten, da diese Ansätze ermöglichen, innovative Ideen zu testen und relevante Inhalte zu schaffen, um eine Nische im Markt zu finden.

Das Triosmarket-Modell bietet Unternehmen eine strukturierte Herangehensweise, um ihre Geschäftsstrategien anzupassen und auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren, vor allem schnell. Durch die gezielte Gewichtung von Marketingansätzen und die strategische Entscheidung, Ressourcen im Outbound Marketing gezielt einzusetzen, kann das Potenzial im B2B-Bereich optimal ausgeschöpft werden.

Als Pioneer Business Developer umfasst die Arbeit mehr als nur SEO mit Suchmaschinenmarketing, Online- und Digitalmarketing. Es handelt sich um einen ganzheitlichen Ansatz zur Entwicklung und Implementierung von starken Strategien und Konzepten, die darauf abzielen, Innovationen voranzutreiben, Wettbewerbsvorteile zu erlangen und neue Märkte zu erschließen. Es geht darum, neue Wege zu finden, um bestehende Geschäftsmodelle zu verbessern oder komplett neue Geschäftsideen zu entwickeln. Dabei werden oft disruptive Technologien, Markttrends und Kundenbedürfnisse berücksichtigt.

Die Vermarktung von Exploration Business Development als Beratungsdienstleistung adressiert einen realen und wachsenden Marktbedarf. Die meisten Unternehmen erkennen die Notwendigkeit von Exploration, scheitern aber an der Umsetzung. Ihnen fehlen das methodische Know-how, die Erfahrung mit Explorationsprojekten und die organisationale Infrastruktur. Externe Unterstützung kann helfen, diese Lücken zu schließen. Das Besondere am Exploration Business Development Ansatz ist, dass er nicht nur abstrakte Beratung bietet, sondern auf nachgewiesener praktischer Erfahrung basiert.

Passend dazu:

- „So optimieren Sie sich sonst in den Stillstand“ – Das Überlebens-Geheimnis für Unternehmen: Warum Sie „beidhändig“ führen müssen

Warum Widerstand rational ist: Die ökonomische Logik der Ablehnung

Wenn Xpert.Digital als externer Pioneer Business Development Consultant in Unternehmen auf Widerstand in internen Abteilungen wie Business Development, Sales oder Marketing stößt, ist dies kein irrationaler Reflex, sondern eine rational nachvollziehbare Konsequenz ökonomischer und organisationaler Mechanismen. Das Verständnis dieser Mechanismen ist entscheidend, um produktive Wege zur Überwindung des Widerstands zu finden.

Zunächst geht es weniger darum, dass Xpert Prozesse interner Abteilungen dauerhaft übernimmt und so interne Bereiche obsolet stellt, sondern dass Xpert als Exploration auf das bestehende Exploitation stößt, denen das Ambidextrie-Prinzip noch nicht klar ist und von den Firmen noch gar nicht berücksichtigt wird. Die internen Abteilungen operieren nach der Exploitation-Logik: Sie optimieren bestehende Kundenbeziehungen, perfektionieren Verkaufsprozesse, maximieren die Effizienz von Marketingkampagnen. Ihre Messgrößen sind Umsatz, Conversion-Raten, Customer Lifetime Value, Marketing-ROI. Sie werden dafür belohnt, kurzfristig messbare Ergebnisse zu liefern.

Ein externer Exploration-Ansatz wie Xpert.Digital operiert jedoch nach einer fundamental anderen Logik. Er experimentiert mit neuen Geschäftsmodellen, exploriert unerschlossene Marktsegmente, testet innovative Marketingansätze. Seine Ergebnisse sind zunächst unsicher, langfristig und schwer messbar. Die Metriken sind nicht Umsatz, sondern validierte Annahmen, gewonnene Erkenntnisse, erschlossene Optionen.

Aus Sicht der Exploitation-Abteilungen stellt die Exploration eine Bedrohung dar, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens konkurriert sie um Ressourcen. Budgets, Zeit der Geschäftsführung, Aufmerksamkeit von Stakeholdern sind begrenzte Güter. Jede Ressource, die in Exploration fließt, fehlt vermeintlich der Exploitation. Zweitens hinterfragt die Exploration implizit die Wirksamkeit der bestehenden Ansätze. Wenn neue Wege gesucht werden, suggeriert das, dass die alten nicht ausreichen. Drittens führt die Exploration andere Erfolgskriterien ein, die die etablierten relativieren. Wenn Lernen und Experimentieren als Erfolg gelten, wirken die kurzfristigen Umsatzziele der Exploitation-Bereiche plötzlich eng.

Die Tendenz zur einseitigen Exploitation ist keine Managementschwäche, sondern eine rational nachvollziehbare Konsequenz ökonomischer Entscheidungslogiken. Kurzfristig ist die Konzentration auf bestehende Geschäftsmodelle fast immer die ökonomisch sinnvollere Entscheidung. Ein etabliertes Produkt zu verbessern verspricht eine Rendite von beispielsweise zehn bis zwanzig Prozent bei überschaubarem Risiko. Die Entwicklung eines völlig neuen Geschäftsfelds hingegen verschlingt Ressourcen über Jahre hinweg, und neun von zehn solcher Initiativen scheitern vollständig. Rein mathematisch betrachtet erscheint die Wahl offensichtlich.

Diese scheinbar rationale Kalkulation übersieht jedoch systematisch die Optionswerte und Risikodiversifikation, die Exploration bietet. Finanzwissenschaftliche Modelle aus der Optionspreistheorie zeigen, dass der Wert von Explorationsprojekten nicht nur in ihrer direkten Erfolgswahrscheinlichkeit liegt, sondern auch in den strategischen Optionen, die sie eröffnen. Jedes Explorationsprojekt generiert Wissen, Netzwerke und Fähigkeiten, die bei zukünftigen Gelegenheiten wertvoll werden können. Diese Realoptions-Perspektive wird in traditionellen Investitionsrechnungen systematisch unterschätzt.

Hinzu kommt das Problem der zeitlichen Diskontierung. Klassische Kapitalwertberechnungen diskontieren zukünftige Cashflows mit einem Zinssatz, der das Risiko und die Zeitpräferenz der Investoren widerspiegelt. Bei Explorationsprojekten mit sehr langfristigen und unsicheren Auszahlungsprofilen führt diese Methodik zu systematisch zu niedrigen Bewertungen. Ein Projekt, das erst in zehn Jahren substantielle Erträge abwirft, erscheint bei typischen Diskontierungssätzen von acht bis zwölf Prozent nahezu wertlos. Diese Rechenmethodik bevorzugt strukturell kurzfristige Exploitation gegenüber langfristiger Exploration.

Die Transaktionskostenökonomik fügt eine organisationale Dimension hinzu. Exploitation-Aktivitäten lassen sich durch standardisierte Verträge, klare Zielvorgaben und messbare Kennzahlen relativ einfach koordinieren und kontrollieren. Exploration-Aktivitäten hingegen erfordern Flexibilität, Vertrauensbeziehungen und implizite Vereinbarungen. Die Kosten der Koordination und Kontrolle von Exploration sind deutlich höher. In Organisationen, die auf Effizienz getrimmt sind, werden diese höheren Transaktionskosten als weitere Argumente gegen Exploration interpretiert, obwohl sie eigentlich notwendige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit darstellen.

Das Phänomen der Pfadabhängigkeit verschärft diese Dynamik. Organisationen entwickeln im Laufe der Zeit spezialisierte Fähigkeiten, Routinen und Wissensbestände, die auf ihr bestehendes Geschäftsmodell zugeschnitten sind. Je erfolgreicher ein Unternehmen in seinem etablierten Bereich ist, desto stärker werden diese Pfadabhängigkeiten. Komplementäre Investitionen in Produktionsanlagen, Vertriebskanäle, Markenwerte und Humankapital verstärken die Bindung an das bestehende Geschäftsmodell. Der Wechsel zu einem neuen Modell würde diese akkumulierten Investitionen entwerten, was die wahrgenommenen Umstellungskosten erhöht und den Status quo weiter zementiert.

Verhaltensökonomische Erkenntnisse ergänzen das Bild um psychologische Faktoren. Der Endowment-Effekt bewirkt, dass Menschen das, was sie bereits besitzen, systematisch höher bewerten als gleichwertige Alternativen. Übertragen auf Organisationen bedeutet dies, dass bestehende Geschäftsmodelle und Produkte gegenüber neuen Optionen bevorzugt werden, selbst wenn objektive Analysen dagegen sprechen. Der Status-Quo-Bias verstärkt diese Tendenz zusätzlich: Menschen neigen dazu, Veränderungen zu vermeiden und am Bewährten festzuhalten, selbst wenn die Kosten des Festhaltens die Kosten der Veränderung übersteigen.

Die Gesamtheit dieser ökonomischen, organisationalen und psychologischen Mechanismen erklärt, warum die Optimierungsfalle so schwer zu überwinden ist und warum der Widerstand gegen Exploration-Ansätze rational ist. Es bedarf bewusster, systematischer Gegenmaßnahmen auf strategischer, struktureller und kultureller Ebene, um ausreichende Exploration zu gewährleisten. Genau diese Gegenmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen ist die Kernaufgabe des Exploration Business Development.

Die Ignoranz des Prinzips: Warum Unternehmen Ambidextrie nicht berücksichtigen

Das zentrale Problem liegt darin, dass vielen Unternehmen das Ambidextrie-Prinzip noch nicht klar ist und es gar nicht berücksichtigt wird. Die Geschäftsführung mag durchaus erkennen, dass Innovation notwendig ist. Sie mag externe Berater beauftragen, Innovationsprozesse anstoßen und Exploration-Projekte initiieren. Doch ohne ein fundamentales Verständnis des Ambidextrie-Prinzips fehlt die Erkenntnis, dass Exploration und Exploitation fundamental unterschiedliche organisationale Anforderungen haben und nicht nach denselben Prinzipien gesteuert werden können.

Die Folge ist, dass Exploration-Projekte nach Exploitation-Logik gesteuert werden. Es werden ROI-Berechnungen verlangt, wo Lernen gemessen werden sollte. Es werden Quartalsergebnisse erwartet, wo langfristige Optionen geschaffen werden. Es wird Fehlervermeidung eingefordert, wo Experimentieren notwendig wäre. Die Exploration wird mit den Messgrößen, Prozessen und Kulturen der Exploitation gemessen und scheitert zwangsläufig oder wird so weit angepasst, dass sie ihre explorative Qualität verliert.

Ein besonders kritisches Problem ist die mangelnde institutionelle Verankerung der Exploration. Ohne klare strukturelle Trennung, ohne dedizierte Budgets, ohne eigene Governance-Mechanismen bleibt Exploration eine Nebenaktivität, die in Krisenzeiten als erstes gestrichen wird. Die Unternehmen handeln nach dem Prinzip: Wenn es gut läuft, brauchen wir keine Innovation, und wenn es schlecht läuft, können wir sie uns nicht leisten. Diese Logik garantiert, dass nie ausreichend in Exploration investiert wird.

Die Rolle des Topmanagements ist dabei entscheidend. Studien zeigen, dass in 90 Prozent der Fälle eine neue Geschäftsleitung braucht, um ambidextre Konzepte umzusetzen. Die meisten alteingesessenen Führungskräfte sind nicht in der Lage, die Spannungen zwischen Vergangenheit und Zukunft zu managen. Der Chef macht die Ansage, dass Exploration und Exploitation zugleich verfolgt werden sollen, ist jedoch nicht imstande, ein Team aufzustellen, das beides unterstützt.

Ohne den aktiven Beitrag der obersten Führungskräfte kann ein Wandel in Organisationen nicht erfolgen. Es ist zentral, dass ausschließlich diejenigen zu Beginn mitwirken, die das Ambidextrie-Prinzip verstanden haben und bereit sind, die damit verbundenen Spannungen auszuhalten. Ambidextrie verlangt eine Kultur, die Spannung aushält. Die meisten Kulturen wollen jedoch Harmonie. CEOs, die predigen, seid innovativ, während sie selbst nur Excel-Tabellen optimieren, senden widersprüchliche Signale, die jeder riecht.

Die Etablierung von Ambidextrie ist keine einmalige Projektinitiative, sondern eine kontinuierliche organisationale Lernreise. Diese Perspektive ist wichtig, um realistische Erwartungen zu setzen. Die Transformation zu einer ambidextren Organisation geschieht nicht über Nacht durch einen Strategieworkshop oder ein Pilot-Projekt. Es ist ein mehrjähriger Prozess, der Rückschläge einschließt, Anpassungen erfordert und nie wirklich abgeschlossen ist. Diese Realität transparent zu kommunizieren verhindert Enttäuschungen und schafft die Basis für nachhaltiges Commitment.

Aktuelle Praxis und Anwendung: Ambidextrie im Unternehmensalltag

Trotz der theoretischen Klarheit des Ambidextrie-Konzepts zeigt die Praxis erhebliche Implementierungsdefizite. Eine Studie zu organisationaler Ambidextrie in österreichischen KMU zeigt, dass viele Unternehmen zwar die Notwendigkeit von Innovation erkennen, aber systematisch daran scheitern, beide Dimensionen gleichzeitig zu managen.

In der deutschen Industrie zeigt sich ein differenziertes Bild. Große Konzerne wie Bosch, Siemens oder die Automobilhersteller haben in den letzten Jahren verstärkt separate Innovationseinheiten etabliert, Corporate Venture-Fonds aufgelegt und Inkubatoren geschaffen. Diese Strukturen entsprechen dem Prinzip der strukturellen Ambidextrie. Doch die Praxis zeigt, dass strukturelle Trennung allein nicht ausreicht. Bosch stellte beispielsweise fest, dass Konflikte zwischen den separaten Einheiten und dem Kerngeschäft eskalierten, weil veraltete Führungsprinzipien und -praktiken die Integration behinderten.

Im Mittelstand ist Ambidextrie oft noch schwerer zu realisieren. Kleinere Unternehmen haben weniger Ressourcen, um separate Innovationseinheiten zu schaffen. Sie sind stärker auf kontextuelle Ambidextrie angewiesen, also auf die Fähigkeit ihrer Mitarbeiter, situativ zwischen Exploitation und Exploration zu wechseln. Dies erfordert jedoch eine besondere Kultur und Führung, die in vielen mittelständischen Unternehmen nicht vorhanden ist.

Die Logistikbranche illustriert das Ambidextrie-Dilemma besonders anschaulich. Die Logistik steht unter enormem Druck: Lieferketten müssen schneller, kostengünstiger und zuverlässiger werden, während die Komplexität stetig zunimmt. Jahrelang war die Antwort darauf klar: Optimierung. Jeder Prozess wurde analysiert, jeder Handgriff perfektioniert, jede Route auf maximale Effizienz getrimmt. Dieses Streben nach Perfektion im Bestehenden ist das Fundament, auf dem erfolgreiche Logistikunternehmen heute stehen.

Doch reine Effizienzmaximierung reicht nicht mehr aus. Neue Marktanforderungen wie Same-Day-Delivery, radikale Nachhaltigkeitsziele und der allgegenwärtige Fachkräftemangel lassen sich mit den alten Rezepten allein nicht bewältigen. Gleichzeitig eröffnen Technologien wie Künstliche Intelligenz, autonome Roboter und 3D-Druck völlig neue Spielregeln. Die Exploitation in der Logistik fokussiert auf Skaleneffekte in großen Distributionszentren, spezifische Automatisierung durch Hochregallager und automatische Sorter-Anlagen, fest verkettete Prozesse und klassische Make-or-Buy-Entscheidungen basierend auf Kosten und Volumen.

Die Exploration in der Logistik hingegen experimentiert mit Pilotprojekten wie Drohnen für die Inventur oder autonomen Lieferrobotern, setzt auf flexible Automatisierung durch Autonome Mobile Roboter, exploriert 3D-Druck für die dezentrale Ersatzteillogistik und entwickelt selbstorganisierende Lager durch Swarm Robotics.

Der Einsatz von KI in der Logistik verdeutlicht die Ambidextrie-Herausforderung exemplarisch. KI kann sowohl für Exploitation als auch für Exploration eingesetzt werden. In der Exploitation optimiert KI Tourenplanung, verbessert Lagerbestandsprognosen durch Predictive Analytics und dynamisiert die Slot-Vergabe am Wareneingang. In der Exploration treibt KI die Entwicklung autonomer LKW, selbstorganisierender Lager und komplett neuer Plattform-Geschäftsmodelle für die Logistik voran. Die Technologie ist dieselbe, aber die Anwendungslogik ist fundamental unterschiedlich.

Im B2B-Marketing zeigt sich eine ähnliche Dynamik. Marketing Exploitation Strategien fokussieren auf die Verbesserung und Verfeinerung aktueller Fähigkeiten und Prozesse im Zusammenhang mit bestehenden Marketingstrategien, einschließlich aktueller Marktsegmente, Positionierung, Distribution und anderer Marketing-Mix-Strategien. Marketing Exploration Strategien hingegen beinhalten die Entwicklung neuer Fähigkeiten und Prozesse, das Ansprechen neuer Marktsegmente, neue Positionierung, neue Distributionskanäle und die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen.

Studien zeigen, dass Marketing Exploitation und Exploration kundenorientiertes Marketing verbessern, wobei Exploitation einen stärkeren Einfluss hat. Beide Fähigkeiten beeinflussen auch die finanzielle Performance, allerdings auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Zeithorizonten.

Die Herausforderung für Unternehmen besteht darin, beide Strategien innerhalb eines einzelnen Produktentwicklungsprojekts zu nutzen, ohne dass sich die Spannungen zwischen den Ansätzen negativ auswirken. Eine starke Marktorientierung kann diese Spannungen reduzieren, indem sie ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Ausrichtung schafft.

In der Finanzindustrie haben Banken und Versicherungen mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Traditionelle Institute haben oft starre Strukturen und Prozesse, die Veränderungen erschweren. Eine Kultur, die auf Stabilität und Risikovermeidung ausgerichtet ist, kann Innovation und Flexibilität hemmen. Die Zuweisung von Ressourcen für sowohl bestehende als auch neue Geschäftsbereiche führt zu internen Konflikten. Die gleichzeitige Verwaltung von effizienzorientierten und innovationsgetriebenen Aktivitäten erfordert spezielle Managementfähigkeiten sowie Führungsansätze.

Erfolgreiche Finanzinstitute etablieren duale Strukturen, trennen die Einheiten für das traditionelle Geschäft und für Innovation, um beide Bereiche optimal zu fördern. Sie fördern flexibles Leadership durch Schulungen und Entwicklungsprogramme, nutzen atmende Zielsysteme, die unterjährig angepasst werden können, und schaffen spezielle Budgets für Innovationsprojekte.

Die Praxisbeispiele zeigen, dass Ambidextrie kein abstraktes theoretisches Konzept ist, sondern eine konkrete Herausforderung, mit der Unternehmen über alle Branchen hinweg konfrontiert sind. Die erfolgreiche Implementierung erfordert bewusste organisationale Gestaltung, klares Commitment des Topmanagements und die Bereitschaft, mit den damit verbundenen Spannungen umzugehen.

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten

Autobauer bis Plattformen: So gelingt die Balance von Optimierung und Innovation

Beispiele aus der Unternehmenspraxis: Erfolge und Misserfolge

Die Ambidextrie-Forschung ist reich an Beispielen von Unternehmen, die entweder durch erfolgreiche Umsetzung langfristig überlebt haben oder durch mangelnde Ambidextrie gescheitert sind. Kodak ist das Paradebeispiel für gescheiterte Ambidextrie. Das Unternehmen erfand die Digitalkamera bereits 1975, entschied sich jedoch, diese Technologie nicht zu vermarkten, weil sie das profitable Filmgeschäft kannibalisiert hätte. Kodak perfektionierte die analoge Fotografie bis zur Perfektion und investierte massiv in die Optimierung von Filmproduktion, Chemie und Fotoentwicklung. Diese Exploitation war außerordentlich erfolgreich und generierte über Jahrzehnte hohe Gewinne. Doch als die digitale Fotografie in den 2000er Jahren zum Mainstream wurde, war Kodak nicht vorbereitet. Die Organisation, Kultur und Fähigkeiten waren vollständig auf das analoge Geschäft ausgerichtet. Der Versuch, sich zu transformieren, kam zu spät. 2012 meldete Kodak Insolvenz an.

Nokia dominierte den Mobiltelefonmarkt in den 2000er Jahren durch effiziente Produktion, globale Distribution und starke Markenbildung. Das Unternehmen optimierte sein Geschäftsmodell konsequent und erreichte Marktanteile von über 40 Prozent. Doch als Apple 2007 das iPhone einführte und Smartphones das Paradigma veränderten, reagierte Nokia zu langsam. Die Organisation war auf die Herstellung von Telefonen optimiert, nicht auf die Entwicklung von Software-Plattformen und Ökosystemen. Die Kultur war ingenieurgetrieben und produktfokussiert, nicht kundenzentriert und erlebnisorientiert. Nokia versuchte, mit eigenen Smartphone-Betriebssystemen zu reagieren, scheiterte aber an der Komplexität der Transformation. 2013 verkaufte Nokia sein Mobilfunkgeschäft an Microsoft.

Blockbuster optimierte das Videoverleihgeschäft auf höchstem Niveau. Das Unternehmen hatte ein dichtes Netz von Filialen, effiziente Logistiksysteme und starke Markenbekanntheit. Als Netflix in den späten 1990er Jahren begann, DVDs per Post zu versenden, ignorierte Blockbuster das Geschäftsmodell als Nische. Als Netflix dann auf Streaming umstieg, war es zu spät. Blockbuster versuchte, eigene Streaming-Dienste aufzubauen, aber die Organisation war auf das Filialgeschäft ausgerichtet. Die Immobilieninvestitionen in Filialen wurden zu Belastungen. 2010 meldete Blockbuster Insolvenz an.

Diese Beispiele illustrieren das wiederkehrende Muster: Erfolgreiche Exploitation wird zur Falle, wenn disruptive Veränderungen eintreten. Die Organisationen sind so perfekt auf ihr bestehendes Geschäftsmodell optimiert, dass sie die Fähigkeit zur Exploration verlieren. Die Investitionen, Strukturen, Kulturen und Fähigkeiten, die den früheren Erfolg ermöglichten, werden zu Barrieren für die notwendige Transformation.

Erfolgreiche ambidextre Unternehmen zeigen ein anderes Muster. Amazon ist ein Beispiel für kontinuierliche Ambidextrie. Das Unternehmen optimiert ständig sein E-Commerce-Geschäft durch Automatisierung, Logistikoptimierung und Datenanalyse. Gleichzeitig exploriert Amazon kontinuierlich neue Geschäftsfelder: Cloud Computing mit AWS, Smart Home mit Alexa, stationären Handel mit Amazon Go, Streaming mit Prime Video, Gesundheitswesen mit Amazon Pharmacy. Diese Exploration wird strukturell getrennt vom Kerngeschäft organisiert, erhält dedizierte Ressourcen und wird nach anderen Kriterien gesteuert.

Apple kombiniert Exploitation und Exploration auf einzigartige Weise. Das Unternehmen perfektioniert seine bestehenden Produktlinien durch kontinuierliche Verbesserung und Qualitätsoptimierung. Gleichzeitig entwickelt Apple radikal neue Produktkategorien: vom iPod über das iPhone und iPad bis zur Apple Watch und den AirPods. Diese Exploration erfolgt in extremer Geheimhaltung in separaten Teams, die unabhängig vom operativen Geschäft arbeiten.

Google institutionalisierte Exploration durch die Twenty-Percent-Time-Regel und später durch die Ausgliederung von Moonshot-Projekten in die Alphabet-Struktur. Das Kerngeschäft mit Suchmaschine und Werbung wird effizient betrieben und optimiert. Gleichzeitig exploriert Alphabet autonome Fahrzeuge mit Waymo, Gesundheitstechnologie mit Verily, Smart Home mit Nest und viele weitere Bereiche.

Die Automobilindustrie zeigt aktuell das Ambidextrie-Dilemma in Echtzeit. Traditionelle Hersteller müssen ihr profitables Geschäft mit Verbrennungsmotoren weiter optimieren, um die notwendigen Cashflows zu generieren, während sie gleichzeitig massiv in Elektromobilität, autonomes Fahren und neue Mobilitätsdienstleistungen investieren müssen. Einige Hersteller wie Volkswagen und Daimler haben separate Einheiten für Elektromobilität und Software geschaffen. Der Erfolg dieser Strukturen wird sich in den kommenden Jahren zeigen.

Die Praxisbeispiele zeigen, dass Ambidextrie kein Automatismus ist. Sie erfordert bewusste strategische Entscheidungen, strukturelle Trennung oder kontextuelle Integration, dedizierte Ressourcen, angepasste Steuerungsmechanismen und vor allem ein Topmanagement, das die Spannungen aushält und beide Dimensionen aktiv fördert.

Passend dazu:

Kritische Auseinandersetzung: Die Grenzen der Ambidextrie

Trotz der theoretischen Überzeugungskraft und der praktischen Notwendigkeit von Ambidextrie ist das Konzept nicht frei von Kritik und Herausforderungen. Eine ausgewogene Analyse muss die Probleme, Kontroversen und ungelösten Fragen benennen.

Die erste grundsätzliche Kritik betrifft die praktische Umsetzbarkeit. Während das Konzept theoretisch elegant ist, zeigt die Praxis, dass die Implementierung außerordentlich anspruchsvoll ist. Studien zeigen, dass in 90 Prozent der Fälle eine neue Geschäftsleitung notwendig ist, um ambidextre Konzepte umzusetzen, weil die meisten etablierten Führungskräfte nicht in der Lage sind, die Spannungen zu managen. Diese Erkenntnis relativiert den Nutzen des Konzepts erheblich, denn wenn die Umsetzung systematisch am Faktor Mensch scheitert, ist die theoretische Richtigkeit begrenzt relevant.

Die zweite Problematik liegt in der inhärenten Spannung zwischen den beiden Logiken. Selbst wenn strukturelle Trennung erfolgt, bleiben Konflikte über Ressourcenallokation, Prioritäten und Aufmerksamkeit der Geschäftsführung. Exploitation-Bereiche sehen ihre Budgets durch Exploration-Investitionen bedroht. Exploration-Bereiche fühlen sich durch Exploitation-Zwänge eingeschränkt. Das Management dieser Spannungen erfordert außergewöhnliche Führungsfähigkeiten.

Die dritte Herausforderung betrifft die Messbarkeit. Während Exploitation-Erfolg relativ einfach zu quantifizieren ist, sind Exploration-Erfolge schwer zu messen. Wie bewertet man validierte Annahmen, gewonnene Erkenntnisse oder erschlossene Optionen? Die Gefahr besteht, dass Exploration-Einheiten unter Druck geraten, kurzfristige Erfolge nachzuweisen, und dadurch ihre explorative Qualität verlieren. Sie mutieren zu Quasi-Exploitation-Einheiten, die inkrementelle Innovation statt radikaler Exploration betreiben.

Die vierte Kritik bezieht sich auf die kulturelle Dimension. Die Ambidextrie erfordert eine Kultur, die Spannung aushält, Widersprüche als produktiv begreift und sowohl Effizienz als auch Experimentieren wertschätzt. Eine solche Kultur zu etablieren ist anspruchsvoll und erfordert tiefgreifende Veränderungen in Werten, Überzeugungen und Verhaltensmustern. Man darf den Aufwand dieser kulturellen Transformation aus dem Auge verlieren.

Die fünfte Problematik liegt in der zeitlichen Dimension. Exploration-Projekte benötigen Zeite, um Früchte zu tragen. In dieser Zeit müssen Unternehmen die Investitionen rechtfertigen, ohne substantielle Erträge vorweisen zu können. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten oder bei Führungswechseln besteht das Risiko, dass Exploration-Initiativen abgebrochen werden, bevor sie ihre Wirkung entfalten können. Die langfristige Perspektive, die Ambidextrie erfordert, steht im Widerspruch zu den kurzfristigen Erwartungen von Kapitalmärkten und Stakeholdern.

Die sechste Herausforderung betrifft die Integration erfolgreicher Exploration-Projekte in das Kerngeschäft. Wenn ein Exploration-Projekt erfolgreich ist, muss es skaliert und industrialisiert werden. Dies erfordert den Übergang von der Exploration-Logik zur Exploitation-Logik. Die Pioniere, die das Projekt aufgebaut haben, sind häufig nicht die richtigen Personen, um es zu skalieren. Die agilen, experimentellen Arbeitsweisen müssen durch strukturierte, skalierbare Prozesse ersetzt werden.

Die siebte Kritik betrifft die Frage der Angemessenheit. Nicht jede Branche und nicht jedes Marktumfeld erfordert gleichermaßen Ambidextrie. In stabilen, reifen Märkten mit langen Produktlebenszyklen kann eine Fokussierung auf Exploitation durchaus rational und erfolgreich sein. Die pauschale Empfehlung zur Ambidextrie ignoriert diese kontextuellen Unterschiede.

Die achte Problematik liegt in der Gefahr der Selbstüberschätzung. Unternehmen können sich durch die bloße Etablierung von Innovations-Labs oder die Beauftragung externer Berater das Gefühl geben, Ambidextrie zu praktizieren, ohne die notwendigen strukturellen und kulturellen Veränderungen tatsächlich umzusetzen. Diese symbolische Ambidextrie erzeugt eine trügerische Sicherheit, ohne die tatsächliche Innovationsfähigkeit zu erhöhen.

Die neunte Herausforderung betrifft das Verhältnis zu externen Exploration-Partnern wie Xpert.Digital. Selbst wenn Unternehmen das Ambidextrie-Prinzip verstehen, bleibt die Frage, ob Exploration intern oder extern organisiert werden sollte. Externe Partner bringen Expertise und Unabhängigkeit, aber auch Abstimmungsaufwand.

Diese kritische Auseinandersetzung soll nicht die Notwendigkeit von Ambidextrie negieren, sondern ein realistisches Bild der Schwierigkeiten zeichnen. Ambidextrie ist kein Allheilmittel, sondern ein anspruchsvolles organisationales Prinzip, dessen erfolgreiche Umsetzung zahlreiche Voraussetzungen erfordert und mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die Anerkennung dieser Komplexität ist der erste Schritt zu einer realistischen und erfolgreichen Implementierung.

Trends und potenzielle Entwicklungen der organisationalen Ambidextrie

Die Bedeutung von Ambidextrie wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen, getrieben durch mehrere fundamentale Trends, die die Geschäftswelt prägen.

Der erste Trend ist die weitere Beschleunigung von Innovationszyklen. Die Zeit zwischen der Einführung einer disruptiven Technologie und ihrer Marktdurchdringung verkürzt sich kontinuierlich. Was in der industriellen Revolution Jahrzehnte dauerte, geschieht heute in Jahren oder Monaten. Diese Beschleunigung erhöht den Druck auf Unternehmen, kontinuierlich zu explorieren, weil die Halbwertszeit von Geschäftsmodellen sinkt. Gleichzeitig müssen sie effizient optimieren, um die kurzfristigen Erträge zu sichern. Die Balance wird anspruchsvoller, aber auch unverzichtbarer.

Der zweite Trend ist die zunehmende Bedeutung digitaler Geschäftsmodelle und Plattformen. Die Digitalisierung verändert nicht nur Prozesse, sondern Wertschöpfungslogiken fundamental. Plattformgeschäftsmodelle wie Amazon, Alibaba oder Uber haben traditionelle Branchen disruptiert. Das Metaverse, Web3-Technologien und dezentrale Systeme könnten die nächste Welle darstellen. Unternehmen müssen explorieren, wie diese Technologien ihre Branchen verändern werden, während sie ihre digitalen Kerngeschäfte optimieren. Das Triosmarket-Modell von Xpert.Digital, das bereits das aufkommende Metaverse als Experimental Marketing integriert, zeigt die Notwendigkeit, frühzeitig neue digitale Räume zu erkunden.

Der dritte Trend ist die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien. Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft erfordert fundamentale Transformation von Geschäftsmodellen, Produkten und Prozessen. Unternehmen müssen ihr bestehendes Geschäft effizienter und nachhaltiger gestalten, während sie gleichzeitig völlig neue, nachhaltige Geschäftsmodelle explorieren. Diese doppelte Transformation ist ein klassisches Ambidextrie-Problem mit existenzieller Bedeutung.

Der vierte Trend ist die zunehmende Verfügbarkeit von Künstlicher Intelligenz und ihre Anwendbarkeit auf beide Dimensionen der Ambidextrie. KI kann sowohl Exploitation durch Prozessoptimierung, Predictive Analytics und Automatisierung als auch Exploration durch die Entdeckung neuer Muster, die Generierung innovativer Ideen und die Simulation neuer Geschäftsmodelle unterstützen. Die intelligente Nutzung von KI für beide Dimensionen wird ein wichtiger Wettbewerbsfaktor.

Der fünfte Trend ist die Evolution von Organisationsformen. Traditionelle hierarchische Strukturen erweisen sich als zunehmend ungeeignet für Ambidextrie. Es entstehen neue Organisationsformen wie Netzwerkorganisationen, Holakratie oder Soziokratie, die versuchen, Flexibilität und Effizienz zu verbinden. Die Zukunft könnte in hybriden Organisationsmodellen liegen, die verschiedene Strukturprinzipien für verschiedene Bereiche nutzen.

Der sechste Trend ist die wachsende Bedeutung von Ökosystemen und Netzwerk-Ambidextrie. Unternehmen versuchen zunehmend, Ambidextrie nicht nur intern, sondern durch strategische Partnerschaften und Alliances zu realisieren. Exploration-Allianzen mit Startups, Forschungseinrichtungen oder Corporate Venture-Investitionen ergänzen interne Exploitation. Diese Netzwerk-Ambidextrie eröffnet neue Möglichkeiten, erfordert aber auch neue Koordinationsmechanismen.

Der siebte Trend ist die Demokratisierung von Exploration-Methoden. Ansätze wie Lean Startup, Design Thinking, Agile und Business Model Canvas haben Exploration-Methoden systematisiert und zugänglich gemacht. Diese Methodenvielfalt ermöglicht es mehr Unternehmen, systematisch zu explorieren. Gleichzeitig besteht die Gefahr der Verwässerung, wenn diese Methoden oberflächlich angewendet werden, ohne die notwendigen strukturellen und kulturellen Veränderungen umzusetzen.

Der achte Trend ist die wachsende Bedeutung von Datenökonomie und Analytics. Die Fähigkeit, große Datenmengen zu sammeln, zu analysieren und in Erkenntnisse zu übersetzen, wird sowohl für Exploitation als auch für Exploration entscheidend. Predictive Analytics kann Optimierungspotenziale in der Exploitation identifizieren. Data Mining und Machine Learning können in der Exploration neue Muster und Opportunitäten entdecken. Die Integration von Datenkompetenzen in beide Dimensionen wird ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Der neunte Trend ist die Professionalisierung von Exploration Business Development als eigene Disziplin. Was heute noch oft improvisiert oder nebenbei betrieben wird, entwickelt sich zu einem eigenständigen Berufsfeld mit spezifischen Methoden, Kompetenzen und Karrierewegen. Pioneer Business Developer wie Xpert.Digital repräsentieren diese Professionalisierung. Die Entwicklung von Ausbildungsprogrammen, Zertifizierungen und Best Practices wird diese Professionalisierung weiter vorantreiben.

Der zehnte Trend ist die mögliche Entstehung von Resonanz-Ambidextrie als neue Form. Dieses Konzept geht über strukturelle und kontextuelle Ansätze hinaus und betrachtet Ambidextrie als dynamisches, resonierendes System, in dem Exploitation und Exploration nicht getrennt oder integriert, sondern in bewusster Dissonanz orchestriert werden. Schwache Signale aus beiden Welten werden aufgenommen, und die Spannung zwischen Effizienz und Innovation wird als kreative Kraft genutzt. Dieser Ansatz ist noch experimentell, könnte aber neue Perspektiven eröffnen.

Die Zukunft der Ambidextrie liegt nicht in der Wahl zwischen Exploitation und Exploration, sondern in der zunehmend anspruchsvollen Aufgabe, beide Dimensionen gleichzeitig und mit steigender Intensität zu verfolgen. Die Unternehmen, die diese Balance finden, werden die Gewinner der kommenden Jahrzehnte sein. Die Unternehmen, die sich weiterhin einseitig auf Exploitation konzentrieren, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den Verlierern gehören, unabhängig von ihrer heutigen Marktposition.

Die Chance in der Spannung

Die Analyse zeigt, dass der Widerstand, auf den externe Exploration-Ansätze wie das Pioneer Business Development von Xpert.Digital in Unternehmen stoßen, kein zufälliges oder vermeidbares Phänomen ist, sondern die logische Konsequenz eines fundamentalen organisationalen Paradoxons. Exploitation und Exploration sind in ihren Anforderungen, Logiken und Erfolgskriterien so fundamental unterschiedlich, dass ihre gleichzeitige Verfolgung innerhalb einer Organisation zu systematischen Spannungen führt.

Das Ambidextrie-Prinzip ist die notwendige Antwort auf diese Spannung, aber nicht ihre Auflösung. Ambidextrie bedeutet nicht, die Spannung zu eliminieren, sondern sie produktiv zu managen. Es geht darum, beiden Dimensionen ihren legitimen Platz zu geben, ihre jeweiligen Logiken anzuerkennen und organisationale Strukturen zu schaffen, in denen beide gedeihen können. Dies erfordert ein fundamentales Umdenken in Führung, Steuerung, Kultur und Ressourcenallokation.

Die zentrale Erkenntnis ist, dass Optimierung allein in den Stillstand führt. Die Geschichte ist voll von ehemals dominanten Unternehmen, die durch perfekte Exploitation ihres Geschäftsmodells erfolgreich wurden und genau durch diese Perfektion die Fähigkeit verloren, sich anzupassen, als disruptive Veränderungen eintraten. Die Kompetenzfalle, die James March beschrieb, ist real und wirksam. Unternehmen werden so gut in dem, was sie tun, dass sie verlernen, etwas Neues zu lernen.

Gleichzeitig ist unkontrollierte Exploration ohne solide Exploitation-Basis zum Scheitern verurteilt. Unternehmen brauchen die stabilen Cashflows aus dem optimierten Kerngeschäft, um die Exploration zu finanzieren. Sie brauchen die organisationalen Fähigkeiten aus der Exploitation, um erfolgreiche Exploration-Projekte zu skalieren. Die Kunst liegt in der Balance, nicht in der Einseitigkeit.

Das Triosmarket-Modell von Xpert.Digital repräsentiert einen systematischen Ansatz zur Exploration, der die vier zentralen Marktattribute Schnelligkeit, Automation, Flexibilität und Skalierbarkeit adressiert. Durch die Integration von Inbound Marketing, Outbound Marketing und Experimental Marketing und die bewusste Gewichtung dieser Komponenten bietet das Modell einen strukturierten Rahmen für explorative Marktentwicklung. Die Positionierung im Kontext der Blue Ocean Strategy zeigt das Bestreben, unerschlossene Marktsegmente zu identifizieren statt in überfüllten Märkten zu konkurrieren.

Wenn solche Ansätze in Unternehmen auf Widerstand stoßen, liegt dies nicht daran, dass sie unwirksam sind, sondern daran, dass die Unternehmen das Ambidextrie-Prinzip noch nicht internalisiert haben. Die Exploitation-Bereiche handeln aus ihrer Perspektive rational, wenn sie Ressourcenkonkurrenz vermeiden und ihre bewährten Ansätze verteidigen. Die Lösung liegt nicht darin, diese Bereiche zu überzeugen, dass Exploration wichtiger ist als Exploitation, sondern darin, ein organisationales Verständnis zu schaffen, dass beide Dimensionen komplementär und nicht konkurrierend sind.

Dies erfordert vor allem eine Rolle des Topmanagements als ambidextrer Integrator. Führungskräfte müssen beide Welten verstehen, wertschätzen und schützen. Sie müssen Ressourcenallokation bewusst balancieren, unterschiedliche Steuerungsmechanismen etablieren und eine Kultur fördern, die sowohl Effizienz als auch Experimentieren legitimiert. Die Forschung zeigt, dass dies außerordentlich anspruchsvoll ist und oft neue Führungskräfte erfordert, die nicht durch jahrzehntelange Exploitation-Erfahrung geprägt sind.

Für externe Exploration-Partner wie Xpert.Digital bedeutet dies, dass ihre Rolle nicht darin bestehen kann, interne Exploitation-Bereiche zu ersetzen, sondern sie zu ergänzen. Die Positionierung als Inhouse-Lösung, aber externer Dienstleister ist dabei ein interessanter Hybrid-Ansatz. Er ermöglicht die notwendige Nähe zur Organisation, um integriert zu werden, behält aber die externe Perspektive und Unabhängigkeit, die für wirksame Exploration notwendig ist. Der Erfolg hängt davon ab, ob es gelingt, diese Position als komplementär statt als konkurrierend zu etablieren.

Die überzeugende Kommunikation dieses komplementären Charakters erfordert eine spezifische Argumentation. Statt Return-on-Investment-Versprechen, die bei Exploration-Projekten spekulativ sind, sollte die Risikoperspektive im Vordergrund stehen: Was ist das Risiko, nicht zu explorieren? Welche potenziellen Disruptions-Bedrohungen existieren? Welche strategischen Optionen würden durch Exploration eröffnet? Diese risikobasierte Perspektive ist für Entscheider oft überzeugender als optimistische Ertragsversprechen.

Die Demonstration von Systematik ist dabei entscheidend. Ein häufiges Vorurteil gegen Exploration ist, dass sie chaotisch, verschwenderisch und unmanagebar sei. Die Darstellung des Exploration Business Development als systematischer, methodisch fundierter Prozess mit klaren Meilensteinen, Stage-Gates und Lernmetriken adressiert diese Bedenken. Die Metapher des navigierenden statt des planenden Managements kann helfen: Bei Exploration geht es nicht um die Exekution eines Plans, sondern um das systematische Navigieren durch Unsicherheit.

Die kommenden Jahre werden zeigen, welche Unternehmen das Ambidextrie-Prinzip meistern und welche an der einseitigen Fokussierung auf Exploitation scheitern. Die Beschleunigung von Innovationszyklen, die Digitalisierung von Geschäftsmodellen, die Notwendigkeit nachhaltiger Transformation und die disruptive Kraft neuer Technologien erhöhen den Druck kontinuierlich. Die historische Lehre ist eindeutig: Wer sich ausschließlich auf die Perfektionierung des Bestehenden konzentriert, optimiert sich systematisch in den Stillstand.

Das Ambidextrie-Prinzip ist nicht nur ein interessantes akademisches Konzept. Es ist die Überlebensformel für Organisationen in dynamischen Umfelten. Es ist die Antwort auf die Frage, wie Unternehmen gleichzeitig heute erfolgreich sein und morgen relevant bleiben können. Es ist die Chance, die in der Spannung zwischen Exploitation und Exploration liegt, wenn diese Spannung nicht als Problem, sondern als produktive Kraft verstanden wird. Die Unternehmen, die diese Erkenntnis internalisieren und in organisationale Strukturen, Kulturen und Praktiken übersetzen, werden die Gewinner der Zukunft sein. Die Unternehmen, denen dies nicht gelingt, werden zu den historischen Beispielen gescheiterter Anpassung werden, unabhängig von ihrer heutigen Stärke.

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten