Bundeswehr-Deal mit Google: Wie viel Souveränität gibt Deutschland für die Google-Cloud wirklich auf?

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 13. August 2025 / Update vom: 13. August 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Bundeswehr-Deal mit Google: Wie viel Souveränität gibt Deutschland für die Google-Cloud wirklich auf? – Bild: Xpert.Digital

Bundeswehr Cloud-Entscheidung: Ist die digitale Souveränität nur eine Illusion?

Warum greift die Bundeswehr zu Google statt zu deutschen Alternativen?

### Milliarden für Google statt für deutsche Firmen: Warum die Bundeswehr auf US-Technik setzt ### Trotz Spionage-Gefahr: Der umstrittene Google-Pakt der Bundeswehr erklärt ### Eine gefährliche Illusion: Ist die Bundeswehr-Cloud von Google wirklich sicher? ### Getrennt vom Internet, aber nicht von den USA? Das Dilemma der neuen Bundeswehr-Cloud ### Technik-Rückstand von 10 Jahren: Darum hat die Bundeswehr bei der Cloud kaum eine Wahl ###

Die Bundeswehr hat sich für ein milliardenschweres Cloud-Projekt mit Google entschieden – und sorgt damit für heftige Diskussionen. Aber warum eigentlich? Was spricht für diese Entscheidung und was spricht dagegen? Diese Fragen beschäftigen nicht nur Experten aus der IT-Branche, sondern auch Politiker und Bürger, die sich fragen, wie es um Deutschlands digitale Unabhängigkeit steht.

Ende Mai 2025 schloss die BWI, der IT-Dienstleister der Bundeswehr, einen Rahmenvertrag mit der Google Cloud Public Sector Deutschland GmbH ab. Bis Ende 2027 sollen zwei physisch getrennte “Google Distributed Cloud Air-Gapped”-Instanzen entstehen. Die Technologie wird in den eigenen Rechenzentren der BWI installiert und ist vollständig vom öffentlichen Internet und anderen Google-Systemen isoliert. Frank Leidenberger, CEO der BWI, betont, dass die “Google-Plattform Teil unseres Multi-Cloud-Ansatzes” sei und einseitige Abhängigkeiten verringern soll.

Das klingt zunächst einmal vernünftig. Die Bundeswehr verfolgt eine “Cloud-First-Strategie” und benötigt moderne, sichere IT-Infrastruktur für ihre komplexen Anforderungen. SAP-gestützte Logistik und künftige KI-Dienste sollen durch diese neue Cloud-Infrastruktur beschleunigt werden. Die SAP Business Technology Platform (BTP) erfordert spezielle Systemumgebungen, die nicht mit allen Cloud-Lösungen kompatibel sind. Google kann diese technischen Anforderungen erfüllen.

Passend dazu:

Aber ist das wirklich digital souverän?

Hier wird es kontrovers. Deutsche Cloud-Anbieter wie Codesphere-Gründer Elias Schneider warnen vor einer Scheinsouveränität. Ihre Kritik: Auch wenn die Hardware in deutschen Rechenzentren steht und von Google-Netzwerken getrennt ist, bleiben die zugrundeliegende Software und Technologie in amerikanischen Händen.

Echte digitale Souveränität bedeutet mehr als nur die physische Kontrolle über Server. Es geht um die Fähigkeit, technologische Entscheidungen unabhängig zu treffen und nicht von fremden Herstellern abhängig zu sein. Wenn die Bundeswehr ihre kritische IT-Infrastruktur auf Googles Technologie aufbaut, schafft sie eine langfristige Abhängigkeit.

Die Kritiker haben durchaus valide Punkte. Der US-amerikanische CLOUD Act von 2018 verpflichtet US-Unternehmen zur Herausgabe von Daten an amerikanische Behörden – unabhängig davon, wo diese Daten physisch gespeichert sind. Auch der Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) ermöglicht US-Behörden weitreichende Zugriffsmöglichkeiten. Diese Gesetze stehen im direkten Konflikt zur europäischen Datenschutz-Grundverordnung.

Gibt es denn realistische Alternativen?

Das ist die entscheidende Frage. Deutschland und Europa haben durchaus Cloud-Anbieter und IT-Unternehmen entwickelt. Unternehmen wie IONOS, Scaleway, OVHcloud oder Exoscale bieten europäische Cloud-Lösungen. Deutsche Anbieter wie SecureCloud, luckycloud oder die leitzcloud by vBoxx werben explizit mit DSGVO-Konformität und deutscher Datenhoheit.

Aber können diese Anbieter die komplexen Anforderungen der Bundeswehr erfüllen? Die Realität ist ernüchternd. Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), gibt zu: “US-Technologiefirmen haben einen Vorsprung von zehn Jahren”. Wir “haben technische Abhängigkeiten in vielen Bereichen” und es sei “unrealistisch zu glauben, dass wir kurzfristig alles bewältigen können”.

Das deutsche Startup-Ökosystem zeigt durchaus Innovationskraft. Codesphere, das Unternehmen von Elias Schneider, der die Google-Entscheidung kritisiert, erhielt 2024 eine Finanzierungsrunde von 16,5 Millionen Euro. Das Karlsruher Unternehmen will mit seiner Platform-as-a-Service-Lösung gegen die großen Cloud-Provider antreten. Aber selbst erfolgreiche deutsche Startups sind noch weit davon entfernt, die Infrastruktur für die komplette Bundeswehr stemmen zu können.

Was sagen die Zahlen zu Deutschlands IT-Ausgaben?

Die Dimensionen sind gewaltig. Die BWI plant bis 2029 Vergaben im Wert von rund 6 Milliarden Euro. Allein 2021 vergab sie Aufträge in Höhe von 1,85 Milliarden Euro. Diese Summen fließen größtenteils an internationale, oft amerikanische Tech-Konzerne.

Zum Vergleich: Das gesamte 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen der Bundeswehr sieht 20 Milliarden Euro für Digitalisierung und Kommunikation vor. Ein beträchtlicher Teil dieser Mittel wird ins Silicon Valley fließen, statt die heimische IT-Industrie zu stärken.

Die deutschen IT-Dienstleister haben durchaus Potenzial, sind aber oft auf Nischenmärkte beschränkt. Deutsche Cloud-Anbieter wie SecureCloud oder luckycloud bieten primär Speicherlösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Für die komplexen Anforderungen einer modernen Streitkraft fehlen oft die Kapazitäten und die technische Tiefe.

Wie berechtigt ist die Sorge um US-Zugriffe?

Die rechtlichen Bedenken sind nicht von der Hand zu weisen. Der CLOUD Act erlaubt US-Behörden den Zugriff auf Daten von US-Unternehmen, selbst wenn diese außerhalb der USA gespeichert sind. Section 702 des FISA ermöglicht eine praktisch unbeschränkte Überwachung elektronischer Kommunikation außerhalb der USA.

Microsoft bestätigte 2025 öffentlich, dass es Zugriffe durch US-Behörden nicht ausschließen könne. Dies unterstreicht die Berechtigung der Sorgen um die Datensouveränität. Selbst “air-gapped” Systeme sind nicht völlig sicher, wenn die zugrundeliegende Technologie amerikanischen Gesetzen unterliegt.

Gleichzeitig muss man die praktischen Realitäten betrachten. Google betont, dass bei der Air-Gapped-Lösung “alle Daten unter vollständiger Kontrolle der Bundeswehr” bleiben. Die Systeme sind physisch vom Internet getrennt und werden ausschließlich von BWI-Personal betrieben. Software-Updates erfolgen über physische Datenträger, nicht über Netzverbindungen.

Passend dazu:

Wie sehen andere Länder das Problem?

Deutschland steht mit diesem Dilemma nicht allein da. Singapur unterzeichnete ebenfalls ein Abkommen für Googles Air-Gapped-Lösung. Viele europäische Länder kämpfen mit ähnlichen Herausforderungen zwischen technologischen Anforderungen und Souveränitätsansprüchen.

Das europäische Projekt GAIA-X sollte ursprünglich eine souveräne europäische Cloud-Infrastruktur schaffen. Doch auch hier beteiligen sich amerikanische Konzerne wie Google und Microsoft. Die Vision einer rein europäischen Cloud-Souveränität erwies sich als zu komplex und kostspielig.

Frankreich verfolgt unter Präsident Macron eine aktivere Souveränitätspolitik, setzt aber ebenfalls auf Partnerschaften mit amerikanischen Tech-Konzernen. Die Balance zwischen technologischem Fortschritt und politischer Unabhängigkeit bleibt eine ungelöste Herausforderung.

Passend dazu:

EU/DE Datensicherheit | Integration einer unabhängigen und Datenquellen-übergreifenden KI-Plattform für alle Unternehmensbelange

Unabhängige KI-Plattformen als strategische Alternative für europäische Unternehmen - Bild: Xpert.Digital

KI-Gamechanger: Die flexibelste KI-Plattform - Maßgeschneiderte Lösungen, die Kosten senken, Ihre Entscheidungen verbessern und die Effizienz steigern

Unabhängige KI-Plattform: Integriert alle relevanten Unternehmensdatenquellen

- Schnelle KI-Integration: Maßgeschneiderte KI-Lösungen für Unternehmen in Stunden oder Tagen, anstatt Monaten

- Flexible Infrastruktur: Cloud-basiert oder Hosting im eigenen Rechenzentrum (Deutschland, Europa, freie Standortwahl)

- Höchste Datensicherheit: Einsatz in Anwaltskanzleien ist der sichere Beweis

- Einsatz über die unterschiedlichsten Unternehmensdatenquellen hinweg

- Wahl der eigenen bzw. verschiedenen KI-Modelle (DE,EU,USA,CN)

Mehr dazu hier:

Von Abhängigkeit zu Autonomie: Wege zu echter digitaler Souveränität

Was ist die Multi-Cloud-Strategie wirklich wert?

Die BWI bewirbt ihre Multi-Cloud-Strategie als Lösung für das Souveränitätsproblem. Statt nur auf einen Anbieter zu setzen, sollen verschiedene Cloud-Dienste kombiniert werden. Google ist bereits der zweite Anbieter für die “private Cloud der Bundeswehr” (pCloudBw). Open-Source-Software soll zusätzlich zur “digitalen Souveränität” beitragen.

Diese Strategie klingt vernünftig, hat aber Grenzen. Wenn die wichtigsten Cloud-Anbieter alle amerikanischen Gesetzen unterliegen – Microsoft, Google, Amazon – dann reduziert auch eine Multi-Cloud-Strategie die grundsätzliche Abhängigkeit nicht. Die Bundeswehr diversifiziert lediglich ihre amerikanischen Abhängigkeiten.

Echte Diversifikation würde europäische oder deutsche Alternativen erfordern. Hier kommt das Problem der technologischen Lücke zum Tragen. Deutsche und europäische Anbieter können oft nicht die gleiche Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Integration bieten wie die amerikanischen Hyperscaler.

Wie groß ist der technologische Rückstand wirklich?

Die Zahlen sind ernüchternd. US-Unternehmen haben über Jahre hinweg Hunderte von Milliarden Dollar in Cloud-Infrastrukturen investiert. Amazon Web Services erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von über 90 Milliarden Dollar. Google Cloud wächst jährlich um 35 Prozent. Diese Investitionsvolumina sind für europäische Anbieter unerreichbar.

Der Rückstand beschränkt sich nicht auf die reine Rechenleistung. Amerikanische Cloud-Anbieter haben umfassende Ökosysteme entwickelt: Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Datenanalyse, Sicherheitstools. Diese Integration ist für komplexe Anwendungen wie die Bundeswehr-IT entscheidend.

Deutsche Anbieter wie Codesphere zeigen durchaus Innovationskraft, sind aber noch weit von der Größenordnung entfernt, die für staatliche Infrastrukturen erforderlich ist. Das Karlsruher Unternehmen hat über 60.000 registrierte Nutzer – ein Bruchteil dessen, was die Bundeswehr benötigt.

Was bedeutet das für die deutsche IT-Wirtschaft?

Die Google-Entscheidung sendet ein problematisches Signal an die heimische IT-Branche. Statt deutsche Unternehmen zu stärken und eine eigenständige Technologiebasis aufzubauen, fließen Milliarden ins Silicon Valley. Diese Mittel fehlen für den Aufbau europäischer Alternativen.

Gleichzeitig zeigt die Entscheidung die Realitäten des Marktes auf. Deutsche IT-Unternehmen müssen sich ehrlich fragen, ob sie die technischen Anforderungen moderner Streitkräfte erfüllen können. Der Wechsel zu deutschen Anbietern darf nicht zu Lasten der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr gehen.

Die deutsche Startup-Szene ist durchaus lebendig. 36 deutsche Startups stehen auf der Liste der “Top 100 Rising European Startups”. Unternehmen wie 1KOMMA5°, Aily Labs oder Black Forest Labs zeigen Innovationskraft in verschiedenen Technologiebereichen. Aber der Sprung von erfolgreichen Startups zu Anbietern kritischer Infrastrukturen ist gewaltig.

Welche Lehren lassen sich ziehen?

Die Bundeswehr-Entscheidung spiegelt ein grundsätzliches Dilemma wider: Zwischen dem Wunsch nach digitaler Souveränität und den praktischen Anforderungen an moderne IT klafft eine große Lücke. Reine Rhetorik hilft nicht weiter – es braucht langfristige Investitionen in europäische Technologien.

Thorsten Thiel, Experte für digitale Souveränität, warnt vor zu simplen Lösungsansätzen. “Digital souverän ist man niemals im absoluten Sinne”, sagt er. Völlige Autarkie sei weder realistisch noch erstrebenswert. Wichtiger sei es, einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden und Alternativen aufzubauen.

Die Politik muss ehrlich kommunizieren, was digitale Souveränität in der Praxis bedeutet. Es geht nicht um komplette Unabhängigkeit, sondern um Handlungsoptionen und Ausweichmöglichkeiten. Dafür braucht es aber substantielle Investitionen in europäische Technologien – nicht nur warme Worte.

Passend dazu:

- Erfolg mit KMU-Vertriebsallianzen in der EU-Verteidigungslogistik: Vertriebspartnerschaften für Großprojekte mit EU-Hightech

Ist die Kritik an der Google-Entscheidung berechtigt?

Die Kritik hat durchaus ihre Berechtigung. Die Entscheidung für Google perpetuiert Deutschlands Abhängigkeit von amerikanischen Technologiekonzernen. Sie sendet das Signal, dass deutsche und europäische Alternativen nicht ernst genommen werden. Das ist problematisch für die langfristige technologische Souveränität.

Gleichzeitig muss man die Zwänge anerkennen, unter denen die Bundeswehr operiert. Die Streitkräfte können nicht mit veralteter oder unzureichender IT ausgerüstet werden, nur um ein politisches Signal zu senden. Die Sicherheit des Landes hängt von funktionsfähiger Technologie ab.

Die BWI hat mit ihrer Multi-Cloud-Strategie und der Air-Gapped-Architektur immerhin versucht, die Risiken zu minimieren. Das ist mehr, als viele andere Behörden und Unternehmen tun, die unreflektiert auf amerikanische Cloud-Dienste setzen.

Was muss sich für echte digitale Souveränität ändern?

Echte Fortschritte erfordern eine langfristige Strategie auf mehreren Ebenen. Europa muss massiv in eigene Technologieentwicklung investieren. Das europäische Pendant zu Googles Milliarden-Investitionen gibt es bislang nicht. Projekte wie GAIA-X müssen “zeitnah umgesetzt werden”, statt in endlosen Planungsschleifen zu verschwinden.

Die öffentliche Beschaffung muss europäische Anbieter systematisch bevorzugen. Das Zentrum für digitale Souveränität (ZenDiS) arbeitet bereits daran, Verwaltungen bei der Umstellung auf Open-Source-Alternativen zu unterstützen. Aber diese Bemühungen bleiben bisher Tropfen auf dem heißen Stein.

Deutschland muss ehrlich bilanzieren, wo es technologisch steht. BSI-Präsidentin Claudia Plattner spricht Klartext: Ein Technologie-Rückstand von zehn Jahren lässt sich nicht binnen weniger Jahre aufholen. Digitale Souveränität ist ein Marathon, kein Sprint.

Wie bewerten Experten die langfristigen Risiken?

Die Abhängigkeit von amerikanischen Tech-Konzernen bringt verschiedene Risiken mit sich. Politische Spannungen können zu Sanktionen und Technologie-Embargos führen. Der Fall Microsoft, das die E-Mail-Konten des Chefanklägers am Internationalen Strafgerichtshof blockierte, zeigt, wie schnell digitale Abhängigkeiten zu politischen Druckmitteln werden.

Wirtschaftliche Risiken sind ebenfalls nicht von der Hand zu weisen. Amerikanische Anbieter können ihre Preise erhöhen, weil sie faktische Monopolstellungen innehaben. Die Lizenzkosten im Bund stiegen von 700 Millionen auf über 1,2 Milliarden Euro jährlich – bei kaum wachsendem Nutzerkreis.

Technologische Abhängigkeiten schaffen auch strategische Verwundbarkeiten. Wenn kritische Infrastrukturen auf Technologien eines potenziellen Gegners basieren, entstehen Angriffsmöglichkeiten. Cyberkrieg wird zunehmend zu einem Faktor in internationalen Konflikten.

Passend dazu:

Was ist das Fazit dieser komplexen Debatte?

Die Bundeswehr-Entscheidung für Google ist symptomatisch für ein größeres Problem: Deutschland und Europa haben über Jahre versäumt, eigene digitale Kapazitäten aufzubauen. Jetzt stehen sie vor der Wahl zwischen technologischer Rückständigkeit und amerikanischer Abhängigkeit.

Die Kritik an der Google-Entscheidung ist berechtigt, aber sie kommt zu spät. Hätte Deutschland vor zehn oder fünfzehn Jahren massiv in eigene Cloud-Technologien investiert, stünden heute vielleicht Alternativen zur Verfügung. Stattdessen wurde der digitale Markt den amerikanischen Konzernen überlassen.

Die Air-Gapped-Lösung von Google ist ein Kompromiss – weder vollständig souverän noch völlig abhängig. Sie zeigt die begrenzten Optionen auf, die Deutschland derzeit hat. Echte digitale Souveränität wird es nur geben, wenn Europa bereit ist, die notwendigen Investitionen zu tätigen und den langen Weg des technologischen Aufholens zu gehen.

Die Bundeswehr hat pragmatisch entschieden und dabei versucht, die Risiken zu minimieren. Ob das ausreicht, wird die Zukunft zeigen. Klar ist: Ohne massive Investitionen in europäische Technologien wird die Abhängigkeit vom Silicon Valley weiter wachsen – trotz aller politischen Bekundungen zur digitalen Souveränität.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

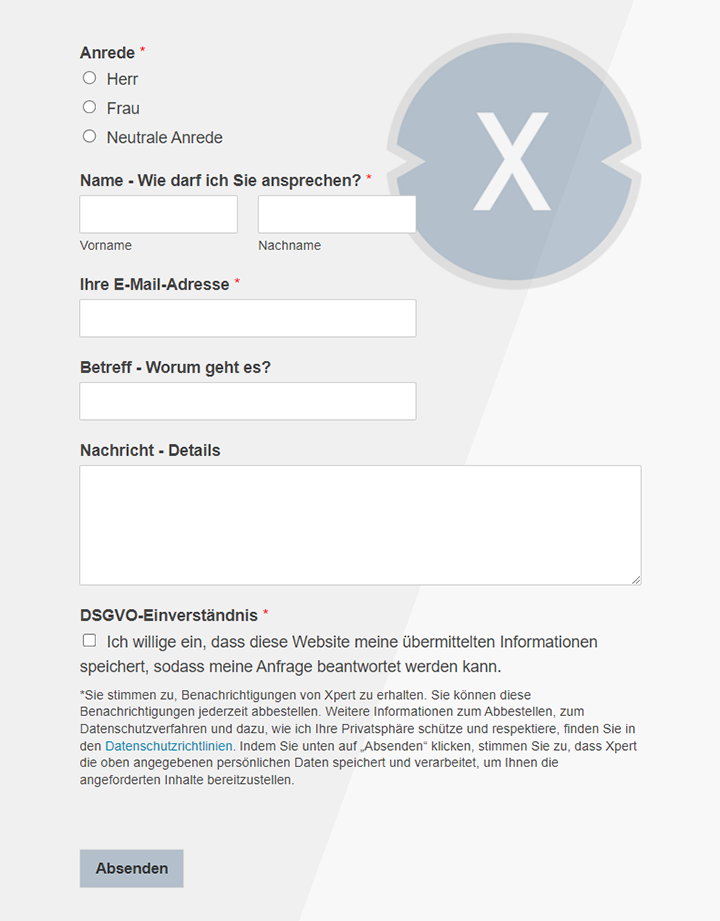

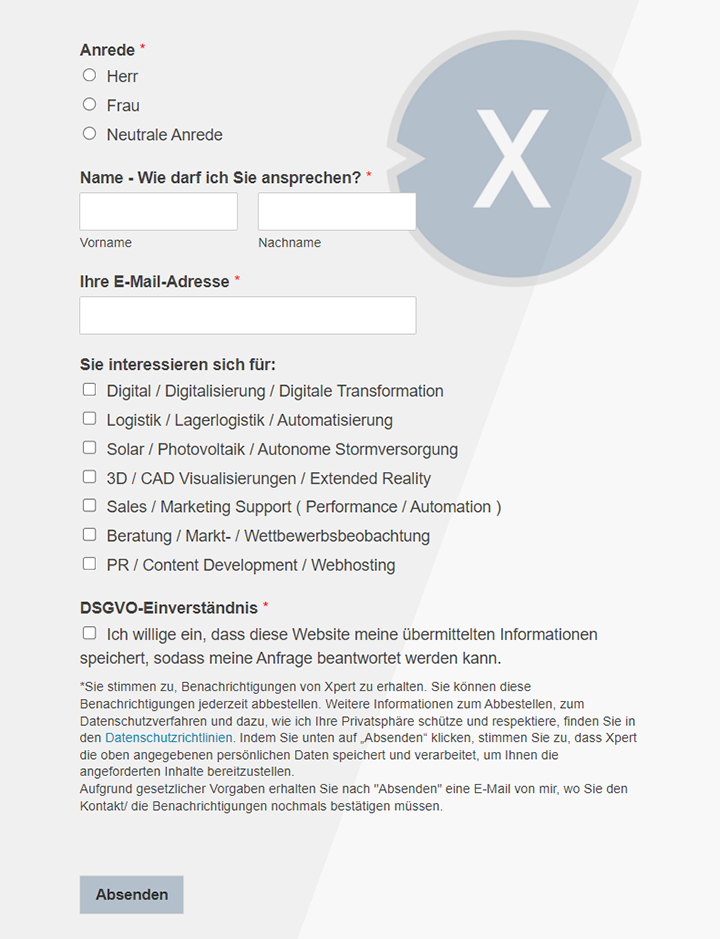

Wir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der KI-Strategie

☑️ Pioneer Business Development

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie unten das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.

Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.

Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.

Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus