Die KI-Souveränität für Unternehmen: Europas heimliche KI-Waffe? Wie ein umstrittenes Gesetz zur Chance gegen die US-Dominanz wird

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 5. November 2025 / Update vom: 5. November 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Die KI-Souveränität für Unternehmen: Europas heimliche KI-Waffe? Wie ein umstrittenes Gesetz zur Chance gegen die US-Dominanz wird – Bild: Xpert.Digital

Der Billiger-Irrtum: Warum die Cloud für KI doppelt so teuer ist, als Sie denken

Mistral schlägt Google? Warum kostenlose Open-Source-Modelle Europas einzige Chance auf Unabhängigkeit sind

Europa befindet sich mitten in einem beispiellosen KI-Aufrüstungszyklus. Angetrieben von der disruptiven Kraft generativer KI steigen die Investitionen exponentiell an und die Prognosen versprechen enormes Wachstum. Doch hinter der Fassade milliardenschwerer Budgets verbirgt sich eine bedrohliche Realität: Statt einer breiten Demokratisierung der Technologie entsteht eine wirtschaftliche Zweiklassengesellschaft. Während Großkonzerne ihre Ausgaben bei globalen Hyperscalern konsolidieren und sich in eine tiefe Abhängigkeit begeben, wird das Rückgrat der europäischen Wirtschaft – der innovative Mittelstand – technologisch und ökonomisch abgehängt.

Diese Kluft wird durch den nächsten Technologiesprung, die “Agentic AI”, dramatisch beschleunigt. Deren extreme Anforderungen an die Infrastruktur zwingen Unternehmen in einen Vendor Lock-in, dessen wahre Kosten oft verschleiert werden. Eine knallharte Analyse der Gesamtbetriebskosten (TCO) belegt, dass der vermeintlich einfache Weg in die Cloud für dauerhafte KI-Anwendungen mehr als doppelt so teuer ist wie eine eigene, souveräne Infrastruktur. Paradoxerweise wird ausgerechnet der oft als Innovationsbremse kritisierte EU AI Act zum Katalysator für einen Kurswechsel: Seine strengen Transparenz- und Kontrollanforderungen machen die Nutzung von proprietären “Black-Box”-Systemen zum unkalkulierbaren Risiko.

Die Lösung für dieses strategische Trilemma aus Kosten, Abhängigkeit und Regulierung liegt in der konsequenten Hinwendung zu Open-Source-Technologien. Leistungsstarke Modelle wie Mistral oder Llama 3, betrieben auf offenen Plattformen, ermöglichen es erstmals, technologische Spitzenleistung mit ökonomischer Vernunft und digitaler Souveränität zu verbinden. Doch während Technologie und Strategie klar sind, rückt der entscheidende Engpass in den Fokus: der Mensch. Der akute Mangel an Fachkräften ist die letzte und größte Hürde auf Europas Weg, die KI-Souveränität nicht nur zu fordern, sondern sie auch zu gestalten.

Passend dazu:

- Die unternehmensinterne KI-Plattform als strategische Infrastruktur und unternehmerische Notwendigkeit

Die KI-Souveränitäts-Gleichung: Europas ökonomischer Balanceakt zwischen Hyperscale-Dominanz und digitaler Autarkie

Jenseits des Hypes: Warum Europas KI-Zukunft nicht in der Cloud, sondern in strategischer Kontrolle und menschlicher Kompetenz entschieden wird

Die neue europäische KI-Realität: Ein Markt im Ungleichgewicht

Die wirtschaftliche Landschaft Europas unterliegt einer fundamentalen Transformation, angetrieben durch exponentielle Investitionen in Künstliche Intelligenz. Die makroökonomischen Prognosen signalisieren einen unbedingten Willen zur technologischen Aufrüstung. Jüngste Analysen prognostizieren, dass die Ausgaben für IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit KI in Europa im Jahr 2025 um 21 Prozent steigen werden. Marktforschungsunternehmen bestätigen, dass der europäische KI-Markt in eine schnelle Wachstumsphase eintritt, die maßgeblich durch die disruptive Kraft der generativen KI (GenAI) befeuert wird. Diese Technologie hat sich von einer Nischenanwendung zu einem zentralen Investitionszyklus entwickelt, der CIOs zwingt, ihre Zukunftsplanung grundlegend neu auszurichten.

Dieser quantitative Aufschwung verschleiert jedoch eine tiefgreifende und strukturell gefährliche Realität. Ein detaillierter Blick auf die Adoptionsdaten von Eurostat aus dem Jahr 2024 zeichnet ein ernüchterndes Bild der tatsächlichen Penetration. In der Europäischen Union nutzten 2024 lediglich 13,48 Prozent aller Unternehmen mit zehn oder mehr Beschäftigten KI-Technologien. Obwohl dies einem signifikanten Anstieg von 5,45 Prozentpunkten gegenüber 2023 entspricht, offenbart die niedrige Basis, wie weit der Weg zur flächendeckenden Implementierung noch ist.

Das eigentliche ökonomische Problem liegt nicht in der Durchschnittsrate, sondern in der extremen Fragmentierung des Marktes. Die Eurostat-Daten belegen eine gefährliche “Adoptionskluft” zwischen Unternehmensgrößen: Während 41,17 Prozent der Großunternehmen KI bereits einsetzen, tun dies nur 20,97 Prozent der mittleren Unternehmen und katastrophale 11,21 Prozent der Kleinunternehmen.

Hieraus ergibt sich eine kritische Diskrepanz: Wenn die Gesamtausgaben für KI-Dienste massiv um 21 Prozent steigen, die durchschnittliche Adoption aber niedrig und segmentiert bleibt, bedeutet dies ökonomisch, dass nicht der gesamte Markt wächst, sondern dass wenige, bereits dominante Akteure – die 41 Prozent der Großunternehmen – ihre Ausgaben massiv konsolidieren. Diese Konsolidierung wird durch die Beobachtung gestützt, dass Unternehmen zunehmend vom direkten Kauf von KI-Lösungen auf die Implementierung von Partnerlösungen umsteigen. Diese Partner sind in der Praxis die globalen Hyperscaler und deren Ökosysteme.

Diese Entwicklung deutet nicht auf einen gesunden, breiten Aufschwung hin, sondern auf die Entstehung einer wirtschaftlichen Zweiklassengesellschaft. Während Großunternehmen sich tief in die Ökosysteme der Technologieanbieter integrieren, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, wird das Rückgrat der deutschen und europäischen Wirtschaft – der innovative Mittelstand – technologisch und ökonomisch abgehängt. Die “schnelle Wachstumsphase” ist somit weniger eine Demokratisierung der KI als vielmehr eine Beschleunigung der Abhängigkeit für diejenigen, die es sich leisten können.

Der Paradigmenwechsel: Von isolierten Piloten zur „Agentic AI“

Parallel zu dieser quantitativen Marktdynamik vollzieht sich ein qualitativer Sprung in der Technologie selbst, der die strategischen Implikationen fundamental verschärft. Die Ära isolierter KI-Piloten, die primär auf Produktivitätssteigerung abzielten, weicht einer neuen Phase: der “Agentic AI”. Analysten definieren die “agentic future” als einen Zustand, in dem KI-Systeme nicht mehr nur Aufgaben ausführen, sondern mit Autonomie, Intention und Skalierbarkeit handeln. Es geht um die Orchestrierung von Intelligenz über gesamte Systeme, Teams und Wertschöpfungsketten hinweg, mit dem Ziel der Neudefinition von Geschäftsmodellen.

Die Adoptionsbereitschaft für dieses neue Paradigma ist im Jahr 2025 erstaunlich hoch. Eine Umfrage zeigt, dass 29 Prozent der Organisationen angeben, Agentic AI bereits zu nutzen, während weitere 44 Prozent die Implementierung innerhalb des nächsten Jahres planen. Lediglich 2 Prozent der Unternehmen ziehen den Einsatz nicht in Betracht. Die primären Anwendungsfälle zielen auf das Herzstück der Unternehmensprozesse: 57 Prozent der Anwender planen den Einsatz im Kundenservice, 54 Prozent im Vertrieb und Marketing und 53 Prozent in der IT und Cybersicherheit. Global agierende Technologieunternehmen untermauern diesen Trend; 88 Prozent der US-Führungskräfte gaben an, ihre KI-Budgets aufgrund von Agentic AI im nächsten Jahr zu erhöhen.

Doch auf diese Euphorie trifft eine harte Realität: das Implementierungs-Vakuum. Trotz der hohen Investitionsbereitschaft fehlt 62 Prozent der Unternehmen, die KI-Agenten evaluieren, ein klarer Startpunkt für die Umsetzung. 32 Prozent aller Pilotprojekte bleiben stecken und erreichen niemals die Produktionsphase.

Die Ursache für dieses flächendeckende Scheitern ist weniger die Software als vielmehr die physische Infrastruktur. Mehr als die Hälfte aller heutigen KI-Piloten stagnieren aufgrund unzureichender Infrastrukturbeschränkungen. Agentic AI ist kein einfaches Software-Update; sie transformiert die Netzwerkanforderungen fundamental. Analysten von Cisco warnen, dass Agentic-AI-Anfragen bis zu 25-mal mehr Netzwerkverkehr erzeugen als traditionelle Anfragen. Diese Systeme erfordern eine neue, dezentrale “Unified Edge”-Architektur, da prognostiziert wird, dass 75 Prozent der Unternehmensdaten künftig am “Edge” – also dort, wo sie entstehen, z. B. in der Fabrik oder im Auto – verarbeitet werden müssen.

Diese infrastrukturelle Krise bedingt ein tiefes Vertrauensproblem. Es offenbart sich eine signifikante Diskrepanz in der Wahrnehmung: Während 78 Prozent der C-Suite-Führungskräfte behaupten, über eine starke KI-Governance zu verfügen, stimmen dieser Aussage nur 58 Prozent der leitenden Manager zu, die näher an der Implementierung sind. Pikant ist, dass 78 Prozent der Führungskräfte – die gleichen, die hohe Budgets freigeben – zugeben, der Agentic AI nicht zu vertrauen, wenn sie Entscheidungen autonom trifft.

Dieses Misstrauen ist nicht primär psychologischer Natur, sondern ein direktes Symptom der infrastrukturellen Unzulänglichkeit. Das Management vertraut den Systemen nicht, weil die eigene Infrastruktur nicht dafür ausgelegt ist, die 25-fache Netzwerklast oder die erforderliche Robustheit und Sicherheit am Edge zu garantieren. Genau diese Lücke – die Unfähigkeit, Agentic AI auf der eigenen Infrastruktur zu betreiben – wird zum größten Beschleuniger für den “Vendor Lock-in”. Europäische Unternehmen, die diesen strategischen Schritt vollziehen wollen, sehen sich gezwungen, die benötigte Edge-Architektur als teuren, verwalteten Dienst von ebenjenen Hyperscalern einzukaufen, deren Dominanz sie eigentlich fürchten.

Das Paradoxon des KI-Return-on-Investment (ROI)

Die enormen Investitionen in die KI-Infrastruktur treffen auf ein weiteres ökonomisches Kernproblem: Das Paradoxon des Return-on-Investment (ROI). Die Budgets für digitale Initiativen sind regelrecht explodiert. Daten für 2025 zeigen, dass diese Budgets von 7,5 Prozent des Umsatzes im Jahr 2024 auf 13,7 Prozent im Jahr 2025 gestiegen sind. Für ein typisches Unternehmen mit 13,4 Milliarden Dollar Umsatz entspricht dies einem Digitalbudget von 1,8 Milliarden Dollar. Ein signifikanter Anteil davon, im Durchschnitt 36 Prozent, fließt direkt in KI-Automatisierung.

Trotz dieser massiven Kapitalallokation bleiben die Erträge, wie eine Deloitte-Umfrage 2025 unter europäischen Führungskräften ergab, oft vage, “langsam zu materialisieren und schwer zu messen”. Diese Diskrepanz zwischen massivem Input und unklarem Output ist ein zentrales Merkmal der aktuellen KI-Wirtschaft.

Ein Phänomen, das dieses Paradoxon am deutlichsten beleuchtet, ist die sogenannte “Shadow AI”. Eine aufschlussreiche Studie zeigt, dass, obwohl nur 40 Prozent der Unternehmen offizielle Lizenzen für Große Sprachmodelle (LLMs) erworben haben, Mitarbeiter aus über 90 Prozent der Unternehmen private KI-Tools (wie persönliche ChatGPT-Accounts) für ihre täglichen Arbeitsaufgaben nutzen.

Dieses Verhalten ist ökonomisch hochgradig aufschlussreich. Es beweist, dass der Wert der Technologie für den einzelnen Mitarbeiter offensichtlich und unmittelbar ist (sonst würde er sie nicht nutzen), die Wertschöpfung jedoch vom Unternehmen weder erfasst noch kontrolliert oder kapitalisiert wird. Die “Shadow AI” ist damit kein reines Compliance-Problem, sondern ein Symptom für eine gescheiterte Einkaufs-, Infrastruktur- und Wertstrategie. Das Management investiert oft in sichtbare, aber wenig transformative Prestigeprojekte, während die größten ROI-Möglichkeiten in der Optimierung von Back-Office-Funktionen unterfinanziert bleiben.

Die Schwierigkeit, den ROI zu messen, liegt in der Natur der Transformation selbst. Die Einführung von KI ist kein simples Upgrade; sie ist vergleichbar mit dem historischen Übergang von der Dampfkraft zur Elektrizität in den Fabriken. Der volle Nutzen der Elektrizität entstand nicht durch den Austausch einer Dampfmaschine gegen einen Elektromotor, sondern erst, als Unternehmen ihre gesamten Produktionslinien und Arbeitsabläufe rund um die neue, dezentrale Energiequelle neu konfigurierten.

Aus diesem Grund versagen traditionelle ROI-Metriken, die auf Kosteneinsparungen oder Produktivitätssteigerungen abzielen. Analysten fordern daher alternative Bewertungsmaßstäbe. Dazu gehören der “Return on Employee (ROE)”, der die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung und -bindung misst, und der “Return on Future (ROF)”, der den langfristigen strategischen Vorteil und die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells bewertet. Gleichzeitig müssen bei der Bewertung die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) vollständig erfasst werden, einschließlich oft versteckter Kosten für Compliance-Prüfungen, kontinuierliches Modell-Retraining und den internen Verwaltungsaufwand. Das ROI-Problem ist daher oft ein TCO-Problem: Unternehmen scheuen die hohen variablen OpEx-Kosten von Cloud-Diensten für eine schwer messbare Produktivitätssteigerung und übersehen dabei die CapEx-Investition in eine eigene Plattform, die die “Shadow AI” legalisieren und den Wert intern kontrollieren könnte.

Die TCO-Wahrheit: Neubewertung der Infrastrukturkosten für Generative KI

Die Diskussion um den ROI ist untrennbar mit der fundamentalen Entscheidung über die zugrundeliegende Infrastruktur verbunden. Die strategische Entscheidung zwischen On-Premise (im eigenen Rechenzentrum) und der Public Cloud (bei einem Hyperscaler) wird durch die spezifischen Anforderungen der Generativen KI ökonomisch neu justiert. Das “Cloud-first”-Dogma, das jahrelang als unantastbar galt, erweist sich für KI-Workloads zunehmend als ökonomischer Trugschluss.

Der fundamentale Unterschied liegt in der Kostenstruktur. Cloud-Kosten sind variable, nutzungsbasierte Betriebsausgaben (OpEx). Sie steigen linear mit der Rechenzeit, dem Speicherplatz, den API-Aufrufen oder dem Datenvolumen. On-Premise-Kosten sind hingegen weitgehend fixe Investitionsausgaben (CapEx). Nach einer hohen Anfangsinvestition sinken die Grenzkosten pro Nutzungseinheit, je höher die Auslastung der eigenen Hardware ist.

Für traditionelle, fluktuierende Workloads war die Cloud unschlagbar. Für die neuen, persistenten KI-Workloads – insbesondere das Training und das ständige Bereitstellen von Modellen (Inferenz) – kehrt sich dieses Bild um. Eine TCO-Analyse (Total Cost of Ownership) von Lenovo, die GPU-Workloads (NVIDIA A100-Äquivalente auf AWS p5-Instanzen) über einen Zeitraum von fünf Jahren vergleicht, liefert eindeutige Ergebnisse. Bei einer 24×7-Dauernutzung, wie sie für KI-Inferenz typisch ist, belaufen sich die Gesamtkosten für On-Premise-Hardware auf etwa 411.000 US-Dollar. Dieselbe Rechenleistung in der Public Cloud kostet im gleichen Zeitraum etwa 854.000 US-Dollar. Die Cloud-Kosten sind somit mehr als doppelt so hoch.

Das Argument, die Cloud sei flexibler, greift nur bei sehr geringer Auslastung. Fällt die Nutzung im Szenario auf 30 Prozent, sinken die Cloud-Kosten zwar erheblich, bleiben aber immer noch über den On-Premise-Kosten. Für Unternehmen, die KI ernsthaft und skaliert betreiben wollen, ist eine niedrige Auslastung jedoch kein Ziel, sondern ein Effizienzproblem. Das lineare OpEx-Modell der Cloud ist für dauerhafte GenAI-Operationen ökonomisch ineffizient.

Generative KI-Modelle treiben diese Kostenspirale ins Extreme. Das Training von Modellen wie Llama 3.1 erforderte einen Rechenaufwand von 39,3 Millionen GPU-Stunden. Eine hypothetische Durchführung dieses Trainings auf AWS P5-Instanzen (H100) könnte, die Speicherkosten ignorierend, über 483 Millionen US-Dollar kosten. Diese Zahlen illustrieren, dass das Training und sogar das großflächige Fine-Tuning von Basismodellen über Public-Cloud-Dienste für die meisten Unternehmen finanziell prohibitiv ist.

Jenseits der reinen Kostenkalkulation bietet der On-Premise-Ansatz überlegene Kontrolle über sensible Daten und geschäftskritisches geistiges Eigentum. In der Cloud erhöhen die Verarbeitung durch Dritte und geteilte Infrastrukturen die Datenschutzrisiken, was die Einhaltung regulatorischer Vorschriften (wie DSGVO oder branchenspezifischer Regeln in Finanzen und Gesundheit) komplexer und teurer macht. Die TCO-Analyse liefert damit den ökonomischen Beweis für die Notwendigkeit einer Neubewertung: Digitale Souveränität ist nicht nur ein politisches Schlagwort, sondern eine knallharte finanzielle Notwendigkeit.

Der Kampf um die digitale Souveränität als ökonomische Strategie

Die TCO-Analyse (Total Cost of Ownership) offenbart, dass die Wahl der Infrastruktur eine industriepolitische Dimension besitzt. Die “Digitale Souveränität” ist keine rein defensive oder politische Forderung mehr, sondern eine offensive ökonomische Strategie zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen.

Deutschlands Position in diesem globalen Wettlauf ist prekär. Eine Analyse des ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) zeichnet ein gemischtes Bild: Deutsche Unternehmen sind zwar führend in der Nutzung von KI in Europa, doch als Anbieter von KI-Lösungen ist das Land schwach aufgestellt. Deutschland weist erhebliche Handelsdefizite im Bereich der KI-Produkte und -Dienstleistungen auf, und der Anteil an globalen KI-Patentanmeldungen liegt weit hinter den führenden Nationen.

Diese strategische Lücke wird durch ein mangelndes Problembewusstsein im industriellen Kern, dem Mittelstand, verschärft. Eine gemeinsame Studie von Adesso und dem Handelsblatt Research Institute aus dem Jahr 2025 zeigt, dass vier von fünf deutschen Unternehmen keine entwickelte Strategie für digitale Souveränität besitzen. Dies ist umso alarmierender, als die Mehrheit dieser Unternehmen zugibt, bereits stark von digitalen Lösungen nicht-europäischer Anbieter abhängig zu sein.

Diese Passivität wird angesichts der globalen Dynamik gefährlich. Zunehmende geopolitische Fragmentierung und ein wachsender “Tech-Nationalismus” definieren die Regeln des industriellen Wettbewerbs neu. Für die europäischen Kernindustrien – Fertigung, Automobilbau, Finanzen und Gesundheit – wird die Kontrolle über proprietäre Daten, Lieferketten und KI-Systeme zur Überlebensfrage. Europa muss vom “passiven Anwender” zum “aktiven Gestalter” seiner digitalen industriellen Zukunft werden.

Die strategische Antwort auf diese Herausforderung sind föderierte Datenräume, wie sie durch Initiativen wie die Plattform Industrie 4.0 und Gaia-X vorangetrieben werden. Die Plattform Industrie 4.0 zielt auf die Schaffung von Datenräumen ab, die eine multilaterale Kollaboration auf Basis von Vertrauen, Integrität und individueller Datensouveränität ermöglichen.

Gaia-X, das 2025 mit über 180 Datenraum-Projekten in eine konkrete Implementierungsphase eintritt, ist der Versuch, diese Vision auf eine paneuropäische Ebene zu heben. Das Ziel ist klar: die “Hegemonie nordamerikanischer Akteure” zu brechen, indem eine föderierte, interoperable und sichere Dateninfrastruktur geschaffen wird, die europäischen Werten und Regeln entspricht.

Hierbei ist ein entscheidendes Missverständnis zu korrigieren: Gaia-X ist keine “europäische Cloud-Alternative”, die mit den Hyperscalern direkt konkurrieren soll. Es ist vielmehr ein Betriebssystem für Vertrauen und Interoperabilität. Gaia-X liefert die Trust Frameworks, die offenen Standards und die Compliance-Mechanismen, die es einem deutschen Automobilhersteller ermöglichen, seine (gemäß der TCO-Analyse ökonomisch vorteilhafte) On-Premise-Infrastruktur sicher mit den Systemen seiner Zulieferer in einem sektoralen, souveränen Datenpool zu föderieren.

Die 80 Prozent der deutschen Unternehmen ohne Souveränitätsstrategie begehen daher einen doppelten ökonomischen Fehler: Sie ignorieren nicht nur ein akutes geopolitisches Risiko, sondern auch den massiven TCO-Vorteil, den eine souveräne, nach Gaia-X-Prinzipien gestaltete Infrastruktur im Zeitalter der GenAI bieten könnte.

Enterprise AI Trends Report 2025 von Unframe zum Download

Hier geht es zum Download:

Vom Hyperscaler‑Lock‑in zur On‑Premise‑Renaissance

Von der Abhängigkeit großer Cloud‑Anbieter zurück zur Wiederentdeckung eigener IT‑Infrastruktur (On‑Premise)

Der EU AI Act: Regulatorische Last oder Katalysator für Souveränität?

In diese komplexe Gemengelage aus ökonomischem Druck und strategischer Notwendigkeit greift nun die europäische Regulierung ein. Der EU AI Act (Verordnung (EU) 2024/1689) wird oft als reine Compliance-Last oder Innovationsbremse diskutiert. Eine tiefere ökonomische Analyse zeigt jedoch, dass der AI Act als unbeabsichtigter, aber wirkungsvoller Katalysator für genau jene souveränen KI-Architekturen wirkt, die aus TCO- und strategischen Gründen ohnehin geboten sind.

Der AI Act folgt einem risikobasierten Ansatz und teilt KI-Systeme in vier Kategorien ein: minimales, begrenztes, hohes oder unannehmbares Risiko. Die ökonomisch relevanten Fristen rücken schnell näher: Ab dem 2. Februar 2025 sind KI-Systeme mit “inakzeptablem Risiko” (z. B. Social Scoring) in der EU verboten. Weitaus bedeutender für die Industrie ist jedoch der 2. August 2025. Ab diesem Datum treten die Governance-Regeln und Verpflichtungen für General Purpose AI (GPAI) Modelle – also die Basistechnologie hinter GenAI – in Kraft.

Für Unternehmen, die KI-Systeme als “Hochrisiko” einstufen müssen (z. B. in der kritischen Infrastruktur, der Personalbeschaffung, der medizinischen Diagnostik oder der Finanzwelt), werden die Compliance-Kosten signifikant. Die Artikel 8 bis 17 des Acts schreiben strenge Verpflichtungen fest, bevor ein solches System auf den Markt gebracht werden darf. Dazu gehören:

- Einrichtung adäquater Risiko- und Minderungsmanagementsysteme.

- Sicherstellung einer hohen Qualität der Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze, insbesondere zur Minimierung von Diskriminierung.

- Implementierung einer durchgehenden Protokollierung der Aktivitäten (Logging), um die Rückverfolgbarkeit (Traceability) der Ergebnisse zu gewährleisten.

- Erstellung einer detaillierten technischen Dokumentation, die alle Informationen über das System und seinen Zweck enthält.

- Implementierung einer angemessenen menschlichen Aufsicht.

- Nachweis eines hohen Maßes an Robustheit, Cybersicherheit und Genauigkeit.

Diese Anforderungen wirken als impliziter Treiber für On-Premise- und Open-Source-Lösungen. Die kritische Frage für jeden CEO und CIO lautet: Wie soll ein deutsches Unternehmen die Compliance-Anforderungen des AI Act erfüllen, wenn es eine proprietäre “Black-Box”-API eines nicht-europäischen Hyperscalers nutzt?

Wie soll es die “hohe Qualität der Datensätze” nachweisen, wenn die Trainingsdaten des US-Modells ein Geschäftsgeheimnis sind? Wie will es eine lückenlose “Protokollierung zur Rückverfolgbarkeit” garantieren, wenn es keinen Zugriff auf die Inferenz-Logs des Anbieters hat? Wie soll es eine “detaillierte technische Dokumentation” erstellen, wenn die Architektur des Modells nicht offengelegt wird?

Der AI Act schafft ein De-facto-Mandat für Transparenz, Auditierbarkeit und Kontrolle. Diese Anforderungen sind mit den gängigen Diensten der Hyperscaler kaum oder nur mit extrem hohen zusätzlichen Kosten und rechtlichen Risiken zu erfüllen. Die Frist im August 2025 zwingt Unternehmen jetzt zu einer strategischen Entscheidung. Der AI Act und die TCO-Analyse (siehe Abschnitt 4) ziehen damit in dieselbe strategische Richtung: weg von der Black-Box-Cloud, hin zu kontrollierbaren, transparenten und souveränen KI-Architekturen.

Das Vendor Lock-in: Die strategische Gefahr der proprietären Ökosysteme

Die TCO-Analyse und die Anforderungen des AI Act beleuchten die strategische Gefahr, die von der tiefen Integration in die Ökosysteme der Hyperscaler (wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud Platform) ausgeht. Der sogenannte “Vendor Lock-in” ist keine technische Unannehmlichkeit, sondern eine ökonomische und strategische Falle. Unternehmen werden dabei in eine Abhängigkeit von proprietären Diensten, spezifischen Programmierschnittstellen (APIs), Datenformaten oder spezialisierter Infrastruktur gebracht. Ein Wechsel zu einem anderen Anbieter wird dadurch prohibitiv teuer oder technisch unmöglich.

Die Mechanismen dieses Lock-in sind subtil und effektiv. Ein Hauptproblem ist die “technische Verflechtung”. Hyperscaler bieten eine Fülle von hochoptimierten, proprietären Diensten an (z. B. spezialisierte Datenbanken wie AWS DynamoDB oder Orchestrierungs-Tools wie AWS ECS). Diese sind innerhalb des Ökosystems nahtlos und reibungslos nutzbar. Ein Entwicklerteam, das unter Zeitdruck steht, wird verständlicherweise diese nativen Tools anstelle von offenen, portablen Standards (wie PostgreSQL oder Kubernetes) wählen. Mit jeder dieser Entscheidungen verringert sich die Portabilität der gesamten Anwendung, bis eine Migration eine komplette Neuentwicklung erfordern würde.

Der zweite Mechanismus ist die Kosten-Eskalation. Unternehmen werden oft mit großzügigen kostenlosen Startguthaben und Rabatten in die Cloud gelockt. Sobald die Infrastruktur jedoch tief verwurzelt ist und die Datentransferkosten (“Data Gravity”) eine Migration erschweren, werden die Preise erhöht oder die Konditionen geändert.

Die Verlockung der Hyperscaler ist eine bewusste Strategie, um die langfristigen TCO-Nachteile, die bei persistenten Workloads (wie in Abschnitt 4 dargelegt) entstehen, zu verschleiern. Bis ein Unternehmen die Skalierungsphase erreicht, in der eine On-Premise-Lösung mehr als 50 Prozent günstiger wäre, ist es technisch bereits gefangen. Die in Abschnitt 2 analysierte “Infrastruktur-Krise” bei der Einführung von Agentic AI dient als perfekter Brandbeschleuniger für diesen Lock-in. Die Hyperscaler bieten die “einfache” Plug-and-Play-Lösung für das komplexe Edge-Problem an – eine Lösung, die unweigerlich tief in ihre proprietären und nicht-portablen Dienste eingebettet ist.

Gängige Gegenmaßnahmen wie Multi-Cloud-Strategien – also die Nutzung mehrerer Anbieter, um die eigene Verhandlungsmacht zu stärken – und die Priorisierung von Datenportabilität durch offene Formate sind wichtige, aber letztlich nur defensive Taktiken. Sie mildern die Symptome, bekämpfen aber nicht die Ursache der Abhängigkeit. Die einzige robuste Verteidigung gegen den Vendor Lock-in liegt auf der Architekturebene: die konsequente Nutzung von Open-Source-Software und offenen Standards.

Passend dazu:

Open Source als Rückgrat der europäischen KI-Souveränität

Die konsequente Nutzung von Open-Source-Software und -Modellen ist der entscheidende strategische Hebel, der eine ökonomisch rationale und technisch leistungsfähige KI-Souveränität für Europa überhaupt erst ermöglicht. Open-Source-Großsprachmodelle (LLMs), deren Quellcode und oft auch Trainingsmechanismen frei zugänglich, modifizierbar und verteilbar sind, stellen die strategische Alternative zu den proprietären, geschlossenen Modellen dar.

Der Markt für KI-Modelle hat sich dramatisch zugunsten von Open Source verschoben. Seit Anfang 2023 hat sich die Anzahl der Veröffentlichungen von Open-Source-Modellen im Vergleich zu ihren geschlossenen Pendants fast verdoppelt. Daten deuten darauf hin, dass On-Premise-Lösungen, die überwiegend Open-Source-Modelle verwenden, bereits mehr als die Hälfte des LLM-Marktes kontrollieren. Diese Dynamik wird durch die breite Akzeptanz in der Wirtschaft bestätigt: 89 Prozent der Unternehmen, die KI einsetzen, nutzen Open-Source-Komponenten in irgendeiner Form.

Die ökonomischen Vorteile sind evident: Open Source bietet Transparenz, überlegene Anpassbarkeit (Fine-Tuning), eine drastische Senkung der Betriebskosten (da keine nutzungsbasierten Token-Gebühren anfallen) und vor allem die vollständige Eliminierung des Vendor-Lock-in-Risikos.

Die Existenz von leistungsstarken Open-Source-Modellen wie Llama 3 von Meta und den Modellen von Mistral (einem europäischen Unternehmen mit Sitz in Paris) ist ein strategischer “Game-Changer”. Leistungs-Benchmarks zeigen, dass Llama 3 bei komplexen Denkprozessen, Multi-Turn-Dialogen und multimodalen Fähigkeiten (Text und Bild) stark ist. Die Mistral-Modellfamilie hingegen ist auf Effizienz, niedrige Latenzzeiten und kostengünstige Anpassung optimiert, was sie ideal für den Einsatz in agilen oder Edge-Computing-Szenarien macht.

Diese Modelle sind jedoch nur die “Motoren”. Um sie in einem industriellen Maßstab souverän zu betreiben, bedarf es offener MLOps-Plattformen (Machine Learning Operations). Systeme wie Kubeflow, das auf dem De-facto-Industriestandard Kubernetes aufbaut, sind entscheidend, um den gesamten Lebenszyklus – vom Training über das Fine-Tuning bis zum Deployment und Monitoring – auf der eigenen Infrastruktur skalierbar, portabel und automatisiert zu verwalten.

Die Existenz dieser leistungsfähigen Open-Source-Stacks (Modell + Plattform) löst das strategische Trilemma der europäischen Industrie. Bisher stand ein deutsches Unternehmen vor einer unmöglichen Wahl: (A) teure, proprietäre US-Modelle mit hohem TCO, Lock-in-Gefahr und AI-Act-Compliance-Problemen zu nutzen oder (B) auf wettbewerbsschwächere, eigene Modelle zu setzen.

Dank der Open-Source-Revolution kann ein Unternehmen nun einen dritten, souveränen Weg wählen: Es kann ein Weltklasse-Modell (z. B. Llama 3 oder Mistral) auf seiner eigenen (gemäß TCO-Analyse ökonomisch überlegenen) On-Premise-Infrastruktur betreiben, die mit einer offenen Plattform (wie Kubeflow) verwaltet wird und (gemäß Gaia-X-Standards) interoperabel sowie (gemäß AI Act) vollständig auditierbar und transparent ist. Die strategische Entscheidung verlagert sich weg von der Frage “AWS, Azure oder GCP?” hin zur Frage: “Nutzen wir Mistral für effiziente Edge-Anwendungen oder Llama 3 für komplexe Back-Office-Prozesse auf unserer eigenen, Kubeflow-basierten Plattform?”

Passend dazu:

- Le Chat von Mistral AI – Europas Antwort auf ChatGPT: Dieser KI-Assistent ist deutlich schneller und sicherer!

Der Engpass Mensch: Deutschlands doppelte Kompetenzkrise

Die technologischen und ökonomischen Argumente für eine souveräne KI-Strategie sind robust. Die Architektur (Open Source, On-Premise) ist verfügbar und finanziell überlegen. Die regulatorische Notwendigkeit (AI Act) ist gegeben. Doch die Umsetzung dieser Strategie scheitert an einem finalen, kritischen Engpass: dem Humankapital. Der anhaltende Mangel an IT-Spezialisten und digitalen Fachkräften im Allgemeinen ist das Haupthindernis für die KI-Adaption und die digitale Transformation in Deutschland.

Der Arbeitsmarkt für KI-Spezialisten ist dabei hochgradig volatil. Daten von PwC zeigen, dass die KI-bezogenen Stellenausschreibungen in Deutschland nach einem Höchststand von 197.000 im Jahr 2022 bis 2024 auf 147.000 zurückgingen. Dieser Rückgang ist kein Zeichen der Entspannung, sondern deutet auf eine strategische Desorientierung hin. Er korreliert stark mit der Phase, in der Unternehmen nach der ersten Hype-Welle (2022) die Realität des ROI-Paradoxons (2023) und die infrastrukturellen Hürden (2024) erkannten. Es wurden panikartig Data Scientists eingestellt, ohne dass die Infrastruktur oder die Strategie für deren produktiven Einsatz vorhanden war.

Das eigentliche Problem ist zudem keine Lücke bei den Spitzenforschern, sondern eine “Kompetenzkluft” in der Breite. Es nützt wenig, hochbezahlte KI-Experten einzustellen, wenn der Rest der Belegschaft nicht in der Lage ist, die neuen Prozesse anzuwenden oder mit den Systemen zu interagieren. Eine Studie belegt diese Diskrepanz: Während 64 Prozent der Arbeitnehmer an KI-Weiterbildungen interessiert sind, fehlen in vielen Unternehmen die konkreten Programme und Strategien zur Umsetzung.

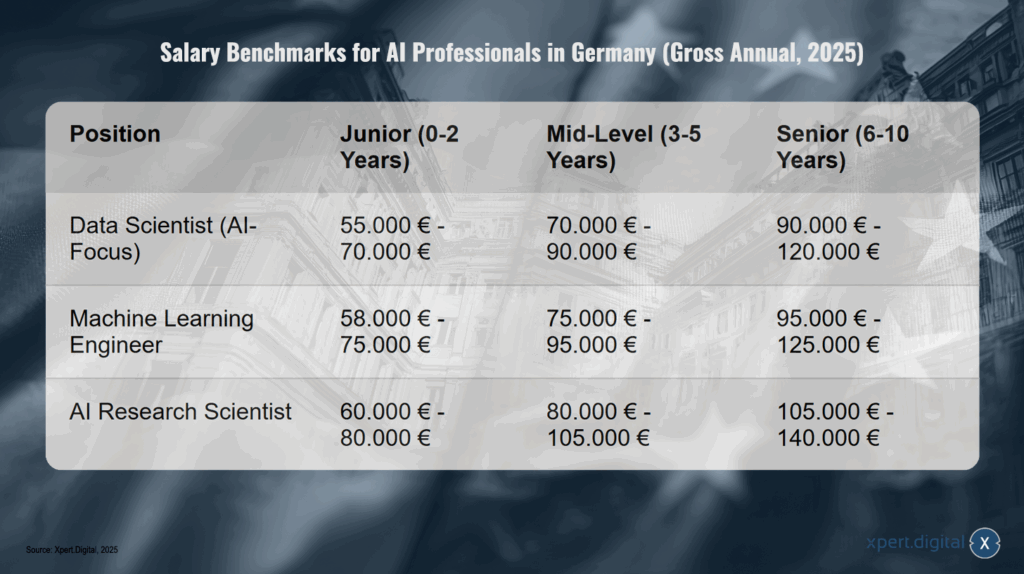

Diese duale Knappheit – Mangel an Spezialisten und Mangel an breiter KI-Kompetenz – treibt die Personalkosten für die wenigen verfügbaren Talente in extreme Höhen. Die Gehälter in Deutschland für das Jahr 2025 spiegeln diese Verknappung wider. Ein “Artificial Intelligence Specialist” verdient in Deutschland im Durchschnitt zwischen 86.658 € und 89.759 €. Die Gehaltsbänder für erfahrene Spezialisten (Senior Level, 6-10 Jahre Erfahrung) zeigen das volle Ausmaß des Personalaufwands.

Die folgende Tabelle fasst die Gehaltsbenchmarks für Schlüssel-KI-Rollen in Deutschland im Jahr 2025 zusammen, basierend auf einer Analyse verschiedener Marktdaten.

Gehaltsbenchmarks für KI-Fachkräfte in Deutschland (Jahresbrutto, 2025)

Für 2025 liegen die Gehaltsbenchmarks für KI-Fachkräfte in Deutschland (Jahresbrutto) wie folgt: Für Data Scientists mit AI‑Fokus beträgt das Jahresbrutto für Junioren (0–2 Jahre) 55.000 €–70.000 €, für Mid‑Level (3–5 Jahre) 70.000 €–90.000 € und für Senior‑Profile (6–10 Jahre) 90.000 €–120.000 €. Machine Learning Engineers verdienen als Junioren 58.000 €–75.000 €, als Mid‑Level 75.000 €–95.000 € und als Seniors 95.000 €–125.000 €. AI Research Scientists liegen bei Junioren bei 60.000 €–80.000 €, bei Mid‑Level 80.000 €–105.000 € und bei Seniors 105.000 €–140.000 €.

Diese hohen Personalkosten sind ein integraler Bestandteil der TCO-Rechnung und paradoxerweise ein weiteres starkes Argument gegen die Public Cloud. Es ist ökonomisch irrational, ein 8-köpfiges Senior-KI-Team mit Personalkosten von rund einer Million Euro pro Jahr zu beschäftigen und dessen Produktivität anschließend durch die variablen Kosten, die technischen Einschränkungen oder die API-Latenzen einer Cloud-Plattform zu drosseln. Teures und knappes Humankapital erfordert optimierte, kontrollierte und kosteneffiziente (eigene) Produktionsmittel, um den maximalen Wert zu generieren.

Transformation in der Praxis: Die Strategien der deutschen Industrie-Champions (Bosch & Siemens)

Die skizzierte strategische Herausforderung – die Notwendigkeit, TCO, Souveränität und Kompetenzaufbau auszubalancieren – ist keine Theorie. Sie wird von den führenden deutschen Industrieunternehmen bereits aktiv adressiert. Die Strategien von Konzernen wie Bosch, Siemens und deren Joint Venture BSH Hausgeräte dienen als Blaupause dafür, wie die souveräne KI-Transformation in der Praxis gelingen kann.

Diese Unternehmen tätigen massive, langfristige CapEx-Investitionen in eigene KI-Fähigkeiten. Bosch beispielsweise kündigte an, bis Ende 2027 mehr als 2,5 Milliarden Euro in den Bereich Künstliche Intelligenz zu investieren. Dieses Geld fließt nicht primär in den Einkauf von Cloud-Diensten, sondern in die Entwicklung eigener Kompetenzen und die Integration von KI als Kernbestandteil der Produkte, um Innovationen schneller in reale Geschäftsfelder umzusetzen.

Die Strategie dieser Champions zielt nicht auf die interne Produktivitäts-App, sondern auf die “Embedded AI” oder “Edge AI” – die Integration von KI direkt in das Produkt, um den Kundennutzen zu steigern. Die Beispiele von Bosch und BSH illustrieren dies:

- Der Bosch Serie 8 Backofen nutzt KI, um über 80 Gerichte automatisch zu erkennen und die optimale Kochmethode sowie Temperatur einzustellen.

- Das intelligente Kinderbett “Bosch Revol” überwacht mittels KI die Vitalfunktionen des Kindes, wie Herz- und Atemfrequenz, und alarmiert die Eltern bei Unregelmäßigkeiten.

- KI-basierte Wandscanner erkennen Stromkabel oder Metallstreben in der Wand.

Diese Anwendungsfälle erfordern eine zuverlässige Echtzeit-Inferenz direkt am Gerät (am Edge), unabhängig von einer stabilen Internetverbindung. Sie validieren die technische Notwendigkeit einer dezentralen Architektur (wie in Abschnitt 2 diskutiert) und sind nur durch Investitionen in eigene, souveräne Fähigkeiten realisierbar.

Parallel zu den Technologie-Investitionen adressieren diese Unternehmen den Engpass Mensch (Abschnitt 9) proaktiv durch massive interne Qualifizierungsoffensiven. Siemens hat bereits 2022 die “SiTecSkills Academy” ins Leben gerufen. Dies ist kein reines internes Schulungsprogramm, sondern ein offenes Ökosystem, das darauf abzielt, die gesamte Belegschaft – von der Produktion über den Service bis zum Vertrieb – sowie externe Partner in Zukunftsfeldern wie KI, IoT und Robotik um- und weiterzubilden.

Die Philosophie hinter dieser Herangehensweise wurde von BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte) prägnant zusammengefasst: KI wird nicht als “Zusatzmodul” betrachtet, sondern ist “Teil unserer Gesamtstrategie”. Das Ziel ist die Schaffung eines “echten Mehrwerts für unsere Verbraucher”, dem sich alle technologischen Entscheidungen unterordnen.

Damit liefern diese Industrie-Champions den lebenden Beweis für die Kernthese dieser Analyse: Sie lösen das ROI-Paradoxon (Abschnitt 3), indem sie den Wert nicht in unklaren internen Einsparungen suchen, sondern in neuen, vom Kunden bezahlten Produktfunktionen. Sie validieren die TCO-Argumente (Abschnitt 4) durch milliardenschwere CapEx-Investitionen. Und sie begegnen der Kompetenzkrise (Abschnitt 9) durch strategische, skalierbare interne Akademien.

Strategischer Ausblick: Europas Weg zur KI-Souveränität 2026

Die ökonomische Analyse der KI-Implementierung in Europa im Jahr 2025 führt zu einer klaren und dringlichen Schlussfolgerung. Die europäische und insbesondere die deutsche Wirtschaft steht an einem Scheideweg, der durch eine Reihe von tiefen ökonomischen und strukturellen Widersprüchen gekennzeichnet ist.

Erstens existiert eine gefährliche Adoptionskluft. Während Großunternehmen ihre KI-Ausgaben konsolidieren und sich tief in Hyperscaler-Ökosysteme integrieren, bleibt der Mittelstand technologisch zurück.

Zweitens beschleunigt der nächste technologische Sprung, die “Agentic AI”, diese Spaltung. Ihre extremen Anforderungen an die Infrastruktur (insbesondere am Edge) überfordern die meisten Unternehmen und schaffen einen akuten Problemdruck, der sie direkt in den Vendor Lock-in der Anbieter treibt, die schnelle, aber proprietäre Lösungen anbieten.

Drittens erleben viele Unternehmen ein “ROI-Paradoxon”, verstärkt durch das Phänomen der “Shadow AI”. Sie investieren massiv in Technologie, können aber den Wert nicht messen, weil sie auf die falschen Metriken und eine ökonomisch suboptimale Infrastrukturstrategie setzen.

Die Datenanalyse dieser Untersuchung zeigt einen Ausweg aus diesem Trilemma. Entgegen dem “Cloud-first”-Dogma belegt die TCO-Analyse, dass souveräne On-Premise- oder Hybrid-Infrastrukturen für die persistenten, rechenintensiven Workloads der Generativen KI ökonomisch überlegen sind – die Kosten können um mehr als 50 Prozent gesenkt werden.

Dieser ökonomisch rationale Weg wird nun durch den EU AI Act regulatorisch flankiert. Dessen strenge Compliance-Anforderungen an Transparenz, Auditierbarkeit und Logging, die im August 2025 für GPAI-Modelle wirksam werden, fungieren als De-facto-Mandat für offene, transparente und kontrollierbare Systeme – Anforderungen, die proprietäre Black-Box-APIs kaum erfüllen können.

Die strategische Lösung ist technisch und ökonomisch verfügbar: die Kombination aus leistungsstarken Open-Source-LLMs (wie Mistral oder Llama 3), offenen MLOps-Plattformen (wie Kubeflow) und interoperablen Standards (wie Gaia-X). Diese Architektur löst die drei Kernprobleme – TCO, Vendor Lock-in und AI-Act-Compliance – gleichzeitig.

Damit verlagert sich das Nadelöhr endgültig von der Technologie zum Menschen. Der Mangel an Fachkräften in der Breite und bei den Spezialisten, was sich in explodierenden Gehältern manifestiert, ist die letzte und höchste Hürde.

Die strategische Blaupause für den deutschen Mittelstand wird von den Industrie-Champions wie Bosch und Siemens vorgelebt: Die Zukunft liegt nicht im Einkauf von KI als variablem Cloud-Dienst, sondern im Aufbau von KI als strategischer Kernkompetenz. Dies erfordert (1) die CapEx-Investition in eine eigene, souveräne und offene KI-Infrastruktur und (2) parallele, massive Investitionen in die breite Qualifizierung der eigenen Belegschaft.

Der Erfolg im globalen KI-Wettlauf wird für Europas Industrie im Jahr 2026 nicht an der Höhe der Cloud-Rechnungen gemessen, sondern an der Tiefe der Integration von KI in die eigenen Kernprodukte und der Geschwindigkeit, mit der die Belegschaft diese Transformation mitträgt.

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen

Neue Dimension der digitalen Transformation mit der 'Managed KI' (Künstliche Intelligenz) - Plattform & B2B Lösung | Xpert Beratung

Neue Dimension der digitalen Transformation mit der 'Managed KI' (Künstliche Intelligenz) – Plattform & B2B Lösung | Xpert Beratung - Bild: Xpert.Digital

Hier erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen maßgeschneiderte KI-Lösungen schnell, sicher und ohne hohe Einstiegshürden realisieren kann.

Eine Managed AI Platform ist Ihr Rundum-Sorglos-Paket für künstliche Intelligenz. Anstatt sich mit komplexer Technik, teurer Infrastruktur und langwierigen Entwicklungsprozessen zu befassen, erhalten Sie von einem spezialisierten Partner eine fertige, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung – oft innerhalb weniger Tage.

Die zentralen Vorteile auf einen Blick:

⚡ Schnelle Umsetzung: Von der Idee zur einsatzbereiten Anwendung in Tagen, nicht Monaten. Wir liefern praxisnahe Lösungen, die sofort Mehrwert schaffen.

🔒 Maximale Datensicherheit: Ihre sensiblen Daten bleiben bei Ihnen. Wir garantieren eine sichere und konforme Verarbeitung ohne Datenweitergabe an Dritte.

💸 Kein finanzielles Risiko: Sie zahlen nur für Ergebnisse. Hohe Vorabinvestitionen in Hardware, Software oder Personal entfallen komplett.

🎯 Fokus auf Ihr Kerngeschäft: Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am besten können. Wir übernehmen die gesamte technische Umsetzung, den Betrieb und die Wartung Ihrer KI-Lösung.

📈 Zukunftssicher & Skalierbar: Ihre KI wächst mit Ihnen. Wir sorgen für die laufende Optimierung, Skalierbarkeit und passen die Modelle flexibel an neue Anforderungen an.

Mehr dazu hier: