Regierung in China: Im neuen Fünfjahresplan Chinas fehlen E-Autos als Schlüsselindustrie

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 4. November 2025 / Update vom: 4. November 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Regierung in China: Im neuen Fünfjahresplan Chinas fehlen E-Autos als Schlüsselindustrie – Bild: Xpert.Digital

Preiskrieg, Überkapazität, Pleitewelle: Die versteckte Krise hinter Chinas E-Auto-Boom

Erst Milliarden-Subvention, jetzt der harte Schnitt: Pekings radikale Kehrtwende bei E-Autos

China, der unangefochtene Gigant der globalen Elektromobilität, vollzieht eine strategische Kehrtwende mit weitreichenden Folgen. Die Entscheidung Pekings, Elektrofahrzeuge im kommenden Fünfjahresplan nicht mehr als strategische Schlüsselindustrie zu führen, ist weit mehr als eine bürokratische Formalität – es ist das Ende einer Ära und ein stilles Eingeständnis, dass die massive, über ein Jahrzehnt andauernde Subventionspolitik an ihre Grenzen gestoßen ist. Während die Industrie zur technologischen Weltspitze aufgestiegen ist, hat die staatlich gelenkte Förderung eine tiefgreifende Krise ausgelöst, die sich hinter den glänzenden Verkaufszahlen verbirgt.

Die Folgen dieser Politik sind gravierend: Gigantische Überkapazitäten, die die tatsächliche Nachfrage um das Doppelte übersteigen, haben einen ruinösen Preiskrieg (“Neijuan”) entfacht, der die Gewinne der meisten Hersteller vernichtet. Eine massive Pleitewelle hat bereits über 400 Unternehmen vom Markt gefegt, und Analysten prognostizieren das Aus für 80 Prozent der verbliebenen Start-ups. Selbst die Produktqualität leidet unter dem Druck der Massenproduktion. Diese hausgemachte Krise schwappt längst über Chinas Grenzen hinaus. Die Überproduktion wird in Form von extrem günstigen E-Autos auf den Weltmarkt exportiert und setzt etablierte Hersteller wie VW, BMW und Mercedes unter massiven Druck, was wiederum Arbeitsplätze in Europa gefährdet. Pekings Kurskorrektur ist somit nicht nur ein Zeichen der Reife der E-Auto-Branche, sondern vor allem die Notwendigkeit, Ressourcen auf neue Technologiefelder wie KI, Quantencomputing und Kernfusion zu lenken und eine durch Subventionen geschaffene Blase kontrolliert zu managen, bevor sie die gesamte Wirtschaft destabilisiert.

Passend dazu:

- Chinas “ungeordneter Wettbwerb” – Der Kampf gegen selbstzerstörerische Wirtschaftsdynamik (Politbüro-Treffen am 30. Juli 2025)

Ein stilles Eingeständnis der industriellen Reife und der Grenzen staatlicher Planwirtschaft

Chinas Entscheidung, Elektrofahrzeuge im kommenden Fünfjahresplan 2026 bis 2030 nicht länger als strategische Schlüsselindustrie zu führen, markiert einen fundamentalen Wendepunkt in der chinesischen Wirtschaftspolitik. Dieses Vorgehen endet eine über ein Jahrzehnt andauernde Phase der intensiven staatlichen Prioritätsförderung und offenbart tiefgreifende strukturelle Probleme, die nicht allein durch Subventionsversprechungen gelöst werden können. Die Auslassung aus dem strategischen Katalog bedeutet nicht, dass die Elektromobilität an Bedeutung verliert, sondern vielmehr dass Peking das Bekenntnis ausspricht, dass die Industrie reif genug geworden ist, um ihre weitere Entwicklung dem Marktmechanismus zu überlassen. Gleichzeitig signalisiert dieser Schritt die Notwendigkeit, begrenzte staatliche Ressourcen auf neu priorisierte Bereiche wie Quantentechnologie, Bioproduktion, Wasserstoff- und Kernfusionsenergie sowie künstliche Intelligenz zu konzentrieren.

Die Entwicklung einer subventionierten Überinvestition: Wie staatliche Industriepolitik zu volkswirtschaftlichen Verzerrungen führte

Die bisherige Förderung der Elektromobilität basierte auf einer strategischen Rationale, die sich als problematisch erwiesen hat. In den neunziger Jahren erkannten Chinas Führungselite, dass die heimischen Autohersteller bei konventionellen Verbrennungsmotoren gegenüber etablierten westlichen Herstellern einen unüberwindbaren technologischen Rückstand aufwiesen. Die Elektromobilität wurde damit als Chance wahrgenommen, diesen Wettbewerbsnachteil zu umgehen. Ein erstes umfassendes Förderprogramm wurde 2009 aufgelegt. Die wirkliche Intensivierung der Subventionierung folgte jedoch erst später, als Peking erkannte, dass die dezentralisierte Struktur der chinesischen Wirtschaft zu einer massenhaften Gründung von Herstellern führte, die ohne staatliche Transferzahlungen nicht lebensfähig wären. Die verfügbaren Daten zeigen das Ausmaß dieser Transfers: Nach Angaben des Handelsblatts erhielten mehr als ein Dutzend chinesischer Autobauer zwischen 2021 und 2023 rund 5,7 Milliarden Euro an direkten Fördergeldern. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel beziffert die Kaufprämien für neue Energiefahrzeuge auf etwa 5,3 Milliarden Euro bis 2022. Selbst das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie gibt für die Jahre 2016 bis 2020 rund 197 Millionen Euro an Subventionen an, eine Summe, die deutlich niedriger ausfällt und die Schwierigkeit verdeutlicht, die Gesamtmasse der Fördermaßnahmen zu erfassen.

Diese Subventionspolitik hatte anfangs die intendierte Wirkung. China entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zur weltweit führenden Elektromobilitätsnation. Die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen übertraf alle anderen Regionen der Welt deutlich. 2024 wurden in China rund 10,6 Millionen Elektrofahrzeuge abgesetzt, mehr als der Rest der Welt zusammen produzierte. Der Marktanteil der neuen Energiefahrzeuge überschritt bereits die 60-Prozent-Marke bei den Neuzulassungen. Doch diese beeindruckenden Zahlen verbergen eine systematische Fehlallokation von Ressourcen, die zunehmend problematische Konsequenzen zeitigt.

Passen dazu:

- Chinas Elektroautoindustrie steuert auf eine historische Konsolidierung zu –und zwingt selbst Marktführer BYD in die Flucht

Die Überkapazitätskrise: Wie finanzielle Anreize zu einer industriellen Überproduktion führten

Die zentrale Pathologie des chinesischen Elektrofahrzeugmarktes lässt sich in einer einfachen Formel ausdrücken: Die Produktionskapazität ist doppelt so hoch wie die tatsächliche Nachfrage. Während der Absatz von Personenwagen in China 2024 etwa 24 Millionen Einheiten betrug, können alle chinesischen Produzenten zusammen etwa 50 Millionen Fahrzeuge pro Jahr herstellen. Diese Überkapazität ist nicht das Resultat ungünstiger Marktentwicklungen, sondern die direkte Folge einer Subventionspolitik, die lokalen Regierungen und Herstellern falsche Anreize gab.

Die dezentralisierte Struktur der chinesischen Staatsorganisation spielte hier eine besondere Rolle. Lokale Regierungen verfolgten ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen und sahen in der Elektromobilitätsindustrie eine Möglichkeit, ihre Steuereinnahmen zu erhöhen und Arbeitsplätze zu schaffen. Ohne zentrale Koordination führte dies zu einer massiven Überproduktion an Herstellungskapazitäten. Solange die staatlichen Subventionen flossen und die Kaufprämien an Verbraucher gezahlt wurden, konnte dieses System funktionieren. Mit der Reduktion und schließlich der Einstellung dieser Zahlungen 2022 offenbarte sich jedoch die strukturelle Schwäche des Modells.

Die statistische Realität ist vielsagend. Nach Daten von Jato Dynamics weisen 93 der insgesamt 169 in China tätigen Autobauer einen Marktanteil von weniger als 0,1 Prozent auf. Besonders im Segment der sogenannten neuen Energiefahrzeug-Start-ups ist der Marktanteil auf Bruchteile von Prozentpunkten zersplittert. Diese Unternehmen verdanken ihre Existenz überwiegend den Subventionszahlungen. Ohne die staatliche Unterstützung sind die allermeisten dieser Hersteller überhaupt nicht überlebensfähig. Die Industrie erlebte einen massiven Konsolidierungsprozess, der sich aber noch lange nicht stabilisiert hat. Über 400 Elektroautofirmen sind vom Markt verschwunden. In den Jahren 2015 bis 2020 gab es zeitweise über 500 unterschiedliche Elektrofahrzeugmarken in China. Heute schätzen Branchenanalysten, dass über 80 Prozent der noch verbliebenen Start-ups in den kommenden Jahren aus dem Markt ausscheiden werden. Einige hochprofilierte Unternehmen wie WM Motor haben bereits Insolvenz anmelden müssen.

Die Preiskampf-Spirale: Wie Überkapazität zu Deflation führt

Mit der Verringerung und dem Auslaufen der Subventionszahlungen stellte sich die chinesische Automobilbranche einer neuen Realität. Die Hersteller mussten ihre Preise senken, um ihre Fabrikauslastung zu halten und Marktanteile zu verteidigen. Dies führte zu einem ruinösen Preiskampf, den Xi Jinping öffentlich kritisierte und den die Chinesen mit dem Begriff Neijuan beschreiben, was wörtlich Involution oder innere Umwicklung bedeutet. Dieser Begriff beschreibt einen destruktiven Wettbewerbszustand, in dem sich konkurrenzverursachte Preiskürzungen gegenseitig verstärken, ohne dass dabei Wertschöpfung entsteht, sondern vielmehr Rentabilität zerstört wird.

Das Ausmaß der Preisreduktion ist beispiellos. BYD, das Unternehmen, das die chinesische Elektrofahrzeugindustrie in wirtschaftlicher Hinsicht anführt, bot während Phasen dieses Preiskampfs E-Auto-Modelle zu Preisen unter 7.000 Euro an. Dies entspricht einer Preisstrategie, die nur noch durch marginale Gewinnmargen oder auch durch Verluste pro Fahrzeug begründbar ist. Besonders problematisch ist, dass nicht nur marginale, sondern auch etablierte Hersteller unter dem Druck leiden. Daten der Beratungsfirma AlixPartners und von Reuters befragte Experten zeigen, dass selbst große Hersteller wie NIO, XPeng und SAIC erhebliche operative Schwierigkeiten erleben. NIO schreibt beispielsweise trotz gestiegener Auslieferungszahlen noch immer massive Verluste. Im zweiten Quartal 2025 betrug der Nettoverlust des Unternehmens umgerechnet etwa 576 Millionen Dollar. BYD, das einzige chinesische Elektrofahrzeugherstellerunternehmen neben Tesla, das nennenswerte Gewinne ausweist, sieht sich dennoch mit enormem Druck konfrontiert.

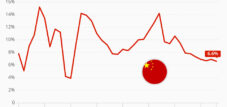

Diese deflationäre Dynamik breitet sich über die Automobilbranche hinaus aus. Chinas Industriegewinne sanken im Mai 2025 um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Juni betrug der Rückgang immer noch 4,3 Prozent. Der Bergbausektor, ein Indikator für Investitionen in Infrastruktur und Produktion, verzeichnete Gewinnrückgänge von über 31 Prozent. Diese Zahlen weisen auf eine volkswirtschaftliche Situation hin, die sich der klassischen deflationären Spirale annähert, wie sie Japan in den neunziger Jahren erlebte. Xi Jinping und die chinesische Führungsebene haben diese Entwicklung erkannt und versuchen gegenzusteuern, indem sie gegen übermäßige Investitionen in überkapazitäre Industrien warnen und Behörden anweisen, weniger riskante Investitionspläne zu verfolgen.

Passend dazu:

- China und das Neijuan der systematischen Überinvestitionen: Staatskapitalismus als Wachstumsbeschleuniger und Strukturfalle

Die Qualitätskrise hinter glänzenden Wachstumszahlen

Ein Aspekt, der in Diskussionen über die chinesische Elektromobilitätskriese häufig unterbelichtet bleibt, ist die Qualitäts- und Zuverlässigkeitsproblematik. Während chinesische Hersteller in der Batterietechnologie und bei innovativen Fahrzeugkonzepten echte Fortschritte gemacht haben, zeigen sich bei der Gesamtqualität der Fahrzeuge erhebliche Mängel. J.D. Power, ein führendes Unternehmen für Datenanalyse und Verbraucherforschung, dokumentiert, dass Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride in China aktuell 226 Probleme pro 100 Fahrzeuge aufweisen, während konventionelle Fahrzeuge nur 212 Probleme pro 100 Einheiten aufweisen. Diese Quote verschlechterte sich zwischen 2023 und 2024 sogar um 37 Prozent. Besonders problematisch sind die ausgefeilten Infotainmentsysteme, bei denen etwa 31 Probleme pro 100 Fahrzeuge entstehen. Dies offenbart eine Strategie, bei der Hersteller aggressive Technologisierung auf Kosten grundlegender Qualitätsstandards verfolgt haben.

Auch die Versicherungsbranche leidet unter dieser Entwicklung. Autoversicherer in China schreiben bei Elektrofahrzeugen Verluste, obwohl sie für ihre Versicherungsprämien 20 bis 100 Prozent Aufschläge gegenüber konventionellen Fahrzeugen verlangen. Dies bedeutet, dass die Schadensquoten trotz Prämienerhöhungen noch immer über den nachhaltigen Niveaus liegen. Das Modell der subventionierten Massenproduktion hat nicht nur zu Überkapazität und Preisdeflation geführt, sondern auch zu einer qualitätsmäßigen Verwahrlosung, die längerfristig die Rentabilität gefährdet.

Unsere China-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten

Warum Chinas Autoindustrie am Scheideweg steht: Ende der Subventionsära?

Der gescheiterte Konsolidierungsversuch: Der Versuch des Staates, sein eigenes Versagen zu korrigieren

Besonders aufschlussreich ist das Scheitern der geplanten Fusion zwischen den beiden großen staatlichen Autokonzernen Dongfeng und Changan beziehungsweise SAIC im Frühjahr 2025. Diese Fusion sollte eine Riesenfusion zweier Staatsunternehmen darstellen, die nach dem Plan am Papier einen Konzern schaffen würde, der mit BYD konkurrieren könnte. Für viele Beobachter war dies das Zeichen, dass Pekings Zentrale endlich die Notwendigkeit erkannt hatte, die Überkapazität durch Konsolidierung abzubauen. Die Fusionspläne wurden jedoch abrupt beendet.

Der Grund für das Scheitern liegt in der politischen Struktur Chinas selbst begründet. Fusionen von Staatsunternehmen führen zu Arbeitsplatzabbau und zur Schließung von Standorten in manchen Provinzen. Da lokale Regierungen an der wirtschaftlichen Aktivität in ihren Regionen gemessen werden, entstehen massive politische Widerstände gegen solche Maßnahmen. Die betroffenen Konzerne hätten durch die geplante Fusion auch komplexe rechtliche Probleme mit ihren Joint Ventures mit internationalen Partnern wie Ford, Mazda, Nissan und Honda bekommen. Schließlich hätten ähnliche Produktpaletten und Kundengruppen zu Kannibalisierung und zu einem abgespeckten Produktportfolio mit zusätzlichem Arbeitsplatzabbau geführt. Was sich hier offenbart, ist ein Dilemma der chinesischen Planwirtschaft: Der Staat kann zwar massive Ressourcen mobilisieren, um Industrien zu schaffen, aber er kann sich nur schwer von seinen eigenen Schöpfungen trennen, wenn diese zu wirtschaftlich unrentabel werden.

Yang Xuejo, der mächtige Vorsitzende der chinesischen Staatsholding SRS SAC, die staatliche Vermögenswerte verwaltet, äußerte im Frühjahr 2025 offene Kritik daran, dass Staatskonzerne bei der Transformation zur Elektromobilität zu stark zurückgeblieben waren. Dies sind starke Worte eines Topmanagers, der sowohl in Großbritannien als auch in den USA ausgebildet wurde, und deuten darauf hin, dass selbst innerhalb des Parteiapparats die Unzufriedenheit mit der Unfähigkeit wächst, die strukturellen Probleme zu lösen. Wenn die Zentralregierung nicht einmal zwei direkt im Staatsbesitz befindliche Unternehmen fusionieren kann, um kontrolliert die Überkapazitäten abzubauen, ist dies ein schlechtes Omen für die Fähigkeit Chinas, die größeren strukturellen Probleme seiner Wirtschaft zu adressieren.

Passend dazu:

Das Ausmaß der verlorenen Gewinne: Die Finanzkrise unter der Oberfläche

Hinter den Schlagzeilen über rekordhohe Auslieferungszahlen verbergen sich tiefe finanzielle Probleme. Die Gesamtnettoumlaufmittel der 16 größten börsennotierten Autohersteller Chinas betrugen Anfang 2025 umgerechnet etwa 14,5 Milliarden Dollar. Dies markiert einen Rückgang von 62 Prozent gegenüber dem Höchststand von 290,5 Milliarden Dollar Anfang 2021. BYD, obwohl als relativ profitabel gegenüber der Konkurrenz, steht unter den schwersten Working-Capital-Druck aller großen Hersteller. Es folgen Geely, Nio, Seres sowie die staatlichen Unternehmen BAIC und JAC. Der Bericht der Financial Times vom Juli 2025 dokumentierte, dass große Zulieferer und Geschäftspartner dieser Unternehmen unbezahlte Rechnungen anhäufen. Dies bedeutet, dass sich der finanzielle Stress von den Fahrzeugherstellern auf die gesamte Supply Chain ausbreitet.

Die Rentabilität der führenden Elektrofahrzeughersteller zeigt ein differenziertes, aber größtenteils düsteres Bild. BYD und Tesla erzielen nennenswerte Betriebsgewinnmargen, die sie von der Konkurrenz unterscheiden. Die Betriebsgewinnspannen von NIO, XPeng und Polestar liegen jedoch 14 bis 74 Prozentpunkte unter denen von Tesla. Der Cashflow-Abstand ist noch besorgniserregender, mit Unterschieden von 16 bis 20 Milliarden Dollar zwischen Tesla und den chinesischen Alternativen. Tesla hat zusätzlich die Fähigkeit, seine Produktion zu expandieren und dabei die Rentabilität zu erhalten. Chinesische Hersteller müssen dagegen häufig die Wahl treffen zwischen Preisreduktionen zur Aufrechterhaltung der Absatzmengen oder dem Akzeptieren geringerer Verkaufsvolumina. Über 80 Prozent der 120 Elektrofahrzeughersteller in China werden nach Aussagen von BYD-Vertretern in den kommenden Jahren bankrott gehen.

Die technologische Führerschaft und die Strategie der Ressourcenumleitung

Bei aller Kritik an den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Subventionspolitik muss festgehalten werden, dass China in der reinen Batterietechnologie und in innovativen Fahrzeugkonzepten tatsächlich eine Führungsposition erreicht hat. Der Batteriezellenhersteller CATL, der größte Batterielieferant der Welt, hat 2025 mehrere neue Technologien vorgestellt, die weltweit Benchmarks setzen. Die Shenxing-Batterie der zweiten Generation verspricht eine maximale Ladeleistung von über 1.300 Kilowatt, was eine Reichweite von 520 Kilometer in nur fünf Minuten Ladezeit ermöglicht. BYD kündigte seinerseits seine Super-e-Plattform an, die Spitzenladeleistungen von 1.000 Kilowatt erreicht. Dies wären Fortschritte, die die gegenwärtige europäische und amerikanische Infrastruktur als rückständig erscheinen lässt.

China hat auch bei der Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien, die kostengünstiger als Lithium-Ionen-Technologie sind, Fortschritte erzielt. CATL präsentierte 2025 die Naxtra-Batterie mit einer Energiedichte von 175 Wattstunden pro Kilogramm, die über 10.000 Ladezyklen unterstützt und auch bei minus 40 Grad Celsius noch 90 Prozent ihrer Leistung behält. Solche Technologien könnten in der Zukunft den Zugang zu Elektromobilität in ärmeren Ländern demokratisieren.

Chinas Dominanz bei der weltweiten Batterieproduktion beträgt derzeit 70 Prozent. Allein in den ersten zwei Monaten des Jahres 2025 verkaufte China 1,4 Millionen Elektrofahrzeuge, was 58 Prozent des Weltmarkts entspricht. Bei der Lithiumchemikalienproduktion beträgt der chinesische Marktanteil etwa 68 Prozent. Dies macht die globale Elektromobilitätswertschöpfungskette dauerhaft abhängig von China. Für Peking macht es daher strategischen Sinn, die Subventionen für die Elektromobilität als etablierte Industrie zu reduzieren und verfügbare Ressourcen auf noch nicht ausgebildete Technologien zu konzentrieren, bei denen China noch nicht eine dominante Position erreicht hat.

Die neue Fokussierung auf Quantentechnologie, Bioproduktion, Wasserstoff- und Kernfusionsenergie sowie künstliche Intelligenz reflektiert eine längerfristige strategische Überlegung. China möchte nicht nur in einer reiferen Industrie wie der Elektromobilität konkurrieren, sondern auch in zukünftigen Technologiefeldern eine Vorreiterposition aufbauen. Bei künstlicher Intelligenz, besonders bei großen Sprachmodellen und bei generativen Systemen, hat China durch intensive Investitionen in den letzten Jahren aufgeholt. Quantentechnologie wird als Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Informationstechnologie betrachtet. Wasserstoff und Kernfusion gelten als zukunftsweisende Energieträger für eine dekarbonisierte Weltwirtschaft.

Der globale Kontext: Wie Chinas Elektromobilitätsstrategie die Welt verändert

Die Bedeutung von Chinas Subventionspolitik für die Elektromobilität kann nicht ohne Bezug zum globalen Kontext verstanden werden. China hat durch seine massive Förderung nicht nur eine der weltweit größten Elektromobilitätsindustrien aufgebaut, sondern auch die globale Preisstruktur für Elektrofahrzeuge fundamental verändert. Europäische und amerikanische Hersteller müssen sich mit chinesischen Importen auseinandersetzen, deren Preise oft ein Drittel oder sogar Hälften unter den europäischen Äquivalenten liegen.

Europa wird sich gemäß PwC-Prognosen bereits ab 2025 zum Nettoimporteur von Automobilen wandeln. Knapp 800.000 Autos aus chinesischer Produktion könnten 2025 in Europa verkauft werden, davon über 330.000 aus europäischen Herstellern, die ihre Produktion nach China verlagert haben. Dies markiert einen dramatischen Umbruch: 2015 hatte Europa noch einen Exportüberschuss von 1,7 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Bis 2030 wird nach Prognosen der chinesische Marktanteil im westeuropäischen E-Auto-Markt auf über 12 Prozent steigen, eine Verdopplung gegenüber dem aktuellen Stand. Nur wenige europäische Modelle finden sich in den Top-5 der weltweit meistverkauften Elektrofahrzeuge.

Die Zölle, die die Europäische Union auf chinesische Elektrofahrzeuge verhängt hat, sind ein Versuch, diesen Trend zu bremsen. Die politisch und ökonomisch zerstörerische Natur des Chinese Pricing jedoch bedeutet, dass auch mit Zöllen europäische Hersteller unter dem Wettbewerbsdruck leiden. Wenn chinesische Fahrzeuge so billig sind, dass sogar mit Zöllern sie noch günstiger bleiben als europäische Modelle, müssen europäische Produzenten ihre eigenen Preise senken und damit ihre Rentabilität gefährden. Volkswagen, BMW und Mercedes sahen ihre Marktanteile in China zwischen 2020 und 2024 massiv erodieren. Dies führt zu Investitionsunsicherheit und Arbeitsplatzabbau auch in Europa und den USA.

Es zeigt sich damit auch die perverse Dynamik: Die deutsche Automobilindustrie muss nun in China investieren, um an der dortigen Elektromobilitätsproduktion teilzuhaben, während gleichzeitig heimische Arbeitsplätze reduziert werden. Volkswagen kündigte an, 35.000 Stellen zu streichen, Mercedes 20.000, Audi plant umfangreiche Reduktionen. Diese Arbeitsplatzabbaus sind teilweise auch Resultat der durch chinesische Subventionen induzierten Preisdynamik.

Passend dazu:

Das verlorene Potential: Warum höhere Subventionen keine Lösung sind

Ein instruktiver Aspekt der chinesischen Erfahrung besteht in der Demonstration, dass staatliche Subventionen allein nicht ausreichen, um dauerhaft rentable Industrien zu schaffen. Der chinesische Staat konnte massiv Kapital und Ressourcen mobilisieren, aber dies führte zu einer Überkapazität, die wirtschaftlich nicht absorbiert werden kann. Das System der Zentralverwaltung konnte nicht schnell genug reagieren, um die Bildung neuer Kapazitäten zu stoppen, als bereits Überangebote entstanden.

Die Lektion ist tiefgreifend: Eine Industrie, die vollständig auf Subventionen angewiesen ist, ist keine echte Industrie. Sie ist vielmehr eine administrative Rente, die sich selbst verbraucht, wenn die Transferzahlungen reduziert werden. Echte Rentabilität entsteht nur durch Effizienz, Innovation und optimale Ressourcenallokation. Diese kann der Staat schwer erzwingen, auch wenn er unbegrenzte Mittel einsetzt. Vielmehr führt staatliche Subvention in einem Umfeld mit vielen komplementären privaten oder halbstaatlichen Akteuren zu Verzerrungen, die zu Überinvestitionen führen.

Das Ausmaß dieses Verlusts wird offensichtlich, wenn man die Realallokation von Ressourcen betrachtet. Hätte das Kapital, das in die Elektromobilitätssubventionen geflossen ist, stattdessen in andere Bereiche wie Bildung, Infrastruktur oder Forschung investiert werden können, so könnte die volkswirtschaftliche Rendite möglicherweise höher ausfallen. Dies ist teilweise der Grund, warum Xi Jinping und andere Spitzenpolitiker Chinas die Gefahr erkannt haben, die in dauerhaften Überinvestitionen besteht.

Passend dazu:

- Pekings neuer Fünfjahresplan und massive Investitionsprogramm: Wie China die globale Wirtschaftsordnung herausfordert

Die Neuordnung der globalen Automobilindustrie

Mit Chinas Strategie der Subventionsstreichung für Elektrofahrzeuge geht eine Neuordnung der globalen Automobilindustrie einher. China wird nicht aufhören, Elektrofahrzeuge zu produzieren und zu exportieren. Aber zukünftig müssen die Hersteller ihre Rentabilität durch Effizienz, Kostenführerschaft und technologische Überlegenheit erreichen, nicht durch Subventionen. Dies wird zu einer neuerlichen Marktbereinigung führen, von der nur die stärksten und beste gemanagten Unternehmen profitieren werden.

Die weitere Batterietechnologieentwicklung wird in chinesischer Hand bleiben. BYDs Position wird sich weiter konsolidieren, während hunderte von schwächeren Konkurrenten vom Markt verschwinden. Die globale Autoindustrie wird dadurch nicht weniger, sondern vielmehr mehr von China abhängig werden, da die Batterieproduktion ein Engpass bleibt und China die technologische und produktionsmäßige Führung behält.

Für Europa und die USA bedeutet dies, dass die Zeit der technologischen Nachholbarkeit begrenzt ist. Die europäische Batterieindustrie hinkt China um etwa zehn Jahre hinterher. Ohne massive Investitionen in Forschung, Infrastruktur und Fertigung wird Europa nicht in der Lage sein, sich vom chinesischen Batteriesektor unabhängig zu machen. Das Streben nach autarken europäischen Wertschöpfungsketten im Bereich der Elektromobilität bleibt daher nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine sicherheitspolitische Notwendigkeit. Der Weg dahin wird schwierig und mit erheblichen Investitionen verbunden sein, die mitunter unbequeme strukturelle Anpassungen erfordern.

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier: