Kaliningrad ist für Russland militärisch wertvoll, politisch heikel, wirtschaftlich fragil und gesellschaftlich verletzlich

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 10. Oktober 2025 / Update vom: 10. Oktober 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Kaliningrad ist für Russland militärisch wertvoll, politisch heikel, wirtschaftlich fragil und gesellschaftlich verletzlich – Bild: Xpert.Digital

Zwischen Raketen und leeren Regalen: Das riskante Doppelleben von Russlands westlichstem Vorposten

Russlands Problem-Exklave: Warum Putin Kaliningrad trotz enormer Kosten niemals aufgeben kann

Es ist Russlands Dolch, der ins Herz der NATO zielt – und zugleich seine eigene Achillesferse. Die Rede ist von Kaliningrad, der russischen Exklave an der Ostsee, vollständig umschlossen von Polen und Litauen und damit von EU- und NATO-Territorium. Strategisch ist die Region ein unsinkbarer Flugzeugträger: Heimat der Baltischen Flotte, bestückt mit S-400-Luftabwehrsystemen und nuklearfähigen Iskander-Raketen, deren Reichweite bis nach Berlin reicht. Für den Kreml ist Kaliningrad ein unverzichtbarer militärischer Vorposten, der die Machtbalance im Ostseeraum sichern soll.

Doch hinter dieser Fassade militärischer Stärke verbirgt sich eine tiefgreifende Fragilität. Wirtschaftlich ist die Oblast isoliert und von Sanktionen getroffen, die Energie- und Warenversorgung hängt an seidenen Fäden des Transits, und die Gesellschaft spürt die wachsende Kluft zum benachbarten Europa. Jede politische Krise, jede Sanktionsrunde und jede militärische Bewegung an der nahen Suwałki-Lücke macht die Exklave verwundbarer. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat diese strukturellen Probleme dramatisch verschärft und aus dem einstigen „Fenster zum Westen“ eine belagerte Festung gemacht.

Für den Kreml stellt sich damit eine existenzielle Frage: Ist Kaliningrad noch immer eine strategische Trumpfkarte oder längst eine kostspielige Bürde, die im Krisenfall kaum zu halten wäre? Dieser Text beleuchtet die vielschichtigen

Passend dazu:

- Wachsende Spannungen an der NATO-Ostflanke: Nach Drohnenangriff in Polen nun das Russen-Manöver Sapad 2025

Eingekesselt von der NATO: Wie verwundbar ist Russlands „unsinkbarer Flugzeugträger“ Kaliningrad wirklich?

Ein kurzer Überblick: Kaliningrad ist für Russland militärisch wertvoll, politisch heikel, wirtschaftlich fragil und gesellschaftlich verletzlich. Die Exklavenlage, verschärft durch EU- und NATO-Erweiterungen sowie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die daraus folgenden Sanktionen, hat aus dem geostrategischen „Vorposten“ eine isolierte, kostspielige und verwundbare Bastion gemacht. Versorgung, Energie, Transit, Handel, Demografie, politische Stimmung, Grenzregime, A2/AD-Militärrolle, sowie die Nähe zur Suwałki-Lücke verflechten sich zu einem komplexen Risikobündel, das Moskau nicht risikofrei dominieren, aber auch nicht aufgeben kann. Für Russland bleiben die Kernprobleme: Erreichbarkeit, Versorgungssicherheit, wirtschaftliche Diversifikation, Legitimitäts- und Loyalitätsmanagement in einer außenpolitisch zunehmend feindlichen Umgebung, und die kalkulierte Verwundbarkeit gegenüber NATO-Szenarien, die – im Krisenfall – Blockade, Abschneidung oder schnelle Einnahme simulieren und vorbereiten. Diese Gemengelage macht Kaliningrad zugleich zu einer Trumps-Karte und zu einer Achillesferse Russlands.

Was macht Kaliningrad aus russischer Sicht so besonders – und so problematisch?

Kaliningrad ist die westlichste Region der Russischen Föderation und als Exklave vollständig von EU- und NATO-Staaten umschlossen (Polen und Litauen). Aus sowjetischer Militärgeschichte als „bewaffnete Faust an der Ostsee“ hervorgegangen, beherbergt die Region heute die Baltische Flotte, Flugplätze, Luftverteidigungssysteme und nuklearfähige Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander. Gleichzeitig ist die Oblast wirtschaftlich und logistisch vom russischen Kernland getrennt, was Abhängigkeiten in Transit, Energie, Handel und Mobilität schafft. Die NATO betrachtet Kaliningrad als A2/AD-Knoten und potenzielle Ausgangsbasis für militärischen Druck auf das Baltikum; Russland sieht darin einen vorgeschobenen Schild und Schwert – jedoch mit der strukturellen Schwäche einer „verwundbaren Insel“ inmitten feindlichen Umfelds.

Wie hat die Geschichte die heutige Strukturproblematik vorbereitet?

Die Geschichte von Königsberg/Kaliningrad ist ein Wechselspiel von geostrategischer Lage, Bevölkerungsaustausch und militärischer Funktion. Nach fast 700 Jahren preußisch-deutscher Geschichte wurde die Stadt 1946 nach der Eroberung durch die Rote Armee in Kaliningrad umbenannt, das nördliche Ostpreußen der RSFSR zugeschlagen und die verbliebene deutsche Bevölkerung bis 1948 ausgesiedelt. Die Region wurde zum militärischen Sperrgebiet und Stützpunkt der Baltischen Flotte. Nach 1991 entstand die Exklavensituation mit dem völligen Umbruch aller Grenz-, Transit- und Handelsregime, verbunden mit Hoffnungen auf eine Sonderwirtschaftszone und EU-Kooperation – Hoffnungen, die nur teilweise eingelöst wurden und seither wiederholt Rückschläge erlitten.

Welche militärische Rolle spielt Kaliningrad – und welche Risiken entstehen daraus?

Militärisch ist Kaliningrad ein hochverdichteter Knoten: Stationierung der Baltischen Flotte, wesentliche Flugabwehr (unter anderem S-400), Küstenverteidigung, weitreichende See- und Landpräzisionswaffen, und nuklearfähige Iskander-M-Systeme mit Reichweite bis in zentraleuropäische Hauptstädte. Dies stützt ein russisches A2/AD-Lagebild in der Ostsee. Gleichzeitig ist die Exklave für Russland operativ schwer zu verstärken und zu versorgen; Truppen- oder Materialzuführung ist nur über Luft- oder Seewege möglich, anfällig für Blockade, Zangenmanöver aus Polen und Litauen und seeseitige Eindämmung. In NATO-Planungen gilt Kaliningrad als zu isolierender beziehungsweise schnell neutralisierbarer Brückenkopf im Eskalationsfall. Diese Dualität – Drohkulisse und Verwundbarkeit – macht Kaliningrad zugleich zu Potenzverstärker und Risikoherd der russischen Sicherheitsstrategie.

Warum ist die Suwałki-Lücke so zentral für die Problemlage?

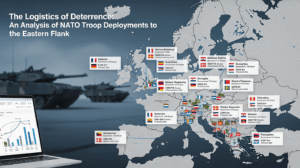

Die Suwałki-Lücke, ein schmaler Landstreifen an der polnisch-litauischen Grenze, verbindet die baltischen Staaten mit dem restlichen NATO-Gebiet. Zwischen Kaliningrad und Belarus gelegen, gilt sie als Achillesferse der NATO. Ein russisch-belarussischer Zangenstoß könnte Landverbindungen kappen und das Baltikum isolieren. Daher verstärkt die NATO die Region, stationiert Verbände, baut Schutzinfrastruktur und plant Logistik über See und Luft. Umgekehrt fungiert die Lücke als natürliche Sollbruchstelle, über die Russlands Kaliningrad in Krisen schneller abgeschnitten als entsetzt werden könnte. Ihre Existenz verschärft den strukturellen Druck auf die Exklave und erhöht die Eskalationssensibilität beider Seiten.

Wie wirken EU- und NATO-Erweiterungen auf Kaliningrad?

Mit dem EU- und NATO-Beitritt Polens und Litauens hat sich Kaliningrad de facto in eine EU-/NATO-umrahmte Enklave verwandelt. Diese Entwicklung erschwerte Transit, Visa- und Grenzregime, verschärfte Abhängigkeiten und polarisierte sicherheitspolitische Beziehungen. Russland reagierte teils mit Aufrüstung, die EU und NATO mit verstärkter Präsenz und Infrastruktur im Ostseeraum. Die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO verringert Russlands Handlungsfreiheit in der Ostsee, erhöht aber zugleich den Druck auf die Exklave – sowohl militärisch als auch politisch.

Welche Auswirkungen haben Sanktionen und Transitbeschränkungen?

Seit 2022 führten EU-Sanktionen und litauische Transitbeschränkungen zu spürbaren Engpässen bei Gütern wie Stahl, Metallen, Baumaterialien, Kohle und Hochtechnologie. Litauen setzte die EU-Regeln um, was kontrovers diskutiert wurde und in Kaliningrad Unsicherheit, Preissteigerungen und Versorgungssorgen auslöste. Schätzungen zufolge betrafen die Maßnahmen bis zu 40–50 Prozent der Importe. Russland verlegte Lieferketten stärker auf die Seewege und baute Fährverbindungen aus – bei höheren Kosten, längeren Laufzeiten und eingeschränkter Resilienz. Das Ergebnis ist eine teilweise Stabilisierung bei geringerer Effizienz und anhaltender Vulnerabilität.

Wie ist die Energieversorgung – und wo liegen die Risiken?

Energie war lange eine Achillesferse der Exklave. Abhängigkeit von Strom- und Gasimporten über Nachbarländer, gekoppelt mit geopolitischen Spannungen und Netzumbauten (Abkopplung der baltischen Staaten vom BRELL-Verbund), machten Versorgungssicherheit zu einem Dauerproblem. Russland investierte in Kraftwerke, LNG-Optionen und Gasspeicher, stabilisierte aber lediglich teilweise. Die Umstellung verschafft Autarkie-Teilerfolge, bleibt jedoch kostenintensiv und politisch störanfällig. Energie ist damit ein permanenter Hebel für externe Einflüsse und ein interner Kostentreiber für Industrie und Haushalte.

Wie steht es um die Wirtschaft der Oblast, und warum bleibt sie fragil?

Die Wirtschaft Kaliningrads litt unter Investitionsrückgang, schwacher Governance, Korruption, Grenz- und Zollkomplexität und der Erosion alter Sonderrechtsregime. Schlüsselunternehmen wie Avtotor, einst Symbol der industriellen Integration, wurden vom Rückzug westlicher Partner hart getroffen und versuchten den Schwenk zu chinesischen Kooperationen und E-Mobilitätsansätzen – mit begrenztem Ausgleich. Tourismus-Impulse, etwa zur Fußball-WM 2018, blieben kurzlebig. Die Umsteuerung der Lieferketten auf See hebt die Kostenbasis; der Binnenmarkt ist klein; die Außenmärkte sind politisiert. Die Folge ist eine strukturelle Wachstumsbremse mit zyklischen Schocks.

Welche sozialen Probleme prägen die Region?

In Kaliningrad verfestigten sich über Jahre soziale und gesundheitliche Problemlagen. Arbeitslosigkeit, Einkommensschwäche relativ zu Großräumen Russlands, Mangel- und Preisschübe durch Importrestriktionen sowie eine überdurchschnittliche Belastung durch Infektionskrankheiten wie HIV und Tuberkulose wurden dokumentiert. Die medizinische Ausstattung ist lückenhaft, insbesondere abseits der Hauptstadt. Soziale Spannungen werden durch begrenzte Mobilität, Reise- und Visahemmnisse und den Preisauftrieb verschärft. Gesellschaftliche Resilienz ist vorhanden, bleibt aber von wirtschaftlicher Belebung und offeneren Schnittstellen abhängig.

Ist Kaliningrad politisch ein Sonderfall innerhalb Russlands?

Die Region gilt als vergleichsweise meinungsplural und zeitweise oppositionell aktiv, was häufig auf die Grenzlage, den direkten Vergleich mit EU-Nachbarn und die hohe Sichtbarkeit externer Standards zurückgeführt wird. Zugleich ist die Militärpräsenz politisch prägend, und zentralstaatliche Kontrolle blieb ausgeprägt. In Krisenphasen verstärken Sicherheitserwägungen die Prioritätensetzung zulasten offenerer Formate. Das Spannungsfeld aus Loyalitätsanforderungen, lokaler Selbstwahrnehmung und inländischer Kontrolle erzeugt eine latente politische Reibung.

Wie verändert der Krieg gegen die Ukraine die Kaliningrad-Problematik?

Der Krieg verschärfte die Isolation, reduzierte westliche Kooperationskanäle, verschlechterte Investitionsbedingungen, unterband Teile der grenzüberschreitenden Mobilität und führte zu harten Sanktionen. Militärisch steigt die Bedeutung als Vorposten; ökonomisch steigert sich die Verwundbarkeit. Russland kompensiert durch See-Logistik und innerrussische Programme, kann aber die strukturellen Nachteile einer sanktionierten Exklave in einer NATO-dominierten Ostsee nur begrenzt ausgleichen. Das Ergebnis ist eine Kosten- und Risikospirale, die militärische Nutzengewinne mit wirtschaftlich-gesellschaftlichen Verlusten verrechnet.

Welche Rolle spielt Kaliningrad in NATO-Planungen – und welche Szenarien werden durchgespielt?

In NATO-Denkschulen erscheint Kaliningrad als A2/AD-Kern, der im Krisenfall isoliert, blockiert und neutralisiert werden müsste, um die Versorgung der baltischen Staaten sicherzustellen. Übungen und Analysen thematisieren die Abwehr eines Suwałki-Zangenversuchs, die Seeherrschaft in der Ostsee und die schnelle Ausschaltung feindlicher Sensor- und Waffensysteme. Gleichzeitig kursieren Aussagen, die auf eine „schnelle Einnahme“ im Eskalationsfall abstellen, was eine starke Abschreckungsrhetorik, aber auch Anreiz für russische Vorverlagerung schafft. Der Balanceakt zwischen glaubhafter Abschreckung und Eskalationskontrolle macht Kaliningrad zu einem Brennpunkt moderner Abschreckungslogik.

Wie real ist die nukleare Dimension in Kaliningrad?

Die Stationierung nuklearfähiger Iskander-Systeme ist vielfach dokumentiert, ihre Einsatzdoktrin bleibt aber bewusst ambivalent. Aus NATO-Sicht schafft dies eine unzulässige Verkürzung von Reaktionszeiten und erhöht die Eskalationsrisiken. Russland wiederum reklamiert die Notwendigkeit, US-/NATO-Fähigkeiten in Polen, Rumänien und im Ostseeraum zu „neutralisieren“. Im Informationsraum wird die nukleare Karte regelmäßig betont, was psychologische Effekte erzeugt, ohne die politische Kosten-Nutzen-Kalkulation eines Ersteinsatzes zu senken. Die Folge ist ein ständiges strategisches Summen im Hintergrund, das Kaliningrad in rhetorische und planerische Nuklearszenarien eingebunden hält.

Welche Transit- und Zuginfrastruktur-Fragen spitzen die Lage zu?

Neben Gütertransit betreffen Sicherheitsdebatten auch Personen- und Spezialtransite. In Litauen existieren anhaltende Befürchtungen, dass Transitzüge zur verdeckten Verlegung von Personal oder Material genutzt werden könnten, weshalb restriktive Haltungen und politische Diskussionen andauern. Ein vollständiges Verbot gilt als heikel und eskalationsanfällig. Diese Debatten wirken auf Kaliningrads Alltag zurück, da Planbarkeit und politisches Vertrauen die Lebensadern des Exklavenverkehrs sind. Je fragiler das Vertrauen, desto höher die Wahrscheinlichkeit von Reibungsverlusten im Betrieb.

Welche ökonomischen Leitsektoren standen und stehen unter Druck?

Klassische Stärken wie Fischerei, Hafenwirtschaft, Montageindustrie (Avtotor), Handel, sowie touristische Ströme waren zyklisch und politisch anfällig. Investitionsabrisse, Lieferkettenumbrüche, Importsubstitution mit höheren Kosten, der Wegfall westlicher Technologiepartner, sowie die Verengung von Zielmärkten wirken kumulativ. Initiativen zur Sonderwirtschaftszone litten unter Regimewechseln, WTO-Kompatibilitätsfragen, Verwaltung und Korruptionsrisiken. Zwar entstehen neue Partnerschaften, etwa mit chinesischen Herstellern, doch ist die Wertschöpfungstiefe begrenzt, der Binnenmarkt klein und die Exportfähigkeit sanktioniert.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Vom „Fenster zum Westen“ zur versiegelten Festung: Die Kaliningrad-Frage

Inwiefern ist Kaliningrad für Russland mehr Bürde als Trumpf?

In Friedenzeiten war die Exklave als „Fenster zum Westen“ gedacht, als Pilotregion EU-Russland und als logistischer Knoten im Ostseeraum. Seit 2014 und besonders seit 2022 überwiegen jedoch die Funktionen „aufgerüsteter Vorposten“ und „Kostenstelle der Isolation“. Der militärische Nutzen bleibt, aber der politische Preis steigt: Versorgung und Verstärkung sind verwundbar; wirtschaftliche Modernisierung stockt; Bevölkerung und lokale Eliten stehen zwischen Zentralanforderungen und Grenzrealität; internationale Akteure sehen die Region als Risikofaktor. Strategisch ist Kaliningrad ein zweischneidiges Schwert, das Russland nicht ziehen kann, ohne die eigene Flanke zu öffnen.

Passend dazu:

Welche Rolle spielt die regionale Stimmung und gesellschaftliche Dynamik?

Die Nähe zu EU-Staaten begünstigt einen empirischen Vergleichsmodus der Bevölkerung, der politische Erwartungen, Konsumpräferenzen und Mobilitätswünsche prägt. Erschwerte Reisen, eingeschränkte Visa, Preisanstieg und Warenausfälle erhöhen die Frustration. Gleichzeitig sichern Militärpräsenz und staatliche Programme Einkommen und Infrastruktur – ambivalente Abhängigkeiten entstehen. Die politische Stimmung bleibt sensibel gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen und Sicherheitslagen. Narrative aus Moskau treffen auf Alltagserfahrungen an der Grenze; diese Spannung beeinflusst Loyalitätsmuster und Protestbereitschaften.

Welche Informations- und Propagandakämpfe überlagern die Realität?

Kaliningrad wird – auf beiden Seiten – oft symbolisch überhöht: als „unsinkbarer Flugzeugträger“ und Drohkulisse, als „verwundbare Insel“ und potenzielles schnelles Ziel, als „russischer Dolch“ gegen Europa und als „belagerte Festung“ des Westens. Diese Bilder strukturieren Medienlogiken und beeinflussen Politikgesten. Sie ersetzen aber nicht die materiellen Realitäten von Transitkosten, Energieflüssen, Haushaltssalden, Bevölkerungsentwicklung und militärischer Logistik. Je stärker die symbolische Aufladung, desto größer die Diskrepanz zu alltäglichen Verwaltungs- und Versorgungsproblemen.

Gibt es tragfähige Entwicklungspfade jenseits der Militarisierung?

Historisch wurde Kaliningrad wiederholt als Pilotregion für EU-Russland-Kooperationen angedacht: modernisierte Sonderwirtschaft, Grenzhandel, Verkehrs- und Logistikknoten, Dienstleistungssektor, akademische und kulturelle Austauschformate. Unter den aktuellen geopolitischen Bedingungen sind diese Pfade blockiert oder stark erschwert. Theoretisch wäre eine teilautarke wirtschaftliche Diversifikation mit ostorientierten Lieferketten, maritimer Logistikoptimierung, Energieprojekten und dual-use-Industrien denkbar – praktisch bleiben Größe, Kapitalzugang, Technologieimporte und Marktzugang limitierende Faktoren. Ohne strukturelle Entspannung mit der EU und ohne verlässliche, liberale Rechtsrahmen stagniert das Potenzial.

Wie beeinflussen die Entwicklungen in der Ostsee die Position Kaliningrads?

Mit dem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens und der verstärkten maritimen Zusammenarbeit ist die Ostsee faktisch zu einem „NATO-Meer“ geworden. Seewege, Unterwasserinfrastruktur, Sensorik, Anti-Submarine Warfare, Minenabwehr und Luftüberlegenheit verengen russische Handlungsspielräume. Kaliningrad, als Stützpunkt der Baltischen Flotte, behält operative Bedeutung, seine Seezugänge und Freiheitsgrade sind jedoch stärker überwacht, schneller blockierbar und politisch sensibler geworden. Das erhöht die Kosten für russische Machtausübung und verringert die Chancen, die Exklave als wirtschaftliche Drehscheibe zu nutzen.

Welche Rolle spielt die Demografie und das urbane Gefüge?

Kaliningrad-Stadt mit rund einer halben Million Einwohner ist das Zentrum einer Oblast mit gut 900.000 Menschen. Der urbane Raum trägt die Last von Infrastruktur, Gesundheitswesen, Bildung und Beschäftigung in einem Umfeld knapper Mittel und politischer Prioritäten auf Sicherheit. Demografische Trends – Abwanderung, Alterung, Qualifikationsprofile – wirken auf die regionale Innovationskraft und auf die lokale Nachfrage. Krisenphasen verstärken Abwanderungsdruck und dämpfen Rückkehrdynamik, während militärische Einrichtungen und staatliche Dienste dem entgegenwirken können.

Was bedeutet die BRELL-Entkopplung und der Umbau der Energiesysteme konkret?

Die baltischen Staaten lösen sich energieseitig vom russisch dominierten BRELL-Verbund. Für Kaliningrad entfällt damit eine bisherige Puffer- und Durchleitungslogik. Russland reagiert mit lokalen Kraftwerken, Reservetechnik und Importsubstitutionen. Das senkt kurzfristige Risiken eines Blackouts, erhöht aber die Betriebskosten, die Kapitalbindung und die Abhängigkeit von störanfälligen Lieferketten für Ersatzteile und Brennstoffe. Strompreise, Versorgungssicherheit und Industrielasten geraten unter Druck; dies begrenzt die Ansiedlung energieintensiver Wertschöpfung.

Wie sehr ist Kaliningrad ein „Window to Europe“ oder eine „sealed fortress“?

Die Idee eines „Fensters zum Westen“ hat sich in den 1990er/2000er Jahren nicht zu einem robusten institutionellen und ökonomischen Rahmen verdichtet. Stattdessen schob die strategische Entfremdung EU–Russland die Region in den Status einer „versiegelten Festung“: grenzpolizeilich dicht, politisch misstrauisch, militärisch exponiert. Temporäre Öffnungen – Tourismus, kleine Grenzverkehre, Sonderzonen – erwiesen sich als revidierbar. In der derzeitigen Sicherheitslage überwiegt die Logik der Schließung, mit hohen Nebenwirkungen für Wohlstand und gesellschaftliche Offenheit.

Welche Auswirkungen haben Visa- und Mobilitätsregime auf Alltag und Wirtschaft?

Mobilität ist der soziale Kitt von Grenzregionen. Verschärfte Visa, beschränkte Reiseprivilegien und politisierte Grenzvorgänge mindern familiäre, kulturelle und wirtschaftliche Interaktionen. Pendlerbeziehungen, Einkaufstourismus, Handwerks- und Dienstleistungsnetze verlieren an Elastizität. Für Unternehmen schrumpft der verfügbare Arbeits- und Absatzmarkt; für Haushalte steigen Kosten und Opportunitätsverluste. Über die Zeit verändert das auch Erwartungshaltungen und verstärkt die Binnenorientierung – zu Lasten von Innovation und Austausch.

Was bedeutet die „schnelle Einnahme“-Rhetorik aus NATO-Kreisen für die regionale Stabilität?

Aussagen und Berichte, Kaliningrad könne „in nie dagewesener Zeit“ neutralisiert oder eingenommen werden, sind Teil der Abschreckungs- und Signalisierungspolitik. Diese Rhetorik stabilisiert einerseits die Abschreckung, indem sie Kosten demonstriert; sie treibt andererseits russische Befestigungs- und Vorverlagerungslogiken an, fördert Misstrauen und reduziert die politischen Spielräume für Deeskalation. Im Ergebnis erhöht sich die Volatilität in Krisenphasen, ohne dass die strukturellen Verwundbarkeiten – Versorgung, Transit, Energie – dadurch für Russland geringer würden.

Wie verwundbar ist Kaliningrad im Fall einer maritimen oder landseitigen Blockade?

Eine koordinierte NATO-Operation könnte Seewege kontrollieren, Luftüberlegenheit herstellen und gleichzeitig landseitig aus Polen und Litauen Druck ausüben. Aufgrund der Exklavenlage wäre die Versorgung schnell gestört, militärische Verstärkung erschwert, die Dauerverteidigungsfähigkeit begrenzt. Zwar existieren Luftabwehr- und Küstensysteme, doch sind diese in einem umfassenden NATO-Szenario überlastbar. Das Bewusstsein dieser Verwundbarkeit prägt russische Planungen und Narrative; es ist ein echtes Problem, das nicht durch Symbolpolitik verschwindet.

Welche Rolle spielen Desinformation und hybride Operationen zwischen Kaliningrad und den Nachbarn?

In der Grauzone unterhalb der Kriegsschwelle sind Informationsoperationen, Cyberangriffe, GPS-Störungen, Einflussaktivitäten, logistische Nadelstiche und Grenzepisoden zentrale Werkzeuge. Kaliningrads Lage prädestiniert die Region für solche Aktivitäten, sei es als Ausgangspunkt für Einflussnahmen oder als Ziel von Gegenmaßnahmen. Solche hybriden Dynamiken erhöhen die Reibungskosten der Nachbarschaft und halten die Sicherheitsorgane in dauernder Alarmbereitschaft; sie verstärken außerdem den politischen Verschleiß der bilateralen Beziehungen.

Warum gelingt keine nachhaltige Sonderwirtschaftszonen-Strategie?

Sonderwirtschaftszonen erfordern Rechts- und Planungssicherheit, verlässliche Zoll- und Grenzprozesse, stabile Regeln gegenüber internationalen Investoren und planbare Lieferketten. Kaliningrad litt unter mehrfachen Wechseln von Regimen, WTO-Anpassungen, Komplexität der Zollpraxis, Korruptionsrisiken und politischer Volatilität. Darüber hinaus neutralisieren Sanktionen wesentliche Vorteile: Technologiezufuhr, Kapitalbasis, Exportmärkte. Ohne Entpolitisierung der Außenbeziehungen, Reformen der Verwaltung und glaubhafte Langfristgarantien bleibt die Sonderzonelogik dysfunktional.

Welche Handlungsoptionen hat Russland kurz- bis mittelfristig?

Kurzfristig kann Moskau Lieferketten über See weiter verstetigen, logistische Korridore redundant auslegen, lokale Energie- und Nahrungsmittelproduktion stärken, kritische Bestände erhöhen, zivile Resilienzprogramme ausweiten und militärische Schutzsysteme modernisieren. Mittelfristig bleibt die strategische Stellschraube politisch: Jede Entspannung mit EU/NATO, die begrenzte technische Korridore, Zollvereinfachungen oder Visaerleichterungen ermöglicht, hätte überproportionale Wirkung. Ohne solche Entspannung bleiben ökonomische Maßnahmen palliativ und teuer; die Exklavenprämie in Kosten und Risiko lässt sich nicht wegsubventionieren.

Welche Handlungsoptionen haben EU und Nachbarn?

Aus EU-/NATO-Sicht stehen Abschreckung, Resilienz und Eskalationskontrolle im Vordergrund: Sichere Suwałki-Landbrücken, maritime Dominanz in der Ostsee, Schutz der kritischen Unterwasserinfrastruktur und proportionale Reaktionen auf hybride Angriffe. Gleichzeitig stellen sich humanitäre und stabilitätspolitische Fragen: Wo können Transit- und Grundversorgungsfragen entpolitisiert, Missverständnisse über Güterklassifikationen reduziert und lokale Notlagen abgefedert werden, ohne Sanktionsziele zu unterlaufen? Diese Balance ist schwierig, aber wichtig, um ungewollte Eskalationsspiralen zu vermeiden.

Welche Perspektiven gibt es für eine Deeskalation?

Deeskalation setzt Mindestvertrauen und Kommunikationskanäle voraus. Technisch denkbar wären eng gefasste Transitabkommen mit transparenter Kontrolle, gegenseitige Deconfliction-Mechanismen in der Ostsee, Vorwarnprotokolle und Begrenzungen besonders riskanter Übungen nahe der Grenze. Wirtschaftlich kämen gezielte, reversible Erleichterungen für Alltagsgüter in Frage, flankiert durch robuste Inspektionsregime. Politisch ist all dies derzeit unrealistisch, aber nicht unmöglich, falls sich die sicherheitspolitische Großlage ändert. Ohne politische Kurswechsel bleiben Deeskalationspfade blockiert.

Wie könnten alternative Zukunftsszenarien für Kaliningrad aussehen?

Ein restriktives Status-quo-Szenario prolongiert die Isolation, verteuert Versorgung, hält militärische Spannungen hoch und senkt Investitionen. Ein schrittweises Annäherungsszenario würde technische Lösungen im Transit schaffen, punktuelle Visaerleichterungen prüfen, Hafen- und Logistikkooperationen mit strikten Compliance-Auflagen ermöglichen und damit die Kosten der Exklavenlage mildern. Ein Eskalationsszenario würde Kaliningrad zur Erstschlag- und Zielregion machen – mit hohen Risiken für Zivilbevölkerung und regionale Sicherheit. Am tragfähigsten erscheint eine kontrollierte, überprüfbare Entspannung in eng umrissenen, zivilen Themenfeldern, die strategische Kernkonflikte nicht berührt, aber humane und wirtschaftliche Kosten senkt.

Warum ist Kaliningrad für Russland unentbehrlich – trotz aller Probleme?

Symbolisch steht die Region für den Sieg im Zweiten Weltkrieg, geopolitisch für einen eisfreien Ostseezugang, militärisch für einen vorgeschobenen A2/AD-Knoten und für Handlungsoptionen in der nördlichen europäischen Peripherie. Ein Rückzug wäre innenpolitisch kaum vermittelbar und strategisch teuer. Daher bleibt Moskau gezwungen, die Exklave zu halten, zu versorgen und militärisch zu sichern – auch wenn die Kosten steigen und die Effizienz sinkt. Diese Pfadabhängigkeit macht Kaliningrad zu einer dauerhaften Strukturaufgabe des russischen Staates.

Welche Lehren lassen sich aus drei Jahrzehnten Kaliningrad ziehen?

Die wichtigste Lehre ist, dass geostrukturelle Fakten – Exklavenlage, Grenzregime, Bündnisgeographien – länger wirken als konjunkturelle Projekte. Ohne stabile außenpolitische Rahmensetzung und vertrauenswürdige Governance bleiben ökonomische Sondermodelle krisenanfällig. Militärische Aufrüstung kann politische Schwächen kurzzeitig maskieren, aber wirtschaftliche und soziale Defizite nicht nachhaltig kompensieren. Schließlich zeigt Kaliningrad, wie stark Narrative Politik binden: Je stärker die symbolische Aufladung, desto schwerer werden pragmatische, kleine Fortschritte.

Was sind die Kernprobleme und Realoptionen?

Die Kernprobleme sind strukturell: Exklavenabhängigkeit, Transit- und Energieverletzlichkeit, militärisch-politische Eskalationsgefahr um die Suwałki-Lücke, stagnierende wirtschaftliche Diversifikation, soziale Belastungen und ein hoher Preis für symbolische Machtprojektion. Realoptionen liegen in technischer Resilienzsteigerung, maritimer Logistikeffizienz, selektiver Entpolitisierung lebenswichtiger Flüsse, und mittelfristig in politischen Arrangements, die ohne strategische Konzessionen humane Kosten senken. Ohne makropolitische Entspannung bleibt Kaliningrad Russlands teure, militärisch wertvolle, aber verwundbare Insel im NATO-Meer – ein ständiger Balanceakt zwischen Abschreckung und Abnutzung.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.