6 Monate, 18 Ermittler, 0 Erfolg: Dann kam die KI und löste den Fall in 20 Minuten – KI-gestützte Ermittlungssoftware MoNA

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 5. September 2025 / Update vom: 5. September 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

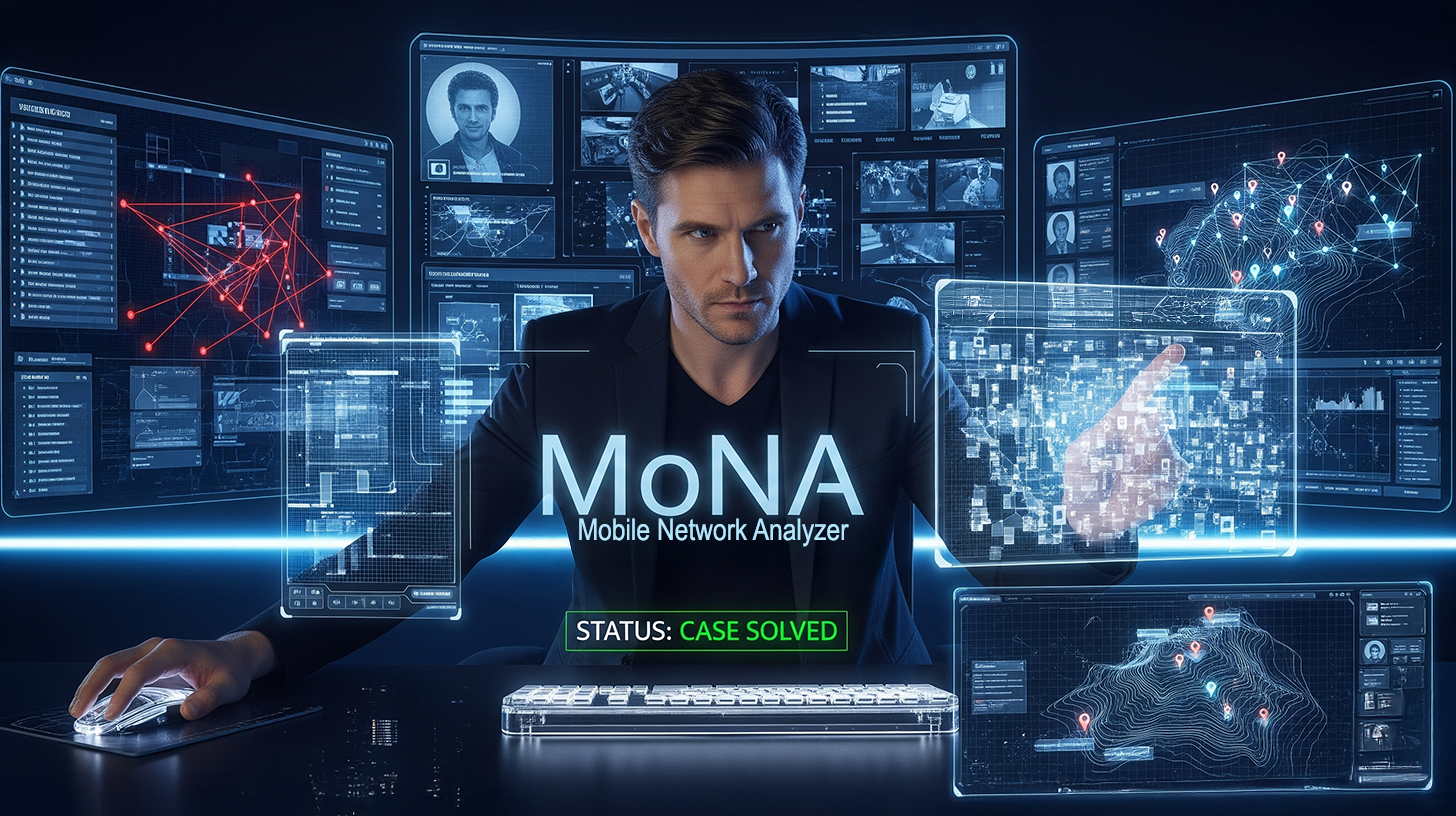

6 Monate, 18 Ermittler, 0 Erfolg: Dann kam die KI und löste den Fall in 20 Minuten – KI-gestützte Ermittlungssoftware MoNA – Bild: Xpert.Digital

90 % weniger Leseaufwand: Diese geniale Software findet für Ermittler die Nadel im Daten-Heuhaufen

KI-gestützte Ermittlungssoftware revolutioniert Polizeiarbeit in Deutschland

###„MoNA“: Deutschlands neue Wunderwaffe gegen das Verbrechen knackt jeden Fall ### Die stille Revolution: Wie eine KI aus Braunschweig die deutsche Polizeiarbeit für immer verändert ### Kriminelle nutzen KI – doch die deutsche Polizei schlägt jetzt mit einer eigenen Super-Software zurück ###

Aus der Not geboren: Wie ein unlösbarer Fall zur Geburtsstunde von Deutschlands cleverster Ermittlungs-KI wurde

Stellen Sie sich vor: 18 Ermittler scheitern sechs Monate lang an einer schier unbezwingbaren Flut von Handydaten. Dann kommt eine Software und erledigt die gleiche Aufgabe in nur 20 Minuten. Was wie Science-Fiction klingt, ist in Deutschland bereits Realität und markiert einen Wendepunkt in der Kriminalitätsbekämpfung. Die Rede ist von „MoNA“, einer revolutionären KI-gestützten Ermittlungssoftware, die vom Fachkommissariat Cybercrime in Braunschweig in Zusammenarbeit mit der Hochschule Mittweida entwickelt wurde.

Diese Innovation ist mehr als nur ein technischer Durchbruch; sie ist die Antwort auf die größte Herausforderung moderner Polizeiarbeit: die gigantischen Datenmengen, die bei Straftaten anfallen. Angesichts der zunehmenden Professionalität von Cyberkriminellen, die selbst längst auf KI-Technologien setzen, bietet MoNA den Beamten eine entscheidende Waffe, um der Lage Herr zu werden. Die Software analysiert, übersetzt und vernetzt Chatverläufe, deckt kriminelle Netzwerke auf und reduziert den manuellen Auswertungsaufwand um bis zu 90 Prozent. Doch dieser gewaltige Fortschritt wirft auch wichtige Fragen auf: Wie wird der Datenschutz gewährleistet, welche rechtlichen Grenzen gibt es und wie sieht die digitale Zukunft der Verbrechensbekämpfung in Deutschland aus? Die Erfolgsgeschichte von MoNA gibt nicht nur faszinierende Einblicke in die Gegenwart, sondern auch einen wegweisenden Ausblick auf die Polizeiarbeit von morgen.

Die Innovation aus Braunschweig verändert die Kriminalitätsbekämpfung

Die deutsche Polizei erlebt eine technologische Revolution. Mit der Entwicklung fortschrittlicher KI-gestützter Analysesoftware durch das Fachkommissariat Cybercrime in Braunschweig in Zusammenarbeit mit der Hochschule Mittweida entsteht eine neue Ära der Ermittlungsarbeit. Diese Innovationen zeigen, wie künstliche Intelligenz die Effizienz polizeilicher Arbeit dramatisch steigern kann, während gleichzeitig neue Herausforderungen im Umgang mit digitalen Beweismitteln entstehen.

Die Software MoNA, deren vollständiger Name Mobile Network Analyzer lautet, repräsentiert einen Durchbruch in der forensischen Analyse mobiler Kommunikationsdaten. Diese technologische Errungenschaft ist nicht nur ein lokaler Erfolg, sondern hat bereits das Interesse europäischer Ermittlungsbehörden geweckt und gilt als europaweit einzigartige Lösung für die Herausforderungen moderner Cyberkriminalität.

Die Geburt einer revolutionären Technologie

Die Entstehungsgeschichte von MoNA ist eng mit einem spektakulären Fall von Anlagebetrug verbunden, der die Braunschweiger Ermittler vor zweieinhalb Jahren an ihre Grenzen brachte. Die Auswertung von 46 beschlagnahmten Mobiltelefonen einer international agierenden Betrügerbande erwies sich als schier unmögliche Aufgabe für die verfügbaren personellen Ressourcen. Achtzehn Ermittler arbeiteten sechs Monate lang daran, die gigantischen Datenmengen zu durchforsten, ohne zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen.

Diese Erfahrung führte zu einer intensiven Suche nach technischen Lösungen, die es ermöglichen würden, Kommunikationsverläufe und Tatmuster schneller zu verstehen. Das Fachkommissariat Cybercrime des Zentralen Kriminaldienstes Braunschweig erkannte die Notwendigkeit einer grundlegend anderen Herangehensweise und initiierte die Entwicklung einer spezialisierten Software in Kooperation mit der sächsischen Hochschule Mittweida.

Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit war beeindruckend: Was achtzehn Ermittler in sechs Monaten nicht geschafft hatten, bewältigte MoNA in nur zwanzig Minuten. Diese dramatische Effizienzsteigerung markierte den Beginn einer neuen Ära in der digitalen Forensik und demonstrierte das enorme Potenzial künstlicher Intelligenz in der Strafverfolgung.

Technische Funktionsweise und Capabilities

MoNA basiert auf einem innovativen Konzept der semantischen Datenanalyse, das weit über herkömmliche Suchfunktionen hinausgeht. Das Herzstück der Software bildet ein semantisches Wörterbuch in Form eines komplexen Begriffsgraphen. Dieser verknüpft einzelne Schlüsselbegriffe und Muster zu semantischen Ketten und repräsentiert dabei jeden Begriff nicht als einfache Texterscheinung, sondern als Vektor möglicher Erscheinungsformen, einschließlich Synonymen und fremdsprachlichen Varianten.

Die Software nutzt Statistik, Algorithmen und künstliche Intelligenz, um mobile Daten von Endgeräten zu filtern und zu analysieren. Dabei kann sie nach verdächtigen Chatverläufen, häufigen Kommunikationspartnern, kriminellen Netzwerken oder wiederholt verwendeten Begriffen suchen. Diese Funktionalität erspart den Ermittlern nach Angaben von Mario Krause, dem Leiter des Fachkommissariats Cybercrime, etwa neunzig Prozent der sonst notwendigen Lesearbeit.

Ein besonders wertvoller Aspekt von MoNA ist seine Fähigkeit zur Übersetzung und Transkription. Bild-, Audio- und Videodateien werden automatisch transkribiert und analysiert. Sprachbarrieren stellen für die Software kein Problem dar, da sie Nachrichten in die gewünschte Sprache übersetzen kann. Diese Funktionalität ist angesichts der zunehmend internationalen Dimension der Cyberkriminalität von unschätzbarem Wert für die Ermittler.

Die Software ermöglicht eine interaktive Analyse unter Einbeziehung der Erfahrung und des Fallwissens der Ermittler. Dieser Ansatz berücksichtigt die Einzigartigkeit jedes einzelnen Falls und stellt sicher, dass die menschliche Expertise nicht durch die Technologie ersetzt, sondern vielmehr verstärkt wird.

Effizienzsteigerung in der Ermittlungsarbeit

Die praktischen Auswirkungen von MoNA auf die Ermittlungsarbeit sind revolutionär. Mario Krause berichtet von einer Effizienzsteigerung um den Faktor zehn bis zwölf. Diese dramatische Verbesserung ermöglicht es den Beamten, Kommunikationsinhalte deutlich schneller zu verstehen und relevante Beweise zu identifizieren.

Bei jedem neuen Verfahren müssen Ermittler zunächst erkennen, welche Informationen für mögliche Straftaten relevant sind. Diese Erstbewertung, die früher Wochen oder Monate in Anspruch nehmen konnte, wird durch MoNA auf wenige Stunden oder sogar Minuten reduziert. Die Software kann große Datenmengen vorsortieren und die wahrscheinlich relevanten Informationen priorisieren, wodurch die Ermittler ihre Zeit und Energie auf die tatsächlich wichtigen Aspekte eines Falls konzentrieren können.

Die Zeitersparnis ist besonders bei Fällen von organisierter Kriminalität von Bedeutung, bei denen oft viele Geräte involviert sind, die jedoch nicht alle den vollständigen Kommunikationsverlauf enthalten. Durch individuelle Löschungen von Nachrichten oder unterschiedliche Beitrittszeiten zu Gruppen ist die Kommunikation stark fragmentiert. MoNA kann diese fragmentierten Kommunikationsverläufe verknüpfen und eine nahezu vollständige Rekonstruktion der Kommunikation ermöglichen, während gleichzeitig der Leseaufwand durch die Verschmelzung identischer Nachrichten reduziert wird.

Verbreitung und Akzeptanz

Seit dem vergangenen Jahr kann die Polizei in ganz Niedersachsen die MoNA-Software nutzen. Diese landesweite Implementierung zeigt das Vertrauen der Behörden in die Technologie und ihre praktische Anwendbarkeit. Die Erfolge haben dazu geführt, dass auch andere europäische Ermittlungsbehörden Interesse an der Software zeigen.

Das niedersächsische Innenministerium sieht den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Polizeiarbeit vor allem bei der Sichtung großer Datenmengen im Rahmen von Ermittlungsverfahren als von großer Bedeutung an. Ministeriumssprecher prognostizieren, dass in den nächsten Jahren weitere KI-Funktionalitäten fester Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit sein werden.

Für die Braunschweiger Ermittler ist MoNA bereits zu einem unverzichtbaren Werkzeug im Kampf gegen Cyberkriminelle geworden. Die Software hat sich als so wertvoll erwiesen, dass sie inzwischen bei allen größeren Cybercrime-Ermittlungen eingesetzt wird.

Die wissenschaftliche Grundlage

Die Entwicklung von MoNA ist eng mit der wissenschaftlichen Arbeit an der Hochschule Mittweida verbunden. Dr. Michael Spranger konnte im Rahmen seiner Dissertation eine umfassende Plattform zur Analyse mobiler Kommunikation entwickeln. Das Konzept basiert auf der Erkenntnis, dass aufgrund der Einzigartigkeit jedes einzelnen Falles nur eine interaktive Lösung unter Einbeziehung der Erfahrung und des Fallwissens eines Ermittlers erfolgreich sein kann.

Die Forschungsgruppe Communication Forensics der Hochschule Mittweida konzentriert sich darauf, Strafverfolgungsbehörden bei zwei grundlegenden Aufgaben zu unterstützen: der Analyse mobiler Kommunikation und sozialer Netzwerke. Für diese beiden Themenbereiche entwickeln und adaptieren die Forscher Text-Mining-Methoden, um die Auswertung immenser Mengen an Nachrichten und Beiträgen zu erleichtern und fallrelevante Inhalte sowie Beziehungen zwischen Verdächtigen zu erkennen.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg finanziert die Weiterentwicklung der Software und ermöglicht damit die langfristige Implementierung weiterer intelligenter Services, die MoNA zu einer international konkurrenzfähigen Analyselösung für mobile Endgeräte machen. Zusätzlich plant die Firma NUIX, einer der weltweiten Marktführer im Bereich forensischer Softwarelösungen und Services, die Integration von MoNA in ihre Systemlandschaft.

Neue Dimension der digitalen Transformation mit der 'Managed KI' (Künstliche Intelligenz) - Plattform & B2B Lösung | Xpert Beratung

Neue Dimension der digitalen Transformation mit der 'Managed KI' (Künstliche Intelligenz) – Plattform & B2B Lösung | Xpert Beratung - Bild: Xpert.Digital

Hier erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen maßgeschneiderte KI-Lösungen schnell, sicher und ohne hohe Einstiegshürden realisieren kann.

Eine Managed AI Platform ist Ihr Rundum-Sorglos-Paket für künstliche Intelligenz. Anstatt sich mit komplexer Technik, teurer Infrastruktur und langwierigen Entwicklungsprozessen zu befassen, erhalten Sie von einem spezialisierten Partner eine fertige, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung – oft innerhalb weniger Tage.

Die zentralen Vorteile auf einen Blick:

⚡ Schnelle Umsetzung: Von der Idee zur einsatzbereiten Anwendung in Tagen, nicht Monaten. Wir liefern praxisnahe Lösungen, die sofort Mehrwert schaffen.

🔒 Maximale Datensicherheit: Ihre sensiblen Daten bleiben bei Ihnen. Wir garantieren eine sichere und konforme Verarbeitung ohne Datenweitergabe an Dritte.

💸 Kein finanzielles Risiko: Sie zahlen nur für Ergebnisse. Hohe Vorabinvestitionen in Hardware, Software oder Personal entfallen komplett.

🎯 Fokus auf Ihr Kerngeschäft: Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am besten können. Wir übernehmen die gesamte technische Umsetzung, den Betrieb und die Wartung Ihrer KI-Lösung.

📈 Zukunftssicher & Skalierbar: Ihre KI wächst mit Ihnen. Wir sorgen für die laufende Optimierung, Skalierbarkeit und passen die Modelle flexibel an neue Anforderungen an.

Mehr dazu hier:

Wie KI die deutsche Polizei revolutioniert — Chancen und Grenzen

Weitere KI-Anwendungen in der deutschen Polizeiarbeit

Die Entwicklung von MoNA ist Teil eines breiteren Trends zur Digitalisierung der Polizeiarbeit in Deutschland. Das Landeskriminalamt Niedersachsen hat zusätzlich zu MoNA zwei weitere KI-gestützte Tools entwickelt: Tracebook Chats und den Kipo Analyzer.

Tracebook Chats zielt auf die Aufbereitung von Kommunikationsdaten sowie Transkriptions- und Übersetzungsleistungen ab. Die Software soll den Ermittlern die bestmögliche Unterstützung bei der Auswertung zuvor kryptierter Messenger-Daten bieten und dabei den Zeitaufwand für die Analyse möglichst gering halten. Nach einer erfolgreichen Testphase steht Tracebook Chats inzwischen zielgruppenspezifisch Nutzern in allen niedersächsischen Polizeibehörden zur Verfügung.

Der Kipo Analyzer und Tracebook Kipo sind speziell für Sachbearbeiter im Phänomenbereich Kinderpornografie entwickelt worden. Mit Hilfe von KI kann der Kipo Analyzer mittels einer Vorauswertung große Datenmengen in kurzer Zeit hinsichtlich pornografischer Inhalte klassifizieren und eine Priorisierung dieser Daten erwirken. Diese Ergebnisse können in Tracebook Kipo verwendet werden, wodurch die polizeilichen Ermittlungs- und Analysekräfte bei der Auswertung unterstützt werden und der Zeitaufwand erheblich reduziert wird.

Datenschutz und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Einführung von KI-gestützten Analysesystemen in der Polizeiarbeit wirft wichtige Fragen zum Datenschutz und zu den rechtlichen Rahmenbedingungen auf. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Hessendata-Entscheidung deutliche Maßstäbe für den Einsatz von KI in der Polizeiarbeit gesetzt. Das Gericht betont, dass selbstlernende Systeme in der Polizeiarbeit nur unter besonderen verfahrensrechtlichen Vorkehrungen zur Anwendung kommen dürfen, die trotz der eingeschränkten Nachvollziehbarkeit ein hinreichendes Schutzniveau sichern.

Die Auswertung von Handydaten stellt einen massiven Eingriff in die Privatsphäre dar und ist daher nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Es muss ein dringender Tatverdacht vorliegen, der Eingriff muss verhältnismäßig sein, und in der Regel ist eine richterliche Anordnung notwendig. Diese rechtlichen Schranken stellen sicher, dass die technologischen Möglichkeiten nicht zu einer ungerechtfertigten Ausweitung der Überwachungsbefugnisse führen.

Die Verhältnismäßigkeit einer Handy-Auswertung ist gegeben, wenn die Maßnahme im Verhältnis zur Schwere der Straftat und der Bedeutung der Beweise steht. Bei schwerwiegenden Straftaten wie organisiertem Drogenhandel oder Terrorismus kann der Einsatz von KI-gestützten Analysesystemen gerechtfertigt sein, während bei geringfügigen Delikten die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben wäre.

Die Beweismittelcloud als Zukunftsvision

Ein weiteres zukunftsweisendes Projekt ist die Entwicklung einer Beweismittelcloud durch das niedersächsische Innenministerium, das Justizministerium und das Landeskriminalamt. Ziel ist es, eine gemeinsame Plattform zu entwickeln, um die Speicherung, Aufbereitung und Analyse digitaler Beweismittel von Polizei und Justiz effizienter und sicherer zu gestalten.

Die Beweismittelcloud soll einen systemübergreifenden, zielgruppenspezifischen und rechtssicheren Netzwerkzugriff gewährleisten. Digitale Beweismittel sollen ortsunabhängig vom Arbeitsplatz für alle Kollegen verfügbar, analysierbar und auswertbar sein. Dies würde eine Revolution in der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden und Organisationen bedeuten.

Das Projekt ist auf mindestens zwei Jahre angelegt und wird erste wesentliche Erkenntnisse bis Ende des Jahres sammeln. Die Beweismittelcloud wird ihre volle Wirkung entfalten, wenn auf der Plattform zukunftsfähige, leistungsstarke, auch KI-gestützte Analysetools integriert und lauffähig gemacht werden können. Diese würden es endlich ermöglichen, entscheidende Tatbezüge schnell, vollumfänglich und medienbruchfrei herzustellen.

Herausforderungen und Bedrohungen

Die Entwicklung der Cyberkriminalität stellt die Ermittlungsbehörden vor wachsende Herausforderungen. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland insgesamt 131.391 Straftaten im Bereich der Cyberkriminalität registriert. Bei weiteren 201.877 Straftaten handelt es sich um Auslandstaten, die vom Ausland oder einem unbekannten Ort aus verübt wurden. Diese Zahlen zeigen das Ausmaß der Bedrohung und unterstreichen die Notwendigkeit effizienter technologischer Lösungen.

Der Schaden durch Cyberattacken ist immens. Laut einer Erhebung des Verbands Bitkom verursachten sie 2024 Schäden in Höhe von 178,6 Milliarden Euro. Das sind 30 Milliarden mehr als im Vorjahr. Die größte Bedrohung ging dabei weiterhin von Ransomware-Attacken aus, bei denen Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben werden.

Kriminelle nutzen zunehmend auch selbst KI-Technologien für ihre Zwecke. Sie können mit KI-Hilfe Schadprogramme optimieren und verbessern, ohne sich dabei an rechtliche oder ethische Beschränkungen halten zu müssen. Diese asymmetrische Situation, in der Kriminelle die Technologie ungehindert nutzen können, während Ermittlungsbehörden an rechtliche Vorgaben gebunden sind, stellt eine besondere Herausforderung dar.

Die Zukunft der polizeilichen KI-Nutzung

Die Entwicklung von KI-gestützten Systemen in der Polizeiarbeit steht noch am Anfang. Verschiedene Bundesländer arbeiten an der Implementierung weiterer KI-Anwendungen. Nordrhein-Westfalen baut derzeit eine eigene Infrastruktur zur Bereitstellung von KI-Anwendungen auf, und noch in diesem Jahr sollen erste KI-Anwendungen für die Analyse von Massendaten laufen.

Niedersachsen plant als eines der ersten Bundesländer den Einsatz von KI zur Gefahrenabwehr. Der niedersächsischen Polizei soll es mit Hilfe von KI künftig möglich sein, automatisch Gesichter, Stimmen und Bewegungsmuster zu erkennen. Diese Technologien sollen dabei helfen, Gefahrensituationen oder verdächtige Verhaltensmuster schneller zu erkennen.

Ein prominentes Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von KI in der Polizeiarbeit ist die Festnahme der mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette. Journalisten hatten die inzwischen vor Gericht stehende Klette mit einem Gesichtserkennungsprogramm aufgespürt. Der Computer hatte anhand von alten Fotos im Internet errechnet, wie Klette im Alter aussehe, und so konnte sie aufgespürt werden.

Internationale Perspektiven und Kooperationen

Die Erfolge der deutschen KI-Entwicklungen in der Polizeiarbeit haben auch international Aufmerksamkeit erregt. Die Kommunikationsanalyse-Software MoNA ist europaweit einzigartig und weckt das Interesse anderer europäischer Ermittlungsbehörden. Diese internationale Anerkennung unterstreicht die Qualität und Innovationskraft der deutschen Entwicklungen.

Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Strafverfolgungsbehörden erweist sich als besonders fruchtbar. Die Kooperation zwischen der Hochschule Mittweida und dem Braunschweiger Fachkommissariat Cybercrime zeigt, wie akademische Forschung und praktische Polizeiarbeit sich gegenseitig befruchten können.

Die Hochschule Mittweida hat sich als Standort exzellenter Anwendungsforschung etabliert und bietet verschiedene Studiengänge im Bereich IT-Forensik und Cybercrime an. Diese Bildungsangebote sind eine Antwort auf den wachsenden Bedarf an Spezialisten in den Behörden und tragen zur langfristigen Sicherung des Fachwissens bei.

Faire Algorithmen: Wie Polizei-KI nachvollziehbar und rechtssicher wird

Der Einsatz von KI in der Polizeiarbeit wirft wichtige gesellschaftliche und ethische Fragen auf. Während die Technologie zweifellos das Potenzial hat, die Aufklärung von Straftaten zu verbessern und die öffentliche Sicherheit zu erhöhen, müssen gleichzeitig die Grundrechte der Bürger geschützt werden.

Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von KI-Entscheidungen ist ein zentrales Anliegen. Ermittler müssen verstehen können, wie die KI zu ihren Schlussfolgerungen gelangt ist, um die Ergebnisse bewerten und vor Gericht verteidigen zu können. Die forensische Bewertung muss immer beim Menschen bleiben, auch wenn KI-Systeme bei der Vorsortierung und Analyse helfen.

Die Gefahr von diskriminierenden Algorithmen ist ein weiteres wichtiges Thema. KI-Systeme können unbewusst Vorurteile verstärken oder bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligen. Daher sind besondere verfahrensrechtliche Vorkehrungen notwendig, um ein hinreichendes Schutzniveau zu gewährleisten.

Die digitale Zukunft der Polizeiarbeit

Die Entwicklung von MoNA und anderen KI-gestützten Systemen markiert den Beginn einer neuen Ära in der Polizeiarbeit. Die dramatische Effizienzsteigerung, die durch diese Technologien möglich wird, ermöglicht es den Ermittlungsbehörden, mit der rasant wachsenden Cyberkriminalität Schritt zu halten.

Die Zukunft wird weitere Innovationen bringen. Virtuelle Polizei-Avatare könnten Bürger durch Anzeigeverfahren führen, automatische Übersetzungen könnten Sprachbarrieren überwinden, und intelligente Analysen könnten dabei helfen, Straftaten zu verhindern, bevor sie geschehen.

Gleichzeitig müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen kontinuierlich angepasst werden, um sowohl die Möglichkeiten der Technologie zu nutzen als auch die Grundrechte der Bürger zu schützen. Die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit wird dabei eine zentrale Herausforderung bleiben.

Die Erfolgsgeschichte von MoNA zeigt, dass Deutschland das Potenzial hat, bei der Entwicklung und Anwendung von KI in der Strafverfolgung eine Führungsrolle zu übernehmen. Durch die Kombination von wissenschaftlicher Exzellenz, praktischer Erfahrung und rechtstaatlichen Prinzipien können innovative Lösungen entstehen, die sowohl effektiv als auch rechtskonform sind.

Die Polizeiarbeit der Zukunft wird zunehmend digital und KI-gestützt sein. MoNA ist dabei nur der Anfang einer Entwicklung, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Kriminalität bekämpft wird, grundlegend zu verändern. Die Herausforderung besteht darin, diese Technologien verantwortungsvoll einzusetzen und dabei die demokratischen Werte und rechtsstaatlichen Prinzipien zu wahren, die unsere Gesellschaft prägen.

EU/DE Datensicherheit | Integration einer unabhängigen und Datenquellen-übergreifenden KI-Plattform für alle Unternehmensbelange

Unabhängige KI-Plattformen als strategische Alternative für europäische Unternehmen - Bild: Xpert.Digital

KI-Gamechanger: Die flexibelste KI-Plattform - Maßgeschneiderte Lösungen, die Kosten senken, Ihre Entscheidungen verbessern und die Effizienz steigern

Unabhängige KI-Plattform: Integriert alle relevanten Unternehmensdatenquellen

- Schnelle KI-Integration: Maßgeschneiderte KI-Lösungen für Unternehmen in Stunden oder Tagen, anstatt Monaten

- Flexible Infrastruktur: Cloud-basiert oder Hosting im eigenen Rechenzentrum (Deutschland, Europa, freie Standortwahl)

- Höchste Datensicherheit: Einsatz in Anwaltskanzleien ist der sichere Beweis

- Einsatz über die unterschiedlichsten Unternehmensdatenquellen hinweg

- Wahl der eigenen bzw. verschiedenen KI-Modelle (DE,EU,USA,CN)

Mehr dazu hier:

Wir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der KI-Strategie

☑️ Pioneer Business Development

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie unten das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.

Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.

Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.

Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus