Dual Use Wirtschaft: Warum die unsichtbare Macht der Doppelnutz-Technologie über Europas Zukunft entscheidet

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 29. August 2025 / Update vom: 29. August 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Dual Use Wirtschaft: Warum die unsichtbare Macht der Doppelnutz-Technologie über Europas Zukunft entscheidet – Bild: Xpert.Digital

Mehr als nur GPS und Internet: Das steckt wirklich hinter dem Begriff „Dual Use“

Dual Use: Die übersehene wirtschaftliche Komponente der zivil-militärischen Verschränkung

Wir nutzen sie täglich und wie selbstverständlich: Das GPS in unserem Auto, das Internet auf unserem Smartphone, die Mikrochips in unseren Computern. Doch nur wenige sind sich bewusst, dass viele dieser revolutionären Technologien ihren Ursprung im Militär haben oder eine verborgene, zweite Natur besitzen. Dieses Phänomen, bei dem Technik sowohl für friedliche zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden kann, wird als „Dual Use“ – doppelter Verwendungszweck – bezeichnet.

Doch die Welt hat sich gedreht: Heute ist es längst nicht mehr nur die Rüstungsforschung, die den zivilen Markt beflügelt. Vielmehr sind es kommerzielle Innovationen aus Bereichen wie Künstlicher Intelligenz, Drohnentechnologie oder Biotechnologie, die das militärische Potenzial von morgen bestimmen. Eine handelsübliche Kameradrohne kann zur Aufklärung in Kriegsgebieten dienen, ein KI-Algorithmus zur Bilderkennung kann auch zur autonomen Zielerfassung genutzt werden.

Diese Verschmelzung schafft ein gewaltiges Spannungsfeld. Einerseits sind diese Technologien ein entscheidender Motor für wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlichen Fortschritt. Andererseits stellen sie eine wachsende Herausforderung für die globale Sicherheit und die Exportkontrolle dar. Wo verläuft die Grenze zwischen einem nützlichen Industriegut und einer potenziellen Waffe? Wie können Staaten und Unternehmen die Chancen der Innovation nutzen, ohne unkalkulierbare Risiken einzugehen? Dieser Text taucht tief in die komplexe Welt des Dual Use ein und beleuchtet nicht nur die sicherheitspolitischen Risiken, sondern vor allem die oft übersehene wirtschaftliche Komponente – eine Dynamik, die über die technologische Souveränität und Zukunftsfähigkeit ganzer Nationen entscheidet.

Passend dazu:

Das zweischneidige Schwert des Fortschritts

In der modernen globalisierten Welt sind technologischer Fortschritt und wirtschaftliche Prosperität untrennbar miteinander verbunden. Innovationen in den Bereichen Informationstechnologie, Biotechnologie oder Materialwissenschaften treiben das Wachstum an, verbessern die Lebensqualität und schaffen neue Märkte. Doch viele dieser bahnbrechenden Entwicklungen besitzen eine inhärente Ambivalenz, eine doppelte Natur, die im Begriff „Dual Use“ – dem doppelten Verwendungszweck – zusammengefasst wird. Dieses Konzept beschreibt Güter, Software und Technologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Es ist ein Phänomen, das so alt ist wie die technologische Entwicklung selbst, aber in der heutigen Zeit eine neue Dimension an Komplexität und Dringlichkeit erreicht hat.

Dieser Bericht analysiert das facettenreiche Thema Dual Use nicht nur als eine Herausforderung für die Exportkontrolle und die internationale Sicherheitspolitik, sondern beleuchtet insbesondere seine oft übersehene, aber entscheidende wirtschaftliche Komponente. Die zentrale These lautet, dass ein tiefgreifendes Verständnis der Dual-Use-Dynamik – der Verschränkung von zivilen Märkten und militärischen Anforderungen, von kommerzieller Innovation und strategischer Sicherheit – für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und die Souveränität von Staaten im 21. Jahrhundert unerlässlich ist.

Die traditionelle Vorstellung, bei der militärische Forschung als Nebeneffekt zivile Anwendungen hervorbrachte, hat sich in vielen Hochtechnologiebereichen umgekehrt. Heute sind es oft kommerziell getriebene Innovationen aus dem zivilen Sektor, die das militärische Potenzial von morgen definieren. Diese Inversion des Technologietransfers stellt Regierungen und Unternehmen vor fundamental neue Herausforderungen.

Es geht nicht mehr primär darum, den Abfluss einiger weniger staatlicher Militärgeheimnisse zu verhindern, sondern darum, die Verbreitung von kommerziell weit verfügbaren Spitzentechnologien zu steuern, die ein immanentes militärisches Anwendungspotenzial besitzen. Dieser Wandel verändert die Natur der Kontrolle, die Balance zwischen wirtschaftlicher Freiheit und nationaler Sicherheit und die strategische Landschaft für alle Akteure.

Von leistungsstarken Mikrochips über kommerzielle Drohnen bis hin zu Algorithmen der künstlichen Intelligenz – die Grenze zwischen zivilem Nutzen und militärischer Bedrohung ist fließend geworden und erfordert eine differenzierte und strategische Auseinandersetzung.

Passend dazu:

- Die Zwei Gesichter der Innovation: Aufstieg und Wandel des Dual-Use-Sektors in Deutschland und Europa

Das Fundament von Dual Use: Definitionen und das grundlegende Dilemma

Umfassende Definition: Güter, Software und Technologie im Spannungsfeld

Um die Komplexität des Themas zu erfassen, ist eine präzise Definition unerlässlich. Gemäß der zentralen europäischen Rechtsgrundlage, der Verordnung (EU) 2021/821, sind Güter mit doppeltem Verwendungszweck „Güter, einschließlich Datenverarbeitungsprogramme (Software) und Technologie, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können“. Diese Definition ist bewusst weit gefasst und verdeutlicht drei wesentliche Aspekte.

Erstens geht es nicht nur um physische Waren wie Maschinen oder Chemikalien, sondern explizit auch um immaterielle Güter wie Software und Technologie, also das spezifische technische Wissen, das für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung eines Produkts erforderlich ist.

Zweitens schließt der Begriff auch solche Güter ein, die zur Konstruktion, Entwicklung, Herstellung oder zum Einsatz von nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen und ihren Trägersystemen – den sogenannten Massenvernichtungswaffen – beitragen können.

Drittens ist die tatsächliche oder beabsichtigte Endverwendung für die Klassifizierung eines Gutes als Dual-Use-Gut zunächst irrelevant; entscheidend ist allein das Potenzial für eine militärische oder proliferationsrelevante Nutzung. Ein Gut wird also nicht erst durch eine kritische Verwendung zu einem Dual-Use-Gut, sondern ist es aufgrund seiner inhärenten technischen Eigenschaften.

Das historische Dual-Use-Dilemma: Vom Düngemittel zur Waffe

Das Dilemma des doppelten Verwendungszwecks ist keine Erfindung des digitalen Zeitalters. Eines der prägnantesten historischen Beispiele ist die Entdeckung des Haber-Bosch-Verfahrens zur Synthese von Ammoniak zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Diese wissenschaftliche Meisterleistung ermöglichte die Massenproduktion von Kunstdünger und revolutionierte damit die Landwirtschaft, indem sie die Ernährungsgrundlage für Milliarden von Menschen sicherte.

Gleichzeitig war Ammoniak jedoch auch der entscheidende Grundstoff für die Herstellung von Sprengstoffen und chemischen Waffen, die im Ersten Weltkrieg in verheerendem Ausmaß zum Einsatz kamen. Dieses klassische Beispiel verdeutlicht das Kernproblem: Ein und dieselbe Technologie kann Segen und Fluch zugleich sein. Die Ambivalenz ist der Technologie inhärent und kann nicht durch einfache Verbote gelöst werden, ohne gleichzeitig den zivilen Nutzen zu opfern.

Diese Erkenntnis hat insbesondere in der Chemie und der Kernphysik früh zu internationalen Bemühungen geführt, die Verbreitung gefährlicher Technologien zu kontrollieren, ohne die friedliche Nutzung zu unterbinden. Verträge wie das Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ) und der Atomwaffensperrvertrag (NVV) sind direkte politische Antworten auf dieses fundamentale Dual-Use-Dilemma.

Abgrenzung zu reinen Rüstungsgütern und die Grauzonen der Kontrolle

Für ein funktionierendes Kontrollsystem ist die Abgrenzung von Dual-Use-Gütern zu reinen Rüstungsgütern von entscheidender Bedeutung. Rüstungsgüter sind Produkte, die speziell für militärische Zwecke konstruiert, entwickelt oder modifiziert wurden. Dazu zählen Waffen, Munition und spezifisches Wehrmaterial.

Diese unterliegen in der Regel strengeren und separaten Kontrollregimen, die in nationalen Gesetzen verankert sind, wie beispielsweise in Deutschland im Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste.

Die eigentliche Herausforderung der Exportkontrolle liegt jedoch in der riesigen Grauzone dazwischen. Viele hochmoderne Industriegüter sind per se nicht militärisch, besitzen aber technische Eigenschaften, die sie für militärische Anwendungen attraktiv oder sogar notwendig machen. Ein klassisches Beispiel sind hochpräzise Werkzeugmaschinen. Eine moderne, computergesteuerte Fünf-Achsen-Fräsmaschine kann für die Serienproduktion von hochkomplexen Bauteilen in der zivilen Automobil- oder Luftfahrtindustrie eingesetzt werden, aber mit denselben Fähigkeiten auch Komponenten für Raketentriebwerke, Panzersysteme oder Zentrifugen zur Urananreicherung herstellen.

Die Entscheidung, ob eine solche Maschine als kontrolliertes Dual-Use-Gut gilt, hängt daher nicht von ihrem Namen oder ihrer primären Anwendung ab, sondern von spezifischen technischen Parametern wie der Positioniergenauigkeit oder der Anzahl der simultan steuerbaren Achsen. Diese technischen Schwellenwerte, die in den Güterlisten der Kontrollregime festgelegt sind, definieren die Grenze zwischen einem unkontrollierten Industriegut und einem genehmigungspflichtigen Dual-Use-Gut. Selbst scheinbar harmlose Produkte wie Maschinen zur Herstellung von Lippenstifthülsen können als Dual-Use-Güter gelten, wenn sie potenziell zur Fertigung von Patronenhülsen zweckentfremdet werden könnten. Diese Beispiele zeigen, dass eine effektive Exportkontrolle tiefes technisches Verständnis und eine genaue Analyse der Produktparameter erfordert, weit über eine oberflächliche Betrachtung des Verwendungszwecks hinaus.

Das globale Kontrollregime: Internationale Politik und rechtliche Rahmenbedingungen

Historische Entwicklung: Vom Kalten Krieg (COCOM) zum Wassenaar-Arrangement

Die Steuerung des Handels mit sensiblen Gütern ist keine rein nationale Aufgabe, sondern erfordert eine intensive internationale Zusammenarbeit. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich ein komplexes, mehrschichtiges System aus multilateralen Abkommen und rechtlichen Rahmenwerken entwickelt, das darauf abzielt, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und konventionellen Rüstungsgütern zu verhindern, ohne den legitimen Handel übermäßig zu behindern.

Die Ursprünge der modernen multilateralen Exportkontrolle liegen im Kalten Krieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten die westlichen Alliierten das Koordinierungskomitee für multilaterale Ausfuhrkontrollen (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, COCOM). Dieses Gremium hatte das klare Ziel, den Export von strategisch relevanten westlichen Technologien in die Länder des Ostblocks zu verhindern, um deren militärische Aufrüstung zu verlangsamen.

COCOM war ein Instrument des Ost-West-Konflikts, basierte auf dem Prinzip der Verweigerung und verlor mit dem Ende des Kalten Krieges seine Existenzberechtigung. Es wurde 1994 aufgelöst.

An seine Stelle trat 1996 das Wassenaar-Arrangement (WA), das eine fundamental andere Philosophie verfolgt. Anstatt eine bestimmte Gruppe von Staaten ins Visier zu nehmen, zielt das WA darauf ab, Transparenz und eine größere Verantwortung bei der Weitergabe von konventionellen Waffen sowie von Dual-Use-Gütern und -Technologien zu fördern.

Die heute 42 teilnehmenden Staaten, darunter die meisten Industrienationen, verpflichten sich, effektive nationale Exportkontrollsysteme zu unterhalten und sich gegenseitig über die Ausfuhr bestimmter gelisteter Güter in Nicht-Mitgliedstaaten zu informieren.

Ein zentrales Element ist der Informationsaustausch über abgelehnte Genehmigungsanträge („Denials“), um zu verhindern, dass ein Exporteur in einem anderen Mitgliedsland eine Lieferung genehmigt, die anderswo aus Sicherheitsgründen bereits untersagt wurde.

Das WA ist kein völkerrechtlicher Vertrag, sondern beruht auf der politischen Selbstverpflichtung seiner Mitglieder. Es fungiert als zentrales Forum zur Erarbeitung und regelmäßigen Aktualisierung der Kontrolllisten für konventionelle Rüstungsgüter und Dual-Use-Güter, die dann von den Mitgliedstaaten in ihre nationalen bzw. supranationalen Rechtsordnungen übernommen werden.

Die Säulen der internationalen Nichtverbreitung: MTCR, NSG und die Australia Group

Das Wassenaar-Arrangement konzentriert sich primär auf konventionelle Rüstung und strategisch relevante Dual-Use-Güter. Für die besonders kritischen Bereiche der Massenvernichtungswaffen existieren spezialisierte, überlappende Kontrollregime, die oft als die „vier Regime“ der internationalen Exportkontrolle bezeichnet werden:

Gruppe der Nuklearlieferländer (NSG)

Die Gruppe der Nuklearlieferländer wurde 1975 als Reaktion auf die Zündung eines nuklearen Sprengsatzes durch Indien im Jahr 1974 gegründet, die zeigte, dass zivile Nukleartechnologie zur Waffenentwicklung missbraucht werden kann. Die NSG kontrolliert den Export von spaltbarem Material, Kernreaktoren und spezifischen Ausrüstungsgegenständen sowie von nuklear relevanten Dual-Use-Gütern, die in der zivilen Industrie breite Anwendung finden, aber auch für ein Atomwaffenprogramm entscheidend sein können.

Australia-Gruppe

Dieses 1985 gegründete informelle Forum zielt darauf ab, die Verbreitung von chemischen und biologischen Waffen (CW/BW) zu verhindern. Die Mitgliedstaaten harmonisieren ihre nationalen Exportkontrollen für eine Liste von spezifischen chemischen Vorprodukten (Prekursoren), biologischen Agenzien (wie Viren und Bakterien) und entsprechender Ausrüstung zur Herstellung von CW/BW.

Raketentechnologie-Kontrollregime (MTCR)

Das 1987 von den G7-Staaten ins Leben gerufene Raketentechnologie-Kontrollregime soll die Verbreitung von unbemannten Trägersystemen für Massenvernichtungswaffen eindämmen. Dies umfasst nicht nur ballistische Raketen, sondern auch Marschflugkörper und unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen), die eine bestimmte Nutzlast über eine definierte Reichweite transportieren können. Die Kontrolllisten des MTCR umfassen sowohl komplette Systeme als auch Schlüsselkomponenten wie Raketentriebwerke, Navigationssysteme und spezielle Werkstoffe.

Zusammen bilden diese vier Regime das Fundament des globalen Nichtverbreitungssystems. Ihre in Expertenrunden erarbeiteten und regelmäßig aktualisierten Güterlisten sind die Grundlage für die Kontrolllisten der Europäischen Union und anderer Mitgliedstaaten.

Die Exportkontrolle in der Europäischen Union: Die Dual-Use-Verordnung 2021/821

Für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist die Verordnung (EU) 2021/821 die zentrale und unmittelbar geltende Rechtsgrundlage für die Kontrolle von Dual-Use-Gütern. Sie ersetzt die frühere Verordnung von 2009 und stellt eine umfassende Modernisierung des EU-Exportkontrollsystems dar, die auf neue technologische Entwicklungen, veränderte Sicherheitsrisiken und die wachsende Bedeutung von Menschenrechten reagiert.

Die Verordnung schafft ein einheitliches Unionsregime, das den gesamten Lebenszyklus eines Exportgeschäfts abdeckt und die Kontrolle von Ausfuhren (in Länder außerhalb der EU), der Vermittlung von Geschäften, der technischen Unterstützung, der Durchfuhr (Transit) und der Verbringung (innerhalb der EU) regelt.

Der Grundsatz des EU-Binnenmarktes sieht vor, dass der Handel mit Dual-Use-Gütern zwischen den Mitgliedstaaten grundsätzlich frei ist. Eine wichtige Ausnahme bilden jedoch die in Anhang IV der Verordnung gelisteten, besonders sensiblen Güter (z. B. aus den Bereichen Tarnkappentechnik oder strategische Kontrolle), deren Verbringung innerhalb der EU weiterhin einer Genehmigung bedarf.

Ein Kernelement der Verordnung ist ein differenziertes System von Genehmigungsarten, das darauf abzielt, den Verwaltungsaufwand für unkritische Exporte zu reduzieren und gleichzeitig eine strenge Kontrolle für sensible Lieferungen sicherzustellen:

Allgemeine Genehmigungen der Union (EUGEAs)

Diese erlauben den Export bestimmter Güter in bestimmte unkritische Zielländer (z. B. USA, Japan, Schweiz) unter festgelegten Bedingungen, ohne dass ein Einzelantrag gestellt werden muss.

Nationale Allgemeine Genehmigungen (NGEAs)

Mitgliedstaaten können eigene allgemeine Genehmigungen erlassen, um den Export weiter zu erleichtern, sofern diese mit den EUGEAs vereinbar sind.

Einzelgenehmigungen

Die klassische Genehmigungsform für ein spezifisches Geschäft zwischen einem Exporteur und einem Endverwender in einem Drittland.

Globalgenehmigungen (Sammelgenehmigungen)

Erlauben einem Exporteur multiple Ausfuhren mehrerer Güter an verschiedene Endverwender in verschiedenen Ländern und sind bis zu zwei Jahre gültig.

Genehmigungen für Großprojekte

Eine Neuerung der Verordnung 2021/821, die den Bedürfnissen der Industrie bei großen, langfristigen Projekten (z. B. dem Bau eines Kraftwerks) Rechnung trägt.

Nationale Umsetzung in Deutschland: Die Rolle von BAFA, AWG und Ausfuhrliste

Obwohl die EU-Verordnung den Rahmen vorgibt, erfolgt die konkrete Genehmigungspraxis auf nationaler Ebene. In Deutschland ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die zuständige Genehmigungsbehörde. Es prüft die Anträge von Unternehmen und entscheidet über die Erteilung oder Ablehnung von Ausfuhrgenehmigungen auf der Grundlage der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften.

Die rechtliche Grundlage in Deutschland bilden das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und die detailliertere Außenwirtschaftsverordnung (AWV). Die EU-Dual-Use-Verordnung ist als europäisches Recht direkt anwendbar und hat Vorrang vor nationalem Recht. Die deutsche Gesetzgebung ergänzt jedoch die EU-Regeln.

Das wichtigste Instrument hierfür ist die Ausfuhrliste, eine Anlage zur AWV. Während Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste die national kontrollierten Rüstungsgüter enthält, listet Teil I Abschnitt B zusätzliche Dual-Use-Güter, die Deutschland aus nationalen Sicherheits- oder außenpolitischen Interessen für kontrollwürdig erachtet, die aber nicht auf der EU-weiten Liste in Anhang I der Verordnung stehen. Ein deutsches Unternehmen muss daher bei der Prüfung seiner Exportvorhaben immer sowohl den Anhang I der EU-Verordnung als auch die deutsche Ausfuhrliste konsultieren.

Die zunehmende Verflechtung der globalen Wirtschaft mit geopolitischen Interessen führt zu einer spürbaren Fragmentierung der internationalen Kontrolllandschaft. Während die multilateralen Regime wie das Wassenaar-Arrangement einen gemeinsamen Nenner für die technische Klassifizierung von Gütern bieten, wird die tatsächliche Anwendung der Kontrollen immer stärker von den strategischen Interessen der großen Wirtschaftsblöcke geprägt. Die Europäische Union hat mit ihrer Verordnung von 2021 und dem Weißbuch zur Exportkontrolle von 2024 einen klaren Kurs eingeschlagen, der neben der klassischen Nichtverbreitung auch die Wahrung der Menschenrechte und die Stärkung der eigenen wirtschaftlichen Sicherheit in den Mittelpunkt stellt. Dies äußert sich in neuen, spezifischen Kontrollen für digitale Überwachungstechnologien, die potenziell zur internen Repression missbraucht werden könnten.

Gleichzeitig verfolgen die Vereinigten Staaten traditionell eine sehr assertive Exportkontrollpolitik, die stark von außenpolitischen Zielen geprägt ist. Das US-System, basierend auf den Export Administration Regulations (EAR) und den International Traffic in Arms Regulations (ITAR), zeichnet sich durch seine weitreichende extraterritoriale Anwendung aus. So können auch deutsche Unternehmen den US-(Re-)Exportkontrollvorschriften unterliegen, wenn ihre Produkte US-amerikanische Technologie oder Bauteile oberhalb einer bestimmten Geringfügigkeitsschwelle enthalten.

Die umfangreichen US-Sanktionslisten, wie die Entity List, zielen auf spezifische ausländische Unternehmen und Organisationen ab, die als Risiko für die nationale Sicherheit der USA eingestuft werden.

Parallel dazu bauen auch andere globale Akteure wie China ihre eigenen, umfassenden Exportkontrollsysteme auf, um ihre nationalen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen zu schützen.

Für international tätige Unternehmen bedeutet diese Entwicklung eine erhebliche Zunahme der Komplexität. An die Stelle eines weitgehend harmonisierten globalen Systems tritt ein multipola-res regulatorisches Umfeld, in dem sie nicht nur eine, sondern mehrere, sich teils überlappende und gelegentlich widersprechende Rechtsordnungen navigieren müssen. Die Einhaltung der Vorschriften wird so von einer rein technischen Klassifizierungsaufgabe zu einer anspruchsvollen strategischen Herausforderung, die eine kontinuierliche Analyse geopolitischer Entwicklungen und rechtlicher Rahmenbedingungen erfordert.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Zwischen Sicherheit und Fortschritt: Die komplexe Welt der Dual-Use-Güter

Die Anatomie der Kontrolle: Güterklassifizierung und unternehmerische Sorgfaltspflichten

Systematik der Güterlisten: Die Logik von Kategorien und Gattungen

Die effektive Umsetzung der Exportkontrolle hängt maßgeblich von zwei Faktoren ab: einer klaren und systematischen Klassifizierung der kontrollierten Güter und der Implementierung robuster interner Prozesse in den exportierenden Unternehmen. Ohne eine präzise Identifizierung der eigenen Produkte und eine sorgfältige Prüfung der Geschäftspartner und Endverwendungen greifen die gesetzlichen Regelungen ins Leere.

Das Herzstück der güterbezogenen Exportkontrolle ist der Anhang I der EU-Dual-Use-Verordnung. Dieses umfangreiche technische Dokument listet alle Güter, Software und Technologien auf, deren Ausfuhr aus der EU genehmigungspflichtig ist. Um diese komplexe Liste handhabbar zu machen, folgt sie einer strengen und logischen Systematik, die international weitgehend harmonisiert ist.

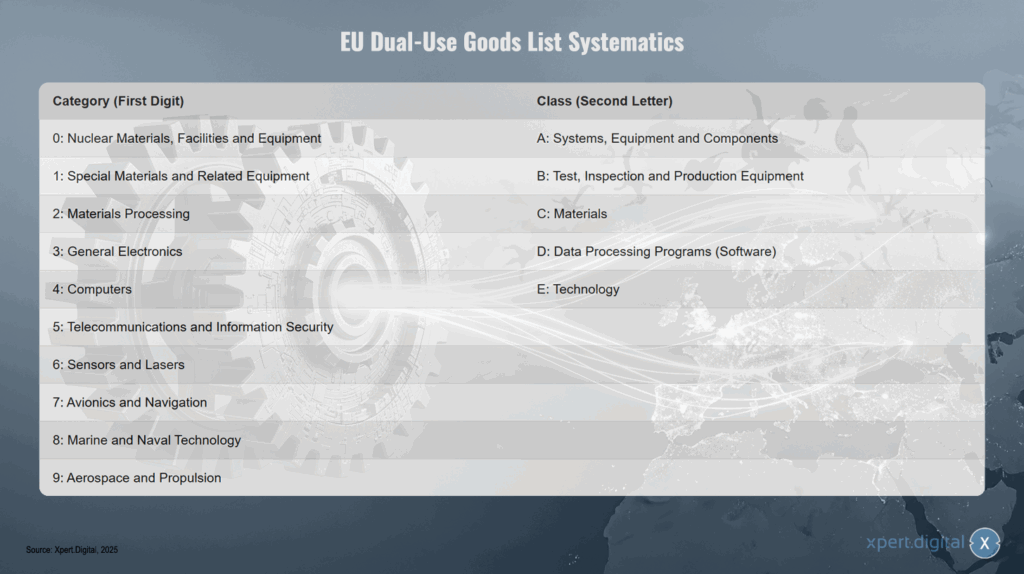

Jedes gelistete Gut wird durch eine fünfstellige alphanumerische Codierung, die sogenannte Güterlistennummer oder Export Control Classification Number (ECCN), identifiziert, wie zum Beispiel 3A001 für bestimmte integrierte Schaltkreise.

Der Aufbau dieser Nummer folgt einem klaren Schema, das eine schnelle Zuordnung zu technologischen Bereichen und Kontrollregimen ermöglicht:

Die erste Ziffer (0-9) bezeichnet eine von zehn Kategorien, die jeweils ein breites technologisches Feld abdecken.

Der Buchstabe an zweiter Stelle (A-E) kennzeichnet eine von fünf Gattungen, die die Art des Gutes beschreiben.

Die letzten drei Ziffern bilden die Kennung, die Aufschluss über den Ursprung der Kontrolle gibt und der eindeutigen Identifizierung dient. Eine Kennung im Bereich 900-999 verweist dabei auf rein nationale Kontrollen, die über die internationalen Abkommen hinausgehen.

Diese systematische Gliederung ist für Unternehmen das entscheidende Werkzeug, um ihre Produkte zu klassifizieren und potenzielle Genehmigungspflichten zu identifizieren.

Systematik der EU-Dual-Use-Güterliste

Die Systematik der EU-Dual-Use-Güterliste ist ein umfassendes Klassifikationssystem, das verschiedene technische Kategorien und Gattungen von Gütern strukturiert. Die Kategorien werden durch die erste Ziffer gekennzeichnet und umfassen wichtige Bereiche wie kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung (Kategorie 0) sowie besondere Werkstoffe und Materialien (Kategorie 1). Die Gattungen, repräsentiert durch den zweiten Buchstaben, differenzieren die Güter weiter, etwa in Systeme, Ausrüstungen und Bestandteile (Gattung A) oder Werkstoffe und Materialien (Gattung C).

Die Kategorien reichen von grundlegenden technischen Bereichen wie Werkstoffbearbeitung (Kategorie 2) über Elektronik (Kategorien 3-4) bis hin zu spezifischen Anwendungsfeldern wie Telekommunikation und Informationssicherheit (Kategorie 5), Sensoren und Laser (Kategorie 6) sowie Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe (Kategorie 9). Diese systematische Gliederung ermöglicht eine präzise Klassifizierung und Kontrolle von Gütern mit potenzieller doppelter Verwendung im internationalen Handel.

Der Weg zur Konformität: Interne Compliance-Programme (ICP) als strategische Notwendigkeit

Die rechtliche Verpflichtung zur Einhaltung der Exportkontrollvorschriften liegt allein beim exportierenden Unternehmen. Angesichts der Komplexität der Regelwerke und der schwerwiegenden Konsequenzen bei Verstößen – von hohen Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen für die verantwortlichen Manager – ist die Einrichtung eines internen Compliance-Programms (ICP) für betroffene Unternehmen unerlässlich. Ein ICP ist ein systematischer, unternehmensinterner Prozess, der sicherstellt, dass alle außenwirtschaftsrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.

Ein effektives ICP umfasst typischerweise mehrere Kernelemente:

Verantwortlichkeit

Eine klare Zuweisung der Verantwortung für die Exportkontrolle an eine oder mehrere Personen im Unternehmen, oft in Form eines Ausfuhrverantwortlichen auf Managementebene.

Risikoanalyse

Eine systematische Bewertung der spezifischen Risiken des Unternehmens, basierend auf seinen Produkten, Zielländern und Kundenstämmen.

Güterklassifizierung

Die sorgfältige Prüfung des gesamten Produktportfolios, um festzustellen, welche Waren, Software oder Technologien von den Güterlisten erfasst sind. Dies erfordert oft technisches Fachwissen aus den entsprechenden Abteilungen.

Prüfung von Geschäftsvorgängen

Jeder einzelne Exportvorgang muss vor der Durchführung geprüft werden. Dies beinhaltet die Überprüfung des Endverwenders, des Empfängers, des Bestimmungslandes und der deklarierten Endverwendung.

Screening von Geschäftspartnern

Ein zentraler Bestandteil ist die Überprüfung aller an einer Transaktion beteiligten Parteien (Kunden, Lieferanten, Spediteure) gegen nationale und internationale Sanktionslisten. Dazu gehören Listen wie die Denied Persons List oder die Entity List der USA, die Personen und Organisationen aufführen, mit denen Geschäfte verboten oder stark eingeschränkt sind.

Dokumentation und Aufbewahrung

Alle Prüfschritte und Entscheidungen müssen lückenlos dokumentiert und für einen gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum (in der EU fünf Jahre) aufbewahrt werden.

Schulung

Regelmäßige Schulungen der relevanten Mitarbeiter, um das Bewusstsein für die Risiken und die Kenntnis der Vorschriften aufrechtzuerhalten.

Ein funktionierendes ICP ist nicht nur ein Instrument zur Risikominimierung, sondern zunehmend auch eine Voraussetzung für die Nutzung von Verfahrenserleichterungen. So setzt beispielsweise die neue Allgemeine Genehmigung der Union EU007, die den konzerninternen Transfer von Technologie und Software erleichtert, explizit ein wirksames ICP beim Exporteur voraus.

Jenseits der Listen: Die “Catch-all”-Klauseln und die Prüfung von Endverwendung und Endverwender

Die Exportkontrolle beschränkt sich nicht auf die in den Güterlisten explizit genannten Produkte. Eine entscheidende Rolle spielen die sogenannten „Catch-all“-Klauseln (Auffangtatbestände). Diese Klauseln begründen eine Genehmigungspflicht für nicht gelistete Güter, wenn der Exporteur Kenntnis davon hat oder von den Behörden darüber informiert wird, dass die Güter für eine kritische Endverwendung bestimmt sind.

Die EU-Dual-Use-Verordnung definiert in Artikel 4 mehrere solcher kritischen Verwendungszwecke. Eine Genehmigungspflicht für nicht gelistete Güter entsteht demnach, wenn diese im Zusammenhang stehen mit:

Der Entwicklung, Herstellung oder dem Einsatz von chemischen, biologischen oder nuklearen Waffen (Massenvernichtungswaffen).

Einem militärischen Endzweck in einem Land, das einem Waffenembargo der EU, der OSZE oder der UN unterliegt.

Der Verwendung als Bestandteile für Rüstungsgüter, die zuvor ohne die erforderliche Genehmigung aus einem EU-Mitgliedstaat ausgeführt wurden.

Diese Regelungen verlagern einen Teil der Verantwortung direkt auf das Unternehmen. Es muss im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht („Due Diligence“) prüfen, ob Anhaltspunkte für eine solche kritische Verwendung vorliegen. Verdachtsmomente („Red Flags“) können beispielsweise ein unplausibler Verwendungszweck, ein Kunde ohne Branchenerfahrung oder eine auffällige Geheimhaltung seitens des Endverwenders sein.

Der Faktor Mensch: Menschenrechte als neues Kriterium der Exportkontrolle

Die modernisierte EU-Dual-Use-Verordnung von 2021 hat den Anwendungsbereich der Exportkontrolle um eine wichtige Dimension erweitert: den Schutz der Menschenrechte. Artikel 5 der Verordnung führt eine neue, spezifische Catch-all-Regelung für nicht gelistete Güter für digitale Überwachung ein.

Diese Güter werden als Produkte definiert, die besonders dafür konstruiert sind, die verdeckte Überwachung natürlicher Personen durch das Extrahieren oder Analysieren von Daten aus Informations- und Telekommunikationssystemen zu ermöglichen.

Eine Ausfuhrgenehmigung für solche Güter ist erforderlich, wenn der Exporteur von der zuständigen Behörde (wie dem BAFA) darüber unterrichtet wird, dass die Güter ganz oder teilweise für eine Verwendung im Zusammenhang mit interner Repression oder der Begehung schwerwiegender Verletzungen der Menschenrechte oder des humanitären Völkerrechts bestimmt sind oder sein können.

Mehr noch: Wenn der Exporteur selbst aufgrund seiner eigenen Sorgfaltsprüfung Kenntnis von einer solchen beabsichtigten Endverwendung erlangt, ist er verpflichtet, die Behörde darüber zu informieren, die dann über eine Genehmigungspflicht entscheidet.

Diese Regelung stellt Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Sie müssen nicht nur die technischen Spezifikationen ihrer Produkte und die wirtschaftliche Plausibilität eines Geschäfts bewerten, sondern auch eine Einschätzung der Menschenrechtslage im Bestimmungsland und der potenziellen Rolle ihrer Produkte in diesem Kontext vornehmen.

Die Verordnung versucht, diese Last zu mildern, indem sie klarstellt, dass Güter für rein kommerzielle Anwendungen wie Rechnungsstellung, Marketing oder Netzwerksicherheit in der Regel nicht unter diese Kontrolle fallen.

Dennoch erweitert dieser menschenrechtsbasierte Ansatz den Fokus der Exportkontrolle von der reinen Nichtverbreitung von Waffen hin zu einer wertebasierten Außenwirtschaftspolitik, was die Compliance-Anforderungen für Unternehmen in der Technologiebranche signifikant erhöht.

Die wirtschaftliche Dimension: Zwischen strategischem Vorteil und Wettbewerbsnachteil

Dual Use als Innovationsmotor: Technologietransfer und zivile Spill-Over-Effekte

Die Debatte um Dual Use wird oft von sicherheitspolitischen Erwägungen dominiert. Dabei gerät die tiefgreifende wirtschaftliche Bedeutung dieses Phänomens leicht aus dem Blickfeld. Die doppelte Verwendbarkeit von Technologien ist nicht nur ein Risiko, das es zu kontrollieren gilt, sondern auch ein wesentlicher Motor für Innovation und ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit und strategische Autonomie ganzer Volkswirtschaften. Gleichzeitig stellen die Kontrollmechanismen für Unternehmen eine erhebliche Belastung dar, die ihre Position im globalen Wettbewerb beeinträchtigen kann.

Die enge Verzahnung von ziviler und militärischer Forschung und Entwicklung (F&E) ist eine starke Quelle für technologischen Fortschritt. Historisch gesehen entstanden viele bahnbrechende zivile Technologien als „Spill-Over“ aus der Militär- und Verteidigungsforschung. Das Global Positioning System (GPS) und das Internet sind hierfür die prominentesten Beispiele. Die enormen staatlichen Investitionen in diese militärischen Projekte schufen technologische Grundlagen, die später kommerzialisiert wurden und ganze zivile Industrien revolutionierten.

Heute hat sich diese Dynamik in vielen Bereichen umgekehrt. Insbesondere in den digitalen Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing oder fortgeschrittene Halbleiter findet die Spitzenforschung primär im zivilen, kommerziell getriebenen Sektor statt. Verteidigungsministerien sind zunehmend darauf angewiesen, diese zivilen Innovationen für militärische Zwecke zu adaptieren.

Unabhängig von der Richtung des Technologietransfers entstehen durch die doppelte Anwendbarkeit erhebliche Synergien. F&E-Investitionen können sich doppelt auszahlen, indem sie sowohl die nationale Sicherheit stärken als auch die kommerzielle Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Wirtschaftsverbände wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und politische Akteure wie die Europäische Kommission betonen daher die Notwendigkeit, die Synergien zwischen ziviler und verteidigungsbezogener Forschung gezielt zu stärken. Ziel ist es, die Spill-Over-Effekte in beide Richtungen zu maximieren und eine integrierte Innovationsbasis zu schaffen.

Volkswirtschaftlicher Nutzen: Stärkung der technologischen Souveränität und industriellen Basis

Auf volkswirtschaftlicher Ebene ist die Fähigkeit, kritische Dual-Use-Technologien selbst zu entwickeln und zu produzieren, zu einem zentralen Element der strategischen Autonomie geworden. Die COVID-19-Pandemie und die geopolitischen Verwerfungen der letzten Jahre haben die Risiken von einseitigen Abhängigkeiten in globalen Lieferketten, insbesondere bei Hochtechnologiegütern wie Halbleitern, deutlich gemacht.

Technologien mit doppeltem Verwendungszweck sind oft Schlüsseltechnologien, die weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben. Eine starke heimische Industrie in Bereichen wie Mikroelektronik, Cybersicherheit, Luft- und Raumfahrt oder Biotechnologie ist nicht nur für die Verteidigungsfähigkeit eines Landes von entscheidender Bedeutung, sondern auch für seine allgemeine wirtschaftliche Resilienz und Innovationskraft.

Politische Initiativen wie das Weißbuch der EU-Kommission zur Förderung von F&E mit Dual-Use-Potenzial zielen daher darauf ab, Europas technologische und industrielle Basis zu stärken und die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern in strategisch wichtigen Bereichen zu verringern.

Die gezielte Förderung von Dual-Use-Forschung wird somit zu einem Instrument der modernen Industrie- und Sicherheitspolitik, das darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und gleichzeitig die wirtschaftliche Sicherheit zu gewährleisten.

Betriebswirtschaftliche Herausforderungen: Compliance-Kosten, Rechtsunsicherheit und globale Wettbewerbsfähigkeit

Für die exportierenden Unternehmen stellen die Kontrollregime jedoch eine erhebliche Belastung dar. Die Einhaltung der komplexen Vorschriften verursacht signifikante betriebswirtschaftliche Kosten. Dazu gehören direkte Kosten für spezialisiertes Personal in den Exportkontrollabteilungen, für teure Softwarelösungen zur Güterklassifizierung und zum Sanktionslistenscreening sowie für externe Rechtsberatung.

Hinzu kommen indirekte Kosten, die durch Verzögerungen im Genehmigungsprozess entstehen. Lange Wartezeiten auf eine Ausfuhrgenehmigung können zu Vertragsstrafen oder sogar zum Verlust von Aufträgen führen, da Kunden Liefertermine nicht garantiert werden können.

Ein weiteres zentrales Problem für die Wirtschaft ist die Rechtsunsicherheit. Insbesondere die vage formulierten Catch-all-Klauseln und die neuen menschenrechtsbezogenen Kriterien bürden den Unternehmen eine erhebliche Verantwortung auf. Sie müssen im Tagesgeschäft komplexe und im Zweifel strafbewehrte außen- und sicherheitspolitische Einschätzungen vornehmen, für die ihnen oft die notwendigen Informationen und Kompetenzen fehlen.

Diese Unsicherheit kann dazu führen, dass Unternehmen aus Vorsicht auf legale Geschäfte verzichten („Over-Compliance“) oder eine Flut von vorsorglichen Genehmigungsanfragen bei den Behörden einreichen, was deren Kapazitäten überlastet und die Bearbeitungszeiten für alle weiter verlängert.

Diese Belastungen können zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil auf dem Weltmarkt führen. Wenn Unternehmen in der EU strengeren, komplexeren und unvorhersehbareren Kontrollen unterliegen als ihre Konkurrenten aus anderen Teilen der Welt, drohen sie Marktanteile zu verlieren. Eine effektive Exportkontrolle funktioniert in einem globalen Markt nur dann, wenn die wichtigsten Wettbewerber ähnlichen oder idealerweise denselben Regeln unterworfen sind. Die zunehmende geopolitische Fragmentierung der Kontrollregime erschwert die Schaffung eines solchen „level playing field“ und verschärft den Wettbewerbsdruck für europäische Hochtechnologie-Exporteure.

Die Zukunft der Forschung: Gezielte Förderung von Dual-Use-Potenzialen in Europa

Als Reaktion auf diese Herausforderungen und zur Stärkung der eigenen Position im globalen Technologie-Wettlauf gibt es auf europäischer und nationaler Ebene Bestrebungen, die Forschung und Entwicklung mit Dual-Use-Potenzial strategischer zu fördern. Die Europäische Kommission hat in ihrem Weißbuch von 2024 verschiedene Optionen zur Diskussion gestellt, um einen integrierteren und zielgerichteteren Rahmen für Dual-Use-Innovation zu schaffen.

Expertenkommissionen wie die deutsche Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) fordern, die in vielen Ländern noch bestehende strikte Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschungsförderung aufzulösen.

Eine solche Öffnung könnte erhebliche Synergien freisetzen und ökonomische Chancen erschließen, die Deutschland und Europa andernfalls vergeben würden.

Die Debatte dreht sich darum, wie die Forschungsförderung agiler und flexibler gestaltet werden kann, um das Potenzial von Technologien, die sowohl zivilen als auch sicherheitsrelevanten Zwecken dienen können, voll auszuschöpfen, ohne dabei die zivile Grundlagenforschung zu vernachlässigen.

Diese strategische Neuausrichtung zielt darauf ab, die Innovationskraft Europas zu bündeln und sie gleichzeitig für die Stärkung der wirtschaftlichen und der nationalen Sicherheit nutzbar zu machen.

Ihre Dual-Use Logistikexperten

Die Weltwirtschaft durchlebt derzeit einen fundamentalen Wandel, einen Epochenbruch, der die Grundpfeiler der globalen Logistik erschüttert. Die Ära der Hyper-Globalisierung, die durch das unerschütterliche Streben nach maximaler Effizienz und das “Just-in-Time”-Prinzip geprägt war, weicht einer neuen Realität. Diese ist von tiefgreifenden strukturellen Brüchen, geopolitischen Machtverschiebungen und einer fortschreitenden wirtschaftspolitischen Fragmentierung gekennzeichnet. Die einst als selbstverständlich angenommene Planbarkeit internationaler Märkte und Lieferketten löst sich auf und wird durch eine Phase wachsender Unsicherheit ersetzt.

Passend dazu:

Drohnen, Satelliten, Internet: Wenn Militär und Zivilgesellschaft konvergieren

Dual Use in der Praxis: Konkrete Anwendungsfelder und Fallstudien

Revolution aus dem Militär: GPS und das Internet als Paradebeispiele des Technologietransfers

Die abstrakten Konzepte und rechtlichen Rahmenbedingungen von Dual Use werden am besten durch konkrete Beispiele aus der technologischen Praxis verständlich. Diese Fallstudien zeigen, wie tief die doppelte Verwendbarkeit in unserer modernen Welt verankert ist – von grundlegenden Infrastrukturen, die wir täglich nutzen, bis hin zu den Spitzentechnologien, die unsere Zukunft prägen werden.

Zwei der transformativsten Technologien des späten 20. Jahrhunderts haben ihre Wurzeln direkt in der militärischen Forschung und Entwicklung der USA. Sie sind die klassischen Beispiele für einen erfolgreichen Technologietransfer vom militärischen in den zivilen Sektor.

Das Global Positioning System (GPS) wurde in den 1970er Jahren vom US-Verteidigungsministerium als NAVSTAR-GPS-Programm entwickelt, um eine präzise, weltweite und wetterunabhängige Navigation für militärische Einheiten (Schiffe, Flugzeuge, Soldaten) zu ermöglichen.

Nach seiner vollen Inbetriebnahme im Jahr 1993 wurde das Signal schrittweise auch für die zivile Nutzung freigegeben. Zunächst nutzten vor allem Wissenschaftler und Landvermesser die neue Technologie.

Der wahre Durchbruch kam jedoch um das Jahr 2000, als die US-Regierung die künstliche Signalverschlechterung für zivile Nutzer (Selective Availability) abschaltete. Dies, kombiniert mit der fortschreitenden Miniaturisierung der Empfänger, führte zu einer Explosion der zivilen Anwendungen. Heute ist GPS das Rückgrat unzähliger Dienste und Industrien, von der Navigation in Autos und Smartphones über die Präzisionslandwirtschaft und das Flottenmanagement in der Logistik bis hin zur Synchronisation von Finanzmärkten und Telekommunikationsnetzen. Der wirtschaftliche Nutzen ist immens; eine Studie schätzte den durch GPS generierten wirtschaftlichen Vorteil allein für die USA bis 2019 auf 1,4 Billionen US-Dollar.

Ähnlich verhält es sich mit dem Internet. Sein Vorläufer, das ARPANET, wurde in den späten 1960er Jahren im Auftrag der Advanced Research Projects Agency (ARPA) des US-Verteidigungsministeriums entwickelt.

Das primäre Ziel war die Schaffung eines dezentralen und robusten Computernetzwerks, das auch bei Ausfall einzelner Knotenpunkte – etwa durch einen Militärschlag – weiterhin funktionsfähig bleiben würde. Das Netzwerk verband zunächst nur wenige Universitäten und Forschungseinrichtungen, die an Verteidigungsprojekten arbeiteten.

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte es sich zu einem wichtigen Werkzeug für die akademische Gemeinschaft. Die entscheidende Wende kam in den frühen 1990er Jahren mit der Entwicklung des World Wide Web und der schrittweisen Öffnung und Kommerzialisierung des Netzwerks.

Heute ist das Internet die grundlegende Infrastruktur der globalen Informationsgesellschaft und hat die Weltwirtschaft fundamental verändert, indem es den elektronischen Handel, neue Dienstleistungen und eine drastische Reduzierung von Transaktionskosten ermöglichte.

Moderne Arenen: Drohnen, Künstliche Intelligenz und die Verschmelzung ziviler und militärischer Domänen

Während GPS und das Internet Beispiele für einen Technologietransfer sind, der sich über Jahrzehnte erstreckte, findet die Verschmelzung von zivilen und militärischen Anwendungen bei modernen Technologien oft nahezu zeitgleich statt.

Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), umgangssprachlich Drohnen genannt, illustrieren diesen Trend eindrücklich. Ursprünglich für militärische Aufklärung und Angriffe entwickelt, hat sich in den letzten Jahren ein riesiger kommerzieller Drohnenmarkt entwickelt. In Deutschland und weltweit wächst dieser Markt rasant, angetrieben durch erschwingliche Preise und eine breite Palette von Anwendungen.

Drohnen werden heute routinemäßig in der Landwirtschaft zur Überwachung von Feldern, im Baugewerbe zur Inspektion von Gebäuden, in der Logistik für die Paketzustellung und von Rettungsdiensten zur Lageerkundung bei Bränden oder Unfällen eingesetzt.

Gleichzeitig werden genau diese kommerziell verfügbaren und technologisch fortschrittlichen Drohnen direkt für militärische Zwecke adaptiert. Kleine, wendige Quadrocopter aus dem zivilen Markt werden zur Aufklärung auf Zugebene oder als Träger für kleine Sprengladungen eingesetzt, was die Kriegsführung grundlegend verändert. Der Technologietransfer vom zivilen in den militärischen Sektor beschleunigt hier den Innovationszyklus der Streitkräfte erheblich.

Die Künstliche Intelligenz (KI) stellt vielleicht das komplexeste und weitreichendste Feld des Dual Use dar. KI-Algorithmen, die im zivilen Bereich entwickelt werden, um beispielsweise in der Medizin MRT-Bilder auf Anomalien zu untersuchen, Kundenverhalten zu analysieren oder komplexe Logistikketten zu optimieren, basieren auf denselben grundlegenden Technologien, die auch für militärische Zwecke von höchster Relevanz sind.

Militärische Anwendungen von KI umfassen die autonome Zielerkennung in Echtzeit, die Steuerung von Waffensystemen, die Analyse riesiger Datenmengen für die nachrichtendienstliche Aufklärung und die Abwehr von Cyberangriffen.

Das ethische „Dual-Use-Dilemma“ ist hier besonders ausgeprägt: Die Forschung an leistungsfähigerer KI, die der Menschheit enorme Vorteile bringen kann, birgt unweigerlich das Risiko, für die Entwicklung autonomer Waffensysteme oder totalitärer Überwachungssysteme missbraucht zu werden.

Unsichtbare Grenzen: Biotechnologie, Quantencomputing und die strategische Bedeutung des Weltraums

An der vordersten Front der wissenschaftlichen Forschung entstehen neue Technologiefelder, deren Dual-Use-Potenzial heute bereits absehbar ist und die in Zukunft eine zentrale strategische Rolle spielen werden.

Die Biotechnologie, insbesondere Fortschritte in der Genom-Editierung (wie CRISPR) und der synthetischen Biologie, verspricht revolutionäre Durchbrüche in der Medizin und Landwirtschaft. Gleichzeitig bergen diese Technologien das Risiko, für die Entwicklung neuartiger biologischer Waffen missbraucht zu werden.

Die wissenschaftliche Forschung, die darauf abzielt, die Übertragbarkeit oder Pathogenität von Viren zu verstehen, um Pandemien besser bekämpfen zu können, kann potenziell auch Wissen generieren, das zur Herstellung gefährlicherer Krankheitserreger genutzt werden könnte. Aus diesem Grund wurden in den USA und anderen Ländern spezielle Aufsichtsmechanismen wie das National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) geschaffen, um solche „Dual-Use Research of Concern“ (DURC) zu identifizieren und zu bewerten.

Das Quantencomputing hat das Potenzial, Rechenprobleme zu lösen, die für heutige Supercomputer unerreichbar sind. Dies eröffnet immense Chancen für die zivile Forschung, etwa bei der Entwicklung neuer Medikamente oder Materialien. Gleichzeitig stellt es eine fundamentale Bedrohung für die heutige IT-Sicherheit dar, da ein leistungsfähiger Quantencomputer in der Lage wäre, die meisten gängigen Verschlüsselungsalgorithmen zu brechen, die unsere digitale Kommunikation und Finanztransaktionen schützen.

Darüber hinaus verspricht die Quantensensorik die Entwicklung extrem präziser Messinstrumente, die sowohl in der zivilen Geologie als auch für die militärische U-Boot- oder Tarnkappenflugzeug-Ortung eingesetzt werden könnten.

Der Weltraum entwickelt sich ebenfalls zu einer immer wichtigeren Dual-Use-Domäne. Die Ära des „New Space“, geprägt durch private Unternehmen, die kostengünstige Satellitenstarts und riesige Satellitenkonstellationen anbieten, verwischt die Grenzen zwischen ziviler und militärischer Weltraumnutzung. Satelliten zur Erdbeobachtung, die hochauflösende Bilder für die Landwirtschaft oder den Katastrophenschutz liefern, können ebenso für die militärische Aufklärung genutzt werden. Kommunikationssatelliten, die Breitbandinternet in entlegene Regionen bringen, sind auch für die Steuerung von Drohnen und die Vernetzung von Truppen im Einsatzgebiet von entscheidender Bedeutung.

Infrastruktur als strategisches Gut: Häfen, Flughäfen und zivil-militärische Logistikketten

Das Konzept des Dual Use beschränkt sich nicht auf einzelne Produkte oder Technologien, sondern umfasst auch kritische Infrastrukturen und Dienstleistungen. Die Logistikketten und Transportwege, die das Rückgrat der globalen Wirtschaft bilden, sind gleichzeitig von essenzieller Bedeutung für die militärische Mobilität und die Fähigkeit eines Staates, Streitkräfte zu verlegen.

Große zivile Seehäfen werden daher oft als „strategische Häfen“ designiert. Sie müssen in der Lage sein, ihre Anlagen und Kapazitäten kurzfristig für die Verladung von militärischem Großgerät und Truppen zur Verfügung zu stellen, um schnelle Verlegungen in Krisengebiete zu ermöglichen.

Ebenso gibt es zahlreiche Flughäfen weltweit, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden, was operative Synergien schafft, aber auch eine enge Koordination erfordert.

Darüber hinaus wird zivile Expertise gezielt für militärische Zwecke genutzt. Ein herausragendes Beispiel in Deutschland ist die Kooperation der Bundeswehr mit der Lufthansa Technik. Das Unternehmen nutzt seine weltweit führende Expertise in der Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von zivilen Verkehrsflugzeugen, um auch komplexe militärische Luftfahrzeugflotten, wie die deutsche Regierungsflotte oder die neuen Seefernaufklärer vom Typ P-8A Poseidon, technisch zu betreuen.

Diese Partnerschaft ermöglicht es der Bundeswehr, auf zivile Spitzenkompetenz und globale Logistiknetzwerke zurückzugreifen, was die Einsatzbereitschaft erhöht und potenziell Kosten senkt.

Auch im Bereich öffentlicher Dienstleistungen gibt es solche Kooperationen, etwa zwischen dem zivilen Deutschen Wetterdienst (DWD) und dem Geoinformationsdienst der Bundeswehr (GeoInfoDBw), die gemeinsam Personal ausbilden und meteorologische Daten für zivile und militärische Zwecke bereitstellen.

Passend dazu:

- Dual-Use Schwerlast-Container-Terminals – Für den EU-Binnenmarkt und militärische Verteidigungs-Sicherheit Europas

Synergien im Dienst der Gesellschaft: Die zivil-militärische Zusammenarbeit im Katastrophenschutz

Eine der positivsten und sichtbarsten Formen der Dual-Use-Anwendung ist die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ) im nationalen Katastrophenschutz. Wenn zivile Behörden und Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW) oder Rotes Kreuz bei Großschadenslagen wie Überschwemmungen, Waldbränden oder Pandemien an die Grenzen ihrer Kapazitäten stoßen, können sie die Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe um Unterstützung bitten.

Die Streitkräfte verfügen über Fähigkeiten und Ressourcen, die im zivilen Sektor oft nicht oder nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. Dazu gehören schweres Pioniergerät wie Brückenlege- oder Bergepanzer zum schnellen Wiederherstellen von Infrastruktur, Transportkapazitäten in der Luft (Hubschrauber) und am Boden, logistische Expertise zur Versorgung großer Menschenmengen sowie eine große Zahl an disziplinierten und schnell verfügbaren Helfern.

Der Einsatz der Bundeswehr während der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal 2021, bei dem Soldaten Behelfsbrücken errichteten, Trümmer beseitigten und die Logistik unterstützten, ist ein eindrückliches Beispiel für die Wirksamkeit dieser Zusammenarbeit.

Um diese Kooperation im Ernstfall reibungslos zu gestalten, gibt es eine feste Struktur von Verbindungs- und Ansprechpartnern auf allen administrativen Ebenen, von den Landeskommandos bis zu den Kreisverbindungskommandos, die eine enge Abstimmung zwischen zivilen und militärischen Stellen sicherstellen.

Passend dazu:

Die strategische Neuausrichtung – Dual Use als integraler Bestandteil der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik

Die umfassende Analyse des Phänomens Dual Use offenbart eine fundamentale Wahrheit des 21. Jahrhunderts: Die strikte Trennung zwischen ziviler Wirtschaft und militärischer Sicherheit ist in einer von Hochtechnologie geprägten Welt nicht mehr aufrechtzuerhalten. Güter mit doppeltem Verwendungszweck sind keine Randerscheinung, sondern stehen im Zentrum der modernen technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Die Fähigkeit einer Nation, in diesen Schlüsseltechnologien führend zu sein, entscheidet nicht nur über ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch über ihre strategische Autonomie und Sicherheit.

Der Bericht hat die inhärente Spannung aufgezeigt, die das Thema prägt.

Auf der einen Seite steht die Notwendigkeit, die Verbreitung von Technologien zu kontrollieren, die zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen, zur Destabilisierung von Regionen oder zur Verletzung von Menschenrechten missbraucht werden können. Die internationalen Kontrollregime und die detaillierten rechtlichen Rahmenwerke der EU und ihrer Mitgliedstaaten sind unverzichtbare Instrumente, um diesen Risiken zu begegnen. Sie stellen jedoch für die exportorientierte Wirtschaft eine erhebliche Belastung dar, die durch hohe Compliance-Kosten, Rechtsunsicherheit und potenzielle Wettbewerbsnachteile gekennzeichnet ist.

Auf der anderen Seite ist das Dual-Use-Potenzial ein entscheidender Motor für Innovation und volkswirtschaftlichen Wohlstand. Die Synergien zwischen ziviler und militärischer Forschung und Entwicklung schaffen Spill-Over-Effekte, die beiden Sektoren zugutekommen und die technologische Basis einer Gesellschaft stärken. In einer Zeit, in der der technologische Fortschritt zunehmend aus dem kommerziellen Sektor kommt, ist die Fähigkeit, diese zivilen Innovationen für Sicherheitszwecke nutzbar zu machen – und umgekehrt –, ein entscheidender strategischer Vorteil.

Die Bewältigung dieses Spannungsfeldes erfordert eine strategische Neuausrichtung der Politik. Eine rein reaktive, auf Verboten basierende Exportkontrolle greift zu kurz. Notwendig ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Dual Use als integralen Bestandteil der Wirtschafts-, Innovations- und Sicherheitspolitik begreift.

Ein solcher Ansatz muss mehrere Kriterien erfüllen:

Agilität

Die Kontrolllisten und -mechanismen müssen in der Lage sein, mit dem rasanten Tempo des technologischen Wandels Schritt zu halten, um nicht von neuen Entwicklungen überholt zu werden.

Internationale Harmonisierung

Um Wettbewerbsverzerrungen zu minimieren, müssen die Kontrollen auf internationaler Ebene so weit wie möglich harmonisiert werden. Einseitige, nationale Verschärfungen können die eigene Industrie schwächen, ohne die globale Sicherheit signifikant zu erhöhen.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Eine effektive Kontrolle ist nur im Dialog mit der Wirtschaft und der Wissenschaft möglich. Unternehmen und Forschungseinrichtungen benötigen klare, verständliche und planbare rechtliche Rahmenbedingungen. Ihre technische Expertise muss frühzeitig in den Prozess der Listengestaltung einbezogen werden.

Letztendlich ist die effektive Steuerung des Dual-Use-Dilemmas eine der zentralen Herausforderungen für moderne Industriestaaten. Es geht darum, eine kluge Balance zu finden: eine Balance zwischen der Förderung von Offenheit und Innovation, die den Wohlstand sichert, und der Anwendung von gezielten, wirksamen Kontrollen, die die Sicherheit gewährleisten. Nur eine Politik, die beide Seiten dieser Medaille im Blick hat, wird in einer Ära tiefgreifender geopolitischer und technologischer Umbrüche langfristig erfolgreich sein können.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.