Energie-Gigant RWE-Chef in Deutschland fordert: Schluss mit dem Gratis-Netz für Solaranlagen

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 28. August 2025 / Update vom: 28. August 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Energie-Gigant RWE-Chef in Deutschland fordert: Schluss mit dem Gratis-Netz für Solaranlagen? – Bild: Xpert.Digital

Solarstrom-Streit: Wer zahlt am Ende wirklich für die grüne Energiewende?

Hintergrund der aktuellen Debatte: RWE-Chef fordert Besitzer von Solaranlagen zur Finanzierung der Netzanschlüsse auf

Die deutsche Energiewende erreicht eine entscheidende Phase, in der grundlegende Fragen über die Finanzierung und Ausgestaltung der erneuerbaren Energien neu verhandelt werden. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat mit ihrem Vorschlag, die Einspeisevergütung für neue private Solaranlagen zu streichen, eine heftige Diskussion ausgelöst. RWE-Chef Markus Krebber geht noch deutlich weiter und fordert, dass Besitzer von Solaranlagen künftig an den Kosten für Netzanschlüsse beteiligt werden sollen.

Fairness-Debatte bei Grünstrom: Profitieren nur die Reichen von der Solarenergie?

Ein Vorstoß des Chefs von Deutschlands größtem Energiekonzern RWE, Markus Krebber, entfacht die Debatte um die Zukunft der Solarenergie neu und berührt eine fundamentale Frage der globalen Energiewende: Wer trägt die Kosten für den Umbau unserer Stromnetze? Krebber fordert ein radikales Umdenken und will, dass Besitzer von privaten Solaranlagen künftig für den Anschluss und die Nutzung der Netze bezahlen – eine Last, die bisher von allen Stromkunden gemeinsam getragen wird.

Im Kern seiner Argumentation steht der Vorwurf, dass das aktuelle System sozial ungerecht sei und die Stabilität der Stromversorgung gefährde. Während vor allem wohlhabendere Hausbesitzer von gefördertem Solarstrom profitieren, würden die milliardenschweren Kosten für den Netzausbau auf die Allgemeinheit, insbesondere auf Mieter und Geringverdiener, abgewälzt. Zudem würden Solaranlagen das Netz genau dann fluten, wenn der Strom kaum gebraucht wird, was teure Eingriffe zur Stabilisierung erfordert.

Die Forderung löst heftigen Widerspruch aus. Die Solarbranche und Umweltverbände warnen, dass ein solcher Schritt den Ausbau der erneuerbaren Energien abwürgen und die Klimaziele in weite Ferne rücken würde. Sie argumentieren, dass private Investitionen in Solaranlagen ein entscheidender Beitrag zur Energiewende sind, der nicht durch zusätzliche Kosten bestraft werden dürfe. Die Auseinandersetzung legt damit den zentralen Konflikt offen, vor dem viele Länder stehen: Wie kann die Energiewende nicht nur schnell, sondern auch fair und wirtschaftlich für alle gestaltet werden?

Die Position von RWE-Chef Markus Krebber

Der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, hat seine Kritik an der aktuellen Solarförderung deutlich verschärft. Bei einer Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf argumentierte er, dass die heutigen Förderungen lediglich Mitnahmeeffekte seien. Seine Begründung ist vielschichtig und berührt sowohl technische als auch soziale Aspekte der Energiewende.

Krebber sieht private Solaranlagenbetreiber als problematische Akteure im Stromsystem. Nach seiner Darstellung handelt es sich um Nutzer, die immer dann Strom ins Netz drücken, wenn zu viel Sonne scheint und ihr Strom eigentlich nicht gebraucht wird. Gleichzeitig erhalten sie dafür eine Vergütung, die signifikant über dem Großhandelsstrompreis liegt. Diese Situation führt nach Krebbers Ansicht zu unnötigen Zusatzkosten im System.

Der RWE-Chef geht jedoch noch einen Schritt weiter als Ministerin Reiche. Während sie lediglich die Streichung der Einspeisevergütung für neue Anlagen vorschlägt, fordert Krebber eine grundlegende Reform der Kostenverteilung. Seine Vision sieht vor, dass Solaranlagenbetreiber an den Kosten für Netzanschlüsse und den Netzausbau beteiligt werden. Dies würde eine fundamentale Änderung des bisherigen Systems bedeuten, bei dem diese Kosten über die allgemeinen Netzentgelte finanziert werden.

Argumente für eine Reform der Finanzierungsstruktur

Wirtschaftlichkeit ohne Förderung

Die Befürworter einer Förderkürzung argumentieren, dass sich Solaranlagen heute auch ohne staatliche Unterstützung rechnen. Die Kosten für Photovoltaikmodule und Speichersysteme sind in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. Eine moderne Solaranlage kostet heute zwischen 1.200 und 1.600 Euro pro Kilowattpeak, was deutlich unter den Preisen der vergangenen Jahre liegt.

Bei den aktuellen Strompreisen von durchschnittlich 35 bis 38 Cent pro Kilowattstunde können Haushalte durch den Eigenverbrauch von Solarstrom erheblich sparen. Die Gestehungskosten für Solarstrom liegen je nach Standort zwischen 4,1 und 14,4 Cent pro Kilowattstunde. Diese Differenz macht Photovoltaikanlagen auch ohne Einspeisevergütung wirtschaftlich attraktiv, insbesondere bei hohem Eigenverbrauch.

Soziale Gerechtigkeit

Ein zentraler Kritikpunkt der aktuellen Förderstruktur bezieht sich auf die soziale Gerechtigkeit. Krebber und andere Kritiker argumentieren, dass die Solarförderung eine Umverteilung von unten nach oben bewirkt. Die Kosten der Förderung werden über die Stromrechnung aller Verbraucher finanziert, während hauptsächlich wohlhabendere Hausbesitzer von den Förderungen profitieren.

Diese Kritik ist nicht neu. Bereits seit Jahren wird diskutiert, ob das Erneuerbare-Energien-Gesetz zu einer ungerechten Verteilung der Lasten führt. Mieter und Menschen mit niedrigem Einkommen, die sich keine Solaranlage leisten können, müssen über höhere Strompreise die Förderung derjenigen mitfinanzieren, die in der Lage sind, eine solche Investition zu tätigen.

Die regressive Wirkung der EEG-Umlage verstärkt dieses Problem. Ärmere Haushalte müssen einen größeren Anteil ihres verfügbaren Einkommens für Strom aufwenden als wohlhabendere Haushalte. Gleichzeitig können sie weniger von den Vorteilen der Energiewende profitieren, da ihnen oft die Möglichkeit fehlt, eine eigene Solaranlage zu installieren.

Netzstabilität und Systemintegration

Ein weiteres wichtiges Argument betrifft die Netzstabilität. Der massive Ausbau der Solarenergie führt zunehmend zu Herausforderungen im Stromnetz. Besonders an sonnigen Tagen kann es zu Überangeboten kommen, die die Netzfrequenz destabilisieren. Die meisten privaten Solaranlagen speisen derzeit ungesteuert ein, ohne Rücksicht auf die aktuelle Nachfrage oder den Zustand des Netzes.

Diese Problematik verschärft sich an Feiertagen, wenn bei gutem Wetter viel Solarstrom produziert wird, aber der Verbrauch niedrig ist. Die Übertragungsnetzbetreiber müssen dann teure Ausgleichsmaßnahmen ergreifen, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Diese Kosten werden letztendlich über die Netzentgelte auf alle Stromverbraucher umgelegt.

Die steigenden Netzkosten als Problemfeld

Aktuelle Entwicklung der Netzentgelte

Die Netzentgelte sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und machen mittlerweile etwa ein Drittel des Strompreises aus. Im Jahr 2024 zahlten Haushalte im Durchschnitt 11,6 Cent Netzentgelt pro Kilowattstunde, verglichen mit 7,5 Cent im Jahr 2021. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf den notwendigen Ausbau der Stromnetze zurückzuführen, der für die Integration erneuerbarer Energien erforderlich ist.

Der milliardenteure Netzausbau verursacht hohe Kosten, die bisher hauptsächlich von den Stromverbrauchern getragen werden, die Strom aus dem Netz beziehen. Solaranlagenbetreiber mit Speichern können ihren Netzbezug jedoch erheblich reduzieren und zahlen entsprechend weniger Netzentgelte, obwohl sie die Netzinfrastruktur für die Einspeisung nutzen und als Backup benötigen.

Das Problem der sinkenden Finanzierungsbasis

Die Bundesnetzagentur sieht ein strukturelles Problem in der aktuellen Finanzierung der Netzkosten. Die Zahl der Nutzer, die in voller Höhe Netzentgelte zahlen, wird immer kleiner, während die Kosten gleichzeitig steigen. Besonders problematisch ist, dass Haushalte mit Solaranlagen und Speichern zwar weniger Netzentgelte zahlen, aber das Netz genauso intensiv nutzen, wenn ihre Anlage nicht produziert.

Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, hat bereits ein Reformverfahren eingeleitet, um eine gerechtere Verteilung der Netzkosten zu erreichen. Dabei werden verschiedene Modelle diskutiert, wie Prosumer (gleichzeitige Produzenten und Konsumenten von Strom) stärker an den Netzkosten beteiligt werden können.

Lösungsansätze für die Netzfinanzierung

Verschiedene Modelle werden derzeit diskutiert, um die Finanzierung der Netzinfrastruktur zukunftsfähig zu gestalten. Eine Möglichkeit wären einspeiseabhängige Entgelte, bei denen auch Stromerzeuger einen Beitrag zu den Netzkosten leisten. Alternativ könnten Grundnetzentgelte eingeführt werden, die unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch oder der Einspeisung erhoben werden.

Ein weiterer Ansatz ist die Bepreisung der Netzanschlusskapazität. Dabei würden Kosten nicht nur nach der tatsächlich genutzten Strommenge berechnet, sondern auch nach der bereitgehaltenen Anschlussleistung. Dies würde insbesondere Betreiber von Solaranlagen mit hoher installierter Leistung stärker belasten.

Gegenargumente und Kritik an den Reformplänen

Position der Grünen und der Solarbranche

Die Grünen haben scharf auf die Reformpläne reagiert und fordern ein Recht auf Solar. Die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge kritisierte, dass die Äußerungen von Ministerin Reiche zu einer massiven Verunsicherung bei Bürgern, Handwerkern und in der Solarbranche geführt haben. Bereits jetzt werden Auftragsrückgänge für Photovoltaikanlagen berichtet.

Der Bundesverband Solarwirtschaft widerspricht der Einschätzung, dass Solaranlagen ohne Förderung wirtschaftlich seien. Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig argumentiert, dass nur Solaranlagen mit hohem Eigenverbrauch sowie sehr große Freiflächenanlagen derzeit ohne EEG-Förderung wirtschaftlich betrieben werden können. Die Marktwerte für Solarstrom lägen im Durchschnitt noch unter den Stromgestehungskosten.

Volkswirtschaftliche Betrachtung

Kritiker der Reformpläne argumentieren, dass die Solarförderung durchaus volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Die Erzeugung erneuerbarer Energien ist mit positiven Effekten wie der Vermeidung von Treibhausgasemissionen und verminderter Importabhängigkeit verbunden. Diese Klimaschutzeffekte kommen der gesamten Gesellschaft zugute und rechtfertigen eine staatliche Förderung.

Zudem wird argumentiert, dass private Solaranlagenbetreiber bereits heute einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Das Abschaffen der Förderung könnte den Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen und die Klimaziele gefährden. Gerade die dezentrale Energieerzeugung durch Bürger wird als wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Energiewende gesehen.

Auswirkungen auf die Energiewende

Eine zu drastische Kürzung der Solarförderung könnte negative Auswirkungen auf die gesamte Energiewende haben. Deutschland hat sich ambitionierte Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt, die nur mit einem kontinuierlichen Zubau erreicht werden können. Ein Einbruch bei den Neuinstallationen würde diese Ziele gefährden.

Die Solarbranche warnt vor den negativen Folgen für Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung. Ein Ende der Förderung würde nicht nur zu weniger Installationen führen, sondern könnte auch Unternehmen in die Insolvenz treiben und Arbeitsplätze vernichten. Dies wäre ein Rückschlag für eine Branche, die in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat.

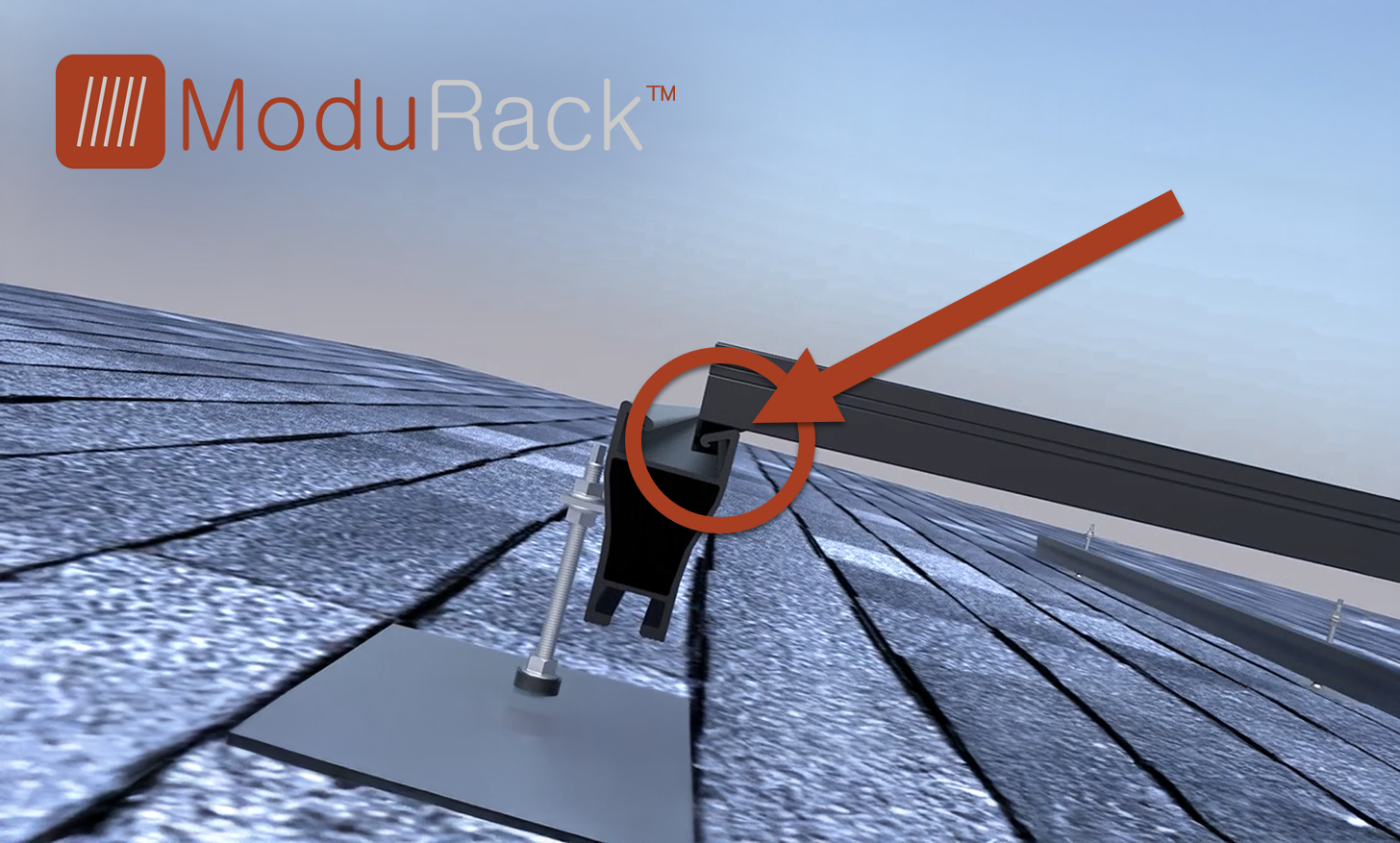

Neu: Patent aus den USA – Solarparks bis zu 30 % günstiger und 40 % schneller und einfacher installieren – mit Erklärvideos!

Neu: Patent aus den USA – Solarparks bis zu 30 % günstiger und 40 % schneller und einfacher installieren – mit Erklärvideos! - Bild: Xpert.Digital

Das Herzstück dieser technologischen Weiterentwicklung ist die bewusste Abkehr von der konventionellen Klemmenbefestigung, die seit Jahrzehnten den Standard darstellt. Das neue und zeit- wie kostengünstigere Montagesystem begegnet dieses mit einem grundlegend anderen, intelligenteren Konzept. Anstatt die Module punktuell zu klemmen, werden sie in eine durchgehende, speziell geformte Trägerschiene eingelegt und dort sicher gehalten. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass alle auftretenden Kräfte – seien es statische Lasten durch Schnee oder dynamische Lasten durch Wind – gleichmäßig über die gesamte Länge des Modulrahmens verteilt werden.

Mehr dazu hier:

Solarstrom goes smart: Wirtschaftlichkeit und technische Innovationen

Technische Lösungsansätze für eine bessere Systemintegration

Intelligente Steuerung und Digitalisierung

Um die Herausforderungen der wachsenden Solarenergie zu bewältigen, sind technische Lösungen erforderlich. Das Solarspitzengesetz, das im Februar 2025 in Kraft getreten ist, sieht vor, dass Netzbetreiber und Anlagenbetreiber verpflichtet werden, die Möglichkeiten zur Steuerung auch kleiner Anlagen zu verbessern.

Intelligente Stromzähler und Steuerungssysteme können dazu beitragen, dass Solaranlagen nicht mehr ungesteuert einspeisen, sondern auf die Bedürfnisse des Netzes reagieren. Dies würde die Netzstabilität verbessern und gleichzeitig die Kosten für Ausgleichsmaßnahmen reduzieren. Anlagenbetreiber, die diese Technik nicht installieren, sollen mit Strafen belegt werden.

Speichertechnologie und Flexibilität

Die zunehmende Verbreitung von Batteriespeichern bietet weitere Möglichkeiten für eine bessere Systemintegration. Moderne Speichersysteme können nicht nur den Eigenverbrauch erhöhen, sondern auch als Puffer für Netzschwankungen dienen. Allerdings gibt es derzeit kaum Anreize, diese Speicher netz- oder marktorientiert einzusetzen.

Zukünftig könnten variable Tarife und zeitabhängige Preise dazu beitragen, dass Speicher flexibler genutzt werden. So könnten sie sich zu Zeiten niedriger Preise laden und bei hoher Nachfrage Strom abgeben. Dies würde sowohl die Netzstabilität verbessern als auch den wirtschaftlichen Nutzen für die Betreiber erhöhen.

Sektorenkopplung und neue Verbrauchsmuster

Die Integration der Solarenergie kann durch neue Verbrauchsmuster verbessert werden. Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge und Power-to-Heat-Anlagen können dazu beitragen, Solarstrom zu Zeiten hoher Erzeugung direkt zu verbrauchen. Dies reduziert die Einspeisung ins Netz und verbessert die Systemintegration.

Auch die Sektorenkopplung bietet Möglichkeiten, überschüssigen Solarstrom sinnvoll zu nutzen. Die Erzeugung von Wasserstoff oder anderen Energieträgern könnte dazu beitragen, die schwankende Erzeugung erneuerbarer Energien auszugleichen.

Wirtschaftliche Bewertung der aktuellen Situation

Amortisation und Rentabilität

Trotz der diskutierten Reformen bleibt Photovoltaik für viele Haushalte eine attraktive Investition. Eine moderne Photovoltaikanlage amortisiert sich unter den Bedingungen von 2025 typischerweise in acht bis zwölf Jahren. Die genaue Amortisationszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom Eigenverbrauchsanteil und den lokalen Strompreisen.

Der Eigenverbrauch ist dabei der entscheidende Faktor für die Wirtschaftlichkeit geworden. Während die Einspeisevergütung nur noch 7,86 Cent pro Kilowattstunde beträgt, können Haushalte durch jede selbst verbrauchte Kilowattstunde 28 bis 35 Cent sparen. Ein hoher Eigenverbrauchsanteil ist daher wichtiger als eine hohe Einspeisung.

Einfluss von Speichersystemen

Batteriespeicher können die Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen erheblich verbessern. Sie ermöglichen es, den Eigenverbrauchsanteil von etwa 30 Prozent ohne Speicher auf bis zu 70 Prozent mit Speicher zu steigern. Dies führt zu deutlich höheren Einsparungen und verkürzt die Amortisationszeit der gesamten Anlage.

Die Kosten für Batteriespeicher sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken und werden voraussichtlich weiter fallen. Dies macht sie für immer mehr Haushalte interessant, auch unabhängig von möglichen Förderkürzungen. Die Kombination aus Solaranlage und Speicher bietet zudem eine höhere Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit vom Stromversorger.

Regionale Unterschiede

Die Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen variiert erheblich je nach Region. In Süddeutschland mit höherer Sonneneinstrahlung sind die Gestehungskosten niedriger als in Norddeutschland. Selbst günstige Anlagen kommen in Norddeutschland auf Gestehungskosten von mindestens 8,7 Cent pro Kilowattstunde, was ohne Förderung die Wirtschaftlichkeit einschränken könnte.

Diese regionalen Unterschiede müssen bei einer Reform der Förderstruktur berücksichtigt werden. Ein komplettes Wegfallen der Förderung könnte dazu führen, dass in weniger sonnenreichen Regionen kaum noch Solaranlagen installiert werden, was den gesamtdeutschen Ausbau der erneuerbaren Energien bremsen würde.

Zukunftsperspektiven und Reformoptionen

Schrittweise Reform statt radikaler Schnitt

Viele Experten plädieren für eine schrittweise Reform der Solarförderung statt für einen radikalen Schnitt. Eine zu abrupte Änderung der Rahmenbedingungen könnte zu einem Einbruch bei den Neuinstallationen führen, wie er bereits nach früheren Förderkürzungen beobachtet wurde. Eine planbare Übergangsphase würde der Branche Zeit geben, sich auf die neuen Bedingungen einzustellen.

Mögliche Reformschritte könnten eine weitere Degression der Einspeisevergütung, die Einführung von Mindestanforderungen für intelligente Steuerung oder die schrittweise Beteiligung an Netzkosten umfassen. Wichtig wäre dabei, dass die Änderungen langfristig angekündigt werden, um Planungssicherheit zu schaffen.

Neue Geschäftsmodelle

Die sich ändernden Rahmenbedingungen eröffnen auch neue Geschäftsmodelle für die Solarbranche. Direktvermarktung, Power Purchase Agreements und Mieterstrom könnten an Bedeutung gewinnen, wenn die klassische Einspeisevergütung wegfällt. Diese Modelle erfordern jedoch oft größere Anlagen und professionelle Vermarktung.

Auch Dienstleistungen rund um Energiemanagement und Flexibilität könnten wichtiger werden. Unternehmen, die intelligente Steuerungssysteme anbieten oder Speicher vermarkten, könnten von den sich ändernden Anforderungen profitieren.

Europäische Perspektive

Die Diskussion um die Solarförderung findet nicht nur in Deutschland statt, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Dabei zeigt sich, dass unterschiedliche Ansätze verfolgt werden. Einige Länder setzen stärker auf Marktmechanismen, während andere weiterhin auf staatliche Förderung setzen.

Ein koordiniertes europäisches Vorgehen könnte dabei helfen, Verzerrungen im Binnenmarkt zu vermeiden und die Energiewende effizienter zu gestalten. Dies betrifft insbesondere die Frage der Netzkosten und deren Verteilung auf die verschiedenen Akteure im Energiesystem.

Fazit und Bewertung

Die von RWE-Chef Markus Krebber angestoßene Debatte über die Finanzierung der Solarenergie und der Netzinfrastruktur berührt fundamentale Fragen der deutschen Energiewende. Seine Forderung, Solaranlagenbetreiber an den Netzkosten zu beteiligen, ist Teil einer notwendigen Diskussion über die gerechte Verteilung der Lasten und Nutzen der Energiewende.

Die Argumente für eine Reform sind durchaus berechtigt. Die sinkenden Kosten für Solaranlagen, die steigenden Netzentgelte und die Fragen der sozialen Gerechtigkeit erfordern eine Anpassung der bestehenden Strukturen. Gleichzeitig dürfen die Risiken eines zu radikalen Wandels nicht übersehen werden. Ein Einbruch beim Solarausbau würde die Klimaziele gefährden und wichtige industrielle Strukturen zerstören.

Der Schlüssel liegt in einer ausgewogenen Reform, die die verschiedenen Interessen berücksichtigt. Technische Lösungen für eine bessere Systemintegration, faire Kostenverteilung und planbare Übergangsphasen sind dabei entscheidend. Die Energiewende ist zu wichtig für das Klima und die Zukunft Deutschlands, als dass sie durch überhastete oder einseitige Entscheidungen gefährdet werden dürfte.

Letztendlich zeigt die Debatte auch, dass die Energiewende in eine neue Phase eintritt. Während früher der reine Ausbau im Vordergrund stand, geht es nun um die intelligente Integration und faire Finanzierung eines zunehmend komplexen Systems. Diese Herausforderung zu meistern, wird entscheidend für den langfristigen Erfolg der deutschen Energiewende sein.

Schau mal, dieses kleine Detail erspart bis zu 40% Installationszeit und verursacht bis zu 30% weniger Kosten. Kommt aus den USA, ist patentiert.

Das Herzstück der Innovation von ModuRack ist die Abkehr von der konventionellen Klemmenbefestigung. Anstelle von Klemmen werden die Module in eine durchgehende Trägerschiene eingelegt und gehalten.

Mehr dazu hier:

Ihr Partner für Business Development im Bereich Photovoltaik und Bau

Von Industriedach-PV über Solarparks bis hin zu größeren Solarparkplätzen

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.