Die Zwei Gesichter der Innovation: Aufstieg und Wandel des Dual-Use-Sektors in Deutschland und Europa

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 15. August 2025 / Update vom: 15. August 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Die Zwei Gesichter der Innovation: Aufstieg und Wandel des Dual-Use-Sektors in Deutschland und Europa – Bild: Xpert.Digital

KI, Drohnen, Quantencomputer: Die unsichtbare Revolution, die Alltag und Kriegsführung für immer verändert

### Vom Smartphone zur Waffe: Diese Alltagstechnik hat ein Doppelleben ### Putins Krieg als Booster: Warum jetzt Milliarden in deutsche Tech-Firmen mit Doppelleben fließen ### Nicht nur Panzer und Gewehre: Wie zivile Start-ups die moderne Verteidigung auf den Kopf stellen ### Die “Zeitenwende” im Tech-Sektor: Deutschlands heikle Gratwanderung zwischen Innovation und Rüstung ### Fortschritt mit zwei Gesichtern: Das gefährliche Dilemma hinter den wichtigsten Technologien unserer Zeit ###

Die neue Relevanz von Dual-Use-Technologien – Definition und historische Entwicklung des Begriffs

Der Begriff „Dual-Use“ bezeichnet Güter, Software und Technologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. Diese doppelte Verwendbarkeit ist keine neue Erscheinung, doch das Konzept und seine strategische Bedeutung haben sich im Laufe der Zeit fundamental gewandelt. Ursprünglich bezog sich der Terminus nach dem Zweiten Weltkrieg auf einen eng definierten Bereich: spaltbares Material, das sowohl zur Energiegewinnung in zivilen Kernkraftwerken als auch zum Bau von Atomwaffen genutzt werden konnte. Diese frühe Definition war reaktiv und diente primär der Kontrolle einer staatlich entwickelten, hochsensiblen Technologie. Historisch betrachtet reicht das Dilemma des doppelten Verwendungszwecks jedoch weiter zurück. Ein prägnantes Beispiel aus der Zeit vor der Begriffsprägung ist die Haber-Bosch-Synthese von Ammoniak, die einerseits die Landwirtschaft durch Kunstdünger revolutionierte, andererseits aber auch die Massenproduktion von Sprengstoff und chemischen Waffen im Ersten Weltkrieg ermöglichte.

Heute hat sich die Bedeutung von Dual-Use dramatisch erweitert. Sie umfasst eine breite Palette von kommerziellen Produkten und Technologien, die potenziell auch für militärische Zwecke, zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen oder für terroristische Aktivitäten missbraucht werden könnten. Die Kontrollen beschränken sich nicht mehr nur auf physische Güter. Sie erstrecken sich explizit auch auf immaterielle Werte wie Software und technisches Know-how, deren Transfer über digitale Kanäle wie E-Mail, Cloud-Speicher oder Videokonferenzen erfolgen kann. Diese Ausweitung spiegelt die Realität einer digitalisierten und vernetzten Welt wider, in der technologische Fähigkeiten nicht mehr zwangsläufig an materielle Objekte gebunden sind.

Der Paradigmenwechsel: Vom „Spin-Off“ zum „Spin-On“

Die wachsende Bedeutung des Dual-Use-Sektors ist untrennbar mit einem fundamentalen Paradigmenwechsel in der globalen Innovationslandschaft verbunden. Während des Kalten Krieges fungierte die Verteidigungsindustrie als primärer Motor des technologischen Fortschritts. Bahnbrechende Erfindungen wie das Global Positioning System (GPS), die Mikrowellentechnologie oder die digitale Fotografie entstanden aus militärischer Forschung und Entwicklung und wurden erst später für den zivilen Markt adaptiert – ein Prozess, der als „Spin-Off“ bekannt ist. Der Staat und seine Rüstungsunternehmen waren die unangefochtenen Innovationsführer.

Nach dem Ende des Kalten Krieges kehrte sich diese Dynamik zunehmend um. Heute treibt der private, kommerzielle Sektor den Großteil der Forschung und Entwicklung voran, insbesondere in Schlüsselbereichen wie künstlicher Intelligenz, Biotechnologie und Informationstechnologie. Militärische Organisationen sind nun immer häufiger darauf angewiesen, diese kommerziell entwickelten Technologien für ihre Zwecke zu adaptieren und zu integrieren. Dieser umgekehrte Prozess wird als „Spin-On“ bezeichnet. Diese Entwicklung hat weitreichende Konsequenzen: Streitkräfte sind nicht mehr die alleinigen Treiber der Innovation, sondern werden zu Kunden auf einem dynamischen zivilen Markt. Sie müssen lernen, mit agilen Start-ups und schnelllebigen Technologiezyklen umzugehen, die sich stark von den traditionellen, langwierigen Beschaffungsprozessen der Rüstungsindustrie unterscheiden.

Dual-Use als Strategie: Mehr als nur eine Produktkategorie

Diese veränderte Innovationsdynamik hat dazu geführt, dass „Dual-Use“ heute weit mehr ist als nur eine regulatorische Klassifizierung zur Exportkontrolle. Für eine wachsende Zahl von Unternehmen, insbesondere für technologieorientierte Start-ups und deren Investoren, ist es zu einer bewussten und zentralen Geschäftsstrategie geworden. Anstatt passiv von Behörden als Dual-Use-Produzent eingestuft zu werden, positionieren sich diese Firmen aktiv in beiden Märkten – dem zivilen und dem staatlich-militärischen.

Eine Dual-Use-Strategie zu verfolgen, bedeutet, bewusste Entscheidungen und Kompromisse zu treffen. Es geht darum, Produkte von Grund auf so zu konzipieren, dass sie die Anforderungen beider Kundengruppen erfüllen können. Dies erfordert ein tiefes Verständnis für die oft sehr unterschiedlichen Beschaffungszyklen, regulatorischen Hürden und Finanzierungsmechanismen der kommerziellen und der militärischen Welt. Für ein Start-up kann diese Strategie den Zugang zu einem breiteren Spektrum an Finanzierungsquellen eröffnen, von Risikokapital bis hin zu staatlichen Förderprogrammen und Verteidigungsaufträgen. Gleichzeitig ermöglicht sie eine Diversifizierung der Einnahmequellen und reduziert die Abhängigkeit von einem einzigen Markt. Die semantische und strategische Wandlung des Begriffs “Dual-Use” ist somit kein Zufall, sondern eine direkte Folge der veränderten globalen Forschungs- und Entwicklungslandschaft. Die Bedeutung hat sich von einem von oben verordneten Kontrollmechanismus zu einer von unten nach oben gerichteten Marktstrategie entwickelt, die den Wandel der Innovationsführerschaft vom Staat zum Privatsektor widerspiegelt.

Wachstumstreiber einer boomenden Industrie

Der Aufstieg des Dual-Use-Sektors von einer Nische zu einem strategischen Schwerpunkt für Regierungen, Investoren und Unternehmen wird von einer Konvergenz mehrerer starker Kräfte angetrieben. Diese schaffen ein Umfeld, in dem die Nachfrage nach und das Angebot an Technologien mit doppeltem Verwendungszweck exponentiell wachsen.

Geopolitische Spannungen als Katalysator

Der wichtigste nachfrageseitige Treiber ist die sich verschlechternde globale Sicherheitslage. Die Rückkehr des strategischen Wettbewerbs zwischen Großmächten, insbesondere zwischen den USA und China, sowie der Krieg in der Ukraine haben die Wahrnehmung von Sicherheit in westlichen Demokratien grundlegend verändert. Nach Jahrzehnten relativer Stabilität sehen sich NATO- und EU-Staaten mit der Notwendigkeit konfrontiert, ihre Verteidigungsfähigkeiten schnell zu modernisieren und technologische Überlegenheit zu sichern. Diese Dringlichkeit hat eine massive Nachfrage nach innovativen Lösungen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, autonomen Systemen und fortschrittlicher Kommunikation geschaffen – Fähigkeiten, bei denen kommerziell entwickelte Technologien oft agiler, fortschrittlicher und kosteneffizienter sind als traditionelle Rüstungsgüter. Der Konflikt in der Ukraine dient dabei als ein Reallabor, das den Wert von anpassungsfähigen, softwaregesteuerten Dual-Use-Systemen wie Drohnen und KI-gestützter Aufklärung eindrucksvoll demonstriert.

Steigende Verteidigungsbudgets und neue Finanzierungsquellen

Die geopolitischen Verwerfungen haben zu konkreten finanziellen Konsequenzen geführt. Regierungen in ganz Europa haben ihre Verteidigungsausgaben drastisch erhöht. Deutschland hat sein Budget für militärische Beschaffungen verdoppelt, während die EU allein im Jahr 2024 1,5 Milliarden Euro für verteidigungsbezogene Forschung und Entwicklung durch Initiativen wie den Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) bereitgestellt hat. Ein besonders signifikanter Schritt war die Einrichtung des NATO-Innovationsfonds, der mit einem Kapital von 1 Milliarde Euro gezielt in Dual-Use-Start-ups in den Mitgliedstaaten investiert. Diese öffentlichen Mittel schaffen einen attraktiven und gut finanzierten Markt, der wiederum privates Kapital anzieht. Initiativen wie Horizon Europe und der EDF priorisieren zunehmend das Dual-Use-Potenzial bei der Vergabe von Fördermitteln, was die Synergien zwischen ziviler Innovation und sicherheitspolitischen Zielen weiter stärkt.

Die Rolle von Start-ups und Risikokapital

Auf der Angebotsseite sind es vor allem agile Start-ups, die die traditionelle, von wenigen großen Rüstungskonzernen dominierte Verteidigungsindustrie herausfordern. Diese jungen Unternehmen sind in der Lage, Innovationen aus dem kommerziellen Sektor schnell zu adaptieren und für militärische Anforderungen anzupassen. Dieser Trend wird durch eine wachsende Bereitschaft von Risikokapitalgebern (VCs) befeuert, in den Sektor zu investieren. Weltweit wurden 54 VC-Fonds identifiziert, die sich explizit auf Dual-Use-Technologien spezialisiert haben. Die geografische Verteilung dieser Fonds ist aufschlussreich: Fast die Hälfte (48 %) hat ihren Sitz in den USA, gefolgt vom Vereinigten Königreich (11 %). Bemerkenswert ist, dass 15 % in der Ukraine, den baltischen Staaten und osteuropäischen Ländern wie Polen und Tschechien angesiedelt sind – eine direkte Widerspiegelung der erhöhten sicherheitspolitischen Dringlichkeit in diesen Regionen.

Diese Entwicklungen haben eine sich selbst verstärkende Dynamik in Gang gesetzt. Geopolitische Risiken erzeugen einen klaren Nachfrageimpuls für neue militärische Fähigkeiten. Regierungen reagieren mit massiven öffentlichen Investitionen, die einen lukrativen Markt schaffen. Dieser Markt wiederum senkt das Risiko für private Investoren, die traditionell die langen und bürokratischen Verkaufszyklen im Verteidigungssektor scheuten. Das nun fließende Risikokapital finanziert agile Start-ups, die Spitzentechnologien entwickeln, welche dann an die Regierungen verkauft werden, um die ursprüngliche Nachfrage zu befriedigen. Dieser Kreislauf, bei dem geopolitisches Risiko direkt in Risikokapital und technologische Innovation umgewandelt wird, schafft ein neues, transatlantisches verteidigungsindustrielles Ökosystem, das parallel zu den traditionellen Beschaffungskanälen existiert und diese zunehmend beeinflusst.

Der rechtliche Rahmen: Kontrolle und Komplexität in Deutschland und der EU

Die wachsende Bedeutung von Dual-Use-Technologien geht mit einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Umfeld einher. Staaten und Staatengemeinschaften stehen vor der Herausforderung, den legitimen Handel zu ermöglichen und Innovation zu fördern, während sie gleichzeitig die Verbreitung von Technologien verhindern müssen, die die internationale Sicherheit gefährden oder für Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden könnten.

Die EU-Dual-Use-Verordnung 2021/821

Das zentrale Rechtsinstrument zur Kontrolle des Exports von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck in der Europäischen Union ist die Verordnung (EU) 2021/821. Diese Verordnung, die ihre Vorgängerin aus dem Jahr 2009 ersetzt, schafft ein gemeinsames System für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung, der Durchfuhr und des Transfers von Dual-Use-Gütern. Ihr Hauptziel ist es, zur internationalen Friedenssicherung beizutragen und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern.

Herzstück der Verordnung ist Anhang I, eine umfassende Liste von kontrollierten Gütern, die auf international vereinbarten Kontrollregimen wie dem Wassenaar-Arrangement basiert. Für die Ausfuhr von auf dieser Liste genannten Gütern aus dem EU-Zollgebiet ist eine Genehmigung erforderlich. Die Verordnung sieht verschiedene Arten von Genehmigungen vor, um den unterschiedlichen Anforderungen des Handels gerecht zu werden:

Allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der Union (EUGEAs): Diese erlauben den Export bestimmter Güter in bestimmte Länder (z.B. Australien, USA, Japan) unter festgelegten Bedingungen und vereinfachen so den Handel mit vertrauenswürdigen Partnern.

Nationale allgemeine Ausfuhrgenehmigungen (NGEAs): Mitgliedstaaten können eigene allgemeine Genehmigungen erlassen, sofern diese mit den EUGEAs vereinbar sind.

Globale und Einzelgenehmigungen: Diese werden von den nationalen Behörden für spezifische Exporteure und Transaktionen erteilt und ermöglichen Exporte an mehrere Endverwender (global) oder an einen bestimmten Endverwender (individuell).

Genehmigungen für Großprojekte: Eine spezielle Form für Exporte im Rahmen von groß angelegten Projekten.

Eine wesentliche Neuerung der Verordnung von 2021 ist die stärkere Berücksichtigung von Menschenrechtsaspekten. Sie führt neue Kontrollen für bestimmte Cyber-Überwachungstechnologien ein, die zur internen Repression oder zur Begehung schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen verwendet werden könnten. Zudem verpflichtet die Verordnung Exporteure zu einer sorgfältigen Prüfung ihrer Geschäfte (Due Diligence) und zur Führung detaillierter Aufzeichnungen für einen Zeitraum von fünf Jahren.

Nationale Umsetzung in Deutschland: AWG und AWV

In Deutschland wird der europäische Rechtsrahmen durch nationale Gesetze umgesetzt und ergänzt. Die zentralen Vorschriften sind das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und die darauf basierende Außenwirtschaftsverordnung (AWV). Das AWG legt den grundsätzlichen Rahmen fest, dass der Außenwirtschaftsverkehr frei ist, aber aus Gründen der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder zur Erfüllung internationaler Verpflichtungen beschränkt werden kann.

Die konkreten Genehmigungspflichten und Verfahren sind in der AWV geregelt. Die für die Erteilung von Lizenzen und die Durchsetzung der Vorschriften zuständige Behörde ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Das BAFA prüft Anträge, erteilt Genehmigungen und überwacht die Einhaltung der komplexen Regelungen. Deutschland ist bekannt für eine strikte Anwendung des EU-Regimes, mit einem besonderen Augenmerk auf die Kontrolle des Transfers von immateriellem Technologiewissen.

Nationale Erweiterungen und die Herausforderung neuer Technologien

Ein entscheidender Aspekt des EU-Systems ist, dass es den Mitgliedstaaten erlaubt, über die gemeinsame EU-Liste hinausgehende nationale Kontrollen für weitere Güter einzuführen. Deutschland hat von dieser Möglichkeit im Juli 2024 Gebrauch gemacht und seine nationale Ausfuhrliste (Teil I Abschnitt B der AWV) um eine Reihe sogenannter „neuer Technologien“ (Emerging Technologies) erweitert. Dazu gehören nun unter anderem bestimmte Quantencomputer und deren Komponenten, spezifische Anlagen zur Halbleiterfertigung und fortschrittliche KI-Systeme.

Dieser Schritt verdeutlicht ein grundlegendes Spannungsfeld im europäischen Exportkontrollsystem. Während die EU-Kommission ein harmonisiertes Vorgehen anstrebt, um einen regulatorischen „Flickenteppich“ zu vermeiden, sehen sich einzelne Mitgliedstaaten aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung und akuter Sicherheitsbedenken gezwungen, unilateral voranzugehen. Die Geschwindigkeit, mit der Technologien wie KI und Quantencomputing voranschreiten, übersteigt die Anpassungsfähigkeit der oft langsamen, konsensbasierten internationalen Kontrollregime. Nationale Alleingänge wie der deutsche sind daher eine logische, wenn auch für den Binnenmarkt herausfordernde Reaktion auf ein Sicherheitsdilemma, bei dem das Abwarten auf einen internationalen Konsens als zu riskant empfunden wird. Das Recht wird hier selbst zum strategischen Instrument im Wettlauf um technologische Sicherheit.

Internationale Regime: Das Wassenaar-Arrangement

Auf globaler Ebene ist das Wassenaar-Arrangement das wichtigste multilaterale Abkommen zur Kontrolle des Exports von konventionellen Waffen und Dual-Use-Gütern. Es wurde 1996 als Nachfolger des COCOM-Regimes aus der Zeit des Kalten Krieges gegründet und hat derzeit 42 Mitgliedstaaten. Im Gegensatz zu COCOM, das sich gezielt gegen den Ostblock richtete, ist das Wassenaar-Arrangement nicht gegen einen bestimmten Staat gerichtet. Sein Hauptzweck ist die Förderung von Transparenz und größerer Verantwortung bei Rüstungstransfers, um destabilisierende Anhäufungen von Waffen zu verhindern.

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich freiwillig, die auf gemeinsamen Listen (Munitionsliste und Dual-Use-Liste) aufgeführten Güter nationalen Exportkontrollen zu unterwerfen und sich gegenseitig über die Genehmigung oder Ablehnung von Exporten in bestimmte Länder zu informieren. Das Arrangement hat jedoch entscheidende Schwächen: Es ist rechtlich nicht bindend, Entscheidungen werden im Konsens getroffen, und es gibt keine Veto-Möglichkeit. Wenn ein Mitgliedstaat einen Export ablehnt, kann ein anderer ihn dennoch genehmigen. In einer Zeit zunehmender geopolitischer Konfrontation erweist sich dieser konsensbasierte Ansatz als zunehmend ineffektiv, was die Tendenz zu unilateralen oder minilateralen Maßnahmen unter gleichgesinnten Staaten weiter verstärkt.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Deutschlands Dual-Use-Ökosystem: Start-ups gegen Industrie-Riesen

Technologiefelder im Fokus: Die 5 Bausteine der modernen Verteidigung

Die Unschärfe der Grenze zwischen ziviler und militärischer Technologie zeigt sich am deutlichsten in den Schlüsseltechnologiefeldern des 21. Jahrhunderts. In diesen Bereichen entscheidet sich nicht nur die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch die strategische Handlungsfähigkeit von Staaten.

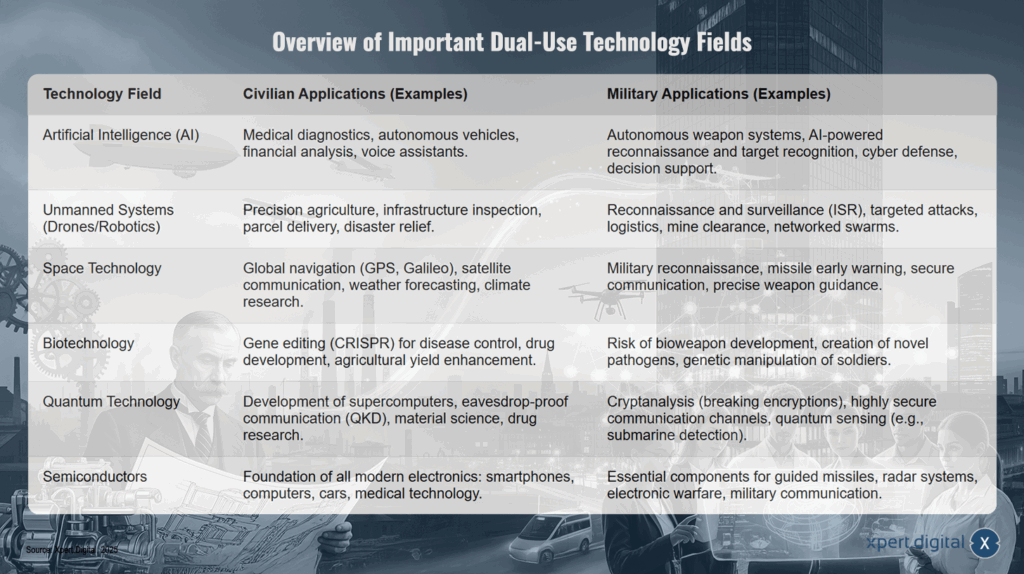

Überblick über wichtige Dual-Use-Technologiefelder

Künstliche Intelligenz (KI) und Autonome Systeme

Künstliche Intelligenz ist wohl das prägnanteste Beispiel für eine tiefgreifende Dual-Use-Technologie. Im zivilen Bereich treibt sie Innovationen in der medizinischen Diagnostik, bei autonomen Fahrzeugen und in der Finanzanalyse voran. Dieselben Algorithmen, die Muster in medizinischen Bildern erkennen, können auch zur Analyse von Satellitenbildern zur Zielidentifizierung eingesetzt werden. Militärisch ermöglicht KI die Entwicklung autonomer Waffensysteme, beschleunigt die Auswertung riesiger Datenmengen für die Aufklärung und kann Entscheidungszyklen in der Gefechtsführung drastisch verkürzen. Die Fähigkeit von KI, in komplexen und dynamischen Umgebungen selbstständig zu agieren, ist sowohl für zivile Robotik als auch für militärische Drohnen und unbemannte Fahrzeuge von zentraler Bedeutung.

Unbemannte Systeme: Drohnen und Robotik

Unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) und Bodenroboter sind aus beiden Welten nicht mehr wegzudenken. Zivil werden sie zur Inspektion von Windkraftanlagen und Pipelines, in der Präzisionslandwirtschaft zur Überwachung von Ernten oder bei Such- und Rettungseinsätzen nach Naturkatastrophen eingesetzt. Im militärischen Kontext haben sie das Schlachtfeld revolutioniert. Sie dienen der unauffälligen Aufklärung und Überwachung (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance – ISR), führen präzise Angriffe durch, transportieren Nachschub an die Frontlinie und können zur Entschärfung von Sprengsätzen verwendet werden. Die Fähigkeit, Drohnen in vernetzten Schwärmen operieren zu lassen, eröffnet völlig neue taktische Möglichkeiten, die sowohl für zivile Logistik als auch für militärische Sättigungsangriffe relevant sind.

Raumfahrttechnologie und Satelliten

Technologien für den Weltraum sind von Natur aus Dual-Use. Das Global Positioning System (GPS), ursprünglich ein rein militärisches System, ist heute die Grundlage für unzählige zivile Anwendungen, von der Autonavigation bis zur Logistiksteuerung. Satelliten liefern Daten für die Wettervorhersage und Klimaforschung, ermöglichen aber gleichzeitig militärische Aufklärung und dienen als Frühwarnsysteme vor Raketenangriffen. Satellitenkommunikation ist für das globale Internet und die Medienübertragung ebenso unerlässlich wie für die abhörsichere Kommunikation und Steuerung militärischer Einheiten weltweit.

Biotechnologie und Synthetische Biologie

Die Biotechnologie birgt ein enormes Potenzial für die menschliche Gesundheit und die Landwirtschaft, etwa durch Gen-Editierungswerkzeuge wie CRISPR-Cas9 zur Behandlung von Erbkrankheiten oder die Entwicklung neuer Medikamente. Gleichzeitig weckt sie erhebliche sicherheitspolitische Bedenken. Dieselben Techniken, die zur Heilung eingesetzt werden, könnten theoretisch auch zur Entwicklung neuartiger, hochgefährlicher biologischer Waffen missbraucht werden. Die synthetische Biologie, die es ermöglicht, Organismen von Grund auf neu zu konstruieren, verschärft dieses Dilemma, da sie die Herstellung bekannter Pathogene oder die Schaffung völlig neuer Krankheitserreger erleichtern könnte.

Quantentechnologie

Die Quantentechnologie steht an der Schwelle zur praktischen Anwendung und verspricht, die Bereiche Computer, Kommunikation und Sensorik zu revolutionieren. Quantencomputer könnten komplexe Probleme lösen, die für heutige Supercomputer unlösbar sind, was zu Durchbrüchen in der Materialwissenschaft und der Medikamentenentwicklung führen könnte. Gleichzeitig stellt ihre immense Rechenleistung eine existenzielle Bedrohung für die heutige Kryptographie dar, da sie in der Lage wären, gängige Verschlüsselungsstandards zu brechen. Die Quantenkommunikation verspricht hingegen durch Verfahren wie die Quantenschlüsselverteilung (QKD) eine prinzipiell abhörsichere Datenübertragung. Quantensensoren könnten eine Navigation ohne GPS ermöglichen oder die Ortung von U-Booten drastisch verbessern, was das strategische Gleichgewicht auf den Weltmeeren verändern würde.

Prominente Akteure: Die deutsche Dual-Use-Landschaft im Detail

Die deutsche und europäische Dual-Use-Landschaft ist durch ein zweigeteiltes Ökosystem geprägt. Auf der einen Seite stehen neue, hochspezialisierte und softwaregetriebene Start-ups, die als Herausforderer den Markt mit agilen Lösungen aufmischen. Auf der anderen Seite agieren etablierte Industriegiganten, die die fundamentalen Basistechnologien und Plattformen bereitstellen, auf denen viele dieser neuen Anwendungen erst möglich werden.

Die neuen Herausforderer: Software- und KI-getriebene Start-ups

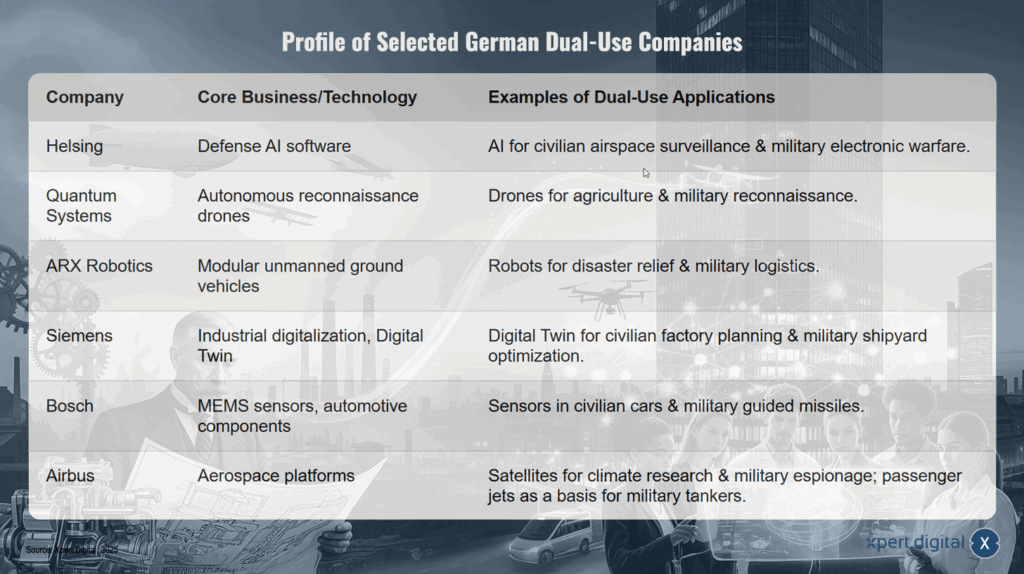

Helsing

Das 2021 in München gegründete Unternehmen hat sich in kürzester Zeit zu einem der prominentesten Akteure im Bereich der Verteidigungs-KI in Europa entwickelt. Helsing verfolgt einen konsequenten „Software-First“-Ansatz. Anstatt primär neue Hardware zu entwickeln, konzentriert sich das Unternehmen darauf, bestehende militärische Plattformen wie den Eurofighter-Kampfjet durch KI-gestützte Software aufzuwerten und neue unbemannte Systeme mit überlegener Intelligenz auszustatten. Zu den Kernprodukten gehören Centaur, ein KI-System für den autonomen Luftkampf, das bereits erfolgreich einen Gripen-Jet geflogen hat; Cirra, eine KI-Software zur Analyse von Radarsignalen für die elektronische Kriegsführung; Altra, eine vernetzte Aufklärungs- und Wirkungsplattform, die Daten von Drohnen und Bodensensoren fusioniert, um Zielprozesse zu beschleunigen; und die HX-2, eine softwaredefinierte Angriffsdrohne, die auch in Umgebungen ohne GPS-Empfang und unter starker elektronischer Störung präzise agieren kann. Mit einer Bewertung von über 12 Milliarden Euro nach einer Finanzierungsrunde von 600 Millionen Euro im Jahr 2025 und strategischen Partnerschaften, wie mit dem französischen KI-Unternehmen Mistral AI, positioniert sich Helsing als europäischer Champion für technologische Souveränität im KI-Bereich.

Quantum Systems

Ebenfalls aus der Nähe von München stammend, ist Quantum Systems ein führender Hersteller von unbemannten Flugsystemen (UAS), der ein klares Dual-Use-Modell verfolgt. Das Unternehmen entwickelt und produziert elektrisch angetriebene Senkrechtstarter-Drohnen (eVTOL), die sowohl für militärische als auch für zivile Kunden konzipiert sind. Ihr Flaggschiff, die Vector-Drohne, hat sich im Einsatz in der Ukraine als robustes Aufklärungssystem bewährt, das dank KI-Unterstützung auch in GPS-verweigerten Umgebungen navigieren und Ziele identifizieren kann. Gleichzeitig werden die Drohnen des Unternehmens von kommerziellen Kunden in der Landwirtschaft zur Überwachung von Feldern, im Bergbau zur Volumenberechnung oder von Energieversorgern zur Inspektion von Stromleitungen eingesetzt. Diese doppelte Ausrichtung ermöglicht es Quantum Systems, Innovationen aus beiden Märkten zu nutzen und Skaleneffekte zu erzielen.

ARX Robotics

Dieses Unternehmen spezialisiert sich auf unbemannte Bodenfahrzeuge (Unmanned Ground Vehicles – UGVs) und demonstriert eindrucksvoll das Dual-Use-Potenzial in der Landrobotik. Die GEREON-Plattformen sind modular aufgebaut und können für eine Vielzahl von Missionen konfiguriert werden. Im militärischen Kontext dienen sie dem Transport von Material und verletzten Soldaten (MedEvac), der Aufklärung und Überwachung oder als mobile Waffenplattformen. Ihre Robustheit und Autonomiefähigkeiten wurden ebenfalls im Ukraine-Krieg unter Beweis gestellt. Dieselben Roboter können jedoch nahtlos in zivilen und humanitären Szenarien eingesetzt werden, etwa zur Lieferung von Hilfsgütern in Katastrophengebieten, bei der Brandbekämpfung oder bei Such- und Rettungseinsätzen.

Die etablierten Giganten: Fundamentale Enabler-Technologien

Siemens

Als globaler Technologiekonzern ist Siemens kein klassisches Rüstungsunternehmen, aber ein fundamentaler Wegbereiter für den Dual-Use-Sektor. Die Kernkompetenz liegt in der Bereitstellung von industrieller Software und Digitalisierungslösungen. Das Konzept des Digitalen Zwillings ist hierbei zentral. Es ermöglicht, komplexe physische Systeme – von einer einzelnen Maschine über eine ganze Fabrik bis hin zu einem Flugzeug oder Schiff – virtuell abzubilden, zu simulieren und zu optimieren, bevor sie real gebaut werden. Diese Technologie wird zur Effizienzsteigerung in der zivilen Fertigung ebenso eingesetzt wie zur Modernisierung ganzer Werften der U.S. Navy, dem größten bekannten industriellen Digital-Twin-Projekt. Mit seiner Product Lifecycle Management (PLM) Software wie NX und Teamcenter liefert Siemens das digitale Rückgrat für die Entwicklung komplexer Produkte in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie.

Bosch

Ähnlich wie Siemens ist Bosch ein entscheidender Lieferant von Basistechnologien mit inhärentem Dual-Use-Charakter. Eine Schlüsselrolle spielen hier die MEMS-Sensoren (mikroelektromechanische Systeme). Diese winzigen Sensoren, die Beschleunigung, Drehraten oder Druck messen, sind heute allgegenwärtig in der Automobilelektronik (z.B. für Airbags und ESP) und in der Unterhaltungselektronik (z.B. in Smartphones zur Bildstabilisierung). Dieselben hochpräzisen und robusten Sensoren sind jedoch auch unverzichtbare Komponenten in militärischen Systemen. Sie werden zur Navigation und Stabilisierung von Drohnen, in der Lenkung von Raketen und intelligenter Munition sowie in Avioniksystemen eingesetzt. Auch wenn Bosch seine MEMS-Sensoren nicht primär für militärische Zwecke entwickelt, ist ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für den Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung.

Airbus

Als einer der größten Luft- und Raumfahrtkonzerne der Welt ist Airbus ein Paradebeispiel für ein Unternehmen, das Dual-Use strategisch in seinen Plattformen umsetzt. Ein herausragendes Beispiel ist der Airbus A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport), der auf dem zivilen A330-Passagierflugzeug basiert und zu einem vielseitigen Militärflugzeug für Luftbetankung, Truppen- und Frachttransport sowie medizinische Evakuierungen umgebaut wird. Im Weltraumbereich verfolgt Airbus eine ähnliche Strategie. Die hochauflösenden Erdbeobachtungssatelliten der Pléiades Neo-Konstellation liefern Bilder mit einer Auflösung von 30 cm. Diese Daten werden sowohl von kommerziellen Kunden für Anwendungen wie Stadtplanung, Landwirtschaft und Katastrophenmanagement als auch von Regierungen und Verteidigungsministerien für geheimdienstliche Aufklärung und Missionsplanung genutzt.

Profil ausgewählter deutscher Dual-Use-Unternehmen

Ihre Dual-Use Logistikexperten

Die Weltwirtschaft durchlebt derzeit einen fundamentalen Wandel, einen Epochenbruch, der die Grundpfeiler der globalen Logistik erschüttert. Die Ära der Hyper-Globalisierung, die durch das unerschütterliche Streben nach maximaler Effizienz und das “Just-in-Time”-Prinzip geprägt war, weicht einer neuen Realität. Diese ist von tiefgreifenden strukturellen Brüchen, geopolitischen Machtverschiebungen und einer fortschreitenden wirtschaftspolitischen Fragmentierung gekennzeichnet. Die einst als selbstverständlich angenommene Planbarkeit internationaler Märkte und Lieferketten löst sich auf und wird durch eine Phase wachsender Unsicherheit ersetzt.

Passend dazu:

Dual-Use in Deutschland: Innovationsmotor mit gesellschaftlichen Konflikten

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Dimensionen

Der wachsende Dual-Use-Sektor ist nicht nur ein technologisches und sicherheitspolitisches Phänomen, sondern hat auch tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen. Insbesondere in Deutschland entfaltet sich eine komplexe Dynamik zwischen wirtschaftlichen Chancen, strukturellen Herausforderungen für neue Unternehmen und einer tief verwurzelten öffentlichen Skepsis.

Der Dual-Use-Sektor als Wirtschaftsfaktor für Deutschland

Die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, zu der auch viele Dual-Use-Unternehmen gehören, ist ein signifikanter Wirtschaftsfaktor. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie, ein Kernbereich des Sektors, einen Umsatz von 52 Milliarden Euro und beschäftigte 120.000 Menschen. Die gesamte deutsche Verteidigungsindustrie setzte 2020 knapp 11,3 Milliarden Euro um. Studien, wie die des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, legen nahe, dass erhöhte und gezielte Verteidigungsausgaben erhebliche positive Effekte auf das Bruttoinlandsprodukt haben können. Insbesondere wenn Investitionen in heimische, hochtechnologische Rüstungsgüter fließen, können sogenannte „Spillover“-Effekte entstehen: Technologische Fortschritte aus der Verteidigungsforschung diffundieren in andere Wirtschaftszweige und steigern dort die Produktivität. Eine Erhöhung der Militärausgaben um 1 % des BIP könnte demnach die langfristige Produktivität um ein Viertelprozent steigern. Diese wirtschaftliche Perspektive ist ein zentrales Argument für den politisch forcierten Ausbau der nationalen und europäischen Verteidigungsfähigkeiten.

Das „Tal des Todes“: Herausforderungen für Start-ups

Trotz der gestiegenen Investitionen und der strategischen Bedeutung des Sektors stehen gerade innovative Start-ups vor erheblichen Hürden. Das sogenannte „Tal des Todes“ (Valley of Death) beschreibt die kritische Phase, in der ein Start-up nach erfolgreichen Pilotprojekten und erster Finanzierung Schwierigkeiten hat, langfristige, großvolumige Aufträge zu erhalten und den Übergang zur Serienproduktion zu schaffen. Die Gründe hierfür sind vielfältig:

Langwierige Beschaffungsprozesse: Die Beschaffungszyklen staatlicher Stellen sind oft langsam, bürokratisch und auf die Zusammenarbeit mit etablierten Großkonzernen ausgelegt. Für Start-ups mit kurzen Innovationszyklen und begrenzten finanziellen Mitteln ist dieses System schwer zu navigieren.

Risikoaversion: Militärische Auftraggeber sind oft risikoscheu und zögern, sich auf junge, finanziell weniger stabile Unternehmen zu verlassen, selbst wenn deren Technologie überlegen ist.

Skalierungsprobleme: Den meisten Start-ups fehlt die Infrastruktur für die Massenproduktion von Hardware. Der Schritt von der Prototypenentwicklung zur Fertigung tausender Einheiten stellt eine massive finanzielle und logistische Herausforderung dar.

Diese strukturellen Probleme führen dazu, dass vielversprechende Innovationen oft nicht den Weg in die breite Anwendung bei den Streitkräften finden und Unternehmen scheitern, bevor sie ihr volles Potenzial entfalten können.

Öffentliche Wahrnehmung und die deutsche Debatte

Die strategische Neuausrichtung Deutschlands, oft unter dem Schlagwort „Zeitenwende“ diskutiert, trifft auf eine Gesellschaft, in der die Rüstungsindustrie traditionell ein negatives Image hat. Umfragen zeigen eine tief verwurzelte Skepsis in der Bevölkerung, insbesondere gegenüber Rüstungsexporten. Eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2018 ergab, dass fast zwei Drittel der Deutschen einen vollständigen Stopp aller Waffenexporte befürworten. Auch wenn die öffentliche Meinung seit dem Angriff auf die Ukraine differenzierter geworden ist, bleibt eine grundlegende Ablehnung weit verbreitet.

Diese gesellschaftliche Haltung hat auch institutionelle Konsequenzen. Ein markantes Beispiel ist die Debatte um sogenannte „Zivilklauseln“ an deutschen Hochschulen. Über 70 öffentlich finanzierte Universitäten haben sich in ihren Grundordnungen dazu verpflichtet, ausschließlich für zivile Zwecke zu forschen und jegliche militärbezogene Forschung abzulehnen. Diese „starke Mauer“ zwischen ziviler und militärischer Forschung, die von Teilen der Politik, wie der Bundesforschungsministerin, zunehmend in Frage gestellt wird, steht im krassen Gegensatz zum Innovationsmodell in Ländern wie den USA oder Israel, wo die enge Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Start-ups und dem Verteidigungssektor ein zentraler Motor des technologischen Fortschritts ist. Diese Kluft zwischen politischer Ambition und gesellschaftlich-institutioneller Realität stellt eine erhebliche Hürde für die Entfaltung eines dynamischen Dual-Use-Ökosystems in Deutschland dar. Der Erfolg der „Zeitenwende“ hängt somit nicht nur von finanziellen Mitteln und technologischer Kompetenz ab, sondern auch von der Fähigkeit, diese tief sitzende kulturelle und institutionelle Trägheit zu überwinden.

Zukünftige Entwicklungen und strategische Herausforderungen

Die Dynamik im Dual-Use-Sektor wird sich in den kommenden Jahren weiter beschleunigen. Die Konvergenz disruptiver Technologien, die damit verbundenen ethischen Fragestellungen und der übergeordnete Kampf um strategische Souveränität werden die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Agenda maßgeblich prägen.

Die Konvergenz der Technologien: KI, Quanten und Biologie

Die Zukunft der Dual-Use-Technologie liegt nicht in der isolierten Entwicklung einzelner Felder, sondern in deren zunehmender Verschmelzung. Die Kombination von künstlicher Intelligenz, Quantencomputing und synthetischer Biologie wird Fähigkeiten hervorbringen, deren Potenzial und Risiken heute nur in Ansätzen absehbar sind. Man stelle sich autonome Drohnenschwärme vor, deren kollektives Verhalten von Quantenalgorithmen optimiert wird, um komplexe Aufgaben in der Logistik oder auf dem Schlachtfeld zu lösen. Oder die Verbindung von synthetischer Biologie mit KI zur Entwicklung von Biosensoren, die Krankheiten frühzeitig erkennen oder chemische Kampfstoffe aufspüren können. Diese Konvergenz wird die Grenzen des Möglichen verschieben, aber auch neue, komplexe Bedrohungsszenarien schaffen, die eine vorausschauende und interdisziplinäre Regulierung erfordern.

Das ethische Dilemma: Verantwortung in der Innovation

Mit der wachsenden Macht dieser Technologien rückt das „Dual-Use-Dilemma“ ins Zentrum der ethischen Debatte. Es beschreibt den unauflöslichen Widerspruch, dass Forschung und Innovation, die auf Gutes abzielen – wie die Heilung von Krankheiten oder die Steigerung der Effizienz – gleichzeitig das Potenzial für katastrophalen Missbrauch in sich tragen. Dieses Paradoxon stellt Forscher, Unternehmen und Regierungen vor schwierige Entscheidungen.

Besonders im Bereich der künstlichen Intelligenz werden die ethischen Herausforderungen virulent. Die Nutzung von kommerziellen, im Internet gesammelten Daten zum Training von KI-Systemen, die später für militärische Zielerfassung eingesetzt werden, wirft grundlegende Fragen des Datenschutzes und der menschlichen Würde auf. Algorithmen können Vorurteile aus ihren Trainingsdaten übernehmen und diskriminierende Entscheidungen treffen. Ein fehlerhaftes KI-System auf dem Schlachtfeld könnte zu verheerenden zivilen Opfern führen. Die Forderung nach Transparenz, Rechenschaftspflicht und robusten Governance-Strukturen wird daher immer lauter. Es geht darum, sicherzustellen, dass der Mensch auch in hochautomatisierten Systemen die Kontrolle über kritische Entscheidungen behält und dass ethische Prinzipien fest in der Technologie verankert werden.

Strategische Souveränität im 21. Jahrhundert

Letztlich mündet die Debatte über Dual-Use-Technologien in der übergeordneten Frage der strategischen Souveränität. Für Deutschland und Europa ist die Fähigkeit, kritische Technologien selbst zu entwickeln, zu produzieren und einzusetzen, zu einer Überlebensfrage im globalen Wettbewerb geworden. Es geht darum, Abhängigkeiten von geopolitischen Rivalen zu reduzieren und die eigene Handlungsfähigkeit in einer unsicheren Welt zu sichern.

Die Förderung eines starken und innovativen Dual-Use-Sektors ist dabei ein zentraler Baustein. Dies erfordert jedoch einen anspruchsvollen Balanceakt: Innovation muss gefördert werden, ohne die Sicherheitsrisiken zu vernachlässigen. Wirtschaftliches Wachstum muss mit ethischer Verantwortung in Einklang gebracht werden. Und die strategische Notwendigkeit muss in einer offenen Gesellschaft debattiert und durch öffentliche Akzeptanz legitimiert werden. Der Weg in die technologische Zukunft erfordert nicht nur Ingenieurskunst und Kapital, sondern auch politische Weitsicht, regulatorische Klugheit und einen breiten gesellschaftlichen Dialog über die zwei Gesichter der Innovation.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.