Das Fundament moderner Verteidigung: Gesamtgesellschaftliche Verteidigung, Infrastruktur und Logistik – Resilienz neu denken

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 2. August 2025 / Update vom: 2. August 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Wir müssen anders denken: Infrastruktur, Logistik und gesamtgesellschaftliche Verteidigung – Bild: Xpert.Digital

Worum geht es bei der gesamtgesellschaftlichen Verteidigung heute?

Was bedeutet gesamtgesellschaftliche Verteidigung im Kontext Europas und warum ist ein Umdenken notwendig?

Die Begriffe gesamtgesellschaftliche oder umfassende Verteidigung beschreiben einen Ansatz, bei dem nicht ausschließlich das Militär in die Verteidigungsstrategie eines Landes oder Bündnisses einbezogen wird. Vielmehr sollen auch Zivilgesellschaft, Unternehmen, Verwaltung, Infrastrukturbetreiber und Kommunen zusammenwirken, wenn Bedrohungen wie militärische Angriffe, hybride Operationen oder systemische Krisen auftreten. Die zunehmenden sicherheitspolitischen Unsicherheiten, etwa ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, machen deutlich: Verteidigung ist keine Aufgabe eines Teilbereichs, sondern erfordert die Anstrengung aller. Die Zeiten, in denen man Krisen oder Bedrohungen „an die Spezialisten“ delegieren kann, sind vorbei. Infrastruktur, Logistik und Wirtschaft sichern nicht nur Wohlstand, sondern auch Freiheit und Sicherheit. Die Notwendigkeit eines Umdenkens resultiert aus der Erfahrung, dass Infrastruktur jahrelang rein wirtschaftlich betrachtet und optimiert wurde. Jedoch ist die Fähigkeit, Verteidigung durch schnelle Verlegungen, Versorgungssicherheit und widerstandsfähige Strukturen zu ermöglichen, zur elementaren Staatsaufgabe geworden.

Passend dazu:

Welche Rolle spielt die Industrie in der gesamtgesellschaftlichen Verteidigung?

Industrieunternehmen übernehmen zahlreiche Funktionen, die über den traditionellen Zivilschutz hinausgehen. Sie stellen Produkte und Dienstleistungen für militärische wie zivile Bedarfe bereit, etwa Energieversorgung, IT-Services, Fahrzeuginstandhaltung oder Nahrungsmittelproduktion. Kritische Infrastrukturen, Produktionsketten und Transportlogistik sind eng mit industriellen Akteuren verwoben. Im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Verteidigung wird von der Industrie erwartet, in Krisen flexibel zu reagieren, Produktionskapazitäten umzustellen und mit Behörden zusammenzuarbeiten – beispielsweise zur Aufrechterhaltung der Lieferketten, zur schnellen Instandsetzung von Infrastrukturen oder zur Bereitstellung von Spezialfahrzeugen für den militärischen Transport. Gleichzeitig profitiert die Industrie von staatlicher Unterstützung, Investitionen in Resilienz und klaren rechtlichen Rahmenbedingungen. All dies setzt eine Sicherheits- und Kooperationskultur voraus, in der Industriepartner frühzeitig eingebunden werden, regelmäßig Übungen stattfinden und Schnittstellen mit dem staatlichen Krisenmanagement klar sind.

Warum müssen bei Infrastrukturprojekten neue Wege gedacht werden?

Lange Zeit wurden Infrastrukturprojekte – etwa Straßenbau, Brückensanierung oder öffentliche Gebäude – primär nach zivilen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Kriterien geplant und umgesetzt. Sicherheitspolitische Überlegungen waren nach dem Ende des Kalten Krieges in den Hintergrund getreten. Heute zeigt sich, dass es notwendig ist, Infrastruktur nicht nur für den Alltag, sondern auch für Extremsituationen zu ertüchtigen und vorzuhalten.

Jede Brücke, die nur für PKW und leichtere LKW ausgelegt ist, stellt im Krisenfall einen Engpass für militärische Bewegungen dar – insbesondere für schwere Kampfpanzer und moderne Militärtransporter, die meist viel mehr wiegen, als es derzeitige Normen vorsehen. Das betrifft auch Tunnel, Bahnstrecken, Verladeeinrichtungen sowie Containerumschlagplätze. Hier bedarf es eines Wandels im Denken: Infrastrukturen sollten so geplant werden, dass sie auch für militärische Bedarfe genutzt werden können, ohne ihre zivile Funktion zu beeinträchtigen. Das bedeutet höhere Belastungsgrenzen, flexiblere Nutzung und entsprechende Vorhaltungen (wie absenkbare Brückensockel oder spezielle Rampen).

Ein weiteres Umdenken besteht darin, sicherheitspolitische Aspekte wieder in Ausschreibungen und Bauplanungen einzubeziehen: Schiffe, Züge, Häfen, sogar neue öffentliche Gebäude können so gestaltet werden, dass sie im Notfall schnellen Schutz bieten oder ad hoc umgerüstet werden können (z.B. als Schutzräume, Kommandoposten, Verteilzentren).

Was ist das „Military Schengen“ und warum ist es so wichtig?

Das Konzept des „Military Schengen“ bezieht sich auf die europaweite Bewegungsfreiheit für Militärtransporte, basierend auf dem Vorbild des zivilen Schengen-Abkommens. Ziel ist es, militärische Fahrzeuge, Truppen und Ausrüstung analog zum freien Waren- und Personenverkehr jederzeit möglichst ungehindert quer durch Europa verlegen zu können. Heute führen nationale Regelungen, bürokratische Hürden und unharmonisierte Vorschriften dazu, dass Militärtransporte an Landesgrenzen oft gestoppt werden. Längere Genehmigungsprozesse, Zollformalitäten und technische Restriktionen verzögern die Durchfahrt und erschweren Verteidigungsoperationen erheblich.

Ein „Military Schengen“ würde durch gemeinsame Standards, vorab genehmigte Korridore und digitalisierte Prozesse die Grenzüberschreitung für militärische Transporte wesentlich vereinfachen. Damit ließen sich im Ernstfall Truppen und Material schneller und effizienter dorthin bewegen, wo sie gebraucht werden. Gerade in Zeiten erhöhter Bedrohungslagen, wie durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, zeigt sich der dringende Bedarf, Reaktionszeiten zu verkürzen und Planbarkeit zu ermöglichen.

Passend dazu:

- Das “Military Mobility”-Konzept und ReArm Europe: Strategien zur Stärkung der europäischen Verteidigung

Welche Fortschritte gibt es im Bereich militärische Mobilität in Europa?

Seit 2018 verfolgen 26 EU-Mitgliedstaaten im Rahmen des „Permanent Structured Cooperation“ (PESCO) das Großprojekt „Military Mobility“. Ziel ist es, die Bewegungsfreiheit militärischer Kräfte innerhalb der EU drastisch zu verbessern. Gemeinsame Regeln und Verfahren, die Harmonisierung von Verkehrs- und Zollvorschriften sowie die Modernisierung von Infrastruktur werden in mehreren Arbeitspaketen adressiert. Auch die Schweiz ist 2025 dem Projekt beigetreten.

Bis Ende 2025 sollen wichtige Kernziele erreicht sein: darunter die Einrichtung von Korridoren für militärische Transporte, zentrale Clearingstellen für Genehmigungen und die Einführung eines digitalen Anmeldesystems. Viele Genehmigungsverfahren wurden bereits vereinfacht oder standardisiert; 2025 sind erste Probeläufe entlang ausgewählter Korridore geplant. Langfristig bleibt jedoch eine vollständige Harmonisierung und Ertüchtigung der Infrastruktur eine große Aufgabe.

Gerade Deutschland spielt als geographische Drehscheibe Europas eine Schlüsselrolle, da der Großteil aller Ost-West-Transporte das Land durchqueren muss. In Ulm ist das „Joint Support and Enabling Command“ der NATO sowie das Multinationale Kommando Operative Führung der Bundeswehr stationiert – sie koordinieren die Vorbereitung und Überwachung der Korridore, unterstützen Kommunikations- und Transportstrukturen und bemühen sich um lückenlose internationale Zusammenarbeit.

Passend dazu:

Was fehlt noch, um militärische Mobilität zu erreichen?

Welche Hürden bestehen weiterhin bei der grenzüberschreitenden militärischen Mobilität?

Obwohl rechtliche Grundlagen und einheitliche Papiere für Militärtransporte geschaffen wurden, sind in Europa weiterhin viele praktische Hindernisse zu überwinden:

- Infrastrukturelle Defizite: Zahlreiche Brücken, Bahnstrecken und Straßen sind für schwere Panzer und Großtransporte nicht ausgelegt. Teilweise sind sie marode oder schlicht nicht belastbar genug. Zwangsläufig müssen Transporte oft große Umwege machen.

- Unterschiedliche technische Vorschriften, insbesondere bei Bahnverladungen und Abmessungen der Fahrzeuge, führen zu Problemen.

- Bürokratische Prozesse, die immer noch viele Genehmigungen und Begleitpapiere erfordern, verursachen Zeitverluste.

- Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Nationen ist ausbaufähig – insbesondere bei Geheimhaltungsfragen oder kurzfristigen Ad-hoc-Lagen.

Um alle Korridore wie geplant zu ertüchtigen, fehlen beträchtliche Investitionen in die Infrastruktur. In Deutschland allein werden mindestens 30 Milliarden Euro an Sondermitteln vorgeschlagen, um dringend notwendige Sanierungsarbeiten an Straßen, Brücken und Eisenbahnstrecken umzusetzen. Die ersten Probeläufe sollen zeigen, wie praxistauglich die neu geschaffenen Korridore bereits sind und wo weiterer Nachbesserungsbedarf besteht.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Infrastruktur als Verteidigungsschlüssel: Zusammenarbeit von Kommunen, Bund und Militär neu denken

Warum werden historische Konzepte wie Wallmeistertrupps wieder relevant?

Wallmeistertrupps waren Einheiten innerhalb der Bundeswehr, die in der Zeit des Kalten Krieges dafür verantwortlich waren, Sperranlagen, Feldbefestigungen und speziell vorbereitete Infrastrukturen zu errichten und zu betreuen. Zu ihren Aufgaben gehörten unter anderem das Markieren von Brücken und Straßen hinsichtlich ihrer Belastbarkeit, aber auch das Einbauen von Sprengkammern in Brücken, das Anbringen von Sperrzonen oder das Bereitsstellen von Material zur schnellen infrastrukturellen Umnutzung oder Zerstörung im Verteidigungsfall. Solche Markierungen ermöglichten den Truppen die sichere Nutzung der Verkehrswege, verhinderten Überlastungen und gaben Hinweise auf eventuelle Vorsichtsmaßnahmen.

Mit dem Ende des Kalten Krieges und Anpassungen der Verteidigungsdoktrin wurden die Wallmeisterstrukturen stark zurückgefahren oder aufgelöst. Heute jedoch zeigt sich, dass bestimmte Elemente dieses Ansatzes wieder gefragt sind: Informationen zur Belastbarkeit von Brücken fehlen oftmals, spezielle Vorrichtungen für militärische Nutzung sind selten und die Fähigkeit, Infrastruktur bei Bedarf umzuwidmen, verteilt sich auf unterschiedlichste Stellen. Expertengruppen schlagen vor, zentrale technische Kompetenzen wieder zu bündeln – etwa durch spezialisierte Teams für militärisch relevante Infrastrukturaufgaben. Dies würde die Fähigkeit erhöhen, Straßen und Brücken für schwere Transporte nutzbar zu halten, schnell temporäre Sperren oder Ersatzbauten zu errichten und spezielle Notmaßnahmen zu treffen.

Welche Rolle spielen Binnenhäfen wie Neuss für die Logistik?

Warum sind Binnenhäfen und ihre Ausstattung so wichtig für die militärische Mobilität?

Binnenhäfen wie jener in Neuss sind essenzielle Knotenpunkte für den schnellen Umschlag von Gütern und Fahrzeugen auf Binnenwasserstraßen. In Friedenszeiten sind sie vor allem für den Export und Import industrieller Güter sowie für den Automobiltransport bekannt. Im Krisen- oder Verteidigungsfall können sie jedoch eine entscheidende Rolle spielen, sofern die vorhandene Infrastruktur auch für schwere Militärfahrzeuge ausgelegt ist.

Heute verfügen viele Häfen zwar über Rampen und Kräne für LKW und PKW, aber oft fehlt die Ausstattung für das Verladen von Kampfpanzern oder geschützten Fahrzeugen. Militärische Verladevorrichtungen, verstärkte Slipanlagen oder Schwerlastkräne sind längst nicht überall Standard. Daher ist es notwendig, bestehende Anlagen für den militärischen Ernstfall zu ertüchtigen: Beispielsweise könnten verlängerbare Rampen, mobile Brücken oder zusätzliche Hebetechnik vorgehalten werden, um einen schnellen und gesicherten Umschlag auch von schwerstem Gerät auf Schiffe oder zur Bahn zu gewährleisten. Im Binnenhafen Neuss gibt es bereits leistungsfähige Terminals und umfangreiche Lagerflächen, doch deren Eignung für den militärischen Umschlag muss regelmäßig überprüft und ggf. ergänzt werden.

Passend dazu:

- Seehafen-Modernisierung für Wirtschaft und Verteidigung: Eine Dual-Use-Strategie zur Modernisierung durch Hochregallogistik

Was gilt es hinsichtlich des Zusammenspiels zwischen Logistik, nationalen Operationsplänen und Kommunen zu beachten?

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit eines Landes auch von der Zusammenarbeit aller föderalen Ebenen abhängt. Kommunen sind dabei nicht bloß passive Empfänger höherer Anweisungen, sondern wichtige Akteure: Sie planen Infrastrukturprojekte, vergeben Bauaufträge, betreiben Häfen, organisieren Katastrophenschutz und sorgen für die lokale Versorgung im Krisenfall.

Die Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen erfordert ein Umdenken in mehreren Bereichen:

- Frühzeitige Einbindung sicherheitspolitischer Anforderungen in die lokale Planung von Neubauten, beispielsweise durch Anpassung von Brückenlasten oder die Integration von Schutzräumen in öffentlichen Gebäuden.

- Ausbau der Informations- und Kooperationsoffensiven: Kommunale Entscheidungsträger werden regelmäßig geschult, Notfallpläne abgestimmt und Rückmeldeschleifen zu Mängeln in der Infrastruktur eingeführt.

- Bewusstseinsförderung für sogenannte „Doppelnutzungsinfrastruktur“ (dual use): Anlagen, die im Alltag zivil genutzt werden, im Ernstfall aber für militärische Zwecke ertüchtigt werden sollten.

Als Beispiel kann das Rathaus in Neuss dienen: Unter dem Neubau wurde eine Schutzeinrichtung gleich mitgeplant – ein Hinweis darauf, dass auch die zivile Bauplanung verstärkt sicherheitspolitische Dimensionen in den Blick nimmt.

Was sagen aktuelle nationale und europäische Verteidigungsrichtlinien?

Sowohl in den aktuellen deutschen Verteidigungspolitischen Richtlinien als auch auf europäischer Ebene durch die Koordination der Europäischen Verteidigungsagentur wird festgehalten, dass sämtliche Strukturen und Prozesse auf Robustheit und die Befähigung der Landes- und Bündnisverteidigung ausgerichtet sein müssen. Infrastrukturinvestitionen gelten als sicherheitspolitisch notwendig, und regelmäßige Risikoanalysen sowie Berichterstattungen über die Infrastrukturverfügbarkeit werden eingefordert. Der Bund plant, mindestens alle zwei Jahre einen Überblick über den Zustand der militärische Prioritätslinien zu geben, zudem sind erhebliche Finanzmittel für Sanierung und Ausbau vorgesehen.

Passend dazu:

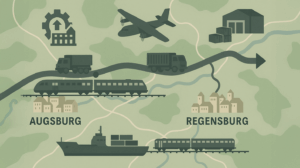

- Mögliche Verteidigungslogistik: Der Süddeutsche Dual-Use-Logistikkorridor Augsburg – Ingolstadt – Regensburg

Welche Herausforderungen bestehen für die kommenden Jahre?

Was bleibt für Politik, Verwaltung und Gesellschaft zu tun, um die gesamtgesellschaftliche Verteidigung zu stärken?

Die Herausforderungen betreffen zahlreiche Ebenen:

- Zügige Sanierung und Ausbau der Verkehrswege: Insbesondere Brücken, Straßenabschnitte und Bahnstrecken müssen für schwere Lasten ertüchtigt und Engstellen beseitigt werden.

- Harmonisierung der Regularien in Europa: Von Zulassungen bis zu Genehmigungen, Zollprozessen und Sicherheitsanforderungen – überall ist Bürokratieabbau nötig.

- Stärkung der Recherche- und Reaktionsfähigkeit: Bestehende Mängel müssen nicht nur festgestellt, sondern auch rasch behoben werden. Dazu braucht es effiziente Meldewege und Verantwortlichkeiten.

- Nachhaltige Investitionen: Die Finanzierung von Doppelstrukturen, Reservekapazitäten und intelligenten Konzepten muss als Sicherheitsinvestition anerkannt werden.

- Wiederbelebung von historischen Kompetenzen: Das Know-how von Wallmeistertrupps, Pionierdienstgruppen und anderen technischen Hilfseinrichtungen ist wesentlicher Bestandteil einer flexiblen, robusten und einsatzbereiten Gesellschaft.

Letztlich gelingt gesamtgesellschaftliche Verteidigung nur, wenn alle mitziehen: Politik, Verwaltung, Wirtschaft, technische Experten, ehrenamtliche Organisationen und die Bevölkerung selbst. Erprobte Strukturen und neue Ansätze müssen gecombineerd und ständig weiterentwickelt werden.

Die Verteidigung Europas und Deutschlands ist längst nicht mehr alleinige Aufgabe der Streitkräfte. Wenn Straßen, Brücken, Bahntrassen, digitale Netze, Binnenhäfen und Produktionsketten funktionieren, stützen sie die Handlungsfähigkeit in Krisen und sichern zugleich den Frieden im Alltag. Angesichts neuer Bedrohungen und altbekannter Schwächen wird die umfassende Einbindung aller gesellschaftlichen Bereiche zu einer Kernaufgabe der Gegenwart und Zukunft. Historische Erfahrungen geben Orientierung, moderne Technologien und engmaschige Kooperation eröffnen neue Perspektiven.

Eines ist klar: Verteidigung fängt auf der Straße, am Bahnsteig, im Betrieb und vor Ort an. Nur mit gemeinsamem Denken, Planen und Handeln bleibt Europa verteidigungsfähig – heute und morgen.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.