Seehafen-Modernisierung für Wirtschaft und Verteidigung: Eine Dual-Use-Strategie zur Modernisierung durch Hochregallogistik

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 29. Juli 2025 / Update vom: 29. Juli 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Seehafen-Modernisierung für Wirtschaft und Verteidigung: Eine Dual-Use-Strategie zur Modernisierung durch Hochregallogistik – Bild: Xpert.Digital

Der Hafen der Zukunft: Wie Deutschland mit Hightech der Schwerlast-Intralogistik globaler Vorreiter wird

Innovation für Seehäfen: Dual-Use-Logistik und Hochregallager als innovativer Lösungsansatz

Die deutschen Seehäfen, einst Garanten für wirtschaftliche Prosperität und globale Konnektivität, stehen an einem kritischen Wendepunkt. Ein über Jahrzehnte angewachsener Investitionsstau in Höhe von rund 15 Milliarden Euro hat die maritime Infrastruktur in einen bedenklichen Zustand versetzt. Marode Kaimauern, unzureichende Schwerlastflächen und chronisch überlastete Hinterlandanbindungen untergraben nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im globalen Handel, sondern gefährden auch die Versorgungssicherheit und die strategische Handlungsfähigkeit der Nation in einem zunehmend volatilen geopolitischen Umfeld. Die Konsequenzen sind bereits spürbar: sinkende Umschlagzahlen und der Verlust von Marktanteilen an europäische Wettbewerber.

Dieser Artikel analysiert die tiefgreifende Krise der deutschen Hafeninfrastruktur und entwickelt eine umfassende, zukunftsorientierte Lösungsstrategie. Diese basiert auf der synergetischen Verknüpfung eines strategischen Konzepts – der Dual-Use-Logistik – mit einer technologischen Revolution – dem Container-Hochregallager (HRL).

Passend dazu:

- Deutsche Häfen eine Gefahr für die NATO? Neue Hafenstrategie nur ein Papiertiger während Rotterdam investiert?

Die Kernprobleme

Dieser Artikel zeigt, dass das 15-Milliarden-Euro-Defizit nicht nur eine Instandhaltungsrechnung ist, sondern das Symptom eines langjährigen Versäumnisses, die Hafeninfrastruktur als nationales strategisches Gut zu betrachten. Die physischen Mängel, von brüchigen Kaianlagen, die modernen Kränen nicht mehr standhalten, bis hin zu einem unterdimensionierten Schienennetz, schaffen einen Teufelskreis aus sinkender Effizienz, schwindender Wettbewerbsfähigkeit und ausbleibenden Reinvestitionen. Diese Abwärtsspirale bedroht direkt und indirekt bis zu 5,6 Millionen Arbeitsplätze und schwächt die wirtschaftliche Basis der gesamten Bundesrepublik.

Der strategische Lösungsansatz: Der Dual-Use-Imperativ

Die durch die geopolitische “Zeitenwende” neu definierte Rolle Deutschlands als logistische Drehscheibe der NATO bietet einen entscheidenden Hebel zur Überwindung der Investitionsblockade. Dieser Artikel argumentiert für die konsequente Umsetzung eines Dual-Use-Infrastrukturkonzepts, bei dem Häfen und ihre Anbindungen von Grund auf so geplant, finanziert und betrieben werden, dass sie sowohl zivilen Wirtschafts- als auch militärischen Verteidigungsanforderungen gerecht werden. Die Modernisierung der Häfen wird somit von einer reinen “Kostenposition” zu einer strategischen “Investition” in die nationale und europäische Sicherheit. Dies legitimiert die Forderung, Teile der Modernisierung aus dem Verteidigungshaushalt sowie aus Klima- und Transformationsfonds zu finanzieren, wie es die Nationale Hafenstrategie bereits andeutet.

Der technologische Katalysator: Das Container-Hochregallager (HRL)

Als technologischen Kern der Modernisierung wird das Container-Hochregallager identifiziert. Diese Technologie transformiert die Hafenlogistik von der flächenintensiven Stapelung zur vertikalen, vollautomatisierten Lagerung mit direktem Einzelzugriff auf jeden Container. HRL-Systeme eliminieren unproduktive Umstapelungen, verdreifachen die Lagerkapazität auf gleicher Fläche und ermöglichen durch ihren vollelektrischen Betrieb einen CO₂-neutralen Terminalbetrieb. Entscheidend für den Dual-Use-Ansatz ist, dass der direkte Einzelzugriff nicht nur die kommerzielle Effizienz maximiert, sondern auch die militärische Kernforderung nach schnellem und präzisem Zugriff auf spezifische Güter im Krisenfall erfüllt.

Das integrierte Zukunftsmodell

Der Artikel skizziert ein synergetisches Modell, in dem HRL-gestützte Terminals als hochleistungsfähige, cyber-gehärtete Knotenpunkte in einem trimodalen (See, Schiene, Straße) Dual-Use-Netzwerk fungieren. Durch die Integration von Terminal Operating Systems (TOS), Transport Management Systems (TMS) und dem Internet der Dinge (IoT) entsteht ein digitaler Zwilling des Hafens, der eine präzise Steuerung ziviler und militärischer Logistikströme ermöglicht. Dies steigert die Resilienz der gesamten Lieferkette und stärkt die Verteidigungsfähigkeit.

Der Implementierungsfahrplan

Zur Umsetzung dieser Vision wird ein pragmatischer Fahrplan vorgeschlagen. Dieser umfasst eine phasengesteuerte Investitionsstrategie, die auf einem Mix aus öffentlichen Mitteln (Verkehr, Klima, Verteidigung), privaten Investitionen und EU-Fonds basiert. Zentrale Erfolgsfaktoren sind die gesetzliche Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Etablierung neuer “Öffentlich-Privat-Militärischer Partnerschaften” (ÖPMP), die den rechtlichen und finanziellen Rahmen für diese komplexen Projekte schaffen. Eine flankierende nationale Qualifizierungsinitiative soll den Wandel der Arbeitswelt im Hafen sozialverträglich gestalten.

Die Krise der deutschen Seehäfen ist eine historische Chance. Durch die mutige Umsetzung einer Dual-Use-Strategie, angetrieben durch die HRL-Technologie, kann Deutschland seine Häfen nicht nur sanieren, sondern sie zu den weltweit führenden Beispielen für resiliente, effiziente und sichere Infrastruktur des 21. Jahrhunderts entwickeln. Ein solcher Schritt würde nicht nur die deutsche Wirtschaft stärken, sondern auch einen neuen Standard für die kritische Infrastruktur der NATO setzen und Deutschland als Architekten des Hafens der Zukunft positionieren.

Das Dilemma der deutschen Seehäfen: Eine Infrastruktur am strategischen Scheideweg

Die deutschen Seehäfen, traditionell die pulsierenden Herzen des nationalen Handels und Tore zur Welt, befinden sich in einem Zustand, der ihre fundamentale Rolle für die deutsche Wirtschaft und Sicherheit ernsthaft gefährdet. Ein massiver, über Jahre angewachsener Investitionsstau hat zu einer fortschreitenden Erosion der kritischen Infrastruktur geführt. Dieses Kapitel beleuchtet das Ausmaß der Krise, analysiert die konkreten strukturellen Mängel und zeigt die weitreichenden wirtschaftlichen und strategischen Konsequenzen auf. Es wird dargelegt, dass die aktuelle Situation nicht nur ein Problem der Küstenländer ist, sondern eine nationale Herausforderung darstellt, die eine strategische Neuausrichtung erfordert.

Quantifizierung der Krise: Das Investitionsdefizit von 15 Milliarden Euro und seine Folgen

Die Dringlichkeit der Lage wird durch eine alarmierende Zahl verdeutlicht: Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) beziffert den Finanzbedarf für die Sanierung und den Ausbau der Hafeninfrastruktur auf rund 15 Milliarden Euro. Diese Summe, so die ZDS-Vorsitzende Angela Titzrath, sei notwendig, um alle dringend erforderlichen Modernisierungen innerhalb eines Zeitraums von zwölf Jahren vollständig und nachhaltig durchzuführen.

Diese Zahl ist jedoch mehr als nur eine Instandhaltungsrechnung; sie ist der kumulierte Preis für eine jahrzehntelang aufgeschobene strategische Investitionstätigkeit. Die Probleme, die heute akut sind – alternde Kaimauern aus dem frühen 20. Jahrhundert und ein schrumpfendes Schienennetz – sind keine kurzfristigen Entwicklungen, sondern das Ergebnis eines langfristigen Musters der Unterfinanzierung. Die Summe von 15 Milliarden Euro wird dabei in Relation gesetzt: Sie entspreche “gerade einmal drei Prozent des Sondervermögens Infrastruktur”, was die politische und finanzielle Machbarkeit des Vorhabens unterstreichen soll, sofern der politische Wille vorhanden ist.

Ein weiterer Beleg für die systemische Natur des Problems ist die Forderung nach einer drastischen Aufstockung des sogenannten Hafenlastenausgleichs. Eine Anhebung der jährlichen Bundeszuschüsse von derzeit 38 Millionen Euro auf 400 bis 500 Millionen Euro wird als notwendig erachtet, um sicherzustellen, “dass sich die Versäumnisse der Vergangenheit nicht wiederholen”. Diese mehr als Verzehnfachung ist ein klares Eingeständnis, dass das bisherige Finanzierungsmodell fundamental unzureichend war, um mit der Entwicklung des globalen Handels und der Abnutzung der Infrastruktur Schritt zu halten.

Die Folgen dieser finanziellen Vernachlässigung sind bereits messbar und schlagen sich in der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen nieder. Im Jahr 2023 sank der gesamte Güterumschlag in den deutschen Seehäfen um 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders dramatisch war der Einbruch im Containerumschlag, der um 8,5 Prozent von 13,9 Millionen TEU auf 12,7 Millionen TEU zurückging. Führende Häfen wie Hamburg (-3,6 Prozent), Bremerhaven (-8,4 Prozent) und Wilhelmshaven (-6,1 Prozent) verzeichneten allesamt signifikante Rückgänge, was auf einen Verlust von Marktanteilen an die besser ausgestatteten Wettbewerbshäfen in Europa hindeutet.

Strukturelle Mängel: Von maroden Kaimauern zu Engpässen im Hinterland

Das Investitionsdefizit manifestiert sich in einer Reihe gravierender struktureller Mängel, die die operative Leistungsfähigkeit der Häfen direkt beeinträchtigen.

Marode Kaimauern

Das wiederkehrende Schlagwort der “maroden Kaimauern” ist zum Sinnbild der Krise geworden. Dabei handelt es sich nicht um kosmetische Mängel, sondern um kritische strukturelle Defekte, die die Sicherheit und Effizienz des Umschlags bedrohen. Ein dramatisches Beispiel ist die Havarie und die darauf folgende vollständige Sperrung eines Segments des Hachmannkais im Hamburger Hafen im Jahr 2016. Der Neubau erforderte komplexe und kostspielige Verfahren wie den Einsatz einer kombinierten Spundwand aus Stahl und tief liegenden Mikropfählen, um die Stabilität der alten Schwergewichtswand nicht zu gefährden. Moderne Kaianlagen müssen enormen Kräften standhalten, die von bis zu 2.800 Tonnen schweren Containerbrücken ausgehen, und gleichzeitig tiefere Wasserstände für die immer größer werdenden Containerschiffe bieten – eine Anforderung, der viele historische Bauten nicht mehr gewachsen sind. Die Kosten für die Modernisierung eines einzigen Meters Kaimauer können sich auf bis zu 75.000 Euro belaufen, was die Dimension der finanziellen Herausforderung verdeutlicht. Zusätzlich belasten die hohen Mieten für diese veralteten Anlagen in Hamburg die Wettbewerbsfähigkeit der Hafenbetriebe.

Unzureichende Hinterlandanbindungen

Die Effizienz eines Hafens endet nicht an der Kaikante. Ohne leistungsfähige landseitige Verbindungen wird der schnellste Umschlag zunichtegemacht. Die deutschen Häfen leiden unter einer “intervallartigen Belastung” der Straßen- und Schieneninfrastruktur. Diese entsteht, wenn Ultra-Large Container Ships (ULCS) in kurzer Zeit tausende Container löschen, die dann gleichzeitig auf die landseitigen Verkehrsträger drängen. Das deutsche Schienennetz, das für den Hinterlandverkehr von entscheidender Bedeutung ist (in Hamburg werden 49,7 Prozent der TEU per Bahn transportiert), leidet selbst unter einem erheblichen Investitionsstau. Zwischen 1995 und 2019 ist das Netz um fast 15 Prozent geschrumpft, während der Schienengüterverkehr im gleichen Zeitraum um 83 Prozent zugenommen hat. Das Resultat ist ein permanentes “Gedränge auf dem Schienennetz” und eine massive Überlastung. Die Binnenwasserstraßen wie die Elbe können aufgrund unzureichender Tiefe und Breite nicht in dem Maße als Alternative dienen wie der Rhein für die Westhäfen; ihr Anteil am TEU-Transport in Hamburg liegt bei lediglich 2,4 Prozent. Dies führt zu einer übermäßigen Abhängigkeit von den bereits überlasteten Schienen- und Straßennetzen.

Weitere Infrastrukturdefizite

Der Mangel erstreckt sich auch auf fehlende “Schwerlastflächen”. Diese Flächen sind nicht nur für den Umschlag übergroßer Güter von Bedeutung, sondern auch von strategischer Wichtigkeit für die Energiewende (z.B. für die Vormontage und den Umschlag von Windkraftanlagenkomponenten) und für die militärische Logistik, wie auch in der Nationalen Hafenstrategie betont wird.

Diese Mängel erzeugen einen gefährlichen Rückkopplungseffekt. Marode Kaimauern können keine modernen, schweren und schnellen Containerbrücken tragen. Ohne diese Kräne und ausreichenden Tiefgang können die Häfen die größten und profitabelsten Containerschiffe nicht effizient abfertigen. Dies führt zu geringerem Umschlag und dem Verlust von Marktanteilen an Wettbewerber. Die daraus resultierenden geringeren Einnahmen der Hafenbetreiber schränken deren Fähigkeit zur Koinvestition in die Infrastruktur ein, was die Abhängigkeit von knappen öffentlichen Mitteln weiter erhöht. Dieser Zyklus aus Verfall, Wettbewerbsverlust und Reinvestitionsunfähigkeit kann nur durch eine massive, strategische Zufuhr von externem Kapital durchbrochen werden.

Die wirtschaftlichen und strategischen Konsequenzen

Der Verfall der Hafeninfrastruktur ist kein isoliertes Problem der Küstenregionen, sondern eine nationale Hypothek mit weitreichenden Folgen. Die Seehäfen sind Lebensadern für die gesamte deutsche Volkswirtschaft. Binnenländer wie Bayern und Städte wie Dresden oder Kassel sind für einen Großteil ihres Außenhandels auf die deutschen Seehäfen angewiesen, deren Anteil am Warenverkehr dort bis zu 95 Prozent beträgt.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung spiegelt sich auch in den Arbeitsplätzen wider. Bundesweit sichern die Häfen direkt und indirekt bis zu 5,6 Millionen Arbeitsplätze. Ein Leistungsabfall in den Häfen hat somit unmittelbare Auswirkungen auf Beschäftigung und Wohlstand im ganzen Land.

Von entscheidender und zunehmend kritischer Bedeutung ist jedoch die strategische Dimension. Der Zustand der Infrastruktur beeinträchtigt direkt die Fähigkeit Deutschlands, seine Rolle im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung auszufüllen. Diese Erkenntnis wird nicht nur von Branchenvertretern, sondern auch explizit in Regierungsdokumenten wie der Nationalen Hafenstrategie geteilt und bildet den Kern der Forderung, die Modernisierung der Häfen auch als eine Aufgabe der Verteidigungspolitik zu begreifen. Die Häfen sind nicht mehr nur Handelsplätze, sondern kritische Knotenpunkte für die nationale Sicherheit.

Passend dazu:

- 15 Milliarden Euro für “marode” Häfen: Kommt das Geld aus dem Verteidigungsetat? Versorgungssicherheit in Gefahr?

Der Dual-Use-Imperativ: Neuausrichtung der nationalen Infrastruktur auf wirtschaftliche und strategische Sicherheit

Die tiefgreifende Krise der deutschen Hafeninfrastruktur fällt zusammen mit einer fundamentalen Neubewertung der nationalen und europäischen Sicherheitsarchitektur. Die “Zeitenwende” und die damit verbundene Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung schaffen einen neuen strategischen Kontext, der den entscheidenden Impuls für die überfällige Modernisierung der Häfen geben kann. Dieses Kapitel entwickelt das zentrale Argument dieses Artikels: Die Lösung der Infrastrukturkrise liegt in der konsequenten Anwendung eines Dual-Use-Prinzips. Dabei wird die Investition in die Häfen nicht als Subvention für eine notleidende Branche, sondern als essenzielle Investition in die wirtschaftliche und militärische Resilienz der Bundesrepublik Deutschland neu gerahmt.

Definition von Dual-Use-Infrastruktur für das 21. Jahrhundert

Um den strategischen Ansatz zu verstehen, ist eine klare begriffliche Abgrenzung notwendig. Der traditionelle Begriff “Dual-Use-Güter” bezieht sich auf Waren, Software und Technologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können und daher strengen Exportkontrollen unterliegen, wie sie in der EU-Dual-Use-Verordnung (EU) 2021/821 festgelegt sind. Beispiele reichen von Chemikalien über Hochleistungslaser bis hin zu Maschinen, die zur Herstellung von Patronenhülsen zweckentfremdet werden könnten.

Im Gegensatz dazu bezeichnet der hier verwendete Begriff der Dual-Use-Infrastruktur physische Anlagen wie Häfen, Schienennetze, Brücken und Straßen, die von vornherein so konzipiert, gebaut und betrieben werden, dass sie systematisch sowohl zivilen wirtschaftlichen Anforderungen als auch militärisch-logistischen Bedürfnissen dienen. Die Kernidee ist nicht die nachträgliche militärische Nutzung ziviler Anlagen, sondern die proaktive Integration der Anforderungen beider Nutzergruppen von der Planungsphase an.

Dieses Konzept basiert auf zwei Säulen der Integration:

- Integration der Verkehrsträger: Die nahtlose Verknüpfung von Seeweg, Schiene und Straße zu einem resilienten, multimodalen Gesamtnetzwerk.

- Integration der Nutzer: Die Auslegung der Infrastruktur und der operativen Prozesse für die effiziente Abwicklung sowohl ziviler als auch militärischer Logistikströme.

Die erfolgreiche Umsetzung erfordert eine Abkehr von traditionellen, getrennten Planungs- und Finanzierungslogiken. Sie verlangt eine enge, institutionalisierte Zusammenarbeit – eine “integrierte Governance” – zwischen militärischen Stellen (wie dem Logistikkommando der Bundeswehr und der NATO), zivilen Behörden (wie dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr) und privaten Wirtschaftsakteuren (wie Hafenbetreibern und Logistikunternehmen).

Deutschland als logistischer Dreh- und Angelpunkt der NATO: Die strategische Begründung für Investitionen

Deutschlands geografische Lage im Herzen Europas verleiht ihm eine unausweichliche strategische Rolle als Transitland und logistische Drehscheibe für die NATO. Die Nationale Sicherheitsstrategie von 2023 hat diese Realität formal anerkannt und Deutschland explizit als “logistischen Hub” für das Bündnis benannt.

Die Dimension dieser Verantwortung ist gewaltig und übersteigt die Anforderungen vergangener Missionen bei weitem. Im Falle einer Krise muss Deutschland die Verlegung von bis zu 800.000 Soldatinnen und Soldaten der NATO-Partner über sein Territorium innerhalb von 180 Tagen unterstützen. Diese Aufgabe ist mit den rein militärischen Kapazitäten der Bundeswehr nicht zu bewältigen. Die Häfen sind dabei die entscheidenden Einfallstore und Umschlagpunkte für Personal und Material im Rahmen der sogenannten “Militärischen Mobilität”.

Das Logistikkommando der Bundeswehr in Erfurt hat diese Lücke erkannt und sucht aktiv die Kooperation mit der Privatwirtschaft, um die notwendigen Kapazitäten sicherzustellen. Dies umfasst explizit den Betrieb von Umschlagpunkten an See-, Luft- und Binnenschifffahrtsterminals. Damit formuliert das Militär einen direkten, unabweisbaren Bedarf an leistungsfähiger, moderner und sicherer Hafeninfrastruktur. Der Hafen Rostock dient hier bereits als praktisches Beispiel, der sich zu einem zentralen Knotenpunkt für NATO-Operationen und -Übungen im Ostseeraum entwickelt hat und den Dual-Use-Charakter in der Praxis demonstriert.

Analyse der “Nationalen Hafenstrategie” und ihrer militärischen Mobilitätsmandate

Die Bundesregierung hat mit der Verabschiedung der Nationalen Hafenstrategie im März 2024 den politischen Rahmen für diesen Paradigmenwechsel geschaffen. Das Dokument ist ein klares Bekenntnis zur doppelten Bedeutung der Häfen für die wirtschaftliche Prosperität und die “Krisenbewältigung und Verteidigung”.

Die Strategie fordert einen “Schulterschluss” zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Betreibern mit dem Ziel, die Resilienz und den Schutz der Häfen als kritische Infrastruktur zu steigern. Von entscheidender Bedeutung ist die Mandatierung einer “ressortübergreifenden Abstimmung zur Aufnahme und Katalogisierung von Hafeninfrastruktur und Binnenwasserwegen im Rahmen gesamtstaatlicher Verteidigung”. Diese Formulierung schafft die formale politische Grundlage, um Verteidigungsaspekte direkt in die Infrastrukturplanung und -finanzierung zu integrieren und die traditionellen Ressortgrenzen zu überwinden.

Dieser nationale Ansatz wird durch Initiativen auf europäischer Ebene verstärkt. Der “Action Plan on Military Mobility 2.0” der EU und Projekte im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) zielen ebenfalls darauf ab, die duale Nutzbarkeit der Verkehrsinfrastruktur zu verbessern. Ein zentraler Fokus liegt hierbei auf der Ertüchtigung von Straßen, Schienen, Brücken und Hafenanlagen für den Transport von schwerem Militärgerät, was Lasten von bis zu 70 Tonnen für einen Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 bedeuten kann.

Erschließung neuer Finanzierungsquellen: Die Argumentation für die Integration von Verteidigungs- und Infrastrukturhaushalten

Die Forderung von Angela Titzrath, für die Hafensanierung auch den Verteidigungshaushalt in den Blick zu nehmen, ist vor diesem Hintergrund keine beliebige Bitte, sondern eine logische Konsequenz des Dual-Use-Imperativs. Wenn Häfen als kritische Verteidigungsinfrastruktur anerkannt werden, ist ihre Instandhaltung und Modernisierung eine legitime verteidigungsrelevante Ausgabe.

Dieser Ansatz ist ökonomisch und strategisch sinnvoll. Die Bundeswehr ist auf die Logistikkapazitäten des Privatsektors angewiesen, der wiederum auf eine funktionierende öffentliche Infrastruktur angewiesen ist. Eine staatliche Investition in die zugrundeliegende Infrastruktur ist weitaus effizienter, als wenn das Militär eigene, redundante und teure Logistiksysteme aufbauen müsste. Die Synergien sind offensichtlich: Die für militärische Zwecke erforderlichen Ertüchtigungen – erhöhte Tragfähigkeit von Kaimauern und Flächen, sichere und abgetrennte Bereiche, robuste und redundante digitale Netzwerke – kommen direkt auch den zivilen Nutzern zugute, indem sie die allgemeine Leistungsfähigkeit und Resilienz des Hafens steigern.

Die Verknüpfung der Hafenmodernisierung mit der nationalen Sicherheit bietet somit die politische und strategische Erzählung, die notwendig ist, um die Investitionsblockade in Deutschland zu durchbrechen. Sie transformiert eine “Kostenposition” (Reparatur alter Häfen) in eine “Investition” (Stärkung der nationalen Sicherheit und der NATO-Bündnisfähigkeit). Dieser Ansatz hebt das Thema über die üblichen politischen Auseinandersetzungen um Verkehrsetats hinaus und knüpft an den breiten politischen Konsens zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit an. Die größte Herausforderung bei der Umsetzung dieses Konzepts ist jedoch nicht technischer, sondern organisatorischer und kultureller Natur. Es erfordert das Aufbrechen tief verwurzelter Silos zwischen Militärplanern, zivilen Verkehrsministerien und privatwirtschaftlichen Hafenbetreibern, die historisch in getrennten Welten mit unterschiedlichen Kulturen, Budgets und Sicherheitsvorschriften operiert haben. Die Schaffung neuer gemeinsamer Planungs- und Steuerungsgremien ist daher ein entscheidender, wenn auch schwieriger Schritt zum Erfolg.

Automatisierte Hafenlager / Container-Hochregallager als Gamechanger für Hafeninfrastruktur und militärische Mobilität

Technologische Disruption als Katalysator: Das Paradigma des Container-Hochregallagers (HRL)

Um die ambitionierten Ziele einer dual nutzbaren, hocheffizienten und resilienten Hafeninfrastruktur zu erreichen, bedarf es mehr als nur finanzieller Mittel und strategischer Neuausrichtungen. Es bedarf eines technologischen Sprungs, der die fundamentalen Engpässe der traditionellen Hafenlogistik überwindet. Dieses Kapitel führt eine Tiefenanalyse der Schlüsseltechnologie durch, die als Katalysator für die Modernisierung vorgeschlagen wird: das Container-Hochregallager (HRL). Es wird dargelegt, wie diese Technologie funktioniert, welche transformativen Vorteile sie bietet und wie sie präzise auf die Anforderungen eines Dual-Use-Umfelds zugeschnitten ist.

Von horizontaler Flächenverschwendung zu vertikaler Effizienz: Die Kernprinzipien des HRL

Das Container-Hochregallager stellt einen Paradigmenwechsel in der Terminal-Logistik dar. Anstatt Container auf riesigen, asphaltierten Flächen in wenigen Lagen übereinander zu stapeln, werden sie in einer vertikalen, hochverdichteten Stahlregalstruktur gelagert, die einem vollautomatisierten Hochregallager für Paletten ähnelt.

Führende Systeme wie BOXBAY, ein Joint Venture des globalen Hafenbetreibers DP World und des deutschen Anlagenbauers SMS group, stapeln Container bis zu elf Ebenen hoch. Andere Konzepte zielen auf Höhen von bis zu 14 oder sogar 18 Lagen ab. Im Vergleich zu konventionellen Container-Yards, in denen aus Stabilitäts- und Zugriffsgründen selten mehr als sechs Container übereinander gestapelt werden, kann ein HRL auf derselben Grundfläche die dreifache Menge an Containern lagern. Diese enorme Flächeneffizienz ist für historisch gewachsene und flächenbegrenzte Häfen wie Hamburg oder Bremen von existenzieller Bedeutung.

Die Technologie ist dabei keine unerprobte Erfindung, sondern eine intelligente Adaption bewährter Systeme aus anderen Industriezweigen, wie der vollautomatisierten Logistik von schweren Stahlcoils. Dies reduziert das wahrgenommene Implementierungsrisiko für Hafenbetreiber erheblich. Frühe Pioniere der Technologie waren bereits 2011 LTW Intralogistics mit einem Lager für die Schweizer Armee in Thun und JFE Engineering mit einer Anlage im Terminal von Tokio-Ohi.

Passend dazu:

- Die Top Ten der Container-Hochregallager-Hersteller und Leitfaden: Technologie, Hersteller und Zukunft der Hafenlogistik

Revolutionierung des Durchsatzes: Das Ende des unproduktiven Umstapelns

Das revolutionärste Merkmal und der größte Effizienztreiber des HRL ist der direkte Einzelzugriff (direct single access) auf jeden einzelnen Container. In einem traditionellen Terminal ist der Zugriff auf einen Container, der sich am Boden eines Stapels befindet, ein logistischer Albtraum. Um ihn zu erreichen, müssen alle darüber liegenden Container bewegt werden. Diese unproduktiven “Umstapel”- oder “Reshuffling”-Bewegungen können zwischen 30 % und 60 % aller Kranbewegungen in einem Terminal ausmachen.

In einem HRL wird dieses Problem vollständig eliminiert. Vollautomatische, schienengeführte Regalbediengeräte oder Shuttles können jeden Container in seinem individuellen Regalfach sofort und ohne die Bewegung eines anderen Containers ansteuern. Jede Bewegung eines Krans ist somit eine produktive Bewegung. Dieser technologische Sprung löst den fundamentalen Zielkonflikt zwischen Lagerdichte und Zugriffseffizienz auf, der traditionelle Terminals lähmt. Das Lager wandelt sich von einem trägen Warenhaus in einen hochdynamischen Sortier- und Pufferknoten, was die Umschlaggeschwindigkeit und den Gesamtdurchsatz des Terminals dramatisch erhöht. Für Reedereien und Hafenbetreiber bedeutet die Reduzierung der Schiffsverweildauer im Hafen bares Geld.

Die Koppelprodukte: Nachhaltigkeit, Sicherheit und Resilienz

Die Implementierung von HRL-Systemen bringt eine Reihe von positiven Nebeneffekten mit sich, die perfekt auf die strategischen Ziele der Nationalen Hafenstrategie einzahlen.

Nachhaltigkeit

HRL-Systeme sind konsequent auf elektrische Antriebe ausgelegt. Dies eliminiert die lokalen Emissionen von CO₂, Stickoxiden und Feinstaub, die durch Diesel-betriebene Fahrzeuge und Krane in traditionellen Terminals entstehen. Viele Systeme nutzen zudem regenerative Antriebe, die beim Abbremsen Energie zurückgewinnen und wieder ins System einspeisen. Die riesigen Dachflächen der Regalanlagen sind ideal für die Installation von Photovoltaik-Anlagen, die es dem Terminal ermöglichen, einen Großteil seines Strombedarfs selbst zu decken und einen CO₂-neutralen oder sogar energiepositiven Betrieb zu realisieren. Die Vollautomatisierung erlaubt zudem einen Betrieb mit minimaler Beleuchtung, was den Energieverbrauch und die Lichtverschmutzung weiter reduziert.

Sicherheit

Durch die Schaffung eines vollständig gekapselten und automatisierten Lagerbereichs wird das Unfallrisiko drastisch gesenkt. Menschliche Arbeitskräfte müssen den Gefahrenbereich des schweren Maschinenbetriebs nicht mehr betreten, was die Arbeitssicherheit signifikant erhöht.

Resilienz

Die Automatisierung ermöglicht einen zuverlässigen 24/7-Betrieb, der unabhängig von menschlicher Ermüdung oder Schichtwechseln ist. Die Fähigkeit des Systems, als intelligenter Puffer zu fungieren, verleiht dem Terminal eine weitaus größere Flexibilität im Umgang mit den unvorhersehbaren Spitzen und Störungen, die in modernen globalen Lieferketten an der Tagesordnung sind.

Herausforderungen und Lösungsansätze: Hohe Investitionskosten, Integration und Wandel der Arbeitswelt

Trotz der offensichtlichen Vorteile ist die Einführung von HRL-Systemen mit erheblichen Herausforderungen verbunden, die proaktiv angegangen werden müssen.

Hohe Investitionskosten (CAPEX)

HRL-Systeme folgen einem “CAPEX-intensiven, aber OPEX-leichten” Modell. Die Anfangsinvestitionen sind enorm und können von mehreren hundert Millionen bis über eine Milliarde Euro pro Projekt reichen. Diese Summen stellen, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunkturschwäche in der deutschen Bauindustrie, eine hohe Hürde für viele Hafenbetreiber dar.

Integration (Brownfield vs. Greenfield)

Die Implementierung eines HRL in einem bestehenden, in Betrieb befindlichen Terminal (“Brownfield”) ist ungleich komplexer und störender als ein Neubau auf der “grünen Wiese” (“Greenfield”), wie er im Hafen von Jebel Ali in Dubai realisiert wurde. Um diese Herausforderung zu meistern, werden modulare Nachrüstkonzepte wie das “SideGrid Retrofit” von Konecranes-AMOVA entwickelt, die eine schrittweise Modernisierung bestehender Anlagen ermöglichen.

Wandel der Arbeitswelt

Die Automatisierung führt unweigerlich zum Wegfall traditioneller Arbeitsplätze in der Hafenlogistik, was auf den Widerstand von Gewerkschaften stößt. Gleichzeitig entstehen jedoch neue, höher qualifizierte Berufsbilder in der Systemüberwachung, der Instandhaltung, der IT-Steuerung und der Datenanalyse. Ein erfolgreicher Übergang kann nur gelingen, wenn er von Anfang an durch einen offenen sozialen Dialog, umfassende Umschulungs- und Weiterbildungsprogramme sowie eine aktive Beteiligung der Sozialpartner begleitet wird.

Der entscheidende Faktor für die deutsche Situation ist, dass die HRL-Technologie die physische Manifestation der für die militärische Mobilität erforderlichen “zugriffszentrierten” Philosophie ist. Die militärische Logistik erfordert nicht den Zugriff auf “irgendwelche” Container, sondern auf ganz bestimmte, missionskritische Container – und das sofort. Ein traditioneller Terminal kann dies nicht leisten. Ein HRL, mit seinem direkten Einzelzugriff, erfüllt diese militärische Kernanforderung systemimmanent. Die Investition in HRL kauft somit nicht nur allgemeine Effizienz, sondern direkt eine kritische militärische Fähigkeit: Geschwindigkeit und Präzision bei der Verlegung von Kräften. Dies stärkt das Argument für eine Kofinanzierung aus Verteidigungsmitteln fundamental.

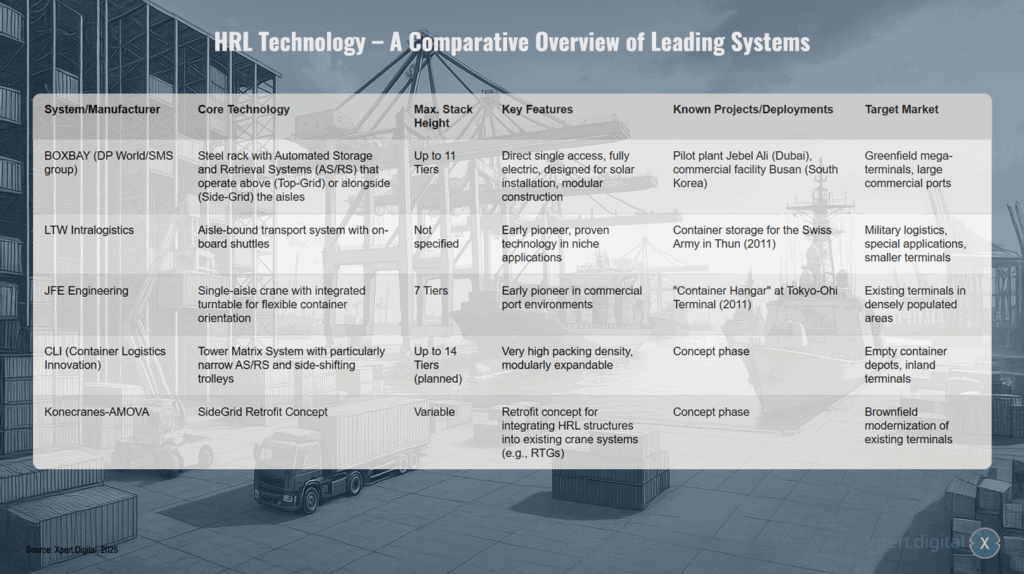

HRL-Technologie – Ein vergleichender Überblick führender Systeme

Die HRL-Technologie bietet einen vergleichenden Überblick über führende Systeme verschiedener Hersteller. Das System BOXBAY von DP World und SMS group basiert auf Stahlregalen mit Regalbediengeräten, die entweder oberhalb (Top-Grid) oder seitlich (Side-Grid) der Gassen fahren. Es ermöglicht eine maximale Stapelhöhe von bis zu 11 Lagen und zeichnet sich durch einen direkten Einzelzugriff, vollelektrische Funktionalität sowie eine modulare Bauweise aus, die speziell für Solaranlagen ausgelegt ist. Bekannte Projekte sind die Pilotanlage in Jebel Ali (Dubai) und eine kommerzielle Anlage in Busan (Südkorea), wobei der Fokus auf Greenfield-Megaterminals und großen kommerziellen Häfen liegt.

LTW Intralogistics setzt auf ein Gangfahrwerk mit On-Board-Shuttles, wobei die maximale Stapelhöhe nicht spezifiziert ist. Dieses System gilt als früher Pionier in der HRL-Technologie und ist besonders in Nischenanwendungen bewährt, wie zum Beispiel im Containerlager der Schweizer Armee in Thun seit 2011. Zielmärkte sind die Militärlogistik, Spezialanwendungen und kleinere Terminals.

JFE Engineering nutzt einen Ein-Gang-Kran mit integriertem Drehtisch zur flexiblen Ausrichtung der Container und erlaubt eine Stapelhöhe von bis zu 7 Lagen. Dieses System war ein früher Pionier im kommerziellen Hafenumfeld und wird unter anderem im “Container Hangar” am Tokyo-Ohi Terminal seit 2011 eingesetzt. Der Zielmarkt sind bestehende Terminals in dicht besiedelten Gebieten.

Das Tower Matrix System von CLI (Container-Logistik-Innovation) zeichnet sich durch besonders schmale Regalbediengeräte und Seitenverfahrwagen aus und ist auf bis zu 14 Lagen (geplant) ausgelegt. Es bietet eine sehr hohe Packungsdichte und ist modular erweiterbar. Dieses System befindet sich derzeit in der Konzeptphase und richtet sich an Leercontainer-Depots und Binnen-Terminals.

Konecranes-AMOVA verfolgt mit dem SideGrid Retrofit-Konzept einen variablen Ansatz zur Nachrüstung bestehender Krananlagen, wie beispielsweise RTGs, zur Integration von HRL-Strukturen. Auch dieses System befindet sich in der Konzeptphase und fokussiert sich auf die Brownfield-Modernisierung bestehender Terminals.

Passend dazu:

- Entwicklung der Container-Terminals: Von Container Yards zu vollautomatisierten vertikalen Container-Hochregallager

Ein synergetisches Modell für die Zukunft: Integration von HRL in ein trimodales Dual-Use-Logistiknetzwerk

Nach der Analyse des strategischen Imperativs und des technologischen Katalysators führt dieses Kapitel die beiden Stränge zusammen. Es wird ein integriertes Modell entwickelt, das zeigt, wie HRL-gestützte Terminals als Hochleistungskerne eines vollständig vernetzten, resilienten und sicheren Dual-Use-Logistiksystems fungieren können. Dieses Modell adressiert nicht nur die physischen, sondern auch die digitalen und sicherheitstechnischen Anforderungen einer modernen, zukunftsfähigen Hafeninfrastruktur.

Der HRL-gestützte Terminal: Ein Hochleistungsknoten für See, Schiene und Straße

Ein mit einem Container-Hochregallager (HRL) ausgestatteter Terminal ist weit mehr als nur eine Lagerfläche; er ist eine Hochgeschwindigkeits-Drehscheibe. Seine primäre Funktion ist die Auflösung des fundamentalen Engpasses moderner Häfen: die Reibung zwischen dem maritimen und dem landseitigen Verkehr. Auf der einen Seite treffen riesige Schiffsladungen (ULCS) gebündelt ein, auf der anderen Seite müssen diese in kleinere, frequentere Einheiten für Züge und LKW zerlegt werden.

Hier agiert das HRL als ein massiver, intelligenter Puffer. Es kann die Tausende von Containern, die von einem Schiff gelöscht werden, in kurzer Zeit aufnehmen und zwischenspeichern. Anschließend kann das System diese Container in präzise sequenzierten Wellen an die landseitigen Verkehrsträger abgeben. Dies ermöglicht die optimierte Zusammenstellung ganzer Blockzüge und die Taktung von LKW-Abholungen im Minutentakt, was die “intervallartige Belastung” der Hinterlandinfrastruktur signifikant reduziert. Die hohe Effizienz des HRL, die durch den Wegfall des Umstapelns entsteht, übersetzt sich direkt in schnellere Ladezeiten für Züge und kürzere Verweilzeiten für LKW (Turnaround Times), was die Kapazität des gesamten trimodalen Systems (See-Schiene-Straße) erhöht.

Design für die Dualität: Die Unterbringung ziviler und militärischer Logistikströme

Ein Dual-Use-HRL-Terminal muss von Grund auf so konzipiert werden, dass er die spezifischen Anforderungen des Militärs erfüllt, ohne den kommerziellen Betrieb zu beeinträchtigen. Dies erfordert konkrete Design-Entscheidungen:

Erhöhte Tragfähigkeit

Die Stahlregalkonstruktion und die Regalbediengeräte müssen für höhere Lasten ausgelegt sein als im Standard-Containerverkehr üblich. Dies ist notwendig, um übergewichtige Militärgüter, wie Container mit gepanzerten Fahrzeugen oder spezieller Ausrüstung, sicher handhaben zu können. Die Infrastruktur muss den Anforderungen für Schwerlasttransporte entsprechen, wie sie für die militärische Mobilität definiert sind.

Segregierte und gesicherte Zonen

Innerhalb der HRL-Struktur können physisch oder digital abgetrennte und besonders gesicherte Bereiche geschaffen werden. In diesen Zonen können sensible militärische Güter wie Munition, Waffen oder geheime Elektronik gelagert werden. Der Zugriff auf diese Bereiche wird durch spezielle Protokolle und Autorisierungen streng kontrolliert, wodurch eine klare Trennung vom allgemeinen kommerziellen Güterstrom gewährleistet wird.

Integration von RoRo-Verkehren

Militärische Verlegungen umfassen oft eine große Anzahl von Rad- und Kettenfahrzeugen, die im Roll-on/Roll-off-Verfahren (RoRo) transportiert werden. Das Terminal-Layout muss daher effiziente Rampen und Bereitstellungsflächen für diese Fahrzeuge vorsehen und deren Verkehrsflüsse intelligent mit dem containerisierten Lift-on/Lift-off-Betrieb (LoLo) des HRL verknüpfen.

Priorisierte Abfertigung

Das Herzstück der Steuerung, das Terminal Operating System (TOS), muss so konfiguriert sein, dass es militärischen Gütern im Bedarfsfall absolute Priorität einräumen kann. Im Krisen- oder Verteidigungsfall müssen Container der Bundeswehr oder der NATO per Knopfdruck an die Spitze der Auslagerungswarteschlange gesetzt und für den sofortigen Weitertransport bereitgestellt werden können.

Das digitale Rückgrat: Integration von TOS, TMS und IoT für nahtlose Abläufe

Die physische Automatisierung eines HRL wird erst durch ein hochentwickeltes digitales Nervensystem ermöglicht und gesteuert. Dieses System besteht aus mehreren integrierten Schichten:

Ein Terminal Operating System (TOS) ist das Gehirn des Terminals. Es verwaltet und optimiert alle internen Prozesse: die Zuweisung von Lagerplätzen, die Steuerung der Kran- und Shuttle-Bewegungen und das gesamte Yard-Management.

Dieses TOS muss nahtlos mit einem intermodalen Transport Management System (TMS) verbunden sein. Das TMS koordiniert die Übergabe der Container an die nachgelagerten Bahn- und LKW-Operateure und plant die Transportketten ins Hinterland.

Die Kommunikation mit externen Akteuren wie Reedereien, Spediteuren, Zoll- und Veterinärbehörden erfolgt über ein Port Community System (PCS). Dieses schafft eine einheitliche digitale Plattform für den Datenaustausch und ersetzt papierbasierte Prozesse, was die Abfertigung beschleunigt und transparenter macht.

Eine flächendeckende Ausstattung mit Internet of Things (IoT)-Sensoren an Kränen, Fahrzeugen, der Kaianlage und den Containern selbst liefert einen kontinuierlichen Strom von Echtzeitdaten. Diese Daten sind die Grundlage für eine vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance), die ungeplante Ausfälle minimiert, und für die Erstellung eines Digitalen Zwillings des Hafens. In diesem virtuellen 1:1-Abbild können komplexe Szenarien – von kommerziellen Optimierungen bis hin zu militärischen Großverlegungen – risikofrei simuliert, geplant und dekonfliktiert werden, bevor sie in der realen Welt stattfinden.

Gebaut für Resilienz: Physische Sicherheit und die Abwehr von Cyber-Bedrohungen

Die fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung steigert die Effizienz und Resilienz gegenüber bestimmten Störungen (z.B. Pandemien, Arbeitskräftemangel), schafft aber gleichzeitig eine neue, kritische Verwundbarkeit: den Cyberraum. Die Vorstellung, dass ein moderner Hafen nicht mehr nur durch physische Angriffe, sondern durch einen Cyberangriff lahmgelegt werden kann, verändert die Risikobewertung fundamental.

Das Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) der NATO warnt eindringlich davor, dass kritische Hafeninfrastrukturen einem beispiellosen Bedrohungsniveau durch staatlich verbundene Akteure ausgesetzt sind. Angriffsziele sind insbesondere Zugangskontrollsysteme und Schiffsverkehrsleitsysteme, deren Ausfall den gesamten Hafenbetrieb zum Erliegen bringen könnte. Die aktuelle maritime Strategie der NATO wird als veraltet angesehen, da sie keine formalen Rahmenbedingungen für die Cybersicherheits-Kooperation mit zivilen, kommerziellen Hafenbetreibern enthält.

Für einen Dual-Use-Hafen ist Cybersicherheit daher keine IT-Aufgabe, sondern ein integraler Bestandteil der nationalen Verteidigung. Der Modernisierungsplan muss von Anfang an robuste Schutzmaßnahmen umfassen, die weit über Standard-Firewalls hinausgehen. Dazu gehören:

- Sektor-spezifische Netzwerke zum Austausch von Bedrohungsinformationen in Echtzeit.

- Koordinierte Reaktionsmechanismen bei Cyberangriffen unter Einbeziehung von Hafenbetreibern, BSI und Militär.

- Eine resiliente und redundante Energieversorgung für den Hafen, die gegen Angriffe geschützt ist.

- Strenge physische und digitale Zugangskontrollen und eine kontinuierliche Überwachung der Netzwerke.

Die Integration von HRL schafft eine neue, schlagkräftige Synergie zwischen wirtschaftlicher Effizienz und militärischer Wirksamkeit. Dasselbe System, das den kommerziellen Durchsatz maximiert, liefert die Geschwindigkeit und Präzision, die für die schnelle militärische Verlegung erforderlich ist. Dies ist der ultimative “Dual-Use”-Gewinn. Ein Investment in HRL aus kommerziellen Gründen kauft direkt eine proportionale Steigerung der militärischen Logistikfähigkeit. Die beiden Ziele stehen nicht im Konflikt, sondern verstärken sich gegenseitig, ermöglicht durch dieselbe Kerntechnologie.

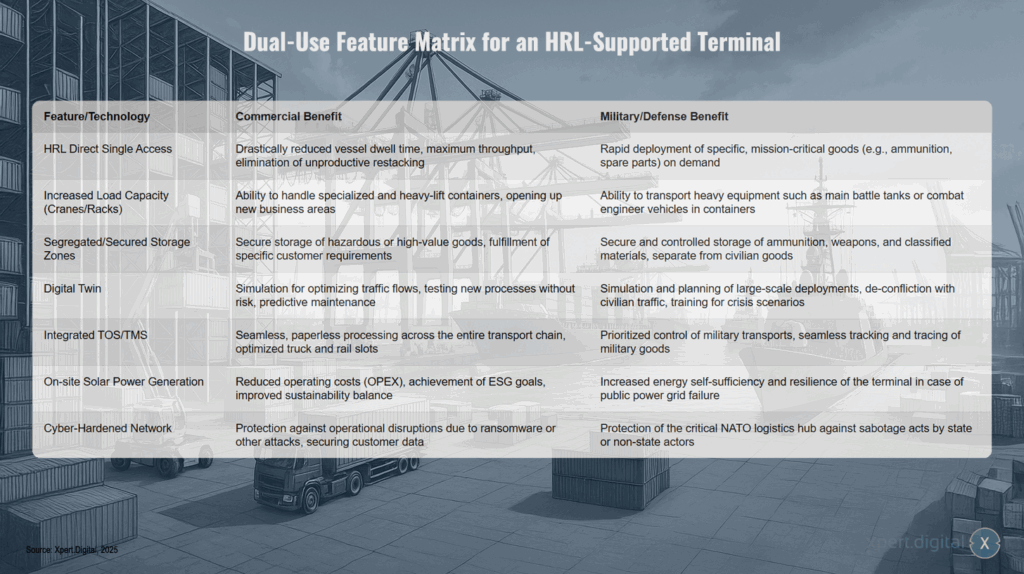

Dual-Use-Merkmalsmatrix für einen HRL-gestützten Terminal

Die Dual-Use-Merkmalsmatrix für einen HRL-gestützten Terminal zeigt auf, wie verschiedene Merkmale und Technologien sowohl im kommerziellen als auch im militärischen Kontext genutzt werden können. Der HRL Direkter Einzelzugriff ermöglicht im kommerziellen Bereich eine drastisch reduzierte Schiffsverweildauer, maximalen Durchsatz und die Eliminierung unproduktiver Umstapelungen, während er im militärischen Bereich die schnelle Verlegung spezifischer, missionskritischer Güter wie Munition oder Ersatzteile auf Abruf erlaubt. Erhöhte Tragfähigkeiten von Kränen und Regalen erlauben die Umschlagfähigkeit von Spezial- und Schwergutcontainern sowie die Erschließung neuer Geschäftsfelder; militärisch können damit schwere Geräte wie Kampfpanzern oder Pionierfahrzeuge in Containern transportiert werden. Segregierte und gesicherte Lagerzonen dienen der sicheren Lagerung von Gefahrgut oder hochwertigen Gütern und erfüllen spezifische Kundenanforderungen, während sie militärisch die sichere und kontrollierte Lagerung von Munition, Waffen und Verschlusssachen getrennt vom zivilen Gut gewährleisten. Der digitale Zwilling ermöglicht die Simulation zur Optimierung von Verkehrsflüssen, das Testen neuer Prozesse ohne Risiko sowie die vorausschauende Wartung; im militärischen Bereich werden damit Großverlegungen geplant, Konflikte mit zivilem Verkehr vermieden und Krisenszenarien trainiert. Ein integriertes Terminal Operating System (TOS) oder Transport Management System (TMS) sorgt für eine nahtlose, papierlose Abwicklung über die gesamte Transportkette und optimierte LKW- und Bahn-Slots, während militärische Transporte priorisiert gesteuert und Militärgüter lückenlos nachverfolgt werden können. On-site Solarstromerzeugung reduziert die Betriebskosten und trägt zur Erreichung von ESG-Zielen sowie zu einer verbesserten Nachhaltigkeitsbilanz bei, gleichzeitig erhöht sie die Energieautarkie und Resilienz des Terminals bei einem Ausfall des öffentlichen Stromnetzes im militärischen Kontext. Schließlich schützt ein cyber-gehärtetes Netzwerk vor Betriebsunterbrechungen durch Ransomware oder andere Angriffe und sichert Kundendaten, während es militärisch die kritische NATO-Logistikdrehscheibe vor Sabotageakten durch staatliche oder nicht-staatliche Akteure schützt.

Ihre Dual-Use Logistikexperten

Die Weltwirtschaft durchlebt derzeit einen fundamentalen Wandel, einen Epochenbruch, der die Grundpfeiler der globalen Logistik erschüttert. Die Ära der Hyper-Globalisierung, die durch das unerschütterliche Streben nach maximaler Effizienz und das “Just-in-Time”-Prinzip geprägt war, weicht einer neuen Realität. Diese ist von tiefgreifenden strukturellen Brüchen, geopolitischen Machtverschiebungen und einer fortschreitenden wirtschaftspolitischen Fragmentierung gekennzeichnet. Die einst als selbstverständlich angenommene Planbarkeit internationaler Märkte und Lieferketten löst sich auf und wird durch eine Phase wachsender Unsicherheit ersetzt.

Passend dazu:

Dual-Use-Häfen – Deutschland als Vorreiter: Smarte und resiliente Seehäfen gestalten – Strategischer Fahrplan für die Zukunft der deutschen Häfen

Fahrplan für die Implementierung: Ein strategischer Fahrplan für die Modernisierung der deutschen Häfen

Eine Vision, so überzeugend sie auch sein mag, bleibt ohne einen konkreten und umsetzbaren Plan eine theoretische Übung. Dieses Kapitel skizziert einen strategischen Fahrplan, der den Weg von der aktuellen Krise hin zum resilienten, dual nutzbaren Hafen der Zukunft aufzeigt. Der Fokus liegt auf den praktischen Herausforderungen der Finanzierung, der Regulierung, der Governance und des Personalmanagements im spezifischen deutschen Kontext.

Eine phasengesteuerte Investitions- und Implementierungsstrategie

Eine gleichzeitige, vollständige Modernisierung aller deutschen Seehäfen ist weder finanziell noch logistisch machbar. Ein Erfolg versprechender Ansatz muss daher phasengesteuert und priorisiert sein.

Phase 1 (Kurzfristig: 1-3 Jahre): “Wegbereiter und Pilotprojekte”

In dieser Phase geht es darum, die Grundlagen für den Erfolg zu legen. Dies umfasst die Finalisierung verbindlicher technischer und operativer Standards für Dual-Use-Infrastruktur. Parallel dazu sollte ein Pilotprojekt an einem strategisch besonders geeigneten Standort gestartet werden. Häfen wie Wilhelmshaven (einziger Tiefwasserhafen Deutschlands) oder Rostock (bereits etablierter NATO-Hub) bieten sich hierfür an. Ein solches Pilotprojekt dient als “Proof of Concept” und Lernfeld für die landesweite Ausrollung. Der wichtigste Schritt in dieser Phase ist jedoch die Reform der Planungsgesetze, um die nachfolgenden Phasen zu beschleunigen.

Phase 2 (Mittelfristig: 4-8 Jahre): “Skalierung und Vernetzung”

Aufbauend auf den Erfahrungen des Pilotprojekts beginnt der vollumfängliche Bau des ersten HRL-gestützten Dual-Use-Terminals. Gleichzeitig muss die Modernisierung der kritischen Schienenkorridore ins Hinterland forciert werden, die als Engpässe für die militärische Mobilität identifiziert wurden. Die digitale Vernetzung der Hafensysteme mit den Hinterlandakteuren wird in dieser Phase intensiviert.

Phase 3 (Langfristig: 9-12+ Jahre): “Etablierung des nationalen Netzwerks”

In der letzten Phase wird das erfolgreiche Modell auf weitere Schlüsselhäfen wie Hamburg und Bremerhaven ausgerollt. Der Fokus liegt auf der Schaffung eines integrierten nationalen Netzwerks von hochleistungsfähigen, dual nutzbaren Häfen. Kontinuierliche Investitionen in die Modernisierung der digitalen Systeme und die Stärkung der Cybersicherheitsabwehr sind entscheidend, um die technologische Führerschaft zu erhalten und das System an neue Bedrohungen anzupassen.

Passend dazu:

- Container High-Bay Storage Containerlösungen: Vom intelligenten Container-Pufferlager zum Logistik-Nervensystem

Finanzierung der Transformation: Modelle für eine gemischte Finanzierung aus öffentlichen, privaten und Verteidigungsmitteln

Die Finanzierung der 15-Milliarden-Euro-Investitionsoffensive erfordert ein intelligentes, gemischtes Modell, das verschiedene Finanzierungstöpfe anzapft, wie von der ZDS-Vorsitzenden Titzrath bereits skizziert.

Bundesverkehrshaushalt (BMDV)

Für die Basisinfrastruktur, die primär dem zivilen Verkehr dient, wie die Grundsanierung von Kaimauern, Fahrrinnenanpassungen und die Anbindung an das übergeordnete Straßen- und Schienennetz.

Klima- und Transformationsfonds (KTF)

Für alle Aspekte, die direkt zur Dekarbonisierung beitragen. Dies umfasst die Elektrifizierung der Terminalausrüstung, die Installation von großflächigen Solaranlagen auf den HRL-Dächern, den Ausbau von Landstromanlagen und die Schaffung von Infrastruktur für zukünftige grüne Kraftstoffe wie Wasserstoff und dessen Derivate.

Verteidigungshaushalt / NATO-Mittel

Für alle spezifischen Dual-Use-Anforderungen, die über den rein kommerziellen Bedarf hinausgehen. Dazu zählen die Ertüchtigung für Schwerlasttransporte, der Bau gesicherter und segregierter Lagerbereiche, die Implementierung gehärteter Cybersicherheitssysteme und die Kompensation für die Gewährung garantierter Zugriffsrechte für das Militär.

Privates Kapital

Von Terminalbetreibern und institutionellen Investoren. Dieses Kapital wird mobilisiert, indem das enorme Anfangsrisiko der HRL-Investition durch die öffentliche Kofinanzierung und vor allem durch langfristige Nutzungs- und Dienstleistungsverträge (siehe PPMP-Modell) abgesichert wird.

EU-Fonds

Gezielte Nutzung von europäischen Förderprogrammen wie der “Connecting Europe Facility” (CEF), die explizit einen Fördertopf für Dual-Use-Projekte im Rahmen der Militärischen Mobilität bereithält.

Politische und regulatorische Wegbereiter: Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren

Die größte nicht-finanzielle Hürde für Infrastrukturprojekte in Deutschland sind die notorisch langwierigen und komplexen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Die Nationale Hafenstrategie selbst fordert deren Beschleunigung und Vereinfachung. Um die Modernisierungsoffensive nicht in einem Jahrzehnt der Bürokratie versanden zu lassen, ist eine Gesetzesreform unabdingbar. Dual-Use-Hafenprojekte sollten per Gesetz den Status eines “überragenden öffentlichen Interesses” erhalten. Dieser Status, der bereits für den Ausbau erneuerbarer Energien oder den Bau von LNG-Terminals angewendet wird, ermöglicht eine erhebliche Verkürzung der Verfahren und eine Priorisierung gegenüber anderen Belangen. Ohne eine solche “Verfahrensbeschleunigung” bleibt jeder noch so gut finanzierte Plan eine theoretische Übung.

Förderung von Öffentlich-Privat-Militärischen Partnerschaften (ÖPMP)

Die Komplexität eines Dual-Use-Projekts sprengt den Rahmen klassischer Öffentlich-Privater Partnerschaften (ÖPP). Es bedarf eines neuen Kooperationsmodells, das als Öffentlich-Privat-Militärische Partnerschaft (ÖPMP) bezeichnet werden kann. In diesem Modell wird die Bundeswehr bzw. die NATO als dritter Partner mit spezifischen Anforderungen und Rechten formal in die Vertragsbeziehung zwischen der öffentlichen Hand (z.B. Hafenbehörde, Bund) und dem privaten Betreiber integriert.

Dieses Modell ist keine reine Theorie, sondern wird bereits vom Logistikkommando der Bundeswehr vorangetrieben. Dieses strebt langfristige Rahmenverträge mit Laufzeiten von fünf bis sieben Jahren an, in denen private Unternehmen als Generalunternehmer komplexe logistische Dienstleistungen, einschließlich des Hafenbetriebs, erbringen. Dies stellt eine fundamentale Veränderung in der Verteidigungsbeschaffung dar: Statt einzelner “Dinge” (z.B. Militär-LKW) wird eine “Fähigkeit als Dienstleistung” (capability-as-a-service) eingekauft (z.B. “garantierter Umschlag und Weitertransport einer Brigade”). Für den privaten Sektor schaffen diese langfristigen Verträge genau die Planungs- und Einnahmensicherheit, die erforderlich ist, um die massiven Investitionen in HRL-Systeme und andere Anlagen zu rechtfertigen.

Eine nationale Initiative zur Qualifizierung der Hafen-Arbeitskräfte

Der technologische Wandel muss von einer Strategie für das Humankapital begleitet werden, um soziale Verwerfungen zu vermeiden und die operative Leistungsfähigkeit der neuen Terminals zu sichern. Die Automatisierung wird Arbeitsplätze verändern und neue Qualifikationen erfordern.

Daher ist eine nationale Qualifizierungsinitiative notwendig, die von der Bundesregierung, den Ländern, den Gewerkschaften (wie ver.di) und den Branchenverbänden gemeinsam getragen wird. Diese Initiative muss die Finanzierung und Entwicklung von groß angelegten Umschulungs- und Weiterbildungsprogrammen sicherstellen. Ziel ist es, den Beschäftigten klare Karrierepfade von traditionellen Hafentätigkeiten hin zu den neuen Berufsbildern des automatisierten Hafens aufzuzeigen: Systemtechniker, Fernsteuerungs-Operateure, Datenanalysten und Cybersicherheitsexperten.

Passend dazu:

- Marktanalyse und Technologieführer: Ein umfassender Q&A-Leitfaden zu den Top-Herstellern von Hochregallager

Globale Implikationen und der deutsche Präzedenzfall

Die vorgeschlagene Modernisierungsstrategie für die deutschen Seehäfen ist mehr als nur ein nationales Sanierungsprogramm. Sie hat das Potenzial, Deutschland in eine globale Führungsposition zu bringen und einen neuen internationalen Standard für die Konzeption und den Betrieb kritischer Infrastruktur im 21. Jahrhundert zu setzen. Dieses letzte Kapitel stellt den deutschen Plan in einen globalen Kontext, zieht Lehren aus den weltweit führenden Hafenprojekten und skizziert die weitreichenden Implikationen eines erfolgreichen deutschen Präzedenzfalls.

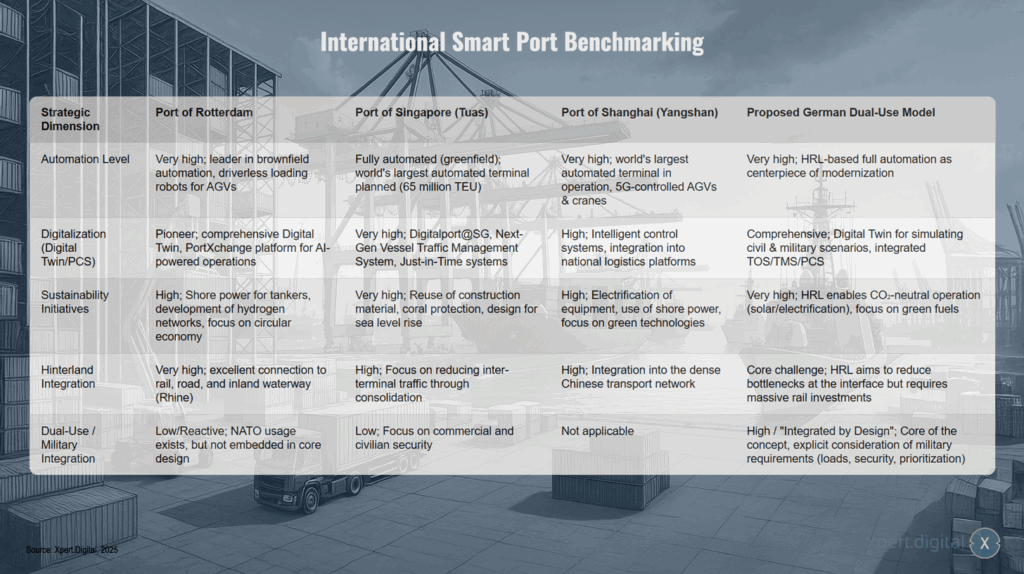

Benchmarking mit globalen Führern: Lehren aus Singapur, Rotterdam und Shanghai

Deutschland beginnt seine Modernisierung nicht bei null. Es kann und muss von den Erfahrungen der weltweit führenden “Smart Ports” lernen, die bereits heute Maßstäbe in Sachen Automatisierung, Digitalisierung und Effizienz setzen.

Singapur (Tuas-Hafen)

Der Hafen von Singapur ist eine Meisterklasse in der Greenfield-Entwicklung eines vollständig neuen Hafenteils. Das Projekt Tuas-Hafen, das bei Fertigstellung der größte vollautomatisierte Containerterminal der Welt sein wird, demonstriert eine tiefgreifende Integration von Nachhaltigkeitsaspekten (z.B. Wiederverwendung von Aushubmaterial, Umsiedlung von Korallenriffen) und digitalen Systemen (wie Digitalport@SG) von der ersten Planungsphase an.

Rotterdam

Als Pionier der Brownfield-Transformation zeigt Rotterdam, wie ein bestehender, historisch gewachsener Hafen schrittweise digitalisiert werden kann. Der Einsatz von IoT-Sensorik in der gesamten Hafeninfrastruktur und die Entwicklung eines umfassenden “digitalen Zwillings” ermöglichen die Optimierung von Abläufen und die Vorbereitung auf zukünftige Entwicklungen wie die autonome Schifffahrt.

Shanghai (Yangshan-Hafen)

Der Hafen von Shanghai demonstriert die schiere Skalierung und Geschwindigkeit, die durch konsequente Automatisierung erreichbar sind. Der Einsatz von 5G-gesteuerten fahrerlosen Transportsystemen (AGVs) und automatisierten Kränen hat die Effizienz im Vergleich zu manuellen Operationen um 30-40 % gesteigert und Shanghai zum umschlagstärksten Containerhafen der Welt gemacht.

Die zentrale Lehre aus diesen internationalen Beispielen ist, dass technologische Insellösungen nicht zum Erfolg führen. Führende Häfen verfolgen einen holistischen Ökosystem-Ansatz, der Automatisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure miteinander verbindet. Genau hier liegt die Chance für Deutschland: Es kann diese bewährten Ansätze übernehmen und um eine entscheidende, bisher vernachlässigte Dimension erweitern.

Etablierung eines neuen Standards für die NATO-Hafeninfrastruktur

Während sich Häfen wie Singapur und Shanghai primär auf die Maximierung der kommerziellen Effizienz konzentrieren, hat Deutschland die einzigartige Gelegenheit, die militärische Dimension von Grund auf in das Design eines modernen Hafens zu integrieren. Ein erfolgreich umgesetzter deutscher Dual-Use-HRL-Terminal würde zum De-facto-Benchmark für alle kritischen Logistikknotenpunkte der NATO werden.

Ein solcher Präzedenzfall würde eine bewährte Vorlage liefern für:

- Die physische und cybertechnische Härtung von Hafeninfrastruktur gegen die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts.

- Die Gewährleistung der Interoperabilität zwischen zivilen und militärischen Logistik- und IT-Systemen.

- Die Erfüllung der spezifischen Anforderungen moderner Streitkräfte an Schwerlastfähigkeit und schnelle Verlegbarkeit.

Durch die Schaffung eines Netzwerks von hochresilienten und effizienten Logistikknotenpunkten in ganz Europa würde Deutschland nicht nur seine eigene Sicherheit, sondern die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit des gesamten Bündnisses nachhaltig stärken.

Deutschland als Architekt des resilienten, dual nutzbaren Hafens der Zukunft

Die Infrastrukturkrise der deutschen Seehäfen, so bedrohlich sie aktuell erscheint, birgt die Chance auf eine generationenübergreifende Weichenstellung. Durch die entschlossene Annahme des Dual-Use-Imperativs und den Einsatz transformativer Technologien wie dem Container-Hochregallager kann Deutschland weit mehr erreichen als nur die Reparatur seiner Häfen. Es kann einen strategischen Pivot vollziehen.

Dieser Pivot würde die deutschen Häfen von alternden, unrentablen Verbindlichkeiten in hocheffiziente, resiliente und sichere strategische Vermögenswerte verwandeln. Diese würden gleichzeitig die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken und die logistische Stärke der NATO in Europa verankern. Indem Deutschland diese Krise als Katalysator für Innovation nutzt, kann es seinen Status nicht nur als Handelsmacht, sondern als global führender Architekt und Betreiber des Hafens der Zukunft wiederherstellen und festigen.

Internationales Smart-Port-Benchmarking

Das internationale Smart-Port-Benchmarking zeigt, dass der Hafen von Rotterdam durch einen sehr hohen Automatisierungsgrad besticht und als führend im Bereich der Brownfield-Automatisierung gilt, beispielsweise mit fahrerlosen Lade-Robotern für AGVs. Der Hafen von Singapur, insbesondere der Terminal Tuas, ist vollständig automatisiert (Greenfield) und plant den weltgrößten automatisierten Terminal mit einer Kapazität von 65 Millionen TEU. Der Hafen von Shanghai, Yangshan Terminal, verfügt ebenfalls über einen sehr hohen Automatisierungsgrad mit 5G-gesteuerten AGVs und Kränen. Das vorgeschlagene deutsche Dual-Use-Modell setzt auf HRL-basierte Vollautomatisierung als Kernstück der Modernisierung. Im Bereich Digitalisierung überzeugen Rotterdam mit einem umfassenden Digitalen Zwilling und der PortXchange Plattform für KI-gestützte Operationen, Singapur mit Digitalport@SG und fortschrittlichen Verkehrssystemen, sowie Shanghai mit intelligenten Steuerungssystemen und Integration in nationale Logistikplattformen. Das deutsche Modell zielt auf einen umfassenden Digitalen Zwilling zur Simulation ziviler und militärischer Szenarien sowie die Integration von TOS, TMS und PCS. Nachhaltigkeitsinitiativen sind bei allen Häfen hoch, wobei Rotterdam Landstrom für Tanker und Wasserstoff-Netzwerke entwickelt, Singapur auf Wiederverwendung von Baumaterial und Korallenschutz setzt, Shanghai Elektrifizierung und grüne Technologien nutzt, und das deutsche Modell einen CO₂-neutralen Betrieb durch Solarenergie und Elektrifizierung mit Fokus auf grüne Kraftstoffe verfolgt. Die Hinterland-Integration ist in Rotterdam mit exzellenter Anbindung an Schiene, Straße und Binnenwasserstraße sehr hoch, in Singapur und Shanghai hoch, während sie im deutschen Modell eine Kernherausforderung darstellt und erhebliche Investitionen in die Schiene erfordert. Bezüglich der dualen Nutzung und militärischen Integration sind Rotterdam und Singapur gering ausgeprägt, Shanghai nicht anwendbar, während das deutsche Modell eine hohe Integration vorsieht, die explizit militärische Anforderungen wie Lasten, Sicherheit und Priorisierung berücksichtigt.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.