133 Millionen neue Jobs durch Robotik und KI? Was wirklich hinter der umstrittenen Prognose steckt – und was sie für Sie bedeutet

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 28. Juli 2025 / Update vom: 28. Juli 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

133 Millionen neue Jobs durch Robotik? Was wirklich hinter der umstrittenen Prognose steckt – und was sie für Sie bedeutet Bild: Xpert.Digital

In der KI-Ära zählt nicht nur Technik: Warum Kreativität und Empathie jetzt wertvoller sind als je zuvor

Ist Ihr Job in Gefahr? So machen Sie sich mit den richtigen Strategien fit für den Wandel auf dem Arbeitsmarkt – Eine umfassende Analyse der Transformation des Arbeitsmarktes : Die Prognose und ihre Einordnung

Was besagt die vieldiskutierte Prognose des Weltwirtschaftsforums über 133 Millionen neue Arbeitsplätze?

Im Jahr 2018 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum (WEF) seinen Bericht „The Future of Jobs“, der eine weitreichende und vieldiskutierte Prognose enthielt. Kern der Aussage war, dass bis zum Jahr 2022 durch den technologischen Wandel zwar 75 Millionen Arbeitsplätze verdrängt würden, gleichzeitig aber 133 Millionen neue Rollen entstünden. Dies würde zu einem Nettogewinn von 58 Millionen Arbeitsplätzen führen. Diese Transformation wurde im Kontext der „Vierten Industriellen Revolution“ (4IR) verortet, angetrieben durch Schlüsseltechnologien wie schnelles mobiles Internet, künstliche Intelligenz (KI), Big-Data-Analytik und Cloud-Technologie.

Ein zentraler Befund des Berichts war die sich verändernde Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine. Während im Jahr 2018 noch 71 % der Arbeitsstunden von Menschen geleistet wurden, prognostizierte der Bericht einen Rückgang dieses Anteils auf 58 % bis 2022, mit der Erwartung, dass bis 2025 Maschinen mehr aktuelle Arbeitsaufgaben als Menschen ausführen würden. Der Ausblick des Berichts von 2018 war merklich positiver als der des Vorgängerberichts aus dem Jahr 2016. Dies wurde damit begründet, dass Unternehmen inzwischen ein besseres Verständnis für die Chancen entwickelt hätten, die neue Technologien bieten. Der Bericht verstand sich als ein „Aufruf zum Handeln“ an Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen, diese Transformation klug zu gestalten, um eine Verschärfung der Kompetenzlücken und wachsende soziale Ungleichheit zu vermeiden.

Passend dazu:

- Jobkiller oder Jobretter? Die Wahrheit über Automatisierung, KI und Robotik – Vom Fließband zum “Denkband”?

Wie haben sich diese Prognosen in späteren Berichten des Weltwirtschaftsforums entwickelt und verändert?

Die anfänglich optimistische Prognose des WEF hat sich in den Folgejahren erheblich gewandelt und ist komplexer geworden. Die Entwicklung der Vorhersagen zeigt eine deutliche Abkehr von einer rein technologiegetriebenen Sichtweise hin zu einer, die makroökonomische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen stärker berücksichtigt.

Der „Future of Jobs Report 2023“ zeichnete für den Zeitraum bis 2027 ein wesentlich nüchterneres Bild. Er prognostizierte die Schaffung von 69 Millionen neuen Arbeitsplätzen, denen jedoch die Vernichtung von 83 Millionen Stellen gegenüberstünde. Dies würde zu einem Nettoverlust von 14 Millionen Arbeitsplätzen oder 2 % der damaligen Gesamtbeschäftigung führen. Dieser Umschwung von einem prognostizierten Nettogewinn zu einem Nettoverlust markiert eine signifikante Neubewertung der Lage.

Mit dem „Future of Jobs Report 2025“, der den Zeitraum bis 2030 betrachtet, kehrte das WEF zu einer optimistischeren Einschätzung zurück, wenn auch mit veränderten Prämissen. Dieser Bericht prognostiziert die Schaffung von 170 Millionen neuen Arbeitsplätzen bei einem Wegfall von 92 Millionen, was einem Nettogewinn von 78 Millionen Stellen entspräche.

Entscheidend ist jedoch die Veränderung bei den Treibern des Wandels. Während der Bericht von 2018 fast ausschließlich auf die technologische Revolution fokussierte, nennen spätere Berichte eine breitere Palette von Einflussfaktoren. Technologie, insbesondere KI und Big Data, bleibt ein zentraler Treiber. Jedoch wird der grünen Transformation, makroökonomischen Faktoren wie steigenden Lebenshaltungskosten und langsamem Wirtschaftswachstum, ESG-Standards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowie demografischen Verschiebungen eine ebenso große oder sogar größere Bedeutung beigemessen.

Diese Entwicklung der Prognosen lässt eine wichtige Erkenntnis erkennen: Die anfängliche Annahme, dass technologischer Fortschritt quasi automatisch zu einem Nettozuwachs an Arbeitsplätzen führt, wurde durch die Realität widerlegt. Die Berichte zeigen, dass das Potenzial der Technologie zur Schaffung von Arbeitsplätzen stark von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen abhängt. So identifiziert der Bericht von 2025 langsames Wirtschaftswachstum als einen Haupttreiber für die Vernichtung von Arbeitsplätzen, während Investitionen in die grüne Transformation als wesentlicher Motor für die Schaffung neuer Stellen gesehen werden. Das Versprechen der Technologie ist also nicht absolut, sondern bedingt. Ein positives Ergebnis ist kein zwangsläufiges Resultat von Innovation, sondern hängt von einem gesunden und unterstützenden makroökonomischen Umfeld ab.

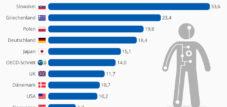

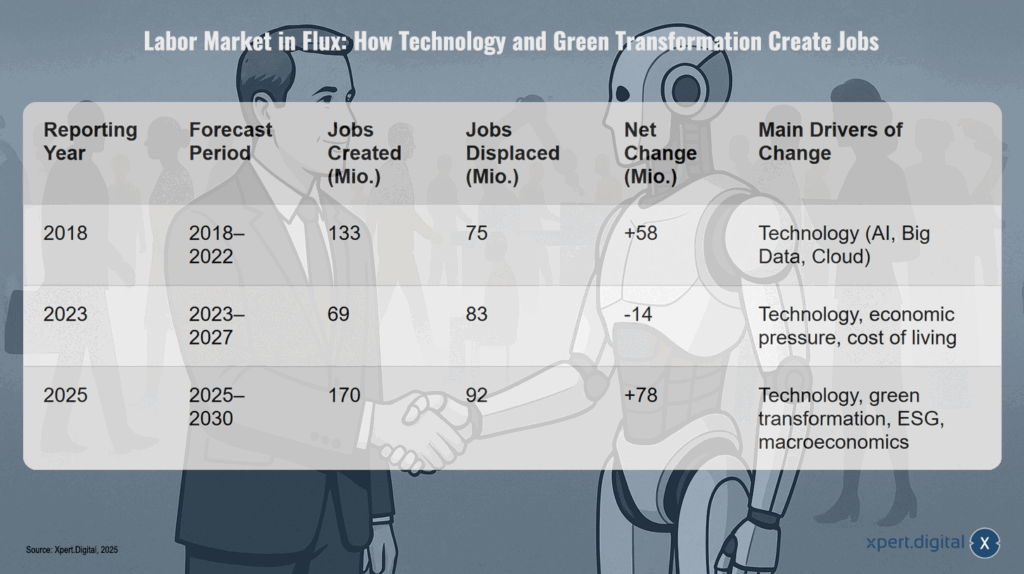

Arbeitsmarkt im Wandel: Wie Technologie und grüne Transformation Jobs schaffen

Arbeitsmarkt im Wandel: Wie Technologie und grüne Transformation Jobs schaffen – Bild: Xpert.Digital

Entwicklung der Nettoprognosen für Arbeitsplätze des WEF. Die Tabelle verdeutlicht den Wandel der Prognosen von einem rein technologiegetriebenen Optimismus hin zu einer komplexeren Sichtweise, die wirtschaftliche und ökologische Faktoren einbezieht.

Der Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel, angetrieben von den Einflüssen von Technologie und der grünen Transformation. Im Zeitraum von 2018 bis 2022 wurden durch technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, Big Data und Cloud-Technologien 133 Millionen neue Stellen geschaffen, während 75 Millionen Arbeitsplätze verdrängt wurden, was zu einer Nettozunahme von 58 Millionen führte. Von 2023 bis 2027 wird jedoch erwartet, dass 69 Millionen Stellen entstehen, aber 83 Millionen verloren gehen, was auf technologische Veränderungen, wirtschaftlichen Druck und steigende Lebenshaltungskosten zurückzuführen ist und eine Nettoabnahme von 14 Millionen Arbeitsplätzen zur Folge hat. Für den Zeitraum von 2025 bis 2030 prognostiziert man einen starken Anstieg der Beschäftigung mit 170 Millionen neuen Stellen gegenüber 92 Millionen verdrängten, wobei Technologie, die grüne Transformation, ESG-Kriterien und makroökonomische Faktoren die Haupttreiber des Wandels sind, was zu einer Nettozunahme von 78 Millionen Arbeitsplätzen führt.

Auf welcher Methodik basieren diese Zahlen und welche Kritikpunkte gibt es an diesem Ansatz?

Die prominenten Zahlen des WEF basieren auf der „Future of Jobs Survey“, einer Umfrage, die sich an Führungskräfte in den Bereichen Personal, Strategie und Geschäftsführung von großen, multinationalen Unternehmen richtet. Für den Bericht von 2018 wurden beispielsweise 313 globale Unternehmen befragt, die zusammen über 15 Millionen Mitarbeiter in 20 Volkswirtschaften repräsentieren, welche wiederum 70 % des globalen Bruttoinlandsprodukts ausmachen.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass die oft zitierten Zahlen wie „75 Millionen verdrängte“ und „133 Millionen neue“ Arbeitsplätze das Ergebnis einer Extrapolation sind. Die befragten Unternehmen prognostizierten für ihre eigene Belegschaft einen Rückgang von 984.000 Stellen und einen Zuwachs von 1,74 Millionen. Diese unternehmensinternen Trends wurden anschließend auf die globale nicht-landwirtschaftliche Erwerbsbevölkerung in großen Unternehmen hochgerechnet, wobei Daten der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) als Grundlage dienten. Die Methodik schließt explizit kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie den informellen Sektor aus, was eine erhebliche Einschränkung darstellt, da diese einen großen Teil der weltweiten Beschäftigung ausmachen.

An diesem methodischen Ansatz gibt es fundierte Kritik:

Erstens wird den Berichten ein Hang zu übermäßigem Optimismus und eine narrative Voreingenommenheit vorgeworfen. Kritiker argumentieren, dass die Erzählungen des WEF dazu neigen, die Ziele der Organisation zur Förderung globaler Kooperation zu unterstützen, was zu einer zu positiven Darstellung führen kann. Das Schwanken zwischen den düsteren Warnungen von 2016, dem starken Optimismus von 2018 und dem komplexeren Bild späterer Jahre deutet auf ein Muster der Überkorrektur anstelle einer stabilen, konsistenten Analyse hin.

Zweitens wird die Fokussierung auf einen „Nettogewinn“ an Arbeitsplätzen als irreführend kritisiert. Dieser Ansatz, der mit der „Gambler’s Fallacy“ (Spielerfehlschluss) verglichen wird, ignoriert die massiven Hürden bei der Transition. Er suggeriert fälschlicherweise, dass ein verdrängter Arbeitnehmer problemlos in eine der neuen Rollen wechseln kann. Dabei werden jedoch enorme Qualifikationslücken – ein Kassierer wird nicht über Nacht zum DevOps-Ingenieur –, geografische Ungleichheiten sowie Unterschiede in Arbeitsqualität und Bezahlung außer Acht gelassen. Die Nettozahl verschleiert die immensen menschlichen und sozialen Kosten des Übergangs.

Drittens basieren die Prognosen auf fragwürdigen Annahmen. Die Berichte implizieren, dass Kostensenkungen durch KI zu einer Vervielfachung von „Mensch + KI“-Rollen führen werden, die den Verlust von Arbeitsplätzen in ganzen Teams ausgleichen. Kritiker halten diese Annahme für unrealistisch, insbesondere da das prognostizierte Wachstum in Sektoren wie der grünen Wirtschaft und dem Pflegebereich stattfinden soll, die in vielen großen Volkswirtschaften unterfinanziert oder politisch umstritten sind.

Schließlich stellt das Scheitern früherer Prognosen die Glaubwürdigkeit der Annahmen in Frage. Die Vorhersage des WEF aus dem Jahr 2018, dass bis 2022 eine massive „Umschulungsrevolution“ stattfinden würde, hat sich in dem erwarteten Ausmaß nicht bewahrheitet. Die Bemühungen blieben oft unzureichend, unterfinanziert und stießen auf logistische Hürden, was die Machbarkeit der Annahmen, auf denen die Job-Prognosen beruhen, zweifelhaft erscheinen lässt.

Der Wandel der Berufslandschaft: Gewinner und Verlierer der Automatisierung

Welche konkreten Berufsfelder und Rollen werden durch KI und Automatisierung verdrängt?

Die Transformation des Arbeitsmarktes durch KI und Automatisierung führt zu einer deutlichen Polarisierung, bei der bestimmte Berufe einem hohen Verdrängungsrisiko ausgesetzt sind. Betroffen sind vor allem Tätigkeiten, die auf Routinen basieren, sowohl im kaufmännischen Bereich (White-Collar) als auch in der Produktion (Blue-Collar). Die am stärksten gefährdeten demografischen Gruppen sind Büroangestellte, Mitarbeiter mit geringer digitaler Kompetenz und ältere Arbeitnehmer.

Über verschiedene WEF-Berichte hinweg wird eine konsistente Liste von Berufen genannt, deren Nachfrage stark zurückgeht. Dazu gehören:

- Dateneingabekräfte (Data Entry Clerks)

- Sachbearbeiter in der Buchhaltung und Lohnabrechnung (Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks)

- Verwaltungs- und Sekretariatskräfte (Administrative and Executive Secretaries)

- Montage- und Fabrikarbeiter (in bestimmten Branchen)

- Kassierer und Schalterpersonal (Cashiers and Ticket Clerks)

- Bankangestellte am Schalter (Bank Tellers)

- Postdienstmitarbeiter (Postal Service Clerks).

Neuere Berichte, wie der „Future of Jobs Report 2025“, erweitern diese Liste um weitere Berufe aus dem Wissensarbeitsbereich. So werden nun auch Grafikdesigner und Rechtsanwaltsgehilfen zu den schrumpfenden Berufsfeldern gezählt. Dies wird explizit auf die fortschreitenden Fähigkeiten generativer KI zurückgeführt, die zunehmend in der Lage ist, anspruchsvolle kognitive Aufgaben zu übernehmen.

Welche neuen und wachsenden Berufe entstehen im Zuge dieser technologischen Revolution?

Parallel zur Verdrängung von Routineaufgaben entsteht eine hohe Nachfrage nach neuen und sich entwickelnden Berufsfeldern. Diese Wachstumsbereiche sind nicht ausschließlich technischer Natur, sondern umfassen auch Rollen, die spezifisch menschliche Fähigkeiten erfordern.

Im Zentrum des Wachstums stehen technologieorientierte Berufe. Zu den am schnellsten wachsenden Rollen gehören durchweg:

- KI- und Machine-Learning-Spezialisten

- Big-Data-Spezialisten

- Experten für Prozessautomatisierung

- Analysten für Informationssicherheit

- Software- und Anwendungsentwickler

- Robotik-Ingenieure

- FinTech-Ingenieure.

Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Berufen, die auf ausgeprägt „menschlichen“ Fähigkeiten basieren. Dazu zählen:

- Vertriebs- und Marketingfachleute

- Spezialisten für Personal und Unternehmenskultur (People and Culture Specialists)

- Experten für Organisationsentwicklung

- Innovationsmanager

- Kundenbetreuer.

Ein weiterer stark wachsender Sektor ist die grüne Wirtschaft. Spätere Berichte betonen das starke Wachstum von Berufen wie:

- Ingenieure für erneuerbare Energien

- Ingenieure für Solarenergieanlagen

- Nachhaltigkeitsmanager.

Auch der Bildungs- und Pflegesektor verzeichnet ein robustes Wachstum. Berufe wie Ärzte, Pflegefachkräfte und Lehrer werden voraussichtlich zunehmen, angetrieben durch demografische Entwicklungen wie die Alterung der Gesellschaft und die Tatsache, dass diese Tätigkeiten nur schwer zu automatisieren sind.

Es ist wichtig, zwischen dem prozentual schnellsten Wachstum und dem größten Wachstum in absoluten Zahlen zu unterscheiden. Während Tech-Berufe prozentual am schnellsten wachsen, wird das größte absolute Wachstum bei Frontline-Berufen wie Landarbeitern, Lieferfahrern und Bauarbeitern erwartet.

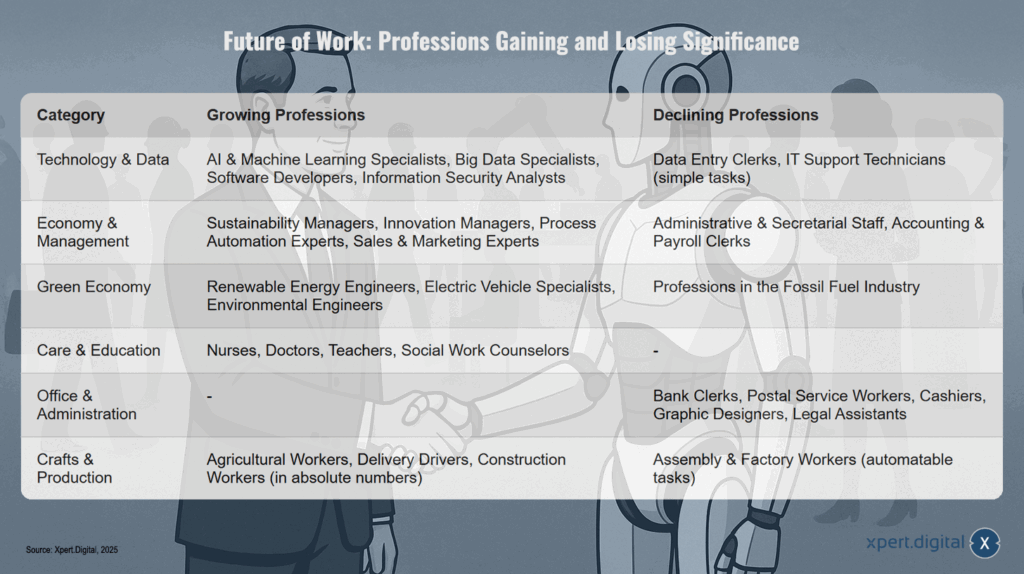

Zukunft der Arbeit: Diese Berufe gewinnen und verlieren an Bedeutung

Konsolidierte Übersicht über wachsende und schrumpfende Berufsfelder. Die Tabelle fasst die Prognosen aus verschiedenen Berichten zusammen und zeigt die Gewinner und Verlierer der Transformation des Arbeitsmarktes.

Die Zukunft der Arbeit zeigt deutliche Veränderungen: In den Bereichen Technologie und Daten gewinnen Berufe wie KI- und Machine-Learning-Spezialisten, Big-Data-Spezialisten, Softwareentwickler und Informationssicherheitsanalysten an Bedeutung, während einfache Tätigkeiten wie Dateneingabe und IT-Support-Techniker zurückgehen. Im Bereich Wirtschaft und Management werden Nachhaltigkeitsmanager, Innovationsmanager, Experten für Prozessautomatisierung sowie Vertriebs- und Marketingexperten zunehmend gefragt, während Verwaltungs- und Sekretariatskräfte sowie Buchhaltungs- und Lohnbuchhaltungskräfte an Relevanz verlieren. In der grünen Wirtschaft steigen Ingenieure für erneuerbare Energien, Spezialisten für Elektrofahrzeuge und Umweltingenieure auf, gleichzeitig schwinden Berufe in der fossilen Energiewirtschaft. Im Pflege- und Bildungssektor werden Pflegefachkräfte, Ärzte, Lehrer und Berater für Sozialarbeit wichtiger, wobei keine Berufe an Bedeutung verlieren. Im Bereich Büro und Verwaltung sind insbesondere Bankangestellte, Postdienstmitarbeiter, Kassierer, Grafikdesigner und Rechtsanwaltsgehilfen rückläufig, während im Handwerk und der Produktion Landarbeiter, Lieferfahrer und Bauarbeiter in absoluten Zahlen wachsen, während Montage- und Fabrikarbeiter durch Automatisierung weniger gefragt sind.

Welche übergeordneten Trends, wie die grüne Transformation, beeinflussen zusätzlich die Entstehung und den Rückgang von Arbeitsplätzen?

Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt wird nicht allein durch die Automatisierung bestimmt. Eine Reihe von Makrotrends interagiert miteinander und formt die Berufslandschaft der Zukunft.

Die grüne Transformation, also Investitionen in Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, wird als einer der größten Netto-Jobmotoren angesehen. Dieser Trend treibt die Nachfrage nach Ingenieuren für erneuerbare Energien und Umweltschutz sowie nach Nachhaltigkeitsspezialisten an.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben einen ebenso starken, aber oft gegenläufigen Effekt. Langsames Wirtschaftswachstum und steigende Lebenshaltungskosten werden als Netto-Vernichter von Arbeitsplätzen eingestuft und können die durch Technologie und grüne Transformation geschaffenen Gewinne teilweise zunichtemachen.

Die Technologie-Adoption selbst ist ein zweischneidiges Schwert. Die Ausweitung des digitalen Zugangs wird voraussichtlich bis 2030 die meisten Arbeitsplätze schaffen (19 Millionen), aber auch viele verdrängen (9 Millionen). KI und Big Data folgen als zweitgrößter Treiber, mit 11 Millionen geschaffenen und 9 Millionen verdrängten Stellen.

Demografische Verschiebungen spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Eine alternde Bevölkerung in Ländern mit hohem Einkommen treibt die Nachfrage im Gesundheits- und Pflegesektor an. Gleichzeitig führt eine wachsende erwerbsfähige Bevölkerung in Ländern mit niedrigem Einkommen zu einem erhöhten Bedarf an Arbeitskräften im Bildungssektor.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Zukunftssichere Skills: So schließen Unternehmen die wachsende Kompetenzlücke

Die Kompetenzlücke: Welche Fähigkeiten in Zukunft gefragt sind

Was versteht man unter der “Kompetenzlücke” (Skills Gap) und wie groß ist diese Herausforderung?

Die „Kompetenzlücke“ oder „Skills Gap“ bezeichnet die Diskrepanz zwischen den Fähigkeiten, die Arbeitgeber für ihre offenen Stellen benötigen, und den tatsächlich vorhandenen Qualifikationen der verfügbaren Arbeitskräfte. Diese Lücke ist eine der zentralen Herausforderungen der aktuellen Arbeitsmarkttransformation.

Das Ausmaß dieser Herausforderung ist enorm. Bereits der WEF-Bericht von 2018 prognostizierte, dass bis 2022 54 % aller Arbeitnehmer erhebliche Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen (Reskilling und Upskilling) benötigen würden. Spätere Berichte bestätigen und verschärfen diese Einschätzung: Der „Future of Jobs Report 2025“ stellt fest, dass sich die Kernkompetenzen von 44 % der Arbeitnehmer in den nächsten fünf Jahren verändern werden, und bis 2030 werden fast 40 % der für einen Job erforderlichen Fähigkeiten veraltet sein.

Diese statistische Realität spiegelt sich in der Wahrnehmung von Unternehmensführern wider. In den USA geben 70 % der Führungskräfte an, dass in ihrer Organisation eine kritische Kompetenzlücke besteht, die sich negativ auf Innovation und Wachstum auswirkt. Fast 40 % dieser Führungskräfte sind der Meinung, dass sich diese Lücke sogar noch verschlimmert.

Passend dazu:

Welche spezifischen technischen und digitalen Fähigkeiten werden am dringendsten benötigt?

Auf der Seite der technischen Fähigkeiten, auch „Hard Skills“ genannt, gibt es eine klare Hierarchie der Nachfrage. An vorderster Front stehen Kompetenzen, die direkt mit den treibenden Technologien der Vierten Industriellen Revolution verbunden sind.

An der Spitze der gefragtesten Fähigkeiten stehen konstant KI und Big Data. Die Fähigkeit, mit großen Datenmengen umzugehen und KI-Systeme zu nutzen oder zu entwickeln, wird als entscheidend angesehen. Eng damit verbunden sind weitere Kernkompetenzen der Digitalisierung: Technologische Grundkompetenz (Technological Literacy), Netzwerk- und Cybersicherheit, Software- und Anwendungsentwicklung, Datenanalyse und Cloud Computing sind ebenfalls extrem gefragt.

Interessanterweise wird auch Projektmanagement häufig als eine der wichtigsten technischen Fähigkeiten genannt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, technische Umsetzungskompetenz mit strategischer Geschäftsplanung zu verbinden und komplexe Digitalisierungsprojekte erfolgreich zu steuern.

Warum werden “menschliche” Fähigkeiten wie analytisches Denken, Kreativität und Resilienz als noch wichtiger erachtet?

In einer Zeit, in der Maschinen immer mehr technische Aufgaben übernehmen, entsteht ein Paradox: Zwar sind technische Fähigkeiten die am schnellsten wachsenden, doch kognitive und sozial-emotionale Kompetenzen werden von Arbeitgebern oft als die allerwichtigsten eingestuft. Dies lässt sich durch die ökonomische Logik von Knappheit und Nutzen erklären. Da KI Routineaufgaben – seien sie technischer oder kognitiver Natur – im Überfluss und zu geringen Kosten verfügbar macht, verlieren die Fähigkeiten, die ausschließlich zur Ausführung dieser Aufgaben dienen, an Wert.

Gleichzeitig bleiben Aufgaben, die neuartiges Problemlösen, strategisches Denken, ethisches Urteilsvermögen und komplexe zwischenmenschliche Interaktionen erfordern, schwer zu automatisieren. Wenn Maschinen das „Was“ und „Wie“ vieler Tätigkeiten übernehmen, verlagert sich die menschliche Rolle auf das „Warum“ und das „Was als Nächstes“. Dies erfordert die Fähigkeit, Probleme zu definieren, die Ergebnisse der KI kreativ zu interpretieren, Interessengruppen zu überzeugen und komplexe menschliche Teams zu leiten. Genau hierfür sind die sogenannten „menschlichen“ Fähigkeiten unerlässlich.

Es entsteht eine „Automatisierungsprämie“ für nicht-automatisierbare Fähigkeiten. Der wirtschaftliche Wert und die Nachfrage nach diesen einzigartig menschlichen Kompetenzen steigen überproportional. Die wichtigsten dieser Fähigkeiten sind:

- Analytisches und kreatives Denken: Diese stehen durchweg an der Spitze der von Arbeitgebern am meisten nachgefragten Fähigkeiten.

- Anpassungsfähigkeit: Resilienz, Flexibilität und Agilität sind von größter Bedeutung, da Arbeitnehmer in der Lage sein müssen, sich in einem sich ständig verändernden Umfeld zurechtzufinden.

- Führung und soziale Kompetenz: Führungskompetenz, sozialer Einfluss, emotionale Intelligenz sowie Neugier und lebenslanges Lernen sind ebenfalls entscheidend, da KI diese Fähigkeiten kaum replizieren kann.

Die Kompetenzlücke ist also nicht nur ein Mangel an technischen Fähigkeiten. Es ist eine Zweiteilung des Kompetenzmarktes: Der Wert von Routinefähigkeiten bricht ein, während der Wert von nicht-routinemäßigen, zutiefst menschlichen Fähigkeiten in die Höhe schnellt. Die effektivsten Strategien zur Personalentwicklung werden daher nicht nur das Programmieren lehren, sondern dies mit Schulungen in kritischem Denken und Kreativität verbinden.

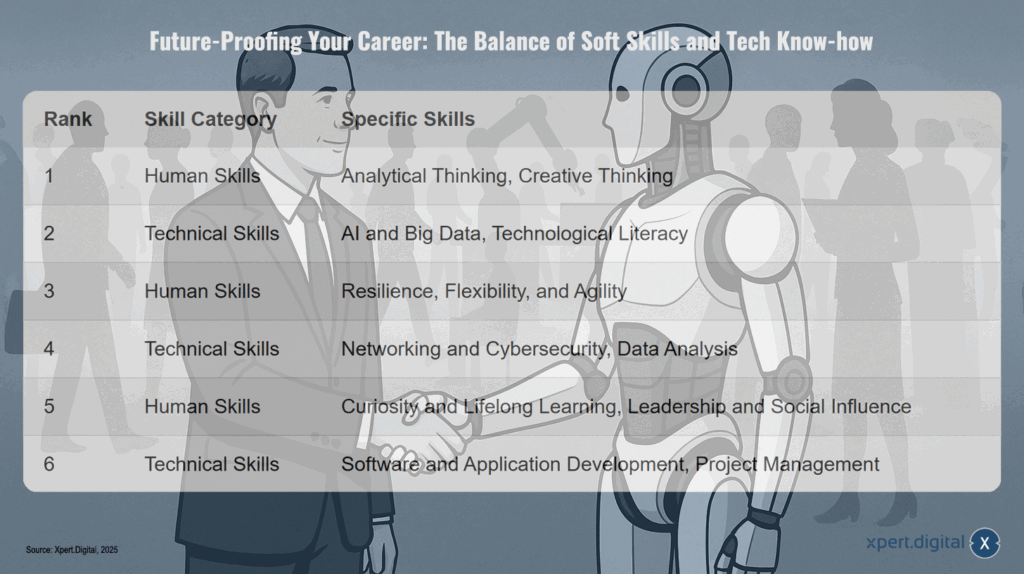

Zukunftsfähig im Job: Die Balance aus Soft Skills und Tech-Know-how

Schlüsselfähigkeiten für die zukünftige Arbeitswelt. Die Tabelle zeigt die duale Bedeutung von technischen und menschlichen Kompetenzen und ordnet sie nach ihrer von Arbeitgebern wahrgenommenen Wichtigkeit.

Zukunftsfähig im Job zu sein bedeutet, die richtige Balance zwischen Soft Skills und technischem Know-how zu finden. An erster Stelle stehen menschliche Fähigkeiten wie analytisches und kreatives Denken. Dicht gefolgt von technischen Kenntnissen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Big Data und grundlegenden technologischen Kompetenzen. Wichtig sind zudem Resilienz, Flexibilität und Agilität als weitere menschliche Fähigkeiten. Auf der technischen Seite gewinnen Netzwerke, Cybersicherheit und Datenanalyse zunehmend an Bedeutung. Ebenso zählen Neugier, lebenslanges Lernen sowie Führung und sozialer Einfluss zu den entscheidenden menschlichen Fähigkeiten. Ergänzt wird dies durch technisches Fachwissen in Software- und Anwendungsentwicklung sowie Projektmanagement.

Strategien zur Bewältigung des Wandels: Umschulung, Weiterbildung und neue Arbeitsmodelle

Welche Strategien verfolgen Unternehmen, um ihre Belegschaft auf die Zukunft vorzubereiten?

Angesichts der sich weitenden Kompetenzlücke entwickeln Unternehmen proaktive Strategien, um ihre Belegschaft für die Zukunft zu rüsten. Diese Strategien gehen über einfache Schulungsmaßnahmen hinaus und zielen auf eine grundlegende Neuausrichtung der Personalentwicklung ab.

Ein zentraler Ansatz ist die strategische Personalplanung. Unternehmen analysieren ihre aktuellen Fähigkeiten im Abgleich mit zukünftigen Anforderungen und entwickeln gezielte Programme zur Umschulung (Reskilling) und Weiterbildung (Upskilling). Das Ziel ist der Aufbau einer „nachhaltigen Kompetenzarchitektur“, die die Belegschaft widerstandsfähig gegen zukünftige Schocks macht.

Dabei verlagert sich der strategische Fokus von der reinen Ersetzung von Arbeitskräften durch Technologie hin zur Augmentation, also der gezielten Stärkung menschlicher Fähigkeiten durch technologische Werkzeuge. Dies manifestiert sich im Konzept der Mensch-Maschine-Kollaboration, bei dem die Stärken beider Seiten kombiniert werden.

Investitionen in die Weiterbildung sind ein konkreter Ausdruck dieser Strategie. 60 % der Unternehmen investieren aktiv in Schulungsprogramme für ihre Mitarbeiter, mit einem Schwerpunkt auf KI, digitalen Fähigkeiten und Führungskompetenzen. Parallel dazu fördern Unternehmen die interne Mobilität, indem sie klare Karrierepfade schaffen, um Talente innerhalb der Organisation zu halten und weiterzuentwickeln.

Innovative Unternehmen integrieren das Lernen zudem direkt in den Arbeitsalltag. Zu den bewährten Praktiken gehören die Schulung von Führungskräften zu Coaches, die ihre Mitarbeiter anleiten, sowie der Einsatz von Peer-to-Peer-Lernmodellen, bei denen erfahrene Kollegen ihr Wissen weitergeben.

Wie sehen erfolgreiche Umschulungsinitiativen in der Praxis aus? Eine Betrachtung der Programme von Amazon, AT&T und Siemens.

Einige global führende Unternehmen haben bereits umfassende und weitreichende Initiativen zur Qualifizierung ihrer Mitarbeiter gestartet, die als Fallstudien für erfolgreiche Strategien dienen können.

Amazon hat mit seiner „Upskilling 2025“-Initiative ein Budget von 1,2 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um Hunderttausende von Mitarbeitern umzuschulen. Zu den Kernprogrammen gehören die „Amazon Technical Academy“, die Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund zu Softwareentwicklern ausbildet, die „Machine Learning University“ für Fortgeschrittene und das „Career Choice“-Programm, das Studiengebühren übernimmt. Die Ergebnisse sind messbar: 75 % der Teilnehmer verzeichneten einen Karriereaufstieg, und ihr Gehalt stieg im Durchschnitt um 8,6 %.

AT&T investierte mit seinem „Future Ready“-Programm rund 1 Milliarde US-Dollar in die Umschulung seiner Belegschaft. Das Unternehmen stellte fest, dass die Hälfte seiner Mitarbeiter nicht über die für die Zukunft notwendigen Fähigkeiten verfügte, und entschied sich bewusst für eine interne Qualifizierungsoffensive anstelle von Massenentlassungen und Neueinstellungen. Das Programm konzentriert sich auf Bereiche wie Datenwissenschaft und Cybersicherheit und nutzt Online-Plattformen sowie personalisierte Karriereportale, um den Mitarbeitern flexible Lernmöglichkeiten zu bieten.

Siemens verfolgt einen Ansatz, bei dem die digitale Transformation und die Mitarbeiterqualifizierung Hand in Hand gehen. Das Unternehmen nutzt Cloud-Technologien wie Amazon Web Services (AWS) für eine umfassende Modernisierung, von der Dateninfrastruktur bis zum Einsatz generativer KI. Ein herausragendes Beispiel ist das Siemens-Elektronikwerk in Erlangen. Dort wurde eine Industrie-4.0-Lösung implementiert, die die Einsatzzeit für maschinelles Lernen um 80 % reduzierte. Gleichzeitig wurde die Belegschaft in der Fertigung direkt vor Ort in Echtzeit-Datenanalyse und dem Internet der Dinge (IoT) geschult. Dies zeigt, wie Upskilling direkt in die operative Transformation eingebettet werden kann.

Welche Rolle spielt der Staat? Eine Analyse des deutschen Qualifizierungschancengesetzes.

Neben unternehmerischen Initiativen spielen auch staatliche Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung des Strukturwandels. Das deutsche Qualifizierungschancengesetz ist ein Beispiel für eine proaktive staatliche Politik.

Das Gesetz zielt darauf ab, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Mitarbeiter weiterzubilden, insbesondere in Berufsfeldern, die von technologischen oder strukturellen Veränderungen betroffen sind. Es bietet erhebliche finanzielle Anreize: Die Bundesagentur für Arbeit kann bis zu 100 % der Weiterbildungskosten übernehmen und zusätzlich bis zu 75 % des Arbeitsentgelts des Mitarbeiters während der Qualifizierungsmaßnahme bezuschussen. Die Höhe der Förderung ist von der Unternehmensgröße abhängig, wobei kleinere Unternehmen stärker unterstützt werden.

Das Ziel des Gesetzes ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken, die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu sichern und dem Fachkräftemangel in Zukunftsfeldern wie UX-Design, Datenwissenschaft und Produktmanagement aktiv entgegenzuwirken.

Könnten radikalere Ansätze wie die Vier-Tage-Woche oder ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) Teil der Lösung sein?

Die tiefgreifenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt werfen auch Fragen nach grundlegenderen Neugestaltungen von Arbeit und sozialer Sicherung auf. Zwei intensiv diskutierte Modelle sind die Vier-Tage-Woche und das bedingungslose Grundeinkommen (BGE). Diese Ansätze können als zwei verschiedene, aber potenziell komplementäre Antworten auf die Herausforderungen der Automatisierung verstanden werden.

Die Vier-Tage-Woche zielt darauf ab, die Qualität der bestehenden Arbeit zu verbessern, indem Produktivitätsgewinne in Form von Zeit an die Arbeitnehmer weitergegeben werden. Große internationale Pilotstudien mit 141 Unternehmen und über 2.800 Mitarbeitern haben beeindruckende Ergebnisse gezeigt. Die Unternehmen meldeten stabile oder sogar gestiegene Umsätze (teilweise um bis zu 35 %), während die Mitarbeiter von einem drastischen Rückgang von Burnout (bis zu 70 %), Stress und Angstzuständen sowie einer verbesserten psychischen Gesundheit und Schlafqualität berichteten. Die Personalfluktuation sank, und über 90 % der teilnehmenden Unternehmen behielten das Modell nach der Testphase bei. Der Erfolg basiert auf dem „100-80-100“-Modell (100 % Lohn, 80 % Zeit, 100 % Produktivität), das durch die Neugestaltung von Arbeitsabläufen und die Reduzierung unnötiger Meetings erreicht wird.

Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) hingegen zielt darauf ab, soziale Sicherheit außerhalb der Erwerbsarbeit zu schaffen, indem ein Grundeinkommen von einer Erwerbstätigkeit entkoppelt wird. Es adressiert damit primär das Problem derjenigen, die vom Arbeitsmarkt verdrängt werden könnten oder sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen befinden. Die Ergebnisse aus weltweiten Pilotprojekten sind gemischt und stark kontextabhängig. Positive Effekte wie geringere Ernährungsunsicherheit, verbesserte Gesundheit, höhere Schulbesuchsquoten und eine Zunahme von Unternehmensgründungen wurden in Kenia und Indien beobachtet. Das Pilotprojekt in Stockton, Kalifornien, zeigte positive psychologische Effekte ohne negative Auswirkungen auf die Arbeitsmotivation. Andere Studien, wie die frühen Experimente in den USA in den 1970er Jahren oder das finnische Experiment, zeigten eine leichte Verringerung der Arbeitsanreize oder keine signifikante Veränderung der Beschäftigungsquote, aber eine Verbesserung des Wohlbefindens. Eine wesentliche Einschränkung vieler dieser Studien ist ihre begrenzte Dauer und ihr kleiner Umfang, was die Übertragbarkeit auf ein permanentes, universelles System erschwert.

Diese beiden Modelle schließen sich nicht gegenseitig aus. Vielmehr könnten sie verschiedene Facetten derselben Transformation adressieren. Eine zukünftige Strategie könnte die Vier-Tage-Woche als Standard für Vollzeitbeschäftigung etablieren, um die Lebensqualität der Erwerbstätigen zu verbessern. Gleichzeitig könnte ein BGE als soziales Fundament für diejenigen dienen, die sich im Übergang befinden, in der Gig-Economy arbeiten oder deren Arbeitsplätze vollständig durch Automatisierung ersetzt wurden. Dies würde eine widerstandsfähigere und gerechtere gesellschaftliche Antwort auf den Wandel ermöglichen als jede dieser Maßnahmen für sich allein.

Unsere Empfehlung: 🌍 Grenzenlose Reichweite 🔗 Vernetzt 🌐 Vielsprachig 💪 Verkaufsstark: 💡 Authentisch mit Strategie 🚀 Innovation trifft 🧠 Intuition

In einer Zeit, in der die digitale Präsenz eines Unternehmens über seinen Erfolg entscheidet, stellt sich die Herausforderung, wie diese Präsenz authentisch, individuell und weitreichend gestaltet werden kann. Xpert.Digital bietet eine innovative Lösung an, die sich als Schnittpunkt zwischen einem Industrie-Hub, einem Blog und einem Markenbotschafter positioniert. Dabei vereint es die Vorteile von Kommunikations- und Vertriebskanälen in einer einzigen Plattform und ermöglicht eine Veröffentlichung in 18 verschiedenen Sprachen. Die Kooperation mit Partnerportalen und die Möglichkeit, Beiträge bei Google News und einem Presseverteiler mit etwa 8.000 Journalisten und Lesern zu veröffentlichen, maximieren die Reichweite und Sichtbarkeit der Inhalte. Dies stellt einen wesentlichen Faktor im externen Sales & Marketing (SMarketing) dar.

Mehr dazu hier:

KI, Arbeitsmarkt und Ungleichheit: Chancen und Herausforderungen im Wandel

Sozioökonomische Folgen: Ungleichheit, regionale Disparitäten und Arbeitsqualität

Verschärft die künstliche Intelligenz die Einkommens- und Vermögensungleichheit oder kann sie diese verringern?

Die Frage, wie sich KI auf die Ungleichheit auswirkt, ist eine der drängendsten sozioökonomischen Debatten der Gegenwart, und die Forschung liefert hierzu nuancierte und teils widersprüchliche Ergebnisse.

Auf der einen Seite gibt es Argumente, dass KI die Lohnungleichheit verringern könnte. Im Gegensatz zu früheren Automatisierungswellen, die vor allem gering qualifizierte Routinearbeiten betrafen, zielt die aktuelle KI-Welle stark auf hochbezahlte „White-Collar“-Berufe ab. Studien auf Aufgabenebene zeigen, dass oft die geringer qualifizierten Mitarbeiter innerhalb eines Berufs (z. B. im Kundenservice oder in der Softwareentwicklung) die größten Produktivitätssteigerungen durch KI-Werkzeuge erfahren. Dies könnte potenziell die Löhne der Mittelschicht stärken und die Lohnschere verkleinern.

Auf der anderen Seite überwiegen die Argumente für eine Zunahme der Gesamtungleichheit. Erstens könnten die Produktivitätsvorteile der KI vor allem hochbezahlten Wissensarbeitern zugutekommen, die über den Zugang und die Fähigkeiten zur Nutzung dieser Werkzeuge verfügen, während Geringverdiener in Dienstleistungs- und Handwerksberufen zurückbleiben. Zweitens führt die KI-gesteuerte Automatisierung tendenziell zu einer Verschiebung der Einkommensanteile von Arbeit zu Kapital. Da für die gleiche Produktion weniger menschliche Arbeit benötigt wird, profitieren die Eigentümer von Kapital (z. B. Aktionäre) überproportional, was die Ungleichheit zugunsten der bereits Wohlhabenden verschärft.

Ein Arbeitspapier des Internationalen Währungsfonds (IWF) bringt diese beiden Aspekte zusammen und trifft eine entscheidende Unterscheidung: KI könnte die Lohnungleichheit zwar leicht verringern (indem sie Hochverdiener verdrängt), aber die Vermögensungleichheit drastisch erhöhen. Der Mechanismus dahinter ist, dass dieselben hochbezahlten Arbeitnehmer, die Lohndruck erfahren, auch die größten Kapitalbesitzer sind. Sie profitieren daher am stärksten von den steigenden Kapitalrenditen, die durch die Automatisierung entstehen. Zusätzlich vergrößern hohe Lohnprämien für Personen mit gefragten KI-Fähigkeiten – eine PwC-Studie fand eine Prämie von 56 % – die Kluft zwischen denen mit und ohne diese Kompetenzen.

Passend dazu:

- Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz & KI-Investitionen: Die USA führen, China holt auf, und Europa sowie Deutschland kämpfen um Anschluss

Wie wirkt sich die technologische Transformation auf die regionalen Unterschiede in Europa und den USA aus?

Die technologische Transformation hat auch eine starke geografische Dimension und droht bestehende regionale Ungleichheiten zu verschärfen.

Wachstum und neue Arbeitsplätze konzentrieren sich zunehmend in städtischen Zentren und Hauptstädten. Diese Regionen weisen eine höhere Dichte an wissensintensiven und fernarbeitsfähigen (teleworkable) Arbeitsplätzen auf. In der EU verzeichneten die Hauptstadpregionen das stärkste Beschäftigungswachstum. In den USA prognostizierte McKinsey bereits, dass städtische Gebiete ein Nettowachstum an Arbeitsplätzen erleben würden, während ländliche Bezirke mit einem jahrzehntelangen Arbeitsplatzverlust konfrontiert sein könnten.

Dieser Trend führt zu einer sich selbst verstärkenden Spirale: Städte ziehen mit ihren dynamischen Arbeitsmärkten und ihrer guten Infrastruktur Arbeitgeber, Fachkräfte und Investitionen an, während ländliche Gebiete mit dem Verlust von Arbeitsplätzen und einer schwächeren Infrastruktur zu kämpfen haben. Die regionalen Disparitäten in der EU haben seit der Großen Rezession zugenommen, ein Trend, der durch die Pandemie und die fortschreitende Automatisierung noch verschärft werden könnte, da ärmere Regionen oft eine geringere Quote an fernarbeitsfähigen Jobs aufweisen. Tech-Zentren werden ihre Wirtschaftskraft künftig weniger durch Jobwachstum als vielmehr durch Produktivitätssteigerungen sichern, was die wirtschaftliche Macht weiter konzentriert.

Verbessert die Automatisierung die Arbeitsqualität durch die Eliminierung monotoner Aufgaben oder führt sie zu mehr Überwachung und Stress?

Die Auswirkungen von KI auf die tägliche Arbeitserfahrung sind ambivalent und hängen stark von der Art ihrer Implementierung ab.

Aus einer positiven Perspektive kann KI die Arbeitsqualität erheblich verbessern. Durch die Automatisierung von monotonen und repetitiven Aufgaben können sich Arbeitnehmer auf kreativere, strategischere und ansprechendere Tätigkeiten konzentrieren. In einigen Sektoren berichten Arbeitnehmer, die KI nutzen, von einer höheren Arbeitszufriedenheit und mehr Freude an ihrer Tätigkeit. Zudem kann KI die Arbeitssicherheit, insbesondere bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten, verbessern.

Die negative Sichtweise betont jedoch die Risiken von Entfremdung und verstärkter Kontrolle. KI ermöglicht ein neues Ausmaß an Mitarbeiterüberwachung, was zu einer erhöhten Arbeitsintensität, mehr Stress und einem Verlust an Autonomie führen kann. Der Druck, in einer komprimierten oder KI-gestützten Arbeitsumgebung produktiver zu sein, kann zu Burnout führen, wenn er nicht sorgfältig gemanagt wird. Unter Arbeitnehmern bestehen daher auch Ängste vor Arbeitsplatzverlust, dem Verlust von Verhandlungsmacht bei Löhnen und einer zunehmenden Kontrolle durch das Management.

Historischer Kontext und Ausblick: Die KI-Revolution im Vergleich

Worin liegen die Parallelen und die fundamentalen Unterschiede zwischen der aktuellen KI-Revolution und der Industriellen Revolution?

Um die heutige Transformation einzuordnen, ist ein Blick in die Geschichte hilfreich. Die KI-Revolution weist sowohl Parallelen als auch fundamentale Unterschiede zur Industriellen Revolution auf.

Zu den Parallelen gehört, dass beide Revolutionen durch technologische Umbrüche gekennzeichnet sind, die Arbeitsmärkte umgestalten, alte Berufe verdrängen und neue schaffen. Beide führten zu erheblichen gesellschaftlichen Verwerfungen, Urbanisierung (oder deren digitalem Äquivalent) und intensiven Debatten über Ungleichheit und die Verteilung von Produktivitätsgewinnen.

Die Unterschiede sind jedoch gravierender:

- Muskelkraft vs. Geisteskraft: Die Industrielle Revolution automatisierte und erweiterte primär die menschliche Muskelkraft (physische Arbeit). Die KI-Revolution hingegen automatisiert und erweitert die menschliche Kognition (Denken). Dies ist ein qualitativer Sprung, nicht nur eine graduelle Veränderung.

- Geschwindigkeit und Ausmaß: Die KI-Revolution vollzieht sich weitaus schneller und komprimiert Veränderungen, die früher Jahrhunderte dauerten, in wenige Jahrzehnte. Die gesellschaftliche und regulatorische Anpassung hat Mühe, mit diesem Tempo Schritt zu halten.

- Die Natur der neuen Arbeitsplätze: Während der Industriellen Revolution konnten verdrängte Landarbeiter in Fabriken wechseln, deren Arbeit immer noch auf menschlicher Arbeitskraft basierte. Es ist heute weniger klar, ob verdrängte kognitive Arbeiter leicht in die neuen KI-bezogenen Rollen wechseln können, die oft ein viel höheres Maß an abstrakten Fähigkeiten erfordern.

- Das Endziel der Technologie: Die Maschinen der Industriellen Revolution waren Werkzeuge, die von Menschen bedient wurden. Das erklärte Ziel einiger führender KI-Entwickler ist es jedoch, Systeme zu schaffen, die alle wirtschaftlich wertvollen Aufgaben erledigen können. Dies birgt das Risiko, menschliche Arbeit in vielen Bereichen überflüssig zu machen – eine Gefahr, die es in dieser Form zuvor nicht gab.

Was können wir aus der Geschichte über die Anpassungsfähigkeit von Gesellschaft und Arbeitsmarkt lernen?

Die Geschichte der Industriellen Revolution bietet wertvolle Lektionen für den Umgang mit der heutigen KI-Revolution.

Die Erfahrung der Textilarbeiter im frühen 19. Jahrhundert zeigt, dass massive Produktivitätssteigerungen in einer Branche nicht automatisch zu höheren Löhnen für die Arbeiter führen, insbesondere wenn deren Verhandlungsmacht schwach ist. Die Reallöhne vieler Arbeiter stagnierten jahrzehntelang, obwohl die Wirtschaft wuchs.

Die Arbeitsqualität und Autonomie sind entscheidend. Der Übergang von der handwerklichen zur Fabrikarbeit bedeutete für viele eine drastische Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen und war eine Hauptursache für soziale Unruhen. Dies ist eine wichtige Lehre für die heutige Implementierung von KI-gesteuerten Management- und Überwachungssystemen.

Die gesellschaftliche Anpassung ist ein langsamer und schmerzhafter Prozess. Die Gesellschaft passte sich schließlich an die Industrielle Revolution an – mit neuen Arbeitsgesetzen, Bildungssystemen und Sozialprogrammen –, aber dieser Prozess war langwierig, konfliktreich und von Leid geprägt.

Eine der wichtigsten Lektionen ist jedoch, dass die Richtung der Technologie kein Schicksal ist, sondern eine Wahl. Es können bewusst Entscheidungen getroffen werden, um Technologien zu entwickeln, die menschliche Fähigkeiten erweitern und neue, sinnvolle Aufgaben schaffen, anstatt nur Arbeit zu automatisieren und zu verdrängen.

Welche zentralen Handlungsfelder ergeben sich für Politik, Unternehmen und jeden Einzelnen, um den Wandel erfolgreich zu gestalten?

Aus der Analyse der Transformation des Arbeitsmarktes ergeben sich klare Handlungsfelder für alle beteiligten Akteure.

Für die Politik:

- Investitionen in Bildung: Regierungen müssen massiv in Bildung und lebenslanges Lernen investieren und dabei sowohl KI-Kompetenz als auch „menschliche“ Fähigkeiten wie kritisches Denken integrieren.

- Förderung der Transformation: Sie sollten ein Umfeld schaffen, das den Wandel der Arbeitskräfte unterstützt, beispielsweise durch politische Instrumente wie das deutsche Qualifizierungschancengesetz.

- Stärkung der sozialen Sicherheit: Soziale Sicherungssysteme müssen gestärkt und neue Modelle wie ein BGE in Betracht gezogen werden, um verdrängte Arbeitnehmer zu unterstützen und Ungleichheit zu bekämpfen.

- Regulierung: Es bedarf einer klugen Regulierung, um sicherzustellen, dass KI ethisch entwickelt und eingesetzt wird, Arbeitnehmerrechte geschützt und übermäßige Überwachung verhindert werden.

Für Unternehmen:

- Aktive Rolle bei der Qualifizierung: Unternehmen müssen eine aktive Rolle bei der Umschulung und Weiterbildung ihrer eigenen Belegschaft übernehmen und den Fokus auf die Erweiterung menschlicher Fähigkeiten (Augmentation) anstatt auf deren Ersetzung legen.

- Kompetenzbasierter Ansatz: Sie sollten einen kompetenzbasierten Ansatz im Talentmanagement verfolgen, der interne Karrierewege und Mobilität fördert.

- Kultur des Lernens: Die Schaffung einer Kultur des kontinuierlichen Lernens und der psychologischen Sicherheit ist entscheidend, um den Mitarbeitern die Anpassung an den Wandel zu erleichtern.

Für jeden Einzelnen:

- Proaktives lebenslanges Lernen: Jeder Einzelne muss einen proaktiven Ansatz für das eigene lebenslange Lernen verfolgen und eine agile Denkweise annehmen.

- Aufbau eines Kompetenzportfolios: Die beste Absicherung gegen die Automatisierung ist der Aufbau eines Portfolios, das sowohl technische Fähigkeiten als auch einzigartig menschliche Kompetenzen wie Kreativität, kritisches Denken und Anpassungsfähigkeit umfasst.

Wir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie unten das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.

Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.

Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.

Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus