Deutsche Häfen eine Gefahr für die NATO? Neue Hafenstrategie nur ein Papiertiger während Rotterdam investiert?

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 28. Juli 2025 / Update vom: 28. Juli 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Deutsche Häfen eine Gefahr für die NATO? Neue Hafenstrategie nur ein Papiertiger während Rotterdam investiert? – Bild: Xpert.Digital

Die Deutsche Maritime Infrastruktur am Scheideweg: Eine Analyse von Investitionsstau, strategischer Bedeutung und Zukunftsperspektiven

Deutschlands Energiewende in Gefahr? Ohne moderne Häfen könnte der Plan scheitern – Mehr als nur Handel: Warum marode deutsche Häfen jetzt zur Gefahr für die NATO werden könnten

Welchen Herausforderungen steht die maritime Infrastruktur Deutschlands gegenüber und warum ist eine Neubewertung ihrer Lage dringend geboten?

Die maritime Infrastruktur Deutschlands, insbesondere die See- und Binnenhäfen, befindet sich an einem kritischen Wendepunkt. Seit Jahren arbeitet sie auf Verschleiß, was zu einem erheblichen Investitionsstau geführt hat. Die traditionelle Wahrnehmung der Häfen als reine Umschlagplätze für den globalen Handel greift jedoch angesichts neuer, komplexer Realitäten zu kurz. Die aktuelle Debatte ist nicht nur eine Frage der Finanzierung, sondern erfordert einen fundamentalen Paradigmenwechsel in der strategischen Bewertung dieser nationalen Schlüsselressource. Die Neuordnung globaler Lieferketten, die Notwendigkeit einer robusten nationalen Versorgungssicherheit, die ambitionierten Ziele der Energiewende und eine fundamental veränderte sicherheitspolitische Lage in Europa zwingen zu einer umfassenden Neubewertung.

Die deutschen Häfen sind nicht länger nur Tore zur Welt für die Exportnation Deutschland; sie sind zu multifunktionalen, systemrelevanten Knotenpunkten geworden, deren Leistungsfähigkeit untrennbar mit der nationalen Sicherheit, der wirtschaftlichen Resilienz und dem Gelingen der klimapolitischen Transformation verbunden ist. Die jüngsten geopolitischen Verwerfungen und die zunehmende Konfrontation mit hybriden Bedrohungen haben die Verwundbarkeit maritimer Infrastrukturen offengelegt. Gleichzeitig sind die Häfen essenzielle Drehkreuze für den Aufbau einer auf erneuerbaren Energien basierenden Wirtschaft, insbesondere für den Import von Wasserstoff und als Basen für die Offshore-Windenergie.

Diese überlagerten Dimensionen zeigen, dass die Krise der deutschen Häfen nicht nur ein finanzielles Defizit ist, sondern eine konzeptionelle Lücke offenbart. Die bestehenden Finanzierungsmechanismen und die politische Prioritätensetzung haben mit der rasant gewachsenen strategischen Bedeutung der Häfen nicht Schritt gehalten. Die vorliegende Analyse untersucht daher die Ursachen und Folgen des Investitionsstaus, beleuchtet die multidimensionale strategische Relevanz der Häfen und analysiert die politischen sowie finanziellen Lösungsansätze im nationalen und europäischen Kontext. Es wird dargelegt, dass die Modernisierung der maritimen Infrastruktur keine optionale Ausgabe, sondern eine unabweisbare Investition in die Zukunftsfähigkeit und Souveränität Deutschlands ist.

Passend dazu:

- 15 Milliarden Euro für “marode” Häfen: Kommt das Geld aus dem Verteidigungsetat? Versorgungssicherheit in Gefahr?

Der Investitionsstau: Ausmaß und Konsequenzen

Wie hoch ist der bezifferte Investitionsstau in den deutschen See- und Binnenhäfen und welche konkreten Infrastrukturmängel liegen vor?

Der Investitionsstau in der deutschen Hafeninfrastruktur hat ein alarmierendes Ausmaß erreicht und wird auf eine Gesamtsumme von rund 18 Milliarden Euro beziffert. Davon entfallen allein 15 Milliarden Euro auf die Seehäfen und weitere 3 Milliarden Euro auf die Binnenhäfen. Diese Zahlen sind keine abstrakten Größen, sondern manifestieren sich in konkreten und gravierenden Mängeln, die die Funktionsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Häfen direkt beeinträchtigen.

Ein zentrales Problem sind marode Kaimauern, die an vielen Standorten strukturelle Schäden aufweisen. Diese sind nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern limitieren auch die Tragfähigkeit und damit die Nutzung durch moderne, schwere Umschlaggeräte. Eng damit verbunden ist der Mangel an ausreichend dimensionierten und befestigten Schwerlastflächen. Solche Flächen sind jedoch eine Grundvoraussetzung für den Umschlag von immer größeren Containern und insbesondere für die tonnenschweren Komponenten von Offshore-Windkraftanlagen, wie Gondeln und Rotorblätter.

Ein weiteres kritisches Defizit besteht in den veralteten und unzureichenden Hinterlandanbindungen über Straße, Schiene und Wasserstraße. Die Leistungsfähigkeit eines Hafens endet nicht an der Kaimauer, sondern hängt entscheidend von der Effizienz der weiterführenden Verkehrswege ab. Hierzu gehören auch marode Schleusen und Wasserstraßen, deren Zustand sich laut Berichten des Bundesrechnungshofes kontinuierlich verschlechtert. Der Hof kritisiert, dass die für den Erhalt der Bundeswasserstraßen bereitgestellten Mittel nicht auskömmlich sind und eine falsche Priorisierung der Baumaßnahmen stattfindet, was das Risiko von Ausfällen wichtiger Verkehrsadern erhöht.

Schließlich wird auch eine veraltete digitale Infrastruktur und mangelhafte Kommunikationssysteme als erheblicher Mangel identifiziert. In einer global vernetzten Logistik sind effiziente, digitale Prozesse für die Steuerung von Warenströmen und die Kommunikation zwischen allen Akteuren unerlässlich.

Dieser Sanierungsstau ist kein statisches Problem, sondern ein dynamischer Prozess, der sich selbst beschleunigt. Der fortschreitende Verschleiß führt zu einem Teufelskreis: Die unterlassene Instandhaltung erhöht die zukünftigen Sanierungskosten exponentiell und untergräbt gleichzeitig die physische Grundlage, die für zukunftsweisende Modernisierungsprojekte, wie die im Rahmen der Energiewende benötigten Anlagen, zwingend erforderlich ist. Der Investitionsstau ist somit nicht nur eine Hypothek aus der Vergangenheit, sondern eine aktive Barriere für die Gestaltung der Zukunft. Jeder Aufschub vergrößert nicht nur die finanzielle Last, sondern auch die Komplexität der anstehenden Aufgaben, da grundlegende strukturelle Probleme gelöst werden müssen, bevor wertschöpfende Zukunftsprojekte überhaupt in Angriff genommen werden können.

Welche wirtschaftlichen Folgen hat die Vernachlässigung der Hafeninfrastruktur für den Standort Deutschland im europäischen Wettbewerb?

Die chronische Unterfinanzierung und der daraus resultierende Investitionsstau haben gravierende wirtschaftliche Konsequenzen für den Standort Deutschland. Die deutschen Seehäfen stehen in einem intensiven Wettbewerb mit den westeuropäischen ARA-Häfen (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam), insbesondere mit den dominanten Universalhäfen Rotterdam und Antwerpen-Brüge. Diese Konkurrenten profitieren von massiven staatlichen Investitionen und einer strategischen nationalen Unterstützung, was zu einem ungleichen Wettbewerbsumfeld führt.

Die direkteste Folge ist der Verlust von Marktanteilen. Während die deutschen Häfen mit Kapazitätsengpässen und Effizienzeinbußen durch veraltete Infrastruktur kämpfen, bauen die Konkurrenzhäfen ihre Kapazitäten stetig aus. Dies führt dazu, dass Reedereien ihre Ladung zunehmend über Rotterdam oder Antwerpen abwickeln, auch wenn deren Endziel in Deutschland oder im europäischen Hinterland liegt. Die deutschen Seehäfen ermöglichen rund 60 % des deutschen Außenhandels und sind damit ein zentraler Motor für die exportorientierte Volkswirtschaft. Eine Schwächung ihrer Position gefährdet diesen entscheidenden Wirtschaftsfaktor.

Darüber hinaus sind enorme volkswirtschaftliche Effekte und eine große Zahl an Arbeitsplätzen an die Hafenwirtschaft gekoppelt. Direkt und indirekt sichern die deutschen See- und Binnenhäfen rund 4,5 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland, davon etwa 1,5 Millionen in der Industrie. Allein in Niedersachsen hängen über 74.000 Arbeitsplätze von den Seehäfen ab, die eine Bruttowertschöpfung von fast 5,9 Milliarden Euro generieren. Jeder Container, der statt in Hamburg oder Bremerhaven in Rotterdam umgeschlagen wird, bedeutet einen Verlust an Wertschöpfung und gefährdet diese Arbeitsplätze in Deutschland.

Eine besonders problematische Asymmetrie entsteht bei der Finanzierung der Hinterlandinfrastruktur. Wenn Güter in den Niederlanden oder Belgien umgeschlagen und anschließend per LKW oder Bahn nach oder durch Deutschland transportiert werden, muss Deutschland die Kosten für den Unterhalt der Straßen- und Schienennetze tragen. Die eigentliche Wertschöpfung des Hafenumschlags – Hafengebühren, Logistikdienstleistungen, Lagerhaltung, Zollabfertigung – verbleibt jedoch im Ausland. Deutschland droht somit, zu einem reinen Transitland für seine eigenen Waren zu werden. Es subventioniert durch die Bereitstellung der teuren Hinterlandinfrastruktur indirekt die Wettbewerbsfähigkeit ausländischer Häfen und damit den Abbau der eigenen maritimen Wertschöpfungskette. Dieser Effekt stellt einen signifikanten volkswirtschaftlichen Nettoverlust dar und verdeutlicht die dringende Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Häfen durch gezielte Investitionen wiederherzustellen.

Finanzierungsmodelle auf dem Prüfstand

Wie funktioniert der bisherige Hafenlastenausgleich und warum wird er als unzureichend kritisiert?

Das bisherige Kerninstrument der Bundesbeteiligung an den Hafenkosten ist der sogenannte Hafenlastenausgleich. Dieses Instrument ist im Finanzausgleichsgesetz (FAG) verankert und basiert auf Artikel 107 des Grundgesetzes. Es handelt sich um eine Ausnahmeregelung, die es den Küstenländern erlaubt, einen Teil der finanziellen Lasten, die ihnen durch den Unterhalt ihrer Seehäfen entstehen, bei der Ermittlung ihrer Finanzkraft von ihren Steuereinnahmen abzuziehen. Aktuell beläuft sich dieser Betrag auf lediglich 38 Millionen Euro pro Jahr für alle deutschen Seehäfen zusammen.

Die Funktionsweise ist komplex: Der Abzug mindert die rechnerische Finanzkraft eines Landes. Dies führt im System des Länderfinanzausgleichs dazu, dass Geberländer weniger zahlen und Nehmerländer höhere Ausgleichszahlungen erhalten. Es ist jedoch kein direkter Transfer von 38 Millionen Euro vom Bund an die Länder. Die Kritik an diesem Mechanismus ist fundamental und vielschichtig.

Der offensichtlichste Kritikpunkt ist die völlig unzureichende Höhe des Betrags. Die Summe von 38 Millionen Euro steht in keinem Verhältnis zum Investitionsstau von 15 Milliarden Euro in den Seehäfen oder dem von Wirtschaftsverbänden geschätzten jährlichen Investitionsbedarf von 400 bis 500 Millionen Euro. Die Summe wurde zudem seit Jahrzehnten nicht nennenswert an die Kostenentwicklung oder die gestiegenen Anforderungen angepasst, was von Wirtschaftsvertretern als inakzeptabel bezeichnet wird.

Die tiefere, strukturelle Kritik zielt jedoch auf die grundsätzliche Konzeption des Instruments. Der Hafenlastenausgleich behandelt die Hafenfinanzierung als eine primär regionale Aufgabe der Küstenländer, für die der Bund lediglich eine teilweise Kompensation gewährt. Dieser Ansatz verkennt die gesamtstaatliche Bedeutung der Häfen. Sie dienen nicht nur der lokalen Wirtschaft, sondern sind entscheidend für die gesamte deutsche Exportindustrie, die nationale Versorgungssicherheit, die Energiewende und die Bündnisverteidigung. Diese Aufgaben sind ihrem Wesen nach nationaler, nicht regionaler Natur. Die Finanzierung wird jedoch fast ausschließlich von den Ländern und Kommunen getragen.

Der Hafenlastenausgleich ist somit nicht nur quantitativ unzureichend, sondern auch qualitativ und strukturell fehlerhaft. Er basiert auf der falschen Prämisse, dass es sich um eine regionale Last handelt, die ausgeglichen werden muss. Die Forderungen nach einer grundlegenden Reform zielen daher nicht nur auf eine Erhöhung der Summe ab, sondern auf eine fundamentale Neuausrichtung der Finanzierungsphilosophie: weg von einer Kompensation für eine regionale Bürde, hin zu einer direkten und dauerhaften Bundesinvestition in ein nationales strategisches Gut.

Welche neuen und erweiterten Finanzierungsinstrumente werden von der Bundesregierung und der Hafenwirtschaft vorgeschlagen und diskutiert?

Angesichts der offensichtlichen Unzulänglichkeit des bisherigen Systems werden verschiedene neue und erweiterte Finanzierungsinstrumente diskutiert. Von Seiten der Bundesregierung wurde ein erster Schritt unternommen, indem für den Zeitraum von 2026 bis 2029 zusätzliche Mittel in Höhe von 400 Millionen Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zugesagt wurden. Diese Mittel sind zweckgebunden für den klimafreundlichen Umbau der maritimen Infrastruktur. Konkret sollen damit der Aufbau von Landstromanlagen, Bunker-Infrastrukturen für alternative Treibstoffe und die Entwicklung klimaneutraler Schifffahrtskorridore gefördert werden. Diese Förderung wird als wichtiger, aber bei weitem nicht ausreichender Schritt bewertet.

Die Hafenwirtschaft, vertreten durch den Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), fordert eine grundlegendere und vor allem dauerhafte Lösung. Die Kernforderung ist die Aufstockung des jährlichen Bundesbeitrags auf mindestens 500 Millionen Euro, der dauerhaft und verlässlich fließen soll. Diese Forderung zielt auf eine strukturelle Anpassung der Grundfinanzierung ab, anstatt auf zeitlich befristete Projektförderungen.

Darüber hinaus wird ein strategischer Ansatz einer ressortübergreifenden Finanzierung verfolgt. Diese Idee basiert auf der Erkenntnis, dass die Modernisierung der Häfen den Zielen mehrerer Ministerien dient. Investitionen in die Hafeninfrastruktur haben eine Relevanz für das Verkehrs-, Wirtschafts-, Klima- und Verteidigungsressort. Folglich sollten die Kosten auch aus den jeweiligen Haushalten gemeinsam getragen werden.

Eine besonders intensiv diskutierte Option ist die anteilige Finanzierung aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen der Bundeswehr. Die Begründung liegt im “Dual-Use”-Charakter der Hafeninfrastruktur, die sowohl zivilen als auch militärischen Zwecken dient. Da die Häfen als logistische Drehscheiben für die NATO von entscheidender Bedeutung für die Landes- und Bündnisverteidigung sind, wird argumentiert, dass Investitionen in ihre Leistungsfähigkeit auch eine Investition in die Verteidigungsfähigkeit sind. Eine Forderung lautet, dass bereits 3 % des Sondervermögens Infrastruktur ausreichen würden, um den Sanierungsstau nachhaltig zu beheben.

Diese unterschiedlichen Ansätze offenbaren einen fundamentalen Dissens über die Natur des Problems. Die Bundesregierung bietet mit den KTF-Mitteln eine zeitlich befristete, projektbasierte Finanzierung für den “klimafreundlichen Umbau” an. Die Hafenwirtschaft und die Küstenländer fordern hingegen eine dauerhafte, strukturelle Erhöhung der Basisfinanzierung, um die permanenten Aufgaben des Erhalts, der Erneuerung und der Anpassung bewältigen zu können. Ohne eine Überbrückung dieser konzeptionellen Kluft besteht die Gefahr, dass der Zyklus des Investitionsstaus nach dem Auslaufen der Projektmittel von neuem beginnt.

Vom Logistik-Hub zum Sicherheitsanker: Die Seehäfen sind die geheimen Superhelden der deutschen Versorgungssicherheit

Die Multidimensionale Strategische Bedeutung der Seehäfen

Inwiefern sind deutsche Seehäfen als Kritische Infrastruktur (KRITIS) für die nationale Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Resilienz systemrelevant?

Deutsche Seehäfen sind per Definition ein zentraler Bestandteil der Kritischen Infrastruktur (KRITIS). KRITIS umfasst Organisationen und Einrichtungen von wesentlicher Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, deren Ausfall oder Beeinträchtigung zu erheblichen Versorgungsengpässen, Störungen der öffentlichen Sicherheit oder anderen dramatischen Folgen führen würde. Die Häfen fallen unter den Sektor “Transport und Verkehr” und sind für das Funktionieren von Gesellschaft und Wirtschaft von existenzieller Bedeutung.

Ihre Systemrelevanz für die nationale Versorgungssicherheit manifestiert sich in ihrer Funktion als primäre Eingangstore für einen Großteil der Güter, die Deutschland benötigt. Dies umfasst Rohstoffe und Vorprodukte für die Industrie, Energieträger, Lebensmittel und Konsumgüter für die Bevölkerung. Ein Ausfall der Häfen hätte kaskadierende Effekte auf die gesamte Volkswirtschaft und das tägliche Leben. Die Neuordnung globaler Lieferketten nach der Pandemie und angesichts geopolitischer Spannungen hat die Bedeutung resilienter und verlässlicher maritimer Logistikketten nochmals verdeutlicht.

Die Verwundbarkeit dieser maritimen KRITIS ist in den letzten Jahren in den Fokus gerückt. Bedrohungen sind vielfältig und reichen von physischer Sabotage, wie den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines, über Cyberangriffe auf die digitalisierten Hafensysteme bis hin zu hybriden Operationen, die auf die Störung von Lieferketten abzielen. Besonders verwundbar sind dabei nicht nur die Hafenanlagen selbst, sondern das gesamte maritime Ökosystem, einschließlich unterseeischer Daten- und Energiekabel, Pipelines und sogar der Schifffahrtsrouten an sich.

Das Konzept der maritimen KRITIS erweitert sich daher von der reinen Sicherung fester Anlagen wie Terminals hin zum Schutz ganzer logistischer Systeme und Flüsse. Dies erfordert einen Paradigmenwechsel bei den Schutzkonzepten. Das einfache Errichten von Zäunen um Hafenanlagen genügt nicht mehr. Die wahre Verwundbarkeit liegt in den weitverzweigten und oft transnationalen Verbindungen des Netzwerks. Der Schutz dieser verteilten Infrastruktur verlangt nach neuen Ansätzen wie einer multidimensionalen Seeraumüberwachung, die den Meeresboden, die Wasseroberfläche und den Luftraum umfasst, sowie nach einer Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der schnellen Eingreifähigkeit maritimer Sicherheitskräfte wie Marine und Küstenwache. Die Resilienz der nationalen Versorgung hängt somit direkt von der Fähigkeit ab, diese komplexen maritimen Netzwerke zu schützen und bei Störungen schnell wiederherzustellen.

Welche zentrale Rolle spielen die Häfen für das Gelingen der Energiewende in Deutschland?

Die deutschen Seehäfen sind keine passiven Beobachter, sondern aktive und unverzichtbare Akteure für das Gelingen der Energiewende. Sie entwickeln sich zu zentralen “Energy Hubs”, ohne deren leistungsfähige Infrastruktur die ambitionierten klimapolitischen Ziele Deutschlands nicht erreicht werden können. Ihre Rolle ist dabei zweigeteilt: Sie sind die logistische Basis für den Ausbau der erneuerbaren Energien und gleichzeitig die entscheidenden Anlandepunkte für den Import neuer, grüner Energieträger.

Erstens fungieren die Häfen als Basishäfen für den massiven Ausbau der Offshore-Windenergie. Der Bau und die Wartung von Windparks auf See erfordern den Umschlag von extrem schweren und großen Komponenten wie Fundamenten, Turmsegmenten, Gondeln und Rotorblättern. Dies stellt enorme Anforderungen an die Hafeninfrastruktur. Es werden weitläufige, schwerlastfähige Montage- und Lagerflächen sowie hochbelastbare Kaimauern und leistungsfähige Kräne benötigt. Schätzungen zufolge werden allein für den Neubau von Offshore-Windparks bis zum Jahr 2029 bis zu 200 Hektar zusätzlicher schwerlastfähiger Flächen benötigt.

Zweitens sind die Häfen die zentralen Drehkreuze für den Import von Energieträgern, die die fossilen Brennstoffe ersetzen sollen. Da Deutschland einen erheblichen Teil seines Energiebedarfs importieren muss, sind die Häfen die logischen Anlandepunkte für Flüssigerdgas (LNG) als Übergangstechnologie sowie perspektivisch für grünen Wasserstoff und dessen Derivate wie Ammoniak oder Methanol. Dies erfordert massive Investitionen in neue Infrastrukturen, darunter spezielle Terminals, Speichertanks und den Anschluss an Pipelinenetze für den Weitertransport ins Binnenland.

Hier offenbart sich ein direkter und kritischer Konflikt zwischen den Zielen der Energiewende und dem aktuellen Zustand der Hafeninfrastruktur. Deutschland kann seine grüne Energiezukunft nicht auf einem bröckelnden Fundament errichten. Die für die Energiewende benötigten “belastbaren Kaimauern” und “schwerlastfähigen Flächen” sind genau die Elemente, die im aktuellen Investitionsstau als “marode” und “unzureichend” identifiziert werden. Eine Kaimauer, die bereits für moderne Containerkräne zu schwach ist, kann erst recht keine tonnenschwere Windradgondel tragen. Dies schafft eine unabweisbare Pfadabhängigkeit: Der erste Schritt muss die grundlegende Sanierung und Ertüchtigung der Kerninfrastruktur sein. Erst danach kann der zweite Schritt, der spezialisierte Ausbau für die Zwecke der Energiewende, erfolgen. Die Finanzierung kann sich daher nicht allein auf “grüne” Leuchtturmprojekte konzentrieren, sondern muss zwingend die “graue” Vorarbeit zur Wiederherstellung der strukturellen Integrität umfassen.

Passend dazu:

- Dual-Use-Logistik: Der Hafen in Rostock ist zentraler Logistik-Knotenpunkt für die Militärlogistik von NATO und Bundeswehr

Welche strategische Bedeutung haben die Häfen für die Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen der NATO?

Die strategische Bedeutung der deutschen Seehäfen für die Landes- und Bündnisverteidigung hat sich mit der “Zeitenwende” und der Rückbesinnung der NATO auf die kollektive Verteidigung dramatisch erhöht. Deutschland nimmt aufgrund seiner geografischen Lage im Zentrum Europas eine Schlüsselrolle als logistische Drehscheibe für die NATO ein. Im Falle einer Krise oder eines Konflikts an der Ostflanke des Bündnisses müssen Truppen und schweres Material alliierter Partner, insbesondere aus Nordamerika, schnell und effizient durch Deutschland transportiert werden. Die Seehäfen sind dabei die primären Anlandepunkte für diese strategischen Verlegungen.

Um diese Verlegungen zu beschleunigen und zu vereinfachen, wurde die Initiative “Military Mobility” ins Leben gerufen, die sowohl von der NATO als auch von der EU im Rahmen der “Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit” (PESCO) vorangetrieben wird. Ein konkretes Projekt ist die Einrichtung eines militärischen Musterkorridors, der die Nordseehäfen der Niederlande mit Deutschland und Polen verbindet, um bürokratische Hürden abzubauen und Transportverfahren zu standardisieren. Die Funktionsfähigkeit dieses Korridors hängt jedoch maßgeblich von der Leistungsfähigkeit der beteiligten Häfen und der anschließenden Infrastruktur ab.

Hier kommt das Konzept der “Dual-Use”-Logistik ins Spiel. Es besagt, dass die Hafeninfrastruktur so gestaltet sein muss, dass sie sowohl zivilen Handelsströmen als auch militärischen Logistikanforderungen gerecht wird. Die Anforderungen sind dabei oft deckungsgleich: Militärische Transporte von Panzern und schwerem Gerät erfordern ebenso robuste Kaimauern, schwerlastfähige Flächen, leistungsfähige Kräne und effiziente Schienen- und Straßenanbindungen wie der zivile Umschlag von Großcontainern oder Windkraftanlagen. Die marode Infrastruktur in den deutschen Häfen stellt somit nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein erhebliches sicherheitspolitisches Problem dar. Sie ist ein direktes Hindernis für die Erfüllung der Bündnisverpflichtungen und beeinträchtigt die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der NATO massiv.

Diese militärische Dimension liefert eine starke Begründung für eine Mitfinanzierung der Hafensanierung aus dem Verteidigungshaushalt, insbesondere aus dem Sondervermögen Bundeswehr. Eine Investition in die “militärische Mobilität” ist dabei kein Nischenprojekt, sondern wirkt als starker Katalysator für die umfassende Modernisierung der gesamten Verkehrsinfrastruktur. Sie schafft massive positive Spillover-Effekte für die zivile Wirtschaft. Eine Investition in einen “militärisch fähigen” Hafen ist gleichzeitig eine Investition in einen “global wettbewerbsfähigen” Hafen. Das sicherheitspolitische Argument kann somit zu einem entscheidenden Hebel werden, um die seit Jahren vernachlässigte wirtschaftliche und infrastrukturelle Modernisierung zu beschleunigen.

Ihre Dual-Use Logistikexperten

Die Weltwirtschaft durchlebt derzeit einen fundamentalen Wandel, einen Epochenbruch, der die Grundpfeiler der globalen Logistik erschüttert. Die Ära der Hyper-Globalisierung, die durch das unerschütterliche Streben nach maximaler Effizienz und das “Just-in-Time”-Prinzip geprägt war, weicht einer neuen Realität. Diese ist von tiefgreifenden strukturellen Brüchen, geopolitischen Machtverschiebungen und einer fortschreitenden wirtschaftspolitischen Fragmentierung gekennzeichnet. Die einst als selbstverständlich angenommene Planbarkeit internationaler Märkte und Lieferketten löst sich auf und wird durch eine Phase wachsender Unsicherheit ersetzt.

Passend dazu:

Milliarden-Investment: Deutschlands Häfen zwischen Wettbewerb und Zukunft

Politische Strategien und der europäische Kontext

Was sind die Kernziele der Nationalen Hafenstrategie und welche Kritikpunkte gibt es bezüglich ihrer Umsetzung?

Im März 2024 hat die Bundesregierung erstmals eine Nationale Hafenstrategie verabschiedet, die als umfassendes Kursbuch für die Zukunft der deutschen See- und Binnenhäfen dienen soll. Die Strategie formuliert fünf übergeordnete strategische Ziele:

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit: Die Position des Hafenstandorts Deutschland im europäischen Wettbewerb soll verbessert werden, unter anderem durch die Vereinfachung des EU-Beihilferechts.

- Nachhaltigkeit und Energiewende: Die Häfen sollen zu nachhaltigen Knotenpunkten für eine klimaneutrale Schifffahrt und Industrie sowie zu Drehkreuzen für die Verkehrsverlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrsträger entwickelt werden.

- Digitale Transformation: Die Digitalisierung in der Hafenlogistik soll aktiv gestaltet und vorangetrieben werden, um die Effizienz zu steigern.

- Ausbildung und Beschäftigung: Fachkräfte sollen gesichert und die Ausbildung zukunftsfähig gestaltet werden, um dem demografischen Wandel zu begegnen.

- Infrastruktur: Die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur soll bedarfsgerecht erhalten, ausgebaut und geschützt werden.

Die Verabschiedung der Strategie wird von den Küstenländern und der Hafenwirtschaft grundsätzlich als wichtiger und überfälliger Schritt gewürdigt. Sie stellt ein klares Bekenntnis des Bundes zur gemeinsamen Verantwortung für die Häfen dar und schafft erstmals einen nationalen strategischen Rahmen.

Die Umsetzung der Strategie steht jedoch vor einer zentralen und massiven Hürde, die von allen beteiligten Akteuren einhellig kritisiert wird: die ungeklärte Finanzierung. Die Nationale Hafenstrategie formuliert ambitionierte Ziele und listet rund 140 Maßnahmen auf, unterlegt diese jedoch nicht mit zusätzlichen, verbindlichen Finanzzusagen des Bundes. Stattdessen verweist die Strategie auf einen noch einzurichtenden Bund-Länder-Arbeitskreis, der Konzepte für die Finanzierung erarbeiten soll. Dies wird von vielen als eine Vertagung des Kernproblems auf unbestimmte Zeit interpretiert.

Damit manifestiert sich die Hafenstrategie als politisches Paradox: Sie ist einerseits ein bedeutender Durchbruch, da sie die Hafenpolitik auf die nationale Agenda hebt und einen breiten Konsens über die zu bewältigenden Aufgaben schafft. Andererseits ist sie eine große Enttäuschung, da sie die entscheidende Frage nach dem “Wie” – der Finanzierung – unbeantwortet lässt. Die Haltung der Bundesregierung, “erst der Plan, dann das Geld”, bestätigt diesen sequenziellen Ansatz. Diese Unsicherheit untergräbt die für private Investoren notwendige langfristige Planungssicherheit und droht, die positive Dynamik, die die Strategie erzeugen sollte, im Keim zu ersticken. Ohne eine solide finanzielle Unterlegung läuft die Nationale Hafenstrategie Gefahr, ein Papiertiger zu bleiben.

Wie positionieren sich die deutschen Häfen im Wettbewerb mit den großen Westhäfen wie Rotterdam und Antwerpen-Brüge, insbesondere im Hinblick auf staatliche Investitionen?

Der Wettbewerb zwischen den deutschen Seehäfen und den westeuropäischen Konkurrenten in den Niederlanden und Belgien ist maßgeblich von fundamental unterschiedlichen Finanzierungsphilosophien und Investitionsniveaus geprägt. Während in Deutschland die Finanzierung der Hafeninfrastruktur traditionell als primäre Aufgabe der Länder mit einer geringen Kompensation durch den Bund gesehen wird, betrachten die Niederlande und Belgien ihre Häfen als nationale strategische Güter von höchster Priorität und unterstützen sie entsprechend massiv.

Im Hafen Rotterdam, dem größten Hafen Europas, werden Kaimauern beispielsweise als Teil des nationalen Hochwasserschutzes behandelt und somit vollständig vom Staat finanziert. Deutsche Terminalbetreiber müssen hingegen hohe Mieten und Pachten für die Nutzung der Kaimauern entrichten, was einen direkten Wettbewerbsnachteil darstellt. Die Investitionstätigkeit spiegelt diese unterschiedliche strategische Einordnung wider. Die Port of Rotterdam Authority investierte allein im Jahr 2023 rund 295,4 Millionen Euro und im Jahr 2024 sogar 320,6 Millionen Euro in die Hafeninfrastruktur. Diese Summen übersteigen den gesamten jährlichen deutschen Hafenlastenausgleich um ein Vielfaches. Große strategische Projekte wie der Ausbau der Maasvlakte II, das CO2-Speicherprojekt Porthos oder der Aufbau eines nationalen Wasserstoffnetzwerks werden mit erheblicher öffentlicher Unterstützung vorangetrieben.

Ähnlich verhält es sich im Hafen Antwerpen-Brügge, dem zweitgrößten Hafen Europas. Auch hier werden strategische Projekte, wie der Antwerp@C CO2 Export Hub, gezielt mit nationalen Mitteln und erheblicher Kofinanzierung durch die Europäische Union gefördert. Die Fusion der Häfen von Antwerpen und Zeebrugge selbst war ein strategischer Akt zur Bündelung von Kräften und zur Stärkung der Wettbewerbsposition.

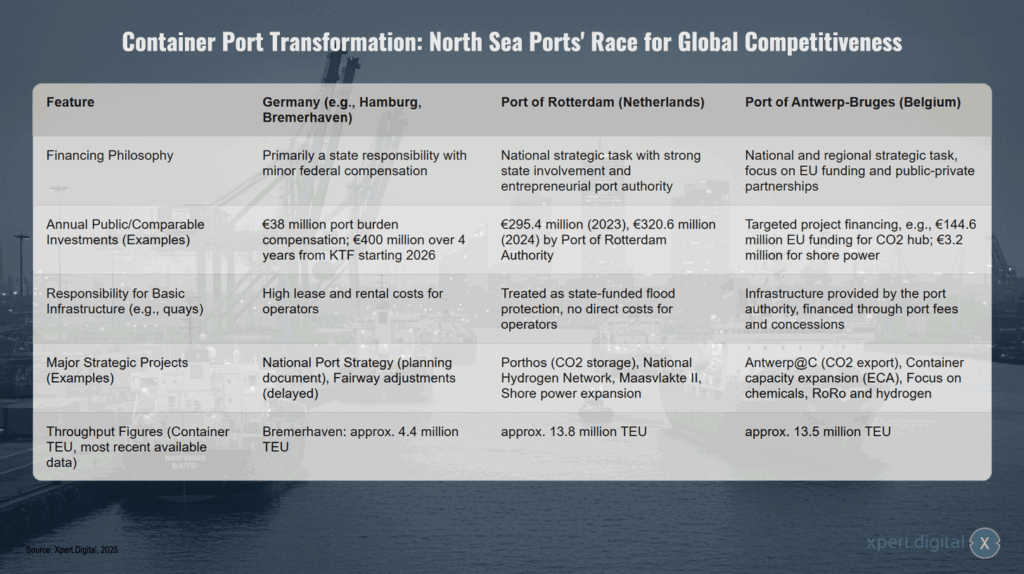

Die folgende Tabelle stellt die zentralen Unterschiede systematisch dar und verdeutlicht die strukturellen Nachteile, mit denen die deutschen Häfen konfrontiert sind.

Passend dazu:

- Rotterdam – Europas größter Hafen im Wandel: Militärlogistik, NATO, Dual-Use-Logistik und Container-Hochregallager

Container-Hafen-Transformation: Wettlauf der Nordseehäfen um globale Wettbewerbsfähigkeit

Container-Hafen-Transformation: Wettlauf der Nordseehäfen um globale Wettbewerbsfähigkeit – Bild: Xpert.Digital

Die Container-Hafen-Transformation in Nordeuropa zeigt einen intensiven Wettbewerb um globale Wettbewerbsfähigkeit zwischen Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Die Häfen Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam und Antwerpen-Brügge verfolgen unterschiedliche Strategien zur Infrastruktur- und Zukunftsentwicklung.

Deutschland konzentriert sich auf eine primär länderspezifische Finanzierungsphilosophie mit begrenztem Bundesausgleich. Die jährlichen öffentlichen Investitionen belaufen sich auf etwa 38 Millionen Euro Hafenlastenausgleich und 400 Millionen Euro über vier Jahre ab 2026. Die Umschlagszahlen in Bremerhaven erreichen circa 4,4 Millionen TEU.

Der Hafen Rotterdam präsentiert sich als nationale strategische Aufgabe mit starker staatlicher Beteiligung. Mit Investitionen von 295,4 Millionen Euro (2023) und 320,6 Millionen Euro (2024) setzt er auf Projekte wie CO2-Speicherung, Wasserstoffnetzwerke und Landstromausbau. Die Umschlagzahlen liegen bei etwa 13,8 Millionen TEU.

Antwerpen-Brügge verfolgt einen Ansatz mit nationalen und regionalen strategischen Zielen und starkem Fokus auf EU-Förderung. Gezielte Projektfinanzierungen wie 144,6 Millionen Euro für einen CO2-Hub und 3,2 Millionen Euro für Landstrom charakterisieren ihre Strategie. Mit rund 13,5 Millionen TEU Containerumschlag konkurriert der Hafen auf Augenhöhe mit Rotterdam.

Alle drei Standorte eint das Ziel, durch innovative Infrastrukturprojekte, Nachhaltigkeit und strategische Investitionen ihre globale Wettbewerbsposition zu stärken und zukunftsfähige Hafenkonzepte zu entwickeln.

Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass die deutschen Häfen nicht auf einem gleichberechtigten Spielfeld agieren. Der Mangel an einer vergleichbaren strategischen und finanziellen Rückendeckung durch den Bund ist die Hauptursache für den Verlust von Marktanteilen und die wachsende Kluft zur europäischen Spitze.

Milliarden-Investment: Wie Seehäfen unsere Wirtschaft und Sicherheit transformieren

Welche ressortübergreifenden Synergien (Wirtschaft, Klima, Verteidigung) müssen genutzt werden, um eine nachhaltige Finanzierung und Modernisierung der deutschen Seehäfen zu gewährleisten?

Die Lösung für die chronische Unterfinanzierung und den Sanierungsstau der deutschen Seehäfen liegt nicht in der alleinigen Verantwortung eines einzelnen Ministeriums. Die multidimensionale strategische Bedeutung der Häfen ist nicht nur eine analytische Erkenntnis, sondern der Schlüssel zu ihrer zukünftigen Finanzierung. Ein “Whole-of-Government”-Ansatz, der die Interessen der Ressorts für Verkehr, Wirtschaft und Klimaschutz sowie Verteidigung bündelt, ist zwingend erforderlich.

Die Investitionen müssen als synergetisch verstanden werden. Eine modernisierte, tragfähige Kaimauer dient nicht nur einem Zweck, sondern erfüllt die Ziele mehrerer Ressorts gleichzeitig: Sie steigert die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft durch einen effizienteren Containerumschlag (Interesse des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums), sie ermöglicht den Umschlag schwerer Komponenten für Offshore-Windparks und den Import von Wasserstoff und ist damit eine Voraussetzung für die Energiewende (Interesse des Klimaschutzministeriums), und sie gewährleistet die schnelle Verlegung von schwerem Militärgerät im Rahmen der Bündnisverteidigung (Interesse des Verteidigungsministeriums).

Diese Interessenskonvergenz an einem physischen Ort – dem Hafen – eröffnet die Möglichkeit, eine breite politische und finanzielle Koalition zu schmieden, die stark genug ist, um die fiskalische Zurückhaltung und die bürokratische Trägheit zu überwinden, die den Fortschritt seit Jahren blockieren. Anstatt dass jedes Ressort für separate, konkurrierende Budgets kämpft, kann eine koordinierte, ressortübergreifende Finanzierungsstrategie die Mittel bündeln. Der Verteidigungshaushalt kann die Ertüchtigung der Basisinfrastruktur für Dual-Use-Zwecke rechtfertigen, der Klimafonds kann die grünen Zusatzkomponenten wie Landstromanlagen finanzieren, und die Verkehrs- und Wirtschaftsetats können die essenziellen Hinterlandanbindungen sicherstellen. Diese Bündelung schafft eine politische und finanzielle kritische Masse, die ein singulärer Ansatz, der allein auf das Verkehrsministerium fokussiert ist, niemals erreichen könnte.

Welche langfristigen strategischen Entscheidungen muss die Politik treffen, um die Zukunftsfähigkeit der deutschen maritimen Infrastruktur zu sichern?

Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der deutschen maritimen Infrastruktur erfordert mutige und weitreichende strategische Entscheidungen, die über kurzfristige Finanzspritzen hinausgehen. Die zentrale politische Weichenstellung muss der Übergang von einer reaktiven, projektbasierten Förderung hin zu einer proaktiven, langfristigen und strukturellen Finanzierungsstrategie sein. Dies bedeutet konkret die Umsetzung der Forderung nach einem dauerhaft und signifikant erhöhten jährlichen Bundesanteil an den Hafenkosten, wie ihn die Hafenwirtschaft mit 500 Millionen Euro beziffert.

Die Politik muss die Investitionen in die Häfen nicht als reine Kostenposition begreifen, sondern als das, was sie sind: eine strategische Anlage in die technologische, wirtschaftliche, energiepolitische und sicherheitspolitische Souveränität Deutschlands. Die Leistungsfähigkeit der Häfen ist eine direkte Voraussetzung für den Erfolg der Exportwirtschaft, das Gelingen der Energiewende und die Glaubwürdigkeit der Bündnisverteidigung.

Die ultimative Entscheidung, vor der Deutschland steht, ist nicht, ob das Geld ausgegeben wird, sondern wie. Der Investitionsstau von 18 Milliarden Euro ist eine Rechnung, die beglichen werden muss. Die Wahl besteht darin, sie proaktiv durch geplante, strategische Investitionen zu bezahlen, die zukünftige Fähigkeiten schaffen und wirtschaftliche sowie sicherheitspolitische Renditen abwerfen. Die Alternative ist, sie reaktiv und weitaus teurer zu begleichen: durch den schleichenden Verlust von Wertschöpfung an ausländische Konkurrenten, durch das Scheitern an den nationalen Klimazielen und die daraus resultierenden Folgekosten, durch Notfallreparaturen an kollabierender Infrastruktur und durch eine geschwächte geopolitische Position aufgrund mangelnder militärischer Mobilität. Untätigkeit ist keine Sparmaßnahme; sie ist lediglich die teuerste und ineffizienteste Form des Handelns. Weiteres Zögern vergrößert nicht nur den Wettbewerbsnachteil, sondern gefährdet aktiv die Fähigkeit Deutschlands, seine nationalen Kerninteressen zu wahren und seine Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.