Zeit zur Umkehr: Die Fragmentierung der europäischen Schieneninfrastruktur – Ein historisch gewachsenes Hemmnis

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 23. Mai 2025 / Update vom: 23. Mai 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Zeit zur Umkehr: Die Fragmentierung der europäischen Schieneninfrastruktur – Ein historisch gewachsenes Hemmnis – Bild: Xpert.Digital

Lösungen für eine vernetzte europäische Logistik u.a. mit Dual-Use-Logistik zur Überwindung der Schienen-Fragmentierung in Europa

Die Fragmentierung der europäischen Schieneninfrastruktur – Ein historisch gewachsenes Hemmnis mit modernen Implikationen

Die europäische Eisenbahnlandschaft ist geprägt von einer bemerkenswerten technischen Vielfalt, die sich insbesondere in den unterschiedlichen Spurweiten manifestiert. Diese Heterogenität ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer komplexen historischen Entwicklung im 19. Jahrhundert, in der nationale Interessen, divergierende technische Standards und nicht zuletzt militärstrategische Überlegungen zu einer Fragmentierung der Schieneninfrastruktur führten. Die Wahl einer spezifischen Spurweite war oftmals eine bewusste politische und wirtschaftliche Entscheidung, die darauf abzielte, die eigene Infrastruktur vor der Nutzung durch konkurrierende Unternehmen oder potenziellen militärischen Gegnern zu schützen.

In der heutigen Zeit stellt diese historisch gewachsene Fragmentierung ein signifikantes Hindernis für die Vision eines einheitlichen europäischen Verkehrsraums dar. Die unterschiedlichen Spurweiten gelten als eines der gravierendsten technischen Hemmnisse für einen nahtlosen und effizienten grenzüberschreitenden Schienenverkehr, insbesondere im Gütersegment. Die Interoperabilität des Schienennetzes ist jedoch von entscheidender Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des europäischen Binnenmarktes, die Erreichung der ehrgeizigen Klimaziele der EU durch eine verstärkte Verkehrsverlagerung auf die Schiene (im Rahmen des Europäischen Grünen Deals) und die damit verbundenen wirtschaftlichen sowie ökologischen Vorteile.

Die jüngsten geopolitischen Verwerfungen, insbesondere der Krieg in der Ukraine, haben die strategische Dimension einer leistungsfähigen und interoperablen Schieneninfrastruktur auf dramatische Weise verdeutlicht. Die Fähigkeit, Güter und Material schnell und zuverlässig über weite Strecken zu transportieren, ist nicht nur für die zivile Versorgungssicherheit, sondern auch für die militärische Mobilität und die kollektive Verteidigungsfähigkeit von essenzieller Bedeutung. In diesem Kontext gewinnt das Konzept der “Dual-Use-Logistik” – die zivile und militärische Mitnutzung von Logistikinfrastrukturen – zunehmend an Relevanz.

Interessanterweise offenbart sich hier eine paradoxe Entwicklung: Während im 19. Jahrhundert unterschiedliche Spurweiten bewusst als militärische Barrieren konzipiert wurden, um feindliche Invasionen zu erschweren, erfordert die moderne Verteidigungsstrategie der NATO und der EU gerade die Überwindung dieser Barrieren. Die schnelle Verlegung von Truppen und Material über große Distanzen, insbesondere auf den West-Ost-Achsen, ist heute eine zentrale militärische Anforderung. Die bestehenden Spurweitenunterschiede, die einst der Abwehr dienten, sind nun ein operatives Hindernis für diese moderne militärische Mobilität. Folglich wird die Harmonisierung der Spurweiten oder die Schaffung effizienter Lösungen zu deren Überwindung, beispielsweise durch Dual-Use-Infrastrukturprojekte, selbst zu einer militärstrategischen Notwendigkeit. Dies stellt eine bemerkenswerte Umkehrung der ursprünglichen Logik dar: Was einst der Verteidigung durch Differenzierung diente, erfordert nun Verteidigungsfähigkeit durch Integration und Interoperabilität.

Die Fragmentierung entstand durch unterschiedliche nationale Spurweiten, technische Standards und politische Entscheidungen im 19. Jahrhundert. Heute führt sie zu erheblichen Problemen für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr, insbesondere im Gütertransport. Die wichtigsten **modernen Implikationen** sind:

- Wirtschaftliche Auswirkungen: Die fehlende Interoperabilität zwischen den verschiedenen Spurweiten und Systemen erhöht die Transportkosten und verringert die Effizienz des Schienenverkehrs.

- Ökologische Herausforderungen: Die EU strebt eine Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene an, um CO₂-Emissionen zu reduzieren. Die Fragmentierung erschwert jedoch die Umsetzung dieser Klimaziele.

- Geopolitische und militärische Bedeutung: Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass eine leistungsfähige und interoperable Schieneninfrastruktur für die Versorgungssicherheit und militärische Mobilität entscheidend ist.

- Technische und infrastrukturelle Anpassungen: Lösungen wie Spurwechselanlagen, Mehrschienengleise oder Dual-Use-Logistik gewinnen an Bedeutung, um die Fragmentierung zu überwinden.

Die ursprüngliche Logik der Fragmentierung – nationale Abgrenzung und militärische Verteidigung – kehrt sich heute um: Eine harmonisierte und interoperable Schieneninfrastruktur wird zunehmend zur strategischen Notwendigkeit für Wirtschaft, Umwelt und Sicherheit.

Die Fragmentierung der europäischen Schieneninfrastruktur ist dabei mehr als nur ein technisches Problem. Sie ist auch ein Symptom tiefer liegender Herausforderungen im europäischen Integrationsprozess, wo nationale Souveränitätserwägungen und kurzfristige Kostenkalkulationen oft langfristigen, gemeinsamen Zielen entgegenstehen. Die Umstellung von Spurweiten oder die Implementierung umfassender Interoperabilitätslösungen sind mit immensen Kosten und komplexen Planungsverfahren verbunden, was nationale Regierungen häufig zögern lässt. Die aktuelle Debatte um Dual-Use-Logistik könnte hier als ein neuer Hebel fungieren, um nationale Widerstände gegen teure Infrastrukturprojekte zu überwinden. Indem diese Investitionen direkt mit nationalen und supranationalen Sicherheitsinteressen verknüpft werden, die in der gegenwärtigen geopolitischen Lage eine höhere politische Priorität genießen, könnten Finanzmittel beispielsweise aus Verteidigungshaushalten oder speziellen EU-Fonds wie der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) für militärische Mobilität mobilisiert werden. Dies birgt die Chance, die Modernisierung der Schieneninfrastruktur, einschließlich der Überwindung von Spurweitenproblemen, zu beschleunigen. Es bedeutet aber auch, dass die Prioritätensetzung bei Infrastrukturprojekten zukünftig möglicherweise stärker von strategischen als von rein wirtschaftlichen oder ökologischen Erwägungen geleitet werden könnte.

Passend dazu:

Die Vielfalt der Spurweiten in Europa: Eine detaillierte Bestandsaufnahme

Die europäische Eisenbahnkarte ist ein Flickenteppich verschiedener Spurweiten. Diese Vielfalt hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Interoperabilität und Effizienz des Schienenverkehrs. Eine genaue Betrachtung der vorherrschenden Systeme ist unerlässlich, um die daraus resultierenden Herausforderungen und Lösungsansätze zu verstehen.

Normalspur (1435 mm): Der dominierende Standard

Die Normalspur mit einem Abstand von 1435 mm (entspricht 4 Fuß 8½ Zoll) zwischen den Innenkanten der Schienenköpfe ist die weltweit am weitesten verbreitete Spurweite. Ihr Ursprung liegt in Großbritannien, wo George Stephenson sie für die Stockton and Darlington Railway (eröffnet 1825) verwendete, die als erste öffentliche Eisenbahn mit Dampflokomotiven gilt. Bereits 1846 wurde sie in Großbritannien gesetzlich als Standardspurweite festgeschrieben. Von dort aus verbreitete sie sich mit der Expansion der Eisenbahntechnologie in große Teile Europas, Nordafrikas, des Nahen Ostens sowie nach Nordamerika und China. In Deutschland und den meisten westeuropäischen Ländern ist sie die dominierende Spurweite. Weltweit sind etwa 60 % aller Eisenbahnstrecken normalspurig. In der EU umfasste das gesamte Streckennetz im Jahr 2022 rund 202.131 km, wovon der überwiegende Teil auf die Normalspur entfällt.

Breitspursysteme: Die großen Abweichler

Neben der Normalspur existieren in Europa signifikante Breitspurnetze, die den grenzüberschreitenden Verkehr maßgeblich beeinflussen.

Russische Breitspur (nominell 1520 mm, historisch/Finnland 1524 mm):

Dieses System ist das zweitgrößte der Welt und prägt die Eisenbahninfrastruktur in Russland, den meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion (GUS-Staaten wie Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldau, Mongolei, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan) sowie in Finnland. Die Entscheidung für diese Spurweite im Russischen Kaiserreich basierte auch auf strategischen Überlegungen, um Invasionen aus dem Westen zu erschweren, sowie auf abweichenden technischen Entwicklungen. Ursprünglich betrug das Maß 1524 mm (5 Fuß). In den 1970er Jahren wurde es in der Sowjetunion auf 1520 mm angepasst, um das Spurspiel zu optimieren und den Verschleiß zu reduzieren. Finnland behielt nominell die 1524 mm bei, jedoch sind die Toleranzen so gestaltet, dass ein grenzüberschreitender Verkehr mit dem 1520-mm-Netz technisch möglich ist.

Iberische Breitspur (1668 mm):

Diese Spurweite ist charakteristisch für Spanien und Portugal. Etwa 72 % des spanischen Netzes nutzen diese Spurweite. Historisch gesehen wählten Spanien (ursprünglich 1672 mm, entsprechend sechs kastilischen Fuß) und Portugal (ursprünglich 1664 mm, entsprechend fünf portugiesischen Fuß) leicht unterschiedliche Maße. Erst 1955 einigte man sich auf den Kompromisswert von 1668 mm. Auch hier spielten strategische Gründe, wie die Furcht vor Invasionen nach den Napoleonischen Kriegen, eine Rolle bei der Wahl einer vom restlichen Europa abweichenden Spurweite. Eine Besonderheit in Spanien ist der parallele Ausbau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes in Normalspur (1435 mm), was zu internen Spurweitengrenzen und der Notwendigkeit von Umspursystemen oder getrennten Verkehren führt.

Irische Breitspur (1600 mm):

Die Irische Breitspur von 1600 mm ist auf der irischen Insel (Republik Irland und Nordirland) verbreitet. Es handelt sich um ein relativ isoliertes System ohne direkte Landverbindung zu anderen europäischen Spurweitensystemen, was die direkten Interoperabilitätsprobleme mit dem Kontinent begrenzt, aber innerhalb der Insel und für den Fährverkehr relevant ist.

Schmalspurbahnen (< 1435 mm): Vielfalt für spezifische Zwecke

Neben den großen Normal- und Breitspursystemen existiert in Europa eine enorme Vielfalt an Schmalspurweiten, die typischerweise unter 1435 mm liegen. Gängige Beispiele sind die Meterspur (1000 mm), die Bosnische Spur (760 mm), sowie Spuren von 750 mm und 600 mm. Diese Bahnen wurden oft aus Kostengründen (geringere Baukosten) oder zur besseren Anpassung an schwieriges Gelände (enge Kurvenradien in Gebirgsregionen) gebaut. Sie dienten und dienen spezifischen industriellen Anwendungen (Minen-, Feld-, Industrie-, Waldbahnen) oder erschließen touristisch interessante Regionen (z.B. zahlreiche Berg- und Museumsbahnen in der Schweiz und Österreich). Für den internationalen Durchgangsgüterverkehr spielen sie kaum eine Rolle, sind aber für die lokale und regionale Versorgung sowie den Tourismus von Bedeutung. Die lange Liste kleinerer und oft industriell genutzter Schmalspuren zeigt eine oft übersehene Fragmentierung auf lokaler und regionaler Ebene. Diese behindert zwar nicht den transkontinentalen Güterverkehr direkt, erschwert aber die lokale Logistik und die Anbindung an die Hauptnetze, da ein direkter Güterumschlag ohne Umladen oder spezielle Übergangstechniken (wie Rollböcke) oft nicht möglich ist.

Historische, technische, wirtschaftliche und militärische Gründe für die Spurweitenunterschiede (Synthese)

Die heutige Spurweitenvielfalt ist das Resultat eines komplexen Zusammenspiels verschiedener Faktoren:

Technisch: Frühe Eisenbahningenieure experimentierten mit unterschiedlichen Spurweiten, um optimale Lösungen für Stabilität, Geschwindigkeit und Ladekapazität zu finden. Schmalspuren ermöglichten engere Kurvenradien und waren daher in gebirgigem Gelände vorteilhaft. Breitspuren versprachen höhere Stabilität und größere Ladekapazitäten.

Wirtschaftlich: Schmalspurbahnen waren in Bau und Unterhalt oft kostengünstiger. Manchmal wurden abweichende Spurweiten auch gewählt, um nationale Industrien zu schützen oder die Nutzung der eigenen Infrastruktur durch ausländische Konkurrenten zu verhindern.

Militärisch: Insbesondere in Ländern wie Russland und Spanien wurden bewusst vom Standard abweichende Spurweiten gewählt, um im Kriegsfall feindliche Invasionen und Nachschubtransporte zu erschweren.

Historisch-politisch: Die Eisenbahnen entstanden in einer Ära starker Nationalstaaten und geringer internationaler Koordination. Die Wahl der Spurweite wurde primär als nationale Angelegenheit betrachtet, ohne weitreichende Überlegungen zur gesamteuropäischen Interoperabilität.

Es ist wichtig zu erkennen, dass die “Standardisierung” auf Normalspur ein relativer Begriff ist. Selbst innerhalb der Normalspurnetze Europas gibt es erhebliche Unterschiede bei Lichtraumprofilen, Elektrifizierungssystemen und Zugsicherungssystemen, die die Interoperabilität zusätzlich einschränken. Die Spurweite ist somit nur ein – wenn auch ein sehr fundamentales – von vielen Interoperabilitätsproblemen. Selbst wenn alle Strecken die gleiche Spurweite hätten, wären Züge nicht automatisch grenzüberschreitend freizügig einsetzbar. Die Fokussierung allein auf die Spurweite greift daher zu kurz; es handelt sich um ein Systemproblem mit vielen interagierenden technischen und administrativen Variablen.

Die einmal getroffenen Entscheidungen für eine bestimmte Spurweite hatten zudem langfristige “Lock-in”-Effekte. Sobald ein umfangreiches Netz und entsprechendes Rollmaterial für eine spezifische Spurweite etabliert waren, wurden die Kosten und der Aufwand für eine Umspurung ganzer Netze immens. Dies erklärt die bemerkenswerte Persistenz der historischen Spurweitenunterschiede trotz der offensichtlichen Nachteile für den internationalen Verkehr. Es ist oft wirtschaftlicher, die Ineffizienzen an den Systemgrenzen in Kauf zu nehmen, als das gesamte System umzustellen. Die aktuellen Überlegungen der Ukraine, ihr Netz auf Normalspur umzustellen, unterstreichen die Tragweite solcher Entscheidungen, die oft durch tiefgreifende geopolitische Neuausrichtungen motiviert sind.

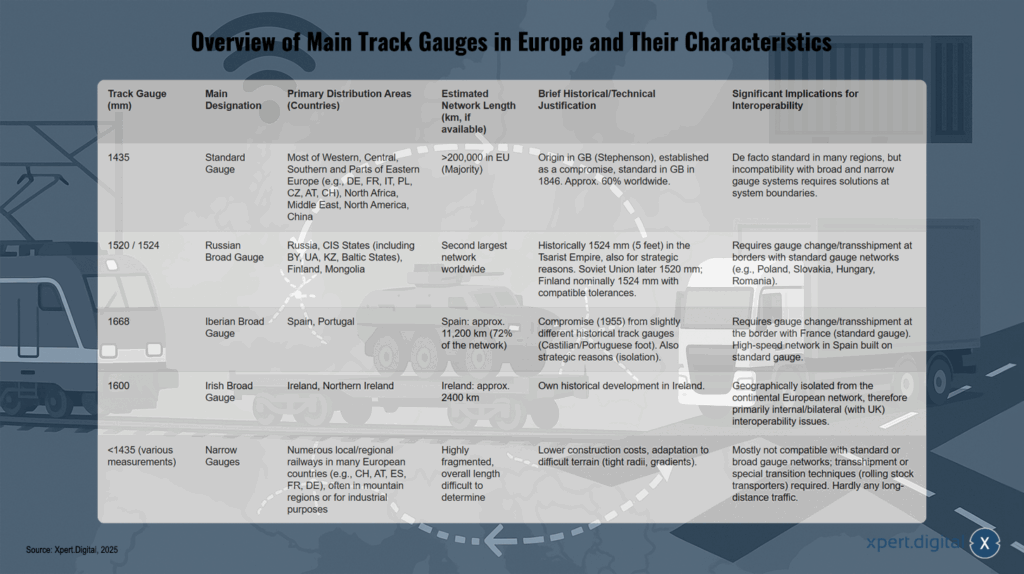

Überblick der Hauptspurweiten in Europa und ihre Charakteristika

Der Überblick über die Hauptspurweiten in Europa und ihre Charakteristika zeigt, dass die Normalspur mit 1435 mm die weltweit am weitesten verbreitete ist. Sie findet sich in großen Teilen West-, Mittel-, Süd- und Osteuropas, Nordafrika, dem Nahen Osten, Nordamerika sowie China mit einer geschätzten Netzlänge von über 200.000 km allein in der EU. Ursprünglich in Großbritannien etabliert und seit 1846 dort Standard, hat sie sich als De-facto-Standard durchgesetzt. Dennoch stehen an den Systemgrenzen Herausforderungen durch Inkompatibilität mit Breit- und Schmalspurnetzen.

Die Russische Breitspur mit 1520 mm bzw. historisch 1524 mm prägt vor allem Russland, die GUS-Staaten, Finnland und die Mongolei. Als zweitgrößtes Netz weltweit geht sie auf das Zarenreich zurück und wurde aus strategischen Gründen eingeführt. Heute erfordert sie an Grenzübergängen zu Normalspurnetzen eine Umspurung oder Umladung, wie beispielsweise zu Polen oder Rumänien.

Die Iberische Breitspur mit 1668 mm ist hauptsächlich in Spanien und Portugal verbreitet, wo sie etwa 11.200 km umfasst, was 72 % des spanischen Eisenbahnnetzes entspricht. Ihre Entstehung basiert auf einer Anpassung unterschiedlicher Fußmaße. Um die Interoperabilität zu erleichtern, wurde das spanische Hochgeschwindigkeitsnetz auf der Normalspur errichtet, da an der Grenze zu Frankreich sonst Umspurungen erforderlich sind.

Die Irische Breitspur von 1600 mm ist auf Irland und Nordirland begrenzt, mit etwa 2400 km in Irland. Aufgrund der geografischen Isolation vom kontinentaleuropäischen Netz stellen sich dort primär interne oder bilaterale Interoperabilitätsfragen mit dem Vereinigten Königreich.

Schmalspuren mit weniger als 1435 mm sind vor allem in bergigen Regionen oder für industrielle Zwecke verbreitet, unter anderem in Ländern wie der Schweiz, Österreich, Frankreich, Deutschland und Spanien. Sie bieten Vorteile wie geringere Baukosten und eine größere Anpassungsfähigkeit an schwieriges Terrain, etwa enge Kurvenradien und steile Steigungen. Da sie meist nicht mit Normal- oder Breitspurnetzen kompatibel sind, sind Umladungen oder spezielle Lösungen wie Rollböcke erforderlich. Fernverkehr spielt hier kaum eine Rolle.

Die Baltischen Staaten (Estland, Lettland, Litauen) nutzen derzeit die Russische Breitspur, planen aber im Rahmen von Rail Baltica eine Umstellung wichtiger Korridore auf Normalspur.

Abschließend sei erwähnt, dass die baltischen Staaten derzeit die Russische Breitspur nutzen, jedoch im Rahmen des Rail-Baltica-Projekts eine Umstellung wichtiger Korridore auf Normalspur planen.

Passend dazu:

- Güter von der Straße auf die Schiene: Logistik-Drehscheiben & Hightech – Standorte für Umschlag, Logistik, Handel und Produktion

Herausforderungen durch Spurweitenunterschiede im internationalen Güterverkehr

Die Koexistenz verschiedener Spurweitensysteme in Europa führt zu erheblichen betrieblichen, wirtschaftlichen und strategischen Herausforderungen im internationalen Güterverkehr. Diese manifestieren sich insbesondere an den Systemgrenzen und beeinträchtigen die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Schiene als Verkehrsträger.

Betriebliche Komplikationen und Ineffizienzen an Systemgrenzen

An den Schnittstellen unterschiedlicher Spurweiten kommt es unweigerlich zu Unterbrechungen des Transportflusses. Das Umladen von Gütern von Waggons eines Spurweitensystems auf Waggons eines anderen, der Wechsel von kompletten Drehgestellen oder der Einsatz von speziellen Umspuranlagen für Fahrzeuge mit variabler Spurweite sind die gängigen Methoden, um diese Systembrüche zu überwinden. Jede dieser Methoden ist jedoch mit spezifischen Nachteilen verbunden:

Zeitverlust und Kosten: Alle genannten Verfahren sind zeit- und kostenintensiv. Das manuelle Umladen von Gütern kann, abhängig von der Art der Fracht und der verfügbaren Infrastruktur, mehrere Stunden pro Waggon in Anspruch nehmen. Der Wechsel von Drehgestellen, beispielsweise an der spanisch-französischen Grenze, kann für einen kompletten Güterzug von 700 Metern Länge etwa zwei Stunden dauern. Selbst wenn der physische Umschlag von Containern an modernen Terminals in vier bis fünf Stunden erfolgen kann, nimmt die dazugehörige Dokumentation und Abfertigung oft deutlich mehr Zeit in Anspruch, sodass der gesamte Prozess an der Grenze bis zu 24 Stunden dauern kann. Diese Verzögerungen führen zu längeren Gesamttransportzeiten und höheren Betriebskosten.

Notwendigkeit spezieller Infrastruktur: Grenzübergänge zwischen verschiedenen Spurweitensystemen erfordern erhebliche Investitionen in spezielle Infrastrukturen. Dazu gehören aufwändige Umschlagterminals mit Krananlagen und Lagerflächen, Gleisanlagen für den Drehgestellwechsel oder komplexe automatische Umspuranlagen. Diese Infrastruktur bindet nicht nur Kapital, sondern auch wertvolle Flächen in oft ohnehin schon stark genutzten Grenzregionen.

Erhöhtes Beschädigungsrisiko: Jeder einzelne Umladevorgang birgt das Risiko einer Beschädigung der transportierten Güter. Dies ist insbesondere bei empfindlichen oder hochwertigen Waren ein relevanter Kostenfaktor und kann die Attraktivität der Schiene mindern.

Komplexität in der Disposition: Die unterschiedlichen Spurweiten gehen oft mit unterschiedlichen Waggonbauarten, Lademaßen und Gefäßgrößen einher. Dies erschwert die Disposition und optimale Ausnutzung des verfügbaren Wagenraums und kann zu Ineffizienzen in der Logistikkette führen.

Engpässe an Grenzübergängen, insbesondere auf West-Ost-Achsen

Die Grenzen zwischen dem Normalspurnetz der EU und den Breitspurnetzen Osteuropas (insbesondere Polen/Belarus und Polen/Ukraine) stellen kritische Nadelöhre im eurasischen Güterverkehr dar. Der Grenzübergang Małaszewicze (Polen) / Brest (Belarus) beispielsweise ist einer der wichtigsten Umschlagpunkte auf der Neuen Seidenstraße und war bereits vor den jüngsten geopolitischen Verwerfungen chronisch überlastet. Die Kapazitätsgrenzen der dortigen Umschlaganlagen sind häufig erreicht, was zu erheblichen Staus von Güterzügen und langen Wartezeiten führt. Diese Situation wird durch die Tatsache verschärft, dass neben den technischen Spurweitenunterschieden oft auch unterschiedliche betriebliche Regelungen, langwierige Zollverfahren und sprachliche Barrieren die Abfertigungsprozesse verlangsamen.

Die Kombination aus Spurweitenunterschieden und diesen weiteren Interoperabilitätshindernissen (wie unterschiedliche Signaltechnik oder Stromsysteme) erzeugt eine Kaskade von Ineffizienzen. Diese führen zu einer drastischen Reduzierung der durchschnittlichen Transportgeschwindigkeit und der Zuverlässigkeit des internationalen Schienengüterverkehrs. Eine geringe Geschwindigkeit und mangelnde Planbarkeit sind jedoch entscheidende Wettbewerbsnachteile der Schiene gegenüber dem flexibleren und oft schnelleren Straßengüterverkehr, insbesondere auf mittleren Distanzen. Dies wiederum behindert das politisch angestrebte Ziel einer signifikanten Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene, was für die Erreichung der Klimaziele im Verkehrssektor von großer Bedeutung ist.

Die Engpässe an den Ostgrenzen der EU haben im Zuge des Ukraine-Krieges eine neue, strategische Dimension erhalten. Sie sind nicht mehr nur logistische Herausforderungen für den Handel, sondern haben sich als kritische Schwachstellen für die Versorgungssicherheit und die militärische Mobilität der EU und der NATO erwiesen. Die Abhängigkeit von wenigen, stark ausgelasteten Grenzübergängen mit Spurwechselanlagen erhöht die Verwundbarkeit der gesamten Logistikketten für zivile Güter und militärisches Material. Dies erklärt den verstärkten politischen und finanziellen Fokus auf die Modernisierung dieser Grenzübergänge und die Suche nach alternativen Korridoren, auch im Rahmen von Dual-Use-Überlegungen.

Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs

Die durch Spurwechsel verursachten Verzögerungen, zusätzlichen Kosten und die geringere Flexibilität beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs im Vergleich zum Straßentransport erheblich. Während der LKW eine Tür-zu-Tür-Bedienung ohne Unterbrechung der Transportkette ermöglicht, ist die Schiene auf vielen internationalen Relationen durch die Systembrüche benachteiligt. Der Anteil der Schiene am gesamten Güterverkehrsaufkommen in der EU stagniert seit Jahren auf einem relativ niedrigen Niveau von etwa 17-18 % (basierend auf Tonnenkilometern). Dies steht im Widerspruch zu den Zielen der EU, den Anteil der Schiene und der Binnenschifffahrt im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und des Europäischen Grünen Deals deutlich zu steigern.

Interoperabilitätshindernisse über die Spurweite hinaus

Die Problematik der Spurweitenunterschiede wird durch eine Reihe weiterer technischer und administrativer Interoperabilitätshindernisse verstärkt, die den grenzüberschreitenden Schienenverkehr zusätzlich erschweren:

Unterschiedliche Zugsicherungs- und Signalsysteme: Trotz der Bemühungen um die Einführung eines einheitlichen europäischen Systems (ERTMS – Europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem) ist dessen Implementierung langwierig und kostenintensiv. Viele nationale Systeme existieren parallel, was den Einsatz von Mehrsystemlokomotiven oder aufwendige Umrüstungen bzw. Lokwechsel an den Grenzen erfordert.

Variierende Stromsysteme und Elektrifizierungsgrade: Europa weist eine Vielzahl unterschiedlicher Bahnstromsysteme (Spannung, Frequenz) auf. Zudem sind nicht alle Strecken elektrifiziert. Dies erfordert ebenfalls den Einsatz teurer Mehrsystemlokomotiven oder zeitraubende Lokwechsel.

Abweichende Lichtraumprofile und Fahrzeugbegrenzungslinien: Die zulässigen maximalen Abmessungen von Fahrzeugen und Ladungen variieren zwischen den Ländern und Strecken. Dies kann den Einsatz bestimmter Waggontypen oder den Transport von übergroßen Ladungen einschränken oder spezielle Routenführungen notwendig machen.

Administrative und regulatorische Unterschiede: Unterschiedliche Betriebsvorschriften, Zulassungsverfahren für Fahrzeuge und Personal, divergierende Sicherheitsstandards und nationale Arbeitszeitregelungen für Lokführer stellen weitere Hürden für einen reibungslosen internationalen Bahnbetrieb dar.

Es zeigt sich, dass die Probleme an den Spurweitengrenzen oft nicht allein technischer Natur sind. Mangelnde Koordination zwischen den beteiligten Bahngesellschaften und Behörden, unzureichende Investitionen in moderne und kapazitätsstarke Umschlaganlagen sowie langsame und ineffiziente administrative Prozesse tragen maßgeblich zur Verschärfung der Situation bei. Der Europäische Rechnungshof hat wiederholt die langsame Umsetzung von EU-Strategien zur Verbesserung der Interoperabilität und die ineffektive Nutzung von Fördermitteln kritisiert. Dies deutet darauf hin, dass neben technischen Lösungen auch erhebliche Anstrengungen im Bereich der Organisation, des Managements und der politischen Zusammenarbeit erforderlich sind, um die Engpässe im europäischen Schienengüterverkehr nachhaltig zu beseitigen.

Ihre Dual-Use Logistikexperten

Die Weltwirtschaft durchlebt derzeit einen fundamentalen Wandel, einen Epochenbruch, der die Grundpfeiler der globalen Logistik erschüttert. Die Ära der Hyper-Globalisierung, die durch das unerschütterliche Streben nach maximaler Effizienz und das “Just-in-Time”-Prinzip geprägt war, weicht einer neuen Realität. Diese ist von tiefgreifenden strukturellen Brüchen, geopolitischen Machtverschiebungen und einer fortschreitenden wirtschaftspolitischen Fragmentierung gekennzeichnet. Die einst als selbstverständlich angenommene Planbarkeit internationaler Märkte und Lieferketten löst sich auf und wird durch eine Phase wachsender Unsicherheit ersetzt.

Passend dazu:

Innovationsprojekte zur Optimierung des europäischen Schienennetzes

Lösungsansätze und Technologien zur Überwindung von Spurweitenproblemen

Angesichts der erheblichen Herausforderungen, die unterschiedliche Spurweiten für den internationalen Güterverkehr darstellen, wurden im Laufe der Zeit verschiedene technische und operative Lösungsansätze entwickelt. Diese zielen darauf ab, den Übergang von Gütern und Fahrzeugen zwischen verschiedenen Spurweitensystemen zu ermöglichen und die damit verbundenen Zeitverluste und Kosten zu minimieren.

Umladen von Gütern (Transshipment)

Das Umladen der Fracht von Waggons eines Spurweitensystems auf Waggons eines anderen ist die traditionellste und am weitesten verbreitete Methode zur Überwindung von Spurweitenunterschieden.

Container und Wechselbehälter: Die zunehmende Standardisierung von Ladeeinheiten, insbesondere durch ISO-Container und Wechselbehälter, hat diesen Prozess erheblich vereinfacht. Diese Einheiten können relativ leicht mit Kranen zwischen verschiedenen Verkehrsträgern (LKW, Schiff, Bahn) und somit auch zwischen Zügen unterschiedlicher Spurweite umgeschlagen werden. Dies ist die dominierende Methode im intermodalen Verkehr.

Umschlagterminals: Für den Umschlag sind leistungsfähige Terminals erforderlich, die mit Portalkränen oder Reachstackern ausgestattet sind und über ausreichend Gleis- und Abstellflächen verfügen. Die Effizienz und das Management dieser Terminals sind entscheidend für die Geschwindigkeit des gesamten Umschlagprozesses.

Nachteile: Trotz der Vorteile der Standardisierung ist das Umladen mit Nachteilen verbunden. Es ist zeitaufwendig (3-5 Stunden pro Waggon, wobei der gesamte Grenzaufenthalt inklusive Dokumentation bis zu 24 Stunden betragen kann), verursacht zusätzliche Kosten durch Handling und Terminalgebühren und birgt bei jedem Umschlagvorgang ein erhöhtes Risiko der Beschädigung der Ladung. Zudem nutzen Container das Lademaß von Eisenbahnwaggons oft nicht optimal aus, verglichen mit spezifisch für bestimmte Güter konzipierten Wagen.

Passend dazu:

- REGIOLOG SÜD | Dual-Use-Logistikinfrastruktur Pilotprojekt: Für zivile Resilienz und militärische Einsatzbereitschaft

Technische Umspursysteme für Fahrzeuge

Um das aufwendige Umladen der Güter selbst zu vermeiden, wurden Systeme entwickelt, die eine Anpassung der Fahrzeuge an die jeweilige Spurweite ermöglichen.

Drehgestell- oder Radsatzwechsel: Bei dieser traditionellen Methode werden die kompletten Drehgestelle oder einzelne Radsätze der Waggons an der Systemgrenze physisch ausgetauscht. Dies erfordert spezielle Hebevorrichtungen und einen Pool an Tauschdrehgestellen für die jeweilige Zielspurweite. Der Prozess ist ebenfalls zeitaufwendig; für einen 700 Meter langen Güterzug kann er rund zwei Stunden in Anspruch nehmen.

Automatische Umspuranlagen und Fahrzeuge mit variabler Spurweite: Diese modernen Systeme erlauben eine Anpassung der Spurweite der Radsätze, während das Fahrzeug eine spezielle Umspuranlage durchfährt.

System Talgo (Spanien): Ursprünglich für den Personenverkehr zwischen Spanien (Iberische Breitspur) und Frankreich (Normalspur) entwickelt, gibt es auch Anwendungen für Güterwagen bis zu einer Achslast von 22,5 Tonnen. Der Spurwechsel erfolgt bei langsamer Fahrt (ca. 15 km/h) durch eine spezielle Anlage, die die Radscheiben auf den Achsen entriegelt, verschiebt und wieder verriegelt. Dies reduziert den Zeitaufwand und die Kosten erheblich.

System SUW 2000 (Polen): Dieses von Ryszard Suwalski entwickelte System ermöglicht ebenfalls ein automatisches Verstellen der Spurweite der Radsätze während der Durchfahrt durch eine Umspuranlage. Es ist interoperabel mit dem deutschen Rafil Type V System und wird an den polnischen Grenzen zur Ukraine und zu Litauen eingesetzt. Für einen Güterzug mit 32 Waggons kann die Umspurzeit mit SUW 2000 II auf etwa 4 Stunden reduziert werden, verglichen mit 12 Stunden für einen Drehgestellwechsel.

Weitere Systeme (z.B. Rafil Type V, DB AG/Knorr-Bremse): Es gibt weitere, teils kompatible Systeme, die auf ähnlichen Prinzipien der automatischen Spurverstellung beruhen.

Allgemeine Funktionsweise: Die meisten dieser Systeme basieren auf der Entlastung der Räder, einer Entriegelung der Radscheiben, deren seitlicher Verschiebung auf der Achse und einer anschließenden Wiederverriegelung in der neuen Spurweite.

Vorteile: Deutliche Zeitersparnis im Vergleich zum Umladen oder Drehgestellwechsel, kein Umladen der Güter selbst (wodurch das Beschädigungsrisiko sinkt), und die Möglichkeit des durchgehenden Einsatzes derselben Fahrzeuge über Systemgrenzen hinweg.

Nachteile/Herausforderungen: Höhere Anschaffungskosten für die speziellen Radsätze, Drehgestelle und Fahrzeuge sowie für die ortsfesten Umspuranlagen. Zudem entsteht ein zusätzlicher Wartungsaufwand für die komplexere Technik. Die Verbreitung im Güterverkehr ist bisher noch begrenzt, was auf hohe Implementierungskosten, mangelnde Standardisierung zwischen verschiedenen Systemen oder einen fehlenden politischen und wirtschaftlichen Willen zur flächendeckenden Einführung hindeuten könnte.

Mehrschienengleise (Drei- oder Vierschienengleise)

Mehrschienengleise ermöglichen den Betrieb von Fahrzeugen unterschiedlicher Spurweiten auf demselben Gleisabschnitt durch die Verlegung zusätzlicher Schienen.

Vierschienengleis: Hierbei werden zwei komplette Gleise unterschiedlicher Spurweite ineinander verschachtelt, sodass vier Schienen parallel verlaufen (z.B. auf der Strecke Przemyśl–Chyriw in der Ukraine).

Dreischienengleis: Bei dieser Variante wird eine Schiene von beiden Spurweiten gemeinsam genutzt, während für jede Spurweite eine eigene zweite Schiene verlegt wird. Dies funktioniert technisch nur dann gut, wenn der Unterschied zwischen den Spurweiten ausreichend groß ist, damit die dritte Schiene nicht mit den Befestigungselementen der äußeren Schienen kollidiert. Der Unterschied zwischen Normalspur (1435 mm) und russischer Breitspur (1520 mm) von nur etwa 85 mm ist hierfür oft zu gering, was Vierschienengleise oder separate parallele Gleise erforderlich macht. Der Übergang von iberischer Breitspur zu Normalspur ist hingegen eher für Dreischienengleise geeignet.

Anwendung: Mehrschienengleise finden sich hauptsächlich in Grenzbahnhöfen, in Umschlagterminals, auf kurzen Verbindungsstrecken zwischen Netzen oder in Werkstätten, die Fahrzeuge unterschiedlicher Spurweiten warten.

Nachteile: Der Bau von Mehrschienengleisen ist teurer, insbesondere die Weichenkonstruktionen sind komplex und wartungsintensiv. Zudem können auf solchen Gleisabschnitten Geschwindigkeitsbeschränkungen bestehen.

Rollwagen / Rollböcke (für Schmalspur-Normalspur-Übergänge)

Für den Übergang zwischen Schmalspurnetzen und Normalspurnetzen (oder seltener Breitspurnetzen) werden oft Rollwagen oder Rollböcke eingesetzt. Dabei werden die kompletten Schmalspurwaggons auf spezielle normalspurige Fahrgestelle (Rollwagen) verladen oder die Achsen der Schmalspurwaggons auf kleine, untergesetzte Fahrgestelle (Rollböcke) aufgesetzt. Diese Methode ist für den Übergang zwischen den Haupt-Spurweitensystemen im internationalen Ferngüterverkehr von geringerer Bedeutung, stellt aber eine wichtige und verbreitete Lösung im Schmalspurbereich dar, um den direkten Weitertransport von Gütern ohne Umladen zu ermöglichen.

Die zunehmende Containerisierung des Güterverkehrs hat das Umladen als pragmatische, wenn auch nicht immer optimale, Lösung für Spurweitenunterschiede etabliert. Der Fokus der Investitionen und Optimierungsbemühungen verlagert sich damit oft von der direkten Fahrzeuginteroperabilität durch Umspursysteme hin zur Steigerung der Effizienz und Kapazität der Umschlagterminals. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems stark von diesen Terminals abhängt, die selbst zu Engpässen werden können, wenn sie nicht ausreichend dimensioniert oder effizient gemanagt werden.

Letztendlich gibt es keine Universallösung für das Spurweitenproblem. Die Wahl des “richtigen” Ansatzes ist stark kontextabhängig und wird von Faktoren wie dem Verkehrsaufkommen, der Art der transportierten Güter, der geforderten Transportgeschwindigkeit, den verfügbaren Investitionsmitteln und den langfristigen strategischen Zielen bestimmt. Eine Kombination verschiedener Ansätze – beispielsweise Umladen für flexible Containerverkehre, automatische Umspurung für bestimmte Ganzzugrelationen im Massengutverkehr und Mehrschienengleise in Grenzbahnhöfen und Terminals – wird daher voraussichtlich weiterhin die Realität im europäischen Schienennetz bleiben.

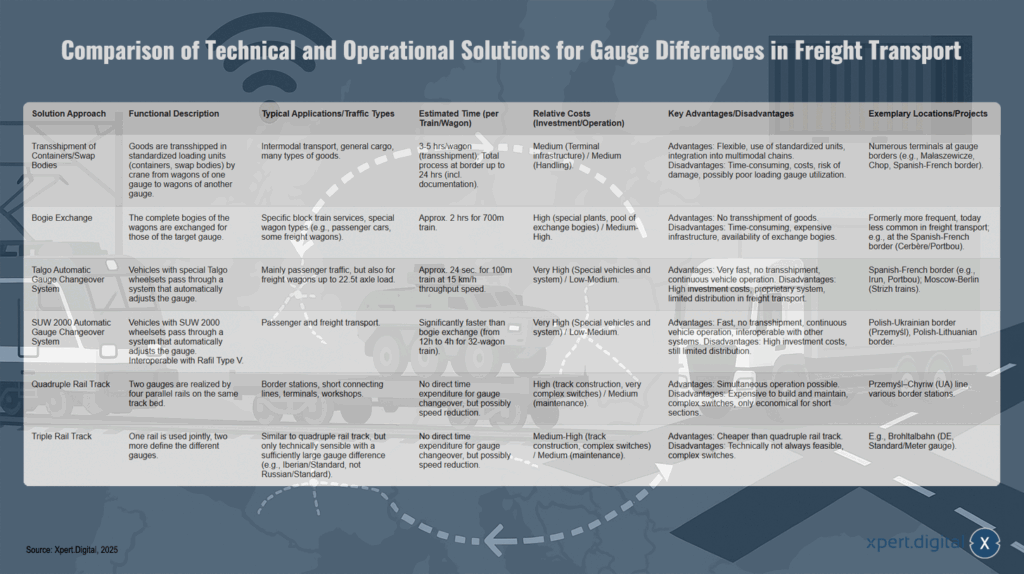

Vergleich technischer und operativer Lösungen für Spurweitenunterschiede im Güterverkehr

Vergleich technischer und operativer Lösungen für Spurweitenunterschiede im Güterverkehr – Bild: Xpert.Digital

Lösungsansatz: Umladen von Containern/Wechselbehältern

Die Funktionsweise besteht darin, Güter in standardisierten Ladeeinheiten wie Containern oder Wechselbehältern mittels Kran zwischen Waggons unterschiedlicher Spurweiten umzuladen. Dies findet typischerweise im intermodalen Verkehr, bei Stückguttransporten und für zahlreiche Güterarten Anwendung. Der geschätzte Zeitaufwand für die Umladung beträgt pro Waggon etwa 3 bis 5 Stunden, während der gesamte Prozess an der Grenze, inklusive Dokumentation, bis zu 24 Stunden beanspruchen kann. Die Kosten für Investition und Betrieb sind als mittel einzustufen, insbesondere in Bezug auf die Terminalinfrastruktur sowie das Handling. Zu den wesentlichen Vorteilen zählen die Flexibilität, die Nutzung standardisierter Einheiten sowie die Integration in multimodale Transportketten. Nachteile sind der zeitaufwendige Prozess, die entstehenden Kosten, ein erhöhtes Beschädigungsrisiko sowie gegebenenfalls eine schlechte Lademaßausnutzung. Beispielhafte Einsatzorte sind zahlreiche Terminals an Spurweitengrenzen wie in Małaszewicze, Chop oder an der spanisch-französischen Grenze.

Lösungsansatz: Drehgestellwechsel

Die komplette Funktionsweise basiert darauf, dass die Drehgestelle der Waggons vollständig gegen solche der Zielspurweite ausgetauscht werden. Dieses Verfahren findet typischerweise Anwendung in bestimmten Ganzzugverkehren oder bei speziellen Waggontypen wie Personenwagen und einigen Güterwagen. Der zeitliche Aufwand beläuft sich dabei auf etwa zwei Stunden für einen 700 Meter langen Zug. Die Kosten sind relativ hoch, sowohl in der Investition für spezielle Anlagen und einen Pool an Tauschdrehgestellen als auch im Betrieb, der als mittel-hoch einzustufen ist. Zu den wesentlichen Vorteilen gehört, dass ein Umladen der Güter nicht notwendig ist. Dem stehen Nachteile gegenüber wie der hohe Zeitaufwand, die teure Infrastruktur sowie die eingeschränkte Verfügbarkeit der Tauschdrehgestelle. Während dieses Verfahren früher häufiger im Güterverkehr eingesetzt wurde, ist es heute seltener geworden. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz an der spanisch-französischen Grenze in Cerbère/Portbou.

Lösungsansatz: Automatische Umspuranlage Talgo

Fahrzeuge mit speziellen Talgo-Radsätzen durchfahren eine Anlage, die automatisch die Spurweite anpasst. Hauptsächlich kommt dieses System im Personenverkehr zum Einsatz, ist jedoch auch für Güterwagen bis zu einer Achslast von 22,5 Tonnen geeignet. Ein 100 Meter langer Zug benötigt bei einer Durchfahrgeschwindigkeit von 15 km/h etwa 24 Sekunden für den Spurwechsel. Während die Investitionskosten aufgrund der benötigten Spezialfahrzeuge und der Anlage sehr hoch sind, bewegen sich die Betriebskosten im niedrigen bis mittleren Bereich. Das System bietet wesentliche Vorteile, darunter eine schnelle Abwicklung ohne Umladen und der durchgehende Einsatz von Fahrzeugen. Zu den Nachteilen gehören hohe Investitionskosten, die proprietäre Natur des Systems und die begrenzte Verbreitung im Güterverkehr. Beispiele für den Einsatz solcher Anlagen finden sich an der spanisch-französischen Grenze, etwa in Irun und Portbou, sowie auf der Strecke Moskau-Berlin mit den Strizh-Zügen.

Lösungsansatz: Automatische Umspuranlage SUW 2000

Fahrzeuge mit SUW 2000-Radsätzen durchfahren eine Anlage, die die Spurweite automatisch anpasst und interoperabel mit Rafil Type V ist. Typische Einsatzbereiche umfassen den Personen- und Güterverkehr. Der Zeitaufwand pro Zug oder Waggon ist erheblich geringer als beim Drehgestellwechsel, wodurch die Anpassung für einen 32-Wagen-Zug statt zwölf Stunden nur etwa vier Stunden in Anspruch nimmt. Während die Investitionskosten aufgrund der spezialisierten Fahrzeuge und Anlagen sehr hoch ausfallen, sind die Betriebskosten gering bis mittel. Zu den Vorteilen zählen eine schnelle Durchlaufzeit, das Vermeiden von Umladevorgängen, der durchgehende Einsatz von Fahrzeugen sowie die Interoperabilität mit anderen Systemen. Nachteile sind die hohen Investitionskosten und die noch begrenzte Verbreitung des Systems. Beispielhafte Einsatzorte sind unter anderem die polnisch-ukrainische Grenze in Przemyśl sowie die polnisch-litauische Grenze.

Lösungsansatz: Vierschienengleis

Zwei Spurweiten werden durch vier parallele Schienen auf demselben Gleisbett ermöglicht. Typische Einsatzbereiche sind Grenzbahnhöfe, kurze Verbindungsstrecken, Terminals und Werkstätten. Da für die Umspurung kein direkter Zeitaufwand erforderlich ist, kann es jedoch bei der Geschwindigkeit zu Reduktionen kommen. Die Investitions- und Betriebskosten sind relativ hoch, insbesondere aufgrund des komplexen Gleisbaus und sehr aufwendiger Weichen, während die Instandhaltung mittelmäßig kostenintensiv ist. Zu den Vorteilen zählt die Möglichkeit des gleichzeitigen Betriebs, wohingegen die Nachteile die hohen Bau- und Unterhaltskosten, die anspruchsvollen Weichen sowie die Einschränkung auf kurze Strecken umfassen. Beispiele für Einsatzorte sind die Strecke Przemyśl–Chyriw in der Ukraine sowie verschiedene Grenzbahnhöfe.

Lösungsansatz: Dreischienengleis

Eine Schiene wird gemeinsam genutzt, während zwei weitere die unterschiedlichen Spurweiten festlegen. Diese Technik ist ähnlich wie das Vierschienengleis, jedoch nur bei ausreichend großem Unterschied der Spurweiten sinnvoll, etwa bei iberischer und normaler Spur, nicht jedoch bei russischer und normaler Spur. Es entsteht kein direkter Zeitaufwand für die Umspurung, allerdings kann es zu Geschwindigkeitsreduktionen kommen. Die Investitions- und Betriebskosten liegen im mittelhohen Bereich, wobei der Gleisbau und die komplexen Weichen die höheren Kosten verursachen, während die Instandhaltung durchschnittlich ausfällt. Vorteile dieser Lösung sind, dass sie günstiger als ein Vierschienengleis ist, wohingegen Nachteile darin bestehen, dass sie technisch nicht immer umsetzbar ist und die Weichen komplex sind. Ein Beispiel für die Anwendung ist die Brohltalbahn in Deutschland, bei der Normal- und Meterspur kombiniert werden.

Passend dazu:

- DU-Logistik² | Doppelte Dual-Use-Logistik: Integration von Schiene und Straße für zivile und militärische Zwecke

Modernisierung der Logistikinfrastruktur: Strategien und Projekte in Deutschland und Europa

Die Überwindung der durch Spurweitenunterschiede und andere technische Barrieren verursachten Fragmentierung des europäischen Schienennetzes ist eine zentrale Voraussetzung für einen leistungsfähigen und wettbewerbsfähigen Güterverkehr. Sowohl auf EU-Ebene als auch in den einzelnen Mitgliedstaaten gibt es zahlreiche Strategien und Projekte, die auf eine Modernisierung der Logistikinfrastruktur abzielen.

EU-Strategien zur Förderung der Interoperabilität und des Schienengüterverkehrs

Die Europäische Union verfolgt seit langem das Ziel, einen einheitlichen europäischen Eisenbahnraum zu schaffen. Verschiedene politische Initiativen und Förderinstrumente sollen dazu beitragen, die technischen und administrativen Hürden im grenzüberschreitenden Verkehr abzubauen.

TEN-T Politik (Transeuropäische Verkehrsnetze): Das Kernstück der EU-Infrastrukturpolitik ist das TEN-T-Programm. Es zielt auf den Aufbau eines effizienten, EU-weiten und multimodalen Verkehrsnetzes ab, das Eisenbahnen, Binnenwasserstraßen, Kurzstreckenseeverkehrswege und Straßen umfasst und wichtige Knotenpunkte wie Städte, Häfen und Flughäfen verbindet. Das Netz ist in drei Ebenen gegliedert: Das Kernnetz soll bis 2030, das erweiterte Kernnetz bis 2040 und das Gesamtnetz bis 2050 fertiggestellt sein. Die jüngste Revision der TEN-T-Verordnung im Jahr 2024 (basierend auf Verordnung (EU) 2024/1679) hat die Anforderungen an die Infrastruktur weiter präzisiert und insbesondere die Bedürfnisse der militärischen Mobilität (Dual Use) stärker berücksichtigt. Zu den Anforderungen gehören beispielsweise eine Mindestgeschwindigkeit von 160 km/h auf Personenverkehrsstrecken des Kern- und erweiterten Kernnetzes, der flächendeckende Einsatz von ERTMS und die Unterstützung von Güterzügen mit einer Länge von 740 Metern. Neun Europäische Verkehrskorridore, die auch die bisherigen Schienengüterverkehrskorridore integrieren, dienen der koordinierten Planung und Umsetzung von Investitionen entlang der wichtigsten Verkehrsachsen.

ERTMS (European Rail Traffic Management System): Die Einführung eines einheitlichen europäischen Zugsicherungs- und Signalgebungssystems (ERTMS) ist ein Schlüsselelement zur Verbesserung der Interoperabilität. ERTMS soll die Vielzahl nationaler Systeme ablösen und so den grenzüberschreitenden Zugverkehr erleichtern. Die Implementierung verläuft jedoch langsamer als ursprünglich geplant und ist mit hohen Kosten verbunden. In Ländern wie Deutschland, wo bestehende nationale Systeme noch eine lange Restlebensdauer aufweisen, wird ERTMS teilweise zunächst nur als ergänzendes System eingeführt.

Förderung des intermodalen Verkehrs: Die EU fördert aktiv die Verlagerung von Gütertransporten von der Straße auf umweltfreundlichere Verkehrsträger wie Schiene und Binnenwasserstraßen. Strategien wie der “Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum” (2011) und die “Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität” (2020) formulieren entsprechende Ziele. Der Europäische Rechnungshof (EuRH) hat jedoch wiederholt auf unrealistische Zielvorgaben und eine mangelhafte Umsetzung dieser Strategien hingewiesen.

Vereinheitlichung der Spurweite auf 1435 mm als Ziel: Um die Interoperabilität weiter zu verbessern, hat die Europäische Kommission das Ziel formuliert, die Normalspur von 1435 mm als Standard für alle Mitgliedstaaten zu etablieren. Länder mit abweichenden Spurweiten, wie Irland, Finnland, die Baltischen Staaten, Portugal und Spanien, sind aufgefordert, Pläne zu entwickeln, wie ihre Netze in die TEN-T-Korridore mit Normalspur integriert werden können.

Bedeutende Infrastrukturprojekte mit Fokus auf West-Ost-Achsen

Entlang der wichtigen West-Ost-Verkehrsachsen in Europa sind mehrere große Infrastrukturprojekte in Planung oder Umsetzung, die auch Aspekte der Spurweitenkompatibilität adressieren:

Rail Baltica: Dieses Projekt ist eines der ambitioniertesten Vorhaben zur Überwindung von Spurweitenunterschieden. Es sieht den Neubau einer durchgehenden Normalspurverbindung (1435 mm) von Warschau (Polen) durch Litauen, Lettland und Estland bis nach Tallinn vor, mit einer potenziellen Verlängerung nach Helsinki durch einen Tunnel. Hauptziel ist die Anbindung der Baltischen Staaten, die bisher das russische Breitspurnetz nutzen, an das europäische Normalspurnetz. Dies ist von großer Bedeutung für den Personen- und Güterverkehr sowie für die militärische Mobilität entlang der NATO-Ostflanke. Der Bau hat in allen drei baltischen Ländern begonnen, rund 15 % der Hauptstrecke befanden sich Ende 2024 im Bau. Die Finanzierung und der genaue Zeitplan bleiben jedoch herausfordernd. Ursprünglich für 2026 geplant, wird nun eine Fertigstellung der grenzüberschreitenden Verbindungen bis 2030 angestrebt, wobei in einer ersten Phase oft nur eine einspurige Strecke realisiert wird.

Modernisierung von Grenzterminals und Umschlaganlagen:

Małaszewicze (Polen, Grenze zu Belarus): Dieser Terminal ist ein zentraler Umschlagpunkt für den Verkehr auf der Neuen Seidenstraße und an der Grenze zum Breitspurnetz. Umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen sind geplant, um die Kapazität von derzeit etwa 17 auf bis zu 55 Zugpaare pro Tag zu erhöhen und die Abfertigung längerer Züge (bis zu 1050 m auf Breitspur und 750 m auf Normalspur) zu ermöglichen. Die Finanzierung erfolgt primär durch Polen, da EU-Mittel aufgrund der politischen Beziehungen zu Belarus möglicherweise nur eingeschränkt verfügbar sind.

Chop (Ukraine, Grenzen zu Slowakei/Ungarn): Chop ist ein weiterer wichtiger Umschlagbahnhof mit bestehenden Umspuranlagen für den Verkehr zwischen dem Breitspurnetz der Ukraine und den Normalspurnetzen der Slowakei und Ungarns. Modernisierungs- und Ausbauprojekte sind im Gange, teilweise mit Unterstützung von EU-Mitteln, um die Kapazitäten zu erweitern und die Effizienz zu steigern.

Weitere Terminals an der EU-Ostgrenze: Auch andere Terminals in Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien an der Grenze zur Ukraine werden ausgebaut und modernisiert, um den Handel mit der Ukraine zu erleichtern und die Resilienz der europäischen Lieferketten zu stärken, insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges und der Notwendigkeit alternativer Transportrouten.

Fehmarnbelt-Tunnel (Dänemark/Deutschland): Dieser im Bau befindliche Absenktunnel wird die Reise- und Transportzeiten zwischen Skandinavien und Mitteleuropa erheblich verkürzen. Während einige Analysen positive Effekte für den Schienengüterverkehr erwarten, weisen andere darauf hin, dass ohne begleitende Investitionen in die Zulaufstrecken in Schweden und Dänemark zur Beseitigung von Engpässen sogar eine Verlagerung von Schienengüterverkehr auf die Straße drohen könnte.

Brenner-Basistunnel (Österreich/Italien): Als Herzstück des Skandinavien-Mittelmeer-Korridors wird der Brenner-Basistunnel die Kapazität für den alpenquerenden Güterverkehr auf der Schiene massiv erhöhen (geplant für bis zu 222 Güterzüge täglich im Basistunnel). Obwohl primär eine Nord-Süd-Achse, trägt er zur Entlastung des Gesamtnetzes bei und kann indirekt auch West-Ost-Verkehre beeinflussen.

Modernisierungsprojekte in Spanien und Portugal: Auf der Iberischen Halbinsel werden Teile des Breitspurnetzes (1668 mm) auf Normalspur (1435 mm) umgestellt oder durch neue Normalspur-Hochgeschwindigkeitsstrecken ergänzt. Wichtige Güterverkehrskorridore wie der Mittelmeer-Korridor und der Atlantik-Korridor werden ausgebaut und modernisiert, um die Anbindung an das restliche europäische Netz zu verbessern.

Projekte auf dem Westbalkan: Mit finanzieller und technischer Unterstützung der EU erweitern und modernisieren die Länder des Westbalkans ihre Schieneninfrastruktur. Der Fokus liegt dabei oft auf der Elektrifizierung und dem Ausbau wichtiger internationaler Korridore.

Deutschlands Rolle als zentrale Transitnation und nationale Modernisierungsinitiativen

Deutschland nimmt aufgrund seiner geografischen Lage im Herzen Europas eine Schlüsselrolle als logistischer Dreh- und Angelpunkt ein. Ein Großteil des europäischen Transitverkehrs, insbesondere auf den West-Ost-Achsen, durchquert Deutschland. Die Bundesregierung hat verschiedene Programme zur Stärkung des Schienengüterverkehrs aufgelegt, wie den “Masterplan Schienengüterverkehr”, und plant erhebliche Investitionen in die Sanierung und Modernisierung des bestehenden Netzes. Schwerpunkte sind dabei der Ausbau des Netzes für 740 Meter lange Güterzüge, die Ertüchtigung des Ostkorridors und die Modernisierung wichtiger Eisenbahnknoten. Dennoch steht Deutschland vor großen Herausforderungen: Ein erheblicher Investitionsstau, Kapazitätsengpässe auf vielen Strecken und in wichtigen Knotenpunkten sowie eine langsame Umsetzung der Digitalisierung (insbesondere ETCS) beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit des deutschen Schienennetzes.

Trotz der ambitionierten EU-weiten Strategien und signifikanter Investitionen in Großprojekte bleibt die tatsächliche Realisierung eines nahtlos interoperablen europäischen Schienennetzes eine Aufgabe, die sich über Jahrzehnte erstrecken wird. Die Komplexität ergibt sich aus der Notwendigkeit, divergierende nationale Interessen, unterschiedliche technische Ausgangslagen und enorme Finanzierungsbedarfe zu harmonisieren. Die wiederholte Kritik des Europäischen Rechnungshofs an unrealistischen Zielen und einer mangelhaften Umsetzung der EU-Strategien unterstreicht diese Herausforderung.

Die Modernisierung von Schlüsselterminals an den Spurweitengrenzen, wie Małaszewicze oder Chop, ist dabei nicht nur für den zivilen Handel (z.B. im Rahmen der Neuen Seidenstraße oder des EU-Ukraine-Handels) von entscheidender Bedeutung, sondern hat durch die Dual-Use-Perspektive eine zusätzliche strategische Dringlichkeit erhalten. Die Kapazität und Effizienz dieser Terminals sind direkt mit der Fähigkeit verbunden, auch militärische Logistikströme auf der wichtigen West-Ost-Achse abzuwickeln. Somit konvergieren zivile und militärische Interessen bei der Modernisierung dieser Knotenpunkte, was potenziell die Investitionsbereitschaft und die politische Unterstützung für solche Projekte erhöht.

Deutschlands zentrale Rolle und die gleichzeitig bestehenden Infrastrukturdefizite bedeuten, dass Verzögerungen oder Mängel bei der Modernisierung des deutschen Netzes und seiner Anbindungen an die Ostkorridore weitreichende negative Auswirkungen auf die gesamteuropäischen Güterverkehrsströme und die militärische Mobilität der NATO und EU haben. Der Erfolg von gesamteuropäischen Interoperabilitäts- und Dual-Use-Strategien hängt daher maßgeblich vom Engagement und den Fortschritten in Deutschland ab.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Dual-Use-Logistik: Wie die Schiene von militärisch-zivilen Synergien profitiert

Dual-Use-Logistik: Ein Katalysator für die Modernisierung der Schieneninfrastruktur

Das Konzept der Dual-Use-Logistik, also die Fähigkeit von Infrastrukturen und Systemen, sowohl zivilen als auch militärischen Zwecken zu dienen, hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Insbesondere im Kontext der europäischen Schieneninfrastruktur erweist es sich als potenzieller Katalysator für dringend benötigte Modernisierungsmaßnahmen, vor allem auf den strategisch wichtigen West-Ost-Achsen.

Passend dazu:

- Hybrider, multimodaler Logistikverkehr (Straße-Schiene) in Deutschland mit zivil-militärischer Doppelnutzung

Definition und Relevanz der Dual-Use-Logistik im europäischen Kontext

Dual-Use-Logistikinfrastruktur bezieht sich auf Verkehrswege und -anlagen – wie Schienennetze, Straßen, Häfen, Flughäfen und insbesondere Umschlagterminals – die so konzipiert, gebaut oder ertüchtigt werden, dass sie sowohl den Anforderungen des zivilen Güter- und Personenverkehrs als auch den spezifischen Bedürfnissen militärischer Transporte gerecht werden. Die strategische Notwendigkeit ergibt sich aus der veränderten geopolitischen Lage, insbesondere dem Krieg in der Ukraine, die die Anforderungen an eine robuste militärische Mobilität und eine gesicherte zivile Versorgungskette in den Vordergrund gerückt hat. Ziel ist es, Synergien zwischen zivilen und militärischen Anforderungen zu nutzen und den Aufbau paralleler, potenziell redundanter Infrastrukturen zu vermeiden.

Die Rolle der militärischen Mobilität (EU & NATO-Initiativen) als Treiber für Infrastrukturinvestitionen

Verschiedene Initiativen auf EU- und NATO-Ebene unterstreichen die wachsende Bedeutung der militärischen Mobilität und treiben Investitionen in Dual-Use-Infrastruktur voran:

EU Aktionsplan zur militärischen Mobilität: Der aktuelle Aktionsplan (Version 2.0, für 2022-2026) bildet einen umfassenden Rahmen zur Entwicklung eines gut vernetzten militärischen Mobilitätsnetzwerks. Schwerpunkte sind kürzere Reaktionszeiten, eine widerstandsfähige Infrastruktur und die Förderung von Investitionen in Dual-Use-Transportinfrastruktur entlang des TEN-T-Netzes.

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) für militärische Mobilität: Dieser spezifische EU-Finanzierungsmechanismus stellte für den Zeitraum 2021-2027 rund 1,7 Milliarden Euro zur Kofinanzierung von Dual-Use-Projekten bereit. Diese Mittel sind inzwischen vollständig für 95 Projekte in 21 Ländern verplant, wobei Deutschland mit über 296 Millionen Euro erheblich profitierte.

PESCO-Projekt “Militärische Mobilität”: Diese Initiative im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) der EU dient als Plattform zur Vereinfachung und Standardisierung grenzüberschreitender militärischer Transportverfahren mit dem Ziel, bürokratische Hürden abzubauen.

NATO-Logistikinitiativen: Die NATO betont die Notwendigkeit der schnellen Verlegung von Streitkräften und Material, was hohe Anforderungen an die zivile Infrastruktur, einschließlich der Schienenwege, stellt. Die “Rail transport capacity” wurde dabei als ein Schlüsselfaktor identifiziert.

TEN-T-Verordnung und Dual Use: Die revidierte TEN-T-Verordnung (2024) verankert das Konzept eines militärischen Mobilitätsnetzwerks im EU-Recht und verpflichtet die Kommission, prioritäre militärische Mobilitätskorridore zu identifizieren. Dadurch wird das TEN-T-Netz zunehmend zu einer Dual-Use-Infrastruktur.

Diese Initiativen schaffen einen starken Anreiz für die Mitgliedstaaten, bei Infrastrukturplanungen militärische Anforderungen zu berücksichtigen und entsprechende Projekte zu priorisieren. Dies stellt einen Paradigmenwechsel dar: Infrastrukturplanung wird nicht mehr nur unter zivilwirtschaftlichen oder ökologischen Gesichtspunkten betrachtet, sondern erhält eine starke sicherheitspolitische Dimension. Dies kann Prioritäten verschieben und Finanzierungsmechanismen neu ausrichten, indem beispielsweise Mittel aus Verteidigungshaushalten für Infrastrukturprojekte mobilisiert werden, die gleichzeitig erhebliche zivile Vorteile bringen.

Synergien und Herausforderungen bei der Implementierung von Dual-Use-Projekten auf der Schiene

Die Implementierung von Dual-Use-Projekten im Schienenverkehr birgt sowohl erhebliche Synergiepotenziale als auch spezifische Herausforderungen:

Synergien

Eine beschleunigte Modernisierung der zivilen Infrastruktur kann durch militärische Notwendigkeiten und die damit verbundene Bereitstellung von Finanzmitteln erreicht werden.

Die Erhöhung von Kapazitäten, die Verbesserung der Resilienz und die Anhebung technischer Standards (z.B. höhere Tragfähigkeiten von Brücken, größere Lichtraumprofile für Tunnel, Ausbau für 740m-Züge) kommen sowohl zivilen als auch militärischen Nutzern zugute.

Eine verbesserte Interoperabilität, beispielsweise durch die beschleunigte Einführung von ERTMS oder die Standardisierung von Terminalprozessen, nützt allen Verkehrsteilnehmern.

Herausforderungen

Divergierende Prioritäten: Zivile Planungen fokussieren oft auf Kosteneffizienz und Regelmäßigkeit, während militärische Anforderungen Robustheit, Geschwindigkeit und die Fähigkeit zur Bewältigung von Spitzenlasten (z.B. große Konvois, schweres Gerät) betonen.

Sicherheitsaspekte: Der Schutz kritischer Dual-Use-Infrastruktur vor physischen Angriffen, Sabotage oder Cyberattacken sowie die Gewährleistung der Informationssicherheit bei militärischen Transporten erfordern spezielle Maßnahmen.

Komplexe Koordination: Planung, Finanzierung und Betrieb von Dual-Use-Infrastruktur erfordern eine enge Abstimmung zwischen zahlreichen Akteuren (Militär, zivile Behörden, Infrastrukturbetreiber, Transportunternehmen) auf nationaler und internationaler Ebene.

Finanzierung: Die langfristige und nachhaltige Finanzierung von Dual-Use-Projekten, insbesondere nach dem Auslaufen spezifischer Förderprogramme wie CEF für militärische Mobilität, muss sichergestellt werden. Auch die Aufteilung der Kosten zwischen Verteidigungs- und Verkehrshaushalten ist zu klären.

Spurweitenunterschiede: Das spezifische Problem der Spurweiteninkompatibilität an den Grenzen zu Breitspurnetzen wird durch Dual-Use-Investitionen nicht automatisch gelöst. Militärisches Gerät, das oft auf Standardwaggons transportiert wird, muss an diesen Grenzen weiterhin umgeladen oder auf umspurbaren Systemen transportiert werden. Die Dual-Use-Logik kann jedoch Investitionen in effizientere Umschlagterminals oder Umspuranlagen an diesen strategischen Grenzen rechtfertigen, da sie für die militärische Mobilität kritisch sind.

Konkrete Beispiele für Dual-Use-Projekte und -Planungen

Entlang der West-Ost-Korridore und in Deutschland gibt es bereits konkrete Ansätze und Projekte, die Dual-Use-Aspekte berücksichtigen:

CEF-geförderte Projekte in Deutschland: Im Rahmen der CEF für militärische Mobilität wurden Mittel für den Ausbau von Überholgleisen, die Ertüchtigung von Brücken für höhere Lasten und den Ausbau von Terminals für den kombinierten Verkehr bewilligt. Ziel ist es, die Befahrbarkeit des Netzes für lange und schwere Güterzüge zu verbessern, was sowohl zivilen als auch militärischen Transporten zugutekommt.

Rail Baltica: Dieses Großprojekt wird explizit als Dual-Use-Vorhaben mit hoher militärischer Relevanz für die NATO-Ostflanke betrachtet. Durch die Schaffung einer durchgehenden Normalspurverbindung durch die Baltischen Staaten, die bisher das russische Breitspurnetz nutzen, wird die militärische Verlegefähigkeit in dieser strategisch wichtigen Region erheblich verbessert.

Modernisierung von Terminals an EU-Ostgrenzen: Der Ausbau und die Modernisierung von Umschlagterminals wie Małaszewicze (Polen) und Chop (Ukraine) dienen der Erhöhung der Umschlagkapazität und Effizienz. Dies ist sowohl für den zivilen Handel (z.B. Neue Seidenstraße, EU-Ukraine-Verkehr) als auch für die militärische Logistik von großer Bedeutung.

Finnlands potenzielle Umspurung auf Normalspur: Die Überlegungen Finnlands, sein Breitspurnetz auf europäische Normalspur umzustellen, werden auch im Kontext der NATO-Mitgliedschaft und der damit verbundenen Notwendigkeit einer verbesserten militärischen Logistik und Anbindung an das westliche Verteidigungsbündnis diskutiert.

Identifizierung prioritärer militärischer Mobilitätskorridore: Die EU hat in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der NATO prioritäre Korridore für militärische Transporte identifiziert, die oft wichtige West-Ost-Achsen umfassen. Investitionen in die Ertüchtigung dieser Korridore werden entsprechend priorisiert.

Die Priorisierung von Dual-Use-Korridoren, insbesondere auf den West-Ost-Achsen, birgt jedoch auch die Gefahr einer Konzentration von Investitionen auf wenige strategische Routen. Sollten die Gesamtfinanzmittel für Verkehrsinfrastruktur begrenzt bleiben, könnten andere, ebenfalls wichtige, aber rein zivile Nord-Süd-Verbindungen oder regionale Netze benachteiligt werden. Es besteht somit das Risiko einer “Zwei-Klassen-Infrastruktur”, bei der strategisch-militärisch wichtige Korridore modernisiert werden, während andere Bereiche des Netzes möglicherweise vernachlässigt werden. Eine ausgewogene Entwicklungsstrategie ist daher unerlässlich.

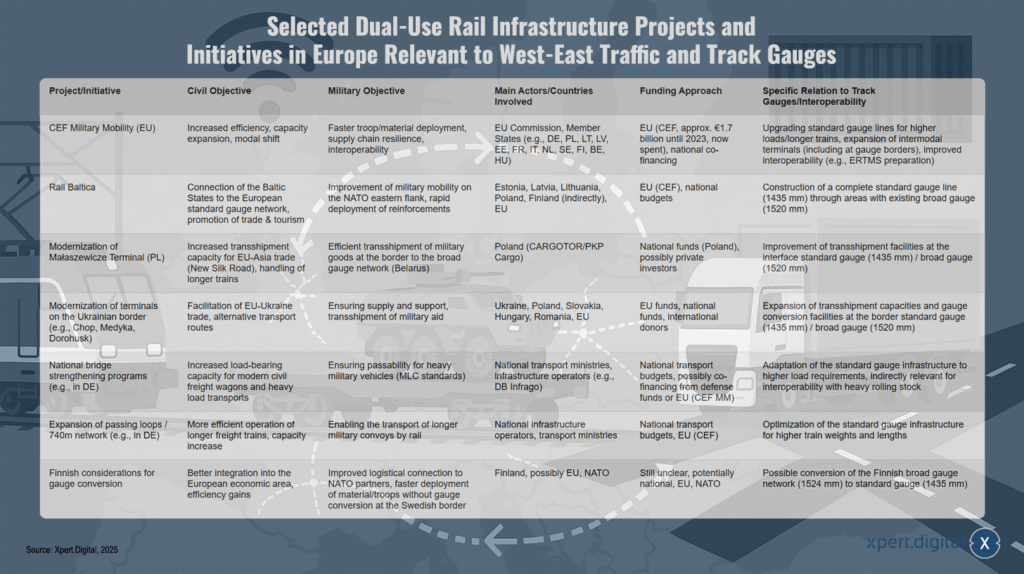

Ausgewählte Dual-Use-Schieneninfrastrukturprojekte und -Initiativen in Europa mit Relevanz für West-Ost-Verkehr und Spurweiten

Ausgewählte Dual-Use-Schieneninfrastrukturprojekte und -Initiativen in Europa mit Relevanz für West-Ost-Verkehr und Spurweiten – Bild: Xpert.Digital

Projekt/Initiative: CEF für militärische Mobilität (EU)

Die Initiative „CEF für militärische Mobilität“ der EU verfolgt sowohl zivile als auch militärische Ziele. Auf ziviler Ebene liegt der Fokus auf der Effizienzsteigerung, der Kapazitätserhöhung und dem Modal Shift. Für militärische Zwecke soll die Truppen- und Materialverlegung beschleunigt, die Resilienz der Versorgungsketten gestärkt und die Interoperabilität verbessert werden. Zu den Hauptakteuren zählen die EU-Kommission und Mitgliedstaaten wie Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Schweden, Finnland, Belgien und Ungarn. Die Finanzierung erfolgt durch die EU im Rahmen des CEF-Programms (ca. 1,7 Mrd. Euro bis 2023, inzwischen ausgeschöpft) sowie durch nationale Kofinanzierung. Ein wesentliches Thema ist die Anpassung und Verbesserung von Normalspurstrecken für höhere Lasten und längere Züge, der Ausbau von kombinierten Verkehrsterminals, auch an Spurweitengrenzen, und die Vorbereitung auf das Europäische Eisenbahnverkehrsmanagementsystem (ERTMS), um die Interoperabilität zu erhöhen.

Projekt/Initiative: Rail Baltica

Rail Baltica ist ein umfassendes Infrastrukturprojekt mit dem Ziel, die baltischen Staaten an das europäische Normalspurnetz anzuschließen und damit den Handel sowie den Tourismus zu stärken. Darüber hinaus hat das Projekt eine militärische Dimension: Es soll die Mobilität an der NATO-Ostflanke verbessern und eine schnelle Verlegung von Verstärkungskräften ermöglichen. Zu den Hauptakteuren gehören Estland, Lettland, Litauen, Polen, die EU und indirekt auch Finnland. Die Finanzierung erfolgt über die Connecting Europe Facility (CEF) der EU sowie nationale Haushalte. Konkret wird eine komplett neue Normalspurstrecke mit einer Spurweite von 1435 mm durch Gebiete gebaut, die bisher von Breitspurstrecken mit 1520 mm geprägt waren.

Projekt/Initiative: Modernisierung Terminal Małaszewicze (PL)

Die Modernisierung des Terminals Małaszewicze in Polen verfolgt ein doppeltes Ziel: Zivil soll die Umschlagkapazität für den Handel zwischen der EU und Asien im Rahmen der Neuen Seidenstraße erhöht und die Abfertigung längerer Züge ermöglicht werden. Militärisch dient die Initiative der effizienten Abfertigung militärischer Güter an der Grenze zum Breitspurnetz in Belarus. Hauptakteure des Projekts sind polnische Unternehmen wie CARGOTOR und PKP Cargo. Die Finanzierung erfolgt über nationale Mittel Polens, wobei gegebenenfalls auch private Investoren einbezogen werden können. Ein zentraler Aspekt ist die Verbesserung der Umschlaganlagen an der Schnittstelle zwischen Normalspur mit 1435 mm und Breitspur mit 1520 mm, um die Interoperabilität zu fördern.

Projekt/Initiative: Modernisierung Terminals an der ukrainischen Grenze (z.B. Chop, Medyka, Dorohusk)

Die Modernisierung von Terminals an der ukrainischen Grenze, wie beispielsweise in Chop, Medyka oder Dorohusk, verfolgt das zivilen Ziel, den Handel zwischen der EU und der Ukraine zu erleichtern sowie alternative Transportrouten zu schaffen. Militärisch steht die Sicherstellung von Nachschub und Unterstützung sowie der Umschlag militärischer Hilfsgüter im Fokus. Zu den Hauptakteuren zählen die Ukraine, Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien und die EU. Die Finanzierung erfolgt durch EU- und nationale Mittel sowie internationale Geber. Ein zentraler Aspekt ist der Ausbau der Umschlagkapazitäten und Umspuranlagen an der Grenze, um die Interoperabilität zwischen der Normalspur (1435 mm) und der Breitspur (1520 mm) sicherzustellen.

Projekt/Initiative: Nationale Brückenertüchtigungsprogramme (z.B. in DE)

Nationale Brückenertüchtigungsprogramme, wie etwa in Deutschland, verfolgen sowohl zivile als auch militärische Zielsetzungen. Im zivilen Bereich geht es um die Erhöhung der Tragfähigkeit für moderne Güterwagen und Schwerlasttransporte, während der militärische Fokus auf der Sicherstellung der Befahrbarkeit für schwere Militärfahrzeuge gemäß MLC-Standards liegt. Hauptakteure sind dabei die nationalen Verkehrsministerien und Infrastrukturbetreiber wie DB Infrago. Die Finanzierung erfolgt überwiegend über nationale Verkehrshaushalte, wobei eine Kofinanzierung aus Verteidigungsmitteln oder EU-Fonds, wie dem CEF MM, möglich ist. Ein konkreter Bezug zu Spurweiten und Interoperabilität wird durch die Anpassung der Normalspur-Infrastruktur an höhere Lastanforderungen hergestellt, was indirekt die Interoperabilität mit schwerem Rollmaterial betrifft.

Projekt/Initiative: Ausbau von Überholgleisen / 740m-Netz (z.B. in DE)

Das Projekt des Ausbaus von Überholgleisen und des 740-Meter-Netzes, beispielsweise in Deutschland, verfolgt sowohl zivile als auch militärische Ziele. Zivil sollen längere Güterzüge effizienter betrieben und die Kapazität im Schienennetz erhöht werden. Militärisch geht es darum, den Transport längerer Militärkonvois per Bahn zu ermöglichen. Zu den Hauptakteuren zählen nationale Infrastrukturbetreiber und Verkehrsministerien. Die Finanzierung erfolgt durch nationale Verkehrshaushalte sowie EU-Mittel, insbesondere aus dem CEF-Programm (Connecting Europe Facility). Ein wichtiger Aspekt ist die Optimierung der Normalspur-Infrastruktur, um höhere Zuggewichte und -längen zu bewältigen und die Interoperabilität im Netzwerk sicherzustellen.

Projekt/Initiative: Finnische Überlegungen zur Umspurung

Das finnische Projekt zur Umspurung zielt zivil darauf ab, die Integration in den europäischen Wirtschaftsraum zu verbessern und Effizienzgewinne zu erzielen. Militärisch geht es um die optimierte logistische Anbindung an NATO-Partner sowie eine schnellere Verlegung von Material und Truppen, ohne an der Grenze zu Schweden umspuren zu müssen. Hauptakteure dieses Vorhabens sind Finnland sowie potenziell die EU und die NATO. Die Finanzierung ist bislang unklar, könnte jedoch auf nationaler, EU- oder NATO-Ebene erfolgen. Im Kontext der Spurweiten und Interoperabilität könnte eine Umstellung des finnischen Breitspurnetzes mit 1524 mm auf die in Europa verbreitete Normalspur mit 1435 mm in Betracht kommen.

Dual-Use-Logistik: Chance für die Modernisierung der Schiene

Die Analyse der unterschiedlichen Spurweiten der Eisenbahnen in Europa und ihrer Auswirkungen auf den internationalen Güterverkehr, insbesondere auf den West-Ost-Achsen durch Deutschland, offenbart ein komplexes Bild aus historisch gewachsenen Hindernissen, aktuellen Herausforderungen und vielversprechenden Lösungsansätzen. Die Fragmentierung der Schieneninfrastruktur durch verschiedene Spurweiten bleibt ein operatives und wirtschaftliches Kernproblem, das die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs erheblich beeinträchtigt. Diese Problematik wird durch weitere Interoperabilitätsdefizite in Bereichen wie Zugsicherungssystemen, Stromversorgung und administrativen Verfahren zusätzlich verschärft.

Zur Überwindung dieser Hindernisse existiert keine Universallösung. Vielmehr ist eine Kombination aus verschiedenen Ansätzen erforderlich

Optimierung des Güterumschlags: Insbesondere für den wachsenden Containerverkehr ist die Effizienzsteigerung in Umschlagterminals an den Spurweitengrenzen von zentraler Bedeutung.

Einsatz technischer Umspursysteme: Fortschrittliche automatische Umspuranlagen wie Talgo oder SUW 2000 bieten erhebliche Zeit- und Kostenvorteile für bestimmte Verkehre, ihre breitere Anwendung wird jedoch durch hohe Investitionskosten und Standardisierungsfragen gebremst.

Strategische Infrastrukturprojekte: Großprojekte wie Rail Baltica, die eine durchgehende Normalspurverbindung in bisherige Breitspurregionen schaffen, oder die gezielte Modernisierung von Schlüsselterminals an den Systemgrenzen sind essenziell.

Deutschland kommt als zentrale europäische Transitnation und wirtschaftliche Führungsmacht eine Schlüsselrolle zu. Die Leistungsfähigkeit des deutschen Schienennetzes und seine Anbindung an die internationalen Korridore haben direkten Einfluss auf die gesamteuropäischen Güterströme. Bestehende Defizite im deutschen Netz, wie Investitionsstaus und Kapazitätsengpässe, wirken sich daher negativ auf die Vision eines integrierten europäischen Eisenbahnraums aus.

Ein wesentlicher neuer Impuls für die Modernisierung der Schieneninfrastruktur ergibt sich aus der gestiegenen sicherheitspolitischen Bedeutung der militärischen Mobilität. Das Konzept der Dual-Use-Logistik bietet die signifikante Chance, dringend benötigte Investitionen in die Schiene zu beschleunigen und politisch zu legitimieren. Die Synergien zwischen zivilen Effizienzanforderungen und militärischen Robustheits- und Geschwindigkeitsbedürfnissen können die Resilienz und Leistungsfähigkeit des gesamten europäischen Transportsystems erhöhen. Die Modernisierung der europäischen Schieneninfrastruktur, insbesondere die Überwindung der Spurweitenproblematik, ist somit nicht länger nur eine Frage der wirtschaftlichen Effizienz oder des Umweltschutzes, sondern ein integraler Bestandteil der europäischen Sicherheitsarchitektur und der strategischen Autonomie.

Für die Zukunft zeichnen sich jedoch weiterhin erhebliche Herausforderungen ab

Nachhaltige Finanzierung: Es bedarf langfristig gesicherter Finanzierungsmechanismen für Infrastrukturprojekte, die über aktuelle Förderperioden und geopolitische Konjunkturen hinausgehen.

Beschleunigung von Planung und Genehmigung: Bürokratische Hürden müssen abgebaut werden, um Projekte schneller und effizienter umsetzen zu können.

Echte Interoperabilität: Die Anstrengungen zur Standardisierung müssen konsequent fortgesetzt werden – nicht nur bei Spurweiten, sondern auch bei ERTMS, Energieversorgungssystemen, digitalen Plattformen und grenzüberschreitenden administrativen Prozessen.

Balance zwischen zivilen und militärischen Prioritäten: Es muss sichergestellt werden, dass die durch Dual-Use-Anforderungen getriebene Priorisierung bestimmter Korridore und Projekte nicht zu einer Vernachlässigung anderer wichtiger ziviler Verkehrsbedürfnisse oder regionaler Anbindungen führt.

Die erfolgreiche Nutzung der aktuellen Dual-Use-Dynamik für eine umfassende Modernisierung der europäischen Schieneninfrastruktur hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt, die oft kurzfristige, krisengetriebene Fokussierung auf militärische Bedürfnisse in eine langfristige, nachhaltige Strategie für ein integriertes europäisches Verkehrssystem zu überführen. Dieses System muss sowohl den vielfältigen zivilen Anforderungen an einen wettbewerbsfähigen und umweltfreundlichen Güterverkehr als auch den (potenziellen) militärischen Anforderungen an eine schnelle und resiliente Mobilität gerecht werden, ohne dass eine Seite die andere unverhältnismäßig dominiert.

Ein konsequenter Ausbau interoperabler und leistungsfähiger Schienenkorridore, getragen von einer gemeinsamen europäischen Vision und unterstützt durch innovative Technologien sowie die strategische Nutzung von Dual-Use-Synergien, birgt immense Chancen. Er kann nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene im europäischen Güterverkehrsmarkt stärken und einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten, sondern auch die wirtschaftliche und politische Integration sowie die strategische Autonomie Europas in einer sich wandelnden Welt nachhaltig festigen.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Wir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie unten das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.

Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.

Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.

Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus