Güter von der Straße auf die Schiene: Logistik-Drehscheiben & Hightech – Standorte für Umschlag, Logistik, Handel und Produktion

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 19. Mai 2025 / Update vom: 19. Mai 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Güter von der Straße auf die Schiene: Logistik-Drehscheiben & Hightech – Standorte für Umschlag, Logistik, Handel und Produktion – Bild: Xpert.Digital

Standortentwicklung: Wie die Schiene den Güterverkehr transformieren kann

Mit Strategie zur nachhaltigen Logistik: Der Schlüssel zur Güterverkehrsverlagerung

Die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene ist ein zentrales verkehrs- und umweltpolitisches Ziel in Deutschland, das signifikante Fortschritte erfordert. Dieser Artikel analysiert die Anforderungen und Lösungen zur Entwicklung von Standorten für Umschlag, Logistik, Handel und Produktion, um dieses Ziel zu erreichen. Die Eisenbahn birgt erhebliches Potenzial als nachhaltige und zuverlässige Alternative zu störanfälligen Logistikketten, doch die Realisierung dieses Potenzials hängt entscheidend von der Verfügbarkeit geeigneter Standorte mit leistungsfähigem Schienenzugang ab. Zu den Kernherausforderungen zählen die Sicherstellung der Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs für die verladende Wirtschaft, der immense Bedarf an Flächen und adäquaten Umschlagspunkten, die zunehmende Konkurrenz um Standorte mit anderen Nutzungen sowie die komplexe Aufgabe der regionalen Flächennutzungsplanung. Des Weiteren müssen Mobilitäts- und Wirtschaftsverkehrsstrategien integriert und die Schieneninfrastruktur gesichert und ausgebaut werden. Die Nutzung von Synergien, wie die Kombination von Photovoltaikanlagen mit Logistikimmobilien, bietet zusätzliche Optimierungspotenziale. Der Artikel identifiziert kritische Erfolgsfaktoren und formuliert strategische Empfehlungen, um die Weichen für eine zukunftsfähige Güterverkehrsverlagerung zu stellen. Die Dringlichkeit und die vielschichtige Natur der erforderlichen Maßnahmen erfordern ein konzertiertes Vorgehen aller beteiligten Akteure.

Passend dazu:

Die strategische Notwendigkeit: Mehr Güter auf die Schiene

Aktuelle Landschaft des Schienengüterverkehrs in Deutschland: Leistung, Modal Split und Schlüsseltrends

Der Schienengüterverkehr (SGV) in Deutschland steht vor der Herausforderung, seinen Anteil am Modal Split signifikant zu steigern, um verkehrs- und umweltpolitische Ziele zu erreichen. Aktuell liegt der Anteil der Schiene an der Güterverkehrsleistung bei etwa 18-20 %, während der Straßengüterverkehr mit rund 71-73 % dominiert. Die Bundesregierung hat das ambitionierte Ziel ausgegeben, den Modal-Split-Anteil des SGV bis 2030 auf mindestens 25 % zu erhöhen. Diese Zielmarke verdeutlicht die erhebliche Diskrepanz zur aktuellen Situation und unterstreicht das Ausmaß der Anstrengungen, die bereits bis 2025 erforderlich sind, um auf diesen Pfad einzuschwenken.

Ein Blick auf die Marktstruktur zeigt, dass DB Cargo zwar einen bedeutenden Marktanteil von 41 % hält, die privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) jedoch in Summe mit 59 % der Verkehrsleistung einen größeren Anteil erbringen. Diese Verteilung signalisiert, dass politische und infrastrukturelle Maßnahmen nicht nur auf den ehemaligen Staatsmonopolisten, sondern auf einen diversifizierten Markt mit vielfältigen Akteuren ausgerichtet sein müssen.

Prognosen deuten auf ein anhaltendes Wachstum des gesamten Güterverkehrsaufkommens hin. So rechnet der Bundesverkehrswegeplan mit einem jährlichen Wachstum der Verkehrsleistung von 1,6 %, und Baden-Württemberg erwartet bis 2030 ein jährliches Wachstum von 1,7 % über alle Verkehrsträger. Diese Entwicklung würde die bereits stark belastete Straßeninfrastruktur weiter unter Druck setzen, sollte keine substantielle Verkehrsverlagerung gelingen. Die Verlagerung ist somit nicht nur aus ökologischen Gründen wünschenswert, sondern auch zur Vermeidung eines Verkehrskollapses unerlässlich.

Das Ziel eines 25 %-igen Modal-Split-Anteils bis 2030 ist zwar ehrgeizig, könnte aber angesichts des prognostizierten Gesamtwachstums des Güterverkehrs dennoch bedeuten, dass weiterhin ein sehr großes Volumen auf der Straße transportiert wird. Der öfters genannte Zeithorizont 2025 muss als kritischer Meilenstein betrachtet werden. Obwohl für 2025 in vielen übergeordneten Dokumenten kein explizites, quantifiziertes Modal-Split-Ziel genannt wird, deuten die allgemeinen Forderungen nach “mehr Gütern auf die Schiene” darauf hin, dass bis dahin vor allem die ermöglichenden Rahmenbedingungen geschaffen sein müssen. Die Dominanz privater Anbieter im SGV erfordert zudem, dass Infrastrukturplanung und Zugangsbedingungen wettbewerbsneutral gestaltet werden und die Bedürfnisse einer Vielzahl von Operateuren berücksichtigen, um Innovation und Effizienz zu fördern – Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Verkehrsverlagerung.

Warum Schiene? Nachhaltigkeit, Resilienz und wirtschaftliche Vorteile

Die Argumente für eine stärkere Nutzung der Schiene im Güterverkehr sind vielfältig und überzeugend. An vorderster Stelle stehen die ökologischen Vorteile: Der Schienengüterverkehr ist signifikant energieeffizienter – bis zu fünfmal mehr als der LKW – und verursacht deutlich weniger CO2-Emissionen. Jede auf der Schiene transportierte Tonne kann im Vergleich zum Straßentransport 80-100 % der CO2-Emissionen einsparen. Ein einziger Güterzug hat das Potenzial, bis zu 52 LKW zu ersetzen, was die Ressourceneffizienz unterstreicht. Ein weiterer Pluspunkt ist der hohe Elektrifizierungsgrad: Bereits heute werden 97 % der Verkehrsleistung im SGV elektrisch erbracht.

Neben der Nachhaltigkeit spielt auch die Sicherheit eine wichtige Rolle. Auf der Schiene sind Güter, insbesondere Gefahrgüter, deutlich sicherer unterwegs als auf der Straße, mit einem bis zu 42-mal geringeren Unfallrisiko im Vergleich zum LKW. Für Deutschland als führende Exportnation und zentrales Transitland in Europa ist ein leistungsfähiger Schienengüterverkehr von strategischer wirtschaftlicher Bedeutung.

Das Argument der “Resilienz” der Schiene als Alternative zu störanfälligen Logistikketten bedarf jedoch einer differenzierten Betrachtung. Zwar bietet die Schiene eine Alternative zum Straßentransport, doch ist das Schienennetz selbst anfällig für Störungen an einzelnen Knotenpunkten, wie der Vorfall in Rastatt exemplarisch zeigte. Eine mangelnde Verfügbarkeit von Umleitungsstrecken und unzureichende Notfallkonzepte können die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Um die Schiene zu einer wirklich robusten Alternative zu entwickeln, sind erhebliche Investitionen in die Netzredundanz und ein effektives Störungsmanagement notwendig. Die reine Existenz als Alternative zur Straße macht die Schiene nicht automatisch vollständig resilient.

Die ökonomischen Vorteile der Schiene, wie die Ersetzung einer großen Anzahl von LKW, kommen vor allem auf Langstrecken und beim Transport von Massen- oder Schwergütern zum Tragen. Für kürzere Distanzen und zeitkritische, kleinere Sendungen ist die Schiene systembedingt oft weniger wettbewerbsfähig. Studien zeigen, dass ein Großteil der Transporte über Distanzen unter 200 km abgewickelt wird, ein Segment, in dem nur wenige Unternehmen über einen direkten Gleisanschluss verfügen. Kombinierter Verkehr (KV) wird oft erst ab Distanzen von 300 km oder 200 km im Seehafenhinterlandverkehr als wirtschaftlich rentabel angesehen. Standortentwicklungsstrategien müssen daher nuanciert sein: Sie sollten die Segmente fördern, in denen die Schiene natürliche Vorteile hat, und gleichzeitig Innovationen vorantreiben, um die Wettbewerbsfähigkeit in anderen Bereichen zu verbessern, beispielsweise durch effiziente KV-Terminals und optimierte Anbindungen für die erste und letzte Meile.

Übergeordnete politische Rahmenbedingungen: Nationale und regionale Ambitionen

Die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene wird von einer vielschichtigen politischen Landschaft auf Bundes- und Landesebene unterstützt. Auf nationaler Ebene bilden der Masterplan Schienengüterverkehr und der Deutschlandtakt zentrale Säulen. Der Masterplan definiert Maßnahmen zur Stärkung des SGV, während der Deutschlandtakt eine optimierte Nutzung des Schienennetzes für Personen- und Güterverkehr anstrebt. Ergänzend dazu setzt der Klimaschutzplan 2030 übergeordnete Umweltziele.

In Baden-Württemberg spiegeln sich diese Ambitionen in spezifischen regionalen Strategien wider. Das Güterverkehrskonzept Baden-Württemberg und das Ziel, bis 2030 jede zweite Tonne klimaneutral zu transportieren, sind hier federführend. Indirekt relevant sind auch die ÖPNV-Strategie 2030 und das Landeskonzept Mobilität und Klima, die in den Gesamtkontext einer nachhaltigen Mobilität eingebettet sind. Der Landesentwicklungsplan spielt eine Schlüsselrolle bei der Flächensicherung.

Trotz dieser ambitionierten politischen Zielsetzungen auf Bundes- und Landesebene besteht eine wahrnehmbare Diskrepanz zur konkreten Umsetzung. Industrieverbände beklagen wiederholt eine fehlende konsequente und zügig finanzierte Implementierung der notwendigen Maßnahmen. Diese Diskrepanz zwischen langfristigen Zielen und der als unzureichend empfundenen kurzfristigen Umsetzung schafft Unsicherheit für Standortentwickler und Investoren, die für die Realisierung der “Güter auf die Schiene”-Ziele jedoch Planungssicherheit benötigen.

Der Erfolg nationaler Strategien hängt maßgeblich vom proaktiven Engagement und den Planungsfähigkeiten der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ab. Insbesondere die Flächennutzungsplanung und die Herstellung lokaler Infrastrukturanschlüsse sind hier entscheidend. Der Ansatz Baden-Württembergs, mit der Einrichtung eines “Kompetenzzentrums Güterverkehr” und konkreten Terminalentwicklungsplänen, könnte als Vorbild dienen. Nationale Pläne können zwar die Richtung vorgeben, die Identifizierung von Standorten, Genehmigungen für die Flächennutzung und die lokale Anbindung sind jedoch inhärent regionale und lokale Aufgaben. Ein Mangel an vergleichbar proaktiven Maßnahmen in anderen Bundesländern könnte die Erreichung der nationalen Zielebehindern.

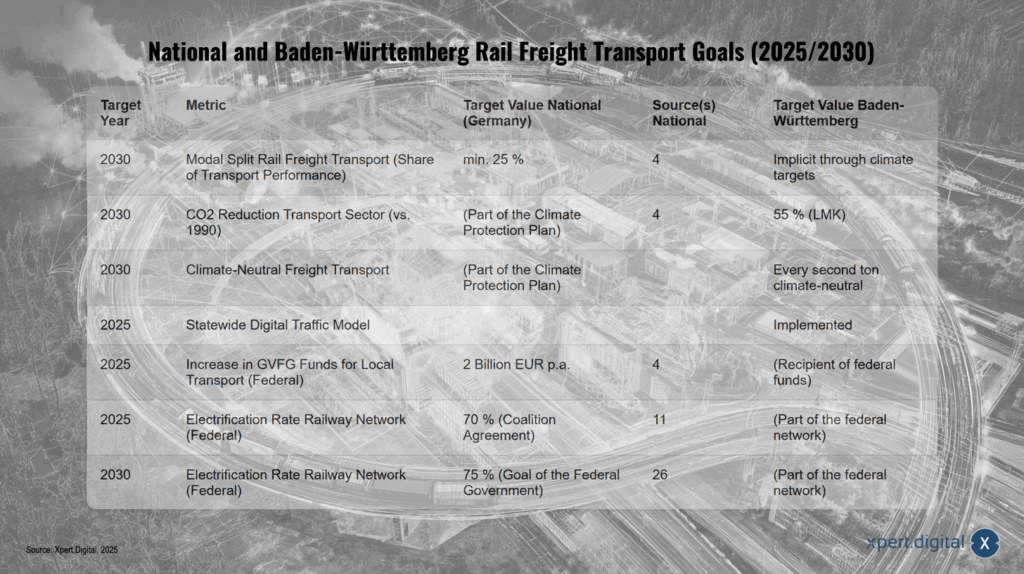

Nationale und Baden-Württemberg Schienengüterverkehrsziele (2025/2030)

Anmerkung: Explizite Modal-Split-Ziele für den SGV in Baden-Württemberg für 2025 oder 2030 sind in den vorliegenden Quellen nicht direkt quantifiziert, leiten sich aber aus den übergeordneten Klimaschutzzielen und der Strategie zur Dekarbonisierung des Verkehrs ab.

Die nationalen und baden-württembergischen Schienengüterverkehrsziele für 2025 und 2030 umfassen verschiedene Aspekte. Bis 2030 soll der Modal-Split-Anteil des Schienengüterverkehrs (SGV) national mindestens 25 % betragen, was implizit mit den Klimazielen verknüpft ist. Zudem wird angestrebt, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor im Vergleich zu 1990 um 55 % zu reduzieren, als Teil des Klimaschutzplans. Ein weiteres Ziel ist, bis 2030 einen klimaneutralen Gütertransport zu realisieren, indem jede zweite transportierte Tonne klimaneutral wird. Bis 2025 soll ein landesweites digitales Verkehrsmodell implementiert werden. Zusätzlich wird die Erhöhung der GVFG-Mittel für den Nahverkehr auf 2 Milliarden Euro pro Jahr angestrebt, mit der Unterstützung durch Bundesmittel. Der Elektrifizierungsgrad des Schienennetzes soll auf Bundesebene bis 2025 70 % und bis 2030 75 % betragen, gemäß Koalitionsvertrag und den Zielen der Bundesregierung.

Entwicklung wichtiger Standorte für schienenzentrierte Logistik, Handel und Produktion

Identifizierung und Sicherung optimaler Standorte: Umgang mit Flächennutzungskonkurrenz

Die Sicherung geeigneter Flächen ist der grundlegende erste Schritt zur Verlagerung von mehr Gütern auf die Schiene. Dieser Prozess ist jedoch von erheblicher Flächenkonkurrenz geprägt. Logistik- und Industriestandorte konkurrieren intensiv mit Ansprüchen aus den Bereichen Wohnen, Landwirtschaft und Umweltschutz. In diesem Spannungsfeld kommt der regionalen Flächennutzungsplanung (Regionalpläne) eine Schlüsselrolle zu. Sie ist das zentrale Instrument, um geeignete Areale für Logistik und Industrie mit Schienenanbindung vorausschauend zu identifizieren, auszuweisen und zu sichern.

Die Standortwahlkriterien sind komplex und erfordern sorgfältige Abwägungen. Zu den wichtigsten Faktoren gehören eine ausreichende Flächengröße (oft über 10 Hektar), eine gute multimodale Erschließung (Straße, Schiene, ggf. Wasserstraße), die Nähe zu Verkehrsknotenpunkten, die generelle Verfügbarkeit der Flächen, Erweiterungsoptionen sowie die Minimierung von Nutzungskonflikten mit angrenzender Wohnbebauung und ökologisch sensiblen Bereichen. Angesichts des steigenden Flächendrucks gewinnen innovative Landnutzungskonzepte an Bedeutung. Das “Stapeln”, also die mehrgeschossige Bauweise von Industrie- und Logistikanlagen, wird als eine Möglichkeit zur effizienteren Flächennutzung diskutiert, ist in Deutschland jedoch noch selten anzutreffen.

Die Effektivität regionaler Flächennutzungspläne bei der Sicherung von Standorten für schienenaffine Logistik hängt nicht nur von der reinen Ausweisung ab, sondern entscheidend von der Durchsetzbarkeit dieser Festlegungen gegenüber konkurrierenden Entwicklungsinteressen und der Geschwindigkeit der Genehmigungsverfahren. Langwierige Genehmigungsprozesse, ein generelles Problem in Deutschland, können auch die Umsetzung von Flächennutzungsplänen verzögern. Wenn einmal ausgewiesene Logistikflächen leicht für profitablere Nutzungen wie Wohnungsbau umgewidmet werden können oder der Prozess ihrer Aktivierung für Logistikzwecke zu langwierig ist, werden die Ziele für 2025 gefährdet.

Ein potenzieller Konflikt ergibt sich aus dem Bedarf an großen, konsolidierten Logistikflächen mit guter Schienenanbindung, die aufgrund des Flächenbedarfs oft auf der “grünen Wiese” entstehen, und den Nachhaltigkeitszielen zur Reduzierung der Flächenversiegelung (Stichwort “Netto-Null”). Dies erfordert einen verstärkten Fokus auf die Revitalisierung von Brachflächen (Brownfield-Entwicklung) und die Optimierung bestehender Industriegebiete. Solche Ansätze können jedoch eigene Herausforderungen mit sich bringen, wie beispielsweise Kosten für Altlastensanierung oder Einschränkungen durch vorhandene Infrastruktur. Die Entwicklung neuer, großer Standorte für die Schienenlogistik muss sorgfältig gegen diese Flächensparziele abgewogen werden und innovative Lösungen auf bestehenden oder umgenutzten Flächen forcieren.

Darüber hinaus ist die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit bei der Standortplanung unerlässlich, da optimale Logistikstandorte nicht immer mit den Grenzen oder Prioritäten einzelner Kommunen übereinstimmen. Regionale Wirtschaftsverkehrsstrategien, wie die der Region FrankfurtRheinMain, und die koordinierende Rolle von Regionalverbänden sind hierbei von großer Bedeutung. Ohne eine solche Koordination besteht die Gefahr einer fragmentierten und suboptimalen Standortentwicklung.

Infrastrukturelle Voraussetzungen für eine nahtlose Schienenintegration

Private Gleisanschlüsse: Technische, betriebliche und wirtschaftliche Machbarkeit

Private Gleisanschlüsse sind für viele Unternehmen der verladenden Wirtschaft und der Industrie der direkte Schlüssel zum Schienengüterverkehr. Ihre Bedeutung ist unbestritten, wenngleich ihre Anzahl in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen ist. So bediente beispielsweise DB Cargo im Jahr 2000 noch 2.100 Anschlüsse, im Jahr 2020 waren es nur noch 1.500. Die Reaktivierung stillgelegter und der Neubau von Gleisanschlüssen sind daher zentrale Bausteine einer erfolgreichen Verkehrsverlagerung.

Die Errichtung und der Betrieb eines Gleisanschlusses unterliegen spezifischen technischen und betrieblichen Anforderungen. Diese werden durch Richtlinien und Vorgaben des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA), der DB InfraGO AG als größtem Infrastrukturbetreiber und von Verbänden wie dem VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) definiert. Zu den Voraussetzungen gehören neben der technischen Machbarkeit auch ein tragfähiges Betriebskonzept, die Garantie einer Netzanbindung durch ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) für mindestens fünf Jahre sowie die Zusage eines Eisenbahnverkehrsunternehmens (EVU), den Anschluss auch zu bedienen.

Die Kosten für einen Gleisanschluss können erheblich sein. Um Investitionsanreize zu schaffen, existieren Förderprogramme des Bundes. Diese können bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Kosten für Gleisanschlüsse und bis zu 80 % für multifunktionale Anlagen abdecken, wobei der Förderbetrag mindestens 15.000 EUR betragen muss. Auch Planungskosten sind bis zu einer Höhe von 17,5 % förderfähig. Trotz dieser Förderungen bleiben die Reaktivierung oder der Neubau für viele Unternehmen eine Herausforderung, bedingt durch bürokratische Hürden und die Notwendigkeit, die Wirtschaftlichkeit im Einzelfall nachzuweisen. Initiativen wie die “Gleisanschluss-Charta” zielen darauf ab, diese systemischen Hemmnisse abzubauen und die Rahmenbedingungen zu verbessern.

Die Wirtschaftlichkeit eines neuen oder reaktivierten Gleisanschlusses hängt jedoch nicht allein von den Baukosten und Fördermitteln ab. Entscheidend ist vielmehr die langfristige betriebliche Zuverlässigkeit und Kostenwettbewerbsfähigkeit der Schienenverkehrsdienstleistung, die an diesem Anschluss erbracht wird. Unsicherheiten in diesen Bereichen können Unternehmen trotz verfügbarer Zuschüsse von Investitionen abhalten. Allgemeine Probleme bei der Zuverlässigkeit des Schienengüterverkehrs können die Rentabilität eines Gleisanschlusses untergraben. Wenn ein Unternehmen in einen Gleisanschluss investiert, dann aber mit unzuverlässigen oder überteuerten Schienenverkehrsdienstleistungen konfrontiert wird, wird die ursprüngliche Investition schnell zu einem “Stranded Asset”. Daher muss die Entwicklung von Gleisanschlüssen Hand in Hand gehen mit verbindlichen Zusagen hinsichtlich Servicequalität und vorhersehbarer Preisgestaltung seitens der EVU und EIU.

Ein “One-size-fits-all”-Ansatz bei der Entwicklung von Gleisanschlüssen ist zudem nicht zielführend. Die technischen und betrieblichen Anforderungen an einen Gleisanschluss für ein Chemiewerk, das möglicherweise Gefahrgüter und spezielle Waggontypen handhabt, unterscheiden sich erheblich von denen für ein allgemeines Logistiklager oder ein Automobilwerk mit Just-in-Time-Anforderungen. So erfordert beispielsweise der Transport von REA-Gips spezielle Waggons. Während die Notwendigkeit von Gleisanschlüssen für bestimmte Logistikfunktionen in der Vergangenheit nicht immer gesehen wurde, gewinnen sie im Kontext von Nachhaltigkeit und Effizienzsteigerung neue Bedeutung. Förderprogramme und Planungsunterstützung müssen diese branchenspezifische Diversität berücksichtigen und maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen.

Ladestellen: Gestaltung, Funktionalität und sektorspezifische Bedürfnisse

Öffentliche Ladestellen, wie sie beispielsweise von der DB InfraGO AG betrieben werden, stellen eine Alternative für Unternehmen ohne eigenen Gleisanschluss dar. Sie dienen der Be- und Entladung von Schienen- und Straßenfahrzeugen sowie dem Umschlag zwischen diesen beiden Verkehrsträgern. Die “Gleisanschluss-Charta” adressiert auch die Verbesserung der Rahmenbedingungen für solche Verladestellen.

Der Betrieb und die Nutzung von Ladestellen unterliegen strengen Umweltauflagen, insbesondere hinsichtlich Lärm (TA Lärm), Staubemissionen (TA Luft) und dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Insbesondere in der Nähe von Wohnbebauung können zeitliche Betriebsbeschränkungen, vor allem Nachtumschlagverbote, bestehen. Auch für den Umschlag von flüssigen wassergefährdenden Stoffen gelten auf Ladestellen der DB InfraGO AG in der Regel Restriktionen.

Die derzeitigen umweltrechtlichen und betrieblichen Einschränkungen vieler bestehender öffentlicher Ladestellen, wie Nachtfahrverbote oder Beschränkungen beim Umschlag gefährlicher Güter, können ihre Nutzbarkeit für bestimmte Industriezweige oder für Logistikprozesse, die einen 24/7-Betrieb erfordern, einschränken. Moderne Logistikketten sind oft auf einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb angewiesen, und Branchen wie die chemische Industrie transportieren naturgemäß Stoffe, die unter die genannten Restriktionen fallen könnten. Sind öffentliche Ladestellen zu stark eingeschränkt, wird ihre Rolle bei der Erleichterung des Schienenzugangs für eine breitere Unternehmensbasis limitiert. Dies könnte den Druck erhöhen, mehr (kostenintensive) private Gleisanschlüsse zu bauen oder neue, modern ausgestattete öffentliche Umschlaganlagen zu entwickeln, um die Verlagerungsziele nicht zu gefährden. Die Zugänglichkeit, Kapazität und betriebliche Flexibilität (z.B. Öffnungszeiten, erlaubte Güterarten) sind daher entscheidende Faktoren für die Attraktivität öffentlicher Ladestellen.

Terminals des Kombinierten Verkehrs (KV): Strategische Planung, Kapazitätserweiterung und technologische Fortschritte

KV-Terminals sind strategisch unverzichtbare Schnittstellen im multimodalen Güterverkehr. Sie ermöglichen die Verknüpfung von Straße, Schiene und gegebenenfalls Wasserstraße und spielen eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung des Langstrecken-Güterverkehrs und der Entlastung der Straßeninfrastruktur. Die Entwicklung eines dichten Netzes leistungsfähiger KV-Terminals ist daher von vitaler Bedeutung.

Die Planung und der Bau von KV-Terminals erfordern erhebliche Investitionen. Der Bund fördert private Investitionen in den Neu- und Ausbau mit bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Kosten. Zu den wesentlichen Komponenten eines KV-Terminals gehören Umschlaggeräte wie Portalkräne oder Reachstacker, Umschlagsgleise mit ausreichender Nutzlänge (mindestens 600 Meter, idealerweise für 740-Meter-Züge ausgelegt), Fahrspuren für LKW sowie Abstell- und Lagerflächen für Ladeeinheiten. Die Kapazität wird üblicherweise in TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) oder Ladeeinheiten (LE) gemessen. Als Beispiel kann die Erweiterung des Terminals Kornwestheim dienen, die mit einem neuen Modul von 25.000 m2 eine Kapazität von rund 1.000 Ladeeinheiten pro Tag anstrebt. Eine übliche Umrechnung ist 1 LE = 1,54 TEU, wie am Beispiel Köln praktiziert.

Wichtige Standortfaktoren für KV-Terminals sind die Nähe zu Industrie- und Handelszentren sowie eine gute Anbindung an das überregionale Straßen- und Schienennetz. Empfohlen wird eine maximale Straßenanbindung (Vor- und Nachlauf) von 30 bis 75 km. Technologische Fortschritte wie Automatisierung, Digitalisierung und die durchgängige Befahrbarkeit mit 740-Meter-Zügen sind entscheidend für die Effizienzsteigerung.

Die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit von KV-Terminals hängen stark von den umgeschlagenen Volumina ab. Dies führt zu einem klassischen “Henne-Ei-Problem”: Ausreichende Mengen sind notwendig, um Investitionen in neue oder erweiterte Terminals zu rechtfertigen, gleichzeitig kann ein Mangel an Terminalkapazitäten das Mengenwachstum hemmen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit proaktiver, nachfrageantizipierender Investitionen. Um anfängliche Wirtschaftlichkeitslücken bei neuen Terminals zu überbrücken, können strategische öffentliche Koinvestitionen oder Risikoteilungsmechanismen erforderlich sein.

Obwohl Bundesmittel für KV-Terminals zur Verfügung stehen, bleiben die Standortidentifizierung, die regionalplanerische Genehmigung und die lokale Integration (Management von Verkehr, Lärm) signifikante Hürden. Diese können Projekte verzögern und somit die Erreichung der Ziele bis 2025 gefährden. Das Beispiel des Terminals Ulm-Dornstadt illustriert diesen langwierigen Prozess: von der Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan 2016 bis zur geplanten Inbetriebnahme Ende 2027 – deutlich nach dem hier fokussierten Zeithorizont 2025. Dies legt nahe, dass die Beschleunigung dieser “weichen” Faktoren, also der Planungs- und Genehmigungsprozesse, ebenso wichtig ist wie die Sicherstellung der Finanzierung.

Passend dazu:

- Stau auf der Schiene: Unpünktliche Güterzüge als Kernproblem der Lieferkette – Lösungsansätze und Empfehlungen

Baden-Württemberg im Fokus: Eine Fallstudie zur proaktiven Terminal- und Standortentwicklung

Baden-Württemberg verfolgt einen umfassenden und proaktiven Ansatz zur Förderung des Schienengüterverkehrs, der als wertvolle Fallstudie dienen kann. Das Land hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 jede zweite Tonne Güter klimaneutral zu transportieren. Dieses Ziel wird durch ein Bündel von Maßnahmen unterstützt, die im Güterverkehrskonzept Baden-Württemberg verankert sind. Ein wichtiger Baustein ist die Entwicklung eines digitalen landesweiten Verkehrsmodells, das auch Güterverkehrsdaten einbezieht und so die Infrastrukturplanung unterstützen soll.

Eine zentrale Rolle spielt das bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) angesiedelte Kompetenzzentrum Güterverkehr. Es dient als Beratungs- und Vernetzungsstelle und unterstützt Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere, beim Umstieg auf die Schiene. Allein im Jahr 2024 wurden zwölf Beratungen durchgeführt, aus denen ein potenzielles Verlagerungspotenzial von 350.000 bis 400.000 Tonnen pro Jahr identifiziert wurde.

Im Bereich der Terminalentwicklung treibt Baden-Württemberg mehrere Projekte voran:

- Horb: Ein neues Terminal wurde in Betrieb genommen, das eine wichtige Erweiterung des Umschlagangebots im Land darstellt.

- Kornwestheim: Eine Erweiterung des bestehenden Terminals ist geplant.

- Ulm-Dornstadt: Dieses bedeutende Ausbauprojekt ist Teil des Bundesverkehrswegeplans. Die Planungen laufen seit 2016, die Entwurfs- und Genehmigungsplanung sollte bis Ende 2020 abgeschlossen sein, das Planfeststellungsverfahren Anfang 2021 eingeleitet werden. Der Baubeginn ist für 2024 und die Inbetriebnahme für Ende 2027 vorgesehen.

- Reutlingen und Lahr: Für diese Standorte existieren Machbarkeitsstudien oder konkrete Pläne.

- Oberschwaben (Pfullendorf): Standortuntersuchungen wurden durchgeführt, wobei Pfullendorf als potenziell geeigneter Standort identifiziert wurde, eine Reaktivierung aber bisher nicht erfolgte.

Zur finanziellen Unterstützung dieser Maßnahmen hat das Land eine eigene Förderrichtlinie zur Dekarbonisierung des Güterverkehrs aufgelegt, die Bundesförderungen ergänzt und Lücken schließt. Darüber hinaus gibt es spezifische Förderprogramme für E-LKW und die dazugehörige Ladeinfrastruktur (TruckCharge@BW, BW-e-Trucks).

Die langen Zeiträume für Großprojekte wie Ulm-Dornstadt, selbst bei prioritärer Behandlung und staatlicher Unterstützung, verdeutlichen jedoch, dass die Schaffung signifikanter neuer Terminalkapazitäten eine große Herausforderung darstellt. Der Fokus muss daher auch auf der Optimierung bestehender Anlagen und kleineren, schneller realisierbaren Modernisierungen liegen, parallel zur Initiierung dieser langfristigen strategischen Projekte.

Die Existenz eines dedizierten “Kompetenzzentrums Güterverkehr” in Baden-Württemberg stellt eine potenzielle Best-Practice-Lösung für andere Bundesländer dar. Eine solche Einrichtung kann die Lücke zwischen politischen Zielen und praktischer Umsetzung schließen, indem sie Unternehmen (insbesondere KMU) bei der komplexen Aufgabe der Verkehrsverlagerung unterstützt. Das Fehlen einer derart fokussierten Unterstützung in anderen Regionen könnte ein limitierender Faktor für das Erreichen der nationalen Ziele sein.

Vergleichende Anforderungen an den Schienenzugang: Produktionsstandorte vs. Logistikhubs vs. Umschlagterminals

Vergleichende Anforderungen an den Schienenzugang: Produktionsstandorte vs. Logistikhubs vs. Umschlagterminals – Bild: Xpert.Digital

Der Vergleich der Anforderungen an den Schienenzugang zwischen Produktionsstandorten, Logistikhubs und Umschlagterminals zeigt klare Unterschiede, die sich aus den jeweiligen betrieblichen Bedürfnissen ergeben. Produktionsstandorte wie in der Chemieindustrie benötigen einen direkten Gleisanschluss mit oft spezialisierten Verladeanlagen und hoher Kapazität für die Anlieferung von Rohstoffen und den Abtransport von Produkten. Die Sicherheitsstandards sind dabei besonders hoch, da häufig mit Gefahrgut umgegangen wird. Hier kommen typischerweise Kessel-, Silo- und Spezialgüterwagen zum Einsatz, die mit festen Verladebrücken, Pumpen oder kranbaren Systemen be- und entladen werden. Die Bedienfrequenz ist regelmäßig und bedarfsorientiert, und es besteht ein hoher Bedarf an Rangier- und Abstellgleisen sowie eine direkte oder indirekte Anbindung an das Hauptnetz.

Ein anderer Produktionsstandort, wie in der Automobilbranche, erfordert hingegen eine just-in-time-kompatible Anbindung mit präzise getakteten Verladeprozessen. Häufig werden geschlossene Güterwagen, Containertragwagen oder Autotransportwagen genutzt, die über Rampen, Gabelstapler oder automatisierte Systeme beladen werden. Solche Standorte benötigen eine sehr gute Anbindung an das Hauptnetz, während der Umgang mit Gefahrgut weniger typisch ist. Allgemeinere Produktionsstandorte bieten oft eine flexiblere Gleisanbindung für unterschiedliche Güter und können Lagerflächen integrieren. Gedeckte Güterwagen, Rungenwagen oder Container kommen hier zum Einsatz, und die Verlade- und Entladetechnik umfasst unter anderem mobile Rampen, Gabelstapler oder Hallenkräne. Die Bedienfrequenz variiert je nach Produktionszyklus, und eine gute Anbindung an das Schienennetz ist wünschenswert.

Logistikhubs und Lagerhäuser haben andere Anforderungen. Hier ist eine Schienenanbindung für den Wareneingang und -ausgang essenziell, insbesondere für die Verbindung mit Distributionsnetzwerken und gegebenenfalls Cross-Docking-Prozesse. Lange Ladegleise sowie die Nutzung gedeckter Güterwagen, Container und Wechselbrücken sind typisch, wobei Rampen, Gabelstapler und Fördertechniken genutzt werden. Die Bedienfrequenz ist regelmäßig und an die Warenströme angepasst, und eine gute Anbindung an Hauptstrecken und Kombiverkehrsterminals ist notwendig. Der Umgang mit Gefahrgut ist hier produktspezifisch.

KV-Umschlagterminals haben die höchsten technischen Anforderungen. Sie brauchen mehrere lange Umschlagsgleise mit einer Mindestlänge von 600 bis 740 Metern, Fahrspuren für LKWs, Abstellflächen für Ladeeinheiten sowie leistungsfähige Umschlaggeräte. Ihre Schienen- und Straßenanbindung muss optimal sein. Hier werden alle kombinierten Verkehrseinheiten wie Container, Wechselbrücken und kranbare Sattelauflieger eingesetzt. Portalkräne, Reachstacker und weiter spezialisierte Umschlaggeräte kommen zum Einsatz, auch für nicht kranbare Einheiten. Die Bedienfrequenz ist sehr hoch, mit getakteten Zugabfahrten. Die direkte Anbindung an Hauptstrecken und die Integration in überregionale Verkehrskorridore sind unerlässlich, wobei der Umgang mit Gefahrgut den gesetzlichen Vorschriften entsprechen muss.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Von Bürokratie zu Effizienz: Planung und Genehmigung im Schienengüterverkehr beschleunigen

Die Hürden meistern: Kernherausforderungen für den Ausbau des Schienengüterverkehrs

Verbesserung von Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit: Erwartungen der Verlader erfüllen

Die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit des Schienengüterverkehrs sind entscheidende Faktoren für die Akzeptanz bei Verladern und Speditionen. Unternehmen, die auf Just-in-Time-Lieferketten oder eng getaktete Produktionsprozesse angewiesen sind, können sich unvorhersehbare Schienenverkehre kaum leisten. Die Pünktlichkeitsstatistiken zeigen hier Verbesserungspotenzial. Im Jahr 2018 beispielsweise verzeichnete DB Cargo eine Pünktlichkeitsquote von 72,7 %, was bedeutet, dass mehr als jeder vierte Güterzug eine Verspätung von mindestens 15 Minuten aufwies. Die allgemeine Pünktlichkeit der Schiene (DB-Konzern) in Deutschland lag im Jahr 2023 bei 90,1 %, ein leichter Rückgang gegenüber 90,9 % im Jahr 2022. Der Integrierte Bericht 2024 der DB weist für das Jahr 2024 eine “Pünktlichkeit Schiene in Deutschland” von 88,1 % aus (Prognose Stand Februar 2025: 89,4 %). Zu den Ursachen für Unpünktlichkeit zählen Netzüberlastung, eine hohe Baustellentätigkeit, Infrastrukturstörungen und operative Herausforderungen.

Die veröffentlichten Pünktlichkeitsstatistiken bilden möglicherweise nicht vollständig die vom Kunden erlebte Zuverlässigkeit im Güterverkehr ab. Gütertransporte umfassen oft komplexere Ketten als der Personenverkehr, einschließlich Vor- und Nachlauf auf der Straße sowie Umschlagvorgängen in Terminals. Eine stärker granulare, durchgängige Leistungsmessung für den Güterverkehr, die die gesamte Transportkette berücksichtigt, ist daher notwendig. Verspätungen beim Rangieren, in Terminalprozessen oder bei der Zustellung auf der letzten Meile können für den Frachtkunden kritisch sein, selbst wenn der Hauptlauf des Zuges nach bestimmten Definitionen als pünktlich galt.

Die umfangreichen Bau- und Modernisierungsmaßnahmen, wie das “Hochleistungsnetz” der DB InfraGO, zielen zwar auf eine langfristige Verbesserung der Zuverlässigkeit ab, werden aber unweigerlich zu erheblichen kurz- bis mittelfristigen Störungen führen. Dies könnte die wahrgenommene Zuverlässigkeit im Zeitraum bis 2025 zunächst verschlechtern, bevor Verbesserungen eintreten. Die DB InfraGO selbst berichtet von Auswirkungen erhöhter Bauaktivitäten auf die Pünktlichkeit aller Verkehrsarten. Dies erfordert exzellente Kommunikationsstrategien und wirksame Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen, um die Akzeptanz des Schienengüterverkehrs nicht weiter zu gefährden.

Passend dazu:

- Pünktlichkeit im Biertransport: Warsteiner erreicht 99%, während die Deutsche Bahn mit 62,5% nur davon träumen kann

Beseitigung von Infrastrukturengpässen und Erweiterung der Netzkapazität

Die physische Kapazität des Schienennetzes stellt einen wesentlichen limitierenden Faktor für das Wachstum des Schienengüterverkehrs dar. Das deutsche Schienennetz ist in den vergangenen Jahrzehnten in seiner Länge geschrumpft, während das Verkehrsaufkommen gestiegen ist. Dies führt zu Engpässen auf vielen wichtigen Korridoren. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat eine Liste mit über 800 notwendigen Maßnahmen zur Engpassbeseitigung und Kapazitätserweiterung identifiziert.

Die Strategie “Hochleistungsnetz” der DB InfraGO zielt darauf ab, diese Problematik anzugehen, indem bis 2030 insgesamt 40 hochbelastete Korridore generalsaniert werden. Weitere Schlüsselmaßnahmen zur Kapazitätssteigerung umfassen die Elektrifizierung des Netzes, die Ertüchtigung von Strecken für längere Güterzüge (740 Meter) und die Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik (ETCS, digitale Stellwerke). Der Elektrifizierungsgrad soll laut Koalitionsvertrag bis 2025 auf 70 % und bis 2030 auf 75 % steigen, ausgehend von derzeit etwa 60 %.

Allerdings ist das Tempo der kritischen Infrastruktur-Upgrades, insbesondere bei der Elektrifizierung und der Beseitigung von Engpässen, besorgniserregend langsam. Im Jahr 2024 wurden beispielsweise nur 48,2 Kilometer neue Schienenstrecken und lediglich 5 Kilometer neue Elektrifizierung realisiert, was als “traurige Bilanz” bezeichnet wurde. Das Ziel, bis 2030 75 % des Netzes zu elektrifizieren, gerät zunehmend außer Reichweite. Da Großprojekte wie das Hochleistungsnetz einen Zeithorizont bis 2030 haben, ist es unwahrscheinlich, dass bis 2025 substantielle Kapazitätssteigerungen durch umfangreiche Neu- oder Ausbauten realisiert werden können. Kapazitätsgewinne bis 2025 werden daher voraussichtlich eher aus betrieblichen Optimierungen, kleineren Ausbaumaßnahmen und einer besseren Ausnutzung der bestehenden Infrastruktur resultieren müssen.

Der “Deutschlandtakt”, der eine optimierte Netznutzung zum Ziel hat, könnte unbeabsichtigt den Güterverkehr benachteiligen, wenn die Prioritäten des Personenverkehrs nicht sorgfältig mit den Bedürfnissen des Güterverkehrs ausbalanciert werden. Zwar wird postuliert, dass Güter- und Personenverkehr im Deutschlandtakt gleichberechtigt sind, jedoch werden Personenzüge in Netzlastberechnungen oft prioritär behandelt. Insbesondere bei Baumaßnahmen oder Störungen auf stark ausgelasteten Mischverkehrsstrecken besteht das Risiko, dass politisch sensiblere Personenverkehre de facto Vorrang bei der Zuweisung verbleibender Kapazitäten erhalten, was die Zuverlässigkeit des Güterverkehrs weiter beeinträchtigt. Die Entwicklung von Standorten für den Güterverkehr muss daher durch robuste Mechanismen zur Kapazitätsallokation begleitet werden, die Güterverkehrstrassen wirksam schützen.

Sicherstellung finanzieller Nachhaltigkeit: Investitionsmodelle und Finanzierungsmechanismen

Die Finanzierung der notwendigen Infrastrukturmaßnahmen und Innovationen ist ein zentraler Aspekt für die Stärkung des Schienengüterverkehrs. Erhebliche Mittel sind bereits zugesagt: Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III (LuFV III) stellt über einen Zeitraum von zehn Jahren 86 Milliarden EUR für den Erhalt der Bundesschienenwege bereit. Die Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für Nahverkehrsinfrastruktur wurden ab 2025 auf 2 Milliarden EUR pro Jahr erhöht. Der Masterplan Schienengüterverkehr sieht eine Erhöhung der Mittel für Neu- und Ausbau auf 3 Milliarden EUR pro Jahr vor.

Die Bahnverbände fordern eine langfristige Sicherung der Infrastrukturfinanzierung und eine Reform der Infrastrukturentgelte (Trassenpreise). Der Verband “Die Güterbahnen” kritisiert den Koalitionsvertrag 2025 für eine als unzureichend oder fehlgeleitet empfundene Finanzierung und lehnt insbesondere eine Nutzerfinanzierung für Infrastrukturausbau und -ersatz ab. Es existieren spezifische Förderprogramme für Gleisanschlüsse, KV-Terminals, Dekarbonisierungsmaßnahmen in Baden-Württemberg und Innovationen wie die Digitale Automatische Kupplung (DAK).

Die Debatte um die “Nutzerfinanzierung” der Schieneninfrastruktur ist von kritischer Bedeutung. Sollten steigende Trassenpreise zur Finanzierung der Infrastruktur herangezogen werden, könnte dies den Schienengüterverkehr verteuern und seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der Straße, die ihre Infrastruktur- und externen Kosten nicht vollständig deckt, schwächen. Dies stünde im direkten Widerspruch zum Ziel der Verkehrsverlagerung und hätte erhebliche Auswirkungen auf die Perspektiven bis 2025.

Die Wirksamkeit der verschiedenen spezifischen Fördertöpfe hängt zudem von der Zugänglichkeit für Antragsteller (insbesondere KMU), der Geschwindigkeit der Genehmigungsverfahren und der Ausrichtung der Förderkriterien an den dringlichsten Bedürfnissen zur Erreichung der 2025-Ziele ab. Bürokratische Hürden können hier eine erhebliche abschreckende Wirkung entfalten. Die Existenz von Beratungsstellen wie dem “Kompetenzzentrum Güterverkehr” in Baden-Württemberg, das Unternehmen bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln unterstützt, unterstreicht die Notwendigkeit, den Zugang zu Finanzhilfen zu erleichtern. Wenn Fördermittel zwar verfügbar, aber schwer zu erhalten oder nur mit großer zeitlicher Verzögerung zugänglich sind, wird ihre Wirkung bis 2025 begrenzt sein.

Straffung regulatorischer Rahmenbedingungen und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

Langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren sind ein bekanntes Hemmnis für Infrastrukturprojekte in Deutschland und betreffen auch den Schienengüterverkehr. Selbst wenn Flächen gesichert und Finanzmittel verfügbar sind, können Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen Projekte, die bis 2025 Wirkung entfalten sollen, erheblich behindern. Dies betrifft den Neubau von Terminals ebenso wie die Reaktivierung von Gleisanschlüssen.

Die “Gleisanschluss-Charta” fordert explizit den Abbau von Bürokratie und die Vereinfachung von Regularien für Zugangspunkte zum Schienennetz. Auch wenn der Koalitionsvertrag 2025 Maßnahmen zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung vorsieht, weisen Kritiker darauf hin, dass der Hauptengpass oft nicht im Planungsrecht selbst, sondern in mangelnden Planungkapazitäten bei Behörden und Vorhabenträgern sowie in der Mittelbereitstellung liegt.

Bemühungen zur Beschleunigung von Planungsverfahren für große Bundesprojekte, wie sie im Bundesverkehrswegeplan verankert sind, führen nicht automatisch zu schnelleren Genehmigungen für kleinere, privat finanzierte oder regional initiierte Standorte wie Gleisanschlüsse oder Logistikparks. Für diese “Letzte-Meile”-Infrastrukturelemente bedarf es spezifischer Aufmerksamkeit und angepasster Verfahren. Die Entwicklung zahlreicher dezentraler Standorte involviert eine Vielzahl lokaler Behörden und unterschiedliche Genehmigungspfade. Ohne eine gezielte Vereinfachung und Beschleunigung auch für diese kleineren, aber für eine flächendeckende Anbindung entscheidenden Elemente, werden die Ziele einer breit angelegten Standortentwicklung bis 2025 kaum zu erreichen sein.

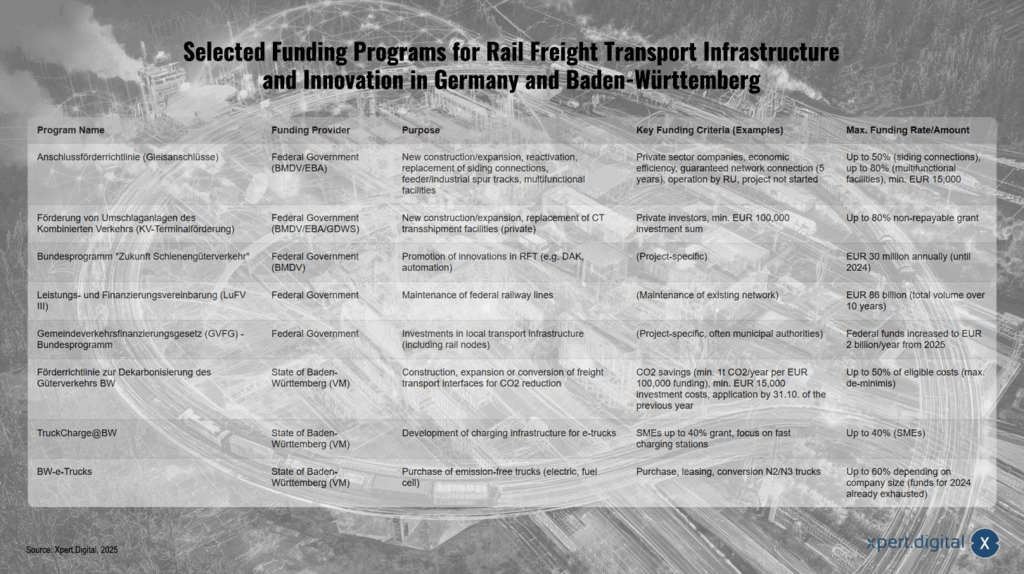

Ausgewählte Förderprogramme für Schienengüterverkehrsinfrastruktur und Innovation in Deutschland und Baden-Württemberg

Ausgewählte Förderprogramme für Schienengüterverkehrsinfrastruktur und Innovation in Deutschland und Baden-Württemberg – Biuld: Xpert.Digital

Ausgewählte Förderprogramme für die Schienengüterverkehrsinfrastruktur und Innovation in Deutschland und Baden-Württemberg umfassen eine Vielzahl an Maßnahmen. Dazu gehört die Anschlussförderrichtlinie des Bundes, die Neu- und Ausbau, Reaktivierung sowie Ersatz von Gleisanschlüssen und multifunktionalen Anlagen fördert. Unternehmen mit privater Rechtsform können hierbei mit bis zu 50 % (für Gleisanschlüsse) und bis zu 80 % (für multifunktionale Anlagen) unterstützt werden, wobei ein Mindestbetrag von 15.000 EUR festgelegt ist. Eine weitere Fördermaßnahme ist die KV-Terminalförderung, die private Investitionen in neue oder erweiterte Kombinierte-Verkehrs-Umschlaganlagen ab 100.000 EUR unterstützt, mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss von bis zu 80 %. Das Bundesprogramm „Zukunft Schienengüterverkehr“ zielt hingegen auf die Förderung von Innovationen, wie etwa automatisierte Prozesse, ab und stellt dafür jährlich 30 Mio. EUR zur Verfügung (bis 2024). Ergänzend dient die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung LuFV III dem Erhalt der Bundesschienenwege, wobei über zehn Jahre 86 Mrd. EUR eingeplant sind. Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes fördert Investitionen in Nahverkehrsinfrastruktur, einschließlich Schienenknoten, wobei die Mittel ab 2025 auf 2 Mrd. EUR jährlich erhöht werden.

In Baden-Württemberg gibt es weitere spezifische Förderprogramme. Die Förderrichtlinie zur Dekarbonisierung des Güterverkehrs unterstützt den Bau oder Umbau von Güterverkehrsschnittstellen zur CO₂-Reduktion mit einer Förderung von bis zu 50 % der förderfähigen Kosten, sofern mindestens eine Tonne CO₂ pro Jahr pro 100.000 EUR eingespart wird. Mit „TruckCharge@BW“ wird der Aufbau von Ladeinfrastruktur für E-LKW gefördert, wobei insbesondere KMU mit bis zu 40 % Zuschuss für Schnellladestationen profitieren. Das Programm „BW-e-Trucks“ fördert zudem die Anschaffung emissionsfreier LKW (Elektro oder Brennstoffzelle) durch Kauf, Leasing oder Umrüstung der Fahrzeugklassen N2 und N3. Je nach Unternehmensgröße wird eine Förderung von bis zu 60 % gewährt, auch wenn die Mittel für 2024 bereits ausgeschöpft sind.

🎯📊 Integration einer unabhängigen und Datenquellen-übergreifenden KI-Plattform 🤖🌐 für alle Unternehmensbelange

Integration einer unabhängigen und Datenquellen-übergreifenden KI-Plattform für alle Unternehmensbelange - Bild: Xpert.Digital

KI-Gamechanger: Die flexibelste KI-Plattform - Maßgeschneiderte Lösungen, die Kosten senken, Ihre Entscheidungen verbessern und die Effizienz steigern

Unabhängige KI-Plattform: Integriert alle relevanten Unternehmensdatenquellen

- Diese KI-Plattform interagiert mit allen spezifischen Datenquellen

- Von SAP, Microsoft, Jira, Confluence, Salesforce, Zoom, Dropbox und vielen andere Daten-Management-Systmen

- Schnelle KI-Integration: Maßgeschneiderte KI-Lösungen für Unternehmen in Stunden oder Tagen, anstatt Monaten

- Flexible Infrastruktur: Cloud-basiert oder Hosting im eigenen Rechenzentrum (Deutschland, Europa, freie Standortwahl)

- Höchste Datensicherheit: Einsatz in Anwaltskanzleien ist der sichere Beweis

- Einsatz über die unterschiedlichsten Unternehmensdatenquellen hinweg

- Wahl der eigenen bzw. verschiedenen KI-Modelle (DE,EU,USA,CN)

Herausforderungen, die unsere KI-Plattform löst

- Mangelnde Passgenauigkeit herkömmlicher KI-Lösungen

- Datenschutz und sichere Verwaltung sensibler Daten

- Hohe Kosten und Komplexität individueller KI-Entwicklung

- Mangel an qualifizierten KI-Fachkräften

- Integration von KI in bestehende IT-Systeme

Mehr dazu hier:

Strategien zur Transformation intermodaler Transportlösungen: Schiene als Schlüssel zur Zukunft

Wichtige Hebel zur Beschleunigung von „Güter auf die Schiene“

Optimierung intermodaler Transportketten für durchgängige Effizienz

Der Kombinierte Verkehr (KV) gilt als ein zentraler Wachstumsmarkt und ein entscheidender Hebel zur Verlagerung von Gütern auf die Schiene. Sein Erfolg hängt jedoch von der nahtlosen und effizienten Integration aller beteiligten Verkehrsträger – Schiene, Straße und gegebenenfalls Wasserstraße – ab. Insbesondere der LKW-gestützte Vor- und Nachlauf zu den Terminals spielt eine kritische Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten intermodalen Kette. Herausforderungen im KV bestehen oft in den Umschlagzeiten an den Terminals, den Kosten für den Vor- und Nachlauf (Drayage) sowie im Informationsfluss zwischen den verschiedenen Akteuren und Verkehrsträgern. Ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs (ECA) unterstreicht, dass intermodale Transporte häufig teurer sind als reine Straßentransporte und zudem mit infrastrukturellen und regulatorischen Hürden konfrontiert sind.

Um eine echte Verkehrsverlagerung zu erreichen, muss die gesamte intermodale Kette in Bezug auf Kosten, Zeit und Zuverlässigkeit mit dem durchgehenden Straßentransport konkurrieren können. Dies erfordert Optimierungsansätze, die über den reinen Schienentransport hinausgehen. Der Erfolg neu geschaffener oder erweiterter Schienenstandorte (Terminals, Logistikparks) ist untrennbar mit der Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz des straßengebundenen Vor- und Nachlaufs verbunden. Investitionen in die Schieneninfrastruktur müssen daher durch Strategien zur Optimierung dieser Straßenanbindungen ergänzt werden. Dazu gehört die Adressierung von Problemen wie dem Fahrermangel im Straßengüterverkehr und potenziell die Förderung emissionsarmer LKW für Zubringerdienste, wie es beispielsweise in Baden-Württemberg mit Programmen für E-LKW geschieht. Ohne effiziente, kostengünstige und zuverlässige Straßenverbindungen zu den Schienenumschlagpunkten leidet das gesamte intermodale Angebot, unabhängig von der Leistungsfähigkeit des Schienentransports selbst.

Passend dazu:

- DU-Logistik² | Doppelte Dual-Use-Logistik: Integration von Schiene und Straße für zivile und militärische Zwecke

Innovationen nutzen: Digitalisierung (DAK, ETCS), Automatisierung und modernes Rollmaterial

Technologische Innovationen sind ein entscheidender Faktor, um den Schienengüterverkehr wettbewerbsfähiger, effizienter und attraktiver zu gestalten. Im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung stehen mehrere Schlüsseltechnologien im Fokus:

- Die Digitale Automatische Kupplung (DAK) verspricht erhebliche Effizienzsteigerungen im Rangierbetrieb und bei der Zugbildung. Ihre Einführung wird vom Bund unterstützt und ist eine Kernforderung der Branche.

- Das European Train Control System (ETCS) und digitale Stellwerke sollen die Netzkapazität erhöhen, die Sicherheit verbessern und die Zuverlässigkeit steigern.

- Automatisierungstechnologien finden zunehmend Anwendung in KV-Terminals und Rangierbahnhöfen, wie beispielsweise das Testfeld für digitalisierte und automatisierte Zugbildung im Rangierbahnhof München-Nord zeigt.

- Modernes Rollmaterial, wie leisere Güterwagen mit sogenannten “Flüsterbremsen” und energieeffizientere Lokomotiven, trägt zur Umweltverträglichkeit und Akzeptanz des Schienengüterverkehrs bei.

- Digitale Plattformen für die Buchung, Sendungsverfolgung und das Management von Fracht verbessern die Transparenz und Kundenfreundlichkeit.

Die Implementierung dieser Technologien, insbesondere netzweit wirksamer Systeme wie ETCS oder der DAK, ist jedoch ein langwieriger und kostenintensiver Prozess. Der volle Nutzen solcher Innovationen wird sich erst bei einer flächendeckenden, idealerweise europaweiten Einführung entfalten. Für den Zeithorizont 2025 ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen auf Pilotprojekte oder erste Rollout-Phasen beschränkt sein werden. Dies bedeutet, dass kurzfristig andere Effizienzmaßnahmen erforderlich sind, um die Ziele zu erreichen. Standortplanungen sollten diese zukünftigen Technologien zwar antizipieren, sich aber für die unmittelbare Zukunft nicht allein auf deren vollumfängliche Verfügbarkeit verlassen. Die schrittweise Einführung und die damit verbundenen Übergangsphasen erfordern sorgfältige Planung und Management, um die Potenziale der Innovationen bestmöglich zu nutzen, ohne den laufenden Betrieb übermäßig zu belasten.

Synergien nutzen: Integration erneuerbarer Energielösungen (z.B. Photovoltaik auf Logistikanlagen und Umschlagterminals)

Die Integration von Photovoltaikanlagen (PV) auf Logistikgebäuden und Umschlagterminals bietet signifikante Synergiepotenziale und wird explizit in der Aufgabenstellung dieses Berichts adressiert. Die großflächigen Dächer von Logistikimmobilien eignen sich hervorragend für die Installation von PV-Anlagen. Eine Studie zeigt, dass Logistikgebäude zwar überdurchschnittlich häufig mit PV ausgestattet sind, aber insbesondere bei sehr großen Hallen (Big-Box-Logistikobjekte mit über 50.000 m2) noch ein enormes Potenzial besteht, da rund 81 % dieser Dächer noch keine Solaranlagen aufweisen. Bundesländer wie Baden-Württemberg und Bayern nehmen hier eine Vorreiterrolle ein.

Neben Dachflächen rückt auch die Nutzung von Lärmschutzwänden entlang von Verkehrsinfrastrukturen (Schiene, Straße) für die PV-Stromerzeugung zunehmend in den Fokus. Es gibt bereits erfolgreiche Pilotprojekte und Implementierungen in Deutschland, beispielsweise in Aschaffenburg, Neuötting, Waltershofen und Neumarkt, sowie spezifische Projekte in Baden-Württemberg (Ladenburg, Wendlingen). Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat ebenfalls das Potenzial von PV an Bundesfernstraßen analysiert und sieht hier Möglichkeiten im zweistelligen Gigawatt-Bereich.

Die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Investitionskosten, Strompreise, Eigenverbrauchsquoten und Einspeisevergütungen. Der primäre Treiber für die Installation von PV auf Logistikstandorten ist aktuell die Deckung des Eigenbedarfs zur Reduzierung der Energiekosten, da die Einspeisevergütungen weniger attraktiv sind als in der Vergangenheit. Das Energiebedarfsprofil des Standorts – einschließlich des potenziellen Strombedarfs für den Betrieb von Kränen, Kühlaggregaten, Gebäudetechnik und insbesondere für das Laden von Elektro-LKW – wird somit zu einem Schlüsselfaktor für die Auslegung und Rentabilität der PV-Anlage. Die Kombination von PV-Erzeugung mit dem Laden von E-LKW vor Ort, wie es durch Förderprogramme in Baden-Württemberg unterstützt wird, stellt eine besonders vielversprechende Synergie dar.

Während die Installation von PV-Anlagen auf Gebäudedächern relativ unkompliziert ist, birgt die Integration von PV in Lärmschutzwände an Terminals oder entlang von Bahnstrecken komplexere technische, regulatorische und sicherheitsrelevante Herausforderungen. Aspekte wie Blendwirkung für Verkehrsteilnehmer, Schallreflexion, Wartungszugänglichkeit im laufenden Bahnbetrieb und spezifische Planungs- und Genehmigungserfordernisse müssen für eine breitere Anwendung in der Nähe betriebener Schienenanlagen adressiert werden. Diese Faktoren bedeuten, dass die Realisierung des PV-Potenzials an bahnspezifischer Infrastruktur spezialisiertere Lösungen und Genehmigungsverfahren erfordert als bei Standard-Aufdachanlagen im Gewerbebereich.

Umsetzung kohärenter Mobilitäts- und Wirtschaftsverkehrsstrategien

Die Verlagerung von Gütern auf die Schiene kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss integraler Bestandteil umfassender Mobilitäts- und Wirtschaftsverkehrsstrategien sein. Solche Strategien müssen das Zusammenspiel aller Verkehrsträger berücksichtigen und auf die übergeordneten Ziele der Wirtschaftsentwicklung, der urbanen Logistik, der Hafenanbindung und auch des Personenverkehrs (der um dieselben knappen Schienenkapazitäten konkurriert) abgestimmt sein.

Die “Regionale Wirtschaftsverkehrsstrategie Frankfurt RheinMain” dient als Beispiel für einen regionalen, Multi-Stakeholder-Ansatz. In Baden-Württemberg bilden das “Güterverkehrskonzept” und das “Landeskonzept Mobilität und Klima” den Rahmen für eine integrierte Verkehrspolitik.

Effektive Wirtschaftsverkehrsstrategien müssen jedoch über reine Fördermaßnahmen für die Schiene hinausgehen. Sie müssen aktiv weniger nachhaltige Verkehrsträger unattraktiver machen, beispielsweise durch eine verursachergerechte Straßenbenutzungsgebühr oder CO2-Bepreisung, die nicht unmittelbar durch andere Subventionen kompensiert wird. Eine reine “Pull”-Strategie für die Schiene, ohne gleichzeitige “Push”-Faktoren für den Straßengüterverkehr, wird kaum zu einer schnellen und signifikanten Verkehrsverlagerung bis 2025 führen. Die wirtschaftlichen Vorteile des Straßentransports (Flexibilität, oft als geringer empfundene direkte Kosten) sind erheblich. Ohne eine stärkere Internalisierung der externen Kosten des Straßengüterverkehrs (CO2-Emissionen, Stau, Infrastrukturabnutzung) wird die Schiene, selbst mit verbesserten Standorten, im reinen Preiswettbewerb oft unterlegen sein. Die Forderung des baden-württembergischen Verkehrsministers nach einer Ausweitung der LKW-Maut unterstreicht diese Notwendigkeit.

Strategische Empfehlungen zur Verwirklichung der Schienengüterverkehrsziele

Um die Ziele der “Güter auf die Schiene” zu erreichen und eine substantielle Verlagerung des Güterverkehrs zu ermöglichen, sind konzertierte Anstrengungen und strategische Weichenstellungen erforderlich. Die folgenden Empfehlungen richten sich an verschiedene Akteure auf Bundes- und Landesebene sowie an die Privatwirtschaft.

Gezielte politische und regulatorische Reformen

- Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren: Es bedarf einer signifikanten Straffung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren speziell für Gleisanschlüsse, KV-Terminals und schienenaffine Logistikstandorte. Dies beinhaltet die Reduzierung bürokratischer Hürden und die Stärkung der Planungkapazitäten bei den zuständigen Behörden.

- Sicherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen: Die regulatorischen Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein, dass ein fairer Wettbewerb zwischen den verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie zwischen Schiene und Straße gewährleistet ist. Dies beinhaltet eine kritische Überprüfung und gegebenenfalls Reform der Trassenpreissystematik, um Kostenwahrheit und Anreize für die Schienennutzung zu schaffen. Subventionen für den Straßengüterverkehr, die die Wettbewerbsposition der Schiene schwächen, sind zu vermeiden.

- Stärkung der Verbindlichkeit von Flächenausweisungen: Regionale Flächennutzungspläne müssen Logistikflächen mit Schienenanbindung nicht nur ausweisen, sondern deren Nutzung für diesen Zweck auch langfristig und verbindlich sichern. Mechanismen zur Verhinderung von Umwidmungen zugunsten anderer, kurzfristig profitablerer Nutzungen sind zu etablieren.

- Etablierung klarer, messbarer Zwischenziele: Für die Entwicklung von Standorten (Anzahl neuer/reaktivierter Gleisanschlüsse, neue Terminalkapazitäten) sollten bis 2025/2030 klare, messbare und jährlich überprüfbare Zwischenziele festgelegt werden. Ein transparentes Monitoring des Fortschritts ist unerlässlich, um frühzeitig Korrekturmaßnahmen einleiten zu können.

Priorisierte Infrastrukturinvestitionen und -entwicklung

- Fokus auf Engpassbeseitigung mit Wirkung bis 2025: Investitionen in die Schieneninfrastruktur sollten kurzfristig auf Maßnahmen konzentriert werden, die bereits bis 2025 spürbare Kapazitäts- und Zuverlässigkeitsverbesserungen für den Güterverkehr bringen. Dies umfasst die Beseitigung von Engpässen auf zulaufenden Strecken zu wichtigen Wirtschaftsstandorten und Terminals.

- Beschleunigung von Schlüsselterminal-Projekten: Die Realisierung strategisch wichtiger KV-Terminal-Projekte muss durch prioritäre Behandlung in Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie durch gesicherte Finanzierung beschleunigt werden. Parallel dazu ist die Optimierung und Kapazitätserweiterung bestehender Terminals voranzutreiben.

- Förderung der Gleisanschluss-Reaktivierung und des Neubaus: Die bestehenden Förderprogramme für Gleisanschlüsse sind attraktiv zu halten und der Zugang, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), weiter zu erleichtern. Ein “Brownfield First”- und Verdichtungsprinzip sollte bei der Standortentwicklung für Logistik aktiv gefördert werden, unterstützt durch angepasste Förderinstrumente und vereinfachte Regularien für die Umnutzung bestehender Industrie- und Gewerbeflächen, einschließlich mehrgeschossiger Anlagen.

- Konsequenter Ausbau der digitalen Infrastruktur: Die Einführung von ETCS, digitalen Stellwerken und der DAK ist mit Nachdruck zu verfolgen, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz des Schienennetzes langfristig zu steigern.

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Industrie und staatlichen Akteuren

- Stärkung von Kooperationsplattformen: Initiativen wie das “Zukunftsbündnis Schiene” sind als zentrale Plattformen für den Dialog und die Koordination zwischen Politik, Infrastrukturbetreibern, Verkehrsunternehmen und verladender Wirtschaft weiterzuentwickeln und zu nutzen.

- Förderung regionaler Kompetenzzentren: Die Einrichtung von regionalen Kompetenzzentren für den Güterverkehr nach dem Vorbild Baden-Württembergs sollte bundesweit geprüft und gefördert werden. Diese können als wichtige Mittler zwischen Unternehmen und Verwaltung fungieren und die praktische Umsetzung der Verkehrsverlagerung unterstützen.

- Intensivierung der interkommunalen und interregionalen Zusammenarbeit: Die Planung und Entwicklung von Logistikstandorten und KV-Terminals erfordert eine verstärkte Abstimmung über kommunale und regionale Grenzen hinweg, um optimale und bedarfsgerechte Lösungen zu finden.

- Einbindung der verladenden Wirtschaft und Logistikdienstleister: Die Bedürfnisse und Anforderungen der potenziellen Nutzer der Schiene müssen frühzeitig und kontinuierlich in Planungs- und Entwicklungsprozesse einbezogen werden, um praxisgerechte und akzeptierte Lösungen zu gewährleisten.

Einen Weg zu einer robusten und nachhaltigen Zukunft des Schienengüterverkehrs ebnen

Die Verlagerung von mehr Güterverkehr auf die Schiene bis 2025 ist ein ambitioniertes, aber strategisch unverzichtbares Ziel für Deutschland. Die Entwicklung geeigneter Standorte für Umschlag, Logistik, Handel und Produktion mit leistungsfähigem Schienenzugang ist der Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg dieser Initiative. Wie die Analyse gezeigt hat, ist die Schiene eine ökologisch vorteilhafte und potenziell sehr zuverlässige Transportalternative, deren Potenziale jedoch nur durch Überwindung signifikanter Herausforderungen gehoben werden können.

Zu den Kernproblemen zählen die Sicherung von Flächen in Konkurrenz zu anderen Nutzungen, die Notwendigkeit massiver Investitionen in eine leistungsfähige und zuverlässige Infrastruktur, die Beseitigung von Engpässen, die Beschleunigung langwieriger Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen. Die Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs muss für die verladende Wirtschaft spürbar verbessert und die Kosten für den Zugang und die Nutzung der Schiene wettbewerbsfähig gestaltet werden.

Der Zeithorizont 2025 ist für die Realisierung transformativer Veränderungen in der physischen Infrastruktur äußerst knapp bemessen. Daher ist eine duale Strategie unerlässlich: Einerseits müssen kurzfristig alle Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und zur Optimierung bestehender Anlagen und Prozesse ausgeschöpft werden, um bereits bis 2025 messbare Verlagerungseffekte zu erzielen. Dies umfasst kleinere Ausbaumaßnahmen, die Reaktivierung stillgelegter Gleisanschlüsse und die verbesserte Auslastung vorhandener Terminalkapazitäten. Andererseits müssen parallel dazu die Weichen für größere, strategische Standortentwicklungen gestellt werden, deren Realisierung zwar über 2025 hinausgeht, die aber für das Erreichen der langfristigen Ziele bis 2030 und darüber hinaus von entscheidender Bedeutung sind. Dies erfordert vorausschauende Planung, gesicherte Finanzierung und beschleunigte Genehmigungsverfahren.

Die erfolgreiche Umsetzung der “Güter auf die Schiene 2025”-Agenda erfordert einen Paradigmenwechsel hin zu einer integrierten Verkehrs- und Standortpolitik, die Nachhaltigkeit, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit gleichermaßen in den Fokus rückt. Ein anhaltendes Engagement aller Akteure – von der Bundesregierung über die Länder und Kommunen bis hin zu den Infrastrukturbetreibern und der Privatwirtschaft – ist unabdingbar, um die deutsche Güterverkehrslandschaft zukunftsfähig zu gestalten. Die Nutzung von Synergien, wie die Integration von Photovoltaikanlagen, kann dabei einen zusätzlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit leisten. Nur durch ein konzertiertes und entschlossenes Handeln kann das Ziel erreicht werden, die Schiene als Rückgrat eines modernen und umweltfreundlichen Güterverkehrssystems zu etablieren.

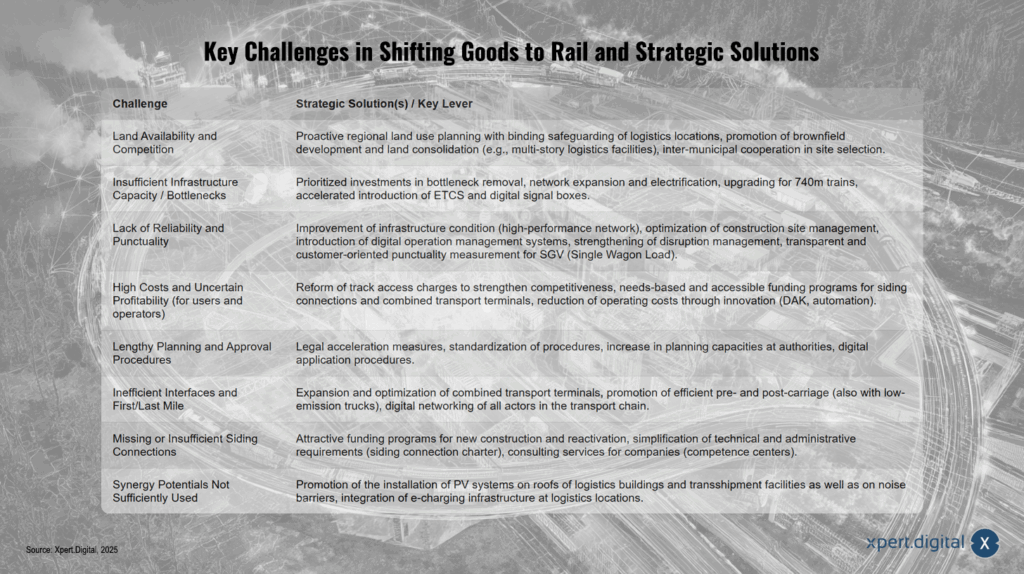

Wesentliche Herausforderungen bei der Verlagerung von Gütern auf die Schiene und entsprechende strategische Lösungsansätze

Wesentliche Herausforderungen bei der Verlagerung von Gütern auf die Schiene und entsprechende strategische Lösungsansätze – Bild: Xpert.Digital

Wesentliche Herausforderungen bei der Verlagerung von Gütern auf die Schiene ergeben sich aus Faktoren wie der Flächenverfügbarkeit, der Infrastrukturkapazität, der Zuverlässigkeit, den Kosten, den Planungs- und Genehmigungsverfahren, ineffizienten Schnittstellen, fehlenden Gleisanschlüssen und ungenutzten Synergiepotenzialen. Eine proaktive regionale Flächennutzungsplanung mit Sicherung von Logistikstandorten, Förderung der Brownfield-Entwicklung und einer interkommunalen Zusammenarbeit könnte die Konkurrenz um geeignete Flächen minimieren. Gleichzeitig sollte durch priorisierte Investitionen in den Netzausbau, die Elektrifizierung, die Beseitigung von Engpässen sowie die Einführung moderner Technologien wie ETCS und digitaler Stellwerke die begrenzte Infrastrukturkapazität überwunden werden. Um die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zu steigern, sind Verbesserungen am Hochleistungsnetz, ein optimiertes Baustellenmanagement und die Einführung digitaler Betriebsführungssysteme entscheidend. Hinsichtlich der hohen Kosten und unsicheren Wirtschaftlichkeit liegt der Fokus auf der Reform von Trassenpreisen, zugänglichen Förderprogrammen und der Innovationsförderung im Betrieb, etwa durch Automatisierung. Langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren könnten durch gesetzliche Beschleunigungen, standardisierte Prozesse und digitale Antragswege effizienter gestaltet werden. Für die Optimierung der Schnittstellen und der “Ersten/Letzten Meile” sollten KV-Terminals ausgebaut und Vor- sowie Nachläufe durch emissionsarme LKW unterstützt werden. Attraktive Förderprogramme und vereinfachte Anforderungen könnten fehlende Gleisanschlüsse fördern, während Beratungsangebote Unternehmen zusätzlichen Anreiz bieten. Schließlich könnten Synergiepotenziale besser ausgeschöpft werden, indem PV-Anlagen auf Logistikgebäuden und Umschlaganlagen installiert sowie E-Ladeinfrastrukturen integriert werden.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Wir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie unten das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.

Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.

Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.

Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus