DU-Logistik² | Doppelte Dual-Use-Logistik: Integration von Schiene und Straße für zivile und militärische Zwecke

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 30. April 2025 / Update vom: 23. Mai 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

DU-Logistik² | Doppelte Dual-Use-Logistik: Integration von Schiene und Straße für zivile und militärische Zwecke – Bild: Xpert.Digital

Dual-Use-Logistik: Der Schlüssel zu resilienten Lieferketten (Lesezeit: 29 min / Keine Werbung / Keine Paywall)

Die strategische Notwendigkeit einer Dual-Use-Logistik im Kombinierten Verkehr

Die moderne Logistiklandschaft Europas steht vor einer doppelten Herausforderung: Sie muss die Effizienz und Nachhaltigkeit ziviler Lieferketten steigern und gleichzeitig die gestiegenen Anforderungen an militärische Mobilität in einem sich wandelnden geopolitischen Umfeld erfüllen. In diesem Kontext gewinnt das Konzept der “Dual-Use”-Logistik, insbesondere im Kombinierten Verkehr (KV) Schiene-Straße, entscheidend an Bedeutung. Es verspricht, Synergien zwischen zivilen Wirtschaftsinteressen und militärischen Verteidigungserfordernissen zu heben und eine resilientere, leistungsfähigere Transportinfrastruktur für beide Bereiche zu schaffen.

Definition von “Dual-Use” in der Logistik: Zivile Bedürfnisse treffen auf militärische Anforderungen

Der Begriff “Dual-Use” (doppelter Verwendungszweck) bezeichnet traditionell Güter, Software und Technologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Anwendungen genutzt werden können. Die Regulierung konzentriert sich hierbei stark auf die Kontrolle des Exports solcher Güter, um die Verbreitung sensibler Technologien, insbesondere im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen oder konventioneller Rüstung, zu verhindern. Die EU-Dual-Use-Verordnung (EU) 2021/821 bildet hierfür den zentralen Rechtsrahmen, der Güterlisten, Genehmigungspflichten und Kontrollverfahren festlegt.

Im Kontext der Logistikinfrastruktur erfährt der Begriff jedoch eine strategische Erweiterung. Dual-Use-Transportinfrastruktur bezieht sich auf Systeme wie Bahnstrecken, Brücken, Tunnel und insbesondere Terminals des Kombinierten Verkehrs, die so konzipiert, gebaut oder ertüchtigt werden, dass sie sowohl den Anforderungen des zivilen Güterverkehrs als auch den spezifischen Bedürfnissen militärischer Transporte gerecht werden. Dies impliziert eine gemeinsame Nutzung und potenziell auch eine gemeinsame Finanzierung oder zumindest eine doppelte Rechtfertigung für Investitionen.

Die Betonung auf “Doppelte” Dual-Use-Logistik im ursprünglichen Anliegen unterstreicht dabei zwei Dimensionen der Integration:

- Integration der Verkehrsträger: Die Nutzung des Kombinierten Verkehrs Schiene-Straße als Rückgrat des Systems.

- Integration der Nutzer: Die Auslegung der Infrastruktur und Prozesse für die effiziente Abwicklung sowohl ziviler als auch militärischer Logistikströme.

Obwohl die physische Infrastruktur selbst (z.B. eine Brücke oder ein KV-Terminal) in der Regel nicht auf den Exportkontrolllisten für Dual-Use-Güter steht, fällt sie dennoch in den strategischen Dual-Use-Bereich. Ihre Fähigkeit, militärische Kräfte und potenziell auch kontrollierte Rüstungs- oder Dual-Use-Güter zu transportieren, sowie ihre generelle Bedeutung für die Landes- und Bündnisverteidigung verleihen ihr diesen Charakter. Die EU selbst bezeichnet Infrastrukturprojekte, die sowohl zivilen als auch militärischen Mobilitätsanforderungen dienen, explizit als “Dual-Use”-Projekte im Rahmen ihrer Förderprogramme wie der Connecting Europe Facility (CEF). Die Kernidee des doppelten Verwendungszwecks – die Nutzbarkeit für zivile und militärische Zwecke – trifft somit auch auf strategisch relevante Transportinfrastruktur zu.

Passend dazu:

- REGIOLOG SÜD | Dual-Use-Logistikinfrastruktur Pilotprojekt: Für zivile Resilienz und militärische Einsatzbereitschaft

Die Rolle des Kombinierten Verkehrs (Schiene/Straße) in der modernen Logistik

Der Kombinierte Verkehr (KV) ist eine Form des Gütertransports, bei der standardisierte Ladeeinheiten (wie Container, Wechselbehälter oder Sattelauflieger) über den größten Teil der Strecke per Schiene oder Wasserstraße befördert werden, während der Lkw nur für den kurzen Vor- und Nachlauf zum bzw. vom Terminal eingesetzt wird. Wesentliches Merkmal ist, dass die Ladeeinheit selbst während des Transports zwischen den Verkehrsträgern nicht geöffnet wird.

Die Vorteile des KV sind vielfältig:

- Umweltfreundlichkeit: Deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen (bis zu 80% Einsparung gegenüber reinem Lkw-Transport auf langen Strecken werden genannt) und höhere Energieeffizienz (Schiene ca. 5x effizienter als Straße).

- Entlastung der Straßen: Verringerung von Staus und Lärmbelastung.

- Höhere Transportgewichte: In Deutschland und der EU dürfen im KV eingesetzte Lkw im Vor- und Nachlauf ein höheres Gesamtgewicht (bis zu 44 Tonnen) aufweisen als im reinen Straßentransport (40 Tonnen), was die Effizienz steigert.

- Sicherheit: Standardisierte, geschlossene Ladeeinheiten bieten hohen Schutz für die transportierte Ware.

Man unterscheidet hauptsächlich den unbegleiteten KV, bei dem nur die Ladeeinheiten umgeschlagen werden (dominante Form), und den begleiteten KV (“Rollende Landstraße”), bei dem ganze Lkw auf speziellen Zügen transportiert werden und die Fahrer mitreisen. Spezielle Wechselaufbauten mit Stützbeinen können teilweise ohne Kran umgeschlagen werden.

Der KV basiert auf einem Netzwerk von Umschlagterminals, an denen der Wechsel zwischen Schiene und Straße (oder Schiff und Straße/Schiene) stattfindet. Deutschland verfügt über etwa 150 solcher Terminals, die oft in der Nähe von Häfen oder großen Industriegebieten angesiedelt sind.

Trotz seiner Vorteile ist die Wettbewerbsfähigkeit des KV gegenüber dem reinen Straßentransport stark von verschiedenen Faktoren abhängig. Der Straßentransport bleibt auf kurzen und mittleren Strecken oft flexibler und schneller. Die Wirtschaftlichkeit des KV wird erst ab einer gewissen Distanz erreicht (eine Beispielrechnung legt einen Break-Even bei ca. 600 km nahe). Entscheidend sind zudem die Effizienz der Umschlagterminals (Vermeidung langer Wartezeiten) und die Verfügbarkeit sowie Qualität des Schienennetzes (ausreichende Kapazität, Pünktlichkeit, Vermeidung von Störungen). Diese Abhängigkeiten sind kritisch zu bewerten, wenn der KV auch für zeitkritische und hochzuverlässige militärische Transporte genutzt werden soll, da militärische Logistik oft hohe Anforderungen an Geschwindigkeit und Planbarkeit stellt, die mit operativen Charakteristika des KV (z.B. Warten auf volle Züge) kollidieren können, sofern die Infrastruktur nicht entsprechend optimiert ist.

Die Konvergenz: Warum Dual-Use im Kombinierten Verkehr jetzt relevant ist

Mehrere Faktoren führen dazu, dass die Integration von zivilen und militärischen Anforderungen in der KV-Logistik gerade jetzt eine hohe strategische Dringlichkeit besitzt:

- Veränderte Sicherheitslage: Die geopolitische “Zeitenwende”, ausgelöst insbesondere durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, hat den Fokus in Europa massiv auf militärische Abschreckung, Verteidigungsbereitschaft und die Fähigkeit zur schnellen Verlegung von Streitkräften gelenkt.

- NATO und Host Nation Support (HNS): Deutschland spielt als zentrale logistische Drehscheibe (“Drehscheibe Deutschland”) eine Schlüsselrolle für die Verlegung von NATO-Truppen, insbesondere an die Ostflanke der Allianz. Dies erfordert eine robuste Transportinfrastruktur, die große Truppenkontingente (potenziell bis zu 800.000 Soldaten in 180 Tagen im Krisenfall) und schweres Gerät (Panzer, Artillerie) bewältigen kann. Die Schiene ist hierfür über lange Distanzen das bevorzugte Transportmittel.

- EU-Initiativen zur Militärischen Mobilität: Die Europäische Union hat die strategische Bedeutung der militärischen Mobilität erkannt und Aktionspläne sowie Finanzierungsinstrumente (insbesondere die Connecting Europe Facility – CEF Military Mobility) aufgelegt, um gezielt Dual-Use-Infrastrukturprojekte im Einklang mit dem Transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V) zu fördern.

- Wirtschaftliche und ökologische Treiber: Gleichzeitig besteht weiterhin der Druck, den Güterverkehr effizienter, kostengünstiger und nachhaltiger zu gestalten (Klimaziele) sowie die Resilienz wirtschaftlicher Lieferketten zu erhöhen.

Diese Konvergenz schafft ein einzigartiges Zeitfenster. Die aktuelle geopolitische Dringlichkeit liefert eine starke politische Rechtfertigung und potenziell auch die finanziellen Mittel, um lange vernachlässigte Investitionen in die Transportinfrastruktur, insbesondere in das Schienennetz und die KV-Terminals, voranzutreiben. Indem diese Investitionen im Rahmen des Dual-Use-Konzepts als essenziell für die nationale und Bündnisverteidigung (“Sicherung der Verteidigungsfähigkeit”) positioniert werden, können möglicherweise Verteidigungshaushalte für Projekte erschlossen werden, die gleichzeitig erhebliche zivile Vorteile in Bezug auf Effizienz, Kapazität und Nachhaltigkeit bringen. Dies könnte helfen, frühere Finanzierungshürden für rein zivil begründete Infrastrukturprojekte zu überwinden.

Konzeptueller Rahmen: Prinzipien und Synergien

Die erfolgreiche Implementierung einer Dual-Use-Logistik im Kombinierten Verkehr erfordert ein klares Verständnis der zugrundeliegenden Prinzipien und der potenziellen Synergien zwischen zivilem und militärischem Sektor.

Kernprinzipien der Planung und des Betriebs von Dual-Use-Infrastruktur

Ein effektives Dual-Use-System basiert auf mehreren grundlegenden Prinzipien:

- Gemeinsame Nutzung (Shared Use): Infrastrukturen wie Terminals, Streckenabschnitte und Brücken werden von vornherein so geplant, gebaut oder ertüchtigt, dass sie sowohl den Anforderungen des kommerziellen Güterverkehrs als auch den spezifischen Bedürfnissen militärischer Transporte effizient gerecht werden.

- Priorisierungsmechanismus: Es müssen klare Regeln und Verfahren etabliert werden, die festlegen, wie militärische Transporte in Krisen-, Spannungs- oder Verteidigungsfällen priorisiert werden können, ohne den zivilen Nutzern in Normalzeiten einen verlässlichen Zugang zur Infrastruktur zu verwehren. Dies erfordert transparente Kriterien und möglicherweise vertragliche Regelungen.

- Standardisierung: Wo immer möglich, sollten technische Standards angestrebt werden, die sowohl zivilen Anforderungen als auch militärischen Spezifikationen entsprechen. Dies betrifft beispielsweise Lichtraumprofile von Tunneln, Tragfähigkeiten von Brücken und Gleisen (Stichwort Military Load Classification – MLC), Ladeeinheiten und Kommunikationssysteme (z.B. ETCS).

- Resilienz durch Design (Resilience by Design): Die Infrastruktur sollte von Beginn an so ausgelegt werden, dass sie widerstandsfähig gegenüber Störungen (technisch, naturbedingt) und Angriffen (physisch oder cyber) ist. Dies beinhaltet Aspekte der physischen Sicherheit, Redundanz von Systemen und Cybersicherheit.

- Integrierte Governance: Die Planung, Finanzierung, der Bau und der Betrieb von Dual-Use-Infrastruktur erfordern eine enge und institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren: Militärischen Stellen (z.B. Bundeswehr, NATO), zivilen Behörden (Verkehrsministerien, Infrastrukturagenturen), Infrastrukturbetreibern (z.B. DB InfraGO) und privaten Transport- und Logistikunternehmen.

Passend dazu:

- Militärlogistik 4.0: Die Zukunft der militärischen Lieferketten – Automatisierung und zivile Infrastruktur als strategische Faktoren für die NATO

Synergien zwischen Wirtschaftslogistik und Militärlogistik im Kombinierten Verkehr

Die Kombination ziviler und militärischer Nutzung im KV bietet erhebliche Synergiepotenziale:

- Infrastruktur-Überlappung: Analysen der EU-Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes haben gezeigt, dass eine sehr hohe Übereinstimmung (ca. 94% im Durchschnitt aller Verkehrsträger) zwischen den militärischen Mobilitätsanforderungen und dem zivilen TEN-V-Netz besteht. Investitionen in das TEN-V-Netz kommen daher oft direkt auch der militärischen Mobilität zugute.

- Effizienzgewinne: Die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur vermeidet den Aufbau und Unterhalt paralleler, kostspieliger und potenziell redundanter militärischer Transportsysteme. Militärische Finanzmittel können den Ausbau und die Modernisierung von Infrastruktur beschleunigen, wovon auch zivile Nutzer profitieren. Umgekehrt kann die zivile Mitnutzung in Friedenszeiten dazu beitragen, die Betriebskosten strategisch wichtiger Anlagen zu decken und deren Auslastung zu maximieren.

- Fähigkeitssteigerung: Infrastrukturverbesserungen, die primär durch militärische Anforderungen getrieben sind – wie die Erhöhung der Tragfähigkeit von Brücken und Gleisen auf militärische Lastenklassen (MLC) oder die Ertüchtigung von Strecken für längere Züge (z.B. 740m) – steigern oft auch die Kapazität und Effizienz des zivilen Güterverkehrs.

- Wissenstransfer und Innovation: Die Zusammenarbeit kann Innovationen fördern. Militärische Planungs- und Resilienzkonzepte können auf zivile Lieferketten übertragen werden. Umgekehrt können zivile technologische Entwicklungen (z.B. Digitalisierung, Automatisierung in Terminals) für militärlogistische Prozesse nutzbar gemacht werden. Zudem kann die Ausbildung von Soldaten in logistischen Fähigkeiten, die auch im zivilen Leben gefragt sind, dem Fachkräftemangel in beiden Sektoren entgegenwirken und den Übergang ins Zivilleben erleichtern.

Obwohl das Synergiepotenzial beträchtlich ist, dürfen potenzielle Konflikte nicht übersehen werden. Die militärischen Anforderungen an kurzfristig verfügbare, hohe Transportkapazitäten für Großeinsätze oder Verlegungen (“Surge Capacity”) können im Widerspruch zur optimierten, auf Effizienz und Pünktlichkeit getrimmten “Just-in-Time”-Logik moderner ziviler Lieferketten stehen. Eine effektive Governance-Struktur muss diese potenziellen Reibungspunkte proaktiv adressieren. Ohne klare Regeln, transparente Kommunikation und möglicherweise Mechanismen zur Kompensation für bereitgestellte Flexibilität oder hingenommene Störungen, könnte eine militärische Priorisierung die zivilen Lieferketten, die auf dieselbe Infrastruktur angewiesen sind, empfindlich treffen.

Vorteile: Wirtschaftlichkeit, Resilienz, strategische Fähigkeit, Nachhaltigkeit

Die Implementierung einer Dual-Use-Strategie im KV verspricht eine Reihe von Vorteilen:

- Wirtschaftlichkeit: Bessere Auslastung von Kapitalinvestitionen in teure Infrastruktur. Potenzielle Senkung der gesamtgesellschaftlichen Logistikkosten durch die Verlagerung von Verkehren auf die effizientere Schiene. Stärkung des Logistikstandorts Deutschland und Europa.

- Erhöhte Resilienz: Schaffung eines robusteren und flexibleren Transportnetzwerks, das besser in der Lage ist, auf Störungen verschiedenster Art (Naturkatastrophen, technische Ausfälle, Sabotageakte, Krisen) zu reagieren. Dies unterstützt sowohl die nationale Sicherheit als auch die Kontinuität wichtiger wirtschaftlicher Prozesse. Es adressiert Schwachstellen von Infrastrukturen, die rein für zivile Zwecke konzipiert wurden.

- Strategische Fähigkeit: Direkte Verbesserung der militärischen Mobilität. Ermöglichung einer schnelleren Verlegung und Versorgung von Streitkräften zur Landes- und Bündnisverteidigung (insbesondere im Rahmen von NATO Host Nation Support) und zur Krisenbewältigung. Dies stärkt die Abschreckungsfähigkeit.

- Nachhaltigkeit: Beitrag zur Erreichung von Klimazielen durch die Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf die energieeffizientere und emissionsärmere Schiene. Reduzierung von Straßenstaus und damit verbundenen Umweltbelastungen.

Der Vorteil der “erhöhten Resilienz” geht dabei über rein militärische Aspekte hinaus. Es geht um die Fähigkeit des gesamten Systems – zivile Wirtschaft und militärische Verteidigung – Schocks und Krisen zu widerstehen. Die Investition in robuste Dual-Use-Infrastruktur stärkt somit nicht nur die militärische Einsatzbereitschaft, sondern auch die Widerstandsfähigkeit kritischer ziviler Versorgungsketten und der Gesellschaft insgesamt. Dies steht im Einklang mit umfassenderen Konzepten der gesamtstaatlichen Resilienz und des Schutzes kritischer Infrastrukturen, wie sie auch in nationalen Strategien und im Rahmen der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit (ZMZ) verfolgt werden.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Deutschland im Zentrum: Logistischer Dreh- und Angelpunkt Europas

Die europäische und deutsche Landschaft: Politik, Infrastruktur und Akteure

Die Entwicklung und Implementierung von Dual-Use-Logistik im Kombinierten Verkehr findet in einem komplexen Umfeld aus europäischen Initiativen, nationalen Politiken, bestehender Infrastruktur und einer Vielzahl von Akteuren statt.

EU-Initiativen: Militärischer Mobilitätsaktionsplan, TEN-V-Netz-Ausrichtung, CEF-Finanzierung

Auf europäischer Ebene wurden in den letzten Jahren bedeutende Schritte unternommen, um die militärische Mobilität zu verbessern:

- Aktionsplan Militärische Mobilität: Die EU hat Aktionspläne aufgelegt (aktuell Aktionsplan 2.0, 2022-2026), die einen Rahmen für Maßnahmen zur Verbesserung der schnellen und nahtlosen Bewegung von militärischem Personal und Material bieten. Schwerpunkte liegen auf der Anpassung der Infrastruktur, der Harmonisierung und Vereinfachung von Vorschriften (z.B. Grenzerlaubnisse, Gefahrguttransporte), der Digitalisierung von Prozessen und der engen Zusammenarbeit mit der NATO. Die “Military Mobility Pledge 2024” der Mitgliedstaaten setzt konkrete Ziele, wie die Erteilung von Grenzerlaubnissen innerhalb von maximal drei Arbeitstagen.

- TEN-V-Ausrichtung: Es wurde erkannt, dass das zivile Transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V) und die militärischen Transportbedarfe zu einem sehr hohen Grad (ca. 94%) übereinstimmen. Die jüngst überarbeitete TEN-V-Verordnung berücksichtigt daher explizit Dual-Use-Aspekte, um die militärische Mobilität zu fördern, insbesondere durch die Priorisierung und den Ausbau strategischer Korridore.

- CEF-Finanzierung: Im Rahmen der Connecting Europe Facility (CEF) wurde für den Finanzierungszeitraum 2021-2027 erstmals ein spezifisches Budget in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro für Dual-Use-Transportinfrastrukturprojekte bereitgestellt. Mit diesen Mitteln wurden 95 Projekte in 21 Ländern kofinanziert. Deutschland konnte dabei erhebliche Fördermittel einwerben (über 296 Mio. Euro für Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 592 Mio. Euro). Typische geförderte Maßnahmen umfassen die Ertüchtigung von Brücken, den Bau von Überholgleisen und den Ausbau von KV-Terminals.

Finanzierungslücke: Dieses dedizierte Budget für militärische Mobilität wurde jedoch durch Aufrufe in den Jahren 2021 bis 2023 vollständig gebunden. Bis zum Ende des aktuellen Mehrjährigen Finanzrahmens (MFF) 2027 stehen somit keine weiteren spezifischen EU-Mittel für diesen Zweck zur Verfügung. Zukünftige Dual-Use-Projekte müssen sich um Mittel aus dem allgemeinen CEF-Verkehrsbudget bewerben oder auf nationale bzw. andere Finanzierungsquellen zurückgreifen.

Regulatorische Aspekte: Neben der Infrastruktur arbeitet die EU an der Straffung grenzüberschreitender Verwaltungsverfahren, der Harmonisierung von Vorschriften (z.B. für Gefahrguttransporte), der Vereinfachung von Zollformalitäten und der Förderung der Digitalisierung. Unabhängig davon unterliegen Dual-Use-Güter selbst strengen EU-Exportkontrollvorschriften (Verordnung (EU) 2021/821), die bei Transporten beachtet werden müssen.

Das Auslaufen der dedizierten CEF-Mittel für militärische Mobilität markiert einen kritischen Punkt. Während der politische Rahmen (Aktionsplan, TEN-V-Ausrichtung) fortbesteht, könnte das Fehlen spezifischer Finanzmittel die Umsetzung verlangsamen und die Abhängigkeit von nationalen Verteidigungshaushalten oder weniger sicheren allgemeinen EU-Fördertöpfen erhöhen. Dies birgt die Gefahr, dass die Fortschritte bei der Verbesserung der militärischen Mobilität ins Stocken geraten oder dass Mitgliedstaaten mit geringerer Finanzkraft benachteiligt werden, insbesondere bei Projekten, deren rein zivile Rechtfertigung weniger stark ist. Es zeigt sich eine potenzielle Diskrepanz zwischen den strategischen Ambitionen auf EU-Ebene und den verfügbaren dedizierten Ressourcen.

Passend dazu:

- Verteidigungslogistik: Deutschlands Schlüsselrolle in der NATO-Strategie – Wie KI und Roboter die Bundeswehr voranbringen können

Deutscher Kontext: Strategische Rolle (Host Nation Support), OPLAN DEU, Nationale Politiken & Regelungen

Für Deutschland ergeben sich spezifische Rahmenbedingungen und Herausforderungen:

- Strategische Rolle: Als “Drehscheibe Deutschland” im Zentrum Europas ist das Land von herausragender Bedeutung für die logistische Unterstützung von NATO-Partnern (Host Nation Support – HNS), insbesondere bei Truppenverlegungen in Richtung Osteuropa. Dies stellt hohe Anforderungen an die Kapazität und Leistungsfähigkeit der nationalen Transportinfrastruktur.

- OPLAN DEU: Der Operationsplan Deutschland (OPLAN DEU) ist der nationale Verteidigungsplan, der mutmaßlich auch die Einbindung ziviler Ressourcen und Infrastrukturen in die Gesamtverteidigung vorsieht. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer effektiven Zivil-Militärischen Zusammenarbeit (ZMZ) und die Relevanz von Dual-Use-Konzepten für die nationale Sicherheitsarchitektur.

- Nationale Politiken: Die Bundesregierung hat die Sanierung und Modernisierung des Schienennetzes zu einer Priorität erklärt. Es existieren nationale Förderprogramme für den Bau und Ausbau von KV-Terminals. Zudem gibt es rechtliche Erleichterungen für Lkw im KV-Vor- und Nachlauf, wie Ausnahmen von der Kfz-Steuer oder von Sonn- und Feiertagsfahrverboten. Die Umsetzung erfordert eine enge Abstimmung zwischen dem Bund (insbesondere BMVg und BMDV) und den Ländern.

- Dual-Use-Güterkontrolle: Die nationalen Regelungen zur Exportkontrolle, umgesetzt durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), ergänzen die EU-Vorgaben und sind für Logistikunternehmen relevant, die potenziell kontrollierte Güter transportieren. Für bestimmte Länder gelten zudem spezifische Embargos oder Durchfuhrbeschränkungen, auch für Dual-Use-Güter.

- Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ): Deutschland verfügt über etablierte Strukturen der ZMZ, wie das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, das Zentrum ZMZ in Nienburg und die Landes- sowie Verbindungskommandos. Diese dienen der Koordination und gegenseitigen Unterstützung zwischen der Bundeswehr und zivilen Behörden und Organisationen, sowohl in Katastrophenfällen als auch im Kontext der Landes- und Bündnisverteidigung.

Es zeichnet sich jedoch eine potenzielle Lücke ab zwischen den strategischen Notwendigkeiten, die in Konzepten wie HNS und OPLAN DEU formuliert werden, und den praktischen Realitäten. Dazu zählen der teilweise unzureichende Zustand der Verkehrsinfrastruktur sowie administrative und bürokratische Hürden, die militärische Transporte erschweren können. Die Schließung dieser Lücke erfordert nicht nur erhebliche finanzielle Investitionen, sondern auch eine Optimierung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit (Effektivität der ZMZ-Strukturen im Verteidigungsfall) und möglicherweise Anpassungen im rechtlichen Rahmen, um schnellere und flexiblere Reaktionen zu ermöglichen.

Bewertung der Schlüsselinfrastruktur: Zustand des Schienennetzes, Terminals des Kombinierten Verkehrs

Die Leistungsfähigkeit des Dual-Use-Systems hängt maßgeblich vom Zustand der physischen Infrastruktur ab:

- Zustand des Schienennetzes: Das deutsche Schienennetz leidet unter einem erheblichen Investitionsstau. Viele Brücken, Stellwerke und Streckenabschnitte sind veraltet und sanierungsbedürftig. Umfangreiche Modernisierungs- und Sanierungsprogramme sind angelaufen, führen aber kurz- und mittelfristig zu erheblichen betrieblichen Einschränkungen und Pünktlichkeitsproblemen, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Der Güterverkehr auf der Schiene verzeichnete zuletzt rückläufige Transportmengen.

- Kapazität der KV-Terminals: Bestehende Terminals stoßen oft an ihre Kapazitätsgrenzen. Es besteht ein Bedarf an Erweiterungen (zusätzliche Gleise, Lagerflächen) und Modernisierungen (leistungsfähigere Kräne, längere Umschlaggleise für 740m-Züge, Digitalisierung der Abläufe). Beispiele für laufende oder geplante Ausbauten finden sich etwa in Kornwestheim oder Leipzig-Wahren.

- Spezifische Defizite für militärische Nutzung: Viele Streckenabschnitte und insbesondere Brücken erfüllen nicht die erforderlichen militärischen Lastenklassen (MLC) für den Transport schwerster Militärfahrzeuge wie Kampfpanzer. Es fehlt an einer ausreichenden Anzahl geeigneter Schwerlastwaggons (Flachwagen). Zudem verfügen viele KV-Terminals nicht über die notwendigen Verladeeinrichtungen (z.B. feste oder mobile Rampen) für das selbstständige Auf- und Abfahren von Militärfahrzeugen (RoRo-Fähigkeit). Sichere Abstell- und Bereitstellungsflächen sind ebenfalls oft Mangelware.

- Situation bei DB Cargo: Die wirtschaftlich angespannte Lage von DB Cargo, dem Hauptakteur im deutschen Schienengüterverkehr, und eine mögliche Reduzierung der Transportverträge durch die Bundeswehr werfen Fragen hinsichtlich der zukünftigen Abhängigkeit von diesem einen Anbieter für militärische Schienentransporte auf.

Der teilweise schlechte Zustand der bestehenden Schieneninfrastruktur stellt wohl das größte praktische Hindernis für die effektive Umsetzung eines leistungsfähigen Dual-Use-KV-Systems dar. Die notwendige Generalsanierung ist essenziell, führt aber zwangsläufig zu jahrelangen Baumaßnahmen und Streckensperrungen. Dies schafft einen schwierigen Zielkonflikt zwischen dem langfristigen Aufbau von Fähigkeiten und der kurz- bis mittelfristigen Sicherstellung der operativen Verfügbarkeit für zivile und militärische Nutzer gleichermaßen. Die langen Zeiträume für grundlegende Infrastrukturerneuerungen stehen zudem im Kontrast zur wahrgenommenen geopolitischen Dringlichkeit.

Wichtige Akteure und ihre Rollen

Ein erfolgreiches Dual-Use-System erfordert das koordinierte Zusammenspiel einer Vielzahl von Akteuren:

- Militär: Bundeswehr (Logistikkommando, Streitkräftebasis, Kommando Territoriale Aufgaben), NATO-Partner (als Nutzer im Rahmen von HNS). Definieren militärische Anforderungen, nutzen die Infrastruktur.

- Regierung: Bundesministerien (BMDV für Verkehr/Infrastruktur, BMVg für Verteidigung, BMWK/BAFA für Exportkontrolle), Landesregierungen (Raumordnung, Genehmigungen), Bundesnetzagentur (Regulierung des Netzzugangs). Legen politische Rahmenbedingungen fest, stellen Finanzmittel bereit, erlassen Vorschriften.

- Infrastrukturbetreiber: Primär DB InfraGO AG (als Eigentümer und Betreiber des Großteils des deutschen Schienennetzes), potenziell auch private Infrastrukturbetreiber. Verantwortlich für Unterhalt, Ausbau und Betrieb der Infrastruktur.

- Transportoperateure: DB Cargo, private Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) im Güterverkehr, Speditionen und Lkw-Unternehmen (für Vor- und Nachlauf), Terminalbetreiber (z.B. DUSS – Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße), Logistikdienstleister (z.B. DB Schenker). Erbringen die eigentlichen Transport- und Umschlagleistungen.

- Industrieverbände: Vertretungen der Logistik-, Transport- und ggf. Verteidigungsindustrie (z.B. BDI, DSLV, VDV). Bündeln Interessen, bringen Expertise ein, wirken an Standardisierungen mit.

- EU-Institutionen: Europäische Kommission (insbesondere GD MOVE, GD DEFIS), Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD), Exekutivagentur CINEA (Fördermittelverwaltung), Europäisches Parlament, Rat der EU. Setzen den europäischen Politikrahmen, stellen Finanzmittel bereit, fördern die grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Passend dazu:

- Hybrider, multimodaler Logistikverkehr (Straße-Schiene) in Deutschland mit zivil-militärischer Doppelnutzung

Operationalisierung des Dual-Use-Kombinierten Verkehrs: Herausforderungen und Voraussetzungen

Die Umsetzung eines funktionierenden Dual-Use-KV-Systems erfordert die Überwindung zahlreicher praktischer Herausforderungen und die Schaffung spezifischer Voraussetzungen in den Bereichen Infrastruktur, Regulierung, Governance, Sicherheit und Finanzierung.

Infrastrukturelle Engpässe und Ertüchtigungsbedarf

Die physische Infrastruktur muss an vielen Stellen angepasst und ausgebaut werden, um den doppelten Anforderungen gerecht zu werden:

- Kapazitätsengpässe: Sowohl auf wichtigen Schienenkorridoren als auch in den KV-Terminals bestehen Kapazitätsengpässe, die den Verkehrsfluss behindern. Abhilfe schaffen sollen der Ausbau von Strecken (z.B. zusätzliche Gleise), die Digitalisierung (ETCS Level 2/3 zur Kapazitätssteigerung) und der Ausbau sowie die Effizienzsteigerung von Terminals.

- Modernisierungsbedarf: Veraltete Stellwerkstechnik muss durch digitale Systeme (DSTW) ersetzt werden. Die Elektrifizierung weiterer Strecken ist notwendig. Strecken müssen für den Einsatz von 740 Meter langen Güterzügen ertüchtigt werden, um die Effizienz zu steigern. Der schlechte Zustand vieler Brücken und Gleisanlagen erfordert umfassende Sanierungen.

- Militärische Lastenklassen (MLC): Eine zentrale Herausforderung ist die Sicherstellung, dass strategisch wichtige Routen und insbesondere Brückenbauwerke die hohen militärischen Lastenklassen (z.B. MLC 100 oder 120 für schwere Kampfpanzer) tragen können. Dies erfordert oft spezifische und kostspielige Verstärkungsmaßnahmen, die über die normalen zivilen Standards hinausgehen.

- Terminalfähigkeiten: KV-Terminals müssen für die militärische Nutzung ertüchtigt werden. Dies umfasst die Installation von ausreichend dimensionierten Krananlagen für schwere Lasten, die Schaffung geeigneter Rampen (feste Kopf- oder Seitenrampen, mobile Systeme) für das Verladen von Rad- und Kettenfahrzeugen (RoRo-Fähigkeit), die Bereitstellung gesicherter Park-, Abstell- und Bereitstellungsflächen sowie potenziell erhöhte Sicherheitsvorkehrungen (Zäune, Überwachung).

Die flächendeckende Ertüchtigung des Netzes auf hohe MLC-Standards stellt eine erhebliche technische und finanzielle Herausforderung dar. Eine Priorisierung ist unumgänglich. Sie wird sich voraussichtlich auf vordefinierte strategische Korridore konzentrieren müssen, die in Abstimmung mit NATO- und EU-Planungen festgelegt werden und beispielsweise wichtige Häfen, Militärstandorte und Routen in Richtung Osten verbinden. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass nicht die gesamte KV-Infrastruktur vollständig “militarisiert” werden kann oder muss, sondern ein abgestuftes Fähigkeitsprofil über das Netzwerk hinweg entstehen wird.

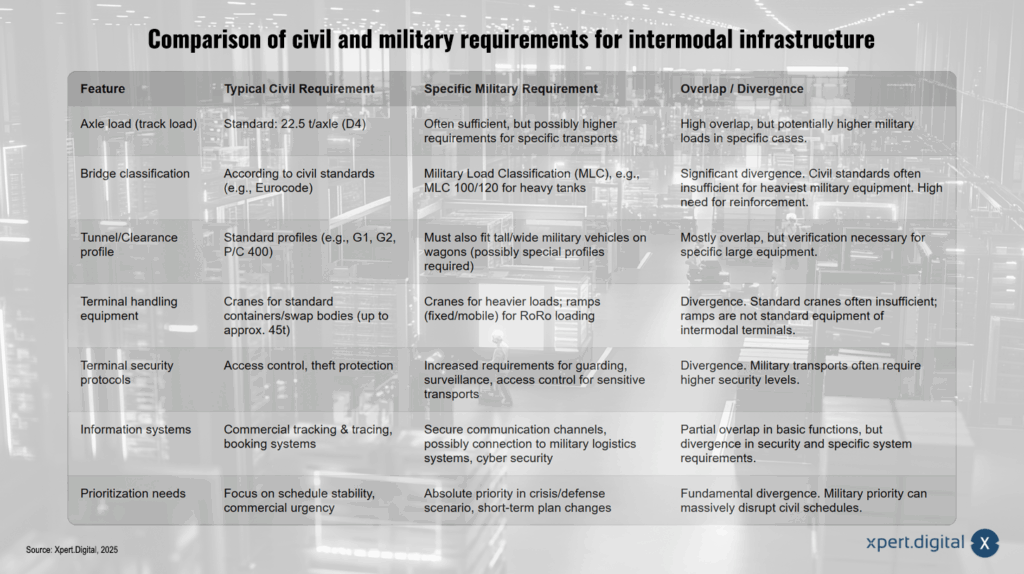

Die folgende Tabelle veranschaulicht den Vergleich zwischen typischen zivilen und spezifischen militärischen Anforderungen an die KV-Infrastruktur:

Vergleich ziviler und militärischer Anforderungen an KV-Infrastruktur

Der Vergleich zwischen zivilen und militärischen Anforderungen an die KV-Infrastruktur zeigt sowohl Überschneidungen als auch signifikante Abweichungen. Während die zivilen Anforderungen häufig auf Standards wie einer Streckenlast von 22,5 t/Achse (D4) basieren, müssen militärische Infrastrukturen punktuell höheren Lasten standhalten, beispielsweise bei schweren Transporten. Ähnlich verhält es sich bei Brücken, die zivile Normen wie den Eurocode einhalten, aber oft nicht für schwerstes Militärgerät ausreichen, was eine Anpassung oder Verstärkung erfordert. Auch bei Tunnel- und Lichtraumprofilen existieren Überschneidungen, allerdings müssen diese für besonders hohe oder breite Militärfahrzeuge geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Bei Terminal-Umschlaggeräten gibt es größere Unterschiede: Während zivile Terminals Kräne für Standardcontainer verwenden, benötigen militärische Anwendungen häufig speziellere Anlagen, wie Kräne für schwerere Lasten oder Rampen für RoRo-Verladungen, die in zivilen Terminals nicht Standard sind. Sicherheitsprotokolle spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, wobei militärische Transporte strengere Anforderungen an Überwachung und Zugangskontrolle haben. Hinsichtlich Informationssystemen gibt es Gemeinsamkeiten in den Basisfunktionen, aber das Militär erfordert sichere Kommunikationswege, eine Integration in militärische Logistiksysteme und hohe Cyber-Sicherheitsstandards. Beim Priorisierungsbedarf zeigen sich fundamentale Unterschiede, da militärische Transporte in Krisensituationen absolute Vorfahrt haben, was zivile Fahrpläne erheblich beeinflussen kann. Insgesamt ist eine sorgfältige Abwägung der unterschiedlichen Anforderungen und eine entsprechende Anpassung der Infrastruktur notwendig, um sowohl zivile als auch militärische Bedürfnisse zu erfüllen.

Regulatorische und bürokratische Hürden

Neben den physischen Engpässen stellen regulatorische und administrative Hürden erhebliche Hindernisse dar:

- Grenzüberschreitende Genehmigungen: Die Beschleunigung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren für militärische Transporte über EU-Binnengrenzen hinweg ist ein Kernziel der EU-Militär-Mobilitäts-Initiative (Ziel: max. 3 Arbeitstage). Dies bleibt jedoch eine große Herausforderung, insbesondere für überdimensionale Transporte (Schwertransporte) und den Transport von Gefahrgütern. Es erfordert erhebliche Anstrengungen auf nationaler Ebene zur Anpassung von Vorschriften und Prozessen sowie eine bessere internationale Abstimmung.

- Gefahrguttransporte: Die Harmonisierung der unterschiedlichen nationalen Vorschriften für den Transport militärischer Gefahrgüter ist komplex, aber für einen reibungslosen grenzüberschreitenden Verkehr unerlässlich.

- Standardisierungsdefizite: Fehlende einheitliche technische oder operative Standards bei verschiedenen Terminalbetreibern oder zwischen nationalen Bahnsystemen können die nahtlose Interoperabilität militärischer Transporte behindern.

- Zollformalitäten: Die Digitalisierung und Vereinfachung von Zollanmeldungen und -verfahren für militärische Güter, die in das, aus dem oder durch das Zollgebiet der Union bewegt werden, ist notwendig, um administrative Verzögerungen zu reduzieren.

Die Überwindung dieser regulatorischen Hürden erfordert erheblichen politischen Willen und nachhaltige Anstrengungen sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene. Es besteht das Risiko, dass Fortschritte in den einzelnen Mitgliedstaaten ungleichmäßig erfolgen, was dazu führen könnte, dass Engpässe lediglich an Grenzen verlagert werden, an denen die Verfahren noch nicht ausreichend gestrafft wurden. Die Digitalisierung ist ein Schlüsselelement, erfordert aber Investitionen, interoperable Systeme und Vereinbarungen zum Datenaustausch, was wiederum auf Bedenken hinsichtlich Souveränität oder Sicherheit stoßen kann.

Governance und operative Modelle

Die Steuerung eines Dual-Use-Systems erfordert neue Formen der Zusammenarbeit und klare Regelungen:

- Balance der Prioritäten: Es bedarf eines robusten Governance-Rahmens, der klare Zugangsregeln, Fahrplanverfahren und Priorisierungsprotokolle für Normalzeiten versus Krisensituationen definiert. Dies benötigt eine eindeutige rechtliche Grundlage und detaillierte vertragliche Vereinbarungen zwischen den beteiligten Akteuren.

- Koordinationsmechanismen: Die Einrichtung permanenter Koordinationsgremien unter Beteiligung von Militär, Regierungsstellen, Infrastrukturbetreibern und Transportoperateuren ist notwendig für die strategische Planung, das operative Management und die Konfliktlösung. Auf nationaler Ebene werden ressortübergreifende Koordinationsgruppen empfohlen.

- Kostenverteilung und Finanzierung: Es muss geklärt werden, wie Investitions- und Betriebskosten zwischen Verteidigungshaushalten, zivilen Verkehrsetats und ggf. den Nutzern aufgeteilt werden. Die Entwicklung von Modellen zur Mischfinanzierung (national, EU, privat) ist zu prüfen.

- Betreibermodelle: Es sollten Alternativen oder Ergänzungen zur alleinigen Abhängigkeit von einem Hauptakteur wie DB Cargo geprüft werden. Dies könnte die Einbindung privater Operateure über spezifische Leistungsvereinbarungen (Service Level Agreements) für militärische Transporte beinhalten.

Die Schaffung eines funktionierenden Governance-Modells, das sowohl militärische Dringlichkeit als auch zivile kommerzielle Bedürfnisse befriedigt, ist eine komplexe Aufgabe. Sie erfordert den Aufbau von Vertrauen und Transparenz zwischen Sektoren, die traditionell eher getrennt agieren (Verteidigung und kommerzielle Logistik). Es müssen möglicherweise Mechanismen entwickelt werden, um zivile Operateure für die Bereithaltung von Surge-Kapazitäten oder für die Akzeptanz von Störungen während militärischer Priorisierungen zu kompensieren, was wiederum Verhandlungen und eine gesicherte Finanzierung voraussetzt.

Sicherheitsaspekte

Die gemeinsame Nutzung kritischer Infrastruktur erhöht die Sicherheitsanforderungen:

- Physische Sicherheit: Kritische Infrastrukturelemente (Terminals, Brücken, Stellwerke) und die militärischen Transporte selbst müssen vor Sabotage, Diebstahl, Spionage oder Angriffen geschützt werden.

- Cybersicherheit: Die Absicherung von Leitsystemen (z.B. ETCS, Stellwerke), Kommunikationsnetzen und Logistikmanagement-Software gegen Cyberangriffe ist von überragender Bedeutung, da ein Ausfall oder eine Manipulation katastrophale Folgen haben könnte.

- Informationssicherheit: Sensible Daten über militärische Bewegungen, Transportrouten und Ladung müssen vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.

Die Integration ziviler und militärischer Logistik auf gemeinsamer Infrastruktur vergrößert die potenzielle Angriffsfläche für physische und Cyber-Bedrohungen. Zivile Systeme könnten zu Einfallstoren für Angriffe auf militärische Logistik werden und umgekehrt. Die zunehmende Digitalisierung steigert zwar die Effizienz, erhöht aber auch die Cyber-Risiken. Umfassende Sicherheitskonzepte müssen daher koordiniert zwischen militärischen und zivilen Stellen (Polizei, Nachrichtendienste, Infrastrukturbetreiber, Operateure) entwickelt und umgesetzt werden. Dies kann zusätzliche Kosten und operative Komplexität verursachen und erfordert eine ständige Abwägung zwischen Sicherheit und betrieblicher Effizienz.

Finanzierungs- und Investitionsstrategien

Die Finanzierung der notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen ist eine Kernfrage:

- Primäre Finanzierungsquelle: Verteidigungshaushalte werden als wesentliche Quelle vorgeschlagen, wobei Investitionen in Dual-Use-Infrastruktur mit der Notwendigkeit zur “Sicherung der Verteidigungsfähigkeit” und der Erfüllung nationaler und Bündnisverpflichtungen begründet werden.

- EU-Fördermittel: Auch wenn die dedizierten CEF-Mittel für militärische Mobilität ausgeschöpft sind, können zukünftige Projekte versuchen, Mittel aus dem allgemeinen CEF-Verkehrsbudget, potenziell aus zukünftigen MFF-Perioden oder anderen EU-Programmen (z.B. Regionalförderung) zu akquirieren. Hierfür ist der Nachweis des klaren Dual-Use-Charakters und der Synergien entscheidend.

- Nationale Verkehrshaushalte: Kofinanzierung aus regulären Infrastrukturbudgets ist dort sinnvoll, wo signifikante zivile Vorteile (Kapazitätssteigerung, Effizienzgewinne) realisiert werden.

- Private Investitionen: Die Möglichkeiten einer Kofinanzierung durch den Privatsektor, etwa im Rahmen von Public-Private Partnerships (PPP) für Terminalausbauten oder Technologieimplementierungen, sollten ausgelotet werden (obwohl in den vorliegenden Quellen nicht explizit detailliert).

Nach dem Auslaufen der spezifischen CEF-Förderlinie für militärische Mobilität könnte die verstärkte Abhängigkeit von nationalen Verteidigungshaushalten dazu führen, dass Finanzierungsentscheidungen stärker von rein militärischen Prioritäten geleitet werden. Es besteht das Risiko, dass die Optimierung ziviler Mitnutzungsvorteile in den Hintergrund tritt, wenn Zielkonflikte auftreten, es sei denn, dies wird durch starke Governance-Strukturen explizit gesteuert und eingefordert. Dies könnte das volle Synergiepotenzial des Dual-Use-Ansatzes untergraben.

Strategische Empfehlungen für ein integriertes Dual-Use-Transportnetzwerk

Fallbeispiele und bewährte Praktiken (Illustrativ)

Um die abstrakten Konzepte greifbarer zu machen, ist eine Betrachtung konkreter Infrastrukturen und Erfahrungen hilfreich.

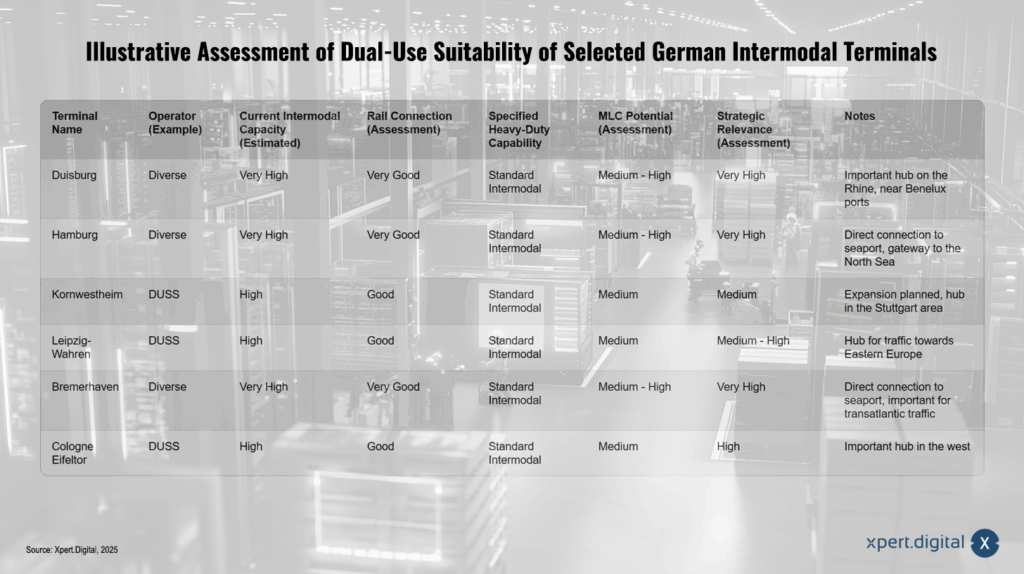

Analyse ausgewählter Terminals/Korridore auf Dual-Use-Eignung

Die Eignung eines KV-Terminals oder eines Schienenkorridors für eine effektive Dual-Use-Nutzung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die bestehende Umschlagkapazität, die Qualität der Bahnanbindung, die aktuelle und potenziell erreichbare Tragfähigkeit (MLC), die strategische Lage (Nähe zu Häfen, Militärbasen, Hauptverkehrsachsen), Erweiterungsmöglichkeiten und Sicherheitsaspekte.

Die folgende Tabelle gibt eine illustrative Einschätzung der Dual-Use-Eignung für einige in den Quellen genannte deutsche KV-Terminals. Es ist zu betonen, dass dies auf begrenzten Informationen basiert und eine detaillierte technische Prüfung vor Ort für eine definitive Bewertung unerlässlich ist.

Illustrative Bewertung der Dual-Use-Eignung ausgewählter deutscher KV-Terminals

Illustrative Bewertung der Dual-Use-Eignung ausgewählter deutscher KV-Terminals – Bild: Xpert.Digital

Die Bewertung der Dual-Use-Eignung ausgewählter deutscher KV-Terminals zeigt eine klare Hierarchie hinsichtlich Kapazität, Bahnanbindung, Schwerlastfähigkeit, MLC-Potenzial und strategischer Relevanz. Duisburg präsentiert sich als wichtiger Hub am Rhein in der Nähe der Benelux-Häfen und punktet mit sehr hoher Kapazität, exzellenter Bahnanbindung und strategischer Bedeutung. Ähnlich hoch bewertet ist Hamburg, das durch seine direkte Verbindung zum Seehafen und die Funktion als Tor zur Nordsee hervorsticht. In Bremerhaven wird die strategische Funktion durch die Anbindung an transatlantische Verkehre unterstrichen. Kornwestheim und Leipzig-Wahren haben zwar eine etwas geringere strategische Bedeutung, fungieren jedoch als wichtige Knotenpunkte für regionale Verkehre und Ost-West-Verbindungen. Köln Eifeltor erweist sich als zentraler Knoten im Westen mit guter Bahnanbindung und mittlerem bis hohem MLC-Potenzial. Insgesamt verdeutlicht die Analyse die unterschiedlichen Stärken der Terminals und ihre jeweilige Funktion im deutschen Netzwerk des Kombinierten Verkehrs.

Anmerkung: Die Bewertungen für MLC-Potenzial und strategische Relevanz sind qualitative Einschätzungen basierend auf den Quellen und allgemeinen geografisch-strategischen Überlegungen.

Diese Tabelle verdeutlicht, dass nicht alle Terminals gleichermaßen für eine militärische Ertüchtigung geeignet oder strategisch relevant sind. Investitionen sollten sich auf Knotenpunkte konzentrieren, die aufgrund ihrer Lage, Kapazität und ihres Ausbaupotenzials den größten strategischen Mehrwert für die Dual-Use-Nutzung versprechen.

Lehren aus implementierten Dual-Use-Projekten oder grenzüberschreitenden Initiativen

Erfahrungen aus bereits durchgeführten Projekten und Übungen können wertvolle Hinweise für die zukünftige Gestaltung liefern:

- CEF-geförderte Projekte: Die Analyse der 95 durch CEF Military Mobility kofinanzierten Projekte kann Aufschluss darüber geben, welche Arten von Maßnahmen besonders erfolgreich waren und wo Herausforderungen auftraten (z.B. bei der Einhaltung von Zeitplänen, der Koordination zwischen zivilen und militärischen Akteuren oder bei grenzüberschreitenden Abstimmungen).

- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Projekte wie Rail Baltica, das explizit auch Dual-Use-Aspekte berücksichtigt, oder spezifische bilaterale Abkommen zur Erleichterung militärischer Transporte können als Modelle für Governance-Strukturen und Kooperationsmechanismen dienen.

- Übungen: Militärische Übungen, die grenzüberschreitende Verlegungen testen, sind entscheidend, um praktische Engpässe in der Infrastruktur oder in den administrativen Prozessen zu identifizieren und Verbesserungspotenziale aufzudecken.

- Bewährte Praktiken (Best Practices): Erfolgreiche Beispiele für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern, für die Mobilisierung von Finanzmitteln oder für die Vereinfachung von Vorschriften sollten identifiziert und verbreitet werden. Interessant ist beispielsweise die Frage, warum manche Verlader trotz der Herausforderungen erfolgreich auf die Schiene setzen, während Wettbewerber dies nicht tun.

Eine bemerkenswerte Beobachtung aus der bisherigen CEF-Förderung ist die geringe Anzahl von Projekten mit explizit grenzüberschreitendem Charakter (nur 2 von 95 geförderten Projekten). Dies könnte darauf hindeuten, dass entweder nationale Prioritäten bei der Projektauswahl dominierten oder dass die Komplexität der Koordination und Planung grenzüberschreitender Projekte eine erhebliche Hürde darstellt. Dies steht potenziell im Widerspruch zum strategischen Ziel, nahtlose transnationale Transportkorridore für die militärische Mobilität zu schaffen, und unterstreicht die Notwendigkeit, die grenzüberschreitende Dimension zukünftig stärker zu fördern und zu erleichtern.

Passend dazu:

- Resilienz durch Technologie: Wie Dual-Use-Konzepte die Versorgung und Deutschlands Infrastruktur sichern

Strategische Empfehlungen und Zukunftsausblick

Die Schaffung eines integrierten, resilienten und effizienten Dual-Use-Transportnetzwerks im Kombinierten Verkehr ist eine strategische Notwendigkeit für Deutschland und Europa. Um dieses Ziel zu erreichen, sind konzertierte Anstrengungen aller beteiligten Akteure und eine klare Zukunftsperspektive erforderlich.

Handlungsempfehlungen

Basierend auf der Analyse ergeben sich folgende Empfehlungen:

Für politische Entscheidungsträger (EU & National):

- Nachhaltige Finanzierung sicherstellen: Langfristige und verlässliche Finanzierungsmechanismen für Dual-Use-Infrastruktur über den aktuellen MFF hinaus entwickeln.

- Regulatorische Harmonisierung beschleunigen: Verfahren für grenzüberschreitende Genehmigungen (insbesondere für Gefahrgut und Großraumtransporte) und Zollformalitäten weiter vereinheitlichen und digitalisieren.

- ZMZ/CIMIC-Rahmen stärken: Die Strukturen und Prozesse der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit weiterentwickeln und an die Erfordernisse der Gesamtverteidigung anpassen.

- Robuste Governance-Modelle vorschreiben: Klare rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen für die gemeinsame Nutzung und Priorisierung von Dual-Use-Infrastruktur schaffen.

- Strategische Korridore priorisieren: Investitionen auf die Ertüchtigung der wichtigsten transnationalen Korridore für die militärische Mobilität konzentrieren.

Für Infrastrukturbetreiber (z.B. DB InfraGO):

- Dual-Use-Anforderungen integrieren: Militärische Anforderungen (MLC, Ladeprofile, Sicherheit) systematisch in die langfristigen Netzentwicklungs- und Sanierungspläne aufnehmen.

- Priorisierte Ertüchtigung umsetzen: Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen auf den strategisch relevanten Korridoren vorantreiben.

- Baustellenmanagement optimieren: Die Koordination von Baumaßnahmen verbessern, um die Auswirkungen auf den zivilen und militärischen Verkehr zu minimieren.

- Cybersicherheit erhöhen: Investitionen in die Absicherung digitaler Leit- und Sicherungstechnik tätigen.

Für militärische Planer:

- Anforderungen klar definieren: Sich wandelnde militärische Transportbedarfe präzise formulieren und frühzeitig an zivile Planungsstellen kommunizieren.

- Aktiv an Governance beteiligen: In gemeinsamen Planungs- und Steuerungsgremien mitwirken.

- Regelmäßig üben: Infrastruktur und Verfahren durch realistische Übungen testen und validieren.

- Beziehungen pflegen: Partnerschaften mit zivilen Logistikanbietern aufbauen und pflegen.

Für Logistikoperateure:

- Beteiligung prüfen: Chancen und Risiken einer Teilnahme an Dual-Use-Modellen evaluieren.

- Flexible Modelle entwickeln: Operative Flexibilität schaffen, um auf potenzielle militärische Priorisierungen reagieren zu können.

- Dialog suchen: Aktiven Austausch mit militärischen und staatlichen Stellen pflegen.

- Compliance sicherstellen: Einhaltung aller Transportvorschriften, insbesondere für sensible oder kontrollierte Güter, gewährleisten.

Übergreifend:

- Permanente Dialogplattformen etablieren: Multi-Stakeholder-Gremien für kontinuierlichen Austausch, gemeinsame Planung und Problemlösung schaffen.

- Pilotprojekte initiieren: Auf strategisch wichtigen Korridoren Pilotprojekte starten, um operative Modelle in der Praxis zu testen und schrittweise zu optimieren.

Zukunftstrends: Auswirkungen von Digitalisierung, Automatisierung und Ökologisierung

Die zukünftige Entwicklung der Dual-Use-Logistik wird maßgeblich von technologischen Trends beeinflusst:

- Digitalisierung: Technologien wie die Digitale Automatische Kupplung (DAK), das europäische Zugsicherungssystem ETCS und digitale Plattformen für das Kapazitätsmanagement und den grenzüberschreitenden Datenaustausch bieten erhebliche Potenziale zur Effizienzsteigerung und Interoperabilität – sowohl für zivile als auch für militärische Verkehre. Gleichzeitig erhöhen sie jedoch die Angriffsfläche für Cyber-Bedrohungen.

- Automatisierung: Automatisierte Umschlagprozesse in Terminals und potenziell zukünftig autonom fahrende Lkw oder Züge könnten die Umschlagzeiten verkürzen und den Personalbedarf verändern, was auch Auswirkungen auf die Organisation und Flexibilität von Dual-Use-Operationen hätte.

- Ökologisierung (Greening): Der politische Druck zur Dekarbonisierung des Verkehrs verstärkt den Trend zur Verlagerung auf die Schiene und den KV. Die Entwicklung alternativer Antriebe (Wasserstoff, Batterieelektrisch) für Lokomotiven und Lkw im Vor-/Nachlauf muss jedoch auch die militärischen Anforderungen an Reichweite, Betankungs-/Ladeinfrastruktur (auch im Einsatzgebiet) und Robustheit berücksichtigen.

Diese technologischen Fortschritte bieten die Chance, die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Dual-Use-Logistik erheblich zu steigern. Sie bringen aber auch neue Komplexitäten und potenzielle Schwachstellen mit sich (Cybersicherheit, Bedarf an spezialisierter Infrastruktur, Interoperabilität neuer Systeme). Eine proaktive Auseinandersetzung mit diesen Trends und die Berücksichtigung ihrer spezifischen militärischen Implikationen in der strategischen Planung sind daher unerlässlich, um die Chancen zu nutzen und die Risiken zu managen.

Auf dem Weg zu einem integrierten, resilienten und effizienten Dual-Use-Transportnetzwerk für Europa

Die strategische Notwendigkeit, die zivilen und militärischen Anforderungen an die Transportlogistik zu integrieren, ist unübersehbar. Der Kombinierte Verkehr Schiene-Straße bietet als Dual-Use-System erhebliche Potenziale zur Steigerung der Effizienz, zur Stärkung der Resilienz und zur Verbesserung der strategischen Handlungsfähigkeit Deutschlands und Europas. Die Vorteile reichen von wirtschaftlichen und ökologischen Gewinnen bis hin zur direkten Unterstützung der nationalen und Bündnisverteidigung.

Die Realisierung dieser Potenziale erfordert jedoch die Überwindung signifikanter Herausforderungen: den Abbau des Investitionsstaus in der Infrastruktur, die Harmonisierung von Vorschriften, die Etablierung effektiver Governance-Strukturen und die Gewährleistung von Sicherheit in einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft.

Der Weg zu einem wirklich integrierten, resilienten und effizienten Dual-Use-Transportnetzwerk erfordert nachhaltigen politischen Willen, eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure aus Militär, Politik, Verwaltung und Wirtschaft, gezielte Investitionen in strategisch wichtige Infrastrukturen und eine kontinuierliche Anpassung an technologische Entwicklungen und sich ändernde Rahmenbedingungen. Eine leistungsfähige Dual-Use-Logistik ist kein Selbstzweck, sondern ein entscheidender Baustein für die wirtschaftliche Prosperität, die gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit und die strategische Autonomie Europas in einer unsicheren Welt.

🎯📊 Integration einer unabhängigen und Datenquellen-übergreifenden KI-Plattform 🤖🌐 für alle Unternehmensbelange

Integration einer unabhängigen und Datenquellen-übergreifenden KI-Plattform für alle Unternehmensbelange - Bild: Xpert.Digital

KI-Gamechanger: Die flexibelste KI-Plattform - Maßgeschneiderte Lösungen, die Kosten senken, Ihre Entscheidungen verbessern und die Effizienz steigern

Unabhängige KI-Plattform: Integriert alle relevanten Unternehmensdatenquellen

- Diese KI-Plattform interagiert mit allen spezifischen Datenquellen

- Von SAP, Microsoft, Jira, Confluence, Salesforce, Zoom, Dropbox und vielen andere Daten-Management-Systmen

- Schnelle KI-Integration: Maßgeschneiderte KI-Lösungen für Unternehmen in Stunden oder Tagen, anstatt Monaten

- Flexible Infrastruktur: Cloud-basiert oder Hosting im eigenen Rechenzentrum (Deutschland, Europa, freie Standortwahl)

- Höchste Datensicherheit: Einsatz in Anwaltskanzleien ist der sichere Beweis

- Einsatz über die unterschiedlichsten Unternehmensdatenquellen hinweg

- Wahl der eigenen bzw. verschiedenen KI-Modelle (DE,EU,USA,CN)

Herausforderungen, die unsere KI-Plattform löst

- Mangelnde Passgenauigkeit herkömmlicher KI-Lösungen

- Datenschutz und sichere Verwaltung sensibler Daten

- Hohe Kosten und Komplexität individueller KI-Entwicklung

- Mangel an qualifizierten KI-Fachkräften

- Integration von KI in bestehende IT-Systeme

Mehr dazu hier:

Wir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der KI-Strategie

☑️ Pioneer Business Development

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie unten das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

Xpert.Digital - Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.

Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.

Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.

Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus