Mehr als nur ein Link: Wie ein simpler 2D-Matrixcode zur Hightech-Waffe gegen Produktpiraten wird

Xpert Pre-Release

Sprachauswahl 📢

Veröffentlicht am: 6. August 2025 / Update vom: 7. August 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Mehr als nur ein Link: Wie ein simpler 2D-Matrixcode zur Hightech-Waffe gegen Produktpiraten wird – Bild: Xpert.Digital

Nie wieder auf Fälschungen hereinfallen? So einfach schützen Sie sich mit einem Handy-Scan und Produktfälschung erkennen: Dieser Code auf Ihrer Verpackung verrät sofort die Wahrheit

Die Globale Herausforderung: Der GS1 2D-Matrixcode als Instrument im Kampf gegen Produktfälschungen

Warum ist der Schutz vor Produktfälschungen heute eine kritische unternehmerische und gesellschaftliche Notwendigkeit?

Der Schutz vor Produktfälschungen hat sich von einer Nischensorge zu einer zentralen strategischen Notwendigkeit für Unternehmen und einer dringenden gesellschaftlichen Aufgabe entwickelt. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und reichen von massiven wirtschaftlichen Schäden bis hin zu akuten Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern. Das Ausmaß des Problems ist global und systemisch. Laut Berichten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) machten gefälschte und raubkopierte Waren im Jahr 2021 bis zu 2,3 % des Welthandels aus, was einem geschätzten Wert von 467 Milliarden US-Dollar entspricht. Innerhalb der Europäischen Union erreichten diese illegalen Importe im Jahr 2019 einen Anteil von bis zu 5,8 % der Gesamteinfuhren, was einem Wert von 119 Milliarden Euro gleichkommt.

Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen sind verheerend. Eine Studie für die deutsche Volkswirtschaft bezifferte den durch Produkt- und Markenpiraterie entstandenen Schaden auf 54,5 Milliarden Euro, was zum Verlust von rund 500.000 Arbeitsplätzen führte. Allein der deutsche Maschinen- und Anlagenbau, eine Schlüsselindustrie, erleidet laut dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) jährlich Schäden in Höhe von über 7 Milliarden Euro. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Fälschungen nicht nur einzelne Unternehmen treffen, sondern ganze Volkswirtschaften schwächen, indem sie Innovationen entwerten, Steuereinnahmen untergraben und fairen Wettbewerb verzerren.

Über die rein wirtschaftlichen Verluste hinaus stellen Fälschungen eine direkte und oft unterschätzte Gefahr für die Verbraucher dar. Beschlagnahmte Waren werden zu 97 % als Produkte eingestuft, von denen ein „schwerwiegendes Risiko“ ausgeht. Dies betrifft eine breite Palette von Branchen, darunter Kosmetika, Kinderspielzeug, Elektronik und Kfz-Ersatzteile. Ein gefälschtes Bremsbelag-Set kann zu tödlichem Versagen führen, und ein nicht zertifiziertes Spielzeug kann giftige Substanzen enthalten. Besonders kritisch ist die Lage im pharmazeutischen Sektor. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass weltweit bis zu 10 % aller Medikamente gefälscht sind, in Entwicklungsländern liegt dieser Anteil sogar noch höher. Diese gefälschten Arzneimittel können falsche Wirkstoffe, gar keine Wirkstoffe oder sogar giftige Substanzen enthalten und stellen somit eine lebensbedrohliche Gefahr für Patienten dar, die auf wirksame und sichere Medikamente angewiesen sind.

Die Dynamik des Problems hat sich in den letzten Jahren durch den Aufstieg des E-Commerce dramatisch verändert. Online-Marktplätze und der direkte Versand per Post haben die Eintrittsbarrieren für Fälscher erheblich gesenkt. Dies verlagert das Problem von großen Containerlieferungen, die an Zollstellen abgefangen werden können, hin zu unzähligen kleinen Paketen, die direkt an die Endverbraucher gesendet werden. Diese Fragmentierung macht die traditionelle Strafverfolgung zunehmend ineffektiv und erfordert neue Lösungsansätze, die nicht nur die B2B-Lieferkette absichern, sondern auch den Endverbraucher in den Schutzprozess einbeziehen.

Letztlich geht die Bedrohung weit über den unmittelbaren finanziellen Schaden hinaus und erodiert das Fundament einer Marke: das Vertrauen. Wenn ein Verbraucher unwissentlich ein minderwertiges gefälschtes Produkt erwirbt, wird die negative Erfahrung oft der Originalmarke zugeschrieben, was zu einem irreparablen Imageschaden führen kann. In sicherheitskritischen Branchen kann ein durch ein Plagiat verursachter Unfall zu enormen Haftungsansprüchen gegen den Originalhersteller führen. Eine robuste Fälschungsschutzstrategie ist daher keine reine Kostenstelle zur Schadensvermeidung mehr, sondern eine strategische Investition in den Marktwert, das Risikomanagement und die langfristige Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Grundlagen der GS1 2D-Codes

Was genau ist ein GS1 2D-Code und wie unterscheidet er sich von einem herkömmlichen Barcode?

Ein GS1 2D-Code ist eine zweidimensionale, matrixförmige Grafik, die Informationen sowohl horizontal als auch vertikal speichert. Dies ist der grundlegende strukturelle Unterschied zu einem herkömmlichen, eindimensionalen (1D) Strichcode, wie dem EAN- oder UPC-Code, der Daten ausschließlich in der horizontalen Abfolge von unterschiedlich breiten Strichen und Lücken kodiert.

Diese zweidimensionale Struktur hat weitreichende Konsequenzen. Die wichtigste ist eine signifikant höhere Datenspeicherkapazität auf wesentlich kleinerem Raum. Während ein klassischer 1D-Barcode in der Regel nur eine einzige Information enthält – die Global Trade Item Number (GTIN) zur Produktidentifikation an der Kasse – kann ein GS1 2D-Code neben der GTIN eine Fülle an zusätzlichen Datenattributen aufnehmen. Dazu gehören beispielsweise die Chargen- oder Losnummer, das Verfallsdatum und eine eindeutige Seriennummer für jedes einzelne Produkt. Dadurch wird der Code von einem einfachen Preisabruf-Werkzeug zu einem reichhaltigen, mobilen Datenträger, der detaillierte Informationen über das spezifische Produkt liefert.

Ein weiterer funktionaler Vorteil ist die omnidirektionale Lesbarkeit. 2D-Codes können aus jedem Winkel (0-360 Grad) gescannt werden, was die Effizienz und Geschwindigkeit des Scanvorgangs erheblich verbessert. Dies ist besonders in automatisierten Hochgeschwindigkeitsumgebungen, wie sie in der Produktion oder Logistik üblich sind, von großem Vorteil, da die exakte Ausrichtung des Produkts zum Scanner entfällt.

Welche Haupttypen von GS1 2D-Codes gibt es für den Fälschungsschutz und was sind ihre spezifischen Merkmale und Anwendungsbereiche?

Für den Fälschungsschutz und die erweiterte Produktrückverfolgung haben sich im GS1-System zwei Haupttypen von 2D-Codes etabliert: der GS1 DataMatrix und der QR-Code mit GS1 Digital Link. Obwohl beide auf der 2D-Technologie basieren, sind sie für unterschiedliche strategische Anwendungsfälle optimiert.

Der GS1 DataMatrix ist optisch an seinem L-förmigen Begrenzungsmuster (dem „Finder Pattern“) und einer gleichmäßigen Matrix aus quadratischen Zellen zu erkennen. Seine größte Stärke liegt in der extrem hohen Datendichte. Er kann eine große Menge an Informationen (bis zu 2.335 alphanumerische Zeichen) auf sehr kleiner physischer Fläche speichern. Diese Eigenschaft macht ihn zur idealen Lösung für die Kennzeichnung von kleinen Objekten, bei denen der Platz auf der Verpackung begrenzt ist. Typische Anwendungsbereiche sind daher stark regulierte Branchen wie die Pharmaindustrie (Kennzeichnung einzelner Medikamentenpackungen), die Medizintechnik (Kennzeichnung chirurgischer Instrumente) oder die Elektronik- und Automobilindustrie (Kennzeichnung kleiner Bauteile). Ein entscheidendes Merkmal ist, dass ein GS1 DataMatrix eine spezielle Zeichensequenz am Anfang des Datenstroms enthält, die signalisiert, dass die nachfolgenden Daten nach den globalen GS1-Standards strukturiert sind. Dies unterscheidet ihn von einem generischen DataMatrix-Code und gewährleistet die Interoperabilität innerhalb der Lieferkette.

Der QR-Code mit GS1 Digital Link ist durch seine drei markanten Quadrate in den Ecken leicht zu identifizieren. Er bietet eine noch höhere maximale Datenkapazität als der DataMatrix (bis zu 4.296 alphanumerische Zeichen), benötigt dafür aber tendenziell etwas mehr Platz. Sein entscheidendes Merkmal ist die Integration des GS1 Digital Link Standards. Dieser Standard formatiert die im Code enthaltenen GS1-Identifikatoren (wie GTIN und Seriennummer) in eine standardisierte Web-Adresse (URL). Wird dieser QR-Code mit einer herkömmlichen Smartphone-Kamera gescannt, öffnet sich direkt eine Webseite im Browser des Nutzers. Dies macht ihn zum bevorzugten Code für alle Anwendungen, die eine direkte Interaktion mit dem Endverbraucher zum Ziel haben. Gleichzeitig kann derselbe Code von Kassensystemen im Einzelhandel gescannt werden, um die für den Verkaufsprozess relevanten Daten wie die GTIN zu extrahieren. Dadurch entsteht ein multifunktionaler Code, der sowohl die Anforderungen der Lieferkette als auch die des Marketings und des Verbraucherschutzes erfüllt.

Die Wahl zwischen diesen beiden Code-Typen ist somit mehr als eine technische Entscheidung; sie ist strategischer Natur. Der GS1 DataMatrix ist für geschlossene, stark regulierte B2B-Lieferketten optimiert, in denen es primär um die effiziente, maschinenlesbare Übertragung von standardisierten Daten für Compliance- und Rückverfolgungszwecke geht. Der QR-Code mit GS1 Digital Link hingegen ist für offene, verbraucherorientierte Ökosysteme konzipiert. Seine Stärke liegt darin, eine Brücke zwischen dem physischen Produkt und der digitalen Welt zu schlagen, um den Konsumenten direkt anzusprechen. Die Entscheidung für einen Code-Typ hängt also maßgeblich davon ab, ob die Fälschungsschutzstrategie eines Unternehmens primär auf der Kontrolle der Lieferkette (ein „Push“-Ansatz) oder auf der Einbindung und Information des Endverbrauchers (ein „Pull“-Ansatz) basiert.

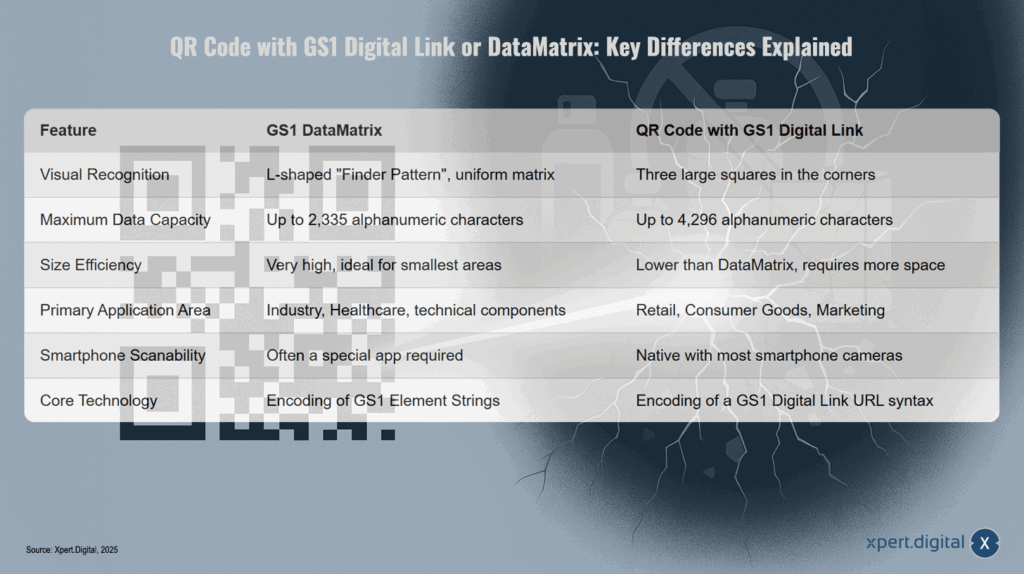

QR-Code mit GS1 Digital Link oder DataMatrix: Die wichtigsten Unterschiede erklärt

QR-Code mit GS1 Digital Link oder DataMatrix: Die wichtigsten Unterschiede erklärt – Bild: Xpert.Digital

Der GS1 DataMatrix und der QR-Code mit GS1 Digital Link unterscheiden sich in mehreren wichtigen Merkmalen. Visuell ist der GS1 DataMatrix durch ein L-förmiges “Finder Pattern” und eine gleichmäßige Matrix gekennzeichnet, während der QR-Code mit GS1 Digital Link drei große Quadrate in den Ecken aufweist. Die maximale Datenkapazität liegt beim GS1 DataMatrix bei bis zu 2.335 alphanumerischen Zeichen, beim QR-Code mit GS1 Digital Link sogar bei bis zu 4.296 Zeichen. In Bezug auf die Größeneffizienz ist der GS1 DataMatrix sehr hoch und eignet sich ideal für kleinste Flächen, während der QR-Code mit GS1 Digital Link mehr Platz benötigt. Der primäre Anwendungsbereich des GS1 DataMatrix liegt in der Industrie, im Healthcare-Bereich und bei technischen Bauteilen, während der QR-Code vor allem im Einzelhandel, bei Konsumgütern und im Marketing eingesetzt wird. Die Scanbarkeit mit Smartphones erfordert beim GS1 DataMatrix oft eine spezielle App, während der QR-Code mit GS1 Digital Link von den meisten Smartphone-Kameras nativ erkannt wird. Technologisch basiert der GS1 DataMatrix auf der Kodierung von GS1 Element Strings, während der QR-Code eine GS1 Digital Link URL-Syntax kodiert.

Das Kernprinzip: Serialisierung und Eindeutige Identifikation

Wie funktioniert das Prinzip der Serialisierung mit GS1-Standards, um jedem einzelnen Produkt eine einzigartige Identität zu verleihen?

Die Serialisierung ist der Prozess, bei dem jede einzelne verkaufsfähige Produkteinheit eine eindeutige, nicht wiederholbare Kennung erhält. Dies stellt einen fundamentalen Wandel gegenüber der traditionellen Kennzeichnung dar, die Produkte typischerweise nur auf Chargen- oder Produktebene identifiziert. Im GS1-System basiert die Serialisierung auf der Kombination von zwei zentralen Identifikationsschlüsseln: der Global Trade Item Number (GTIN) und einer einzigartigen Seriennummer (Serial Number, SN).

Die GTIN identifiziert die Produktart – zum Beispiel eine bestimmte Stärke und Packungsgröße eines Medikaments oder ein spezifisches Modell eines Smartphones. Sie ist für alle identischen Produkte gleich. Die Seriennummer hingegen ist eine einzigartige Kennung, die nur ein einziges Mal für eine spezifische GTIN vergeben wird. Die Kombination aus der GTIN des Produkttyps und der einzigartigen Seriennummer ergibt eine sogenannte serialisierte GTIN (SGTIN), die weltweit für jede einzelne Verpackung einmalig ist.

Dieser SGTIN wird, häufig zusammen mit weiteren wichtigen Daten wie der Chargennummer und dem Verfallsdatum, in einem GS1 2D-Code (im Pharmabereich typischerweise ein GS1 DataMatrix) kodiert und direkt auf die Produktverpackung gedruckt. Dadurch erhält jeder physische Artikel einen unverwechselbaren „digitalen Fingerabdruck“ oder einen „digitalen Pass“, der eine individuelle Verfolgung und Authentifizierung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg ermöglicht. Der Hersteller generiert diese einzigartigen Nummern und speichert sie in einer sicheren, zentralen Datenbank. Diese Datenbank dient als Referenzregister aller legitimen Produkte, die hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, und bildet die Grundlage für spätere Echtheitsprüfungen.

Welche Rolle spielen die GS1 Application Identifier (AIs) bei der Kodierung fälschungssicherer Informationen?

GS1 Application Identifier (AIs) sind zwei- bis vierstellige numerische Präfixe, die den in einem Barcode kodierten Datenelementen eine feste Bedeutung und Struktur verleihen. Sie fungieren als eine Art standardisierte „Grammatik“ für die Daten. Ein AI teilt dem Scansystem unmissverständlich mit, welche Art von Information folgt und welches Format diese Information hat (z. B. Länge, Datentyp wie numerisch oder alphanumerisch). Diese standardisierte Syntax stellt sicher, dass jeder GS1-konforme Scanner weltweit den Datenstrom korrekt und ohne Mehrdeutigkeiten interpretieren kann, unabhängig vom Hersteller des Scanners oder der Software.

Für den Fälschungsschutz sind insbesondere vier AIs von zentraler Bedeutung, da sie zusammen die eindeutige Identität und die kritischen Attribute eines Produkts definieren:

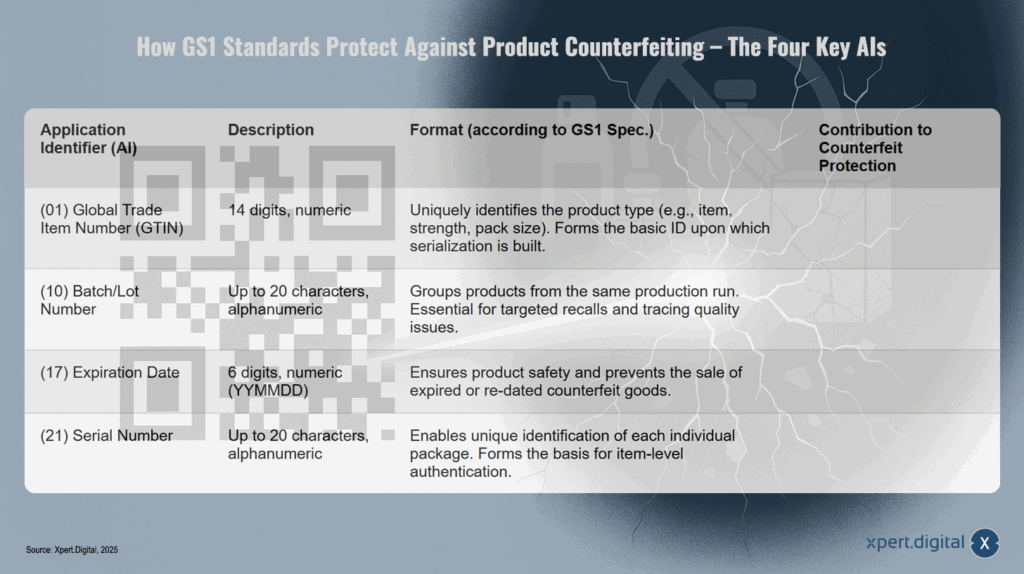

So schützen GS1-Standards vor Produktfälschungen – die vier Schlüssel-AIs

GS1-Standards schützen vor Produktfälschungen durch vier entscheidende Application Identifier (AIs). Der erste, die Global Trade Item Number (GTIN), besteht aus 14 numerischen Ziffern und identifiziert eindeutig den Produkttyp, etwa Artikel, Stärke oder Packungsgröße. Sie bildet die Basis-ID, auf der die Serialisierung aufbaut. Die Chargen- oder Losnummer, die bis zu 20 alphanumerische Zeichen enthält, gruppiert Produkte desselben Produktionslaufs und ist essenziell für gezielte Rückrufe sowie die Rückverfolgung von Qualitätsproblemen. Das Verfallsdatum wird durch sechs numerische Ziffern im Format JJMMTT festgelegt und gewährleistet die Produktsicherheit, indem es den Verkauf abgelaufener oder umdatierter gefälschter Ware verhindert. Schließlich ermöglicht die Seriennummer, ebenfalls bis zu 20 alphanumerische Zeichen lang, die eindeutige Identifikation jeder einzelnen Packung und ist die Grundlage für die Authentifizierung auf Artikelebene.

Die Verkettung dieser AIs und der zugehörigen Daten in einem einzigen 2D-Code erzeugt einen reichhaltigen und strukturierten Datensatz. Dieser Datensatz ist die Grundlage für alle nachfolgenden Verifizierungs- und Rückverfolgungsprozesse und macht den Code zu einem mächtigen Werkzeug im Kampf gegen Produktfälschungen.

Was ist der GS1 Digital Link und wie verwandelt er einen Produktcode in ein interaktives Tor zu digitalen Diensten für die Authentifizierung?

Der GS1 Digital Link ist ein globaler Standard, der die bewährten GS1-Identifikatoren (wie GTIN und Seriennummer) in die Struktur einer Webadresse (URL) übersetzt. Anstatt nur eine Kette von Daten zu sein, die von speziellen Scannern interpretiert wird, enthält der Code nun einen direkten, für jedes Smartphone verständlichen Link ins Internet.

Wenn ein Verbraucher einen QR-Code, der einen GS1 Digital Link enthält, mit der Kamera seines Smartphones scannt, wird dieser Link automatisch erkannt und im Webbrowser des Telefons geöffnet. Dieser Link führt zu einem Server, der vom Markeninhaber kontrolliert wird. Dieser Server, oft als „Resolver“ bezeichnet, analysiert die in der URL enthaltenen Informationen – wie die GTIN und vor allem die einzigartige Seriennummer – sowie den Kontext des Scans (z. B. den Standort des Nutzers). Basierend auf dieser Analyse kann der Resolver den Nutzer intelligent zu verschiedenen Online-Inhalten weiterleiten.

Für die Authentifizierung ist dieser Mechanismus besonders wirksam: Der Resolver prüft die in der URL enthaltene Seriennummer in Echtzeit gegen die Datenbank des Herstellers, in der alle legitimen Seriennummern gespeichert sind. Ist die Nummer gültig und wird zum ersten Mal gescannt, kann der Verbraucher auf eine Webseite geleitet werden, die die Echtheit des Produkts bestätigt. Ist die Nummer jedoch ungültig, bereits als verkauft gemeldet oder wurde sie verdächtig oft an verschiedenen Orten gescannt (ein klares Indiz für eine kopierte Seriennummer auf Fälschungen), kann der Resolver eine Warnmeldung anzeigen und den Verbraucher anweisen, wie er sich verhalten soll.

Dieser Prozess verwandelt eine statische Produktverpackung in einen dynamischen, interaktiven Kommunikationskanal. Er ermöglicht eine Echtzeit-Verifizierung durch den Konsumenten selbst und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, weiterführende Informationen wie Rückrufdetails, Nachhaltigkeitszertifikate, Gebrauchsanweisungen oder Marketingaktionen bereitzustellen – alles über einen einzigen Scan.

Die Einführung der Serialisierung stellt einen Paradigmenwechsel in der Fälschungsbekämpfung dar. Traditionelle Sicherheitsmerkmale wie Hologramme oder spezielle Druckfarben sind probabilistisch; ihre Echtheit wird durch eine expertenbasierte Einschätzung der Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass sie echt sind. Die Serialisierung hingegen ist deterministisch. Eine eindeutige Seriennummer ist entweder in der offiziellen Datenbank des Herstellers als gültig verzeichnet oder nicht. Die Antwort auf die Frage der Authentizität ist ein klares, datengestütztes „Ja“ oder „Nein“. Dies eliminiert Subjektivität und macht die Echtheitsprüfung skalierbar, automatisierbar und für jeden zugänglich.

Darüber hinaus verändert der GS1 Digital Link die wirtschaftliche Kalkulation von Fälschungsschutzmaßnahmen. Während die Serialisierung primär als defensive Maßnahme zur Einhaltung von Vorschriften und zur Abwehr von Fälschungen eingeführt wird und somit Kosten verursacht, eröffnet der Digital Link neue Einnahmequellen. Derselbe QR-Code, der für die Sicherheit implementiert wird, kann vom Marketing genutzt werden, um Kunden auf Landingpages mit Sonderangeboten, Treueprogrammen oder Cross-Selling-Möglichkeiten zu leiten. Die Investition in die Serialisierungsinfrastruktur wird so zu einer abteilungsübergreifenden strategischen Entscheidung, die nicht nur Kosten verursacht, sondern auch einen messbaren Return on Investment generieren kann.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Wie GS1 Standards Lieferketten sicherer und effizienter machen

Die Lieferkette im Fokus: Lückenlose Rückverfolgbarkeit und Aggregation

Wie ermöglichen GS1 2D-Codes eine lückenlose Rückverfolgung (Track & Trace) vom Hersteller bis zum Endkunden?

GS1 2D-Codes sind das zentrale Element, das eine lückenlose Rückverfolgung auf Artikelebene, auch bekannt als Track & Trace, erst ermöglicht. Das System funktioniert, indem der einzigartige Identifikator (der SGTIN) im 2D-Code an jedem kritischen Punkt der Lieferkette gescannt und das Ereignis digital erfasst wird. Diese Punkte werden als „Critical Tracking Events“ (CTEs) bezeichnet. Solche Ereignisse umfassen beispielsweise die Produktion, die Verpackung, den Versand ab Werk, den Wareneingang im Distributionszentrum, die Umlagerung und schließlich die Abgabe an den Endkunden, zum Beispiel in einer Apotheke oder im Einzelhandel.

Bei jedem Scan werden standardisierte Informationen erfasst, die vier Kernfragen beantworten: „Was?“, „Wo?“, „Wann?“ und „Warum?“.

- Was:

- Die eindeutige Produktkennung (SGTIN).

- Wo:

- Der Ort des Ereignisses, identifiziert durch eine Global Location Number (GLN), die jeden Standort (Fabrik, Lager, etc.) eindeutig kennzeichnet.

- Wann:

- Der genaue Zeitstempel des Ereignisses.

- Warum:

- Der Geschäftsprozess, der stattgefunden hat (z.B. „shipping“, „receiving“, „commissioning“).

Diese Ereignisdaten werden in einem standardisierten Format erfasst und geteilt, typischerweise unter Verwendung des GS1-Standards EPCIS (Electronic Product Code Information Services). EPCIS fungiert als eine gemeinsame Sprache, die es allen Handelspartnern ermöglicht, Rückverfolgungsdaten nahtlos und interoperabel auszutauschen. Durch die chronologische Verknüpfung dieser einzelnen EPCIS-Ereignisse entsteht eine vollständige, digitale Historie für jedes einzelne Produkt – eine lückenlose „Chain of Custody“ (Produktkette). Diese Transparenz ermöglicht es den Akteuren der Lieferkette, den legitimen Weg eines Produkts jederzeit zu überprüfen und Abweichungen, wie z.B. das Auftauchen eines Produkts an einem unerwarteten Ort, schnell zu identifizieren. Solche Anomalien können auf Diebstahl, Graumarktaktivitäten oder das Einschleusen von Fälschungen hindeuten.

Was versteht man unter Aggregation und wie wird die hierarchische Beziehung zwischen einzelnen Produkten, Kisten und Paletten technisch abgebildet und geteilt?

Aggregation ist der Prozess der Herstellung einer hierarchischen Eltern-Kind-Beziehung zwischen verschiedenen Verpackungsebenen in der Logistik. In der Praxis bedeutet dies, dass die eindeutigen Identifikatoren einzelner Produkteinheiten (der „Kinder“) digital mit dem Identifikator der nächstgrößeren Verpackungseinheit (dem „Elternteil“) verknüpft werden.

Der Prozess läuft typischerweise wie folgt ab: Mehrere serialisierte Einzelpackungen (z.B. Medikamentenschachteln mit jeweils einem einzigartigen SGTIN) werden in einen Umkarton oder eine Kiste verpackt. Diese Kiste wird versiegelt und erhält ihrerseits eine eigene, weltweit eindeutige Kennung: den Serial Shipping Container Code (SSCC). Der SSCC wird üblicherweise in einem GS1-128-Strichcode auf einem Logistiketikett an der Außenseite der Kiste angebracht. Im IT-System des Herstellers wird nun eine digitale Verknüpfung erstellt, die die SGTINs aller enthaltenen Einzelpackungen dem SSCC der Kiste zuordnet. Dieser Vorgang kann sich über mehrere Stufen wiederholen: Mehrere Kisten (jede mit ihrem eigenen SSCC) werden auf eine Palette gepackt, und die gesamte Palette erhält wiederum einen übergeordneten SSCC. So entsteht eine verschachtelte, hierarchische Datenstruktur, die die physische Realität der Verpackung exakt digital abbildet (z.B. Paletten-SSCC enthält Kisten-SSCCs, welche wiederum Einzelprodukt-SGTINs enthalten).

Diese Aggregationsdaten werden mithilfe eines EPCIS Aggregation Event erfasst und mit den Handelspartnern geteilt. Der immense Vorteil dieses Verfahrens liegt in der Effizienzsteigerung durch das Prinzip der Inferenz. Ein Logistikpartner, der eine versiegelte Palette erhält, muss nicht mehr jede Kiste öffnen und jedes einzelne Produkt scannen, um den Inhalt zu überprüfen. Stattdessen scannt er nur den einen SSCC-Code auf der Palette. Durch die zuvor geteilten EPCIS-Aggregationsdaten weiß sein System sofort und lückenlos, welche Kisten und welche individuellen Produkteinheiten sich auf dieser Palette befinden. Dies macht die item-level Rückverfolgung in hochvolumigen Lieferketten erst praktisch und wirtschaftlich durchführbar. Wird eine Kiste von der Palette entfernt, wird dies als „Disaggregations-Ereignis“ erfasst, um die Datenintegrität zu wahren.

Ohne Aggregation wäre eine lückenlose Serialisierung in der Praxis kaum umsetzbar. Die Notwendigkeit, bei jedem Wareneingang Tausende von Einzelprodukten manuell zu scannen, würde die Logistikprozesse zum Erliegen bringen und untragbare Kosten verursachen. Aggregation ist somit der entscheidende Mechanismus, der die Skalierbarkeit der Rückverfolgbarkeit sicherstellt.

Dabei wird deutlich, dass die Qualität und der standardisierte Austausch der digitalen EPCIS-Daten das eigentliche Rückgrat eines interoperablen Rückverfolgungssystems bilden. Der physische 2D-Code ist lediglich der Träger der primären Kennung. Der wahre Wert und die Sicherheit des Systems entstehen durch die standardisierten, gemeinsam genutzten digitalen Ereignisdaten. Inkompatible oder proprietäre Datenformate würden die Kette des Informationsflusses unterbrechen und die gesamte Idee der lückenlosen Rückverfolgung untergraben. Dies unterstreicht die zentrale Bedeutung von globalen Standards wie EPCIS und die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit aller Handelspartner im gesamten Ökosystem.

Praxisbeispiele: Fälschungsschutz in Verschiedenen Branchen

Wie wird der GS1 DataMatrix im Rahmen der EU-Fälschungsrichtlinie für Arzneimittel (FMD) konkret eingesetzt, um die Patientensicherheit zu gewährleisten?

Die EU-Fälschungsrichtlinie (Falsified Medicines Directive, FMD; 2011/62/EU) schreibt für verschreibungspflichtige Arzneimittel verbindliche Sicherheitsmerkmale vor, um das Eindringen von Fälschungen in die legale Lieferkette zu verhindern. Eines dieser zentralen Merkmale ist ein eindeutiger Identifikator, der in einem GS1 DataMatrix-Code auf der Arzneimittelverpackung kodiert sein muss. Dieser Code enthält vier obligatorische Datenelemente, die durch GS1 Application Identifier strukturiert sind:

- Die Global Trade Item Number (GTIN) als Produktcode (AI 01)

- Eine eindeutige, randomisierte Seriennummer (AI 21)

- Die Chargennummer (AI 10)

- Das Verfallsdatum (AI 17)

Der Schutzmechanismus basiert auf einem europaweiten „End-to-End“-Verifizierungssystem, das vom Hersteller bis zur Abgabestelle reicht. Der Prozess ist klar definiert:

Hersteller: Bei der Produktion generiert der pharmazeutische Unternehmer für jede einzelne Packung den eindeutigen Identifikator, druckt den GS1 DataMatrix auf und versieht die Packung zusätzlich mit einem Erstöffnungsschutz (Anti-Tampering Device). Die generierten Daten lädt der Hersteller in ein zentrales europäisches Datensystem, den Hub der European Medicines Verification Organisation (EMVO).

EMVO-Hub und nationale Systeme: Der EMVO-Hub leitet die Daten an das jeweilige nationale Arzneimittelverifizierungssystem (NMVS) des Landes weiter, für das das Medikament bestimmt ist. In Deutschland ist dies beispielsweise das System von securPharm.

Apotheke/Krankenhaus (Point of Dispense): Bevor das Medikament an den Patienten abgegeben wird, scannt der Apotheker oder das Krankenhauspersonal den GS1 DataMatrix-Code auf der Verpackung.

Verifizierung und Deaktivierung: Das System der Apotheke verbindet sich in Echtzeit mit dem nationalen Verifizierungssystem und prüft die Echtheit des Identifikators. Das NMVS gleicht die gescannten Daten mit den vom Hersteller hochgeladenen Daten ab. Ist der Code gültig und im System als „aktiv“ verzeichnet, wird die Echtheit bestätigt. Unmittelbar nach der erfolgreichen Prüfung wird die Seriennummer im System als „abgegeben“ (decommissioned) markiert und kann somit nicht ein zweites Mal verwendet werden. Löst der Scan eine Warnung aus – weil die Seriennummer unbekannt ist, bereits als abgegeben markiert wurde oder andere Unstimmigkeiten auftreten – darf das Medikament nicht ausgehändigt werden und wird zur Untersuchung unter Quarantäne gestellt.

Dieses geschlossene System stellt sicher, dass jede Packung am letzten und kritischsten Punkt der Lieferkette – unmittelbar vor der Abgabe an den Patienten – auf ihre Echtheit überprüft wird, was die Patientensicherheit erheblich erhöht.

Welche fälschungssicheren Lösungen nutzen Luxusgüter- und Spirituosenhersteller mittels QR-Codes, um Authentizität, Provenienz und Kundenerlebnis zu verbinden?

In der Luxusgüter- und Spirituosenbranche, wo Markenwert, Exklusivität und Herkunft eine zentrale Rolle spielen, werden QR-Codes (oft auf Basis des GS1 Digital Link Standards) weit über die reine Authentifizierung hinaus als strategisches Instrument eingesetzt. Sie dienen als Brücke zwischen dem physischen Produkt und einem exklusiven digitalen Markenerlebnis.

Authentizität und Provenienz: Ein einzigartiger QR-Code auf einer Flasche Wein, einem hochwertigen Spirituosenprodukt oder einer Designerhandtasche fungiert als Zugang zu einem „digitalen Pass“ des Produkts. Ein Scan mit dem Smartphone führt den Kunden zu einer Verifizierungsseite, die nicht nur die Echtheit bestätigt, sondern auch die Geschichte des Produkts erzählt (Provenienz). Dies kann Informationen über die Herkunft der Rohstoffe (z.B. die Trauben eines bestimmten Weinbergs), Details zum Herstellungsprozess, das Abfülldatum oder die Reise des Produkts durch die Lieferkette umfassen. Diese nachweisbare Herkunft ist insbesondere für den wachsenden und lukrativen Zweitmarkt (Resale) von entscheidender Bedeutung, da sie Fälschungen ausschließt und den Wert des Produkts erhält.

Verbessertes Kundenerlebnis: Über die reine Verifizierung hinaus wird der Scan zu einem Tor für exklusive Inhalte. So kann ein Weinhersteller Verkostungsnotizen des Kellermeisters für genau diesen Jahrgang bereitstellen, eine Modemarke kann Styling-Tipps oder Videos vom Laufsteg anbieten, und ein Spirituosenhersteller kann zu exklusiven Events oder Tastings einladen. Dies schafft eine direkte, persönliche und andauernde Beziehung zum Kunden, lange nach dem eigentlichen Kauf, und verwandelt das Produkt in ein interaktives Erlebnis.

Praxisbeispiele: Marken wie Prada nutzen serialisierte QR-Codes, die zu einem cloud-basierten Echtheitszertifikat und einer Eigentümerhistorie führen. In der Wein- und Spirituosenindustrie kombinieren Lösungsanbieter wie Real Provenance oder Prooftag einzigartige QR-Codes oft mit physischen Sicherheitsmerkmalen wie Hologrammen. Dies ermöglicht es den Konsumenten, die Echtheit zu überprüfen, mehr über die spezifische Flasche zu erfahren und gleichzeitig den Vertriebsweg nachzuvollziehen, was den Marken hilft, nicht autorisierte Graumarktaktivitäten aufzudecken. Einige Champagnerhäuser bringen QR-Codes auf dem Verschluss an, die erst nach dem Öffnen den vollen Inhalt preisgeben und so bestätigen, dass die Flasche nicht wiederbefüllt wurde.

Wie wird die Teilerückverfolgbarkeit und Konformität in hochregulierten Branchen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie durch GS1-Standards sichergestellt?

In der Automobil- und Luftfahrtindustrie sind Sicherheit und Qualität von höchster Priorität. Die Rückverfolgbarkeit einzelner Komponenten ist hier nicht nur eine Frage des Fälschungsschutzes, sondern ein fundamentaler Bestandteil des Sicherheits- und Qualitätsmanagements sowie der Einhaltung strenger regulatorischer Vorgaben wie AS9132 (Luftfahrt) oder AIAG B-17 (Automobil).

Der Schlüssel zur Umsetzung ist hier das Direct Part Marking (DPM). Dabei wird ein GS1 DataMatrix-Code nicht auf ein Etikett gedruckt, sondern dauerhaft direkt auf die Oberfläche des Bauteils selbst aufgebracht, beispielsweise durch Lasergravur oder Nadelprägung. Dies stellt sicher, dass die Kennung untrennbar mit dem Bauteil verbunden ist und über dessen gesamten Lebenszyklus, auch unter extremen Betriebsbedingungen wie hohen Temperaturen oder chemischer Belastung, lesbar bleibt.

Der GS1 DataMatrix kodiert eine eindeutige Kennung (Unique Identifier, UID), die typischerweise die Hersteller-ID, die Teilenummer und eine eindeutige Seriennummer enthält. Dieses System ermöglicht:

Lückenlose Lebenslaufakte („Cradle-to-Grave Traceability“): Jedes sicherheitskritische Bauteil, von der Turbinenschaufel im Flugzeugtriebwerk bis zum Airbag-Steuergerät im Auto, kann von seiner Herstellung aus den Rohmaterialien über die Montage im Werk bis hin zu Wartungs- und Reparaturvorgängen während seiner gesamten Nutzungsdauer lückenlos verfolgt werden.

Gezielte und effiziente Rückrufe: Stellt sich heraus, dass eine bestimmte Charge von Bauteilen fehlerhaft ist, können die Hersteller anhand der Rückverfolgungsdaten exakt ermitteln, in welchen Fahrzeugen oder Flugzeugen diese spezifischen Teile verbaut wurden. Dies ermöglicht hochpräzise Rückrufaktionen, die sich nur auf die betroffenen Einheiten beschränken, anstatt kostspielige und imageschädigende Massenrückrufe durchführen zu müssen.

Sicherstellung von Konformität und Interoperabilität: Die Verwendung globaler GS1-Standards gewährleistet, dass die Daten zwischen den unzähligen Zulieferern, Herstellern und Wartungsbetrieben in diesen komplexen, globalen Lieferketten konsistent erfasst und ausgetauscht werden können, was für die Sicherheit und Konformität unerlässlich ist.

Die branchenspezifischen Beispiele zeigen, dass die GS1 2D-Code-Technologie ein flexibles Baukastensystem darstellt. Während die Kerntechnologie – die eindeutige Serialisierung – dieselbe ist, wird ihre Anwendung durch die primären Treiber der jeweiligen Branche geformt: In der Pharmaindustrie ist es die Patientensicherheit, die ein geschlossenes Verifizierungssystem erfordert. In der Luxusgüterbranche ist es der Schutz des Markenwerts, der zu offenen, erlebnisorientierten Verbraucherlösungen führt. Und in der Luft- und Raumfahrt ist es das Management des Lebenszyklus von sicherheitskritischen Anlagen, das eine dauerhafte, über Jahrzehnte beständige Kennzeichnung notwendig macht.

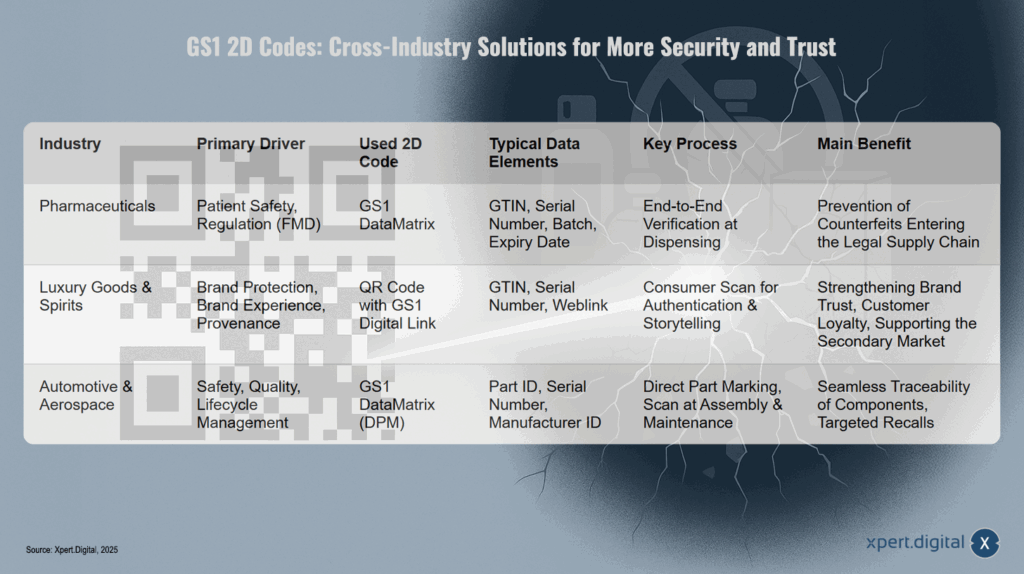

GS1 2D-Codes: Branchenübergreifende Lösungen für mehr Sicherheit und Vertrauen

GS1 2D-Codes: Branchenübergreifende Lösungen für mehr Sicherheit und Vertrauen – Bild: Xpert.Digital

GS1 2D-Codes bieten branchenübergreifende Lösungen für mehr Sicherheit und Vertrauen. In der Pharmaindustrie steht die Patientensicherheit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie der FMD im Vordergrund. Hier wird meist der GS1 DataMatrix-Code verwendet, der Daten wie GTIN, Seriennummer, Charge und Verfallsdatum enthält. Diese Codes ermöglichen eine End-to-End-Verifizierung bei der Abgabe und verhindern somit das Eindringen von Fälschungen in die legale Lieferkette. Im Bereich Luxusgüter und Spirituosen dienen QR-Codes mit GS1 Digital Link vor allem dem Markenschutz, der Verbesserung des Markenerlebnisses sowie der Nachverfolgbarkeit der Herkunft. Sie enthalten neben GTIN und Seriennummer auch Weblinks und ermöglichen den Konsumenten eine einfache Authentifizierung und ein Storytelling, was das Markenvertrauen stärkt, die Kundenbindung fördert und den Zweitmarkt unterstützt. In der Automobil- und Luftfahrtindustrie sind Sicherheit, Qualität und Lifecycle-Management entscheidend. Dort wird häufig der GS1 DataMatrix-Code als Direct Part Marking (DPM) eingesetzt, der Teile-ID, Seriennummer und Hersteller-ID umfasst. Dies erlaubt eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Bauteilen sowie gezielte Rückrufe durch Scans bei Montage und Wartung.

EU/DE Datensicherheit | Integration einer unabhängigen und Datenquellen-übergreifenden KI-Plattform für alle Unternehmensbelange

Unabhängige KI-Plattformen als strategische Alternative für europäische Unternehmen - Bild: Xpert.Digital

KI-Gamechanger: Die flexibelste KI-Plattform - Maßgeschneiderte Lösungen, die Kosten senken, Ihre Entscheidungen verbessern und die Effizienz steigern

Unabhängige KI-Plattform: Integriert alle relevanten Unternehmensdatenquellen

- Schnelle KI-Integration: Maßgeschneiderte KI-Lösungen für Unternehmen in Stunden oder Tagen, anstatt Monaten

- Flexible Infrastruktur: Cloud-basiert oder Hosting im eigenen Rechenzentrum (Deutschland, Europa, freie Standortwahl)

- Höchste Datensicherheit: Einsatz in Anwaltskanzleien ist der sichere Beweis

- Einsatz über die unterschiedlichsten Unternehmensdatenquellen hinweg

- Wahl der eigenen bzw. verschiedenen KI-Modelle (DE,EU,USA,CN)

Mehr dazu hier:

Mehrschichtiger Fälschungsschutz: Die digitale Transformation mit GS1 2D-Codes gestalten

Mehrschichtiger Fälschungsschutz: Die digitale Transformation mit GS1 2D-Codes gestalten – Bild: Xpert.Digital

Fortgeschrittene Sicherheitsstrategien zur Erhöhung der Fälschungssicherheit

Wie kann die Sicherheit durch die Kombination von GS1 2D-Codes mit physischen Merkmalen wie Hologrammen weiter erhöht werden?

Die Kombination eines digitalen Sicherheitsmerkmals wie des GS1 2D-Codes mit einem physischen Sicherheitsmerkmal wie einem Hologramm schafft eine mehrschichtige Sicherheitslösung, deren Schutzwirkung die Summe ihrer Einzelteile übersteigt. Dieser Ansatz erhöht die Hürden für Fälscher erheblich, da sie nun zwei grundlegend unterschiedliche Technologien gleichzeitig überwinden müssen.

Ein zentraler Ansatz ist die Integration des QR-Codes direkt in ein holografisches Sicherheitsetikett. Dies funktioniert auf mehreren Ebenen:

Offene und verdeckte Merkmale: Das Hologramm selbst dient als offenes (mit bloßem Auge sichtbares) Sicherheitsmerkmal, das aufgrund seiner komplexen, mikroskopischen Struktur sehr schwer exakt zu kopieren ist. Zusätzlich können in das Hologramm verdeckte (covert) Merkmale wie Mikroschrift, Nanotext oder unter UV-Licht fluoreszierende Tinten integriert werden, die nur mit speziellen Hilfsmitteln überprüfbar sind und eine weitere Sicherheitsebene darstellen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung für das Produkt: Diese Kombination etabliert eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ein Fälscher müsste nicht nur das physisch anspruchsvolle Hologramm nachbilden, sondern auch eine gültige, einzigartige Seriennummer aus dem digitalen System des Herstellers erraten oder duplizieren. Ein Verbraucher oder Prüfer kann zunächst eine schnelle visuelle Prüfung des Hologramms durchführen und anschließend den QR-Code für die endgültige digitale Verifizierung scannen.

Manipulationsschutz (Tamper-Evidence): Solche Sicherheitsetiketten werden häufig so konstruiert, dass sie bei einem Ablöseversuch zerstört werden oder ein permanentes Muster (z.B. ein „VOID“-Schriftzug) auf der Produktoberfläche hinterlassen. Dies verhindert effektiv, dass ein authentisches Etikett von einem Originalprodukt entfernt und auf einer Fälschung angebracht wird.

Die Stärke dieser hybriden Lösung liegt in ihrer Synergie. Das physische Merkmal schützt das digitale und umgekehrt. Ein QR-Code allein kann mit einem hochwertigen Kopierer dupliziert werden, wobei die digitalen Daten identisch bleiben. Ist dieser QR-Code jedoch in ein Hologramm eingebettet, scheitert eine einfache Kopie an der physischen Komplexität des Hologramms. Umgekehrt schützt die einzigartige Seriennummer im QR-Code das physische Etikett. Selbst wenn es einem Fälscher gelingt, das Hologramm perfekt zu replizieren, würde der Scan des eingebetteten QR-Codes eine ungültige oder bereits verwendete Seriennummer aufdecken und die Fälschung entlarven. Für hochwertige Produkte bietet dieser mehrschichtige Ansatz daher eine exponentiell höhere Sicherheit als eine rein digitale oder rein physische Lösung.

Welchen Mehrwert bietet die Verbindung von GS1-Standards mit der Blockchain-Technologie im Vergleich zu traditionellen, zentralisierten Datenbanken?

Die Kombination von GS1-Standards mit der Blockchain-Technologie adressiert grundlegende Herausforderungen in Bezug auf Vertrauen, Datenintegrität und Transparenz in komplexen Lieferketten, die aus vielen unabhängigen Akteuren bestehen.

In einem traditionellen, zentralisierten Modell unterhält der Hersteller eine Datenbank, die alle gültigen Seriennummern enthält. Andere Handelspartner müssen diese zentrale Datenbank anfragen, um ein Produkt zu verifizieren. Dieses Modell birgt zwei wesentliche Schwachstellen: Es schafft einen zentralen Angriffspunkt (Single Point of Failure) und erfordert, dass alle Partner der Datenintegrität und -verfügbarkeit des Herstellers blind vertrauen.

Die Blockchain-Technologie bietet hier einen alternativen Ansatz. Sie ist eine dezentrale, unveränderliche und verteilte Datenbank (Distributed Ledger). Werden GS1-Standards auf einer Blockchain eingesetzt, werden die EPCIS-Rückverfolgungsereignisse (das „Was, Wo, Wann, Warum“) als Transaktionen in diesem gemeinsamen, verteilten Hauptbuch aufgezeichnet. Alle berechtigten Partner in der Lieferkette haben Zugriff auf eine identische Kopie dieses Hauptbuchs.

Die spezifischen Vorteile dieser Kombination sind:

Dezentralisiertes Vertrauen: Keine einzelne Partei besitzt oder kontrolliert die Daten. Die Gültigkeit einer Transaktion wird durch einen kryptografischen Konsensmechanismus des Netzwerks bestätigt. Dies eliminiert die Notwendigkeit, einer zentralen Autorität zu vertrauen, und schafft ein vertrauenswürdiges Umfeld zwischen Partnern, die sich ansonsten nicht zwangsläufig vertrauen.

Unveränderlichkeit (Immutability): Sobald eine Transaktion (z.B. ein Versandereignis) in der Blockchain aufgezeichnet wurde, kann sie praktisch nicht mehr geändert oder gelöscht werden. Dies erzeugt einen permanenten, manipulationssicheren Prüfpfad (Audit Trail), der für den Nachweis der Herkunft und die Bekämpfung von Fälschungen von unschätzbarem Wert ist.

Erhöhte Transparenz und Interoperabilität: Alle autorisierten Teilnehmer sehen dieselbe „Single Version of the Truth“. Dies reduziert Datendiskrepanzen, den Abstimmungsaufwand und Streitigkeiten zwischen den Partnern. Die GS1-Standards wie EPCIS liefern dabei die notwendige, standardisierte Datenstruktur, um die Informationen auf der Blockchain für alle Teilnehmer verständlich und interoperabel zu machen.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass die Blockchain die GS1-Standards nicht ersetzt, sondern eine alternative, potenziell sicherere und vertrauenswürdigere Infrastruktur für deren Anwendung bietet. GS1 liefert die Semantik – die „Sprache“ und „Grammatik“, die den Daten ihre Bedeutung gibt (z.B. „Dieses GTIN wurde von diesem GLN zu diesem Zeitpunkt versandt“). Die Blockchain liefert eine robuste technologische Basis, um diese standardisierten Aussagen manipulationssicher und transparent für alle Beteiligten aufzuzeichnen.

Implementierung in der Praxis: Herausforderungen und Lösungsansätze

Was sind die größten technologischen Hürden bei der Einführung der Serialisierung (z.B. Druckqualität, Liniengeschwindigkeit, Datenmanagement, Systemintegration)?

Die Einführung der Serialisierung auf Artikelebene stellt Unternehmen vor erhebliche technologische Herausforderungen, die sich über den gesamten Produktions- und IT-Bereich erstrecken.

Drucktechnologie und Produkthandling: Eine der größten Hürden ist das zuverlässige Drucken von einzigartigen, qualitativ hochwertigen 2D-Codes bei hohen Liniengeschwindigkeiten. Produktionslinien sind oft nicht für die präzise Kennzeichnung ausgelegt. Faktoren wie Vibrationen des Förderbandes, minimale Schwankungen in der Produktpositionierung oder anspruchsvolle Verpackungsgeometrien können zu verzerrten, unscharfen oder unvollständigen Codes führen, die bei der anschließenden Verifizierung durchfallen. Die Auswahl der Drucktechnologie (z.B. Thermal-Inkjet, Laser, Thermotransferdruck) muss sorgfältig auf das Substratmaterial (z.B. glänzender Karton, dunkle Folien, Metall) abgestimmt sein, um den für das Scannen erforderlichen Kontrast zu gewährleisten. Lasermarkierer bieten zwar dauerhafte Markierungen, stehen aber oft vor dem Zielkonflikt zwischen hoher Geschwindigkeit und optimaler Druckgenauigkeit.

Verifizierung und Qualitätskontrolle: Es reicht nicht aus, einen Code zu drucken; er muss auch unmittelbar nach dem Druck inline verifiziert werden, um sicherzustellen, dass er den strengen Qualitätsnormen wie der ISO/IEC 15415 entspricht. Ein Code, der unter idealen Bedingungen in der Fabrik lesbar ist, kann in einem schlecht beleuchteten Lager oder an einer Kasse mit einem anderen Scannertyp versagen. Dies erfordert die Investition in spezielle Verifizierungssysteme (Verifier), die die Codes anhand mehrerer Parameter wie Kontrast, Modulation, axiale Ungleichförmigkeit und Fehlerkorrektur bewerten und eine Qualitätsnote vergeben. Ein qualitativ schlechter Code ist nicht nur ein technisches Problem, sondern ein finanzielles und regulatorisches Desaster. Er führt zu Ausschuss, Nacharbeit und im schlimmsten Fall zur Ablehnung ganzer Lieferungen durch Handelspartner, was erhebliche Kosten und Lieferverzögerungen verursacht.

Datenmanagement und IT-Infrastruktur: Die Serialisierung generiert immense Datenmengen. Ein großes Pharmaunternehmen kann leicht Milliarden von einzigartigen Seriennummern pro Jahr erzeugen. Die Verwaltung dieser Daten erfordert eine robuste und skalierbare IT-Infrastruktur. Dies wird oft in einem mehrstufigen Modell (Level 1 bis Level 5) abgebildet: von der Gerätesteuerung auf der Produktionslinie (L1/L2) über das Standort-Management-System (L3) und das unternehmensweite Enterprise-System (L4) bis hin zur Kommunikation mit externen Partnern und Behörden (L5). Der Aufbau und die Wartung dieser komplexen Architektur sind eine erhebliche Herausforderung.

Systemintegration: Eine der schwierigsten und fehleranfälligsten Aufgaben ist die Integration der neuen Serialisierungssysteme in die bestehende IT-Landschaft des Unternehmens, insbesondere in Enterprise-Resource-Planning- (ERP), Warehouse-Management- (WMS) und Manufacturing-Execution-Systeme (MES). Inkompatibilitäten, komplexe Schnittstellen und Dateninkonsistenzen sind häufige Probleme, die zu Systemausfällen und fehlerhaften Daten führen können.

Welche organisatorischen Herausforderungen müssen Unternehmen bei der Einführung von Serialisierungslösungen bewältigen?

Die organisatorischen Herausforderungen bei der Implementierung einer Serialisierungslösung sind oft noch größer als die technologischen und werden häufig unterschätzt.

Abteilungsübergreifende Koordination: Serialisierung ist kein isoliertes IT- oder Verpackungsprojekt. Sie betrifft tiefgreifend die Prozesse in der Produktion, der Logistik, der Qualitätssicherung, im Einkauf, im Vertrieb und im Marketing. Das größte Risiko für ein Scheitern des Projekts ist eine mangelnde Abstimmung zwischen diesen Abteilungen. Die Einrichtung eines funktionsübergreifenden Projektteams von Anfang an ist daher unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen und Abhängigkeiten berücksichtigt werden.

Schulung und Kompetenzaufbau: Alle Mitarbeiter, die mit den neuen Prozessen und Technologien in Berührung kommen – von den Maschinenführern an der Linie über die Lagerarbeiter bis hin zu den Qualitätsprüfern und IT-Administratoren – müssen umfassend geschult werden. Unternehmen müssen gezielt internes Fachwissen aufbauen, da die Thematik multidisziplinär ist und Kompetenzen aus den Bereichen IT, Engineering, Automatisierung und Qualitätssicherung vereint.

Zusammenarbeit mit Handelspartnern: Ein Serialisierungssystem entfaltet seinen vollen Nutzen erst, wenn die Daten nahtlos mit Lieferanten, Logistikdienstleistern und Kunden ausgetauscht werden können. Eine frühzeitige und klare Kommunikation ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Partner technisch und prozessual in der Lage sind, die serialisierten Daten zu empfangen und zu verarbeiten.

Change Management und Implementierungsstrategie: Die Einführung der Serialisierung ist eine fundamentale Veränderung von Geschäftsprozessen. Anstatt einer „Big Bang“-Einführung wird ein schrittweises Vorgehen dringend empfohlen. Ein Pilotprojekt, das sich zunächst auf eine Produktlinie oder einen Standort beschränkt, ermöglicht es dem Unternehmen, wertvolle praktische Erfahrungen zu sammeln, Prozesse zu optimieren und Kinderkrankheiten zu beseitigen, bevor die Lösung unternehmensweit ausgerollt wird.

Mit welchen Kostenfaktoren ist bei der Implementierung eines Track-and-Trace-Systems auf Basis von GS1 2D-Codes zu rechnen?

Die Kosten für die Implementierung eines Track-and-Trace-Systems sind erheblich und setzen sich aus verschiedenen direkten und indirekten Faktoren zusammen. Eine reine Fokussierung auf die anfänglichen Hardwarekosten führt zu einer gefährlichen Fehleinschätzung der Gesamtinvestition (Total Cost of Ownership, TCO).

Hardwarekosten: Dies sind die offensichtlichsten Kosten und umfassen die Anschaffung von Druckern (z.B. Thermal-Inkjet, Laser), Kamerasystemen für das Scannen und Verifizieren an jeder Verpackungslinie sowie die notwendige Server- und Netzwerkinfrastruktur zur Datenverarbeitung und -speicherung.

Softwarekosten: Hierzu zählen die Lizenzgebühren für die Serialisierungssoftware, insbesondere für die übergeordneten Site- und Enterprise-Level-Systeme (L3/L4). Die Preismodelle variieren stark, von monatlichen Abonnementgebühren für cloud-basierte SaaS-Lösungen (im Bereich von 50 bis 500 US-Dollar pro Monat) bis hin zu hohen einmaligen Lizenzkosten für On-Premise-Installationen, die bei 75.000 US-Dollar beginnen und weit darüber liegen können.

Integrations- und Anpassungskosten: Dies ist oft einer der größten und am schwierigsten zu kalkulierenden Kostenblöcke. Die Anbindung der Serialisierungssoftware an bestehende Unternehmenssysteme wie ERP und WMS erfordert spezialisierte Entwicklungsarbeit. Die Kosten hierfür können je nach Komplexität von 5.000 bis 15.000 US-Dollar für einfache API-Anbindungen bis über 50.000 US-Dollar für komplexe Integrationen reichen.

Implementierungs- und Schulungskosten: Diese umfassen die Dienstleistungen des Lösungsanbieters oder externer Berater für die Systemkonfiguration, Datenmigration, Projektmanagement und die Schulung der Mitarbeiter. Diese Kosten können sich auf 10.000 bis 30.000 US-Dollar oder mehr belaufen.

Laufende Betriebs- und Wartungskosten: Nach der Implementierung fallen kontinuierliche Kosten an. Dazu gehören jährliche Software-Wartungsgebühren (oft 15-20 % der ursprünglichen Lizenzkosten), Kosten für Verbrauchsmaterialien (Tinte, Etiketten) und Gebühren für den technischen Support.

Insgesamt können die anfänglichen Investitionskosten für eine einzige Verpackungslinie in der Pharmaindustrie je nach Komplexität zwischen 5 und 15 Millionen US-Dollar liegen. Es wird deutlich, dass die „weichen“ Kosten für Software, Integration und Dienstleistungen oft die reinen Hardwarekosten bei weitem übersteigen und den größten Teil der Gesamtinvestition ausmachen.

GS1 2D-Code: Schlüssel zur transparenteren und sichereren Produktverfolgung

Was sind abschließend die entscheidenden, strategischen Vorteile des GS1 2D-Matrixcodes für eine umfassende und zukunftssichere Fälschungsschutzstrategie?

Der GS1 2D-Code ist weit mehr als nur ein technisches Upgrade des traditionellen Strichcodes; er ist der Grundpfeiler für eine umfassende und zukunftssichere Strategie zum Schutz vor Fälschungen und zur digitalen Transformation der Lieferkette. Seine entscheidenden strategischen Vorteile lassen sich in fünf Kernbereichen zusammenfassen:

- Eindeutige, deterministische Authentifizierung: Der Code ermöglicht den Übergang von probabilistischen, auf Einschätzungen basierenden Sicherheitsmerkmalen zu einer deterministischen, datengestützten Verifizierung. Die Frage der Echtheit wird durch eine binäre Datenbankabfrage beantwortet, was ein ungleich höheres Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet.

- Lückenlose Transparenz der Lieferkette: Durch die Serialisierung und Rückverfolgung auf Artikelebene schaffen Unternehmen eine beispiellose Transparenz vom Rohstoff bis zum Endverbraucher. Dies ermöglicht nicht nur einen effektiven Fälschungsschutz, sondern optimiert auch das Bestandsmanagement, ermöglicht chirurgisch präzise Rückrufe und stärkt die allgemeine Integrität und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette.

- Globale regulatorische Konformität: GS1-Standards bilden das Fundament für die Erfüllung komplexer internationaler Vorschriften wie der EU-Fälschungsrichtlinie (FMD) oder des US Drug Supply Chain Security Act (DSCSA). Die Implementierung einer auf GS1 basierenden Lösung sichert Unternehmen somit nicht nur heute ab, sondern macht sie auch zukunftsfähig für kommende regulatorische Anforderungen weltweit.

- Direkter Kanal zum Verbraucher: Insbesondere durch den GS1 Digital Link wird das Produkt selbst zu einem interaktiven Medium. Marken können eine direkte Beziehung zum Kunden aufbauen, Vertrauen durch Transparenz schaffen, wertvolle Informationen bereitstellen und die Kundenbindung durch personalisierte Erlebnisse nachhaltig stärken – weit über den Moment des Kaufs hinaus.

- Fundament für die digitale Transformation: Die globale Initiative „Sunrise 2027“, die den Übergang zu 2D-Codes am Point-of-Sale vorantreibt, signalisiert einen unumkehrbaren Wandel. Die Einführung von GS1 2D-Codes ist kein isoliertes Projekt, sondern ein fundamentaler Schritt in Richtung einer digitalisierten, datengesteuerten und vernetzten globalen Wirtschaft. Sie schafft die technologische Grundlage für zukünftige Innovationen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und personalisierte Dienstleistungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Implementierung von GS1 2D-Codes die Rolle der Produktverpackung fundamental verändert: von einem passiven Behälter zu einem aktiven, vernetzten Datenknotenpunkt. Die Verpackung wird zu einem strategischen Gut – einem Datenträger und Kommunikationskanal, der über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, von der Logistik über das Marketing bis hin zum Kundenservice, einen messbaren Mehrwert schafft. Unternehmen, die diesen Wandel heute aktiv gestalten, sichern nicht nur ihre Produkte vor Fälschungen, sondern legen den Grundstein für ihren zukünftigen Erfolg in einer zunehmend digitalen Welt.

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.