Wenn Stahl auf Eis trifft: Schwerlastlogistik und Kühllogistik – Warum dieses ungleiche Logistik-Paar unsere Zukunft sichert – Kreativbild: Xpert.Digital

Wenn Präzision auf Kraft trifft: Synergien in moderner Logistik – Die unsichtbare Verbindung in der Transportwelt

Speziallogistik: Logistik im Wandel – Warum Schwerlast und Kühlkette jetzt gemeinsam denken

Auf den ersten Blick wirken sie wie Feuer und Wasser: Die Schwerlastlogistik, die mit brachialer Kraft gigantische Windkraftanlagen durch Nadelöhre manövriert, und die Kühllogistik, die mit chirurgischer Präzision empfindlichste Pharmazeutika vor dem Verderb bewahrt. Doch der Schein trügt. Eine tiefergehende Analyse offenbart, dass diese beiden Extreme der Transportbranche nicht nur vor denselben existenzbedrohenden Herausforderungen stehen, sondern gemeinsam das Rückgrat der modernen Industrie 4.0 bilden.

In einer Welt, in der die globale Wirtschaftswachstumsrate von Nischenmärkten abhängt, rücken zwei Giganten in den Fokus, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während der Markt für übergroße Fracht unaufhaltsam auf die 200-Milliarden-Dollar-Marke zusteuert, explodiert parallel der Bedarf an hochkomplexen Kühlketten – getrieben von einer Gesundheitsbranche im Wandel und globalen Verbraucheransprüchen. Doch jenseits der beeindruckenden Umsatzzahlen eint beide Sektoren ein unsichtbares Band der “Nulltoleranz”: Ein Lenkfehler beim 80-Meter-Rotorblatt ist ebenso fatal wie eine minimale Temperaturschwankung beim mRNA-Impfstoff.

Passend dazu:

- Vorpufferlager (Nearshoring): Wenn globale Krisen auf fragile Lieferketten treffen, wird aus Notwendigkeit Innovation

Märkte im Milliardenbereich: Doppelboom in der Speziallogistik

Die moderne Logistiklandschaft präsentiert sich oberflächlich betrachtet als ein Universum streng voneinander getrennter Spezialdisziplinen. Auf der einen Seite die Schwerlastlogistik, die mit brachialer Kraft Turbinen, Windkraftflügel und Transformatoren durch enge Ortschaften manövriert, auf der anderen die Kühlkettenlogistik, die mit chirurgischer Präzision Temperaturen von minus 70 Grad Celsius überwacht, um empfindliche Impfstoffe oder frische Lebensmittel unbeschadet an ihr Ziel zu bringen. Diese beiden Segmente könnten unterschiedlicher kaum sein, doch bei genauerer Betrachtung offenbart sich eine faszinierende Konvergenz, die das gesamte Verständnis moderner Transportdienstleistungen revolutioniert.

Der globale Markt für den Transport von übergroßer Fracht erreichte im Jahr 2024 ein Volumen von 201,02 Milliarden US-Dollar und wird prognostiziert, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,58 Prozent bis 2033 weiterzuwachsen. Parallel dazu verzeichnet die Kühlkettenlogistik ein noch dynamischeres Wachstum mit einem weltweiten Marktwert von 341 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 15,3 Prozent zwischen 2025 und 2034. Allein der deutsche Markt für Kühlkettenlogistik wird im Jahr 2024 auf 16,92 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 auf 25,44 Milliarden US-Dollar anwachsen. Diese Zahlen verdeutlichen nicht nur die immense wirtschaftliche Bedeutung beider Segmente, sondern auch die Notwendigkeit, Synergien zwischen scheinbar unvereinbaren Logistikdisziplinen zu identifizieren und zu nutzen.

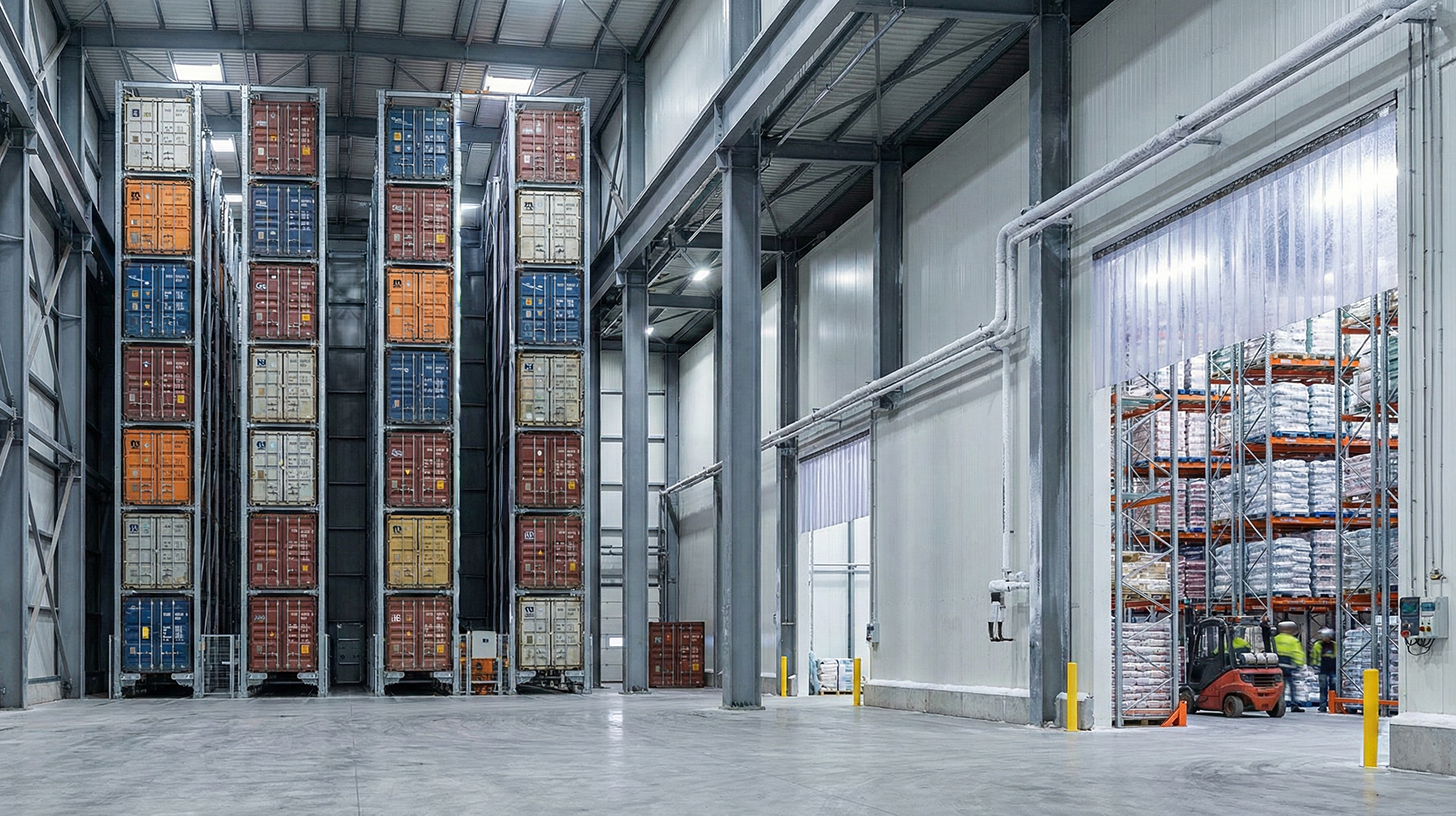

Ein weiteres Bindeglied zwischen diesen und weiteren Spezialbereichen bildet die Lagerlogistik für schwere Lasten. Hier geht es nicht nur um das bloße Abstellen von Containern oder Industrieaggregaten, sondern um hochpräzise koordinierte Prozesse: vom Einsatz von Schwerlastregalen mit Tragfähigkeiten im zweistelligen Tonnenbereich über modulare Containerlagerplätze bis hin zu automatisierten Kran- und Fördersystemen, die millimetergenaue Positionierung ermöglichen. In Hafen- und Industriearealen verschmelzen Transport- und Lagerlogistik zunehmend zu integrierten Knotenpunkten, in denen Umschlag, Zwischenlagerung und Weiterverteilung in einem einzigen logistischen Fluss organisiert werden. Dabei gewinnt die Digitalisierung – etwa durch IoT-gestützte Condition-Monitoring-Systeme für gelagerte Container – immer mehr an Bedeutung, um Sicherheit, Effizienz und Transparenz in Echtzeit zu gewährleisten.

Die verborgene Verwandtschaft extremer Anforderungen

Betrachtet man die operativen Herausforderungen beider Logistikbranchen, so offenbaren sich erstaunliche Parallelen, die weit über oberflächliche Gemeinsamkeiten hinausgehen. Sowohl die Schwerlastlogistik als auch die Kühlkettenlogistik operieren in einem Umfeld, in dem geringste Abweichungen von den vorgegebenen Parametern zu katastrophalen Konsequenzen führen können. Bei einem Schwertransport entscheidet bereits ein Lenkwinkel von wenigen Grad darüber, ob ein 80 Meter langes Rotorblatt sicher an Laternen, Hauswänden und Böschungen vorbeigeführt werden kann. In der Kühllogistik kann eine Temperaturabweichung von nur wenigen Grad den Verlust einer gesamten Impfstofflieferung bedeuten, wie die globale Verteilung der COVID-19-Vakzine eindrücklich demonstrierte.

Die logistische Herausforderung bei der Verteilung der mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 stellte die gesamte Branche vor beispiellose Aufgaben. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer erforderte eine Lagerung bei konstanten minus 70 Grad Celsius, während der Moderna-Impfstoff Temperaturen zwischen minus 25 und minus 15 Grad Celsius benötigte. Diese extremen Anforderungen an die Kühlkette machten die Corona-Impfung zur größten jemals durchgeführten humanitären Logistikaktion weltweit und offenbarten gleichzeitig die kritische Bedeutung präziser Temperaturkontrolle für die öffentliche Gesundheit. Die Parallele zur Schwerlastlogistik liegt in der absoluten Nulltoleranz gegenüber Fehlern: Sowohl ein beschädigter Transformator als auch ein durch Temperaturabweichung unbrauchbar gewordener Impfstoff bedeuten nicht nur finanzielle Verluste, sondern potenziell weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen.

Infrastrukturelle Herausforderungen als verbindendes Element

Die deutsche Infrastruktur stellt beide Logistiksegmente vor identische strukturelle Probleme, die eine übergreifende Betrachtung unausweichlich machen. Marode Brücken zwingen Schwertransporte zu kostspieligen Umwegen und verursachen Milliardenschäden für die deutsche Wirtschaft. Das Beispiel der Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid illustriert die Dimension des Problems. Unternehmen wie Liebherr in Ehingen an der Donau müssen für den Transport ihrer über 100 Tonnen schweren Kräne Umwege von mehr als 1000 Kilometern in Kauf nehmen, weil zahlreiche Brücken nicht mehr die erforderliche Tragfähigkeit aufweisen. Knapp 1000 Brücken allein in Nordrhein-Westfalen sind derart marode, dass sie von schwereren Lastkraftwagen nicht mehr befahren werden dürfen.

Diese Infrastrukturproblematik betrifft jedoch keineswegs ausschließlich die Schwerlastlogistik. Auch die Kühlkettenlogistik ist auf eine funktionsfähige Straßeninfrastruktur angewiesen, da die Verteilung temperaturempfindlicher Güter in Europa hauptsächlich über die Straße erfolgt. Die hohe Bevölkerungsdichte des Kontinents und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Kontrolle der Lagerbedingungen während des Transports machen den Straßentransport zum bevorzugten Verkehrsträger. Längere Transportzeiten aufgrund von Umleitungen können bei verderblichen Waren ebenso kritisch sein wie bei zeitkritischen Schwertransporten, denn jede zusätzliche Stunde im Transport erhöht das Risiko einer Unterbrechung der Kühlkette.

Technologische Konvergenz durch Digitalisierung

Die digitale Transformation der Logistikbranche treibt beide Segmente in eine gemeinsame Zukunft. Das Internet der Dinge ermöglicht in beiden Bereichen eine Echtzeitüberwachung, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. GPS-Tracker verfolgen Schwertransportfahrzeuge in Echtzeit und ermöglichen präzise Routenoptimierungen, während IoT-Sensoren in der Kühllogistik kontinuierlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwachen und bei Abweichungen sofortige Alarme auslösen. Die Integration von Künstlicher Intelligenz verspricht für beide Branchen signifikante Effizienzsteigerungen: Echtzeit-Nachverfolgungssysteme reduzieren Lieferverzögerungen um durchschnittlich 25 Prozent durch proaktive Problemerkennung.

Die Kombination aus IoT, KI und Blockchain-Technologie revolutioniert die gesamte Logistikbranche und ermöglicht ein Echtzeit-Tracking und Monitoring von Waren, optimierte Routen und sichere, transparente Transaktionen. Für die Schwerlastlogistik bedeutet dies eine präzisere Planung von Genehmigungsverfahren und Streckenführungen, während die Kühllogistik von einer lückenlosen Dokumentation der Temperaturverläufe profitiert, die für regulatorische Anforderungen unerlässlich ist. Beide Branchen teilen somit nicht nur ähnliche technologische Lösungsansätze, sondern auch das fundamentale Bedürfnis nach Transparenz und Nachverfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette.

Der regulatorische Dschungel als gemeinsame Herausforderung

Die Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte gelten als Paradebeispiel für überbordende Bürokratie in Deutschland. Die Vorgaben zwischen Bund, Ländern und Kommunen sind zersplittert und hochkomplex, was die Umsetzung wichtiger Infrastruktur- und Industrievorhaben erheblich erschwert. Der Antransport aller Komponenten einer Windenergieanlage erfordert zwischen 60 und 80 Schwerlasttransporte, wobei jeder einzelne Transport eigene Genehmigungen benötigt. Für den geplanten Ausbau der Onshore-Windenergie werden ab 2025 pro Jahr bis zu 60.000 Schwertransporte allein in Deutschland prognostiziert.

Die Kühlkettenlogistik steht vor vergleichbaren regulatorischen Herausforderungen, wenngleich diese anders geartet sind. Für die Lagerung von Nahrungsmitteln existieren derzeit über 700 lebensmittelrechtlich relevante Vorschriften in Deutschland, wobei das Lebensmittelrecht nicht nur durch Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes und der Länder, sondern auch durch zahlreiche Verordnungen der Europäischen Union bestimmt wird. Die Verordnungen zur Lebensmittelhygiene, zu Hygienevorschriften für tierische Lebensmittel und zur Überwachung der Temperaturen von tiefgefrorenen Lebensmitteln in Beförderungsmitteln bilden nur einen Bruchteil des regulatorischen Rahmens. Pharmazeutische Kühlkettenlogistik unterliegt zusätzlich den Good Distribution Practice-Anforderungen der EU, die präzise Temperaturkorridore von plus 2 bis plus 8 Grad Celsius oder plus 15 bis plus 25 Grad Celsius vorschreiben.

Der Fachkräftemangel als branchenübergreifendes Phänomen

Die deutsche Logistikbranche kämpft mit einem dramatischen Mangel an qualifizierten Fachkräften, der beide Segmente gleichermaßen betrifft. Der Fachkräftemangel erreichte 2025 Rekordniveau, wobei 85 Prozent der deutschen Arbeitgeber Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen. Besonders betroffen ist der Straßentransport, wo der Fahrermangel Schätzungen zufolge für mehr als die Hälfte aller europäischen Speditionen kein Wachstum ermöglicht. Die Personalkosten bleiben auch 2025 der größte Kostentreiber in der Branche, und selbst eine steigende Arbeitslosenquote ändert nichts an dem hohen Aufwand, adäquate Arbeits- und Fachkräfte zu finden.

In der Schwerlastlogistik erfordert die Komplexität der Transporte hochspezialisiertes Personal. Die Fahrer steuern ihre Schwertransporter mit Millimetergenauigkeit und erhalten per Funk Anweisungen von Begleitteams, die jede Bewegung im Blick behalten müssen. Die Kühllogistik wiederum benötigt Fachkräfte mit Kenntnissen in der Temperaturüberwachung, regulatorischen Compliance und dem Umgang mit empfindlichen Gütern. Regelmäßige Schulungen des Personals sind unerlässlich, damit Kühlgut schnell und perfekt temperiert ans Ziel gelangt. Diese gemeinsame Herausforderung des Fachkräftemangels zwingt beide Branchen zu ähnlichen Strategien der Mitarbeiterbindung, Weiterbildung und Automatisierung.

Speziallogistik – Europas Stärke, Expertise und Marktführerschaft

Die Kühllagerhaltung und die Lagerung schwerer Lasten – beispielsweise in Container-Hochregallagern – unterscheiden sich grundlegend von konventionellen Lagerhaltungsmodellen. Diese Unterschiede manifestieren sich in nahezu jeder operativen und infrastrukturellen Dimension, von den Baukosten bis hin zur regulatorischen Komplexität.

Das Standardlager: Die ökonomische Basisvariante

Ein konventionelles Lagersystem bildet den kosteneffizienten Standard ab. Im Hallenbau liegen die Kosten durchschnittlich zwischen 700 und 1.100 Euro netto pro Quadratmeter. Die technische Infrastruktur beschränkt sich meist auf grundlegende Elektroinstallationen, und die Bewirtschaftung erfolgt mit Standard-Regalbediengeräten. Ein Standard-Hochregallagerplatz kostet in der Errichtung etwa 5.000 bis 7.000 Euro pro Einheit. Angesichts von über 70.000 Logistikdienstleistern in Deutschland ist diese Form der Lagerhaltung weit verbreitet und operativ standardisiert.

Kühllager: Hoher Energiebedarf und strikte Regulierung

Im Gegensatz dazu stellt ein Kühlhaus eine hochkomplexe Spezialimmobilie dar. Die Baukosten liegen hier zwischen 2.600 und 3.700 Euro pro Quadratmeter – eine Steigerung um das Vier- bis Fünffache gegenüber der Standardvariante. Ursächlich hierfür sind spezialisierte Isolierkonzepte und eine anspruchsvolle technische Infrastruktur: Diese umfasst mehrzonale Kühlsysteme, redundante Kältetechnik, Be- und Entfeuchtungsanlagen sowie kontinuierliche Monitoringsysteme zur Echtzeit-Temperaturerfassung.

Auch betriebswirtschaftlich dominiert hier ein anderer Faktor: Die Energieprofile. Ein Tiefkühllager bei minus 30 Grad Celsius generiert Kühlenergieverbräuche, die selbst bei optimaler Isolierung 30 bis 40 Prozent der gesamten Betriebskosten ausmachen. Hinzu kommt eine enorme regulatorische Dichte mit über 700 lebensmittelrechtlichen Vorschriften, pharmazeutischen GxP-Anforderungen und Zertifizierungen wie FSSC 22000. Die Lagerverwaltung muss zudem Temperaturzonen differenzieren, Chargenverfolgung mit Mindesthaltbarkeitsdaten kombinieren und Abweichungen lückenlos dokumentieren. Ein Lagerplatz in einem temperaturgeführten Hochregallager kostet folglich das Zwei- bis Dreifache des Standards.

Lager für schwere Lasten: Statische Präzision und massive Fundamente

Schwerlast-Container-Hochregallager zum Beispiel unterliegen wiederum völlig anderen Konstruktionsprinzipien. Mit Feldlasten von bis zu 30 Tonnen pro Fachfeld erfordern sie massive Fundamente und präzise statische Berechnungen nach DIN EN 15512. Die Kosten pro Lagerplatz-Einheit steigen hier auf 8.000 bis 15.000 Euro. Auch die Anforderungen an die Lagerverwaltung sind kritisch: Es bedarf extrem präziser Lagerplatzzuordnungen, da falsche Platzierungen aufgrund der enormen Gewichte zu katastrophalen Schäden führen können. Regulatorisch stehen hier spezialisierte Sicherheitszertifikate und kontinuierliche Nachweise der statischen Sicherheit im Vordergrund.

Marktsituation und Wettbewerbsvorteil

Die Integration beider Spezialsysteme stellt eine fundamentale ökonomische und strategische Transformationsleistung dar. Während der Gesamtmarkt groß ist, wird die echte Schwerlastlogistik in Deutschland von wenigen spezialisierten Unternehmen betrieben, was die hohen Eintrittsbarrieren verdeutlicht.

Die Kombination von Schwerlast- und Kühllogistik-Expertise in einem einzigen Unternehmen ist eine strategische Rarität, da beide Segmente völlig unterschiedliche technologische Infrastrukturen, Personalqualifikationen und Investitionsmodelle verlangen. Diese Knappheit an echten Spezialanbietern macht die Integration beider Disziplinen zu einem kritischen Wettbewerbsvorteil und positioniert jene wenigen Dienstleister, die diese Doppelkompetenz aufgebaut haben, als strategische Schlüsselakteure in der modernen europäischen Logistiklandschaft.

LTW Lösungen

LTW bietet seinen Kund:innen keine losen Bausteine, sondern integrierte Gesamtlösungen. Beratung, Planung, mechanische und elektrotechnische Komponenten, Steuerungs- und Leittechnik sowie Software und Service – alles ist vernetzt und präzise aufeinander abgestimmt.

Besonders vorteilhaft ist die eigene Fertigung wesentlicher Komponenten. Dadurch können Qualität, Lieferketten und Schnittstellen optimal kontrolliert werden.

LTW steht für Verlässlichkeit, Transparenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Loyalität und Ehrlichkeit sind fest im Unternehmensverständnis verankert – hier zählt noch ein Handschlag.

Passend dazu:

Wie Digitalisierung Schwerlast- und Kühllogistik vereint

Energiewende als Katalysator der Konvergenz

Die Transformation des Energiesystems fungiert als mächtiger Katalysator, der die Grenzen zwischen Schwerlast- und Kühllogistik zunehmend verschwimmen lässt. Der Transport von Windkraftanlagen stellt die Schwerlastlogistik vor immense Herausforderungen, denn moderne Rotorblätter erreichen Längen von 60 bis 90 Metern bei einem Gewicht von mehreren Dutzend Tonnen. Das unterste Turmsegment einer Windenergieanlage wiegt oft zwischen 50 und 70 Tonnen, der komplette Stahlturm über 200 Tonnen, und die Nabe, an der sich die Rotorblätter verbinden, bringt rund 20 Tonnen auf die Waage. Für eine komplette Anlage sind oft bis zu 15 separate Schwertransporte erforderlich: Turmsegmente, Gondel und mehrere Rotorblätter müssen koordiniert zum Aufstellungsort gebracht werden.

Gleichzeitig gewinnt die Kühllogistik im Kontext der Energiewende an Bedeutung. Die wachsende Elektromobilität erfordert temperaturkontrollierte Lagerung und Transport von Lithium-Ionen-Batterien, während Wasserstoffanwendungen spezielle kryogene Transportlösungen verlangen. Die Schnittmengen werden besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass Transformatoren und andere elektrische Komponenten für erneuerbare Energieanlagen ebenfalls präzise Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle während des Transports benötigen, um elektrische Schäden zu vermeiden. Die Energiewende schafft somit einen konkreten Anwendungsfall, in dem Schwerlast- und Kühllogistikkompetenz zusammenfließen müssen.

Passend dazu:

Diversifikationsstrategien der Logistikdienstleister

Die ökonomische Realität zwingt Logistikdienstleister zunehmend zur Diversifikation ihres Leistungsportfolios. Eine Diversifizierungsstrategie in der Transportlogistik beinhaltet die Erweiterung des Angebots an Dienstleistungen, Märkten oder Transportmitteln, um Risiken zu reduzieren, Wettbewerbsvorteile zu verbessern und die Rentabilität zu steigern. In Deutschland existieren mehr als 70.000 Logistikdienstleister, überwiegend mittelständische Unternehmen, die sich diversifizieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihren Kunden eine breitere Palette von Dienstleistungen anzubieten. Zum erweiterten Logistikportfolio gehören neben klassischen Transportleistungen auch Mehrwertdienste wie Verpackung, Montage, Kontraktlogistik, E-Commerce-Lösungen und After-Sales-Services.

Diese Entwicklung führt dazu, dass Logistikdienstleister mit Schwerlastkompetenz zunehmend auch temperaturgeführte Transportlösungen in ihr Portfolio aufnehmen und umgekehrt. Spezialisierte Dienstleistungen wie die Kühlkettenlogistik für Arzneimittel oder Just-in-Time-Liefermodelle für die Fertigungsindustrie werden ergänzend zum bestehenden Kerngeschäft angeboten. Die vertikale Integration durch Erweiterung der Wertschöpfungskette, beispielsweise durch den Aufbau eigener Lager- und Distributionszentren oder die Übernahme anderer Logistikdienstleister, schafft zusätzliche Synergien zwischen den Spezialgebieten.

Gemeinsame Investitionslogik und Kapitalbindung

Sowohl Schwerlast- als auch Kühllogistik zeichnen sich durch hohe Kapitalintensität aus, die eine strategische Betrachtung der Investitionen unerlässlich macht. In der Schwerlastlogistik werden Transportmittel häufig als Einzelanfertigungen produziert, da die Maschinen andere Abmessungen haben und leistungsfähiger sein müssen als Standardfahrzeuge. Zusätzlich sind vielfach Begleitfahrzeuge und Spezialkräne erforderlich, was die Gründungskosten für Unternehmen in diesem Segment erheblich erhöht. In Deutschland gibt es bei den Großraum- und Schwertransporten keine 500 Firmen, die sich auf dieses Geschäft spezialisiert haben, was den Nischencharakter und die hohen Eintrittsbarrieren verdeutlicht.

Die Kühllogistik erfordert ebenfalls massive Investitionen in spezialisierte Infrastruktur. Im Jahr 2024 existierten in Deutschland 366 Kühlhäuser mit einem Gesamtvolumen von etwa 24 Millionen Kubikmeter und rund 4,6 Millionen Euro-Palettenstellplätzen. Die Anschaffung von Ultratiefkühlgeräten für den Transport bei minus 70 bis minus 86 Grad Celsius, wie sie für mRNA-Impfstoffe erforderlich sind, bedeutet erhebliche Investitionen. Kühlfahrzeuge mit eingebauten Kühlsystemen, die Güter während des gesamten Transportvorgangs auf geregelten Temperaturen halten, verursachen deutlich höhere Anschaffungs- und Betriebskosten als konventionelle Transportmittel. Diese parallele Kapitalintensität schafft ökonomische Anreize für Kooperationen und Konsolidierungen zwischen beiden Segmenten.

Die Rolle der Plattformökonomie

Digitale Plattformen transformieren beide Logistiksegmente und schaffen neue Möglichkeiten der Vernetzung und Zusammenarbeit. Logistikplattformen vernetzen Prozesse, Dinge, Daten, Dienste und Menschen zu einem Wertschöpfungsnetzwerk und bieten Unternehmen Zugang zu einer umfassenden Auswahl an Dienstleistungen innerhalb eines Marktes und über mehrere Märkte hinweg. Der Logistikplattformmarkt ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, wobei neben etablierten Logistikakteuren auch Akteure ohne klassischen Logistikhintergrund in den Markt eintreten. Das gemeinsame Ziel aller Logistikplattformen liegt in der Integration von Logistikakteuren zur Erhöhung von Transparenz, Kosteneffizienz und Robustheit.

Diese Plattformentwicklung ermöglicht erstmals eine systematische Verbindung von Schwerlast- und Kühllogistikkompetenzen. Integrations-, transaktions- und datenbasierte Services können über digitale Schnittstellen gebündelt werden, wodurch Unternehmen Zugang zu einem erweiterten Leistungsspektrum erhalten, ohne selbst in alle Spezialbereiche investieren zu müssen. Die Visualisierung von Geschäftsprozessen, einzelnen Zuständen und deren Abweichungen durch Visibility-Funktionen schafft eine gemeinsame Informationsgrundlage für alle Beteiligten. Für Auftraggeber mit komplexen Logistikanforderungen, die sowohl Schwerlastkomponenten als auch temperaturkritische Güter umfassen, bieten solche Plattformen einen erheblichen Mehrwert.

Nachhaltigkeit als verbindendes Paradigma

Die Dekarbonisierungsziele der Logistikbranche zwingen beide Segmente zu fundamentalen Umstellungen ihrer Betriebsabläufe. In der Schwerlastlogistik werden alternative Antriebe für die besonders leistungsintensiven Transportaufgaben entwickelt, wobei die schiere Masse der zu bewegenden Güter eine besondere Herausforderung darstellt. Bis 2030 wird mit einer signifikanten Zunahme elektrisch betriebener Lastkraftwagen gerechnet, insbesondere im urbanen Raum, während Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe im Fernverkehr stärker zum Einsatz kommen werden, sobald Infrastruktur und Kosten sich verbessern.

Die Kühllogistik steht vor ähnlichen Nachhaltigkeitsherausforderungen, da die Kühlung während des Transports und der Lagerung erhebliche Energiemengen erfordert. Energieeffiziente Kühllager und der Einsatz von Elektrofahrzeugen für temperaturgeführte Transporte tragen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes bei. Automatische Verladesysteme in der Kühl- und Tiefkühllogistik können den Kälteverlust während des Verladeprozesses wesentlich reduzieren und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigen Energiemanagement. Die Verkürzung von Verladezeiten von durchschnittlich 30 Minuten bei konventioneller Verladung auf nur etwa 2 Minuten mit automatischen Systemen reduziert nicht nur Energieverluste, sondern auch Betriebskosten.

Resilienz durch Diversifikation der Lieferketten

Die Erfahrungen der jüngsten Krisen haben die Notwendigkeit diversifizierter und resilienter Lieferketten unterstrichen. Die Diversifizierung der Lieferkette wird als proaktive Strategie verstanden, bei der verschiedene risikominimierende Dimensionen in das Lieferkettennetz integriert werden: Multi-Shoring, Multi-Sourcing, zusätzliche Transportarten und Diversifizierung der Logistikabläufe. Einer Umfrage zufolge plante mehr als die Hälfte der Firmen in Deutschland, ihre Lieferketten anzupassen, wobei fast zwei Drittel der Befragten auf der Suche nach neuen oder zusätzlichen Lieferanten waren und ein Drittel plante, die Transportwege zu verkürzen oder zu verändern.

Diese Diversifikationsstrategien betreffen beide Logistiksegmente gleichermaßen. Unternehmen mit Schwerlastanforderungen benötigen alternative Transportrouten und -modi für den Fall, dass primäre Strecken durch Infrastrukturprobleme oder andere Störungen blockiert sind. Kühlkettenlogistik erfordert redundante Kühlkapazitäten und alternative Beschaffungswege für temperaturempfindliche Güter. Die intelligente Kombination beider Kompetenzen in einem integrierten Logistiknetzwerk erhöht die Gesamtresilienz und ermöglicht schnellere Reaktionen auf unvorhergesehene Ereignisse.

Zukunftsszenarien der integrierten Logistik

Die Logistikbranche bewegt sich unaufhaltsam in Richtung einer stärkeren Integration spezialisierter Dienstleistungen. Drei große Trends prägen den Straßengüterverkehr der Zukunft: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Kollaboration. KI-Technologien sind bereits heute bei über 50 Prozent der Logistikunternehmen im Einsatz und werden noch erheblich an Bedeutung gewinnen, wobei Big-Data-Analysen Routen durch Transportbündelung optimieren, Leerfahrten minimieren und prädiktive Wartung von Fahrzeugen unterstützen. Bis 2030 wird Künstliche Intelligenz aus der Logistikbranche nicht mehr wegzudenken sein.

Für die Konvergenz von Schwerlast- und Kühllogistik bedeutet dies, dass gemeinsame technologische Plattformen entstehen werden, die beide Spezialisierungen bedienen können. Selbstfahrende Fahrzeuge, Next-Generation-Sicherheitssysteme, Quantencomputer für komplexe Optimierungsprobleme und digitale Zwillinge werden die Logistikbranche in den nächsten zehn Jahren prägen. Die Supergrid-Logistik als Konzept modularer Dienste verspricht größere Effizienz durch flexible Kombination verschiedener Logistikleistungen. Der 3D-Druck könnte Transportwege verkürzen, die Geschwindigkeit der Supply Chain erhöhen und Lagerhaltungskosten senken, was besonders für Ersatzteile in beiden Logistiksegmenten relevant ist.

Die volkswirtschaftliche Dimension der Branchensymbiose

Die Verbindung von Schwerlast- und Kühllogistik besitzt erhebliche volkswirtschaftliche Relevanz für den Industriestandort Deutschland. Die Schwergutlogistik fungiert als Seismograf für die wirtschaftliche Gesamtentwicklung, denn ohne funktionsfähige Großraum- und Schwertransporte würden wichtige Bauprojekte, Industrievorhaben und Vorhaben bei der Energieversorgung nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung umgesetzt werden können. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands hängt unmittelbar von einer leistungsfähigen Logistikinfrastruktur ab, die sowohl schwere Industriegüter als auch temperaturempfindliche Produkte zuverlässig transportieren kann.

Der deutsche Logistikmarkt insgesamt verzeichnet trotz konjunktureller Schwierigkeiten eine stabile Entwicklung. Der Logistik-Indikator der Bundesvereinigung Logistik zeigt einen leichten Aufwärtstrend des Geschäftsklimas, wobei sich die Geschäftserwartungen im Laufe des Jahres stetig verbessert haben. Der europäische Logistikmarkt erreichte 2024 einen Wert von 288,99 Milliarden US-Dollar und wird mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,6 Prozent bis 2033 wachsen. Der Straßentransport dominiert den europäischen Logistikmarkt mit einem Anteil von 60,4 Prozent im Jahr 2024.

Strategische Implikationen für Unternehmensentscheidungen

Für Logistikdienstleister und ihre Auftraggeber ergeben sich aus der analysierten Konvergenz konkrete strategische Handlungsoptionen. Die Spezialisierung auf ein einzelnes Logistiksegment birgt zunehmende Risiken in einem Marktumfeld, das von Volatilität und Unsicherheit geprägt ist. Diversifizierung oder Diversifikation im betriebswirtschaftlichen Sinn bedeutet, das Leistungsportfolio eines Unternehmens über das Kerngeschäft hinaus auszubauen, mit dem Ziel, Wachstum zu erreichen oder Risiken zu minimieren. Die systematische Erweiterung von Schwerlastkompetenzen um Kühllogistikfähigkeiten oder umgekehrt schafft Synergieeffekte durch die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur, Technologien und Personalressourcen.

Kosteneinsparungen ergeben sich durch die Kombination von Ressourcen wie Personal, Lagerhaltung und Logistik, wobei beispielsweise dieselben Standorte für verschiedene Logistikdienstleistungen genutzt werden können, anstatt separate Einrichtungen für jeden Geschäftsbereich zu unterhalten. Die Effizienzsteigerung resultiert aus Synergieeffekten, die Prozesse schneller und reibungsloser ablaufen lassen und damit die Gesamtleistung des Unternehmens verbessern. Für Auftraggeber bedeutet die Zusammenarbeit mit integrierten Logistikdienstleistern eine Reduktion der Komplexität im Lieferantenmanagement und eine erhöhte Flexibilität bei der Reaktion auf sich ändernde Anforderungen.

Die strategische Symbiose zweier konträrer Logistikwelten

Die eingangs gestellte Frage, wie Schwerlastlogistik und Kühllogistik als völlig konträre Branchen zusammenpassen können, findet ihre Antwort in einer vielschichtigen Analyse, die weit über oberflächliche Betrachtungen hinausgeht. Die vermeintliche Gegensätzlichkeit dieser beiden Logistiksegmente erweist sich bei genauerer Betrachtung als komplementäre Beziehung, in der gemeinsame Herausforderungen, technologische Entwicklungen und ökonomische Rahmenbedingungen zu einer zunehmenden Konvergenz führen. Beide Branchen operieren an den Extremen logistischer Anforderungen, beide erfordern höchste Präzision und Zuverlässigkeit, beide kämpfen mit infrastrukturellen Defiziten und regulatorischer Komplexität, und beide profitieren von der digitalen Transformation der Logistikbranche.

Die Energiewende als Treiber des Wandels, der Fachkräftemangel als gemeinsame Herausforderung, die Plattformökonomie als verbindendes technologisches Paradigma und die Nachhaltigkeitsanforderungen als gesellschaftlicher Imperativ schaffen einen Kontext, in dem die Integration von Schwerlast- und Kühllogistikkompetenz nicht nur sinnvoll, sondern zunehmend notwendig wird. Die erfolgreichsten Logistikdienstleister der Zukunft werden diejenigen sein, die diese scheinbar paradoxe Symbiose erkennen und strategisch nutzen. Denn letztlich verbindet beide Branchen ein fundamentales Merkmal: die absolute Notwendigkeit, das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, ungeachtet dessen, ob es sich um einen 100 Tonnen schweren Transformator oder ein temperaturempfindliches Impfstoffvial handelt.

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung. Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt. Wir sind für Sie da - Beratung - Planung - Umsetzung - Projektmanagement

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen