Veröffentlicht am: 7. April 2025 / Update vom: 7. April 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

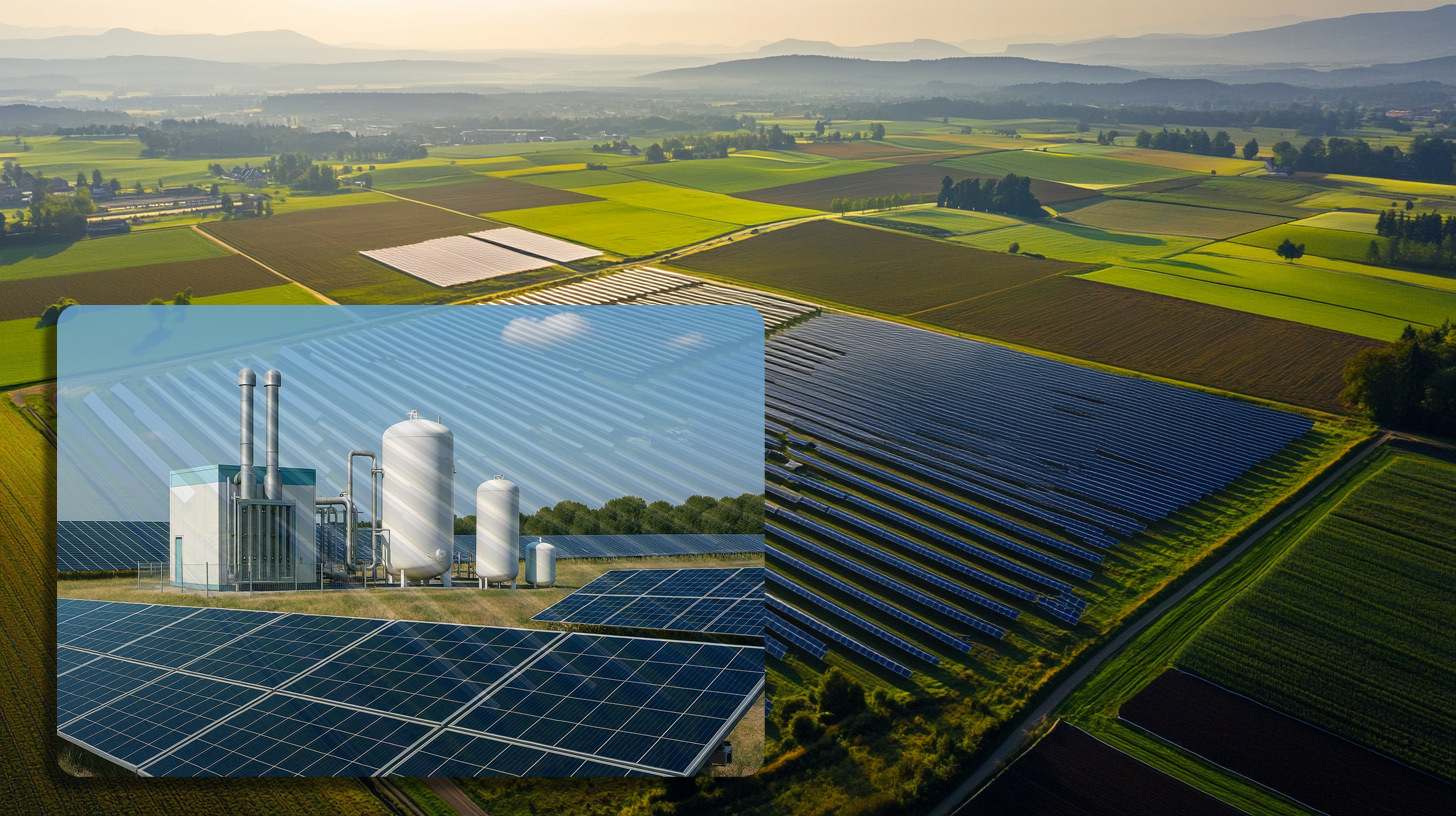

Solarpark und Elektrolyse in Booßen: Ein innovatives Wasserstoffprojekt in Frankfurt/Oder – Kreativbild: Xpert.Digital

Energiewende in Booßen: Solarenergie und Wasserstoffproduktion vereint

Grüner Wasserstoff aus Solarenergie: Frankfurt (Oder) setzt Maßstäbe

Die Stadt Frankfurt (Oder) plant in ihrem Ortsteil Booßen den Aufbau eines integrierten Energieprojekts, das einen Solarpark mit einer Elektrolyseanlage zur Wasserstoffproduktion kombiniert. Dieses Vorhaben reiht sich ein in die wachsende Zahl von Wasserstoffprojekten in Ostdeutschland und stellt einen wichtigen Baustein für die regionale Energiewende dar. Das Projekt verspricht nicht nur die lokale Erzeugung erneuerbarer Energie, sondern auch deren Umwandlung in speicherfähigen grünen Wasserstoff, der als vielseitiger Energieträger genutzt werden kann.

Passend dazu:

- Solarenergie-Ausbau in Brandenburg: Drei XL-Solarpark Großprojekte im Fokus – Neuruppin, Vierlinden (Görlsdorf) bis Ketzin

Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse: Grundlagen und Technologie

Die Produktion von grünem Wasserstoff erfolgt durch einen Prozess namens Elektrolyse, bei dem Wasser mithilfe von elektrischem Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Dieser Prozess findet in einer elektrochemischen Zelle statt, wobei die elektrische Ladung die Umwandlung des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff bewirkt. Entscheidend für die Klassifizierung als “grüner” Wasserstoff ist die Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Solar- oder Windkraft.

Die Elektrolysetechnologie ermöglicht es, überschüssige erneuerbare Energie zu speichern und so dem tages- und jahreszeitlich stark schwankenden Stromangebot aus Wind- und Photovoltaikanlagen zu begegnen. Der erzeugte Wasserstoff kann in Hochdrucktanks gelagert und später für verschiedene Anwendungen genutzt werden, beispielsweise als Kraftstoff für den Schwerlastverkehr oder für industrielle Prozesse.

Verschiedene Elektrolyseverfahren im Vergleich

Für die Elektrolyse stehen verschiedene Technologien zur Verfügung. Während die PEM-Technologie (Proton Exchange Membrane) hohe Stromdichten aufweist, erfordert sie teure Edelmetalle und erzielt nur mittelmäßige Wirkungsgrade. Ein alternativer Ansatz ist die Verwendung von Membranen für alkalische Elektrolyte in Kombination mit günstigeren Nickel-Elektroden, was die Produktionskosten senken kann.

Das geplante Wasserstoffprojekt in Booßen

Das in Booßen geplante Projekt sieht die Errichtung eines Solarparks vor, der erneuerbare Energie für die Elektrolyseanlage bereitstellen soll. Die Elektrolyseanlage wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten, wobei der Wasserstoff anschließend verdichtet und gespeichert werden kann.

Die Integration in regionale Wasserstoffinfrastrukturen ist ein zentraler Bestandteil des Projekts. Booßen wird in Zusammenhang mit dem Aufbau regionaler Wasserstoffnetze erwähnt, was auf eine Einbindung in übergeordnete Infrastrukturprojekte hindeutet. Die Nähe zur Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, für die ein eigenes regionales Verteilnetz für Wasserstoff namens “Rh2ein-Main Connect” geplant ist, könnte dabei eine Rolle spielen.

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat bereits eine PV-Handlungsstrategie beschlossen, die den Rahmen für die Entwicklung von Solarparks setzt. Diese Strategie dürfte auch für das Projekt in Booßen relevant sein und Kriterien für die Standortwahl und Umsetzung definieren.

Regionale Einbettung: Wasserstoffprojekte in Ostdeutschland

Das Booßener Projekt ist Teil einer breiteren Initiative zur Etablierung einer Wasserstoffwirtschaft in Ostdeutschland. Ein zentrales Element ist der “Elektrolysekorridor Ostdeutschland”, der im Rahmen des IPCEI-Verbundprojekts “doing hydrogen” entwickelt wird. Dieses Projekt vernetzt innovative Einzelvorhaben in Ostdeutschland und bildet einen wichtigen Baustein für die Umsetzung der deutschen und europäischen Wasserstoffstrategie.

In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern entstehen zwei Elektrolyseanlagen mit einer Gesamtleistung von 185 Megawatt, die ab 2028 jährlich 17.000 Tonnen Wasserstoff produzieren sollen. Die installierte Gesamtleistung dieser Elektrolyseure verteilt sich auf zwei Standorte und bildet einen länderübergreifenden Korridor.

Weitere Wasserstoffprojekte in der Region

In Osterweddingen bei Magdeburg errichtet das Unternehmen Enertrag eine Elektrolyseanlage mit 10 Megawatt Leistung, die Ende 2025 den Betrieb aufnehmen soll. Die jährliche Produktionskapazität dieser Anlage liegt bei 900 Tonnen grünem Wasserstoff, wobei der Strom ausschließlich aus Onshore-Windparks des Unternehmens bezogen wird.

Die EnBW plant gemeinsam mit VNG und ONTRAS in der Lausitz den Aufbau einer vollständigen Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff. Dafür sollen Wind- und Solarparks errichtet werden, die grünen Strom in der Region produzieren und ins öffentliche Netz einspeisen. Ein regional errichteter Elektrolyseur soll den erzeugten Grünstrom aus dem Netz entnehmen und Wasserstoff durch Elektrolyse produzieren.

Herausforderungen und Potenziale lokaler Wasserstoffproduktion

Die Umsetzung von Wasserstoffprojekten wie dem in Booßen ist mit verschiedenen Herausforderungen verbunden. Dazu gehören technische Aspekte wie die Effizienz der Elektrolyse und die Speicherung des Wasserstoffs, aber auch wirtschaftliche Faktoren wie Produktionskosten und Wettbewerbsfähigkeit.

Passend dazu:

Akzeptanz und Flächennutzung

Ein wichtiger Aspekt ist die lokale Akzeptanz solcher Projekte. In Brandenburg gibt es teilweise Widerstand gegen den Ausbau von Solarparks, wie das Beispiel in Sydower Fließ zeigt. Anwohner befürchten Nachteile wie sinkende Immobilienwerte oder visuelle Beeinträchtigungen. Gleichzeitig hoffen Gemeinden auf höhere Steuereinnahmen durch solche Projekte.

Die Flächennutzung ist ein weiterer kritischer Punkt. Solarparks benötigen erhebliche Flächen, die dann für andere Nutzungen wie die landwirtschaftliche Produktion nicht mehr zur Verfügung stehen. Alternative Standorte wie ehemalige Mülldeponien oder die Integration von PV-Anlagen in bestehende Strukturen können Konflikte reduzieren.

Innovationspotenzial: Vom Labor in die Praxis

Die Forschung an kleineren, effizienteren Elektrolyseanlagen schreitet voran. An der Frankfurt University of Applied Sciences wird beispielsweise an einem “Smartes Tankgerät für Wasserstoff” geforscht, das die Herstellung von grünem Wasserstoff so vereinfachen soll, dass ein Einsatz auch in Privathäusern oder kleinen Gewerbebetrieben gelingen kann. Solche Innovationen könnten zukünftig auch die Effizienz größerer Anlagen wie der in Booßen geplanten verbessern.

In der zweiten Phase dieses Forschungsprojekts wird nun auf Basis der bisherigen Arbeitsergebnisse zusammen mit Industriepartnern im Labor eine innovative Verdichterstation für grünen Wasserstoff als Prototyp aufgebaut. Die Erkenntnisse aus solchen Projekten können auch für größere Anlagen wie die in Booßen geplante relevant sein.

Booßen als Teil der Wasserstoffstrategie

Das geplante Projekt eines Solarparks mit Elektrolyseanlage in Booßen (Frankfurt/Oder) fügt sich in die breitere Strategie zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Ostdeutschland ein. Es verbindet die lokale Erzeugung erneuerbarer Energie mit der Produktion von grünem Wasserstoff, der als vielseitiger Energieträger für verschiedene Anwendungen genutzt werden kann.

Die Integration in regionale und überregionale Wasserstoffnetze ermöglicht den Transport des erzeugten Wasserstoffs zu Verbrauchern in Industrie, Mobilität und kommunaler Versorgung. Damit trägt das Projekt zur Erreichung der Klimaschutzziele bei und unterstützt den strukturellen Wandel in der Region.

Die erfolgreiche Umsetzung erfordert jedoch die Berücksichtigung lokaler Interessen und eine transparente Kommunikation mit den Anwohnern. Nur so kann die notwendige Akzeptanz für den Ausbau erneuerbarer Energien und die damit verbundene Wasserstoffproduktion erreicht werden. Gleichzeitig bietet das Projekt Chancen für lokale Wertschöpfung und kann zur Stärkung der regionalen Wirtschaft beitragen.

Passend dazu:

Ihr Partner für Business Development im Bereich Photovoltaik und Bau

Von Industriedach-PV über Solarparks bis hin zu größeren Solarparkplätzen

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.