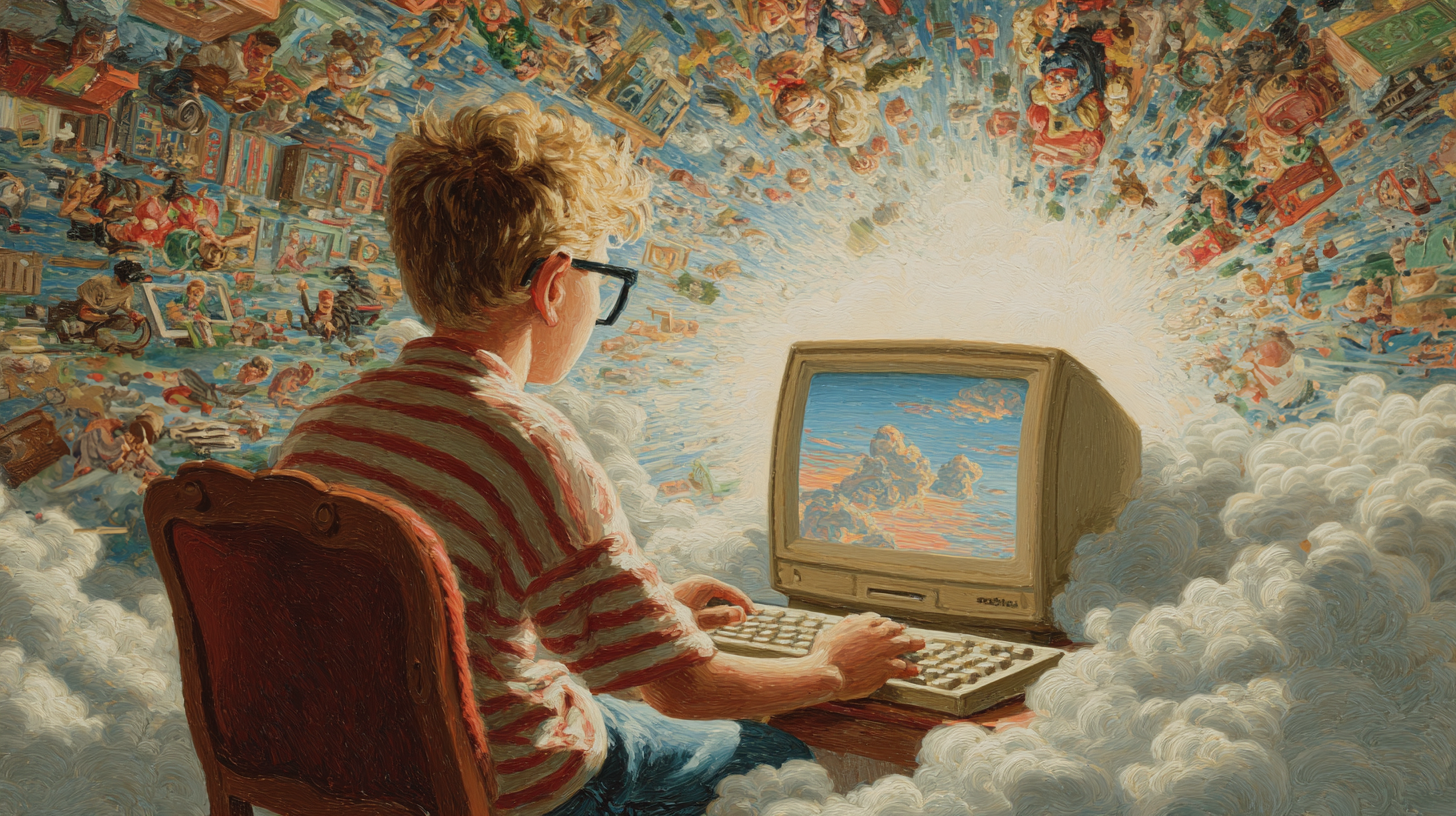

Экономическая капитуляция нового начала: когда Интернет и его детища были ещё цифровыми пионерами – Изображение: Xpert.Digital

Эксперимент, шумиха, прибыль: неизбежный путь любой цифровой инновации. Как пионеры стали хладнокровными спекулянтами

От Дикого Запада до торговых центров: потерянная душа интернета – было ли всё лучше в интернете в те времена? Цифровое путешествие сквозь время: от SEO до социальных сетей.

Помните времена, когда интернет был приключением? Эпоху открытий, когда первопроходцы исследовали цифровые территории, не зная, куда приведёт их путь. Эта бунтарская, творческая душа интернета уступила место высокоэффективной системе. В этом тексте анализируется неумолимый переход от смелых исследований — рискованных экспериментов на неизведанной территории — к дисциплинированной эксплуатации, безжалостной оптимизации существующих моделей ради прибыли и эффективности.

Этот переход не случайность, а скорее экономический урок, иллюстрирующий жизненный цикл любой преобразующей технологии. Мы отправляемся в путешествие во времени, начиная с начала 1990-х годов, когда Всемирная паутина была ещё академическим экспериментом, и прослеживаем, как революционные идеи превращались в стандартизированные сервисы. Используя такие ключевые технологии, как SEO, социальные сети, электронная коммерция и развивающаяся расширенная реальность (XR), мы прослеживаем, как каждое из этих инноваций следовало по одной и той же траектории: от фазы неопределённости и креативности, движимой визионерами и ранними последователями, до преодоления пропасти на массовом рынке.

В статье рассматривается, как этот процесс созревания неизбежно привёл к концентрации рынка, доминированию таких гигантов, как Google и Meta, и коммерциализации некогда открытых пространств. В заключение ставится важный вопрос: неизбежен ли этот цикл инноваций и последующего присвоения? И что означает это понимание для следующей крупной технологической волны — искусственного интеллекта, который уже демонстрирует признаки того, что следует по тому же пути от инструмента исследования к контролируемой машине получения прибыли?

Подходит для:

История повторяется? Почему ИИ также становится машиной для получения прибыли, а не инструментом для исследований.

Интернет мёртв. Не в буквальном смысле, конечно, но его подрывная душа, его разрушительное ядро давно уже усвоены мейнстримом, стандартизированы, оптимизированы и представлены в виде измеримых показателей окупаемости инвестиций. То, что когда-то начиналось как радикальный эксперимент, исследование неизведанных цифровых территорий, превратилось в высокоэффективную машину эксплуатации. Это изменение не случайно и не достойно сожаления, а, скорее, неизбежная судьба любой преобразующей инновации. История интернета и его технологических потомков читается как экономический учебник по жизненному циклу прорывных технологий, где смелые первопроходцы становятся дисциплинированными спекулянтами, а революционные инструменты – стандартизированными сервисами.

Начало: когда паутина научилась ходить

В туманные 1990-е годы сам Интернет был чистой воды исследовательским бизнесом. Коммерциализация Всемирной паутины началась в 1994 году с выпуском браузера Netscape Navigator, заложившего основу для массового использования Интернета. К 1996 году во всем мире насчитывалось едва ли сто тысяч веб-сайтов, и эта среда все еще находилась в экспериментальной стадии, когда никто точно не знал, какие приложения получат распространение и как на ней можно заработать. Национальный научный фонд ранее зарезервировал Интернет исключительно для академических и исследовательских целей, а Политика приемлемого использования прямо запрещала коммерческую деятельность. Широко распространялись опасения, что коммерческие интересы могут испортить и обесценить Интернет.

Но ещё в 1984 году, за десять лет до его широкого распространения, CompuServe создала Службу информации для потребителей – электронный торговый центр, позволяющий подписчикам совершать покупки в таких розничных сетях, как American Express и Sears. Это стало ранним предвестником грядущих событий. Решающий поворотный момент наступил в 1993 году, когда Тим Бернерс-Ли и ЦЕРН решили сделать исходный код Всемирной паутины общедоступным. Это решение послужило катализатором глобальной волны творчества и инноваций, превратившей интернет из узкоспециализированного академического инструмента в преобразующую экономическую силу.

Теоретическая основа: о новаторах, пропастях и процессе созревания

На этом этапе интернет воплощал в себе все характеристики исследовательской инновации, согласно модели амбидекстрии Джеймса Марча. Исследование означает поиск новых возможностей, экспериментирование на неизведанной территории, готовность к риску и принятие неопределённости перед лицом долгосрочных и разрозненных выгод. Первые пионеры интернета, от основателей Amazon и eBay до разработчиков первых поисковых систем, таких как Archie, Wandex и AltaVista, работали в условиях фундаментальной неопределённости. Они не знали, будут ли работать их бизнес-модели, захотят ли потребители совершать покупки онлайн и будет ли техническая инфраструктура вообще масштабируемой.

Теория диффузии Эверетта Роджерса 1962 года точно описывает, как инновации распространяются в социальных системах. Первые два процента пользователей – это новаторы, энтузиасты технологий, готовые рисковать и испытывающие новые решения ради собственной выгоды. За ними следуют ранние последователи, примерно тринадцать процентов, которые, будучи визионерами, осознают стратегические преимущества новых технологий и выступают лидерами общественного мнения в своих сообществах. Критическая масса, раннее большинство, составляющая тридцать четыре процента, состоит из прагматиков, которые требуют доказательств надежности и чётких ценностных предложений перед принятием. Именно между ранними последователями и ранним большинством лежит пропасть, разрыв, обозначенный Джеффри Муром в его влиятельной работе 1991 года «Преодоление пропасти».

Интернет начала и середины 1990-х годов был населён новаторами и первопроходцами. Это было экспериментальное пространство для технически подкованных энтузиастов и дальновидных предпринимателей. Подавляющее большинство населения относилось к этому медиа скептически или безразлично. Электронная коммерция считалась рискованной, безопасность онлайн-транзакций была под вопросом, а пользовательский опыт был примитивным. Компания Amazon, основанная в 1994 году Джеффом Безосом, начиналась как онлайн-книготорговец с целью предложить самый полный в мире выбор книг. eBay появился в 1995 году из идеи создания эффективной торговой площадки для коллекционеров. Обе компании работали на практически неизведанной территории и должны были решать фундаментальные проблемы логистики, обработки платежей и укрепления доверия.

SEO и SEM: от уловок к мастерству, основанному на данных

Поисковая оптимизация (SEO) возникла в середине 1990-х годов как прямой ответ на появление первых поисковых систем. История начинается с Archie (1990), сервиса, который осуществлял поиск по FTP-серверам по имени файла, а затем с Veronica и Jughead. Первой настоящей поисковой системой в Интернете стала Wandex (1993), разработанная в Массачусетском технологическом институте. Yahoo была запущена в 1994 году как каталог, курируемый вручную, а AltaVista произвела революцию в поиске в 1995 году, внедрив полнотекстовую индексацию и расширенные операторы поиска. Первое задокументированное использование термина «поисковая оптимизация» относится к 1997 году, когда агентство Webstep Marketing использовало его в своей презентационной презентации, что совпало с усилиями Дэнни Салливана по популяризации этой концепции через Search Engine Watch.

На этом раннем этапе SEO представляло собой чисто исследовательскую деятельность. Никто не знал точных алгоритмов поисковых систем, не существовало общепринятых рекомендаций, и оптимизаторы экспериментировали с метатегами, плотностью ключевых слов и различными факторами, влияющими на сайт. Известный анекдот о Бобе Хеймане и Лиланде Хардене, которые работали с группой Jefferson Starship и обнаружили, что более частое упоминание названия группы на их сайте приводит к повышению позиций в поисковой выдаче, иллюстрирует экспериментальный характер этого этапа. По сути, это было раннее наполнение ключевыми словами – приём, который позже будет классифицирован как спам, но в то время представлял собой вполне законную исследовательскую стратегию.

Поисковый маркетинг (SEM) развивался параллельно с поисковой оптимизацией (SEO). Настоящее новшество произошло в 1998 году, когда GoTo.com представил первую модель с оплатой за клик (PPC), в рамках которой рекламодатели могли делать ставки на верхние позиции в результатах поиска и платить только за клики. Эта модель учитывала интересы поисковых систем, рекламодателей и пользователей. Google запустил Google AdWords в октябре 2000 года, имея всего 350 рекламодателей, и внедрил важное нововведение: вместо того, чтобы основывать рейтинг исключительно на размере ставки, Google интегрировал показатель кликабельности (CTR) в свой алгоритм ранжирования. Этот показатель качества означал, что релевантные объявления, на которые пользователи действительно кликнули, могли ранжироваться выше, чем нерелевантные объявления с более высокими ставками.

Это уже ознаменовало собой плавный переход от исследования к эксплуатации. С появлением измеримых показателей, таких как CTR, отслеживание конверсий и окупаемость инвестиций, SEM всё больше превращался в дисциплину оптимизации, основанную на данных. В середине 2000-х годов возможности SEM стремительно развивались: появились улучшенные возможности таргетинга по географии и демографическим данным, расширения объявлений, функции ремаркетинга с 2010 года и передовые аналитические инструменты. SEM превратился из экспериментального инструмента в высокоэффективный канал с чёткими показателями рентабельности инвестиций и стандартизированными практиками.

Социальные сети: трансформация из цифрового костра в рекламную машину

Социальные сети развивались по схожей траектории. Их корни восходят к ранним онлайн-сообществам, таким как The WELL 1985 года и Bulletin Board Systems 1980-х годов. Friendster, запущенный в 2002 году, стал практически предшественником современных социальных сетей, позволяя пользователям создавать профили, делиться контентом и общаться с друзьями. В 2003 году к ним присоединилась MySpace, которая стала доминирующей платформой в период с 2005 по 2008 год, особенно среди меломанов благодаря возможности встраивать музыку и видео с YouTube в профили.

LinkedIn был запущен в 2003 году как профессиональная сеть с ярко выраженной ориентацией на B2B. Но настоящим прорывом стал Facebook, основанный в 2004 году Марком Цукербергом как сеть для студентов Гарварда. После выхода на массовый рынок в 2006 году число пользователей Facebook стремительно выросло до пятидесяти миллионов к концу того же года. Месяц спустя, в ноябре 2006 года, Facebook запустил рекламные объявления, и Марк Цукерберг объявил, что Facebook Ads представляет собой совершенно новый вид онлайн-рекламы: вместо того, чтобы предлагать людям медиаконтент, маркетологи теперь будут участвовать в диалоге, используя социальный граф так же, как и сами пользователи.

Twitter, основанный в 2006 году, добавил возможность общения в режиме реального времени, позволив брендам быстро реагировать и поддерживать свою заметность. YouTube, приобретённый Google в 2006 году, превратил видео в центральный маркетинговый инструмент. Instagram был запущен в 2010 году и сместил акцент на визуальный сторителлинг. К началу 2000-х годов эти платформы начали интегрировать функции платной рекламы: Facebook Ads в 2007 году, Twitter Promoted Tweets в 2010 году, а затем и все остальные, добавив возможности точного таргетинга аудитории.

На ранних этапах своего развития, примерно с 2004 по 2010 год, маркетинг в социальных сетях носил преимущественно исследовательский характер. Компании экспериментировали с органическими публикациями, пытались создавать сообщества и учились взаимодействовать с пользователями в двустороннем диалоге. Не было ни устоявшихся стратегий, ни стандартизированных показателей, и приходилось много проб и ошибок. Такие бренды, как Daniel Wellington, использовали инфлюенсеров в Instagram для повышения узнаваемости своих продуктов и завоевания доверия потребителей, а Sephora использовала фильтры дополненной реальности для виртуальных примерок макияжа.

Однако с появлением платных рекламных акций и развитием платформ маркетинг в социальных сетях претерпел фундаментальные изменения. То, что когда-то было органичным построением сообществ, превратилось в дисциплину, основанную на данных, с динамической рекламой, A/B-тестированием, предиктивной аналитикой и персонализированным контентом. Алгоритмы платформ становились всё более непрозрачными и отдавали предпочтение платному контенту, а не органическому охвату, вынуждая компании выделять бюджеты на платные социальные сети. Маркетинг в социальных сетях преодолел пропасть и стал мейнстримом, неотъемлемой частью любой маркетинговой стратегии с чёткими ключевыми показателями эффективности (KPI) и ожидаемой окупаемостью инвестиций (ROI).

Расширенная реальность (XR): следующая волна на периферии мейнстрима

Расширенная реальность (XR) охватывает виртуальную, дополненную и смешанную реальность. Хотя история XR восходит к ранним экспериментам с VR в 1950-х и 60-х годах, по-настоящему она набрала обороты только в 2010 году. В том же году восемнадцатилетний Палмер Лаки создал прототип гарнитуры Oculus Rift VR с революционным полем зрения в 90 градусов и использованием вычислительной мощности. Кампания на Kickstarter собрала 2,4 миллиона долларов, а компания Лаки, Oculus VR, была приобретена Facebook в 2014 году примерно за 2 миллиарда долларов.

2014 год стал особенно насыщенным для XR: Sony и Samsung анонсировали собственные VR-гарнитуры, Google выпустила Cardboard, недорогое устройство для просмотра виртуальной реальности для смартфонов, и представила Google Glass — очки дополненной реальности, накладывающие цифровую информацию на реальный мир. Потребители отреагировали на Google Glass прохладно, пользователей даже прозвали «стеклянными дырками», но корпоративные версии впоследствии оказались более успешными. В 2016 году Microsoft выпустила гарнитуру HoloLens, представив концепцию смешанной реальности — более интерактивного дополненной реальности. В том же году Pokémon GO сделала дополненную реальность мейнстримом, и к концу 2016 года сотни компаний разрабатывали решения в области виртуальной и дополненной реальности.

Рынок XR достиг 7,55 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, вырастет до 44,14 млрд долларов США к 2030 году, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 42,36%. Распространение XR в различных секторах, включая игры, развлечения, здравоохранение, образование, производство и розничную торговлю, показывает, что XR больше не ограничивается играми. В здравоохранении XR используется для симуляции хирургических операций и реабилитации пациентов, а в производстве — для проектирования и обучения. Компании внедряют технологии XR для маркетинга, дизайна и демонстрации продукции, предлагая экономически эффективные и привлекательные решения.

Несмотря на этот рост, XR всё ещё находится на относительно ранней стадии внедрения, колеблясь между исследованием и ранним использованием. Высокие первоначальные затраты на аппаратное и программное обеспечение, опасения по поводу влияния длительного использования на здоровье и технические проблемы, такие как недостаток комфорта, время автономной работы и качество изображения, создают серьёзные препятствия. XR пока не стала полностью мейнстримом, но есть признаки того, что она преодолевает этот барьер, особенно благодаря интеграции сетей 5G, которые обеспечивают низкую задержку и улучшенный пользовательский опыт.

🎯🎯🎯 Воспользуйтесь преимуществами обширного пятистороннего опыта Xpert.Digital в комплексном пакете услуг | BD, R&D, XR, PR и оптимизация цифровой видимости

Воспользуйтесь преимуществами обширного пятистороннего опыта Xpert.Digital в комплексном пакете услуг | НИОКР, XR, PR и оптимизация цифровой видимости — Изображение: Xpert.Digital

Xpert.Digital обладает глубокими знаниями различных отраслей. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, которые точно соответствуют требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Постоянно анализируя тенденции рынка и следя за развитием отрасли, мы можем действовать дальновидно и предлагать инновационные решения. Благодаря сочетанию опыта и знаний мы создаем добавленную стоимость и даем нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.

Подробнее об этом здесь:

От эксперимента к масштабированию: правила цикла «исследование-эксплуатация»

Электронная коммерция: эволюция к бесперебойному процессу покупок

Электронная коммерция сама прошла через аналогичный цикл. История электронной коммерции началась в конце 70-х и 80-х годов с появлением электронного обмена данными (EDI), который позволил компаниям обмениваться документами о продажах в электронном виде. Но настоящий прорыв произошёл в 1994 году с появлением Всемирной паутины и открытием первых интернет-магазинов. Amazon и eBay, основанные в середине 90-х годов, произвели революцию в способах покупки товаров и заложили основу современной электронной коммерции.

В 1990-х годах электронная коммерция была всего лишь экспериментальным бизнесом. Первые интернет-магазины были в зачаточном состоянии, безопасность платежей была под вопросом, и многие потребители скептически относились к раскрытию данных кредитных карт в интернете. Уровень принятия был низким, и требовалось немало усилий, чтобы убедить пользователей в безопасности и удобстве онлайн-шопинга. Пузырь доткомов, лопнувший в 2000–2002 годах, выявил ограниченность завышенных ожиданий и отсутствие устойчивых бизнес-моделей.

Но после того, как пузырь лопнул, электронная коммерция постепенно восстанавливалась. 2000-е годы ознаменовались развитием технологий, внедрением поисковой оптимизации и рекламы с оплатой за клик, а также появлением технологий Web 2.0, которые сделали возможным создание более интерактивных веб-сайтов. Социальные сети, такие как Facebook и Twitter, ещё больше изменили ситуацию. Развитие мобильных технологий оказало значительное влияние на электронную коммерцию; распространение смартфонов сделало онлайн-шопинг более удобным, и потребители могли совершать покупки в любое время и в любом месте.

Многоканальные стратегии эволюционировали в омниканальные подходы, в рамках которых ритейлеры стремились обеспечить единообразный опыт взаимодействия с брендом на различных каналах. Термин «омниканальность» был введен Лесли Хэнд из IDC и описывал стратегию, которая координировала онлайн- и офлайн-каналы для обеспечения бесперебойного взаимодействия с клиентами. Распределенное управление заказами стало популярным в 2005 году, когда Sterling Commerce приобрела Yantra, и ритейлеры начали использовать физические магазины для выполнения заказов.

Последняя разработка — это унифицированная коммерция (Unified Commerce), которая выходит за рамки омниканальности. В то время как омниканальность делает акцент на координации каналов, унифицированная коммерция фокусируется на интеграции и унификации всех точек взаимодействия с розничными клиентами. Она стремится устранить традиционные границы между онлайн- и офлайн-торговлей и представить концепцию, в которой взаимодействие с клиентами не только бесшовное, но и единообразное и единообразное на всех платформах. Унифицированная коммерция интегрирует не только элементы, взаимодействующие с клиентами, но и базовые системы и процессы, лежащие в основе экосистемы розничной торговли, от управления запасами до обработки клиентских данных.

Этот переход от многоканальной к омниканальности и унифицированной коммерции отражает классический переход от исследования к эксплуатации. Многоканальность была экспериментальной; компании пробовали разные каналы, не обязательно интегрируя их. Омниканальность стала попыткой координировать эти каналы и обеспечить более единообразный опыт. Унифицированная коммерция представляет собой полную эксплуатацию, где все системы глубоко интегрированы, данные обмениваются в режиме реального времени, а эффективность максимальна.

Подходит для:

- Конкурентоспособность Европы в условиях кризиса: организационная амбидекстрия как стратегический выход

Механика изменений: исследование против эксплуатации

Основную динамику всех этих изменений можно понять с помощью теории амбидекстрии и концепции исследования и эксплуатации. В своей основополагающей статье 1991 года Джеймс Марч определил исследование как поиск новых возможностей, экспериментирование, принятие риска и принятие неопределённости, в то время как эксплуатация означает совершенствование и расширение существующих навыков, технологий и парадигм с акцентом на эффективность, надёжность и краткосрочные перспективы.

Организациям и рынкам необходимы оба режима. Исследование необходимо для сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, открытия новых возможностей и создания инноваций. Эксплуатация необходима для обеспечения краткосрочной выгоды, оптимизации процессов и сохранения доли рынка. Основная дилемма заключается в том, что эти два режима часто конфликтуют: они конкурируют за одни и те же ресурсы, требуют разных организационных структур и культур, а получаемая выгода принципиально различается с точки зрения безопасности, временного горизонта и определённости.

Опасность заключается в том, что адаптивные процессы ускоряют освоение ресурсов, а не их исследование. Это эффективно в краткосрочной перспективе, но разрушительно в долгосрочной. Компании, сосредоточенные исключительно на освоении ресурсов, попадают в ловушки компетенций и упускают возможность прорывных изменений. В то же время организации, занимающиеся только исследованиями, никогда не смогут воспользоваться плодами своих инноваций или создать устойчивые бизнес-модели.

История интернета и его технологических потомков прекрасно иллюстрирует этот цикл. На начальном этапе доминирует исследование: пионеры экспериментируют, терпят неудачи, учатся и повторяют процесс. Отдача неопределенна, временные горизонты широки, а организационная дистанция между действием и внедрением значительна. Новаторы и ранние последователи стимулируют развитие, часто не имея четкого представления о том, как можно добиться прибыльности.

Затем наступает момент, когда инновация преодолевает пропасть и достигает раннего большинства. Обычно это происходит, когда технология достаточно зрелая, чтобы предлагать надёжные решения, когда можно продемонстрировать чёткие примеры использования, и когда есть примеры клиентов и истории успеха. Джеффри Мур описывает, как преодолеть пропасть можно, сначала нацелившись на очень узкую нишу среди раннего большинства, чтобы сформировать прагматичную, референтную клиентскую базу. Сегментация имеет решающее значение: необходимо сосредоточить все маркетинговые ресурсы на одном конкретном сегменте и обеспечить лидерство на этом сегменте, прежде чем переходить к следующему.

С преодолением пропасти фокус смещается с исследования на использование. Технологии стандартизируются, внедряются передовые практики, а конкуренция обостряется. Компании начинают уделять первостепенное внимание эффективности, снижению затрат и оптимизации процессов. Измеримые ключевые показатели эффективности (KPI), такие как коэффициенты конверсии, стоимость привлечения клиентов, окупаемость инвестиций в рекламу и пожизненная ценность клиента, становятся доминирующими метриками. Маркетинг превращается из творческого, экспериментального начинания в науку, основанную на данных.

Поисковая оптимизация (SEO) прошла путь от экспериментального наполнения ключевыми словами и манипуляции метатегами в 1990-х годах до сложнейшей дисциплины с сотнями факторов ранжирования, сложными алгоритмами и постоянными обновлениями, такими как Google Panda в 2011 году и Penguin в 2012 году, которые наказывали за некачественный контент и манипулятивные методы построения ссылок. Современная SEO требует технических знаний в области архитектуры веб-сайтов, индексации, ориентированной на мобильные устройства, основных показателей веб-сайта, структурированных данных, семантического поиска и качества контента. Сегодня SEO — это, прежде всего, эксплуатация: оптимизация существующих процессов для максимального увеличения трафика и конверсий.

Поисковый маркетинг превратился из элементарной рекламы с оплатой за клик в сложную систему с автоматизированными стратегиями назначения ставок, оптимизацией на основе машинного обучения, расширенными возможностями таргетинга, основанными на намерениях, устройстве, местоположении, демографических данных и индивидуальных аудиториях, а также интегрированными аналитическими панелями, которые измеряют все аспекты эффективности кампании. SEM также стал эксплуатационной дисциплиной, ориентированной на максимизацию рентабельности инвестиций, оптимизацию коэффициентов конверсии и экономическую эффективность.

Маркетинг в социальных сетях пошёл по тому же пути. То, что начиналось как органичное построение сообществ, превратилось в стратегическую дисциплину, охватывающую платную рекламу в социальных сетях, сотрудничество с влиятельными лицами, кампании с пользовательским контентом, мониторинг социальных сетей, анализ настроений и комплексную аналитику. Сами платформы превратились из открытых экспериментальных пространств в закрытые экосистемы с собственными алгоритмами, которые ограничивают органический охват в пользу платного контента. Сегодня маркетинг в социальных сетях — это эксплуатационная деятельность, в рамках которой бренды точно таргетируют аудиторию, проводят A/B-тесты, анализируют данные об эффективности и постоянно оптимизируют свою деятельность.

Электронная коммерция прошла путь от экспериментальных онлайн-магазинов до зрелой экосистемы со стандартизированными платформами, такими как Shopify, WooCommerce, Magento и BigCommerce. Унифицированная коммерция представляет собой вершину этого развития: все каналы глубоко интегрированы, данные обрабатываются в режиме реального времени, управление запасами синхронизировано во всех точках взаимодействия, а качество обслуживания клиентов одинаково на всех платформах. Электронная коммерция — это высокооптимизированная, основанная на данных дисциплина, которая фокусируется на оптимизации конверсии, персонализации, рекомендательных системах и бесперебойных процессах оформления заказов.

Расширенная реальность всё ещё находится на ранних стадиях развития, но закономерности становятся очевидными. Хотя в 2010-х годах расширенная реальность была экспериментальной и узкоспециализированной технологией, характеризовавшейся высокой стоимостью и ограниченным применением, сейчас она начинает становиться мейнстримом. Такие компании, как Microsoft, Meta, Apple и Google, активно инвестируют в расширенную реальность, и её применение выходит за рамки игр и развлечений, охватывая такие области, как здравоохранение, образование, розничная торговля и производство. Ожидается, что благодаря усовершенствованному аппаратному обеспечению, снижению затрат и интеграции с другими технологиями, такими как 5G и искусственный интеллект, расширенная реальность (XR) преодолеет пропасть и станет популярной технологией, всё больше ориентированной на эксплуатацию.

Этот переход от разведки к эксплуатации не является ни хорошим, ни плохим, а неизбежным и необходимым. Без разведки нет инноваций, новых рынков, прорывных бизнес-моделей. Без эксплуатации нет прибыльности, масштабирования, устойчивого создания стоимости. Этот переход знаменует собой зрелость технологии и её интеграцию в экономическую и социальную структуру.

Последствия доминирования: концентрация, коммерциализация и контроль.

Но этот переход имеет глубокие последствия. То, что когда-то было открытым, демократическим пространством для экспериментов и творчества, превращается в рынок, на котором доминируют несколько крупных игроков. Входные барьеры растут из-за растущей технической сложности, роста расходов на рекламу, а также преимуществ сетевых эффектов и экономии масштаба, которыми пользуются уже существующие игроки. Разнообразие и децентрализация, характерные для ранних этапов, уступают место концентрации и олигополии.

Google доминирует на рынке поиска, занимая более 90% рынка во многих странах, а на Google Ads приходится 96% выручки компании. Facebook, Instagram, WhatsApp и другие платформы принадлежат Meta, которая доминирует на рынке социальных сетей. Amazon контролирует значительную долю электронной коммерции, особенно в США. Эти платформы используют собственные алгоритмы, непрозрачные факторы ранжирования и имеют возможность контролировать видимость и охват, что ставит в невыгодное положение более мелких игроков.

Теория коммерциализации описывает, как технологии со временем становятся товаром. Продукт или услуга становятся товаром, когда они становятся взаимозаменяемыми, дифференциация минимальна, а конкуренция основана главным образом на цене. Николас Карр в своей влиятельной статье «IT Doesn't Matter» в журнале HBR 2003 года утверждал, что сами IT станут товаром и больше не смогут служить стратегическим дифференциатором.

Хотя это утверждение спорно, оно, тем не менее, подчёркивает важную тенденцию: многие цифровые технологии и услуги действительно стали общедоступными. Облачные вычисления, которые были новинкой и экспериментальным явлением в начале 2000-х годов, теперь представляют собой стандартизированную услугу с несколькими доминирующими поставщиками, такими как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud. К 2023 году более 90% организаций по всему миру внедрили облачные технологии, что является самым высоким показателем внедрения среди всех новых технологий.

Жизненный цикл от инновации до продукта на большинстве основных технологических рынков стремительно сокращается. Закон Мура и закон ускоренной окупаемости привели к гиперизменениям, а это означает, что инновационные продукты, которым раньше требовались годы для достижения статуса продукта массового потребления, теперь трансформируются за несколько месяцев. С выпуском ChatGPT 3.5 в ноябре 2022 года технология Consumer Generative AI практически мгновенно прошла путь от зарождающейся стадии до уровня продукта массового потребления, достигнув ста миллионов пользователей всего за несколько месяцев — это самый быстрый темп внедрения среди всех технологий.

Такая коммерциализация имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, она снижает издержки, повышает доступность и позволяет большему числу людей и компаний воспользоваться преимуществами технологий. С другой стороны, она ограничивает возможности стратегической дифференциации, усиливает ценовое давление и концентрирует власть в руках нескольких крупных поставщиков. Небольшим компаниям и стартапам становится сложнее дифференцироваться и создавать устойчивое конкурентное преимущество.

Преимущества первопроходцев играют решающую роль в этом цикле. Ранние последователи и первопроходцы получают уникальные преимущества: они могут устанавливать отраслевые стандарты, обеспечивать себе раннюю долю рынка, повышать узнаваемость бренда и лояльность клиентов, достигать ценных результатов в процессе обучения и формировать стратегические партнерства. Amazon, Google, Facebook и другие гиганты получили огромную прибыль от своего статуса первопроходцев в своих областях.

Однако преимущества первопроходцев не гарантированы. Почти половина из них терпят неудачу, часто из-за неправильной оценки готовности рынка, нехватки ресурсов для сохранения лидерства или из-за того, что последователи учатся на ошибках пионеров и разрабатывают более качественные продукты. Ключ к успеху — реализация: первопроходцы, которые создают надежную инфраструктуру, формируют стратегические партнерства и быстро внедряют инновации, основываясь на отзывах рынка, имеют все возможности для обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ.

Теория диффузии инноваций также подчёркивает важность социального контекста. Инновации не распространяются автоматически; для этого необходимы каналы коммуникации, социальные сети и формирование доверия. Лидеры мнений и инфлюенсеры играют важнейшую роль в легитимации и нормализации инноваций. Ранние последователи служат связующим звеном между новаторами и ранним большинством, предоставляя отзывы, демонстрируя примеры использования и снижая риски.

Концепция Джеффри Мура «Преодоление пропасти» подчёркивает, что переход от ранних последователей к раннему большинству требует фундаментального изменения стратегии. Визионерские сообщения, привлекательные для ранних последователей, не работают для прагматиков. Раннему большинству нужны комплексные продуктовые решения, чёткие рекомендации клиентов, надёжная инфраструктура и доказанная окупаемость инвестиций. Компаниям необходимо адаптировать своё позиционирование, коммуникацию, стратегии продаж и планы развития продуктов для удовлетворения этих меняющихся потребностей.

Организационная амбидекстрия описывает способность компании одновременно заниматься как разведкой, так и разработкой. Ташман и О’Рейли утверждают, что успешные амбидекстрии используют структурное разделение: специализированные подразделения для разведки и разработки с различными процессами, культурой и системой стимулирования. Подразделения, занимающиеся разведкой, гибки, экспериментальны и имеют долгосрочные перспективы. Подразделения, занимающиеся эксплуатацией, эффективны, дисциплинированы и имеют краткосрочные перспективы.

Контекстная амбидекстрия позволяет людям переключаться между исследованием и эксплуатацией, что часто поддерживается гибкими рабочими структурами, такими как знаменитая программа Google «20 процентов рабочего времени», позволяющая сотрудникам работать над собственными проектами. Однако эти подходы не так-то просто реализовать. Качества, которые делают организации эффективными эксплуататорами, принципиально отличаются от тех, которые обеспечивают эффективное исследование. Исследование требует креативности, готовности к риску, терпимости к неопределенности и долгосрочного подхода. Эксплуатация требует эффективности, дисциплины, ориентации на процесс и краткосрочной нацеленности на результат.

Совмещать разведку и эксплуатацию ресурсов в рамках одной организации зачастую очень сложно, поскольку разведчики в конечном итоге стремятся сделать работу эксплуататоров ненужной. Это создаёт внутреннюю напряжённость и конфликты из-за ресурсов, приоритетов и стратегического направления. Успешным организациям, способным эффективно управлять ресурсами, необходимы сильное руководство, способное справляться с этими противоречиями, чёткие структуры управления распределением ресурсов и разрешением конфликтов, а также культура, в которой ценятся как разведка, так и эксплуатация ресурсов.

Интернет и его технологические детища прошли через этот цикл. На раннем этапе доминировали исследования и экспериментальное мышление. Такие пионеры, как Тим Бернерс-Ли, Джефф Безос, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Марк Цукерберг и многие другие, создавали новые парадигмы, проверяли гипотезы и быстро совершенствовали их. Атмосфера была характерна открытостью, децентрализацией и демократическим участием. Интернет рассматривался как преобразующая среда, которая должна была разрушить иерархии, демократизировать знания и создать новые формы сотрудничества.

Со временем, с ростом коммерциализации, акцент сместился в сторону эксплуатации. Компании оптимизировали свои процессы, платформы разрабатывали собственные алгоритмы, а конкуренция обострялась. Метрики стали более детальными, анализ — более глубоким, а оптимизация — более непрерывной. Маркетинг превратился из творческого ремесла в науку, основанную на данных, включающую оптимизацию конверсии, A/B-тестирование, многомерное тестирование, тепловые карты, карты пути пользователя, моделирование атрибуции, предиктивную аналитику и машинное обучение.

Такой подход, ориентированный на эксплуатацию, несомненно, привёл к значительному повышению эффективности. Коэффициенты конверсии выросли, затраты на привлечение клиентов снизились, а рентабельность инвестиций (ROI) увеличилась. Компании смогли точно определить, какие каналы, кампании и тактики принесли наилучшие результаты, и соответствующим образом распределить ресурсы. По данным VentureBeat, медианная рентабельность инвестиций (ROI) в инструменты оптимизации конверсии превышает 200%, что подтверждает эффективность этих подходов.

Однако такая интенсивная ориентация на эксплуатацию также несёт в себе риски. Компании могут попасть в ловушки компетенций, оптимизируя существующие навыки и процессы до такой степени, что становятся неспособными распознавать дестабилизирующие изменения и реагировать на них. Марч предупредил, что адаптивные процессы, как правило, быстрее совершенствуют эксплуатацию, чем исследование, что эффективно в краткосрочной перспективе, но разрушительно в долгосрочной. Организации, занимающиеся исключительно эксплуатацией, упускают новые технологии, меняющиеся предпочтения клиентов и формирующиеся бизнес-модели.

Доминирование нескольких крупных платформ превратило интернет из открытой децентрализованной сети в экосистему, контролируемую посредниками. Google определяет, какие сайты появляются в результатах поиска. Facebook и Instagram определяют, какой контент видят пользователи. Amazon определяет, какие товары будут представлены на видном месте. Эти платформы используют своё влияние, чтобы отдавать приоритет собственным интересам, часто в ущерб более мелким игрокам. Барьеры для входа возросли, органический охват снизился, а платные акции стали практически обязательными.

Критика Шошаны Зубофф «капитализма наблюдения» основана на том, что бизнес-модель этих платформ основана на массовом сборе, анализе и монетизации персональных данных. Пользователи — не клиенты, а продукты, чьё внимание и данные продаются рекламодателям. Алгоритмы оптимизированы для максимального вовлечения, часто в ущерб качеству информации, психологическому благополучию и социальной сплочённости. Следствием этого являются дезинформация, поляризация, аддиктивное поведение и подрыв доверия к институтам.

Правила GDPR в Европе и аналогичные инициативы по всему миру направлены на ограничение некоторых из этих эксцессов и предоставление пользователям большего контроля над своими данными. Однако фундаментальная динамика сохраняется: доминирующие платформы обладают огромной властью, а конкуренция ограничена. Первоначальная концепция открытого, демократического интернета уступила место реальности, в которой цифровую инфраструктуру контролируют несколько корпораций.

Наша рекомендация: 🌍 Безграничный охват 🔗 Сеть 🌐 Многоязычность 💪 Сильные продажи: 💡 Аутентичность и стратегия 🚀 Встреча инноваций 🧠 Интуиция

От местного к глобальному: МСП завоевывают глобальный рынок с помощью умных стратегий - Изображение: Xpert.Digital

В то время, когда цифровое присутствие компании определяет ее успех, задача состоит в том, как сделать это присутствие аутентичным, индивидуальным и масштабным. Xpert.Digital предлагает инновационное решение, которое позиционирует себя как связующее звено между отраслевым центром, блогом и представителем бренда. Он сочетает в себе преимущества каналов коммуникации и продаж на одной платформе и позволяет публиковать материалы на 18 разных языках. Сотрудничество с партнерскими порталами и возможность публикации статей в Новостях Google, а также список рассылки прессы, насчитывающий около 8000 журналистов и читателей, максимизируют охват и видимость контента. Это представляет собой важный фактор во внешних продажах и маркетинге (SMarketing).

Подробнее об этом здесь:

Спасем экспериментальную культуру Интернета!

Повторит ли ИИ судьбу своих предшественников?

Вопрос в том, неизбежен ли этот цикл или возможны альтернативные пути. Можно ли разработать технологии и рынки, позволяющие проводить более длительные периоды исследований, не прибегая при этом к эксплуатации и концентрации? Движения за открытый исходный код, децентрализованные технологии, такие как блокчейн и федеративные социальные сети, а также регулирующие меры, такие как антимонопольные, пытаются предложить альтернативы.

Но экономические стимулы и рыночная динамика сильны. Сетевые эффекты благоприятствуют крупным платформам: чем больше пользователей у платформы, тем ценнее она становится для каждого отдельного пользователя, что приводит к появлению рынков, где победитель получает всё. Экономия за счёт масштаба в инфраструктуре, аналитике данных и разработке алгоритмов выгодна крупным компаниям с большим бюджетом. Издержки переключения и эффект привязки затрудняют переход пользователей на альтернативные решения.

Коммерциализация многих цифровых технологий усиливает эту динамику. Когда технологии становятся товаром, компании выделяются не за счёт технологического превосходства, а за счёт сетевых эффектов, силы бренда и интеграции экосистемы. Это ещё больше концентрирует власть в руках устоявшихся игроков.

Роль регулирования становится всё более важной. ЕС принял Закон о цифровых рынках и Закон о цифровых услугах, чтобы ограничить влияние крупных платформ, способствовать конкуренции и защитить права пользователей. США обсуждают аналогичные меры, хотя политическая ситуация в стране более раздроблена. Эффективность этих мер регулирования пока неясна, но они свидетельствуют о растущем понимании того, что нерегулируемые рынки могут привести к концентрации и злоупотреблениям.

Будущее цифровых технологий, вероятно, будет определяться несколькими противоборствующими силами. С одной стороны, существующие платформы продолжат доминировать, интенсифицировать эксплуатацию и углублять свои экосистемы. С другой стороны, новые технологии, такие как искусственный интеллект, квантовые вычисления, Web3 и децентрализованные протоколы, откроют новые горизонты для исследований. Вопрос в том, способны ли эти новые технологии разрушить существующие структуры власти или же они в конечном итоге будут поглощены и присвоены устоявшимися игроками.

Генеративный ИИ — актуальный пример. С выпуском ChatGPT в конце 2022 года мы пережили бурный этап исследований. Появились сотни стартапов, миллионы пользователей экспериментировали с новыми возможностями, и было протестировано бесчисленное множество вариантов использования. Однако всего через несколько месяцев началась консолидация: крупные технологические компании, такие как Google, Microsoft и Meta, запустили собственные модели, вложили значительные средства в инфраструктуру и исследования и начали интегрировать ИИ в свои существующие продукты.

Рынок ИИ демонстрирует признаки быстрого перехода от стадии исследования к стадии эксплуатации и, возможно, непосредственно к олигополии, подобно облачным IaaS и корпоративным программам обучения на уровне магистратуры (LLM). Входные барьеры высоки из-за требуемой вычислительной мощности, объёмов данных и экспертных знаний. Крупные корпорации обладают здесь структурным преимуществом. Изначальное демократическое обещание ИИ — обеспечить каждому доступ к преобразующим возможностям — грозит стать реальностью, когда несколько корпораций контролируют инфраструктуру ИИ, а более мелкие игроки зависят от их API и лицензий.

Подходит для:

- «Немецкие малые и средние предприятия хотят вернуться на путь успеха с помощью маркетинга и ИИ» — или стратегический самообман?

Вечный цикл и потерянная душа цифрового мира

Урок истории интернета и его технологических потомков очевиден: переход от исследования к эксплуатации неизбежен, а вместе с ним и фундаментальные изменения в структуре рынка, динамике власти и доступе. То, что начинается как открытое экспериментальное пространство, превращается в оптимизированную, контролируемую систему. Пионеры исследования сменяются спекулянтами эксплуатации, или же сами превращаются в последних.

Эта динамика не является изначально негативной. Эксплуатация обеспечивает эффективность, надёжность и масштабируемость. Она позволяет технологиям переходить из нишевых рынков в сферу массового внедрения и создавать широкомасштабную экономическую и социальную ценность. Однако она часто сопровождается концентрацией, централизацией власти и утратой разнообразия и открытости.

Главная задача заключается в поиске механизмов, обеспечивающих устойчивый баланс между разведкой и эксплуатацией. На корпоративном уровне это означает наличие организаций, способных как разведывать, так и эксплуатировать ресурсы, не подавляя друг друга. На рыночном уровне это означает регулирование, стимулирующее конкуренцию, предотвращающее замыкание в себе и снижающее барьеры для входа. На общественном уровне это означает критический анализ влияния цифровых технологий на власть, правосудие и демократию.

Интернет не умер, но его подрывная, исследовательская душа была одомашнена. SEO, SEM, социальные сети, расширенная реальность, электронная коммерция и все другие цифровые инструменты и платформы, которые когда-то были радикальными экспериментами, теперь стали стандартизированными эксплуатационными практиками. Это естественный жизненный цикл инноваций, но он поднимает вопрос о том, где возникнет следующая волна исследовательских инноваций и сможем ли мы извлечь из неё уроки, чтобы избежать ошибок прошлого.

История показывает, что каждое поколение технологий проходит один и тот же цикл. Телеграфия, телефония, радио, телевидение, персональные компьютеры, мобильные компьютеры, а теперь и искусственный интеллект — все они следовали схеме от исследования к эксплуатации, от открытых инноваций к контролируемой коммерциализации. Вопрос не в том, повторится ли этот цикл, а в том, как мы можем его сформировать, чтобы максимально использовать преимущества обоих режимов и минимизировать недостатки.

В цифровом мире, где технологии проникают во все аспекты нашей жизни, понимание этой динамики не только академически интересно, но и жизненно важно. Решения, которые мы принимаем сегодня в отношении регулирования, конкуренции, конфиденциальности данных и технологической архитектуры, будут формировать цифровой ландшафт для будущих поколений. Урок истории интернета заключается в том, что исследования драгоценны и хрупки, и что мы должны прилагать осознанные усилия для сохранения пространства для экспериментов, разнообразия и инноваций, даже несмотря на то, что экономические силы неумолимо подталкивают к эксплуатации и концентрации.

Ваш глобальный партнер по маркетингу и развитию бизнеса

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса/маркетинг/PR/выставки.

Поддержка B2B и SaaS для SEO и GEO (поиск ИИ) в сочетании: комплексное решение для компаний B2B

Поддержка B2B и SaaS для SEO и GEO (поиск на базе ИИ) в сочетании: комплексное решение для компаний B2B — Изображение: Xpert.Digital

Поиск на основе ИИ меняет все: как это SaaS-решение кардинально меняет ваши рейтинги в сегменте B2B.

Цифровой ландшафт B2B-компаний стремительно меняется. Под влиянием искусственного интеллекта правила онлайн-видимости меняются. Компаниям всегда было сложно не только быть заметными в цифровой среде, но и быть актуальными для тех, кто принимает решения. Традиционные стратегии SEO и управление локальным присутствием (геомаркетинг) сложны, требуют много времени и зачастую представляют собой борьбу с постоянно меняющимися алгоритмами и жёсткой конкуренцией.

Но что, если бы существовало решение, которое не только упростило бы этот процесс, но и сделало бы его более интеллектуальным, предсказуемым и гораздо более эффективным? Именно здесь в игру вступает сочетание специализированной B2B-поддержки с мощной платформой SaaS (программное обеспечение как услуга), специально разработанной для нужд SEO и гео-оптимизации в эпоху искусственного интеллекта.

Это новое поколение инструментов больше не полагается исключительно на ручной анализ ключевых слов и стратегии обратных ссылок. Вместо этого оно использует искусственный интеллект для более точного понимания поискового намерения, автоматической оптимизации локальных факторов ранжирования и проведения конкурентного анализа в режиме реального времени. Результатом является проактивная стратегия на основе данных, которая даёт B2B-компаниям решающее преимущество: их не только находят, но и воспринимают как авторитетный источник информации в своей нише и регионе.

Вот симбиоз поддержки B2B и SaaS-технологии на базе искусственного интеллекта, который преобразует SEO и GEO-маркетинг, а также то, как ваша компания может извлечь из этого выгоду для устойчивого роста в цифровом пространстве.

Подробнее об этом здесь: