Veröffentlicht am: 1. Mai 2025 / Update vom: 1. Mai 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Die Logistik-Herausforderungen des deutschen Schienennetzes und Lösungsansätze für die Zukunft – Bild: Xpert.Digital

Transportwachstum vs. Kapazitätsgrenzen: Der steinige Weg der Deutschen Bahn

Deutsche Bahn am Limit: Wie Engpässe aufgefangen werden können

Das deutsche Schienennetz steht vor einem grundlegenden Dilemma: Während die Transportnachfrage kontinuierlich steigt, ist die verfügbare Infrastruktur in den letzten Jahrzehnten deutlich geschrumpft. Diese Diskrepanz führt zu erheblichen Kapazitätsengpässen und Qualitätsproblemen. Der folgende Bericht analysiert die aktuelle Situation und stellt konkrete Lösungsansätze vor, die zu einer nachhaltigen Verbesserung des deutschen Schienenverkehrssystems beitragen können.

Die Problematik des schrumpfenden Schienennetzes

Rückgang der Infrastruktur bei steigender Nachfrage

Das Schienennetz in Deutschland hat seit der Bahnreform 1994 eine dramatische Schrumpfung erfahren. Während die Streckenlänge im Bahnreform-Jahr noch 44.600 Kilometer betrug, ist sie mittlerweile auf rund 39.200 Kilometer zurückgegangen. Diese Reduzierung um etwa 5.400 Kilometer entspricht einem Rückgang von mehr als 12 Prozent. Der größte Teil des verbliebenen Netzes, etwa 33.400 Kilometer, wird derzeit von der Deutschen Bahn (DB InfraGO AG) betrieben. Betrachtet man die sogenannte Gleislänge (also die Summe aller Gleise, inklusive mehrgleisiger Strecken), so reduzierte sich diese von 77.142 Kilometern im Jahr 1994 auf 60.999 Kilometer Ende 2022. Das entspricht einem Rückgang von knapp 21 %.

Besonders problematisch erscheint diese Entwicklung vor dem Hintergrund der gleichzeitig stark gestiegenen Verkehrsnachfrage. Die Verkehrsleistung im Eisenbahngüterverkehr ist von 1994 bis heute um knapp 90 Prozent gewachsen. Die Transportleistung im Eisenbahnverkehr in Deutschland betrug im Jahr 2023 rund 134 Milliarden Tonnenkilometer. Auch die Verkehrsleistung im Eisenbahnpersonenverkehr nahm im selben Zeitraum um über 50 Prozent zu.

Diese gegenläufige Entwicklung – schrumpfendes Netz bei steigender Nachfrage – führt unweigerlich zu einer erhöhten Belastung der vorhandenen Infrastruktur. Inzwischen legen Züge allein auf dem Streckennetz der DB InfraGO pro Jahr mehr als eine Milliarde Kilometer zurück.

Elektrifizierungsgrad und regionale Unterschiede

Die Analyse der Schieneninfrastruktur nach Bundesländern zeigt deutliche regionale Unterschiede. Von den insgesamt 39.773 Kilometern Betriebsstreckenlänge (Stand 31.12.2020) sind lediglich 21.100 Kilometer elektrifiziert, was einem Anteil von etwa 53 Prozent entspricht. Die höchsten Elektrifizierungsgrade weisen die Stadtstaaten Berlin (84%), Bremen (89%) und Hamburg (76%) auf. Unter den Flächenländern führt das Saarland mit 80 Prozent, während Schleswig-Holstein mit nur 27 Prozent das Schlusslicht bildet.

Bayern verfügt mit 6.638 Kilometern über das längste Streckennetz aller Bundesländer, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (5.516 km) und Niedersachsen (4.636 km). Bei der Elektrifizierung zeigen sich jedoch große Unterschiede: Während in Nordrhein-Westfalen 60 Prozent der Strecken elektrifiziert sind, liegt dieser Wert in Bayern bei nur 51 Prozent und in Niedersachsen sogar bei lediglich 44 Prozent.

Konsequenzen der Netzschrumpfung

Kapazitätsengpässe und Überlastung

Die Kombination aus reduziertem Netz und gestiegenem Verkehrsaufkommen führt zu erheblichen Kapazitätsengpässen. Im Jahr 2022 klassifizierte die damalige DB Netz etwa 3.500 Kilometer des deutschen Schienennetzes als hoch belastet. Nach Prognosen wird dieses hoch belastete Netz bis 2030 auf rund 9.000 Streckenkilometer anwachsen. Dies entspricht fast einem Viertel des gesamten deutschen Schienennetzes.

Die Kapazitätsengpässe konzentrieren sich vor allem auf die Hauptkorridore und großen Knotenpunkte wie Köln, Duisburg, Düsseldorf und Dortmund. Dort müssen alle Verkehrsarten – der Schienenpersonenfernverkehr, der Schienenpersonennahverkehr einschließlich S-Bahnen sowie der Güterverkehr – dasselbe Netz nutzen. Diese Mischnutzung verschärft die bestehenden Kapazitätsprobleme zusätzlich.

Sinkende Pünktlichkeit und Betriebsqualität

Die Überlastung der Infrastruktur spiegelt sich deutlich in der Pünktlichkeitsstatistik wider. Im Jahr 2023 lag die Pünktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn bei durchschnittlich nur 64 Prozent. Die aktuellsten Zahlen für 2024 zeigen mit 62,5 Prozent sogar einen weiteren Rückgang. Als “betrieblich pünktlich” gelten dabei Züge, die ihre planmäßige Ankunftszeit um weniger als sechs Minuten überschritten haben.

Auch im Güterverkehr macht sich die angespannte Situation bemerkbar. Die Pünktlichkeit von DB Cargo in Deutschland lag 2023 bei 70,5 Prozent, nach 66,1 Prozent im Jahr 2022. Die Auswirkungen zeigen sich auch in den Transportmengen: Im Jahr 2023 gingen die Güterverkehrsmengen zurück, und zwar um 6,1 Prozent in Tonnen und um 6,5 Prozent in Tonnenkilometern.

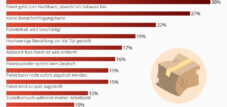

Laut Angaben der Deutschen Bahn wird die Pünktlichkeit durch mehrere Faktoren beeinträchtigt: ein teilweise überlastetes Schienennetz, Störungen an der Infrastruktur, umfangreiche Bauarbeiten, die daraus resultierenden Kapazitätskonflikte auf dem Netz sowie zahlreiche externe Einflüsse wie beispielsweise Extremwetterereignisse und gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr.

Lösungsansätze für ein zukunftsfähiges Schienennetz

Stopp des Rückbaus und Wiederbelebung stillgelegter Strecken

Eine grundlegende Maßnahme zur Verbesserung der Situation ist der sofortige Stopp weiterer Netzreduzierungen und die gezielte Reaktivierung stillgelegter Strecken. Seit der Bahnreform 1994 hat Deutschland einen erheblichen Teil seiner Schieneninfrastruktur verloren. Es gab zwar viele vermeintlich gute Argumente dafür, Schienen zu kappen – allen voran die mangelnde Nachfrage auf den betroffenen Strecken – inzwischen wurde jedoch erkannt, dass die Schrumpfkur ein Fehler war.

Besonders alarmierend ist auch der drastische Rückgang der Gleisanschlüsse. Während es im Jahr 1997 noch rund 11.000 Anschlüsse ans deutsche Schienennetz gab, waren es 2015 nur noch etwa 3.250. Diese Entwicklung erschwert den direkten Zugang von Unternehmen zum Schienennetz und trägt zur weiteren Verlagerung von Güterverkehr auf die Straße bei.

Die Wiederbelebung stillgelegter Strecken könnte nicht nur die Kapazität des Gesamtnetzes erhöhen, sondern auch die Resilienz des Systems verbessern, indem alternative Routen für Umleitungen im Fall von Störungen oder Bauarbeiten zur Verfügung stehen.

Dual-Use Logistik: Synergie zwischen zivilen und militärischen Anforderungen

Ein innovativer Ansatz zur Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit liegt im Konzept der “Dual-Use”-Logistik, insbesondere im Kombinierten Verkehr (KV) Schiene-Straße. Dieses Konzept zielt darauf ab, Synergien zwischen zivilen Wirtschaftsinteressen und militärischen Verteidigungserfordernissen zu nutzen und eine resilientere, leistungsfähigere Transportinfrastruktur für beide Bereiche zu schaffen.

Die “Doppelte” Dual-Use-Logistik (DU-Logistik²) unterstreicht dabei zwei wichtige Dimensionen der Integration:

- Die Integration der Verkehrsträger: Die Nutzung des Kombinierten Verkehrs Schiene-Straße als Rückgrat des Systems.

- Die Integration der Nutzer: Die Auslegung der Infrastruktur und Prozesse für die effiziente Abwicklung sowohl ziviler als auch militärischer Logistikströme.

Für eine erfolgreiche Implementierung dieses Konzepts sind mehrere Grundprinzipien wichtig:

- Gemeinsame Nutzung (Shared Use): Infrastrukturen wie Terminals, Streckenabschnitte und Brücken werden so geplant und gebaut, dass sie sowohl zivilen als auch militärischen Anforderungen gerecht werden.

- Priorisierungsmechanismus: Klare Regeln für die Priorisierung militärischer Transporte in Krisenzeiten.

- Standardisierung: Harmonisierung technischer Standards für zivile und militärische Spezifikationen.

- Resilienz durch Design: Infrastruktur mit hoher Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen und Angriffen.

- Integrierte Governance: Enge Zusammenarbeit zwischen militärischen Stellen, zivilen Behörden, Infrastrukturbetreibern und privaten Logistikunternehmen.

Bei der Bewertung deutscher KV-Terminals für ihre Dual-Use-Eignung zeigt sich eine klare Hierarchie: Standorte wie Duisburg und Hamburg stechen durch ihre hohe Kapazität, exzellente Bahnanbindung und strategische Bedeutung hervor. Andere wichtige Knotenpunkte sind Bremerhaven, Kornwestheim, Leipzig-Wahren und Köln Eifeltor.

Passend dazu:

- DU-Logistik² | Doppelte Dual-Use-Logistik: Integration von Schiene und Straße für zivile und militärische Zwecke

GS1 DataMatrix: Optimierung der Logistik durch Digitalisierung

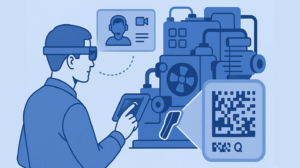

Ein weiterer vielversprechender Ansatz zur Verbesserung der Logistik ist die Nutzung des GS1 DataMatrix. Dieser standardisierte 2D-Barcode mit hoher Datenkapazität und Fehlertoleranz bietet eine robuste Methode zur eindeutigen Identifizierung von Komponenten und zur Verknüpfung mit digitalen Daten.

Die Integration des GS1 DataMatrix in Telemaintenance-Prozesse verbessert die Datenqualität signifikant, beschleunigt Diagnose- und Reparaturvorgänge und erhöht die operative Flexibilität der Instandhaltung. Dies führt zu reduzierten Ausfallzeiten und potenziell geringeren Kosten.

Passend dazu:

- Zukunft der Instandhaltungslogistik: Synergien zwischen Telemaintenance (Fernwartung) und GS1 DataMatrix

Die technischen Eigenschaften des GS1 DataMatrix machen ihn besonders geeignet für die Anforderungen der modernen Verteidigungslogistik und -instandhaltung:

- Umfassende Datenkodierung: Hohe Datenkapazität für alle relevanten Identifikations- und Attributdaten.

- Direkte Teilemarkierung (Direct Part Marking – DPM): Dauerhafte Markierung auch auf kleinen Komponenten.

- Robustheit und Lesbarkeit: Zuverlässige Lesbarkeit auch unter rauen Einsatzbedingungen.

- Standardisierung und Interoperabilität: Eindeutige und konsistente Interpretation der kodierten Daten durch verschiedene Systeme und Organisationen.

Die Kombination aus GS1 DataMatrix und Telemaintenance bietet signifikante Vorteile gegenüber traditionellen Methoden, insbesondere bei der automatischen Identifikation, der Datengenauigkeit und dem Datenzugriff.

Passend dazu:

- Logistik-Transformation für sicheren Versand – So beschleunigen DataMatrix-Codes den Stückgutumschlag – Schneller und präziser

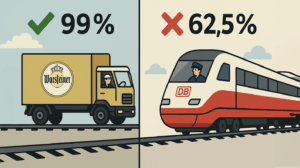

Intermodalverkehr: Das Beispiel Warsteiner

Ein erfolgreiches Beispiel für die Nutzung des Intermodalverkehrs bietet die Warsteiner Gruppe. Das Unternehmen betreibt seit 2005 am Produktionsstandort Warstein im Kreis Soest ein eigenes Containerterminal, das auch KV-Leistungen für Dritte anbietet.

Warsteiner setzt stark auf Pünktlichkeit im Biertransport und erreicht dabei Werte von 99 Prozent, während die Deutsche Bahn im Fernverkehr mit 62,5 Prozent deutlich schlechter abschneidet. Der Logistik-Chef von Warsteiner, Daniel Küster, hat innerhalb eines Jahres das Frachtaufkommen verdoppelt und zeigt damit, dass effiziente intermodale Konzepte erfolgreich umgesetzt werden können.

Passend dazu:

- Pünktlichkeit im Biertransport: Warsteiner erreicht 99%, während die Deutsche Bahn mit 62,5% nur davon träumen kann

Innovation im kombinierten Verkehr

Die Digitalisierung spielt eine Schlüsselrolle bei der Optimierung des kombinierten Verkehrs. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Gründung von DX Intermodal (DXI), einer Plattform, die erstmals alle Akteure des kombinierten Verkehrs datentechnisch miteinander verbinden soll. Diese Gesellschaft wurde von Kombioperateuren wie Hupac und Kombiverkehr, Transportunternehmen wie Hoyer und Paneuropa, dem Bahnunternehmen Lokomotion und dem Kombiterminal Ludwigshafen gegründet.

Das System basiert auf dem EDIGES-Datenaustauschstandard und ermöglicht den Zugriff auf Fahrpläne, Buchungen, Terminalstatus, Zugfahrten sowie Vor- und Nachläufe auf der Straße. Der Datenaustausch erfolgt in Echtzeit und barrierefrei, jedoch stets innerhalb eines bevollmächtigten Verteilerkreises.

Auch im Bereich der Fahrzeugtechnologie gibt es wichtige Innovationen. Die VTG, ein führendes Unternehmen im Bereich Waggonvermietung und Schienengüterverkehr, treibt verschiedene Innovationen voran, wie innovative Güterwagen, vernetzte Schienenfahrzeuge und vorausschauende Wartungs- und Instandhaltungskonzepte.

Besonders hervorzuheben sind die Entwicklung des modularen Baukastensystems für den multifunktionalen Güterwagen der Zukunft „m²” und die roadrailLink-Technologie (r2L), die nicht-kombifähige Lkw-Trailer kranbar macht. Diese Innovationen tragen dazu bei, den Schienengüterverkehr flexibler und wettbewerbsfähiger zu gestalten.

Passend dazu:

- Hybrider, multimodaler Logistikverkehr (Straße-Schiene) in Deutschland mit zivil-militärischer Doppelnutzung

Schienennetz im Umbruch: Wege aus der Kapazitätskrise – Kombinierter Verkehr als Gamechanger

Die Herausforderungen des deutschen Schienennetzes sind vielfältig und komplex. Der erhebliche Rückgang der Infrastruktur bei gleichzeitig steigender Verkehrsnachfrage hat zu schwerwiegenden Kapazitätsengpässen und Qualitätsproblemen geführt. Die sinkende Pünktlichkeit und die rückläufigen Güterverkehrsmengen sind deutliche Indikatoren für die kritische Situation.

Die vorgestellten Lösungsansätze bieten jedoch Grund zur Hoffnung. Ein Stopp des Rückbaus und die gezielte Reaktivierung stillgelegter Strecken können die Kapazität des Gesamtnetzes erhöhen. Das Konzept der Dual-Use Logistik verspricht Synergien zwischen zivilen und militärischen Anforderungen. Die Nutzung innovativer Technologien wie des GS1 DataMatrix kann die Effizienz und Zuverlässigkeit der Logistik deutlich verbessern. Erfolgreiche Beispiele wie Warsteiner zeigen, dass intermodale Konzepte in der Praxis funktionieren können. Und nicht zuletzt tragen Innovationen im kombinierten Verkehr dazu bei, den Schienengüterverkehr zukunftsfähig zu gestalten.

Um das volle Potenzial des Schienenverkehrs auszuschöpfen, bedarf es jedoch eines ganzheitlichen Ansatzes, der alle diese Aspekte integriert und auf eine nachhaltige, effiziente und resiliente Transportinfrastruktur abzielt. Nur so kann die Schiene ihrer Rolle als umweltfreundlicher und leistungsfähiger Verkehrsträger gerecht werden und einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Verkehrsziele leisten.

Passend dazu:

Ihre Dual-Use Logistikexperten

Die Weltwirtschaft durchlebt derzeit einen fundamentalen Wandel, einen Epochenbruch, der die Grundpfeiler der globalen Logistik erschüttert. Die Ära der Hyper-Globalisierung, die durch das unerschütterliche Streben nach maximaler Effizienz und das “Just-in-Time”-Prinzip geprägt war, weicht einer neuen Realität. Diese ist von tiefgreifenden strukturellen Brüchen, geopolitischen Machtverschiebungen und einer fortschreitenden wirtschaftspolitischen Fragmentierung gekennzeichnet. Die einst als selbstverständlich angenommene Planbarkeit internationaler Märkte und Lieferketten löst sich auf und wird durch eine Phase wachsender Unsicherheit ersetzt.

Passend dazu:

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.