Veröffentlicht am: 12. Februar 2025 / Update vom: 12. Februar 2025 – Verfasser: Konrad Wolfenstein

Die Robotik-Welle: Warum intelligente Maschinen den globalen Markt dominieren werden – Bild: Xpert.Digital

Zukunftstechnologie Robotik: Chancen, Risiken und ethische Fragen im Fokus - Hintergrundanalyse

KI trifft Robotik: Wie fortschrittliche Technologien unser Leben transformieren

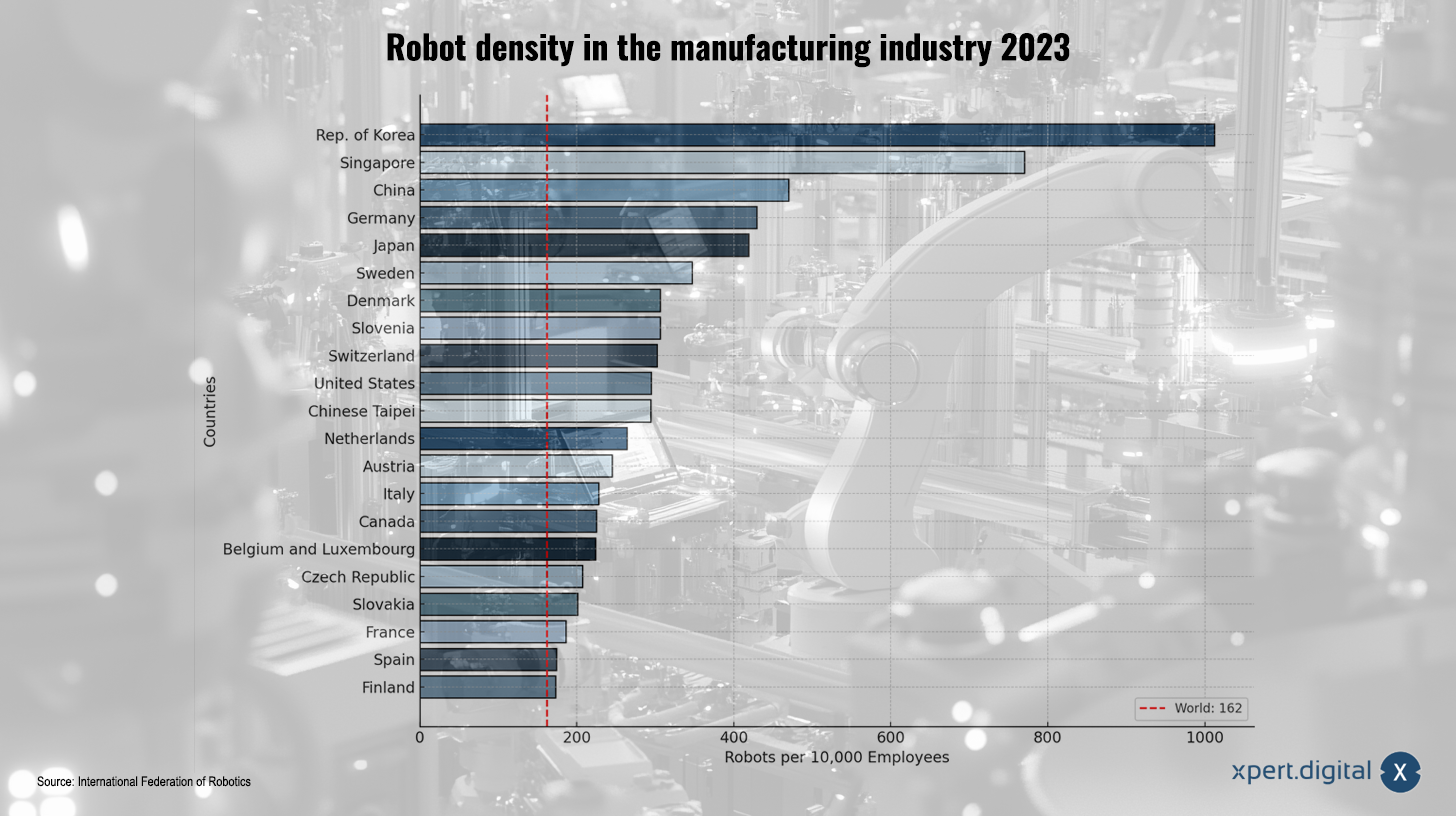

Intelligente Maschinen sind längst nicht mehr nur eine Vision aus Science-Fiction-Filmen. Immer mehr Branchen setzen auf fortschrittliche Roboter, die dank ausgefeilter Technologien und Künstlicher Intelligenz (KI) immer leistungsfähiger werden. Sie entlasten Menschen von eintönigen oder gefährlichen Arbeiten, erhöhen die Produktivität und bringen zugleich eine Vielzahl neuer Herausforderungen mit sich, beispielsweise in Bezug auf Arbeitsmarkt, Ethik und Datenschutz. Dennoch ist der Markt für Robotik dynamisch wie nie zuvor: Schätzungen zufolge könnten weltweit bereits in wenigen Jahren Umsätze erzielt werden, die in den dreistelligen Milliardenbereich reichen. Dabei wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate prognostiziert, die deutlich im zweistelligen Prozentbereich liegt. Europa spielt dabei eine zentrale Rolle und tritt zunehmend selbstbewusst auf. Im Folgenden wird ein umfassender Überblick über die wichtigsten Entwicklungen, Anwendungsbereiche und Trends der Robotik gegeben, ergänzt durch interessante Fakten und Betrachtungen zu Chancen und Risiken.

Wirtschaftliches Wachstum und Marktpotenziale

Der globale Robotikmarkt wird von Experten häufig als äußerst vielversprechendes Betätigungsfeld für Unternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen eingeschätzt. Mit Blick auf den Zeitraum bis 2030 kursieren Schätzungen, wonach das gesamte Volumen in den Bereich von über 180 Milliarden US-Dollar steigen könnte, bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate zwischen 20 und 25 Prozent pro Jahr. Zahlreiche Faktoren befeuern diese Entwicklung: wachsende Anforderungen an die Automatisierung in der Industrie, steigende Lohnkosten in vielen Ländern, aber auch technologische Durchbrüche auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und Sensorik.

Ein zentrales Merkmal dieses Booms ist, dass Roboter zunehmend in Bereichen zum Einsatz kommen, die bislang fest in menschlicher Hand waren. Während in den vergangenen Jahrzehnten vor allem Industrieroboter in der Automobilproduktion oder in der Schwerindustrie eingesetzt wurden, erschließen sich die Hersteller heute zahlreiche neue Geschäftsfelder. Dazu gehören die Logistikbranche, das Gesundheitswesen, der Einzelhandel, die Gastronomie, die Landwirtschaft sowie Dienstleistungsbereiche aller Art.

Passend dazu:

Europa im Zentrum der Entwicklung

Europa spielt im internationalen Vergleich schon lange eine wichtige Rolle in der Robotik – von der Forschung in Spitzeninstituten über die Fertigung hochinnovativer Unternehmen bis hin zu einer aktiven Start-up-Szene. In vielen Ländern der Europäischen Union existieren Förderprogramme, die besonders auf neue Technologien für die industrielle Automatisierung ausgerichtet sind. Gleichzeitig sorgen steigende Anforderungen an Produktionsqualität und -geschwindigkeit dafür, dass Unternehmen verstärkt in Robotik-Lösungen investieren.

„Immer mehr europäische Staaten erkennen die strategische Bedeutung der Robotik für ihre Wirtschaft“, könnte man zusammenfassend formulieren, und dementsprechend wird in zahlreichen Initiativen und Netzwerken, die sowohl national als auch länderübergreifend agieren, nach neuen Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen gesucht. Während in der Vergangenheit Asien und Nordamerika häufig als Vorreiter galten, rückt Europa nun stärker in den Blickpunkt, wenn es um zukunftsfähige Technologien geht.

Besonders bemerkenswert sind einige europäische Unternehmen, die es trotz des großen weltweiten Wettbewerbs geschafft haben, bedeutende Marktanteile zu sichern. Zu nennen sind etablierte Firmen, die sich auf die Herstellung von Industrierobotern spezialisiert haben, ebenso wie junge Player, die innovative Serviceroboter für alltägliche Anwendungen entwickeln. Ein Beispiel ist die Übernahme eines europäischen Robotikzweigs durch eine größere Gruppe, wodurch die Palette an humanoiden und kollaborativen Robotern in der Region erweitert wurde. Solche Zusammenschlüsse erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit, stärken die Innovationskraft und sorgen für eine immer stärkere Präsenz „intelligenter Maschinen“ in Unternehmen und im öffentlichen Raum.

Wachstumschancen in Südamerika

Nicht nur Europa, sondern auch Regionen wie Südamerika profitieren zunehmend von der weltweiten Automatisierungswelle. Länder mit einer starken Produktions- und Automatisierungsbasis sowie einer aktiven Montageindustrie – allen voran Mexiko – rücken hier ins Rampenlicht. Durch die Gründung eines Handelsverbands mit Schwerpunkt auf Robotik haben Unternehmen in dieser Region eine solide Plattform, um sich über Innovationen und Best Practices auszutauschen. Angesichts steigender Lohnkosten und des Bedarfs an präzisen, sicheren Fertigungsprozessen setzen auch dort zunehmend Industriezweige auf Roboter, was den weltweiten Bedarf weiter ankurbelt.

Große Akteure im Robotikmarkt

Obwohl es eine Vielzahl mittelständischer und kleiner Firmen gibt, die häufig sehr spezialisierte Robotiklösungen entwickeln, wird der globale Markt doch von einigen großen Akteuren angeführt. Darunter befinden sich Unternehmen mit langer Tradition in der Antriebs- und Automatisierungstechnik, die weltweit bekannt sind. Diese konzentrieren sich darauf, ihren Kundenstamm kontinuierlich auszuweiten und nutzen strategische Kooperationen, um ihre Marktanteile zu festigen und ihren Gewinn zu steigern.

Einige dieser Unternehmen haben sich darauf spezialisiert, schlüsselfertige Robotiksysteme für industrielle Anwendungen zu liefern. Andere setzen vermehrt auf Serviceroboter, beispielsweise in der Pflege oder Gastronomie. Ein großes Robotikunternehmen hat kürzlich seinen kleinsten Industrieroboter vorgestellt, der sich für sensible Montagearbeiten und besonders enge Produktionsumgebungen eignet. Mit solchen Innovationen reagieren die Hersteller darauf, dass Elektronik- und andere Industriezweige immer feinere und komplexere Produkte herstellen, bei denen Millimeterarbeit gefragt ist.

Unterschiedliche Typen von Robotern

Im Laufe der Zeit hat sich eine große Bandbreite an Robotertypen entwickelt, die sich hinsichtlich ihrer Bauweise, ihres Einsatzgebiets und ihrer Fähigkeiten unterscheiden. Statt einer kurzen Tabellenform lohnt sich ein genauerer Blick auf die wichtigsten Kategorien:

1. Industrieroboter

Diese Roboter sind traditionell in der Fertigung im Einsatz und übernehmen Aufgaben wie Schweißen, Lackieren, Montieren und Handhaben von Materialien. Dabei sind sie häufig auf hohe Präzision und Geschwindigkeit ausgelegt. Moderne Industrieroboter können heute mit fortgeschrittenen Sensoren ausgestattet werden, um ihre Umgebung wahrzunehmen. Sie sind dadurch wesentlich flexibler als ihre Vorgänger und können leichter auf neue Anforderungen und Produktvarianten eingestellt werden.

2. Serviceroboter

Serviceroboter unterstützen im Dienstleistungssektor. In der Gastronomie können sie Speisen und Getränke servieren, im Hotelgewerbe könnten sie Reinigungsaufgaben übernehmen und in der Logistik unterstützen sie bei Kommissionierung und Transport. Auch im Gesundheitswesen findet man immer mehr Serviceroboter, etwa als Assistenzsysteme für Pflegepersonal. Durch KI-gesteuerte Spracherkennung, Gestik- und Mimikverarbeitung werden manche Serviceroboter sogar zu halbwegs empathischen Begleitern, die in einigen Fällen auch soziale Aufgaben übernehmen können.

3. Medizinroboter

In der Medizin kommen Roboter bei chirurgischen Eingriffen, in der Rehabilitation oder zur Patientenversorgung zum Einsatz. Chirurgische Roboter ermöglichen minimalinvasive Operationen und erhöhen durch hochpräzise Bewegungen die Erfolgsaussichten bei komplizierten Eingriffen. Rehabilitationsroboter helfen Patientinnen und Patienten bei der Wiedererlangung der Mobilität, indem sie den Heilungsprozess überwachen und individuell anpassen. Je weiter die Technik voranschreitet, desto mehr wird das gesamte Gesundheitssystem von Robotern profitieren, die Pflegepersonal entlasten und gleichzeitig eine höhere Versorgungsqualität ermöglichen.

4. Autonome mobile Roboter (AMR)

Autonome mobile Roboter können sich selbstständig in ihrer Umgebung orientieren, indem sie Sensoren nutzen und Algorithmen für Navigation und Hinderniserkennung anwenden. Anders als sogenannte fahrerlose Transportsysteme folgen AMRs keiner festgelegten Route, sondern planen ihre Wege dynamisch und passen sich an veränderte Gegebenheiten an. In Lagern oder Produktionshallen sind sie in der Lage, Waren autonom zwischen verschiedenen Stationen zu transportieren. Dank Künstlicher Intelligenz und Machine Learning werden sie immer flexibler, was eine stärkere Individualisierung und höhere Effizienz in der Logistik möglich macht.

5. Fahrerlose Transportsysteme (AGV)

Fahrerlose Transportsysteme eignen sich für klar strukturierte Umgebungen, in denen sie eine festgelegte Route abfahren. Sie sind zwar in ihren Bewegungsmustern eingeschränkter als AMRs, aber ihre Zuverlässigkeit macht sie in vielen Industriebereichen unentbehrlich. Insbesondere dort, wo Menschen und Maschinen getrennt werden, etwa in automatisierten Hochregallagern, leisten solche Transportsysteme wichtige Dienste.

6. Gelenkroboter

Gelenkroboter verfügen über mehrere bewegliche Achsen, die ihnen einen großen Aktionsradius und eine hochflexible Handhabung erlauben. Typische Anwendungen finden sich in der Fertigung und Montage, wo vielfältige Bewegungsabläufe gefordert sind, etwa beim Zusammenbau elektronischer Komponenten oder beim Schweißen größerer Metallteile. Dank fortschrittlicher Steuer- und Regelungstechnik lassen sich Gelenkroboter sehr fein dosieren und können präzise Kräfte ausüben.

7. Humanoide Roboter

Humanoide Roboter sind so konzipiert, dass sie in Aussehen oder Verhalten dem Menschen ähneln. Sie verfügen oft über zwei Beine, zwei Arme sowie einen Kopfbereich, in dem Sensoren, Kameras oder Mikrofone verbaut sind. Diese Roboter dienen unter anderem der Forschung, der Unterhaltung oder kommen in einigen Fällen in der Pflege zum Einsatz. Sie können sich als Plattform für vielfältige AI-Experimente eignen, weil sie dank menschenähnlicher Anatomie und Motorik in menschlichen Umgebungen agieren. Beispielhaft sind humanoide Roboter, die in Kaufhäusern oder auf Messen simple Auskünfte geben oder den Weg weisen.

8. Cobots (Kollaborative Roboter)

Kollaborative Roboter sind dafür geschaffen, eng mit Menschen zusammenzuarbeiten, ohne dass umfangreiche Sicherheitsabschirmungen nötig sind. Sie verfügen über empfindliche Sensoren, die sofort auf Widerstände reagieren, und können sich bei Berührung automatisch stoppen, um keine Verletzungen zu verursachen. Cobots finden Anwendung in Betrieben, wo Mensch und Maschine Hand in Hand an einer Produktionslinie arbeiten, etwa beim Montieren von Teilen, die Präzision erfordern, während der Mensch die komplexeren kognitiven Entscheidungen trifft.

9. Hybride Systeme

Hybride Roboter vereinen mehrere dieser Robotertypen in einem System. Ein Beispiel wäre ein autonomer mobiler Roboter mit integriertem Gelenkarm, der sich erst selbständig in einer Produktionshalle bewegt, dann Bauteile aufnimmt oder platziert. Solche multifunktionalen Systeme gewinnen an Bedeutung, da sie besonders flexibel und vielseitig einsetzbar sind.

Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie

KI verleiht Robotern die Fähigkeit, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen, aus Erfahrungen zu lernen und selbstständig Entscheidungen zu treffen. Dadurch sind Roboter zunehmend mehr als bloße Ausführungsmaschinen, deren Aktionsradius durch fest programmierte Routinen beschränkt ist. KI-Algorithmen ermöglichen es ihnen, komplexe Aufgaben zu bewältigen, welche ursprünglich den kognitiven Fähigkeiten des Menschen vorbehalten waren.

Für die Navigation setzen viele Roboter zum Beispiel Methoden des maschinellen Sehens ein, die es ihnen erlauben, Gegenstände oder Personen zu erkennen und sich situativ anzupassen. In Fertigungsanlagen kann ein KI-basierter Roboter lernen, Werkstücke immer präziser zu greifen oder sich an neue Modelle anzupassen, ohne komplett neu programmiert werden zu müssen. Auch in der Robotiksteuerung ist KI unverzichtbar: So lassen sich mittels tiefen neuronalen Netzen komplizierte Bewegungsmuster erzeugen, die in Echtzeit an äußere Einflüsse angepasst werden.

Die vielfältigen Einsatzfelder zeigen, dass Künstliche Intelligenz den Robotern ein echtes „Gehirn“ verleiht, wodurch sich nicht nur ihre technische, sondern auch ihre wirtschaftliche Bedeutung um ein Vielfaches erhöht. Allerdings macht dies auch deutlich, dass Roboter und KI eng verzahnt sind und es dementsprechend wichtig ist, beide Felder strategisch zusammenzudenken.

Passend dazu:

Neue Fähigkeiten durch kontinuierliches Lernen

Ein signifikanter Vorteil KI-gesteuerter Roboter liegt in ihrer Lernfähigkeit. Sie können Daten aus der Umgebung erfassen, analysieren und in Handlungsstrategien umsetzen. Dadurch eröffnen sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, die zuvor undenkbar waren. In der Produktion bedeutet das, dass Roboter nicht nur simple, wiederholbare Tätigkeiten ausführen, sondern auch in Echtzeit dazulernen und sich an neue Produkte, Materialien oder Montageschritte anpassen können.

Dank Methoden des maschinellen Lernens und Reinforcement Learning kann ein Roboter etwa Fehler erkennen, seine Bewegung optimieren und von jedem Durchlauf profitieren, um zukünftig schneller und präziser zu handeln. Dieses kontinuierliche Lernen kann ebenfalls über digitale Zwillinge simuliert werden, in denen virtuelle Roboter in einer Simulationsumgebung trainiert werden, bevor sie in der realen Produktionsumgebung eingesetzt werden.

Auswirkungen auf verschiedene Branchen

Die fortschreitende Automatisierung durch Roboter hat enorme Auswirkungen auf zahlreiche Branchen. In der Fertigungsindustrie, insbesondere im Automobilbau, sind Roboter seit langer Zeit präsent, doch nun kommen immer anspruchsvollere Anwendungen hinzu, etwa im Bereich E-Mobilität und Batteriezellenfertigung. Dort sind hochpräzise Montage- und Prüfprozesse gefragt, die sich durch die hohe Wiederholgenauigkeit von Robotern bestens umsetzen lassen.

In der Logistik übernehmen fahrerlose Transportsysteme und autonome mobile Roboter Lagerarbeiten wie Kommissionierung, Warentransport und Inventur. Dadurch verkürzen sich Lieferzeiten, und Betriebe können Just-in-Time-Produktion effizienter gestalten. Im Gesundheitswesen ermöglichen Medizinroboter präzisere Eingriffe und entlasten Ärztinnen und Ärzte bei Routineaufgaben, was menschliche Ressourcen für intensivere Patientenkontakte frei macht.

Serviceroboter im Hotel- und Gastronomiegewerbe liegen im Trend. Sie servieren Mahlzeiten, mixen Cocktails oder reinigen Böden. Dabei geht es nicht immer nur um reine Effizienz: Mancher Gast empfindet solche Roboter auch als originelle Attraktion. In Krankenhäusern oder Pflegeheimen unterstützen Serviceroboter das Personal, bringen Medikamente oder Mahlzeiten, messen Vitalparameter oder helfen den Patienten beim Training im Rehabilitationsbereich.

Herausforderungen und Hürden

Trotz aller positiven Wachstumsaussichten stehen Robotikunternehmen und Anwender vor diversen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt:

Fachkräftemangel

Die Entwicklung, Programmierung und Wartung von Robotern erfordert hochspezialisiertes Personal. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften in diesen Bereichen kann die Wachstumsdynamik ausbremsen. Unternehmen und Bildungseinrichtungen müssen daher in die Aus- und Weiterbildung investieren, um genügend Expertinnen und Experten für die Zukunft zu sichern.

Passend dazu:

Hohe Kosten

Trotz sinkender Preise für bestimmte Komponenten wie Sensoren oder Prozessoren bleibt die Anschaffung und Integration von Robotern für manche Unternehmen kostspielig. Dazu kommen Kosten für Umrüstungen, Softwarelizenzen und gegebenenfalls Umbauten in Produktionshallen. Gerade kleine und mittlere Betriebe müssen sorgfältig abwägen, wann sich eine Investition in Robotik rentiert.

Interoperabilität

In vielen Betrieben gibt es gewachsene, heterogene Systeme. Die Anbindung neuer Roboter an bestehende Produktionsleit- und IT-Systeme ist eine Aufgabe, die umfassende Planung und technischen Sachverstand erfordert. Die jeweiligen Kommunikationsprotokolle, Steuerungen und Schnittstellen müssen harmonieren, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.

Ethische und rechtliche Aspekte

Mit dem Einsatz von KI-gesteuerten Robotern entstehen zahlreiche ethische Fragen. Wer haftet beispielsweise, wenn eine autonome Maschine einen Schaden verursacht? Wie werden Datenschutz und Privatsphäre gewahrt, wenn Roboter Daten über ihr Umfeld sammeln und analysieren? Welche Aufgaben darf man Robotern überhaupt anvertrauen, und welche sollten in menschlicher Hand bleiben, um Empathie und soziale Verantwortung zu sichern?

Akzeptanz in der Gesellschaft

Neue Technologien rufen oft Skepsis hervor, vor allem wenn sie derart tief in den Lebens- und Arbeitsalltag eingreifen wie die Robotik. Arbeitgeber, Gewerkschaften, Verbände und politische Entscheidungsträger müssen daher gemeinsam Lösungen entwickeln, die für einen sozialverträglichen Einsatz von Robotern sorgen und das Vertrauen in diese Technologien stärken.

Katalysatoren: KI, 5G und IoT

Die fortschreitende Verbreitung von Hochgeschwindigkeitsnetzen wie 5G und das Internet der Dinge (IoT) eröffnen der Robotik neue Dimensionen. Roboter können in Echtzeit auf cloudbasierte Rechenleistung zugreifen, große Datenmengen auswerten und mit anderen Maschinen kooperieren. In einer vernetzten Fabrik tauschen Roboter permanent Informationen über Produktionsabläufe, Störungen oder Wartungsintervalle aus, was die Prozesse deutlich effizienter und flexibler gestaltet.

Auch der Einsatz von Edge-Computing, bei dem ein Teil der Datenverarbeitung direkt am Ort des Geschehens stattfindet, erleichtert es Robotern, schnell und zuverlässig auf Ereignisse zu reagieren. Gerade in sicherheitskritischen Bereichen kann Latenzreduzierung durch Edge-Computing entscheidend sein, wenn Roboter etwa in direkter Zusammenarbeit mit Menschen agieren oder durch enges Gelände navigieren.

Ethische Implikationen und gesellschaftliche Verantwortung

Der wachsende Robotikeinsatz wirft eine Reihe von ethischen Fragen auf. Insbesondere die Sorge um Arbeitsplätze ist ein sensibles Thema: Wie viele manuelle Tätigkeiten werden künftig von Maschinen übernommen, und in welchen Bereichen wird menschliches Personal überhaupt noch benötigt? In der Vergangenheit haben technologische Umbrüche häufig dazu geführt, dass sich neue Berufsbilder entwickelten, während alte verschwanden. Dennoch braucht es ein hohes Maß an Weiterbildung und Umschulung, damit Menschen in einer automatisierten Welt weiterhin sinnstiftende und qualifizierte Beschäftigung finden können.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Datenschutz: Serviceroboter mit Kameras und Mikrofonen können rasch in persönliche Bereiche eindringen. Ob im Pflegeheim oder im Privathaushalt – wenn Roboter Daten über Gesundheitszustand, Gewohnheiten oder Gespräche sammeln, ist unbedingt sicherzustellen, dass diese sensiblen Informationen geschützt bleiben. Technologien wie Anonymisierung und Verschlüsselung spielen hierbei eine zentrale Rolle.

Zudem stellt sich die Frage nach der Verantwortung. Wenn ein Roboter selbstständig Entscheidungen trifft, wer haftet, wenn diese Entscheidungen falsch sind und Schaden verursachen? Hersteller, Programmiererinnen, Anwender oder gar der Roboter selbst? Da rechtliche Rahmenbedingungen in vielen Ländern noch nicht vollständig an die neuen technischen Möglichkeiten angepasst sind, besteht hier Handlungsbedarf. „Gesetzgeber und Hersteller sind aufgefordert, klare Regeln zu formulieren und einzuhalten, um Missbrauch und Fehlentwicklungen zu verhindern“, könnte man fordern.

Der Faktor Mensch

Trotz aller Automatisierung bleibt der Mensch in vielerlei Hinsicht unersetzlich. Komplexe Kreativität, Empathie, moralisches Urteilsvermögen und die Fähigkeit, sich in Krisensituationen intuitiv richtig zu verhalten, sind Stärken, die Roboter nach heutigem Verständnis nicht im selben Maße abdecken können. Der Trend geht zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine: Während Roboter ihre Stärken in Präzision und Ausdauer voll ausspielen, kann der Mensch seine Fähigkeiten zur Problemlösung und Kommunikation einbringen.

Ein Beispiel dafür sind kollaborative Arbeitsplätze in modernen Fabriken. Dort stehen Cobots Seite an Seite mit den Beschäftigten an einem Montageband. Der Roboter reicht Teile an, schraubt oder lötet, während der Mensch die komplexeren oder kreativen Schritte ausführt. Diese enge Interaktion setzt allerdings voraus, dass die eingesetzten Roboter sicher und intuitiv bedienbar sind.

Paseend dazu:

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Die Robotik ist und bleibt ein dynamisches Feld, in dem sich in kurzer Zeit viel verändern kann. Es gibt mehrere Trends, die in den kommenden Jahren voraussichtlich an Bedeutung gewinnen:

1. Weiterentwicklung humanoider Roboter

Der Wunsch, Roboter so menschenähnlich wie möglich zu gestalten, ist nicht nur eine Spielerei für Science-Fiction-Fans. Humanoide Roboter könnten in Umgebungen arbeiten, die für Menschen entworfen sind – ohne aufwendige Umbauten. Sie könnten Türgriffe bedienen, auf Treppen steigen oder Werkzeuge nutzen, die bereits auf menschliche Ergonomie ausgelegt sind. Je näher die Robotik an die menschliche Anatomie heranrückt, desto größer wird das Anwendungsspektrum, sofern die technischen Hürden bei Balance, Energievorrat und Steuerung gelöst werden können.

2. Robotik in der Landwirtschaft

Auch die Landwirtschaft profitiert von immer intelligenteren Robotern. Ob beim automatischen Säen und Ernten, beim Bewässern, Unkrautjäten oder bei der Überwachung des Pflanzenwachstums – die Möglichkeiten sind vielfältig. Präzisionslandwirtschaft, bei der Drohnen und Bodenroboter Daten sammeln und gezielt Düngemittel oder Pflanzenschutz einsetzen, schont Ressourcen und erhöht den Ertrag. Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren beschleunigen, insbesondere in Regionen, in denen Fachkräfte für die Feldarbeit rar sind.

3. Robotik in der Pflege

Angesichts alternder Bevölkerungen wird die Nachfrage nach unterstützenden Technologien im Pflegebereich steigen. Roboter können körperlich anstrengende Aufgaben übernehmen, etwa das Heben und Umlagern von Patientinnen und Patienten. Sie können Menschen mit Einschränkungen helfen, ihren Alltag zu bewältigen, sei es durch Assistenz beim Ankleiden oder beim Greifen von Gegenständen. Darüber hinaus könnte es auch soziale Roboter geben, die älteren Menschen Gesellschaft leisten oder sie an ihre Medikamenteneinnahme erinnern.

4. Robotik und Klimaschutz

Roboter können in Umweltschutzprojekten eingesetzt werden, beispielsweise zur Müllentsorgung in Gewässern oder zur Überwachung von Naturschutzgebieten. Auch in der Energiebranche werden Roboter an Bedeutung gewinnen, wenn es etwa darum geht, Solar- oder Windkraftanlagen zu warten und zu überwachen. Da solche Anlagen oft an schwer zugänglichen Orten installiert sind, können Roboter Inspektionen und Reparaturen effizienter und sicherer erledigen.

5. Koordination und Standardisierung

Damit Roboter reibungslos mit anderen Systemen und mit dem Menschen interagieren können, braucht es Standards und Normen, die die Kompatibilität erleichtern. Zahlreiche Organisationen arbeiten an Richtlinien für die sichere und effiziente Robotik-Anwendung. In Zukunft ist zu erwarten, dass noch mehr Wert auf Interoperabilität und einfache Bedienbarkeit gelegt wird, um die Hürden für Unternehmen beim Einstieg in die Robotik zu senken.

6. Verbindung zu Quantencomputing

In weiterer Zukunft könnte Quantencomputing eine Rolle bei hochkomplexen Berechnungen und Optimierungsaufgaben spielen, die für autonome Roboter relevant sind. Durch die erheblich schnellere Verarbeitung bestimmter mathematischer Probleme könnten intelligente Algorithmen entwickelt werden, die Bewegungsabläufe, Umgebungsanalysen oder Ressourcenplanungen auf einem neuen Level der Komplexität ermöglichen. Noch befindet sich das Quantencomputing in einer frühen Phase, doch die Robotik-Community beobachtet die Fortschritte sehr genau.

Die Robotik ist in einer Phase, in der wirtschaftliche Chancen und technologische Innovationen Hand in Hand gehen

Mit rasantem Wachstum, getrieben durch die steigende Nachfrage nach Automatisierung, sind Roboter in immer mehr Branchen anzutreffen und verrichten dort zuverlässig ihre Dienste. Unternehmen weltweit reagieren auf diese Entwicklung, indem sie umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen.

Zugleich sind sich Fachleute und politische Entscheidungsträger einig, dass mit dem Siegeszug intelligenter Maschinen auch soziale, ethische und rechtliche Fragen einhergehen. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die für eine faire Verteilung der Vorteile sorgen und Nachteile für Arbeitsmarkt und Gesellschaft abfedern. Gelingt dies, kann die Robotik einen wichtigen Beitrag leisten, um mehr Wohlstand zu schaffen, gefährliche oder monotone Tätigkeiten zu automatisieren und Menschen in den Mittelpunkt anspruchsvoller und kreativer Tätigkeiten zu stellen.

Europa hat dabei das Potenzial, eine führende Rolle zu übernehmen, wenn es gelingt, Innovation zu fördern und gleichzeitig Wert auf Datenschutz und soziale Verantwortung zu legen. Initiativen, die von öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen gemeinsam getragen werden, können dazu beitragen, dass Forschung, Entwicklung und Serienanwendung Hand in Hand gehen.

Während viele Branchen gerade erst entdecken, welches Potenzial in der Nutzung intelligenter Maschinen steckt, haben andere bereits umfassende Erfahrung mit Roboterlösungen sammeln können. Künftig werden wir vermutlich noch stärker sehen, wie Roboter unsere Lebens- und Arbeitswelt verändern. Die Fähigkeiten zur Interaktion und Kollaboration mit Menschen werden weiter ausreifen und damit neue Arbeitsmodelle ermöglichen, bei denen sich die Stärken von Mensch und Maschine perfekt ergänzen.

Roboter könnten in naher Zukunft ein fester Bestandteil des Alltags werden: Sei es, dass sie ältere Menschen unterstützen, uns das Kochen erleichtern oder in Katastrophengebieten helfen. Von automatischen Lieferbots in Großstädten bis hin zu Hightech-Assistenten in Krankenhäusern und Fabriken – „die Zukunft gehört den Roboterhelfern“, könnte man mit Nachdruck sagen. Entscheidend ist, diesen Wandel verantwortlich zu gestalten und kluge Entscheidungen zu treffen, um die Technologie so einzusetzen, dass sie einem möglichst großen Nutzen dient.

Angesichts dieser Entwicklungen bleibt abzuwarten, ob sich das beachtliche Wachstumspotenzial tatsächlich voll entfaltet. Im Unterschied zu einigen Technologiehypes der Vergangenheit gibt es jedoch viele Hinweise darauf, dass die Robotik und KI längst in der realen Welt angekommen sind und greifbare Mehrwerte liefern. Zunehmende Geschwindigkeit, Präzision und Lernfähigkeit von Robotern schaffen ein solides Fundament, das weit über reine Experimentierfelder hinausgeht.

Für die nächsten Jahre lässt sich absehen, dass neue Robotergenerationen mit verbesserten Sensoren, verfeinerten KI-Algorithmen und einer höheren Anpassungsfähigkeit auf den Markt kommen werden. Dazu kommen kollaborative Ansätze, bei denen der Mensch weiterhin eine entscheidende Rolle spielt. Die Frage lautet weniger, ob Roboter in den Alltag integriert werden, sondern vielmehr wie schnell und in welchem Umfang dies passiert.

Die Robotik birgt gewaltige Chancen: Sie kann dazu beitragen, dringend benötigte Produkte effizienter herzustellen, den Fachkräftemangel zu lindern und in vielen Lebensbereichen Erleichterung zu schaffen. Gleichzeitig darf man mögliche Risiken nicht ignorieren und muss diese aktiv angehen. Verantwortliche Politik, eine vorausschauende Regulierung und eine offene gesellschaftliche Debatte sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Entwicklung in eine Richtung geht, die allen nutzt.

Letztlich zeigt sich, dass intelligente Maschinen dabei sind, den gesamten Globus zu erobern. Ob das Marktvolumen in den kommenden Jahren tatsächlich die prognostizierten Milliardenwerte erreicht oder sogar übertrifft, wird sich zeigen. Die Zeichen sprechen jedoch dafür, dass die Robotik eine der zentralen Technologien des 21. Jahrhunderts sein wird. Wer heute auf diese Zukunft setzt und den Mut aufbringt, rechtzeitig in Forschung, Entwicklung und Ausbildung zu investieren, wird morgen davon profitieren. Und genau in dieser Schnittstelle aus ökonomischer Chance und gesellschaftlicher Verantwortung liegt der Schlüssel, um das enorme Potenzial der Roboter sinnvoll und nachhaltig auszuschöpfen.

Passend dazu: