जब नवाचार को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है: संगठनात्मक उभयपक्षीयता की संरचनात्मक दुविधा | एक्सपर्ट बिज़नेस

एक्सपर्ट प्री-रिलीज़

भाषा चयन 📢

प्रकाशित तिथि: 28 अक्टूबर, 2025 / अद्यतन तिथि: 28 अक्टूबर, 2025 – लेखक: Konrad Wolfenstein

जब नवाचार को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है: संगठनात्मक उभयपक्षीयता की संरचनात्मक दुविधा | एक्सपर्ट बिज़नेस - छवि: एक्सपर्ट.डिजिटल

उभयनिष्ठता व्यवसाय - अदृश्य बाधा: भीतर से परिवर्तन करना सबसे कठिन क्यों है

क्यों सर्वोत्तम नवाचार दृष्टिकोण भी किसी के अपने संगठन में विफल हो जाते हैं - और कैसे शोषण और अन्वेषण का सचेत पृथक्करण अस्तित्व सुनिश्चित करता है

जर्मन कंपनियों में यह परिदृश्य रोज़ाना देखने को मिलता है: एक बाहरी सलाहकार नए व्यावसायिक क्षेत्रों, डिजिटल परिवर्तन, या खोजपूर्ण बाज़ार विकास के लिए नवीन अवधारणाएँ प्रस्तुत करता है। प्रबंधन स्वीकृति में सिर हिलाता है। लेकिन जैसे ही कार्यान्वयन शुरू होता है, प्रतिरोध उभरता है। खुले तौर पर नहीं, ज़ोर-शोर से नहीं, बल्कि प्रभावी ढंग से। मार्केटिंग चल रहे अभियानों की ओर इशारा करती है। बिक्री सिद्ध ग्राहक संबंधों पर टिकी रहती है। व्यावसायिक विकास में संसाधनों का टकराव देखा जाता है। पहल विफल हो जाती है।

यह घटना न तो संयोग है और न ही दुर्भावना। यह एक बुनियादी संगठनात्मक विरोधाभास का गणितीय रूप से सटीक परिणाम है जिसे प्रबंधन शोधकर्ता उभयपक्षीयता कहते हैं। उभयपक्षीयता के लिए लैटिन शब्द एक संगठन की दो परस्पर विरोधी माँगों को एक साथ पूरा करने की क्षमता का वर्णन करता है: मौजूदा को बेहतर बनाना और नए की खोज करना। सिद्धांत में जो बात आकर्षक लगती है, व्यवहार में आधुनिक कॉर्पोरेट प्रबंधन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक साबित होती है।

एक्सपर्ट.डिजिटल का मामला इस गतिशीलता को विशेष रूप से स्पष्ट रूप से दर्शाता है। एक अग्रणी व्यवसाय विकास सलाहकार के रूप में, कंपनी स्पष्ट रूप से अन्वेषण के क्षेत्र में खुद को स्थापित करती है, जो संगठनात्मक आयाम है जो नए व्यावसायिक क्षेत्रों, बाज़ारों और व्यावसायिक मॉडलों के व्यवस्थित विकास से संबंधित है। ट्रायोसमार्केट मॉडल के साथ, एक्सपर्ट.डिजिटल एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है जो इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग और प्रायोगिक मार्केटिंग को एकीकृत करता है और गति, स्वचालन, लचीलेपन और मापनीयता जैसी प्रमुख बाज़ार विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हालाँकि, यह दृष्टिकोण ठीक वही है जिसका सामना कंपनियों को उन संरचनाओं का सामना करना पड़ता है जो लगातार शोषण के लिए अनुकूलित होती हैं: मौजूदा संसाधनों का कुशल उपयोग, ज्ञात बाज़ारों का अधिकतम उपयोग, और स्थापित प्रक्रियाओं की पूर्णता।

इसका परिणाम एक संरचनात्मक संघर्ष है जो व्यक्तिगत संवेदनशीलता या विभागीय अहंकार से कहीं आगे तक जाता है। दो मौलिक रूप से भिन्न संगठनात्मक तर्क आपस में टकराते हैं, जो प्रक्रियाओं, संस्कृति, नेतृत्व, समय-सीमा और प्रदर्शन मानकों पर अपनी माँगों में असंगत प्रतीत होते हैं। शोषण विभाग प्रतिरोध में तर्कसंगत रूप से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से, अन्वेषण उनके संसाधनों, उनके मानकों और अंततः उनके अस्तित्व को ही खतरे में डालता है। त्रासदी इस तथ्य में निहित है कि दोनों पक्ष कंपनी के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। शोषण के बिना, अल्पकालिक लाभ नहीं मिलते। अन्वेषण के बिना, भविष्य की व्यवहार्यता नहीं है। इस संतुलन को बनाए रखने में विफलता ने कोडक से लेकर नोकिया और ब्लॉकबस्टर तक, कई पूर्व प्रमुख कंपनियों को महत्वहीन बना दिया है।

यह लेख इस संघर्ष के गहरे कारणों, इसकी ऐतिहासिक जड़ों, इसे उत्पन्न करने वाले संगठनात्मक तंत्रों और उन तरीकों का विश्लेषण करता है जिनका उपयोग कंपनियाँ अनुकूलन और नवाचार के बीच संतुलन बनाने के लिए कर सकती हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उभयपक्षीयता का सिद्धांत केवल एक अकादमिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि उन संगठनों के लिए एक अस्तित्वगत आवश्यकता है जो तेज़ी से बदलते दौर में जीवित रहना चाहते हैं। यह यह भी बताता है कि एक्सपर्ट.डिजिटल के पायनियर बिज़नेस डेवलपमेंट जैसे तरीकों को एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरक आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए जो मूल व्यवसाय की जगह लेने के बजाय उसका पूरक बनता है और उसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है।

के लिए उपयुक्त:

टेलरवाद से विघटन तक: अनुकूलन विरोधाभास का ऐतिहासिक विकास

आज की उभयपक्षीय दुविधा की जड़ें औद्योगिक प्रबंधन की शुरुआत में जाती हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन, जो 1900 के दशक के आरंभ में विकसित हुआ, ने प्रक्रिया अनुकूलन, मानकीकरण और श्रम विभाजन के माध्यम से व्यवस्थित दक्षता सुधार के प्रतिमान स्थापित किए। टेलर के सिद्धांत क्रांतिकारी और असाधारण रूप से सफल रहे। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन, इकाई लागत में कमी और औद्योगिक विनिर्माण को पहले अकल्पनीय स्तरों तक बढ़ाने में सक्षम बनाया। हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइनें शोषण के इस युग का प्रतीक बन गईं।

लेकिन जो स्थिर बाज़ारों में, लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों और पूर्वानुमानित तकनीकी चक्रों के साथ कारगर था, वह अंतर्निहित परिस्थितियों में बदलाव होते ही एक जाल बन गया। युद्धोत्तर दशक से लेकर 1980 के दशक तक, सापेक्षिक स्थिरता की विशेषता थी। उत्पाद जीवन चक्र दशकों तक फैला हुआ था। तकनीकी व्यवधान अपवाद था, नियम नहीं। कंपनियाँ अपने मौजूदा व्यावसायिक मॉडलों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती थीं और ऐसा करने पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। निरंतर सुधार के जापानी काइज़न दर्शन ने इस तर्क को और भी बेहतर बनाया और जापानी वाहन निर्माताओं को बेहतर गुणवत्ता और दक्षता के माध्यम से पश्चिमी प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने में सक्षम बनाया।

तकनीकी नवाचार चक्रों में तेज़ी और बाज़ारों के बढ़ते वैश्वीकरण के साथ 1980 और 1990 के दशक में यह महत्वपूर्ण मोड़ आया। डिजिटलीकरण ने उत्पाद जीवन चक्रों को नाटकीय रूप से छोटा कर दिया। जो कल नवोन्मेषी था, वह आज मानक है और कल अप्रचलित हो जाएगा। क्लेटन क्रिस्टेंसन का विघटनकारी नवाचार सिद्धांत, जो पहली बार 1997 में प्रकाशित हुआ था, व्यवस्थित रूप से वर्णन करता है कि कैसे स्थापित बाज़ार के नेता नए प्रतिस्पर्धियों द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनका प्रबंधन खराब है, बल्कि इसलिए कि वे अपने मौजूदा व्यावसायिक मॉडलों को इतनी कुशलता से अनुकूलित करते हैं। हार्ड ड्राइव उद्योग का उदाहरण देते हुए, क्रिस्टेंसन ने दिखाया कि बाज़ार के नेताओं ने विघटनकारी तकनीकों को व्यवस्थित रूप से नज़रअंदाज़ कर दिया क्योंकि वे शुरू में अपने सबसे लाभदायक ग्राहकों की सेवा करने में विफल रहीं और सफलता के लिए उनके स्थापित मानदंडों पर खरी नहीं उतरीं।

संगठनात्मक शिक्षण अनुसंधान के अग्रदूत, जेम्स मार्च ने 1991 में अन्वेषण और शोषण के बीच मूलभूत दुविधा को संक्षेप में प्रस्तुत किया। मार्च ने माना कि संगठन स्वाभाविक रूप से शोषण की ओर प्रवृत्त होते हैं क्योंकि यह अल्पावधि में मापने योग्य, सकारात्मक परिणाम देता है, जबकि अन्वेषण जोखिम भरा, दीर्घकालिक और अनिश्चित होता है। शोषण से होने वाले लाभ तुरंत दिखाई देते हैं, जबकि अन्वेषण के फल, यदि परिपक्व होते भी हैं, तो वर्षों बाद। यह विषमता तर्कसंगत प्रबंधन प्रणालियों को अन्वेषण में व्यवस्थित रूप से कम निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। मार्च ने इसे योग्यता जाल कहा: संगठन अपने काम में इतने कुशल हो जाते हैं कि वे कुछ भी नया सीखना भूल जाते हैं।

स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के चार्ल्स ओ'रेली और माइकल टशमैन ने 2004 से संगठनात्मक उभयपक्षीयता की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से विकसित किया। उनके अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चला है कि जो कंपनियाँ दोनों आयामों का सफलतापूर्वक प्रबंधन करती हैं, वे केवल एक पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों की तुलना में दीर्घकालिक रूप से कहीं अधिक सफल होती हैं। हालाँकि, उन्होंने यह भी दर्शाया कि उभयपक्षीयता एक चुनौती है और इसके लिए विशिष्ट संगठनात्मक पूर्वापेक्षाओं की आवश्यकता होती है, जिनका अधिकांश कंपनियों में अभाव होता है। अनुकूलन और नवाचार दोनों के इरादे की केवल घोषणा ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संरचनात्मक, सांस्कृतिक और नेतृत्व संबंधी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

1990 के दशक के बाद से इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास ने इस गतिशीलता को तेज़ी से बढ़ाया। एक्सपर्ट.डिजिटल ने 1990 के दशक में ही पहचान लिया था कि गति प्रमुख प्रतिस्पर्धी कारक बन जाएगी। 1970 के दशक में बारकोड के आगमन ने वस्तुओं के व्यापार को पहले ही बदल दिया था और गति प्रदान की थी, फिर भी बुनियादी व्यावसायिक मॉडल काफी हद तक अपरिवर्तित रहे। हालाँकि, इंटरनेट ने न केवल प्रक्रियाओं को बल्कि व्यावसायिक मॉडलों को भी मौलिक रूप से बदल दिया। ई-कॉमर्स, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया और अब उभरते मेटावर्स को न केवल अनुकूलन, बल्कि पुनर्आविष्कार की आवश्यकता है। केवल स्वचालन ही पर्याप्त नहीं है। लचीले, मापनीय मॉडलों की आवश्यकता है जो मौजूदा व्यावसायिक रणनीतियों का मार्गदर्शन और अनुकूलन कर सकें।

ऐतिहासिक घटनाक्रम दर्शाते हैं कि उभयपक्षीयता की समस्या कोई अस्थायी घटना नहीं है, बल्कि स्थिर से गतिशील बाज़ार परिवेश में संक्रमण का एक संरचनात्मक परिणाम है। जब उत्पाद जीवन चक्र दशकों तक चलता था, तब जो कारगर था, वह महीनों में सिमट जाने पर विफल हो जाता है। शोषण के लिए अनुकूलित संगठनात्मक रूप, नियंत्रण तंत्र और संस्कृतियाँ अन्वेषण में बाधाएँ साबित होती हैं। इतिहास सिखाता है कि इस गतिशीलता की अनदेखी करने से विफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। कोडक ने एनालॉग फ़ोटोग्राफ़ी में महारत हासिल की और डिजिटल युग में लुप्त हो गया। नोकिया ने कुशल उत्पादन के माध्यम से मोबाइल फ़ोनों पर अपना दबदबा बनाया और स्मार्टफ़ोन निर्माताओं से पिछड़ गया। ब्लॉकबस्टर ने वीडियो रेंटल को अनुकूलित किया और स्ट्रीमिंग सेवाओं ने उसे विस्थापित कर दिया। यह आवर्ती पैटर्न स्पष्ट है: जो लोग केवल मौजूदा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे व्यवस्थित रूप से खुद को गतिहीन और अंततः अप्रासंगिक बना लेते हैं।

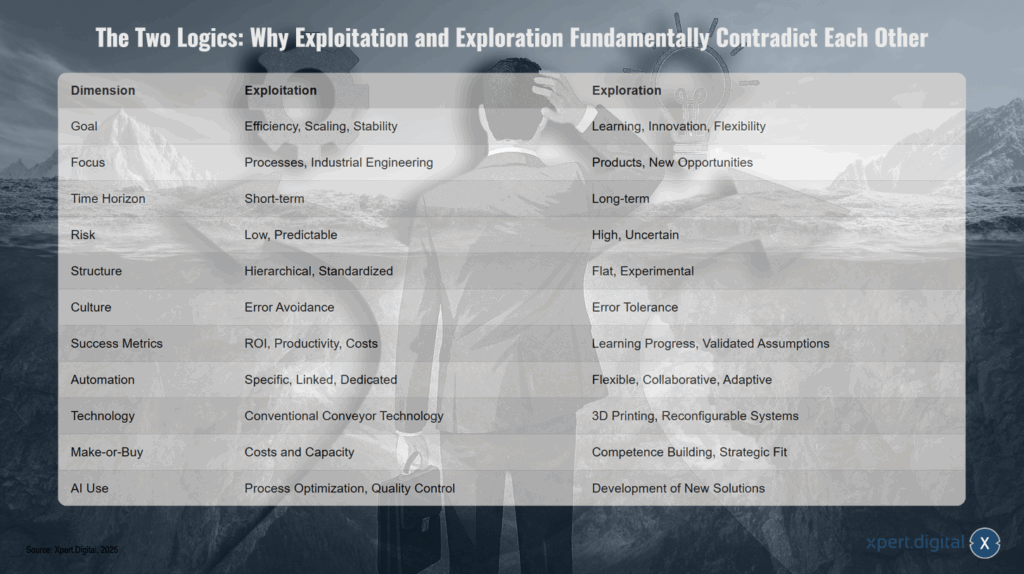

दो तर्क: शोषण और अन्वेषण मूलतः एक दूसरे के विरोधाभासी क्यों हैं

यह समझने के लिए कि एक्सपर्ट.डिजिटल के पायनियर बिज़नेस डेवलपमेंट जैसे अन्वेषण दृष्टिकोणों को कंपनियों में व्यवस्थित प्रतिरोध का सामना क्यों करना पड़ता है, हमें शोषण और अन्वेषण के बीच मूलभूत अंतर और उनके संगठनात्मक निहितार्थों को समझना होगा। ये डिग्री के अंतर नहीं हैं, बल्कि विरोधी तर्क हैं जो संगठनात्मक कार्रवाई के लगभग सभी आयामों में भिन्न होते हैं।

शोषण मौजूदा क्षमताओं, प्रक्रियाओं और व्यावसायिक मॉडलों का लाभ उठाने और उन्हें अनुकूलित करने पर केंद्रित है। कंपनियाँ अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करती हैं, दक्षता बढ़ाती हैं, लागत कम करती हैं और अपने स्थापित उत्पादों पर अधिकतम लाभ प्राप्त करती हैं। इन गतिविधियों की विशेषता मानकीकरण, स्पष्ट प्रक्रियाएँ, पदानुक्रमित संरचनाएँ, त्रुटि निवारण और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना है। समय सीमा कम होती है, जबकि परिणाम पूर्वानुमानित और मापनीय होते हैं। निवेश के निर्णय निवेश पर प्रतिफल की गणना पर आधारित होते हैं, बजट वार्षिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं, और सफलता को मुख्य व्यवसाय में उत्पादकता, गुणवत्ता दर, लागत में कमी और राजस्व वृद्धि जैसे मात्रात्मक मानकों द्वारा मापा जाता है।

उपयोग के लिए गहन प्रक्रिया ज्ञान और औद्योगिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। यह पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और विशिष्ट स्वचालन, सघन एकीकृत उत्पादन लाइनों और पारंपरिक सामग्री प्रवाह प्रणालियों जैसी स्थापित प्रणालियों की पूर्णता के बारे में है। "बनाने या खरीदने" के निर्णय मुख्य रूप से लागत और क्षमता के आधार पर लिए जाते हैं। अधिकतम परिचालन दक्षता प्राप्त करने के लिए उच्च स्थिर लागतों को स्वीकार किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मौजूदा प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, गुणवत्ता में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

दूसरी ओर, अन्वेषण में नए अवसरों की खोज, नवीन दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग और पूरी तरह से नए व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास शामिल है। ये गतिविधियाँ जोखिम भरी और अनिश्चित होती हैं, और यदि कोई लाभ मिलता भी है, तो केवल दीर्घावधि में ही। अन्वेषण के लिए लचीलेपन, प्रयोगात्मक स्वतंत्रता, समतल पदानुक्रम, असफलता के प्रति सहनशीलता और जोखिम उठाने की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। समय सीमा दीर्घावधि होती है, और परिणाम शुरुआत में अप्रत्याशित होते हैं। निवेश के निर्णय ROI गणनाओं पर आधारित नहीं होते, जो प्रारंभिक अन्वेषण परियोजनाओं में अनुमानात्मक होती हैं, बल्कि प्रत्यक्ष सीखने की प्रगति और महत्वपूर्ण मान्यताओं के सत्यापन पर आधारित होते हैं।

नए समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए अन्वेषण में व्यापक उत्पाद और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यह सीखने और चपलता, और सहयोगी रोबोट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और पुनर्संयोज्य प्रणालियों जैसे लचीले स्वचालन के बारे में है। "बनें या खरीदें" के निर्णय मुख्यतः लागत पर नहीं, बल्कि रणनीतिक क्षमताओं और दक्षताओं के निर्माण पर आधारित होते हैं। अनिश्चित परिणामों वाले प्रयोगों में निवेश किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मौलिक रूप से नए उत्पादों, सेवाओं और व्यावसायिक मॉडलों को विकसित करने के लिए एक नवाचार चालक के रूप में किया जाता है।

तालिका में विरोधाभासों को दर्शाया गया है:

शोषण दक्षता, स्केलिंग और स्थिरता पर केंद्रित है, जबकि अन्वेषण सीखने, नवाचार और लचीलेपन पर केंद्रित है। शोषण प्रक्रियाओं और औद्योगिक इंजीनियरिंग पर केंद्रित है, जबकि अन्वेषण उत्पादों और नई संभावनाओं पर केंद्रित है। शोषण का समय क्षितिज अल्पकालिक है, जबकि अन्वेषण दीर्घकालिक है। शोषण कम, पूर्वानुमानित जोखिम की विशेषता रखता है, जबकि अन्वेषण उच्च, अनिश्चित जोखिम की विशेषता रखता है। संरचनात्मक रूप से, शोषण पदानुक्रमित और मानकीकृत है, जबकि अन्वेषण सपाट और प्रयोगात्मक है। सांस्कृतिक रूप से, शोषण में त्रुटि निवारण प्रमुख है, जबकि अन्वेषण में त्रुटि सहिष्णुता प्रमुख है। शोषण के लिए सफलता के मापदंड ROI, उत्पादकता और लागत हैं; अन्वेषण के लिए सीखने की प्रगति और मान्य धारणाएँ मायने रखती हैं। शोषण में स्वचालन विशिष्ट, जुड़ा हुआ और समर्पित होता है, जबकि अन्वेषण लचीला, सहयोगात्मक और अनुकूली होता है। तकनीकी रूप से, शोषण पारंपरिक कन्वेयर तकनीक पर निर्भर करता है, जबकि अन्वेषण 3D प्रिंटिंग और पुन: विन्यास योग्य प्रणालियों पर निर्भर करता है। बनाओ या खरीदो निर्णय शोषण में लागत और क्षमता पर आधारित होते हैं, जबकि अन्वेषण में वे योग्यता विकास और रणनीतिक फिट पर आधारित होते हैं। शोषण में, एआई मुख्य रूप से प्रक्रिया अनुकूलन और गुणवत्ता नियंत्रण में काम आता है, जबकि अन्वेषण में इसका उपयोग नए समाधान विकसित करने के लिए किया जाता है।

ये मूलभूत अंतर बताते हैं कि किसी संगठन में दोनों तर्कों को एकीकृत करना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है। कॉर्पोरेट संस्कृति जो एक को सक्षम बनाती है, अक्सर दूसरे में बाधा डालती है। शोषण को पुरस्कृत करने वाले मानदंड आमतौर पर अन्वेषण को बदनाम करते हैं। मुख्य व्यवसाय में काम करने वाली नेतृत्व शैलियाँ अक्सर नवाचार परियोजनाओं में विफल हो जाती हैं। बजट प्रक्रियाएँ उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देती हैं जिनका निवेश पर गणना योग्य प्रतिफल होता है और उन अन्वेषण परियोजनाओं के साथ व्यवस्थित रूप से भेदभाव करती हैं जिनका प्रतिफल अनिश्चित और दीर्घकालिक होता है।

समस्या दोनों दृष्टिकोणों के बीच अंतर्निहित विषमता में निहित है। शोषण से त्वरित, मापनीय सफलताएँ मिलती हैं, जबकि अन्वेषण आरंभ में बिना किसी गारंटीशुदा प्रतिफल के संसाधनों का उपभोग करता है। अल्पकालिक सफलता के लिए अनुकूलित अनुकूली प्रबंधन प्रणालियाँ अन्वेषण की कीमत पर शोषण को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देती हैं। नेताओं को तिमाही परिणामों के लिए पुरस्कृत किया जाता है, दीर्घकालिक निर्णयों के लिए नहीं। टीमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि क्या कारगर है, बजाय इसके कि क्या कारगर हो सकता है। यह आत्म-सुदृढ़ीकरण गतिशीलता नवाचार क्षमता के क्रमिक ह्रास की ओर ले जाती है जिसका पता तभी चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है।

एजेंसी सिद्धांत एक और व्याख्या प्रदान करता है। मालिकों के एजेंट के रूप में, प्रबंधकों का कार्यकाल अक्सर संगठन की तुलना में कम होता है। उनका करियर, बोनस और प्रतिष्ठा उनके कार्यकाल के दौरान मापनीय सफलताओं पर निर्भर करती है। अन्वेषण में निवेश, जिसका फल केवल उनके उत्तराधिकारियों को ही मिल सकता है, व्यक्तिगत रूप से तर्कसंगत प्रबंधकों के लिए अनाकर्षक होता है। अल्पकालिक प्रबंधकीय हितों और दीर्घकालिक संगठनात्मक हितों के बीच यह प्रोत्साहन बेमेल बताता है कि क्यों नेकनीयत नेता भी व्यवस्थित रूप से अन्वेषण में कम निवेश करते हैं।

पथ-निर्भरता की परिघटना इस गतिशीलता को और बढ़ा देती है। समय के साथ, संगठन अपने मौजूदा व्यावसायिक मॉडल के अनुरूप विशिष्ट कौशल, दिनचर्या और ज्ञान-आधार विकसित करते हैं। कोई कंपनी अपने स्थापित क्षेत्र में जितनी अधिक सफल होती है, ये पथ-निर्भरताएँ उतनी ही मज़बूत होती जाती हैं। उत्पादन सुविधाओं, वितरण चैनलों, ब्रांड इक्विटी और मानव पूँजी में पूरक निवेश मौजूदा व्यावसायिक मॉडल के प्रति प्रतिबद्धता को और मज़बूत करते हैं। नए मॉडल पर स्विच करने से इन संचित निवेशों का मूल्य कम हो जाएगा, अनुमानित स्विचिंग लागत बढ़ जाएगी और यथास्थिति और भी मज़बूत हो जाएगी।

व्यवहारिक अर्थशास्त्र इस तस्वीर में मनोवैज्ञानिक कारक भी जोड़ता है। बंदोबस्ती प्रभाव लोगों को व्यवस्थित रूप से उन चीज़ों को, जो उनके पास पहले से मौजूद हैं, समान विकल्पों की तुलना में ज़्यादा महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। संगठनों पर लागू होने पर, इसका अर्थ है कि मौजूदा व्यावसायिक मॉडल और उत्पादों को नए विकल्पों पर प्राथमिकता दी जाती है, भले ही वस्तुनिष्ठ विश्लेषण इसके विरुद्ध हों। यथास्थिति पूर्वाग्रह इस प्रवृत्ति को और पुष्ट करता है। आर्थिक, संगठनात्मक और मनोवैज्ञानिक तंत्रों का यह संयोजन बताता है कि अनुकूलन जाल से पार पाना इतना कठिन क्यों है।

संरचनात्मक, प्रासंगिक और अनुक्रमिक उभयहस्तता: उभयहस्तता की वास्तुकला

प्रबंधन अनुसंधान ने तीन बुनियादी संगठनात्मक रूपों की पहचान की है जिनके माध्यम से कंपनियाँ उभयपक्षीयता विरोधाभास को हल करने का प्रयास करती हैं: संरचनात्मक, प्रासंगिक और अनुक्रमिक उभयपक्षीयता। प्रत्येक रूप शोषण और अन्वेषण की परस्पर विरोधी माँगों को व्यवस्थित करने के एक अलग दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

संरचनात्मक उभयपक्षीयता, शोषण और अन्वेषण को अलग-अलग संगठनात्मक इकाइयों में विभाजित करती है। मुख्य व्यवसाय को सिद्ध सिद्धांतों के अनुसार मुख्य संगठन के भीतर कुशलतापूर्वक चलाया जाता है। साथ ही, अलग-अलग इकाइयाँ बनाई जाती हैं जो विशेष रूप से अन्वेषण पर केंद्रित होती हैं। इन इकाइयों को नवाचार प्रयोगशालाओं, इनक्यूबेटरों, कॉर्पोरेट उपक्रमों या स्वतंत्र सहायक कंपनियों के रूप में संगठित किया जा सकता है। इस पृथक्करण का मुख्य लाभ यह है कि दोनों क्षेत्र एक-दूसरे में बाधा डाले बिना अपने-अपने तर्कों के अनुसार कार्य कर सकते हैं।

ऑटोमोटिव उद्योग इसके ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। पारंपरिक वाहन निर्माताओं ने इलेक्ट्रोमोबिलिटी के लिए अलग व्यावसायिक इकाइयाँ बनाई हैं, जो संगठनात्मक रूप से उनके पारंपरिक दहन इंजन प्रभागों से अलग हैं। यह पृथक्करण इलेक्ट्रोमोबिलिटी प्रभागों को अधिक चुस्ती से काम करने, तेज़ी से निर्णय लेने और एक अलग संस्कृति विकसित करने में सक्षम बनाता है, जबकि लाभदायक मुख्य दहन इंजन व्यवसाय कुशलतापूर्वक उत्पादन जारी रखता है। चुनौती यह है कि मूल संगठन और उसके संसाधनों से संबंध खोए बिना पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की जाए।

संरचनात्मक उभयपक्षीयता में महत्वपूर्ण अंतरापृष्ठ शीर्ष प्रबंधन है। जहाँ परिचालन इकाइयाँ अलग-अलग कार्य करती हैं, वहीं कंपनी के नेतृत्व को दोनों दुनियाओं को एकीकृत करना होगा। इसके लिए उभयपक्षीय नेतृत्व व्यवहार की आवश्यकता होती है: विभिन्न प्रबंधन तर्कों के बीच स्विच करने और दोनों के साथ न्याय करने की क्षमता। नेताओं को शोषण और अन्वेषण के बीच संसाधन आवंटन को संतुलित करना होगा, संघर्षों को कम करना होगा, और एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना होगा जो दोनों आयामों को प्रतिस्पर्धी के बजाय पूरक के रूप में प्रस्तुत करे।

संसाधन आवंटन एक विशेष चुनौती प्रस्तुत करता है। अन्वेषण इकाइयों में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन शुरुआत में कोई लाभ नहीं मिलता। कठिन आर्थिक समय में, इन इकाइयों को कम करने या बंद करने का दबाव होता है, क्योंकि ये अनावश्यक प्रतीत होती हैं। हालाँकि, अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चलता है कि जो कंपनियाँ अन्वेषण में प्रतिचक्रीय रूप से निवेश करती हैं—अर्थात, ठीक उस समय जब यह सबसे कम विवेकपूर्ण लगता है—वे दीर्घावधि में अधिक सफल होती हैं।

संरचनात्मक उभयपक्षीयता को ध्यान में रखते हुए शासन संरचनाओं को सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया जाना चाहिए। अन्वेषण इकाइयों को शोषण इकाइयों की तुलना में अलग नियंत्रण तंत्रों की आवश्यकता होती है। जहाँ शोषण इकाइयों का प्रबंधन बजट, लक्ष्यों और उत्पादकता व त्रुटि दर जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर किया जाता है, वहीं अन्वेषण इकाइयों को अधिक लचीले दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। यहाँ मील के पत्थर-आधारित प्रबंधन, उद्यम पूंजी जैसी चरण-द्वार प्रक्रियाएँ और गुणात्मक मूल्यांकन मानदंड अधिक उपयुक्त हैं। चुनौती एक कॉर्पोरेट समूह के भीतर इन विभिन्न नियंत्रण तर्कों को स्थापित करने में है, बिना शोषण के प्रमुख तर्क के जो अन्वेषण को बाधित करता है।

दूसरी ओर, प्रासंगिक उभयहस्तता, व्यक्तियों और टीमों की दोनों आयामों को परिस्थिति के अनुसार लागू करने की क्षमता पर निर्भर करती है। प्रासंगिक उभयहस्तता वाले संगठनों में, कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं निर्णय लें कि कब शोषण और अन्वेषण उचित है और उसके अनुसार कार्य करें। इस प्रकार की उभयहस्तता अधिक माँग वाली होती है, क्योंकि इसके लिए विशिष्ट सांस्कृतिक पूर्वापेक्षाओं और व्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है।

प्रासंगिक उभयपक्षीयता का सबसे प्रसिद्ध व्यावहारिक तरीका 20 प्रतिशत समय नियम है, जिसे Google ने लोकप्रिय बनाया है। कर्मचारियों को अपने कार्य समय का 20 प्रतिशत स्व-चयनित परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनका उनके नियमित कर्तव्यों से सीधा संबंध नहीं है। यह नियम संगठनात्मक रूप से संकेत देता है कि अन्वेषण को प्रोत्साहित और वैध किया जाता है। Gmail जैसे कई सफल Google उत्पाद ऐसी परियोजनाओं से निकले हैं। हालाँकि, व्यवहारिक रूप से यह दर्शाता है कि केवल औपचारिक नियम ही पर्याप्त नहीं है। ज़रूरत एक ऐसी संस्कृति की है जो अन्वेषण को केवल सहन करने के बजाय वास्तव में महत्व देती हो, और ऐसे नेताओं की भी जो अपने कर्मचारियों को वास्तव में यह स्वतंत्रता प्रदान करते हों।

प्रासंगिक उभयपक्षीयता के लिए विशिष्ट संगठनात्मक संदर्भ कारकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें शोधकर्ता चार आयामों में संक्षेपित करते हैं: विस्तार, अनुशासन, समर्थन और विश्वास। विस्तार का अर्थ है कि संगठन महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है जो कर्मचारियों को मौजूदा से आगे सोचने के लिए चुनौती देते हैं। अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि अन्वेषण असंरचित मनमानी में न बदल जाए, बल्कि केंद्रित और लक्ष्य-उन्मुख बना रहे। समर्थन यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को अन्वेषण के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्राप्त हो। अंततः, विश्वास कर्मचारियों के लिए जोखिम उठाने और गलतियों से सीखने के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है।

प्रासंगिक उभयहस्तता की व्यक्तिगत माँगें बहुत अधिक हैं। कर्मचारियों को परिस्थितिजन्य माँगों को पहचानने और उनके अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके लिए विरोधाभासी सोच की आवश्यकता है: परस्पर विरोधी माँगों को या तो/या के रूप में नहीं, बल्कि दोनों/और के रूप में समझने की क्षमता। प्रासंगिक उभयहस्तता की सीमाएँ व्यक्तियों पर पड़ने वाले संज्ञानात्मक और भावनात्मक बोझ में निहित हैं। लगातार विभिन्न तर्कों के बीच स्विच करने से तनाव और थकावट पैदा होती है। सभी कर्मचारियों में प्रासंगिक रूप से उभयहस्त तरीके से सफलतापूर्वक कार्य करने के कौशल या व्यक्तित्व लक्षण नहीं होते हैं।

अनुक्रमिक उभयपक्षीयता, शोषण और अन्वेषण के चरणों के बीच समय-समय पर होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करती है। कंपनियाँ एक निश्चित अवधि के लिए अपनी मौजूदा प्रणालियों के अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करती हैं और फिर गहन नवाचार और अन्वेषण के चरणों में प्रवेश करती हैं। यह दृष्टिकोण दोनों तर्कों को एक साथ प्रबंधित करने से बचता है, लेकिन इसके लिए आमूल-चूल संगठनात्मक परिवर्तनों को लागू करने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

उपयुक्त रूप का चुनाव कंपनी के आकार, उद्योग, रणनीति और संस्कृति पर निर्भर करता है। बड़ी, स्थापित कंपनियाँ अक्सर संरचनात्मक उभयपक्षीयता की ओर प्रवृत्त होती हैं क्योंकि उनके पास अलग-अलग इकाइयाँ बनाने के लिए संसाधन होते हैं। छोटी, अधिक चुस्त कंपनियाँ अक्सर प्रासंगिक दृष्टिकोणों पर निर्भर करती हैं। महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि उभयपक्षीयता केवल इरादे की घोषणा से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इसके लिए सचेत संगठनात्मक डिज़ाइन की आवश्यकता होती है।

🎯🎯🎯 एक व्यापक सेवा पैकेज में Xpert.Digital की व्यापक, पाँच-गुना विशेषज्ञता का लाभ उठाएँ | BD, R&D, XR, PR और डिजिटल दृश्यता अनुकूलन

Xpert.Digital की व्यापक, पाँच गुना विशेषज्ञता का लाभ एक व्यापक सेवा पैकेज में उठाएँ | R&D, XR, PR और डिजिटल दृश्यता अनुकूलन - छवि: Xpert.Digital

एक्सपर्ट.डिजिटल को विभिन्न उद्योगों का गहन ज्ञान है। यह हमें ऐसी अनुकूलित रणनीतियाँ विकसित करने की अनुमति देता है जो आपके विशिष्ट बाज़ार खंड की आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप होती हैं। बाजार के रुझानों का लगातार विश्लेषण करके और उद्योग के विकास का अनुसरण करके, हम दूरदर्शिता के साथ कार्य कर सकते हैं और नवीन समाधान पेश कर सकते हैं। अनुभव और ज्ञान के संयोजन के माध्यम से, हम अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न करते हैं और अपने ग्राहकों को निर्णायक प्रतिस्पर्धी लाभ देते हैं।

इसके बारे में यहां अधिक जानकारी:

नवाचार के प्रति प्रतिरोध को समझना: आर्थिक कारण और समाधान

अन्वेषण कार्य के रूप में अग्रणी व्यवसाय विकास: ट्रायोसमार्केट मॉडल का विस्तृत विवरण

एक्सपर्ट.डिजिटल का पायनियर बिज़नेस डेवलपमेंट स्पष्ट रूप से खुद को उभयलिंगी वास्तुकला के भीतर एक अन्वेषण कार्य के रूप में स्थापित करता है। यह नए व्यावसायिक अवसरों, बाज़ारों और व्यावसायिक मॉडलों को विकसित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है और पारंपरिक व्यावसायिक विकास से मौलिक रूप से भिन्न है, जो अक्सर मौजूदा ग्राहक संबंधों और बिक्री प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।

पायनियर बिज़नेस डेवलपर की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ उन्हें एक सामान्य बिज़नेस डेवलपर से अलग करती हैं। वे नवाचार-उन्मुख होते हैं और नए और अभिनव व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। एक सामान्य बिज़नेस डेवलपर, जो अक्सर मौजूदा व्यावसायिक मॉडलों और सिद्ध रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, के विपरीत, पायनियर बिज़नेस डेवलपर हमेशा क्रांतिकारी दृष्टिकोणों और क्रांतिकारी विचारों की तलाश में रहता है। वे जोखिम उठाने और अपरंपरागत रास्ते अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, बाज़ार के रुझानों को पहले ही पहचान लेते हैं, और बदलावों के व्यापक रूप से ज्ञात होने से पहले ही उन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वे नए बाज़ार खोलने और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी रणनीतियाँ विकसित करते हैं, प्रयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, और कंपनी के भीतर एक अग्रणी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।

ट्रायोसमार्केट मॉडल इस दृष्टिकोण का कार्यप्रणालीगत मूल है। यह एक नवोन्मेषी विपणन रणनीति है जिसमें तीन मुख्य घटक शामिल हैं: इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग और प्रायोगिक मार्केटिंग। यह एकीकरण व्यापक और प्रभावी बाज़ार कवरेज को सक्षम बनाता है।

इनबाउंड मार्केटिंग का उद्देश्य संभावित ग्राहकों को उनकी ज़रूरतों और रुचियों के अनुरूप मूल्यवान सामग्री तैयार करके आकर्षित करना है। ग्राहकों की सक्रिय रूप से तलाश करने के बजाय, इनबाउंड मार्केटिंग उन्हें ब्लॉग पोस्ट, सूचनात्मक वीडियो, ई-बुक्स, वेबिनार आदि के माध्यम से आकर्षित करती है। इसका उद्देश्य प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके और विश्वास का निर्माण करके योग्य लीड उत्पन्न करना है। लक्षित दर्शकों के प्रश्नों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करके और SEO ऑप्टिमाइज़ेशन के माध्यम से, सामग्री सर्च इंजनों के लिए दृश्यमान हो जाती है। संपर्क जानकारी के बदले मूल्यवान जानकारी प्रदान करके लीड जनरेशन होता है।

आउटबाउंड मार्केटिंग संभावित ग्राहकों तक पहुँचने के लिए सक्रिय तरीकों पर केंद्रित है। इनमें टेलीविज़न विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, डायरेक्ट मेल, कोल्ड कॉलिंग और सोशल मीडिया जैसे पारंपरिक तरीके शामिल हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग व्यापक लक्षित दर्शकों तक संदेश भेजने पर निर्भर करती है, इस उम्मीद में कि रुचि रखने वाले लोग प्रतिक्रिया देंगे। यह एक अधिक आक्रामक तरीका है जिसका उद्देश्य तत्काल ध्यान आकर्षित करना है। विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके, यह व्यापक पहुँच बनाता है, त्वरित परिणाम प्राप्त करता है, ब्रांड की उपस्थिति बनाता है, और स्पष्ट कॉल-टू-एक्शन को एकीकृत करता है।

प्रायोगिक विपणन एक रचनात्मक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य अपरंपरागत तरीकों से लक्षित दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना है। इसमें अक्सर अनोखे अभियान और प्रचार शामिल होते हैं जो जिज्ञासा जगाते हैं और बातचीत को गति देते हैं। लक्षित दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रचनात्मकता को नए तरीकों से इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ तक कि इंटरनेट को भी कभी प्रायोगिक विपणन माना जाता था, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, सोशल मीडिया, और हर वह चीज़ जो नई है और अभी भी विकसित हो रही है, जब तक कि वह मुख्यधारा में शामिल न हो जाए।

ट्रायोसमार्केट मॉडल चार प्रमुख बाज़ार विशेषताओं पर विचार करता है: गति, स्वचालन, लचीलापन और मापनीयता। ये विशेषताएँ बाज़ार की लगातार बदलती माँगों को पूरा करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। कंपनियों को स्वचालन और मापनीयता सुनिश्चित करते हुए, चुस्त और परिवर्तनों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए।

एक्सपर्ट.डिजिटल में, व्यावसायिक रणनीति ट्रायोसमार्केट मॉडल के आधार पर विकसित की जाती है, जो विभिन्न मार्केटिंग दृष्टिकोणों के महत्व और फोकस को निर्धारित करता है। वर्तमान में, एक्सपर्ट इनबाउंड मार्केटिंग और प्रायोगिक मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर, जानबूझकर कम संसाधन आवंटित करता है। यह निर्णय एक स्पष्ट रणनीतिक विचार पर आधारित है: आज का सोशल मीडिया एक वास्तविक शार्क टैंक है, जहाँ कंपनियों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बहुत समय और पैसा लगाना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा कड़ी है, और सामग्री की प्रचुरता के बीच ध्यान आकर्षित करना मुश्किल है।

एक्सपर्ट ब्लू ओशन अवधारणा को एक आशाजनक कॉर्पोरेट रणनीति मानते हैं। ब्लू ओशन रणनीति का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी लाल सागरों में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय नए, अप्रयुक्त बाज़ार खंडों में प्रवेश करना है। एक्सपर्ट को B2B क्षेत्र में अपार बाज़ार संभावनाएँ दिखाई देती हैं, जिनका लाभ नवीन तरीकों से उठाया जा सकता है। ब्लू ओशन रणनीति को लागू करने के लिए इनबाउंड मार्केटिंग और प्रायोगिक मार्केटिंग सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि ये तरीके नवीन विचारों का परीक्षण करने और बाज़ार में अपनी जगह बनाने के लिए प्रासंगिक सामग्री तैयार करने में सक्षम बनाते हैं।

ट्रायोसमार्केट मॉडल कंपनियों को अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को अनुकूलित करने और बदलती बाज़ार स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। मार्केटिंग दृष्टिकोणों को सावधानीपूर्वक प्राथमिकता देकर और आउटबाउंड मार्केटिंग के लिए संसाधनों का रणनीतिक आवंटन करके, B2B क्षेत्र की संभावनाओं का अधिकतम दोहन किया जा सकता है।

एक अग्रणी व्यवसाय डेवलपर के रूप में, मेरा काम सिर्फ़ SEO से कहीं ज़्यादा है, जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। यह नवाचार को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने और नए बाज़ार खोलने के उद्देश्य से मज़बूत रणनीतियों और अवधारणाओं को विकसित और लागू करने का एक समग्र दृष्टिकोण है। यह मौजूदा व्यावसायिक मॉडलों को बेहतर बनाने या पूरी तरह से नए व्यावसायिक विचार विकसित करने के नए तरीके खोजने के बारे में है। इसमें अक्सर क्रांतिकारी तकनीकों, बाज़ार के रुझानों और ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है।

मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन बिज़नेस डेवलपमेंट एक परामर्श सेवा के रूप में वास्तविक और बढ़ती बाज़ार ज़रूरतों को पूरा करता है। ज़्यादातर कंपनियाँ एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत को तो पहचानती हैं, लेकिन उसे लागू नहीं कर पातीं। उनके पास कार्यप्रणाली संबंधी जानकारी, एक्सप्लोरेशन परियोजनाओं का अनुभव और संगठनात्मक ढाँचा नहीं होता। बाहरी सहयोग इन कमियों को दूर करने में मदद कर सकता है। एक्सप्लोरेशन बिज़नेस डेवलपमेंट दृष्टिकोण की खासियत यह है कि यह सिर्फ़ अमूर्त सलाह ही नहीं देता, बल्कि सिद्ध व्यावहारिक अनुभव पर आधारित होता है।

के लिए उपयुक्त:

- "अपने आप को स्थिर अवस्था में कैसे रखें" - कंपनियों के लिए अस्तित्व का रहस्य: आपको दोनों हाथों से नेतृत्व क्यों करना चाहिए

प्रतिरोध तर्कसंगत क्यों है: अस्वीकृति का आर्थिक तर्क

जब एक्सपर्ट.डिजिटल, एक बाहरी अग्रणी व्यवसाय विकास सलाहकार के रूप में, व्यवसाय विकास, बिक्री या विपणन जैसे आंतरिक विभागों में प्रतिरोध का सामना करता है, तो यह कोई अतार्किक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आर्थिक और संगठनात्मक तंत्र का एक तर्कसंगत परिणाम होता है। इस प्रतिरोध पर काबू पाने के उत्पादक तरीके खोजने के लिए इन तंत्रों को समझना महत्वपूर्ण है।

शुरुआत में, यह एक्सपर्ट द्वारा आंतरिक विभागों की प्रक्रियाओं को स्थायी रूप से अपने नियंत्रण में लेने और इस प्रकार आंतरिक क्षेत्रों को अप्रचलित बनाने के बारे में कम है, बल्कि एक्सपर्ट द्वारा मौजूदा शोषण प्रथाओं की पड़ताल करने के बारे में है जो अभी तक उभयपक्षीयता सिद्धांत के बारे में स्पष्ट नहीं हैं और जिन पर स्वयं कंपनियों द्वारा विचार भी नहीं किया जा रहा है। आंतरिक विभाग शोषण तर्क के अनुसार कार्य करते हैं: वे मौजूदा ग्राहक संबंधों को अनुकूलित करते हैं, बिक्री प्रक्रियाओं को बेहतर बनाते हैं, और मार्केटिंग अभियानों की दक्षता को अधिकतम करते हैं। उनके मापदंड राजस्व, रूपांतरण दर, ग्राहक आजीवन मूल्य और मार्केटिंग ROI हैं। उन्हें अल्पावधि में मापनीय परिणाम देने के लिए पुरस्कृत किया जाता है।

हालाँकि, एक्सपर्ट.डिजिटल जैसा बाहरी अन्वेषण दृष्टिकोण एक मौलिक रूप से भिन्न तर्क पर काम करता है। यह नए व्यावसायिक मॉडलों के साथ प्रयोग करता है, अप्रयुक्त बाज़ार क्षेत्रों का अन्वेषण करता है, और नवीन विपणन दृष्टिकोणों का परीक्षण करता है। इसके परिणाम शुरुआत में अनिश्चित, दीर्घकालिक और मापने में कठिन होते हैं। इसके मापदंड राजस्व नहीं, बल्कि मान्य धारणाएँ, प्राप्त अंतर्दृष्टि और खोजे गए विकल्प हैं।

शोषण विभागों के दृष्टिकोण से, अन्वेषण कई मायनों में ख़तरा पैदा करता है। पहला, यह संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। बजट, प्रबंधन समय और हितधारकों का ध्यान, ये सभी सीमित वस्तुएँ हैं। अन्वेषण में निवेशित प्रत्येक संसाधन का शोषण में अभाव माना जाता है। दूसरा, अन्वेषण परोक्ष रूप से मौजूदा तरीकों की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। नए रास्ते तलाशने से पता चलता है कि पुराने तरीके अपर्याप्त हैं। तीसरा, अन्वेषण सफलता के नए मानदंड प्रस्तुत करता है जो स्थापित मानदंडों को सापेक्ष बना देते हैं। जब सीखने और प्रयोग को सफलता माना जाता है, तो शोषण विभागों के अल्पकालिक राजस्व लक्ष्य अचानक संकीर्ण लगने लगते हैं।

एकतरफ़ा शोषण की प्रवृत्ति प्रबंधन की कमज़ोरी नहीं, बल्कि आर्थिक निर्णय लेने के तर्क का एक तर्कसंगत और समझने योग्य परिणाम है। अल्पावधि में, मौजूदा व्यावसायिक मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करना लगभग हमेशा आर्थिक रूप से ज़्यादा समझदारी भरा फ़ैसला होता है। किसी स्थापित उत्पाद में सुधार करने से, प्रबंधनीय जोखिम के साथ, लगभग दस से बीस प्रतिशत का रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। दूसरी ओर, एक बिल्कुल नए व्यावसायिक क्षेत्र को विकसित करने में वर्षों लग जाते हैं, और ऐसी दस में से नौ पहल पूरी तरह विफल हो जाती हैं। विशुद्ध गणितीय दृष्टिकोण से, विकल्प स्पष्ट प्रतीत होता है।

हालाँकि, यह तर्कसंगत प्रतीत होने वाली गणना, अन्वेषण द्वारा प्रदान किए जाने वाले विकल्प मूल्यों और जोखिम विविधीकरण को व्यवस्थित रूप से नज़रअंदाज़ कर देती है। विकल्प मूल्य निर्धारण सिद्धांत के वित्तीय मॉडल दर्शाते हैं कि अन्वेषण परियोजनाओं का मूल्य न केवल उनकी सफलता की प्रत्यक्ष संभावना में निहित है, बल्कि उनके द्वारा खोले गए रणनीतिक विकल्पों में भी निहित है। प्रत्येक अन्वेषण परियोजना ज्ञान, नेटवर्क और कौशल उत्पन्न करती है जो भविष्य के अवसरों में मूल्यवान बन सकते हैं। पारंपरिक निवेश गणनाओं में इस वास्तविक विकल्प परिप्रेक्ष्य को व्यवस्थित रूप से कम करके आंका जाता है।

इसके साथ ही, अस्थायी छूट की समस्या भी है। पारंपरिक शुद्ध वर्तमान मूल्य गणनाएँ, निवेशकों के जोखिम और समय वरीयता को दर्शाने वाली ब्याज दर का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देती हैं। बहुत लंबी अवधि और अनिश्चित भुगतान प्रोफ़ाइल वाली अन्वेषण परियोजनाओं के लिए, यह पद्धति व्यवस्थित रूप से कम मूल्यांकन की ओर ले जाती है। एक परियोजना जो केवल दस वर्षों में पर्याप्त लाभ उत्पन्न करेगी, आठ से बारह प्रतिशत की सामान्य छूट दरों पर लगभग बेकार प्रतीत होती है। यह गणना पद्धति संरचनात्मक रूप से दीर्घकालिक अन्वेषण की तुलना में अल्पकालिक दोहन को प्राथमिकता देती है।

लेन-देन लागत अर्थशास्त्र एक संगठनात्मक आयाम जोड़ता है। मानकीकृत अनुबंधों, स्पष्ट उद्देश्यों और मापनीय मानकों के माध्यम से शोषण गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। दूसरी ओर, अन्वेषण गतिविधियों के लिए लचीलेपन, विश्वास और अंतर्निहित समझौतों की आवश्यकता होती है। अन्वेषण के समन्वय और नियंत्रण की लागत काफी अधिक होती है। दक्षता पर केंद्रित संगठनों में, इन उच्च लेन-देन लागतों को अन्वेषण के विरुद्ध एक और तर्क के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, भले ही वे वास्तव में स्थिरता में आवश्यक निवेश का प्रतिनिधित्व करते हों।

पथ-निर्भरता की परिघटना इस गतिशीलता को और बढ़ा देती है। समय के साथ, संगठन अपने मौजूदा व्यावसायिक मॉडल के अनुरूप विशिष्ट कौशल, दिनचर्या और ज्ञान-आधार विकसित करते हैं। कोई कंपनी अपने स्थापित क्षेत्र में जितनी अधिक सफल होती है, ये पथ-निर्भरताएँ उतनी ही मज़बूत होती जाती हैं। उत्पादन सुविधाओं, वितरण चैनलों, ब्रांड इक्विटी और मानव पूँजी में पूरक निवेश मौजूदा व्यावसायिक मॉडल के प्रति प्रतिबद्धता को और मज़बूत करते हैं। नए मॉडल पर स्विच करने से इन संचित निवेशों का मूल्य कम हो जाएगा, अनुमानित स्विचिंग लागत बढ़ जाएगी और यथास्थिति और भी मज़बूत हो जाएगी।

व्यवहारिक अर्थशास्त्र की अंतर्दृष्टि मनोवैज्ञानिक कारकों के साथ इस तस्वीर को और भी बेहतर बनाती है। बंदोबस्ती प्रभाव लोगों को व्यवस्थित रूप से उन चीज़ों को महत्व देने के लिए प्रेरित करता है जो उनके पास पहले से मौजूद हैं, बजाय उनके समकक्ष विकल्पों के। संगठनों पर लागू होने पर, इसका अर्थ है कि मौजूदा व्यावसायिक मॉडल और उत्पादों को नए विकल्पों पर प्राथमिकता दी जाती है, भले ही वस्तुनिष्ठ विश्लेषण उनके विरुद्ध हों। यथास्थिति पूर्वाग्रह इस प्रवृत्ति को और भी पुष्ट करता है: लोग परिवर्तन से बचते हैं और परखे हुए विकल्पों से चिपके रहते हैं, भले ही चिपके रहने की लागत परिवर्तन की लागत से अधिक हो।

इन आर्थिक, संगठनात्मक और मनोवैज्ञानिक तंत्रों का संयुक्त प्रभाव यह स्पष्ट करता है कि अनुकूलन जाल से पार पाना इतना कठिन क्यों है और अन्वेषण विधियों का प्रतिरोध तर्कसंगत क्यों है। पर्याप्त अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक, संरचनात्मक और सांस्कृतिक स्तरों पर सचेत, व्यवस्थित प्रतिउपायों की आवश्यकता है। इन प्रतिउपायों का सटीक विकास और कार्यान्वयन ही अन्वेषण व्यवसाय विकास का मुख्य कार्य है।

सिद्धांत की अनदेखी: कंपनियां उभयहस्तता पर विचार क्यों नहीं करतीं

मुख्य समस्या यह है कि कई कंपनियाँ अभी भी उभयपक्षीयता सिद्धांत के बारे में स्पष्ट नहीं हैं और इस पर विचार भी नहीं करतीं। प्रबंधन यह भली-भाँति समझ सकता है कि नवाचार आवश्यक है। वे बाहरी सलाहकारों को नियुक्त कर सकते हैं, नवाचार प्रक्रियाएँ शुरू कर सकते हैं और अन्वेषण परियोजनाएँ शुरू कर सकते हैं। हालाँकि, उभयपक्षीयता सिद्धांत की बुनियादी समझ के बिना, वे यह समझने में विफल रहते हैं कि अन्वेषण और दोहन की संगठनात्मक आवश्यकताएँ मौलिक रूप से भिन्न हैं और उन्हें समान सिद्धांतों के अनुसार प्रबंधित नहीं किया जा सकता।

नतीजा यह होता है कि अन्वेषण परियोजनाएँ शोषण के तर्क से संचालित होती हैं। जहाँ सीखने को मापा जाना चाहिए, वहाँ ROI गणनाओं की आवश्यकता होती है। जहाँ दीर्घकालिक विकल्प तैयार किए जा रहे हैं, वहाँ तिमाही परिणामों की अपेक्षा की जाती है। जहाँ प्रयोग आवश्यक है, वहाँ त्रुटि निवारण की आवश्यकता होती है। अन्वेषण को शोषण के मानकों, प्रक्रियाओं और संस्कृतियों का उपयोग करके मापा जाता है और यह अनिवार्य रूप से विफल हो जाता है या इस हद तक अनुकूलित हो जाता है कि यह अपनी अन्वेषणात्मक गुणवत्ता खो देता है।

एक विशेष रूप से गंभीर समस्या अन्वेषण के संस्थागत आधार का अभाव है। स्पष्ट संरचनात्मक पृथक्करण के बिना, समर्पित बजट के बिना, और अपने स्वयं के शासन तंत्र के बिना, अन्वेषण एक गौण गतिविधि बनकर रह जाता है जिसे संकट के समय सबसे पहले समाप्त कर दिया जाता है। कंपनियाँ इस सिद्धांत पर काम करती हैं: जब चीजें अच्छी चल रही हों, तो हमें नवाचार की आवश्यकता नहीं होती, और जब चीजें खराब चल रही हों, तो हम इसे वहन नहीं कर सकते। यह तर्क इस बात की गारंटी देता है कि अन्वेषण में पर्याप्त निवेश कभी नहीं किया जाता।

यहाँ शीर्ष प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण है। अध्ययनों से पता चलता है कि 90 प्रतिशत मामलों में, उभयलिंगी अवधारणाओं को लागू करने के लिए नए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अधिकांश दीर्घकालिक नेता अतीत और भविष्य के बीच के तनावों को प्रबंधित करने में असमर्थ होते हैं। बॉस घोषणा करता है कि अन्वेषण और शोषण दोनों को एक साथ किया जाना चाहिए, लेकिन वह ऐसी टीम बनाने में असमर्थ होता है जो दोनों का समर्थन करे।

शीर्ष प्रबंधन के सक्रिय योगदान के बिना, संगठनात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। यह ज़रूरी है कि केवल वे ही शुरुआत में भाग लें जो उभयनिष्ठता के सिद्धांत को समझते हैं और उससे जुड़े तनावों को सहने को तैयार हैं। उभयनिष्ठता के लिए एक ऐसी संस्कृति की आवश्यकता होती है जो तनाव को सहन कर सके। हालाँकि, अधिकांश संस्कृतियाँ सामंजस्य चाहती हैं। जो सीईओ "नवीनता लाने" का उपदेश देते हैं, जबकि वे स्वयं केवल एक्सेल स्प्रेडशीट को अनुकूलित कर रहे होते हैं, वे विरोधाभासी संकेत भेजते हैं जिन्हें हर कोई समझ सकता है।

उभयपक्षीयता स्थापित करना एक बार की परियोजना पहल नहीं है, बल्कि एक सतत संगठनात्मक सीखने की यात्रा है। यथार्थवादी अपेक्षाएँ निर्धारित करने के लिए यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। एक उभयपक्षीय संगठन में परिवर्तन किसी रणनीति कार्यशाला या पायलट परियोजना के माध्यम से रातोंरात नहीं होता। यह एक बहु-वर्षीय प्रक्रिया है जिसमें असफलताएँ आती हैं, समायोजन की आवश्यकता होती है, और यह कभी भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती। इस वास्तविकता को पारदर्शी रूप से संप्रेषित करने से निराशा से बचा जा सकता है और स्थायी प्रतिबद्धता की नींव रखी जा सकती है।

वर्तमान अभ्यास और अनुप्रयोग: रोज़मर्रा के व्यावसायिक जीवन में उभयपक्षीयता

उभयपक्षीयता की अवधारणा की सैद्धांतिक स्पष्टता के बावजूद, व्यावहारिक कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियाँ सामने आती हैं। ऑस्ट्रियाई लघु एवं मध्यम उद्यमों में संगठनात्मक उभयपक्षीयता पर एक अध्ययन से पता चलता है कि कई कंपनियाँ नवाचार की आवश्यकता को तो पहचानती हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से दोनों आयामों को एक साथ प्रबंधित करने में विफल रहती हैं।

जर्मन उद्योग में, एक विभेदित तस्वीर उभरती है। हाल के वर्षों में, बॉश, सीमेंस और ऑटोमोटिव निर्माताओं जैसी बड़ी कंपनियों ने अलग-अलग नवाचार इकाइयाँ स्थापित की हैं, कॉर्पोरेट वेंचर फंड शुरू किए हैं और इनक्यूबेटर बनाए हैं। ये संरचनाएँ संरचनात्मक उभयपक्षीयता के सिद्धांत के अनुरूप हैं। हालाँकि, व्यवहार से पता चलता है कि केवल संरचनात्मक पृथक्करण ही पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, बॉश ने पाया कि अलग-अलग इकाइयों और मुख्य व्यवसाय के बीच संघर्ष इसलिए बढ़ गया क्योंकि पुराने प्रबंधन सिद्धांत और प्रथाएँ एकीकरण में बाधा बन रही थीं।

लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) में उभयपक्षीयता हासिल करना अक्सर और भी मुश्किल होता है। छोटी कंपनियों के पास अलग-अलग नवाचार इकाइयाँ बनाने के लिए कम संसाधन होते हैं। वे प्रासंगिक उभयपक्षीयता पर ज़्यादा निर्भर करती हैं, यानी, परिस्थिति के अनुसार अपने कर्मचारियों की शोषण और अन्वेषण के बीच स्विच करने की क्षमता पर। हालाँकि, इसके लिए एक विशेष संस्कृति और नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जिसका कई लघु एवं मध्यम उद्यमों में अभाव है।

लॉजिस्टिक्स उद्योग इस उभयपक्षीय दुविधा को विशेष रूप से स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लॉजिस्टिक्स भारी दबाव में है: आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेज़, अधिक लागत-प्रभावी और अधिक विश्वसनीय बनना होगा, जबकि जटिलता लगातार बढ़ रही है। वर्षों से, इसका उत्तर स्पष्ट था: अनुकूलन। हर प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया, हर कदम को बेहतर बनाया गया, हर मार्ग को अधिकतम दक्षता के लिए अनुकूलित किया गया। मौजूदा प्रणालियों में पूर्णता की यही खोज आज सफल लॉजिस्टिक्स कंपनियों की नींव है।

लेकिन अब सिर्फ़ दक्षता बढ़ाना ही काफ़ी नहीं है। उसी दिन डिलीवरी, मूलभूत स्थिरता लक्ष्य और कुशल कर्मचारियों की व्यापक कमी जैसी नई बाज़ार माँगों को सिर्फ़ पुराने फ़ॉर्मूले से पूरा नहीं किया जा सकता। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त रोबोट और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकें खेल के बिल्कुल नए नियम खोल रही हैं। लॉजिस्टिक्स में दोहन बड़े वितरण केंद्रों में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, उच्च-बे गोदामों और स्वचालित छंटाई प्रणालियों के माध्यम से विशिष्ट स्वचालन, मज़बूती से जुड़ी प्रक्रियाओं और लागत और मात्रा के आधार पर पारंपरिक "बनाओ या खरीदो" निर्णयों पर केंद्रित है।

दूसरी ओर, लॉजिस्टिक्स में अन्वेषण, इन्वेंट्री या स्वायत्त डिलीवरी रोबोट के लिए ड्रोन जैसे पायलट प्रोजेक्ट के साथ प्रयोग कर रहा है, स्वायत्त मोबाइल रोबोट के माध्यम से लचीले स्वचालन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, विकेन्द्रीकृत स्पेयर पार्ट्स लॉजिस्टिक्स के लिए 3 डी प्रिंटिंग की खोज कर रहा है, और झुंड रोबोटिक्स के माध्यम से स्वयं-संगठित गोदामों का विकास कर रहा है।

लॉजिस्टिक्स में एआई का उपयोग उभयलिंगीपन की चुनौती का उदाहरण है। एआई का उपयोग शोषण और अन्वेषण दोनों के लिए किया जा सकता है। शोषण में, एआई मार्ग नियोजन को अनुकूलित करता है, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के माध्यम से इन्वेंट्री पूर्वानुमानों में सुधार करता है, और माल प्राप्ति के समय स्लॉट आवंटन को गतिशील बनाता है। अन्वेषण में, एआई स्वचालित ट्रकों, स्व-संगठित गोदामों और लॉजिस्टिक्स के लिए पूरी तरह से नए प्लेटफ़ॉर्म व्यवसाय मॉडल के विकास को प्रेरित करता है। तकनीक एक ही है, लेकिन अनुप्रयोग तर्क मौलिक रूप से भिन्न है।

B2B मार्केटिंग में भी यही गतिशीलता स्पष्ट है। मार्केटिंग एक्सप्लॉइटेशन रणनीतियाँ मौजूदा मार्केटिंग रणनीतियों से संबंधित मौजूदा क्षमताओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और परिष्कृत करने पर केंद्रित होती हैं, जिनमें मौजूदा बाज़ार खंड, स्थिति निर्धारण, वितरण और अन्य मार्केटिंग मिश्रण रणनीतियाँ शामिल हैं। दूसरी ओर, मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन रणनीतियों में नई क्षमताओं और प्रक्रियाओं का विकास, नए बाज़ार खंडों को लक्षित करना, नई स्थिति निर्धारण, नए वितरण चैनल और नए उत्पाद या सेवाएँ विकसित करना शामिल है।

अध्ययनों से पता चलता है कि मार्केटिंग एक्सप्लॉइटेशन और एक्सप्लोरेशन, ग्राहक-उन्मुख मार्केटिंग को बेहतर बनाते हैं, और एक्सप्लॉइटेशन का प्रभाव ज़्यादा मज़बूत होता है। दोनों क्षमताएँ वित्तीय प्रदर्शन को भी प्रभावित करती हैं, हालाँकि अलग-अलग तरीकों से और अलग-अलग समयावधि में।

कंपनियों के लिए चुनौती यह है कि वे एक ही उत्पाद विकास परियोजना में दोनों रणनीतियों का लाभ उठाएँ, बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के। एक मज़बूत बाज़ार अभिविन्यास, एक साझा समझ और संरेखण बनाकर इन तनावों को कम कर सकता है।

वित्तीय उद्योग में, बैंकों और बीमा कंपनियों को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पारंपरिक संस्थानों में अक्सर कठोर संरचनाएँ और प्रक्रियाएँ होती हैं जो बदलाव को मुश्किल बना देती हैं। स्थिरता और जोखिम से बचने पर केंद्रित संस्कृति नवाचार और लचीलेपन को बाधित कर सकती है। मौजूदा और नए, दोनों व्यावसायिक क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन आंतरिक संघर्षों को जन्म देता है। दक्षता-उन्मुख और नवाचार-संचालित गतिविधियों को एक साथ प्रबंधित करने के लिए विशिष्ट प्रबंधन कौशल और नेतृत्व दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

सफल वित्तीय संस्थान दोहरी संरचनाएँ स्थापित करते हैं, पारंपरिक व्यवसाय और नवाचार इकाइयों को अलग करके दोनों क्षेत्रों को बेहतर ढंग से सहयोग प्रदान करते हैं। वे प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लचीले नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं, लचीली लक्ष्य प्रणालियों का उपयोग करते हैं जिन्हें पूरे वर्ष समायोजित किया जा सकता है, और नवाचार परियोजनाओं के लिए समर्पित बजट बनाते हैं।

व्यावहारिक उदाहरण दर्शाते हैं कि उभयपक्षीयता कोई अमूर्त सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि सभी उद्योगों की कंपनियों के सामने एक ठोस चुनौती है। सफल कार्यान्वयन के लिए सचेत संगठनात्मक डिज़ाइन, शीर्ष प्रबंधन की स्पष्ट प्रतिबद्धता और उससे जुड़े तनावों को प्रबंधित करने की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है।

व्यापार विकास, बिक्री और विपणन में हमारी यूरोपीय संघ और जर्मनी की विशेषज्ञता

उद्योग फोकस: बी2बी, डिजिटलीकरण (एआई से एक्सआर तक), मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और उद्योग

इसके बारे में यहां अधिक जानकारी:

अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता वाला एक विषय केंद्र:

- वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, नवाचार और उद्योग-विशिष्ट रुझानों पर ज्ञान मंच

- हमारे फोकस क्षेत्रों से विश्लेषण, आवेगों और पृष्ठभूमि जानकारी का संग्रह

- व्यापार और प्रौद्योगिकी में वर्तमान विकास पर विशेषज्ञता और जानकारी के लिए एक स्थान

- उन कंपनियों के लिए विषय केंद्र जो बाज़ार, डिजिटलीकरण और उद्योग नवाचारों के बारे में जानना चाहती हैं

कार निर्माताओं से लेकर प्लेटफ़ॉर्म तक: अनुकूलन और नवाचार के बीच संतुलन कैसे प्राप्त करें

व्यावसायिक अभ्यास के उदाहरण: सफलताएँ और असफलताएँ

उभयहस्तता अनुसंधान में ऐसी कंपनियों के उदाहरणों की भरमार है जो या तो सफल कार्यान्वयन के माध्यम से लंबे समय तक टिकी रहीं या उभयहस्तता की कमी के कारण विफल रहीं। कोडक असफल उभयहस्तता का प्रमुख उदाहरण है। कंपनी ने 1975 में डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया था, लेकिन इस तकनीक का व्यावसायीकरण न करने का फैसला किया क्योंकि इससे लाभदायक फिल्म व्यवसाय नष्ट हो जाता। कोडक ने एनालॉग फोटोग्राफी को पूर्णता तक निखारा और फिल्म निर्माण, रसायन विज्ञान और फोटो विकास के अनुकूलन में भारी निवेश किया। यह प्रयोग असाधारण रूप से सफल रहा और दशकों तक उच्च लाभ अर्जित किया। लेकिन जब 2000 के दशक में डिजिटल फोटोग्राफी मुख्यधारा में आई, तो कोडक तैयार नहीं था। इसका संगठन, संस्कृति और कौशल पूरी तरह से एनालॉग व्यवसाय के लिए तैयार थे। खुद को बदलने का प्रयास बहुत देर से हुआ। 2012 में, कोडक ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी।

नोकिया ने 2000 के दशक में कुशल उत्पादन, वैश्विक वितरण और मज़बूत ब्रांडिंग के ज़रिए मोबाइल फ़ोन बाज़ार पर अपना दबदबा कायम रखा। कंपनी ने अपने बिज़नेस मॉडल को लगातार बेहतर बनाया और 40 प्रतिशत से ज़्यादा की बाज़ार हिस्सेदारी हासिल की। लेकिन जब 2007 में ऐप्पल ने आईफ़ोन पेश किया और स्मार्टफ़ोन ने बाज़ार की तस्वीर बदल दी, तो नोकिया ने बहुत धीमी प्रतिक्रिया दी। कंपनी फ़ोन निर्माण के लिए अनुकूलित थी, न कि सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म और इकोसिस्टम विकसित करने के लिए। उसकी संस्कृति इंजीनियरिंग-संचालित और उत्पाद-केंद्रित थी, न कि ग्राहक-केंद्रित और अनुभव-केंद्रित। नोकिया ने अपने स्मार्टफ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बदलाव की जटिलता के कारण असफल रही। 2013 में, नोकिया ने अपना मोबाइल फ़ोन कारोबार माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया।

ब्लॉकबस्टर ने वीडियो रेंटल व्यवसाय को उच्चतम मानकों के अनुरूप ढाला। कंपनी के पास स्टोर्स का एक सघन नेटवर्क, कुशल लॉजिस्टिक्स सिस्टम और मज़बूत ब्रांड पहचान थी। जब नेटफ्लिक्स ने 1990 के दशक के अंत में मेल द्वारा डीवीडी भेजना शुरू किया, तो ब्लॉकबस्टर ने इस व्यवसाय मॉडल को एक विशिष्ट व्यवसाय मानकर नज़रअंदाज़ कर दिया। जब नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग की ओर रुख किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लॉकबस्टर ने अपनी स्ट्रीमिंग सेवाएँ शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसका संगठन खुदरा स्टोर व्यवसाय पर केंद्रित था। स्टोर्स में रियल एस्टेट निवेश एक बोझ बन गया। 2010 में, ब्लॉकबस्टर ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी।

ये उदाहरण एक आवर्ती पैटर्न को दर्शाते हैं: जब विघटनकारी परिवर्तन होता है, तो सफल शोषण एक जाल बन जाता है। संगठन अपने मौजूदा व्यावसायिक मॉडल के लिए इतने अनुकूलित हो जाते हैं कि वे अन्वेषण करने की क्षमता खो देते हैं। वे निवेश, संरचनाएँ, संस्कृतियाँ और क्षमताएँ जिन्होंने पिछली सफलता को संभव बनाया था, आवश्यक परिवर्तन में बाधा बन जाती हैं।

सफल उभयहस्त कंपनियाँ एक अलग पैटर्न प्रदर्शित करती हैं। अमेज़न निरंतर उभयहस्तता का एक उदाहरण है। कंपनी ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइज़ेशन और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से अपने ई-कॉमर्स व्यवसाय को लगातार बेहतर बना रही है। साथ ही, अमेज़न लगातार नए व्यावसायिक क्षेत्रों की खोज कर रहा है: AWS के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, एलेक्सा के साथ स्मार्ट होम, अमेज़न गो के साथ ब्रिक-एंड-मोर्टार रिटेल, प्राइम वीडियो के साथ स्ट्रीमिंग, और अमेज़न फ़ार्मेसी के साथ स्वास्थ्य सेवा। यह खोज संरचनात्मक रूप से मुख्य व्यवसाय से अलग व्यवस्थित है, समर्पित संसाधन प्राप्त करती है, और विभिन्न मानदंडों के अनुसार प्रबंधित की जाती है।

Apple अन्वेषण और अन्वेषण को एक अनोखे तरीके से जोड़ता है। कंपनी निरंतर सुधार और गुणवत्ता अनुकूलन के माध्यम से अपनी मौजूदा उत्पाद श्रृंखला को और बेहतर बनाती है। साथ ही, Apple नए उत्पाद श्रेणियों का विकास भी करता है: iPod, iPhone और iPad से लेकर Apple Watch और AirPods तक। यह अन्वेषण अत्यंत गोपनीयता के साथ, अलग-अलग टीमों द्वारा किया जाता है जो परिचालन व्यवसाय से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं।

गूगल ने 20 प्रतिशत समय नियम के माध्यम से और बाद में अल्फाबेट संरचना में मूनशॉट परियोजनाओं को शामिल करके अन्वेषण को संस्थागत रूप दिया। मुख्य खोज और विज्ञापन व्यवसाय कुशलतापूर्वक और अनुकूलित रूप से संचालित होते हैं। साथ ही, अल्फाबेट वेमो के साथ स्वचालित वाहनों, वेरिली के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी, नेस्ट के साथ स्मार्ट घरों और कई अन्य क्षेत्रों में अन्वेषण कर रहा है।

ऑटोमोटिव उद्योग वर्तमान में वास्तविक समय में उभयपक्षीय दुविधा का प्रदर्शन कर रहा है। पारंपरिक निर्माताओं को आवश्यक नकदी प्रवाह उत्पन्न करने के लिए अपने लाभदायक दहन इंजन व्यवसाय को और अधिक अनुकूलित करना होगा, साथ ही इलेक्ट्रोमोबिलिटी, स्वचालित ड्राइविंग और नई गतिशीलता सेवाओं में भारी निवेश करना होगा। वोक्सवैगन और डेमलर जैसे कुछ निर्माताओं ने इलेक्ट्रोमोबिलिटी और सॉफ़्टवेयर के लिए अलग-अलग इकाइयाँ बनाई हैं। इन संरचनाओं की सफलता आने वाले वर्षों में स्पष्ट हो जाएगी।

व्यावहारिक उदाहरण दर्शाते हैं कि उभयपक्षीयता स्वतःस्फूर्त नहीं होती। इसके लिए सचेत रणनीतिक निर्णयों, संरचनात्मक पृथक्करण या प्रासंगिक एकीकरण, समर्पित संसाधनों, अनुकूलित नियंत्रण तंत्रों, और सबसे बढ़कर, ऐसे शीर्ष प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो तनावों को सहन कर सके और दोनों आयामों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे सके।

के लिए उपयुक्त:

आलोचनात्मक चर्चा: उभयहस्तता की सीमाएँ

उभयहस्तता की सैद्धांतिक प्रेरक क्षमता और व्यावहारिक आवश्यकता के बावजूद, यह अवधारणा आलोचना और चुनौतियों से मुक्त नहीं है। एक संतुलित विश्लेषण में समस्याओं, विवादों और अनसुलझे मुद्दों की पहचान होनी चाहिए।

पहली बुनियादी आलोचना इसकी व्यावहारिक व्यवहार्यता से संबंधित है। हालाँकि यह अवधारणा सैद्धांतिक रूप से सुंदर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका कार्यान्वयन अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। अध्ययनों से पता चलता है कि 90 प्रतिशत मामलों में, उभयलिंगी अवधारणाओं को लागू करने के लिए नए प्रबंधन की आवश्यकता होती है क्योंकि अधिकांश स्थापित प्रबंधक तनावों का प्रबंधन करने में असमर्थ होते हैं। यह निष्कर्ष इस अवधारणा की उपयोगिता को महत्वपूर्ण रूप से सापेक्ष बनाता है, क्योंकि यदि मानवीय कारकों के कारण कार्यान्वयन व्यवस्थित रूप से विफल हो जाता है, तो इसकी सैद्धांतिक सुदृढ़ता सीमित प्रासंगिकता रखती है।

दूसरी समस्या दोनों तर्कों के बीच अंतर्निहित तनाव में निहित है। संरचनात्मक पृथक्करण होने पर भी, संसाधन आवंटन, प्राथमिकताओं और प्रबंधन के ध्यान को लेकर संघर्ष बना रहता है। अन्वेषण इकाइयाँ अन्वेषण निवेशों से अपने बजट को ख़तरे में देखती हैं। अन्वेषण इकाइयाँ शोषण संबंधी बाधाओं से विवश महसूस करती हैं। इन तनावों को प्रबंधित करने के लिए असाधारण नेतृत्व कौशल की आवश्यकता होती है।

तीसरी चुनौती मापनीयता से संबंधित है। जहाँ शोषण की सफलता का आकलन अपेक्षाकृत आसान है, वहीं अन्वेषण की सफलता कठिन है। आप प्रमाणित मान्यताओं, प्राप्त अंतर्दृष्टियों या अन्वेषण किए गए विकल्पों का मूल्यांकन कैसे करते हैं? इस बात का जोखिम है कि अन्वेषण इकाइयों पर अल्पकालिक सफलताएँ प्रदर्शित करने का दबाव डाला जाएगा और इस प्रकार वे अपनी अन्वेषणात्मक गुणवत्ता खो देंगी। वे अर्ध-शोषण इकाइयों में बदल जाएँगी जो आमूल-चूल अन्वेषण के बजाय वृद्धिशील नवाचार को अपनाएँगी।

चौथी आलोचना सांस्कृतिक आयाम से संबंधित है। उभयपक्षीयता के लिए एक ऐसी संस्कृति की आवश्यकता होती है जो तनाव को सहन कर सके, विरोधाभासों को उत्पादक मान सके, और दक्षता और प्रयोग दोनों को महत्व दे। ऐसी संस्कृति स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए मूल्यों, विश्वासों और व्यवहार के स्वरूप में गहन परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इस सांस्कृतिक परिवर्तन में शामिल प्रयास को नज़रअंदाज़ करना आसान है।

पाँचवीं समस्या समय के आयाम में निहित है। अन्वेषण परियोजनाओं को फलित होने में समय लगता है। इस दौरान, कंपनियों को अपने निवेश को उचित ठहराना पड़ता है, भले ही वे पर्याप्त लाभ प्रदर्शित न कर पाएँ। कठिन आर्थिक समय में या नेतृत्व परिवर्तन के दौरान, यह जोखिम रहता है कि अन्वेषण पहलों को प्रभाव डालने से पहले ही त्याग दिया जाएगा। उभयपक्षीयता के लिए आवश्यक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य, पूँजी बाज़ारों और हितधारकों की अल्पकालिक अपेक्षाओं के साथ संघर्ष करता है।

छठी चुनौती सफल अन्वेषण परियोजनाओं को मुख्य व्यवसाय में एकीकृत करने से संबंधित है। एक बार अन्वेषण परियोजना सफल हो जाने पर, उसका विस्तार और औद्योगिकीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए अन्वेषण तर्क से शोषण तर्क की ओर संक्रमण आवश्यक है। परियोजना का निर्माण करने वाले अग्रदूत अक्सर उसे विस्तार देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं होते। चुस्त, प्रयोगात्मक कार्य-पद्धतियों के स्थान पर संरचित, मापनीय प्रक्रियाओं को अपनाना होगा।

सातवीं आलोचना उपयुक्तता के प्रश्न से संबंधित है। हर उद्योग और हर बाज़ार परिवेश में उभयपक्षीयता की समान रूप से आवश्यकता नहीं होती। लंबे उत्पाद जीवन चक्र वाले स्थिर, परिपक्व बाज़ारों में, शोषण पर ध्यान केंद्रित करना पूरी तरह से तर्कसंगत और सफल हो सकता है। उभयपक्षीयता की व्यापक सिफ़ारिश इन संदर्भगत अंतरों की अनदेखी करती है।

आठवीं समस्या अति-आत्मविश्वास के ख़तरे में है। सिर्फ़ इनोवेशन लैब स्थापित करके या बाहरी सलाहकारों की सेवाएँ लेकर, कंपनियाँ ज़रूरी ढाँचागत और सांस्कृतिक बदलावों को लागू किए बिना ही, उभयपक्षीयता का आभास दे सकती हैं। यह प्रतीकात्मक उभयपक्षीयता, वास्तव में इनोवेशन क्षमता बढ़ाए बिना, सुरक्षा का एक झूठा एहसास पैदा करती है।

नौवीं चुनौती एक्सपर्ट.डिजिटल जैसे बाहरी अन्वेषण साझेदारों के साथ संबंधों से संबंधित है। भले ही कंपनियाँ उभयपक्षीयता के सिद्धांत को समझती हों, फिर भी यह सवाल बना रहता है कि अन्वेषण आंतरिक रूप से आयोजित किया जाना चाहिए या बाह्य रूप से। बाहरी साझेदार विशेषज्ञता और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन समन्वय के प्रयास की भी आवश्यकता होती है।

इस आलोचनात्मक चर्चा का उद्देश्य उभयपक्षीयता की आवश्यकता को नकारना नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी चुनौतियों का एक यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करना है। उभयपक्षीयता कोई रामबाण उपाय नहीं है, बल्कि एक ऐसा संगठनात्मक सिद्धांत है जिसके सफल कार्यान्वयन के लिए अनेक पूर्वापेक्षाएँ आवश्यक हैं और यह काफी जोखिमों से जुड़ा है। इस जटिलता को पहचानना यथार्थवादी और सफल कार्यान्वयन की दिशा में पहला कदम है।

संगठनात्मक उभयपक्षीयता में रुझान और संभावित विकास

आने वाले वर्षों में व्यावसायिक जगत को आकार देने वाले कई मौलिक रुझानों के कारण उभयहस्तता का महत्व बढ़ता रहेगा।

पहला रुझान नवाचार चक्रों में और तेज़ी लाना है। किसी क्रांतिकारी तकनीक के आगमन और उसके बाज़ार में प्रवेश के बीच का समय लगातार कम होता जा रहा है। औद्योगिक क्रांति के दौरान जो दशकों में होता था, अब वह वर्षों या महीनों में हो जाता है। इस तेज़ी के कारण कंपनियों पर निरंतर अन्वेषण का दबाव बढ़ रहा है क्योंकि व्यावसायिक मॉडलों की अर्ध-आयु कम होती जा रही है। साथ ही, उन्हें अल्पकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक अनुकूलन करना होगा। यह संतुलन अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन साथ ही अधिक आवश्यक भी।

दूसरा रुझान डिजिटल बिज़नेस मॉडल और प्लेटफ़ॉर्म का बढ़ता महत्व है। डिजिटलीकरण न केवल प्रक्रियाओं, बल्कि मूल्य सृजन तर्क को भी मौलिक रूप से बदल रहा है। अमेज़न, अलीबाबा और उबर जैसे प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस मॉडल ने पारंपरिक उद्योगों में क्रांति ला दी है। मेटावर्स, वेब 3 तकनीकें और विकेंद्रीकृत प्रणालियाँ अगली लहर का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। कंपनियों को यह पता लगाना होगा कि ये तकनीकें उनके उद्योगों को कैसे बदल देंगी और साथ ही उनके मुख्य डिजिटल व्यवसायों को भी अनुकूलित करेंगी। एक्सपर्ट.डिजिटल का ट्रायोसमार्केट मॉडल, जो पहले से ही उभरते हुए मेटावर्स को प्रायोगिक मार्केटिंग के रूप में एकीकृत करता है, नए डिजिटल क्षेत्रों को जल्दी से तलाशने की आवश्यकता को दर्शाता है।

तीसरा रुझान स्थिरता और ईएसजी मानदंडों का बढ़ता महत्व है। जलवायु-तटस्थ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए व्यावसायिक मॉडलों, उत्पादों और प्रक्रियाओं में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। कंपनियों को अपने मौजूदा व्यवसाय को अधिक कुशल और टिकाऊ बनाना होगा और साथ ही पूरी तरह से नए, टिकाऊ व्यावसायिक मॉडलों की खोज करनी होगी। यह दोहरा परिवर्तन एक विशिष्ट उभयपक्षीय समस्या है जिसका अस्तित्वगत महत्व है।

चौथा रुझान कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती उपलब्धता और उभयपक्षीयता के दोनों आयामों में इसकी प्रयोज्यता है। एआई प्रक्रिया अनुकूलन, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण और स्वचालन के माध्यम से दोहन के साथ-साथ नए पैटर्न की खोज, नवीन विचारों के सृजन और नए व्यावसायिक मॉडलों के अनुकरण के माध्यम से अन्वेषण में भी सहायक हो सकता है। दोनों आयामों में एआई का बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी कारक बन जाएगा।

पाँचवीं प्रवृत्ति संगठनात्मक रूपों का विकास है। पारंपरिक पदानुक्रमित संरचनाएँ उभयपक्षीयता के लिए लगातार अनुपयुक्त साबित हो रही हैं। नए संगठनात्मक रूप उभर रहे हैं, जैसे नेटवर्क संगठन, होलाक्रेसी, या सोशियोक्रेसी, जो लचीलेपन और दक्षता को संयोजित करने का प्रयास करते हैं। भविष्य संकर संगठनात्मक मॉडलों में निहित हो सकता है जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न संरचनात्मक सिद्धांतों का उपयोग करते हैं।

छठा रुझान पारिस्थितिकी तंत्र और नेटवर्क उभयपक्षीयता का बढ़ता महत्व है। कंपनियाँ न केवल आंतरिक रूप से, बल्कि रणनीतिक साझेदारियों और गठबंधनों के माध्यम से भी उभयपक्षीयता को साकार करने का प्रयास कर रही हैं। स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों, या कॉर्पोरेट उद्यम निवेशों के साथ अन्वेषण गठबंधन आंतरिक शोषण के पूरक हैं। यह नेटवर्क उभयपक्षीयता नए अवसर खोलती है, लेकिन इसके लिए नए समन्वय तंत्रों की भी आवश्यकता होती है।

सातवाँ रुझान अन्वेषण विधियों का लोकतंत्रीकरण है। लीन स्टार्टअप, डिज़ाइन थिंकिंग, एजाइल और बिज़नेस मॉडल कैनवास जैसे तरीकों ने अन्वेषण विधियों को व्यवस्थित और सुलभ बनाया है। विधियों की यह विविधता अधिक कंपनियों को व्यवस्थित रूप से अन्वेषण करने में सक्षम बनाती है। साथ ही, यदि इन विधियों को आवश्यक संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को लागू किए बिना सतही तौर पर लागू किया जाता है, तो इनके कमजोर पड़ने का खतरा भी है।

आठवाँ रुझान डेटा अर्थशास्त्र और विश्लेषण का बढ़ता महत्व है। बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और उसे अंतर्दृष्टि में बदलने की क्षमता, शोषण और अन्वेषण, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण शोषण में अनुकूलन क्षमता की पहचान कर सकता है। डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग अन्वेषण में नए पैटर्न और अवसर खोज सकते हैं। दोनों आयामों में डेटा दक्षताओं का एकीकरण एक महत्वपूर्ण सफलता कारक बन जाएगा।

नौवीं प्रवृत्ति अन्वेषण व्यवसाय विकास को एक अलग विषय के रूप में व्यावसायिक बनाना है। जो आज भी अक्सर तात्कालिक रूप से या एकांत में किया जाता है, वह विशिष्ट विधियों, कौशलों और करियर पथों के साथ एक विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। एक्सपर्ट.डिजिटल जैसे अग्रणी व्यवसाय डेवलपर्स इस व्यावसायिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रमाणनों और सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास इस व्यावसायिकता को और आगे बढ़ाएगा।

दसवीं प्रवृत्ति एक नए रूप के रूप में अनुनाद उभयहस्तता के संभावित उद्भव की है। यह अवधारणा संरचनात्मक और प्रासंगिक दृष्टिकोणों से आगे जाती है और उभयहस्तता को एक गतिशील, अनुनाद प्रणाली के रूप में मानती है जिसमें शोषण और अन्वेषण को अलग या एकीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि सचेत असंगति में व्यवस्थित किया जाता है। दोनों दुनियाओं के कमजोर संकेतों को अवशोषित किया जाता है, और दक्षता और नवाचार के बीच के तनाव को एक रचनात्मक शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। यह दृष्टिकोण अभी भी प्रयोगात्मक है, लेकिन नए दृष्टिकोण खोल सकता है।

उभयपक्षीयता का भविष्य शोषण और अन्वेषण के बीच चुनाव में नहीं, बल्कि दोनों आयामों को एक साथ और बढ़ती तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के बढ़ते चुनौतीपूर्ण कार्य में निहित है। जो कंपनियाँ इस संतुलन को बनाए रखेंगी, वे आने वाले दशकों में विजेता होंगी। जो कंपनियाँ केवल शोषण पर ही ध्यान केंद्रित करती रहेंगी, उनकी वर्तमान बाज़ार स्थिति चाहे जो भी हो, वे संभवतः हारने वालों में से होंगी।

तनाव में अवसर

विश्लेषण से पता चलता है कि एक्सपर्ट.डिजिटल के पायनियर बिज़नेस डेवलपमेंट जैसे बाहरी अन्वेषण उपायों के सामने आने वाला प्रतिरोध कोई आकस्मिक या टालने योग्य घटना नहीं है, बल्कि एक बुनियादी संगठनात्मक विरोधाभास का तार्किक परिणाम है। शोषण और अन्वेषण अपनी आवश्यकताओं, तर्क और सफलता के मानदंडों में इतने मौलिक रूप से भिन्न हैं कि एक संगठन के भीतर उन्हें एक साथ अपनाने से व्यवस्थित तनाव पैदा होता है।

उभयपक्षीयता का सिद्धांत इस तनाव का आवश्यक समाधान है, लेकिन इसका समाधान नहीं। उभयपक्षीयता का अर्थ तनाव को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे उत्पादक रूप से प्रबंधित करना है। इसका अर्थ है दोनों आयामों को उनका उचित स्थान देना, उनके संबंधित तर्कों को पहचानना, और ऐसी संगठनात्मक संरचनाएँ बनाना जिनमें दोनों ही फल-फूल सकें। इसके लिए नेतृत्व, प्रबंधन, संस्कृति और संसाधन आवंटन पर मौलिक पुनर्विचार की आवश्यकता है।

मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि केवल अनुकूलन ही ठहराव की ओर ले जाता है। इतिहास ऐसे कई पूर्व प्रमुख कंपनियों से भरा पड़ा है जो अपने व्यावसायिक मॉडल के पूर्ण उपयोग के माध्यम से सफल हुईं, और ठीक इसी पूर्णता के कारण, जब विघटनकारी परिवर्तन हुए, तो उन्होंने अनुकूलन की क्षमता खो दी। जेम्स मार्च द्वारा वर्णित योग्यता जाल वास्तविक और प्रभावी है। कंपनियाँ अपने काम में इतनी कुशल हो जाती हैं कि वे कुछ भी नया सीखना भूल जाती हैं।

साथ ही, बिना किसी ठोस शोषण आधार के अनियंत्रित अन्वेषण विफलता के लिए अभिशप्त है। अन्वेषण के वित्तपोषण के लिए कंपनियों को अपने अनुकूलित मुख्य व्यवसाय से स्थिर नकदी प्रवाह की आवश्यकता होती है। सफल अन्वेषण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शोषण से प्राप्त संगठनात्मक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। चाल संतुलन में है, एकतरफापन में नहीं।

एक्सपर्ट.डिजिटल का ट्रायोसमार्केट मॉडल अन्वेषण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो गति, स्वचालन, लचीलापन और मापनीयता - चार प्रमुख बाज़ार विशेषताओं को संबोधित करता है। इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग और प्रायोगिक मार्केटिंग को एकीकृत करके और इन घटकों को सचेत रूप से प्राथमिकता देकर, यह मॉडल अन्वेषणात्मक बाज़ार विकास के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करता है। ब्लू ओशन रणनीति के संदर्भ में इसे स्थापित करना, भीड़भाड़ वाले बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय अप्रयुक्त बाज़ार खंडों की पहचान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यदि कंपनियों में ऐसे तरीकों का विरोध होता है, तो इसका कारण यह नहीं है कि वे अप्रभावी हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि कंपनियों ने अभी तक उभयपक्षीयता के सिद्धांत को आत्मसात नहीं किया है। उनके दृष्टिकोण से, शोषण क्षेत्र तर्कसंगत रूप से कार्य करते हैं जब वे संसाधन प्रतिस्पर्धा से बचते हैं और अपने सिद्ध तरीकों का बचाव करते हैं। इसका समाधान इन क्षेत्रों को यह समझाने में नहीं है कि अन्वेषण शोषण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि एक संगठनात्मक समझ बनाने में है कि दोनों आयाम पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं।

सबसे बढ़कर, इसके लिए शीर्ष प्रबंधन को एक उभयलिंगी एकीकरणकर्ता की भूमिका निभानी होगी। नेताओं को दोनों दुनियाओं को समझना, महत्व देना और उनकी रक्षा करनी होगी। उन्हें सचेत रूप से संसाधन आवंटन में संतुलन बनाना होगा, विविध नियंत्रण तंत्र स्थापित करने होंगे, और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना होगा जो दक्षता और प्रयोग दोनों को वैध ठहराए। शोध बताते हैं कि यह असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए अक्सर ऐसे नए नेताओं की आवश्यकता होती है जो दशकों के शोषण के अनुभव से प्रभावित न हों।

एक्सपर्ट.डिजिटल जैसे बाहरी अन्वेषण भागीदारों के लिए, इसका अर्थ है कि उनकी भूमिका आंतरिक शोषण क्षेत्रों का स्थान लेने की नहीं, बल्कि उन्हें पूरक बनाने की है। खुद को एक आंतरिक समाधान लेकिन एक बाहरी सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित करना एक दिलचस्प मिश्रित दृष्टिकोण है। यह एकीकरण के लिए संगठन के साथ आवश्यक निकटता को सक्षम बनाता है, लेकिन प्रभावी अन्वेषण के लिए आवश्यक बाहरी दृष्टिकोण और स्वतंत्रता को बनाए रखता है। सफलता इस स्थिति को प्रतिस्पर्धी के बजाय पूरक के रूप में स्थापित करने पर निर्भर करती है।

इस पूरक प्रकृति को दृढ़तापूर्वक संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट तर्क-वितर्क की आवश्यकता होती है। अन्वेषण परियोजनाओं में निवेश पर प्रतिफल के वादों के बजाय, जो काल्पनिक होते हैं, जोखिम के परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए: अन्वेषण न करने का जोखिम क्या है? व्यवधान के कौन से संभावित खतरे मौजूद हैं? अन्वेषण से कौन से रणनीतिक विकल्प खुलेंगे? यह जोखिम-आधारित परिप्रेक्ष्य अक्सर निर्णयकर्ताओं के लिए आशावादी प्रतिफल के वादों से अधिक विश्वसनीय होता है।

यहाँ व्यवस्थितता का प्रदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्वेषण के बारे में एक आम ग़लतफ़हमी यह है कि यह अव्यवस्थित, अपव्ययी और अप्रबंधनीय है। अन्वेषण व्यवसाय विकास को एक व्यवस्थित, विधिपूर्वक सुदृढ़ प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना, जिसमें स्पष्ट मील के पत्थर, चरण द्वार और सीखने के मानक हों, इन चिंताओं का समाधान करता है। नियोजन प्रबंधन के बजाय नेविगेट करने का रूपक मददगार हो सकता है: अन्वेषण किसी योजना को क्रियान्वित करने के बारे में नहीं है, बल्कि अनिश्चितता के बीच व्यवस्थित रूप से नेविगेट करने के बारे में है।

आने वाले वर्षों में पता चलेगा कि कौन सी कंपनियाँ उभयपक्षीयता के सिद्धांत में निपुणता हासिल कर पाएंगी और कौन सी कंपनियाँ शोषण पर एकतरफ़ा ध्यान केंद्रित करने के कारण विफल हो जाएँगी। नवाचार चक्रों में तेज़ी, व्यावसायिक मॉडलों का डिजिटलीकरण, स्थायी परिवर्तन की आवश्यकता और नई तकनीकों की विध्वंसकारी शक्ति लगातार दबाव बढ़ा रही है। ऐतिहासिक सबक स्पष्ट है: जो लोग केवल मौजूदा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे व्यवस्थित रूप से खुद को गतिहीनता की ओर ले जाएँगे।

उभयपक्षीयता का सिद्धांत केवल एक रोचक अकादमिक अवधारणा नहीं है। यह गतिशील परिवेश में संगठनों के अस्तित्व का सूत्र है। यह इस प्रश्न का उत्तर है कि कंपनियाँ आज कैसे सफल हो सकती हैं और कल भी प्रासंगिक बनी रह सकती हैं। यह अवसर शोषण और अन्वेषण के बीच के तनाव में निहित है, बशर्ते इस तनाव को एक समस्या के रूप में न समझकर एक उत्पादक शक्ति के रूप में समझा जाए। जो कंपनियाँ इस अंतर्दृष्टि को आत्मसात करेंगी और इसे संगठनात्मक संरचनाओं, संस्कृतियों और प्रथाओं में मूर्त रूप देंगी, वे भविष्य की विजेता होंगी। जो कंपनियाँ ऐसा करने में विफल रहेंगी, वे अपनी वर्तमान शक्ति की परवाह किए बिना, असफल अनुकूलन के ऐतिहासिक उदाहरण बन जाएँगी।

आपका वैश्विक विपणन और व्यवसाय विकास भागीदार

☑️ हमारी व्यावसायिक भाषा अंग्रेजी या जर्मन है

☑️ नया: आपकी राष्ट्रीय भाषा में पत्राचार!

मुझे निजी सलाहकार के रूप में आपकी और मेरी टीम की सेवा करने में खुशी होगी।

संपर्क फ़ॉर्म भरकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं +49 89 89 674 804 (म्यूनिख) पर कॉल कर सकते हैं । मेरा ईमेल पता है: वोल्फेंस्टीन ∂ xpert.digital

मैं हमारी संयुक्त परियोजना की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

☑️ रणनीति, परामर्श, योजना और कार्यान्वयन में एसएमई का समर्थन

☑️ डिजिटल रणनीति और डिजिटलीकरण का निर्माण या पुनर्संरेखण

☑️ अंतर्राष्ट्रीय बिक्री प्रक्रियाओं का विस्तार और अनुकूलन

☑️ वैश्विक और डिजिटल B2B ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

☑️ पायनियर बिजनेस डेवलपमेंट/मार्केटिंग/पीआर/व्यापार मेले

व्यापार विकास, बिक्री और विपणन में हमारी वैश्विक उद्योग और आर्थिक विशेषज्ञता

व्यवसाय विकास, बिक्री और विपणन में हमारी वैश्विक उद्योग और व्यावसायिक विशेषज्ञता - छवि: Xpert.Digital

उद्योग फोकस: बी2बी, डिजिटलीकरण (एआई से एक्सआर तक), मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और उद्योग

इसके बारे में यहां अधिक जानकारी:

अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता वाला एक विषय केंद्र:

- वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, नवाचार और उद्योग-विशिष्ट रुझानों पर ज्ञान मंच

- हमारे फोकस क्षेत्रों से विश्लेषण, आवेगों और पृष्ठभूमि जानकारी का संग्रह

- व्यापार और प्रौद्योगिकी में वर्तमान विकास पर विशेषज्ञता और जानकारी के लिए एक स्थान

- उन कंपनियों के लिए विषय केंद्र जो बाज़ार, डिजिटलीकरण और उद्योग नवाचारों के बारे में जानना चाहती हैं