Les robots deviennent de plus en plus intelligents – mais pourquoi ont-ils encore besoin d'une intervention humaine à distance ?

Des rovers martiens à l'exploitation minière des grands fonds marins : ces robots télécommandés travaillent là où aucun humain ne peut survivre.

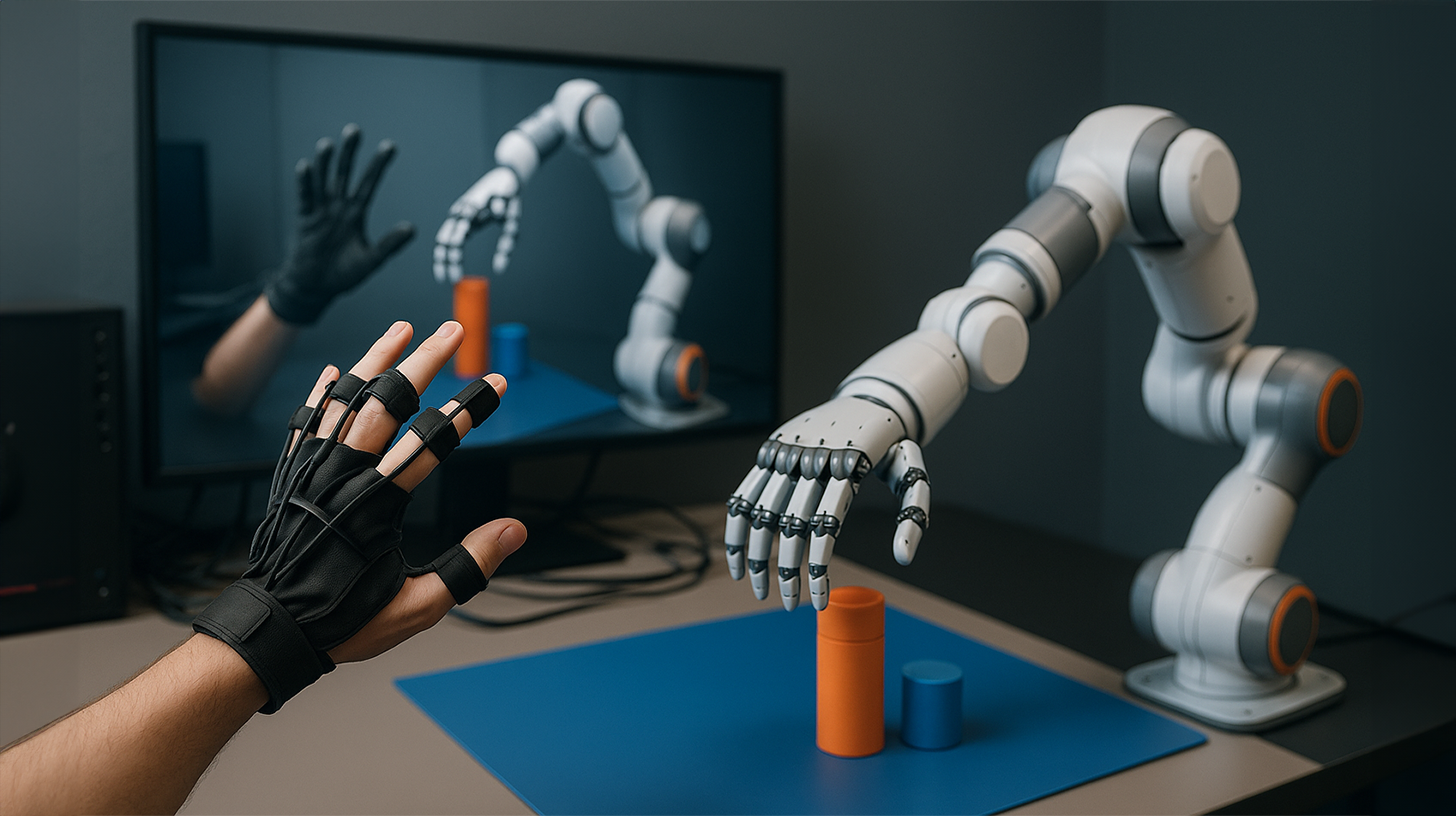

Imaginez un chirurgien à Berlin réalisant une opération d'une précision extrême sur un patient à Tokyo sans jamais mettre les pieds dans un bloc opératoire. Un robot explore les profondeurs de l'océan tandis que son pilote, en sécurité sur le rivage, ressent chaque mouvement comme s'il y était physiquement présent. Ce qui semble relever de la science-fiction est la fascinante réalité de la téléopération : cette technologie permet aux humains de contrôler des robots comme une extension de leur propre corps, même à grande distance. À l'ère de l'intelligence artificielle et de l'autonomie, la téléopération confirme un principe fondamental : l'intuition, le jugement et le contrôle humains sont irremplaçables.

Mais la téléchirurgie est bien plus qu'une simple merveille médicale. C'est la force invisible qui permet de piloter des rovers sur Mars, d'extraire des ressources de mines inaccessibles ou de s'aventurer dans des zones sinistrées contaminées par la radioactivité. Cet ouvrage complet met en lumière non seulement la technologie impressionnante qui sous-tend cette révolution, mais aussi ses origines surprenantes, qui remontent au visionnaire Nikola Tesla. Nous analysons les défis cruciaux, tels que le redoutable délai de communication qui détermine le succès ou l'échec, et abordons les profondes questions éthiques liées au contrôle à distance de nos vies et de notre travail. Embarquez pour un voyage qui redéfinit les frontières entre présence et absence et révèle comment la duplication numérique de l'humanité transforme à jamais notre monde.

La duplication numérique de l'être humain : comment la téléopération repousse les frontières, fait progresser la science et remet en question les conventions

La téléopération des robots représente l'un des paradoxes les plus fascinants de la technologie moderne : elle permet à l'opérateur humain d'être physiquement absent tout en agissant avec une présence absolue. Un chirurgien à New York peut opérer à Tokyo. Un inspecteur reste en sécurité tandis que son avatar robotique descend dans des ruines contaminées par la radioactivité. Une entreprise minière exploite des mines sous-marines sans jamais y mettre les pieds. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais de la réalité actuelle d'une technologie qui a fondamentalement bouleversé les frontières classiques entre présence et absence, entre capacité physique et contrôle cognitif.

Dans un monde dominé par l'automatisation, il peut sembler paradoxal que la téléopération – le contrôle direct des machines à distance par l'humain – non seulement perdure, mais prospère. Pourtant, ce constat révèle une compréhension plus profonde de la technologie : l'autonomie est précieuse, mais le contrôle est essentiel. La téléopération incarne parfaitement ce principe, une technologie qui allie l'intelligence, l'intuition et la capacité de décision humaines à la puissance brute et à l'insensibilité des systèmes mécaniques. Le marché des systèmes robotiques téléopérés était estimé à environ 890 millions de dollars en 2025 et devrait dépasser les 4 milliards de dollars d'ici 2032. Il ne s'agit pas simplement d'un signe d'intérêt économique, mais bien de la preuve de la transformation fondamentale que cette technologie engendre dans la société moderne.

Origines historiques : du rêve de Tesla à la réalité moderne

L'histoire de la téléopération ne commence pas avec les ordinateurs, mais avec un homme dont le nom est aujourd'hui indissociable de l'électricité : Nikola Tesla. Dans les années 1890, Tesla mena des expériences révolutionnaires de télécommande sans fil et mit en évidence un principe fondamental sous-jacent à toute la téléopération moderne. Il comprit que les ondes radio pouvaient transmettre non seulement des informations, mais aussi des commandes. Son Téléautomate, une réplique de bateau télécommandée, démontra en 1898 que les machines pouvaient fonctionner comme des extensions physiques de la volonté humaine, même à distance. Tesla obtint le brevet américain n° 613 809 pour cette invention, un brevet qui posa les fondements intellectuels de tous les systèmes de téléopération ultérieurs.

Pourtant, les visions de Tesla restèrent en grande partie lettre morte pendant des décennies. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la nécessité pratique stimula le développement de cette technologie. En 1945, aux Laboratoires nationaux d'Argonne, près de Chicago, le scientifique américain Raymond Goertz mit au point un télémanipulateur maître-esclave permettant de manipuler en toute sécurité des matières radioactives. Ce dispositif permettait aux opérateurs de travailler derrière un mur de béton d'un mètre d'épaisseur et de manipuler ces matières à travers une fenêtre. Il s'agissait du premier robot de téléopération opérationnel, marquant le passage de la théorie à la pratique industrielle. Les innovations s'accélérèrent : les servomoteurs électriques remplacèrent les accouplements mécaniques directs, tandis que les systèmes de télévision et les caméras intégrés permirent aux opérateurs de choisir leur position de travail et de bénéficier de différents angles de vue.

Dans les années 1960, l'intérêt s'est porté sur de nouveaux horizons : l'espace et les grands fonds marins. Les marines américaine, soviétique et française se sont intéressées de plus en plus aux télémanipulateurs équipés de caméras vidéo embarquées sur des véhicules sous-marins. Le terme « télérobot » a émergé durant cette période pour les distinguer des téléopérateurs traditionnels : les télérobots étaient dotés de systèmes informatiques capables de recevoir, de stocker et d'exécuter des commandes à l'aide de capteurs et d'actionneurs. Dans les années 1970, les chercheurs Ferrell et Sheridan ont révolutionné les opérations sur le terrain avec le concept de « contrôle de supervision », où l'opérateur communiquait des objectifs généraux que l'ordinateur exécutait ensuite de manière autonome. Cela a considérablement réduit la charge de travail de l'opérateur et les besoins en bande passante de communication.

Une autre étape importante a été le développement des affichages prédictifs dans les années 1980, qui a permis de simuler un modèle du robot sur ordinateur afin de compenser les délais dus à la latence de communication. Un moment fort de cette évolution a été la démonstration réussie des premiers télérobots spatiaux à bord de la navette spatiale de la NASA par le Centre aérospatial allemand (DLR) en 1993, avec un délai de communication de 6 à 7 secondes.

La téléopération chirurgicale a suivi une voie parallèle. Dans les années 1990, le centre de recherche Ames de la NASA et l'université Stanford ont commencé à développer le concept de téléprésence en chirurgie. Le système AESOP de Computer Motion a reçu l'approbation de la FDA en 1994. En 2001, le système SOCRATES (également de Computer Motion) a permis une collaboration internationale en autorisant un chirurgien à contrôler un robot depuis une console opératoire distante, tout en recevant en temps réel des flux vidéo du site opératoire et des communications audio. Ces développements ont jeté les bases des systèmes modernes de type « da Vinci » qui dominent aujourd'hui le domaine.

Architecture et mécanismes : La structure technologique de base de la téléopération

Un système de téléopération n'est pas simplement un robot muni d'une télécommande. Il s'agit d'une interaction extrêmement complexe entre des composants matériels, des systèmes logiciels et des protocoles de communication qui, ensemble, créent une extension fluide de la volonté humaine à travers l'espace et potentiellement le temps.

Les systèmes de téléopération reposent essentiellement sur trois éléments fondamentaux : le dispositif maître (ou station de contrôle), le dispositif esclave (ou robot distant) et le canal de communication qui les relie. Le dispositif maître sert d’interface entre l’humain et la machine. Il peut s’agir d’un panneau de commande classique avec joysticks et interrupteurs, d’un casque de réalité virtuelle avec suivi des mains, d’un exosquelette qui capture les mouvements de l’opérateur, ou encore d’une interface cerveau-ordinateur qui interprète son activité cérébrale. Les systèmes modernes de réalité augmentée utilisent le casque HoloLens 2 pour fournir une perception de l’environnement en temps réel, un traitement des données et des commandes virtuelles.

Le robot lui-même est le dispositif esclave. Il est doté d'actionneurs qui traduisent les commandes reçues du maître en mouvements physiques, ainsi que de capteurs qui recueillent des informations sur son environnement. Ces capteurs comprennent généralement des caméras pour le retour visuel, des capteurs de distance pour l'évitement d'obstacles, des capteurs de force et de couple, et des capteurs spécialisés pour des applications spécifiques, tels que des thermomètres pour les inspections ou des instruments médicaux pour la chirurgie.

Le canal de communication est l'élément le plus critique et, simultanément, le talon d'Achille des systèmes de téléopération modernes. Pour les applications locales, il peut s'agir d'une connexion filaire directe, où le délai de communication se mesure en millisecondes. Pour les opérations à plus grande distance, comme les missions spatiales ou sous-marines, on peut utiliser des câbles à fibre optique, des liaisons radio, voire des liaisons satellitaires, ce qui entraîne des délais nettement plus longs. Le système de retour haptique est crucial : l'opérateur doit non seulement voir ce que voit le robot, mais aussi ressentir ce qu'il ressent. Ce retour haptique, qui transmet la sensation de résistance, de texture et de force, est particulièrement important pour les tâches complexes telles que la chirurgie ou la manipulation d'objets fragiles.

La mise en œuvre technologique comprend plusieurs niveaux d'architecture de contrôle. La forme la plus simple est la téléopération directe : chaque mouvement de l'opérateur est immédiatement traduit en un mouvement correspondant du robot. Une forme plus sophistiquée est la téléopération supervisée, dans laquelle l'opérateur définit des objectifs généraux et le robot, grâce à des capteurs locaux et à un système de contrôle informatique, détermine de manière autonome les trajectoires et les détails d'exécution. Plus complexe encore est la téléopération assistée, où l'intelligence artificielle prédit les intentions de l'opérateur et fournit une assistance passive ou active.

La cinématique et la dynamique des deux systèmes – l’exosquelette de bras humain et le robot de ciblage – doivent être modélisées avec précision afin de créer une correspondance bidirectionnelle, continue et non linéaire efficace entre les espaces de mouvement et de force. Ceci est particulièrement important pour les systèmes à exosquelette où l’opérateur est en contact physique avec le matériel distant.

Un autre élément technique essentiel est l'intégration de la réalité augmentée et des environnements virtuels à l'interface de contrôle. Les systèmes basés sur la RA permettent aux opérateurs non seulement de visualiser l'image actuelle du site distant, mais aussi de recevoir des superpositions virtuelles de données de planification, d'informations de capteurs et d'alertes en temps réel. Les systèmes de réalité virtuelle utilisés dans les opérations complexes de déminage sous-marin créent des répliques numériques 3D de l'environnement distant, permettant ainsi aux opérateurs de planifier et d'optimiser leurs actions.

Le rôle de la 5G et du edge computing dans les systèmes de téléopération modernes est fondamental. La 5G offre une latence ultra-faible et une bande passante accrue, essentielles pour le contrôle et le retour d'information en temps réel. Le edge computing, qui effectue le traitement des données au plus près du point d'opération, réduit la charge du réseau et permet la réalisation de tâches distantes plus complexes.

Bénéficiez de la vaste expertise quintuple de Xpert.Digital dans un package de services complet | BD, R&D, XR, PR & Optimisation de la visibilité numérique

Bénéficiez de la vaste expertise de Xpert.Digital, quintuple, dans une offre de services complète | R&D, XR, RP et optimisation de la visibilité numérique - Image : Xpert.Digital

Xpert.Digital possède une connaissance approfondie de diverses industries. Cela nous permet de développer des stratégies sur mesure, adaptées précisément aux exigences et aux défis de votre segment de marché spécifique. En analysant continuellement les tendances du marché et en suivant les évolutions du secteur, nous pouvons agir avec clairvoyance et proposer des solutions innovantes. En combinant expérience et connaissances, nous générons de la valeur ajoutée et donnons à nos clients un avantage concurrentiel décisif.

En savoir plus ici :

Téléopération : comment les robots télécommandés relient la médecine, les océans et Mars

Applications actuelles : Quand la téléopération change le monde aujourd'hui

La technologie moderne de téléopération s'est largement étendue au-delà de son domaine initial, l'énergie nucléaire et l'espace. Elle est devenue l'infrastructure sur laquelle reposent des applications essentielles dans la médecine, l'industrie, les secours en cas de catastrophe et bien d'autres domaines.

L'application la plus connue est sans doute la chirurgie téléopérée. Le système chirurgical da Vinci d'Intuitive Surgical est devenu la référence du secteur. Plus de 12 millions d'interventions téléopérées ont été réalisées dans le monde et le système a formé plus de 60 000 chirurgiens. Rien qu'en 2023, plus de 2,2 millions d'interventions ont été pratiquées à l'aide des plateformes da Vinci, et ce nombre devrait dépasser les 2,5 millions d'ici fin 2024. Le système comprend une console depuis laquelle le chirurgien travaille en visualisant le champ opératoire en 3D, tandis que des bras robotisés télécommandés guident les instruments avec une précision micrométrique. Les avantages sont considérables : incisions plus petites, pertes sanguines réduites, convalescence plus rapide et diminution de la fatigue physique du chirurgien.

Depuis 2024, de nouveaux systèmes tels que le Hugo RAS de Medtronic, basé sur la technologie DLR-MIRO, sont également arrivés sur le marché, offrant une alternative plus rentable qui a le potentiel de rendre la chirurgie téléopérée plus accessible aux petits hôpitaux.

Un autre domaine d'application crucial est l'exploration spatiale. Le rover Perseverance de la NASA, sur Mars, est téléopéré depuis la Terre, avec un délai de communication de 5 à 20 minutes (selon la position de la Terre et de Mars). Cela impose au rover un comportement semi-autonome : l'opérateur lui donne des instructions générales, mais il prend les décisions de navigation locales. Cette combinaison de téléopération et d'autonomie sera encore plus essentielle pour les futures missions vers d'autres corps célestes.

Les applications sous-marines ont connu un essor considérable. Le projet VAMOS (Viable Alternative Mine Operating System), financé par l'Union européenne, développe un système d'exploitation minière sous-marine télécommandé doté d'interfaces 3D haute résolution en réalité virtuelle pour l'opérateur. Ces systèmes sont reliés à la station de contrôle en surface par des câbles à fibres optiques à haut débit.

En robotique d'intervention en cas de catastrophe, la téléopération est devenue essentielle. Le DARPA Robotics Challenge a démontré l'utilité de robots téléopérés dans des scénarios de catastrophe complexes, comme la crise de Fukushima, où ils ont accompli des tâches dans des environnements trop dangereux pour l'homme. Les systèmes modernes utilisent des casques de réalité virtuelle stéréoscopiques et la perception environnementale 3D en temps réel pour offrir aux opérateurs une immersion totale dans l'environnement distant.

La logistique et la livraison du dernier kilomètre sont également des applications de plus en plus populaires. Lors des démonstrations d'Ericsson à Barcelone, un conducteur a pu piloter un camion électrique autonome à plus de 2 000 kilomètres de distance, en Suède. Des robots télécommandés ont également été utilisés pour acheminer du matériel médical dans deux stades californiens transformés en centres de traitement de la COVID-19.

Défis actuels : Quand la technologie se heurte aux limites physiques

Malgré des progrès significatifs, la téléopération reste confrontée à des défis fondamentaux qui révèlent les limites du possible sur le plan technologique.

Le problème le plus grave est le délai de communication, ou latence. Si les systèmes de téléopération locaux peuvent présenter des délais de l'ordre de quelques millisecondes, ceux-ci augmentent considérablement avec la distance. Pour une intervention chirurgicale lunaire, le délai de communication serait d'environ 2 secondes aller-retour, tandis que pour des opérations sur Mars, il pourrait atteindre 40 minutes. Des études ont montré que les performances de la téléopération restent stables jusqu'à environ 300 millisecondes, mais commencent à se dégrader ensuite, les erreurs de suivi de trajectoire et de collision augmentant fortement au-delà de 300 millisecondes. Les chirurgiens sont en réalité moins performants pour des délais supérieurs à 250-300 millisecondes, ce qui a des conséquences importantes pour la chirurgie à distance.

La solution, pour laquelle des affichages prédictifs ont été développés dès les années 1990, fonctionnait, mais simulait l'état futur du système distant en fonction des commandes de l'opérateur. Ces techniques présentent des limites, notamment en cas de changements environnementaux imprévus ou lorsque le robot distant rencontre une résistance.

Un second problème fondamental concerne la communication haptique. La transmission de la force, du couple et du retour tactile via les réseaux exige des débits de paquets élevés et est sujette aux pertes de paquets et à la gigue, ce qui compromet la stabilité du système et dégrade les performances de l'utilisateur. Les connexions Internet classiques sont souvent inadaptées à ces exigences, ce qui nécessite des protocoles de communication et des algorithmes de contrôle spécialisés.

Un troisième problème concerne la perception de l'environnement par l'opérateur. Un robot équipé de caméras corporelles offre une perspective limitée comparée à celle d'une personne sur place, capable de balayer activement son champ de vision et d'observer l'espace environnant. Ce problème est particulièrement préoccupant dans les environnements complexes ou dynamiques. Si les solutions de réalité augmentée et de réalité virtuelle peuvent contribuer à l'atténuer, elles peuvent engendrer une surcharge cognitive en cas de présentation excessive d'informations.

La bande passante des données constitue une autre contrainte. La transmission de vidéos haute résolution, de scans 3D provenant de lidars ou d'autres capteurs peut rapidement saturer la capacité du réseau disponible, notamment lors de missions sous-marines ou spatiales où la bande passante est limitée.

La sécurité est un autre point crucial. Les sources d'erreur sont multiples : pannes de réseau, interactions physiques imprévues et conditions environnementales imprévisibles. Dans des applications critiques telles que la chirurgie ou les interventions en cas de catastrophe, les erreurs peuvent être fatales. C'est pourquoi on observe une littérature croissante sur les systèmes de contrôle robustes capables de gérer les retards, les pertes de paquets et autres incertitudes.

Controverses éthiques et sociétales : le côté obscur de la télécommande

Bien que la téléopération soit techniquement impressionnante, elle soulève d'importantes questions éthiques, juridiques et sociales qui n'ont jusqu'à présent été que partiellement abordées.

En téléchirurgie, les questions de consentement éclairé et d'autonomie du patient sont primordiales. Les barrières linguistiques, les différences culturelles vis-à-vis de la chirurgie robotique et les disparités des infrastructures de santé complexifient considérablement le contrôle éthique. Les pratiques médicales, les cadres de responsabilité et les normes de protection des données varient considérablement d'un pays à l'autre, ce qui engendre un cadre juridique fragmenté. À l'heure actuelle, il n'existe aucune réglementation universelle encadrant ces procédures.

La question de la responsabilité est particulièrement délicate. En cas d'erreur technique lors d'une téléchirurgie, il est souvent difficile de déterminer qui est responsable : le chirurgien, l'établissement de santé ou le fournisseur de technologie. Dans le cadre de la téléchirurgie transfrontalière, cette ambiguïté est encore accentuée par les différences de législations nationales.

La protection et la sécurité des données constituent d'autres enjeux majeurs. La téléchirurgie implique la transmission d'informations sensibles sur les patients au-delà des frontières, les exposant ainsi à des risques de failles de sécurité et d'accès non autorisés. Le respect des lois sur la protection des données, telles que le RGPD en Europe ou la loi HIPAA aux États-Unis, est donc essentiel.

Un autre aspect essentiel concerne l'accès équitable aux soins. Si la téléchirurgie a le potentiel de réduire les inégalités d'accès aux soins entre les populations rurales et urbaines, ainsi qu'entre les pays à revenu élevé et ceux à faible revenu, la réalité est souvent moins encourageante. Les systèmes robotiques onéreux et les infrastructures nécessaires sont inabordables pour de nombreux pays et établissements.

Dans le domaine militaire et humanitaire, les risques d'utilisation abusive suscitent des inquiétudes. Les drones télécommandés et les systèmes robotisés peuvent servir à des fins de reconnaissance, de surveillance, voire d'opérations offensives, ce qui soulève des questions de réglementation internationale et d'éthique quant à leur utilisation.

L'impact sur l'emploi, encore moins étudié mais de plus en plus préoccupant, pourrait bouleverser le marché du travail dans certains secteurs. La téléopération permettant à un seul opérateur de contrôler plusieurs robots à distance ou d'externaliser des tâches hautement qualifiées, des déplacements d'emplois des régions à hauts salaires vers les régions à bas salaires sont à craindre.

Tendances futures : le prochain horizon de la télécommande

L'avenir de la téléopération sera façonné par plusieurs tendances convergentes potentiellement transformatrices.

L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont de plus en plus intégrés aux systèmes de téléopération, non pas pour remplacer le contrôle humain, mais pour l'améliorer. L'IA peut faciliter la planification des trajectoires, prédire les obstacles, voire automatiser les tâches répétitives, permettant ainsi à l'opérateur humain de se concentrer sur des décisions stratégiques. Les modèles prédictifs peuvent anticiper le comportement des systèmes robotiques et compenser les délais de communication.

Les interfaces cerveau-ordinateur (ICO) représentent un domaine totalement nouveau. Si les interfaces traditionnelles comme les joysticks ou les capteurs sont relativement intuitives, le contrôle des robots par la capture directe des ondes cérébrales pourrait transformer radicalement l'expérience utilisateur. Des recherches ont déjà démontré l'existence de systèmes capables de traduire l'activité cérébrale en commandes robotiques avec une précision d'environ 80 %. Un tel système pourrait s'avérer particulièrement précieux dans les environnements où les travailleurs ont une mobilité réduite, comme sur les chantiers de construction, sous l'eau ou dans l'espace.

Les réseaux 5G et 6G, à l'avenir, constitueront l'infrastructure fondamentale de la téléopération mondiale. Leur latence ultra-faible et leur bande passante accrue permettront des opérations à distance d'une précision et d'une réactivité sans précédent.

La réalité virtuelle et la réalité augmentée continuent d'être développées afin de créer des interfaces de contrôle plus immersives et intuitives. Les opérateurs pourront de plus en plus se déplacer virtuellement sur le site distant et utiliser leurs capacités spatiales naturelles pour guider le robot.

Une autre tendance importante est l'intégration de la robotique en essaim, où plusieurs robots travaillent en coopération. La téléopération d'un essaim de robots présente des défis uniques, mais aussi des opportunités pour améliorer considérablement les capacités d'intervention et d'exploration en cas de catastrophe.

La baisse constante du coût du matériel et des logiciels robotiques rendra la téléopération accessible à un plus grand nombre d'applications et d'organisations. Le système Hugo, par exemple, offre une alternative plus économique au système Da Vinci.

Une autre tendance prometteuse est la combinaison de la téléopération et des systèmes autonomes. Plutôt que l'autonomie complète ou la téléopération totale, les approches hybrides pourraient constituer l'avenir : le robot gère alors de manière autonome les tâches simples ou la navigation, tandis que les décisions complexes ou les situations imprévues sont confiées à un opérateur humain.

Enfin, la coopération internationale en matière de téléopération se développe. La recherche sur les normes internationales et les meilleures pratiques va s'intensifier, notamment dans des secteurs comme la médecine, où la collaboration transfrontalière est probable.

Le rôle définitif de la téléopération dans l'avenir de la civilisation

La téléopération est bien plus qu'un simple gadget technologique ou une solution ponctuelle pour des cas limites. C'est une technologie transformatrice qui modifie en profondeur les relations entre l'humain et la machine, entre présence locale et globale, et entre risque et sécurité.

Cette technologie repose sur un constat simple : certaines tâches sont inaccessibles aux humains car trop dangereuses, trop isolées, trop précises ou trop exigeantes physiquement. La téléopération résout ce problème par abstraction. Elle dissocie le lieu d’exécution de l’action. Un opérateur à New York peut ainsi déplacer un robot à l’intérieur d’un réacteur nucléaire contaminé avec le même niveau de sécurité et de contrôle que s’il se trouvait dans une salle de contrôle.

Les applications actuelles de la téléopération en chirurgie, dans le domaine spatial, les opérations sous-marines et la gestion des catastrophes témoignent de la pertinence capitale de cette technologie. Chacun de ces domaines démontre que la téléopération est non seulement efficace, mais qu'elle constitue souvent la seule solution pratique à des problèmes critiques.

Les défis, notamment la latence de communication et le retour haptique, ne sont pas insurmontables. Ils nécessitent toutefois une innovation constante dans les réseaux de communication, les algorithmes de contrôle et les interfaces homme-machine. La 5G et les réseaux futurs permettront d'atténuer bon nombre de ces difficultés.

Les préoccupations éthiques sont tout aussi réelles, mais elles ne sont pas propres à la téléopération. Elles relèvent de questions universelles relatives à la technologie, à l'accès, à la responsabilité et à l'équité. Une réglementation réfléchie, des normes internationales et un débat public ouvert seront nécessaires.

À l'avenir, la téléopération ne sera probablement pas remplacée par une autonomie complète, mais plutôt intégrée à celle-ci. Les systèmes hybrides, dans lesquels les robots possèdent des capacités autonomes mais font appel à des opérateurs humains pour les tâches critiques ou en cas d'anomalies, pourraient devenir l'architecture dominante.

Quelle est la conclusion à tirer ? La téléopération incarne une capacité humaine fondamentale : celle de repousser les limites de notre corps. Elle ne remplace pas l’humanité, mais la prolonge. À l’ère de l’automatisation rapide et de l’intelligence artificielle, la téléopération témoigne de la pertinence et de la valeur indéfectibles de l’intelligence, du jugement et du contrôle humains. Elle ne restera pas un domaine de niche, mais deviendra une composante de plus en plus visible et essentielle de l’infrastructure technologique moderne. Le marché se développera, la technologie progressera et la société apprendra à exploiter ses opportunités et à gérer ses risques.

Votre partenaire mondial de marketing et de développement commercial

☑️ Notre langue commerciale est l'anglais ou l'allemand

☑️ NOUVEAU : Correspondance dans votre langue nationale !

Je serais heureux de vous servir, vous et mon équipe, en tant que conseiller personnel.

Vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact ou simplement m'appeler au +49 89 89 674 804 (Munich) . Mon adresse e-mail est : wolfenstein ∂ xpert.digital

J'attends avec impatience notre projet commun.

☑️ Accompagnement des PME en stratégie, conseil, planification et mise en œuvre

☑️ Création ou réalignement de la stratégie digitale et digitalisation

☑️ Expansion et optimisation des processus de vente à l'international

☑️ Plateformes de trading B2B mondiales et numériques

☑️ Pionnier Développement Commercial / Marketing / RP / Salons

Notre expertise industrielle et économique mondiale en matière de développement commercial, de ventes et de marketing

Notre expertise mondiale en matière de développement commercial, de ventes et de marketing - Image : Xpert.Digital

Secteurs d'activité : B2B, digitalisation (de l'IA à la XR), ingénierie mécanique, logistique, énergies renouvelables et industrie

En savoir plus ici :

Un pôle thématique avec des informations et une expertise :

- Plateforme de connaissances sur l'économie mondiale et régionale, l'innovation et les tendances sectorielles

- Recueil d'analyses, d'impulsions et d'informations contextuelles issues de nos domaines d'intervention

- Un lieu d'expertise et d'information sur les évolutions actuelles du monde des affaires et de la technologie

- Plateforme thématique pour les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur les marchés, la numérisation et les innovations du secteur