Relations économiques entre la Chine et Taïwan : un paradoxe d’interdépendance à l’ombre du conflit politique

Version préliminaire d'Xpert

Sélection de voix 📢

Publié le : 12 octobre 2025 / Mis à jour le : 12 octobre 2025 – Auteur : Konrad Wolfenstein

Relations économiques entre la Chine et Taïwan : un paradoxe d'interdépendance à l'ombre du conflit politique – Image : Xpert.Digital

Ennemis et pourtant partenaires : le paradoxe à un milliard de dollars entre la Chine et Taïwan

Fondements et point de départ d'un réseau unique de relations

Les relations économiques entre la République populaire de Chine et Taïwan représentent l'un des paradoxes les plus marquants de l'économie mondiale moderne. Malgré des tensions politiques persistantes et des désaccords fondamentaux sur le statut de Taïwan, les deux rives du détroit de Taïwan ont développé un réseau complexe d'interdépendances économiques qui implique à la fois des dépendances stratégiques et des risques importants. Ces relations se caractérisent par la dichotomie entre antagonisme politique et pragmatisme économique qui caractérise les relations bilatérales depuis des décennies.

Taïwan, officiellement la République de Chine, et la République populaire de Chine n'entretiennent pas de relations diplomatiques de facto. Pourtant, la République populaire est le principal partenaire commercial de Taïwan. Cette apparente contradiction reflète les réalités d'une économie mondialisée où la logique économique prime souvent sur les divergences politiques. Le volume des échanges bilatéraux a atteint un record de 205 milliards de dollars en 2022, soulignant l'immense importance économique de cette relation. Ce chiffre souligne également la complexité de la situation : si la Chine considère Taïwan comme une province renégate et aspire à sa réunification, les deux économies sont étroitement liées.

La dimension géopolitique ajoute une urgence supplémentaire à ces relations économiques. Un conflit armé dans le détroit de Taïwan est considéré comme un risque majeur pour l'économie mondiale, soulignant l'importance des relations bilatérales à l'échelle mondiale. Le rôle central de Taïwan dans les chaînes d'approvisionnement technologiques mondiales, notamment dans la production de semi-conducteurs, confère à ces relations une importance stratégique mondiale. L'entreprise taïwanaise Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) produit environ 90 % des puces logiques de pointe mondiales, démontrant ainsi à la Chine et au reste du monde la vulnérabilité des économies modernes aux perturbations dans cette région.

De l'hostilité à la coopération économique : un changement de paradigme

L'évolution historique des relations économiques sino-taïwanaises est inextricablement liée à l'histoire politique des deux parties. Après la défaite du Kuomintang lors de la guerre civile chinoise en 1949 et son repli sur Taïwan, un état de confrontation militaire et d'isolement économique a prévalu pendant des décennies. Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que cette situation a commencé à changer radicalement.

En 1987, les Taïwanais furent autorisés à se rendre en République populaire de Chine pour la première fois depuis 1949. Cet assouplissement, apparemment minime, marqua le début d'une ouverture progressive qui allait avoir des conséquences économiques considérables. La fin de la loi martiale à Taïwan en 1991 et la fin unilatérale de l'état de guerre avec la République populaire de Chine qui en résulta ouvrirent la voie à une détente accrue. Ces changements politiques créèrent les conditions des premiers pourparlers directs entre les deux parties à Singapour en 1993, mais ceux-ci furent interrompus en 1995.

Le véritable tournant s'est toutefois produit au début des années 1990, avec l'ouverture progressive au commerce indirect. Les hommes d'affaires taïwanais ont exploité de manière spectaculaire les opportunités offertes par ce commerce, créant des liens économiques que Pékin a délibérément cherché à exploiter. Entre 1991 et 2022, les entreprises taïwanaises ont investi 203 milliards de dollars américains dans l'économie chinoise, ce qui en fait l'un des investisseurs les plus importants. Ces investissements ont joué un rôle crucial dans la transformation de l'économie chinoise, car Taïwan, pionnier du capitalisme, a transféré capitaux et savoir-faire à la République populaire, facilités par la culture et la langue communes.

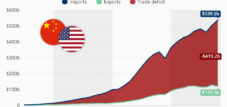

L'intensification des relations commerciales a été remarquable : le volume des échanges bilatéraux est passé de 18 milliards de dollars en 2002 à 205 milliards de dollars en 2022. Cette évolution démontre comment les intérêts économiques peuvent surmonter les obstacles politiques, même lorsque des divergences politiques fondamentales subsistent. Le tournant a eu lieu en 2008 avec l'élection de Ma Ying-jeou à la présidence de Taïwan, qui a poursuivi un programme pro-chinois et a repris les négociations suspendues en 1995.

L'anatomie de l'interdépendance économique : structures et mécanismes

Les relations économiques actuelles entre la Chine et Taïwan se caractérisent par plusieurs particularités structurelles qui soulignent leur complexité et leur importance stratégique. Le cadre institutionnel le plus important est l'Accord-cadre de coopération économique (ECFA), signé en 2010, qui prévoyait la réduction des droits de douane et des restrictions commerciales entre les deux parties.

L'ECFA a libéralisé la circulation des personnes et des biens et a inclus des dispositions pour la protection des investissements. Après une période de transition, 539 produits taïwanais ont été autorisés à être exportés en franchise de droits vers la Chine continentale. Cela représentait environ 16 % des exportations vers la République populaire de Chine à l'époque et affectait des flux de marchandises évalués à près de 14 milliards de dollars américains. Les industries chimique et automobile taïwanaises, ainsi que la construction mécanique, ont particulièrement bénéficié de la nouvelle réglementation. À l'inverse, la réglementation affectait 267 marchandises exportées de la République populaire de Chine vers Taïwan, pour une valeur de près de trois milliards de dollars américains.

L'asymétrie structurelle des relations commerciales est évidente dans les chiffres actuels : en 2024, près de 40 % des exportations taïwanaises étaient encore destinées à la République populaire de Chine ou à Hong Kong, bien que cette part soit en baisse, tombant à 31,7 % en 2024, son plus bas niveau depuis 23 ans. Ces chiffres illustrent à la fois l'importance continue du marché chinois pour Taïwan et les efforts croissants de diversification.

La structure sectorielle des relations commerciales révèle une division claire du travail : Taïwan exporte principalement des composants électroniques et des semi-conducteurs de haute qualité vers la Chine, tandis qu'elle importe des matières premières telles que des terres rares et des composants électroniques de moindre qualité issus de la production de masse. L'électronique, notamment les puces semi-conductrices, domine les exportations taïwanaises vers la Chine. Cette division du travail met en évidence la dépendance mutuelle : Taïwan dépend des matières premières chinoises, tandis que la Chine ne peut se passer des technologies de pointe taïwanaises.

La situation actuelle : entre records commerciaux et tensions croissantes

La situation actuelle des relations économiques sino-taïwanaises se caractérise par une constellation paradoxale : d’un côté, les volumes d’échanges ont atteint de nouveaux records, tandis que, de l’autre, les tensions politiques et les efforts stratégiques visant à minimiser les risques s’intensifient. Taïwan a enregistré en 2024 son deuxième meilleur chiffre d’affaires extérieur de son histoire, avec un volume total d’exportations de 475 milliards de dollars.

Malgré les tensions politiques persistantes, la Chine et Hong Kong sont restées la principale destination des exportations taïwanaises en 2024, même si leur part combinée a chuté à 31,7 %. Parallèlement, les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 46,1 % pour atteindre le chiffre record de 111,4 milliards de dollars, faisant des États-Unis le deuxième partenaire d'exportation de Taïwan, surpassant les pays de l'ASEAN. Cette évolution reflète la stratégie délibérée de diversification des marchés de Taïwan, connue sous le nom de « Nouvelle politique en direction du Sud ».

Les flux d'investissement montrent également des changements significatifs : les investissements étrangers approuvés par Taiwan (hors Chine) se sont élevés à environ 44,9 milliards de dollars US en 2024, soit une augmentation de 91 % par rapport à 2023. Dans le même temps, les investissements taïwanais en Chine ont chuté à un niveau record de 3 milliards de dollars US en 2023, signalant un changement significatif dans la stratégie d'investissement des entreprises taïwanaises.

La dimension technologique de la relation reste particulièrement sensible. La Chine est fondamentalement dépendante de l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs, tandis que Taïwan cherche simultanément à tirer parti de sa position stratégique dans ce domaine. TSMC, par exemple, n'autorise l'exportation de certaines puces hautes performances vers la Chine que sur autorisation depuis fin 2024, ce qui témoigne de la politisation croissante des relations économiques.

Étude de cas 1 : L'accord ECFA comme reflet des relations bilatérales

L'Accord-cadre de coopération économique (ECFA) de 2010 illustre parfaitement la complexité et les contradictions des relations économiques sino-taïwanaises. Cet accord a marqué à la fois l'aboutissement d'un rapprochement économique et le catalyseur de controverses politiques qui continuent de résonner aujourd'hui.

Les négociations et la signature de l'ECFA ont eu lieu dans un contexte de relative détente politique sous le président taïwanais Ma Ying-jeou, qui menait une politique de rapprochement avec la Chine. L'accord, signé à Chongqing le 29 juin 2010, prévoyait, entre autres, la réduction progressive, voire la suppression, des droits de douane sur certains produits d'exportation et engageait les deux parties à l'ouverture mutuelle de certains secteurs de marché, tels que la banque, l'assurance et la santé.

L'impact économique de l'ECFA a été mesurable : Taïwan a pu accroître significativement ses exportations dans certains secteurs, notamment la chimie, l'automobile et la construction mécanique. La libéralisation des échanges a intensifié des relations économiques déjà étroites. Cependant, elle a également créé de nouvelles dépendances, de plus en plus perçues d'un œil critique à Taïwan.

Les conséquences politiques de l'ECFA furent toutefois controversées et durables. L'opposition, en particulier le Parti démocrate progressiste (DPP), craignait une dépendance économique et politique excessive envers la Chine et des conséquences négatives pour l'économie nationale. Ces inquiétudes se sont concrétisées en 2014 par les manifestations du Mouvement des Tournesols contre un projet d'accord de suivi sur les services, resté non signé par la suite et contribuant à la défaite de Ma Ying-jeou deux ans plus tard.

Ce dernier événement marque la fin d'une époque : la Chine a annoncé en 2024 la fin des concessions tarifaires sur 134 produits au titre de l'ECFA, à compter du 15 juin. Cette mesure a été prise en réponse au discours d'investiture du président Lai Ching-te, qui a souligné l'égalité entre Taïwan et la Chine. Bien que les produits concernés ne représentent qu'environ 2 % des exportations totales, cette décision marque une nouvelle phase dans les relations, où les instruments économiques seront de plus en plus utilisés à des fins politiques.

Étude de cas 2 : Foxconn et la réorientation des entreprises taïwanaises

Le développement du géant taïwanais de l'électronique Foxconn (Hon Hai Precision Industry) illustre les défis stratégiques et les processus d'adaptation des entreprises taïwanaises dans le contexte de l'évolution des relations sino-taïwanaises. Premier sous-traitant mondial de produits électroniques et premier fabricant d'iPhone d'Apple, Foxconn incarne l'ambivalence de l'interdépendance économique entre les deux rives du détroit de Taïwan.

Foxconn a établi une présence massive en Chine au fil des décennies et emploie des centaines de milliers de personnes dans ses usines. L'entreprise a joué un rôle essentiel dans la transformation de la Chine en puissance industrielle mondiale de produits électroniques. Parallèlement, sa récente réorientation stratégique met en lumière l'évolution de l'environnement géopolitique et économique.

D'une part, Foxconn poursuit le développement de ses activités en Chine : en 2024, l'entreprise a annoncé un investissement d'un milliard de yuans (137,5 millions de dollars américains) pour la construction d'un nouveau siège social à Zhengzhou, qui abrite déjà la plus grande usine d'iPhone au monde. Par ailleurs, Foxconn a investi 600 millions de yuans dans une nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques dans la même ville, soulignant ainsi sa stratégie de diversification au-delà de la production d'iPhone.

Foxconn poursuit quant à elle une stratégie de diversification distincte : l'entreprise prévoit de construire une usine de production d'iPhone dans le sud de l'Inde, pour un investissement compris entre 700 millions et 1 milliard de dollars. Taïwan a approuvé les plans d'investissement de Foxconn en Inde et aux États-Unis, pour un montant de plus de 2,2 milliards de dollars en 2025. Cette diversification géographique reflète à la fois les efforts visant à atténuer les risques et à s'adapter à l'évolution des stratégies de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'investissement prévu de 800 millions de dollars par Foxconn dans le fabricant chinois de puces électroniques Tsinghua Unigroup est particulièrement remarquable. Cet investissement témoigne de la volonté constante des entreprises taïwanaises d'investir dans les entreprises technologiques chinoises lorsque des opportunités commerciales rentables se présentent, malgré les tensions politiques. Parallèlement, il met en lumière les arbitrages complexes entre opportunités économiques et risques géopolitiques auxquels les entreprises taïwanaises sont confrontées.

Notre expertise en Chine en matière de développement commercial, de ventes et de marketing

Secteurs d'activité : B2B, digitalisation (de l'IA à la XR), ingénierie mécanique, logistique, énergies renouvelables et industrie

En savoir plus ici :

Un pôle thématique avec des informations et une expertise :

- Plateforme de connaissances sur l'économie mondiale et régionale, l'innovation et les tendances sectorielles

- Recueil d'analyses, d'impulsions et d'informations contextuelles issues de nos domaines d'intervention

- Un lieu d'expertise et d'information sur les évolutions actuelles du monde des affaires et de la technologie

- Plateforme thématique pour les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur les marchés, la numérisation et les innovations du secteur

Dépendance asymétrique : qui tire les ficelles économiques ?

Défis structurels et risques systémiques

Les relations économiques sino-taïwanaises sont confrontées à de nombreux défis structurels qui remettent en question leur stabilité et leur viabilité future. Ces défis découlent de la situation unique où une interdépendance économique intense coexiste avec des divergences politiques fondamentales.

La dépendance asymétrique représente l'un des principaux défis. Si la Chine est le premier partenaire commercial de Taïwan, ce dernier ne représente qu'une faible part de son commerce extérieur. Cette asymétrie confère à la Chine un pouvoir de pression considérable, de plus en plus instrumentalisé à des fins politiques. La suspension partielle des avantages de l'ECFA en 2024 n'est qu'un exemple de cette instrumentalisation des relations économiques.

Cette dépendance technologique présente des risques particuliers pour les deux parties. La Chine est fondamentalement dépendante de l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs, notamment des puces de pointe, qui représentent environ 90 % de la production mondiale. Parallèlement, Taïwan a besoin des matières premières et des produits intermédiaires chinois pour ses exportations. Cette dépendance technologique mutuelle crée à la fois des incitations à la stabilité et un potentiel de chantage.

Un autre problème structurel réside dans la politisation croissante des relations économiques. Alors que les flux commerciaux et d'investissement bilatéraux étaient autrefois principalement déterminés par des considérations économiques, ceux-ci sont de plus en plus éclipsés par des considérations géopolitiques. Cela engendre une incertitude pour les entreprises et peut compromettre l'efficacité de la coopération économique à long terme.

L'évolution démographique des deux sociétés pose des défis supplémentaires. Taïwan est confrontée à un vieillissement rapide de sa population, ce qui entraîne une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et des difficultés d'ajustement économique. La Chine, quant à elle, traverse une phase de transition économique et est confrontée à des défis tels que l'affaiblissement du marché immobilier, un chômage élevé des jeunes et une baisse des investissements étrangers.

La dimension extérieure des défis est exacerbée par les tensions géopolitiques croissantes entre les États-Unis et la Chine. Les entreprises taïwanaises sont de plus en plus contraintes de choisir leur camp, ce qui complexifie leur stratégie traditionnelle de passerelle économique. Les restrictions américaines à l'exportation de technologies de semi-conducteurs vers la Chine exercent une pression sur les entreprises taïwanaises et les obligent à procéder à des ajustements coûteux de leurs modèles économiques.

Réalignement stratégique et perspectives d'avenir

L'avenir des relations économiques sino-taïwanaises sera fortement influencé par les réalignements stratégiques des deux parties. Taïwan poursuit une double stratégie de découplage sélectif et de diversification, tandis que la Chine oscille entre incitations économiques et pressions politiques.

La « Nouvelle politique en direction du Sud » de Taïwan, mise en œuvre depuis 2016, vise à réduire sa dépendance économique à la Chine en renforçant ses liens avec 18 pays d'Asie du Sud, du Sud-Est et d'Océanie. Les résultats de cette politique sont mesurables : en 2022, le total des investissements taïwanais dans les pays ciblés a dépassé pour la première fois les investissements en Chine. Les exportations vers les pays de l'ASEAN ont atteint un niveau record de 87,8 milliards de dollars US en 2024, soulignant l'efficacité de cette stratégie de diversification.

La dimension technologique des relations futures sera cruciale. Taïwan investit massivement dans la recherche et le développement et a attiré un montant record de 805 millions de dollars d'investissements étrangers en R&D en 2024. Des entreprises allemandes comme Infineon, Zeiss et SAP, ainsi que des entreprises américaines comme Nvidia, AMD et Amazon Web Services, ont implanté des centres de R&D à Taïwan. Ce développement renforce la position de Taïwan comme pôle technologique tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des marchés locaux.

La stratégie chinoise demeure double : d’un côté, Pékin continue de miser sur les incitations économiques et les projets d’intégration, et de l’autre, accroît la pression politique et militaire. La Chine continue de privilégier la « réunification pacifique » et investit dans une stratégie à deux volets combinant incitations économiques et mesures coercitives. Parmi les exemples économiques, on peut citer les projets visant à « approfondir la coopération en matière d’innovation et de développement entre les deux rives » et la création de nouveaux bureaux gouvernementaux pour travailler avec Taïwan.

Les prévisions à moyen terme pour la période 2025-2027 sont marquées par une incertitude considérable. D'un côté, les fondamentaux économiques restent solides : Taïwan anticipe une croissance du PIB comprise entre 1,6 et 3,6 % pour 2025, cette large fourchette reflétant l'incertitude quant à la politique commerciale de la nouvelle administration américaine. De l'autre, les tensions géopolitiques s'intensifient : le gouvernement taïwanais considère 2027 comme une année critique en cas d'attaque chinoise, susceptible d'impacter fondamentalement les relations économiques.

Les perspectives à long terme dépendent essentiellement de la capacité des deux parties à dissocier coopération économique et conflit politique. Si les incitations économiques à poursuivre la coopération demeurent fortes, la montée des tensions géopolitiques pourrait éclipser cette logique. Un facteur crucial sera le développement de relations commerciales et d'investissement alternatives permettant aux deux parties de poursuivre leurs objectifs économiques sans interdépendance excessive.

Synthèse et évaluation de l'interdépendance économique

Les relations économiques entre la Chine et Taïwan représentent un phénomène unique dans l'économie internationale : elles allient une interdépendance économique intense à un antagonisme politique fondamental. Cette constellation a fait preuve d'une stabilité remarquable au cours des trois dernières décennies, mais elle est confrontée à des défis structurels croissants.

L'évolution historique, depuis la séparation économique totale des années 1980 jusqu'à un volume d'échanges bilatéraux de plus de 200 milliards de dollars, illustre la capacité de la logique économique à surmonter les obstacles politiques. Les investissements taïwanais, à hauteur de 203 milliards de dollars entre 1991 et 2022, ont non seulement contribué à la transformation de l'économie chinoise, mais ont également créé des structures de dépendance complexes qui posent des dilemmes stratégiques aux deux parties.

La phase actuelle se caractérise par un tournant : si la taille absolue des relations économiques reste impressionnante, des tendances claires à la diversification et à la minimisation des risques se dessinent. La mise en œuvre réussie par Taïwan de la « Nouvelle politique en direction du Sud » et la réduction de la part de la Chine dans ses exportations à son plus bas niveau depuis 23 ans témoignent d’un réalignement stratégique qui dépasse les fluctuations politiques à court terme.

L'analyse systématique des études de cas de l'ECFA et de Foxconn révèle la complexité des processus d'adaptation : si les cadres institutionnels comme l'ECFA sont soumis aux fluctuations politiques et peuvent être instrumentalisés, les entreprises font preuve d'une remarquable flexibilité pour s'adapter aux conditions changeantes. L'expansion et la diversification simultanées de Foxconn illustrent la manière pragmatique dont les acteurs économiques réagissent aux incertitudes géopolitiques.

Les défis structurels – dépendances asymétriques, vulnérabilités technologiques et politisation croissante – sont réels et risquent de s'intensifier. Néanmoins, plusieurs facteurs plaident en faveur d'une coopération économique continue, quoique modifiée : la complémentarité technologique, les coûts élevés d'un découplage complet et l'existence d'intérêts économiques communs malgré les divergences politiques.

L'avenir des relations économiques sino-taïwanaises sera moins façonné par une logique binaire de rapprochement ou de séparation que par un processus progressif de rééquilibrage. Si l'importance relative des relations bilatérales est susceptible de diminuer, elle restera significative en termes absolus. Le défi pour les deux parties est de façonner ce rééquilibrage de manière à préserver l'efficacité économique sans créer ni renforcer de dépendances critiques.

En définitive, les relations économiques sino-taïwanaises illustrent à la fois les limites et les possibilités de la diplomatie économique dans un monde de plus en plus politisé. Elles démontrent qu'une interdépendance économique intense ne résout pas automatiquement les conflits politiques, mais peut certainement favoriser la stabilité et rendre les escalades plus coûteuses. L'enjeu consiste à comprendre et à exploiter ces dynamiques sans nourrir d'espoirs naïfs quant à l'autonomie des relations économiques.

Votre partenaire mondial de marketing et de développement commercial

☑️ Notre langue commerciale est l'anglais ou l'allemand

☑️ NOUVEAU : Correspondance dans votre langue nationale !

Je serais heureux de vous servir, vous et mon équipe, en tant que conseiller personnel.

Vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact ou simplement m'appeler au +49 89 89 674 804 (Munich) . Mon adresse e-mail est : wolfenstein ∂ xpert.digital

J'attends avec impatience notre projet commun.

☑️ Accompagnement des PME en stratégie, conseil, planification et mise en œuvre

☑️ Création ou réalignement de la stratégie digitale et digitalisation

☑️ Expansion et optimisation des processus de vente à l'international

☑️ Plateformes de trading B2B mondiales et numériques

☑️ Pionnier Développement Commercial / Marketing / RP / Salons

Support B2B et SaaS pour SEO et GEO (recherche IA) combinés : la solution tout-en-un pour les entreprises B2B

Support B2B et SaaS pour SEO et GEO (recherche IA) combinés : la solution tout-en-un pour les entreprises B2B - Image : Xpert.Digital

La recherche IA change tout : comment cette solution SaaS révolutionne à jamais vos classements B2B.

Le paysage numérique des entreprises B2B est en pleine mutation. Sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, les règles de la visibilité en ligne sont en pleine mutation. Être visibles dans la masse numérique, mais aussi être pertinentes auprès des décideurs pertinents, a toujours été un défi pour les entreprises. Les stratégies traditionnelles de référencement et de gestion de la présence locale (géomarketing) sont complexes, chronophages et souvent confrontées à des algorithmes en constante évolution et à une concurrence féroce.

Et s'il existait une solution qui non seulement simplifie ce processus, mais le rende aussi plus intelligent, plus prédictif et bien plus efficace ? C'est là qu'entre en jeu l'association d'un support B2B spécialisé et d'une puissante plateforme SaaS (Software as a Service), spécialement conçue pour les besoins du SEO et de l'optimisation pour les moteurs de recherche (GEO) à l'ère de l'IA.

Cette nouvelle génération d'outils ne repose plus uniquement sur l'analyse manuelle des mots clés et les stratégies de backlinks. Elle exploite désormais l'intelligence artificielle pour comprendre plus précisément l'intention de recherche, optimiser automatiquement les facteurs de classement locaux et réaliser une analyse concurrentielle en temps réel. Il en résulte une stratégie proactive, basée sur les données, qui confère aux entreprises B2B un avantage décisif : elles sont non seulement trouvées, mais aussi perçues comme faisant autorité dans leur niche et leur zone géographique.

Voici la symbiose entre le support B2B et la technologie SaaS basée sur l'IA qui transforme le marketing SEO et GEO et comment votre entreprise peut en bénéficier pour croître durablement dans l'espace numérique.

En savoir plus ici :