La Chine et le Neijuan du surinvestissement systématique : le capitalisme d'État comme accélérateur de croissance et piège structurel

Version préliminaire d'Xpert

Sélection de voix 📢

Publié le : 20 octobre 2025 / Mis à jour le : 20 octobre 2025 – Auteur : Konrad Wolfenstein

La Chine et le Neijuan du surinvestissement systématique : le capitalisme d'État comme accélérateur de croissance et piège structurel – Image : Xpert.Digital

Quand la politique industrielle de l'État se dévore elle-même : l'industrie solaire chinoise sous l'emprise du Neijuan

Comment un surinvestissement systématique a transformé une réussite autrefois célébrée en une crise structurelle menaçant l'existence même

L'anatomie d'un paradoxe de politique industrielle : pourquoi la domination solaire de la Chine devient un défi mondial

En une quinzaine d'années, la Chine a connu une ascension sans précédent et est devenue la puissance mondiale incontestée du secteur photovoltaïque. Avec une part de marché de plus de 95 % pour le polysilicium destiné aux applications solaires, 97 % pour les wafers, 85 % pour les cellules solaires et 75 % pour les modules, le pays domine pratiquement toutes les étapes de la chaîne de valeur. Cette domination apparaît à première vue comme le triomphe d'une politique industrielle ciblée de l'État et de l'innovation technologique. Mais derrière ces chiffres de production impressionnants se cache une crise systémique fondamentale qui révèle clairement les limites d'une allocation centralisée des capitaux.

Le phénomène chinois de Neijuan, initialement décrit comme une involution agricole, décrit une forme de concurrence destructrice sans progrès productif. Dans l'industrie solaire, ce terme se manifeste désormais par des guerres de prix insensées où les fabricants vendent systématiquement en dessous des coûts, mettant ainsi en péril non seulement leur propre existence, mais déstabilisant également l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale. Les quatre plus grands fabricants chinois de modules, Longi, Jinko Solar, Trina Solar et JA Solar, ont déclaré des pertes nettes combinées de 11 milliards de yuans, soit environ 1,54 milliard de dollars, au cours du seul premier semestre 2025, soit une augmentation de 150 % par rapport à l'année précédente. Jinko Solar a enregistré une baisse de 32,63 % de son chiffre d'affaires tout en explosant ses pertes, tandis que Longi a subi une baisse de 14 % de ses bénéfices malgré un chiffre d'affaires de 32,8 milliards de yuans.

Cette évolution a des répercussions profondes qui dépassent largement les frontières chinoises. Les fabricants européens et américains ont été presque totalement évincés du marché, et l'industrie solaire allemande, autrefois leader mondial avec des entreprises comme Q-Cells, Solarworld et Centrotherm, a pratiquement disparu. En septembre 2025, Meyer Burger, dernier grand producteur européen, a fermé ses usines allemandes de Bitterfeld-Wolfen et Hohenstein-Ernstthal, entraînant la perte de 600 emplois. La dépendance stratégique de l'Occident à l'égard des chaînes d'approvisionnement chinoises pour une technologie clé de la transition énergétique confronte les décideurs politiques à un conflit fondamental entre protection du climat, souveraineté industrielle et efficacité économique.

Cette analyse examine les mécanismes complexes à l'origine de la crise de l'industrie solaire chinoise à travers une analyse systématique de la genèse historique de la surcapacité induite par le gouvernement, de la dynamique actuelle du marché et des processus de consolidation, de l'impact international sur la concurrence et les relations commerciales, ainsi que des flux d'innovation technologique. Enfin, les implications stratégiques pour les différents acteurs et les scénarios de développement possibles pour les années à venir sont abordés.

Convient à:

- L'industrie chinoise des voitures électriques se dirige vers une consolidation historique, forçant même le leader du marché BYD à fuir.

Le capitalisme d'État comme accélérateur de croissance et piège structurel : l'évolution historique de l'industrie solaire chinoise

Les racines de la crise actuelle de surcapacité remontent à 2010, lorsque le gouvernement central chinois a fait du développement des énergies renouvelables une priorité stratégique. Cette décision reposait sur le constat lucide que la Chine accusait un retard technologique sur les constructeurs occidentaux et japonais dans le domaine des moteurs à combustion interne conventionnels, mais qu'elle pouvait combler cet écart en réalisant un bond technologique vers les véhicules électriques et l'énergie solaire. S'en est suivie l'une des campagnes de soutien industriel les plus complètes et les plus coordonnées de l'histoire économique moderne.

Entre 2010 et 2023, on estime que 200 milliards de dollars ont été injectés dans le secteur photovoltaïque sous forme de primes à l'achat direct, d'exonérations fiscales, de financements d'infrastructures et de subventions à la recherche. Ce soutien s'est manifesté de plusieurs manières. Les acheteurs de systèmes solaires ont bénéficié de remises allant jusqu'à 30 % sur les systèmes destinés aux utilisateurs finaux, tandis qu'une exonération de la TVA pendant dix ans a encore davantage fait baisser les prix. Parallèlement, les gouvernements provinciaux et locaux ont investi des milliards dans le développement de capacités de production, souvent sans tenir compte de la demande réelle ni de la rentabilité à long terme. L'Institut de Kiel pour l'économie mondiale a calculé que BYD a reçu à elle seule plus de 2 milliards d'euros de subventions dans le secteur automobile en 2022, même si l'aide réelle était probablement nettement supérieure. Un montant comparable a probablement été injecté dans l'industrie solaire.

Cette politique a initialement connu un succès spectaculaire. Le nombre de fabricants chinois de panneaux photovoltaïques a explosé, passant d'une poignée en 2010 à plus de 500 en 2018. La Chine est devenue le premier producteur mondial de batteries lithium-ion, contrôlant environ 75 % de la capacité mondiale de fabrication de modules solaires et plus de la moitié de la transformation de matières premières critiques telles que le lithium, le cobalt et le graphite en 2023. L'expansion de la capacité photovoltaïque nationale a atteint un nouveau record de 277,57 gigawatts en 2024, soit une augmentation de 28,3 % par rapport à l'année précédente. La capacité installée cumulée a ainsi atteint 887 gigawatts, soit plus que tous les autres pays réunis.

Cependant, parallèlement à cette croissance quantitative, des déséquilibres structurels se sont accumulés. Bien que les subventions du gouvernement central aient officiellement pris fin en 2022, elles ont été partiellement compensées par des subventions régionales et des prêts gouvernementaux généreux. Plus important encore, les capacités de production accumulées au fil des ans ont progressé bien plus vite que la demande réelle. La capacité de production de polysilicium a quadruplé entre 2022 et 2024, atteignant environ 3,25 millions de tonnes par an, tandis que l'utilisation réelle a stagné à une moyenne de 55 à 70 % de la capacité. Pour les modules, la capacité de production a plus que doublé la demande mondiale, à plus de 800 gigawatts.

Les structures incitatives de la mise en œuvre décentralisée se sont révélées fondamentalement défaillantes. Les collectivités locales ont été encouragées à investir dans leurs capacités de production, sans considération de rationalité macroéconomique, car cela promettait emplois et recettes fiscales. Un problème classique de principal-agent s'est posé : tandis que le gouvernement central cherchait à promouvoir le développement d'industries stratégiques, les gouvernements provinciaux et municipaux poursuivaient principalement des objectifs de développement local à court terme. Il en est résulté une industrie fragmentée, avec des centaines de fabricants, tous produisant des produits similaires avec des capacités se chevauchant.

Ce n'est que lorsque la surcapacité a créé des risques systémiques pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et que la rentabilité est devenue l'exception absolue que les autorités centrales ont réagi en mettant en garde contre une concurrence désordonnée. En août 2025, l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque a appelé à la fin des ventes à perte et a prôné la survie de la concurrence la plus forte, sans toutefois exiger de fermetures de capacités. Cette intervention hésitante met en lumière le dilemme du gouvernement central : d'un côté, il souhaite endiguer une concurrence destructrice, mais de l'autre, il craint des pertes d'emplois massives et une instabilité sociale dues aux fermetures de centrales.

Neijuan signifie littéralement « rouler vers l'intérieur » et est souvent traduit en français par « involution ». Ce terme décrit un phénomène social ou économique caractérisé par une intensification des efforts, de la concurrence et de la complexité, sans pour autant apporter de réels progrès ni d'augmentation des bénéfices.

Le terme est né en anthropologie et a été popularisé par le chercheur culturel américain Clifford Geertz dans les années 1960 pour décrire les processus de développement stagnants. En Chine, le neijuan est devenu un terme internet populaire vers 2020, d'abord dans le contexte universitaire, puis comme symbole d'une pression excessive sur les performances dans les écoles, les universités et les entreprises.

Aujourd'hui, en Chine, le neijuan représente l'état d'une société prisonnière d'une concurrence excessive, par exemple dans le système éducatif, l'emploi ou le marché immobilier. Il décrit le sentiment de ne pas progresser malgré de grands efforts, car tout le monde fait de même. On peut citer comme exemples la culture du travail 996 (travailler de 9 h à 21 h, six jours par semaine), la surcharge de travail dans les entreprises technologiques et la pression extrême pour réussir sur les plans scolaire et professionnel.

En contre-mouvement au Neijuan, le mouvement Tángpíng (« s'allonger ») est né en Chine, prônant un rejet conscient de la pression de la performance et de la compétition. De nombreux jeunes, notamment de la génération Z, critiquent le Neijuan, le qualifiant de « course vers le bas » qui favorise l'épuisement professionnel, l'anxiété et la perte de sens.

La mécanique de l'autodestruction : structures de coûts, acteurs du marché et logique de baisse permanente des prix

La dynamique actuelle du marché de l'industrie solaire chinoise est façonnée par l'interaction complexe de multiples facteurs, dont l'interaction crée une spirale descendante auto-alimentée. Au cœur de cette dynamique se trouve le problème économique classique de surcapacité dans les secteurs à coûts fixes élevés et faibles coûts variables. La production de modules solaires nécessite des investissements importants en équipements, outillage et recherche, tandis que les coûts supplémentaires par module supplémentaire sont relativement faibles. En situation de surcapacité structurelle, toute vente supplémentaire, dès lors qu'elle dépasse les coûts variables, constitue une marge contributive aux coûts fixes. Cela constitue une puissante incitation à des baisses de prix agressives, même si cela érode la rentabilité globale du secteur.

La réalité des prix est dramatique. Entre le premier et le deuxième trimestre 2025, les modules d'exportation chinois ont connu une baisse moyenne de leur prix FOB de 28 %. Les prix des modules sont tombés entre 0,07 et 0,09 dollar par watt, un niveau qui pousse même les fabricants performants en dessous de leurs coûts de production. En octobre 2024, l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque a fixé un prix de référence de 0,68 yuan par watt comme coût minimum absolu pour une production de haute qualité, mais même ce seuil a été régulièrement sous-coté sur le marché spot. Les prix du polysilicium sont passés de 65 yuans par kilogramme à 40 yuans, ceux des plaquettes ont été divisés par deux, passant de 2 yuans à 1 yuan, et ceux des cellules solaires TOPCon sont passés de 0,45 à moins de 0,30 yuan par watt.

L'impact sur les finances des entreprises est dévastateur. La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie solaire chinoise est tombée à seulement 4,3 % en 2024. Les entreprises clés de la chaîne d'approvisionnement ont subi une baisse moyenne de leur chiffre d'affaires de 28,8 % et une chute de leurs bénéfices de 72,2 %. Le délai moyen de recouvrement des créances clients (DSO) a augmenté de façon spectaculaire, passant de 69 jours en 2023 à 180 jours en 2024, signalant clairement des problèmes de liquidité sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

La structure du marché renforce encore cette dynamique. À l'avant-garde se trouvent de grands fabricants intégrés verticalement, tels que Longi, Jinko Solar et Trina Solar, qui exploitent des chaînes de valeur complètes, du polysilicium au module fini. Cette intégration verticale offre des avantages significatifs en termes de coûts : les estimations indiquent une réduction de 30 % des coûts par rapport aux concurrents qui doivent externaliser les composants. Le contrôle des approvisionnements critiques permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'offrir une flexibilité stratégique en matière de prix et une protection contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Un deuxième groupe est constitué de centaines de PME, produisant souvent moins de 5 000 unités par mois et fonctionnant bien en deçà de leurs capacités de production rentables. Nombre de ces acteurs survivent uniquement grâce au soutien des collectivités locales, compte tenu de leur importance pour l'emploi et les chaînes d'approvisionnement régionales. Ces entreprises contribuent largement à la surcapacité, car elles ne disposent ni de la taille nécessaire pour réaliser des économies d'échelle ni de l'expertise technologique nécessaire pour différencier leurs produits.

Convient à:

- Stabilité sociale sur tout: la Chine soutient les entreprises de perte et les coûts des priorités politiques

La concentration de la chaîne d'approvisionnement en cellules de batterie exacerbe encore la dynamique concurrentielle. CATL, premier fabricant mondial de cellules de batterie pour véhicules électriques, contrôle environ 38 % du marché mondial. Cette concentration, similaire à celle de la production de polysilicium, où les quatre plus grands fabricants chinois contrôlent environ 70 % des capacités, confère aux fabricants intégrés verticalement un pouvoir de négociation considérable sur les producteurs de modules purement industriels.

Un autre facteur crucial est le cadre réglementaire. Après l'expiration des subventions à l'achat direct en 2022, le gouvernement a mis en place en 2024 un programme de reprise offrant aux acheteurs jusqu'à 20 000 yuans pour l'achat de nouveaux systèmes solaires en échange de la mise au rebut des anciens. Si ce programme, doté d'un budget équivalent à 11 milliards de dollars, stimule la demande, il accroît également la pression sur les prix, les fabricants étant obligés d'offrir des remises supplémentaires pour bénéficier de cette incitation.

Le moment de vérité : les indicateurs quantitatifs d'une industrie à la croisée des chemins

L'état actuel de l'industrie solaire chinoise peut être précisément analysé par une série d'indicateurs quantitatifs qui dressent un tableau contrasté entre réussites macroéconomiques et perturbations microéconomiques. Côté demande, les chiffres sont impressionnants. En 2024, la Chine a installé 277,57 gigawatts de modules solaires, soit une augmentation de 28,3 % par rapport à l'année précédente et plus que tous les autres pays réunis. La capacité photovoltaïque installée cumulée a atteint 887 gigawatts fin 2024, une ampleur qui semblait impensable il y a seulement dix ans. La part du solaire et de l'éolien dans le mix électrique chinois a dépassé pour la première fois la barre des 50 % pour les nouvelles installations.

Du côté de la production, les volumes ont continué d'augmenter malgré la baisse des prix. La production de polysilicium a augmenté de 23,6 % pour atteindre 1,82 million de tonnes, celle de wafers de 12,7 % pour atteindre 753 gigawatts, celle de cellules de 10,6 % pour atteindre 654 gigawatts et celle de modules de 13,5 % pour atteindre 588 gigawatts. Cette hausse soutenue de la production malgré des marges catastrophiques met en évidence l'irrationalité de la concurrence : les fabricants continuent de produire car chaque unité génère une contribution marginale supérieure aux coûts variables, même lorsque l'entreprise globale est déficitaire.

Mais ces chiffres de volume masquent des tendances de rentabilité alarmantes. Sur les 129 marques de véhicules électriques actives en Chine, les analystes prévoient que seules 15 seront financièrement viables d'ici 2030. Une consolidation similaire est prévue pour l'industrie solaire. Jinko Solar, le dernier grand fabricant chinois de panneaux photovoltaïques coté au Nasdaq américain, a enregistré une baisse de 32,63 % de son chiffre d'affaires au premier semestre 2025, malgré une augmentation de ses volumes de vente de plus de 50 %. Les marges bénéficiaires brutes ont diminué dans l'ensemble du secteur, tandis que la marge bénéficiaire nette de l'ensemble de l'industrie solaire chinoise est tombée à seulement 4,3 % en 2024, contre plus de 10 % pour les fabricants nord-américains.

La situation de surcapacité se reflète dans les chiffres. La Chine dispose d'une capacité de production de plus de 800 gigawatts de modules par an, alors que la demande mondiale est d'environ 600 gigawatts. La capacité installée de polysilicium est d'environ 3,25 millions de tonnes par an, tandis que la demande réelle est d'environ 2 millions de tonnes. Les taux d'utilisation des capacités chutent considérablement : les fabricants de polysilicium ne produisent qu'à 55 à 70 % de leur capacité, tandis que les fabricants de modules fonctionnent en moyenne à 65 % de leur capacité.

Les stocks ont atteint des niveaux critiques. Les stocks de polysilicium ont atteint 400 000 tonnes fin 2024, soit suffisamment pour plusieurs mois de production. Aux États-Unis, les stocks des importateurs se sont réduits à seulement 100 mégawatts pour un fournisseur majeur, signe de hausses de prix attendues et de goulets d'étranglement de l'offre. Cet écart entre les entrepôts chinois débordés et les stocks occidentaux épuisés illustre la fragmentation du marché mondial.

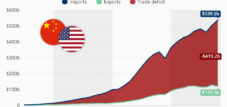

La dimension internationale exacerbe le dilemme. Les exportations solaires chinoises ont atteint de nouveaux records en 2024, mais cette offensive exportatrice se heurte de plus en plus à une résistance protectionniste. Depuis octobre 2024, l'Union européenne a imposé des droits de douane compensatoires supplémentaires compris entre 17,0 et 35,3 %, en plus des droits de douane habituels de 10 % à l'importation. Les États-Unis ont exclu de fait les modules solaires chinois du marché par le biais de droits de douane de 50 % et de prélèvements combinés de plus de 100 % sur les véhicules électriques. En réponse, la Chine a augmenté les réductions de taxes à l'exportation sur les produits solaires de 13 à 9 % pour août 2025 afin de stabiliser les marchés intérieurs et de contrer l'offre excédentaire.

Ces barrières commerciales empêchent les fabricants chinois de réduire leur surcapacité en exportant vers les marchés développés. Les autres marchés d'exportation, comme l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, présentent un potentiel de croissance, mais un pouvoir d'achat nettement inférieur et des volumes de marché plus faibles. Alors que les pays africains ont importé 60 % de modules supplémentaires de Chine entre juillet 2024 et juin 2025, soit une multiplication par six depuis 2021, l'Afrique dans son ensemble compte moins de 50 000 véhicules électriques installés et une capacité solaire totale bien inférieure à 100 gigawatts.

Notre expertise en Chine en matière de développement commercial, de ventes et de marketing

Secteurs d'activité : B2B, digitalisation (de l'IA à la XR), ingénierie mécanique, logistique, énergies renouvelables et industrie

En savoir plus ici :

Un pôle thématique avec des informations et une expertise :

- Plateforme de connaissances sur l'économie mondiale et régionale, l'innovation et les tendances sectorielles

- Recueil d'analyses, d'impulsions et d'informations contextuelles issues de nos domaines d'intervention

- Un lieu d'expertise et d'information sur les évolutions actuelles du monde des affaires et de la technologie

- Plateforme thématique pour les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur les marchés, la numérisation et les innovations du secteur

Ceinture solaire africaine : la stratégie de la Chine pour de nouveaux marchés et matières premières

Stratégies divergentes face au Neijuan : la Chine contre l'Occident

Les réactions à la crise structurelle de surcapacité suivent des schémas fondamentalement différents selon les acteurs, se manifestant selon des lignes de fracture géopolitiques et économiques systémiques. L'approche chinoise combine intervention administrative et mécanismes de marché prudents, tandis que les acteurs occidentaux oscillent entre protectionnisme et coopération pragmatique.

Du côté chinois, Pékin riposte à cette involution par une série de mesures administratives. Celles-ci vont d'un contrôle plus strict des prix à des restrictions sur les nouvelles usines et à la fermeture des opérations inefficaces, en passant par la limitation de la course aux subventions entre les provinces. Dans la production de silicium, un tiers des capacités existantes doit être supprimé. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a restreint la construction de nouvelles usines de polysilicium et exigé des entreprises qu'elles réduisent leur utilisation. En conséquence, les principaux fabricants ne produisent désormais qu'à 55 à 70 % de leurs capacités, ce qui a entraîné une hausse de 48 % des prix du polysilicium pour le seul mois de septembre 2025.

En décembre 2024, 33 grandes entreprises chinoises du secteur du polysilicium et de l'énergie solaire ont convenu de réduire leur production, suivant l'exemple de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Cet accord attribue des quotas de production aux entreprises participantes en fonction de leur part de marché, de leur capacité et de la demande attendue. Les poids lourds du secteur créent également un fonds pour racheter des installations de production vétustes et réduire leurs capacités de production. Par ailleurs, l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque promeut un contrôle des prix avec un prix minimum de 0,68 yuan par watt pour les modules.

Ces mesures commencent à porter leurs fruits. Les analystes de Wood Mackenzie prévoient une hausse d'environ 9 % des prix des modules solaires et des systèmes de stockage d'énergie à partir du quatrième trimestre 2025. Ces interventions sur le marché mettent fin à une période de prix excessivement bas, entre 0,07 et 0,09 dollar par watt, durant laquelle les fabricants ont gagné des parts de marché, mais ont simultanément subi de lourdes pertes et interrompu leurs investissements.

Mais la durabilité de ces interventions reste sujette à caution. L'ampleur des réductions de production n'a jusqu'à présent pas suffi à résorber les stocks élevés. Il est peu probable que les prix du polysilicium en Chine dépassent 5 dollars le kilogramme avant 2027, à moins que les fabricants ne réduisent plus drastiquement l'offre. De plus, les analystes avertissent qu'une élimination complète des capacités excédentaires pourrait ouvrir la voie à une nouvelle pénurie d'ici 2028, similaire à celle de 2018 à 2020, qui a culminé avec un pic de prix de 39 dollars le kilogramme en 2022.

Du côté occidental, les réflexes protectionnistes dominent les réactions. En octobre 2024, l'Union européenne a imposé des droits de douane punitifs allant de 17 % pour BYD, 18,8 % pour Geely et jusqu'à 35,3 % pour SAIC sur les véhicules électriques chinois, en plus des droits d'importation habituels de 10 %. Pour les modules solaires, l'UE applique depuis des années des droits compensateurs compris entre 3,5 et 11,5 %, selon le fabricant. En janvier 2018, les États-Unis ont initialement imposé des droits de douane de 30 % sur les cellules solaires et les machines à laver, puis des droits supplémentaires de 50 % sur les modules solaires.

Le raisonnement suit un schéma cohérent : les fabricants chinois bénéficient de subventions publiques déloyales, ce qui entraîne des distorsions de concurrence. Dans un rapport de 173 pages de juillet 2024, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) accuse la Chine de manquer de transparence concernant les subventions publiques, notamment dans le secteur photovoltaïque. De nombreux membres doutent de l’exhaustivité des notifications de subventions chinoises et craignent que celles-ci ne faussent les marchés mondiaux et n’encouragent les surcapacités.

La Chine rejette ces allégations, arguant que les gouvernements occidentaux subventionnent massivement leurs industries. La loi américaine sur la réduction de l'inflation prévoit 369 milliards de dollars pour des technologies respectueuses du climat. De plus, l'avantage concurrentiel de la Chine repose principalement sur une concurrence féroce sur son plus grand marché intérieur, ce qui induit une pression à l'innovation et à une production plus efficace. L'Institut de Kiel pour l'économie mondiale reconnaît que les avantages en termes de coûts ne sont pas uniquement dus aux subventions, mais aussi à des politiques industrielles cohérentes, à de faibles coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre, et à l'accès aux matières premières.

Les conséquences des politiques protectionnistes sont ambivalentes. Les droits de douane protègent les emplois nationaux et les capacités industrielles à court terme, mais retardent la décarbonation du secteur des transports et pèsent sur les consommateurs avec des prix plus élevés. Des simulations montrent qu'une guerre tarifaire transatlantique prolongée pourrait réduire de moitié les exportations de l'UE vers les États-Unis à long terme, la charge étant inégalement répartie entre les États membres. De plus, les droits de douane entraînent des mesures de rétorsion susceptibles de nuire à d'autres secteurs industriels.

Le sort des fabricants européens de modules solaires met en évidence les limites des mesures protectionnistes. Meyer Burger, autrefois espoir de la production solaire européenne, a déposé le bilan pour ses filiales allemandes en juin 2025. Selon l'entreprise, les principales raisons étaient les importations bon marché en provenance de Chine et les incertitudes concernant le soutien futur aux énergies renouvelables aux États-Unis et en Europe. Les tentatives de délocalisation de la production d'Allemagne vers les États-Unis ont échoué en raison du changement de politique énergétique de Donald Trump et des menaces de droits de douane à l'importation. De plus, la coalition allemande « feux tricolores » n'est pas parvenue à s'entendre sur un soutien financier supplémentaire à la production nationale en 2023 et 2024. Les programmes européens visant à soutenir une industrie solaire indépendante de la Chine sont jusqu'à présent restés plus théoriques que concrets.

Solarwatt a fermé son usine de production de modules de 300 mégawatts en août 2024, tandis que même des fabricants chinois comme Jinkosolar, Longi Green Technology, Tongwei, Trina Solar et JA Solar ont tous enregistré des pertes massives. Cette évolution marque un tournant fondamental : même les fabricants chinois implantés en Europe souffrent de la guerre des prix, et les petites entreprises européennes n'ont plus aucune chance de survie.

Une approche alternative émerge. Des voix individuelles appellent à une convergence pragmatique des intérêts entre l'Europe et la Chine. La Chine pourrait accepter les exigences internationales de transparence et la localisation des données pour répondre aux préoccupations de sécurité. L'UE et la Chine pourraient convenir d'accords sur des prix minimums comme alternative aux droits de douane, tandis que des accords multilatéraux sur les normes du travail et la discipline des subventions émergeraient. Dans ce scénario, la Chine adopterait des modèles économiques adaptés à la région, ferait produire ses usines européennes pour l'Europe et intégrerait des fournisseurs locaux.

Convient à:

- L'Initiative de la ceinture solaire africaine : le jeu d'échecs géopolitique de la Chine entre domination énergétique et sécurité des matières premières

L'innovation technologique s'impose comme une stratégie de différenciation et une nouvelle dimension concurrentielle

Alors que la guerre des prix fait la une des journaux, un changement technologique fondamental est en cours dans la production de cellules solaires, susceptible de remodeler la dynamique concurrentielle à moyen terme. L'industrie photovoltaïque connaît actuellement une transition rapide des cellules solaires de type P vers les cellules de type N, avec les trois principales technologies TOPCon, HJT et IBC.

TOPCon, abréviation de Tunnel Oxide Passivated Contact, utilise des plaquettes de silicium de type N et une structure de contact de passivation en oxyde de silicium et polysilicium dopé à l'arrière de la cellule. Cette structure améliore le transport des porteurs de charge et réduit les pertes par recombinaison, portant le rendement à 24,5 %, proche de la limite théorique de 28,7 %. Le principal avantage de TOPCon réside dans sa compatibilité avec les lignes de production PERC existantes, qui peuvent être mises à niveau vers TOPCon avec un investissement relativement faible. Cela fait de TOPCon la technologie de type N la plus rentable et explique son rôle prépondérant dans l'expansion des capacités actuelles.

La technologie HJT (Hétérojonction à Couche Mince Intrinsèque) associe des substrats de silicium cristallin à des couches minces de silicium amorphe pour former une structure à hétérojonction. Contrairement à TOPCon, la technologie HJT nécessite de nouvelles lignes de production et représente un processus entièrement indépendant. Les cellules HJT atteignent déjà un rendement de 26 à 27 % en laboratoire et sont considérées comme une technologie prometteuse à moyen et long terme, présentant des avantages pour les structures tandem, le photovoltaïque intégré au bâtiment et les marchés à hautes températures et à faible luminosité. Grâce à la maturation de technologies telles que le remplacement de la pâte d'argent, le cuivrage électrolytique et l'amincissement des plaquettes, la technologie HJT devrait permettre de réduire les coûts et de concurrencer TOPCon.

La pénétration du marché s'effectue à un rythme remarquable. La Chine a décidé de passer entièrement à la technologie de type N ; les investissements dans le type P sont quasiment inexistants. La transition est plus rapide que prévu : les principaux fabricants de premier plan s'appuient principalement sur la technologie TOPCon, tandis que les nouveaux venus complètent leur offre avec HJT et TOPCon. Les principaux fabricants chinois de machines proposent des usines clés en main d'une capacité de plusieurs gigawatts, que les fabricants sans expérience en photovoltaïque peuvent facilement commander.

Cependant, cette transformation technologique comporte des risques. Nombre des nouvelles capacités, principalement celles des entreprises disposant de lignes clés en main, peineront initialement à produire des produits de haute qualité. Seuls les fabricants de premier rang, qui étudient les technologies de type N depuis des années et disposent d'équipes expérimentées, maîtrisent actuellement leur domaine. Il est donc conseillé aux acheteurs d'investir dans des produits de premier rang, même s'ils sont un peu plus chers.

Le rendement théorique maximal des cellules en silicium monocristallin est de 29,43 %. TOPCon et HJT atteignant déjà 26 à 27 % en laboratoire, une nouvelle avancée repose sur les technologies tandem, notamment les tandems pérovskite-silicium. Si les batteries à semi-conducteurs atteignent leur maturité commerciale avant 2030 et doublent véritablement leur densité énergétique tout en réduisant leurs coûts, cela invaliderait les avantages concurrentiels acquis grâce aux capacités de production de batteries lithium-ion. La Chine investit massivement dans les technologies à semi-conducteurs, mais les entreprises japonaises et européennes détiennent d'importants portefeuilles de brevets dans ce domaine.

Pour les constructeurs occidentaux, la différenciation technologique pourrait bien être le seul avantage concurrentiel restant. Les constructeurs automobiles traditionnels ne peuvent rivaliser avec leurs concurrents chinois verticalement intégrés, ni en termes de coûts de production ni en termes de rapidité de développement. Leurs chances de survie dépendent de leur capacité à se différencier par une meilleure intégration logicielle, une qualité de service supérieure ou le prestige de leur marque – des facteurs moins évolutifs mais plus difficiles à imiter.

Perturbations géopolitiques et dépendances stratégiques : la nouvelle architecture des systèmes énergétiques mondiaux

La domination chinoise dans l'industrie solaire dépasse les dimensions purement économiques et se manifeste de plus en plus comme un facteur géopolitique aux implications profondes pour l'autonomie stratégique, la sécurité d'approvisionnement et les structures de pouvoir internationales. La stratégie chinoise du gouvernement allemand illustre parfaitement ce dilemme : la Chine est leader dans de nombreuses technologies vertes, mais elle a besoin des technologies vertes des entreprises allemandes pour atteindre ses propres objectifs climatiques. Ce leadership dans les technologies vertes est non seulement pertinent sur le plan économique, mais influence également les décisions politiques. Des dépendances unilatérales dans des domaines critiques, comme le photovoltaïque, sont déjà apparues du fait de la position chinoise.

Cette dépendance présente de multiples facettes. La Chine contrôle plus de 70 % de la production mondiale de terres rares et de matières premières essentielles pour les batteries et les cellules solaires. Plus de 70 % du cobalt extrait dans le monde provient de la République démocratique du Congo, mais 80 % du raffinage est réalisé en Chine. Pour le lithium, 80 % proviennent d'Australie et du Chili, mais plus de 50 % du raffinage mondial est concentré dans des installations chinoises. Ce contrôle sur les matières premières essentielles et les capacités de traitement confère à la Chine un levier stratégique considérable.

La dimension géopolitique est exacerbée par les préoccupations en matière de protection des données et de sécurité. En vertu de la loi chinoise sur le renseignement national, les entreprises chinoises peuvent être tenues de coopérer avec les autorités de sécurité. Les onduleurs photovoltaïques modernes et les onduleurs intelligents collectent des données détaillées sur la consommation d'électricité, les fréquences du réseau et la répartition de la charge. Des millions de systèmes solaires alimentent les foyers allemands, dont la majorité des composants proviennent de Chine. Les experts avertissent que la Chine pourrait théoriquement saboter notre approvisionnement électrique jusqu'à provoquer une panne totale. Certaines entreprises européennes déconseillent déjà à leurs employés de discuter de questions professionnelles dans des véhicules équipés de systèmes chinois.

La stratégie d'expansion des entreprises solaires chinoises cible de plus en plus les marchés émergents d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Lors du neuvième sommet Chine-Afrique en septembre 2024, le président Xi Jinping a annoncé une intensification des relations économiques axée sur les technologies vertes. Les entreprises chinoises ont déjà mis en œuvre plusieurs centaines de projets solaires, éoliens et hydroélectriques en Afrique. En 2023, la capacité installée d'énergie solaire en Afrique a augmenté de 19 %, des pays comme l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Niger et la Namibie ayant annoncé d'ambitieux programmes de transition énergétique. Les pays africains ont importé environ 60 % de modules supplémentaires de Chine entre juillet 2024 et juin 2025, et les importations ont été multipliées par six depuis 2021.

Cette expansion suit une logique claire. Les panneaux solaires et les véhicules électriques chinois rencontrent d'importantes difficultés sur les marchés américain et européen en raison de droits de douane punitifs. L'Afrique offre des débouchés commerciaux alternatifs, tandis que la Chine cherche simultanément à améliorer son accès aux matières premières telles que le lithium, le cobalt et le cuivre au Botswana, en Namibie et au Zimbabwe. Le premier grand programme de coopération prévu est la Ceinture solaire africaine, qui vise à alimenter environ 50 000 foyers africains en énergie solaire décentralisée d'ici 2027.

L'Amérique latine suit une tendance similaire. Depuis 2018, la Chine a signé des protocoles d'accord avec 21 pays d'Amérique latine et des Caraïbes pour rejoindre la nouvelle initiative « la Ceinture et la Route ». Les exportations chinoises de marchandises ont doublé au cours de la dernière décennie, principalement en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Les relations au sein du triangle formé par les États du Golfe, la Chine et l'Asie centrale se développent dans un contexte géopolitique complexe, avec des implications potentielles pour les systèmes énergétiques mondiaux.

Cela a des conséquences profondes pour l'Europe et l'Allemagne. Une nouvelle compréhension stratégique du réseau complexe de relations qui se dessine en Grande Asie est nécessaire pour assurer la pertinence à long terme de l'Europe dans cette région. L'Allemagne et l'UE risquent d'être marginalisées sur les plans énergétique, climatique et géopolitique, et pas seulement dans le secteur des énergies renouvelables en Asie centrale. Alors que les dynamiques intra-asiatiques gagnent en importance, une stratégie plus cohérente pour l'Asie centrale et une approche constructive des relations avec les États arabes du Golfe sont nécessaires.

Du point de vue de l'Allemagne, l'indispensable coopération internationale en matière de protection climatique ne doit pas servir de moyen de pression pour imposer des intérêts dans d'autres domaines. Cependant, ce principe s'avère difficile à mettre en œuvre, compte tenu de l'imbrication croissante de la sécurité énergétique et de la protection climatique avec les enjeux géopolitiques.

Bénéficiez de la vaste expertise quintuple de Xpert.Digital dans un package de services complet | BD, R&D, XR, PR & Optimisation de la visibilité numérique

Bénéficiez de la vaste expertise de Xpert.Digital, quintuple, dans une offre de services complète | R&D, XR, RP et optimisation de la visibilité numérique - Image : Xpert.Digital

Xpert.Digital possède une connaissance approfondie de diverses industries. Cela nous permet de développer des stratégies sur mesure, adaptées précisément aux exigences et aux défis de votre segment de marché spécifique. En analysant continuellement les tendances du marché et en suivant les évolutions du secteur, nous pouvons agir avec clairvoyance et proposer des solutions innovantes. En combinant expérience et connaissances, nous générons de la valeur ajoutée et donnons à nos clients un avantage concurrentiel décisif.

En savoir plus ici :

Tarifs douaniers, blocs commerciaux et transition énergétique : Qui paie le prix ? Qui remporte le marché du photovoltaïque ? Trois scénarios qui changent tout

Scénarios futurs : consolidation, fragmentation ou nouveaux équilibres

L'évolution future de l'industrie solaire mondiale peut être définie selon plusieurs scénarios plausibles, chacun reposant sur des hypothèses différentes concernant les évolutions technologiques, réglementaires et géopolitiques. Ces scénarios ne doivent pas être interprétés comme des prévisions, mais plutôt comme des constructions analytiques permettant d'appréhender les trajectoires de développement possibles.

Le scénario de consolidation se poursuit et intensifie les tendances actuelles. En Chine, le marché sera brutalement secoué d'ici 2030, avec la disparition ou l'absorption de plus de 80 % des fabricants actuels. Les 10 à 15 fournisseurs restants, dominés par Longi, Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar et Canadian Solar, contrôlent 80 % du marché mondial. Chacun de ces acteurs survivants vend en moyenne plus de deux millions de modules par an, réalisant ainsi des économies d'échelle essentielles à la rentabilité.

Dans ce scénario, les plus grands fabricants exploitent leurs avantages en termes de coûts et leur intégration verticale pour gagner des parts de marché. La production mondiale de modules est concentrée sur quelques méga-sites en Chine, chacun d'une capacité annuelle de plus de 50 gigawatts. La rentabilité se redresse à partir de 2027, après l'élimination des concurrents les plus faibles et l'allègement de la pression sur les prix. Les prix des modules se stabilisent entre 0,08 et 0,10 dollar par watt, et ceux du polysilicium entre 6 et 8 dollars par kilogramme. Ces prix permettent aux fabricants restants de réaliser des marges bénéficiaires nettes de 8 à 12 %, suffisantes pour un réinvestissement durable dans la recherche et le développement.

Dans ce scénario, les fabricants européens et nord-américains resteront marginalisés, à l'exception de quelques acteurs de niche pour des applications spécialisées telles que le photovoltaïque intégré au bâtiment ou les modules à haut rendement pour les applications aérospatiales et militaires. Le marché mondial connaîtra une croissance annuelle de sa capacité de plus de 900 gigawatts d'ici 2030, tirée par les économies émergentes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. La Chine exporte environ 40 % de sa production, soit l'équivalent de 300 à 400 gigawatts par an, malgré les barrières commerciales occidentales.

Un scénario alternatif de fragmentation suppose une intensification du protectionnisme et la formation de blocs géopolitiques. Les États-Unis et l'UE augmentent les droits de douane sur les produits solaires chinois à plus de 100 % ou imposent des restrictions quantitatives à l'importation. La Chine réagit par des mesures de rétorsion contre les exportations européennes et américaines et des restrictions sur les matières premières essentielles. Le marché solaire mondial se fragmente en blocs largement distincts : la Chine et ses alliés comme la Russie, l'Iran et certaines régions d'Asie centrale ; l'Occident avec les États-Unis, l'UE, le Japon et la Corée du Sud ; et un segment intermédiaire disputé comprenant l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Dans ce scénario, la Chine peut étendre sa domination sur son marché intérieur et sur les marchés émergents, mais reste marginalisée sur les marchés occidentaux. Les gouvernements occidentaux subventionnent massivement le développement des capacités de production nationales, mais n'atteignent que 20 à 30 % de la rentabilité chinoise. La production photovoltaïque mondiale se divise en deux écosystèmes technologiques aux normes incompatibles pour les onduleurs, les systèmes de montage et l'intégration au réseau. Cette fragmentation réduit les économies d'échelle, freine l'innovation et retarde la décarbonation mondiale du secteur énergétique d'environ cinq à dix ans.

Les prix des modules divergent entre les blocs : en Chine et sur les marchés alliés, ils chutent entre 0,05 et 0,06 $ par watt, tandis qu’en Occident, ils se maintiennent entre 0,15 et 0,20 $ par watt. Cette différence de prix engendre des pertes de bien-être considérables pour les consommateurs et les entreprises occidentaux, qui doivent supporter des coûts de production d’électricité plus élevés. Parallèlement, elle crée de nouvelles opportunités pour les fabricants occidentaux spécialisés, capables d’opérer de manière rentable sur des marchés protégés.

Un troisième scénario de coexistence repose sur une convergence pragmatique d'intérêts. Les gouvernements occidentaux reconnaissent que des politiques tarifaires agressives compromettent leurs propres objectifs climatiques et imposent des prix plus élevés aux consommateurs nationaux. La Chine accepte les exigences internationales de transparence et de localisation des données pour répondre aux préoccupations de sécurité. L'UE et la Chine conviennent d'accords sur des prix minimums comme alternative aux droits de douane, tandis que des accords multilatéraux sur les normes du travail et la discipline en matière de subventions émergent.

Dans ce scénario, les fabricants chinois opèrent comme de véritables entreprises mondiales, avec des modèles économiques adaptés aux régions. Les usines européennes produisent pour l'Europe, en intégrant des fournisseurs locaux, et les usines latino-américaines pour l'Amérique. La Chine coopère avec des partenaires européens et japonais sur les technologies de batteries et les infrastructures de recharge, tandis que les fabricants occidentaux conservent leur accès aux marchés chinois. Le marché mondial reste concurrentiel, avec trois à quatre grandes entreprises chinoises, deux à trois champions occidentaux et des acteurs de niche spécialisés.

Les prix des modules convergent à l'échelle mondiale entre 0,08 et 0,12 dollar par watt, mais la différenciation des produits et les modèles de service permettent des marges suffisantes pour tous les acteurs. Les installations photovoltaïques mondiales annuelles dépasseront le térawatt d'ici 2030, grâce à une technologie rentable et à une politique climatique cohérente. Ce scénario maximise le bien-être mondial et accélère la décarbonation, mais nécessite des compromis politiques importants de la part de toutes les parties prenantes.

Des ruptures technologiques pourraient fondamentalement modifier ces scénarios. Si les cellules tandem à pérovskites atteignent leur maturité commerciale avant 2030 et atteignent des rendements supérieurs à 30 % à coûts comparables, cela révolutionnerait l'ensemble du marché. Les fabricants chinois investissent massivement dans cette technologie, mais les instituts de recherche européens et nord-américains possèdent également une expertise de pointe. Une avancée technologique hors de Chine pourrait remodeler le paysage concurrentiel.

L'évolution de la demande demeure un facteur d'incertitude majeur. L'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque prévoit des ajouts de capacité compris entre 215 et 255 gigawatts en Chine en 2025, soit une forte baisse par rapport à 2024. À l'échelle mondiale, SolarPower Europe table sur 655 gigawatts dans le scénario moyen pour 2025 et jusqu'à 930 gigawatts par an pour 2029. Si ces prévisions se confirment, la demande pourrait suivre le rythme de la capacité de production et alléger la pression sur les prix. Cependant, si l'incertitude réglementaire ou les ralentissements macroéconomiques freinent la demande, la crise de surcapacité s'intensifierait.

Convient à:

- Mars 2024 | Inondation du marché et effondrement des prix : le déclin du remède de Longi reflète la situation de l'industrie solaire mondiale – des milliers d'emplois supprimés en Chine

- Février 2025 | Tsunami solaire en Chine et choc énergétique : ce que la nouvelle réforme des prix signifie pour votre secteur

Entre pouvoir de marché et destruction du marché : les leçons stratégiques du Neijuan

L'analyse de l'industrie solaire chinoise révèle des informations fondamentales sur les limites et les risques d'une politique industrielle dirigée par l'État lorsque la coordination entre objectifs centralisés et mise en œuvre décentralisée est inadéquate. En une quinzaine d'années, la Chine a acquis une domination technologique et industrielle dans le photovoltaïque sans précédent dans l'histoire économique moderne. Cette domination a été obtenue grâce à des subventions publiques massives, une politique industrielle coordonnée et un soutien constant à la recherche et au développement. Mais ce succès porte en lui les germes de sa propre destruction.

L'évolution historique révèle un modèle de surinvestissement induit par l'État, caractéristique des économies centralisées. Les structures incitatives ont encouragé les collectivités locales à investir dans leurs capacités de production, au mépris de toute rationalité macroéconomique, car cela promettait emplois et recettes fiscales. Un problème classique de principal-agent est apparu, où les objectifs de l'État central et les incitations des acteurs locaux divergeaient. Il en résulte une surcapacité structurelle de plus de 50 %, qui engendre une concurrence par les prix destructrice, où même les producteurs les plus performants ne peuvent plus être rentables.

Trois conclusions principales se dégagent. Premièrement, le cas de l'industrie solaire chinoise illustre les limites d'une politique industrielle dirigée par l'État en l'absence d'allocation de capitaux basée sur le marché. Si des subventions coordonnées ont créé des capacités de production impressionnantes et accéléré le progrès technologique, elles ont simultanément généré un surinvestissement systémique aux conséquences néfastes pour la rentabilité. Le modèle chinois peut être efficace pour mobiliser des ressources à court terme, mais il comporte des risques de destruction massive de capital à moyen terme.

Deuxièmement, cette évolution illustre les défis de l'intégration verticale dans des secteurs en pleine mutation technologique. La maîtrise du polysilicium, des wafers, des cellules et des modules offre des avantages en termes de coûts et une résilience face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Parallèlement, cette stratégie immobilise d'énormes capitaux et réduit la flexibilité face aux changements de paradigme technologique. Si une nouvelle technologie de batterie ou de cellule solaire rendait obsolètes les investissements massifs dans les capacités existantes, cet avantage supposé deviendrait un fardeau.

Troisièmement, la fragmentation du marché solaire mondial selon des clivages géopolitiques met en évidence un conflit fondamental entre efficacité économique et autonomie stratégique. D'un point de vue purement économique, le libre-échange et la division internationale du travail seraient optimaux, permettant aux fabricants chinois de tirer parti de leurs avantages en termes de coûts tandis que les entreprises occidentales se concentrent sur les segments haut de gamme et les logiciels. Cependant, les considérations géopolitiques et sécuritaires incitent au protectionnisme et à la régionalisation, même si cela sacrifie les gains d'efficacité.

Les décideurs politiques sont confrontés à des arbitrages complexes. Des politiques tarifaires agressives protègent les emplois nationaux et les capacités industrielles à court terme, mais retardent la décarbonation et pèsent sur les consommateurs. Une approche plus équilibrée pourrait consister à renforcer les industries stratégiques par la promotion de l'innovation et des investissements dans les infrastructures, tout en établissant des normes internationales en matière de discipline des subventions, de droits du travail et de protection des données. La coopération multilatérale, plutôt que les guerres commerciales bilatérales, maximise le bien-être mondial, mais exige d'importants compromis politiques.

Pour les dirigeants d'entreprises hors de Chine, l'analyse souligne la nécessité d'innovations fondamentales dans leurs modèles économiques. Les fabricants traditionnels ne peuvent rivaliser avec leurs concurrents chinois intégrés verticalement, ni en termes de coûts de production ni en termes de rapidité de développement. Leurs chances de survie dépendent de leur capacité à se différencier par une intégration logicielle supérieure, une qualité de service supérieure, une excellence technologique ou le prestige de leur marque – des facteurs moins évolutifs mais plus difficiles à imiter.

L'industrie solaire présente des perspectives paradoxales pour les investisseurs. La croissance du marché reste robuste, les installations mondiales devant tripler d'ici 2030. Parallèlement, une surcapacité massive laisse présager une rentabilité toujours faible, probablement pendant trois à cinq ans encore. Les investissements devraient se concentrer sur les cinq à dix plus grands fabricants, qui disposent de réserves financières suffisantes pour survivre à la phase de consolidation. Par ailleurs, les entreprises des segments en aval, tels que les onduleurs, les systèmes de montage, le stockage d'énergie et l'intégration au réseau, offrent des profils de rendement plus attractifs avec une surcapacité moindre.

L'importance à long terme de ce sujet dépasse le secteur solaire et soulève des questions fondamentales sur l'architecture des relations économiques mondiales au XXIe siècle. L'ère de la mondialisation effrénée et de la division internationale du travail cède la place à un ordre mondial plus fragmenté, où l'autonomie stratégique et la sécurité d'approvisionnement sont traitées au moins sur un pied d'égalité avec l'efficacité économique. La Chine a démontré qu'une politique industrielle dirigée par l'État, avec une mobilisation suffisante des ressources, peut lui permettre d'atteindre un leadership technologique mondial dans des secteurs clés. Cependant, cette stratégie engendre simultanément des surcapacités et une concurrence destructrice, ce qui met en péril son propre secteur.

La réponse occidentale à ce défi façonnera considérablement l'ordre économique mondial des prochaines décennies. Un retour au protectionnisme et à la formation de blocs économiques freinerait l'innovation, réduirait la prospérité et retarderait l'urgente décarbonation mondiale. Coopérer de manière pragmatique tout en préservant les intérêts stratégiques exige du courage politique et des compromis multilatéraux. L'issue de ce débat déterminera si la transition énergétique réussira ou sera réduite à néant par les rivalités géopolitiques.

Convient à:

Votre partenaire mondial de marketing et de développement commercial

☑️ Notre langue commerciale est l'anglais ou l'allemand

☑️ NOUVEAU : Correspondance dans votre langue nationale !

Je serais heureux de vous servir, vous et mon équipe, en tant que conseiller personnel.

Vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact ou simplement m'appeler au +49 89 89 674 804 (Munich) . Mon adresse e-mail est : wolfenstein ∂ xpert.digital

J'attends avec impatience notre projet commun.