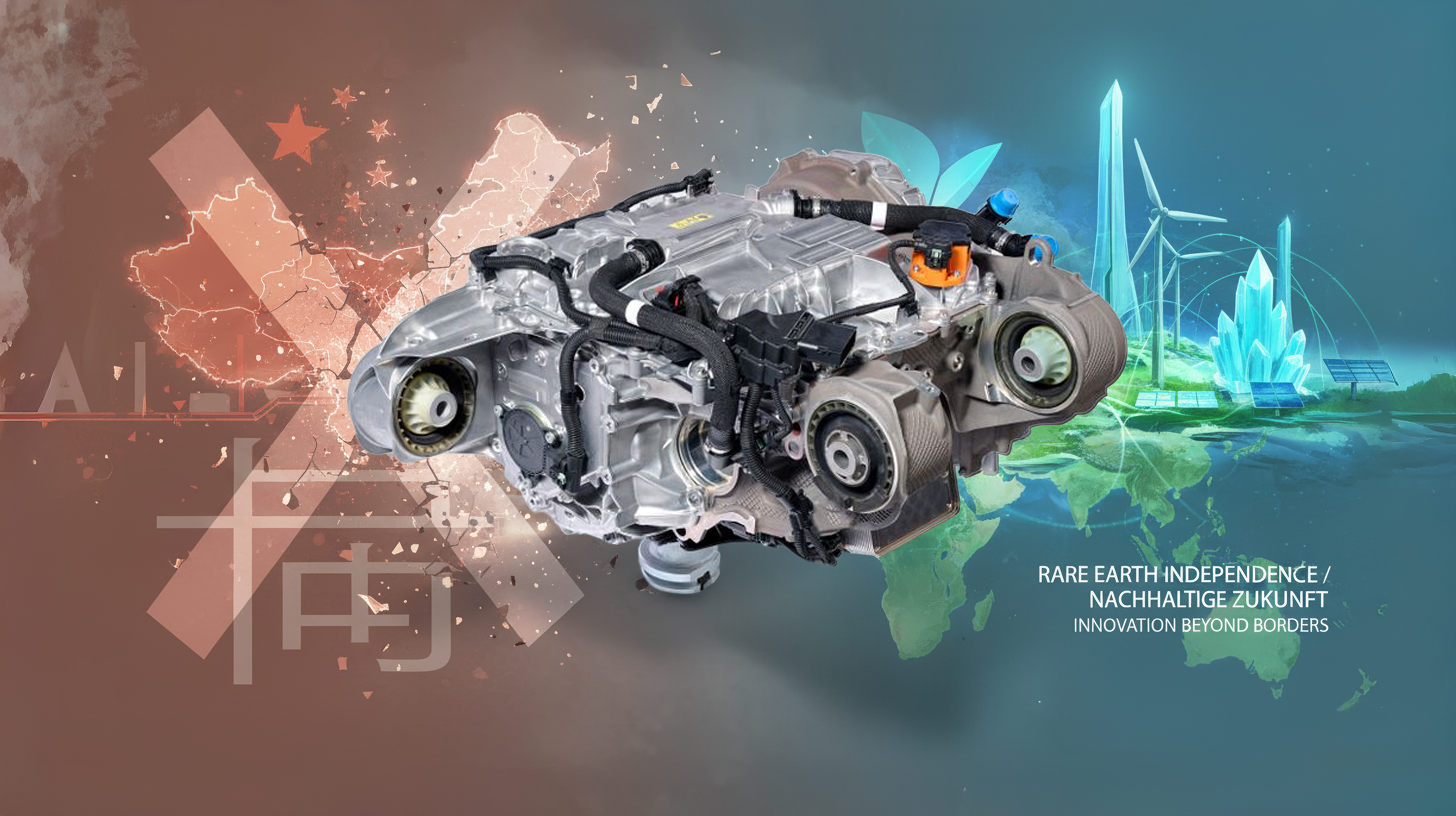

E-Motoren ohne Seltene Erden: Diese deutsche Technik macht uns endlich unabhängig von China – Originalbild: BMW / Kreativbild: Xpert.Digital

Keine Seltenen Erden mehr: Wie die Automobilindustrie ihre größte Rohstoffabhängigkeit überwindet

BMW macht es schon in Serie: Der geniale Motoren-Trick, der die E-Auto-Industrie rettet

Die Automobilindustrie erlebt gerade einen der bedeutendsten Transformationsprozesse ihrer Geschichte, doch dieser Wandel enthüllt eine kritische Schwachstelle: Die Abhängigkeit von seltenen Erden für Elektromotoren hat sich zu einem geopolitischen Risikofaktor entwickelt, der die gesamte Elektrifizierungsstrategie der westlichen Automobilhersteller bedroht. Was lange als technische Notwendigkeit galt, entpuppt sich zunehmend als überwindbare Hürde. BMW produziert bereits in Serie, Mahle und ZF nähern sich der Marktreife, und selbst in Indien entwickeln Unternehmen mit Hochdruck Elektromotoren, die vollständig ohne diese kritischen Rohstoffe auskommen. Die Frage lautet nicht mehr ob, sondern wann diese Technologien den Durchbruch schaffen werden.

Die chinesische Dominanz als systemisches Risiko

Die weltweite Abhängigkeit von China bei seltenen Erden hat Dimensionen erreicht, die weit über normale Marktkonzentrationen hinausgehen. China kontrolliert etwa sechzig Prozent der weltweiten Förderung und neunzig Prozent der Raffination dieser strategisch bedeutsamen Rohstoffe. Diese Vormachtstellung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger, staatlich gesteuerter Investitionen in Abbaukapazitäten und Verarbeitungstechnologien. Während westliche Länder die Förderung seltener Erden aufgrund hoher Umweltkosten und komplexer Aufbereitungsprozesse vernachlässigten, erkannte Peking früh die strategische Bedeutung dieser Rohstoffe für die Zukunftstechnologien des einundzwanzigsten Jahrhunderts.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen die Fragilität dieser einseitigen Abhängigkeit mit aller Deutlichkeit. Am vierten April zweitausendfünfundzwanzig führte China erstmals Exportkontrollen für sieben seltene Erden ein, darunter Dysprosium und Terbium, die für Hochleistungsmagnete in Elektromotoren unverzichtbar sind. Am neunten Oktober folgte eine massive Ausweitung dieser Kontrollen auf weitere fünf Elemente sowie auf Technologien für Abbau, Verarbeitung und Recycling. Ab dem ersten Dezember zweitausendfünfundzwanzig benötigen ausländische Unternehmen sogar Genehmigungen, wenn sie Produkte mit chinesischen seltenen Erden in Drittländer weiterliefern wollen.

Diese Maßnahmen offenbaren eine neue Qualität wirtschaftlicher Kriegsführung. China nutzt seine Rohstoffkontrolle nicht nur als Druckmittel gegen die USA, sondern als Instrument zur Kontrolle ganzer Wertschöpfungsketten. Die Kombination aus Exportbeschränkungen für Rohstoffe und Technologietransferkontrollen schafft eine doppelte Abhängigkeit, die europäische und amerikanische Automobilhersteller in eine strategisch unhaltbare Position bringt. Bei Dysprosium und Terbium, den sogenannten schweren seltenen Erden, die Magnete hitzebeständiger und leistungsfähiger machen, kommen fast vollständig aus chinesischer Produktion. Besonders brisant sind dabei Lieferungen aus Myanmar, das aufgrund seiner politischen Instabilität zusätzliche Versorgungsrisiken birgt.

Die ökonomischen Auswirkungen dieser Kontrollen manifestieren sich in dramatischen Preisschwankungen. Ein Kilogramm Neodym, das noch zweitausendzwanzig bei etwa fünfundsechzig Dollar lag, kostete zweitausendzweiundzwanzig bis zu zweihundertdreiundzwanzig Dollar, bevor es wieder auf etwa hundertfünfundzwanzig Dollar fiel. In einem durchschnittlichen Permanentmagnetmotor stecken rund sechshundert Gramm Neodym, was bedeutet, dass allein die Rohstoffkosten für die Magnete erheblich schwanken können. Diese Volatilität macht Kalkulationen unsicher und zwingt Hersteller zu Risikoaufschlägen, die letztlich die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen.

Passend dazu:

- Seltene Erden: Chinas Rohstoff-Dominanz – Mit Recycling, Forschung und neue Minen raus aus der Rohstoff-Abhängigkeit?

Die technologische Gegenbewegung gewinnt an Fahrt

Die Antwort der Automobilindustrie auf diese Abhängigkeit ist eine technologische Offensive, die verschiedene Motorkonzepte ohne seltene Erden zur Serienreife bringt. An vorderster Front steht BMW mit seiner fünften Generation elektrischer Antriebe, die bereits seit dem Jahr zweitausendeinundzwanzig im iX3 zum Einsatz kommt und nun in Serie produziert wird. Die Entscheidung für fremderregte Synchronmotoren fiel nach intensiver Vorentwicklung, in der sämtliche Alternativen geprüft wurden. Das BMW Werk Steyr startete im Juli zweitausendfünfundzwanzig die Serienproduktion der sechsten Generation für die Neue Klasse Fahrzeuge, mit Investitionen von über einer Milliarde Euro bis zweitausenddreißig.

Die fremderregte Synchronmaschine erzeugt ihr Magnetfeld nicht durch Permanentmagnete, sondern durch elektrischen Strom, der über wartungsfreie Schleifringe in den Rotor eingespeist wird. Dieser technische Kniff eliminiert die Abhängigkeit von Neodym und Dysprosium vollständig, ohne dabei wesentliche Leistungseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. BMW erreicht mit dieser Technologie Wirkungsgrade von über fünfundneunzig Prozent in den meist genutzten Fahrzuständen. Die Motoren sind in verschiedenen Leistungsklassen verfügbar, von einhundertvierzig bis dreihundertsechzig Kilowatt, basierend auf zwei Statordurchmesser-Varianten.

Der entscheidende Vorteil liegt nicht nur im Verzicht auf kritische Rohstoffe, sondern auch im Betriebsverhalten. Fremderregte Synchronmotoren können stromlos geschaltet werden und erzeugen dadurch keine Schleppverluste beim Segeln. Bei langen Autobahnfahrten mit hohen Drehzahlen zeigen sie einen besseren Wirkungsgrad als Permanentmagnetmotoren, da keine Energie durch ständige Magnetfelder verloren geht. Die präzise Steuerung des Rotorstroms ermöglicht zudem eine optimale Anpassung an unterschiedliche Lastzustände, was die Effizienz weiter steigert.

Mahle verfolgt einen noch radikaleren Ansatz mit seinem magnetfreien SCT-Motor, der durch induktive und damit kontaktlose Leistungsübertragung über einen rotierenden Übertrager arbeitet. Diese Technologie eliminiert mechanischen Verschleiß komplett und erreicht besonders bei hohen Drehzahlen herausragende Effizienzwerte. Der Motor ist mit einer innovativen integrierten Ölkühlung ausgestattet, die Wärme genau dort abführt, wo sie entsteht. Die Dauerleistung beträgt über neunzig Prozent der Spitzenleistung, was für anspruchsvolle Anwendungen wie Gebirgsfahrten von Elektro-Lastwagen oder wiederholte Sprints entscheidend ist. Mahle plant, diese Technologie etwa zweitausendvierundzwanzig zur Serienreife zu bringen.

ZF Friedrichshafen hat Ende zweitausendvierundzwanzig den CLEPA-Innovationspreis für seinen In-Rotor Inductive-Excited Synchronous-Motor erhalten. Bei diesem System wird die Energie für das Magnetfeld über einen induktiven Erreger innerhalb der Rotorwelle übertragen, was zu einem außerordentlich kompakten Motor mit höchster Leistungs- und Drehmomentdichte führt. Im Vergleich zu gängigen fremderregten Systemen reduziert der induktive Erreger die Verluste bei der Energieübertragung in den Rotor um fünfzehn Prozent. Der Verzicht auf Bürstenelemente oder Schleifringe macht zusätzliche Dichtungen überflüssig, und der Motor benötigt bis zu neunzig Millimeter weniger axialen Bauraum. Der CO2-Footprint in der Herstellung sinkt um bis zu fünfzig Prozent im Vergleich zu Permanentmagnetmotoren.

Renault entwickelt gemeinsam mit Valeo einen zweihundert Kilowatt starken Motor der dritten Generation, der ab zweitausendsiebenundzwanzig produziert werden soll. Dieser E7A-Motor kommt vollständig ohne seltene Erden aus und ist bei gleicher Leistung etwa dreißig Prozent kompakter als aktuelle Aggregate. Die Rotor-Technologie basiert auf gewickelten Spulen anstelle von Permanentmagneten, was den CO2-Fußabdruck in der Produktion um dreißig Prozent reduziert. Zusätzlich ist der Motor für achthundert Volt Systeme ausgelegt, was die Ladezeiten der Batterien deutlich verkürzt. Bereits der aktuelle Renault Megane E-Tech und der neue Renault Fünf setzen auf diese magnetfreie Technologie.

Die indische Aufholjagd als geopolitischer Faktor

Besonders bemerkenswert ist die Geschwindigkeit, mit der indische Unternehmen alternative Motorentechnologien entwickeln. Sterling Gtake E-Mobility arbeitet in seinem dreitausendfünfhundert Quadratfuß großen Labor in Faridabad mit einer von Advanced Electric Machines lizenzierten Technologie an Reluktanzmotoren, die komplett ohne seltene Erden auskommen. Sieben führende indische Automobilkonzerne testen diese Motoren bereits, und bei erfolgreicher Validierung könnte die kommerzielle Produktion schon innerhalb eines Jahres beginnen, weit vor dem ursprünglich geplanten Jahr zweitausendneunundzwanzig.

Die Beschleunigung dieser Entwicklung ist eine direkte Reaktion auf Chinas Exportbeschränkungen vom April zweitausendfünfundzwanzig. Indien, das ambitionierte Ausbauziele für Elektromobilität verfolgt, sieht sich besonders verwundbar, da es kaum eigene Verarbeitungskapazitäten für seltene Erden besitzt. Trotz weltweit fünftgrößter Reserven fehlt dem Land die Infrastruktur zur Aufbereitung. Die Regierung prüft nun Anreize für Bergbau und Verarbeitung sowie Partnerschaften mit japanischen und südkoreanischen Unternehmen.

Simple Energy wurde im September zweitausendfünfundzwanzig zum ersten indischen Hersteller, der kommerziell schwere seltenerdefreie Motoren produziert. Die patentierte Motorarchitektur, die vollständig von internen Forschungs- und Entwicklungsteams entwickelt wurde, ersetzt schwere Seltenerdmagnete durch optimierte Verbindungen und proprietäre Algorithmen zur Echtzeitsteuerung von Hitze und Drehmoment. Die Produktion findet in einer zweihunderttausend Quadratfuß großen Anlage in Hosur, Tamil Nadu statt, mit einem Lokalisierungsgrad von fünfundneunzig Prozent über die gesamte Lieferkette.

Chara Technologies aus Bengaluru sicherte sich im Oktober zweitausendfünfundzwanzig sechs Millionen Dollar Series-A-Finanzierung, um die Produktion seltenerdfreier Elektromotoren von zwanzigtausend auf einhunderttausend Einheiten jährlich zu skalieren. Das Startup entwickelt Switched-Reluctance- und Flux-Motor-Designs, die statt Permanentmagneten auf fortgeschrittener elektromagnetischer Technik basieren. Der Erfolg könnte Indien als dritten Pol in der globalen Elektrofahrzeug-Lieferkette etablieren, jenseits von China und dem Westen.

Die britische Advanced Electric Machines sicherte sich eine siebenstellige Entwicklungskooperation mit einem der größten Automobilzulieferer weltweit, dessen Jahresumsatz im zweistelligen Milliardenbereich liegt. Die Elektromotoren von AEM sollen nach eigenen Angaben mit unbedenklichen, recycelbaren und problemlos verfügbaren Materialien wie Stahl und Aluminium auskommen und dabei den permanentmagnetbasierten Motoren in Sachen Leistungsfähigkeit überlegen sein. Die Serienproduktion ist für Ende des Jahrzehnts geplant.

Ökonomische Bewertung der Technologiealternativen

Die wirtschaftliche Analyse der verschiedenen Motorkonzepte zeigt ein komplexes Bild aus Kompromissen und Optimierungspotentialen. Permanenterregte Synchronmotoren erreichen die höchste Leistungsdichte und Effizienz im mittleren Drehzahlbereich, mit Wirkungsgraden deutlich über neunzig Prozent in den meisten Fahrzuständen. Ihre kompakte Bauweise ermöglicht größere Reichweiten bei gleicher Batteriekapazität, was sie zum bevorzugten Konzept für etwa zweiundachtzig Prozent aller Elektrofahrzeuge im Jahr zweitausendzweiundzwanzig machte.

Die Kostenstruktur von Elektromotoren teilt sich gemittelt über die drei Haupttypen in etwa siebzig Prozent Materialkosten inklusive Halbzeugen wie Wickeldraht oder Permanentmagnete und dreißig Prozent Produktionskosten. Die sechshundert Gramm Neodym in einem durchschnittlichen Motor schlagen mit etwa fünfundsiebzig bis hundertfünfzig Dollar zu Buche, je nach Marktlage. Hinzu kommen Kosten für Dysprosium, das die Magnete bei hohen Temperaturen stabilisiert. Der Wert von Seltenerd-Permanentmagneten für Traktionsmotoren liegt nach Schätzungen bei etwa eintausendzweihundert bis eintausendsechshundert Yuan pro Fahrzeug.

Fremderregte Synchronmotoren eliminieren diese Rohstoffkosten, benötigen aber zusätzliche Leistungselektronik zur Stromversorgung des Rotors. Die Gesamtkostenrechnung fällt dennoch günstiger aus, da die eingesparten Magnetkosten die aufwendigere Elektronik überkompensieren. Zudem entfallen die Risiken aus Preisvolatilität und Lieferengpässen. Die Produktionsprozesse ähneln sich bei den verschiedenen Motorentypen weitgehend, sodass keine grundlegend neue Fertigungsinfrastruktur erforderlich ist.

Asynchronmotoren stellen die kostengünstigste Alternative dar, da sie weder Permanentmagnete noch komplexe Rotorstromversorgung benötigen. Ihr einfacher Aufbau mit Kurzschlussläufer oder Schleifringläufer macht sie robust und wartungsarm. Tesla setzte diese Technologie in frühen Modellen ein und nutzt sie weiterhin für Allradantriebe in Kombination mit Permanentmagnetmotoren. Der Hauptnachteil liegt im geringeren Wirkungsgrad, der besonders im Teillastbereich spürbar ist. Bei gleicher Leistung sind Asynchronmotoren etwa dreißig Prozent größer als Permanentmagnetmotoren, was zusätzliches Gewicht und Bauraum kostet.

Die Wirkungsgradunterschiede haben direkte Auswirkungen auf die Reichweite. Ein Permanentmagnetmotor kann Wirkungsgrade von siebenundneunzig Prozent erreichen, während ein Asynchronmotor bei dreiundneunzig Prozent liegt. Diese vier Prozentpunkte Differenz bedeuten bei einem Energieverbrauch von fünfzehn Kilowattstunden pro hundert Kilometer etwa fünf Prozent weniger Reichweite. Bei einer siebzig Kilowattstunden Batterie entspricht dies ungefähr fünfundzwanzig Kilometern, was für viele Anwendungen akzeptabel ist.

Fremderregte Synchronmotoren erreichen Wirkungsgrade über fünfundneunzig Prozent und liegen damit nur marginal unter Permanentmagnetmotoren. In bestimmten Betriebspunkten, insbesondere bei langen Autobahnfahrten mit hohen Drehzahlen, können sie sogar effizienter sein, da keine Schleppverluste durch Permanentmagnete auftreten. Die flexible Steuerung des Rotorstroms erlaubt eine präzise Anpassung des Magnetfelds an unterschiedliche Lastzustände, was die Effizienz über ein breites Betriebsspektrum optimiert.

Skaleneffekte und Marktdynamik bis zweitausenddreißig

Die Marktentwicklung für Elektromotoren zeigt eine dramatische Wachstumsdynamik. Der weltweite Umsatz mit elektrischen Antriebssystemen wird sich von zweihundertzweiundsiebzig Milliarden Euro im Jahr zweitausendfünfundzwanzig auf sechshundertvierunddreißig Milliarden Euro im Jahr zweitausenddreißig mehr als verdoppeln. Davon entfallen sechzig Prozent oder dreihundertneunundachtzig Milliarden Euro auf Batteriezellen und Verpackung, während dreißig Prozent oder einhundertsechsundachtzig Milliarden Euro auf Elektroantriebe entfallen.

Diese Skaleneffekte werden die Produktionskosten für alle Motortypen signifikant senken. Bei Permanentmagnetmotoren profitieren zwar die Fertigungskosten von Automatisierung und Standardisierung, doch die Rohstoffkosten bleiben volatil. Fremderregte Synchronmotoren und Asynchronmotoren hingegen können die vollen Skaleneffekte realisieren, da ihre Hauptkostenkomponenten Kupfer, Eisen und Elektronik sind, deren Preise stabiler und Lieferketten diversifizierter sind.

Die regionale Verteilung der Batteriezellproduktion bleibt problematisch. China wird zweitausenddreißig voraussichtlich siebzig Prozent der globalen Kapazität kontrollieren, Südkorea fünfzehn Prozent und Europa lediglich fünf Prozent. Diese Abhängigkeit verschärft sich zusätzlich zur Rohstoffproblematik und macht deutlich, dass Europa Wertschöpfung in Richtung Asien verliert. Pro Fahrzeug fließen fünf- bis achthundert Euro Herstellungskosten für Batterien nach Asien, was bei Millionen Fahrzeugen erhebliche volkswirtschaftliche Auswirkungen hat.

Der Marktanteil verschiedener Motortypen wird sich verschieben. Lag der Anteil von Elektromotoren mit seltenen Erden zweitausendzweiundzwanzig noch bei zweiundachtzig Prozent, wird er bis zweitausenddreißig voraussichtlich auf etwa siebzig Prozent sinken. Dies bedeutet nicht das Ende der Permanentmagnetmotoren, aber eine deutliche Diversifizierung der Antriebskonzepte. Besonders in Segmenten, wo Kosteneffizienz wichtiger ist als maximale Leistungsdichte, werden alternative Technologien Marktanteile gewinnen.

Die Prognosen gehen davon aus, dass der globale Marktanteil batterieelektrischer Fahrzeuge von fünfzehn Prozent im Jahr zweitausendzweiundzwanzig auf fast sechzig Prozent im Jahr zweitausendfünfunddreißig steigen wird. Dieser massive Hochlauf bedeutet einen exponentiellen Anstieg der Motorennachfrage, was den Druck auf alternative Technologien weiter erhöht. Jeder Prozentpunkt Marktanteil, den magnetfreie Motoren gewinnen, entspricht bei weltweit etwa sechzig Millionen produzierten Fahrzeugen pro Jahr sechshunderttausend Einheiten.

🎯🎯🎯 Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | BD, R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung

Profitieren Sie von der umfangreichen, fünffachen Expertise von Xpert.Digital in einem umfassenden Servicepaket | R&D, XR, PR & Digitale Sichtbarkeitsoptimierung - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital verfügt über tiefgehendes Wissen in verschiedenen Branchen. Dies erlaubt es uns, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die exakt auf die Anforderungen und Herausforderungen Ihres spezifischen Marktsegments zugeschnitten sind. Indem wir kontinuierlich Markttrends analysieren und Branchenentwicklungen verfolgen, können wir vorausschauend agieren und innovative Lösungen anbieten. Durch die Kombination aus Erfahrung und Wissen generieren wir einen Mehrwert und verschaffen unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu hier:

Magnetfreie Motoren: Europas Antwort auf die Rohstoff‑Abhängigkeit

Strategische Resilienz in der Lieferkette

Die Automobilindustrie erkennt zunehmend, dass Resilienz in den Lieferketten nicht nur eine Frage des Risikomanagements, sondern strategischer Überlebensfähigkeit ist. Zwanzig Rohstoffe gelten als kritisch für die Transformation der Automobilwirtschaft, mit hoher strategischer Relevanz und starker Abhängigkeit von nicht-europäischen Importen. Neben seltenen Erden zählen dazu Lithium, Kobalt, Nickel, Graphit und verschiedene andere Metalle.

Die Expertenkreise empfehlen einen mehrschichtigen Ansatz zur Stärkung der Resilienz. Erstens braucht es Transparenz über Angebot, Nachfrage, Preise und Kritikalität von Rohstoffen durch ausgebautes Monitoring. Zweitens müssen Lieferanten diversifiziert und strategische Partnerschaften aufgebaut werden. Drittens ist die Kreislaufwirtschaft durch Recycling zu intensivieren, auch wenn dies kurzfristig aufgrund des Markthochlaufs begrenzte Wirkung zeigt. Viertens sollten Technologien entwickelt werden, die kritische Rohstoffe substituieren oder minimieren.

Die neue EU-Verordnung zu kritischen Rohstoffen vom Mai zweitausendzweiundzwanzig setzt ambitionierte Ziele: Bis zweitausenddreißig sollen zehn Prozent des Bedarfs an strategischen Rohstoffen aus europäischem Bergbau stammen. Das Seltenerdvorkommen Per Gejer in Nordschweden könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen, mit geschätzten über einer Million Tonnen Metalloxiden. Allerdings wird es zehn bis fünfzehn Jahre dauern, bis diese Ressourcen den Markt erreichen, da Erkundung, Genehmigungen und Infrastrukturaufbau Zeit benötigen.

Recycling wird langfristig erheblich zur Versorgungssicherheit beitragen. Für Basismetalle wie Aluminium, Nickel und Kupfer macht Sekundärrohstoff bereits einen signifikanten Anteil am Produktionsinput aus. Für zwölf der zwanzig kritischen Rohstoffe liegt die Recyclingrate jedoch noch deutlich unter fünf Prozent. Die neue EU-Batterieverordnung schreibt steigende Recyclingquoten fest, und hydrometallurgische Verfahren ermöglichen bereits die Rückgewinnung von Lithium, Nickel und Kobalt aus Lithium-Ionen-Batterien. Das EU-Projekt SUSMAGPRO zielt darauf ab, Magnetmaterialien aus ausgemusterten Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen zurückzugewinnen.

Die Entwicklung magnetfreier Motoren ist in diesem Kontext die eleganteste Lösung, da sie das Problem an der Wurzel packt. Statt abhängige Lieferketten zu diversifizieren oder aufwendig zu recyceln, eliminiert diese Technologie die Abhängigkeit vollständig. Die volkswirtschaftlichen Ersparnisse sind erheblich, wenn man bedenkt, dass jährlich Millionen Fahrzeuge produziert werden und jedes sechshundert Gramm Neodym sowie weitere seltene Erden benötigen würde.

Passend dazu:

- Die Warnung eines Rohstoffhändlers: Wie die Kontrolle über Seltene Erden Europas Industrie in die Knie zwingt

Industriepolitische Implikationen für Europa

Europa befindet sich in einer prekären Position zwischen technologischer Transformation und zunehmender Abhängigkeit. Die Dominanz Chinas erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette der Elektromobilität, von Rohstoffen über Batterieproduktion bis zur Fahrzeugfertigung. Ohne entschlossenes Handeln droht ein massiver Verlust an industrieller Wertschöpfung und Arbeitsplätzen.

Die Entwicklung magnetfreier Motoren bietet Europa eine Chance zur strategischen Repositionierung. Unternehmen wie BMW, ZF, Mahle und Renault verfügen über führende Expertise in dieser Technologie und können Standards setzen, bevor asiatische Wettbewerber aufschließen. Die Technologieführerschaft in diesem Bereich könnte sich als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen, ähnlich wie deutsche Ingenieurskunst bei Verbrennungsmotoren jahrzehntelang Maßstäbe setzte.

Die Investitionen in alternative Motorentechnologien sind im Vergleich zum Gesamtvolumen der Transformation moderat. BMW investiert über eine Milliarde Euro bis zweitausenddreißig in Steyr, was angesichts der strategischen Bedeutung überschaubar ist. ZF und Mahle bewegen sich in ähnlichen Größenordnungen. Diese Investitionen schaffen nicht nur technologische Unabhängigkeit, sondern sichern auch hochqualifizierte Arbeitsplätze in Europa.

Die politischen Rahmenbedingungen müssen diese Entwicklung unterstützen. Förderung von Forschung und Entwicklung, beschleunigte Genehmigungsverfahren für Produktionsanlagen und möglicherweise temporäre Anreize für den Einsatz magnetfreier Motoren könnten den Markthochlauf beschleunigen. Die USA haben mit dem Defense Production Act bereits gezeigt, wie Rohstoffförderung mit Sicherheitspolitik verzahnt werden kann. Europa muss ähnliche Instrumente entwickeln, statt sich nur auf Regulierung zu beschränken.

Die Standardisierung und Interoperabilität verschiedener Motortypen ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Wenn Fahrzeugplattformen flexibel zwischen verschiedenen Antriebskonzepten wechseln können, erhöht dies die Resilienz der Hersteller. BMW demonstriert dies bereits mit seiner Technologieoffenheit, parallel sowohl Verbrennungsmotoren als auch verschiedene Elektroantriebe zu produzieren. Diese Flexibilität ermöglicht es, auf Marktveränderungen und Lieferengpässe schnell zu reagieren.

Die globale Wettbewerbsdynamik verschärft sich

Der Kampf um die technologische Führung in der Elektromobilität spitzt sich zu. China versucht, seine Dominanz durch vertikale Integration über die gesamte Wertschöpfungskette zu zementieren. Die Exportkontrollen für seltene Erden und die zugehörigen Technologien sind Teil dieser Strategie. Gleichzeitig investiert China massiv in eigene Elektrofahrzeugproduktion, wobei chinesische Hersteller wie BYD, SAIC und Geely rapide Marktanteile auch in Europa gewinnen.

Die USA reagieren mit einer Kombination aus Investitionsförderung, Importbeschränkungen und strategischen Partnerschaften. Der Inflation Reduction Act stellt hunderte Milliarden Dollar für grüne Technologien bereit, während gleichzeitig chinesische Produkte durch Zölle verteuert werden. Donald Trump drohte mit bis zu zweihundert Prozent Zöllen, sollte China nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden liefern. Diese aggressive Politik schafft zwar kurzfristig Druck, löst aber nicht das strukturelle Problem der Abhängigkeit.

Die jüngste Entwicklung zeigt eine vorübergehende Entspannung: Nach dem Treffen zwischen Präsident Xi Jinping und Donald Trump in Busan im Oktober zweitausendfünfundzwanzig kündigte China an, die verschärften Exportkontrollen für ein Jahr auszusetzen. Im Gegenzug nehmen die USA einige Sanktionen gegen chinesische Unternehmen zurück. Diese taktische Atempause ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Verwundbarkeit westlicher Lieferketten.

Indien positioniert sich zunehmend als dritte Kraft in dieser Auseinandersetzung. Mit seinen ambitionierten Klimazielen, die Klimaneutralität bis zweitausendsiebenzig anstreben, und einem schnell wachsenden Automobilmarkt bietet das Land enormes Potential. Die Fokussierung auf magnetfreie Motoren könnte Indien einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, da das Land die Fehler früher Abhängigkeiten vermeidet. Die Make-in-India-Initiative unterstützt diese Strategie durch Lokalisierungsanforderungen und Investitionsanreize.

Japan und Südkorea spielen ebenfalls wichtige Rollen, insbesondere bei der Batterieproduktion. Unternehmen wie LG Energy Solution, Samsung SDI und Panasonic kontrollieren bedeutende Teile der globalen Batteriezellproduktion. Ihre Expertise bei Leistungselektronik und Materialwissenschaften macht sie zu wertvollen Partnern für europäische Automobilhersteller, die ihre Lieferketten diversifizieren wollen.

Technologische Grenzen und Innovationspotentiale

Die Entwicklung magnetfreier Motoren steht nicht am Ende, sondern am Anfang ihres Optimierungszyklus. Während Permanentmagnetmotoren seit Jahrzehnten kontinuierlich verbessert wurden, stecken alternative Konzepte noch in relativ frühen Entwicklungsstadien. Dies bedeutet erhebliches Verbesserungspotential bei Effizienz, Leistungsdichte und Kosten.

Ein vielversprechender Ansatz sind Ferritmagnete, die auf Eisen statt seltenen Erden basieren. Obwohl ihre Magnetfeldstärke bei gleicher Größe etwa fünfzig bis siebzig Prozent unter Neodym-Magneten liegt, lässt sich durch clevere Motordesigns ein Großteil dieser Differenz ausgleichen. Das japanische Unternehmen Proterial entwickelte einen Antrieb, der mit nur zwanzig Prozent mehr Magnetmaterial die gleiche Leistungsdichte aufweist. In Kombination mit Hochdrehzahlkonzepten, wie sie Tesla im Plaid-Motor mit bis zu zwanzigtausend Umdrehungen pro Minute realisiert, könnten Ferritmotoren wettbewerbsfähig werden.

Die Digitalisierung der Entwicklungsprozesse beschleunigt Innovationen erheblich. Mahle nutzt evolutionäre Algorithmen zur Simulation verschiedener Motorauslegungen, wodurch optimale Konfigurationen deutlich schneller gefunden werden als mit herkömmlichen Verfahren. Diese automatisierten Prozesse können nicht nur Geometrieparameter der Elektroblechschnitte verändern, sondern auch Wickelschemata und Werkstoffe optimieren. Der Zeitvorteil gegenüber traditionellen Entwicklungsmethoden beträgt mehrere Monate bis Jahre.

Die Integration von Motor, Getriebe und Leistungselektronik in hochintegrierten E-Achsen bietet weitere Optimierungspotentiale. BMW demonstriert dies mit seinem Baukasten, der durch minimierte Flanschflächen, integrierte Medienführung und vereinfachte Montage sowohl Fehlerquellen reduziert als auch Kosten senkt. Die Kombination von achthundert Volt Technologie mit Siliziumkarbid-Leistungselektronik steigert die Effizienz zusätzlich und verkürzt Ladezeiten.

Materialwissenschaftliche Fortschritte bei Wickeldrähten, Elektroblechen und Isolationssystemen verbessern kontinuierlich die Leistungsfähigkeit. Die patentierte Hairpin-Wicklungstechnologie von BorgWarner ermöglicht beispielsweise eine höhere Kupferdichte im Stator, was Leistung und Effizienz steigert. Ähnliche Innovationen bei anderen Komponenten summieren sich zu signifikanten Gesamtverbesserungen.

Wirtschaftliche Bewertung der Transformationskosten

Die volkswirtschaftlichen Kosten der Abhängigkeit von seltenen Erden sind schwer zu quantifizieren, aber beträchtlich. Neben den direkten Rohstoffkosten und deren Volatilität fallen strategische Opportunitätskosten an, wenn Unternehmen Investitionsentscheidungen aufgrund unsicherer Lieferketten verschieben oder Risikoaufschläge einkalkulieren müssen. Die Produktionsausfälle, die Mitte zweitausendfünfundzwanzig durch chinesische Exportbeschränkungen entstanden, verdeutlichen die Verwundbarkeit.

Die Investitionen in alternative Technologien sind hingegen vergleichsweise moderat und amortisieren sich schnell. Eine Milliarde Euro für BMWs Standort Steyr erscheint hoch, relativiert sich aber angesichts der strategischen Bedeutung und des Produktionsvolumens. Bei einer jährlichen Kapazität von mehreren hunderttausend Motoren und Kostenvorteilen von hundert bis zweihundert Euro pro Einheit durch wegfallende Magnete ergibt sich eine Amortisationszeit von wenigen Jahren.

Die gesamtwirtschaftlichen Effekte einer erfolgreichen Technologiesubstitution wären erheblich. Würden alle in Europa produzierten Elektrofahrzeuge mit magnetfreien Motoren ausgestattet, entfielen jährlich Rohstoffimporte im Wert von mehreren hundert Millionen Euro. Wichtiger noch wäre die strategische Autonomie und Unabhängigkeit von geopolitischen Verwerfungen. Die Sicherung industrieller Wertschöpfung und hochqualifizierter Arbeitsplätze rechtfertigt öffentliche Förderung dieser Technologien.

Die Beschäftigungseffekte sind ambivalent. Einerseits entfallen Arbeitsplätze in der Verbrennungsmotorenfertigung, andererseits entstehen neue in der Elektromotorproduktion. BMW plant am Standort Steyr künftig rund tausend Mitarbeitende in der E-Motoren-Montage zu beschäftigen. Abhängig von der globalen Nachfrageentwicklung könnte bis zweitausenddreißig die Hälfte der gesamten Belegschaft in der E-Mobilität tätig sein. Die Technologieoffenheit, parallel verschiedene Antriebskonzepte zu produzieren, sichert dabei langfristig Beschäftigung.

Nachhaltigkeitsaspekte jenseits der Rohstoffabhängigkeit

Die ökologische Bilanz magnetfreier Motoren geht über die Vermeidung problematischer Rohstoffe hinaus. Der Abbau seltener Erden verursacht erhebliche Umweltschäden durch den Einsatz großer Mengen Chemikalien, die Böden und Gewässer belasten. Die Aufbereitung ist energieintensiv und erzeugt toxische Abfälle. Auch wenn technologische Verbesserungen die Umweltbelastung reduzieren können, bleibt der ökologische Fußabdruck signifikant.

Fremderregte Synchronmotoren und Asynchronmotoren bestehen hauptsächlich aus Kupfer, Eisen, Aluminium und Elektronikkomponenten. Diese Materialien sind zwar nicht problemfrei, aber ihre Gewinnung ist etabliert, weniger umweltschädlich und besser reguliert. Vor allem sind sie deutlich einfacher zu recyceln. Während Permanentmagnete aufwendige Trennverfahren erfordern, lassen sich Kupfer und Eisen durch konventionelle Schrottrecyclingprozesse zurückgewinnen.

Der CO2-Fußabdruck in der Herstellung sinkt bei magnetfreien Motoren um bis zu fünfzig Prozent, wie ZF für seinen I2SM-Motor nachweist. Renault beziffert die Reduktion für seinen E7A-Motor auf dreißig Prozent. Diese Einsparungen resultieren nicht nur aus wegfallenden Magneten, sondern auch aus vereinfachten Lieferketten, da weniger komplexe Vorprodukte über große Distanzen transportiert werden müssen.

Die Gesamtökobilanz eines Elektrofahrzeugs hängt allerdings maßgeblich von der Batterieproduktion und der Stromherkunft ab. Der Antrieb macht nur einen Teil der Umweltauswirkungen aus. Dennoch ist jeder Beitrag zur Verbesserung relevant, insbesondere wenn er ohne Leistungseinbußen realisiert werden kann. Die längere Lebensdauer und bessere Recycelbarkeit magnetfreier Motoren sprechen zusätzlich für diese Technologie.

Magnetfreie Elektromotoren: Europas Chance auf Technologieführerschaft

Die Entwicklung magnetfreier Elektromotoren steht an einem Wendepunkt. Die Technologie ist ausgereift genug für Serienproduktion, wie BMW demonstriert, während gleichzeitig noch erhebliches Optimierungspotential besteht. Die geopolitischen Verwerfungen um seltene Erden schaffen einen starken Anreiz für Hersteller, auf alternative Konzepte umzusteigen. Die wirtschaftlichen Argumente sprechen zunehmend für magnetfreie Lösungen, da Skaleneffekte die Kostenvorteile verstärken.

Für die europäische Automobilindustrie ist die Botschaft klar: Technologieführerschaft bei magnetfreien Motoren ist eine strategische Notwendigkeit, keine Option. Die Investitionen sind überschaubar, die Risiken immens bei fortgesetzter Abhängigkeit. Regierungen sollten diese Entwicklung durch Forschungsförderung, beschleunigte Genehmigungen und möglicherweise temporäre Marktanreize unterstützen.

Die Diversifizierung der Motorenportfolios ist dabei entscheidend. Nicht jede Anwendung benötigt maximale Leistungsdichte, oft reichen Asynchron- oder fremderregte Synchronmotoren vollkommen aus. Eine intelligente Segmentierung nach Anforderungsprofilen optimiert das Gesamtpaket aus Kosten, Leistung und strategischer Resilienz.

Die Standardisierung von Schnittstellen und Plattformen erleichtert den flexiblen Einsatz verschiedener Motortypen. Hersteller gewinnen dadurch Handlungsspielraum und können auf Marktveränderungen schnell reagieren. Die Modularität moderner E-Achsen unterstützt diesen Ansatz bereits, sollte aber konsequent weiterentwickelt werden.

International ist Kooperation mit verlässlichen Partnern essenziell. Japan, Südkorea und Indien bieten Potential für Technologiepartnerschaften und Lieferkettenintegration jenseits chinesischer Dominanz. Der Aufbau einer multipolaren Weltordnung bei kritischen Technologien erhöht die Stabilität und reduziert Erpressbarkeit.

Die Kreislaufwirtschaft muss parallel forciert werden. Auch wenn magnetfreie Motoren die Abhängigkeit reduzieren, bleiben andere kritische Rohstoffe wie Lithium und Kobalt relevant. Recyclingtechnologien und urbane Mining-Konzepte können mittelfristig erheblich zur Versorgungssicherheit beitragen. Die regulatorischen Rahmenbedingungen durch die EU-Batterieverordnung weisen bereits in die richtige Richtung.

Die Automobilindustrie steht vor ihrer vielleicht größten Transformation seit der Erfindung des Automobils. Die Elektrifizierung ist unausweichlich, doch die Gestaltung dieser Transformation bleibt gestaltbar. Magnetfreie Elektromotoren sind dabei mehr als nur eine technische Alternative. Sie repräsentieren die Chance, strategische Autonomie zurückzugewinnen und die industrielle Wertschöpfung in Europa zu sichern. Der Durchbruch ist näher, als viele denken. BMW produziert bereits, andere folgen in Kürze. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie schnell diese Technologie zur neuen Norm wird. China mag heute die seltenen Erden kontrollieren, aber Europa kann morgen die Standards für eine Mobilität ohne sie setzen.

Ihr globaler Marketing und Business Development Partner

☑️ Unsere Geschäftssprache ist Englisch oder Deutsch

☑️ NEU: Schriftverkehr in Ihrer Landessprache!

Gerne stehe ich Ihnen und mein Team als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) an. Meine E-Mail Adresse lautet: wolfenstein∂xpert.digital

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

☑️ KMU Support in der Strategie, Beratung, Planung und Umsetzung

☑️ Erstellung oder Neuausrichtung der Digitalstrategie und Digitalisierung

☑️ Ausbau und Optimierung der internationalen Vertriebsprozesse

☑️ Globale & Digitale B2B-Handelsplattformen

☑️ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Messen

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere globale Branchen- und Wirtschafts-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten