Die Milipol Messe 2025 in Paris: Zwischen technologischer Hochrüstung und strategischer Leerstelle – Kreativbild: Xpert.Digital

Die strategische Lücke: Fehlende Konzepte für Rapid Deployment und zivile Sicherheits- und Versorgungslogistik

Europas fataler Fehler und was die Sicherheitsmesse in Paris vergessen hat: Die erschreckende Lücke in unserer Krisenvorsorge

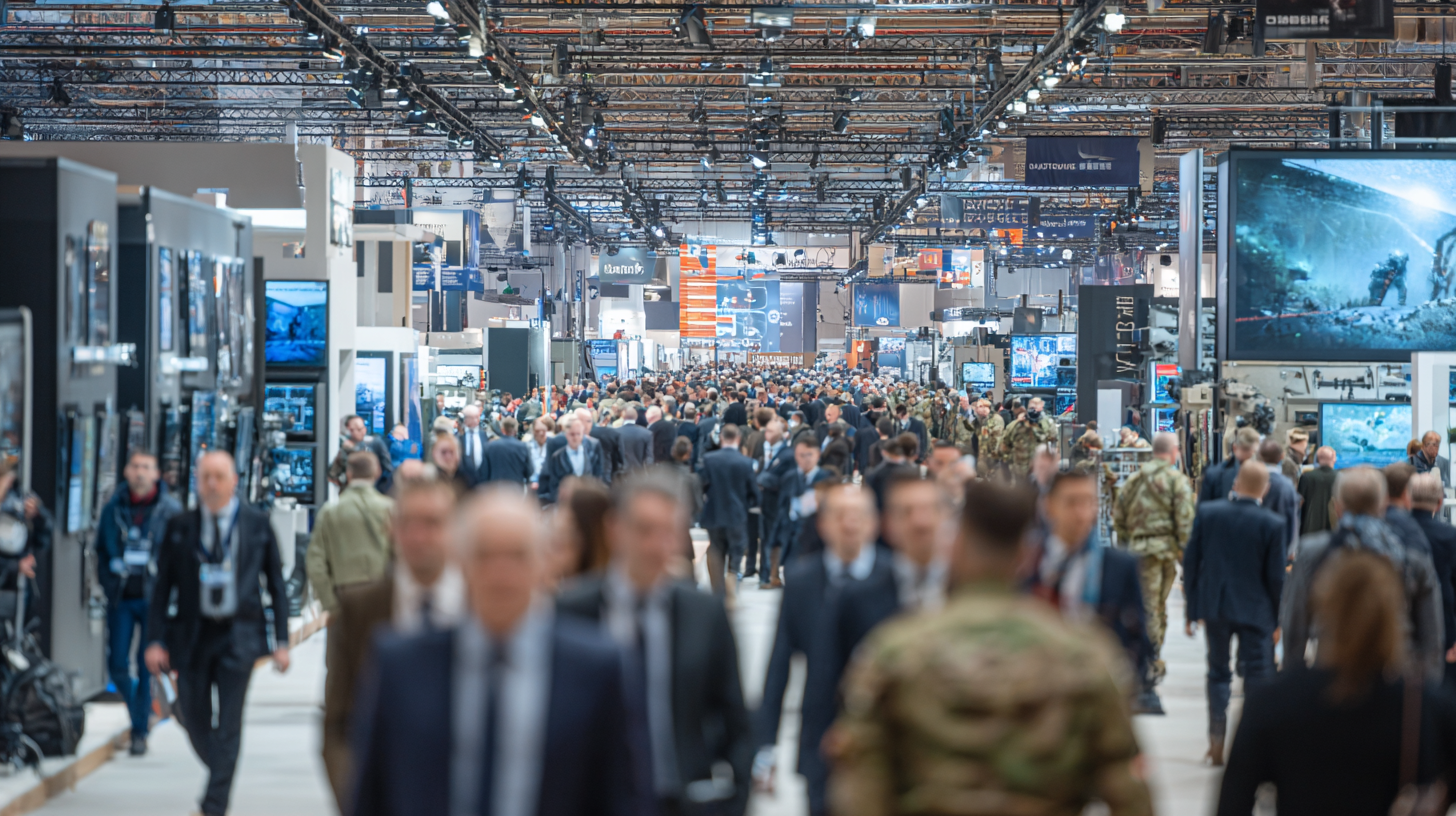

Paris, November 2025. In den weitläufigen Hallen des Parc des Expositions Paris Nord Villepinte bot sich in diesen Tagen ein faszinierendes wie beunruhigendes Schauspiel. Die Milipol 2025, die weltweit bedeutendste Messe für innere Sicherheit, öffnete ihre Tore und präsentierte das Arsenal der Zukunft: Von künstlicher Intelligenz, die Verbrechen vorhersieht, bevor sie geschehen, bis hin zu lautlosen Drohnenjägern und digitalen Festungen gegen Cyberangriffe. Über 1.200 Aussteller und Delegationen aus 160 Ländern zelebrierten eine Industrie, die im Angesicht globaler Krisen boomt wie nie zuvor. Doch zwischen den blinkenden Server-Racks und Panzerfahrzeugen tat sich ein Abgrund auf, der in den Hochglanzbroschüren der Aussteller keine Erwähnung fand.

Während Europa technologisch aufrüstet und die Grenzen zwischen Polizei und Militär zunehmend verschwimmen, offenbarten die Tage in Paris eine gefährliche strategische Leerstelle: Das fast vollständige Fehlen von Konzepten für die Versorgung der Zivilbevölkerung im Ernstfall. Wir investieren Milliarden in die Abwehr komplexer hybrider Bedrohungen, doch die banale Frage, wie Millionen Menschen bei einem Zusammenbruch kritischer Infrastrukturen mit Wasser, Nahrung und Wärme versorgt werden sollen, bleibt unbeantwortet.

Die diesjährige Messe war somit nicht nur eine Leistungsschau der “Homeland Security”, sondern auch ein Spiegelbild einer Gesellschaft, die Sicherheit zunehmend mit technischer Überwachung verwechselt und dabei die fundamentale Resilienz vergisst. Die nachfolgende Analyse beleuchtet diese gefährliche Diskrepanz. Sie zeigt auf, warum wir zwar Drohnen im Flug hacken können, aber an der Logistik eines simplen Notvorrats zu scheitern drohen – und warum die wahre Achillesferse unserer Sicherheit nicht an den Grenzen, sondern in unseren Supermärkten und Stromnetzen liegt.

Wenn Sicherheit zur Illusion wird: Europas blinder Fleck in der Krisenvorsorge

Die diesjährige Milipol in Paris offenbarte eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen militärtechnischem Fortschritt und grundlegender Daseinsvorsorge. Während Künstliche Intelligenz, Anti-Drohnen-Systeme und biometrische Überwachung die Messehallen dominierten, blieben entscheidende Elemente der modernen Sicherheitsarchitektur nahezu unsichtbar: Konzepte für das Rapid Deplopyment und die strategische Versorgungssicherheit der Zivilbevölkerung in Krisenzeiten.

Die Milipol als Spiegelbild globaler Sicherheitsverschiebungen

Die Milipol Paris etablierte sich in ihrer 24. Ausgabe vom 18. bis 21. November 2025 erneut als weltweit führende Fachmesse für innere Sicherheit und Homeland Security. Unter der Schirmherrschaft des französischen Innenministeriums versammelten sich im Parc des Expositions Paris Nord Villepinte über 1.200 Aussteller und mehr als 30.000 Fachbesucher aus 160 Ländern. Die Veranstaltung dokumentierte eindrücklich die fundamentale Transformation der globalen Sicherheitslandschaft, die sich derzeit in einem Zustand der strategischen Neuausrichtung befindet.

Die Messe präsentierte sich als umfassendes Schaufenster technologischer Innovationen, die das Spektrum von polizeilicher Ausrüstung über Grenzschutzsysteme bis hin zu Cyberabwehr und kritischer Infrastrukturschutz abdeckten. Mit 65 Prozent internationaler Aussteller und 175 offiziellen Delegationen aus allen Kontinenten unterstrich die Milipol 2025 ihren Status als zentraler Knotenpunkt für die globale Sicherheitsindustrie. Die thematische Schwerpunktsetzung auf Künstliche Intelligenz im Dienst der Homeland Security manifestierte sich in einem umfangreichen Konferenzprogramm mit über 40 Fachveranstaltungen, die die Verschiebung von traditionellen Sicherheitskonzepten hin zu datengetriebenen, algorithmischen Systemen verdeutlichten.

Die ökonomische Dimension dieser Entwicklung ist beachtlich. Der globale Homeland-Security-Markt, der 2024 ein Volumen von 546,86 Milliarden US-Dollar erreichte, wird nach Prognosen bis 2035 auf 800,1 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,52 Prozent entspricht. Europa allein erhöhte seine Verteidigungsausgaben von 343 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf prognostizierte 381 Milliarden Euro in 2025, wobei die Beschaffung von Verteidigungsausrüstung um 39 Prozent auf 88 Milliarden Euro stieg. Diese Zahlen reflektieren nicht nur die geopolitischen Spannungen, die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verschärft wurden, sondern auch eine grundlegende Neubewertung von Sicherheit als ganzheitlichem, gesellschaftlichem Gut.

Künstliche Intelligenz als zentrales Paradigma der Sicherheitsarchitektur

Die Milipol 2025 markierte einen Wendepunkt in der Integration von Künstlicher Intelligenz in Homeland-Security-Systeme. Was noch vor wenigen Jahren als unterstützende Technologie galt, hat sich zu einer operativen Kernkompetenz entwickelt, die sämtliche Ebenen moderner Sicherheitsinfrastruktur durchdringt. Die ausgestellten Systeme demonstrierten den Übergang von reaktiven zu prädiktiven Sicherheitsmodellen, bei denen Algorithmen nicht mehr nur Daten analysieren, sondern aktiv Bedrohungsszenarien antizipieren und Handlungsempfehlungen generieren.

Die präsentierten KI-Anwendungen umfassten Gesichtserkennung in Echtzeit, die in der Lage ist, Personen in Menschenmengen zu identifizieren und ihre Bewegungsmuster über städtische Überwachungsnetzwerke hinweg zu verfolgen. Verhaltensanalysesysteme detektieren Anomalien in öffentlichen Räumen und triggern automatisierte Alarmketten. Prädiktive Analytik verarbeitet multimodale Datenströme aus sozialen Medien, Verkehrssensoren, Kommunikationsnetzen und IoT-Geräten, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu identifizieren, bevor diese manifest werden. Diese Systeme repräsentieren einen qualitativen Sprung von der Überwachung zur Vorhersage, von der Dokumentation zur Prävention.

Besonders bedeutsam war die Betonung digitaler Souveränität in den Diskussionen. Europäische Staaten haben erkannt, dass die Abhängigkeit von ausländischen Algorithmen und Dateninfrastrukturen eine strategische Verwundbarkeit darstellt. Entsprechend forcieren nationale Regierungen die Entwicklung eigener KI-Kapazitäten, die sowohl technologische Unabhängigkeit als auch die Einhaltung europäischer Datenschutz- und Grundrechtsstandards gewährleisten sollen. Diese Dualität zwischen operativer Effizienz und rechtlicher Compliance prägte viele Fachdiskussionen und offenbarte die Spannungsfelder moderner Sicherheitspolitik.

Die Integration von KI erstreckte sich über das gesamte Spektrum der inneren Sicherheit. Im urbanen Raum ermöglichen intelligente Sensornetzwerke die permanente Überwachung kritischer Infrastrukturen, während an Grenzen biometrische Systeme automatisierte Identitätsprüfungen durchführen. In der forensischen Analyse beschleunigen KI-Werkzeuge die Auswertung digitaler Beweismittel exponentiell. Im Bereich der Cybersicherheit detektieren autonome Systeme Angriffsmuster und initiieren Gegenmaßnahmen in Millisekunden. Diese umfassende Durchdringung macht deutlich, dass Künstliche Intelligenz nicht länger eine optionale Ergänzung, sondern das zentrale Nervensystem moderner Sicherheitsarchitekturen darstellt.

Die Drohnenbedrohung und der Kampf um den Luftraum niedriger Höhe

Ein zweiter Schwerpunkt der Milipol 2025 war die rapide Eskalation der Drohnenproblematik, die sich von einer peripheren Bedrohung zu einem zentralen Sicherheitsrisiko entwickelt hat. Die Proliferation kostengünstiger kommerzieller Drohnen, die durch nichtstaatliche Akteure für Überwachung, Logistik oder als Kampfmittel zweckentfremdet werden können, hat eine neue Dimension asymmetrischer Kriegsführung eröffnet. Konfliktszenarien in Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika demonstrierten die operative Realität, dass Drohnen als präzise, kostengünstige und schwer abzuwehrende Waffen eingesetzt werden können.

Die ausgestellten Counter-UAS-Systeme reflektierten diese Bedrohungslage durch mehrschichtige Abwehrkonzepte. Moderne C-UAS-Architekturen kombinieren passive Sensoren zur Detektion, elektronische Kampfführung zur Störung und kinetische Effektoren zur physischen Neutralisierung. Radiofrequenz-Scanner identifizieren Kommunikationssignale zwischen Drohne und Operator, elektrooptische und Infrarotsysteme ermöglichen visuelle Erfassung, akustische Sensoren registrieren charakteristische Motorgeräusche, und Kurzstreckenradare liefern präzise Positionsdaten. Diese multimodalen Systeme müssen in der Lage sein, zwischen legitimen und bedrohlichen Drohnen zu unterscheiden und im urbanen Kontext ohne Kollateralschäden zu operieren.

Besondere Aufmerksamkeit fand die Cyber-over-RF-Technologie des israelischen Unternehmens Sentrycs, die es ermöglicht, Drohnen nicht zu zerstören, sondern deren Kommunikationsprotokolle zu übernehmen und eine kontrollierte Landung zu erzwingen. Dieses System detektiert Eindringlinge in einem Radius von zehn Kilometern, identifiziert den Drohnentyp, verfolgt seine Flugbahn und lokalisiert den Operator. Die erfassten Daten werden in Echtzeit an Sicherheitsbehörden übermittelt und bilden die Grundlage für gerichtliche Verfolgung. Die Technologie steht in drei Konfigurationen zur Verfügung: als stationäre Installation auf Masten, als portable Einheit in Transportkoffern für den schnellen Einsatz und als fahrzeugmontierte Variante zum Schutz beweglicher Konvois.

Parallel zur Abwehr entwickelte sich der offensive Einsatz von Drohnen durch Sicherheitskräfte zu einem Standard-Instrument. Das Konzept der Drone-as-First-Responder sieht vor, dass unbemannte Luftfahrzeuge bei Notrufen automatisch zur Lagebeurteilung eingesetzt werden, noch bevor Polizei- oder Rettungskräfte eintreffen. Diese Systeme ermöglichen Echtzeitaufklärung in schwer zugänglichem Gelände, reduzieren Risiken für Einsatzkräfte und beschleunigen taktische Entscheidungsprozesse. Die Integration von Drohnen in standardisierte Einsatzkonzepte transformiert operative Abläufe fundamental und erfordert neue Ausbildungskonzepte, rechtliche Rahmenbedingungen und technische Standards.

Die strategischen Implikationen dieser Entwicklung sind weitreichend. Der Luftraum niedriger Höhe hat sich zu einer primären Front der Homeland Security entwickelt, die permanente Überwachung, schnelle Reaktionsfähigkeit und internationale Koordination erfordert. Die Herausforderung besteht darin, legitime Drohnennutzung zu ermöglichen, während gleichzeitig illegale Verwendung unterbunden wird. Dies erfordert regulatorische Frameworks, die Flexibilität mit Sicherheit balancieren, sowie technische Standards, die Interoperabilität zwischen nationalen Systemen gewährleisten.

Cybersicherheit als existenzielle Säule nationaler Verteidigung

Die Milipol 2025 unterstrich die vollständige Integration von Cybersicherheit in das Gefüge nationaler Sicherheitsarchitekturen. Was einmal als technisches Problem der IT-Abteilungen galt, ist zu einer existenziellen Bedrohung für Staatsfunktionen, kritische Infrastrukturen und demokratische Prozesse geworden. Die Häufigkeit und Sophistikation von Cyberangriffen auf staatliche Institutionen, Energieversorger, Gesundheitssysteme und Finanzinstitutionen hat ein Niveau erreicht, das konventionelle Verteidigungskonzepte obsolet macht.

Die präsentierten Cybersecurity-Lösungen reflektierten diese Bedrohungslage durch mehrschichtige Verteidigungsarchitekturen. Anomaliedetektionssysteme analysieren Netzwerkverkehr in Echtzeit und identifizieren verdächtige Muster. KI-gestützte Threat-Intelligence-Plattformen aggregieren globale Bedrohungsdaten und generieren proaktive Warnungen. Automatisierte Response-Systeme isolieren kompromittierte Netzwerksegmente und initiieren Wiederherstellungsprozeduren. Forensische Tools ermöglichen die Rekonstruktion von Angriffsszenarien und die Attribution zu Tätergruppen. Diese Systeme operieren zunehmend autonom, da menschliche Analysten nicht in der Lage sind, mit der Geschwindigkeit und dem Volumen moderner Cyberangriffe Schritt zu halten.

Ein zentrales Thema war die Bedeutung digitaler Souveränität für nationale Sicherheit. Europäische Staaten investieren massiv in die Entwicklung eigener Verschlüsselungstechnologien, sicherer Kommunikationsnetzwerke und souveräner Cloud-Infrastrukturen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, strategische Abhängigkeiten von außereuropäischen Technologieanbietern zu reduzieren und die Kontrolle über kritische Datenströme zu sichern. Die französische Initiative für eine souveräne Cloud, präsentiert von Thales in Partnerschaft mit Google Cloud, exemplifiziert diese Strategie durch die Kombination internationaler Technologieexpertise mit nationaler Kontrolle und Compliance.

Die internationale Dimension der Cybersicherheit manifestierte sich in verstärkten Kooperationsmechanismen. Gemeinsame Frühwarnsysteme ermöglichen den Austausch von Bedrohungsinformationen zwischen nationalen CERTs in Echtzeit. Koordinierte Reaktionsprotokolle sichern die Handlungsfähigkeit bei transnationalen Angriffen. Gemeinsame Forschungsprogramme entwickeln Abwehrstrategien gegen neuartige Bedrohungen. Diese Zusammenarbeit ist essentiell, da Cyberangriffe keine nationalen Grenzen respektieren und die Verteidigung nur durch kollektive Anstrengungen effektiv sein kann.

Panzerfahrzeuge für polizeiliche Einsätze und die Militarisierung innerer Sicherheit

Die Präsentation taktischer Panzerfahrzeuge für polizeiliche und Spezialeinheiten markierte eine signifikante Verschiebung in der Konzeptualisierung innerer Sicherheit. Fahrzeuge, die ursprünglich für militärische Operationen entwickelt wurden, finden zunehmend Verwendung in urbanen Sicherheitsszenarien. Diese Entwicklung reflektiert die wachsende Bedrohung durch schwer bewaffnete terroristische Zellen, organisierte Kriminalität mit militärischer Ausrüstung und asymmetrische Angriffe auf zivile Ziele.

Die ausgestellten Fahrzeuge integrierten hybride Antriebssysteme für erhöhte Mobilität und reduzierte akustische Signatur, aktive Schutzsysteme gegen Projektile und improvisierte Sprengsätze sowie integrierte Kommandozentralen mit Echtzeitdatenverarbeitung. Ballistische Panzerung bietet Schutz gegen Beschuss mit großkalibrigen Waffen, während modulare Innenausstattung flexible Konfiguration für unterschiedliche Einsatzszenarien ermöglicht. Kommunikationssysteme vernetzen die Fahrzeuge mit Leitstellen und anderen Einsatzkräften und schaffen ein integriertes Lagebild.

Diese Fahrzeuge repräsentieren mehr als technologische Aufrüstung. Sie symbolisieren eine konzeptionelle Annäherung zwischen militärischen und polizeilichen Operationen, die traditionelle Unterscheidungen zwischen äußerer und innerer Sicherheit verwischt. Während Befürworter argumentieren, dass moderne Bedrohungslagen solche Fähigkeiten erfordern, warnen Kritiker vor einer schleichenden Militarisierung des öffentlichen Raums, die fundamentale Prinzipien demokratischer Polizeiarbeit untergräbt. Diese Debatte berührt grundsätzliche Fragen über die Rolle von Sicherheitskräften in demokratischen Gesellschaften und die Balance zwischen Schutz und Freiheit.

Die operative Realität zeigt jedoch, dass Polizeikräfte in mehreren europäischen Metropolen bereits mit Bedrohungsszenarien konfrontiert sind, die konventionelle Ausrüstung überfordern. Terroranschläge mit automatischen Waffen, Geiselnahmen in urbanen Umgebungen und organisierte Kriminalität mit paramilitärischer Struktur erfordern Einsatzfähigkeiten, die über traditionelle Polizeiarbeit hinausgehen. Die Herausforderung besteht darin, diese Fähigkeiten bereitzustellen, ohne die grundlegenden Prinzipien rechtsstaatlicher Polizeiarbeit zu kompromittieren.

Biometrie und digitale Forensik als Instrumente totaler Erfassung

Die Fortschritte in biometrischer Identifikation und digitaler Forensik, die auf der Milipol präsentiert wurden, eröffnen beispiellose Möglichkeiten zur Identifizierung und Verfolgung von Individuen. Moderne biometrische Systeme operieren mit multimodalen Ansätzen, die Gesichtserkennung, Fingerabdrücke, Irisscans, Gangmuster und Venenstrukturen kombinieren, um eine nahezu fehlerfreie Identifikation zu ermöglichen. Diese Systeme werden in Flughäfen, Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen und Grenzübergängen implementiert und schaffen ein lückenloses Netzwerk digitaler Identitätsprüfung.

Die vorgestellte Fingervenen-Technologie von mofiria, entwickelt in Partnerschaft mit VSTech Sensors, exemplifiziert die nächste Generation biometrischer Systeme. Im Gegensatz zu oberflächenbasierten Verfahren wie Fingerabdrücken, die gefälscht werden können, nutzt diese Technologie subkutane Venenmuster, die praktisch nicht zu replizieren sind. Ein neuentwickelter filmbasierter Sensor ermöglicht die Integration in mobile Geräte und Zugangskontrollsysteme bei minimiertem Platzbedarf. Die Fehlerquote liegt im promillebereich, während die Verarbeitungsgeschwindigkeit Echtzeit-Authentifizierung in Hochdurchsatzszenarien ermöglicht.

Parallel dazu revolutionieren Fortschritte in der digitalen Forensik die Ermittlungsarbeit. Moderne Tools, wie die von Detego Global und MSAB präsentierten Lösungen, ermöglichen die simultane Extraktion und Analyse von Daten aus Smartphones, Computern, Wechselmedien, Drohnen und IoT-Geräten. KI-gestützte Analysemodule identifizieren relevante Beweise in Terabytes von Daten binnen Minuten, rekonstruieren gelöschte Informationen und erstellen Beziehungsnetzwerke zwischen Verdächtigen. Diese Fähigkeiten sind besonders in der Terrorismusbekämpfung und organisierten Kriminalität von Bedeutung, wo digitale Spuren oft die einzigen verfügbaren Beweismittel darstellen.

Die ethischen und rechtlichen Implikationen dieser Technologien wurden auf der Milipol kontrovers diskutiert. Während ihre Effektivität in der Verbrechensbekämpfung unbestritten ist, werfen sie fundamentale Fragen über Privatsphäre, Datenschutz und die Grenzen staatlicher Überwachung auf. Die Gefahr der schleichenden Normalisierung totaler Überwachung steht dem legitimen Sicherheitsbedürfnis gegenüber. Die Balance zwischen diesen Polen zu finden, ist eine der zentralen Herausforderungen moderner Demokratien.

Hub für Sicherheit und Verteidigung - Beratung und Informationen

Der Hub für Sicherheit und Verteidigung bietet fundierte Beratung und aktuelle Informationen, um Unternehmen und Organisationen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu stärken. In enger Verbindung zur Working Group Defence der SME Connect fördert er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Verteidigung weiter ausbauen möchten. Als zentraler Anlaufpunkt schafft der Hub so eine entscheidende Brücke zwischen KMU und europäischer Verteidigungsstrategie.

Passend dazu:

Europa zwischen militärischer Aufrüstung und ziviler Versorgungssicherheit

Die wirtschaftliche Logik der Sicherheitsindustrie

Die ökonomische Dimension der Milipol offenbarte eine Branche im strukturellen Wandel. Trotz der beeindruckenden Besucherzahlen und der Präsenz führender Unternehmen berichteten Beobachter von einer gedämpften Atmosphäre, die von Zurückhaltung und Konsolidierung geprägt war. Die Anzahl wirklich innovativer Produktneuheiten blieb hinter den Erwartungen zurück. Viele Aussteller präsentierten Weiterentwicklungen bestehender Systeme statt disruptiver Innovationen. Diese Situation reflektiert die komplexe Marktlage einer Branche, die zwischen eskalierenden Bedrohungsszenarien und restriktiven Beschaffungsbudgets navigiert.

Die globale Homeland-Security-Industrie generierte 2024 ein Umsatzvolumen von 546,86 Milliarden US-Dollar und wird bis 2035 auf 800,1 Milliarden US-Dollar wachsen. Nordamerika dominiert mit einem Anteil von 34,8 Prozent, gefolgt von Europa und der rasch wachsenden Region Asien-Pazifik. Der Grenzschutz macht mit 33,9 Prozent den größten Segmentanteil aus, gefolgt von Cybersicherheit, die das am schnellsten wachsende Segment darstellt. Diese Zahlen verdeutlichen das enorme wirtschaftliche Gewicht einer Branche, die von geopolitischen Krisen und technologischem Wandel gleichermaßen getrieben wird.

Die Beschaffungsstrukturen unterliegen fundamentalen Transformationen. Traditionelle Akquisitionszyklen, die Jahre vom Konzept bis zur Auslieferung benötigten, werden durch agile Procurement-Modelle ersetzt, die schnelle Anpassung an sich wandelnde Bedrohungslagen ermöglichen. Die European Defence Industrial Strategy zielt darauf ab, bis 2030 fünfzig Prozent aller Beschaffungsbudgets für kollaborative Projekte einzusetzen und die Fragmentierung nationaler Märkte zu überwinden. Ein 1,5 Milliarden Euro Budget für die Readiness der europäischen Verteidigungsindustrie soll Produktionskapazitäten erweitern und Lieferketten sichern.

Die Rolle des privaten Sektors in der Homeland Security hat sich fundamental gewandelt. Fünfundachtzig Prozent der als kritisch klassifizierten Infrastruktur befinden sich in privatem Besitz, was Public-Private-Partnerships zu einem unverzichtbaren Element nationaler Sicherheitsstrategien macht. Unternehmen investieren in proprietäre Sicherheitssysteme, während Regierungen regulatorische Frameworks und Anreizstrukturen entwickeln, die private Investitionen in gesellschaftlich wünschenswerte Richtungen lenken. Diese Verschränkung von öffentlicher Verantwortung und privatem Eigentum schafft komplexe Governance-Strukturen, die ständige Aushandlung und Koordination erfordern.

Das Konferenzprogramm als Reflexionsraum strategischer Herausforderungen

Das umfangreiche Konferenzprogramm der Milipol 2025 mit über vierzig Veranstaltungen bot eine Plattform für strategische Reflexion jenseits der Produktpräsentationen. Der thematische Schwerpunkt auf Künstlicher Intelligenz im Dienst der Homeland Security durchzog sämtliche Diskussionen und manifestierte die zentrale Bedeutung dieser Technologie für zukünftige Sicherheitsarchitekturen. Die Konferenzen behandelten ethische Dimensionen KI-gestützter Überwachung, rechtliche Rahmenbedingungen für algorithmische Entscheidungsfindung und operative Herausforderungen bei der Implementation autonomer Systeme.

Besondere Aufmerksamkeit fanden Veranstaltungen zu Grenz- und Seesicherheit, die die Komplexität moderner Migrationssteuerung und transnationaler Kriminalität thematisierten. Experten diskutierten multilaterale Sicherheitsansätze, die nationale Souveränität mit internationaler Kooperation verbinden. Die Rolle von Open-Source-Intelligence in der Bekämpfung von Finanzkriminalität wurde ebenso behandelt wie der Einsatz von KI in der Post-Disaster-Forensik. Diese Diskussionen verdeutlichten die zunehmende Vernetzung traditionell getrennter Sicherheitsdomänen und die Notwendigkeit ganzheitlicher Ansätze.

Die Milipol Innovation Awards würdigten herausragende Entwicklungen in fünf Kategorien: Krisenmanagement, Cybersicherheit und KI, Drohnen und Anti-Drohnen-Systeme, individuelle Ausrüstung sowie Sicherheit von Großveranstaltungen. Die nominierten Lösungen repräsentierten die technologische Avantgarde ihrer jeweiligen Felder und setzten Standards für zukünftige Entwicklungen. Die Innov Arena im Startup-Bereich bot jungen Unternehmen eine Plattform, disruptive Innovationen einem Fachpublikum vorzustellen und verdeutlichte die Dynamik einer Branche, die zwischen etablierten Konzernen und agilen Newcomern changiert.

Die internationale Dimension manifestierte sich in der Präsenz von 175 offiziellen Delegationen aus 68 Ländern, die bilaterale Gespräche führten, Kooperationsabkommen verhandelten und Best Practices austauschten. Diese diplomatische Ebene der Milipol unterstreicht ihre Funktion als globaler Knotenpunkt nicht nur für kommerzielle Transaktionen, sondern für die Gestaltung internationaler Sicherheitsarchitekturen. Die Vernetzung nationaler Behörden, internationaler Organisationen und privater Akteure schafft informelle Governance-Strukturen, die formale zwischenstaatliche Prozesse ergänzen und beschleunigen.

Die strategische Lücke: Fehlende Konzepte für Rapid Deployment und zivile Versorgungslogistik

Trotz der umfassenden Präsentation militärischer und polizeilicher Fähigkeiten offenbarte die Milipol 2025 eine fundamentale Leerstelle: Das nahezu vollständige Fehlen von Konzepten, Technologien und Strategien für Rapid Deployment im Kontext der Versorgungssicherheit der Zivilbevölkerung in Krisenzeiten. Während Drohnenabwehr, Cyberkriegsführung und biometrische Überwachung minutiös dargestellt wurden, blieben Fragen der logistischen Versorgung von Millionen von Zivilisten in Kriegs- oder Katastrophenszenarien praktisch unberührt. Diese Auslassung ist umso bemerkenswerter, als europäische Regierungen parallel zur Messe eindringlich vor der Notwendigkeit warnen, sich auf Extremszenarien vorzubereiten.

Die Europäische Kommission veröffentlichte im März 2025 ihre Preparedness Union Strategy, die Bürger auffordert, Vorräte für mindestens 72 Stunden zu bevorraten. Deutschland aktualisierte nach 35 Jahren erstmals seine Zivilschutzrichtlinien und nennt Krieg explizit als mögliches Szenario. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt Lebensmittelvorräte für drei bis zehn Tage. NATO-Mitgliedstaaten verpflichteten sich auf dem Gipfel 2025 in Den Haag, bis 2035 fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung und sicherheitsrelevante Ausgaben aufzuwenden, wobei 1,5 Prozent explizit für nicht-militärische Bereiche wie Cyberabwehr und kritische Infrastruktur vorgesehen sind.

Diese Initiativen reflektieren die Erkenntnis, dass moderne Sicherheit weit über militärische Verteidigungsfähigkeit hinausgeht. Die Resilienz einer Gesellschaft bemisst sich an ihrer Fähigkeit, in Extremsituationen grundlegende Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Dazu gehören die Versorgung mit Nahrung, Wasser, Energie und medizinischer Versorgung ebenso wie die Aufrechterhaltung von Kommunikationsnetzen, Transportinfrastruktur und öffentlicher Ordnung. Während militärische Rapid-Deployment-Fähigkeiten kontinuierlich erweitert werden, bleiben zivile Entsprechungen unterentwickelt.

Die Herausforderungen ziviler Versorgungslogistik in Krisen unterscheiden sich fundamental von militärischen Operationen. Während militärische Logistik auf die Versorgung relativ kleiner, mobiler und disziplinierter Einheiten abzielt, müssen zivile Systeme Millionen immobiler, vulnerabler Individuen mit heterogenen Bedürfnissen erreichen. Die Bevölkerung umfasst Kranke, Alte, Kinder und Menschen mit Behinderungen, die besondere Versorgung benötigen. Die Infrastruktur ist dezentral, oft privat betrieben und nicht auf Notsituationen ausgelegt. Die Koordination zwischen kommunalen, regionalen und nationalen Ebenen sowie zwischen öffentlichen und privaten Akteuren ist komplex und fehleranfällig.

Die COVID-19-Pandemie offenbarte eklatante Schwachstellen in diesen Systemen. Lieferketten für medizinische Ausrüstung brachen zusammen, Lebensmittelversorgung geriet unter Druck, und die Koordination zwischen Behördenebenen funktionierte nicht reibungslos. Dabei handelte es sich um ein relativ langsam eskalierendes Szenario ohne direkte physische Infrastrukturzerstörung. Ein militärischer Konflikt oder eine Naturkatastrophe größeren Ausmaßes würde ungleich drastischere Herausforderungen schaffen. Die Zerstörung kritischer Infrastruktur, Massenfluchtbewegungen, Zusammenbruch von Kommunikationsnetzen und Panikverhalten würden zivile Versorgungssysteme an ihre absoluten Grenzen bringen.

Militärische Logistikkonzepte und ihre begrenzte Übertragbarkeit

Militärische Organisationen haben über Jahrzehnte hocheffiziente Rapid-Deployment-Systeme entwickelt. Die Strategic Army Corps der USA, NATO Rapid Deployable Corps oder die EU Rapid Deployment Capacity demonstrieren die Fähigkeit, binnen Stunden tausende Soldaten mit kompletter Ausrüstung an jeden Punkt zu verlegen. Diese Systeme basieren auf präpositionierten Vorräten, standardisierten Verfahren, zentralisierter Kommandostruktur und permanentem Training. Sie funktionieren, weil militärische Einheiten hierarchisch organisiert, homogen ausgerüstet und auf solche Szenarien vorbereitet sind.

Die Übertragung dieser Prinzipien auf zivile Kontexte stößt an fundamentale Grenzen. Zivilisten sind keine Soldaten, die Befehlen folgen. Sie haben individuelle Bedürfnisse, Ängste und Pläne. Die Infrastruktur ist fragmentiert zwischen kommunalen, regionalen und nationalen Zuständigkeiten sowie unzähligen privaten Akteuren. Es fehlt an Standardisierung, gemeinsamen Kommunikationsprotokollen und klaren Befehlsketten. Die Privatisierung kritischer Infrastruktur seit dem Ende des Kalten Krieges hat staatliche Kontrollmöglichkeiten reduziert. Während der Kalten Krieg Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen und Energienetze oft in staatlicher Hand waren und im Krisenfall der NATO-Kontrolle unterstellt werden konnten, sind diese heute überwiegend privatwirtschaftlich betrieben.

Dennoch bieten militärische Konzepte wertvolle Impulse. Das Prinzip der Vorpositionierung strategischer Reserven lässt sich auf zivile Versorgung übertragen. Deutschland unterhält bereits geheime Lager mit haltbaren Lebensmitteln wie Milchpulver und Hülsenfrüchten. Diese Bestände müssen jedoch massiv erweitert, dezentralisiert und für schnellen Zugriff optimiert werden. Das militärische Konzept der Redundanz, bei dem multiple Versorgungswege für kritische Güter etabliert werden, ist für zivile Versorgungssicherheit essentiell. Die Abhängigkeit von wenigen, hochoptimierten Lieferketten macht Systeme fragil. Die Schaffung alternativer Routen, Lieferanten und Transportmittel erhöht Resilienz, kostet aber Effizienz.

Das Prinzip der Modularität, bei dem standardisierte Komponenten flexibel kombiniert werden können, bietet Potenzial für zivile Krisenlogistik. Mobile Dekontaminationseinheiten, transportable Energiegeneratoren, modulare Unterkünfte und standardisierte Notfallpakete könnten vorbereitet und bei Bedarf schnell verlegt werden. Die militärische Betonung permanenten Trainings ist für zivile Strukturen adaptierbar. Regelmäßige Übungen, die kommunale Verwaltungen, Hilfsorganisationen, Wirtschaftsunternehmen und Bevölkerung einbeziehen, würden Schwachstellen identifizieren und Reaktionsfähigkeit verbessern.

Humanitäre Logistik als Referenzmodell und ihre Grenzen

Die humanitäre Logistik, die in Konfliktgebieten und nach Naturkatastrophen operiert, bietet weitere Referenzpunkte. Der Logistics Cluster, koordiniert vom World Food Programme, hat in Krisen wie Gaza, Ukraine und Syrien Millionen Menschen versorgt. Das Logistics Emergency Team, eine Partnerschaft zwischen World Economic Forum und Logistikunternehmen wie Maersk, DP World, UPS und Agility, stellt pro bono Transportkapazität, Lagerflächen und Expertise bereit. Diese Systeme funktionieren durch enge Koordination zwischen UN-Organisationen, NGOs, nationalen Regierungen und privaten Unternehmen.

Die Mechanismen humanitärer Logistik umfassen schnelle Bedarfsermittlung, flexible Beschaffung, multimodale Transportketten und last-mile-delivery unter widrigsten Bedingungen. UN Humanitarian Response Depots in strategischen Lokationen halten vorgefertigte Kits für verschiedene Notfallszenarien bereit. Mobile Lagereinheiten können binnen Tagen verlegt werden. Lokale Partner übernehmen die finale Verteilung, da sie Sprache, Kultur und Geographie kennen. Diese Systeme operieren jedoch typischerweise in Regionen mit bereits zusammengebrochener Infrastruktur und unter internationaler Koordination.

Die Übertragung auf europäische Kontexte erfordert Anpassungen. Europa verfügt über deutlich bessere Ausgangsbedingungen: intakte Infrastruktur, funktionierende Verwaltungen, entwickelte Märkte. Die Herausforderung besteht darin, diese Ressourcen in Krisenszenarien zu mobilisieren und zu koordinieren. Public-Private-Partnerships sind essentiell, da private Logistikunternehmen über Fahrzeugflotten, Lagerhäuser und Personal verfügen, die im Krisenfall benötigt werden. Rechtliche Rahmenbedingungen müssen vorbereitet sein, die es dem Staat ermöglichen, diese Ressourcen im Notfall zu requirieren oder zu koordinieren, ohne die wirtschaftliche Funktionsfähigkeit zu zerstören.

Die Integration lokaler Akteure ist entscheidend. Kommunalverwaltungen, lokale Unternehmen, Vereine und informelle Netzwerke kennen die spezifischen Bedürfnisse und Ressourcen vor Ort. Bottom-up-Ansätze, die lokale Selbstorganisation ermöglichen und unterstützen, sind oft effektiver als rein top-down implementierte Systeme. Die Herausforderung besteht darin, lokale Flexibilität mit übergeordneter Koordination zu verbinden, um Duplikation zu vermeiden und Ressourcen effizient einzusetzen.

Kritische Infrastruktur als Nervensystem gesellschaftlicher Resilienz

Der Schutz kritischer Infrastruktur bildete zwar ein Thema auf der Milipol, wurde jedoch primär unter Aspekten der physischen Sicherheit und Cyberabwehr behandelt. Die funktionale Dimension – wie kritische Infrastruktur in Krisen tatsächlich Versorgungsleistungen erbringt – blieb unterbelichtet. Kritische Infrastruktur umfasst in Deutschland dreizehn Sektoren: Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanzen und Versicherungen, Transport und Verkehr, Medien und Kultur, sowie staatliche und kommunale Verwaltung. In anderen europäischen Ländern existieren ähnliche Kategorisierungen.

Das fundamentale Problem besteht darin, dass diese Sektoren hochgradig interdependent sind. Der Ausfall eines Sektors kaskadierende Effekte auf andere hat. Ohne Elektrizität funktionieren Wasserpumpen, Telekommunikation, Geldautomaten und Krankenhäuser nicht. Ohne Treibstoff können Lebensmittel nicht transportiert, Notfallgeneratoren nicht betrieben und Evakuierungen nicht durchgeführt werden. Ohne funktionierende Kommunikationsnetze ist Koordination unmöglich. Diese Interdependenzen schaffen Verwundbarkeit: Ein gezielter Angriff auf kritische Knotenpunkte kann weitreichende Kaskadeneffekte auslösen.

Die Privatisierung und Internationalisierung kritischer Infrastruktur seit den 1990er Jahren hat diese Verwundbarkeiten verschärft. Just-in-time-Lieferketten minimieren Lagerkosten, eliminieren aber Puffer. Konzentration auf wenige hocheffiziente Produktionsstandorte reduziert Redundanz. Abhängigkeit von globalen Lieferketten macht lokale Systeme anfällig für externe Schocks. Die COVID-Pandemie demonstrierte dies durch Engpässe bei Halbleitern, pharmazeutischen Grundstoffen und medizinischer Schutzausrüstung. Der russische Angriffskrieg offenbarte die Verwundbarkeit europäischer Energieversorgung.

Strategische Autonomie, ein Schlagwort europäischer Sicherheitspolitik, zielt darauf ab, kritische Abhängigkeiten zu reduzieren. Die EU European Defence Industrial Strategy, das ReArm Europe Programme mit 800 Milliarden Euro Volumen und nationale Initiativen wie Deutschlands 100 Milliarden Euro Sondervermögen reflektieren diese Priorität. Diese Investitionen fließen jedoch primär in militärische Fähigkeiten und Rüstungsproduktion. Die zivile Dimension strategischer Autonomie – die Fähigkeit, die eigene Bevölkerung in Krisen zu versorgen – bleibt unterfinanziert.

Bevölkerungsschutz zwischen individueller Vorsorge und staatlicher Verantwortung

Die jüngsten Empfehlungen zur individuellen Krisenvorsorge markieren eine signifikante Verschiebung staatlicher Kommunikation. Jahrzehntelang vermied die Politik in Westeuropa explizite Warnungen vor Kriegsszenarien, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Die neue Direktheit, mit der Bürger aufgefordert werden, Lebensmittel, Wasser, Bargeld, Medikamente und Notfallausrüstung zu bevorraten, reflektiert eine fundamentale Neubewertung der Sicherheitslage. Die Formulierung der Europäischen Kommission, dass es nicht darum gehe, Menschen zu erschrecken, sondern ihnen Sicherheit zu geben, wirkt angesichts der expliziten Szenarien kaum überzeugend.

Die Empfehlung, 72 Stunden autark überleben zu können, basiert auf der Annahme, dass Rettungsdienste und staatliche Strukturen in dieser Zeit Hilfe organisieren können. Diese Annahme mag für lokale Krisen wie Überschwemmungen oder Stromausfälle gelten. Bei großflächigen Katastrophen oder militärischen Angriffen ist sie fragwürdig. Die Erfahrung zeigt, dass in schweren Krisen staatliche Strukturen oft deutlich länger als 72 Stunden benötigen, um effektive Hilfe zu leisten. Die deutsche Empfehlung von drei bis zehn Tagen erscheint realistischer, bleibt aber möglicherweise noch unzureichend.

Die Verlagerung von Verantwortung auf Individuen wirft soziale Fragen auf. Nicht alle Haushalte verfügen über die finanziellen Mittel, umfangreiche Vorräte anzulegen. Nicht alle haben ausreichend Lagerraum. Menschen in prekären Wohnverhältnissen, Obdachlose und bereits jetzt vulnerabel gruppen werden von solchen Empfehlungen nicht erreicht oder können sie nicht umsetzen. Die Gefahr besteht, dass individuelle Vorsorge zu einem Privileg der Mittelschicht wird, während sozial schwache Gruppen im Krisenfall schutzlos sind. Staatliche Strategien müssen daher über Appelle an individuelle Verantwortung hinausgehen und kollektive Mechanismen entwickeln, die Niemanden zurücklassen.

Die psychologische Dimension solcher Warnungen ist ambivalent. Einerseits kann realistische Information und praktische Vorbereitung Ängste reduzieren, indem sie Handlungsfähigkeit vermittelt. Studien zur Resilienzforschung zeigen, dass Menschen, die konkrete Vorsorgemaßnahmen getroffen haben, sich sicherer fühlen und in Krisen rationaler reagieren. Andererseits kann die plötzliche Konfrontation mit existenziellen Bedrohungen, die jahrzehntelang als unwahrscheinlich galten, Angst und Misstrauen erzeugen. Die Balance zwischen realistischer Warnung und Panikvermeidung ist schwierig zu finden.

Ihre Dual-Use Logistikexperten

Die Weltwirtschaft durchlebt derzeit einen fundamentalen Wandel, einen Epochenbruch, der die Grundpfeiler der globalen Logistik erschüttert. Die Ära der Hyper-Globalisierung, die durch das unerschütterliche Streben nach maximaler Effizienz und das “Just-in-Time”-Prinzip geprägt war, weicht einer neuen Realität. Diese ist von tiefgreifenden strukturellen Brüchen, geopolitischen Machtverschiebungen und einer fortschreitenden wirtschaftspolitischen Fragmentierung gekennzeichnet. Die einst als selbstverständlich angenommene Planbarkeit internationaler Märkte und Lieferketten löst sich auf und wird durch eine Phase wachsender Unsicherheit ersetzt.

Passend dazu:

Hybride Bedrohungen und Infrastruktur: Europas blinder Fleck in der Sicherheitsstrategie

NATO und EU zwischen Kollektivverteidigung von ziviler Vorbereitung und Versorgung

Die NATO und die Europäische Union haben ihre Resilienzkonzepte in den letzten Jahren substantiell erweitert. Die NATO adoptierte 2016 sieben Baseline Requirements für zivile Preparedness, die Kontinuität der Regierung, Resilienz von Energieversorgung, Fähigkeit zur Bewältigung unkontrollierter Bevölkerungsbewegungen, Resilienz von Nahrungsmittel- und Wasserversorgung, Fähigkeit zum Umgang mit Massenopfern, Resilienz von Kommunikationssystemen und Resilienz von Transportsystemen umfassen. Diese Anforderungen erkennen an, dass kollektive Verteidigung gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrags nur funktioniert, wenn nationale Gesellschaften resilient sind.

Die EU Critical Entities Resilience Directive von 2022 erweiterte den Schutz kritischer Infrastruktur über Energie und Transport hinaus auf Bankwesen, Finanzmarktinfrastruktur, Gesundheit, Trinkwasser, Abwasser und digitale Infrastruktur. Die EU-NATO Task Force on Critical Infrastructure Resilience koordiniert Bemühungen beider Organisationen. Nach der Sabotage der Nord-Stream-Pipelines 2022 intensivierte die NATO den Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur. Die Operation Baltic Sentry patrouilliert im Ostseeraum, um gegen hybride Bedrohungen zu schützen.

Diese Initiativen reflektieren die Erkenntnis, dass moderne Konflikte unterhalb der Schwelle offener militärischer Aggression operieren. Hybride Kriegsführung kombiniert konventionelle militärische Mittel mit Cyberangriffen, Desinformation, Sabotage, wirtschaftlichem Druck und dem Einsatz irregulärer Kräfte. Die Grenze zwischen Krieg und Frieden verschwimmt. Kritische Infrastruktur wird zum primären Ziel, da ihre Störung massive Effekte mit relativ geringem Risiko der Eskalation ermöglicht. Der Schutz dieser Infrastruktur und die Fähigkeit, nach Angriffen schnell wiederherzustellen, sind daher zentrale Elemente moderner Verteidigung.

Die Herausforderung besteht darin, militärische und zivile Preparedness zu integrieren. Traditionell operierten beide Bereiche getrennt. Militärische Planung fokussierte auf Kampffähigkeit, während Zivilschutz auf Katastrophenmanagement ausgerichtet war. Moderne Bedrohungslagen erfordern jedoch umfassende Ansätze, die beide Dimensionen verbinden. Die NATO-Zielmarke von fünf Prozent BIP für Verteidigung und Sicherheit, davon 1,5 Prozent für nicht-militärische Bereiche, zielt darauf ab, diese Integration zu finanzieren. Die praktische Umsetzung steht jedoch noch am Anfang.

Wirtschaftliche Realitäten und die Grenzen des Machbaren

Die finanziellen Dimensionen umfassender Krisenvorsorge sind immens. Das EU ReArm Europe Programme mit 800 Milliarden Euro über vier Jahre, nationale Aufrüstungsprogramme wie Deutschlands 100 Milliarden Euro Sondervermögen und die NATO-Zielvorgaben summieren sich zu Billionen. Diese Summen konkurrieren mit anderen gesellschaftlichen Prioritäten: Klimaschutz, soziale Sicherheit, Bildung, Gesundheit, Infrastrukturinvestitionen. Demokratische Gesellschaften müssen diese Prioritäten aushandeln, wobei kurzfristige politische Zyklen oft langfristige Investitionen in Resilienz behindern.

Die wirtschaftlichen Kosten unzureichender Preparedness können jedoch deutlich höher sein. Die COVID-Pandemie verursachte ökonomische Schäden in Billionenhöhe. Die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 kostete über 200 Menschenleben und verursachte Schäden von über 30 Milliarden Euro. Ein großflächiger Stromausfall über mehrere Tage würde nach Schätzungen Schäden von hunderten Milliarden Euro verursachen. Ein militärischer Konflikt auf europäischem Boden würde alle bisherigen Dimensionen sprengen. Aus dieser Perspektive erscheinen Investitionen in Preparedness nicht als Kosten, sondern als Versicherung gegen existenzielle Risiken.

Die Frage ist, wie diese Investitionen optimal allokiert werden. Die aktuelle Schwerpunktsetzung auf militärische Aufrüstung, während zivile Versorgungslogistik unterfinanziert bleibt, erscheint unausgewogen. Eine umfassende Sicherheitsstrategie muss beide Dimensionen integrieren. Militärische Fähigkeiten ohne resiliente zivile Strukturen sind fragil. Gleichzeitig nützen resiliente zivile Strukturen wenig, wenn militärische Verteidigung versagt. Die optimale Balance zu finden, erfordert systematische Risikoanalyse, die verschiedene Bedrohungsszenarien hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit und potentiellen Auswirkung bewertet.

Die Rolle privatwirtschaftlicher Akteure ist dabei entscheidend. Fünfundachtzig Prozent kritischer Infrastruktur befinden sich in privatem Besitz. Logistikunternehmen kontrollieren Transportkapazitäten. Einzelhändler managen Lieferketten für Lebensmittel. Energieunternehmen betreiben Kraftwerke und Netze. Telekommunikationsanbieter kontrollieren Kommunikationsinfrastruktur. Diese Unternehmen operieren unter Marktlogik, die Effizienz und Profitabilität priorisiert. Redundanz und Resilienz kosten Geld und reduzieren Wettbewerbsfähigkeit. Public-Private-Partnerships müssen Mechanismen entwickeln, die private Investitionen in gesellschaftlich wünschenswerte Resilienz incentivieren, ohne Märkte zu verzerren oder Wettbewerb zu untergraben.

Szenarien zukünftiger Krisen und ihre logistischen Anforderungen

Die Bandbreite potentieller Krisenszenarien, auf die moderne Gesellschaften vorbereitet sein müssen, ist breit. Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Dürren oder Pandemien unterscheiden sich fundamental von technischen Ausfällen wie großflächigen Stromausfällen, Zusammenbruch von Kommunikationsnetzen oder Cyber-Angriffen auf kritische Infrastruktur. Militärische Konflikte, sei es konventionelle Kriegsführung, hybride Bedrohungen oder terroristische Anschläge, stellen wiederum andere Anforderungen. Jedes Szenario erfordert spezifische Vorbereitungen, während gleichzeitig Synergien genutzt werden müssen, um Kosten zu begrenzen.

Ein großflächiger Stromausfall über mehrere Tage würde kaskadierende Effekte auslösen. Wasserversorgung würde binnen Stunden zusammenbrechen, da Pumpen ohne Strom nicht funktionieren. Lebensmittel in Kühlschränken würden verderben. Geldautomaten und elektronische Zahlungssysteme würden ausfallen, wodurch auch Bargeldvorräte relevant werden. Tankstellen könnten keinen Treibstoff pumpen. Kommunikation über Mobilfunk und Internet würde nach Erschöpfung der Notstromkapazitäten zusammenbrechen. Krankenhäuser würden auf Notgeneratoren angewiesen sein, deren Treibstoffvorrat begrenzt ist. Die Bevölkerung wäre auf Batterieradios für Information angewiesen. Die logistische Herausforderung bestünde darin, Millionen Menschen mit Wasser, Nahrung und Information zu versorgen, ohne funktionierendes Stromnetz und mit eingeschränkter Kommunikation.

Ein militärischer Konflikt würde zusätzliche Dimensionen einführen. Physische Zerstörung von Infrastruktur durch Bombardierung oder Sabotage würde nicht nur temporäre Ausfälle, sondern langfristige Schäden verursachen. Massenfluchtbewegungen aus gefährdeten Gebieten würden Transportsysteme überlasten und Unterkünfte erfordern. Die Notwendigkeit, zwischen zivilen und militärischen Ressourcenbedarfen zu priorisieren, würde schwierige ethische Entscheidungen erzwingen. Die psychologische Belastung durch direkte Bedrohung würde Panik und irrationales Verhalten wahrscheinlicher machen. Die logistische Herausforderung würde durch die Notwendigkeit erhöht, unter feindlichem Feuer oder Bedrohung zu operieren.

Eine Pandemie, wie COVID demonstrierte, stellt andere Anforderungen. Infrastruktur bleibt grundsätzlich intakt, aber menschliche Ressourcen fallen durch Krankheit aus. Lieferketten werden durch internationale Restriktionen unterbrochen. Die Notwendigkeit, soziale Distanzierung zu wahren, erschwert Verteilung. Medizinische Versorgung wird überlastet. Die psychologische Belastung langanhaltender Unsicherheit zermürbt gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die logistische Herausforderung besteht darin, mit reduzierten Personalkapazitäten, unterbrochenen Lieferketten und überlasteten Gesundheitssystemen Versorgung aufrechtzuerhalten.

Bildung und Training als unterschätzte Säulen der Resilienz

Die EU Preparedness Union Strategy betont die Notwendigkeit, Krisenvorsorge in schulische Curricula zu integrieren. Diese Erkenntnis ist fundamental, wird aber in ihrer Umsetzung unterschätzt. Moderne Bildungssysteme fokussieren auf akademische Leistung und Arbeitsmarktqualifikation. Praktische Fähigkeiten für Krisensituationen spielen kaum eine Rolle. Dabei sind grundlegende Kenntnisse in Erste Hilfe, Notfallkommunikation, Orientierung ohne GPS, Nahrungszubereitung ohne Strom oder psychologischer Stressbewältigung in Krisen essentiell.

Skandinavische Länder mit langer Tradition ziviler Verteidigung haben solche Elemente bereits integriert. Schweden verschickt an alle Haushalte die Broschüre Om krisen eller kriget kommer, die praktische Anleitungen für Krisenszenarien enthält. Finnland unterhält umfangreiche Bunkeranlagen und trainiert seine Bevölkerung regelmäßig. Diese Kulturen der Preparedness resultieren aus historischen Erfahrungen und geografischer Nähe zu potenziellen Bedrohungen. Westeuropäische Länder, die Jahrzehnte relativer Sicherheit erlebten, haben solche Traditionen weitgehend aufgegeben. Sie müssen nun reaktiviert werden.

Training darf nicht auf Schüler beschränkt bleiben. Kommunalverwaltungen, Unternehmen, Hilfsorganisationen und die allgemeine Bevölkerung müssen regelmäßig in Krisensimulationen einbezogen werden. Solche Übungen identifizieren Schwachstellen, etablieren Kommunikationskanäle und bauen Vertrauen zwischen Akteuren auf. Sie vermitteln der Bevölkerung Handlungsfähigkeit und reduzieren Panikrisiken. Die Herausforderung besteht darin, solche Übungen realistisch zu gestalten, ohne unnötige Ängste zu schüren, und eine Beteiligung zu erreichen, die über die intrinsisch Motivierten hinausgeht.

Die Rolle digitaler Medien und sozialer Netzwerke in Krisen ist ambivalent. Sie ermöglichen schnelle Informationsverbreitung und Koordination, sind aber anfällig für Desinformation und Manipulation. Die Fähigkeit, vertrauenswürdige von falschen Informationen zu unterscheiden, ist eine kritische Kompetenz. Medienbildung, die kritisches Denken und Quellenbewertung vermittelt, ist daher integraler Bestandteil von Krisenvorsorge. Gleichzeitig müssen staatliche Stellen vertrauenswürdige Informationskanäle etablieren und in Krisen aktiv bespielen, um Gerüchten und Falschinformationen entgegenzuwirken.

Internationale Kooperation als Notwendigkeit und Herausforderung

Moderne Krisen respektieren keine nationalen Grenzen. Pandemien, Cyberangriffe, Klimakatastrophen und militärische Konflikte haben transnationale Dimensionen. Effektive Krisenvorsorge erfordert daher internationale Kooperation. Die EU mit ihren supranationalen Strukturen bietet dafür einen Rahmen, der weltweit einzigartig ist. Die Preparedness Union Strategy zielt darauf ab, nationale Bemühungen zu koordinieren, gemeinsame Standards zu etablieren und Ressourcen zu bündeln.

Die praktische Umsetzung ist jedoch komplex. EU-Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Bedrohungsperzeptionen, Prioritäten und Kapazitäten. Die Gefahr besteht, dass Kooperation am kleinsten gemeinsamen Nenner scheitert oder sich in endlosen Abstimmungsprozessen verliert. Die Balance zwischen europäischer Koordination und nationaler Flexibilität ist schwierig zu finden. Subsidiarität, das Prinzip dass Entscheidungen auf der niedrigstmöglichen Ebene getroffen werden sollen, steht in Spannung zur Notwendigkeit übergreifender Koordination.

Die NATO bietet eine komplementäre Struktur für sicherheitspolitische Kooperation. Die Alliance umfasst europäische und nordamerikanische Mitglieder und verfügt über etablierte militärische Kommandostrukturen. Die Resilienzanforderungen der NATO und die EU-Initiativen müssen koordiniert werden, um Duplikation zu vermeiden und Synergien zu nutzen. Die EU-NATO Task Force arbeitet an dieser Schnittstelle, aber die unterschiedlichen Mitgliedschaften und Mandate beider Organisationen schaffen Komplexität.

Globale Kooperation über EU und NATO hinaus ist für bestimmte Bedrohungen essentiell. Pandemien erfordern weltweite Koordination von Gesundheitsmaßnahmen. Cybersicherheit funktioniert nur durch internationale Zusammenarbeit bei Threat Intelligence und Normsetzung. Klimaanpassung benötigt globale Mechanismen. Die Herausforderung besteht darin, in einer zunehmend fragmentierten und konfrontativen geopolitischen Landschaft Kooperationsfähigkeit zu erhalten. Die Gefahr besteht, dass sich Blöcke bilden, die zwar intern kooperieren, aber zwischen denen Koordination fehlt oder gar Antagonismus herrscht.

Die Notwendigkeit einer Neuausrichtung strategischer Prioritäten

Die Milipol 2025 dokumentierte eindrücklich den Stand technologischer Fähigkeiten in den Bereichen Überwachung, Cyberabwehr, Anti-Terror-Operationen und Grenzschutz. Sie offenbarte jedoch gleichzeitig eine fundamentale strategische Leerstelle: Das Fehlen kohärenter Konzepte für die logistische Versorgung der Zivilbevölkerung in Extremszenarien. Diese Diskrepanz zwischen militärtechnischer Sophistikation und ziviler Preparedness ist gefährlich. Eine Gesellschaft, die zwar über hochentwickelte Drohnenabwehrsysteme verfügt, aber unfähig ist, ihre Bevölkerung bei Infrastrukturausfall zu versorgen, ist nicht resilient.

Die notwendige Neuausrichtung erfordert mehrere Schritte. Erstens muss zivile Versorgungslogistik als integraler Bestandteil nationaler Sicherheitsstrategien verstanden werden. Sie darf nicht als nachgeordnetes Thema behandelt werden, sondern muss gleichrangig mit militärischer Verteidigungsfähigkeit stehen. Zweitens müssen substantielle finanzielle Ressourcen mobilisiert werden. Die Allokation von Verteidigungsbudgets muss zivile Resilienz stärker berücksichtigen. Die NATO-Zielmarke von 1,5 Prozent BIP für sicherheitsrelevante nicht-militärische Ausgaben bietet einen Rahmen, muss aber mit Leben gefüllt werden.

Drittens müssen konkrete Fähigkeiten entwickelt werden. Das umfasst strategische Vorräte an Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Energie, die dezentral gelagert und schnell mobilisierbar sind. Es erfordert logistische Kapazitäten für Rapid Deployment: Transport, Lagerung, Verteilung. Es benötigt Kommunikationssysteme, die auch bei Ausfall regulärer Infrastruktur funktionieren. Es braucht klare Kommandostrukturen und vorbereitete rechtliche Frameworks, die schnelles Handeln in Krisen ermöglichen.

Viertens muss die Bevölkerung vorbereitet und befähigt werden. Information über Krisenszenarien, praktische Anleitungen zur Vorsorge, Training in grundlegenden Fähigkeiten und regelmäßige Übungen sind notwendig. Die Zivilgesellschaft mit ihren Hilfsorganisationen, Vereinen und informellen Netzwerken muss als Partner begriffen und unterstützt werden. Fünftens muss internationale Kooperation intensiviert werden. Krisen machen nicht an Grenzen halt, und die Komplexität moderner Bedrohungen überfordert nationale Alleingänge.

Sicherheit als ganzheitliches Konzept

Die Milipol 2025 stand sinnbildlich für eine Sicherheitsindustrie, die sich in einem Zustand der Transition befindet. Die präsentierten Technologien repräsentieren den Stand der Kunst in ihren jeweiligen Domänen. Die gedämpfte Atmosphäre und das Fehlen disruptiver Innovationen reflektierten jedoch eine Branche, die nach Orientierung sucht. Die fundamentale Frage, die sich aufdrängt, ist, ob die aktuellen Prioritäten den tatsächlichen Bedrohungen angemessen sind.

Die Konzentration auf hochspezialisierte militärtechnische Lösungen bei gleichzeitiger Vernachlässigung grundlegender ziviler Versorgungsfähigkeiten erscheint als Fehlallokation strategischer Ressourcen. Eine Gesellschaft, die über Künstliche Intelligenz zur Gesichtserkennung verfügt, aber unfähig ist, bei Stromausfall ihre Bürger mit Wasser zu versorgen, hat ihre Prioritäten falsch gesetzt. Sicherheit muss ganzheitlich verstanden werden: als Zusammenspiel militärischer Verteidigungsfähigkeit, polizeilicher Innerer Sicherheit, Schutz kritischer Infrastruktur, Cybersicherheit und ziviler Versorgungsresilienz.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob europäische Gesellschaften in der Lage sind, diese ganzheitliche Perspektive in konkrete Politik zu übersetzen. Die Warnungen sind ausgesprochen, die Bedrohungsszenarien bekannt, die notwendigen Maßnahmen identifiziert. Was fehlt, ist der politische Wille und die gesellschaftliche Bereitschaft, die erforderlichen Investitionen zu tätigen und die notwendigen Veränderungen zu akzeptieren. Die Milipol 2026 wird zeigen, ob diese Leerstelle erkannt und adressiert wurde oder ob sie weiterhin ein blinder Fleck in europäischen Sicherheitsstrategien bleibt.

Die Ironie der Situation liegt darin, dass die technologischen und organisatorischen Fähigkeiten zur Lösung dieser Herausforderungen existieren. Europa verfügt über entwickelte Logistikindustrien, leistungsfähige Verwaltungen, robuste Rechtssysteme und innovative Unternehmen. Was fehlt, ist die strategische Vision und Koordination, diese Ressourcen für umfassende Resilienz zu mobilisieren. Die Milipol als Leitmesse der globalen Sicherheitsindustrie hätte die Plattform bieten können, diese Diskussion anzustoßen. Dass sie dies nicht tat, ist symptomatisch für eine Branche und eine Politik, die noch immer in überkommenen Kategorien denkt, während sich die Bedrohungslandschaft fundamental gewandelt hat.

Die zentrale Erkenntnis lautet: Wahre Sicherheit entsteht nicht durch immer ausgeklügeltere Überwachungstechnologien oder militärische Hochtechnologie allein, sondern durch die Fähigkeit einer Gesellschaft, in existenziellen Krisen ihre grundlegenden Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten und ihre Bürger zu schützen und zu versorgen. Solange diese Dimension unzureichend adressiert bleibt, ist alle technologische Sophistikation nur eine Illusion von Sicherheit. Die Milipol 2025 dokumentierte diese Illusion in beeindruckender Detailtreue – und offenbarte gleichzeitig ihren gefährlichen blinden Fleck.

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Head of Business Development

Chairman SME Connect Defence Working Group

Beratung - Planung - Umsetzung

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir unter wolfenstein∂xpert.digital Kontakt aufnehmen oder

mich einfach unter +49 89 89 674 804 (München) anrufen.

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing

Unsere EU- und Deutschland-Expertise in Business Development, Vertrieb und Marketing - Bild: Xpert.Digital

Branchenschwerpunkte: B2B, Digitalisierung (von KI bis XR), Maschinenbau, Logistik, Erneuerbare Energien und Industrie

Mehr dazu hier:

Ein Themenhub mit Einblicken und Fachwissen:

- Wissensplattform rund um die globale wie regionale Wirtschaft, Innovation und branchenspezifische Trends

- Sammlung von Analysen, Impulsen und Hintergründen aus unseren Schwerpunktbereichen

- Ein Ort für Expertise und Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Technologie

- Themenhub für Unternehmen, die sich zu Märkten, Digitalisierung und Brancheninnovationen informieren möchten